2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修三文化交流与传播第6课古代人类的迁徙和区域文化的形成 课(共17张PPT)件

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史选择性必修三文化交流与传播第6课古代人类的迁徙和区域文化的形成 课(共17张PPT)件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-09 15:47:42 | ||

图片预览

文档简介

(共17张PPT)

第6课

古代人类的迁徙和区域文化的形成

【学习目标】通过了解古代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

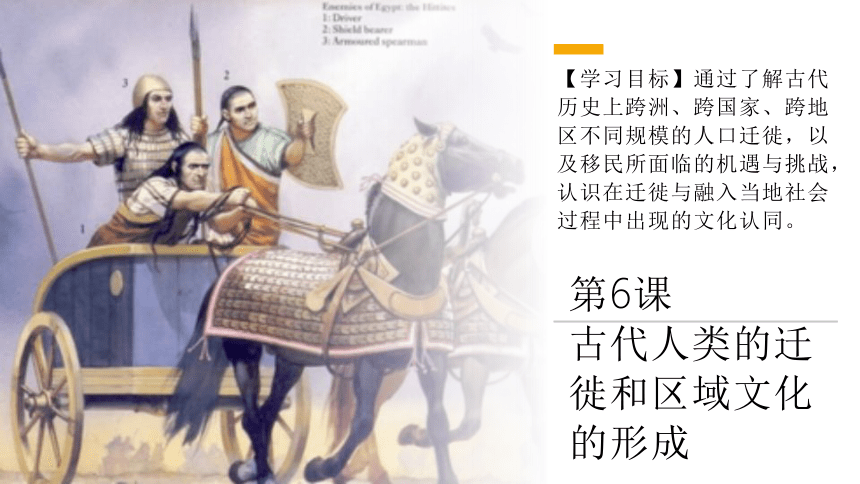

古代游牧世界对农耕世界的三次冲击

一、第一次游牧民族大迁徙:印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

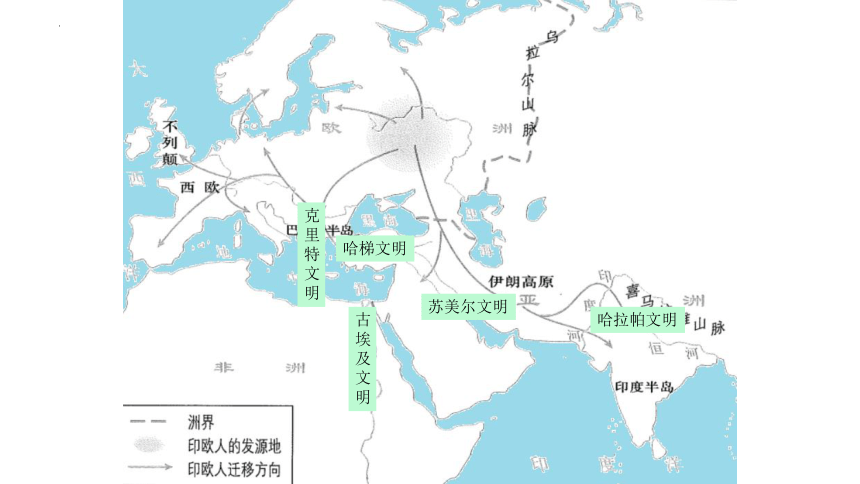

1.印欧人大迁徙(BC2000~BC500)

2.西亚、西欧、中亚和南亚文化区域的形成发展

二、第二次游牧民族大迁徙:亚欧游牧民族大迁徙

1.公元前2-2世纪:匈奴西迁;大月氏建立贵霜帝国;日耳曼人南迁

2.公元3-6世纪:匈奴南迁;中国北方少数民族内迁;日耳曼人灭亡西罗马

3.公元7-8世纪:阿拉伯人扩张

三、第三次游牧民族大迁徙:13-15世纪蒙古和突厥人的迁徙(第11课.p63)

*为什么三次游牧民族大迁徙的持续时间一次比一次短?

第一次游牧民族大迁徙

壹

印欧人的起源(概念起源、起源地探寻)

印欧人的迁徙原因

印欧人的迁徙对早期区域文化的影响

古代人类的迁徙和区域文化的形成

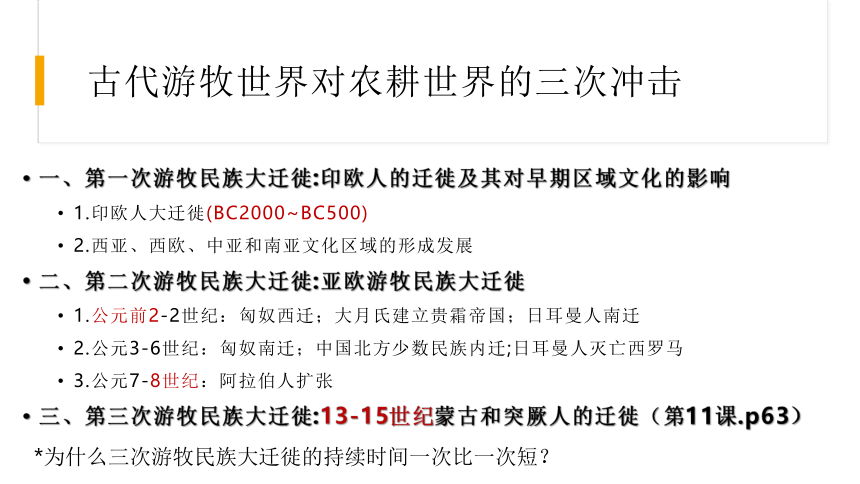

印欧人实际并非一个统一的族群,而是西方语言学家研究的成果。1786年,英国语言学家琼斯发现,从印度的梵语到西方的希腊语、拉丁语,都有许多同源词语。他进而认为,它们最初可能都来自同一种语言,这种语言被称为“原始印欧语”。由此推断,从东方的印度人到西方的凯尔特人,最初可能都有某一个共同的来源。

经历过多年的探讨之后,语言学家发现最初的印欧人生活的地方,应在一个风雪交加、豺狼出没,看不见海,也没有狮子和骆驼的地方。由此推断,他们的原住地可能在阿尔卑斯山与黑海以北、里海以西的大草原上,也就是今天黑海北部地区。

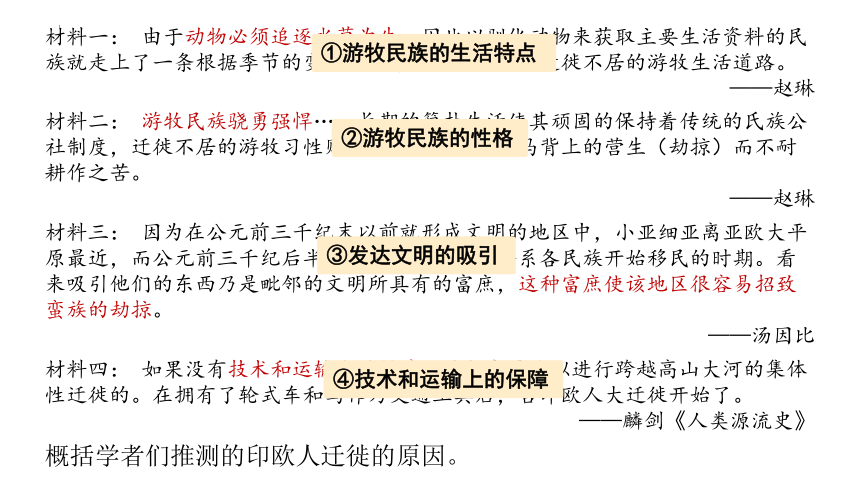

材料三: 因为在公元前三千纪末以前就形成文明的地区中,小亚细亚离亚欧大平原最近,而公元前三千纪后半期正是公认的印欧语系各民族开始移民的时期。看来吸引他们的东西乃是毗邻的文明所具有的富庶,这种富庶使该地区很容易招致蛮族的劫掠。

——汤因比

材料一: 由于动物必须追逐水草为生,因此以驯化动物来获取主要生活资料的民族就走上了一条根据季节的变化和牧草的茂盛情况而迁徙不居的游牧生活道路。

——赵琳

材料二: 游牧民族骁勇强悍……长期的简朴生活使其顽固的保持着传统的氏族公社制度,迁徙不居的游牧习性则使得这些民族喜好马背上的营生(劫掠)而不耐耕作之苦。

——赵琳

材料四: 如果没有技术和运输上的保障,他们也是难以进行跨越高山大河的集体性迁徙的。在拥有了轮式车和马作为交通工具后,古印欧人大迁徙开始了。

——麟剑《人类源流史》

概括学者们推测的印欧人迁徙的原因。

①游牧民族的生活特点

②游牧民族的性格

③发达文明的吸引

④技术和运输上的保障

克里特文明

哈梯文明

苏美尔文明

哈拉帕文明

古埃及文明

迈锡尼文明

赫梯文明

亚述-巴比伦文明

雅利安文明

古埃及文明

胡里特文明

波斯文明

凯尔特人

日耳曼人

斯拉夫人

古提人

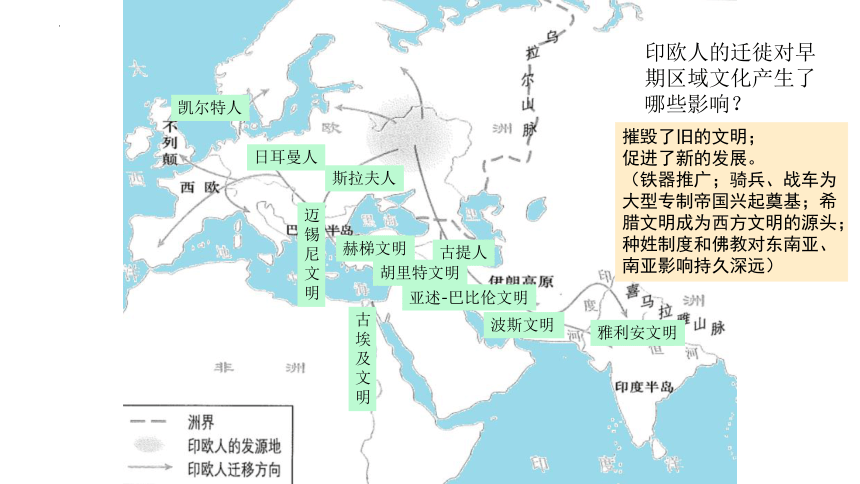

印欧人的迁徙对早期区域文化产生了哪些影响?

摧毁了旧的文明;

促进了新的发展。

(铁器推广;骑兵、战车为大型专制帝国兴起奠基;希腊文明成为西方文明的源头;种姓制度和佛教对东南亚、南亚影响持久深远)

第二次游牧民族大迁徙

贰

主要迁徙的游牧民族及迁徙路线

第二次亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

古代人类的迁徙和区域文化的形成

【自主学习】

了解匈奴、大月氏、日耳曼人,魏晋五胡,阿拉伯人在第二次游牧民族大迁徙过程中的扩张方向和路线。

请同学上黑板画出路线图。

材料1:在冲击的过程中(游牧世界对农耕世界),两者间的联系增强,彼此都从对方学到了自己所缺少的某些技术。……那些在冲击以后在农耕世界定居下来的游牧、半游牧民族,几乎都放弃了以游牧为主的经济,走上了农耕化道路。 ——《世界通史教程》

材料2:西罗马内部新生的封建因素与日耳曼人社会中依然大量存留的氏族制因素,通过民族大迁徙这一时代契机,发生了直接的碰撞,彼此逐渐结合到一起,催生出西欧的封建制度。这是西欧封建制度生成的一个重要特点。

——《高中历史教学参考资料(实验)》

★史料实证:用史实说明亚洲游牧民族的迁徙对世界的影响。

①改变了亚欧大陆的政治格局,一批新的国家先后崛起:

②各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化:

③各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

例如:大月氏西迁建立贵霜帝国,日耳曼人灭掉西罗马帝国,建立起一系列国家。

例如:融合东西方文化的阿拉伯文化;中古西欧,融合日耳曼因素、罗马因素和基督教因素所形成的的经院哲学、骑士文学和市民文学;拜占庭文化保存、继承了古代希腊罗马的部分文化遗产

例如:魏晋南北朝五胡内迁和汉族人南迁,各族之间杂居相处,相互学习,丰富了中华文化,造就了盛唐气象。

4世纪中后期,遭到匈奴进攻的西哥特人进入罗马帝国境内,并于410年攻占罗马城。奥罗修斯记载了西哥特人首领阿图尔夫说过的一段话。阿图尔夫这样说道:

最初,我强烈要求消除罗马这一名字,使罗马的全部土地成为哥特帝国的领土;我希望用哥特的替代罗马的;我阿图尔夫应成为凯撒奥古斯都。不过,众多的经验告诉我:桀骜不驯的哥特人从不遵守法律,而没有法律的国家将国不成国。因此,我选择了较为安全的道路,希望通过哥特的力量来恢复、增强罗马之荣光。在无法改变帝国形式的情况下,我希望能作为复兴罗马的发起者传诸后世。

——摘译自《反异教徒历史七书》

根据上述材料,指出阿图尔夫对罗马帝国的态度发生了怎样的转变?为什么会发生转变?这种转变反应了什么现象?

用哥特风俗取代罗马制度,转变为,接受罗马文化,以复兴罗马自居

罗马的制度、法律、文化有利于他巩固对哥特人的统治

游牧民族被农耕文明同化,农耕文明区不断扩大

古代游牧世界对农耕世界的三次冲击

一、第一次游牧民族大迁徙:印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

1.印欧人大迁徙(BC2000~BC500)

2.西亚、西欧、中亚和南亚文化区域的形成发展

二、第二次游牧民族大迁徙:亚欧游牧民族大迁徙

1.公元前2-2世纪:匈奴西迁;大月氏建立贵霜帝国;日耳曼人南迁

2.公元3-6世纪:匈奴南迁;中国北方少数民族内迁;日耳曼人灭亡西罗马

3.公元7-8世纪:阿拉伯人扩张

三、第三次游牧民族大迁徙:13-15世纪蒙古和突厥人的迁徙(第11课.p63)

*为什么三次游牧民族大迁徙的持续时间一次比一次短?

第二次大迁徙后,多数游牧民族被农耕文明同化,接受定居生活。

蒙古西征后带来统一、社会稳定,促使蒙古人更加迅速被农耕文明同化。

古代其他的人口迁徙

叁

海上民族

农耕民族的迁徙

古代人类的迁徙和区域文化的形成

“海上民族”不是单一民族,目前关于“腓力斯丁人”的史料较为充分。和其它海上民族一样,腓力斯丁人也是被来自北方的入侵者从家乡赶了出来。为了生存,他们侵占了今天地中海东岸到约旦河谷之间的土地,控制了从加沙到雅法的海岸线,并在此定居下来。

从词源来看,“腓力斯丁人”的原意是“一群入侵并有征服力的人”。古代希腊人把这些腓力斯丁人居住的地方称为巴勒斯坦,意思就是“腓力斯丁人的国家”。这就是巴勒斯坦地名的由来。

公元前12世纪,腓力斯丁人在巴勒斯坦南部沿海一带建立了加沙、阿什杜德等小城。根据《圣经》的记载,逃离埃及后的希伯来人在巴勒斯坦地区遇到了腓力斯丁人。在希伯来人的眼中,腓力斯丁人身材魁梧,相貌堂堂,住在最富饶的地区,拥有可观的财产,掌握了赫梯人炼铁和制造武器的秘方,他们的士兵装备精良,战斗力极强,经常对以色列人施加压力并强占他们的土地。

《文化交流与传播》:在古代,除游牧民族的迁徙外,农耕民族也会因多种原因迁徙。公元前8至前6世纪,希腊人广泛移民于地中海周边地区,马其顿国王亚历山大征服波斯等地后,大批希腊人和马其顿人向那里移民,罗马共和国时期,众多罗马人去了意大利其他地区和行省。

《魏晋南北朝时期民族迁徙杂居与民族融合》:建安十九年,曹操遣将打败武都氏,将其迁入关中,其中一次就多达五万落。从220年至240年,武都郡的氐人被强制迁徙或归附曹魏者又有3000余落及6000余人,被安置于关中。

《晋书》:洛京倾覆,中州士女避乱江左者十六七。

根据材料,结合所学知识,归纳农耕民族迁徙的主要原因是什么?

土地不足,土地占有不平等

统治者通过移民、屯戍巩固统治

躲避战乱

…………

【课堂小结】

印欧人

亚欧游牧民族

农耕世界

环境变化

社会动荡

社会转型

农耕吸引

军事强大

技术进步

迁徙

认识:人口的迁徙必然带来不同文化的交汇与接触,尊重自己民族和其他民族文化的价值,在交流中相互借鉴学习,取长补短,是文化生生不息的活力之源。

民族的产生

文明的兴起

政权的建立

文化的发展

民族的交融

农耕民族迁徙

海上文明

东汉以后,匈奴、鲜卑、羯、氏、羌等民族内迁中原地区,逐渐建立起许多政权。唐代所修的《晋书》记载,匈奴、鲜卑为黄帝后裔。对此最准确的解读是( )

民族交融推动文化认同

人口迁徙促进区域开发

战乱频仍导致国家分裂

黄帝是各民族共同祖先

A

第6课

古代人类的迁徙和区域文化的形成

【学习目标】通过了解古代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

古代游牧世界对农耕世界的三次冲击

一、第一次游牧民族大迁徙:印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

1.印欧人大迁徙(BC2000~BC500)

2.西亚、西欧、中亚和南亚文化区域的形成发展

二、第二次游牧民族大迁徙:亚欧游牧民族大迁徙

1.公元前2-2世纪:匈奴西迁;大月氏建立贵霜帝国;日耳曼人南迁

2.公元3-6世纪:匈奴南迁;中国北方少数民族内迁;日耳曼人灭亡西罗马

3.公元7-8世纪:阿拉伯人扩张

三、第三次游牧民族大迁徙:13-15世纪蒙古和突厥人的迁徙(第11课.p63)

*为什么三次游牧民族大迁徙的持续时间一次比一次短?

第一次游牧民族大迁徙

壹

印欧人的起源(概念起源、起源地探寻)

印欧人的迁徙原因

印欧人的迁徙对早期区域文化的影响

古代人类的迁徙和区域文化的形成

印欧人实际并非一个统一的族群,而是西方语言学家研究的成果。1786年,英国语言学家琼斯发现,从印度的梵语到西方的希腊语、拉丁语,都有许多同源词语。他进而认为,它们最初可能都来自同一种语言,这种语言被称为“原始印欧语”。由此推断,从东方的印度人到西方的凯尔特人,最初可能都有某一个共同的来源。

经历过多年的探讨之后,语言学家发现最初的印欧人生活的地方,应在一个风雪交加、豺狼出没,看不见海,也没有狮子和骆驼的地方。由此推断,他们的原住地可能在阿尔卑斯山与黑海以北、里海以西的大草原上,也就是今天黑海北部地区。

材料三: 因为在公元前三千纪末以前就形成文明的地区中,小亚细亚离亚欧大平原最近,而公元前三千纪后半期正是公认的印欧语系各民族开始移民的时期。看来吸引他们的东西乃是毗邻的文明所具有的富庶,这种富庶使该地区很容易招致蛮族的劫掠。

——汤因比

材料一: 由于动物必须追逐水草为生,因此以驯化动物来获取主要生活资料的民族就走上了一条根据季节的变化和牧草的茂盛情况而迁徙不居的游牧生活道路。

——赵琳

材料二: 游牧民族骁勇强悍……长期的简朴生活使其顽固的保持着传统的氏族公社制度,迁徙不居的游牧习性则使得这些民族喜好马背上的营生(劫掠)而不耐耕作之苦。

——赵琳

材料四: 如果没有技术和运输上的保障,他们也是难以进行跨越高山大河的集体性迁徙的。在拥有了轮式车和马作为交通工具后,古印欧人大迁徙开始了。

——麟剑《人类源流史》

概括学者们推测的印欧人迁徙的原因。

①游牧民族的生活特点

②游牧民族的性格

③发达文明的吸引

④技术和运输上的保障

克里特文明

哈梯文明

苏美尔文明

哈拉帕文明

古埃及文明

迈锡尼文明

赫梯文明

亚述-巴比伦文明

雅利安文明

古埃及文明

胡里特文明

波斯文明

凯尔特人

日耳曼人

斯拉夫人

古提人

印欧人的迁徙对早期区域文化产生了哪些影响?

摧毁了旧的文明;

促进了新的发展。

(铁器推广;骑兵、战车为大型专制帝国兴起奠基;希腊文明成为西方文明的源头;种姓制度和佛教对东南亚、南亚影响持久深远)

第二次游牧民族大迁徙

贰

主要迁徙的游牧民族及迁徙路线

第二次亚欧游牧民族大迁徙对区域文化发展的影响

古代人类的迁徙和区域文化的形成

【自主学习】

了解匈奴、大月氏、日耳曼人,魏晋五胡,阿拉伯人在第二次游牧民族大迁徙过程中的扩张方向和路线。

请同学上黑板画出路线图。

材料1:在冲击的过程中(游牧世界对农耕世界),两者间的联系增强,彼此都从对方学到了自己所缺少的某些技术。……那些在冲击以后在农耕世界定居下来的游牧、半游牧民族,几乎都放弃了以游牧为主的经济,走上了农耕化道路。 ——《世界通史教程》

材料2:西罗马内部新生的封建因素与日耳曼人社会中依然大量存留的氏族制因素,通过民族大迁徙这一时代契机,发生了直接的碰撞,彼此逐渐结合到一起,催生出西欧的封建制度。这是西欧封建制度生成的一个重要特点。

——《高中历史教学参考资料(实验)》

★史料实证:用史实说明亚洲游牧民族的迁徙对世界的影响。

①改变了亚欧大陆的政治格局,一批新的国家先后崛起:

②各个区域的文化在碰撞、交往和交融中发生了不同程度的变化:

③各民族在吸收其他民族文化的基础上促进了本民族文化的发展。

例如:大月氏西迁建立贵霜帝国,日耳曼人灭掉西罗马帝国,建立起一系列国家。

例如:融合东西方文化的阿拉伯文化;中古西欧,融合日耳曼因素、罗马因素和基督教因素所形成的的经院哲学、骑士文学和市民文学;拜占庭文化保存、继承了古代希腊罗马的部分文化遗产

例如:魏晋南北朝五胡内迁和汉族人南迁,各族之间杂居相处,相互学习,丰富了中华文化,造就了盛唐气象。

4世纪中后期,遭到匈奴进攻的西哥特人进入罗马帝国境内,并于410年攻占罗马城。奥罗修斯记载了西哥特人首领阿图尔夫说过的一段话。阿图尔夫这样说道:

最初,我强烈要求消除罗马这一名字,使罗马的全部土地成为哥特帝国的领土;我希望用哥特的替代罗马的;我阿图尔夫应成为凯撒奥古斯都。不过,众多的经验告诉我:桀骜不驯的哥特人从不遵守法律,而没有法律的国家将国不成国。因此,我选择了较为安全的道路,希望通过哥特的力量来恢复、增强罗马之荣光。在无法改变帝国形式的情况下,我希望能作为复兴罗马的发起者传诸后世。

——摘译自《反异教徒历史七书》

根据上述材料,指出阿图尔夫对罗马帝国的态度发生了怎样的转变?为什么会发生转变?这种转变反应了什么现象?

用哥特风俗取代罗马制度,转变为,接受罗马文化,以复兴罗马自居

罗马的制度、法律、文化有利于他巩固对哥特人的统治

游牧民族被农耕文明同化,农耕文明区不断扩大

古代游牧世界对农耕世界的三次冲击

一、第一次游牧民族大迁徙:印欧人的迁徙及其对早期区域文化的影响

1.印欧人大迁徙(BC2000~BC500)

2.西亚、西欧、中亚和南亚文化区域的形成发展

二、第二次游牧民族大迁徙:亚欧游牧民族大迁徙

1.公元前2-2世纪:匈奴西迁;大月氏建立贵霜帝国;日耳曼人南迁

2.公元3-6世纪:匈奴南迁;中国北方少数民族内迁;日耳曼人灭亡西罗马

3.公元7-8世纪:阿拉伯人扩张

三、第三次游牧民族大迁徙:13-15世纪蒙古和突厥人的迁徙(第11课.p63)

*为什么三次游牧民族大迁徙的持续时间一次比一次短?

第二次大迁徙后,多数游牧民族被农耕文明同化,接受定居生活。

蒙古西征后带来统一、社会稳定,促使蒙古人更加迅速被农耕文明同化。

古代其他的人口迁徙

叁

海上民族

农耕民族的迁徙

古代人类的迁徙和区域文化的形成

“海上民族”不是单一民族,目前关于“腓力斯丁人”的史料较为充分。和其它海上民族一样,腓力斯丁人也是被来自北方的入侵者从家乡赶了出来。为了生存,他们侵占了今天地中海东岸到约旦河谷之间的土地,控制了从加沙到雅法的海岸线,并在此定居下来。

从词源来看,“腓力斯丁人”的原意是“一群入侵并有征服力的人”。古代希腊人把这些腓力斯丁人居住的地方称为巴勒斯坦,意思就是“腓力斯丁人的国家”。这就是巴勒斯坦地名的由来。

公元前12世纪,腓力斯丁人在巴勒斯坦南部沿海一带建立了加沙、阿什杜德等小城。根据《圣经》的记载,逃离埃及后的希伯来人在巴勒斯坦地区遇到了腓力斯丁人。在希伯来人的眼中,腓力斯丁人身材魁梧,相貌堂堂,住在最富饶的地区,拥有可观的财产,掌握了赫梯人炼铁和制造武器的秘方,他们的士兵装备精良,战斗力极强,经常对以色列人施加压力并强占他们的土地。

《文化交流与传播》:在古代,除游牧民族的迁徙外,农耕民族也会因多种原因迁徙。公元前8至前6世纪,希腊人广泛移民于地中海周边地区,马其顿国王亚历山大征服波斯等地后,大批希腊人和马其顿人向那里移民,罗马共和国时期,众多罗马人去了意大利其他地区和行省。

《魏晋南北朝时期民族迁徙杂居与民族融合》:建安十九年,曹操遣将打败武都氏,将其迁入关中,其中一次就多达五万落。从220年至240年,武都郡的氐人被强制迁徙或归附曹魏者又有3000余落及6000余人,被安置于关中。

《晋书》:洛京倾覆,中州士女避乱江左者十六七。

根据材料,结合所学知识,归纳农耕民族迁徙的主要原因是什么?

土地不足,土地占有不平等

统治者通过移民、屯戍巩固统治

躲避战乱

…………

【课堂小结】

印欧人

亚欧游牧民族

农耕世界

环境变化

社会动荡

社会转型

农耕吸引

军事强大

技术进步

迁徙

认识:人口的迁徙必然带来不同文化的交汇与接触,尊重自己民族和其他民族文化的价值,在交流中相互借鉴学习,取长补短,是文化生生不息的活力之源。

民族的产生

文明的兴起

政权的建立

文化的发展

民族的交融

农耕民族迁徙

海上文明

东汉以后,匈奴、鲜卑、羯、氏、羌等民族内迁中原地区,逐渐建立起许多政权。唐代所修的《晋书》记载,匈奴、鲜卑为黄帝后裔。对此最准确的解读是( )

民族交融推动文化认同

人口迁徙促进区域开发

战乱频仍导致国家分裂

黄帝是各民族共同祖先

A

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享