2022届高三语文一轮复习小说中环境描写的作用课件(31张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届高三语文一轮复习小说中环境描写的作用课件(31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-09 01:37:59 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

小说阅读鉴赏之环境描写

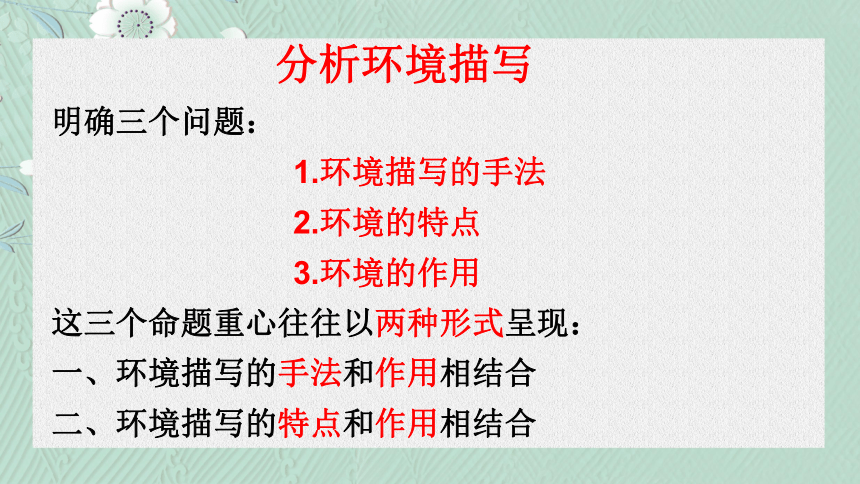

分析环境描写

明确三个问题:

1.环境描写的手法

2.环境的特点

3.环境的作用

这三个命题重心往往以两种形式呈现:

一、环境描写的手法和作用相结合

二、环境描写的特点和作用相结合

一:鉴赏景物描写的手法

1.描写技巧角度

2.修辞角度

3.写景角度

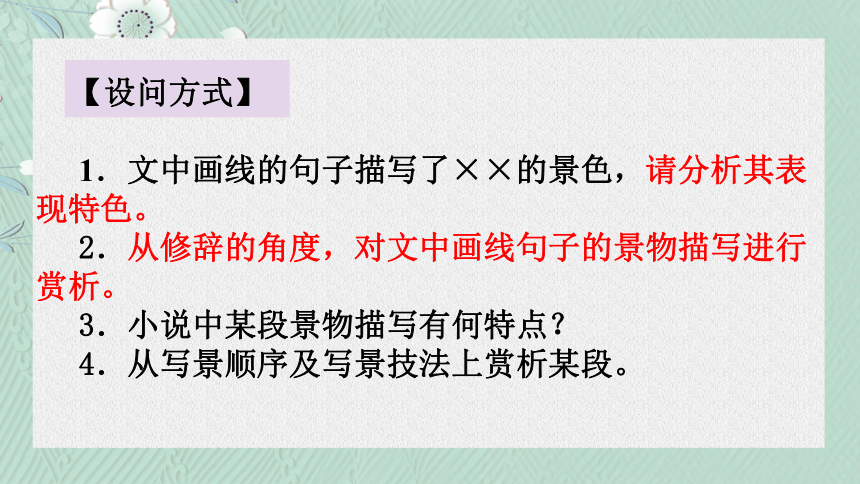

【设问方式】

1.文中画线的句子描写了××的景色,请分析其表现特色。

2.从修辞的角度,对文中画线句子的景物描写进行赏析。

3.小说中某段景物描写有何特点?

4.从写景顺序及写景技法上赏析某段。

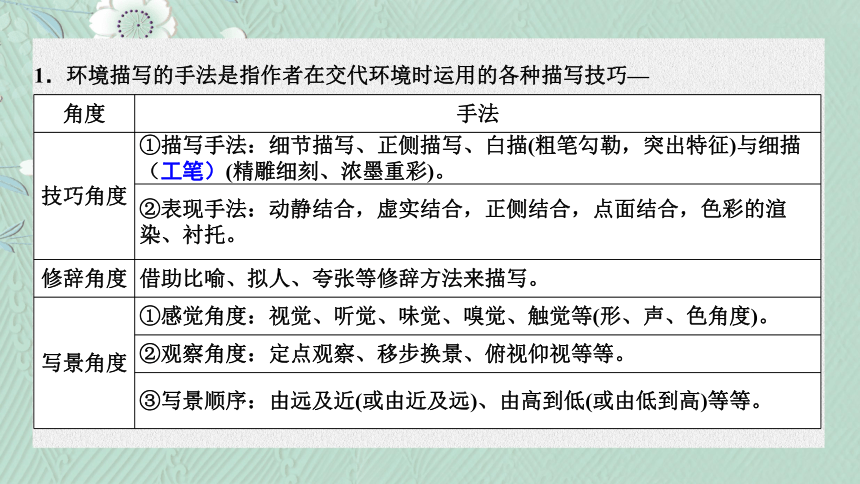

1.环境描写的手法是指作者在交代环境时运用的各种描写技巧—

角度 手法

技巧角度 ①描写手法:细节描写、正侧描写、白描(粗笔勾勒,突出特征)与细描(工笔)(精雕细刻、浓墨重彩)。

②表现手法:动静结合,虚实结合,正侧结合,点面结合,色彩的渲染、衬托。

修辞角度 借助比喻、拟人、夸张等修辞方法来描写。

写景角度 ①感觉角度:视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等(形、声、色角度)。

②观察角度:定点观察、移步换景、俯视仰视等等。

③写景顺序:由远及近(或由近及远)、由高到低(或由低到高)等等。

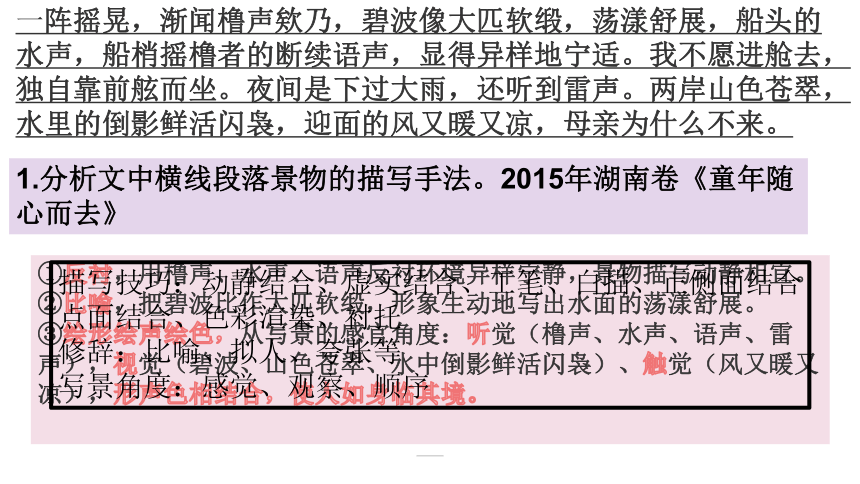

一阵摇晃,渐闻橹声欸乃,碧波像大匹软缎,荡漾舒展,船头的水声,船梢摇橹者的断续语声,显得异样地宁适。我不愿进舱去,独自靠前舷而坐。夜间是下过大雨,还听到雷声。两岸山色苍翠,水里的倒影鲜活闪袅,迎面的风又暖又凉,母亲为什么不来。

1.分析文中横线段落景物的描写手法。2015年湖南卷《童年随心而去》

①反衬,用橹声、水声、语声反衬环境异样宁静,景物描写动静相宜。

②比喻,把碧波比作大匹软缎,形象生动地写出水面的荡漾舒展。

③绘形绘声绘色,从写景的感官角度:听觉(橹声、水声、语声、雷声),视觉(碧波、山色苍翠、水中倒影鲜活闪袅)、触觉(风又暖又凉),形声色相结合,使人如身临其境。

描写技巧:动静结合、虚实结合、工笔、白描、正侧面结合

点面结合、色彩渲染、衬托

修辞:比喻、拟人、夸张等

写景角度:感觉、观察、顺序

二、环境的特点

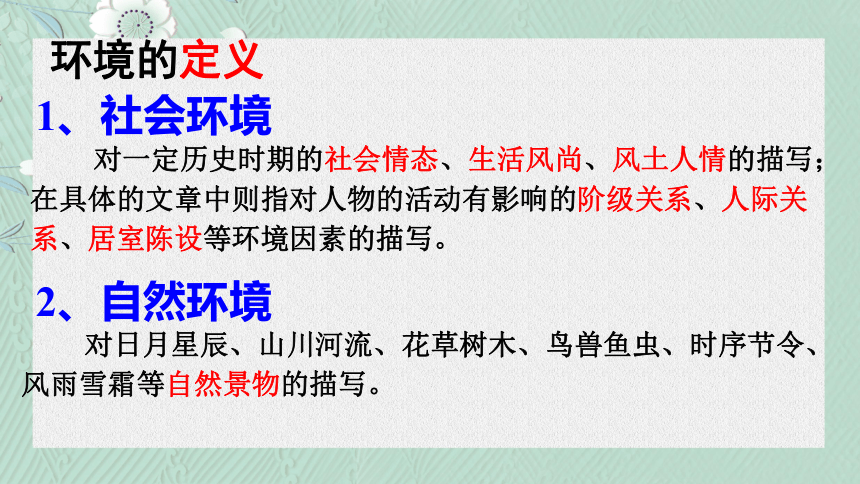

环境的定义

1、社会环境

2、自然环境

对一定历史时期的社会情态、生活风尚、风土人情的描写;在具体的文章中则指对人物的活动有影响的阶级关系、人际关系、居室陈设等环境因素的描写。

对日月星辰、山川河流、花草树木、鸟兽鱼虫、时序节令、风雨雪霜等自然景物的描写。

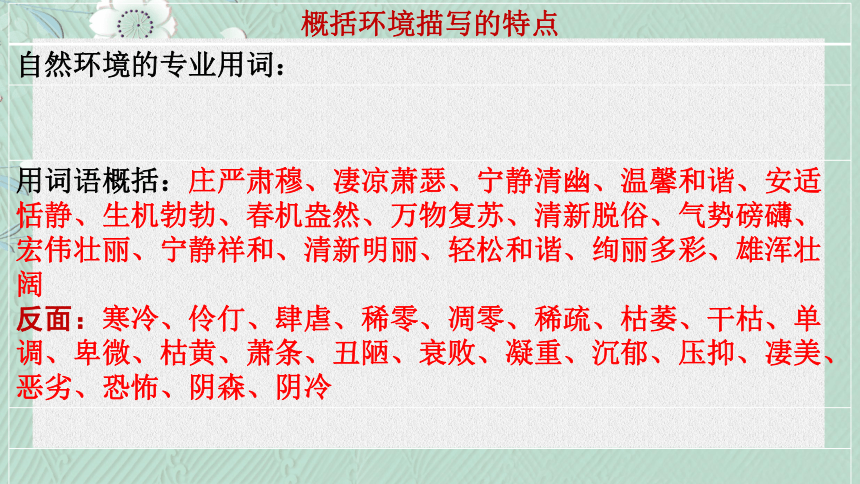

概括环境描写的特点

自然环境的专业用词:

用词语概括:庄严肃穆、凄凉萧瑟、宁静清幽、温馨和谐、安适恬静、生机勃勃、春机盎然、万物复苏、清新脱俗、气势磅礴、宏伟壮丽、宁静祥和、清新明丽、轻松和谐、绚丽多彩、雄浑壮阔

反面:寒冷、伶仃、肆虐、稀零、凋零、稀疏、枯萎、干枯、单调、卑微、枯黄、萧条、丑陋、衰败、凝重、沉郁、压抑、凄美、恶劣、恐怖、阴森、阴冷

概括社会环境描写的特点

社会环境(找出句子)

生存环境:1.抓住人物活动的时间和地点;2.时代背景(抗战时期、历史悠久);3.所有场所和地域风情、风俗习惯、家庭、街道、工作地点。

社会关系:人物关系(友善、紧张、冷漠)

人物的生活、工作状态、心境(压抑、愉悦)

用了哪些修饰词描写生存环境和社会关系

用词语概括

考点三

环境的作用

回归教材

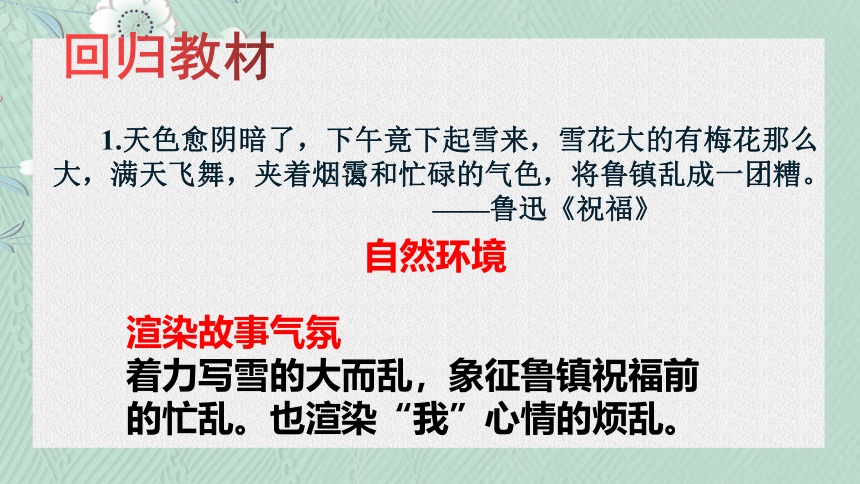

1.天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

——鲁迅《祝福》

渲染故事气氛

着力写雪的大而乱,象征鲁镇祝福前的忙乱。也渲染“我”心情的烦乱。

自然环境

2.我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒,看见豆一般大的黄色的灯火光,接着又听得毕毕剥剥的鞭炮,是四叔家正在‘祝福’了,知道已是五更将近时候,我在朦胧中,又隐约听到远处的爆竹声连绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇……

——鲁迅《祝福》

自然环境和社会环境

深化作品主题。祥林嫂死的惨象和天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,深化了对旧社会杀人本质的揭露,同时在布局上也起到了首尾呼应,使小说结构更臻完善的作用。

3.林冲取路投草料场时,“正是严冬天气,彤云密布,朔风渐起,却早纷纷扬扬卷下一天大雪来”;

出门沽酒时,“那雪正下得紧”;

沽酒返回时,“看那雪,到晚越下得紧了”。

到草料场后,“仰面看那草屋时,四下里崩坏了,又被朔风吹撼,摇振得动”;

回到草料场时,“那两间草厅已被雪压倒了”……

——施耐庵《林教头风雪山神庙》

推动情节发展。四次风雪的自然环境描写,环境一步步恶化,暗示形势越来越紧张,暴风雪也正一步步逼着林冲反抗。

具体地讲,环境描写主要有以下几方面的作用。

(1)环境方面:①交代故事发生的时间或地点;②暗示社会环境,如背景、习俗、思想观念以及人与人之间的关系等;③渲染气氛,奠定基调。

(2)人物方面:①引导人物出场,烘托心情;②表现身份、地位、性格等;③暗示命运。

(3)情节方面:①暗示或推动情节的发展;②为后面情节的发展作铺垫或制造悬念;③作为情节发展的线索。

(4)主题方面:①揭示主题;②深化主旨。

①交代故事发生的时间、地点;

②交代或暗示社会环境;

③渲染气氛,奠定情感基调;

④为下文的情节作铺垫。

①渲染气氛;

②揭示人物心境,表现人物性格;

③为下文作铺垫,推动情节的发展。

①照应开头;

②渲染气氛;

③烘托人物形象;

④揭示社会本质特征或深化主题。

3.不同的位置,不同的作用:

开头

中间

结尾

牛刀小试(实战演练)

山东卷《活着》21题:请简要分析小说最后一段景物描写的作用。(4分)

炊烟在农舍的屋顶袅袅升起,在霞光四射的空中分散后消隐了。女人吆喝孩子的声音此起彼伏,一个男人挑着粪桶从我跟前走过,扁担吱呀吱呀一路响了过去。慢慢地,田野趋向了宁静,四周出现了模糊,霞光逐渐退去。

答案要点展示( 4分)

④深化了小说“人生历经磨难,我们要顺应自然规律,好好活着”的主题,增添了小说意旨绵长的韵味。

环境角度

人物角度

主题角度

情节角度

①描写了乡村生活的情形,渲染了乡间自然、和谐的生活环境;透露出乡间的生活都顺应着自然的规律。

②照应开头,使文章结构完整。

③烘托了牛和老人的和谐。

注意:

1.踩点要全,要有多角度意识,从环境、人物、情节、主题四个角度考虑。

2.要结合文本答题,不可贴标签,使答案空洞。

3.准确判断环境描写的作用,语言力求精准。

4.分点作答。

峡谷阿城

山被直着劈开,于是当中有七八里谷地。大约是那刀有些弯,结果谷地中央高出如许,愈近峡口,便愈低。

森森冷气漫出峡口,收掉一身粘汗。峡口处,倒一株大树,连根拔起,似谷里出了什么不测之事,把大树唬得跑,一跤仰翻在那里。峡顶一线蓝天,深得令人不敢久看。一只鹰在空中移移去。

峭壁上草木不甚生长,石头生铁般锈着。一块巨石和百十块斗大石头,昏死在峡壁根,一动不动。巨石上伏两只四脚蛇,眼睛眨也不眨,只偶尔吐一下舌芯子,与石头们赛呆。

因有人在峡中走,壁上时时落下些小石,声音左右荡着升上去。那鹰却忽地不见去向。

顺路上去,有三五人家在高处。临路立一幢石屋,门开着,却像睡觉的人。门口一幅布旗静静垂着。靠近人家,便有稀松的石板垫路。

中午的阳光慢慢挤进峡谷,阴气浮开,地气熏上,石板有些颤。似乎有了噪音,细听却什么也不响。忍不住干咳一两声,总是自讨没趣。一世界都静着,不要谁多舌。

走近了,方才辨出布旗上有个藏文字,布色已经晒退,字色也相去不远,随旗沉甸甸地垂着。

忽然峡谷中有一点异响,却不辨。往身后寻去,只见路的峡口有一匹马负一条汉,直腿走。那马腿移得极密,蹄子踏在土路上,闷闷响成一团,骑手侧着身,并不上下颠。

愈愈近,一到上坡,马慢下。骑手轻轻一夹,马上了石板,蹄铁连珠般脆响。马一耸一耸向上走,骑手就一坐一坐随它。蹄声在峡谷中回转,又响又高。那只鹰又出现了,慢慢移移去。

到了布旗下,骑手俯身移下马,将缰绳缚在门前木桩上。马平了脖子立着,甩一甩尾巴,曲一曲前蹄,倒换一下后腿。骑手望望门,那门不算大,骑手似乎比门宽着许多,可拐着腿,左右一晃,竟进去了。

屋里极暗,不辨大小。慢慢就看出两张粗木桌子,三四把长凳,墙里一条木柜。木柜后面一个肥脸汉子,两眼陷进肉里,渗不出光,双肘支在柜上,似在瞌睡。骑手走近柜台,捉出几张纸币,撒在柜上。肥汉也不瞧那钱,转身进了里屋。少顷拿出一大木碗干肉,一副筷,放在骑手面前的木桌上,又回去舀一碗酒,顺手把钱划到柜里。

骑手喝一口酒,用袖擦一下嘴。又摸出刀割肉,将肉丢进嘴里,脸上凸起,腮紧紧一缩,又紧紧一缩,就咽了。把帽摘了,放在桌上,一头鬈发沉甸甸慢慢松开。手掌在桌上划一划,就有嚓嚓的声音。手指扇一样散着,一般长短,并不拢,肥汉又端出一碗汤,放在桌上冒气。

一刻功夫,一碗肉已不见。骑手将嘴啃进酒碗里,一仰头,喉节猛一缩,又缓缓移下,并不出长气,就喝汤。一时满屋都是喉咙响。

不多时,骑手立起身,把帽捏在手里,脸上蒸出一团热气,向肥汉微微一咧嘴,晃出门外,肥汉梦一样呆着。

阳光已移出峡谷,风又窜窜去。布旗上下扭着动。马鬃飘起,马打了一串响鼻。

骑手戴上帽子,正一正,解下缰绳,马就踏起四蹄。骑手翻上去,紧一紧皮袍,用腿一夹,峡谷里响起一片脆响,不多时又闷闷响成一团,越越小,越越小。

耳朵一直支着,不信蹄声竟没有了,许久才辨出风声和布旗的响动。

(4)小说中的主要人物是骑手,但几乎一半篇幅是在写峡谷。作者为什么这样处理?请结合全文,谈谈你的看法。(6分)

①从在小说中的地位看,峡谷是作者有意塑造的一个自然形象,与骑手一样有着重要的审美意义,所以峡谷的描写是小说不可缺少的内容;

②从人物形象塑造上看,峡谷是骑手的主要活动空间,所以峡谷的描写对塑造骑手形象、表现骑手性格起着关键作用;

③从环境本身,使人与物有机融合,峡谷的原始沉静与骑手的孤独沉默相辅相成,互为比照映衬,产生更好的艺术效果;

④从思想内涵上看,峡谷的描写,蕴含着作者对大自然原始美与生命力的赞叹之情,这不仅丰富了小说的内涵,也使小说的主题更为鲜明。

东坛井的陈皮匠 何晓

①一个地方只要历史长了,就会产生些离奇的故事。

②古城就是这样一个地方。当你花费了比去欧洲还要多的时间,从大城市曲里拐弯地来到这里时,疲惫的身心会猛然因眼前远离现代文明的古奥而震颤:唐宋格局、明清街院,这化石 一样的小城里,似乎每一扇刻着秦琼尉迟恭的老木门后面,都有一个传承了五千年的大家族在繁衍生息而每一个迎面过来的人,他穿得越是普通,你越是不敢小瞧他,因为他的身上自然地洋溢着只有在这样的古城里生长的人才有的恬靜和自信,哪怕他只是一个绱鞋掌钉的小皮匠。

③沿袭着食不过午老规矩的,似乎只有传统小吃。但古城里曾经严格遵守另一种做生意时不过午老规矩的,却还有一个人,那就是东坛井的陈皮匠。

④东坛井是一条老街,街头有一口叫东坛井的千年老井。老井现在是文物,周围砌了台子,被重点保护了。陈皮匠的家就是陈家大院子,在老井东边,大院有两套天井一个后花园,一 栋小巧的绣楼,后面一套天井是皮匠的藏书室。陈家大院子的正门在与街面正对着的巷子里, 除了家人进出,平时总关着。隔了街道,皮匠的摊子在老井西面的醋吧街沿上。皮匠从十九岁开始就在那里摆摊,没人说他不能在那里摆摊,他是这条街上最正宗的土著。

⑤皮匠的手艺好,补的鞋既巴适又牢实。了解他的人都说:可惜呦,一个老高中生,灵巧得能绣花,随便做啥也能成气候嘛,去当皮匠。皮匠才不这样想,他悠闲自在地守在摊子上,不管生意好坏,中午十二点都要准时收摊。他上午挣了多少钱,下午就要买多少钱的书。古城收售旧书和收藏旧书的人,都认得他,晓得他在意哪一类书,只要看到他来了,立马抱一摞出来任他选。钱不够,也没关系,第二天拿来就是了。古城的人都爱老书,或者自己读,或者倒来倒去当古董卖。

⑥晚上,皮匠一般都待在他的藏书室里。至于他在里面干些啥,皮匠娘子从不过问。要休息的时候,只是在外面喊:老汉,等你哈。皮匠听了,先咳嗽一声,然后才出来。

⑦皮匠的生活一直都像这样,很平靜。古城其他人的生活也很平静,直到上个月皮匠的女儿回来。

⑧女儿是在上飞机的时候才打电话说要回来的。黄昏时,女儿回来了,后面还跟了一个干巴老头。女儿一进屋就介绍说:这是我的导师,历史学家牟汉达教授。爸爸,老教授想看看我们的族谱。

⑨皮匠一听来人是历史专家,心里就已经有数了。第二天,皮匠和女儿陪着教授在藏书室里整整待了六个小时,这六个小时里,从《续〈资治通答〉长编》《宋人轶事汇编》《宋史选举 志》到《南充史志》《保宁府志》《将相堂记》《重修三陈书院记》《陈氏家谱》教授一直在翻书,皮匠的女儿一直在拍照,皮匠直在回答教授的提问。

⑩他们终于从藏书室里出来时,教授说:你已经有了我想有的一切。

皮匠回应说:我这一辈子,就等这一天哩。

数月后,一篇学术论文震惊了整个历史学界:《南宋三陈故里之重考》。而同时被震惊的还有古城的官员、文人和实业家:那么著名的历史人物原来是古城人啊!于是,古城迅速掀起了一股宣传、发现、挖掘的热浪,无限的商机突然摆在了眼前,安靜的古城人一下子变得疯狂了!一批又一批的游客被导游带来参观陈家大院,一批又一批的说客拥来劝皮匠合伙开发陈家大院,皮匠想:这东坛井陈家大院的大门,怕是再也关不上了。

⒀收到女儿寄回的报纸、杂志,皮匠认认真真地把老教授的论文和与论文相关的评论文章,读了一遍又一遍。然后他歇了十多天业,把家里的藏书整理出来,重新造册,一一核对之后,全部送给了牟汉达教授。

从此,陈皮匠和古城的其他皮匠一样,下午也要补鞋了。

(有刪改)

15.文中第②段的环境描写,突出了古城怎样的特点?这对塑造陈皮匠的形象有何作用?(5分)

15.文中第②段的环境描写,突出了古城怎样的特点?这对塑造陈皮匠的形象有何作用?(5分)

【答案】15.(1)突出了古城鲜明的中国传统文化色彩和丰厚的历史底蘊。

(2)为陈皮旺鲜明的性格特征的形成,提供了环境依据。

小说阅读鉴赏之环境描写

分析环境描写

明确三个问题:

1.环境描写的手法

2.环境的特点

3.环境的作用

这三个命题重心往往以两种形式呈现:

一、环境描写的手法和作用相结合

二、环境描写的特点和作用相结合

一:鉴赏景物描写的手法

1.描写技巧角度

2.修辞角度

3.写景角度

【设问方式】

1.文中画线的句子描写了××的景色,请分析其表现特色。

2.从修辞的角度,对文中画线句子的景物描写进行赏析。

3.小说中某段景物描写有何特点?

4.从写景顺序及写景技法上赏析某段。

1.环境描写的手法是指作者在交代环境时运用的各种描写技巧—

角度 手法

技巧角度 ①描写手法:细节描写、正侧描写、白描(粗笔勾勒,突出特征)与细描(工笔)(精雕细刻、浓墨重彩)。

②表现手法:动静结合,虚实结合,正侧结合,点面结合,色彩的渲染、衬托。

修辞角度 借助比喻、拟人、夸张等修辞方法来描写。

写景角度 ①感觉角度:视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等(形、声、色角度)。

②观察角度:定点观察、移步换景、俯视仰视等等。

③写景顺序:由远及近(或由近及远)、由高到低(或由低到高)等等。

一阵摇晃,渐闻橹声欸乃,碧波像大匹软缎,荡漾舒展,船头的水声,船梢摇橹者的断续语声,显得异样地宁适。我不愿进舱去,独自靠前舷而坐。夜间是下过大雨,还听到雷声。两岸山色苍翠,水里的倒影鲜活闪袅,迎面的风又暖又凉,母亲为什么不来。

1.分析文中横线段落景物的描写手法。2015年湖南卷《童年随心而去》

①反衬,用橹声、水声、语声反衬环境异样宁静,景物描写动静相宜。

②比喻,把碧波比作大匹软缎,形象生动地写出水面的荡漾舒展。

③绘形绘声绘色,从写景的感官角度:听觉(橹声、水声、语声、雷声),视觉(碧波、山色苍翠、水中倒影鲜活闪袅)、触觉(风又暖又凉),形声色相结合,使人如身临其境。

描写技巧:动静结合、虚实结合、工笔、白描、正侧面结合

点面结合、色彩渲染、衬托

修辞:比喻、拟人、夸张等

写景角度:感觉、观察、顺序

二、环境的特点

环境的定义

1、社会环境

2、自然环境

对一定历史时期的社会情态、生活风尚、风土人情的描写;在具体的文章中则指对人物的活动有影响的阶级关系、人际关系、居室陈设等环境因素的描写。

对日月星辰、山川河流、花草树木、鸟兽鱼虫、时序节令、风雨雪霜等自然景物的描写。

概括环境描写的特点

自然环境的专业用词:

用词语概括:庄严肃穆、凄凉萧瑟、宁静清幽、温馨和谐、安适恬静、生机勃勃、春机盎然、万物复苏、清新脱俗、气势磅礴、宏伟壮丽、宁静祥和、清新明丽、轻松和谐、绚丽多彩、雄浑壮阔

反面:寒冷、伶仃、肆虐、稀零、凋零、稀疏、枯萎、干枯、单调、卑微、枯黄、萧条、丑陋、衰败、凝重、沉郁、压抑、凄美、恶劣、恐怖、阴森、阴冷

概括社会环境描写的特点

社会环境(找出句子)

生存环境:1.抓住人物活动的时间和地点;2.时代背景(抗战时期、历史悠久);3.所有场所和地域风情、风俗习惯、家庭、街道、工作地点。

社会关系:人物关系(友善、紧张、冷漠)

人物的生活、工作状态、心境(压抑、愉悦)

用了哪些修饰词描写生存环境和社会关系

用词语概括

考点三

环境的作用

回归教材

1.天色愈阴暗了,下午竟下起雪来,雪花大的有梅花那么大,满天飞舞,夹着烟霭和忙碌的气色,将鲁镇乱成一团糟。

——鲁迅《祝福》

渲染故事气氛

着力写雪的大而乱,象征鲁镇祝福前的忙乱。也渲染“我”心情的烦乱。

自然环境

2.我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒,看见豆一般大的黄色的灯火光,接着又听得毕毕剥剥的鞭炮,是四叔家正在‘祝福’了,知道已是五更将近时候,我在朦胧中,又隐约听到远处的爆竹声连绵不断,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇……

——鲁迅《祝福》

自然环境和社会环境

深化作品主题。祥林嫂死的惨象和天地圣众“预备给鲁镇的人们以无限的幸福”的气氛,形成鲜明的对照,深化了对旧社会杀人本质的揭露,同时在布局上也起到了首尾呼应,使小说结构更臻完善的作用。

3.林冲取路投草料场时,“正是严冬天气,彤云密布,朔风渐起,却早纷纷扬扬卷下一天大雪来”;

出门沽酒时,“那雪正下得紧”;

沽酒返回时,“看那雪,到晚越下得紧了”。

到草料场后,“仰面看那草屋时,四下里崩坏了,又被朔风吹撼,摇振得动”;

回到草料场时,“那两间草厅已被雪压倒了”……

——施耐庵《林教头风雪山神庙》

推动情节发展。四次风雪的自然环境描写,环境一步步恶化,暗示形势越来越紧张,暴风雪也正一步步逼着林冲反抗。

具体地讲,环境描写主要有以下几方面的作用。

(1)环境方面:①交代故事发生的时间或地点;②暗示社会环境,如背景、习俗、思想观念以及人与人之间的关系等;③渲染气氛,奠定基调。

(2)人物方面:①引导人物出场,烘托心情;②表现身份、地位、性格等;③暗示命运。

(3)情节方面:①暗示或推动情节的发展;②为后面情节的发展作铺垫或制造悬念;③作为情节发展的线索。

(4)主题方面:①揭示主题;②深化主旨。

①交代故事发生的时间、地点;

②交代或暗示社会环境;

③渲染气氛,奠定情感基调;

④为下文的情节作铺垫。

①渲染气氛;

②揭示人物心境,表现人物性格;

③为下文作铺垫,推动情节的发展。

①照应开头;

②渲染气氛;

③烘托人物形象;

④揭示社会本质特征或深化主题。

3.不同的位置,不同的作用:

开头

中间

结尾

牛刀小试(实战演练)

山东卷《活着》21题:请简要分析小说最后一段景物描写的作用。(4分)

炊烟在农舍的屋顶袅袅升起,在霞光四射的空中分散后消隐了。女人吆喝孩子的声音此起彼伏,一个男人挑着粪桶从我跟前走过,扁担吱呀吱呀一路响了过去。慢慢地,田野趋向了宁静,四周出现了模糊,霞光逐渐退去。

答案要点展示( 4分)

④深化了小说“人生历经磨难,我们要顺应自然规律,好好活着”的主题,增添了小说意旨绵长的韵味。

环境角度

人物角度

主题角度

情节角度

①描写了乡村生活的情形,渲染了乡间自然、和谐的生活环境;透露出乡间的生活都顺应着自然的规律。

②照应开头,使文章结构完整。

③烘托了牛和老人的和谐。

注意:

1.踩点要全,要有多角度意识,从环境、人物、情节、主题四个角度考虑。

2.要结合文本答题,不可贴标签,使答案空洞。

3.准确判断环境描写的作用,语言力求精准。

4.分点作答。

峡谷阿城

山被直着劈开,于是当中有七八里谷地。大约是那刀有些弯,结果谷地中央高出如许,愈近峡口,便愈低。

森森冷气漫出峡口,收掉一身粘汗。峡口处,倒一株大树,连根拔起,似谷里出了什么不测之事,把大树唬得跑,一跤仰翻在那里。峡顶一线蓝天,深得令人不敢久看。一只鹰在空中移移去。

峭壁上草木不甚生长,石头生铁般锈着。一块巨石和百十块斗大石头,昏死在峡壁根,一动不动。巨石上伏两只四脚蛇,眼睛眨也不眨,只偶尔吐一下舌芯子,与石头们赛呆。

因有人在峡中走,壁上时时落下些小石,声音左右荡着升上去。那鹰却忽地不见去向。

顺路上去,有三五人家在高处。临路立一幢石屋,门开着,却像睡觉的人。门口一幅布旗静静垂着。靠近人家,便有稀松的石板垫路。

中午的阳光慢慢挤进峡谷,阴气浮开,地气熏上,石板有些颤。似乎有了噪音,细听却什么也不响。忍不住干咳一两声,总是自讨没趣。一世界都静着,不要谁多舌。

走近了,方才辨出布旗上有个藏文字,布色已经晒退,字色也相去不远,随旗沉甸甸地垂着。

忽然峡谷中有一点异响,却不辨。往身后寻去,只见路的峡口有一匹马负一条汉,直腿走。那马腿移得极密,蹄子踏在土路上,闷闷响成一团,骑手侧着身,并不上下颠。

愈愈近,一到上坡,马慢下。骑手轻轻一夹,马上了石板,蹄铁连珠般脆响。马一耸一耸向上走,骑手就一坐一坐随它。蹄声在峡谷中回转,又响又高。那只鹰又出现了,慢慢移移去。

到了布旗下,骑手俯身移下马,将缰绳缚在门前木桩上。马平了脖子立着,甩一甩尾巴,曲一曲前蹄,倒换一下后腿。骑手望望门,那门不算大,骑手似乎比门宽着许多,可拐着腿,左右一晃,竟进去了。

屋里极暗,不辨大小。慢慢就看出两张粗木桌子,三四把长凳,墙里一条木柜。木柜后面一个肥脸汉子,两眼陷进肉里,渗不出光,双肘支在柜上,似在瞌睡。骑手走近柜台,捉出几张纸币,撒在柜上。肥汉也不瞧那钱,转身进了里屋。少顷拿出一大木碗干肉,一副筷,放在骑手面前的木桌上,又回去舀一碗酒,顺手把钱划到柜里。

骑手喝一口酒,用袖擦一下嘴。又摸出刀割肉,将肉丢进嘴里,脸上凸起,腮紧紧一缩,又紧紧一缩,就咽了。把帽摘了,放在桌上,一头鬈发沉甸甸慢慢松开。手掌在桌上划一划,就有嚓嚓的声音。手指扇一样散着,一般长短,并不拢,肥汉又端出一碗汤,放在桌上冒气。

一刻功夫,一碗肉已不见。骑手将嘴啃进酒碗里,一仰头,喉节猛一缩,又缓缓移下,并不出长气,就喝汤。一时满屋都是喉咙响。

不多时,骑手立起身,把帽捏在手里,脸上蒸出一团热气,向肥汉微微一咧嘴,晃出门外,肥汉梦一样呆着。

阳光已移出峡谷,风又窜窜去。布旗上下扭着动。马鬃飘起,马打了一串响鼻。

骑手戴上帽子,正一正,解下缰绳,马就踏起四蹄。骑手翻上去,紧一紧皮袍,用腿一夹,峡谷里响起一片脆响,不多时又闷闷响成一团,越越小,越越小。

耳朵一直支着,不信蹄声竟没有了,许久才辨出风声和布旗的响动。

(4)小说中的主要人物是骑手,但几乎一半篇幅是在写峡谷。作者为什么这样处理?请结合全文,谈谈你的看法。(6分)

①从在小说中的地位看,峡谷是作者有意塑造的一个自然形象,与骑手一样有着重要的审美意义,所以峡谷的描写是小说不可缺少的内容;

②从人物形象塑造上看,峡谷是骑手的主要活动空间,所以峡谷的描写对塑造骑手形象、表现骑手性格起着关键作用;

③从环境本身,使人与物有机融合,峡谷的原始沉静与骑手的孤独沉默相辅相成,互为比照映衬,产生更好的艺术效果;

④从思想内涵上看,峡谷的描写,蕴含着作者对大自然原始美与生命力的赞叹之情,这不仅丰富了小说的内涵,也使小说的主题更为鲜明。

东坛井的陈皮匠 何晓

①一个地方只要历史长了,就会产生些离奇的故事。

②古城就是这样一个地方。当你花费了比去欧洲还要多的时间,从大城市曲里拐弯地来到这里时,疲惫的身心会猛然因眼前远离现代文明的古奥而震颤:唐宋格局、明清街院,这化石 一样的小城里,似乎每一扇刻着秦琼尉迟恭的老木门后面,都有一个传承了五千年的大家族在繁衍生息而每一个迎面过来的人,他穿得越是普通,你越是不敢小瞧他,因为他的身上自然地洋溢着只有在这样的古城里生长的人才有的恬靜和自信,哪怕他只是一个绱鞋掌钉的小皮匠。

③沿袭着食不过午老规矩的,似乎只有传统小吃。但古城里曾经严格遵守另一种做生意时不过午老规矩的,却还有一个人,那就是东坛井的陈皮匠。

④东坛井是一条老街,街头有一口叫东坛井的千年老井。老井现在是文物,周围砌了台子,被重点保护了。陈皮匠的家就是陈家大院子,在老井东边,大院有两套天井一个后花园,一 栋小巧的绣楼,后面一套天井是皮匠的藏书室。陈家大院子的正门在与街面正对着的巷子里, 除了家人进出,平时总关着。隔了街道,皮匠的摊子在老井西面的醋吧街沿上。皮匠从十九岁开始就在那里摆摊,没人说他不能在那里摆摊,他是这条街上最正宗的土著。

⑤皮匠的手艺好,补的鞋既巴适又牢实。了解他的人都说:可惜呦,一个老高中生,灵巧得能绣花,随便做啥也能成气候嘛,去当皮匠。皮匠才不这样想,他悠闲自在地守在摊子上,不管生意好坏,中午十二点都要准时收摊。他上午挣了多少钱,下午就要买多少钱的书。古城收售旧书和收藏旧书的人,都认得他,晓得他在意哪一类书,只要看到他来了,立马抱一摞出来任他选。钱不够,也没关系,第二天拿来就是了。古城的人都爱老书,或者自己读,或者倒来倒去当古董卖。

⑥晚上,皮匠一般都待在他的藏书室里。至于他在里面干些啥,皮匠娘子从不过问。要休息的时候,只是在外面喊:老汉,等你哈。皮匠听了,先咳嗽一声,然后才出来。

⑦皮匠的生活一直都像这样,很平靜。古城其他人的生活也很平静,直到上个月皮匠的女儿回来。

⑧女儿是在上飞机的时候才打电话说要回来的。黄昏时,女儿回来了,后面还跟了一个干巴老头。女儿一进屋就介绍说:这是我的导师,历史学家牟汉达教授。爸爸,老教授想看看我们的族谱。

⑨皮匠一听来人是历史专家,心里就已经有数了。第二天,皮匠和女儿陪着教授在藏书室里整整待了六个小时,这六个小时里,从《续〈资治通答〉长编》《宋人轶事汇编》《宋史选举 志》到《南充史志》《保宁府志》《将相堂记》《重修三陈书院记》《陈氏家谱》教授一直在翻书,皮匠的女儿一直在拍照,皮匠直在回答教授的提问。

⑩他们终于从藏书室里出来时,教授说:你已经有了我想有的一切。

皮匠回应说:我这一辈子,就等这一天哩。

数月后,一篇学术论文震惊了整个历史学界:《南宋三陈故里之重考》。而同时被震惊的还有古城的官员、文人和实业家:那么著名的历史人物原来是古城人啊!于是,古城迅速掀起了一股宣传、发现、挖掘的热浪,无限的商机突然摆在了眼前,安靜的古城人一下子变得疯狂了!一批又一批的游客被导游带来参观陈家大院,一批又一批的说客拥来劝皮匠合伙开发陈家大院,皮匠想:这东坛井陈家大院的大门,怕是再也关不上了。

⒀收到女儿寄回的报纸、杂志,皮匠认认真真地把老教授的论文和与论文相关的评论文章,读了一遍又一遍。然后他歇了十多天业,把家里的藏书整理出来,重新造册,一一核对之后,全部送给了牟汉达教授。

从此,陈皮匠和古城的其他皮匠一样,下午也要补鞋了。

(有刪改)

15.文中第②段的环境描写,突出了古城怎样的特点?这对塑造陈皮匠的形象有何作用?(5分)

15.文中第②段的环境描写,突出了古城怎样的特点?这对塑造陈皮匠的形象有何作用?(5分)

【答案】15.(1)突出了古城鲜明的中国传统文化色彩和丰厚的历史底蘊。

(2)为陈皮旺鲜明的性格特征的形成,提供了环境依据。