18得道多助失道寡助

图片预览

文档简介

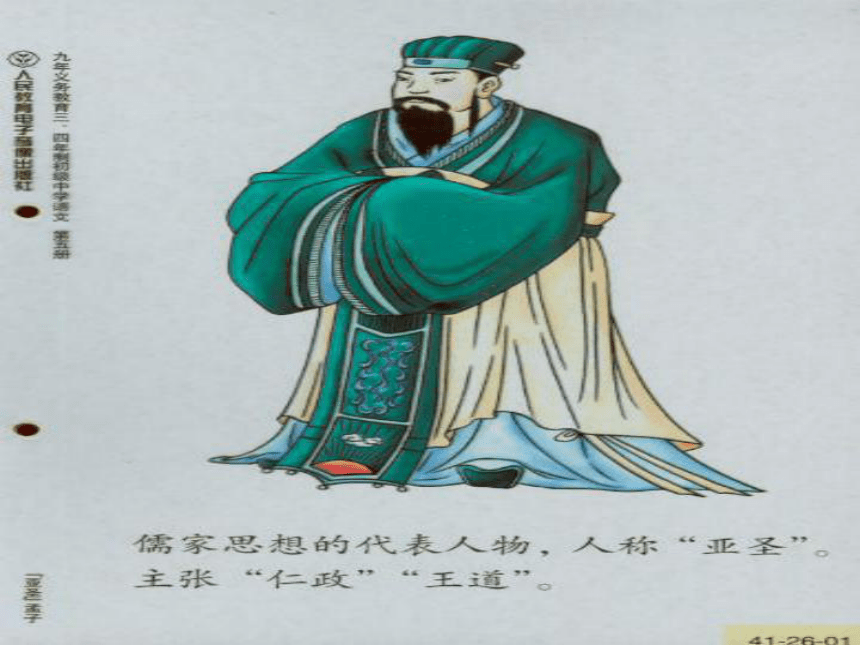

课件65张PPT。得道多助失道寡助孟子(约前372一前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,被尊为“亚圣”,后世常以“孔孟”并称。 学习目标:

1、理解积累文言文词汇。

学习本文层层论证的方法。

2、熟读成诵,在自主、合作、探究中

理解课文。

3、理解“人和”的含义。学习文言文要掌握什么内容,换言之,你知道中考文言文会考察哪几大方面的内容?一、解词:重点实词 典型虚词

二、翻译句子(重点句)

三、文章的理解分析(课文主旨、写作方法、语言特色等)

四、默写名句

记得有首歌曲是这样唱的:“数英雄论成败,古今谁能说明白,千秋功罪任评说,海雨天风独往来,一心要江山图治垂青史,也难说身后骂名滚滚来……有道是得民心者得天下,看江山由谁来主宰……”

“得民心者得天下”,这是自古常言.回顾中国几千年王朝更替史,旧王朝腐朽不堪而使民心背离,这时新王朝就顺应民意而夺取天下。今天我们就来学习课文《得道多助,失道寡助》更多资源xiti123.taobao.com 孟子语录:

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。 尽信书,则不如无书。 穷不失义,故士得己焉;

达不离道,故民不失望焉。 孟子故事

孟母三迁

孟母断机杼

写作背景战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。 孟子:名轲,思想

家、教育家,是继孔子

以后儒家学派的代表人

物,与孔子合称“孔

孟”,有“亚圣”之称。 《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。孟子的政治主张主要是“兼爱”“非攻”,主张和平,反对战争。孟子是我国战国时期著名的思想家、政治家、教育家。他继承孔子的学说,在政治上主张实行“仁政”,提出人与人之间要相亲相爱,君王要“与民同乐”,他希望人们能安居乐业,生活有保障。孟子非常重视教育,他指出环境对人的思想意识影响极大,“富岁,子弟多赖(懒)”, 今天我们学习的《得道多助,失道寡助》这篇课文就论述了战争中民心背向的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。听课文朗读,要求:1、注意朗读的节奏。

2、注意生字词的读音。

3、初步理解课文。下列加线字的读音你能读准吗?1、七里之郭

2、米粟非不多也

3、域民不以封疆之界

4、亲戚畔之guōsùyùpàn你能读准下列句子的节奏吗?1、环 而 攻 之 而 不 胜 。2、域 民 不 以 封 疆 之 界 。3、城 非 不 高 也 。4、故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。/////注音和节奏夫 郭 粟 寡 戚 畔

封疆 jiāng

fúguōsùgu?qīpàn1、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

2、得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/ 顺之。

得道多助,失道寡助 天时不如地利,地利不如人和。 施行“仁政” 帮助、支持 天时:有利于作战的天气、时令。地利:有利于作战的地理形势。人和:指作战中的人心所向,内部团结。指违背道义 孟子用“天时”“地利”“人和”来概括有利于作战的各种客观条件和 主观条件。 三里之城,七里之郭,环而

攻之而不胜。夫环而攻之,必有

得天时者矣;然而不胜者,是天

时不如地利也。助词,的周围,方圆●●内城●外城●围●表顺接代词,它●●表转折fú●文言发语词一定 ●有利于作战的天气、时令。●●可是表转折有利于作战的地理形势。从进攻一方的失利说明“天时不如地利”。 ●表修饰精良武器装备● 城非不高也,池非不深也,

兵革非不坚利也,米粟非不多

也;委而去之,是地利不如人和

也。●城墙●不是●表判断●护城河●兵器盔甲粮食供给●充足 ●放弃●表承接●离开●这指作战中的人心所向,内部团结。从防御一方的失利说明“地利不如人和”。 ●代这座城池违背道义 故曰,域民不以封疆之界,

固国不以山溪之险,威天下不以

兵革之利。得道者多助,失道者

寡助。寡助之至,亲戚畔之;●所以(使)……居住 ●●凭借、依靠●疆界●的●使……稳固●险要●震慑●治国之道(指施行仁政)●的人●放弃●少●到●极点●内外亲戚通叛,背叛●代失道者多助之至,天下顺之。以天下之

所顺,攻亲戚之所畔;故君子有

不战,战必胜矣。

●支持●归附●用、拿●助词,不译●归附的力量●指众叛亲离者对统治者和有才德之人的通称 ●一定●表肯定语气进一步深入说明“得道”即“得人和”则“战必胜”。 天 时 不 如 地 利,

地 利 不 如 人 和。人和:人心所向,内部团结天时:有利作战的天气时令地利:有利作战的地理条件有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。有利于作战的天气时令,比不上有利于作战的地理形势; 三 里 之 城,七 里 之 郭,环 而 攻之 而 不 胜。夫 环 而 攻 之,必 有 得天 时 者 矣;然 而 不 胜 者,是 天 时不 如 地 利 也。一座方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,起来攻打却不能取胜。采用包围的方式攻城,一定是可是不能取胜,这是因四面包围得到有利作战的天气时令了;为有利作战的天气时令比不上有利作战的地理形势。城:内城郭:外城环:包围而:表转折夫:语首助词,无实义是:这者…也:判断句标志 城 非 不 高 也,池 非 不 深 也,兵 革 非 不 坚 利 也,米 粟 非 不 多 也;委 而 去 之,是 地 利 不 如 人 和 也。城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充但是守城一方还是弃城而逃,理形势再好,也比不上人心向背、内部团结啊。这是因为作战的地足,城:城墙池:护城河兵:兵器革:甲胄坚:坚固利:锋利米粟:泛指粮草委:放弃去:离开 故 曰, 域 民 不 以 封 疆 之 界, 固 国 不 以 山 溪 之 险, 威 天 下 不 以 兵 革 之 利。得 道 者 多 助, 失 道 者 寡 助。所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。强大。故:因此以:凭借、依靠封:限制疆:疆域固:巩固国:国防威:威慑道:好的政治、仁政寡:少寡 助 之 至, 亲 戚 畔 之; 多 助 之 至, 天 下 顺 之。以 天 下 之 所 顺, 攻 亲 戚 之 所 畔, 故 君 子 有 不 战, 战 必 胜 矣。 帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;的人多到极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归去攻打那连亲戚都反对他的寡助之君,所以, 能行“仁政”的君主不战则已,战就一定胜利。帮助他顺他的条件,至:极点亲戚:内外亲人畔:同叛,背叛以:凭借之:无实义君子:行仁政的君主天时不如地利

地利不如人和攻方失利

小城郭环而攻之而不胜论点论证结论事实

论据守方失利

城高池深兵利粮足不守战争需

要人和域民……

固国……

威天下……道理论证治国需

要人和得道多助

失道寡助是什么为什么怎么样施行仁政

才能人和→顺→畔顺攻畔战必胜请同学们一起把课文朗读一遍,然后我们再来讨论问题:1、文章开头两句谈的是什么问题?提出什么看法? 这两句谈的是战争中的攻守问题,提出具备什么条件才最有利于攻守,那就是具备“人和”这个条件才最有利于攻守。这两句揭示本篇的中心论点。 2、中心论点提出后作者是怎样进行论证的? 接着就围绕中心论点,连用两个论据进一步论证。

第2段选取攻战的例子阐明“天时不如地利”,区区小城,四面受围而不能克,即使有得“天时”者也不能胜,旨在说明“地利”重于天时; 第3段同样选取攻战的例子,旨在说明即使在占有“地利”的情况下“城非不高”“池非不深”“兵革非不坚利”“米粟非不多”,但有人却弃城而逃,因为“地利”亦难比“人和”。这两个例子均非实际战例,而是泛指,即除特殊情况外,一般如此。因而使论战具有普遍的意义和一定的说服力。 3、孟子在文中提出“人和”是决定胜败的最重要的条件,其原因何在? 因为“人和”才能得到多方面的帮助,帮助越多,力量越大,战斗力越强,胜利自然在握,失去“人和”,众叛亲离,哪还有什么力量,哪还有什么战斗力,那么失败是必然的。 4、本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢? 要回答这个问题,我们先来回顾一下课文内容。

文章开头论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理。接着在前面论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现孟子的政治主张,使文章更具有普遍意义。 “得道”实际上也可理解为“得人心”,即“人和”。得人心者,人心归顺,所向披靡,失人心者,人心相悖,不攻自溃。“人和”,就是文中说的“多助”和“天下顺之”,即人民的支持和拥护,这反映了孟子“民贵君轻”的政治思想。 我想,这篇文章不是论战争,而是讲民心向背的,是借战争论述实行“王道”(即“仁政”)的重要性。由此逐层推进,短文先分别就天时与地利、地利与人和做比较,指出天时、地利、人和三因素在战争中所起的作用大小不同;最后由人和推演出“得道者多助,失道者寡助”的结论,完成本文的论证。

4、本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢? 本篇主要是谈政治,是借战争谈政治。孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政(“得道”),这样才能“多助”,众人才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。摆出观点论证观点得出结论天时不如地利,

地利不如人和天时不如地利地利不如人和得道多助,

失道寡助。战争事例治国道理类 推总总分5、本篇在论证方面的主要特点是什么? “得道多助,失道寡助”这篇文章主要论证战争胜负的条件取决于人心的向背,突出强调“道”的作用,即人和在战争中的作用。

孟子提出的“人和”,是他的“仁义”、“非攻”思想体系的一个组成部分,强调指出做任何事情必须要顺乎民心这一观点,合作探究你认为 “人和”在现代社会还有现实意义吗?

谁能从历史上或现实中举个借助“天时”取得作战胜利的例子?

草船借箭.诸葛亮借助大雾的天气迷惑曹军,使曹军把好多的箭射到他的草船上来。

赤壁之战。诸葛亮借助东风,让熊熊燃烧着的很多小船冲向曹军的战船,把曹军烧得溃不成军,伤亡过半。

题外话一九八O年前,深圳是怎么样的一个地方吗?

为什么会在短短的几年之中发展成一个超级的大城市呢? 一个小小的渔村

是改革开放给了深圳"天时"。更多资源xiti123.taobao.com 文章内容及特色 特色:《得道多助,失道寡助》一文 善用排比、对偶,加强语势。

内容:借论战来论“仁政”的重要性,体现了孟子“民贵君轻”的民本思想。

1、是天时不如地利也

2、池非不深也

3、兵革非不坚利也

4、委而去之

5、人和

6、域民

7、固国

8、威天下

9、寡助之至

10、亲戚畔之

11、亲戚畔之

代词,这(就是)护城河武器装备,兵:兵器 革:甲衣委:放弃 去:离开人心所向,上下团结界限,这里意思是限制巩固威慑到通“叛”,背叛他,指寡助之君之域民不以封疆之界

三里之城亲戚畔之

虎见之,庞然大物也寡助之至

辍耕之垄上何陋之有予独爱莲之出淤泥而不染

虽我之死结构助词:的代词:他,指代寡助之君动词:到、去宾语前置标志,无义放在主谓间,取消句子独立性,无义代词:它,指代驴子123456久之,目似瞑语气助词,无义一词多义亲戚: 古:族内的人和族外的人 今:和自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员 去 古:逃跑 今:到 ……去 池 古:护城河 今:池塘古今异义:词类活用 环:名词作状语 围

域:名词用作动词 限制

固:形容词的使动用法 使……巩固

威:形容词用作动词

震慑 征服 一词多义利

之

以地利不如人和:有利

兵革非不坚利也:锐利三里之城:的

环而攻之而不胜:代词

多助之至:到域民不以封疆之界:凭借

以天下之所顺:用返回古今异义郭 池 去

委 域 是

所以

亲戚古:外城

今:姓氏古:护城河

今:池塘古:离开

今:到……去古:放弃

今:委任古:界限、限制

今:地域古:这

今:判断动词古:用来、借此

今:连词,表因果关系古:亲戚朋友,包括父母兄弟

今:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员返回词类活用

域民不以封疆之界:

威天下不以兵革之利:形容词作动词用,威慑

固国不以山溪之险:形容词作动词用,使……巩固返回名词作动词用,限制

艺术特色:

1、层次清楚,结构完整,论证严密,并使用类比论证,善于说理。

2、运用排比、对偶、顶真等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力、感召力。排比

如:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

对偶

如:得道者多助,失道者寡助。

顶真

如:天时不如地利,地利不如人和。

字词小结

1.古今异义。 郭 古义:外城 七里之郭 今义:姓氏

池 古义:护城河 池非不深也 今义:池塘

去 古义:离开 委而去之 今义:到……去

亲戚 古义:内亲外戚 亲戚畔之 今义:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。 委 古义:放弃 委而去之 今义:委任

域 古义:界限,限制 域民不以封疆之界 今义:地域

是 古义:这 是天时不如地利也 今义:判断动词 2.通假字。

畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。

3.虚词。

之

代词 他 亲戚畔之 助词 的 三里之城 动词 到 寡助之至

而

表并列 并且 泉香而酒冽 表修饰 着、地 夫环而攻之 表转折 却、但是 攻之而不胜 三里之城,七里之郭

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

故君子有不战,战必胜矣。翻译:(一座)周围三里(那样小)的城,只有方圆七里的外城。翻译:使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定边疆的界限;巩固国防,不能靠山河的险要;威慑天下,不能靠武力的强大。翻译:能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。翻译:所以君子不战则已,战就一定胜利。1、作者孟子,战国人,是孔子以后_______思想的代表人物。

2下列朗读节奏正确的一组是( )

A、域民/不以/封疆之界,固/国/不以/山溪之/险,威/天下不以/兵革之/利。

B、域民不/以封疆/之界,固国不/以山溪之险,威天下不以/兵革之利。

C、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

D、域/民不以/封疆/之界,固/国不以/山溪/之险,威/天下不以/兵革/之利。

儒家C3、对“得道者多助”理解正确的是( )

A、能搞好内部团结的君主,他帮助支持的人就多。

B、能讲明正确道理的君主,帮助支持他的人就多。

C、能懂得统治方法的君主,他帮助支持的人就多。

D、能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多。

4、这段文字论述的中心意思是( )

A、民心所向,上下团结,则战无不胜。

B、不能靠划定的疆域界线,管理百姓。

C、不能靠山河的险要,巩固国防。

D、不能靠武力的强大,震慑天下。

DA1、文中加点的“池”的意思是________,

“君子”在文中的同义词是___________。

2、“委而去之”正确的译句是( )

A、委托人到那里去。

B、丢下城池逃走。

C、委派人离开那里。

D、放弃(这里)到那儿去。

3、下面几个句子朗读时语气停顿正确的是( )

A、环/而攻之/而不胜

B、城非/不高也

C、是天时/不如/地利也

D、故/君子/有不战,战/必胜矣

BD 4、文中所论述的决定战争胜负的最重要的因素是____ 从中可以反映孟子_______ 的政治思想。

5、全文论述的中心论点句是______________________。

作者围绕它展开论述,其意图是借论战来阐明______________________________。人和民贵君轻天时不如地利,地利不如人和 实行“仁政”的重要性)当堂训练二:

1、孟子名 , 时期 家学派的代表人物。他主张以 统一天下。

2、找出本文中的排比句。

3、解释句中加点的词语:

(1)兵革非不坚利也

(2)米粟非不多也。

(3)域民不以封疆之界。

(4)寡助之至,亲戚畔之。

轲战国儒“仁政”城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。兵革:泛指武器装备。兵,兵器;革,甲胄。 米粟:代指粮食域:限制。 以:凭畔:通“叛”,背叛。反馈练习(2001年佛山市中考题)阅读下面文字,完成题目。(整篇课文给出作为文段)

1、选出与“三里之城,七里之郭”中“之”字用法相同的一项( )

A寡助之至,亲戚畔之 B水陆草木之花

C肉食者谋之:(这)件事 D两狼之并驱如故

2、选出下列各句中加点词解释错误的一项( )

A兵革非不坚利也 兵:兵器 B寡助之至 至:极点

C域民不以封疆之界 域:区域 D亲戚畔之 畔:通“叛”,背叛

3、选出下列翻译正确的一项( )

A委而去之(萎靡不振地逃跑) B池非不深也(池塘不是不深)

C固国不以山溪之险(巩固国都,不能靠山河的险要)

D故君子有不战,战必胜矣(所以君子不战则已,战就一定胜利)BCD4、选出对文章分析内容分析错误的一项( )

A孟子认为“战必胜”的必要条件是“得道”。

B”君子”是指文中所说的“得道者”。

C文章主要论述了弱者可以战胜强者。

D”得道者多助”的“道”在文中指“施行仁政”

5、选出下面说法不正确的一项( )

A文章运用了大量的排比句式,显得很有气势。

B第二段设了一个守城的例子论证了“天时不如地利”。

C文章最后一段运用了对比的写法,突出了“得道”的作用。

D画线的句子(“域民不以……威天下……”这三句)从反面论证了“人和”的重要CB再见

学习本文层层论证的方法。

2、熟读成诵,在自主、合作、探究中

理解课文。

3、理解“人和”的含义。学习文言文要掌握什么内容,换言之,你知道中考文言文会考察哪几大方面的内容?一、解词:重点实词 典型虚词

二、翻译句子(重点句)

三、文章的理解分析(课文主旨、写作方法、语言特色等)

四、默写名句

记得有首歌曲是这样唱的:“数英雄论成败,古今谁能说明白,千秋功罪任评说,海雨天风独往来,一心要江山图治垂青史,也难说身后骂名滚滚来……有道是得民心者得天下,看江山由谁来主宰……”

“得民心者得天下”,这是自古常言.回顾中国几千年王朝更替史,旧王朝腐朽不堪而使民心背离,这时新王朝就顺应民意而夺取天下。今天我们就来学习课文《得道多助,失道寡助》更多资源xiti123.taobao.com 孟子语录:

老吾老,以及人之老;

幼吾幼,以及人之幼。 尽信书,则不如无书。 穷不失义,故士得己焉;

达不离道,故民不失望焉。 孟子故事

孟母三迁

孟母断机杼

写作背景战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈,为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力而不体恤百姓。面对这种现实,孟子提出了他的治国理想。 孟子:名轲,思想

家、教育家,是继孔子

以后儒家学派的代表人

物,与孔子合称“孔

孟”,有“亚圣”之称。 《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。孟子的政治主张主要是“兼爱”“非攻”,主张和平,反对战争。孟子是我国战国时期著名的思想家、政治家、教育家。他继承孔子的学说,在政治上主张实行“仁政”,提出人与人之间要相亲相爱,君王要“与民同乐”,他希望人们能安居乐业,生活有保障。孟子非常重视教育,他指出环境对人的思想意识影响极大,“富岁,子弟多赖(懒)”, 今天我们学习的《得道多助,失道寡助》这篇课文就论述了战争中民心背向的问题,指出民心所向,是战争胜负的主要因素,突出“人和”在战争胜负中的决定性作用,体现了孟子的“仁政”思想。听课文朗读,要求:1、注意朗读的节奏。

2、注意生字词的读音。

3、初步理解课文。下列加线字的读音你能读准吗?1、七里之郭

2、米粟非不多也

3、域民不以封疆之界

4、亲戚畔之guōsùyùpàn你能读准下列句子的节奏吗?1、环 而 攻 之 而 不 胜 。2、域 民 不 以 封 疆 之 界 。3、城 非 不 高 也 。4、故 君 子 有 不 战 ,战 必 胜 矣 。/////注音和节奏夫 郭 粟 寡 戚 畔

封疆 jiāng

fúguōsùgu?qīpàn1、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

2、得道者/多助,失道者/寡助。寡助/之至,亲戚/畔之;多助/之至,天下/ 顺之。

得道多助,失道寡助 天时不如地利,地利不如人和。 施行“仁政” 帮助、支持 天时:有利于作战的天气、时令。地利:有利于作战的地理形势。人和:指作战中的人心所向,内部团结。指违背道义 孟子用“天时”“地利”“人和”来概括有利于作战的各种客观条件和 主观条件。 三里之城,七里之郭,环而

攻之而不胜。夫环而攻之,必有

得天时者矣;然而不胜者,是天

时不如地利也。助词,的周围,方圆●●内城●外城●围●表顺接代词,它●●表转折fú●文言发语词一定 ●有利于作战的天气、时令。●●可是表转折有利于作战的地理形势。从进攻一方的失利说明“天时不如地利”。 ●表修饰精良武器装备● 城非不高也,池非不深也,

兵革非不坚利也,米粟非不多

也;委而去之,是地利不如人和

也。●城墙●不是●表判断●护城河●兵器盔甲粮食供给●充足 ●放弃●表承接●离开●这指作战中的人心所向,内部团结。从防御一方的失利说明“地利不如人和”。 ●代这座城池违背道义 故曰,域民不以封疆之界,

固国不以山溪之险,威天下不以

兵革之利。得道者多助,失道者

寡助。寡助之至,亲戚畔之;●所以(使)……居住 ●●凭借、依靠●疆界●的●使……稳固●险要●震慑●治国之道(指施行仁政)●的人●放弃●少●到●极点●内外亲戚通叛,背叛●代失道者多助之至,天下顺之。以天下之

所顺,攻亲戚之所畔;故君子有

不战,战必胜矣。

●支持●归附●用、拿●助词,不译●归附的力量●指众叛亲离者对统治者和有才德之人的通称 ●一定●表肯定语气进一步深入说明“得道”即“得人和”则“战必胜”。 天 时 不 如 地 利,

地 利 不 如 人 和。人和:人心所向,内部团结天时:有利作战的天气时令地利:有利作战的地理条件有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。有利于作战的天气时令,比不上有利于作战的地理形势; 三 里 之 城,七 里 之 郭,环 而 攻之 而 不 胜。夫 环 而 攻 之,必 有 得天 时 者 矣;然 而 不 胜 者,是 天 时不 如 地 利 也。一座方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,起来攻打却不能取胜。采用包围的方式攻城,一定是可是不能取胜,这是因四面包围得到有利作战的天气时令了;为有利作战的天气时令比不上有利作战的地理形势。城:内城郭:外城环:包围而:表转折夫:语首助词,无实义是:这者…也:判断句标志 城 非 不 高 也,池 非 不 深 也,兵 革 非 不 坚 利 也,米 粟 非 不 多 也;委 而 去 之,是 地 利 不 如 人 和 也。城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充但是守城一方还是弃城而逃,理形势再好,也比不上人心向背、内部团结啊。这是因为作战的地足,城:城墙池:护城河兵:兵器革:甲胄坚:坚固利:锋利米粟:泛指粮草委:放弃去:离开 故 曰, 域 民 不 以 封 疆 之 界, 固 国 不 以 山 溪 之 险, 威 天 下 不 以 兵 革 之 利。得 道 者 多 助, 失 道 者 寡 助。所以说,管理百姓不能只靠划定的疆域的界限,巩固国防不能靠山川的险阻,征服天下不能靠武力的能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。强大。故:因此以:凭借、依靠封:限制疆:疆域固:巩固国:国防威:威慑道:好的政治、仁政寡:少寡 助 之 至, 亲 戚 畔 之; 多 助 之 至, 天 下 顺 之。以 天 下 之 所 顺, 攻 亲 戚 之 所 畔, 故 君 子 有 不 战, 战 必 胜 矣。 帮助他的人少到了极点,兄弟骨肉也会背叛他;的人多到极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归去攻打那连亲戚都反对他的寡助之君,所以, 能行“仁政”的君主不战则已,战就一定胜利。帮助他顺他的条件,至:极点亲戚:内外亲人畔:同叛,背叛以:凭借之:无实义君子:行仁政的君主天时不如地利

地利不如人和攻方失利

小城郭环而攻之而不胜论点论证结论事实

论据守方失利

城高池深兵利粮足不守战争需

要人和域民……

固国……

威天下……道理论证治国需

要人和得道多助

失道寡助是什么为什么怎么样施行仁政

才能人和→顺→畔顺攻畔战必胜请同学们一起把课文朗读一遍,然后我们再来讨论问题:1、文章开头两句谈的是什么问题?提出什么看法? 这两句谈的是战争中的攻守问题,提出具备什么条件才最有利于攻守,那就是具备“人和”这个条件才最有利于攻守。这两句揭示本篇的中心论点。 2、中心论点提出后作者是怎样进行论证的? 接着就围绕中心论点,连用两个论据进一步论证。

第2段选取攻战的例子阐明“天时不如地利”,区区小城,四面受围而不能克,即使有得“天时”者也不能胜,旨在说明“地利”重于天时; 第3段同样选取攻战的例子,旨在说明即使在占有“地利”的情况下“城非不高”“池非不深”“兵革非不坚利”“米粟非不多”,但有人却弃城而逃,因为“地利”亦难比“人和”。这两个例子均非实际战例,而是泛指,即除特殊情况外,一般如此。因而使论战具有普遍的意义和一定的说服力。 3、孟子在文中提出“人和”是决定胜败的最重要的条件,其原因何在? 因为“人和”才能得到多方面的帮助,帮助越多,力量越大,战斗力越强,胜利自然在握,失去“人和”,众叛亲离,哪还有什么力量,哪还有什么战斗力,那么失败是必然的。 4、本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢? 要回答这个问题,我们先来回顾一下课文内容。

文章开头论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理。接着在前面论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现孟子的政治主张,使文章更具有普遍意义。 “得道”实际上也可理解为“得人心”,即“人和”。得人心者,人心归顺,所向披靡,失人心者,人心相悖,不攻自溃。“人和”,就是文中说的“多助”和“天下顺之”,即人民的支持和拥护,这反映了孟子“民贵君轻”的政治思想。 我想,这篇文章不是论战争,而是讲民心向背的,是借战争论述实行“王道”(即“仁政”)的重要性。由此逐层推进,短文先分别就天时与地利、地利与人和做比较,指出天时、地利、人和三因素在战争中所起的作用大小不同;最后由人和推演出“得道者多助,失道者寡助”的结论,完成本文的论证。

4、本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢? 本篇主要是谈政治,是借战争谈政治。孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政(“得道”),这样才能“多助”,众人才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。摆出观点论证观点得出结论天时不如地利,

地利不如人和天时不如地利地利不如人和得道多助,

失道寡助。战争事例治国道理类 推总总分5、本篇在论证方面的主要特点是什么? “得道多助,失道寡助”这篇文章主要论证战争胜负的条件取决于人心的向背,突出强调“道”的作用,即人和在战争中的作用。

孟子提出的“人和”,是他的“仁义”、“非攻”思想体系的一个组成部分,强调指出做任何事情必须要顺乎民心这一观点,合作探究你认为 “人和”在现代社会还有现实意义吗?

谁能从历史上或现实中举个借助“天时”取得作战胜利的例子?

草船借箭.诸葛亮借助大雾的天气迷惑曹军,使曹军把好多的箭射到他的草船上来。

赤壁之战。诸葛亮借助东风,让熊熊燃烧着的很多小船冲向曹军的战船,把曹军烧得溃不成军,伤亡过半。

题外话一九八O年前,深圳是怎么样的一个地方吗?

为什么会在短短的几年之中发展成一个超级的大城市呢? 一个小小的渔村

是改革开放给了深圳"天时"。更多资源xiti123.taobao.com 文章内容及特色 特色:《得道多助,失道寡助》一文 善用排比、对偶,加强语势。

内容:借论战来论“仁政”的重要性,体现了孟子“民贵君轻”的民本思想。

1、是天时不如地利也

2、池非不深也

3、兵革非不坚利也

4、委而去之

5、人和

6、域民

7、固国

8、威天下

9、寡助之至

10、亲戚畔之

11、亲戚畔之

代词,这(就是)护城河武器装备,兵:兵器 革:甲衣委:放弃 去:离开人心所向,上下团结界限,这里意思是限制巩固威慑到通“叛”,背叛他,指寡助之君之域民不以封疆之界

三里之城亲戚畔之

虎见之,庞然大物也寡助之至

辍耕之垄上何陋之有予独爱莲之出淤泥而不染

虽我之死结构助词:的代词:他,指代寡助之君动词:到、去宾语前置标志,无义放在主谓间,取消句子独立性,无义代词:它,指代驴子123456久之,目似瞑语气助词,无义一词多义亲戚: 古:族内的人和族外的人 今:和自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员 去 古:逃跑 今:到 ……去 池 古:护城河 今:池塘古今异义:词类活用 环:名词作状语 围

域:名词用作动词 限制

固:形容词的使动用法 使……巩固

威:形容词用作动词

震慑 征服 一词多义利

之

以地利不如人和:有利

兵革非不坚利也:锐利三里之城:的

环而攻之而不胜:代词

多助之至:到域民不以封疆之界:凭借

以天下之所顺:用返回古今异义郭 池 去

委 域 是

所以

亲戚古:外城

今:姓氏古:护城河

今:池塘古:离开

今:到……去古:放弃

今:委任古:界限、限制

今:地域古:这

今:判断动词古:用来、借此

今:连词,表因果关系古:亲戚朋友,包括父母兄弟

今:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员返回词类活用

域民不以封疆之界:

威天下不以兵革之利:形容词作动词用,威慑

固国不以山溪之险:形容词作动词用,使……巩固返回名词作动词用,限制

艺术特色:

1、层次清楚,结构完整,论证严密,并使用类比论证,善于说理。

2、运用排比、对偶、顶真等修辞手法,气势磅礴,具有极强的说服力、感召力。排比

如:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

对偶

如:得道者多助,失道者寡助。

顶真

如:天时不如地利,地利不如人和。

字词小结

1.古今异义。 郭 古义:外城 七里之郭 今义:姓氏

池 古义:护城河 池非不深也 今义:池塘

去 古义:离开 委而去之 今义:到……去

亲戚 古义:内亲外戚 亲戚畔之 今义:跟自己家庭有婚姻关系的家庭或它的成员。 委 古义:放弃 委而去之 今义:委任

域 古义:界限,限制 域民不以封疆之界 今义:地域

是 古义:这 是天时不如地利也 今义:判断动词 2.通假字。

畔通“叛”,背叛。亲戚畔之。

3.虚词。

之

代词 他 亲戚畔之 助词 的 三里之城 动词 到 寡助之至

而

表并列 并且 泉香而酒冽 表修饰 着、地 夫环而攻之 表转折 却、但是 攻之而不胜 三里之城,七里之郭

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

故君子有不战,战必胜矣。翻译:(一座)周围三里(那样小)的城,只有方圆七里的外城。翻译:使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定边疆的界限;巩固国防,不能靠山河的险要;威慑天下,不能靠武力的强大。翻译:能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多,不行“仁政”的君主,支持帮助他的人就少。翻译:所以君子不战则已,战就一定胜利。1、作者孟子,战国人,是孔子以后_______思想的代表人物。

2下列朗读节奏正确的一组是( )

A、域民/不以/封疆之界,固/国/不以/山溪之/险,威/天下不以/兵革之/利。

B、域民不/以封疆/之界,固国不/以山溪之险,威天下不以/兵革之利。

C、域民/不以/封疆之界,固国/不以/山溪之险,威天下/不以/兵革之利。

D、域/民不以/封疆/之界,固/国不以/山溪/之险,威/天下不以/兵革/之利。

儒家C3、对“得道者多助”理解正确的是( )

A、能搞好内部团结的君主,他帮助支持的人就多。

B、能讲明正确道理的君主,帮助支持他的人就多。

C、能懂得统治方法的君主,他帮助支持的人就多。

D、能施行“仁政”的君主,帮助支持他的人就多。

4、这段文字论述的中心意思是( )

A、民心所向,上下团结,则战无不胜。

B、不能靠划定的疆域界线,管理百姓。

C、不能靠山河的险要,巩固国防。

D、不能靠武力的强大,震慑天下。

DA1、文中加点的“池”的意思是________,

“君子”在文中的同义词是___________。

2、“委而去之”正确的译句是( )

A、委托人到那里去。

B、丢下城池逃走。

C、委派人离开那里。

D、放弃(这里)到那儿去。

3、下面几个句子朗读时语气停顿正确的是( )

A、环/而攻之/而不胜

B、城非/不高也

C、是天时/不如/地利也

D、故/君子/有不战,战/必胜矣

BD 4、文中所论述的决定战争胜负的最重要的因素是____ 从中可以反映孟子_______ 的政治思想。

5、全文论述的中心论点句是______________________。

作者围绕它展开论述,其意图是借论战来阐明______________________________。人和民贵君轻天时不如地利,地利不如人和 实行“仁政”的重要性)当堂训练二:

1、孟子名 , 时期 家学派的代表人物。他主张以 统一天下。

2、找出本文中的排比句。

3、解释句中加点的词语:

(1)兵革非不坚利也

(2)米粟非不多也。

(3)域民不以封疆之界。

(4)寡助之至,亲戚畔之。

轲战国儒“仁政”城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。

域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。兵革:泛指武器装备。兵,兵器;革,甲胄。 米粟:代指粮食域:限制。 以:凭畔:通“叛”,背叛。反馈练习(2001年佛山市中考题)阅读下面文字,完成题目。(整篇课文给出作为文段)

1、选出与“三里之城,七里之郭”中“之”字用法相同的一项( )

A寡助之至,亲戚畔之 B水陆草木之花

C肉食者谋之:(这)件事 D两狼之并驱如故

2、选出下列各句中加点词解释错误的一项( )

A兵革非不坚利也 兵:兵器 B寡助之至 至:极点

C域民不以封疆之界 域:区域 D亲戚畔之 畔:通“叛”,背叛

3、选出下列翻译正确的一项( )

A委而去之(萎靡不振地逃跑) B池非不深也(池塘不是不深)

C固国不以山溪之险(巩固国都,不能靠山河的险要)

D故君子有不战,战必胜矣(所以君子不战则已,战就一定胜利)BCD4、选出对文章分析内容分析错误的一项( )

A孟子认为“战必胜”的必要条件是“得道”。

B”君子”是指文中所说的“得道者”。

C文章主要论述了弱者可以战胜强者。

D”得道者多助”的“道”在文中指“施行仁政”

5、选出下面说法不正确的一项( )

A文章运用了大量的排比句式,显得很有气势。

B第二段设了一个守城的例子论证了“天时不如地利”。

C文章最后一段运用了对比的写法,突出了“得道”的作用。

D画线的句子(“域民不以……威天下……”这三句)从反面论证了“人和”的重要CB再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 诗两首

- 2 我用残损的手掌

- 3*祖国啊,我亲爱的祖国

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6*蒲柳人家

- 7 变色龙

- 8*热爱生命

- 第三单元

- 9 谈生命

- 10 那树

- 11*地下森林断想

- 12*人生

- 第四单元

- 13 威尼斯商人(节选)

- 14 变脸(节选)

- 15*枣儿

- 第五单元

- 16 公输

- 17 《孟子》两章

- 18 鱼我所欲也

- 19*《庄子故事》两则

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21 邹忌讽齐王纳谏

- 22*愚公移山

- 23《诗经》两首

- 课外古诗词

- 从军行

- 月下独酌

- 羌村三首(之三)

- 登楼

- 走马川行奉送封大夫出师西征

- 左迁至蓝关示侄孙湘

- 望月有感

- 雁门太守行

- 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 别云间

- 名著导读

- 《格列佛游记》

- 《简·爱》

- 个别地区使用课题

- 16*音乐之声(节选)