中考现代文阅读技巧--品析词语、句子的含义及表达作用

文档属性

| 名称 | 中考现代文阅读技巧--品析词语、句子的含义及表达作用 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 325.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-23 21:01:54 | ||

图片预览

文档简介

课件17张PPT。 中 考 现 代 文 阅 读 技 巧

--品析词语、句子的含义及表达作用知之者不如好知者,好知者不如乐知者目标:

1、掌握现代文阅读中词语、句 子的含义及表达作用的品析方法。

2、熟练掌握其解题技巧。

2011年襄阳市中考试题

20.本文说明语言在准确严密的同时不乏生动,试分析下面划线句子的表达效果。(2分)

将颠倒的“辈分”正过来,坐错的“位子”换过来,通过正本清源、各归其位“理顺地域称谓关系”,是襄樊市及襄阳区更名的实质所在。(《实至名归话“襄阳”》)

25.第④段句子中加点的词语能否去掉?为什么?(3分)

一个人不但要有才,更要有德,德才兼备者才是真正的人才。。(《决定成功的利器》)

2010年襄阳市中考试题(《雪中小卓玛》)

20.请从修辞手法运用的角度理解文章最后一句“车走远 了,雪中小卓玛的身影,像一簇猩红的篝火,在我的心底燃烧着”的含义。(3分)考点追踪:— 考题示例考点探究:一、记叙文中品味词语、句子的含义及作用

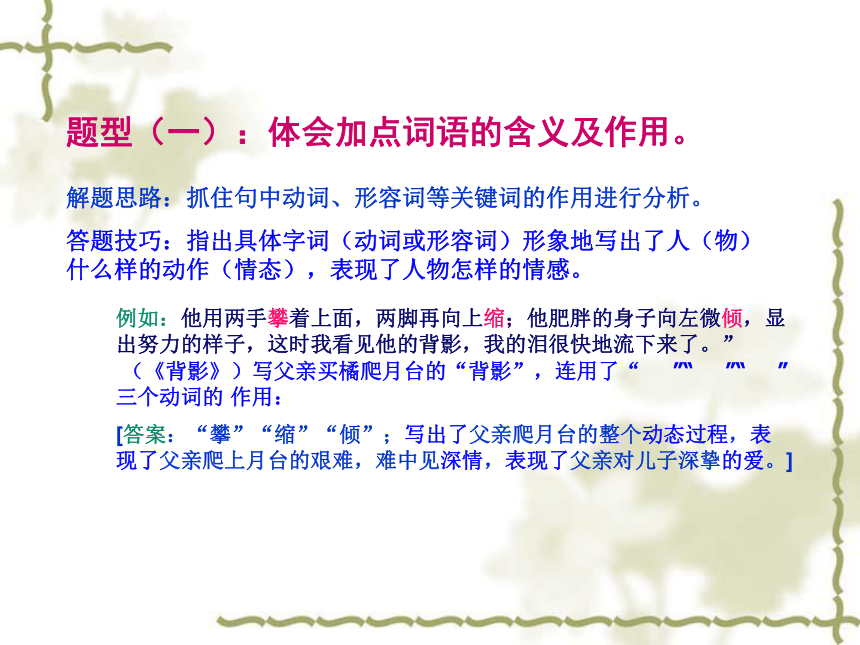

题型(一):体会加点词语的含义及作用。

(二):从修辞的角度分析划线句的表达作用。(三):划线句子在文中起什么作用?解题思路:抓住句中动词、形容词等关键词的作用进行分析。

答题技巧:指出具体字词(动词或形容词)形象地写出了人(物)什么样的动作(情态),表现了人物怎样的情感。例如:他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。” (《背影》)写父亲买橘爬月台的“背影”,连用了“?????”“?????”“?????”三个动词的?作用:

[答案:“攀”“缩”“倾”;写出了父亲爬月台的整个动态过程,表现了父亲爬上月台的艰难,难中见深情,表现了父亲对儿子深挚的爱。]

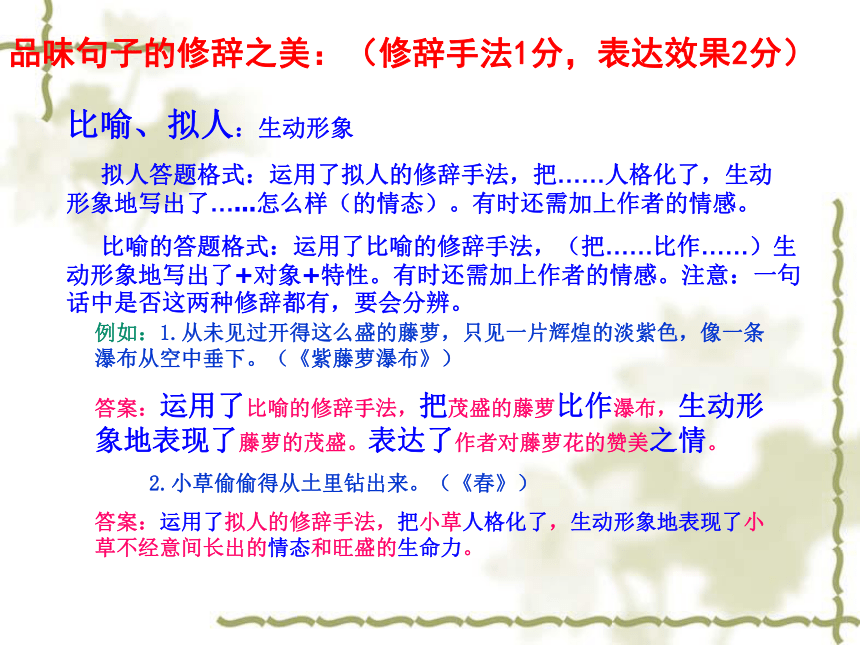

????????????????????????????????????????????????????????????????????? 题型(一):体会加点词语的含义及作用。比喻、拟人:生动形象

拟人答题格式:运用了拟人的修辞手法,把……人格化了,生动 形象地写出了…...怎么样(的情态)。有时还需加上作者的情感。

比喻的答题格式:运用了比喻的修辞手法,(把……比作……)生动形象地写出了+对象+特性。有时还需加上作者的情感。注意:一句话中是否这两种修辞都有,要会分辨。例如:1.从未见过开得这么盛的藤萝,只见一片辉煌的淡紫色,像一条瀑布从空中垂下。(《紫藤萝瀑布》)

答案:运用了比喻的修辞手法,把茂盛的藤萝比作瀑布,生动形象地表现了藤萝的茂盛。表达了作者对藤萝花的赞美之情。

2.小草偷偷得从土里钻出来。(《春》)

答案:运用了拟人的修辞手法,把小草人格化了,生动形象地表现了小草不经意间长出的情态和旺盛的生命力。品味句子的修辞之美:(修辞手法1分,表达效果2分)题型(三):划线句子在文中起什么作用?解题思路:可从以下三方面分析:

1、从内容上分析。

2、从结构上分析。

3、从主旨上分析。

题型(三):划线句子在文中起什么作用?

1、从内容上分析。首先要清楚所涉及的句子的具体内容是什么。在表述具体内容的时候,通常也点明手法。

例如:《故乡》中:我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

“厚障壁”比喻隔阂。意思是说随着岁月的流逝,“我”和闰土之间已经有了很深的、很可悲的隔阂。2、从结构上分析。句子在结构上的作用大致有:总领全文、铺垫、过渡、总结全文等。

例如《孔乙己》中:“掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,叫人活泼不得;只有孔乙己到店才可以笑几声,所以至今还记得。”

从结构上看,这句话就起到了过渡的作用。由对我的情况的介绍过渡到对孔乙己的介绍。3、从主旨上分析。有的句子能点明主旨,分析作用的时候不能忽略。

例如《社戏》中:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了.”

其实戏并不好看,豆也不是很好吃,之所以好,是因为那是童年美好的回忆。本句揭示了小说的主旨:对童年美好生活的回忆和留恋。实战演练一:1.体会下列句子中加点词句的妙处。

(1)老大一个耳刮子,抡圆了扇过去,那个年轻的纤夫就像风吹乍蓬,转了三转,拧了三圈儿,满脸开花,口鼻出血,一头栽倒在滚烫的白沙滩上,紧一口慢一口捯气,高一声低一声呻吟。(《蒲柳人家》)

(2)它们把嘴插在翅膀里,一副睡觉绝不让主人操心的样子。(《孤独之旅》)

(3)然而这群平时很温顺的小东西,今天却都疯了一样,只顾没头没脑地乱窜。(《孤独之旅》)

(4)孔乙己便排出九文大钱。

他从破衣袋里摸出四文大钱……(《孔乙己》)

2、从《春》、《背影》、《济南的冬天》、《从百草园到三味书屋》…….课文中选取自己喜欢的语句进行赏析。

3、分析文中富有哲理性的语句。

二、议论文中词语、句子的含义及作用 1、要从逻辑的角度,分析其用词的准确,严密:

议论文简洁严密的语言显示出严密的论证逻辑。议论文中道理的步步分析和层层论证,要通过语言表述出来,只有用简洁严密的语言才能体现论证逻辑。议论语言常常能一语中的,切中要害。

例如①:“事物的正确答案不止一个”这一标题中的“不止一个”,似乎可以换成“有很多”、“有几个”等词语,但是只要你真正把握了“不止一个”准确的含义,你就会感到无论怎么更换都会改变原来的意思。

例如②:从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。(《中国人失掉自信了吗?》)

答案:“总”表时间之长,频率之高;“只”表明干本不作别的考虑;“一味”表明专注于此,表明陷于泥淖之深。三个“是事实”连用,看似笨拙,实则是别具用心的妙笔。行文的洗练则表现在,读者反复阅读也找不出哪个词句可有可无,甚至是意义不大,而且越读越能读出味来。

2、要从修辞的角度分析其用词的鲜明、生动和感彩。

答题思路:运用……(修辞)说理,说明……(道理),这样写……(表达效果)。

例如:读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生 才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接(《谈读书》)

答案:“自然花草”比喻人天生的才干,“修剪移接”比喻读书学习。“自然花草”可以“修剪移接”比喻“读书学习”可以“补天然之不足”。这句话运用比喻说理,说明读书对人的天赋的作用,这样写生动形象,通俗易懂。

实战演练二:简析下列句子的作用。

1、读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩(《谈读书》)

2、若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的 (《事物的正确答案不止一个》)三:说明文中词语、句子的表达效果题型1、加点字词有何作用?

思路:抓住说明文语文准确这一特点答题。

技巧:准确/生动形象/ 地说明了事物的……特征/事理。

题型2、能否替换为另一个词语?并说明理由。

技巧:(1)不可以。( 1分 )

(2)原词的意思或内容。

(3)所换词语的意思或内容。

(4)换了后意思有何改变,与原意不符。

题型3:限制性词语能否删去?

技巧:(1)表态(删还是不删)。(1分)

(2)定性。如:“比较”“几乎”“相当”等词表程度 ;“大约”“可能”“左右”等表估计,“多”“有余”等表数量。

(3)若删去,原来……的意思就变成了……的意思了,不符合实际,太绝对了。

(4)xx词体现了语言的准确性、周密性、科学性。

题型4:某句段用了什么修辞手法及有何作用?

技巧:这句用了……修辞手法,说明了……(内容)使文章显得生动形象(或通俗易懂)。实战演练三: 1、旅鼠一年能生七八胎,每胎可生12个幼崽。更加有趣的是,只需20多天,幼崽即可成熟。一句中加点字词有何作用?(《旅鼠之谜》)

2、(赵州桥)全桥只有一个大拱,长达37.4米,在当时可算是世界上最长的石拱。句中“当时可算”去掉,表达效果有什么变化?(《中国石拱桥》)

3、苏州园林与北京的园林不同,极少使用彩绘。品味句中“极少”的作用。(《苏中园林》)

4、下面加点的词可否换成( )内的词?为什么?

(1)如果各种条件适合,它会在那里生根、发芽、成长(生长)。 (《生物入侵者》)

(2)当时,这些混杂在仓库货物中的“偷渡者”(斑贝)并没有引起当地 人的注意,它们被随便丢弃在五大湖附近的水域中。(《生物入侵者》)

5、美术工作者大都喜欢桥,我每到一地总要寻桥。桥,多么美!“小桥流水人家”。本文说明语言在准确严密的同时不乏生动,试分析划线句子的表达效果。( 《桥之美》)课堂小结:

品析词语、句子的含义及表达作用的原则:

1 、审清问点,按点作答、

2、词不离句,句不离篇

3、掌握表述的一般形式

4、表达准确、规范、完整、简明

作业自己完成相关阅读题。 祝愿同学们复习愉快

中考取得好成绩

--品析词语、句子的含义及表达作用知之者不如好知者,好知者不如乐知者目标:

1、掌握现代文阅读中词语、句 子的含义及表达作用的品析方法。

2、熟练掌握其解题技巧。

2011年襄阳市中考试题

20.本文说明语言在准确严密的同时不乏生动,试分析下面划线句子的表达效果。(2分)

将颠倒的“辈分”正过来,坐错的“位子”换过来,通过正本清源、各归其位“理顺地域称谓关系”,是襄樊市及襄阳区更名的实质所在。(《实至名归话“襄阳”》)

25.第④段句子中加点的词语能否去掉?为什么?(3分)

一个人不但要有才,更要有德,德才兼备者才是真正的人才。。(《决定成功的利器》)

2010年襄阳市中考试题(《雪中小卓玛》)

20.请从修辞手法运用的角度理解文章最后一句“车走远 了,雪中小卓玛的身影,像一簇猩红的篝火,在我的心底燃烧着”的含义。(3分)考点追踪:— 考题示例考点探究:一、记叙文中品味词语、句子的含义及作用

题型(一):体会加点词语的含义及作用。

(二):从修辞的角度分析划线句的表达作用。(三):划线句子在文中起什么作用?解题思路:抓住句中动词、形容词等关键词的作用进行分析。

答题技巧:指出具体字词(动词或形容词)形象地写出了人(物)什么样的动作(情态),表现了人物怎样的情感。例如:他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。” (《背影》)写父亲买橘爬月台的“背影”,连用了“?????”“?????”“?????”三个动词的?作用:

[答案:“攀”“缩”“倾”;写出了父亲爬月台的整个动态过程,表现了父亲爬上月台的艰难,难中见深情,表现了父亲对儿子深挚的爱。]

????????????????????????????????????????????????????????????????????? 题型(一):体会加点词语的含义及作用。比喻、拟人:生动形象

拟人答题格式:运用了拟人的修辞手法,把……人格化了,生动 形象地写出了…...怎么样(的情态)。有时还需加上作者的情感。

比喻的答题格式:运用了比喻的修辞手法,(把……比作……)生动形象地写出了+对象+特性。有时还需加上作者的情感。注意:一句话中是否这两种修辞都有,要会分辨。例如:1.从未见过开得这么盛的藤萝,只见一片辉煌的淡紫色,像一条瀑布从空中垂下。(《紫藤萝瀑布》)

答案:运用了比喻的修辞手法,把茂盛的藤萝比作瀑布,生动形象地表现了藤萝的茂盛。表达了作者对藤萝花的赞美之情。

2.小草偷偷得从土里钻出来。(《春》)

答案:运用了拟人的修辞手法,把小草人格化了,生动形象地表现了小草不经意间长出的情态和旺盛的生命力。品味句子的修辞之美:(修辞手法1分,表达效果2分)题型(三):划线句子在文中起什么作用?解题思路:可从以下三方面分析:

1、从内容上分析。

2、从结构上分析。

3、从主旨上分析。

题型(三):划线句子在文中起什么作用?

1、从内容上分析。首先要清楚所涉及的句子的具体内容是什么。在表述具体内容的时候,通常也点明手法。

例如:《故乡》中:我就知道,我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。

“厚障壁”比喻隔阂。意思是说随着岁月的流逝,“我”和闰土之间已经有了很深的、很可悲的隔阂。2、从结构上分析。句子在结构上的作用大致有:总领全文、铺垫、过渡、总结全文等。

例如《孔乙己》中:“掌柜是一副凶脸孔,主顾也没有好声气,叫人活泼不得;只有孔乙己到店才可以笑几声,所以至今还记得。”

从结构上看,这句话就起到了过渡的作用。由对我的情况的介绍过渡到对孔乙己的介绍。3、从主旨上分析。有的句子能点明主旨,分析作用的时候不能忽略。

例如《社戏》中:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了.”

其实戏并不好看,豆也不是很好吃,之所以好,是因为那是童年美好的回忆。本句揭示了小说的主旨:对童年美好生活的回忆和留恋。实战演练一:1.体会下列句子中加点词句的妙处。

(1)老大一个耳刮子,抡圆了扇过去,那个年轻的纤夫就像风吹乍蓬,转了三转,拧了三圈儿,满脸开花,口鼻出血,一头栽倒在滚烫的白沙滩上,紧一口慢一口捯气,高一声低一声呻吟。(《蒲柳人家》)

(2)它们把嘴插在翅膀里,一副睡觉绝不让主人操心的样子。(《孤独之旅》)

(3)然而这群平时很温顺的小东西,今天却都疯了一样,只顾没头没脑地乱窜。(《孤独之旅》)

(4)孔乙己便排出九文大钱。

他从破衣袋里摸出四文大钱……(《孔乙己》)

2、从《春》、《背影》、《济南的冬天》、《从百草园到三味书屋》…….课文中选取自己喜欢的语句进行赏析。

3、分析文中富有哲理性的语句。

二、议论文中词语、句子的含义及作用 1、要从逻辑的角度,分析其用词的准确,严密:

议论文简洁严密的语言显示出严密的论证逻辑。议论文中道理的步步分析和层层论证,要通过语言表述出来,只有用简洁严密的语言才能体现论证逻辑。议论语言常常能一语中的,切中要害。

例如①:“事物的正确答案不止一个”这一标题中的“不止一个”,似乎可以换成“有很多”、“有几个”等词语,但是只要你真正把握了“不止一个”准确的含义,你就会感到无论怎么更换都会改变原来的意思。

例如②:从公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,是事实;不久就不再自夸了,只希望着国联,也是事实;现在是既不夸自己,也不信国联,改为一味求神拜佛,怀古伤今了——却也是事实。(《中国人失掉自信了吗?》)

答案:“总”表时间之长,频率之高;“只”表明干本不作别的考虑;“一味”表明专注于此,表明陷于泥淖之深。三个“是事实”连用,看似笨拙,实则是别具用心的妙笔。行文的洗练则表现在,读者反复阅读也找不出哪个词句可有可无,甚至是意义不大,而且越读越能读出味来。

2、要从修辞的角度分析其用词的鲜明、生动和感彩。

答题思路:运用……(修辞)说理,说明……(道理),这样写……(表达效果)。

例如:读书补天然之不足,经验又补读书之不足,盖天生 才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接(《谈读书》)

答案:“自然花草”比喻人天生的才干,“修剪移接”比喻读书学习。“自然花草”可以“修剪移接”比喻“读书学习”可以“补天然之不足”。这句话运用比喻说理,说明读书对人的天赋的作用,这样写生动形象,通俗易懂。

实战演练二:简析下列句子的作用。

1、读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩(《谈读书》)

2、若是某种数学问题的话,说正确答案只有一个是对的 (《事物的正确答案不止一个》)三:说明文中词语、句子的表达效果题型1、加点字词有何作用?

思路:抓住说明文语文准确这一特点答题。

技巧:准确/生动形象/ 地说明了事物的……特征/事理。

题型2、能否替换为另一个词语?并说明理由。

技巧:(1)不可以。( 1分 )

(2)原词的意思或内容。

(3)所换词语的意思或内容。

(4)换了后意思有何改变,与原意不符。

题型3:限制性词语能否删去?

技巧:(1)表态(删还是不删)。(1分)

(2)定性。如:“比较”“几乎”“相当”等词表程度 ;“大约”“可能”“左右”等表估计,“多”“有余”等表数量。

(3)若删去,原来……的意思就变成了……的意思了,不符合实际,太绝对了。

(4)xx词体现了语言的准确性、周密性、科学性。

题型4:某句段用了什么修辞手法及有何作用?

技巧:这句用了……修辞手法,说明了……(内容)使文章显得生动形象(或通俗易懂)。实战演练三: 1、旅鼠一年能生七八胎,每胎可生12个幼崽。更加有趣的是,只需20多天,幼崽即可成熟。一句中加点字词有何作用?(《旅鼠之谜》)

2、(赵州桥)全桥只有一个大拱,长达37.4米,在当时可算是世界上最长的石拱。句中“当时可算”去掉,表达效果有什么变化?(《中国石拱桥》)

3、苏州园林与北京的园林不同,极少使用彩绘。品味句中“极少”的作用。(《苏中园林》)

4、下面加点的词可否换成( )内的词?为什么?

(1)如果各种条件适合,它会在那里生根、发芽、成长(生长)。 (《生物入侵者》)

(2)当时,这些混杂在仓库货物中的“偷渡者”(斑贝)并没有引起当地 人的注意,它们被随便丢弃在五大湖附近的水域中。(《生物入侵者》)

5、美术工作者大都喜欢桥,我每到一地总要寻桥。桥,多么美!“小桥流水人家”。本文说明语言在准确严密的同时不乏生动,试分析划线句子的表达效果。( 《桥之美》)课堂小结:

品析词语、句子的含义及表达作用的原则:

1 、审清问点,按点作答、

2、词不离句,句不离篇

3、掌握表述的一般形式

4、表达准确、规范、完整、简明

作业自己完成相关阅读题。 祝愿同学们复习愉快

中考取得好成绩