4.1从托勒密到开普勒同步练习(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 4.1从托勒密到开普勒同步练习(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 192.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-09 13:18:44 | ||

图片预览

文档简介

4.1从托勒密到开普勒同步练习2021—2022学年高中物理沪教版(2019)必修第二册

一、选择题(共15题)

1.关于太阳系中各行星的轨道,以下说法不正确的是( )

A.所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆

B.所有的行星绕太阳运动的轨道都是圆

C.不同的行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴是不同的

D.不同的行星绕太阳运动的轨道各不相同

2.下列说法中正确的选项是()

A.波兰天文学家哥白尼在其所著的《天球运行论》中提出了“地心说”;

B.经典力学适用于微观、高速、强引力场等物体的运动;

C.牛顿通过扭秤实验精确测定了万有引力常量G;

D.德国天文学家开普勒在第谷长期对天体进行系统观测研究的基础上,发现了三大行星运动定律.

3.关于开普勒第三定律,下列说法正确的是( )

A.此公式只适用于轨道是圆的运动

B.式中的k值只与中心天体的质量有关

C.式中的k值与绕中心天体旋转的天体有关

D.月球绕地球运动的k值与地球绕太阳运动的k值相同

4.下列关于物理量、物理量的单位和物理学史的说法,其中正确的是( )

A.力的单位牛顿,是国际单位制的基本单位

B.角速度是描述转动快慢的物理量,是标量

C.牛顿发现牛顿运动三大定律,标志着物理学的真正开端

D.开普勒通过分析第谷等人得观察资料,总结出行星运动三大定律

5.理论和实践证明,开普勒定律不仅适用于太阳系中的天体运动,而且对一切天体(包括卫星绕行星的运动)都适用。对于开普勒第三定律的公式,下列说法正确的是( )

A.公式只适用于轨道是椭圆的运动

B.公式中的T为天体的自转周期

C.公式中的k值,只与中心天体有关,与绕中心天体公转的行星(或卫星)无关

D.若已知月球与地球之间的距离,根据开普勒第三定律公式可求出地球与太阳之间的距离

6.在探究太阳与行星间的引力的思考中,属于牛顿的猜想的是( )

A.使行星沿圆轨道运动,需要一个指向圆心的力,这个力就是太阳对行星的吸引力

B.行星运动的半径越大,其做圆周运动的运动周期越大

C.行星运动的轨道是一个椭圆

D.任何两个物体之间都不存在太阳和行星之间存在的这种类型的引力

7.两颗行星的质量分别为m1和m2,绕太阳运行的轨道半轴分别为r1和r2,则它们的公转周期之比为( )

A. B. C. D.无法确定

8.下列物理事件中说法错误的是( )

A.人们根据日常的观察和经验提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说.

B.17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律.

C.牛顿于1687年正式发表万有引力定律并且比较准确地测出了引力常量.

D.1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维耶应用万有引力定律,计算并观测到海王星.

9.两颗人造卫星绕地球匀速圆周运动,周期之比是,则轨道半径之比是( )

A.轨道半径之比是 B.轨道半径之比是

C.轨道半径之比是 D.轨道半径之比是

10.从地球上发射的两颗人造地球卫星A和B,绕地球做匀速圆周运动的半径之比为RA:RB=4:1,它们运动周期之比TA:TB为( )

A.2:1 B.4:1 C.8:1 D.16:1

11.从天文望远镜中观察到银河系中有两颗行星绕某恒星运行,两行星的轨道均为椭圆,观察测量到它们的运转周期之比为8:1,则它们椭圆轨道的半长轴之比为( )

A.2:1 B.4:1 C.8:1 D.1:4

12.2021年2月24日6时29分,图(a)所示的我国首次火星探测任务天问一号探测器成功实施第三次近火制动,进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。若探测器的停泊轨道可看作是图(b)所示的椭圆轨道,其中的点为近火点,点为远火点,则可知( )

A.探测器在点的速度小于在点的速度

B.探测器在点的加速度小于在点的加速度

C.探测器从点运动到点的过程中,机械能逐渐减小

D.探测器从点运动到点的过程中,机械能保持不变

13.天文单位是天文学中计量天体之间距离的一种单位,其数值取地球和太阳之间的平均距离。已知哈雷彗星近日距离大约为0.6个天文单位,其周期为76年,只考虑太阳对其引力,而忽略其它星体对其影响,则其远日距离约为( )()

A.4.2个天文单位

B.18个天文单位

C.35个天文单位

D.42个天文单位

14.开普勒分别于1609年和1619年发表了他发现的行星运动规律,后人称之为开普勒行星运动定律.关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是

A.所有行星绕太阳运动的轨道都是圆,太阳处在圆心上

B.对任何一颗行星来说,离太阳越近,运行速率就越大

C.行星公转周期与行星的质量有关

D.所有行星的轨道的半长轴与公转周期成正比

15.2021年10月16日0时23分,搭载神舟十三号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭,在酒泉卫星发射中心按照预定时间精准点火发射,约582s后,神舟十三号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空。预定轨道近地点距地面的高度为200km,远地点距地面的高度为400km。已知地球同步卫星轨道距地面的高度约为3.6×104km,地球半径约为6000km,则神舟十三号载人飞船的运行周期约为( )

A.84min B.115min C.180min D.206min

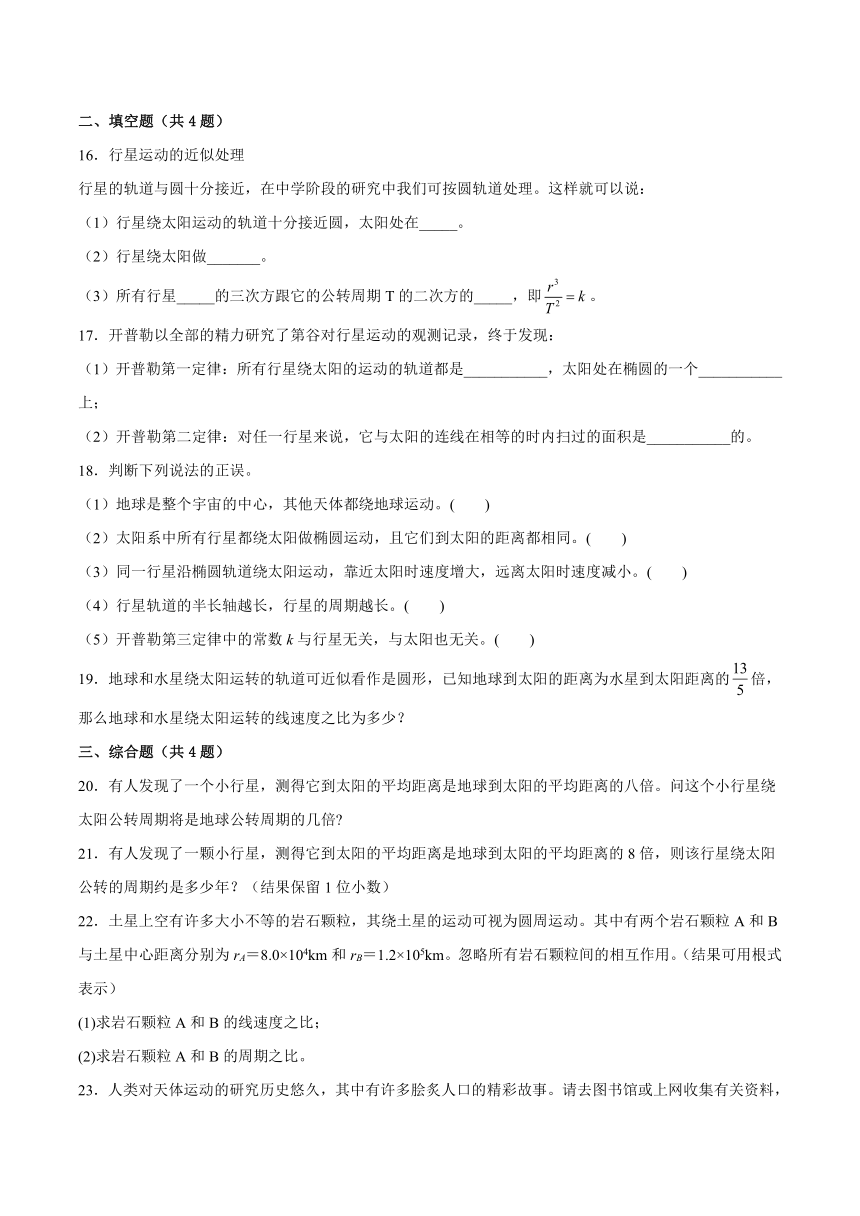

二、填空题(共4题)

16.行星运动的近似处理

行星的轨道与圆十分接近,在中学阶段的研究中我们可按圆轨道处理。这样就可以说:

(1)行星绕太阳运动的轨道十分接近圆,太阳处在_____。

(2)行星绕太阳做_______。

(3)所有行星_____的三次方跟它的公转周期T的二次方的_____,即。

17.开普勒以全部的精力研究了第谷对行星运动的观测记录,终于发现:

(1)开普勒第一定律:所有行星绕太阳的运动的轨道都是___________,太阳处在椭圆的一个___________上;

(2)开普勒第二定律:对任一行星来说,它与太阳的连线在相等的时内扫过的面积是___________的。

18.判断下列说法的正误。

(1)地球是整个宇宙的中心,其他天体都绕地球运动。( )

(2)太阳系中所有行星都绕太阳做椭圆运动,且它们到太阳的距离都相同。( )

(3)同一行星沿椭圆轨道绕太阳运动,靠近太阳时速度增大,远离太阳时速度减小。( )

(4)行星轨道的半长轴越长,行星的周期越长。( )

(5)开普勒第三定律中的常数k与行星无关,与太阳也无关。( )

19.地球和水星绕太阳运转的轨道可近似看作是圆形,已知地球到太阳的距离为水星到太阳距离的倍,那么地球和水星绕太阳运转的线速度之比为多少?

三、综合题(共4题)

20.有人发现了一个小行星,测得它到太阳的平均距离是地球到太阳的平均距离的八倍。问这个小行星绕太阳公转周期将是地球公转周期的几倍

21.有人发现了一颗小行星,测得它到太阳的平均距离是地球到太阳的平均距离的8倍,则该行星绕太阳公转的周期约是多少年?(结果保留1位小数)

22.土星上空有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为圆周运动。其中有两个岩石颗粒A和B与土星中心距离分别为rA=8.0×104km和rB=1.2×105km。忽略所有岩石颗粒间的相互作用。(结果可用根式表示)

(1)求岩石颗粒A和B的线速度之比;

(2)求岩石颗粒A和B的周期之比。

23.人类对天体运动的研究历史悠久,其中有许多脍炙人口的精彩故事。请去图书馆或上网收集有关资料,与同学们交流。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.D

3.B

4.D

5.C

6.A

7.C

8.C

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.B

15.A

16. 圆心 匀速圆周 轨道半径r 比值都相等

17. 椭圆 焦点 相等

18. 错 错 对 对 错

19.

20.22.6

21.22.6年

22.(1);(2)

23.

在古代,人们只能用肉眼观测天体。2世纪时,古希腊天文学家托勒密提出的地心说统治了西方对宇宙的认识长达1000多年。直到16世纪,波兰天文学家哥白尼才提出了新的宇宙体系的理论——日心说。到了1610年,意大利天文学家伽利略独立制造折射望远镜,首次以望远镜看到了太阳黑子、月球表面和一些行星的表面和盈亏。在同时代,牛顿创立牛顿力学使天文学出现了一个新的分支学科天体力学。天体力学诞生使天文学从单纯描述天体的几何关系和运动状况进入到研究天体之间的相互作用和造成天体运动的原因的新阶段,在天文学的发展历史上,是一次巨大的飞跃。19世纪中叶天体摄影和分光技术的发明,使天文学家可以进一步深入地研究天体的物理性质、化学组成、运动状态和演化规律,从而更加深入到问题本质,从而也产生了一门新的分支学科天体物理学。这又是天文学的一次重大飞跃。 1950年代,射电望远镜开始应用。到了1960年代,取得了称为“天文学四大发现”的成就:微波背景辐射、脉冲星、类星体和星际有机分子。而与此同时,人类也突破了地球束缚,可到天空中观测天体。除可见光外,天体的紫外线、红外线、无线电波、X射线、射线等都能观测到了。这些使得空间天文学得到巨大发展,也对现代天文学成就产生很大影响。

答案第1页,共2页

一、选择题(共15题)

1.关于太阳系中各行星的轨道,以下说法不正确的是( )

A.所有的行星绕太阳运动的轨道都是椭圆

B.所有的行星绕太阳运动的轨道都是圆

C.不同的行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴是不同的

D.不同的行星绕太阳运动的轨道各不相同

2.下列说法中正确的选项是()

A.波兰天文学家哥白尼在其所著的《天球运行论》中提出了“地心说”;

B.经典力学适用于微观、高速、强引力场等物体的运动;

C.牛顿通过扭秤实验精确测定了万有引力常量G;

D.德国天文学家开普勒在第谷长期对天体进行系统观测研究的基础上,发现了三大行星运动定律.

3.关于开普勒第三定律,下列说法正确的是( )

A.此公式只适用于轨道是圆的运动

B.式中的k值只与中心天体的质量有关

C.式中的k值与绕中心天体旋转的天体有关

D.月球绕地球运动的k值与地球绕太阳运动的k值相同

4.下列关于物理量、物理量的单位和物理学史的说法,其中正确的是( )

A.力的单位牛顿,是国际单位制的基本单位

B.角速度是描述转动快慢的物理量,是标量

C.牛顿发现牛顿运动三大定律,标志着物理学的真正开端

D.开普勒通过分析第谷等人得观察资料,总结出行星运动三大定律

5.理论和实践证明,开普勒定律不仅适用于太阳系中的天体运动,而且对一切天体(包括卫星绕行星的运动)都适用。对于开普勒第三定律的公式,下列说法正确的是( )

A.公式只适用于轨道是椭圆的运动

B.公式中的T为天体的自转周期

C.公式中的k值,只与中心天体有关,与绕中心天体公转的行星(或卫星)无关

D.若已知月球与地球之间的距离,根据开普勒第三定律公式可求出地球与太阳之间的距离

6.在探究太阳与行星间的引力的思考中,属于牛顿的猜想的是( )

A.使行星沿圆轨道运动,需要一个指向圆心的力,这个力就是太阳对行星的吸引力

B.行星运动的半径越大,其做圆周运动的运动周期越大

C.行星运动的轨道是一个椭圆

D.任何两个物体之间都不存在太阳和行星之间存在的这种类型的引力

7.两颗行星的质量分别为m1和m2,绕太阳运行的轨道半轴分别为r1和r2,则它们的公转周期之比为( )

A. B. C. D.无法确定

8.下列物理事件中说法错误的是( )

A.人们根据日常的观察和经验提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说.

B.17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律.

C.牛顿于1687年正式发表万有引力定律并且比较准确地测出了引力常量.

D.1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维耶应用万有引力定律,计算并观测到海王星.

9.两颗人造卫星绕地球匀速圆周运动,周期之比是,则轨道半径之比是( )

A.轨道半径之比是 B.轨道半径之比是

C.轨道半径之比是 D.轨道半径之比是

10.从地球上发射的两颗人造地球卫星A和B,绕地球做匀速圆周运动的半径之比为RA:RB=4:1,它们运动周期之比TA:TB为( )

A.2:1 B.4:1 C.8:1 D.16:1

11.从天文望远镜中观察到银河系中有两颗行星绕某恒星运行,两行星的轨道均为椭圆,观察测量到它们的运转周期之比为8:1,则它们椭圆轨道的半长轴之比为( )

A.2:1 B.4:1 C.8:1 D.1:4

12.2021年2月24日6时29分,图(a)所示的我国首次火星探测任务天问一号探测器成功实施第三次近火制动,进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。若探测器的停泊轨道可看作是图(b)所示的椭圆轨道,其中的点为近火点,点为远火点,则可知( )

A.探测器在点的速度小于在点的速度

B.探测器在点的加速度小于在点的加速度

C.探测器从点运动到点的过程中,机械能逐渐减小

D.探测器从点运动到点的过程中,机械能保持不变

13.天文单位是天文学中计量天体之间距离的一种单位,其数值取地球和太阳之间的平均距离。已知哈雷彗星近日距离大约为0.6个天文单位,其周期为76年,只考虑太阳对其引力,而忽略其它星体对其影响,则其远日距离约为( )()

A.4.2个天文单位

B.18个天文单位

C.35个天文单位

D.42个天文单位

14.开普勒分别于1609年和1619年发表了他发现的行星运动规律,后人称之为开普勒行星运动定律.关于开普勒行星运动定律,下列说法正确的是

A.所有行星绕太阳运动的轨道都是圆,太阳处在圆心上

B.对任何一颗行星来说,离太阳越近,运行速率就越大

C.行星公转周期与行星的质量有关

D.所有行星的轨道的半长轴与公转周期成正比

15.2021年10月16日0时23分,搭载神舟十三号载人飞船的长征二号F遥十三运载火箭,在酒泉卫星发射中心按照预定时间精准点火发射,约582s后,神舟十三号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道,顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空。预定轨道近地点距地面的高度为200km,远地点距地面的高度为400km。已知地球同步卫星轨道距地面的高度约为3.6×104km,地球半径约为6000km,则神舟十三号载人飞船的运行周期约为( )

A.84min B.115min C.180min D.206min

二、填空题(共4题)

16.行星运动的近似处理

行星的轨道与圆十分接近,在中学阶段的研究中我们可按圆轨道处理。这样就可以说:

(1)行星绕太阳运动的轨道十分接近圆,太阳处在_____。

(2)行星绕太阳做_______。

(3)所有行星_____的三次方跟它的公转周期T的二次方的_____,即。

17.开普勒以全部的精力研究了第谷对行星运动的观测记录,终于发现:

(1)开普勒第一定律:所有行星绕太阳的运动的轨道都是___________,太阳处在椭圆的一个___________上;

(2)开普勒第二定律:对任一行星来说,它与太阳的连线在相等的时内扫过的面积是___________的。

18.判断下列说法的正误。

(1)地球是整个宇宙的中心,其他天体都绕地球运动。( )

(2)太阳系中所有行星都绕太阳做椭圆运动,且它们到太阳的距离都相同。( )

(3)同一行星沿椭圆轨道绕太阳运动,靠近太阳时速度增大,远离太阳时速度减小。( )

(4)行星轨道的半长轴越长,行星的周期越长。( )

(5)开普勒第三定律中的常数k与行星无关,与太阳也无关。( )

19.地球和水星绕太阳运转的轨道可近似看作是圆形,已知地球到太阳的距离为水星到太阳距离的倍,那么地球和水星绕太阳运转的线速度之比为多少?

三、综合题(共4题)

20.有人发现了一个小行星,测得它到太阳的平均距离是地球到太阳的平均距离的八倍。问这个小行星绕太阳公转周期将是地球公转周期的几倍

21.有人发现了一颗小行星,测得它到太阳的平均距离是地球到太阳的平均距离的8倍,则该行星绕太阳公转的周期约是多少年?(结果保留1位小数)

22.土星上空有许多大小不等的岩石颗粒,其绕土星的运动可视为圆周运动。其中有两个岩石颗粒A和B与土星中心距离分别为rA=8.0×104km和rB=1.2×105km。忽略所有岩石颗粒间的相互作用。(结果可用根式表示)

(1)求岩石颗粒A和B的线速度之比;

(2)求岩石颗粒A和B的周期之比。

23.人类对天体运动的研究历史悠久,其中有许多脍炙人口的精彩故事。请去图书馆或上网收集有关资料,与同学们交流。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.D

3.B

4.D

5.C

6.A

7.C

8.C

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.B

15.A

16. 圆心 匀速圆周 轨道半径r 比值都相等

17. 椭圆 焦点 相等

18. 错 错 对 对 错

19.

20.22.6

21.22.6年

22.(1);(2)

23.

在古代,人们只能用肉眼观测天体。2世纪时,古希腊天文学家托勒密提出的地心说统治了西方对宇宙的认识长达1000多年。直到16世纪,波兰天文学家哥白尼才提出了新的宇宙体系的理论——日心说。到了1610年,意大利天文学家伽利略独立制造折射望远镜,首次以望远镜看到了太阳黑子、月球表面和一些行星的表面和盈亏。在同时代,牛顿创立牛顿力学使天文学出现了一个新的分支学科天体力学。天体力学诞生使天文学从单纯描述天体的几何关系和运动状况进入到研究天体之间的相互作用和造成天体运动的原因的新阶段,在天文学的发展历史上,是一次巨大的飞跃。19世纪中叶天体摄影和分光技术的发明,使天文学家可以进一步深入地研究天体的物理性质、化学组成、运动状态和演化规律,从而更加深入到问题本质,从而也产生了一门新的分支学科天体物理学。这又是天文学的一次重大飞跃。 1950年代,射电望远镜开始应用。到了1960年代,取得了称为“天文学四大发现”的成就:微波背景辐射、脉冲星、类星体和星际有机分子。而与此同时,人类也突破了地球束缚,可到天空中观测天体。除可见光外,天体的紫外线、红外线、无线电波、X射线、射线等都能观测到了。这些使得空间天文学得到巨大发展,也对现代天文学成就产生很大影响。

答案第1页,共2页

同课章节目录