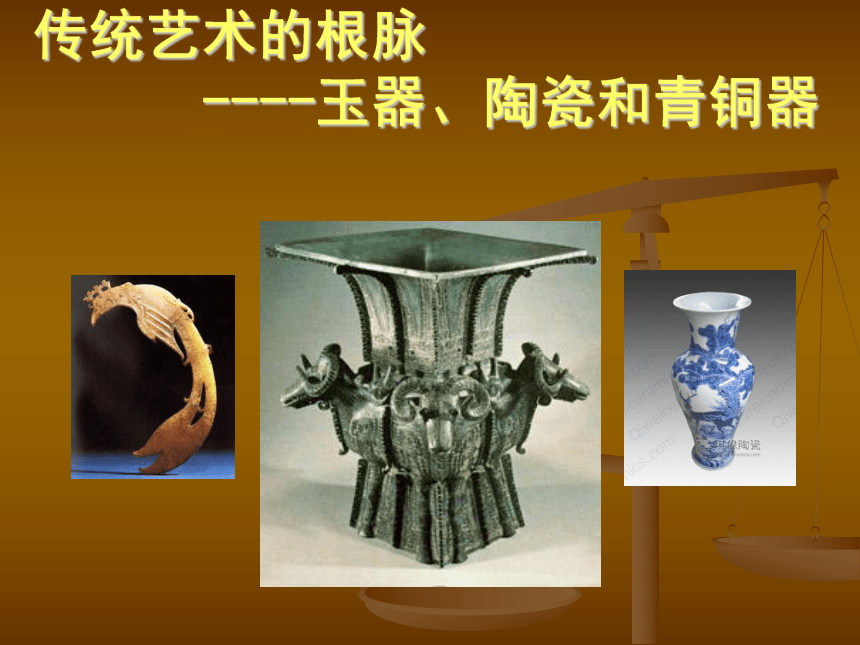

传统艺术的根脉

图片预览

文档简介

课件35张PPT。传统艺术的根脉 ----玉器、陶瓷和青铜器 本课所涉及的玉器、彩陶、瓷器、青铜器属于工艺美术课程,在中国古代都达到很高的艺术成就,是中华先民对人类文化作出的重要贡献。玉器 旧石器时代的先民在制作石器过程中,发现有些石材质地坚韧,具有美丽的色彩与光泽,让人看了感到愉悦,便将其珍重地区别开来,用以制作装饰品或祭祀神灵的礼器,他们将这类石材称做“玉”。

“玉”在中国古代指的是“石之美者”,其范围比较宽泛。近代学者认为主要应包括软玉和硬玉两类。软玉是透闪石和阳起石组成的材料。硬玉专指翡翠。其他如玛瑙、绿松石、孔雀石等,一般统称为玉石,不属于严格意义上的玉。

把玉从各种石头中区分出来是人类审美认识的重要发展。

玉从实用(石器时代)到成为财富、权威和精神的象征是在它的加工过程中实现的。(在加工玉的过程中,玉的色泽、纹理、质感、硬度充分显示出来,使人们对玉的审美逐渐超出实用目的。)

在玉石的加工过程中逐步积累起对形体的方与圆、比例、对称、线的转折变化等方面形式美法则的认识。也积累了对玉石材料截断、琢磨、钻孔等加工技艺的经验。

新石器时期时代晚期,北方地区的红山文化,山东半岛的大汶口文化、龙山文化,东南沿海的良渚文化,把中国古代玉器艺术推上第一个高峰时期。

良渚文化的中心地区在太湖流域至杭州湾一带距今五千至四千年,良渚文化遗址中的贵族大墓都随葬有大量玉器,其中最重要的是代表贵族特殊身份的玉琮、玉璧和玉钺。

璧用以礼天,琮用以祀地。玉钺代表者最高生杀大权。璧琮良渚文化钺商代玉雕 人们起初主要是把玉制成礼器等代表财富、权威和精神的象征。到夏商周时期,尊贵的玉礼器,成为贵族统治者政治权力和神权的象征。同时还大量的制作各种精美的装饰物。

例如:商代一位贵族“妇好”的墓中出土的玉器有755件,其中426件是装饰品。《玉人》 高7厘米《玉凤》 高13.6厘米《玉猪》 高3.3厘米这支玉凤是个装饰品。1976年河南省安阳殷墟妇好墓出土。

玉凤,体轻薄,侧身回首,弯曲如C形。圆眼,尖喙,顶

饰三连花冠,短翅下垂,长尾末端分叉,并有镂空装饰。

腰部有突起圆钮,上穿孔,可系结。以商代典型的减地阳

文技法表示翎羽,两面纹饰相同。

作品呈黄褐色,凤鸟头戴花冠,作侧身回首之势,长

长的尾部正在向一侧舒展地扬起,上面还刻有花纹装饰。

整件雕塑的线条优美流畅,洋溢着一股活泼、清新的抒情

气氛。在技术手法上,采用了钻、挤、压等难度很大的技

法,并经过了反复的琢磨。 这件作品表现的虽然是神异的

动物,但其体态自然优美,令人觉得亲切可爱。它柔美而

清新的风格在商代艺术那凝重、威严、令人窒息的气氛中愈发显得珍贵。

此件玉凤的表现手法,带有典型的商代特点。商代玉雕扁平器较多,而圆雕较少。这些扁平的动物和人物形象,绝大多数采用了正侧面剪影的手法。如玉凤,只以准确的外轮廓线勾勒凤的形象,重点刻划了凤冠和凤尾,而凤身大部光素无纹,却因突出了凤的特点,而收到了以少胜多的艺术效果。圆弧状的器体,及恰到好处的阳文修饰,都是商代玉雕典型的特点。

此器与商代甲骨文中的凤字极为相似,是研究商代人心目中凤的形象的极佳实物。玉凤高冠勾喙,短翅长尾,作亭立回首欲飞状,飘逸洒脱,舒展的长尾自然弯曲,尾翎有合有分,素洁无纹。身前有透穿镂孔,更使凤体丰满迷人。背部外凸的穿孔圆钮,应是供穿绳悬挂之处。

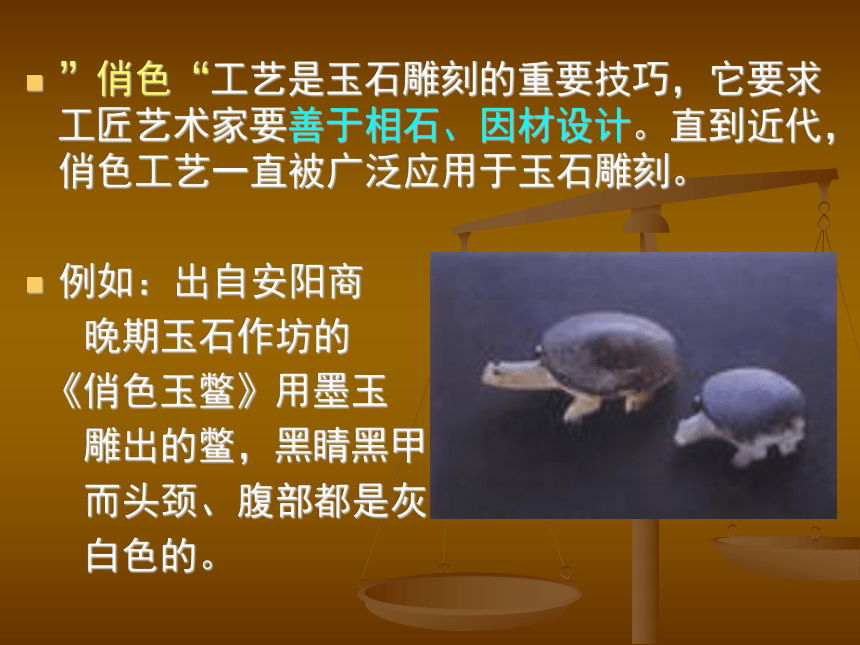

玉凤的形像美丽、精巧,玉质晶莹润洁,让人忍不住多看一眼而持之难释。 ”俏色“工艺是玉石雕刻的重要技巧,它要求工匠艺术家要善于相石、因材设计。直到近代,俏色工艺一直被广泛应用于玉石雕刻。

例如:出自安阳商

晚期玉石作坊的

《俏色玉鳖》用墨玉

雕出的鳖,黑睛黑甲,

而头颈、腹部都是灰

白色的。比德于玉 东周到两汉时期,人们把对玉的审美,比附于社会道德规范,提出“君子比德于玉”的说法。

“温润而泽,仁也”.玉的材质温润而有光泽,与儒家学说核心的仁可以相比。对于玉的材质之内的结构的欣赏,以玉体密致坚刚比附于知;以“瑕不掩瑜,瑕瑜不掩瑕”,具有很好的透明度,比附于忠,以玉材的重量感“垂之如队(坠)”比附于礼。对玉之声音的美比附于乐。

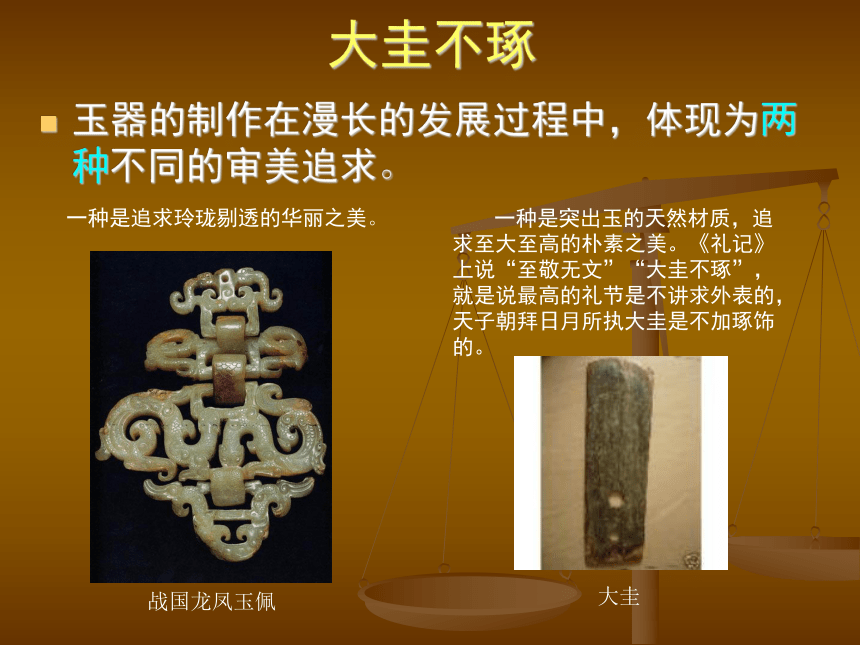

大圭不琢玉器的制作在漫长的发展过程中,体现为两种不同的审美追求。

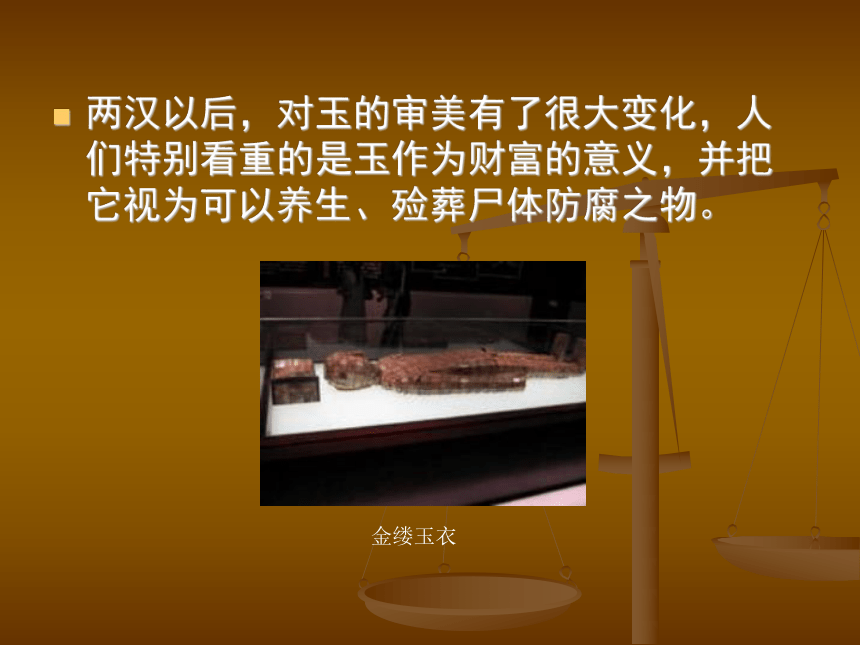

大圭战国龙凤玉佩一种是追求玲珑剔透的华丽之美。 一种是突出玉的天然材质,追求至大至高的朴素之美。《礼记》上说“至敬无文”“大圭不琢”,就是说最高的礼节是不讲求外表的,天子朝拜日月所执大圭是不加琢饰的。两汉以后,对玉的审美有了很大变化,人们特别看重的是玉作为财富的意义,并把它视为可以养生、殓葬尸体防腐之物。金缕玉衣玉的审美对中国文化、社会习俗有很深远的影响。泥土的生命 ----古代陶器和瓷器中国最早的原始陶器发现于江西万年县仙人洞和湖南道州玉蟾岩,距今都在万年以上,处于从旧石器时代向新石器时代的过渡时期,是个重要的起点。

原始社会的先民在日用陶水器、食具上施加彩绘,创造了一个绚丽的彩陶艺术世界。 它最初出现在大西北的泾水、渭河流域,距今约八千年左右。距今七千年至五千年的仰韶文化时期,中国彩陶进入兴盛时期,并向西北地区推衍,出现了灿烂的马家窑文化,进而逐渐进入尾声。

陶器欣赏马家窑文化—彩陶旋涡纹翁仰韶文化—彩陶人面鱼纹盆龙山文化—黑陶薄胎高柄陶杯仰韶彩陶三角纹仰韶彩陶大锯齿纹马家窑文化--彩陶舞蹈纹盆瓷器的烧制是中国人对世界文明的又一重大贡献。

早在商代,已经创造出了原始青瓷,到东汉时期,在浙江地区,烧制成功真正意义上的青瓷器。

宋代是瓷器艺术发展的高峰时期,名窑遍及南北各地,其中最主要的是哥、官、均、汝、定,他们多为宫廷烧造御用瓷器。

元明清时期,制瓷业的中心转入江西景德镇。作为官府瓷器作坊,成功地创造出卵白釉、青白釉和釉里红、蓝釉等各种色釉瓷器,以及青花、斗彩、五彩、粉彩等彩绘瓷。

景德镇的瓷器继承前代,大量运销海外各国,在中外文化艺术交流中起了重要作用。瓷器宋代五大名窑【钧瓷】窑址在河南省禹州市,

古属钧州,故名钧窑。创烧于

北宋,盛于北宋晚期。钧窑属

北方青瓷系统,其独特之处是

使用窑变色釉,烧出的釉色青

中带红。釉中有“蚯蚓走泥纹”

的曲折线也是钧釉的特征之一。

盆、托及尊等宫廷使用器物底

部均刻一个由一到十的数字。

钧窑创始於唐代,历经宋、金至元代,胎质细腻,釉色华丽夺目、种类之多不胜枚举;有玫瑰紫、海棠红、茄子紫、天蓝、胭脂、朱砂、火红,还有窑变。器型以碗盘为多,但以花盆最为出色。 玫瑰紫釉海棠式花盆托 【哥瓷】哥窑器物以纹片著名,纹片多为黑色,俗称“金丝铁线”。按颜色分有:鳝血、黑蓝、浅黄鱼子纹;按形状分有;网形纹、梅花纹、细碎纹等。哥窑开片总的特点是:平整紧密,片纹裂开成上紧下宽状;黑色纹片中有时闪蓝色。传世哥窑器为数不少,但哥窑窑址迄今尚未发现,为我国陶瓷史上一大悬案。 哥窑鱼耳炉 【定瓷】继邢窑之后的著名的白瓷窑场,宋时属定州,故名定窑。

始于唐朝晚期,终烧于元。定窑在宋代主要烧制白瓷,也兼烧绿釉、黑釉、褐釉。首创覆烧法。定窑以丰富多彩的装饰花纹取胜,工整素雅的印花定器,一向被视为陶瓷艺术中的珍品。

北宋定窑以烧造白釉瓷器为主,装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等。纹饰以莲花、牡丹、萱草为常见,画面简洁生动。定窑除烧白釉外还兼烧黑釉、绿釉和酱釉。造型以盘、碗最多,其次 是梅瓶、枕、盒等。白釉刻花折腰碗 孩儿枕 【官瓷】包括北宋和南宋的 官窑.北宋官窑也称汴京官窑。南宋官窑是宋南迁以后在杭州设立的新窑。南宋官窑产品以洗、碗为多,一般无纹饰,多有开片,但与汝、哥纹片不同。此外还有坯薄釉厚的制品。 官窑是在宋大观及政和年间于汴凉所造,青瓷釉色晶莹惕透,有开裂或呈冰片状,粉青紫口铁定是其特色。 官窑葵瓣洗 【汝瓷】窑址在河南临汝(今汝州)。临汝在宋代属汝州,故名汝窑,为冠绝古今之中国磁器名窑。迄今尚未发现汝窑的确实窑址,只有瓷器传世。汝窑以烧制青釉瓷器著称,胎质细腻,似玉之美 是汝窑瓷器之特点,釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”。汝窑烧宫廷用瓷的时间仅20年左右,约在北宋哲宗元佑元年(1086年)到徽宗崇宁五年(1106年),故传世品极少,被人们视为稀世之珍。 汝窑莲花式温碗 瓷器欣赏粉彩九桃天球瓶青花海水龙纹瓷瓶釉里红三鱼高足瓷杯瓷器欣赏法门寺秘色瓷郎窑红釉观音尊清乾隆 斗彩梵花碗青铜器 青铜器是中国古代美术史上的璀璨明珠。具有悠久的历史和独特的民族风格。民间流传的"夏铸九鼎"的历史故事,说明中国青铜器的铸造在夏代已经开始了。商代和周代,是它的鼎盛时期,秦、汉两代还有所发展。青铜器的范围非常广泛,它包括礼器、炊器、食器、酒器、水器、乐器、兵器、工具、度量衡器等。青铜是铜和锡或铅的合金,我们常见的黄(红)铜熔点很高,但是硬度却很低,人们在实践中发现,在黄铜中加入锡或铅,不仅可以降低熔点,而且可以增加硬度。同时,融化的青铜在冷却凝固时略有涨大,填充性比较好,气孔少,因此得到了广泛得运用,当然这是在铁器出现以前。而这个历史阶段也被考古学家称为"青铜时代"。 传说夏代建国之初,九州之牧进贡了铜材,于是铸成九个鼎,从此九鼎成为国家政权的象征物。

鼎最初在原始社会是用陶土烧成的,下有三足,用以烹煮食物。到夏后,人们学会铸青铜器,青铜鼎成为统治者用以祭祀鬼神祖先的“礼器”。到西周时代以礼乐制度区分贵族之间的身份等级。对它们的使用数量、大小都有严格的规定。天子享有用的是九鼎八簋。

簋(gui)是与鼎配合使用的,有些像现代的碗,在周代很受重视,数量多,造型变化丰富。有的上面的铭文涉及到当时的一些重大事件,如出土于陕西临潼的利簋,铭文涉及到武王伐纣的日期和当时的天象,成为商周年代分界的重要依据之一。青铜工艺在造型和装饰上发生重大变化的四个时期及各个时期青铜工艺的主要特征

商代尊神重鬼:西周礼乐制度:春秋战国礼崩乐坏。

商代前期多以日用品为主,大多薄胎 纹饰简单主要为饕餮纹。

商代晚期胎壁加厚, 纹饰逐渐丰富,构图完整。欣赏《四羊尊》。

春秋战国时期,奴隶制度趋于瓦解,失去礼器的作用,青铜器演变成供统治阶级享用的生活用具,青铜工艺在造型和装饰也开始摆脱神秘宗教气息向清新活泼的风格发展,变得奇巧富丽。装饰手法写实,纹饰也易于理解 《 立鹤方壶》 司母戊大方鼎 是炊煮器,也是当时最重要的礼器,是我国迄今发现的最大的青铜器,鼎是古代常见的炊器,主要是煮或盛鱼肉用。他的形状大部分是圆形或三足,两耳,也有四足的方鼎,象司母戊方鼎。器形庄严厚重,耳部外侧的浮雕是两只相对的猛虎,张大着口,衔着一个人头,充满神秘的色彩,体现了商代奴隶主贵族的无上权威。乐器编钟是我国古代的一种打击乐器,用青铜铸成,它由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,能发出不同的乐音,因为每个钟的音调不同,按音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。

西周编钟,距今至少有3000年的历史。那时候,地球上大部分地区还是荒无人烟,有些地方虽有人群,却过着“茹毛饮血”的原始生活。那时,我们这里的祖先不但越过了钻木取火的时代,而且已达到了能用火冶炼青铜铸造编钟的先进时期,它是中国古代科学文化高度发展的结晶。 商 代 早 期 作 品 商代早期青铜器纹饰主体已是兽面纹,以粗犷的勾曲回旋的线条构成,全是变形纹样,除兽目圆大,以为象征外,其余条纹并不具体表现物象的各个部位,纹饰多平雕,个别主纹出现了浮雕,二里冈上层尊、罍等器肩上已有高浮雕的牺首装饰。所有的兽面纹或其它动物纹都不以雷纹为地,是这一时期的特色。商代早期的几何纹极其简单,有一些粗率的雷纹,也有单列或多列的连珠纹,乳钉纹也已经出现。

商代早期的青铜器,极少有铭文,以前认为个别上的龟形是文字,实际上仍是纹饰而不是文字 .兽面纹爵兽面纹方壶兽面纹觚(gu)饕餮纹 青铜器上常见的花纹之一,盛行于商代至西周早期。此兽是古人融合了自然界各种猛兽的特征,同时加以自己的想象而形成的,其中兽的面部巨大而夸张,装饰性很强,研究者称为兽面纹,常作为器物的主要纹饰。兽面纹有的有躯干、兽足,有的仅作兽面。饕餮纹图案庄严、凝重而神秘的艺术特色。 饕餮纹一般以动物的面目形象出现,具有虫、鱼、鸟、兽等动物的特征,由目纹、鼻纹、眉纹、耳纹、口纹、角纹几个部分组成。面目结构较鲜明,也正是利用这些特征,将人们引到了一个神秘的艺术世界,商代的饕餮纹在吸引人们注意力方面是特别有效的。饕餮纹凶猛庄严,结构严谨,制作精巧,境界神秘,是青铜器装饰图案中最优秀的作品之一,代表了青铜器装饰图案的最高水平 商代晚期作品 四羊尊:湖南宁乡月出铺出土。方形,大侈口,长颈,鼓腹,高圈足。全器最独特之处是在腹部四角上都铸有一大卷角羊,每羊胸与尊腹合为一体,羊足铸在圈足上,而羊首、羊角则凸出器表。尊的4个肩部浮雕出极为生动的4条龙。据考证,羊角与羊头均系采用了先分铸,而后再与全体铸接在一起。颈部饰有蕉叶纹。此尊器浑厚,造型雄奇,设计精巧,技艺复杂,采用了分铸、平雕、高浮雕等方法,并使全器浑然一体。其风格特点不但在同类器中独树一帜,也是商周古铜器中的奇诊。 春秋战国时期 立鹤方壶:春秋早期青铜器通高35.7厘米,1923年河南省新郑县李家楼出土,故宫博物院藏。壶盖顶部铸一展翅欲飞的鹤,立于镂雕的双层莲瓣形装饰的正中,它是新时代到来的象征。壶两侧的耳作镂空龙形,回首卷尾,状似向上爬行时返顾观望。双耳下部壶腹四角,各有一回首卷尾的小龙形饰。壶身正、背面颈部又各有一肩盘龙形饰。而壶底下弓身行进的两只小兽回头咋舌的形态,使64.28公斤重的大壶给人的感觉变的轻盈了。壶身遍布龙凤合体、蟠螭、虎等各种纹饰。此壶在装饰表现手法上,突破了传统的青铜器艺术狞厉、威严的风格,而成为春秋时期时代精神的反映。出土一对,另一件藏河南省博物馆。 ??? 秦汉 时期 青铜器失去原来的光辉, 向轻便、精巧、实用的生活用器和观赏器发展,他们往往以实用和美观的高度统一引

人注目.中国古代青铜器达到很高的艺术成就,但不能忘记它们是古代阶级社会的产物,它们的造型、纹饰的设计体现着当时统治阶级的要求和宗教、礼俗观念。我们应当很好的研究、借鉴青铜器制作中所蕴涵的艺术规律和创造精神,以更好的创造我们时代的艺术。

“玉”在中国古代指的是“石之美者”,其范围比较宽泛。近代学者认为主要应包括软玉和硬玉两类。软玉是透闪石和阳起石组成的材料。硬玉专指翡翠。其他如玛瑙、绿松石、孔雀石等,一般统称为玉石,不属于严格意义上的玉。

把玉从各种石头中区分出来是人类审美认识的重要发展。

玉从实用(石器时代)到成为财富、权威和精神的象征是在它的加工过程中实现的。(在加工玉的过程中,玉的色泽、纹理、质感、硬度充分显示出来,使人们对玉的审美逐渐超出实用目的。)

在玉石的加工过程中逐步积累起对形体的方与圆、比例、对称、线的转折变化等方面形式美法则的认识。也积累了对玉石材料截断、琢磨、钻孔等加工技艺的经验。

新石器时期时代晚期,北方地区的红山文化,山东半岛的大汶口文化、龙山文化,东南沿海的良渚文化,把中国古代玉器艺术推上第一个高峰时期。

良渚文化的中心地区在太湖流域至杭州湾一带距今五千至四千年,良渚文化遗址中的贵族大墓都随葬有大量玉器,其中最重要的是代表贵族特殊身份的玉琮、玉璧和玉钺。

璧用以礼天,琮用以祀地。玉钺代表者最高生杀大权。璧琮良渚文化钺商代玉雕 人们起初主要是把玉制成礼器等代表财富、权威和精神的象征。到夏商周时期,尊贵的玉礼器,成为贵族统治者政治权力和神权的象征。同时还大量的制作各种精美的装饰物。

例如:商代一位贵族“妇好”的墓中出土的玉器有755件,其中426件是装饰品。《玉人》 高7厘米《玉凤》 高13.6厘米《玉猪》 高3.3厘米这支玉凤是个装饰品。1976年河南省安阳殷墟妇好墓出土。

玉凤,体轻薄,侧身回首,弯曲如C形。圆眼,尖喙,顶

饰三连花冠,短翅下垂,长尾末端分叉,并有镂空装饰。

腰部有突起圆钮,上穿孔,可系结。以商代典型的减地阳

文技法表示翎羽,两面纹饰相同。

作品呈黄褐色,凤鸟头戴花冠,作侧身回首之势,长

长的尾部正在向一侧舒展地扬起,上面还刻有花纹装饰。

整件雕塑的线条优美流畅,洋溢着一股活泼、清新的抒情

气氛。在技术手法上,采用了钻、挤、压等难度很大的技

法,并经过了反复的琢磨。 这件作品表现的虽然是神异的

动物,但其体态自然优美,令人觉得亲切可爱。它柔美而

清新的风格在商代艺术那凝重、威严、令人窒息的气氛中愈发显得珍贵。

此件玉凤的表现手法,带有典型的商代特点。商代玉雕扁平器较多,而圆雕较少。这些扁平的动物和人物形象,绝大多数采用了正侧面剪影的手法。如玉凤,只以准确的外轮廓线勾勒凤的形象,重点刻划了凤冠和凤尾,而凤身大部光素无纹,却因突出了凤的特点,而收到了以少胜多的艺术效果。圆弧状的器体,及恰到好处的阳文修饰,都是商代玉雕典型的特点。

此器与商代甲骨文中的凤字极为相似,是研究商代人心目中凤的形象的极佳实物。玉凤高冠勾喙,短翅长尾,作亭立回首欲飞状,飘逸洒脱,舒展的长尾自然弯曲,尾翎有合有分,素洁无纹。身前有透穿镂孔,更使凤体丰满迷人。背部外凸的穿孔圆钮,应是供穿绳悬挂之处。

玉凤的形像美丽、精巧,玉质晶莹润洁,让人忍不住多看一眼而持之难释。 ”俏色“工艺是玉石雕刻的重要技巧,它要求工匠艺术家要善于相石、因材设计。直到近代,俏色工艺一直被广泛应用于玉石雕刻。

例如:出自安阳商

晚期玉石作坊的

《俏色玉鳖》用墨玉

雕出的鳖,黑睛黑甲,

而头颈、腹部都是灰

白色的。比德于玉 东周到两汉时期,人们把对玉的审美,比附于社会道德规范,提出“君子比德于玉”的说法。

“温润而泽,仁也”.玉的材质温润而有光泽,与儒家学说核心的仁可以相比。对于玉的材质之内的结构的欣赏,以玉体密致坚刚比附于知;以“瑕不掩瑜,瑕瑜不掩瑕”,具有很好的透明度,比附于忠,以玉材的重量感“垂之如队(坠)”比附于礼。对玉之声音的美比附于乐。

大圭不琢玉器的制作在漫长的发展过程中,体现为两种不同的审美追求。

大圭战国龙凤玉佩一种是追求玲珑剔透的华丽之美。 一种是突出玉的天然材质,追求至大至高的朴素之美。《礼记》上说“至敬无文”“大圭不琢”,就是说最高的礼节是不讲求外表的,天子朝拜日月所执大圭是不加琢饰的。两汉以后,对玉的审美有了很大变化,人们特别看重的是玉作为财富的意义,并把它视为可以养生、殓葬尸体防腐之物。金缕玉衣玉的审美对中国文化、社会习俗有很深远的影响。泥土的生命 ----古代陶器和瓷器中国最早的原始陶器发现于江西万年县仙人洞和湖南道州玉蟾岩,距今都在万年以上,处于从旧石器时代向新石器时代的过渡时期,是个重要的起点。

原始社会的先民在日用陶水器、食具上施加彩绘,创造了一个绚丽的彩陶艺术世界。 它最初出现在大西北的泾水、渭河流域,距今约八千年左右。距今七千年至五千年的仰韶文化时期,中国彩陶进入兴盛时期,并向西北地区推衍,出现了灿烂的马家窑文化,进而逐渐进入尾声。

陶器欣赏马家窑文化—彩陶旋涡纹翁仰韶文化—彩陶人面鱼纹盆龙山文化—黑陶薄胎高柄陶杯仰韶彩陶三角纹仰韶彩陶大锯齿纹马家窑文化--彩陶舞蹈纹盆瓷器的烧制是中国人对世界文明的又一重大贡献。

早在商代,已经创造出了原始青瓷,到东汉时期,在浙江地区,烧制成功真正意义上的青瓷器。

宋代是瓷器艺术发展的高峰时期,名窑遍及南北各地,其中最主要的是哥、官、均、汝、定,他们多为宫廷烧造御用瓷器。

元明清时期,制瓷业的中心转入江西景德镇。作为官府瓷器作坊,成功地创造出卵白釉、青白釉和釉里红、蓝釉等各种色釉瓷器,以及青花、斗彩、五彩、粉彩等彩绘瓷。

景德镇的瓷器继承前代,大量运销海外各国,在中外文化艺术交流中起了重要作用。瓷器宋代五大名窑【钧瓷】窑址在河南省禹州市,

古属钧州,故名钧窑。创烧于

北宋,盛于北宋晚期。钧窑属

北方青瓷系统,其独特之处是

使用窑变色釉,烧出的釉色青

中带红。釉中有“蚯蚓走泥纹”

的曲折线也是钧釉的特征之一。

盆、托及尊等宫廷使用器物底

部均刻一个由一到十的数字。

钧窑创始於唐代,历经宋、金至元代,胎质细腻,釉色华丽夺目、种类之多不胜枚举;有玫瑰紫、海棠红、茄子紫、天蓝、胭脂、朱砂、火红,还有窑变。器型以碗盘为多,但以花盆最为出色。 玫瑰紫釉海棠式花盆托 【哥瓷】哥窑器物以纹片著名,纹片多为黑色,俗称“金丝铁线”。按颜色分有:鳝血、黑蓝、浅黄鱼子纹;按形状分有;网形纹、梅花纹、细碎纹等。哥窑开片总的特点是:平整紧密,片纹裂开成上紧下宽状;黑色纹片中有时闪蓝色。传世哥窑器为数不少,但哥窑窑址迄今尚未发现,为我国陶瓷史上一大悬案。 哥窑鱼耳炉 【定瓷】继邢窑之后的著名的白瓷窑场,宋时属定州,故名定窑。

始于唐朝晚期,终烧于元。定窑在宋代主要烧制白瓷,也兼烧绿釉、黑釉、褐釉。首创覆烧法。定窑以丰富多彩的装饰花纹取胜,工整素雅的印花定器,一向被视为陶瓷艺术中的珍品。

北宋定窑以烧造白釉瓷器为主,装饰方法有划花、刻花、印花和捏塑等。纹饰以莲花、牡丹、萱草为常见,画面简洁生动。定窑除烧白釉外还兼烧黑釉、绿釉和酱釉。造型以盘、碗最多,其次 是梅瓶、枕、盒等。白釉刻花折腰碗 孩儿枕 【官瓷】包括北宋和南宋的 官窑.北宋官窑也称汴京官窑。南宋官窑是宋南迁以后在杭州设立的新窑。南宋官窑产品以洗、碗为多,一般无纹饰,多有开片,但与汝、哥纹片不同。此外还有坯薄釉厚的制品。 官窑是在宋大观及政和年间于汴凉所造,青瓷釉色晶莹惕透,有开裂或呈冰片状,粉青紫口铁定是其特色。 官窑葵瓣洗 【汝瓷】窑址在河南临汝(今汝州)。临汝在宋代属汝州,故名汝窑,为冠绝古今之中国磁器名窑。迄今尚未发现汝窑的确实窑址,只有瓷器传世。汝窑以烧制青釉瓷器著称,胎质细腻,似玉之美 是汝窑瓷器之特点,釉面有细小的纹片,称为“蟹爪纹”。汝窑烧宫廷用瓷的时间仅20年左右,约在北宋哲宗元佑元年(1086年)到徽宗崇宁五年(1106年),故传世品极少,被人们视为稀世之珍。 汝窑莲花式温碗 瓷器欣赏粉彩九桃天球瓶青花海水龙纹瓷瓶釉里红三鱼高足瓷杯瓷器欣赏法门寺秘色瓷郎窑红釉观音尊清乾隆 斗彩梵花碗青铜器 青铜器是中国古代美术史上的璀璨明珠。具有悠久的历史和独特的民族风格。民间流传的"夏铸九鼎"的历史故事,说明中国青铜器的铸造在夏代已经开始了。商代和周代,是它的鼎盛时期,秦、汉两代还有所发展。青铜器的范围非常广泛,它包括礼器、炊器、食器、酒器、水器、乐器、兵器、工具、度量衡器等。青铜是铜和锡或铅的合金,我们常见的黄(红)铜熔点很高,但是硬度却很低,人们在实践中发现,在黄铜中加入锡或铅,不仅可以降低熔点,而且可以增加硬度。同时,融化的青铜在冷却凝固时略有涨大,填充性比较好,气孔少,因此得到了广泛得运用,当然这是在铁器出现以前。而这个历史阶段也被考古学家称为"青铜时代"。 传说夏代建国之初,九州之牧进贡了铜材,于是铸成九个鼎,从此九鼎成为国家政权的象征物。

鼎最初在原始社会是用陶土烧成的,下有三足,用以烹煮食物。到夏后,人们学会铸青铜器,青铜鼎成为统治者用以祭祀鬼神祖先的“礼器”。到西周时代以礼乐制度区分贵族之间的身份等级。对它们的使用数量、大小都有严格的规定。天子享有用的是九鼎八簋。

簋(gui)是与鼎配合使用的,有些像现代的碗,在周代很受重视,数量多,造型变化丰富。有的上面的铭文涉及到当时的一些重大事件,如出土于陕西临潼的利簋,铭文涉及到武王伐纣的日期和当时的天象,成为商周年代分界的重要依据之一。青铜工艺在造型和装饰上发生重大变化的四个时期及各个时期青铜工艺的主要特征

商代尊神重鬼:西周礼乐制度:春秋战国礼崩乐坏。

商代前期多以日用品为主,大多薄胎 纹饰简单主要为饕餮纹。

商代晚期胎壁加厚, 纹饰逐渐丰富,构图完整。欣赏《四羊尊》。

春秋战国时期,奴隶制度趋于瓦解,失去礼器的作用,青铜器演变成供统治阶级享用的生活用具,青铜工艺在造型和装饰也开始摆脱神秘宗教气息向清新活泼的风格发展,变得奇巧富丽。装饰手法写实,纹饰也易于理解 《 立鹤方壶》 司母戊大方鼎 是炊煮器,也是当时最重要的礼器,是我国迄今发现的最大的青铜器,鼎是古代常见的炊器,主要是煮或盛鱼肉用。他的形状大部分是圆形或三足,两耳,也有四足的方鼎,象司母戊方鼎。器形庄严厚重,耳部外侧的浮雕是两只相对的猛虎,张大着口,衔着一个人头,充满神秘的色彩,体现了商代奴隶主贵族的无上权威。乐器编钟是我国古代的一种打击乐器,用青铜铸成,它由大小不同的扁圆钟按照音调高低的次序排列起来,悬挂在一个巨大的钟架上,用丁字形的木锤和长形的棒分别敲打铜钟,能发出不同的乐音,因为每个钟的音调不同,按音谱敲打,可以演奏出美妙的乐曲。

西周编钟,距今至少有3000年的历史。那时候,地球上大部分地区还是荒无人烟,有些地方虽有人群,却过着“茹毛饮血”的原始生活。那时,我们这里的祖先不但越过了钻木取火的时代,而且已达到了能用火冶炼青铜铸造编钟的先进时期,它是中国古代科学文化高度发展的结晶。 商 代 早 期 作 品 商代早期青铜器纹饰主体已是兽面纹,以粗犷的勾曲回旋的线条构成,全是变形纹样,除兽目圆大,以为象征外,其余条纹并不具体表现物象的各个部位,纹饰多平雕,个别主纹出现了浮雕,二里冈上层尊、罍等器肩上已有高浮雕的牺首装饰。所有的兽面纹或其它动物纹都不以雷纹为地,是这一时期的特色。商代早期的几何纹极其简单,有一些粗率的雷纹,也有单列或多列的连珠纹,乳钉纹也已经出现。

商代早期的青铜器,极少有铭文,以前认为个别上的龟形是文字,实际上仍是纹饰而不是文字 .兽面纹爵兽面纹方壶兽面纹觚(gu)饕餮纹 青铜器上常见的花纹之一,盛行于商代至西周早期。此兽是古人融合了自然界各种猛兽的特征,同时加以自己的想象而形成的,其中兽的面部巨大而夸张,装饰性很强,研究者称为兽面纹,常作为器物的主要纹饰。兽面纹有的有躯干、兽足,有的仅作兽面。饕餮纹图案庄严、凝重而神秘的艺术特色。 饕餮纹一般以动物的面目形象出现,具有虫、鱼、鸟、兽等动物的特征,由目纹、鼻纹、眉纹、耳纹、口纹、角纹几个部分组成。面目结构较鲜明,也正是利用这些特征,将人们引到了一个神秘的艺术世界,商代的饕餮纹在吸引人们注意力方面是特别有效的。饕餮纹凶猛庄严,结构严谨,制作精巧,境界神秘,是青铜器装饰图案中最优秀的作品之一,代表了青铜器装饰图案的最高水平 商代晚期作品 四羊尊:湖南宁乡月出铺出土。方形,大侈口,长颈,鼓腹,高圈足。全器最独特之处是在腹部四角上都铸有一大卷角羊,每羊胸与尊腹合为一体,羊足铸在圈足上,而羊首、羊角则凸出器表。尊的4个肩部浮雕出极为生动的4条龙。据考证,羊角与羊头均系采用了先分铸,而后再与全体铸接在一起。颈部饰有蕉叶纹。此尊器浑厚,造型雄奇,设计精巧,技艺复杂,采用了分铸、平雕、高浮雕等方法,并使全器浑然一体。其风格特点不但在同类器中独树一帜,也是商周古铜器中的奇诊。 春秋战国时期 立鹤方壶:春秋早期青铜器通高35.7厘米,1923年河南省新郑县李家楼出土,故宫博物院藏。壶盖顶部铸一展翅欲飞的鹤,立于镂雕的双层莲瓣形装饰的正中,它是新时代到来的象征。壶两侧的耳作镂空龙形,回首卷尾,状似向上爬行时返顾观望。双耳下部壶腹四角,各有一回首卷尾的小龙形饰。壶身正、背面颈部又各有一肩盘龙形饰。而壶底下弓身行进的两只小兽回头咋舌的形态,使64.28公斤重的大壶给人的感觉变的轻盈了。壶身遍布龙凤合体、蟠螭、虎等各种纹饰。此壶在装饰表现手法上,突破了传统的青铜器艺术狞厉、威严的风格,而成为春秋时期时代精神的反映。出土一对,另一件藏河南省博物馆。 ??? 秦汉 时期 青铜器失去原来的光辉, 向轻便、精巧、实用的生活用器和观赏器发展,他们往往以实用和美观的高度统一引

人注目.中国古代青铜器达到很高的艺术成就,但不能忘记它们是古代阶级社会的产物,它们的造型、纹饰的设计体现着当时统治阶级的要求和宗教、礼俗观念。我们应当很好的研究、借鉴青铜器制作中所蕴涵的艺术规律和创造精神,以更好的创造我们时代的艺术。

同课章节目录