陕西省西安市2021-2022学年高二上学期期末考试语文试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省西安市2021-2022学年高二上学期期末考试语文试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 56.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-09 19:33:23 | ||

图片预览

文档简介

西安市2021-2022学年高二上学期期末考试

语文试题

一、现代文阅读。(22分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,6分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

城市化浪潮下,城市文学的城市美学构建面临不少问题,文学界亦缺乏关注和描述当代城市审美现状的氛围,而从城市文学创作实绩来看,文坛尚缺乏真正能体现城市美学新面貌的精品力作,这与当下迅猛发展的城市化进程并不匹配。

当前,城市文学的创作和发展面临三个方面的新变化,即城市新变化、文学新变化和美学新变化。忽视这些新变化,文学的城市书写就会成为空中楼阁,文学介入城市审美的力度也会大打折扣。

城市新变化是21世纪以来我国城市化迅猛发展的必然结果。城市化为城市人文、景观、气质、价值等领城带来全新面貌,其中既包含新希望和新成就,也包含新问题和新矛盾,这些都会对人的生活状态和生存价值产生很大影响。如果说文学是对现实社会状况的反映和对人精神状态的书写,那么就不应对当下社会这一显明的转型现实以及由此带来的精神生活变迁视而不见。

城市文学面临的第二种变化来自文学自身。城市社会的发展给文学带来的影响是深远的,首先是创作群体的构成和生存方式出现了变化。城市文化生态的运转方式带来大量“非典型”创作群体。其次,文学观念也在发生变化。评论界屡屡发出“文学已死”的呼叹,但这不过是旧文学观念遇到新文学现象时发生阐释障碍的体现。有的人之所以看不懂其中的变化,是因为评价尺度和眼光滞后于时代、滞后于城市文化的发展现实。实际上,文学越来越深地渗入到城市生活的方方面面,消费文化转型也好,视觉文化转向也罢,都不会让文学走向死亡。如今纯粹性的、以传统文本形式存在的纯文学确实有式微之势,但文学以另一种方式获得新发展,如零散式的文学元素、拼贴式的文学形象、无处不在的文学表达等。虽然这在文学批评中多被视为文学“沉沦”的标志,但其折射出的文学形态与观念的转变却也是无法否认的事实。

21世纪以来美学的研究转向与发展成果,是城市文学面临的第三种变化,也应被城市文学创作所吸收。当下,美学在生态美学、生活美学、空间美学、日常生活审美化等方面的新创获,都是面向城市生活的日常审美实践而提出的,涵盖城市文学所应关注的许多方面,比如城市文化精神、日常审美批判、城市景观生态问题、城市中个人审美心理等。适度了解美学理论的发展动态,获取相关的美学理论资源,有助于作家激发灵感,深化对城市美学的认识,从而在城市文学创作中提升作品的思想深度和情感浓度,在文学中构建城市新的、鲜活的审美形象。

城市文学应在题材和内容等多方面注重美学内涵构建,体现美学精神。具体到创作层面,主要包括以下几点。第一,城市文学应把握时代脉搏和城市文化传承脉络,关注城市审美文化的历史演变和新动向。第二,对城市生态环境和人文景观进行描述和评判,融合生态文学与城市文学的视野与价值理念,体现文学对城市生态美学的介入与思考。第三、叙述家庭、社区、学校、文化场所等城市空间的审美故事,关注城市居民日常生活审美状况,描绘城市人在生活和工作场景中的审美感知与感觉状态。第四,美学关怀是一种人文关怀,城市文学应关注打工群体、新移民群体等所遭遇的文化融合与美学差异,关注普通人的审美文化生活状况,体现文学的人文关怀意识。

总之,面对当下城市审美文化发展的现实,城市文学需积极进行美学反思,建构城市审美话语和审美范式,引领城市审美潮流,使文学影响城市审美观念与日常生活,让城市更具活力和魅力。

(摘编自黄仲山《城市文学应构建城市新审美》,《中国社会科学报》2020年12月7日)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(2分)

A.城市迅猛发展,当下社会的转型以及由此带来的精神生活变迁影响着城市文学的书写。

B.文学已死的原因之一是旧的文学观念、评价尺度和眼光滞后于时代。

C.作家的美学造诣与作品的思想深度、情感浓度,二者有着相辅相成的关系。

D.城市文学在题材和内容上应更多地关注城市生态问题以及人文关怀。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(2分)

A.文章提出城市文学现状存在的各种问题,为下文的观点论述明确了方向。

B.文章主要从城市文学面临的新变化及美学内涵构建策略两个方面展开论述。

C.通过对比旧文学与城市文学,文章深化了人们对文学形态与观念转变的理解。

D.文章前半部分的分析,是为了论述城市文学应注重美学内涵构建,体现美学精神。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(2分)

A.与我国城市化进程匹配的体现城市美学新面貌的文学精品力作尚不多见。

B.大量“非典型”创作群体的出现是城市文化生态的运转方式带来的结果。

C.零散式的文学元素、拼贴式的文学形象折射出文学形态与观念的转变。

D.如果城市文学能够影响城市审美观念与日常生活,城市就更具活力和魅力。

(二)实用类文本阅读(本题共2小题,8分)

阅读下面的文字,完成4-5题。

材料一:

“每到四五月份,办公电话就成了热线,十有八九是咨询转专业的。相当一部分学生在上大学前,都不知道所报考的专业到底要学什么。”近日,一位高校教务处负责人表示,与转专业相对的是高考生报志愿时的迷茫:“高考学生都说不清楚自己的兴趣点是什么,将来想从事哪方面的工作,往往由家长、教师甚至委托机构代为填报。”有调查显示,在填报高考志愿时,仅有13.6%的人了解所选专业;有超70%的大学生受访者表示,如果有可能,想重新选择一次专业。

“新高考背景下,中学生需要尽早进行科学的职业生涯规划,主动了解社会,积极探索自我,找到合适的目标,明确前行的方向。”石家庄市教育科学研究所副所长张惠英介绍。

(摘编自河北新闻网《生涯规划教育,让学生找到前行航标》)

材料二:

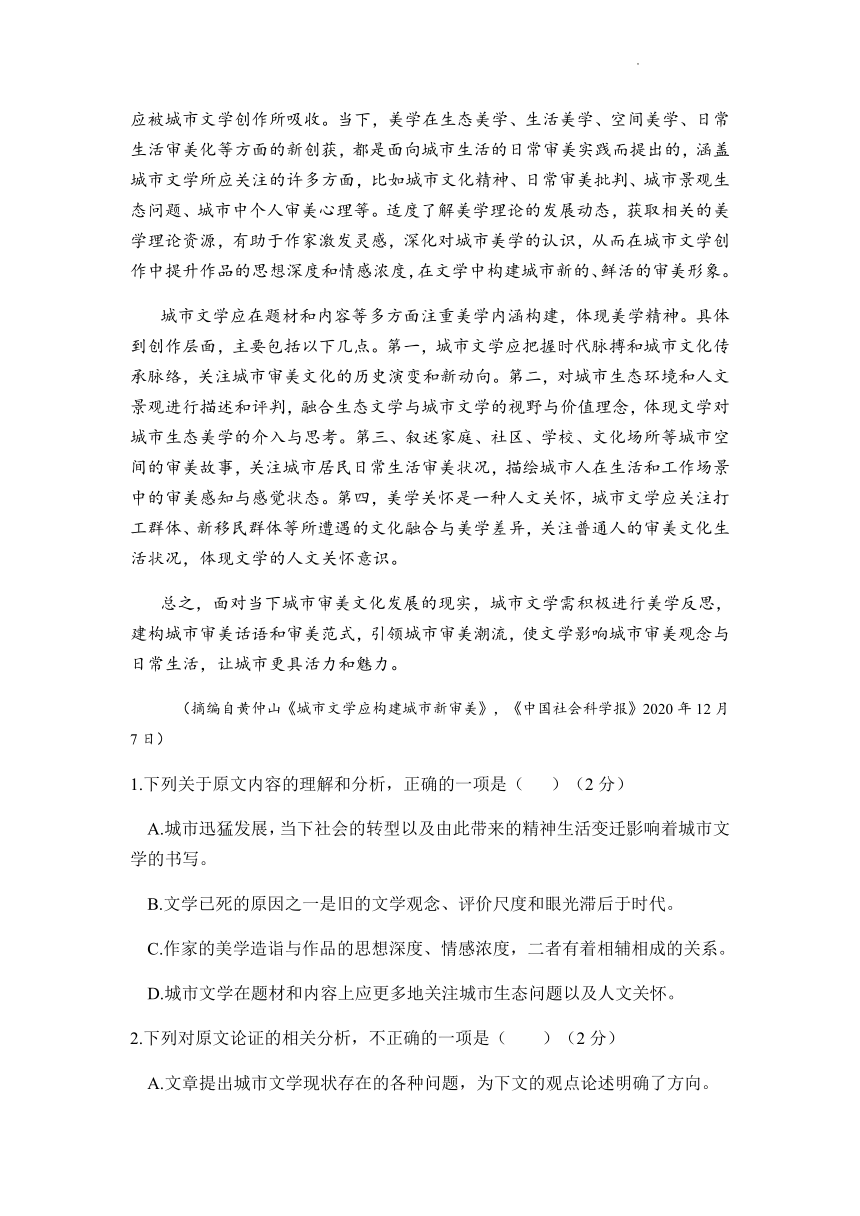

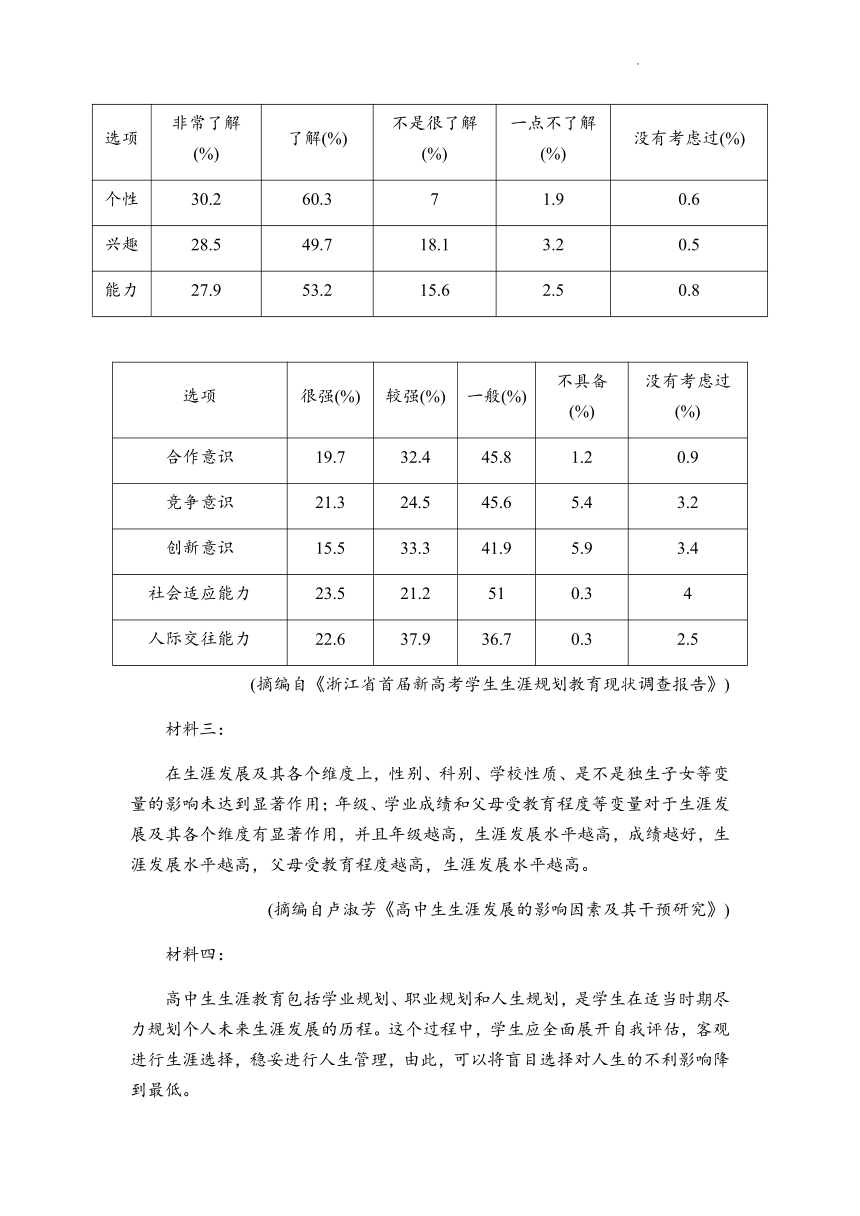

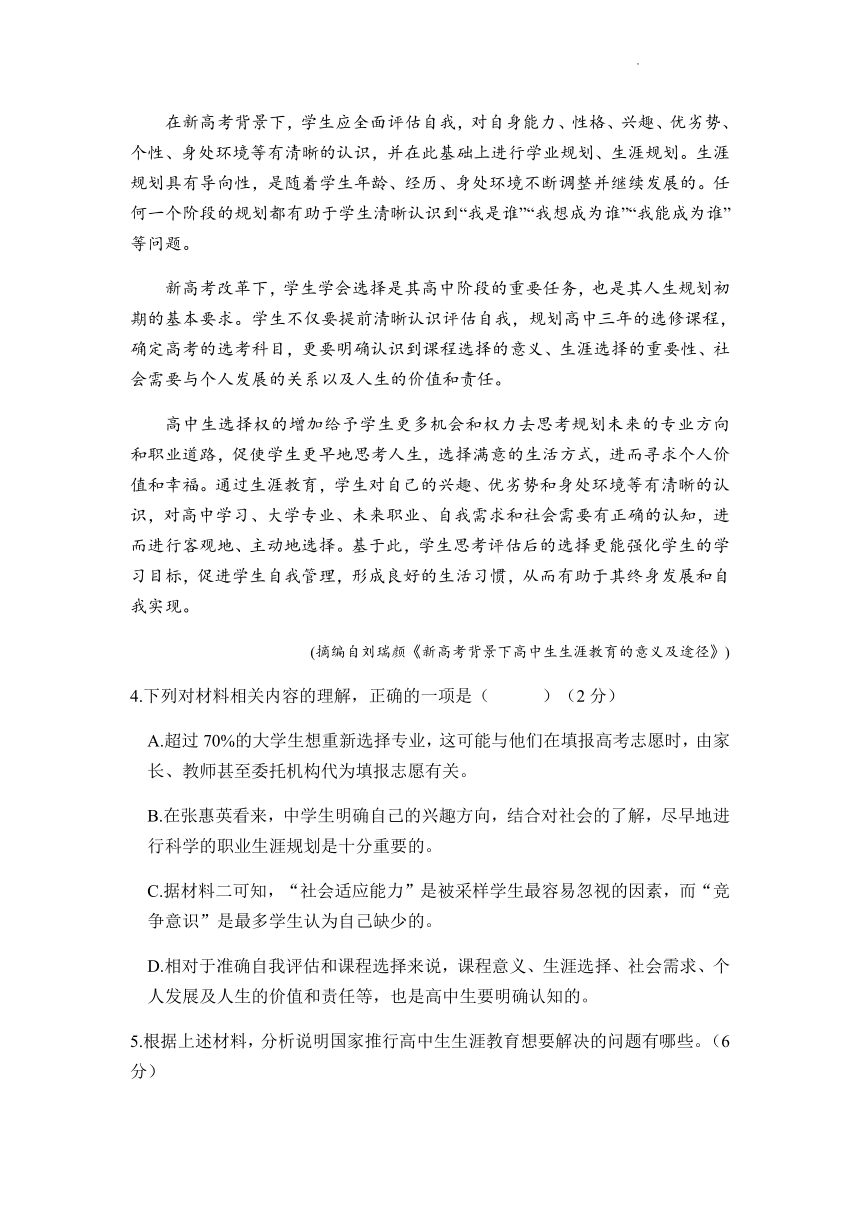

浙江省高中学生自我认知情况调查表

选项 非常了解(%) 了解(%) 不是很了解(%) 一点不了解(%) 没有考虑过(%)

个性 30.2 60.3 7 1.9 0.6

兴趣 28.5 49.7 18.1 3.2 0.5

能力 27.9 53.2 15.6 2.5 0.8

选项 很强(%) 较强(%) 一般(%) 不具备(%) 没有考虑过(%)

合作意识 19.7 32.4 45.8 1.2 0.9

竞争意识 21.3 24.5 45.6 5.4 3.2

创新意识 15.5 33.3 41.9 5.9 3.4

社会适应能力 23.5 21.2 51 0.3 4

人际交往能力 22.6 37.9 36.7 0.3 2.5

(摘编自《浙江省首届新高考学生生涯规划教育现状调查报告》)

材料三:

在生涯发展及其各个维度上,性别、科别、学校性质、是不是独生子女等变量的影响未达到显著作用;年级、学业成绩和父母受教育程度等变量对于生涯发展及其各个维度有显著作用,并且年级越高,生涯发展水平越高,成绩越好,生涯发展水平越高,父母受教育程度越高,生涯发展水平越高。

(摘编自卢淑芳《高中生生涯发展的影响因素及其干预研究》)

材料四:

高中生生涯教育包括学业规划、职业规划和人生规划,是学生在适当时期尽力规划个人未来生涯发展的历程。这个过程中,学生应全面展开自我评估,客观进行生涯选择,稳妥进行人生管理,由此,可以将盲目选择对人生的不利影响降到最低。

在新高考背景下,学生应全面评估自我,对自身能力、性格、兴趣、优劣势、个性、身处环境等有清晰的认识,并在此基础上进行学业规划、生涯规划。生涯规划具有导向性,是随着学生年龄、经历、身处环境不断调整并继续发展的。任何一个阶段的规划都有助于学生清晰认识到“我是谁”“我想成为谁”“我能成为谁”等问题。

新高考改革下,学生学会选择是其高中阶段的重要任务,也是其人生规划初期的基本要求。学生不仅要提前清晰认识评估自我,规划高中三年的选修课程,确定高考的选考科目,更要明确认识到课程选择的意义、生涯选择的重要性、社会需要与个人发展的关系以及人生的价值和责任。

高中生选择权的增加给予学生更多机会和权力去思考规划未来的专业方向和职业道路,促使学生更早地思考人生,选择满意的生活方式,进而寻求个人价值和幸福。通过生涯教育,学生对自己的兴趣、优劣势和身处环境等有清晰的认识,对高中学习、大学专业、未来职业、自我需求和社会需要有正确的认知,进而进行客观地、主动地选择。基于此,学生思考评估后的选择更能强化学生的学习目标,促进学生自我管理,形成良好的生活习惯,从而有助于其终身发展和自我实现。

(摘编自刘瑞颜《新高考背景下高中生生涯教育的意义及途径》)

4.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是( )(2分)

A.超过70%的大学生想重新选择专业,这可能与他们在填报高考志愿时,由家长、教师甚至委托机构代为填报志愿有关。

B.在张惠英看来,中学生明确自己的兴趣方向,结合对社会的了解,尽早地进行科学的职业生涯规划是十分重要的。

C.据材料二可知,“社会适应能力”是被采样学生最容易忽视的因素,而“竞争意识”是最多学生认为自己缺少的。

D.相对于准确自我评估和课程选择来说,课程意义、生涯选择、社会需求、个人发展及人生的价值和责任等,也是高中生要明确认知的。

5.根据上述材料,分析说明国家推行高中生生涯教育想要解决的问题有哪些。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共2小题,8分)

阅读下面的文字,完成6-7题。

接头暗号

王伟锋

拂晓,老钟起床,腰里塞着短斧,悄悄摸上野马岭。

老钟隐身伏在一块大石后查看。野马岭上,血迹斑斑,可见昨夜双方交火之惨烈。但老钟仔细看了,没发现游击队的踪迹,或者有价值的线索。很显然,战场被清理过。老钟暗自懊悔,自己来晚了。

昨天夜半,密集的枪声忽然响起来。老钟从睡梦中惊醒,侧耳倾听,坏了,像是从野马岭传来的。没多久,枪声渐稀,零星的几声枪响过后,浓得化不开的夜,重又陷入深沉的死寂。

下山的路上,他想起一处隐秘的山洞,摸了进去。山洞里的人,已经奄奄一息了。老钟认识,是游击队的李队长。老钟的儿子,也在队伍上。李队长几乎用尽最后的气力,交给老钟一个绣着荷叶的烟荷包,用微弱的声音告诉他,去镇上裁缝铺,接头暗语是:“今晚有出远门的大船吗?”答:“有。渡船上是新修的桅杆!”暗号对上了,就把这个烟荷包交给对方。

“要是……裁缝铺……有敌人,就去找疯,疯……”

“风什么,李队长,风什么?”

然而,无论老钟怎么呼喊,李队长再也没有任何声息了。

老钟紧紧攥着烟荷包,抹着眼泪下山。离开前,他用短斧砍来许多枝蔓,把遗体严严实实掩盖住,三鞠躬,说,李队长,对不起了,以后再给您修墓立碑。

老钟回家换了衣服,乘渡船来到镇上。镇上倒显得平静,除了鬼子、二鬼子正常的巡逻,就是为数不多的乡亲低头匆匆购买些日用急需品。一个不知哪里来的疯婆子,拄着根竹竿,端着豁碗,笃笃笃在前面走,边走边对路人说,可怜可怜我吧,给点儿吃的吧。

老钟警惕地躲在暗处,仔细观察裁缝铺许久。觉得没什么异样,又摸了摸腰间的烟荷包,这才决定前去接头。他压低头上的斗笠,若无其事地踩着石板路,低头慢慢向裁缝铺走去。

快到裁缝铺时,一阵吵嚷声传来。

“疯婆子,找死啊!快滚,滚远点儿!

随着一声呵斥,只见两个衣着体面的人,推推搡搡地把疯婆子从裁缝铺轰了出来。疯婆子跌倒,手里的竹竿和豁碗摔在地上。那碗骨碌碌的,在青石板上滚出去老远。老钟吃惊地左右看看,心知有变。

老钟赶上前去,替疯婆子捡起竹竿,又把滚落的豁碗追回来。

疯婆子唠唠叨叨,对着那俩人骂个没完。看到疯婆子,老钟想起了自己的老母亲,他把豁碗递过去,说:“老人家,您在哪儿安歇?俺送您过去。”

疯婆子夺过豁碗,抱住,突然一把攥住老钟的手腕。

老钟一惊,看起来瘦弱的疯婆子,竟是有把子力气。

疯婆子目光一凛,迅疾低声道:“别说话,跟我走!”

出镇子很远,确定安全无虞了,疯婆子才指指老钟腰间的烟荷包,举起竹竿作威胁状,厉声道:“说,哪里来的?”见老钟慌乱,又压低声道:“今晚,有出远门的大船吗?”

老钟恍悟,回道:“有。渡船上是新修的桅杆!”李队长的遗言里,万一裁缝铺有变,应是要他找这疯婆子。老钟遂镇定下来,将烟荷包从腰间解下,郑重交到疯婆子手里。

“李队长呢?”疯婆子急切地问,“他怎么样了?”

老钟望向远处的船渡口:“他,牺牲了……”

疯婆子无言,艰难地哽咽了一声,转身踉跄走远。

第二年,抗战胜利,镇上插遍了红旗。

渡口的老船工年事已高,老钟接替他撑起了渡船。大军南下的时候,老钟和乡亲们摇着橹,送走了一船又一船的解放军战士。看着这些年轻的朝气蓬勃的面孔,老钟就想起牺牲在前线的儿子,禁不住热泪盈眶。

夜来大雨,湍急的河水,迈着铿锵的脚步奔向远方辽阔的江面。晨光给天际抹上一把红晕,哗哗的流水声里,老钟蹲在船尾,给病中的老母亲熬中药。急剧的咳嗽声不时从船舱里甩出来,老钟听得心惊肉跳。老母亲病势严重,总不见好,老钟隐隐有些担心。

“船家,过河吗?”岸上忽听有人喊。

老钟抬起头,眯着眼,隔着稀薄的河雾打量。来人穿军装,女的,有些面熟。

女人微笑道:“大哥,可找到您了。怎么,不认识了?”见老钟沉吟不语,又说:“我是李队长的爱人。解放了,想接老李回去……今晚,有出远门的大船吗?”

女人说着,用力抹了抹脸上的泪水。

老钟忽然就泣不成声了。他极力按捺起伏的心绪,站起身高声回答道:“有,有啊!渡船上是……新修的桅杆!”这句话,老钟在睡梦中,已经自问自答不知多少遍了。

(选自王伟锋:《接头暗号》,有删改)

6.下列对小说内容和艺术特色欣赏,不正确的一项是( )(2分)

A.小说中老钟所见战场上“血迹斑斑”,体现出战斗的惨烈,为老李受了重伤埋下伏笔。

B.小说用第三人称视角展开叙述,利于把事件的方方面面全都展现出来,也可以更好地揭示每个人的内心活动,让读者产生代入感。

C.小说三次写到老钟流泪,前两次流泪是因痛失战友、想起牺牲的儿子,第三次流泪则因与故人重逢而心绪难平。

D.“浓得化不开的夜”和“晨光给天际抹上一把红晕”描写不同的景物,既渲染不同的气氛,寄寓不同的情感,也有着不同的象征意味。

7.小说中多次出现“接头暗号”,请结合文本分析其作用。(6分)

二、古诗文阅读(32分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,16分)

阅读下面课内外文言文,完成8-11题。

六国论

苏 辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣!秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。 越韩过魏而攻人之国都燕赵拒之于前而韩魏乘之于后此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏,诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶?委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦,秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国因得以自完于其间矣。以四方无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵;以二国委秦,而四国休息于内以阴助其急。若此可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

8.文中加点字的解释、用法全都正确的一项是( )(2分)

A.盖未尝不咎其当时之士:责怪 窃怪天下之诸侯:形容词意动

B.韩、魏塞秦之冲:要道 发愤西向:名词用作动词

C.藉之以蔽其西:慰藉 秦之用兵于燕、赵 :取独

D.以二国委秦:委托 以取其国:介词

9.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.越韩过魏而攻人/之国都/燕赵拒之/于前而韩魏乘之/于后此危道也。

B.越韩过魏/而攻人之国都/燕赵拒之于前/而韩魏乘之于后/此危道也。

C.越韩过魏而攻人/之国都/燕赵拒之于前而韩魏乘之/于后此/危道也。

D.越韩过魏/而攻人之国都/燕赵拒之/于前而韩魏乘之/于后此危道也。

10.比较苏洵与苏辙的《六国论》,对两篇文章分析不恰当的一项是( )(2分)

A.苏洵认为韩、魏之所以“赂秦”,是因为与秦接壤,“为积威之所劫”;如各国按苏辙所说“厚韩亲魏”的办法去做,这个问题就不存在了。可见父子二人的基本立场是接近的。

B.苏辙明确提出“夫天下之所重者,莫如韩、魏也”,因此六国的正确策略应该是“厚韩亲魏以摈秦”。

C.苏洵认为六国破灭的根本原因在于以地赂秦;苏辙认为根本原因在于六国没有远略,背盟败约,自相残杀。可见父子二人的观点不尽相同。

D.两篇《六国论》均为史论文章,均采用借古讽今的写法,结尾都谈到现实问题,委婉地告诫当朝者要吸取历史教训。

11.翻译下列句子。(10分)

(1)委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?(5分)

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是,东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,……

——节选自《项脊轩志》

(2)翻译上面文段划线句子。(5分)

迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。

(二)古代诗歌阅读 (本题共2小题,共8分)

阅读下面宋词,回答12-13题。

六幺令·天中节①

苏轼

虎符缠臂,佳节又端午。门前艾蒲青翠,天淡纸鸢舞。粽叶香飘十里,对酒携樽俎。龙舟争渡,助威呐喊,凭吊祭江诵君赋。

感叹怀王昏聩,悲戚秦吞楚。异客垂涕淫淫,鬓白知几许?朝夕新亭对泣②,泪竭陵阳③处。汨罗江渚,湘累已逝,惟有万千断肠句。

【注】①天中节即端午节。②新亭对泣,语出《世说新语》:“过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。周侯中坐而叹曰:‘风景不殊,正自有山河之异。'皆相视流泪。”③陵阳,屈原第二次被流放,最后所到之地。

12.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )(2分)

A.词的上阙有意选取“艾蒲”“粽叶”“酒”“龙舟”等特有之物描写端午盛况,进而引出对屈原的凭吊。

B.“异客垂涕”“鬓白知几许”写屈原远离故土,多年被流放,两鬓如霜,这是屈原人生经历的真实写照。

C.词的下阙运用“新亭对泣”的典故,是因屈原当时流放在外、痛心国难的心情与晋时渡江避难的中原人士非常相似。

D.词中有景,景中寓“境”而生情,上阙一幅幅生动的民俗风景画扑面而来,下阙一幕幕沧桑的历史再现眼前,形成鲜明对比。

13.有人称:“少见评析的《六幺令·天中节》,实乃有关"端午节"之佳作。”请从艺术特色和情感抒发的角度谈谈你的看法。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共8分)

14.根据文段提示写出原句。

(1)《阿房宫赋》用对偶句“ , ”描写了秦人对从六国剽掠而来的珍宝不知珍惜,生活奢侈浪费无度。

李清照《一剪梅》中一句“____________”从客观景物和主观感受来表现秋的到来。

王勃《送杜少府之任蜀州》叙将别之时,气势宏伟,已寓不必伤别之意,为下文抒情奠定基调的诗句:“ , 。”

(4)苏轼《赤壁赋》中“ ”一句,盛赞曹操文韬武略的英雄气概;“ ”一句,则直抒胸臆,悲叹人生短暂易逝,接着又以“ ”对奔流不息的长江表达了羡慕之情。

三.基础知识积累。(本题共3小题,6分)

阅读下面的文字,完成15-16题。

随着网红经济的出现,短视频成为网红经济中重要的传播媒介。在中国的短视频市场上,快手、抖音、秒拍、火山、小咖秀________。这些新业态的涌现,不仅为企业带来了巨大商机,还“调剂”着大众的生活。更重要的是,互联网新业态________,恰可说明我国的互联网发展充满无限生机,孕育无限可能。但由于绝大多数用户并非专业人士,所以,制作的短视频趋于平庸化,这也________。但只要走向粗俗、甘于庸俗、沦为恶俗,就会挑战法律底线,违背公序良俗,所以值得警惕。

众所周知,目前有大量年轻人活跃在各大短视频平台,如果对“三俗”内容听之任之,对错误的价值观放任自流,那么,不仅不利于短视频行业的长期健康发展,更不利于青少年正确价值观的形成。因此,治理短视频乱象,监管部门重任在肩、________。

15.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )(2分)

A.纷至沓来 风生水起 无可非议 义不容辞

B.络绎不绝 声名鹊起 无可厚非 义不容辞

C.纷至沓来 风生水起 无可厚非 责无旁贷

D.络绎不绝 声名鹊起 无可非议 责无旁贷

16.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(2分)

A.但只要走向粗俗、甘于庸俗、沦为恶俗,就会违背公序良俗,挑战法律底线,所以值得警惕。

B.但只要甘于庸俗、走向粗俗、沦为恶俗,就会违背公序良俗,挑战法律底线,所以值得警惕。

C.但如果走向粗俗、甘于庸俗、沦为恶俗,就会挑战法律底线,违背公序良俗,就值得警惕了。

D.但如果甘于庸俗、走向粗俗、沦为恶俗,乃至违背公序良俗,挑战法律底线,就值得警惕了。

17.下列文化常识不正确的一项是( )(2分)

A.媵嫱:宫廷侍御。嫱,是古代宫廷中一种女官,地位比妃要低;媵,是古代统治阶级嫁女时随嫁的人。

B.龙驭:指天子车驾。除此之外,该词还有“皇帝”“君临天下”及皇帝登基的委婉称法。

C.故事:指先例。在古文中一般也有“旧日的制度,例行的事”以及“典故”等意思。

D.太牢:古代帝王祭祀社稷时,牛、羊、豕三牲全备为“太牢”。根据牺牲搭配的种类不同而有太、少之分。少牢只有羊、豕,没有牛。

四、写作。(40分)

18.阅读下面的材料,根据要求写作。(40分)

某校高三学生的日记片段

17岁的我,高三学生,独身在家。

我的父母是急诊科的医生,妈妈说,每一场相遇都是对彼此的奔赴而来。

辛丑年底,新冠疫情气势汹汹来袭,西安全城封闭。

这样独处的生活其实我已经习惯,寒暑冬夏无数个黄昏趴在窗边等待。

我知道,这一次,他们奔赴而去。

十四天未见,又错过与他们的相遇。小区里急奔,望见全副武装的一对身影。防护镜下,爸妈笨拙地点了点头,我们不约而同地笑了。

短暂的温存,这是我对他们的奔赴。

请结合材料,以“奔赴”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

西安市2021-2022学年高二上学期期末考试

语文答案

1. A

B.文学已死,是评论界的看法,作者并不这么认为。

C.“适度了解美学理论的发展动态,获取相关的美学理论资源,有助于作家激发灵感,深化对城市美学的认识,……”原文只说美学造诣对创作的促进,没有后者促进前者的表达。错误

D.城市文学的题材和内容应注重美学内涵建构,在创作中包括城市生态和人文关怀,文中没有侧重说更关注哪一个。 错。

2.C 文章没有对比旧文学与城市文学 错。

3.D 逻辑关系不成立 错

4.D

【解析】A项,“超过70%的大学生想重新选择专业”说法错误,根据材料一可知,应是“超70%的大学生受访者”。

“中学生明确自己的兴趣方向”说法错误,原文说的是“尽早进行科学的职业生涯规划,主动了解社会,积极探索自我,找到合适的目标,明确前行的方向”。

C项,“‘竞争意识’是最多学生认为自己缺少的”说法错误,根据表格“不具备”一栏中最大值是“5.9”可知,最多学生认为自己缺少的不是“竞争意识”而是“创新意识”。

5.【参考答案】①中学生对社会认知匮乏,对自我缺乏了解与定位,没有明确的发展目标。②因为年级、学业成绩和父母教育程度的制约,中学生发展不公平、不均衡。③中学生发展盲目,没有自主、自我的选择与管理。

6.B【解析】文中的第三者视角是一个有限视角(老钟的视角),叙述者所知有限,有利于更好地营造故事中的悬疑气氛,有利于刻画本人的心理活动,但无法像全知视角那样把所有事件的方方面面全都展现出来,无法揭示每个人的内心活动。

7.【解析】

①“接头暗号”贯通了三个不同的场景,使情节更加紧凑连贯。(结构上)

②“接头暗号”在多年之后仍被记忆,甚至反复出现在老钟的梦里,体现了革命者对革命的坚定信念。(人物形象塑造上)

③“接头暗号”中描绘的情景在解放战争中成为现实,象征着革命之势不可遏止,胜利必将到来,升华了小说的主题。(主题象征上)

(评分说明:情节连贯(结构)、人物形象、象征意味(主旨),每点2 分,共 6 分,有分析、有结论)

8.A

【解析】B.西:名词作状语,句子的谓语省略 C.蔽:借助 D.委:对付 以:连词

9.B 越韩过魏/而攻人之国都,排除A C;于前/于后对句,排除D。

10. D 苏洵的《六国论》采用借古讽今的方法,苏辙的没有采用。

11.(1)放弃小小的韩、魏两国,让他们去抵挡像虎狼一般强大的秦国,他们怎能不屈服而依附秦国呢?

(“委”、“区区”、“当”、“安”各1分,句子1分。)

等到伯父叔父们分了家,在室内外设置了许多小门矮墙,到处都是。东家的狗朝着西家喊叫,客人越过厨房去赴宴,鸡在厅堂里栖息。

(“迨”“异爨”“是”“逾庖”各1分,句意1分)

12.D【解析】(上下阕没有对比之意,只是写现实端午场景与历史感喟而已。)

13.答案:

①上阙运用多种艺术手法如动静结合、铺叙、渲染、夸张等,描写庆祝端午节的盛景。(2分)

②下阙抒怀,直抒胸臆,亦有用典抒情,以人写己,抒发内心的悲叹。

③借古讽今,上阕极力渲染今日"端午"诸种盛况,却重在下片“感怀”,“借古”而“启今”。抨击楚王昏庸,不明事理,借古讽今,锋芒直指向北宋王朝,词人的爱恨情仇寓于其间。

④虚实相间,叙说眼前庆祝端午诸景,是"实";感怀屈原悲苦仇怨的往事为"虚";"虚"写屈原,实及自己,慨古人之忧,发今人之叹。表达词人仕途失意、怀才不遇、遭受贬谪的痛苦哀怨之情。

(答出任意3点满分,如有其它答案,看是否合理,酌情赋分。)

14.(1)鼎铛玉石,金块珠砾

(2)红藕香残玉簟秋

(3)城阙辅三秦,风烟望五津

(4)横槊赋诗 哀吾生之须臾 羡长江之无穷

15.C

①纷至沓来:纷纷到来;连续不断地到来。可用于人和事物,使用正确。

②络绎不绝:(人、马、车、船等)前后相接,连续不断。此语境没有行人车马,不合语境。

③风生水起:风从水面吹过,水面掀起波澜。形容事情做得有生气,蓬勃兴旺。使用正确。

④声名鹊起:形容知名度迅速提高。不合语境。

⑤无可厚非:不可过分指摘,表示虽有缺点,但是可以理解或原谅。使用正确。

⑥无可非议:没有什么可以指摘的,表示言行合乎情理。不合语境。

⑦责无旁贷:自己的责任,不能推卸给别人。是职责所在,使用正确。

⑧义不容辞:道义上不允许推辞。此处不是讲道义的时候,使用错误。

故选A。

16.D

【解析】首先,此句条件关系不成立,应改为假设关系。其次,语序上,应先思想上“甘于”,经“走向”,最后“沦为”;“挑战法律底线”程度更重,应放在“违背公序良俗”之后。

故选D。

17.B.【解析】A.龙驭:指天子车驾。除此之外,该词还有“皇帝”“君临天下”及委婉称呼“帝王去世”。

18.写作。

审题:

材料中关于“奔赴”有双向性,父母的奔赴是作为医生,对生命的职责,使命,责任与担当等。

而“我”的奔赴,可以理解为对父母的感恩,敬佩,学习,可延伸至我未来的使命、责任、担当等。

建议立意:

从父母作为医生的角度,谈一个人(各行各业的人)的社会职责、义务、使命、责任与担当等。

从“我”的角度,谈子女对父母的感恩,敬佩;作为一个学生的使命和责任与担当(未来的使命等)……

若有其他立意老师们商讨。

【译文】

我曾经阅读《史记》的六国世家,私下里感到奇怪的是,天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地和十倍于秦国的人口,全力向西攻打崤山以西方圆千里的秦国,却免不了被灭亡的命运。我常常为这些诸侯深思远虑,认为一定会有可以保全自我的策略。因而未尝不责怪当时六国的那些谋臣,他们对于祸患的考虑太粗疏,谋求利益的眼光太短浅了,而且不了解整个天下的形势啊!

秦国要和诸侯争各国夺天下的场地,并不在齐、楚、燕、赵等国,而是在韩、魏的境内;诸侯要和秦国争夺天下的场地,也不在齐、楚、燕、赵等地区,而是在韩、魏的区域。对秦国来说,韩、魏的存在,就好比一个人在心腹间患病一样。韩、魏两国阻碍了秦国出入的要道,从而掩护了崤山以东的诸侯各国,所以对天下各国来说,没有比韩、魏两国更重要的了。

从前范雎被秦国重用,他就建议拉拢韩国,商鞅被秦国重用,他就建议拉拢魏国。秦昭王在还没获得韩、魏的归服时,就要出兵去攻打齐国的刚、寿两地,范雎就为此担忧而加以劝阻。既然这样,那么秦国所顾忌的,就可以看得出来了。秦国要对燕、赵两国动用兵力,这对秦国是危险的事情;越过韩、魏两国去攻打他人的国都,前面有燕、赵的抵抗,后面有韩、魏乘机进攻,这是危险的道路啊。可是,当秦国去攻打燕、赵两国时,却不曾有对韩、魏的顾虑,那是韩、魏归附了秦国的缘故啊。韩、魏是诸侯各国的屏障,却让秦国人能够在他们的国境内进出自如,这难道算得上是了解天下的形势吗?放弃小小的韩、魏两国,让他们去抵挡像虎狼一般强大的秦国,他们怎能不屈服于秦国呢?韩、魏屈服于秦国后,秦国人就可以对东方各诸侯国用兵,从而使全天下诸侯普遍受到秦国的祸害。

韩、魏是不能独自抵挡秦国的,可是全天下的诸侯却要凭借作为对西方的屏障,所以就不如亲近韩、魏以此来抗拒秦国。秦国人就不敢越过韩、魏,去觊觎齐、楚、燕、赵等国,那么齐、楚、燕、赵等国就能够凭这样的局面保全自身了。凭着四个没有战事的国家,去支持面对敌寇的韩国和魏国,使韩国和魏国没有来自东方的忧虑,从而替全天下挺身而出来抵挡秦国军队。用韩、魏两国对付秦国,其余四国在后方休生养息,以便暗中帮助前方两国解除危急,像这样就可以应付一切事变,那秦国还能怎么样呢 诸侯们不知道想出这样的策略,却只贪图边境上些微土地的利益,违背盟誓、毁弃约定,来互相残杀,秦国的军队还没出动,天下的诸侯各国就已经困厄了。致使秦国人能够趁虚而入,攻取这些国家,结果能不令人悲哀吗!

语文试题

一、现代文阅读。(22分)

(一)论述类文本阅读(本题共3小题,6分)

阅读下面的文字,完成1-3题。

城市化浪潮下,城市文学的城市美学构建面临不少问题,文学界亦缺乏关注和描述当代城市审美现状的氛围,而从城市文学创作实绩来看,文坛尚缺乏真正能体现城市美学新面貌的精品力作,这与当下迅猛发展的城市化进程并不匹配。

当前,城市文学的创作和发展面临三个方面的新变化,即城市新变化、文学新变化和美学新变化。忽视这些新变化,文学的城市书写就会成为空中楼阁,文学介入城市审美的力度也会大打折扣。

城市新变化是21世纪以来我国城市化迅猛发展的必然结果。城市化为城市人文、景观、气质、价值等领城带来全新面貌,其中既包含新希望和新成就,也包含新问题和新矛盾,这些都会对人的生活状态和生存价值产生很大影响。如果说文学是对现实社会状况的反映和对人精神状态的书写,那么就不应对当下社会这一显明的转型现实以及由此带来的精神生活变迁视而不见。

城市文学面临的第二种变化来自文学自身。城市社会的发展给文学带来的影响是深远的,首先是创作群体的构成和生存方式出现了变化。城市文化生态的运转方式带来大量“非典型”创作群体。其次,文学观念也在发生变化。评论界屡屡发出“文学已死”的呼叹,但这不过是旧文学观念遇到新文学现象时发生阐释障碍的体现。有的人之所以看不懂其中的变化,是因为评价尺度和眼光滞后于时代、滞后于城市文化的发展现实。实际上,文学越来越深地渗入到城市生活的方方面面,消费文化转型也好,视觉文化转向也罢,都不会让文学走向死亡。如今纯粹性的、以传统文本形式存在的纯文学确实有式微之势,但文学以另一种方式获得新发展,如零散式的文学元素、拼贴式的文学形象、无处不在的文学表达等。虽然这在文学批评中多被视为文学“沉沦”的标志,但其折射出的文学形态与观念的转变却也是无法否认的事实。

21世纪以来美学的研究转向与发展成果,是城市文学面临的第三种变化,也应被城市文学创作所吸收。当下,美学在生态美学、生活美学、空间美学、日常生活审美化等方面的新创获,都是面向城市生活的日常审美实践而提出的,涵盖城市文学所应关注的许多方面,比如城市文化精神、日常审美批判、城市景观生态问题、城市中个人审美心理等。适度了解美学理论的发展动态,获取相关的美学理论资源,有助于作家激发灵感,深化对城市美学的认识,从而在城市文学创作中提升作品的思想深度和情感浓度,在文学中构建城市新的、鲜活的审美形象。

城市文学应在题材和内容等多方面注重美学内涵构建,体现美学精神。具体到创作层面,主要包括以下几点。第一,城市文学应把握时代脉搏和城市文化传承脉络,关注城市审美文化的历史演变和新动向。第二,对城市生态环境和人文景观进行描述和评判,融合生态文学与城市文学的视野与价值理念,体现文学对城市生态美学的介入与思考。第三、叙述家庭、社区、学校、文化场所等城市空间的审美故事,关注城市居民日常生活审美状况,描绘城市人在生活和工作场景中的审美感知与感觉状态。第四,美学关怀是一种人文关怀,城市文学应关注打工群体、新移民群体等所遭遇的文化融合与美学差异,关注普通人的审美文化生活状况,体现文学的人文关怀意识。

总之,面对当下城市审美文化发展的现实,城市文学需积极进行美学反思,建构城市审美话语和审美范式,引领城市审美潮流,使文学影响城市审美观念与日常生活,让城市更具活力和魅力。

(摘编自黄仲山《城市文学应构建城市新审美》,《中国社会科学报》2020年12月7日)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(2分)

A.城市迅猛发展,当下社会的转型以及由此带来的精神生活变迁影响着城市文学的书写。

B.文学已死的原因之一是旧的文学观念、评价尺度和眼光滞后于时代。

C.作家的美学造诣与作品的思想深度、情感浓度,二者有着相辅相成的关系。

D.城市文学在题材和内容上应更多地关注城市生态问题以及人文关怀。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(2分)

A.文章提出城市文学现状存在的各种问题,为下文的观点论述明确了方向。

B.文章主要从城市文学面临的新变化及美学内涵构建策略两个方面展开论述。

C.通过对比旧文学与城市文学,文章深化了人们对文学形态与观念转变的理解。

D.文章前半部分的分析,是为了论述城市文学应注重美学内涵构建,体现美学精神。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(2分)

A.与我国城市化进程匹配的体现城市美学新面貌的文学精品力作尚不多见。

B.大量“非典型”创作群体的出现是城市文化生态的运转方式带来的结果。

C.零散式的文学元素、拼贴式的文学形象折射出文学形态与观念的转变。

D.如果城市文学能够影响城市审美观念与日常生活,城市就更具活力和魅力。

(二)实用类文本阅读(本题共2小题,8分)

阅读下面的文字,完成4-5题。

材料一:

“每到四五月份,办公电话就成了热线,十有八九是咨询转专业的。相当一部分学生在上大学前,都不知道所报考的专业到底要学什么。”近日,一位高校教务处负责人表示,与转专业相对的是高考生报志愿时的迷茫:“高考学生都说不清楚自己的兴趣点是什么,将来想从事哪方面的工作,往往由家长、教师甚至委托机构代为填报。”有调查显示,在填报高考志愿时,仅有13.6%的人了解所选专业;有超70%的大学生受访者表示,如果有可能,想重新选择一次专业。

“新高考背景下,中学生需要尽早进行科学的职业生涯规划,主动了解社会,积极探索自我,找到合适的目标,明确前行的方向。”石家庄市教育科学研究所副所长张惠英介绍。

(摘编自河北新闻网《生涯规划教育,让学生找到前行航标》)

材料二:

浙江省高中学生自我认知情况调查表

选项 非常了解(%) 了解(%) 不是很了解(%) 一点不了解(%) 没有考虑过(%)

个性 30.2 60.3 7 1.9 0.6

兴趣 28.5 49.7 18.1 3.2 0.5

能力 27.9 53.2 15.6 2.5 0.8

选项 很强(%) 较强(%) 一般(%) 不具备(%) 没有考虑过(%)

合作意识 19.7 32.4 45.8 1.2 0.9

竞争意识 21.3 24.5 45.6 5.4 3.2

创新意识 15.5 33.3 41.9 5.9 3.4

社会适应能力 23.5 21.2 51 0.3 4

人际交往能力 22.6 37.9 36.7 0.3 2.5

(摘编自《浙江省首届新高考学生生涯规划教育现状调查报告》)

材料三:

在生涯发展及其各个维度上,性别、科别、学校性质、是不是独生子女等变量的影响未达到显著作用;年级、学业成绩和父母受教育程度等变量对于生涯发展及其各个维度有显著作用,并且年级越高,生涯发展水平越高,成绩越好,生涯发展水平越高,父母受教育程度越高,生涯发展水平越高。

(摘编自卢淑芳《高中生生涯发展的影响因素及其干预研究》)

材料四:

高中生生涯教育包括学业规划、职业规划和人生规划,是学生在适当时期尽力规划个人未来生涯发展的历程。这个过程中,学生应全面展开自我评估,客观进行生涯选择,稳妥进行人生管理,由此,可以将盲目选择对人生的不利影响降到最低。

在新高考背景下,学生应全面评估自我,对自身能力、性格、兴趣、优劣势、个性、身处环境等有清晰的认识,并在此基础上进行学业规划、生涯规划。生涯规划具有导向性,是随着学生年龄、经历、身处环境不断调整并继续发展的。任何一个阶段的规划都有助于学生清晰认识到“我是谁”“我想成为谁”“我能成为谁”等问题。

新高考改革下,学生学会选择是其高中阶段的重要任务,也是其人生规划初期的基本要求。学生不仅要提前清晰认识评估自我,规划高中三年的选修课程,确定高考的选考科目,更要明确认识到课程选择的意义、生涯选择的重要性、社会需要与个人发展的关系以及人生的价值和责任。

高中生选择权的增加给予学生更多机会和权力去思考规划未来的专业方向和职业道路,促使学生更早地思考人生,选择满意的生活方式,进而寻求个人价值和幸福。通过生涯教育,学生对自己的兴趣、优劣势和身处环境等有清晰的认识,对高中学习、大学专业、未来职业、自我需求和社会需要有正确的认知,进而进行客观地、主动地选择。基于此,学生思考评估后的选择更能强化学生的学习目标,促进学生自我管理,形成良好的生活习惯,从而有助于其终身发展和自我实现。

(摘编自刘瑞颜《新高考背景下高中生生涯教育的意义及途径》)

4.下列对材料相关内容的理解,正确的一项是( )(2分)

A.超过70%的大学生想重新选择专业,这可能与他们在填报高考志愿时,由家长、教师甚至委托机构代为填报志愿有关。

B.在张惠英看来,中学生明确自己的兴趣方向,结合对社会的了解,尽早地进行科学的职业生涯规划是十分重要的。

C.据材料二可知,“社会适应能力”是被采样学生最容易忽视的因素,而“竞争意识”是最多学生认为自己缺少的。

D.相对于准确自我评估和课程选择来说,课程意义、生涯选择、社会需求、个人发展及人生的价值和责任等,也是高中生要明确认知的。

5.根据上述材料,分析说明国家推行高中生生涯教育想要解决的问题有哪些。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共2小题,8分)

阅读下面的文字,完成6-7题。

接头暗号

王伟锋

拂晓,老钟起床,腰里塞着短斧,悄悄摸上野马岭。

老钟隐身伏在一块大石后查看。野马岭上,血迹斑斑,可见昨夜双方交火之惨烈。但老钟仔细看了,没发现游击队的踪迹,或者有价值的线索。很显然,战场被清理过。老钟暗自懊悔,自己来晚了。

昨天夜半,密集的枪声忽然响起来。老钟从睡梦中惊醒,侧耳倾听,坏了,像是从野马岭传来的。没多久,枪声渐稀,零星的几声枪响过后,浓得化不开的夜,重又陷入深沉的死寂。

下山的路上,他想起一处隐秘的山洞,摸了进去。山洞里的人,已经奄奄一息了。老钟认识,是游击队的李队长。老钟的儿子,也在队伍上。李队长几乎用尽最后的气力,交给老钟一个绣着荷叶的烟荷包,用微弱的声音告诉他,去镇上裁缝铺,接头暗语是:“今晚有出远门的大船吗?”答:“有。渡船上是新修的桅杆!”暗号对上了,就把这个烟荷包交给对方。

“要是……裁缝铺……有敌人,就去找疯,疯……”

“风什么,李队长,风什么?”

然而,无论老钟怎么呼喊,李队长再也没有任何声息了。

老钟紧紧攥着烟荷包,抹着眼泪下山。离开前,他用短斧砍来许多枝蔓,把遗体严严实实掩盖住,三鞠躬,说,李队长,对不起了,以后再给您修墓立碑。

老钟回家换了衣服,乘渡船来到镇上。镇上倒显得平静,除了鬼子、二鬼子正常的巡逻,就是为数不多的乡亲低头匆匆购买些日用急需品。一个不知哪里来的疯婆子,拄着根竹竿,端着豁碗,笃笃笃在前面走,边走边对路人说,可怜可怜我吧,给点儿吃的吧。

老钟警惕地躲在暗处,仔细观察裁缝铺许久。觉得没什么异样,又摸了摸腰间的烟荷包,这才决定前去接头。他压低头上的斗笠,若无其事地踩着石板路,低头慢慢向裁缝铺走去。

快到裁缝铺时,一阵吵嚷声传来。

“疯婆子,找死啊!快滚,滚远点儿!

随着一声呵斥,只见两个衣着体面的人,推推搡搡地把疯婆子从裁缝铺轰了出来。疯婆子跌倒,手里的竹竿和豁碗摔在地上。那碗骨碌碌的,在青石板上滚出去老远。老钟吃惊地左右看看,心知有变。

老钟赶上前去,替疯婆子捡起竹竿,又把滚落的豁碗追回来。

疯婆子唠唠叨叨,对着那俩人骂个没完。看到疯婆子,老钟想起了自己的老母亲,他把豁碗递过去,说:“老人家,您在哪儿安歇?俺送您过去。”

疯婆子夺过豁碗,抱住,突然一把攥住老钟的手腕。

老钟一惊,看起来瘦弱的疯婆子,竟是有把子力气。

疯婆子目光一凛,迅疾低声道:“别说话,跟我走!”

出镇子很远,确定安全无虞了,疯婆子才指指老钟腰间的烟荷包,举起竹竿作威胁状,厉声道:“说,哪里来的?”见老钟慌乱,又压低声道:“今晚,有出远门的大船吗?”

老钟恍悟,回道:“有。渡船上是新修的桅杆!”李队长的遗言里,万一裁缝铺有变,应是要他找这疯婆子。老钟遂镇定下来,将烟荷包从腰间解下,郑重交到疯婆子手里。

“李队长呢?”疯婆子急切地问,“他怎么样了?”

老钟望向远处的船渡口:“他,牺牲了……”

疯婆子无言,艰难地哽咽了一声,转身踉跄走远。

第二年,抗战胜利,镇上插遍了红旗。

渡口的老船工年事已高,老钟接替他撑起了渡船。大军南下的时候,老钟和乡亲们摇着橹,送走了一船又一船的解放军战士。看着这些年轻的朝气蓬勃的面孔,老钟就想起牺牲在前线的儿子,禁不住热泪盈眶。

夜来大雨,湍急的河水,迈着铿锵的脚步奔向远方辽阔的江面。晨光给天际抹上一把红晕,哗哗的流水声里,老钟蹲在船尾,给病中的老母亲熬中药。急剧的咳嗽声不时从船舱里甩出来,老钟听得心惊肉跳。老母亲病势严重,总不见好,老钟隐隐有些担心。

“船家,过河吗?”岸上忽听有人喊。

老钟抬起头,眯着眼,隔着稀薄的河雾打量。来人穿军装,女的,有些面熟。

女人微笑道:“大哥,可找到您了。怎么,不认识了?”见老钟沉吟不语,又说:“我是李队长的爱人。解放了,想接老李回去……今晚,有出远门的大船吗?”

女人说着,用力抹了抹脸上的泪水。

老钟忽然就泣不成声了。他极力按捺起伏的心绪,站起身高声回答道:“有,有啊!渡船上是……新修的桅杆!”这句话,老钟在睡梦中,已经自问自答不知多少遍了。

(选自王伟锋:《接头暗号》,有删改)

6.下列对小说内容和艺术特色欣赏,不正确的一项是( )(2分)

A.小说中老钟所见战场上“血迹斑斑”,体现出战斗的惨烈,为老李受了重伤埋下伏笔。

B.小说用第三人称视角展开叙述,利于把事件的方方面面全都展现出来,也可以更好地揭示每个人的内心活动,让读者产生代入感。

C.小说三次写到老钟流泪,前两次流泪是因痛失战友、想起牺牲的儿子,第三次流泪则因与故人重逢而心绪难平。

D.“浓得化不开的夜”和“晨光给天际抹上一把红晕”描写不同的景物,既渲染不同的气氛,寄寓不同的情感,也有着不同的象征意味。

7.小说中多次出现“接头暗号”,请结合文本分析其作用。(6分)

二、古诗文阅读(32分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,16分)

阅读下面课内外文言文,完成8-11题。

六国论

苏 辙

尝读六国世家,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣!秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。 越韩过魏而攻人之国都燕赵拒之于前而韩魏乘之于后此危道也。而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。夫韩、魏,诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶?委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯,藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦,秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国因得以自完于其间矣。以四方无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵;以二国委秦,而四国休息于内以阴助其急。若此可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此而乃贪疆场尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!

8.文中加点字的解释、用法全都正确的一项是( )(2分)

A.盖未尝不咎其当时之士:责怪 窃怪天下之诸侯:形容词意动

B.韩、魏塞秦之冲:要道 发愤西向:名词用作动词

C.藉之以蔽其西:慰藉 秦之用兵于燕、赵 :取独

D.以二国委秦:委托 以取其国:介词

9.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.越韩过魏而攻人/之国都/燕赵拒之/于前而韩魏乘之/于后此危道也。

B.越韩过魏/而攻人之国都/燕赵拒之于前/而韩魏乘之于后/此危道也。

C.越韩过魏而攻人/之国都/燕赵拒之于前而韩魏乘之/于后此/危道也。

D.越韩过魏/而攻人之国都/燕赵拒之/于前而韩魏乘之/于后此危道也。

10.比较苏洵与苏辙的《六国论》,对两篇文章分析不恰当的一项是( )(2分)

A.苏洵认为韩、魏之所以“赂秦”,是因为与秦接壤,“为积威之所劫”;如各国按苏辙所说“厚韩亲魏”的办法去做,这个问题就不存在了。可见父子二人的基本立场是接近的。

B.苏辙明确提出“夫天下之所重者,莫如韩、魏也”,因此六国的正确策略应该是“厚韩亲魏以摈秦”。

C.苏洵认为六国破灭的根本原因在于以地赂秦;苏辙认为根本原因在于六国没有远略,背盟败约,自相残杀。可见父子二人的观点不尽相同。

D.两篇《六国论》均为史论文章,均采用借古讽今的写法,结尾都谈到现实问题,委婉地告诫当朝者要吸取历史教训。

11.翻译下列句子。(10分)

(1)委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?(5分)

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是庭中通南北为一。迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是,东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。庭中始为篱,已为墙,……

——节选自《项脊轩志》

(2)翻译上面文段划线句子。(5分)

迨诸父异爨,内外多置小门墙,往往而是。东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅。

(二)古代诗歌阅读 (本题共2小题,共8分)

阅读下面宋词,回答12-13题。

六幺令·天中节①

苏轼

虎符缠臂,佳节又端午。门前艾蒲青翠,天淡纸鸢舞。粽叶香飘十里,对酒携樽俎。龙舟争渡,助威呐喊,凭吊祭江诵君赋。

感叹怀王昏聩,悲戚秦吞楚。异客垂涕淫淫,鬓白知几许?朝夕新亭对泣②,泪竭陵阳③处。汨罗江渚,湘累已逝,惟有万千断肠句。

【注】①天中节即端午节。②新亭对泣,语出《世说新语》:“过江诸人,每至美日,辄相邀新亭,藉卉饮宴。周侯中坐而叹曰:‘风景不殊,正自有山河之异。'皆相视流泪。”③陵阳,屈原第二次被流放,最后所到之地。

12.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )(2分)

A.词的上阙有意选取“艾蒲”“粽叶”“酒”“龙舟”等特有之物描写端午盛况,进而引出对屈原的凭吊。

B.“异客垂涕”“鬓白知几许”写屈原远离故土,多年被流放,两鬓如霜,这是屈原人生经历的真实写照。

C.词的下阙运用“新亭对泣”的典故,是因屈原当时流放在外、痛心国难的心情与晋时渡江避难的中原人士非常相似。

D.词中有景,景中寓“境”而生情,上阙一幅幅生动的民俗风景画扑面而来,下阙一幕幕沧桑的历史再现眼前,形成鲜明对比。

13.有人称:“少见评析的《六幺令·天中节》,实乃有关"端午节"之佳作。”请从艺术特色和情感抒发的角度谈谈你的看法。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共8分)

14.根据文段提示写出原句。

(1)《阿房宫赋》用对偶句“ , ”描写了秦人对从六国剽掠而来的珍宝不知珍惜,生活奢侈浪费无度。

李清照《一剪梅》中一句“____________”从客观景物和主观感受来表现秋的到来。

王勃《送杜少府之任蜀州》叙将别之时,气势宏伟,已寓不必伤别之意,为下文抒情奠定基调的诗句:“ , 。”

(4)苏轼《赤壁赋》中“ ”一句,盛赞曹操文韬武略的英雄气概;“ ”一句,则直抒胸臆,悲叹人生短暂易逝,接着又以“ ”对奔流不息的长江表达了羡慕之情。

三.基础知识积累。(本题共3小题,6分)

阅读下面的文字,完成15-16题。

随着网红经济的出现,短视频成为网红经济中重要的传播媒介。在中国的短视频市场上,快手、抖音、秒拍、火山、小咖秀________。这些新业态的涌现,不仅为企业带来了巨大商机,还“调剂”着大众的生活。更重要的是,互联网新业态________,恰可说明我国的互联网发展充满无限生机,孕育无限可能。但由于绝大多数用户并非专业人士,所以,制作的短视频趋于平庸化,这也________。但只要走向粗俗、甘于庸俗、沦为恶俗,就会挑战法律底线,违背公序良俗,所以值得警惕。

众所周知,目前有大量年轻人活跃在各大短视频平台,如果对“三俗”内容听之任之,对错误的价值观放任自流,那么,不仅不利于短视频行业的长期健康发展,更不利于青少年正确价值观的形成。因此,治理短视频乱象,监管部门重任在肩、________。

15.依次填入文中横线上的成语,全都恰当的一项是( )(2分)

A.纷至沓来 风生水起 无可非议 义不容辞

B.络绎不绝 声名鹊起 无可厚非 义不容辞

C.纷至沓来 风生水起 无可厚非 责无旁贷

D.络绎不绝 声名鹊起 无可非议 责无旁贷

16.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(2分)

A.但只要走向粗俗、甘于庸俗、沦为恶俗,就会违背公序良俗,挑战法律底线,所以值得警惕。

B.但只要甘于庸俗、走向粗俗、沦为恶俗,就会违背公序良俗,挑战法律底线,所以值得警惕。

C.但如果走向粗俗、甘于庸俗、沦为恶俗,就会挑战法律底线,违背公序良俗,就值得警惕了。

D.但如果甘于庸俗、走向粗俗、沦为恶俗,乃至违背公序良俗,挑战法律底线,就值得警惕了。

17.下列文化常识不正确的一项是( )(2分)

A.媵嫱:宫廷侍御。嫱,是古代宫廷中一种女官,地位比妃要低;媵,是古代统治阶级嫁女时随嫁的人。

B.龙驭:指天子车驾。除此之外,该词还有“皇帝”“君临天下”及皇帝登基的委婉称法。

C.故事:指先例。在古文中一般也有“旧日的制度,例行的事”以及“典故”等意思。

D.太牢:古代帝王祭祀社稷时,牛、羊、豕三牲全备为“太牢”。根据牺牲搭配的种类不同而有太、少之分。少牢只有羊、豕,没有牛。

四、写作。(40分)

18.阅读下面的材料,根据要求写作。(40分)

某校高三学生的日记片段

17岁的我,高三学生,独身在家。

我的父母是急诊科的医生,妈妈说,每一场相遇都是对彼此的奔赴而来。

辛丑年底,新冠疫情气势汹汹来袭,西安全城封闭。

这样独处的生活其实我已经习惯,寒暑冬夏无数个黄昏趴在窗边等待。

我知道,这一次,他们奔赴而去。

十四天未见,又错过与他们的相遇。小区里急奔,望见全副武装的一对身影。防护镜下,爸妈笨拙地点了点头,我们不约而同地笑了。

短暂的温存,这是我对他们的奔赴。

请结合材料,以“奔赴”为主题,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

西安市2021-2022学年高二上学期期末考试

语文答案

1. A

B.文学已死,是评论界的看法,作者并不这么认为。

C.“适度了解美学理论的发展动态,获取相关的美学理论资源,有助于作家激发灵感,深化对城市美学的认识,……”原文只说美学造诣对创作的促进,没有后者促进前者的表达。错误

D.城市文学的题材和内容应注重美学内涵建构,在创作中包括城市生态和人文关怀,文中没有侧重说更关注哪一个。 错。

2.C 文章没有对比旧文学与城市文学 错。

3.D 逻辑关系不成立 错

4.D

【解析】A项,“超过70%的大学生想重新选择专业”说法错误,根据材料一可知,应是“超70%的大学生受访者”。

“中学生明确自己的兴趣方向”说法错误,原文说的是“尽早进行科学的职业生涯规划,主动了解社会,积极探索自我,找到合适的目标,明确前行的方向”。

C项,“‘竞争意识’是最多学生认为自己缺少的”说法错误,根据表格“不具备”一栏中最大值是“5.9”可知,最多学生认为自己缺少的不是“竞争意识”而是“创新意识”。

5.【参考答案】①中学生对社会认知匮乏,对自我缺乏了解与定位,没有明确的发展目标。②因为年级、学业成绩和父母教育程度的制约,中学生发展不公平、不均衡。③中学生发展盲目,没有自主、自我的选择与管理。

6.B【解析】文中的第三者视角是一个有限视角(老钟的视角),叙述者所知有限,有利于更好地营造故事中的悬疑气氛,有利于刻画本人的心理活动,但无法像全知视角那样把所有事件的方方面面全都展现出来,无法揭示每个人的内心活动。

7.【解析】

①“接头暗号”贯通了三个不同的场景,使情节更加紧凑连贯。(结构上)

②“接头暗号”在多年之后仍被记忆,甚至反复出现在老钟的梦里,体现了革命者对革命的坚定信念。(人物形象塑造上)

③“接头暗号”中描绘的情景在解放战争中成为现实,象征着革命之势不可遏止,胜利必将到来,升华了小说的主题。(主题象征上)

(评分说明:情节连贯(结构)、人物形象、象征意味(主旨),每点2 分,共 6 分,有分析、有结论)

8.A

【解析】B.西:名词作状语,句子的谓语省略 C.蔽:借助 D.委:对付 以:连词

9.B 越韩过魏/而攻人之国都,排除A C;于前/于后对句,排除D。

10. D 苏洵的《六国论》采用借古讽今的方法,苏辙的没有采用。

11.(1)放弃小小的韩、魏两国,让他们去抵挡像虎狼一般强大的秦国,他们怎能不屈服而依附秦国呢?

(“委”、“区区”、“当”、“安”各1分,句子1分。)

等到伯父叔父们分了家,在室内外设置了许多小门矮墙,到处都是。东家的狗朝着西家喊叫,客人越过厨房去赴宴,鸡在厅堂里栖息。

(“迨”“异爨”“是”“逾庖”各1分,句意1分)

12.D【解析】(上下阕没有对比之意,只是写现实端午场景与历史感喟而已。)

13.答案:

①上阙运用多种艺术手法如动静结合、铺叙、渲染、夸张等,描写庆祝端午节的盛景。(2分)

②下阙抒怀,直抒胸臆,亦有用典抒情,以人写己,抒发内心的悲叹。

③借古讽今,上阕极力渲染今日"端午"诸种盛况,却重在下片“感怀”,“借古”而“启今”。抨击楚王昏庸,不明事理,借古讽今,锋芒直指向北宋王朝,词人的爱恨情仇寓于其间。

④虚实相间,叙说眼前庆祝端午诸景,是"实";感怀屈原悲苦仇怨的往事为"虚";"虚"写屈原,实及自己,慨古人之忧,发今人之叹。表达词人仕途失意、怀才不遇、遭受贬谪的痛苦哀怨之情。

(答出任意3点满分,如有其它答案,看是否合理,酌情赋分。)

14.(1)鼎铛玉石,金块珠砾

(2)红藕香残玉簟秋

(3)城阙辅三秦,风烟望五津

(4)横槊赋诗 哀吾生之须臾 羡长江之无穷

15.C

①纷至沓来:纷纷到来;连续不断地到来。可用于人和事物,使用正确。

②络绎不绝:(人、马、车、船等)前后相接,连续不断。此语境没有行人车马,不合语境。

③风生水起:风从水面吹过,水面掀起波澜。形容事情做得有生气,蓬勃兴旺。使用正确。

④声名鹊起:形容知名度迅速提高。不合语境。

⑤无可厚非:不可过分指摘,表示虽有缺点,但是可以理解或原谅。使用正确。

⑥无可非议:没有什么可以指摘的,表示言行合乎情理。不合语境。

⑦责无旁贷:自己的责任,不能推卸给别人。是职责所在,使用正确。

⑧义不容辞:道义上不允许推辞。此处不是讲道义的时候,使用错误。

故选A。

16.D

【解析】首先,此句条件关系不成立,应改为假设关系。其次,语序上,应先思想上“甘于”,经“走向”,最后“沦为”;“挑战法律底线”程度更重,应放在“违背公序良俗”之后。

故选D。

17.B.【解析】A.龙驭:指天子车驾。除此之外,该词还有“皇帝”“君临天下”及委婉称呼“帝王去世”。

18.写作。

审题:

材料中关于“奔赴”有双向性,父母的奔赴是作为医生,对生命的职责,使命,责任与担当等。

而“我”的奔赴,可以理解为对父母的感恩,敬佩,学习,可延伸至我未来的使命、责任、担当等。

建议立意:

从父母作为医生的角度,谈一个人(各行各业的人)的社会职责、义务、使命、责任与担当等。

从“我”的角度,谈子女对父母的感恩,敬佩;作为一个学生的使命和责任与担当(未来的使命等)……

若有其他立意老师们商讨。

【译文】

我曾经阅读《史记》的六国世家,私下里感到奇怪的是,天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地和十倍于秦国的人口,全力向西攻打崤山以西方圆千里的秦国,却免不了被灭亡的命运。我常常为这些诸侯深思远虑,认为一定会有可以保全自我的策略。因而未尝不责怪当时六国的那些谋臣,他们对于祸患的考虑太粗疏,谋求利益的眼光太短浅了,而且不了解整个天下的形势啊!

秦国要和诸侯争各国夺天下的场地,并不在齐、楚、燕、赵等国,而是在韩、魏的境内;诸侯要和秦国争夺天下的场地,也不在齐、楚、燕、赵等地区,而是在韩、魏的区域。对秦国来说,韩、魏的存在,就好比一个人在心腹间患病一样。韩、魏两国阻碍了秦国出入的要道,从而掩护了崤山以东的诸侯各国,所以对天下各国来说,没有比韩、魏两国更重要的了。

从前范雎被秦国重用,他就建议拉拢韩国,商鞅被秦国重用,他就建议拉拢魏国。秦昭王在还没获得韩、魏的归服时,就要出兵去攻打齐国的刚、寿两地,范雎就为此担忧而加以劝阻。既然这样,那么秦国所顾忌的,就可以看得出来了。秦国要对燕、赵两国动用兵力,这对秦国是危险的事情;越过韩、魏两国去攻打他人的国都,前面有燕、赵的抵抗,后面有韩、魏乘机进攻,这是危险的道路啊。可是,当秦国去攻打燕、赵两国时,却不曾有对韩、魏的顾虑,那是韩、魏归附了秦国的缘故啊。韩、魏是诸侯各国的屏障,却让秦国人能够在他们的国境内进出自如,这难道算得上是了解天下的形势吗?放弃小小的韩、魏两国,让他们去抵挡像虎狼一般强大的秦国,他们怎能不屈服于秦国呢?韩、魏屈服于秦国后,秦国人就可以对东方各诸侯国用兵,从而使全天下诸侯普遍受到秦国的祸害。

韩、魏是不能独自抵挡秦国的,可是全天下的诸侯却要凭借作为对西方的屏障,所以就不如亲近韩、魏以此来抗拒秦国。秦国人就不敢越过韩、魏,去觊觎齐、楚、燕、赵等国,那么齐、楚、燕、赵等国就能够凭这样的局面保全自身了。凭着四个没有战事的国家,去支持面对敌寇的韩国和魏国,使韩国和魏国没有来自东方的忧虑,从而替全天下挺身而出来抵挡秦国军队。用韩、魏两国对付秦国,其余四国在后方休生养息,以便暗中帮助前方两国解除危急,像这样就可以应付一切事变,那秦国还能怎么样呢 诸侯们不知道想出这样的策略,却只贪图边境上些微土地的利益,违背盟誓、毁弃约定,来互相残杀,秦国的军队还没出动,天下的诸侯各国就已经困厄了。致使秦国人能够趁虚而入,攻取这些国家,结果能不令人悲哀吗!

同课章节目录