第14课 明朝的统治期末试题选编(含解析)2020-2021学年河北省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第14课 明朝的统治期末试题选编(含解析)2020-2021学年河北省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 228.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-10 07:40:42 | ||

图片预览

文档简介

3.14明朝的统治

一、选择题

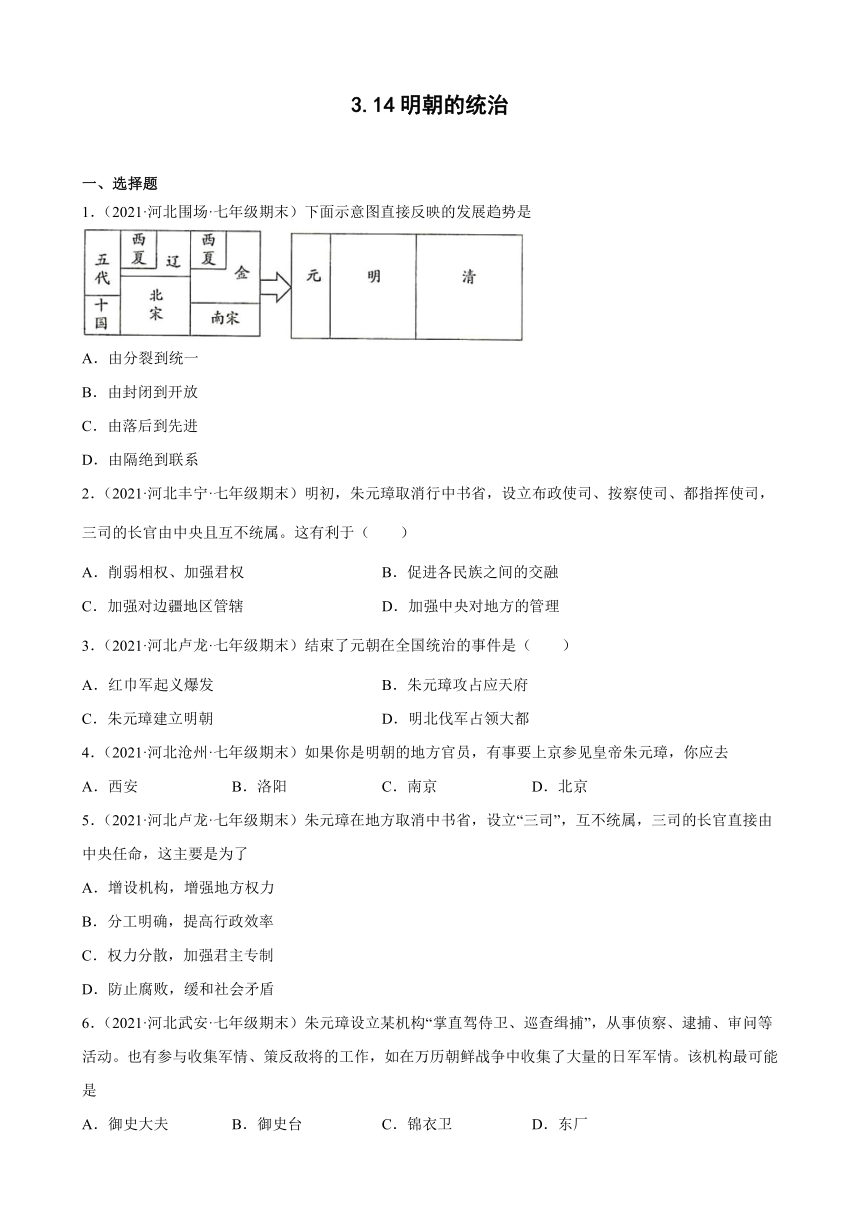

1.(2021·河北围场·七年级期末)下面示意图直接反映的发展趋势是

A.由分裂到统一

B.由封闭到开放

C.由落后到先进

D.由隔绝到联系

2.(2021·河北丰宁·七年级期末)明初,朱元璋取消行中书省,设立布政使司、按察使司、都指挥使司,三司的长官由中央且互不统属。这有利于( )

A.削弱相权、加强君权 B.促进各民族之间的交融

C.加强对边疆地区管辖 D.加强中央对地方的管理

3.(2021·河北卢龙·七年级期末)结束了元朝在全国统治的事件是( )

A.红巾军起义爆发 B.朱元璋攻占应天府

C.朱元璋建立明朝 D.明北伐军占领大都

4.(2021·河北沧州·七年级期末)如果你是明朝的地方官员,有事要上京参见皇帝朱元璋,你应去

A.西安 B.洛阳 C.南京 D.北京

5.(2021·河北卢龙·七年级期末)朱元璋在地方取消中书省,设立“三司”,互不统属,三司的长官直接由中央任命,这主要是为了

A.增设机构,增强地方权力

B.分工明确,提高行政效率

C.权力分散,加强君主专制

D.防止腐败,缓和社会矛盾

6.(2021·河北武安·七年级期末)朱元璋设立某机构“掌直驾侍卫、巡查缉捕”,从事侦察、逮捕、审问等活动。也有参与收集军情、策反敌将的工作,如在万历朝鲜战争中收集了大量的日军军情。该机构最可能是

A.御史大夫 B.御史台 C.锦衣卫 D.东厂

7.(2021·河北滦南·七年级期末)明朝时厂卫特务的活动十分猖獗,上自官府,下至百姓,无孔不入;从城市至乡村都有他们的踪影,这反映了什么问题?

A.明朝君主专制的空前加强

B.皇帝爱惜自己的臣子

C.明朝叛乱较多

D.皇帝小心眼,臣民不规矩

8.(2021·河北大名·七年级期末)《皇明祖训》中记载,朱元璋规定:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劝奏,处以重刑”。明太祖朱元璋这一做法反映的实质是

A.加强君主专制 B.便于传达政令 C.改革丞相制度 D.扩大六部权力

9.(2021·河北任丘·七年级期末)为强化皇权,废除实行了1500多年的丞相制度。这发生在

A.隋朝 B.唐朝 C.明朝 D.清朝

10.(2021·河北迁安·七年级期末)一天早晨,明太祖朱元璋问官员末讷,昨天晚上为什么发怒。宋讷很惊讶。朱元璋拿出一幅画,正是宋讷昨晚生气表情的画像。一时间宋讷毛骨悚然,慌忙解释是因下属打坏了茶具。朱元璋能做到“安然朝中坐,却知天下事”,与下列哪一举措有关

A.设立锦衣卫 B.废除丞相 C.创立内阁 D.迁都北京

11.(2021·河北香河·七年级期末)《明太祖实录》明确规定,以后子孙做皇帝时,“并不许立○○。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”明太祖“并不许立”的应该是

A.三司

B.丞相

C.六部

D.厂卫

12.(2021·河北沧州·七年级期末)明太祖设立的特务机构是( )

A.东厂 B.西厂 C.锦衣卫 D.内阁

13.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)洪式十三年(1380年)胡惟庸伏诛后,皇帝朱元璋下诏“今我朝要丞相”“以后嗣君并不许立丞相”。至此,中国一千多年的丞相制度终结,一切权力归皇帝。朱元璋立下这条“祖训”的根本目的是( )

A.提高行政效率 B.精简政府机构 C.加强中央集权 D.限制大臣权力

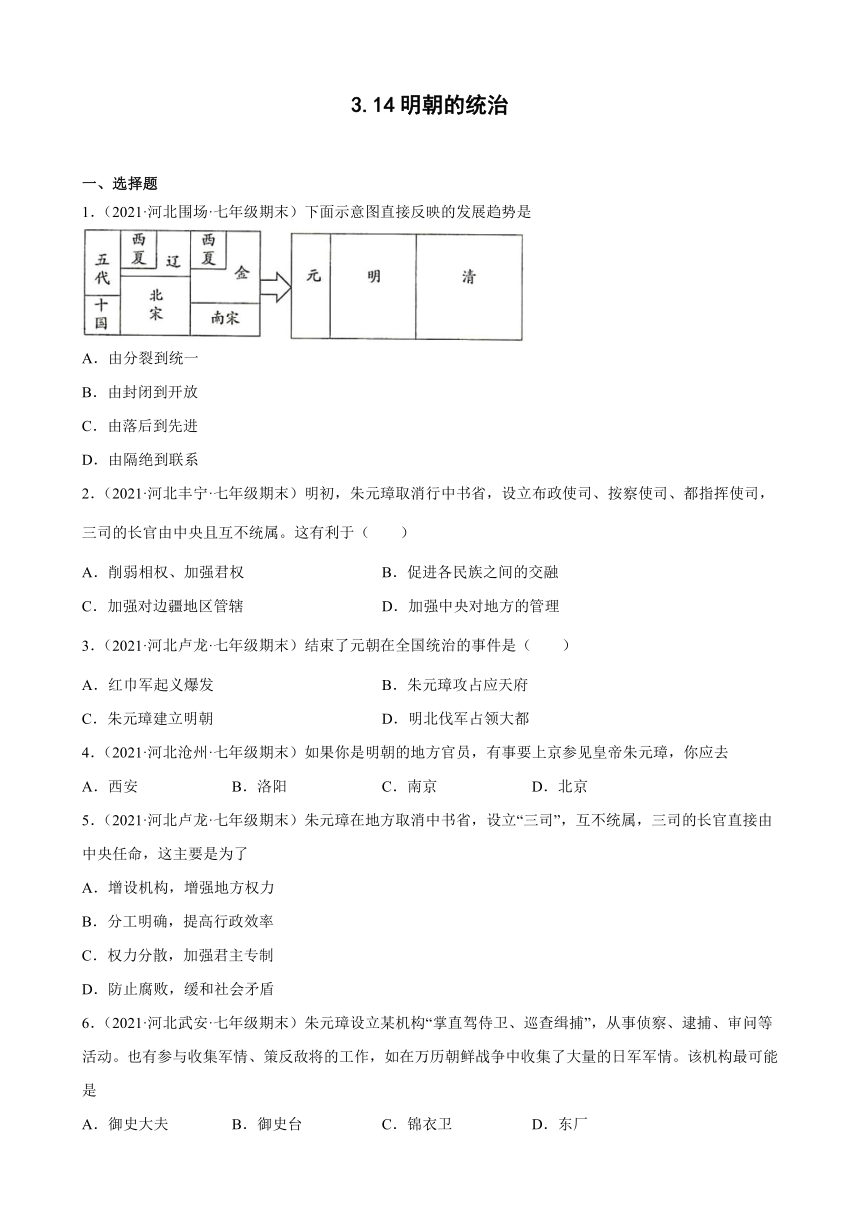

14.(2021·河北路北·七年级期末)如图是明朝锦衣卫印,持有此印的人

A.掌管全国军政大权

B.由皇帝直接指挥,对臣民进行监视、侦查,不受法律约束

C.充当皇帝顾问,后来参与中央政府决策

D.掌管全国财政大权

15.(2021·河北承德·七年级期末)朱元璋废除丞相,强化皇权,这一举措有利有弊。其“利”集中体现在

A.巩固了统治 B.规范了答卷 C.推动了中外交往 D.促进了民族交融

16.(2021·河北·平山县外国语中学七年级期末)“秦以后中国的文化曾遭遇三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度”。明初的科举制度实行八股取士,成为中国文化“厄运”的原因是( )

A.注重考查诗赋 B.打破门第界限

C.禁锢了读书人的思想 D.考生任意发挥自己的见解

17.(2021·河北卢龙·七年级期末)我国的科举考试始于隋朝,到明朝时发生了巨大变化。明朝科举考试最突出的特点是( )

A.“八股取士” B.以诗词歌赋为主要内容

C.试题类型繁多 D.鼓励考生发表个人见解

18.(2021·河北辛集·七年级期末)被明朝万历皇帝钦笔御批“第一甲第一名”的状元赵秉忠长达2460字的殿试卷子,成为我国现存唯一的状元卷。该卷肯定涉及哪些内容

A.经济政策 B.四书五经

C.诗词歌赋 D.时事评论

19.(2021·河北沧州·七年级期末)“故吾以为明太祖制义取士,与秦焚书无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也。”作者批评的是( )

A.秦朝的焚书坑儒 B.罢黜百家,独尊儒术

C.明朝的八股取士 D.清朝的“文字狱”

20.(2021·河北迁安·七年级期末)思想家顾炎武在抨击明朝的一项文化专制政策时,认为它束缚思想,扼杀创造力,称其危害“等于焚书”。他抨击的是

A.焚书坑儒

B.罢黜百家,独尊儒术

C.八股取士

D.设中书省

21.(2021·河北正定·七年级期末)科举考试到明朝发生了重大变化,其突出特点是( )

A.八股取士 B.文体灵活多变 C.考生可畅所欲言 D.以诗词为主要考试内容

二、综合题

22.(2021·河北唐县·七年级期末)皇权至上,体制革新

明朝是中国古代传统社会结构和国家形态的转型时期。……明朝初年,分封制重新抬头,专制皇权进一步膨胀,统治严酷,视士大夫若奴仆。因此,明朝的国家体制形成了“我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃(xiéháng不相上下),不敢相压,事皆朝廷总之”的格局。明朝还设立锦衣卫和东厂,监视官民。在以选拔人才为核心的科举考试中,严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”,严格规定考试答卷文体格式、段落划分,形成“八股文”,禁锢了文人的思想。

——《义务教育教科书教师教学用书》七年级下册

(1)据所学知识回答,明朝是哪一年建立的?开国皇帝是谁?

(2)据材料概括指出,明朝科举制在考试内容和文体格式上分别有什么变化?

(3)请依据对划线部分的理解回答,明朝对官制改革的突出特点是什么?

(4)据材料归纳,明朝“皇权进一步膨胀”的三个方面表现。

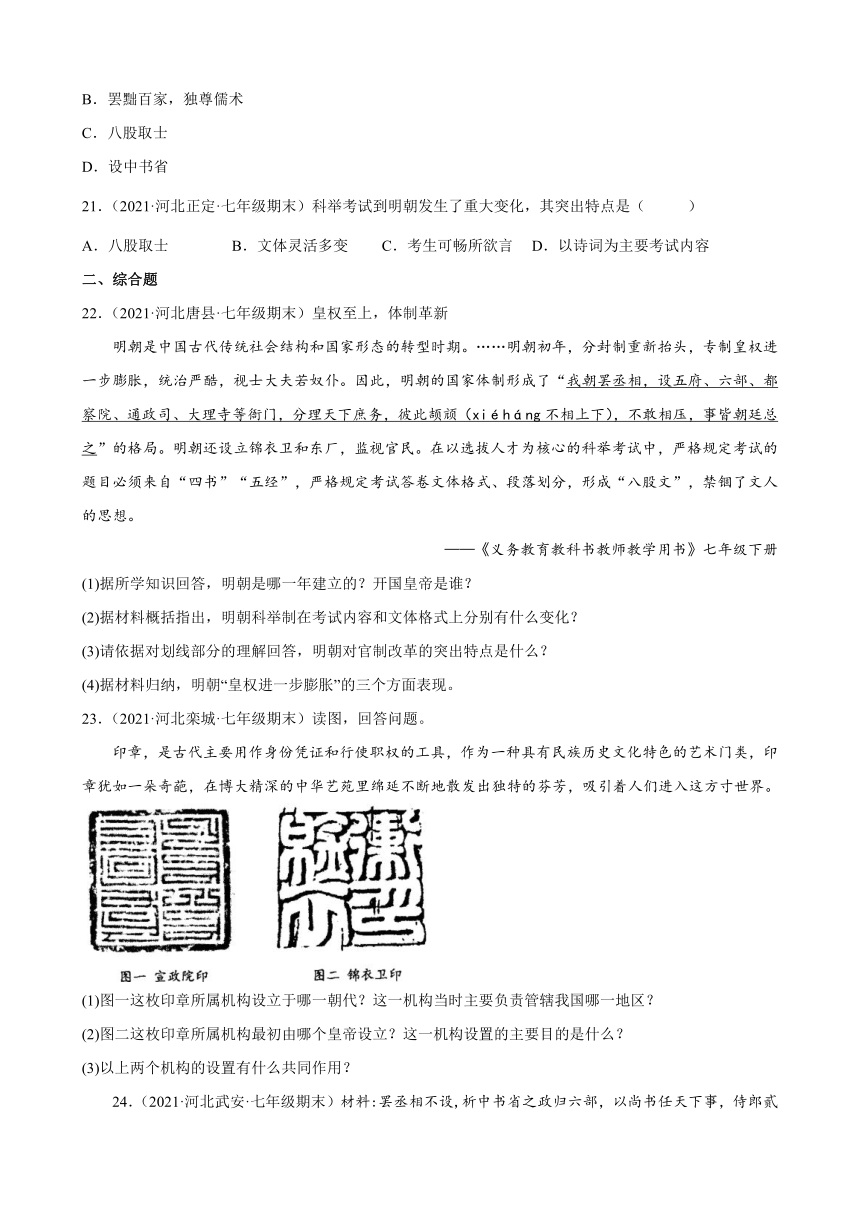

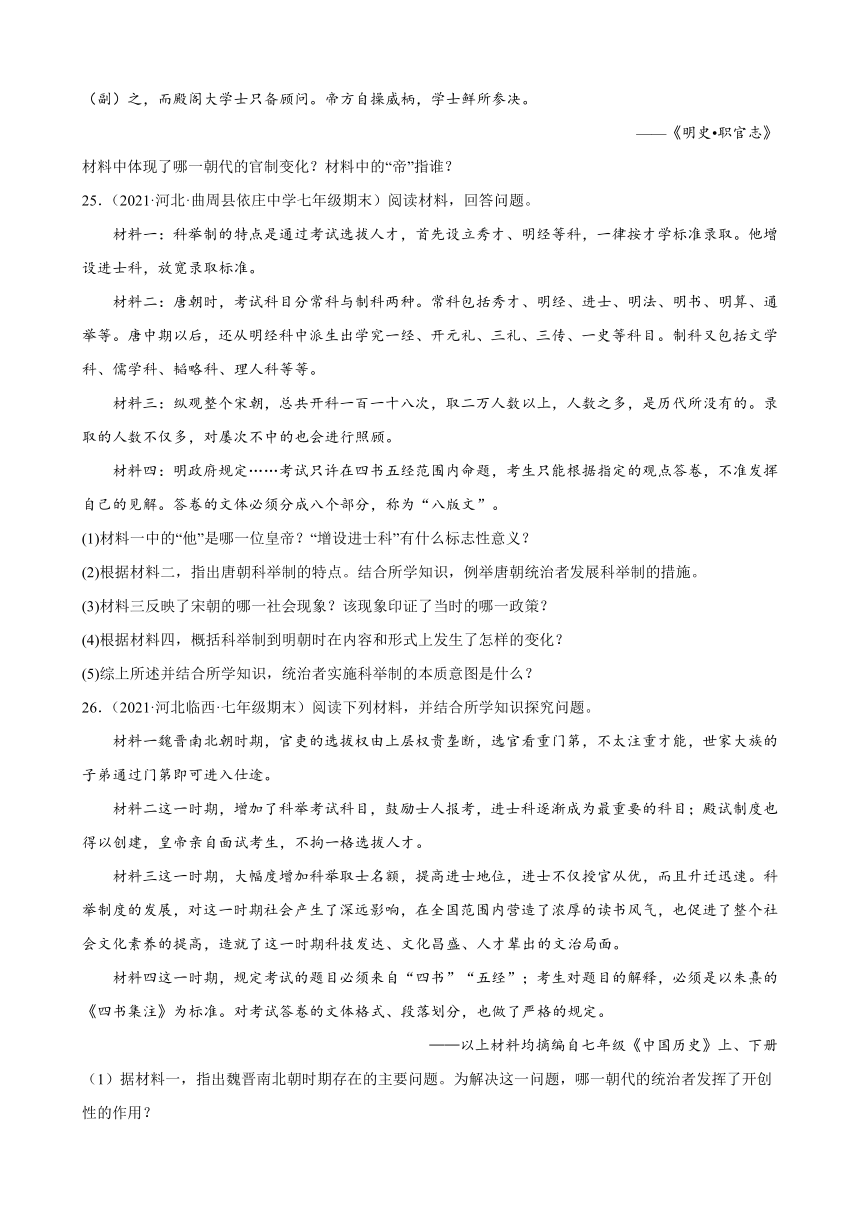

23.(2021·河北栾城·七年级期末)读图,回答问题。

印章,是古代主要用作身份凭证和行使职权的工具,作为一种具有民族历史文化特色的艺术门类,印章犹如一朵奇葩,在博大精深的中华艺苑里绵延不断地散发出独特的芬芳,吸引着人们进入这方寸世界。

(1)图一这枚印章所属机构设立于哪一朝代?这一机构当时主要负责管辖我国哪一地区?

(2)图二这枚印章所属机构最初由哪个皇帝设立?这一机构设置的主要目的是什么?

(3)以上两个机构的设置有什么共同作用?

24.(2021·河北武安·七年级期末)材料:罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。

——《明史 职官志》

材料中体现了哪一朝代的官制变化?材料中的“帝”指谁?

25.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一:科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取。他增设进士科,放宽录取标准。

材料二:唐朝时,考试科目分常科与制科两种。常科包括秀才、明经、进士、明法、明书、明算、通举等。唐中期以后,还从明经科中派生出学究一经、开元礼、三礼、三传、一史等科目。制科又包括文学科、儒学科、韬略科、理人科等等。

材料三:纵观整个宋朝,总共开科一百一十八次,取二万人数以上,人数之多,是历代所没有的。录取的人数不仅多,对屡次不中的也会进行照顾。

材料四:明政府规定……考试只许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。答卷的文体必须分成八个部分,称为“八版文”。

(1)材料一中的“他”是哪一位皇帝?“增设进士科”有什么标志性意义?

(2)根据材料二,指出唐朝科举制的特点。结合所学知识,例举唐朝统治者发展科举制的措施。

(3)材料三反映了宋朝的哪一社会现象?该现象印证了当时的哪一政策?

(4)根据材料四,概括科举制到明朝时在内容和形式上发生了怎样的变化?

(5)综上所述并结合所学知识,统治者实施科举制的本质意图是什么?

26.(2021·河北临西·七年级期末)阅读下列材料,并结合所学知识探究问题。

材料一魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

材料二这一时期,增加了科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;殿试制度也得以创建,皇帝亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

材料三这一时期,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对这一时期社会产生了深远影响,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了这一时期科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

材料四这一时期,规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准。对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定。

——以上材料均摘编自七年级《中国历史》上、下册

(1)据材料一,指出魏晋南北朝时期存在的主要问题。为解决这一问题,哪一朝代的统治者发挥了开创性的作用?

(2)结合所学知识,指出材料二、三、四中的“这一时期”分别指哪个朝代。

(3)据以上材料和问题,概括科举制演变的共同因素。

27.(2021·河北路北·七年级期末)阅读材料,回答问题

材料一 隋文帝即位后,度除了前朝的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立通过考试选拔人才的制度,隋炀帝又添设了 ①标志着该制度的正式确立……唐太宗增加了科举考试科目,鼓励世人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天统治时期,创立 ②亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础……宋朝大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面.

材料二 "读书人,最不济;烂时文,烂如泥……三句承题,两句破题,摆尾摇头.便道是圣门高弟。可知道《三通》《四史》是何等文章?汉祖、唐宗是哪朝皇帝?……辜负光阴,白白昏迷一世,就教他骗得高官,也是百姓、朝廷的晦气!"

材料三 徐中约在《中国近代史》中写到:"在当时(隋唐时期)的条件下,这是一大发明。这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相,可以为公卿,可以参政竹机会……我国的这一制度对西方近代文官考试制度的形成产生了较大影响,有人称它为中国古代的第五大发明'"。

明末清初思想家顾炎武曾说过:"八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。"

(1)材料一中的"该制度"是指什么制度?结合所学知识,将材料一中的①、②补充完整。

(2)请写出材料二反映的这种制度在明朝的新变化。

(3)根据材料三和所学知识,概括徐中约和顾炎武对这种制度采取不同态度的原因分别是什么?

28.(2021·河北滦南·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:隋王朝废除了九品中正制,取消了官吏任用的门第限制。开皇七年,隋文帝命诸州每年举送三人到中央参加秀才、明经两科考试。隋场帝时又添设了进士科。

——剪伯赞《中国史纲要》

(1)依据材料一和所学知识,说说科举制正式确立的标志是什么?

材料二:唐朝沿袭前朝制度。贞观年间,增加考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天时创立殿试和武举。殿试的产生排除了一些通过钱财来考入进士的人,是完善科举制的一项重大措施……

——摘编自360百科

(2)根据材料二,指出唐朝完善科举制度的重大举措。(答出2方面举措)

材料三:宋代科举考试增设词科,“词”受到普遍重视,文学发展焕然一新。科举考试录取士者大幅增加,读书风气日盛。《三字经》《百家姓》等小百科全书成为宋朝幼儿启蒙读物,文明高度发展。

——摘编自《中国古代文化史》

(3)根据材料三,回答宋代科举考试的变化对中国历史发展带来了了怎样的影响?试举出这一时期的一位著名词人。

材料四:明朝时……通过对儒家经典的竞争性考试来选拔文官,这套制度后来变成了一种僵死的形式,它一直保持到1905年废除科举制度。

——汤因比《历史研究》

(4)材料四中“儒家经典的竞争性考试”采用的答卷文体是什么?

29.(2021·河北安新·七年级期末)阅读下列材料,并结合所学知识探究问题。

材料一 魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选宫看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

材料二 这一时期,增加了科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;殿试制度也得以创建,皇帝亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

材料三 这一时期,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对这一时期社会产生了深远影响,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了这一时期科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

材料四 这一时期,规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准。对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定。

(1)据材料一,指出魏晋南北朝时期存在的主要问题。为解决这一问题,哪一朝代的统治者发挥了开创性的作用?

(2)结合所学知识,指出材料二、三、四中的“这一时期”分别指哪个朝代。

(3)据以上材料和问题,概括科举制演变的共同因素和发展趋势。

30.(2021·河北承德·七年级期末)阅读下列材料,并结合所学知识探究问题。

材料一 隋文帝继位后,废除了前朝的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

材料二贞观时期,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目:武则天统治时期,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。

材料三宋朝改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

材料四金朝统治中原地区后,为满足科举考试以儒家经典内容命题的需求,朝廷组织人力整理典籍,编纂史书。

材料五 明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准。对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定。

——以上材料均摘编自七年级下册教科书

(1)结合所学知识,指出材料一中“前朝的选官制度”存在的问题。指出材料二中“贞观时期”的皇帝是谁。

(2)据以上材料,概括各个朝代科举制的发展。

(3)据以上材料和问题,概括历朝重视科举制的共同目的。

31.(2021·河北海港·七年级期末)制度创新是社会发展的不竭动力,科举制度是中国历史上考试选拔官员的一种基本制度。阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:科举制度的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇命在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范国,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

——《中国历史》七年级下册)

材料二:(唐太宗)尝私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾彀中矣”……正所谓“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”

——《唐摭言》

材料三:宋代科举考试增设词科,“词”受到普遍重视,文学发展焕然一新。科举考试录取士者大幅增加,读书风气日盛。《三字经》《百家姓》等小百科全书成为宋朝幼儿启蒙读物,文明高度发展。

——摘编自《中国古代文化史》

材料四:明朝提倡尊孔崇儒,严格规定考诚的题目必须来自“四书”“五经”对答卷的文体格式,段落划分,都有严格的规定……应试的人成为皇帝旨意的顺从者。

——摘自《中国历史》(部编版七年级下册)

(1)科举制度正式确立的标志是什么?科举制度在唐朝得到了完善,结合所学知识说出武则天是如何完善科举制度的?

(2)材料二反映了科举制度最大的受益者是谁?由此可见科举制度实施的根本目的是什么?

(3)根据材料三,回答宋代科举考试的变化产生了怎样的影响?试举出这一时期的一位著名词人?

(4)根据材料四回答明朝科举取士的方式是什么?结合所学分析其产生了什么危害?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

依据所学知识可知,五代十国时期和宋朝时期属于政权并立时期,元朝结束了了分裂的局面,实现了国家的统一,此后的明清时期也是统一的封建王朝时期,由此可知,题干图片反映的发展趋势是由分裂到统一,A项符合题意;BCD三项不符合题意;故选A。

【点睛】

解题的关键是学生正确分析题干图片的内容,通过观察图片和各个不同时期的政权的特点,总结问题,需要学生具备较好的理解能力和总结概括的能力。

2.D

【详解】

根据材料结合所学可知朱元璋取消行中书省,设立“三司”(即布政使司、按察使司、都指挥使司,三司的长官由中央任命),将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权利被削弱,中央的权利得到加强,故D符合题意;明太祖朱元璋废除了丞相,不存在削弱相权,故A不符合题意;材料中未涉及民族关系,故B不符合题意;加强对边疆地区管辖,与题干无关,故C不符合题意;故选D。

3.D

【详解】

结合所学知识可知,1368年,朱元璋建立明朝。随后,明军攻占元大都,结束了元朝对全国的统治。ABC不符合题意,故选D。

4.C

【详解】

结合所学可知,朱元璋为明朝开国之君明太祖,1368年初,朱元璋以应天为都城,改称南京,建立明朝。朱元璋死后,燕王朱棣发动“靖难之役”,夺取皇位并迁都北京,因此参见皇帝朱元璋应去南京,C项正确;排除ABD项。故选C项。

5.C

【分析】

【详解】

根据所学知识可知,宋太祖朱元璋为加强中央集权,在中央撤销中书省,废除丞相,由六部直接对皇帝负责,故答案是C。

6.C

【详解】

根据材料“掌直驾侍卫、巡查缉捕”“从事侦察、逮捕、审问等活动。也有参与收集军情、策反敌将的工作”等信息结合所学可知,明朝锦衣卫作为黄帝侍卫的军事机构,主要职能为“掌直驾侍卫、巡查缉捕”,从事侦察、逮捕、审问等活动,一般由皇帝的亲信武将担任,因此材料体现的是锦衣卫,C项正确;御史大夫是秦朝时期建立的中央监察体制,不符合题意,A项错误;御史台是秦朝时期地方监察体制,不符合题意,B项错误;东厂是明朝特权监察机构、特务机构和秘密警察机关,只对皇帝负责,不经司法机关批准,可随意监督缉拿臣民,但材料内容主要体现的是锦衣卫,而不是东厂,D项错误。

7.A

【详解】

根据所学知识可知,明朝时厂卫特务的活动十分猖獗,上自官府,下至百姓,无孔不入;从城市至乡村都有他们的踪影,这反映了明朝君主专制的空前加强。锦衣卫原是明太祖的侍卫亲军,后来兼管对臣民的监视、侦查。锦衣卫由皇帝直接指挥,不受法律的约束,是明朝加强君权的重要特务机构。明成祖时期设立东厂,厂卫特务机构的设立,是明朝君主专制的表现,也是明朝加强封建专制统治最具特色的措施。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

8.A

【详解】

根据所学和材料“并不许立丞相……”可知,朱元璋废丞相,权分六部,自己亲自掌握六部,体现了加强君主专制的倾向,故A符合题意;皇权和相权的斗争中,相权最终被弱化,体现了皇权的强化,和传达政令、改革丞相制度、扩大六部权力均无关,故BCD均不符合题意。故选A。

9.C

【详解】

根据所学可知,明太祖朱元璋废除了丞相,故C符合题意;隋朝和唐朝时期,丞相制度依旧存在,故AB不符合题意;清朝晚于明朝出现,没有丞相制度,故D不符合题意;故选C。

10.A

【详解】

朱元璋在建立明朝后,为了进一步加强军权,设立了锦衣卫,并授权锦衣卫兼管对臣民的监视、侦查,所以朱元璋对宋讷的所有情况都清楚。故A符合题意,BCD不符合题意,故选A。

11.B

【详解】

依据所学知识可知,明太祖时期,为了加强皇权,废除了丞相,权分六部,所以明太祖“并不许立”的应该是丞相,B项符合题意;ACD三项不符合题意;故选B。

12.C

【详解】

试题分析:“明太祖还授权侍卫亲军锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查。锦衣卫由皇帝直接指挥,不受法律的约束,成为特务机构。”据此可知,明太祖设立的特务机构是锦衣卫,故选C。A选项东厂是明成祖时期增设的特务机构。B选项是明成祖时期将明太祖设立锦衣卫改名而来。D选项内阁在明朝永乐(明成祖)时期建立的。

13.C

【详解】

根据“今我朝罢丞相”“以后嗣君并不许立丞相”“至此,中国一千多年的宰相制度终结,一切权力归皇帝”结合所学知识可知,朱元璋废除丞相制度是为了加强君主专制,C项正确;ABD项不是废除丞相制的主要原因,排除ABD项。故选C项。

14.B

【详解】

依据所学知识可知, 为监视官民,朱元璋设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民,后来,明成祖又成立了同类机构东厂,这两个机构合称“厂卫”,成为皇帝的耳目和爪牙,故B正确;掌管全国军政大权是皇帝,故A错误;殿阁大学士充当皇帝顾问,后来参与中央政府决策,故C错误;皇帝掌管全国财政大权,故D错误。综上答案B。

15.A

【分析】

【详解】

朱元璋废除丞相,强化皇权,有利于巩固统治,故选A;朱元璋废除丞相,与规范了答卷无关,排除B;朱元璋废除丞相,与推动中外交往、促进民族交融无关,排除CD。

【点睛】

16.C

【详解】

根据所学知识可知,八股取士使读书人只顾埋头攻读诗经,钻研八股,不讲求实际学问,禁锢了读书人的思想,故C正确;D错误;明政府规定科举考试只许在四书五经范围内命题,故A错误;B项是科举考试的积极影响,故B不符合题意。故选C。

17.A

【详解】

依据所学可知,明代实行八股取士,国家规定,科举考试只许在“四书”“五经”的范围内命题,应考者不能自由发挥,答题必须按照八个连续的部分进行,不得违背,这种形式的文章叫做“八股文”,所以A项符合题意;B项是唐玄宗时期科举考试的主要内容,CD项不符合明朝科举考试的史实。由此分析BCD三项均不符合题意,排除,故选A。

18.B

【详解】

根据所学知识,明朝时的考试制度发生重要的变化,规定只许在四书五经范围内出题,只能根据指定的观点答卷,这就是八股取士,造成了知识分子两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书,不允许发表自己的见解,知识分子成为封建统治的忠实奴仆。B符合题意;ACD项均不是明朝科举考试涉及的内容,不符合题意。故选择B。

19.C

【详解】

根据材料“明太祖制义取士”可知,这是明朝明太祖朱元璋时期对科举制的新变革,八股取士。材料将八股取士和秦朝焚书坑儒相提并论,说明八股取士的危害性很大,所以题干批评的是八股取士,不是焚书坑儒;题干没有提到汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”,也没有提及清朝的“文字狱”。故选C。

20.C

【详解】

根据材料中的关键词“明朝的一项文化专制政策”分析选项,A项是秦始皇时期的政策;B项是汉武帝时期的政策;C项是明朝时期的科举考试制度,禁锢了人们的思想;D项属于政治机构不是文化制度方面的内容。故ABD不符合题意,C符合题意。故选C。

21.A

【分析】

【详解】

明代实行八股取士,国家规定,科举考试只许在“四书”“五经”的范围内命题,应考者不能自由发挥,答题必须按照八个连续的部分进行,不得违背,这种形式的文章叫做“八股文”,A项正确;综合上述分析可知,BCD项与明朝时期的科举制度的相关史实不符,排除BCD项。故选A项。

【点睛】

22.(1)1368年; 朱元璋

(2)考试内容上:考试题目必须来自“四书”“五经”;文体格式上:必须以八股文作答。

(3)实现权力的分散与制衡。(或者分散权力,互不统属,相互牵制。)

(4)①废除丞相,分散权力;(或改革官制,强化皇权)②设立锦衣卫和东厂;③实行“八股取士”

【详解】

(1) 根据所学知识可知:1368年1月23日,明太祖朱元璋建立了明朝,改元洪武,定都南京。

(2) 根据材料“在以选拔人才为核心的科举考试中,严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”,严格规定考试答卷文体格式、段落划分,形成“八股文”,禁锢了文人的思想”,结合所学知识概括可知:明朝科举制在考试内容上,考试题目必须来自“四书”“五经”;明朝科举制在文体格式上,必须以八股文作答。

(3) 根据材料划线部分句子,结合所学知识可知:明朝废除丞相制度和中书省,权分六部,实现权力的分散与制衡(或者分散权力,互不统属,相互牵制。)。

(4) 根据材料“我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门”“明朝还设立锦衣卫和东厂,监视官民”“在以选拔人才为核心的科举考试中,严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”,严格规定考试答卷文体格式、段落划分,形成“八股文””,结合所学知识概括可知:明朝“皇权进一步膨胀”的三个方面表现为:①废除丞相,分散权力(或改革官制,强化皇权);②设立锦衣卫和东厂;③实行“八股取士”。

23.(1)元朝;西藏。

(2)皇帝:明太祖(朱元璋);目的:为了监视官民,镇压反抗,维护专制统治。

(3)共同作用:加强了集权统治,使封建专制主义中央集权制度进一步加强。

【详解】

(1)依据图片一“宣政院印”并结合所学可知,图一是元朝设立的宣政院的印章。元朝时期,设立宣政院,主要负责全国宗教事务及管辖西藏地区。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(2)依据图二“锦衣卫印”并结合所学可知,这是锦衣卫的印章。锦衣卫最早是明太祖朱元璋设立的,是一个特务机构,设立的主要目的是为了监视官民,镇压反抗,维护专制统治。

(3)依据所学可知,宣政院和锦衣卫的设立,都加强了集权统治,加强了对地方的控制,使封建专制主义中央集权制度进一步加强。

24.明朝。明太祖(或朱元璋)。

【详解】

皇帝及官制:根据材料“罢丞相不设,析中书省之政归六部”和所学知识可知,明太祖朱元璋为强化皇权,废除丞相制度,六部直接对皇帝负责。

25.(1)隋炀帝杨广;科举制正式确立

(2)特点:考试科目种类繁多。

措施:唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;武则天创立殿试制度。

(3)科举取士人数增多。重文轻武。

(4)考试内容:四书五经;考试形式:八股取士

(5)巩固专制统治

【分析】

(1)

根据材料一“首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取。他增设进士科,放宽录取标准。”可知“他”是隋炀帝杨广,开创科举制,发展分科考试选拔人才的方法,增置进士科,对后世选官制度产生了深远影响。

(2)

关于特点,根据材料二“唐朝时,考试科目分常科与制科两种。常科包括秀才、明经、进士、明法、明书、明算、通举等”可得出考试科目种类繁多。关于措施,根据材料二“唐中期以后,还从明经科中派生出学究一经、开元礼、三礼、三传、一史等科目。制科又包括文学科、儒学科、韬略科、理人科等等”可得出唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;武则天创立殿试制度。

(3)

根据材料三“纵观整个宋朝,总共开科一百一十八次,取二万人数以上,人数之多,是历代所没有的。录取的人数不仅多,对屡次不中的也会进行照顾”可知宋朝时科举取士人数增多,这与政府实行重文轻武政策有关。重文轻武是宋朝建立后的国策,由于宋太祖赵匡胤通过陈桥兵变夺权建立了宋朝,且当时五代时期下属推翻上司夺权称帝的现象相当普遍,所以对武将非常不放心,采用杯酒释兵权的方式,用丰厚的待遇以解除他们对中央皇权的潜在威胁。

(4)

根据材料四“考试只许在四书五经范围内命题”可知,明朝时期科举考试的内容是四书五经;根据材料四“答卷的文体必须分成八个部分,称为‘八版文’”可知形式上是八股文。

(5)

关于统治者实施科举制的本质意图,结合所学知识可从巩固专制统治方面思考作答。

【点睛】

26.(1)上层权贵垄断选官权(其它表述大意相同即可)。隋朝。

(2)唐朝;北宋;明朝。

(3)统治者的需要。(其它表述大意相同即可)

【详解】

(1)根据材料一“魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,……,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。”可得出魏晋南北朝时存在的主要问题:上层权贵垄断选官权。根据所学可知,隋文帝继位以后,废除了前期的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度,隋炀帝时,进士科创立,标志着科举制正式建立。

(2)根据材料二“这一时期,增加了科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目”“殿试制度也得以创建”结合所学可知,唐朝唐太宗增加了科举考试的考试科目。唐朝武则天开创殿试;根据材料三“大幅度增加科举取士名额,提高进士地位”结合所学可知,北宋大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;根据材料四“规定考试的题目必须来自‘四书’‘五经’”“对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定”结合所学可知,明朝科举考试内容限定在“四书”“五经”范围内,考试格式实行八股文。

(3)根据材料反映的科举制创立、唐太宗增加科举考试科目、武则天创立殿试、宋朝大幅度增加取士名额、明朝的八股取士,可知演变的共同因素是统治者的需要。

27.(1)科举制。①进士科②殿试制度。

(2)新变化:开始采用八股取士(具体回答八股取士形式呆板,内容空疏,脱离实际等类似表述也可)

(3)徐中约肯定:隋唐时期,科举考试改变了官员选拔主要由世家大族把持的局面;科举取士不重门第,完全取决于考试,使有才学的人可以进入官府任职;促进了社会公平进步和科技文化的发展。

顾炎武否定:科举考试发展到明朝时严重束缚了考生的思想,摧残了人才,阻碍了中国社会的进步。

【详解】

(1)依据所学知识可知,该制度是科举制,隋炀帝又添设了 进士科,标志着该制度的正式确立,武则天统治时期,创立殿试制度亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。

(2)依据所学知识可知,明朝科举对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”,八股文内容空疏,形式呆板,又脱离实际,禁锢思想,应试的人为了能够被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的顺从者。

(3)根据材料“这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相,可以为公卿,可以参政竹机会……我国的这一制度对西方近代文官考试制度的形成产生了较大影响,有人称它为中国古代的第五大发明”可归纳得出徐中约肯定科举制,认为隋唐时期,科举考试改变了官员选拔主要由世家大族把持的局面,科举取士不重门第,完全取决于考试,使有才学的人可以进入官府任职,促进了社会公平进步和科技文化的发展;根据材料“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也”可归纳得出顾炎武否定科举制,认为科举考试发展到明朝时严重束缚了考生的思想,摧残了人才,阻碍了中国社会的进步。

28.(1)隋炀帝时, 进士科的创立。(回答进士科的创立也可以)

(2)贞观年间(唐太宗时),增加考试科目,鼓励士人报考;武则天时设立殿试和武举。(两点)

(3)影响:宋代科举考试增设词科, 使文学发展焕然一新,读书风气日盛,文明高度发展。(言之有理即可)苏轼、李清照、辛弃疾等。(任答一位即可)

(4)八股文。

【详解】

(1)依据材料一“隋场帝时又添设了进士科”和所学知识,科举制正式确立的标志是隋炀帝时进士科的创立。

(2)根据材料二指出唐朝完善科举制度的重大举措,据“贞观年间,增加考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目”可知贞观年间(唐太宗时),增加考试科目,鼓励士人报考;据“武则天时创立殿试和武举……是完善科举制的一项重大措施”可知武则天时设立殿试和武举。

(3)根据材料三分析宋代科举考试的变化对中国历史发展带来的影响,据“宋代科举考试增设词科,‘词’受到普遍重视,文学发展焕然一新”可知宋代科举考试增设词科, 使文学发展焕然一新;据“读书风气日盛”“《三字经》《百家姓》等小百科全书成为宋朝幼儿启蒙读物,文明高度发展”可知读书风气日盛,文明高度发展。结合所学知识,这一时期的著名词人有苏轼、李清照、辛弃疾等。。

(4)依据材料四“明朝时……通过对儒家经典的竞争性考试来选拔文官,这套制度后来变成了一种僵死的形式”可知“儒家经典的竞争性考试”采用的答卷文体是八股文,明朝科举制度实行八股取士,科举考试只许在四书五经范围内命题,文体严格限于八股文,应考者不能发挥个人见解等。

29.(1)上层权贵垄断选官权。(其他表述大意相同即可)隋朝。

(2)唐朝;北宋;明朝。

(3)共同因素:统治者的利用。发展趋势:走向衰落,日趋僵化,思想受限制。

【分析】

【详解】

(1)根据“官吏的选拔权由上层权贵垄断”得出上层权贵垄断选官权。根据所学可知,隋朝开创了科举制。

(2)根据“殿试制度也得以创建”,结合所学可知,唐朝武则天开创殿试;根据“大幅度增加科举取士名额,提高进士地位”,结合所学可知,北宋大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;根据“规定考试的题目必须来自‘四书’‘五经’”“对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定”,结合所学可知,明朝科举考试内容限定在“四书”“五经”范围内,考试格式实行八股文。

(3)共同因素:根据所学可知,推行科举制的根本目的是为统治者的选拔人才,巩固统治的需要。发展趋势:科举制演变的趋势是走向衰落。

【点睛】

30.(1)问题:上层权贵垄断选官权或世家大族把持选官权。(其他表述大意相同即可)皇帝:唐太宗。

(2)隋朝创立科举制;唐朝增加科举科目和创立殿试;宋朝增加取士名额.提高进士地位;金朝编辑考试资料;明朝规定命题范围和答卷格式。(其他表述大意相同即可,答出其中四点即可)

(3)目的:维护统治。

【详解】

(1)第一问,根据材料一“隋文帝继位后,废除了前朝的选官制度”并结合所学知识可知,魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。因此,科举制诞生之前官员主要来自于世家大族(贵族阶层)。第二问,根据材料二“贞观时期,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目”并结合所学知识可知,贞观时期,唐太宗推行了一系列革新的措施。在政治上,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

(2)根据材料一“隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。”可知,隋朝创立科举制;根据材料二“贞观时期,增加科举考试科目,……武则天统治时期,创立殿试制度”可知,唐朝增加科举科目和创立殿试;根据材料三“宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位”可知,宋朝增加取士名额,提高进士地位;根据材料四“金朝统治中原地区后,……,朝廷组织人力整理典籍,编纂史书。”可知,金朝编辑考试资料;根据材料五“明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准。对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定。”可知,明朝规定命题范围和答卷格式。

(3)综合上述材料和问题并结合所学知识可知,为了缓和阶级矛盾,招揽人才,打击豪强地主,加强中央集权,隋朝创立了科举制度。自隋唐以来的历朝统治者都使用科举制度,根本原因是科举制度有利于维护统治。科举取士把选拔人才和官吏任命的权利,从地方豪门士族的手里集中到中央政府,扩大了地主阶级的统治基础,大大加强了中央集权,有利于政局的稳定。

31.(1)隋炀帝设立进士科。大力发展科举制,创立殿试制度。

(2)皇帝(或统治者)。维护封建统治。

(3)“词”受到普遍重视,文学发展焕然一新;读书风气盛行,文明高度发展。苏轼、李清照和辛弃疾(任一位)。

(4)八股取士。禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。

【详解】

(1)结合所学知识可知,隋炀帝设立进士科,标志着科举制度正式确立。科举制度在唐朝得到了完善,武则天大力发展科举制,创立殿试制度。

(2)依据材料二的“天下英雄入吾彀中矣”和“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”可知材料二反映了科举制度最大的受益者是皇帝。由此可见科举制度实施的根本目的是维护封建统治。

(3)根据材料三的“‘词’受到普遍重视,文学发展焕然一新。科举考试录取士者大幅增加,读书风气日盛。《三字经》《百家姓》等小百科全书成为宋朝幼儿启蒙读物,文明高度发展。”可以归纳出宋代科举考试的变化产生的影响是:“词”受到普遍重视,文学发展焕然一新。读书风气盛行,文明高度发展。宋代的文学形式主要是宋词,杰出的代表是苏轼、李清照和辛弃疾。

(4)根据材料四的“明朝提倡尊孔崇儒,严格规定考诚的题目必须来自‘四书’‘五经’对答卷的文体格式,段落划分,都有严格的规定”可知明朝科举取士的方式是八股取士。结合所学可知,八股取士禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·河北围场·七年级期末)下面示意图直接反映的发展趋势是

A.由分裂到统一

B.由封闭到开放

C.由落后到先进

D.由隔绝到联系

2.(2021·河北丰宁·七年级期末)明初,朱元璋取消行中书省,设立布政使司、按察使司、都指挥使司,三司的长官由中央且互不统属。这有利于( )

A.削弱相权、加强君权 B.促进各民族之间的交融

C.加强对边疆地区管辖 D.加强中央对地方的管理

3.(2021·河北卢龙·七年级期末)结束了元朝在全国统治的事件是( )

A.红巾军起义爆发 B.朱元璋攻占应天府

C.朱元璋建立明朝 D.明北伐军占领大都

4.(2021·河北沧州·七年级期末)如果你是明朝的地方官员,有事要上京参见皇帝朱元璋,你应去

A.西安 B.洛阳 C.南京 D.北京

5.(2021·河北卢龙·七年级期末)朱元璋在地方取消中书省,设立“三司”,互不统属,三司的长官直接由中央任命,这主要是为了

A.增设机构,增强地方权力

B.分工明确,提高行政效率

C.权力分散,加强君主专制

D.防止腐败,缓和社会矛盾

6.(2021·河北武安·七年级期末)朱元璋设立某机构“掌直驾侍卫、巡查缉捕”,从事侦察、逮捕、审问等活动。也有参与收集军情、策反敌将的工作,如在万历朝鲜战争中收集了大量的日军军情。该机构最可能是

A.御史大夫 B.御史台 C.锦衣卫 D.东厂

7.(2021·河北滦南·七年级期末)明朝时厂卫特务的活动十分猖獗,上自官府,下至百姓,无孔不入;从城市至乡村都有他们的踪影,这反映了什么问题?

A.明朝君主专制的空前加强

B.皇帝爱惜自己的臣子

C.明朝叛乱较多

D.皇帝小心眼,臣民不规矩

8.(2021·河北大名·七年级期末)《皇明祖训》中记载,朱元璋规定:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劝奏,处以重刑”。明太祖朱元璋这一做法反映的实质是

A.加强君主专制 B.便于传达政令 C.改革丞相制度 D.扩大六部权力

9.(2021·河北任丘·七年级期末)为强化皇权,废除实行了1500多年的丞相制度。这发生在

A.隋朝 B.唐朝 C.明朝 D.清朝

10.(2021·河北迁安·七年级期末)一天早晨,明太祖朱元璋问官员末讷,昨天晚上为什么发怒。宋讷很惊讶。朱元璋拿出一幅画,正是宋讷昨晚生气表情的画像。一时间宋讷毛骨悚然,慌忙解释是因下属打坏了茶具。朱元璋能做到“安然朝中坐,却知天下事”,与下列哪一举措有关

A.设立锦衣卫 B.废除丞相 C.创立内阁 D.迁都北京

11.(2021·河北香河·七年级期末)《明太祖实录》明确规定,以后子孙做皇帝时,“并不许立○○。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”明太祖“并不许立”的应该是

A.三司

B.丞相

C.六部

D.厂卫

12.(2021·河北沧州·七年级期末)明太祖设立的特务机构是( )

A.东厂 B.西厂 C.锦衣卫 D.内阁

13.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)洪式十三年(1380年)胡惟庸伏诛后,皇帝朱元璋下诏“今我朝要丞相”“以后嗣君并不许立丞相”。至此,中国一千多年的丞相制度终结,一切权力归皇帝。朱元璋立下这条“祖训”的根本目的是( )

A.提高行政效率 B.精简政府机构 C.加强中央集权 D.限制大臣权力

14.(2021·河北路北·七年级期末)如图是明朝锦衣卫印,持有此印的人

A.掌管全国军政大权

B.由皇帝直接指挥,对臣民进行监视、侦查,不受法律约束

C.充当皇帝顾问,后来参与中央政府决策

D.掌管全国财政大权

15.(2021·河北承德·七年级期末)朱元璋废除丞相,强化皇权,这一举措有利有弊。其“利”集中体现在

A.巩固了统治 B.规范了答卷 C.推动了中外交往 D.促进了民族交融

16.(2021·河北·平山县外国语中学七年级期末)“秦以后中国的文化曾遭遇三次厄运:一次是秦始皇的焚书,一次是汉武帝的罢黜百家,又一次是明初的科举制度”。明初的科举制度实行八股取士,成为中国文化“厄运”的原因是( )

A.注重考查诗赋 B.打破门第界限

C.禁锢了读书人的思想 D.考生任意发挥自己的见解

17.(2021·河北卢龙·七年级期末)我国的科举考试始于隋朝,到明朝时发生了巨大变化。明朝科举考试最突出的特点是( )

A.“八股取士” B.以诗词歌赋为主要内容

C.试题类型繁多 D.鼓励考生发表个人见解

18.(2021·河北辛集·七年级期末)被明朝万历皇帝钦笔御批“第一甲第一名”的状元赵秉忠长达2460字的殿试卷子,成为我国现存唯一的状元卷。该卷肯定涉及哪些内容

A.经济政策 B.四书五经

C.诗词歌赋 D.时事评论

19.(2021·河北沧州·七年级期末)“故吾以为明太祖制义取士,与秦焚书无异,特明巧而秦拙耳,其欲愚天下之心则一也。”作者批评的是( )

A.秦朝的焚书坑儒 B.罢黜百家,独尊儒术

C.明朝的八股取士 D.清朝的“文字狱”

20.(2021·河北迁安·七年级期末)思想家顾炎武在抨击明朝的一项文化专制政策时,认为它束缚思想,扼杀创造力,称其危害“等于焚书”。他抨击的是

A.焚书坑儒

B.罢黜百家,独尊儒术

C.八股取士

D.设中书省

21.(2021·河北正定·七年级期末)科举考试到明朝发生了重大变化,其突出特点是( )

A.八股取士 B.文体灵活多变 C.考生可畅所欲言 D.以诗词为主要考试内容

二、综合题

22.(2021·河北唐县·七年级期末)皇权至上,体制革新

明朝是中国古代传统社会结构和国家形态的转型时期。……明朝初年,分封制重新抬头,专制皇权进一步膨胀,统治严酷,视士大夫若奴仆。因此,明朝的国家体制形成了“我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃(xiéháng不相上下),不敢相压,事皆朝廷总之”的格局。明朝还设立锦衣卫和东厂,监视官民。在以选拔人才为核心的科举考试中,严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”,严格规定考试答卷文体格式、段落划分,形成“八股文”,禁锢了文人的思想。

——《义务教育教科书教师教学用书》七年级下册

(1)据所学知识回答,明朝是哪一年建立的?开国皇帝是谁?

(2)据材料概括指出,明朝科举制在考试内容和文体格式上分别有什么变化?

(3)请依据对划线部分的理解回答,明朝对官制改革的突出特点是什么?

(4)据材料归纳,明朝“皇权进一步膨胀”的三个方面表现。

23.(2021·河北栾城·七年级期末)读图,回答问题。

印章,是古代主要用作身份凭证和行使职权的工具,作为一种具有民族历史文化特色的艺术门类,印章犹如一朵奇葩,在博大精深的中华艺苑里绵延不断地散发出独特的芬芳,吸引着人们进入这方寸世界。

(1)图一这枚印章所属机构设立于哪一朝代?这一机构当时主要负责管辖我国哪一地区?

(2)图二这枚印章所属机构最初由哪个皇帝设立?这一机构设置的主要目的是什么?

(3)以上两个机构的设置有什么共同作用?

24.(2021·河北武安·七年级期末)材料:罢丞相不设,析中书省之政归六部,以尚书任天下事,侍郎贰(副)之,而殿阁大学士只备顾问。帝方自操威柄,学士鲜所参决。

——《明史 职官志》

材料中体现了哪一朝代的官制变化?材料中的“帝”指谁?

25.(2021·河北·曲周县依庄中学七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一:科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取。他增设进士科,放宽录取标准。

材料二:唐朝时,考试科目分常科与制科两种。常科包括秀才、明经、进士、明法、明书、明算、通举等。唐中期以后,还从明经科中派生出学究一经、开元礼、三礼、三传、一史等科目。制科又包括文学科、儒学科、韬略科、理人科等等。

材料三:纵观整个宋朝,总共开科一百一十八次,取二万人数以上,人数之多,是历代所没有的。录取的人数不仅多,对屡次不中的也会进行照顾。

材料四:明政府规定……考试只许在四书五经范围内命题,考生只能根据指定的观点答卷,不准发挥自己的见解。答卷的文体必须分成八个部分,称为“八版文”。

(1)材料一中的“他”是哪一位皇帝?“增设进士科”有什么标志性意义?

(2)根据材料二,指出唐朝科举制的特点。结合所学知识,例举唐朝统治者发展科举制的措施。

(3)材料三反映了宋朝的哪一社会现象?该现象印证了当时的哪一政策?

(4)根据材料四,概括科举制到明朝时在内容和形式上发生了怎样的变化?

(5)综上所述并结合所学知识,统治者实施科举制的本质意图是什么?

26.(2021·河北临西·七年级期末)阅读下列材料,并结合所学知识探究问题。

材料一魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选官看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

材料二这一时期,增加了科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;殿试制度也得以创建,皇帝亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

材料三这一时期,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对这一时期社会产生了深远影响,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了这一时期科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

材料四这一时期,规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准。对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定。

——以上材料均摘编自七年级《中国历史》上、下册

(1)据材料一,指出魏晋南北朝时期存在的主要问题。为解决这一问题,哪一朝代的统治者发挥了开创性的作用?

(2)结合所学知识,指出材料二、三、四中的“这一时期”分别指哪个朝代。

(3)据以上材料和问题,概括科举制演变的共同因素。

27.(2021·河北路北·七年级期末)阅读材料,回答问题

材料一 隋文帝即位后,度除了前朝的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立通过考试选拔人才的制度,隋炀帝又添设了 ①标志着该制度的正式确立……唐太宗增加了科举考试科目,鼓励世人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天统治时期,创立 ②亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础……宋朝大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面.

材料二 "读书人,最不济;烂时文,烂如泥……三句承题,两句破题,摆尾摇头.便道是圣门高弟。可知道《三通》《四史》是何等文章?汉祖、唐宗是哪朝皇帝?……辜负光阴,白白昏迷一世,就教他骗得高官,也是百姓、朝廷的晦气!"

材料三 徐中约在《中国近代史》中写到:"在当时(隋唐时期)的条件下,这是一大发明。这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相,可以为公卿,可以参政竹机会……我国的这一制度对西方近代文官考试制度的形成产生了较大影响,有人称它为中国古代的第五大发明'"。

明末清初思想家顾炎武曾说过:"八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也。"

(1)材料一中的"该制度"是指什么制度?结合所学知识,将材料一中的①、②补充完整。

(2)请写出材料二反映的这种制度在明朝的新变化。

(3)根据材料三和所学知识,概括徐中约和顾炎武对这种制度采取不同态度的原因分别是什么?

28.(2021·河北滦南·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:隋王朝废除了九品中正制,取消了官吏任用的门第限制。开皇七年,隋文帝命诸州每年举送三人到中央参加秀才、明经两科考试。隋场帝时又添设了进士科。

——剪伯赞《中国史纲要》

(1)依据材料一和所学知识,说说科举制正式确立的标志是什么?

材料二:唐朝沿袭前朝制度。贞观年间,增加考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。武则天时创立殿试和武举。殿试的产生排除了一些通过钱财来考入进士的人,是完善科举制的一项重大措施……

——摘编自360百科

(2)根据材料二,指出唐朝完善科举制度的重大举措。(答出2方面举措)

材料三:宋代科举考试增设词科,“词”受到普遍重视,文学发展焕然一新。科举考试录取士者大幅增加,读书风气日盛。《三字经》《百家姓》等小百科全书成为宋朝幼儿启蒙读物,文明高度发展。

——摘编自《中国古代文化史》

(3)根据材料三,回答宋代科举考试的变化对中国历史发展带来了了怎样的影响?试举出这一时期的一位著名词人。

材料四:明朝时……通过对儒家经典的竞争性考试来选拔文官,这套制度后来变成了一种僵死的形式,它一直保持到1905年废除科举制度。

——汤因比《历史研究》

(4)材料四中“儒家经典的竞争性考试”采用的答卷文体是什么?

29.(2021·河北安新·七年级期末)阅读下列材料,并结合所学知识探究问题。

材料一 魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,选宫看重门第,不太注重才能,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。

材料二 这一时期,增加了科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;殿试制度也得以创建,皇帝亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

材料三 这一时期,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。科举制度的发展,对这一时期社会产生了深远影响,在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高,造就了这一时期科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

材料四 这一时期,规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准。对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定。

(1)据材料一,指出魏晋南北朝时期存在的主要问题。为解决这一问题,哪一朝代的统治者发挥了开创性的作用?

(2)结合所学知识,指出材料二、三、四中的“这一时期”分别指哪个朝代。

(3)据以上材料和问题,概括科举制演变的共同因素和发展趋势。

30.(2021·河北承德·七年级期末)阅读下列材料,并结合所学知识探究问题。

材料一 隋文帝继位后,废除了前朝的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

材料二贞观时期,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目:武则天统治时期,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。

材料三宋朝改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

材料四金朝统治中原地区后,为满足科举考试以儒家经典内容命题的需求,朝廷组织人力整理典籍,编纂史书。

材料五 明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准。对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定。

——以上材料均摘编自七年级下册教科书

(1)结合所学知识,指出材料一中“前朝的选官制度”存在的问题。指出材料二中“贞观时期”的皇帝是谁。

(2)据以上材料,概括各个朝代科举制的发展。

(3)据以上材料和问题,概括历朝重视科举制的共同目的。

31.(2021·河北海港·七年级期末)制度创新是社会发展的不竭动力,科举制度是中国历史上考试选拔官员的一种基本制度。阅读材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:科举制度的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇命在选官和用人上的权力,扩大了官吏选拔的范国,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动,同时也推动了教育的发展。

——《中国历史》七年级下册)

材料二:(唐太宗)尝私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:“天下英雄入吾彀中矣”……正所谓“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”

——《唐摭言》

材料三:宋代科举考试增设词科,“词”受到普遍重视,文学发展焕然一新。科举考试录取士者大幅增加,读书风气日盛。《三字经》《百家姓》等小百科全书成为宋朝幼儿启蒙读物,文明高度发展。

——摘编自《中国古代文化史》

材料四:明朝提倡尊孔崇儒,严格规定考诚的题目必须来自“四书”“五经”对答卷的文体格式,段落划分,都有严格的规定……应试的人成为皇帝旨意的顺从者。

——摘自《中国历史》(部编版七年级下册)

(1)科举制度正式确立的标志是什么?科举制度在唐朝得到了完善,结合所学知识说出武则天是如何完善科举制度的?

(2)材料二反映了科举制度最大的受益者是谁?由此可见科举制度实施的根本目的是什么?

(3)根据材料三,回答宋代科举考试的变化产生了怎样的影响?试举出这一时期的一位著名词人?

(4)根据材料四回答明朝科举取士的方式是什么?结合所学分析其产生了什么危害?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

依据所学知识可知,五代十国时期和宋朝时期属于政权并立时期,元朝结束了了分裂的局面,实现了国家的统一,此后的明清时期也是统一的封建王朝时期,由此可知,题干图片反映的发展趋势是由分裂到统一,A项符合题意;BCD三项不符合题意;故选A。

【点睛】

解题的关键是学生正确分析题干图片的内容,通过观察图片和各个不同时期的政权的特点,总结问题,需要学生具备较好的理解能力和总结概括的能力。

2.D

【详解】

根据材料结合所学可知朱元璋取消行中书省,设立“三司”(即布政使司、按察使司、都指挥使司,三司的长官由中央任命),将原来行中书省的权力一分为三,互不统属,从而使行省的权利被削弱,中央的权利得到加强,故D符合题意;明太祖朱元璋废除了丞相,不存在削弱相权,故A不符合题意;材料中未涉及民族关系,故B不符合题意;加强对边疆地区管辖,与题干无关,故C不符合题意;故选D。

3.D

【详解】

结合所学知识可知,1368年,朱元璋建立明朝。随后,明军攻占元大都,结束了元朝对全国的统治。ABC不符合题意,故选D。

4.C

【详解】

结合所学可知,朱元璋为明朝开国之君明太祖,1368年初,朱元璋以应天为都城,改称南京,建立明朝。朱元璋死后,燕王朱棣发动“靖难之役”,夺取皇位并迁都北京,因此参见皇帝朱元璋应去南京,C项正确;排除ABD项。故选C项。

5.C

【分析】

【详解】

根据所学知识可知,宋太祖朱元璋为加强中央集权,在中央撤销中书省,废除丞相,由六部直接对皇帝负责,故答案是C。

6.C

【详解】

根据材料“掌直驾侍卫、巡查缉捕”“从事侦察、逮捕、审问等活动。也有参与收集军情、策反敌将的工作”等信息结合所学可知,明朝锦衣卫作为黄帝侍卫的军事机构,主要职能为“掌直驾侍卫、巡查缉捕”,从事侦察、逮捕、审问等活动,一般由皇帝的亲信武将担任,因此材料体现的是锦衣卫,C项正确;御史大夫是秦朝时期建立的中央监察体制,不符合题意,A项错误;御史台是秦朝时期地方监察体制,不符合题意,B项错误;东厂是明朝特权监察机构、特务机构和秘密警察机关,只对皇帝负责,不经司法机关批准,可随意监督缉拿臣民,但材料内容主要体现的是锦衣卫,而不是东厂,D项错误。

7.A

【详解】

根据所学知识可知,明朝时厂卫特务的活动十分猖獗,上自官府,下至百姓,无孔不入;从城市至乡村都有他们的踪影,这反映了明朝君主专制的空前加强。锦衣卫原是明太祖的侍卫亲军,后来兼管对臣民的监视、侦查。锦衣卫由皇帝直接指挥,不受法律的约束,是明朝加强君权的重要特务机构。明成祖时期设立东厂,厂卫特务机构的设立,是明朝君主专制的表现,也是明朝加强封建专制统治最具特色的措施。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

8.A

【详解】

根据所学和材料“并不许立丞相……”可知,朱元璋废丞相,权分六部,自己亲自掌握六部,体现了加强君主专制的倾向,故A符合题意;皇权和相权的斗争中,相权最终被弱化,体现了皇权的强化,和传达政令、改革丞相制度、扩大六部权力均无关,故BCD均不符合题意。故选A。

9.C

【详解】

根据所学可知,明太祖朱元璋废除了丞相,故C符合题意;隋朝和唐朝时期,丞相制度依旧存在,故AB不符合题意;清朝晚于明朝出现,没有丞相制度,故D不符合题意;故选C。

10.A

【详解】

朱元璋在建立明朝后,为了进一步加强军权,设立了锦衣卫,并授权锦衣卫兼管对臣民的监视、侦查,所以朱元璋对宋讷的所有情况都清楚。故A符合题意,BCD不符合题意,故选A。

11.B

【详解】

依据所学知识可知,明太祖时期,为了加强皇权,废除了丞相,权分六部,所以明太祖“并不许立”的应该是丞相,B项符合题意;ACD三项不符合题意;故选B。

12.C

【详解】

试题分析:“明太祖还授权侍卫亲军锦衣卫,兼管对臣民的监视、侦查。锦衣卫由皇帝直接指挥,不受法律的约束,成为特务机构。”据此可知,明太祖设立的特务机构是锦衣卫,故选C。A选项东厂是明成祖时期增设的特务机构。B选项是明成祖时期将明太祖设立锦衣卫改名而来。D选项内阁在明朝永乐(明成祖)时期建立的。

13.C

【详解】

根据“今我朝罢丞相”“以后嗣君并不许立丞相”“至此,中国一千多年的宰相制度终结,一切权力归皇帝”结合所学知识可知,朱元璋废除丞相制度是为了加强君主专制,C项正确;ABD项不是废除丞相制的主要原因,排除ABD项。故选C项。

14.B

【详解】

依据所学知识可知, 为监视官民,朱元璋设立了由皇帝直接指挥的锦衣卫,掌管侍卫、缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民,后来,明成祖又成立了同类机构东厂,这两个机构合称“厂卫”,成为皇帝的耳目和爪牙,故B正确;掌管全国军政大权是皇帝,故A错误;殿阁大学士充当皇帝顾问,后来参与中央政府决策,故C错误;皇帝掌管全国财政大权,故D错误。综上答案B。

15.A

【分析】

【详解】

朱元璋废除丞相,强化皇权,有利于巩固统治,故选A;朱元璋废除丞相,与规范了答卷无关,排除B;朱元璋废除丞相,与推动中外交往、促进民族交融无关,排除CD。

【点睛】

16.C

【详解】

根据所学知识可知,八股取士使读书人只顾埋头攻读诗经,钻研八股,不讲求实际学问,禁锢了读书人的思想,故C正确;D错误;明政府规定科举考试只许在四书五经范围内命题,故A错误;B项是科举考试的积极影响,故B不符合题意。故选C。

17.A

【详解】

依据所学可知,明代实行八股取士,国家规定,科举考试只许在“四书”“五经”的范围内命题,应考者不能自由发挥,答题必须按照八个连续的部分进行,不得违背,这种形式的文章叫做“八股文”,所以A项符合题意;B项是唐玄宗时期科举考试的主要内容,CD项不符合明朝科举考试的史实。由此分析BCD三项均不符合题意,排除,故选A。

18.B

【详解】

根据所学知识,明朝时的考试制度发生重要的变化,规定只许在四书五经范围内出题,只能根据指定的观点答卷,这就是八股取士,造成了知识分子两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书,不允许发表自己的见解,知识分子成为封建统治的忠实奴仆。B符合题意;ACD项均不是明朝科举考试涉及的内容,不符合题意。故选择B。

19.C

【详解】

根据材料“明太祖制义取士”可知,这是明朝明太祖朱元璋时期对科举制的新变革,八股取士。材料将八股取士和秦朝焚书坑儒相提并论,说明八股取士的危害性很大,所以题干批评的是八股取士,不是焚书坑儒;题干没有提到汉武帝时期的“罢黜百家,独尊儒术”,也没有提及清朝的“文字狱”。故选C。

20.C

【详解】

根据材料中的关键词“明朝的一项文化专制政策”分析选项,A项是秦始皇时期的政策;B项是汉武帝时期的政策;C项是明朝时期的科举考试制度,禁锢了人们的思想;D项属于政治机构不是文化制度方面的内容。故ABD不符合题意,C符合题意。故选C。

21.A

【分析】

【详解】

明代实行八股取士,国家规定,科举考试只许在“四书”“五经”的范围内命题,应考者不能自由发挥,答题必须按照八个连续的部分进行,不得违背,这种形式的文章叫做“八股文”,A项正确;综合上述分析可知,BCD项与明朝时期的科举制度的相关史实不符,排除BCD项。故选A项。

【点睛】

22.(1)1368年; 朱元璋

(2)考试内容上:考试题目必须来自“四书”“五经”;文体格式上:必须以八股文作答。

(3)实现权力的分散与制衡。(或者分散权力,互不统属,相互牵制。)

(4)①废除丞相,分散权力;(或改革官制,强化皇权)②设立锦衣卫和东厂;③实行“八股取士”

【详解】

(1) 根据所学知识可知:1368年1月23日,明太祖朱元璋建立了明朝,改元洪武,定都南京。

(2) 根据材料“在以选拔人才为核心的科举考试中,严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”,严格规定考试答卷文体格式、段落划分,形成“八股文”,禁锢了文人的思想”,结合所学知识概括可知:明朝科举制在考试内容上,考试题目必须来自“四书”“五经”;明朝科举制在文体格式上,必须以八股文作答。

(3) 根据材料划线部分句子,结合所学知识可知:明朝废除丞相制度和中书省,权分六部,实现权力的分散与制衡(或者分散权力,互不统属,相互牵制。)。

(4) 根据材料“我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门”“明朝还设立锦衣卫和东厂,监视官民”“在以选拔人才为核心的科举考试中,严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”,严格规定考试答卷文体格式、段落划分,形成“八股文””,结合所学知识概括可知:明朝“皇权进一步膨胀”的三个方面表现为:①废除丞相,分散权力(或改革官制,强化皇权);②设立锦衣卫和东厂;③实行“八股取士”。

23.(1)元朝;西藏。

(2)皇帝:明太祖(朱元璋);目的:为了监视官民,镇压反抗,维护专制统治。

(3)共同作用:加强了集权统治,使封建专制主义中央集权制度进一步加强。

【详解】

(1)依据图片一“宣政院印”并结合所学可知,图一是元朝设立的宣政院的印章。元朝时期,设立宣政院,主要负责全国宗教事务及管辖西藏地区。从此,中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(2)依据图二“锦衣卫印”并结合所学可知,这是锦衣卫的印章。锦衣卫最早是明太祖朱元璋设立的,是一个特务机构,设立的主要目的是为了监视官民,镇压反抗,维护专制统治。

(3)依据所学可知,宣政院和锦衣卫的设立,都加强了集权统治,加强了对地方的控制,使封建专制主义中央集权制度进一步加强。

24.明朝。明太祖(或朱元璋)。

【详解】

皇帝及官制:根据材料“罢丞相不设,析中书省之政归六部”和所学知识可知,明太祖朱元璋为强化皇权,废除丞相制度,六部直接对皇帝负责。

25.(1)隋炀帝杨广;科举制正式确立

(2)特点:考试科目种类繁多。

措施:唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;武则天创立殿试制度。

(3)科举取士人数增多。重文轻武。

(4)考试内容:四书五经;考试形式:八股取士

(5)巩固专制统治

【分析】

(1)

根据材料一“首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取。他增设进士科,放宽录取标准。”可知“他”是隋炀帝杨广,开创科举制,发展分科考试选拔人才的方法,增置进士科,对后世选官制度产生了深远影响。

(2)

关于特点,根据材料二“唐朝时,考试科目分常科与制科两种。常科包括秀才、明经、进士、明法、明书、明算、通举等”可得出考试科目种类繁多。关于措施,根据材料二“唐中期以后,还从明经科中派生出学究一经、开元礼、三礼、三传、一史等科目。制科又包括文学科、儒学科、韬略科、理人科等等”可得出唐太宗增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目;武则天创立殿试制度。

(3)

根据材料三“纵观整个宋朝,总共开科一百一十八次,取二万人数以上,人数之多,是历代所没有的。录取的人数不仅多,对屡次不中的也会进行照顾”可知宋朝时科举取士人数增多,这与政府实行重文轻武政策有关。重文轻武是宋朝建立后的国策,由于宋太祖赵匡胤通过陈桥兵变夺权建立了宋朝,且当时五代时期下属推翻上司夺权称帝的现象相当普遍,所以对武将非常不放心,采用杯酒释兵权的方式,用丰厚的待遇以解除他们对中央皇权的潜在威胁。

(4)

根据材料四“考试只许在四书五经范围内命题”可知,明朝时期科举考试的内容是四书五经;根据材料四“答卷的文体必须分成八个部分,称为‘八版文’”可知形式上是八股文。

(5)

关于统治者实施科举制的本质意图,结合所学知识可从巩固专制统治方面思考作答。

【点睛】

26.(1)上层权贵垄断选官权(其它表述大意相同即可)。隋朝。

(2)唐朝;北宋;明朝。

(3)统治者的需要。(其它表述大意相同即可)

【详解】

(1)根据材料一“魏晋南北朝时期,官吏的选拔权由上层权贵垄断,……,世家大族的子弟通过门第即可进入仕途。”可得出魏晋南北朝时存在的主要问题:上层权贵垄断选官权。根据所学可知,隋文帝继位以后,废除了前期的选官制度,注重考察人才的学识,初步建立起通过考试选拔人才的制度,隋炀帝时,进士科创立,标志着科举制正式建立。

(2)根据材料二“这一时期,增加了科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目”“殿试制度也得以创建”结合所学可知,唐朝唐太宗增加了科举考试的考试科目。唐朝武则天开创殿试;根据材料三“大幅度增加科举取士名额,提高进士地位”结合所学可知,北宋大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;根据材料四“规定考试的题目必须来自‘四书’‘五经’”“对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定”结合所学可知,明朝科举考试内容限定在“四书”“五经”范围内,考试格式实行八股文。

(3)根据材料反映的科举制创立、唐太宗增加科举考试科目、武则天创立殿试、宋朝大幅度增加取士名额、明朝的八股取士,可知演变的共同因素是统治者的需要。

27.(1)科举制。①进士科②殿试制度。

(2)新变化:开始采用八股取士(具体回答八股取士形式呆板,内容空疏,脱离实际等类似表述也可)

(3)徐中约肯定:隋唐时期,科举考试改变了官员选拔主要由世家大族把持的局面;科举取士不重门第,完全取决于考试,使有才学的人可以进入官府任职;促进了社会公平进步和科技文化的发展。

顾炎武否定:科举考试发展到明朝时严重束缚了考生的思想,摧残了人才,阻碍了中国社会的进步。

【详解】

(1)依据所学知识可知,该制度是科举制,隋炀帝又添设了 进士科,标志着该制度的正式确立,武则天统治时期,创立殿试制度亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。

(2)依据所学知识可知,明朝科举对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”,八股文内容空疏,形式呆板,又脱离实际,禁锢思想,应试的人为了能够被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的顺从者。

(3)根据材料“这种制度提供了布衣(平民)可以做宰相,可以为公卿,可以参政竹机会……我国的这一制度对西方近代文官考试制度的形成产生了较大影响,有人称它为中国古代的第五大发明”可归纳得出徐中约肯定科举制,认为隋唐时期,科举考试改变了官员选拔主要由世家大族把持的局面,科举取士不重门第,完全取决于考试,使有才学的人可以进入官府任职,促进了社会公平进步和科技文化的发展;根据材料“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者四百六十余人也”可归纳得出顾炎武否定科举制,认为科举考试发展到明朝时严重束缚了考生的思想,摧残了人才,阻碍了中国社会的进步。

28.(1)隋炀帝时, 进士科的创立。(回答进士科的创立也可以)

(2)贞观年间(唐太宗时),增加考试科目,鼓励士人报考;武则天时设立殿试和武举。(两点)

(3)影响:宋代科举考试增设词科, 使文学发展焕然一新,读书风气日盛,文明高度发展。(言之有理即可)苏轼、李清照、辛弃疾等。(任答一位即可)

(4)八股文。

【详解】

(1)依据材料一“隋场帝时又添设了进士科”和所学知识,科举制正式确立的标志是隋炀帝时进士科的创立。

(2)根据材料二指出唐朝完善科举制度的重大举措,据“贞观年间,增加考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目”可知贞观年间(唐太宗时),增加考试科目,鼓励士人报考;据“武则天时创立殿试和武举……是完善科举制的一项重大措施”可知武则天时设立殿试和武举。

(3)根据材料三分析宋代科举考试的变化对中国历史发展带来的影响,据“宋代科举考试增设词科,‘词’受到普遍重视,文学发展焕然一新”可知宋代科举考试增设词科, 使文学发展焕然一新;据“读书风气日盛”“《三字经》《百家姓》等小百科全书成为宋朝幼儿启蒙读物,文明高度发展”可知读书风气日盛,文明高度发展。结合所学知识,这一时期的著名词人有苏轼、李清照、辛弃疾等。。

(4)依据材料四“明朝时……通过对儒家经典的竞争性考试来选拔文官,这套制度后来变成了一种僵死的形式”可知“儒家经典的竞争性考试”采用的答卷文体是八股文,明朝科举制度实行八股取士,科举考试只许在四书五经范围内命题,文体严格限于八股文,应考者不能发挥个人见解等。

29.(1)上层权贵垄断选官权。(其他表述大意相同即可)隋朝。

(2)唐朝;北宋;明朝。

(3)共同因素:统治者的利用。发展趋势:走向衰落,日趋僵化,思想受限制。

【分析】

【详解】

(1)根据“官吏的选拔权由上层权贵垄断”得出上层权贵垄断选官权。根据所学可知,隋朝开创了科举制。

(2)根据“殿试制度也得以创建”,结合所学可知,唐朝武则天开创殿试;根据“大幅度增加科举取士名额,提高进士地位”,结合所学可知,北宋大幅度增加科举取士名额,提高进士地位;根据“规定考试的题目必须来自‘四书’‘五经’”“对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定”,结合所学可知,明朝科举考试内容限定在“四书”“五经”范围内,考试格式实行八股文。

(3)共同因素:根据所学可知,推行科举制的根本目的是为统治者的选拔人才,巩固统治的需要。发展趋势:科举制演变的趋势是走向衰落。

【点睛】

30.(1)问题:上层权贵垄断选官权或世家大族把持选官权。(其他表述大意相同即可)皇帝:唐太宗。

(2)隋朝创立科举制;唐朝增加科举科目和创立殿试;宋朝增加取士名额.提高进士地位;金朝编辑考试资料;明朝规定命题范围和答卷格式。(其他表述大意相同即可,答出其中四点即可)

(3)目的:维护统治。

【详解】

(1)第一问,根据材料一“隋文帝继位后,废除了前朝的选官制度”并结合所学知识可知,魏晋以来,官员大多从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。因此,科举制诞生之前官员主要来自于世家大族(贵族阶层)。第二问,根据材料二“贞观时期,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目”并结合所学知识可知,贞观时期,唐太宗推行了一系列革新的措施。在政治上,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目。

(2)根据材料一“隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。”可知,隋朝创立科举制;根据材料二“贞观时期,增加科举考试科目,……武则天统治时期,创立殿试制度”可知,唐朝增加科举科目和创立殿试;根据材料三“宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位”可知,宋朝增加取士名额,提高进士地位;根据材料四“金朝统治中原地区后,……,朝廷组织人力整理典籍,编纂史书。”可知,金朝编辑考试资料;根据材料五“明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准。对考试答卷的文体格式、段落划分,也做了严格的规定。”可知,明朝规定命题范围和答卷格式。

(3)综合上述材料和问题并结合所学知识可知,为了缓和阶级矛盾,招揽人才,打击豪强地主,加强中央集权,隋朝创立了科举制度。自隋唐以来的历朝统治者都使用科举制度,根本原因是科举制度有利于维护统治。科举取士把选拔人才和官吏任命的权利,从地方豪门士族的手里集中到中央政府,扩大了地主阶级的统治基础,大大加强了中央集权,有利于政局的稳定。

31.(1)隋炀帝设立进士科。大力发展科举制,创立殿试制度。

(2)皇帝(或统治者)。维护封建统治。

(3)“词”受到普遍重视,文学发展焕然一新;读书风气盛行,文明高度发展。苏轼、李清照和辛弃疾(任一位)。

(4)八股取士。禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。

【详解】

(1)结合所学知识可知,隋炀帝设立进士科,标志着科举制度正式确立。科举制度在唐朝得到了完善,武则天大力发展科举制,创立殿试制度。

(2)依据材料二的“天下英雄入吾彀中矣”和“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。”可知材料二反映了科举制度最大的受益者是皇帝。由此可见科举制度实施的根本目的是维护封建统治。

(3)根据材料三的“‘词’受到普遍重视,文学发展焕然一新。科举考试录取士者大幅增加,读书风气日盛。《三字经》《百家姓》等小百科全书成为宋朝幼儿启蒙读物,文明高度发展。”可以归纳出宋代科举考试的变化产生的影响是:“词”受到普遍重视,文学发展焕然一新。读书风气盛行,文明高度发展。宋代的文学形式主要是宋词,杰出的代表是苏轼、李清照和辛弃疾。

(4)根据材料四的“明朝提倡尊孔崇儒,严格规定考诚的题目必须来自‘四书’‘五经’对答卷的文体格式,段落划分,都有严格的规定”可知明朝科举取士的方式是八股取士。结合所学可知,八股取士禁锢了知识分子的思想,不利于社会的进步。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源