2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册2《孔雀东南飞》课件(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册2《孔雀东南飞》课件(43张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 787.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-10 09:29:17 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

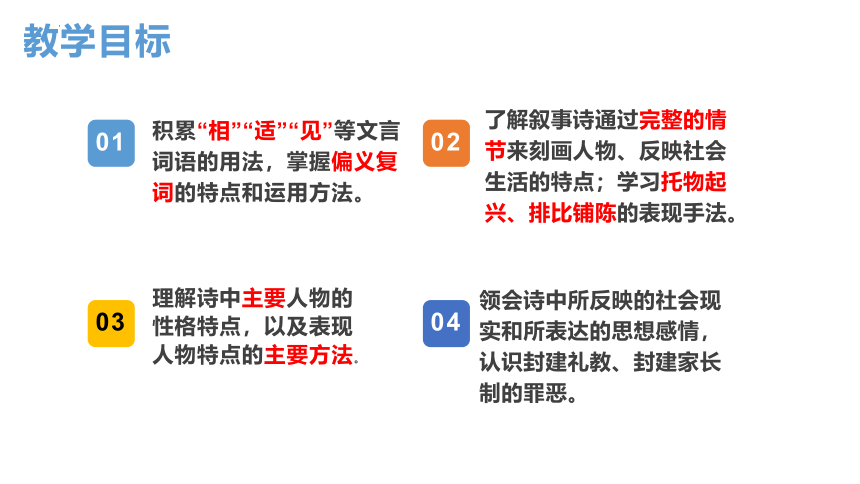

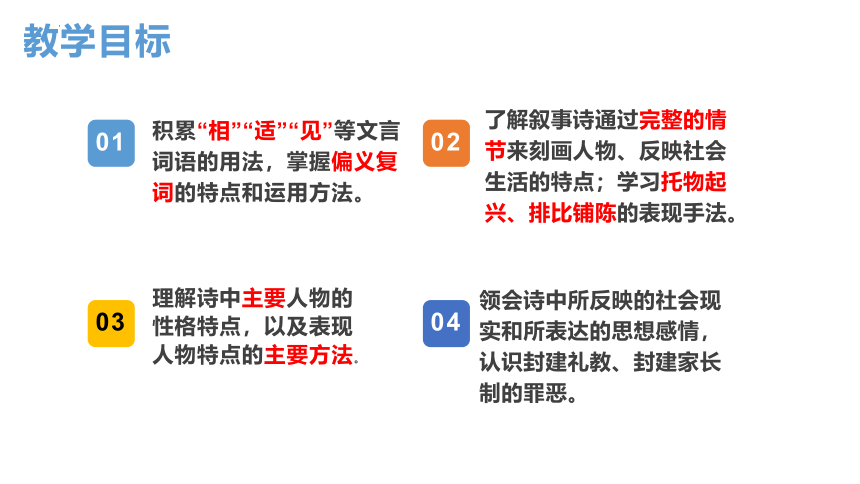

教学目标

积累“相”“适”“见”等文言词语的用法,掌握偏义复词的特点和运用方法。

01

了解叙事诗通过完整的情节来刻画人物、反映社会生活的特点;学习托物起兴、排比铺陈的表现手法。

02

理解诗中主要人物的性格特点,以及表现人物特点的主要方法。

03

领会诗中所反映的社会现实和所表达的思想感情,认识封建礼教、封建家长制的罪恶。

04

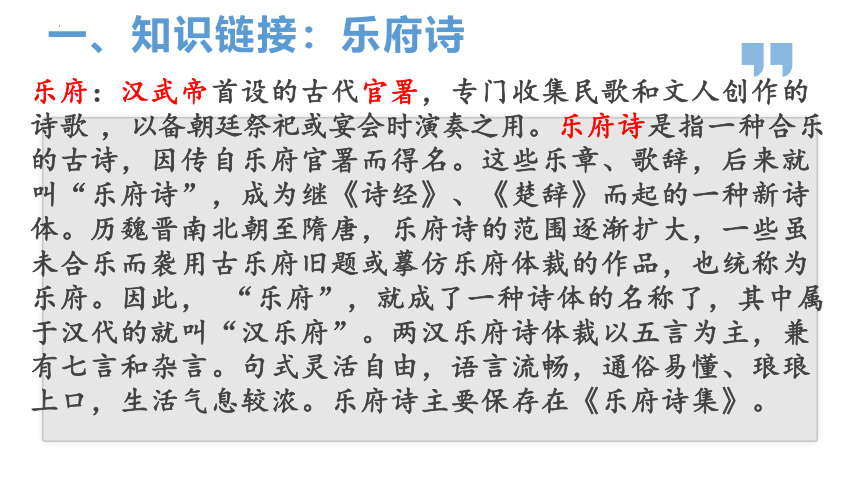

一、知识链接:乐府诗

乐府:汉武帝首设的古代官署,专门收集民歌和文人创作的诗歌 ,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用。乐府诗是指一种合乐的古诗,因传自乐府官署而得名。这些乐章、歌辞,后来就叫“乐府诗”,成为继《诗经》、《楚辞》而起的一种新诗体。历魏晋南北朝至隋唐,乐府诗的范围逐渐扩大,一些虽未合乐而袭用古乐府旧题或摹仿乐府体裁的作品,也统称为乐府。因此, “乐府”,就成了一种诗体的名称了,其中属于汉代的就叫“汉乐府”。两汉乐府诗体裁以五言为主,兼有七言和杂言。句式灵活自由,语言流畅,通俗易懂、琅琅上口,生活气息较浓。乐府诗主要保存在《乐府诗集》。

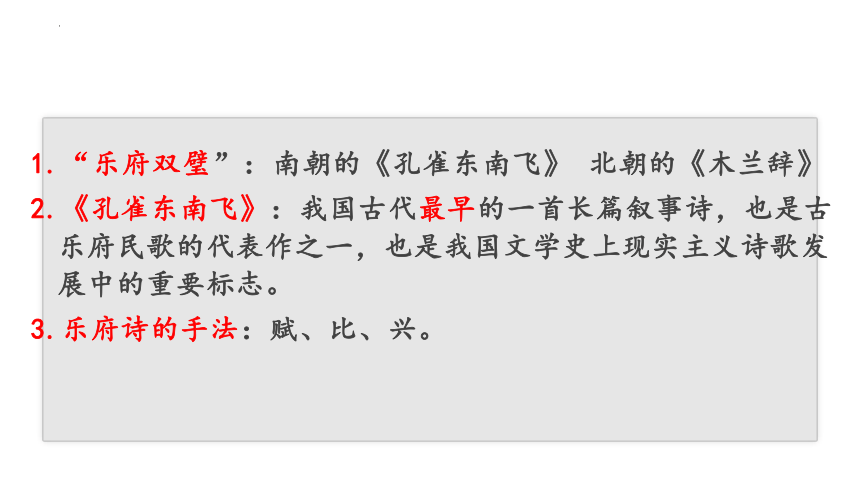

“乐府双璧”:南朝的《孔雀东南飞》 北朝的《木兰辞》

《孔雀东南飞》:我国古代最早的一首长篇叙事诗,也是古乐府民歌的代表作之一,也是我国文学史上现实主义诗歌发展中的重要标志。

乐府诗的手法:赋、比、兴。

故事发生在“汉末建安中”。当时的背景是:汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”。儒家的那套伦理纲常,逐渐占据了统治地位,并发展到了相当完备严密的程度。在婚姻制.度方面就规定有“七出”“天下无不是之父母”等清规戒律。“天下无不是之父母”, 这正是焦刘悲剧的根本原因。在这时代氛围里,在焦母的淫威下,焦仲卿敢于站在兰芝一边,表明与兰芝“结发同枕席,黄泉共为友”的坚决态度实在是难能可贵的。从表达方式的角度看诗歌的发展,《孔雀东南飞》与《诗经》、《涉江》有什么不同 (《诗经》、《涉江》是抒情诗,《孔雀东南飞》是叙事诗。)叙事诗和抒情诗的主要区别在于:抒情诗,作者直接借景(或物)抒情。叙事诗借助于故事情节塑造的人物形象,来抒发作者的思想感情,表现诗歌的主题思想。

一、自读全诗,解决以下问题

给文中生字词注音,理解词义

找出文中所有的“相”,归纳用法

归纳文中的一词多义、古今异义、特殊句式和偏义复词。

本文可分为几个部分,用四字概括每节基本情节

(二)通假字

通“娶”。

也写做“叮咛”,嘱咐。

同“脏”,脏腑。

通“韧”,柔软而结实。

通“捶”,捶打

通“奁” lián

通“旁”

终 老 不 复 取

府 吏 见 丁 宁

摧 藏 马 悲 哀

蒲 苇 纫 如 丝

槌 床 便 大 怒

箱 帘 六 七 十

合 葬 华 山 傍

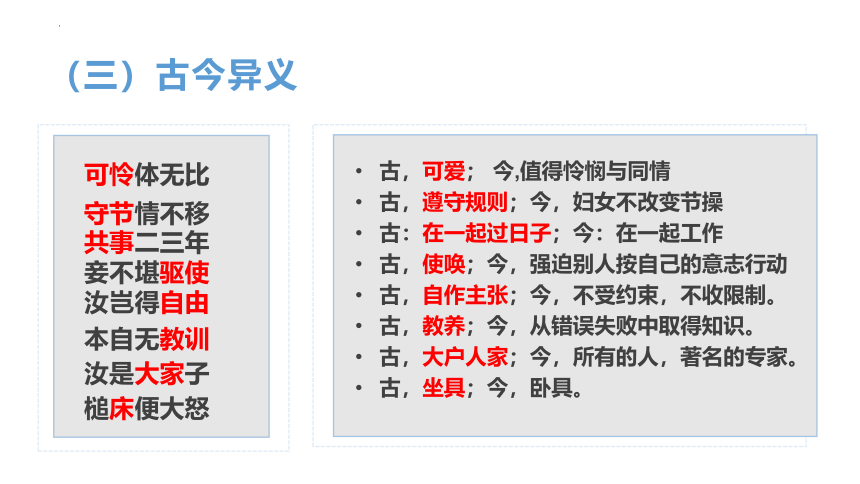

(三)古今异义

古,可爱; 今,值得怜悯与同情

古,遵守规则;今,妇女不改变节操

古:在一起过日子;今:在一起工作

古,使唤;今,强迫别人按自己的意志行动

古,自作主张;今,不受约束,不收限制。

古,教养;今,从错误失败中取得知识。

古,大户人家;今,所有的人,著名的专家。

古,坐具;今,卧具。

可怜体无比

守节情不移

共事二三年

妾不堪驱使

汝岂得自由

本自无教训

汝是大家子

槌床便大怒

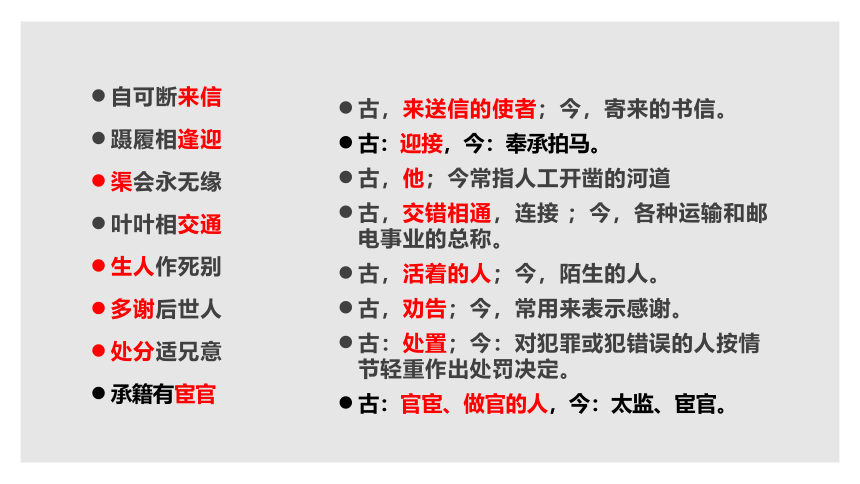

自可断来信

蹑履相逢迎

渠会永无缘

叶叶相交通

生人作死别

多谢后世人

处分适兄意

承籍有宦官

古,来送信的使者;今,寄来的书信。

古:迎接,今:奉承拍马。

古,他;今常指人工开凿的河道

古,交错相通,连接 ;今,各种运输和邮电事业的总称。

古,活着的人;今,陌生的人。

古,劝告;今,常用来表示感谢。

古:处置;今:对犯罪或犯错误的人按情节轻重作出处罚决定。

古:官宦、做官的人,今:太监、宦官。

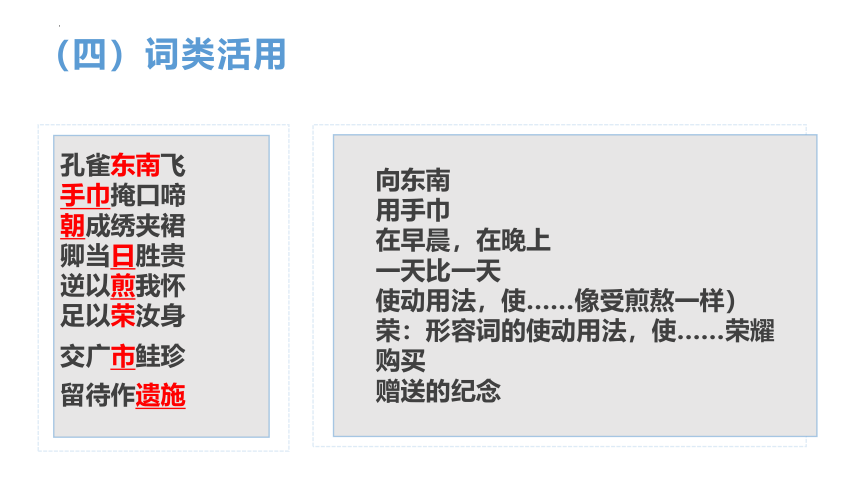

(四)词类活用

孔雀东南飞

手巾掩口啼

朝成绣夹裙

卿当日胜贵

逆以煎我怀

足以荣汝身

交广市鲑珍

留待作遗施

向东南

用手巾

在早晨,在晚上

一天比一天

使动用法,使……像受煎熬一样)

荣:形容词的使动用法,使……荣耀

购买

赠送的纪念

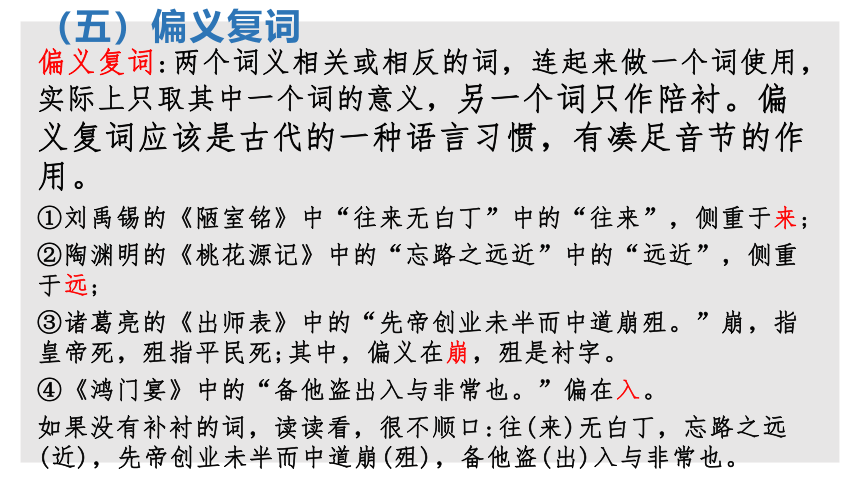

(五)偏义复词

偏义复词:两个词义相关或相反的词,连起来做一个词使用,实际上只取其中一个词的意义,另一个词只作陪衬。偏义复词应该是古代的一种语言习惯,有凑足音节的作用。

①刘禹锡的《陋室铭》中“往来无白丁”中的“往来”,侧重于来;

②陶渊明的《桃花源记》中的“忘路之远近”中的“远近”,侧重于远;

③诸葛亮的《出师表》中的“先帝创业未半而中道崩殂。”崩,指皇帝死,殂指平民死;其中,偏义在崩,殂是衬字。

④《鸿门宴》中的“备他盗出入与非常也。”偏在入。

如果没有补衬的词,读读看,很不顺口:往(来)无白丁,忘路之远(近),先帝创业未半而中道崩(殂),备他盗(出)入与非常也。

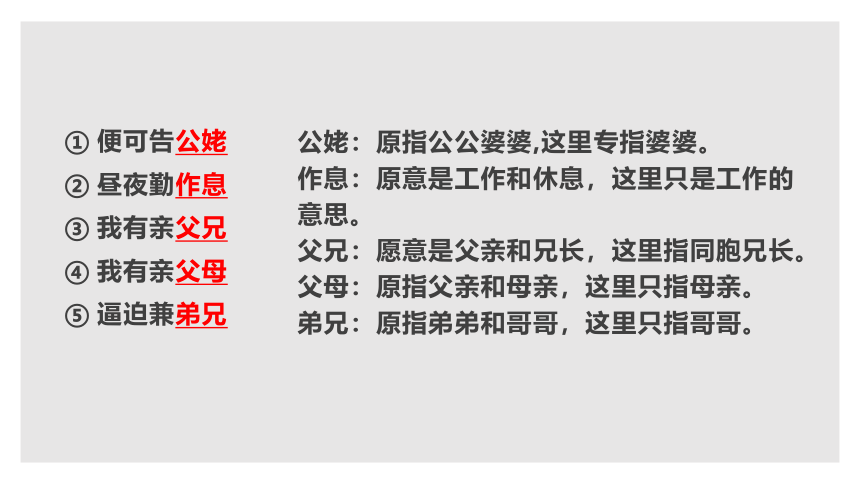

公姥:原指公公婆婆,这里专指婆婆。

作息:原意是工作和休息,这里只是工作的意思。

父兄:愿意是父亲和兄长,这里指同胞兄长。

父母:原指父亲和母亲,这里只指母亲。

弟兄:原指弟弟和哥哥,这里只指哥哥。

便可告公姥

昼夜勤作息

我有亲父兄

我有亲父母

逼迫兼弟兄

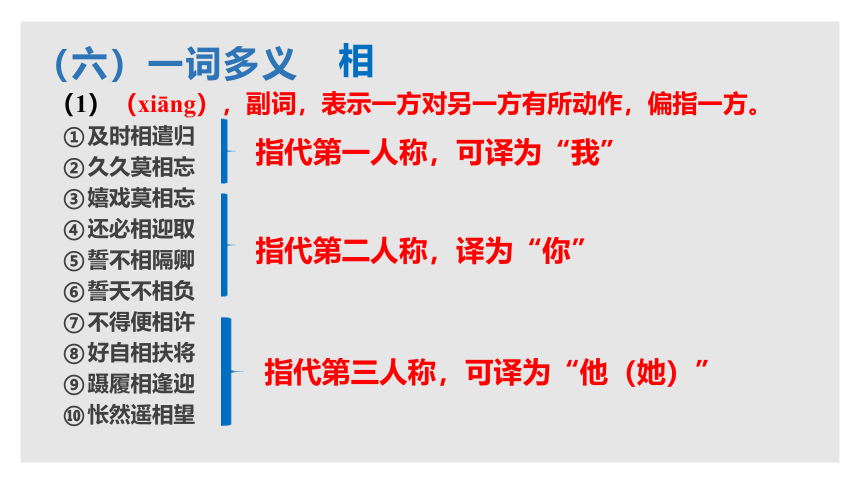

(六)一词多义

(1)(xiāng),副词,表示一方对另一方有所动作,偏指一方。

相

及时相遣归

久久莫相忘

嬉戏莫相忘

还必相迎取

誓不相隔卿

誓天不相负

不得便相许

好自相扶将

蹑履相逢迎

怅然遥相望

指代第一人称,可译为“我”

指代第二人称,译为“你”

指代第三人称,可译为“他(她)”

(2)相(xiāng),副词,表示互相、彼此

(3)xiàng名词,相貌

儿已薄禄相

xiàng 扶助季文子相三君:

伯乐相马

良禽相木而栖,贤臣择主而事。

王侯将相宁有种乎

相见常日稀 枝枝相覆盖

叶叶相交通 仰头相向鸣

辅佐,

察看;仔细看

选择

古代辅佐帝王的大臣。后专指宰相

适

到……去

女子出嫁

适合,适宜

副词,恰好,碰巧

副词,刚才

动词,依照

适长沙

始适还家门

以适于时也

适与羽相见

适得府君书

处分适兄意

谢

沛公至鸿门,谢曰

阿母谢媒人

谢家来贵门

项王赐之卮酒,樊哙拜谢

多谢后世人

形谢则神灭

道歉、请罪

推辞,谢绝

辞去,辞别

感谢

告诉,劝告,告诫

衰亡,凋落

见

动词,见面

副词,被

加在动词前表示对他人动作行为的承受,译为“自己”“我”:“见谅”“小子无知,幸勿见怪”“生孩六月,慈父见背”

看见

拜见

见解、见识

通“现”,出现

贱妾留空房,相见常日稀;

转头向户里,渐见愁煎迫;

兰芝初还时,府吏见丁宁。

君既若见录,不久望君来。

一日不见,如三秋兮。

曹刿请见

有何高见

风吹草低见牛羊

jiàn

①<动>看;看到。《齐桓晋文之事》:“见牛未见羊也。”

②<动>遇见;碰见。《回乡偶书》:“儿童相见不相识。”

③<动>见面;会面。《琵琶行》:“移船相近邀相见。”

④<动>拜见;谒见。《邹忌讽齐王纳谏》:“于是入朝见威王。”

⑤<动>召见;接见。《廉颇蔺相如列传》:“秦王坐章台见相如。”

⑥<动>知道;懂得。《示儿》:“乃翁见事可怜迟。”

⑦<动>听见;听到。《林黛玉进贾府》:“总不许见哭声。”

⑧<名>见解;见识。《晋书·王浑传》:“敢陈愚见。”

⑨<副>用在动词前,表被动,译为“被”。《屈原列传》:“信而见疑,忠而被谤。”

⑩<副>在动词前,表示说话人自己,可译为“我”。《孔雀东南飞》:“君既若见录,

不久望君来。”

xiàn

①<动>同“现”,出现;显现。《毛遂自荐》:“锥之处囊中,其未立见。”

②<动使动>使……拜见。《论语》:“止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。”

自

亦自缢于庭树。举动自专由。汝岂得自由!

进止敢自专?不图子自归。不迎而自归。

那得自任专!自挂东南枝。

自名秦罗敷。自名为鸳鸯。

自君别我后

我自不驱卿

本自无教训

自可断来信

葳蕤自生光

好自相扶将

物物各自异

(介)从、自从

原来 本来

已、已经

即

自然

(助)与他词组合成词组

各自

(代)自己,他(她)的

开头两句:托物起兴,引出故事。

第一部分:兰芝被遣(2-5自然段) ---故事的开端

第二部分:夫妻誓别(6-12自然段) --故事的发展

第三部分:兰芝抗婚(13-21自然段) --故事的发展

第四部分:双双殉情(22-31自然段) ---故事的高潮

第五部分:告诚后人(32自然段) --故事的尾声

理清故事结构

(七)梳理情节:阅读序、第一节和最后一节,思考:

1.诗前小序写了什么?有何作用?

内容:交待故事发生的时间、地点、人物,概括故事情节以及作诗的原因。作用:全诗的总纲。

2.开头“孔雀东南飞,五里一徘徊”两句诗有何作用?

(1)五里短亭十里长亭,是中国古代人的话别之地。李白《菩萨蛮》“何处是归程?长亭连短亭。”

(2)借孔雀起兴,引出全诗故事,这是我国古代民歌传统手法;

(3)以孔雀失偶,徘徊反顾为全文奠定深沉悲哀的基调,形成一种笼罩全篇的悲剧气氛,暗示全篇的作用。

(4)在结构上,和结尾的鸳鸯双飞构成呼应关系。

诗歌的结尾处写兰芝、仲卿魂化为鸟,富有浪漫主义色彩,如《梁祝》中的“化蝶”。这个浪漫主义的结尾表达了人们对幸福生活的向往和对封建礼教的罪恶的控诉。另外,鸳鸯双飞的结尾与孔雀失偶徘徊的起兴互相呼应,加深了悲剧意蕴,形成独特的艺术表现力。

3、如何理解结尾“化鸟”这样的情节安排

三、赏析全诗

1、第2段,从13岁说到17岁,是否太繁琐?它与情节的发展有什么关系?

赋。“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者也”,即铺陈直叙。在篇幅较长的诗作中,铺陈与排比往往是结合在一起用的。铺排系将一连串内容紧密关联的景观物象、事态现象、人物形象和性格行为,按照一定的顺序组成一组结构基本相同、语气基本一致的句群。

作用:内容上,意在强调兰芝从小聪明能干,多才多艺,知书达理;结构上,证明她“女行无偏斜”,婆婆对她的责难毫无道理,为下文兰芝被逐作铺垫,以激起读者的同情。

2、诗中还有哪些地方用到了“赋”?有何作用?

鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通。足下蹑丝履,头上玳瑁光。腰若流纨素,耳著明月珰。指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双。

作用:①表现了刘兰芝的美丽、从容、坚强;②还表现了刘兰芝的无辜,谴责了封建制度对美好人性的扼杀;③为下文县令和太守的两度求婚作了有力的铺垫。

交语速装束,络绎如浮云。青雀白鹄舫,四角龙子幡,婀娜随风转。金车玉作轮,踯躅青骢马,流苏金镂鞍。赍钱三百万,皆用青丝穿。杂彩三百匹,交广市鲑珍。从人四五百,郁郁登郡门。

作用:突出表现太守家对这桩婚事的重视,从侧面表现兰芝形貌美,人品好,不慕荣华富贵,爱情专一,反衬其悲剧命运,加剧悲剧气氛。

3.焦母驱逐兰芝的原因是什么?

越礼说:兰芝没有遵从封建礼教的妇德要求,“本自无教训”“举动自专由”,虽然温顺,能干,但骨子里有倔劲,因而为焦母所不容。

门第说:焦刘两家贵贱悬殊,门第不对,焦母见异思迁,为娶进罗敷而逼走兰芝。

三.无子说:兰芝多年不育,焦母为传宗接代考虑,找借口驱逐兰芝。

“七出”(“七去”“七弃”)

不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。(《大戴礼记》)

无子,淫泆yì ,不事舅姑,口舌,盗窃,妒,恶疾 (《仪礼·丧服》)

①“无子,为其绝后也”;②不顺父母,为其逆德也”;③“淫,为其乱族也”;④“妒,为其乱家也”;⑤“有恶疾,为其不可与共粢盛也”;⑥“口多言,为其离亲也”;⑦“盗窃,为反其义也”。“

观点一:不认同这种说法,东汉建安年间,正是士族制度萌芽时期,门第观念已经存在。而刘兰芝的家庭门第不高。

她的二婚身份,封建社会强调的是好女不嫁二夫,即便是夫死,也要守节到死,何况是被休。

如果县令太守想为自己的儿子物色妻子,他们的选择空间还是很大的,他们的地位、所受的文化熏陶以及社会舆论,决定了这些深受儒家学说浸染的封建官员不可能为自己的儿子选择一个被别家扫地出门的弃妇作妻子。

4. 封建社会妇女被休一般被视为奇耻大辱,会遭人鄙弃,为什么刘兰芝被休后身价反而更高了 说一说你的观点。

观点二:认同这种说法。首先,这是表现人物形象的艺术需要。更是传唱者特意用这个“隆重”场面与刘兰芝被焦母驱遣回家的“冷落”形成鲜明的对比,从侧面衬托兰芝的美丽外貌和美好心灵,反衬出焦母的专断和无知。

其次,这个情节的出现也是广大人民意愿的反映。刘兰芝的命运是悲惨的,这些弱女子的遭遇是令人同情的,同处于被压迫被蹂躏地位的广大群众在传唱刘兰芝的故事时自然而然地渗透了自己的感情。这既揭露了弱势群体无力主宰自己命运的事实,又曲曲折地反映了人民 群众的意愿。

5.面对兄长的威逼利诱,兰芝一口应婚,为什么?

明确:体现了她的清醒和决断。第一,她对阿兄的性格为人了如指掌,她知道哀求不会有效,而且她也不屑去哀求。

第二,她知道要想遵守与焦仲卿的誓言,只有一种办法:黄泉共为友。她爽快答应,其实是不动声色拿定了主意,决心以死来抗议吃人的封建势力。兰芝这样做,才符合她的性格特征,也是兰芝忠于爱情、反抗封建礼教的思想行为合乎逻辑的发展。所以表面上是突然,实际上却是深思熟虑的结果,我们从兰芝的突然允诺中已预感到要发生非常事件了。

6.诗歌情节的组织,采取了双线交替推进的方式。请加以分析。

①第一条线索在刘兰芝、焦仲卿与焦母、刘兄之间展开。这是一场迫害与反迫害的斗争。仲卿求母,是第一次冲突,刻画了焦母的专横和仲卿的软弱。兰芝辞婆,是第二次冲突,反映了焦母的无情和兰芝的斗争。兰芝拒婚,是第三次冲突,突出了兰芝的坚贞品格及其兄的卑鄙。仲卿别母,是第四次冲突,写出了焦母的顽固与仲卿的守约。这四次冲突,一次比一次激烈,直至双双殉情。特别是主角兰芝,她的坚决抗争,影响了仲卿的态度与斗争。

②另一条线索是兰芝与仲卿的感情纠葛,是在上述矛盾冲突的基础上展开的。第一次冲突,兰芝的诉苦,表现了她对仲卿的信赖,也交代了矛盾冲突的背景。仲卿求母失败,刘、焦之间的话别,反映了仲卿的不舍、兰芝的温情。第二次冲突,兰芝辞婆后,仲卿的送别,充分抒写了他们夫妇之间的真挚感情。第三次冲突,兰芝拒婚,他们之间的诀别,淋漓尽致地刻画了生死不渝的爱情。由此可见,上述两条线索,有主有从,互为因果,交替发展,完整紧凑地完成了故事的叙述、人物命运的交代。

四、分析人物形象

1、美丽、聪明、勤劳,知书达礼。

◆诗的一开头,“ 十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵话...”的铺排,立即令读者对她产生这种印象。

◆随着故事的展开,这种印象不断得到充实和加强。如“指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双。”表现了她出众的美丽,下文里写县令、太守纷纷派人到她家求亲也从侧面表现了她的美貌远近皆知。

◆又如“鸡鸣入机织,夜夜不得息”“三日断五匹”“朝成绣夹裙,晚成单罗衫”等,表现了她的勤劳、能干。

◆她向焦母辞行时,虽然对焦母不无怨言,可最后还是说“今日还家去,念母劳家里”,与小姑子告别时,则说“勤心养公姥,好自相扶将”,温柔的话语里,见出她的善良、懂礼。

2、兰芝忠于爱情,不为荣华所动。

仲卿送她回家,两人告别时,她自比“纫如丝”的“蒲苇”,将仲卿比作“无转移”的磐石,以此表白她忠于爱情的心意,后来她确实做到了。回到娘家后,县令、太守两家先后来求亲,都不能令她动心。最后在拒婚不成的情况下,以死捍卫了她与仲卿的爱情。

3、不卑不亢,头脑清醒,行动坚决。

◆焦母对仲卿说“此妇无礼节,举动自专由”,虽然焦母对兰芝的评价不免是偏颇之词,但也透露出兰芝确实不是低眉顺眼、任人摆布的小媳妇。

◆兰芝向焦母作别时说,“昔作女儿时,生小出野里。本自无教训,兼愧贵家子”,同样让读者隐隐体会到兰芝不是一个标准的封建时代儿媳妇的形象。

◆面对兄长的逼嫁,兰芝更进一步表现出清醒、坚决而不露声色的性格特征。

一个忠厚善良,忠于爱情,由顺从到抗争(消极抗争)的叛逆形象。

焦仲卿:

忠于爱情——“结发同枕席,黄泉共为友”。

对母亲:开始——既孝又怨,不敢违抗。后来——对爱情的忠贞战胜了对母亲的孝顺、屈从,不顾“不孝有三,无后为大”的封建礼教,自缢于庭树,作了最强有力的反抗。

焦母

蛮横无理、冷酷无情、独断专行

对于兰芝与仲卿的美好爱情,毫无认识和同情,软硬兼施,目的是要仲卿速遣兰芝,以维护她的家长权威。这充分暴露了封建家长制摧残青年的丑恶本质。

刘兄

利诱:先嫁得府吏,后嫁得郎君,否泰如天地,足以荣汝身。

威胁:不嫁义郎体,其往欲何云?

性行暴戾,趋炎附势,贪慕富贵,不顾礼义,尖酸刻薄,冷酷无情的市侩

刘兰芝:美丽,聪明,勤劳,善良,刚强,忠实于爱情。她勇于与封建家长制作斗争,不惜以自己的生命作出最后的反抗。

焦仲卿:软弱,但忠于爱情和反抗封建礼教。他对母亲存有幻想和顾恋,但他最终能够冲破家长制的束缚,以自缢于庭树,表现出叛逆的精神。

焦母:横暴专行,冷酷无情。为了遣回兰芝,不惜对儿子软硬兼施,以达到维护家长权威的目的。刘兰芝和焦仲卿的爱情悲剧,是她和兰芝的哥哥一手造成的。

刘兄:专横跋扈、趋炎附势、尖酸刻薄、冷酷无情的市侩。他与焦母一起成为封建礼教的维护者,封建家长制的代表人物。

总结归纳

主题:

作品通过焦仲卿、刘兰芝的婚姻悲剧,揭露了封建礼教、封建家长制的罪恶,歌颂了兰芝夫妇忠于爱情宁死不屈的反抗精神。

写作特色:

1、个性化的语言

2、结构完整开头结尾照应,中间情节起伏跌宕,表现了民歌作者在叙事上的高超技巧。

3、塑造了众多性格鲜明的人物形象

4、现实主义和浪漫主义结合,反映了人民对获得婚姻自由的美好愿望。

陆游与唐婉是一对恩爱夫妻。不料陆母逼迫陆游休弃唐婉。在陆游的百般劝说、哀求而无效的情势下,二人终于被迫分开,唐婉改嫁赵士程,彼此音讯全无。后在一次春游中与唐婉偶然相遇于绍兴城南沈园。唐婉在征得赵士程同意后,派人给陆游送上酒肴,聊表对陆游的抚慰之情。陆游“怅然久之”,在沈园的墙上题写了哀婉动人的《 钗头凤》词。唐婉则写下续《钗头凤》相答,唐婉由于伤心过度,不久就郁闷愁怨而死。

钗头凤·陆游

红酥手,黄滕酒。

满城春色宫墙柳。

东风恶,欢情薄,

一怀愁绪,几年离索。

错,错,错!

春如旧,人空瘦。

泪痕红浥鲛绡透。

桃花落,闲池阁。

山盟虽在,锦书难托。

莫,莫,莫!

钗头凤·唐婉

世情薄,人情恶,

雨送黄昏花易落。

晓风干,泪痕残,

欲笺心事,独语斜栏。

难,难,难!

人成各,今非昨,

病魂常作秋千索。

角声寒,夜阑珊,

怕人寻问,咽泪装欢。

瞒,瞒,瞒!

十二时辰表

十 二 时 夜 半 鸡 鸣 平 旦 日 出 食 时 隅 中 日 中 日 昃 晡 时 日 入 黄 昏 人

定

时 辰 子鼠 丑牛 寅虎 卯兔 辰龙 巳蛇 午马 未羊 申猴 酉鸡 戌狗 亥猪

现代 时间 23 ↓ 1 1 ↓ 3 3 ↓ 5 5 ↓ 7 7 ↓ 9 9 ↓ 11 11 ↓ 13 13 ↓ 15 15 ↓ 17 17 ↓ 19 19 ↓ 21 21

↓

23

zè太阳偏西

bū本义:申时

临近中午

五更与现今时间比较表

夜间时辰 五夜 五更 现今时间

黄昏 甲夜 一更 19-21

人定 乙夜 二更 21-23

夜半 丙夜 三更 23-1

鸡鸣 丁夜 四更 1-3

平旦 戊夜 五更 3-5

奄奄黄昏后 晚上7点到9点

寂寂人定初 夜里9点到11点

教学目标

积累“相”“适”“见”等文言词语的用法,掌握偏义复词的特点和运用方法。

01

了解叙事诗通过完整的情节来刻画人物、反映社会生活的特点;学习托物起兴、排比铺陈的表现手法。

02

理解诗中主要人物的性格特点,以及表现人物特点的主要方法。

03

领会诗中所反映的社会现实和所表达的思想感情,认识封建礼教、封建家长制的罪恶。

04

一、知识链接:乐府诗

乐府:汉武帝首设的古代官署,专门收集民歌和文人创作的诗歌 ,以备朝廷祭祀或宴会时演奏之用。乐府诗是指一种合乐的古诗,因传自乐府官署而得名。这些乐章、歌辞,后来就叫“乐府诗”,成为继《诗经》、《楚辞》而起的一种新诗体。历魏晋南北朝至隋唐,乐府诗的范围逐渐扩大,一些虽未合乐而袭用古乐府旧题或摹仿乐府体裁的作品,也统称为乐府。因此, “乐府”,就成了一种诗体的名称了,其中属于汉代的就叫“汉乐府”。两汉乐府诗体裁以五言为主,兼有七言和杂言。句式灵活自由,语言流畅,通俗易懂、琅琅上口,生活气息较浓。乐府诗主要保存在《乐府诗集》。

“乐府双璧”:南朝的《孔雀东南飞》 北朝的《木兰辞》

《孔雀东南飞》:我国古代最早的一首长篇叙事诗,也是古乐府民歌的代表作之一,也是我国文学史上现实主义诗歌发展中的重要标志。

乐府诗的手法:赋、比、兴。

故事发生在“汉末建安中”。当时的背景是:汉武帝时“罢黜百家,独尊儒术”。儒家的那套伦理纲常,逐渐占据了统治地位,并发展到了相当完备严密的程度。在婚姻制.度方面就规定有“七出”“天下无不是之父母”等清规戒律。“天下无不是之父母”, 这正是焦刘悲剧的根本原因。在这时代氛围里,在焦母的淫威下,焦仲卿敢于站在兰芝一边,表明与兰芝“结发同枕席,黄泉共为友”的坚决态度实在是难能可贵的。从表达方式的角度看诗歌的发展,《孔雀东南飞》与《诗经》、《涉江》有什么不同 (《诗经》、《涉江》是抒情诗,《孔雀东南飞》是叙事诗。)叙事诗和抒情诗的主要区别在于:抒情诗,作者直接借景(或物)抒情。叙事诗借助于故事情节塑造的人物形象,来抒发作者的思想感情,表现诗歌的主题思想。

一、自读全诗,解决以下问题

给文中生字词注音,理解词义

找出文中所有的“相”,归纳用法

归纳文中的一词多义、古今异义、特殊句式和偏义复词。

本文可分为几个部分,用四字概括每节基本情节

(二)通假字

通“娶”。

也写做“叮咛”,嘱咐。

同“脏”,脏腑。

通“韧”,柔软而结实。

通“捶”,捶打

通“奁” lián

通“旁”

终 老 不 复 取

府 吏 见 丁 宁

摧 藏 马 悲 哀

蒲 苇 纫 如 丝

槌 床 便 大 怒

箱 帘 六 七 十

合 葬 华 山 傍

(三)古今异义

古,可爱; 今,值得怜悯与同情

古,遵守规则;今,妇女不改变节操

古:在一起过日子;今:在一起工作

古,使唤;今,强迫别人按自己的意志行动

古,自作主张;今,不受约束,不收限制。

古,教养;今,从错误失败中取得知识。

古,大户人家;今,所有的人,著名的专家。

古,坐具;今,卧具。

可怜体无比

守节情不移

共事二三年

妾不堪驱使

汝岂得自由

本自无教训

汝是大家子

槌床便大怒

自可断来信

蹑履相逢迎

渠会永无缘

叶叶相交通

生人作死别

多谢后世人

处分适兄意

承籍有宦官

古,来送信的使者;今,寄来的书信。

古:迎接,今:奉承拍马。

古,他;今常指人工开凿的河道

古,交错相通,连接 ;今,各种运输和邮电事业的总称。

古,活着的人;今,陌生的人。

古,劝告;今,常用来表示感谢。

古:处置;今:对犯罪或犯错误的人按情节轻重作出处罚决定。

古:官宦、做官的人,今:太监、宦官。

(四)词类活用

孔雀东南飞

手巾掩口啼

朝成绣夹裙

卿当日胜贵

逆以煎我怀

足以荣汝身

交广市鲑珍

留待作遗施

向东南

用手巾

在早晨,在晚上

一天比一天

使动用法,使……像受煎熬一样)

荣:形容词的使动用法,使……荣耀

购买

赠送的纪念

(五)偏义复词

偏义复词:两个词义相关或相反的词,连起来做一个词使用,实际上只取其中一个词的意义,另一个词只作陪衬。偏义复词应该是古代的一种语言习惯,有凑足音节的作用。

①刘禹锡的《陋室铭》中“往来无白丁”中的“往来”,侧重于来;

②陶渊明的《桃花源记》中的“忘路之远近”中的“远近”,侧重于远;

③诸葛亮的《出师表》中的“先帝创业未半而中道崩殂。”崩,指皇帝死,殂指平民死;其中,偏义在崩,殂是衬字。

④《鸿门宴》中的“备他盗出入与非常也。”偏在入。

如果没有补衬的词,读读看,很不顺口:往(来)无白丁,忘路之远(近),先帝创业未半而中道崩(殂),备他盗(出)入与非常也。

公姥:原指公公婆婆,这里专指婆婆。

作息:原意是工作和休息,这里只是工作的意思。

父兄:愿意是父亲和兄长,这里指同胞兄长。

父母:原指父亲和母亲,这里只指母亲。

弟兄:原指弟弟和哥哥,这里只指哥哥。

便可告公姥

昼夜勤作息

我有亲父兄

我有亲父母

逼迫兼弟兄

(六)一词多义

(1)(xiāng),副词,表示一方对另一方有所动作,偏指一方。

相

及时相遣归

久久莫相忘

嬉戏莫相忘

还必相迎取

誓不相隔卿

誓天不相负

不得便相许

好自相扶将

蹑履相逢迎

怅然遥相望

指代第一人称,可译为“我”

指代第二人称,译为“你”

指代第三人称,可译为“他(她)”

(2)相(xiāng),副词,表示互相、彼此

(3)xiàng名词,相貌

儿已薄禄相

xiàng 扶助季文子相三君:

伯乐相马

良禽相木而栖,贤臣择主而事。

王侯将相宁有种乎

相见常日稀 枝枝相覆盖

叶叶相交通 仰头相向鸣

辅佐,

察看;仔细看

选择

古代辅佐帝王的大臣。后专指宰相

适

到……去

女子出嫁

适合,适宜

副词,恰好,碰巧

副词,刚才

动词,依照

适长沙

始适还家门

以适于时也

适与羽相见

适得府君书

处分适兄意

谢

沛公至鸿门,谢曰

阿母谢媒人

谢家来贵门

项王赐之卮酒,樊哙拜谢

多谢后世人

形谢则神灭

道歉、请罪

推辞,谢绝

辞去,辞别

感谢

告诉,劝告,告诫

衰亡,凋落

见

动词,见面

副词,被

加在动词前表示对他人动作行为的承受,译为“自己”“我”:“见谅”“小子无知,幸勿见怪”“生孩六月,慈父见背”

看见

拜见

见解、见识

通“现”,出现

贱妾留空房,相见常日稀;

转头向户里,渐见愁煎迫;

兰芝初还时,府吏见丁宁。

君既若见录,不久望君来。

一日不见,如三秋兮。

曹刿请见

有何高见

风吹草低见牛羊

jiàn

①<动>看;看到。《齐桓晋文之事》:“见牛未见羊也。”

②<动>遇见;碰见。《回乡偶书》:“儿童相见不相识。”

③<动>见面;会面。《琵琶行》:“移船相近邀相见。”

④<动>拜见;谒见。《邹忌讽齐王纳谏》:“于是入朝见威王。”

⑤<动>召见;接见。《廉颇蔺相如列传》:“秦王坐章台见相如。”

⑥<动>知道;懂得。《示儿》:“乃翁见事可怜迟。”

⑦<动>听见;听到。《林黛玉进贾府》:“总不许见哭声。”

⑧<名>见解;见识。《晋书·王浑传》:“敢陈愚见。”

⑨<副>用在动词前,表被动,译为“被”。《屈原列传》:“信而见疑,忠而被谤。”

⑩<副>在动词前,表示说话人自己,可译为“我”。《孔雀东南飞》:“君既若见录,

不久望君来。”

xiàn

①<动>同“现”,出现;显现。《毛遂自荐》:“锥之处囊中,其未立见。”

②<动使动>使……拜见。《论语》:“止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。”

自

亦自缢于庭树。举动自专由。汝岂得自由!

进止敢自专?不图子自归。不迎而自归。

那得自任专!自挂东南枝。

自名秦罗敷。自名为鸳鸯。

自君别我后

我自不驱卿

本自无教训

自可断来信

葳蕤自生光

好自相扶将

物物各自异

(介)从、自从

原来 本来

已、已经

即

自然

(助)与他词组合成词组

各自

(代)自己,他(她)的

开头两句:托物起兴,引出故事。

第一部分:兰芝被遣(2-5自然段) ---故事的开端

第二部分:夫妻誓别(6-12自然段) --故事的发展

第三部分:兰芝抗婚(13-21自然段) --故事的发展

第四部分:双双殉情(22-31自然段) ---故事的高潮

第五部分:告诚后人(32自然段) --故事的尾声

理清故事结构

(七)梳理情节:阅读序、第一节和最后一节,思考:

1.诗前小序写了什么?有何作用?

内容:交待故事发生的时间、地点、人物,概括故事情节以及作诗的原因。作用:全诗的总纲。

2.开头“孔雀东南飞,五里一徘徊”两句诗有何作用?

(1)五里短亭十里长亭,是中国古代人的话别之地。李白《菩萨蛮》“何处是归程?长亭连短亭。”

(2)借孔雀起兴,引出全诗故事,这是我国古代民歌传统手法;

(3)以孔雀失偶,徘徊反顾为全文奠定深沉悲哀的基调,形成一种笼罩全篇的悲剧气氛,暗示全篇的作用。

(4)在结构上,和结尾的鸳鸯双飞构成呼应关系。

诗歌的结尾处写兰芝、仲卿魂化为鸟,富有浪漫主义色彩,如《梁祝》中的“化蝶”。这个浪漫主义的结尾表达了人们对幸福生活的向往和对封建礼教的罪恶的控诉。另外,鸳鸯双飞的结尾与孔雀失偶徘徊的起兴互相呼应,加深了悲剧意蕴,形成独特的艺术表现力。

3、如何理解结尾“化鸟”这样的情节安排

三、赏析全诗

1、第2段,从13岁说到17岁,是否太繁琐?它与情节的发展有什么关系?

赋。“赋者,敷也,敷陈其事而直言之者也”,即铺陈直叙。在篇幅较长的诗作中,铺陈与排比往往是结合在一起用的。铺排系将一连串内容紧密关联的景观物象、事态现象、人物形象和性格行为,按照一定的顺序组成一组结构基本相同、语气基本一致的句群。

作用:内容上,意在强调兰芝从小聪明能干,多才多艺,知书达理;结构上,证明她“女行无偏斜”,婆婆对她的责难毫无道理,为下文兰芝被逐作铺垫,以激起读者的同情。

2、诗中还有哪些地方用到了“赋”?有何作用?

鸡鸣外欲曙,新妇起严妆。著我绣夹裙,事事四五通。足下蹑丝履,头上玳瑁光。腰若流纨素,耳著明月珰。指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双。

作用:①表现了刘兰芝的美丽、从容、坚强;②还表现了刘兰芝的无辜,谴责了封建制度对美好人性的扼杀;③为下文县令和太守的两度求婚作了有力的铺垫。

交语速装束,络绎如浮云。青雀白鹄舫,四角龙子幡,婀娜随风转。金车玉作轮,踯躅青骢马,流苏金镂鞍。赍钱三百万,皆用青丝穿。杂彩三百匹,交广市鲑珍。从人四五百,郁郁登郡门。

作用:突出表现太守家对这桩婚事的重视,从侧面表现兰芝形貌美,人品好,不慕荣华富贵,爱情专一,反衬其悲剧命运,加剧悲剧气氛。

3.焦母驱逐兰芝的原因是什么?

越礼说:兰芝没有遵从封建礼教的妇德要求,“本自无教训”“举动自专由”,虽然温顺,能干,但骨子里有倔劲,因而为焦母所不容。

门第说:焦刘两家贵贱悬殊,门第不对,焦母见异思迁,为娶进罗敷而逼走兰芝。

三.无子说:兰芝多年不育,焦母为传宗接代考虑,找借口驱逐兰芝。

“七出”(“七去”“七弃”)

不顺父母去,无子去,淫去,妒去,有恶疾去,多言去,窃盗去。(《大戴礼记》)

无子,淫泆yì ,不事舅姑,口舌,盗窃,妒,恶疾 (《仪礼·丧服》)

①“无子,为其绝后也”;②不顺父母,为其逆德也”;③“淫,为其乱族也”;④“妒,为其乱家也”;⑤“有恶疾,为其不可与共粢盛也”;⑥“口多言,为其离亲也”;⑦“盗窃,为反其义也”。“

观点一:不认同这种说法,东汉建安年间,正是士族制度萌芽时期,门第观念已经存在。而刘兰芝的家庭门第不高。

她的二婚身份,封建社会强调的是好女不嫁二夫,即便是夫死,也要守节到死,何况是被休。

如果县令太守想为自己的儿子物色妻子,他们的选择空间还是很大的,他们的地位、所受的文化熏陶以及社会舆论,决定了这些深受儒家学说浸染的封建官员不可能为自己的儿子选择一个被别家扫地出门的弃妇作妻子。

4. 封建社会妇女被休一般被视为奇耻大辱,会遭人鄙弃,为什么刘兰芝被休后身价反而更高了 说一说你的观点。

观点二:认同这种说法。首先,这是表现人物形象的艺术需要。更是传唱者特意用这个“隆重”场面与刘兰芝被焦母驱遣回家的“冷落”形成鲜明的对比,从侧面衬托兰芝的美丽外貌和美好心灵,反衬出焦母的专断和无知。

其次,这个情节的出现也是广大人民意愿的反映。刘兰芝的命运是悲惨的,这些弱女子的遭遇是令人同情的,同处于被压迫被蹂躏地位的广大群众在传唱刘兰芝的故事时自然而然地渗透了自己的感情。这既揭露了弱势群体无力主宰自己命运的事实,又曲曲折地反映了人民 群众的意愿。

5.面对兄长的威逼利诱,兰芝一口应婚,为什么?

明确:体现了她的清醒和决断。第一,她对阿兄的性格为人了如指掌,她知道哀求不会有效,而且她也不屑去哀求。

第二,她知道要想遵守与焦仲卿的誓言,只有一种办法:黄泉共为友。她爽快答应,其实是不动声色拿定了主意,决心以死来抗议吃人的封建势力。兰芝这样做,才符合她的性格特征,也是兰芝忠于爱情、反抗封建礼教的思想行为合乎逻辑的发展。所以表面上是突然,实际上却是深思熟虑的结果,我们从兰芝的突然允诺中已预感到要发生非常事件了。

6.诗歌情节的组织,采取了双线交替推进的方式。请加以分析。

①第一条线索在刘兰芝、焦仲卿与焦母、刘兄之间展开。这是一场迫害与反迫害的斗争。仲卿求母,是第一次冲突,刻画了焦母的专横和仲卿的软弱。兰芝辞婆,是第二次冲突,反映了焦母的无情和兰芝的斗争。兰芝拒婚,是第三次冲突,突出了兰芝的坚贞品格及其兄的卑鄙。仲卿别母,是第四次冲突,写出了焦母的顽固与仲卿的守约。这四次冲突,一次比一次激烈,直至双双殉情。特别是主角兰芝,她的坚决抗争,影响了仲卿的态度与斗争。

②另一条线索是兰芝与仲卿的感情纠葛,是在上述矛盾冲突的基础上展开的。第一次冲突,兰芝的诉苦,表现了她对仲卿的信赖,也交代了矛盾冲突的背景。仲卿求母失败,刘、焦之间的话别,反映了仲卿的不舍、兰芝的温情。第二次冲突,兰芝辞婆后,仲卿的送别,充分抒写了他们夫妇之间的真挚感情。第三次冲突,兰芝拒婚,他们之间的诀别,淋漓尽致地刻画了生死不渝的爱情。由此可见,上述两条线索,有主有从,互为因果,交替发展,完整紧凑地完成了故事的叙述、人物命运的交代。

四、分析人物形象

1、美丽、聪明、勤劳,知书达礼。

◆诗的一开头,“ 十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵话...”的铺排,立即令读者对她产生这种印象。

◆随着故事的展开,这种印象不断得到充实和加强。如“指如削葱根,口如含朱丹。纤纤作细步,精妙世无双。”表现了她出众的美丽,下文里写县令、太守纷纷派人到她家求亲也从侧面表现了她的美貌远近皆知。

◆又如“鸡鸣入机织,夜夜不得息”“三日断五匹”“朝成绣夹裙,晚成单罗衫”等,表现了她的勤劳、能干。

◆她向焦母辞行时,虽然对焦母不无怨言,可最后还是说“今日还家去,念母劳家里”,与小姑子告别时,则说“勤心养公姥,好自相扶将”,温柔的话语里,见出她的善良、懂礼。

2、兰芝忠于爱情,不为荣华所动。

仲卿送她回家,两人告别时,她自比“纫如丝”的“蒲苇”,将仲卿比作“无转移”的磐石,以此表白她忠于爱情的心意,后来她确实做到了。回到娘家后,县令、太守两家先后来求亲,都不能令她动心。最后在拒婚不成的情况下,以死捍卫了她与仲卿的爱情。

3、不卑不亢,头脑清醒,行动坚决。

◆焦母对仲卿说“此妇无礼节,举动自专由”,虽然焦母对兰芝的评价不免是偏颇之词,但也透露出兰芝确实不是低眉顺眼、任人摆布的小媳妇。

◆兰芝向焦母作别时说,“昔作女儿时,生小出野里。本自无教训,兼愧贵家子”,同样让读者隐隐体会到兰芝不是一个标准的封建时代儿媳妇的形象。

◆面对兄长的逼嫁,兰芝更进一步表现出清醒、坚决而不露声色的性格特征。

一个忠厚善良,忠于爱情,由顺从到抗争(消极抗争)的叛逆形象。

焦仲卿:

忠于爱情——“结发同枕席,黄泉共为友”。

对母亲:开始——既孝又怨,不敢违抗。后来——对爱情的忠贞战胜了对母亲的孝顺、屈从,不顾“不孝有三,无后为大”的封建礼教,自缢于庭树,作了最强有力的反抗。

焦母

蛮横无理、冷酷无情、独断专行

对于兰芝与仲卿的美好爱情,毫无认识和同情,软硬兼施,目的是要仲卿速遣兰芝,以维护她的家长权威。这充分暴露了封建家长制摧残青年的丑恶本质。

刘兄

利诱:先嫁得府吏,后嫁得郎君,否泰如天地,足以荣汝身。

威胁:不嫁义郎体,其往欲何云?

性行暴戾,趋炎附势,贪慕富贵,不顾礼义,尖酸刻薄,冷酷无情的市侩

刘兰芝:美丽,聪明,勤劳,善良,刚强,忠实于爱情。她勇于与封建家长制作斗争,不惜以自己的生命作出最后的反抗。

焦仲卿:软弱,但忠于爱情和反抗封建礼教。他对母亲存有幻想和顾恋,但他最终能够冲破家长制的束缚,以自缢于庭树,表现出叛逆的精神。

焦母:横暴专行,冷酷无情。为了遣回兰芝,不惜对儿子软硬兼施,以达到维护家长权威的目的。刘兰芝和焦仲卿的爱情悲剧,是她和兰芝的哥哥一手造成的。

刘兄:专横跋扈、趋炎附势、尖酸刻薄、冷酷无情的市侩。他与焦母一起成为封建礼教的维护者,封建家长制的代表人物。

总结归纳

主题:

作品通过焦仲卿、刘兰芝的婚姻悲剧,揭露了封建礼教、封建家长制的罪恶,歌颂了兰芝夫妇忠于爱情宁死不屈的反抗精神。

写作特色:

1、个性化的语言

2、结构完整开头结尾照应,中间情节起伏跌宕,表现了民歌作者在叙事上的高超技巧。

3、塑造了众多性格鲜明的人物形象

4、现实主义和浪漫主义结合,反映了人民对获得婚姻自由的美好愿望。

陆游与唐婉是一对恩爱夫妻。不料陆母逼迫陆游休弃唐婉。在陆游的百般劝说、哀求而无效的情势下,二人终于被迫分开,唐婉改嫁赵士程,彼此音讯全无。后在一次春游中与唐婉偶然相遇于绍兴城南沈园。唐婉在征得赵士程同意后,派人给陆游送上酒肴,聊表对陆游的抚慰之情。陆游“怅然久之”,在沈园的墙上题写了哀婉动人的《 钗头凤》词。唐婉则写下续《钗头凤》相答,唐婉由于伤心过度,不久就郁闷愁怨而死。

钗头凤·陆游

红酥手,黄滕酒。

满城春色宫墙柳。

东风恶,欢情薄,

一怀愁绪,几年离索。

错,错,错!

春如旧,人空瘦。

泪痕红浥鲛绡透。

桃花落,闲池阁。

山盟虽在,锦书难托。

莫,莫,莫!

钗头凤·唐婉

世情薄,人情恶,

雨送黄昏花易落。

晓风干,泪痕残,

欲笺心事,独语斜栏。

难,难,难!

人成各,今非昨,

病魂常作秋千索。

角声寒,夜阑珊,

怕人寻问,咽泪装欢。

瞒,瞒,瞒!

十二时辰表

十 二 时 夜 半 鸡 鸣 平 旦 日 出 食 时 隅 中 日 中 日 昃 晡 时 日 入 黄 昏 人

定

时 辰 子鼠 丑牛 寅虎 卯兔 辰龙 巳蛇 午马 未羊 申猴 酉鸡 戌狗 亥猪

现代 时间 23 ↓ 1 1 ↓ 3 3 ↓ 5 5 ↓ 7 7 ↓ 9 9 ↓ 11 11 ↓ 13 13 ↓ 15 15 ↓ 17 17 ↓ 19 19 ↓ 21 21

↓

23

zè太阳偏西

bū本义:申时

临近中午

五更与现今时间比较表

夜间时辰 五夜 五更 现今时间

黄昏 甲夜 一更 19-21

人定 乙夜 二更 21-23

夜半 丙夜 三更 23-1

鸡鸣 丁夜 四更 1-3

平旦 戊夜 五更 3-5

奄奄黄昏后 晚上7点到9点

寂寂人定初 夜里9点到11点