2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册6.《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》比较阅读课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修中册6.《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》比较阅读课件(18张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-10 09:33:55 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》

选择性必修中册第二单元第6课比较阅读

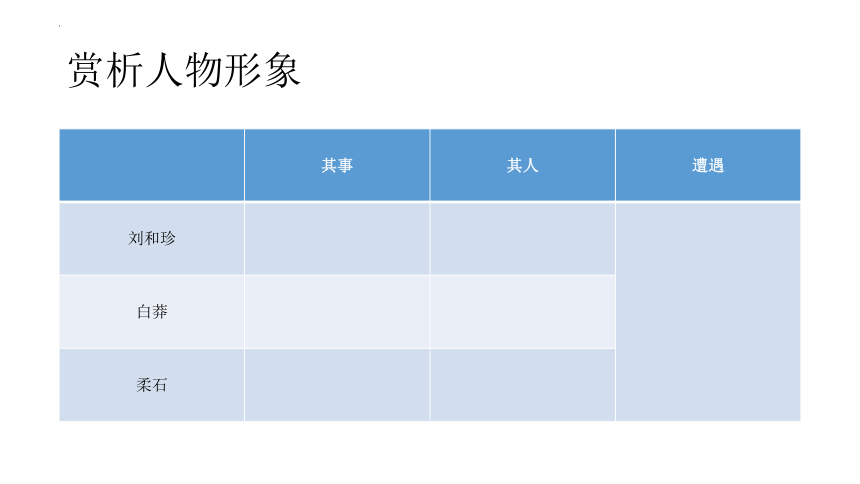

赏析人物形象

其事 其人 遭遇

刘和珍

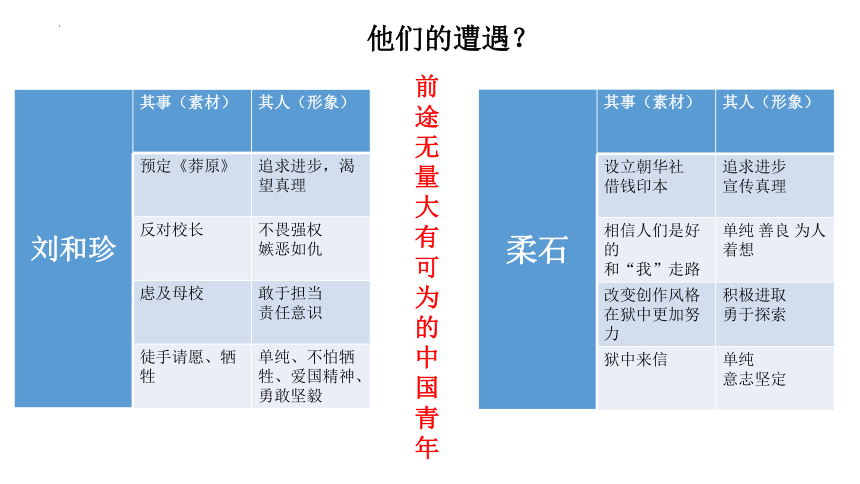

白莽 柔石 刘和珍 其事(素材) 其人(形象)

预定《莽原》 追求进步,渴望真理

反对校长 不畏强权

嫉恶如仇

虑及母校 敢于担当

责任意识

徒手请愿、牺牲 单纯、不怕牺牲、爱国精神、勇敢坚毅

柔石 其事(素材) 其人(形象)

设立朝华社 借钱印本 追求进步

宣传真理

相信人们是好的 和“我”走路 单纯 善良 为人着想

改变创作风格 在狱中更加努力 积极进取

勇于探索

狱中来信 单纯

意志坚定

前途无量大有可为的中国青年

他们的遭遇?

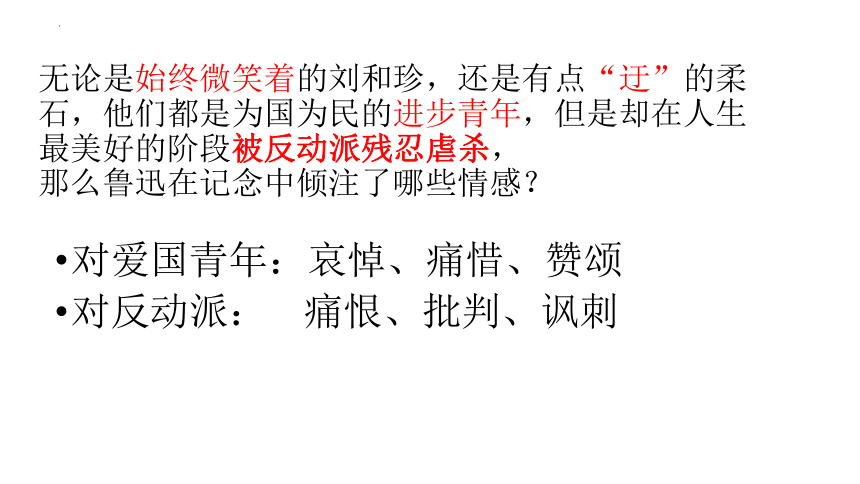

无论是始终微笑着的刘和珍,还是有点“迂”的柔石,他们都是为国为民的进步青年,但是却在人生最美好的阶段被反动派残忍虐杀,

那么鲁迅在记念中倾注了哪些情感?

对爱国青年:哀悼、痛惜、赞颂

对反动派: 痛恨、批判、讽刺

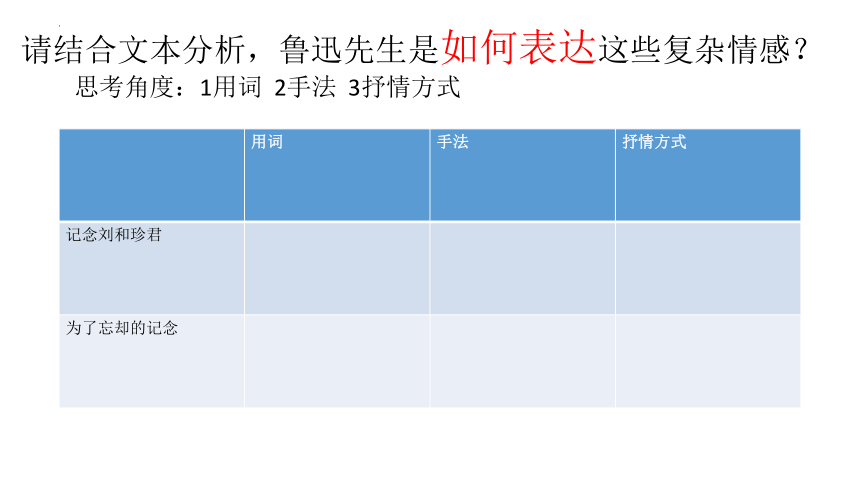

用词 手法 抒情方式

记念刘和珍君

为了忘却的记念

请结合文本分析,鲁迅先生是如何表达这些复杂情感?

思考角度:1用词 2手法 3抒情方式

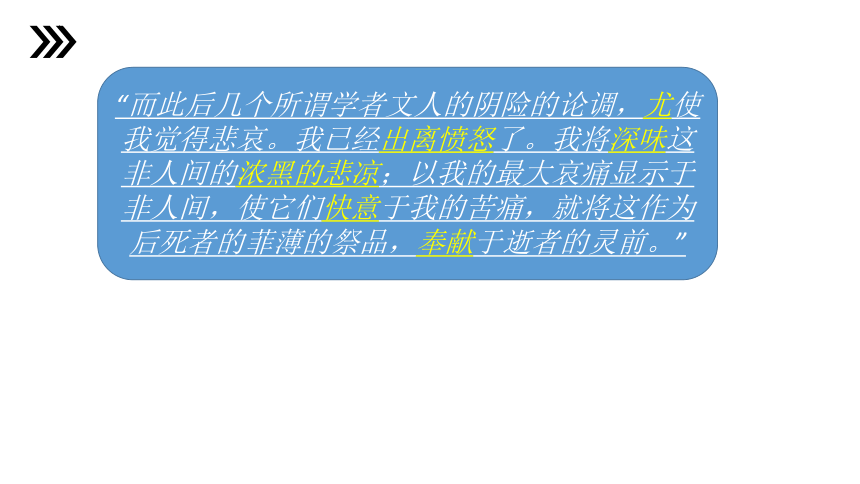

“而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”

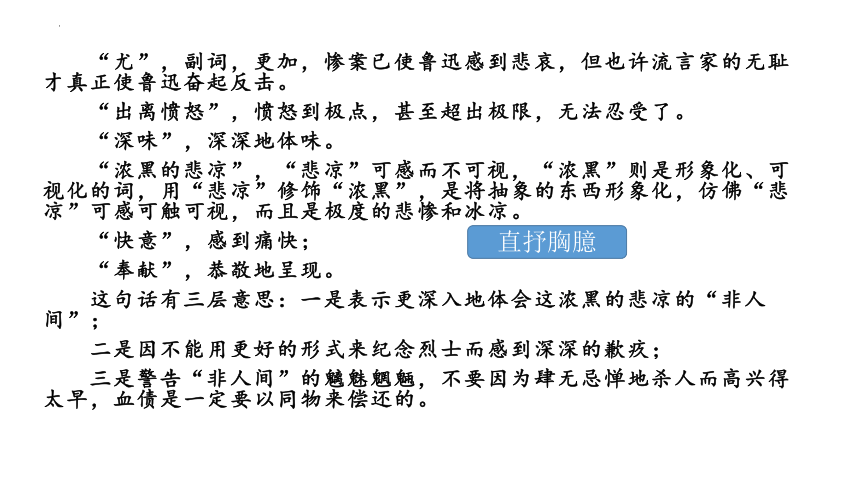

“尤”,副词,更加,惨案已使鲁迅感到悲哀,但也许流言家的无耻才真正使鲁迅奋起反击。

“出离愤怒”,愤怒到极点,甚至超出极限,无法忍受了。

“深味”,深深地体味。

“浓黑的悲凉”,“悲凉”可感而不可视,“浓黑”则是形象化、可视化的词,用“悲凉”修饰“浓黑”,是将抽象的东西形象化,仿佛“悲凉”可感可触可视,而且是极度的悲惨和冰凉。

“快意”,感到痛快;

“奉献”,恭敬地呈现。

这句话有三层意思:一是表示更深入地体会这浓黑的悲凉的“非人间”;

二是因不能用更好的形式来纪念烈士而感到深深的歉疚;

三是警告“非人间”的魑魅魍魎,不要因为肆无忌惮地杀人而高兴得太早,血债是一定要以同物来偿还的。

直抒胸臆

鉴赏课文

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

“直面”,直接面对。面,动词,面对。

“正视”,正眼看,不回避。

“哀痛者”,“以……为哀痛”的人;“幸福者”,“以……为幸福”的人。

这是对烈士的热情讴歌。真正勇猛的革命志士,能严肃对待反动统治下的血腥屠杀,毫不回避,奋然而起,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。他们为国家和民族的前途、人民的悲慘命运而哀痛,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。这是何等的伟大,何等的崇高。

反复

“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

明确:

“己”,时间副词,已经;

“尤”,程度副词,更加。两个副词连用,表示强烈的递进语气。

“惨象”,已足见反动派的凶残;

“流言”,则比刀枪更加阴险。正是段祺瑞政府这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐衰亡,以至“默无声息”了。

可是,横行无忌的杀人者别忘记:沉默到了极点,就將是爆发的时候。

“不在……就在……”这一选择复句,既有对反动派的警告,更有对“后死者”的呼唤、激励和鼓动。

反复

不敢 不愿 不屑

三个词概括了当时大部分报刊在白色恐怖下态度,也揭露了国民党反动派的黑暗统治。

当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事。

没有直接描写反动派所做作为,而是通过柔石两封狱中来信内容的对比,侧面揭露了反动派势力狱中的残忍行径,含蓄表达了对反动派势力的控诉、愤恨之情。

第二封信就很不同,措词非常惨苦,且说冯女士的面目都浮肿了,可惜我没有抄下这封信

天气愈冷了,我不知道柔石在那里有被褥不?……

原来如此!……

惊叹号:表明了作者强烈的愤怒和震惊

省略号:包含了许多难以尽述的愤怒和对死者的痛悼之情。

反动派竟如此卑劣残忍

柔石等人竟会遭到如此残酷的杀害

当局竟会如此对待无辜青年

隐晦曲折

含蓄克制

前者的抒情直露显豁、汪洋恣肆,后者则使用了不少曲折隐晦的笔法。为何同一个人面对相似的事情会有不同的写作风格?

时间+背景

《记念刘和珍君》是写于遇害后第14天,参加追悼会后第7天,作者处于事件的当下期,悲愤难抑,不能自已。

《为了忘却的记念》是写于五烈士遇害两周年。激烈的情感沉淀入内心深处,故而情感虽然沉痛,但不激烈波动。

另外,和社会环境有关。20世纪30年代前期,国民党反动派“围剿”革命,大肆逮捕杀害革命群众,在白色恐怖方面,比1926年段祺瑞政府有过之无不及。这也是“当时上海的报章都不敢载这件事”的主要原因。作者的革命斗争经验在某种程度上节制了他的抒情姿态。

探究题:

鲁迅先生是否支持请愿?

毛泽东评价鲁迅,他一点也不畏惧敌人对他的威胁、利诱与残害,他一点也不避锋芒地把钢刀一样的笔刺向他所憎恨的一切。

青年们可以将中国变成一个有声的中国。大胆地说话,勇敢地进行,忘掉了一切利害,将自己真心的话发表出来。

——《无声的中国》

只要能达到目的,无论什么手段都敢用,倒也不失为一个有些豪兴的青年。

——《新的事故》

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的……至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中但,更何况是徒手。

——《记念刘和珍君》

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然前行。

反对这种斗争方式,肯定这种斗争精神。

韧性的战斗

正无需乎震骇一时的牺牲,不如深沉的韧性的战斗!

无谋之勇非真勇,活下来,力量才会壮大,中国才有希望!

《记念刘和珍君》

《为了忘却的记念》

选择性必修中册第二单元第6课比较阅读

赏析人物形象

其事 其人 遭遇

刘和珍

白莽 柔石 刘和珍 其事(素材) 其人(形象)

预定《莽原》 追求进步,渴望真理

反对校长 不畏强权

嫉恶如仇

虑及母校 敢于担当

责任意识

徒手请愿、牺牲 单纯、不怕牺牲、爱国精神、勇敢坚毅

柔石 其事(素材) 其人(形象)

设立朝华社 借钱印本 追求进步

宣传真理

相信人们是好的 和“我”走路 单纯 善良 为人着想

改变创作风格 在狱中更加努力 积极进取

勇于探索

狱中来信 单纯

意志坚定

前途无量大有可为的中国青年

他们的遭遇?

无论是始终微笑着的刘和珍,还是有点“迂”的柔石,他们都是为国为民的进步青年,但是却在人生最美好的阶段被反动派残忍虐杀,

那么鲁迅在记念中倾注了哪些情感?

对爱国青年:哀悼、痛惜、赞颂

对反动派: 痛恨、批判、讽刺

用词 手法 抒情方式

记念刘和珍君

为了忘却的记念

请结合文本分析,鲁迅先生是如何表达这些复杂情感?

思考角度:1用词 2手法 3抒情方式

“而此后几个所谓学者文人的阴险的论调,尤使我觉得悲哀。我已经出离愤怒了。我将深味这非人间的浓黑的悲凉;以我的最大哀痛显示于非人间,使它们快意于我的苦痛,就将这作为后死者的菲薄的祭品,奉献于逝者的灵前。”

“尤”,副词,更加,惨案已使鲁迅感到悲哀,但也许流言家的无耻才真正使鲁迅奋起反击。

“出离愤怒”,愤怒到极点,甚至超出极限,无法忍受了。

“深味”,深深地体味。

“浓黑的悲凉”,“悲凉”可感而不可视,“浓黑”则是形象化、可视化的词,用“悲凉”修饰“浓黑”,是将抽象的东西形象化,仿佛“悲凉”可感可触可视,而且是极度的悲惨和冰凉。

“快意”,感到痛快;

“奉献”,恭敬地呈现。

这句话有三层意思:一是表示更深入地体会这浓黑的悲凉的“非人间”;

二是因不能用更好的形式来纪念烈士而感到深深的歉疚;

三是警告“非人间”的魑魅魍魎,不要因为肆无忌惮地杀人而高兴得太早,血债是一定要以同物来偿还的。

直抒胸臆

鉴赏课文

“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。这是怎样的哀痛者和幸福者?”

“直面”,直接面对。面,动词,面对。

“正视”,正眼看,不回避。

“哀痛者”,“以……为哀痛”的人;“幸福者”,“以……为幸福”的人。

这是对烈士的热情讴歌。真正勇猛的革命志士,能严肃对待反动统治下的血腥屠杀,毫不回避,奋然而起,为推翻黑暗的反动统治而英勇斗争。他们为国家和民族的前途、人民的悲慘命运而哀痛,以勇往直前、奋斗、献身为最大的幸福。这是何等的伟大,何等的崇高。

反复

“惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”

明确:

“己”,时间副词,已经;

“尤”,程度副词,更加。两个副词连用,表示强烈的递进语气。

“惨象”,已足见反动派的凶残;

“流言”,则比刀枪更加阴险。正是段祺瑞政府这种野蛮而严密的专制统治,使得我们的民族逐渐衰亡,以至“默无声息”了。

可是,横行无忌的杀人者别忘记:沉默到了极点,就將是爆发的时候。

“不在……就在……”这一选择复句,既有对反动派的警告,更有对“后死者”的呼唤、激励和鼓动。

反复

不敢 不愿 不屑

三个词概括了当时大部分报刊在白色恐怖下态度,也揭露了国民党反动派的黑暗统治。

当时上海的报章都不敢载这件事,或者也许是不愿,或不屑载这件事。

没有直接描写反动派所做作为,而是通过柔石两封狱中来信内容的对比,侧面揭露了反动派势力狱中的残忍行径,含蓄表达了对反动派势力的控诉、愤恨之情。

第二封信就很不同,措词非常惨苦,且说冯女士的面目都浮肿了,可惜我没有抄下这封信

天气愈冷了,我不知道柔石在那里有被褥不?……

原来如此!……

惊叹号:表明了作者强烈的愤怒和震惊

省略号:包含了许多难以尽述的愤怒和对死者的痛悼之情。

反动派竟如此卑劣残忍

柔石等人竟会遭到如此残酷的杀害

当局竟会如此对待无辜青年

隐晦曲折

含蓄克制

前者的抒情直露显豁、汪洋恣肆,后者则使用了不少曲折隐晦的笔法。为何同一个人面对相似的事情会有不同的写作风格?

时间+背景

《记念刘和珍君》是写于遇害后第14天,参加追悼会后第7天,作者处于事件的当下期,悲愤难抑,不能自已。

《为了忘却的记念》是写于五烈士遇害两周年。激烈的情感沉淀入内心深处,故而情感虽然沉痛,但不激烈波动。

另外,和社会环境有关。20世纪30年代前期,国民党反动派“围剿”革命,大肆逮捕杀害革命群众,在白色恐怖方面,比1926年段祺瑞政府有过之无不及。这也是“当时上海的报章都不敢载这件事”的主要原因。作者的革命斗争经验在某种程度上节制了他的抒情姿态。

探究题:

鲁迅先生是否支持请愿?

毛泽东评价鲁迅,他一点也不畏惧敌人对他的威胁、利诱与残害,他一点也不避锋芒地把钢刀一样的笔刺向他所憎恨的一切。

青年们可以将中国变成一个有声的中国。大胆地说话,勇敢地进行,忘掉了一切利害,将自己真心的话发表出来。

——《无声的中国》

只要能达到目的,无论什么手段都敢用,倒也不失为一个有些豪兴的青年。

——《新的事故》

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的……至于此外的深的意义,我总觉得很寥寥,因为这实在不过是徒手的请愿。人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中但,更何况是徒手。

——《记念刘和珍君》

苟活者在淡红的血色中,会依稀看见微茫的希望;真的猛士,将更奋然前行。

反对这种斗争方式,肯定这种斗争精神。

韧性的战斗

正无需乎震骇一时的牺牲,不如深沉的韧性的战斗!

无谋之勇非真勇,活下来,力量才会壮大,中国才有希望!