2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第7课古代的商业贸易 课件(共44张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册第7课古代的商业贸易 课件(共44张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-10 14:56:30 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

概念界定

商业贸易本质上是一种交换,指专门从事商品收购、调运、储存和销售等的经济活动,是商品交换的表现形式。

商业贸易是人类交流的形式之一。国际的商业贸易是推动世界逐渐走为一体的基本因素。商业贸易与政治、文化、物种交流密切相关,推动人类社会不断进步。

第7课 古代的商业贸易

课标要求:

1.了解商业贸易的起源和古代商贸活动与贸易道;

2、知道货币、信贷、商业契约等在日常生活中的角色。

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

材料1:中国之地,宜于农桑,其时男务耕耘,女勤蝉织,以为衣食之源,而用以互相交换,农有余粟,则以易布,女有余布,则以易粟,此交易之始也。 ——王孝通《中国商业史》

材料2:庖牲氏没,神农氏作,列廛(chán,同“缠”,束,意指古代城市平民的房地)于国,日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。 ——《易经 系辞》

材料3: 商业作为种族集团之间的一种活动,起初并不是诞生在同一部落与同一社会成员之间,恰恰相反,它只以异族部落为对象进行交换,因而成为这个最古老的社会共同体中的一种对外现象。究其原因,很大可能在于,这种活动以交换这些集团之间的生产专门化的结果而开始。所谓进行专门化结果的交换,不是出售部落产品的贸易,就是贩卖异族部落产品的贸易。显而易见,最古老的商业即是异族部落之间的交换关系。 ——马克思 韦伯《世界经济史纲》

情境1

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

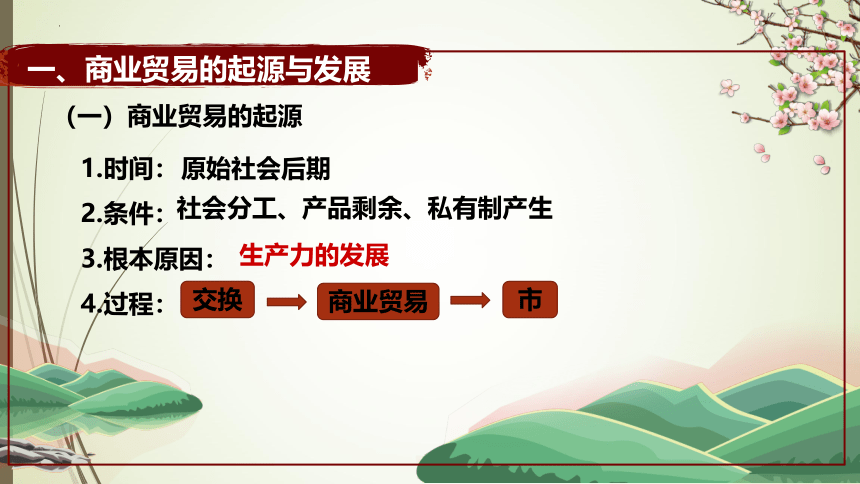

1.时间:

2.条件:

3.根本原因:

4.过程:

原始社会后期

社会分工、产品剩余、私有制产生

生产力的发展

交换

商业贸易

市

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

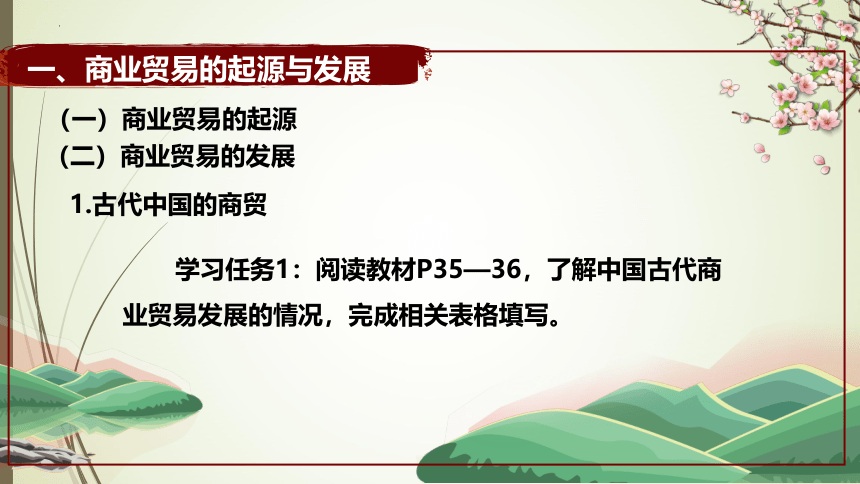

1.古代中国的商贸

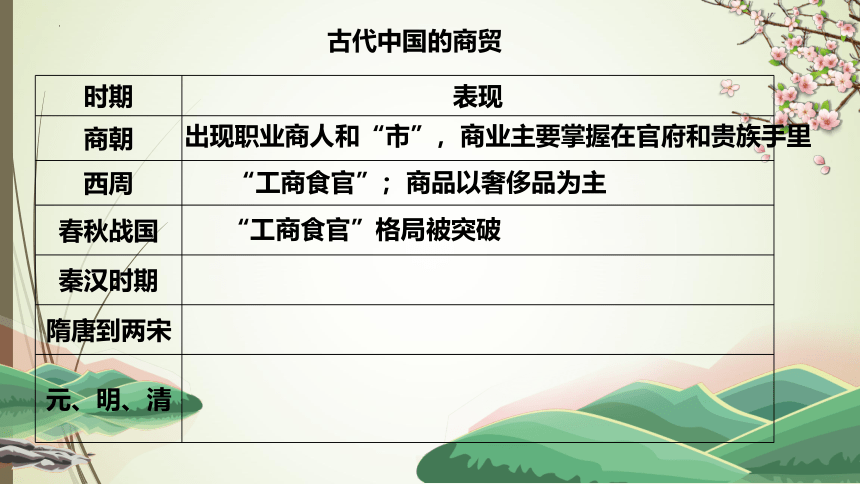

学习任务1:阅读教材P35—36,了解中国古代商业贸易发展的情况,完成相关表格填写。

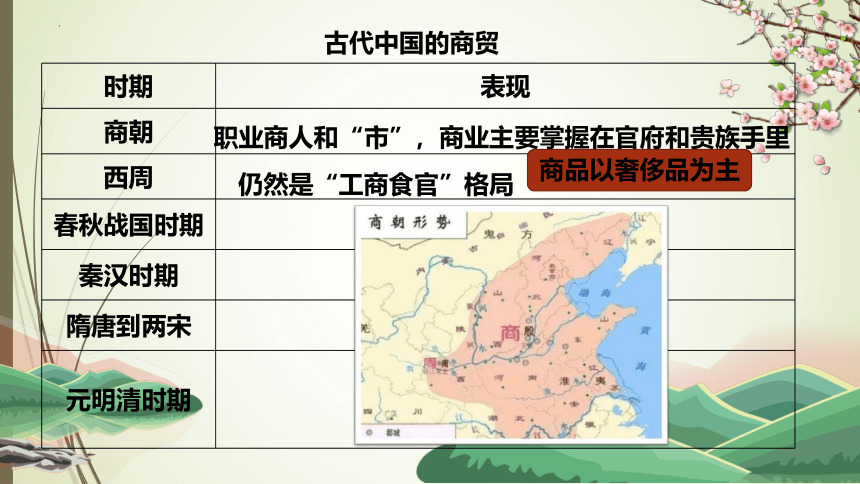

古代中国的商贸

时期 表现

商朝

西周

春秋战国时期

秦汉时期

隋唐到两宋

元明清时期

职业商人和“市”,商业主要掌握在官府和贵族手里

仍然是“工商食官”格局

商品以奢侈品为主

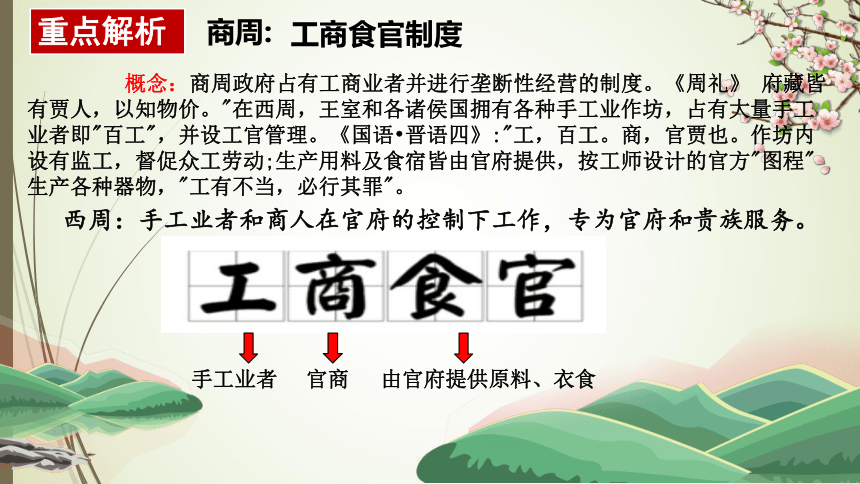

概念:商周政府占有工商业者并进行垄断性经营的制度。《周礼》 府藏皆有贾人,以知物价。"在西周,王室和各诸侯国拥有各种手工业作坊,占有大量手工业者即"百工",并设工官管理。《国语 晋语四》:"工,百工。商,官贾也。作坊内设有监工,督促众工劳动;生产用料及食宿皆由官府提供,按工师设计的官方"图程"生产各种器物,"工有不当,必行其罪"。

手工业者

官商

由官府提供原料、衣食

西周:手工业者和商人在官府的控制下工作,专为官府和贵族服务。

工商食官制度

重点解析

商周:

古代中国的商贸

时期 表现

商朝

西周

春秋战国

秦汉时期

隋唐到两宋

元、明、清

出现职业商人和“市”,商业主要掌握在官府和贵族手里

“工商食官”;商品以奢侈品为主

“工商食官”格局被突破

“陶朱公”范蠡

功成身退;

泛舟五湖;

三致千金;

三散家财。

儒商始祖子贡

君子爱财,

取之有道。

结驷连骑,

抗礼诸侯。

吕不韦

囤积居奇;

投机政治;

操持国政;

事败自杀。

女商人巴寡妇清

寡妇持家;

经营丹砂;

始皇礼遇;

待之国宾。

“商祖”白圭

乐观时变,

善为商贾。

人弃我取,

人取我与。

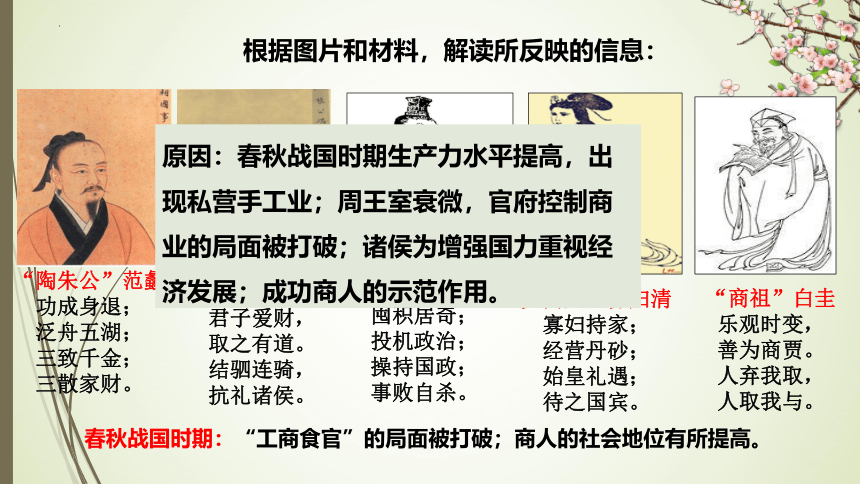

春秋战国时期:“工商食官”的局面被打破;商人的社会地位有所提高。

根据图片和材料,解读所反映的信息:

原因:春秋战国时期生产力水平提高,出现私营手工业;周王室衰微,官府控制商业的局面被打破;诸侯为增强国力重视经济发展;成功商人的示范作用。

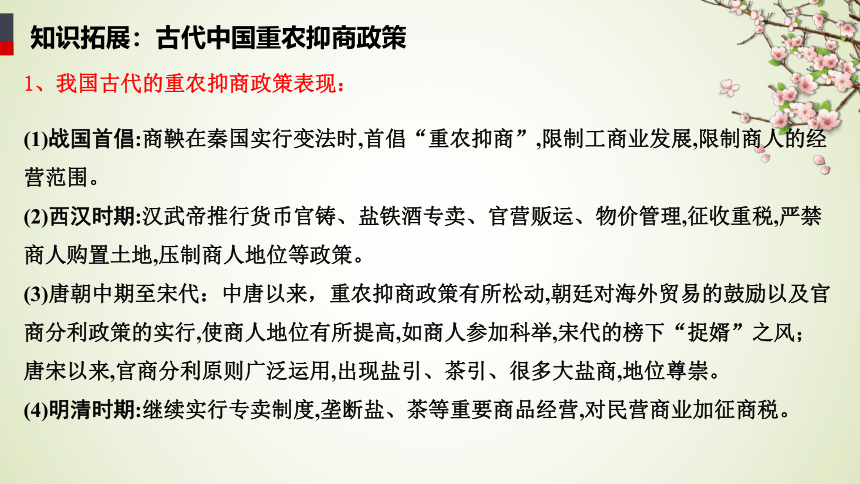

知识拓展:古代中国重农抑商政策

(1)战国首倡:商鞅在秦国实行变法时,首倡“重农抑商”,限制工商业发展,限制商人的经营范围。

(2)西汉时期:汉武帝推行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理,征收重税,严禁商人购置土地,压制商人地位等政策。

(3)唐朝中期至宋代:中唐以来,重农抑商政策有所松动,朝廷对海外贸易的鼓励以及官商分利政策的实行,使商人地位有所提高,如商人参加科举,宋代的榜下“捉婿”之风;唐宋以来,官商分利原则广泛运用,出现盐引、茶引、很多大盐商,地位尊崇。

(4)明清时期:继续实行专卖制度,垄断盐、茶等重要商品经营,对民营商业加征商税。

1、我国古代的重农抑商政策表现:

知识拓展:古代中国重农抑商政策

①维护社会秩序稳定,巩固封建统治;

②确保国家赋税的征收和徭役的征派;

③商业与农业争夺劳动力危机封建统治。

2.原因:

3.评价:

(1)封建社会初期:利大于弊

①促进了农业的发展;②有利于封建经济的发展和国家的政治稳定;

(2)明清:弊大于利

①阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展;②抑制了社会经济的活力;

③使中国逐渐落后于世界潮流;

古代中国的商贸

时期 表现

商朝

西周

春秋战国

秦汉时期

隋唐到两宋

元、明、清

职业商人和“市”,商业主要掌握在官府和贵族手里

“工商食官”;商品以奢侈品为主

“工商食官”格局被突破

货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通

材料1:(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

夜市出现,商业活动打破时间限制。

情境2:宋代的商业变化

材料2:

坊巷桥门及隐僻去处,俱是铺席买卖。大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜。

——《东京梦华录》

凡市以日午击鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声而众以散。

——《唐六典》

“坊”“市”分离被打破,商业活动打破空间限制

基层市场:草市

宋朝设置在城镇以外的常设市集。唐朝后期已经出现,到宋得到普遍发展。宋朝商业繁荣,逐渐形成了城市、镇市、草市三级金字塔型结构,草市居于基层市场的地位。官府在草市一般不专设税务机构,而由富人承包。它们往往产生于交通要道、关津渡口或城市边缘,与农村联系密切。起初基本为定期举行,农民在这里用自己的农副产品交换农具、日常生活用品,称为“赶集”或“趁墟”。交易之后,四散回家,草市上没有定居的居民。随着商品交换的发展,一部分草市演变为居民点,个别的上升为县、镇。紧邻州县城郭的草市,则往往发展为新的商业市区,与旧市区相连,成为州县城市的重要组成部分。

史料:宋榷(专卖)茶之制,择要会之地,曰江陵、曰真州(江苏仪征)……初数户,后繁之。市中茶坊林立,徽人、晋人荟萃,五音杂语。……输之于边,数倍利之,骤富焉。 ——[宋]庄季裕《鸡肋编》

官方榷场贸易,民间贸易均十分繁荣。

材料3:而宋之南渡,其利尤溥,自和好后,与金国博易,三处榷场,其岁入百余万缗。

——(明)沉德符《野获编》

北宋交子

南宋会子

中统元宝交钞

至元通行宝钞

纸币产生并逐渐成为主币发行。

《宋史· 食货志下三》:患蜀人铁钱重,不便贸易。交子是世界历史上最早的纸币。交子、钱引、会子,又称 “楮币”。(国家强制推行,兼具兑取现款和独立流通的功能)元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,推动商业的发展。

海外贸易繁荣,外贸税成为宋元国库的重要财源。

古代中国的商贸

时期 表现

商朝

西周

春秋战国

秦汉时期

隋唐到两宋

元、明、清 商品化程度加深;工商业市镇兴起;全国性范围的商业贸易网络;商帮;白银货币化

职业商人和“市”,商业主要掌握在官府和贵族手里

“工商食官”;商品以奢侈品为主

“工商食官”格局被突破

货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通

商品经济高度发展,商业活动打破时、空限制;(宋)榷场与海外贸易繁荣;纸币出现

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

1.古代中国的商贸

2.古代世界的商贸

学习任务2:阅读教材P36,了解世界其他地区古代商业贸易发展的情况,总结其特征。

古埃及:历史悠久;国家控制商业;整体上未脱离以物易物的水平;商业活动与征服和掠夺结合在一起;对外贸易受地理条件影响较大

古希腊:城邦商业贸易中心(雅典为代表);海外贸易活跃。

古罗马:商贸繁荣;海外航线四通八达。

拜占庭帝国:垄断商路

阿拉伯商人:亚非欧中介贸易;活动范围遍及世界主要文明区域;贸易深入人们的日常生活

古巴比伦商业繁荣

特征:①各地区商贸活动各具特色,存在明显的多源性和差异性;

②商贸活动最初只是地方性行为,后扩大到国与国、洲与洲之间。

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

(三)古代中国的对外贸易

1.古代中国对外贸易的商道

陆上丝绸之路

海上丝绸之路

陆路(主):

长安—河西走廊—新疆—中亚、西亚—欧洲

海路:

东南沿海各港口—南洋各地—波斯湾—阿拉伯海—红海沿岸

海上丝绸之路 兴盛时期 唐宋以后

路线 商船从东南沿海各港口出发,近达南阳各地,远达波斯湾、阿拉伯海和红海沿岸地区

商品 中国出口商品 丝绸、瓷器、纸张、茶叶等

运往中国的商品 欧洲、中亚等地的奇珍异宝

形式 朝贡贸易 管理机构 唐宋时期 设市舶司,掌管对外贸易

清朝时期 在广州设置公行,统揽对外贸易事务。1757年在广州设“广州十三行”兴商代理

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

(三)古代中国的对外贸易

1.古代中国对外贸易的商道

陆上丝绸之路

海上丝绸之路

2.古代中国对外贸易的方式

私人贸易(市舶司)

官方贸易:朝贡贸易

公行贸易(半官半私)

(1)含义:通过朝贡与赏赐完成交易,即通过两国官方使节的往来,以礼物赠答进行交换的贸易方式。朝贡贸易是封贡体系的衍生物,也是海禁政策催生的产物,是以厚往薄来为原则的官方贸易。

(2)目的:①政治上宣扬国威;②加强与海外各国的联系;③满足统治者对于异域珍宝的需求。

(3)特点:厚往薄来,倍偿其价,政府垄断对外贸易,政治目的大于经济目的。

(4)影响:加强了与周边国家及海外诸国的交流;扩大了中国的对外交往和国际影响;逐渐形成了以中国文化为核心的东亚文化圈;带来了巨大的财政负担,影响了正常的对外贸易的发展;

(5)瓦解的原因:国力下降;厚往薄来,不顾经济利益;西方殖民势力冲击;

朝贡贸易

公行,是清朝广州“一口通商”后十三行行商成立的一个组织,是清廷官方特许垄断外贸的机构,责传达清廷政令、代缴粤海关税收、管理来华外商和对外贸易等一切具体事宜。公行贸易体制下外商只能与公行交易。

重点解析:公行贸易

特点:半官半商

2020年北京卷

19.(9 分)“十三行”

材料一 1685 年,清廷始开海禁。次年,仿明末“牙行”(向政府申请外贸特许经营权的贸易组织),开设“洋货行”,与洋商进行贸易。此后洋货行数目不断变化,但在广州俗称“十三行”。十三行的行商须为洋商提供住所,交易完成后,洋商限期离境。1757 年,清廷将广州定为唯一的外贸商埠。“豪商大贾,各以其土所宜(当地特产)相贸,得利不赀,故曰金山珠海、天子南库”。

材料二 1759 年,清廷颁布《防范外夷规条》,规定洋商到广州后,应在指定寓所居住,由行商管束稽查。“凡非开洋行之家,概不许寓歇。其买卖货物,必令行商经手方许交易。”清廷还规定,外国商船到广州后,“进口货物应纳税银,督令受货洋行商人,于夷船回帆时输纳(纳税)。至外洋夷船出口货物应纳税银,洋行保商为夷商代置货物时,随货扣清,先行完纳。”《南京条约》签订后,十三行逐渐衰落。

阅读材料,结合所学,评析十三行的兴衰。(9 分)

19.(9分)

参考答案示例:

清朝前期曾实行海禁政策,限制对外贸易。1757 年,清廷将广州定为唯一的外贸商埠。一口通商后,十三行获得对外贸易的垄断权,依靠这一特权赚取了大量财富,十三行因此走向兴盛,被誉为“天子南库”。

十三行是中西沟通的重要窗口,也是一种新型的半官方组织,兼有对外贸易、监管外国商人、负责缴纳关税等职能。然而,此时清政府对西方人仍抱有疑惧心理,采取一系列措施加强对洋商的管控,限制其在华进行自由贸易。

由于一口通商和十三行的垄断,西方国家对华贸易难以扩大,引起它们的不满。中国在鸦片战争中战败,签订《南京条约》,被迫开放五个通商口岸,关税协定,外商得以与中国自由贸易。十三行由此丧失了贸易垄断权,因此开始衰落。

近代中国面临着如何与世界接轨的难题,十三行的兴衰就是这一问题的缩影。因为不能适时应变,近代中国沦为半殖民地半封建社会。

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

(三)古代中国的对外贸易

(四)商业贸易的影响

教材P37:“南海1号”沉船上的瓷碗; 青花瓷《群神宴》。

罗马:1世纪前后,穿中国丝绸成为时尚。

拜占庭:6世纪中国丝织技术传入。博物馆首场大量中国元明瓷器。

13世纪,阿拉伯人用罗盘针导航,并传到欧洲。

广州:西汉南越王墓出土编钟、波斯银盒、非洲象牙。

敦煌莫高窟:始建于4世纪的佛教宝库。

长安:唐代建有基督教寺院;印度天文历法知识传到唐朝。

商业贸易的发展促进了不同地区,不同国家之间的交流。

大大丰富了人们的物质生活和精神生活。

情境3:商业贸易发展对人类生活的影响

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

1.含义:

充当一切商品的等价物的特殊商品。货币是价值的一般代表,可以购买任何别的商品。 ——《当代汉语词典》

2.代表:

(1)中国

①由自然货币向人工货币演变 ____________

②由多元货币向统一币制演变 ____________

③由地方铸币向中央铸币演变 ____________

④由文书重量向通宝、元宝的演变 ____________

⑤由金属货币向纸币、白银的演变 ________________

铜币

秦半两

五铢钱

开元通宝

交子、白银

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

1.含义:

充当一切商品的等价物的特殊商品。货币是价值的一般代表,可以购买任何别的商品。 ——《当代汉语词典》

2.代表:

(1)中国

(2)西方

①古埃及:开始用铜块和银块作为货币(前11世纪)

②小亚细亚:出现金属铸币(前8-前7世纪)

拜占庭帝国的金币

在中国北魏墓葬中出土的拜占庭帝国阿纳丝塔修斯一世时期(491—518)的金币

古罗马金属货币

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

1.含义:

2.代表:

3.作用:

①货币的诞生便利了商品交换和流通;

②货币成为财富的象征;

③货币促使商业的功能由最初的互补余缺向逐利增财转化。

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

(二)信贷

含义:是体现一定经济关系的不同所有者之间的借贷行为,是以偿还为条件的价值运动特殊形式,是债权人贷出货币,债务人在约定的期限内偿还并支付一定利息的信用活动。

特点:偿还性;增殖性;流通性。

原则:以流动性为基础;以安全性为条件;以收益性为目标。

地区 时间 信贷史实

两河流域 前22—前21世纪

古埃及 前16—前11世纪

古希腊 前4世纪

中国 西周

春秋

唐朝

宋朝

明朝

清朝

出现经营借贷的商人,神庙、宫廷也从事放贷业务

出现较为完备的借贷合约

兑换保管汇兑货币经营行业开始兴起,出现汇票雏形

有了借贷纠纷的记载

实物借贷形式比较普遍,出现了货币信贷

信贷业务由存贷款发展到汇兑,出现飞钱

纸币开始使用,并取代不少汇兑业务

钱铺等新式金融机构盛行起来

资本性借贷显著发展,出现庄票

汇兑与汇票

汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。

汇票是汇兑过程中使用的票据。它是一种委付证券,是一种信用工具。

概念解析

(汇兑机构:柜坊、当铺、钱庄、票号、银行)

(汇票:飞钱、庄票)

(宪宗)时,商贾至京师,委钱诸道进奏院及诸军诸使富家,以轻装趋四方,合券乃取之,号飞钱。

——《新唐书·食货志》

飞钱,亦称"便换"、“便钱”。唐宋的汇兑券。凭纸券取钱而不必运输,钱无翅而飞,故曰“飞钱”。"飞钱"实质上只是一种汇兑业务,它本身不介入流通,不行使货币的职能,因此也不是真正意义上的纸币。

庄票形成于清初,是由民间金融业的商户、当铺、地方商会等机构签发的一种票据,上面写有一定金额并由钱庄负责兑现。庄票都不记名,凭票即付,所以庄票可代替现金流通。

一般没有经过当时政府的批准,流通范围仅限于发行者所在地的某一狭小范围,也有少数庄票跨区域流通。

清朝的庄票

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

(二)信贷

(三)契约

契约

在经济活动中交易当事人双方订立的有关买卖、抵押、借贷、租赁等事项的文书或条款,有口头商业契约和文书商业契约,契约实际上就是合同。

契约关系的双方是平等的;

契约关系的主体是自由的主体;

契约主体要诚实守信,善意履行契约内容;

契约要保障主体双方的公平性。

地区 时间 商业契约史实

古埃及 前3000年左右

两河流域 前2600年左右

古巴比伦 约前1894年-约前1595年

中国 商周

汉朝

唐宋以后

契约广泛使用

已经使用契约

订立契约是普遍现象

出现契约

凡涉及财产关系与人身关系,几乎都要订立契约

契约应用更加广泛

作用:

①有利于维护契约关系双方的利益;

②有利于促进商品交换活动的有序进行;

③有利于促进社会诚信体系的建设;

④有利于维护社会秩序。

古代商业贸易

商业贸易的起源与发展

货币、信贷、商业契约

商业贸易的起源

商业贸易的发展

原始社会后期

条件:社会分工、产品剩余及私有制的产生

中国:商朝—明清;丝绸之路、朝贡贸易、公行贸易

世界:古埃及、希腊、罗马、拜占庭帝国、阿拉伯商人

货币

商业契约

信贷

商朝的贝币、古埃及、铜币、银币

古代中国、埃及

古代商朝出现,唐宋应用广泛;埃及广泛应用

思维导图

概念界定

商业贸易本质上是一种交换,指专门从事商品收购、调运、储存和销售等的经济活动,是商品交换的表现形式。

商业贸易是人类交流的形式之一。国际的商业贸易是推动世界逐渐走为一体的基本因素。商业贸易与政治、文化、物种交流密切相关,推动人类社会不断进步。

第7课 古代的商业贸易

课标要求:

1.了解商业贸易的起源和古代商贸活动与贸易道;

2、知道货币、信贷、商业契约等在日常生活中的角色。

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

材料1:中国之地,宜于农桑,其时男务耕耘,女勤蝉织,以为衣食之源,而用以互相交换,农有余粟,则以易布,女有余布,则以易粟,此交易之始也。 ——王孝通《中国商业史》

材料2:庖牲氏没,神农氏作,列廛(chán,同“缠”,束,意指古代城市平民的房地)于国,日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。 ——《易经 系辞》

材料3: 商业作为种族集团之间的一种活动,起初并不是诞生在同一部落与同一社会成员之间,恰恰相反,它只以异族部落为对象进行交换,因而成为这个最古老的社会共同体中的一种对外现象。究其原因,很大可能在于,这种活动以交换这些集团之间的生产专门化的结果而开始。所谓进行专门化结果的交换,不是出售部落产品的贸易,就是贩卖异族部落产品的贸易。显而易见,最古老的商业即是异族部落之间的交换关系。 ——马克思 韦伯《世界经济史纲》

情境1

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

1.时间:

2.条件:

3.根本原因:

4.过程:

原始社会后期

社会分工、产品剩余、私有制产生

生产力的发展

交换

商业贸易

市

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

1.古代中国的商贸

学习任务1:阅读教材P35—36,了解中国古代商业贸易发展的情况,完成相关表格填写。

古代中国的商贸

时期 表现

商朝

西周

春秋战国时期

秦汉时期

隋唐到两宋

元明清时期

职业商人和“市”,商业主要掌握在官府和贵族手里

仍然是“工商食官”格局

商品以奢侈品为主

概念:商周政府占有工商业者并进行垄断性经营的制度。《周礼》 府藏皆有贾人,以知物价。"在西周,王室和各诸侯国拥有各种手工业作坊,占有大量手工业者即"百工",并设工官管理。《国语 晋语四》:"工,百工。商,官贾也。作坊内设有监工,督促众工劳动;生产用料及食宿皆由官府提供,按工师设计的官方"图程"生产各种器物,"工有不当,必行其罪"。

手工业者

官商

由官府提供原料、衣食

西周:手工业者和商人在官府的控制下工作,专为官府和贵族服务。

工商食官制度

重点解析

商周:

古代中国的商贸

时期 表现

商朝

西周

春秋战国

秦汉时期

隋唐到两宋

元、明、清

出现职业商人和“市”,商业主要掌握在官府和贵族手里

“工商食官”;商品以奢侈品为主

“工商食官”格局被突破

“陶朱公”范蠡

功成身退;

泛舟五湖;

三致千金;

三散家财。

儒商始祖子贡

君子爱财,

取之有道。

结驷连骑,

抗礼诸侯。

吕不韦

囤积居奇;

投机政治;

操持国政;

事败自杀。

女商人巴寡妇清

寡妇持家;

经营丹砂;

始皇礼遇;

待之国宾。

“商祖”白圭

乐观时变,

善为商贾。

人弃我取,

人取我与。

春秋战国时期:“工商食官”的局面被打破;商人的社会地位有所提高。

根据图片和材料,解读所反映的信息:

原因:春秋战国时期生产力水平提高,出现私营手工业;周王室衰微,官府控制商业的局面被打破;诸侯为增强国力重视经济发展;成功商人的示范作用。

知识拓展:古代中国重农抑商政策

(1)战国首倡:商鞅在秦国实行变法时,首倡“重农抑商”,限制工商业发展,限制商人的经营范围。

(2)西汉时期:汉武帝推行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理,征收重税,严禁商人购置土地,压制商人地位等政策。

(3)唐朝中期至宋代:中唐以来,重农抑商政策有所松动,朝廷对海外贸易的鼓励以及官商分利政策的实行,使商人地位有所提高,如商人参加科举,宋代的榜下“捉婿”之风;唐宋以来,官商分利原则广泛运用,出现盐引、茶引、很多大盐商,地位尊崇。

(4)明清时期:继续实行专卖制度,垄断盐、茶等重要商品经营,对民营商业加征商税。

1、我国古代的重农抑商政策表现:

知识拓展:古代中国重农抑商政策

①维护社会秩序稳定,巩固封建统治;

②确保国家赋税的征收和徭役的征派;

③商业与农业争夺劳动力危机封建统治。

2.原因:

3.评价:

(1)封建社会初期:利大于弊

①促进了农业的发展;②有利于封建经济的发展和国家的政治稳定;

(2)明清:弊大于利

①阻碍了商品经济和资本主义萌芽的发展;②抑制了社会经济的活力;

③使中国逐渐落后于世界潮流;

古代中国的商贸

时期 表现

商朝

西周

春秋战国

秦汉时期

隋唐到两宋

元、明、清

职业商人和“市”,商业主要掌握在官府和贵族手里

“工商食官”;商品以奢侈品为主

“工商食官”格局被突破

货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通

材料1:(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。

——[宋]孟元老《东京梦华录》

夜市出现,商业活动打破时间限制。

情境2:宋代的商业变化

材料2:

坊巷桥门及隐僻去处,俱是铺席买卖。大抵诸酒肆瓦市,不以风雨寒暑,白昼通夜。

——《东京梦华录》

凡市以日午击鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声而众以散。

——《唐六典》

“坊”“市”分离被打破,商业活动打破空间限制

基层市场:草市

宋朝设置在城镇以外的常设市集。唐朝后期已经出现,到宋得到普遍发展。宋朝商业繁荣,逐渐形成了城市、镇市、草市三级金字塔型结构,草市居于基层市场的地位。官府在草市一般不专设税务机构,而由富人承包。它们往往产生于交通要道、关津渡口或城市边缘,与农村联系密切。起初基本为定期举行,农民在这里用自己的农副产品交换农具、日常生活用品,称为“赶集”或“趁墟”。交易之后,四散回家,草市上没有定居的居民。随着商品交换的发展,一部分草市演变为居民点,个别的上升为县、镇。紧邻州县城郭的草市,则往往发展为新的商业市区,与旧市区相连,成为州县城市的重要组成部分。

史料:宋榷(专卖)茶之制,择要会之地,曰江陵、曰真州(江苏仪征)……初数户,后繁之。市中茶坊林立,徽人、晋人荟萃,五音杂语。……输之于边,数倍利之,骤富焉。 ——[宋]庄季裕《鸡肋编》

官方榷场贸易,民间贸易均十分繁荣。

材料3:而宋之南渡,其利尤溥,自和好后,与金国博易,三处榷场,其岁入百余万缗。

——(明)沉德符《野获编》

北宋交子

南宋会子

中统元宝交钞

至元通行宝钞

纸币产生并逐渐成为主币发行。

《宋史· 食货志下三》:患蜀人铁钱重,不便贸易。交子是世界历史上最早的纸币。交子、钱引、会子,又称 “楮币”。(国家强制推行,兼具兑取现款和独立流通的功能)元朝在全国范围内将纸币作为主币发行,推动商业的发展。

海外贸易繁荣,外贸税成为宋元国库的重要财源。

古代中国的商贸

时期 表现

商朝

西周

春秋战国

秦汉时期

隋唐到两宋

元、明、清 商品化程度加深;工商业市镇兴起;全国性范围的商业贸易网络;商帮;白银货币化

职业商人和“市”,商业主要掌握在官府和贵族手里

“工商食官”;商品以奢侈品为主

“工商食官”格局被突破

货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通

商品经济高度发展,商业活动打破时、空限制;(宋)榷场与海外贸易繁荣;纸币出现

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

1.古代中国的商贸

2.古代世界的商贸

学习任务2:阅读教材P36,了解世界其他地区古代商业贸易发展的情况,总结其特征。

古埃及:历史悠久;国家控制商业;整体上未脱离以物易物的水平;商业活动与征服和掠夺结合在一起;对外贸易受地理条件影响较大

古希腊:城邦商业贸易中心(雅典为代表);海外贸易活跃。

古罗马:商贸繁荣;海外航线四通八达。

拜占庭帝国:垄断商路

阿拉伯商人:亚非欧中介贸易;活动范围遍及世界主要文明区域;贸易深入人们的日常生活

古巴比伦商业繁荣

特征:①各地区商贸活动各具特色,存在明显的多源性和差异性;

②商贸活动最初只是地方性行为,后扩大到国与国、洲与洲之间。

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

(三)古代中国的对外贸易

1.古代中国对外贸易的商道

陆上丝绸之路

海上丝绸之路

陆路(主):

长安—河西走廊—新疆—中亚、西亚—欧洲

海路:

东南沿海各港口—南洋各地—波斯湾—阿拉伯海—红海沿岸

海上丝绸之路 兴盛时期 唐宋以后

路线 商船从东南沿海各港口出发,近达南阳各地,远达波斯湾、阿拉伯海和红海沿岸地区

商品 中国出口商品 丝绸、瓷器、纸张、茶叶等

运往中国的商品 欧洲、中亚等地的奇珍异宝

形式 朝贡贸易 管理机构 唐宋时期 设市舶司,掌管对外贸易

清朝时期 在广州设置公行,统揽对外贸易事务。1757年在广州设“广州十三行”兴商代理

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

(三)古代中国的对外贸易

1.古代中国对外贸易的商道

陆上丝绸之路

海上丝绸之路

2.古代中国对外贸易的方式

私人贸易(市舶司)

官方贸易:朝贡贸易

公行贸易(半官半私)

(1)含义:通过朝贡与赏赐完成交易,即通过两国官方使节的往来,以礼物赠答进行交换的贸易方式。朝贡贸易是封贡体系的衍生物,也是海禁政策催生的产物,是以厚往薄来为原则的官方贸易。

(2)目的:①政治上宣扬国威;②加强与海外各国的联系;③满足统治者对于异域珍宝的需求。

(3)特点:厚往薄来,倍偿其价,政府垄断对外贸易,政治目的大于经济目的。

(4)影响:加强了与周边国家及海外诸国的交流;扩大了中国的对外交往和国际影响;逐渐形成了以中国文化为核心的东亚文化圈;带来了巨大的财政负担,影响了正常的对外贸易的发展;

(5)瓦解的原因:国力下降;厚往薄来,不顾经济利益;西方殖民势力冲击;

朝贡贸易

公行,是清朝广州“一口通商”后十三行行商成立的一个组织,是清廷官方特许垄断外贸的机构,责传达清廷政令、代缴粤海关税收、管理来华外商和对外贸易等一切具体事宜。公行贸易体制下外商只能与公行交易。

重点解析:公行贸易

特点:半官半商

2020年北京卷

19.(9 分)“十三行”

材料一 1685 年,清廷始开海禁。次年,仿明末“牙行”(向政府申请外贸特许经营权的贸易组织),开设“洋货行”,与洋商进行贸易。此后洋货行数目不断变化,但在广州俗称“十三行”。十三行的行商须为洋商提供住所,交易完成后,洋商限期离境。1757 年,清廷将广州定为唯一的外贸商埠。“豪商大贾,各以其土所宜(当地特产)相贸,得利不赀,故曰金山珠海、天子南库”。

材料二 1759 年,清廷颁布《防范外夷规条》,规定洋商到广州后,应在指定寓所居住,由行商管束稽查。“凡非开洋行之家,概不许寓歇。其买卖货物,必令行商经手方许交易。”清廷还规定,外国商船到广州后,“进口货物应纳税银,督令受货洋行商人,于夷船回帆时输纳(纳税)。至外洋夷船出口货物应纳税银,洋行保商为夷商代置货物时,随货扣清,先行完纳。”《南京条约》签订后,十三行逐渐衰落。

阅读材料,结合所学,评析十三行的兴衰。(9 分)

19.(9分)

参考答案示例:

清朝前期曾实行海禁政策,限制对外贸易。1757 年,清廷将广州定为唯一的外贸商埠。一口通商后,十三行获得对外贸易的垄断权,依靠这一特权赚取了大量财富,十三行因此走向兴盛,被誉为“天子南库”。

十三行是中西沟通的重要窗口,也是一种新型的半官方组织,兼有对外贸易、监管外国商人、负责缴纳关税等职能。然而,此时清政府对西方人仍抱有疑惧心理,采取一系列措施加强对洋商的管控,限制其在华进行自由贸易。

由于一口通商和十三行的垄断,西方国家对华贸易难以扩大,引起它们的不满。中国在鸦片战争中战败,签订《南京条约》,被迫开放五个通商口岸,关税协定,外商得以与中国自由贸易。十三行由此丧失了贸易垄断权,因此开始衰落。

近代中国面临着如何与世界接轨的难题,十三行的兴衰就是这一问题的缩影。因为不能适时应变,近代中国沦为半殖民地半封建社会。

一、商业贸易的起源与发展

(一)商业贸易的起源

(二)商业贸易的发展

(三)古代中国的对外贸易

(四)商业贸易的影响

教材P37:“南海1号”沉船上的瓷碗; 青花瓷《群神宴》。

罗马:1世纪前后,穿中国丝绸成为时尚。

拜占庭:6世纪中国丝织技术传入。博物馆首场大量中国元明瓷器。

13世纪,阿拉伯人用罗盘针导航,并传到欧洲。

广州:西汉南越王墓出土编钟、波斯银盒、非洲象牙。

敦煌莫高窟:始建于4世纪的佛教宝库。

长安:唐代建有基督教寺院;印度天文历法知识传到唐朝。

商业贸易的发展促进了不同地区,不同国家之间的交流。

大大丰富了人们的物质生活和精神生活。

情境3:商业贸易发展对人类生活的影响

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

1.含义:

充当一切商品的等价物的特殊商品。货币是价值的一般代表,可以购买任何别的商品。 ——《当代汉语词典》

2.代表:

(1)中国

①由自然货币向人工货币演变 ____________

②由多元货币向统一币制演变 ____________

③由地方铸币向中央铸币演变 ____________

④由文书重量向通宝、元宝的演变 ____________

⑤由金属货币向纸币、白银的演变 ________________

铜币

秦半两

五铢钱

开元通宝

交子、白银

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

1.含义:

充当一切商品的等价物的特殊商品。货币是价值的一般代表,可以购买任何别的商品。 ——《当代汉语词典》

2.代表:

(1)中国

(2)西方

①古埃及:开始用铜块和银块作为货币(前11世纪)

②小亚细亚:出现金属铸币(前8-前7世纪)

拜占庭帝国的金币

在中国北魏墓葬中出土的拜占庭帝国阿纳丝塔修斯一世时期(491—518)的金币

古罗马金属货币

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

1.含义:

2.代表:

3.作用:

①货币的诞生便利了商品交换和流通;

②货币成为财富的象征;

③货币促使商业的功能由最初的互补余缺向逐利增财转化。

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

(二)信贷

含义:是体现一定经济关系的不同所有者之间的借贷行为,是以偿还为条件的价值运动特殊形式,是债权人贷出货币,债务人在约定的期限内偿还并支付一定利息的信用活动。

特点:偿还性;增殖性;流通性。

原则:以流动性为基础;以安全性为条件;以收益性为目标。

地区 时间 信贷史实

两河流域 前22—前21世纪

古埃及 前16—前11世纪

古希腊 前4世纪

中国 西周

春秋

唐朝

宋朝

明朝

清朝

出现经营借贷的商人,神庙、宫廷也从事放贷业务

出现较为完备的借贷合约

兑换保管汇兑货币经营行业开始兴起,出现汇票雏形

有了借贷纠纷的记载

实物借贷形式比较普遍,出现了货币信贷

信贷业务由存贷款发展到汇兑,出现飞钱

纸币开始使用,并取代不少汇兑业务

钱铺等新式金融机构盛行起来

资本性借贷显著发展,出现庄票

汇兑与汇票

汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。

汇票是汇兑过程中使用的票据。它是一种委付证券,是一种信用工具。

概念解析

(汇兑机构:柜坊、当铺、钱庄、票号、银行)

(汇票:飞钱、庄票)

(宪宗)时,商贾至京师,委钱诸道进奏院及诸军诸使富家,以轻装趋四方,合券乃取之,号飞钱。

——《新唐书·食货志》

飞钱,亦称"便换"、“便钱”。唐宋的汇兑券。凭纸券取钱而不必运输,钱无翅而飞,故曰“飞钱”。"飞钱"实质上只是一种汇兑业务,它本身不介入流通,不行使货币的职能,因此也不是真正意义上的纸币。

庄票形成于清初,是由民间金融业的商户、当铺、地方商会等机构签发的一种票据,上面写有一定金额并由钱庄负责兑现。庄票都不记名,凭票即付,所以庄票可代替现金流通。

一般没有经过当时政府的批准,流通范围仅限于发行者所在地的某一狭小范围,也有少数庄票跨区域流通。

清朝的庄票

二、货币、信贷、商业契约

(一)货币

(二)信贷

(三)契约

契约

在经济活动中交易当事人双方订立的有关买卖、抵押、借贷、租赁等事项的文书或条款,有口头商业契约和文书商业契约,契约实际上就是合同。

契约关系的双方是平等的;

契约关系的主体是自由的主体;

契约主体要诚实守信,善意履行契约内容;

契约要保障主体双方的公平性。

地区 时间 商业契约史实

古埃及 前3000年左右

两河流域 前2600年左右

古巴比伦 约前1894年-约前1595年

中国 商周

汉朝

唐宋以后

契约广泛使用

已经使用契约

订立契约是普遍现象

出现契约

凡涉及财产关系与人身关系,几乎都要订立契约

契约应用更加广泛

作用:

①有利于维护契约关系双方的利益;

②有利于促进商品交换活动的有序进行;

③有利于促进社会诚信体系的建设;

④有利于维护社会秩序。

古代商业贸易

商业贸易的起源与发展

货币、信贷、商业契约

商业贸易的起源

商业贸易的发展

原始社会后期

条件:社会分工、产品剩余及私有制的产生

中国:商朝—明清;丝绸之路、朝贡贸易、公行贸易

世界:古埃及、希腊、罗马、拜占庭帝国、阿拉伯商人

货币

商业契约

信贷

商朝的贝币、古埃及、铜币、银币

古代中国、埃及

古代商朝出现,唐宋应用广泛;埃及广泛应用

思维导图

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体