2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》》:《天下有道,丘不与易也》课件(66张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版选修《先秦诸子选读》》:《天下有道,丘不与易也》课件(66张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-10 09:42:00 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

《论语》选读

《论语》是一部___体散文集,是孔子的___和______所辑录的孔子及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和《___》《___》《___》合称为“四书”。

语录

门人

再传弟子

大学

中庸

孟子

论语:论lún:编纂。语:言论。

了解语录体的特点

主要体式有四种:

(1)直录孔子及其弟子的言论;

(2)答问体,即先指出问者及所问问题,然后记录孔子的回答;

(3)对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;

(4)一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。

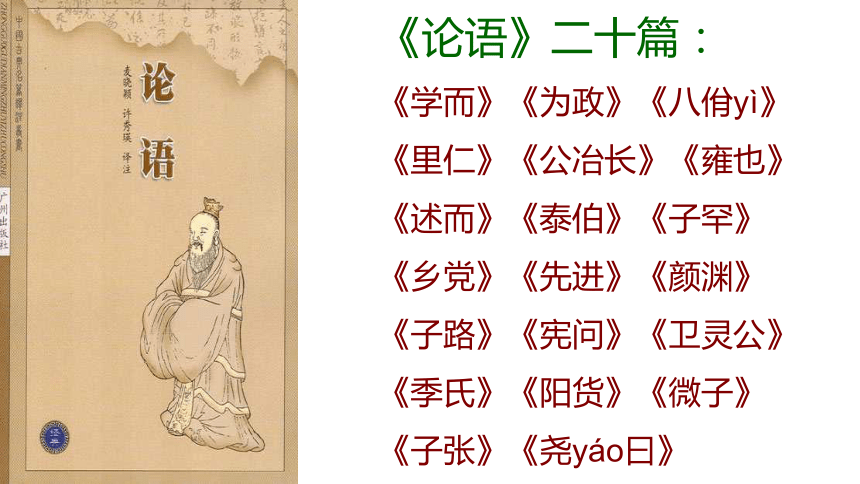

《论语》二十篇:

《学而》《为政》《八佾yì》

《里仁》《公冶长》《雍也》

《述而》《泰伯》《子罕》

《乡党》《先进》《颜渊》

《子路》《宪问》《卫灵公》

《季氏》《阳货》《微子》

《子张》《尧yáo曰》

要

点

题解与背景

01

03

02

现实的意义

见 与 隐

《知》 · 壹

题解与背景

池塘一夜秋风冷/吹散芰荷红玉影

知其不可而为之

知:知道

其:代词 它,具体指什么?

不可:不可能实现

而:却

为:做

之:代词,具体指前面不可能实现的事情。

孔子的政治理想:希望实现德政,实现礼治。

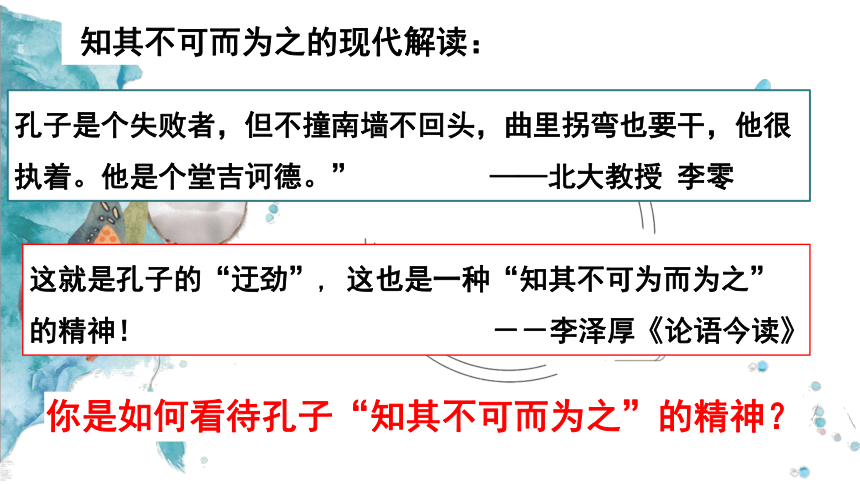

知其不可而为之的现代解读:

孔子是个失败者,但不撞南墙不回头,曲里拐弯也要干,他很执着。他是个堂吉诃德。” ——北大教授 李零

这就是孔子的“迂劲”, 这也是一种“知其不可为而为之”的精神! --李泽厚《论语今读》

你是如何看待孔子“知其不可而为之”的精神?

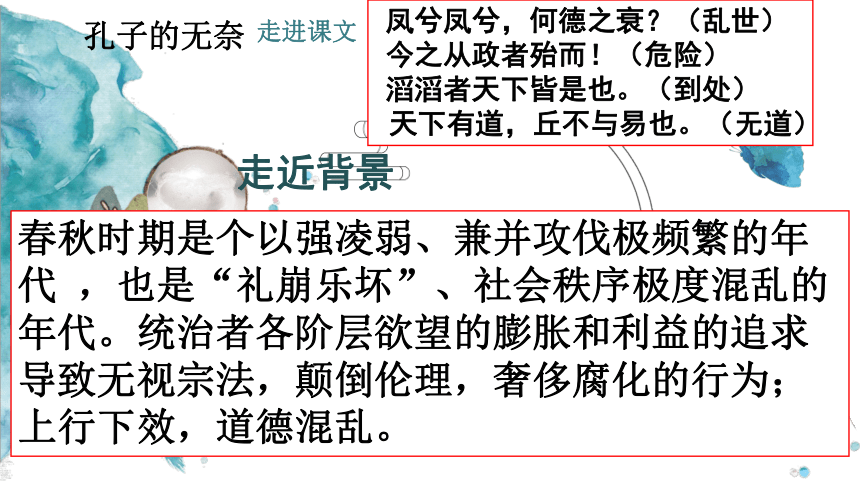

孔子的无奈

走进课文

凤兮凤兮,何德之衰?(乱世)

今之从政者殆而!(危险)

滔滔者天下皆是也。(到处)

天下有道,丘不与易也。(无道)

春秋时期是个以强凌弱、兼并攻伐极频繁的年代 ,也是“礼崩乐坏”、社会秩序极度混乱的年代。统治者各阶层欲望的膨胀和利益的追求导致无视宗法,颠倒伦理,奢侈腐化的行为;上行下效,道德混乱。

走近背景

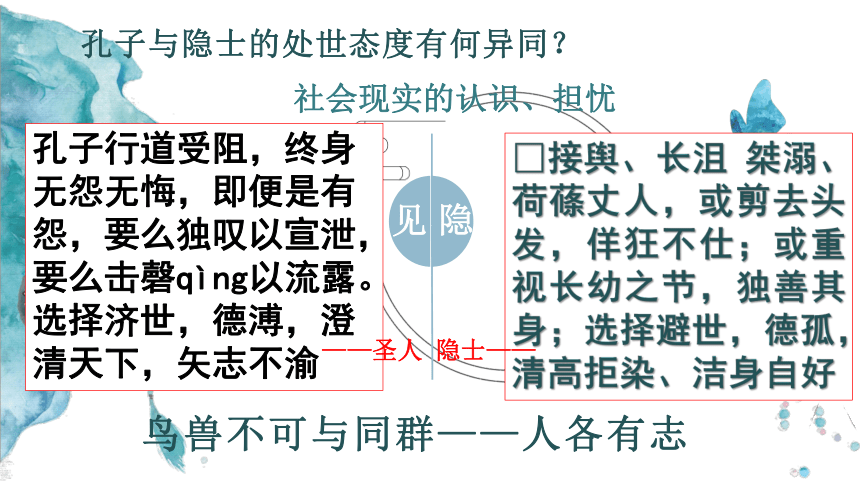

孔子行道受阻,终身无怨无悔,即便是有怨,要么独叹以宣泄,要么击磬qìng以流露。选择济世,德溥,澄清天下,矢志不渝

接舆、长沮 桀溺、荷蓧丈人,或剪去头发,佯狂不仕;或重视长幼之节,独善其身;选择避世,德孤,清高拒染、洁身自好

孔子与隐士的处世态度有何异同?

见

隐

鸟兽不可与同群——人各有志

隐士——

——圣人

社会现实的认识、担忧

知其不可而为之, 明知不可行,而不动摇,孔子肩负的是天下,是一种以天下为己任的社会责任感和使命感,是一种伟大的担当情怀!而这些隐者们,他们在归隐的同时,仅仅是独善其身。 他是黑暗王国里的残烛!

——鲍鹏山

没有他们的知其不可而为之,就没有后人的为而使之可,就没有历史的前进与科学的进步,就没有人类文明的积累与辉煌,就没有可歌可泣的历史、今 天与未来。

——王蒙《悲壮的“知其不可而为之”》

现实的意义

面对楚国昏暗的政局,有“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”的屈原。

面对天下已定的大局,有“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”的诸葛亮。

现实的意义

面对大势已去的南宋,有“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”的文天祥。

面对腐败无能的清政府, 有“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌。有之,请自嗣同始!”的谭嗣同……

天不生仲尼 万古如长夜

天下有道,丘不与易也

——孔子的人生抉择

第一讲

天下有 道,丘不与 易也

大道,德政

解题

yù 参与

改革、变革

添加一组关联词

补全句意:如果…….就…….

如果天下通行大道,实行德政的话,那么(我)孔丘就不会参与改革/变革了。

学习目标

一、疏通文意,积累并掌握文中常见的文言词语、特殊句式。

二、了解孔子的勇于担当社会责任的精神,理解孔子的积极入世。

三、联系现实,通过“知其不可而为之”这样的话题,探讨孔子勇于担当社会责任的现实意义。

1【原文】

仪封人请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧(sàng) 乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)。”

【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。”

思考

问题1

仪封人对孔子的评价、态度怎样?

问题2

其对“天下”形势怎么看?

孔子在他所处的那个时代,已经是十分有影响的人,尤其是在礼制方面,信服孔子的人很多,仪封人便是其中之一。他在见孔子之后,就认为上天将以孔夫子为圣人号令天下,可见对孔子是佩服至极了。

借仪封之口,用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。 ——侧面烘托

思考

1、仪封人如何评价孔子?表现孔子的什么精神?

这里是如何刻画孔子形象的?

见后赞叹

请见之辞

仪封人请见

孔子精神

勇于担当

胸怀天下

天下有道,丘不与易也

(一)

仪封人

言语、对话

行为举止

天将以夫子为木铎

信任、推崇孔子

请见

尊重孔子

反映出孔子极具社会影响力和号召力,身份受人尊敬推崇

问题1

问题2

其(仪封人)对“天下”形势怎么看?

“天下之无道也久矣”

认为天下没有德政,暴虐。

第二则

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) 耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) 者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之?且而与其从辟 (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。”

思考

问题1

长沮、桀溺对孔子的评价、态度怎样?从哪里可以看出?

问题2

长沮、桀溺对天下的形势怎么看?

面对“天下”形势,长沮、桀溺和孔子各采取怎样的态度?

问题1

长沮、桀溺对孔子的评价、态度怎样?从哪里可以看出?

不认同孔子的处世态度,对孔子嘲讽、不屑。

“是知津矣”

“且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?耰而不辍。”

问题2

长沮、桀溺对天下的形势怎么看?

面对“天下”形势,长沮、桀溺和孔子各采取怎样的态度?

“滔滔者天下皆是也”

认为天下形势像洪水一样混乱到了极点。

长沮、桀溺:消极避世;

孔子:积极入世。

3、孔子为何“怃然”?反映了孔子怎样的心情?孔子怃然的心情出现在什么样的背景下呢?

背景有二,一是“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?”的背景。二是“且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?”的背景。一个是天下到处都像洪水一样混乱的背景,一个是面对混乱,许多有能力的人选择隐于山林的背景。

那么在这样的背景下孔子的“怃然”流露出他什么样的情感呢?

心情:有不被人理解的“失落”;有无人可同行的“孤独”;有道之难行的“沉重”

第2则

问题

对比一、二则故事中的人物,即仪封人和长沮、桀溺二人你会有什么样的感悟和发现?

仪封人所表现出的言谈举止中尽显对于孔子的信任、尊重、推崇和敬佩。

长沮、桀溺所表现出的言谈举止无不透露着对孔子及其人生选择的怀疑、不屑和难以理解。

而正是这两类人的鲜明、突出的特征,使得孔子以天下为己任,入世救世,面对乱世毫不退缩求安,勇于承担社会责任的精神从得到了最大化的体现和衬托。

VS

3【原文】

楚狂接舆歌而过孔子,曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而!今之从政者殆(dài)而!”

孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。

3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。

楚狂接舆

楚狂,楚人。昭王时,政令无常,乃披发佯狂不仕,时人谓之楚狂也。

(春秋时代楚国著名的隐士.姓陆,名通,字接舆.平时“躬耕以食”,因对当时社会不满,剪去头发,佯狂不仕,所以也被人们称为楚狂接舆. )

我本楚狂人,凤歌笑孔丘。

——李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》

何人为我楚舞,听我楚狂声。

——辛弃疾《水调歌头·壬子被召端仁相饯席上作》

思考

问题1

接舆对孔子的评价、态度怎样?

问题2

接舆对天下的形势怎么看?他采取怎样的处世态度?

问题1

接舆对孔子的评价、态度怎样?

凤兮凤兮!何德之衰?

他认可孔子的品德,

不认同孔子的处世态度,婉劝孔子。

问题2

接舆对天下的形势怎么看?他采取怎样的处世态度?

“今之从政者殆而”

他认为天下形势复杂而孕育危险。

”装疯避世“

思考第三则:

1、从楚狂接舆的歌词中可看出接舆对孔子持什么态度?说说接舆歌中的弦外之音。

弦外之音——孔子啊,为什么你身处乱世却不知退隐,而非要去周游求仕呢,真是德行衰微啊!

婉劝

思考第三则:

2、从“孔子下,欲与之言”可以窥见孔子怎样的内心?

3、接舆为何“趋而辟之”?

一方面是孔子卫道的坚定与自信,另一方面也可以体会到其不被世人理解的无奈与悲凉。

他懒得跟孔子讨论

【评析】

选文3既有接舆对孔子品格的虚假尊重,又有对孔子人生选择的讥讽;既有对孔子的最后规劝,也有对当时执政者的斥责。连用三个“而”表示斥责、贬斥之深。

能表现隐士对现实的不满,也表现孔子对隐士的尊重。

孔子生活的春秋时代,是一个“天下无道也久矣”的时代,是一个“滔滔者天下皆是也”的时代,是一个“今之从政者殆而”的时代。面对这样一个时代,长沮、桀溺选择“耦而耕”的避世态度;接舆选择装疯避世的人生态度,孔子选择与“斯人之徒”“易之”的人生态度。

课堂小结

4、【原文】

子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) (1)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分(2),孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) (3)而食(sì) (4)之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。”

4【注释】

(1)丈人:古代对老年男子的尊称。今指岳父。

(2)蓧:音diào,古代耘田所用的竹器。

(3)四体不勤,五谷不分:一说这是丈人指自己。分不,是语气词,意为:我忙于播种五谷,没有闲暇,怎知你夫子是谁?另一说是丈人责备子路。说子路手脚不勤,五谷不分。多数人持第二种说法。我们以为,子路与丈人刚说了一句话,丈人并不知道子路是否真的四体不勤,五谷不分,没有可能说出这样的话。所以,我们同意第一种说法。

(4)黍:音shǔ,黏小米。

(5)食:音sì,拿东西给人吃。

1、后:名词活用作动词,落在后面。

2、“芸”通“耘”,除草。

3、见:通“现”,使……拜见。

4、明日:第二日。

5、“反”通“返”,回去。

6、其:表示反问语气副词。

7、洁:使……洁。

8、乱:使……乱。

9、仕:做官。

【译文】

子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“四肢不劳动,五谷分不清,哪谁是你老师?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,目的是推行道术和主张。至于道的行不通,早就知道了。”

过去有一个时期,人们认为这一章中老丈所说:“四体不勤,五谷不分”是劳动人民对孔丘的批判等等。这恐怕是理解上和思想方法上的问题。对此,我们不想多作评论,因为当时不是科学研究,而是政治需要。

其实,本章的要点不在于此,而在于后面子路所作的总结。即认为,隐居山林避世是不对的,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的,反映了孔子明知其不可为而为之的执着精神。

5、【原文】

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【注释】

(1)石门:地名。鲁国都城的外门。

(2)晨门:早上看守城门的人。

【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?”

5【评析】

“知其不可而为之”,这是做人的大道理。人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。从这位看门人的话中,我们也可以见出当时普通人对孔子的评论。

三、归纳整理“知其不可而为之”的作文素材, 思考挖掘素材的不 同侧重点:

写作素材:勇于担当的精神、不屈不挠的意志。

孔子勇于担当责任的精神,显示了我国传统文化人格的本质。在孔子身后,勾践作为越国之君,心中不忘复国兴国的重任,受尽凌辱,卧薪尝胆;身为蜀国臣子的诸葛亮为扶持汉室,“鞠躬尽瘁,死而后已”,报答刘备的恩情,担负起臣子应尽的责任。在现代,也有承担责任的典范:鲁迅,承担着拯救国民思想的责任,他用笔抨击着当时的黑暗社会,一页页华章唤醒了麻木愚昧的国民;钱学森,承担着祖国航天事业的责任,他日夜操劳,让中国更自强自信自尊地屹立于世界民族之林,在他心里,国为重,家为轻,航天最重,名利最轻。这些都凸显了那勇于担当民族责任的悲壮、崇高的人格。

文天祥 :人生自古谁无死,留取丹心照汗青

史可法(抗清名将):

城亡我亡,头可断,志不可屈

谭嗣同:我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑

布鲁诺:坚持“日心说”,被宗教裁判所关押审问

八年,烧死在罗马鲜花广场上

“火会更使真理永恒”

西西弗斯:蔑视众神的命运安排,每天将巨石推上

山顶,滚落,再推,决不屈服……

“知其不可而为之” 是一种勇于担当的强烈社会责任感,

“知其不可而为之”是一种对真理的坚决捍卫、对理想的执着追求,

“知其不可而为之” 是一种对不平现实的勇敢抗争……

“知其不可而为之” 是…

文天祥

史可法

谭嗣同

⑵ 科学发展:布鲁诺

西西弗斯

愚公

精卫

⑴ 人生道路

⑶ 社会进步

知其不可而为之

归类—挖掘—整理

四、思考:

作为一位中学生,如何培养自己的社会责任感?

1、为中华崛起而读书

2、关心国家大事(风声、雨声、读书

声,声声入耳;家事、国事、天下

事,事事关心)

3、敢于和不良风气作斗争

4、从身边小事做起(尊敬长辈、孝敬

父母、关心同学)

用青春铸造生命之梯

—湖北荆州长江大学学生勇救落水儿童

10月24日,为了抢救两名落水少年,长江大学十多名大学生手拉手结成人梯扑进江中营救,两名男孩获救,陈及时、何东旭、方招3名大学生不幸被江水吞没,英勇献身。

当天下午2时左右,一些同学在长江边游玩时,突然发现两个小男孩在江中挣扎。同学们迅速冲了过去,徐彬成同学很快救起了一个男孩。同时,其他几个同学也跳下水去救另外一个男孩,但施救并不顺利。情急之下,站在沙滩上的十多名同学赶紧手拉手组成人梯下水帮忙,另一名少年也获救。但意想不到的事情发生了,由于水情复杂,加上学生们体力不支,最终搭起的人梯被冲垮了,很多学生落入江中。情况危急,岸边的同学们大声呼救。这时,正在附近的冬泳队队员闻声赶来,相继从水中救起6名大学生,而陈及时、何东旭、方招3人却消失在湍急的江水中。

三位同学在人梯中留下了青春的气息和温度,人们的手心里感知着,人们的内心里永远铭记着。

总结本课的知识点:

1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:

“见”通“现”,引见之意。

(2)桀溺:

“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:

“与”通“欤”,句末语气词,表疑问。

(4)而谁以易之:

“而”通“尔”,第二人称代词。

(5)且而与其从辟人之士也:

“辟”通“避”。

(6)植其杖而芸:

“芸”通“耘”。

(7)使子路反见之:

“反”通“返”。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦

(2)而谁与易之

(3)吾非斯人之徒与而谁与?

(4)已而、已而

(5)趋而避之

2、重点虚词“而”:

3、古今异义词:

(1)遇丈人:

古:老年男子 今:妻子的父亲

(2)明日:

古:第二天 今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气

4、词类活用:

(1)子路从而后

(名词活用作动词,落在后面。)

(2)孔子下

(名作动,下车)

(3)欲洁其身

(使动,使……保持清白)

(4)而乱大伦

(形使动,使……乱,破坏。)

感谢观看

《论语》选读

《论语》是一部___体散文集,是孔子的___和______所辑录的孔子及其弟子的言行录。宋儒把《论语》和《___》《___》《___》合称为“四书”。

语录

门人

再传弟子

大学

中庸

孟子

论语:论lún:编纂。语:言论。

了解语录体的特点

主要体式有四种:

(1)直录孔子及其弟子的言论;

(2)答问体,即先指出问者及所问问题,然后记录孔子的回答;

(3)对话体,记录孔子跟弟子或其他人之间的对话经过情形;

(4)一边记叙事情的经过,一边记录孔子的言论。

《论语》二十篇:

《学而》《为政》《八佾yì》

《里仁》《公冶长》《雍也》

《述而》《泰伯》《子罕》

《乡党》《先进》《颜渊》

《子路》《宪问》《卫灵公》

《季氏》《阳货》《微子》

《子张》《尧yáo曰》

要

点

题解与背景

01

03

02

现实的意义

见 与 隐

《知》 · 壹

题解与背景

池塘一夜秋风冷/吹散芰荷红玉影

知其不可而为之

知:知道

其:代词 它,具体指什么?

不可:不可能实现

而:却

为:做

之:代词,具体指前面不可能实现的事情。

孔子的政治理想:希望实现德政,实现礼治。

知其不可而为之的现代解读:

孔子是个失败者,但不撞南墙不回头,曲里拐弯也要干,他很执着。他是个堂吉诃德。” ——北大教授 李零

这就是孔子的“迂劲”, 这也是一种“知其不可为而为之”的精神! --李泽厚《论语今读》

你是如何看待孔子“知其不可而为之”的精神?

孔子的无奈

走进课文

凤兮凤兮,何德之衰?(乱世)

今之从政者殆而!(危险)

滔滔者天下皆是也。(到处)

天下有道,丘不与易也。(无道)

春秋时期是个以强凌弱、兼并攻伐极频繁的年代 ,也是“礼崩乐坏”、社会秩序极度混乱的年代。统治者各阶层欲望的膨胀和利益的追求导致无视宗法,颠倒伦理,奢侈腐化的行为;上行下效,道德混乱。

走近背景

孔子行道受阻,终身无怨无悔,即便是有怨,要么独叹以宣泄,要么击磬qìng以流露。选择济世,德溥,澄清天下,矢志不渝

接舆、长沮 桀溺、荷蓧丈人,或剪去头发,佯狂不仕;或重视长幼之节,独善其身;选择避世,德孤,清高拒染、洁身自好

孔子与隐士的处世态度有何异同?

见

隐

鸟兽不可与同群——人各有志

隐士——

——圣人

社会现实的认识、担忧

知其不可而为之, 明知不可行,而不动摇,孔子肩负的是天下,是一种以天下为己任的社会责任感和使命感,是一种伟大的担当情怀!而这些隐者们,他们在归隐的同时,仅仅是独善其身。 他是黑暗王国里的残烛!

——鲍鹏山

没有他们的知其不可而为之,就没有后人的为而使之可,就没有历史的前进与科学的进步,就没有人类文明的积累与辉煌,就没有可歌可泣的历史、今 天与未来。

——王蒙《悲壮的“知其不可而为之”》

现实的意义

面对楚国昏暗的政局,有“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。路曼曼其修远兮,吾将上下而求索”的屈原。

面对天下已定的大局,有“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”的诸葛亮。

现实的意义

面对大势已去的南宋,有“臣心一片磁针石,不指南方不肯休”的文天祥。

面对腐败无能的清政府, 有“各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌。有之,请自嗣同始!”的谭嗣同……

天不生仲尼 万古如长夜

天下有道,丘不与易也

——孔子的人生抉择

第一讲

天下有 道,丘不与 易也

大道,德政

解题

yù 参与

改革、变革

添加一组关联词

补全句意:如果…….就…….

如果天下通行大道,实行德政的话,那么(我)孔丘就不会参与改革/变革了。

学习目标

一、疏通文意,积累并掌握文中常见的文言词语、特殊句式。

二、了解孔子的勇于担当社会责任的精神,理解孔子的积极入世。

三、联系现实,通过“知其不可而为之”这样的话题,探讨孔子勇于担当社会责任的现实意义。

1【原文】

仪封人请见(xiàn),曰:“君子之至于斯也,吾未尝不得见也。”从者见之。出曰:“二三子何患于丧(sàng) 乎?天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎(duó)。”

【译文】

仪这个地方镇守边界的长官请求把自己引见给孔子,他说:“凡是君子到这里来,我从没有见不到的。”孔子的随从学生把他引见给了孔子。他出来后(对孔子的学生们)说:“诸位何必为孔子丧失官位而担忧呢?天下没有德政已经很久了,上天将借孔夫子为圣人来宣扬大道。”

思考

问题1

仪封人对孔子的评价、态度怎样?

问题2

其对“天下”形势怎么看?

孔子在他所处的那个时代,已经是十分有影响的人,尤其是在礼制方面,信服孔子的人很多,仪封人便是其中之一。他在见孔子之后,就认为上天将以孔夫子为圣人号令天下,可见对孔子是佩服至极了。

借仪封之口,用“木铎”喻孔子,高度赞美孔子勇于担当的高尚精神。 ——侧面烘托

思考

1、仪封人如何评价孔子?表现孔子的什么精神?

这里是如何刻画孔子形象的?

见后赞叹

请见之辞

仪封人请见

孔子精神

勇于担当

胸怀天下

天下有道,丘不与易也

(一)

仪封人

言语、对话

行为举止

天将以夫子为木铎

信任、推崇孔子

请见

尊重孔子

反映出孔子极具社会影响力和号召力,身份受人尊敬推崇

问题1

问题2

其(仪封人)对“天下”形势怎么看?

“天下之无道也久矣”

认为天下没有德政,暴虐。

第二则

长沮(jù)、桀(jié)溺(nì) 耦(ǒu)而耕。孔子过之,使子路问津焉。

长沮曰:“夫执舆(yú) 者为谁?”

子路曰:“为孔丘。”

曰:“是鲁孔丘与(yú,同“欤”)?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。”

问于桀溺。桀溺曰:“子为谁?”

曰:“为仲由。”

曰:“是孔丘之徒与?”

对曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而谁以易(yì)之?且而与其从辟 (bì)人之士也,岂若从辟世之士哉?”耰(yōu)而不辍(chuò)。

子路行以告。夫子怃(wǔ)然曰:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与?天下有道,丘不与易也。”

2【译文】

长沮、桀溺(两个在水洼地里劳动的高大魁梧的人)并力一起耕种,孔子路过,让子路去寻问渡口在哪里。

长沮问子路:“那个手拿着缰绳驾御车马的人是谁?”

子路说:“是孔丘。”

长沮说;“是鲁国的孔丘吗?”

子路说:“是的。”

长沮说:“那他是早已知道渡口的位置了。”

子路再去问桀溺。桀溺说:“你是谁?”

子路说:“我是仲由。”

桀溺说:“你是鲁国孔丘的弟子吗?”

子路说:“是的。”

桀溺说:“天下到处都是像洪水一样混乱的情形,你与谁去改变它呢?况且你与其跟随孔子这样的避人之士,怎么比得上追随我们这些躲避社会的人呢?”桀溺用耰松土,仍旧不停地做田里的农活。

子路回来后把情况告诉了孔子。孔子怅然若失地说:“人是不能与飞禽走兽合群共处的,我如果不同世上的人群打交道,还与谁打交道呢?如果天下政治清明,我就不会与你们一道来参与变革了。”

思考

问题1

长沮、桀溺对孔子的评价、态度怎样?从哪里可以看出?

问题2

长沮、桀溺对天下的形势怎么看?

面对“天下”形势,长沮、桀溺和孔子各采取怎样的态度?

问题1

长沮、桀溺对孔子的评价、态度怎样?从哪里可以看出?

不认同孔子的处世态度,对孔子嘲讽、不屑。

“是知津矣”

“且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?耰而不辍。”

问题2

长沮、桀溺对天下的形势怎么看?

面对“天下”形势,长沮、桀溺和孔子各采取怎样的态度?

“滔滔者天下皆是也”

认为天下形势像洪水一样混乱到了极点。

长沮、桀溺:消极避世;

孔子:积极入世。

3、孔子为何“怃然”?反映了孔子怎样的心情?孔子怃然的心情出现在什么样的背景下呢?

背景有二,一是“滔滔者天下皆是也,而谁以易之?”的背景。二是“且而与其从辟人之士也,岂若从辟世之士哉?”的背景。一个是天下到处都像洪水一样混乱的背景,一个是面对混乱,许多有能力的人选择隐于山林的背景。

那么在这样的背景下孔子的“怃然”流露出他什么样的情感呢?

心情:有不被人理解的“失落”;有无人可同行的“孤独”;有道之难行的“沉重”

第2则

问题

对比一、二则故事中的人物,即仪封人和长沮、桀溺二人你会有什么样的感悟和发现?

仪封人所表现出的言谈举止中尽显对于孔子的信任、尊重、推崇和敬佩。

长沮、桀溺所表现出的言谈举止无不透露着对孔子及其人生选择的怀疑、不屑和难以理解。

而正是这两类人的鲜明、突出的特征,使得孔子以天下为己任,入世救世,面对乱世毫不退缩求安,勇于承担社会责任的精神从得到了最大化的体现和衬托。

VS

3【原文】

楚狂接舆歌而过孔子,曰:“凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而!今之从政者殆(dài)而!”

孔子下,欲与之言。趋而辟(bì)之,不得与之言。

3【译文】

楚国的狂人接舆唱着歌从孔子的车旁走过,他唱道:“凤凰啊,凤凰啊,你的德行怎么这么衰弱呢?过去的已经无可挽回,未来的还来得及改正。算了吧,算了吧。现在参与政治事务的人很危险啊!”

孔子下车,想同他谈谈,他却快步走着躲避孔子,孔子没能和他交谈。

楚狂接舆

楚狂,楚人。昭王时,政令无常,乃披发佯狂不仕,时人谓之楚狂也。

(春秋时代楚国著名的隐士.姓陆,名通,字接舆.平时“躬耕以食”,因对当时社会不满,剪去头发,佯狂不仕,所以也被人们称为楚狂接舆. )

我本楚狂人,凤歌笑孔丘。

——李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》

何人为我楚舞,听我楚狂声。

——辛弃疾《水调歌头·壬子被召端仁相饯席上作》

思考

问题1

接舆对孔子的评价、态度怎样?

问题2

接舆对天下的形势怎么看?他采取怎样的处世态度?

问题1

接舆对孔子的评价、态度怎样?

凤兮凤兮!何德之衰?

他认可孔子的品德,

不认同孔子的处世态度,婉劝孔子。

问题2

接舆对天下的形势怎么看?他采取怎样的处世态度?

“今之从政者殆而”

他认为天下形势复杂而孕育危险。

”装疯避世“

思考第三则:

1、从楚狂接舆的歌词中可看出接舆对孔子持什么态度?说说接舆歌中的弦外之音。

弦外之音——孔子啊,为什么你身处乱世却不知退隐,而非要去周游求仕呢,真是德行衰微啊!

婉劝

思考第三则:

2、从“孔子下,欲与之言”可以窥见孔子怎样的内心?

3、接舆为何“趋而辟之”?

一方面是孔子卫道的坚定与自信,另一方面也可以体会到其不被世人理解的无奈与悲凉。

他懒得跟孔子讨论

【评析】

选文3既有接舆对孔子品格的虚假尊重,又有对孔子人生选择的讥讽;既有对孔子的最后规劝,也有对当时执政者的斥责。连用三个“而”表示斥责、贬斥之深。

能表现隐士对现实的不满,也表现孔子对隐士的尊重。

孔子生活的春秋时代,是一个“天下无道也久矣”的时代,是一个“滔滔者天下皆是也”的时代,是一个“今之从政者殆而”的时代。面对这样一个时代,长沮、桀溺选择“耦而耕”的避世态度;接舆选择装疯避世的人生态度,孔子选择与“斯人之徒”“易之”的人生态度。

课堂小结

4、【原文】

子路从而后,遇丈人,以杖荷(hè)蓧(diào) (1)。子路问曰:“子见夫子乎?”

丈人曰:“四体不勤,五谷不分(2),孰为夫子?”植其杖而芸。

子路拱而立。

止子路宿,杀鸡为黍(shǔ) (3)而食(sì) (4)之。见其二子焉。

明日,子路行以告。子曰:“隐者也。”使子路反见之。至,则行矣。

子路曰:“不仕无义。长幼之节,不可废也;君臣之义,如之何其废之?欲洁其身,而乱大伦。君子之仕也,行其义也。道之不行,已知之矣。”

4【注释】

(1)丈人:古代对老年男子的尊称。今指岳父。

(2)蓧:音diào,古代耘田所用的竹器。

(3)四体不勤,五谷不分:一说这是丈人指自己。分不,是语气词,意为:我忙于播种五谷,没有闲暇,怎知你夫子是谁?另一说是丈人责备子路。说子路手脚不勤,五谷不分。多数人持第二种说法。我们以为,子路与丈人刚说了一句话,丈人并不知道子路是否真的四体不勤,五谷不分,没有可能说出这样的话。所以,我们同意第一种说法。

(4)黍:音shǔ,黏小米。

(5)食:音sì,拿东西给人吃。

1、后:名词活用作动词,落在后面。

2、“芸”通“耘”,除草。

3、见:通“现”,使……拜见。

4、明日:第二日。

5、“反”通“返”,回去。

6、其:表示反问语气副词。

7、洁:使……洁。

8、乱:使……乱。

9、仕:做官。

【译文】

子路跟随孔子出行,落在了后面,遇到一个老年男子,用拐杖挑着除草的工具。子路问道:“你看到我的老师吗?”

老丈说:“四肢不劳动,五谷分不清,哪谁是你老师?”说完,便把他的拐杖插在田头去除草。

子路拱着手恭敬地站在一旁。

老年男子留子路到他家住宿,杀了鸡,做了小米饭给他吃,又叫两个儿子出来与子路见面。

第二天,子路赶上孔子,把这件事向他作了报告。孔子说:“这是个隐士啊。”叫子路回去再看看他。子路到了那里,老年男子已经走了。

子路说:“不出来做官,就是违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。长幼间的礼节是不可能废弃的;君臣间的关系怎么能废弃呢?老人家想要自身清白,却破坏了根本的君臣伦理关系。君子做官,目的是推行道术和主张。至于道的行不通,早就知道了。”

过去有一个时期,人们认为这一章中老丈所说:“四体不勤,五谷不分”是劳动人民对孔丘的批判等等。这恐怕是理解上和思想方法上的问题。对此,我们不想多作评论,因为当时不是科学研究,而是政治需要。

其实,本章的要点不在于此,而在于后面子路所作的总结。即认为,隐居山林避世是不对的,老丈与他的儿子的关系仍然保持,却抛弃了君臣之伦。这是儒家向来都不提倡的,反映了孔子明知其不可为而为之的执着精神。

5、【原文】

子路宿于石门(1)。晨门(2)曰:“奚自?”子路曰:“自孔氏。”曰:“是知其不可而为之者与?”

【注释】

(1)石门:地名。鲁国都城的外门。

(2)晨门:早上看守城门的人。

【译文】

子路夜里住在石门,看门的人问:“从哪里来?”子路说:“从孔子那里来。”看门的人说:“是那个明知做不到却还要去做的人吗?”

5【评析】

“知其不可而为之”,这是做人的大道理。人要有一点锲而不舍的追求精神,许多事情都是经过艰苦努力和奋斗而得来的。孔子“知其不可而为之”,反映出他孜孜不倦的执着精神。从这位看门人的话中,我们也可以见出当时普通人对孔子的评论。

三、归纳整理“知其不可而为之”的作文素材, 思考挖掘素材的不 同侧重点:

写作素材:勇于担当的精神、不屈不挠的意志。

孔子勇于担当责任的精神,显示了我国传统文化人格的本质。在孔子身后,勾践作为越国之君,心中不忘复国兴国的重任,受尽凌辱,卧薪尝胆;身为蜀国臣子的诸葛亮为扶持汉室,“鞠躬尽瘁,死而后已”,报答刘备的恩情,担负起臣子应尽的责任。在现代,也有承担责任的典范:鲁迅,承担着拯救国民思想的责任,他用笔抨击着当时的黑暗社会,一页页华章唤醒了麻木愚昧的国民;钱学森,承担着祖国航天事业的责任,他日夜操劳,让中国更自强自信自尊地屹立于世界民族之林,在他心里,国为重,家为轻,航天最重,名利最轻。这些都凸显了那勇于担当民族责任的悲壮、崇高的人格。

文天祥 :人生自古谁无死,留取丹心照汗青

史可法(抗清名将):

城亡我亡,头可断,志不可屈

谭嗣同:我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑

布鲁诺:坚持“日心说”,被宗教裁判所关押审问

八年,烧死在罗马鲜花广场上

“火会更使真理永恒”

西西弗斯:蔑视众神的命运安排,每天将巨石推上

山顶,滚落,再推,决不屈服……

“知其不可而为之” 是一种勇于担当的强烈社会责任感,

“知其不可而为之”是一种对真理的坚决捍卫、对理想的执着追求,

“知其不可而为之” 是一种对不平现实的勇敢抗争……

“知其不可而为之” 是…

文天祥

史可法

谭嗣同

⑵ 科学发展:布鲁诺

西西弗斯

愚公

精卫

⑴ 人生道路

⑶ 社会进步

知其不可而为之

归类—挖掘—整理

四、思考:

作为一位中学生,如何培养自己的社会责任感?

1、为中华崛起而读书

2、关心国家大事(风声、雨声、读书

声,声声入耳;家事、国事、天下

事,事事关心)

3、敢于和不良风气作斗争

4、从身边小事做起(尊敬长辈、孝敬

父母、关心同学)

用青春铸造生命之梯

—湖北荆州长江大学学生勇救落水儿童

10月24日,为了抢救两名落水少年,长江大学十多名大学生手拉手结成人梯扑进江中营救,两名男孩获救,陈及时、何东旭、方招3名大学生不幸被江水吞没,英勇献身。

当天下午2时左右,一些同学在长江边游玩时,突然发现两个小男孩在江中挣扎。同学们迅速冲了过去,徐彬成同学很快救起了一个男孩。同时,其他几个同学也跳下水去救另外一个男孩,但施救并不顺利。情急之下,站在沙滩上的十多名同学赶紧手拉手组成人梯下水帮忙,另一名少年也获救。但意想不到的事情发生了,由于水情复杂,加上学生们体力不支,最终搭起的人梯被冲垮了,很多学生落入江中。情况危急,岸边的同学们大声呼救。这时,正在附近的冬泳队队员闻声赶来,相继从水中救起6名大学生,而陈及时、何东旭、方招3人却消失在湍急的江水中。

三位同学在人梯中留下了青春的气息和温度,人们的手心里感知着,人们的内心里永远铭记着。

总结本课的知识点:

1掌握下列通假字。

(1)仪封人请见:

“见”通“现”,引见之意。

(2)桀溺:

“桀”通“杰”,形容高大。

(3)是鲁孔丘与:

“与”通“欤”,句末语气词,表疑问。

(4)而谁以易之:

“而”通“尔”,第二人称代词。

(5)且而与其从辟人之士也:

“辟”通“避”。

(6)植其杖而芸:

“芸”通“耘”。

(7)使子路反见之:

“反”通“返”。

(1)长沮、桀溺耦而耕/子路拱而立

表修饰

你

表并列

罢了

表顺承

表顺承

表转折

(6)杀鸡为黍而食之

(7)欲洁其身,而乱大伦

(2)而谁与易之

(3)吾非斯人之徒与而谁与?

(4)已而、已而

(5)趋而避之

2、重点虚词“而”:

3、古今异义词:

(1)遇丈人:

古:老年男子 今:妻子的父亲

(2)明日:

古:第二天 今:明天

(3)不仕无义:

古:违背了臣对君应当秉持的政教伦理原则。

今:没有义气

4、词类活用:

(1)子路从而后

(名词活用作动词,落在后面。)

(2)孔子下

(名作动,下车)

(3)欲洁其身

(使动,使……保持清白)

(4)而乱大伦

(形使动,使……乱,破坏。)

感谢观看

同课章节目录