第4课 唐朝的中外文化交流期末试题选编(含解析)2020-2021学年河南省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第4课 唐朝的中外文化交流期末试题选编(含解析)2020-2021学年河南省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-10 21:36:16 | ||

图片预览

文档简介

1.4唐朝的中外文化交流

一、选择题

1.(2021·河南睢县·七年级期末)唐代两位高僧不忘“西行”和“东渡”的初心,在历史上各自留下了一段属于自己的传奇故事。“西行”和“东渡”的共同作用是( )

A.加强了边疆管理 B.开通了丝绸之路

C.促进了中外交流 D.扩大了唐朝疆域

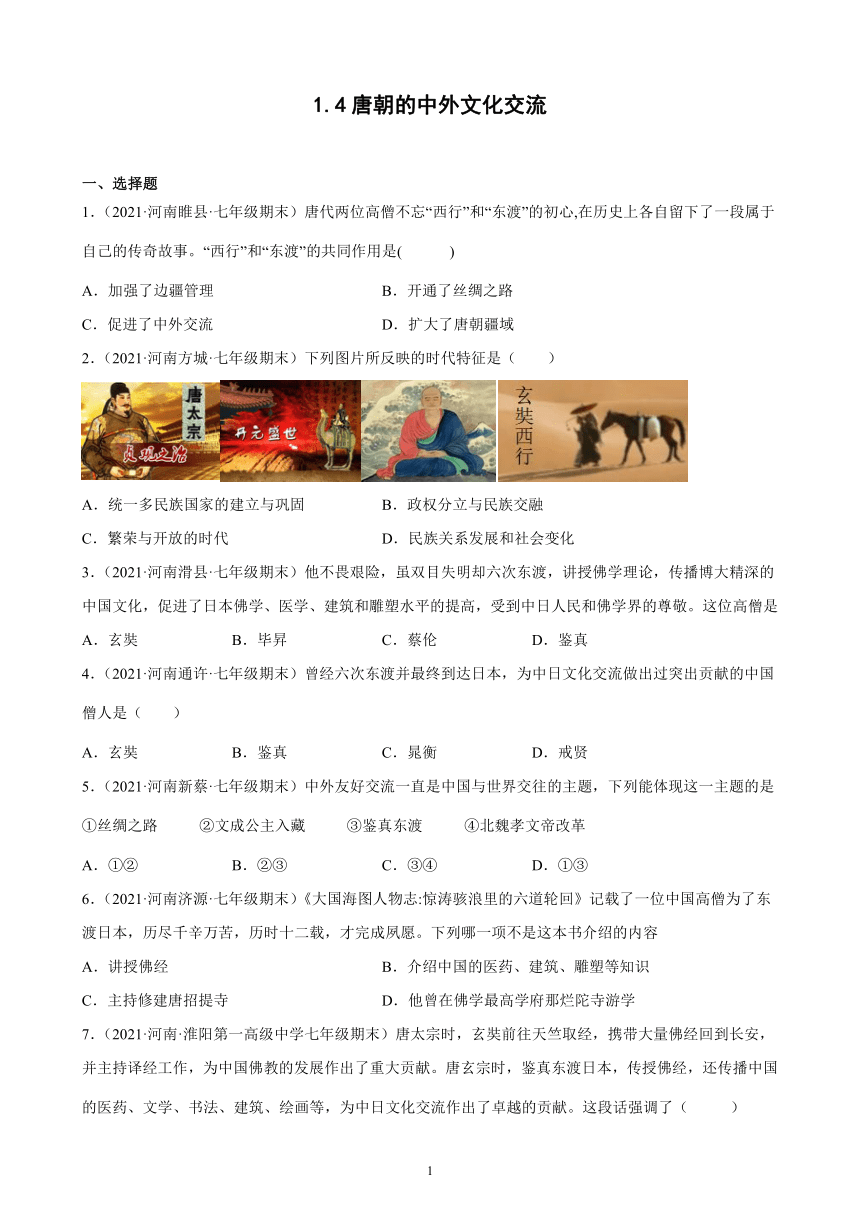

2.(2021·河南方城·七年级期末)下列图片所反映的时代特征是( )

A.统一多民族国家的建立与巩固 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

3.(2021·河南滑县·七年级期末)他不畏艰险,虽双目失明却六次东渡,讲授佛学理论,传播博大精深的中国文化,促进了日本佛学、医学、建筑和雕塑水平的提高,受到中日人民和佛学界的尊敬。这位高僧是

A.玄奘 B.毕昇 C.蔡伦 D.鉴真

4.(2021·河南通许·七年级期末)曾经六次东渡并最终到达日本,为中日文化交流做出过突出贡献的中国僧人是( )

A.玄奘 B.鉴真 C.晁衡 D.戒贤

5.(2021·河南新蔡·七年级期末)中外友好交流一直是中国与世界交往的主题,下列能体现这一主题的是

①丝绸之路 ②文成公主入藏 ③鉴真东渡 ④北魏孝文帝改革

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

6.(2021·河南济源·七年级期末)《大国海图人物志:惊涛骇浪里的六道轮回》记载了一位中国高僧为了东渡日本,历尽千辛万苦,历时十二载,才完成夙愿。下列哪一项不是这本书介绍的内容

A.讲授佛经 B.介绍中国的医药、建筑、雕塑等知识

C.主持修建唐招提寺 D.他曾在佛学最高学府那烂陀寺游学

7.(2021·河南·淮阳第一高级中学七年级期末)唐太宗时,玄奘前往天竺取经,携带大量佛经回到长安,并主持译经工作,为中国佛教的发展作出了重大贡献。唐玄宗时,鉴真东渡日本,传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。这段话强调了( )

A.唐朝文化的优越性 B.佛教文化的东方化 C.文化交流的双向性 D.民族交融的重要性

8.(2021·河南西峡·七年级期末)“山川异域,风月同天,寄宿佛子,共结来源。”这首偈诗深深打动了唐朝扬州的一位僧人,使其决心东渡日本弘法。这位僧人是

A.阎立本 B.玄奘 C.鉴真 D.吴道子

9.(2021·河南确山·七年级期末)下列关于唐朝与少数民族交往的叙述,不正确的是

A.唐朝时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”

B.唐太宗把文成公主嫁给松赞干布

C.吐蕃赞普上书唐皇帝说,唐朝和吐蕃“和同(为)一家”

D.鉴真东渡日本传播唐朝文化、玄奘西行天竺求取佛经

10.(2021·河南洛宁·七年级期末)高帆在复习了中国历史后,整理了一组笔记,其中出错的是

A.魏征、房玄龄和姚崇、宋璟都是唐朝时期著名的大臣

B.鉴真作为遣唐使,是中日交流的卓越代表

C.唐诗与宋词是中国文学史上并立的两座高峰

D.清朝前期,中国是亚洲东部最大的国家

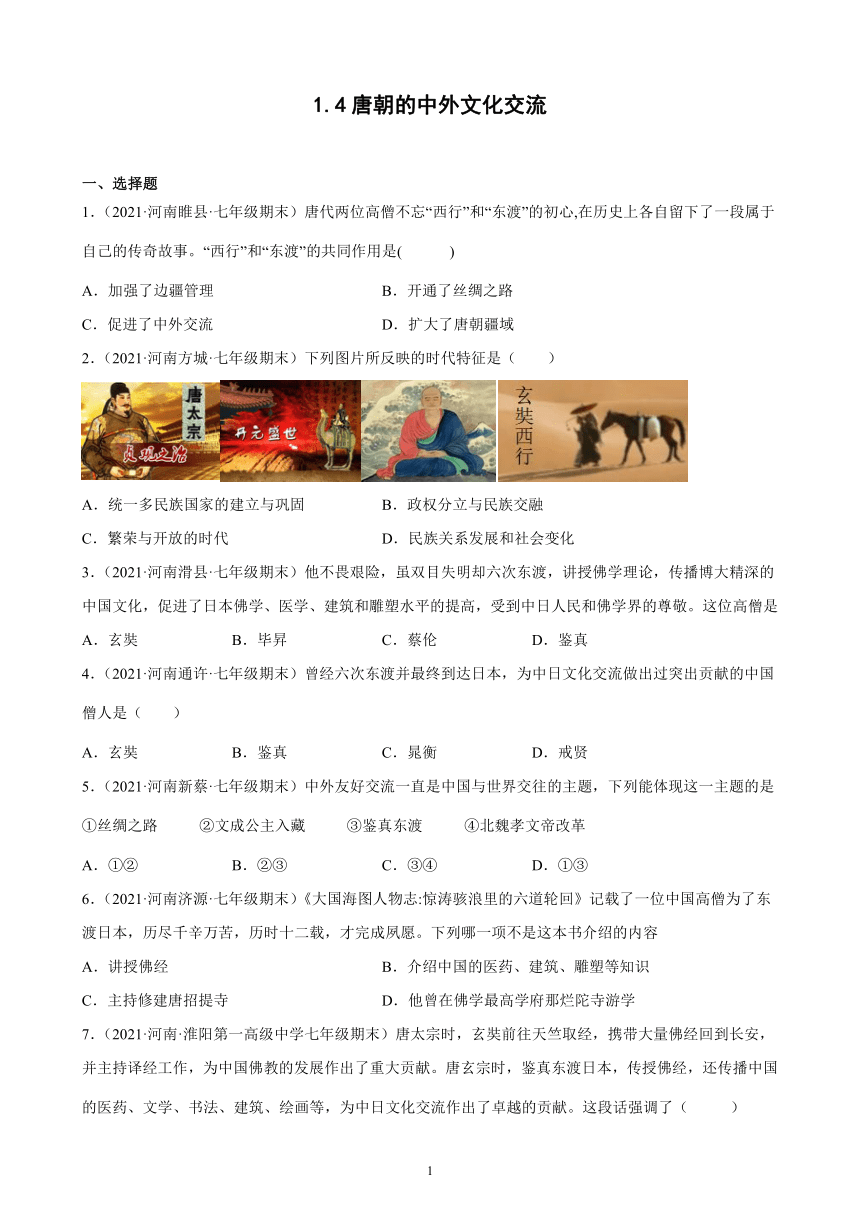

11.(2021·河南太康·七年级期末)观察下图唐朝墓葬出土的文物,这些出土文物说明

A.唐代没有统一的货币 B.中国唐代墓葬出土的文物多样

C.唐代中外贸易十分繁盛 D.证明唐代与欧洲、阿拉伯交往密切

12.(2021·河南永城·七年级期末)学习隋唐历史后,四位同学参加了主题演讲活动。以下是这四位同学的演讲标题,其中能准确地概括这段历史基本特征的是( )

A.分裂走向统一 B.繁荣与开放 C.文明初露曙光 D.巩固与危机

13.(2021·河南息县·七年级期末)唐朝引进了波斯文明中的琉璃制造、钻石制作、建筑等工艺,唐代服装也借鉴了波斯时装的款式。材料意在强调( )

A.唐朝社会兼容并包 B.唐朝民族政策开明

C.波斯享乐之风盛行 D.波斯科技文化先进

14.(2021·河南焦作·七年级期末)唐朝时,新罗仿照唐朝建立了政治制度,引入了唐朝的先进科技;李白《高句丽》诗中描述其舞:“金花折风相白马小迟回。翩翩舞广袖似鸟海东来。”由此可知( )

A.唐朝和新罗文化交流是双向的

B.李白痴迷与新罗音乐舞蹈

C.唐朝文化对日本社会影响极大

D.李白是中外文化交流使者

15.(2021·河南·七年级期末)下图分别是在我国不同博物馆中展出的隋唐时期的文物。这种现象反映了隋唐时期( )

A.文化的兼容并包 B.朝贡贸易的发达

C.民族交融的深入 D.中外交流的频繁

16.(2021·河南唐河·七年级期末)唐开元年间,有座城市的居民将近百万,长期住在这里的外国人也有数十万。这座城市是( )

A.长安 B.洛阳 C.北京 D.杭州

17.(2021·河南新乡·七年级期末)下列三幅图片共同反映了唐朝

A.民族交融加强 B.对外关系活跃

C.文学成就突出 D.社会风气开放

18.(2021·河南沈丘·七年级期末)我们想要了解7世纪时中亚、印度半岛和中国新疆地区的历史,可以查阅

A.《全唐诗》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《大唐西域记》

19.(2021·河南西华·七年级期末)书籍是人类进步的阶梯。从书中内容来看,下列古代名著与其 他三部不同的是( )

A.《大唐西域记》 B.《本草纲目》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

20.(2021·河南新乡·七年级期末)贞观初年,他不畏艰险,西行求法.为中国佛教发展作出了重大贡献。如今,在洛阳偃师,陈氏后裔每年都会以不同形式为他举行诞辰纪念活动。他是( )

A.鉴真 B.玄奘 C.张骞 D.戚继光

二、综合题

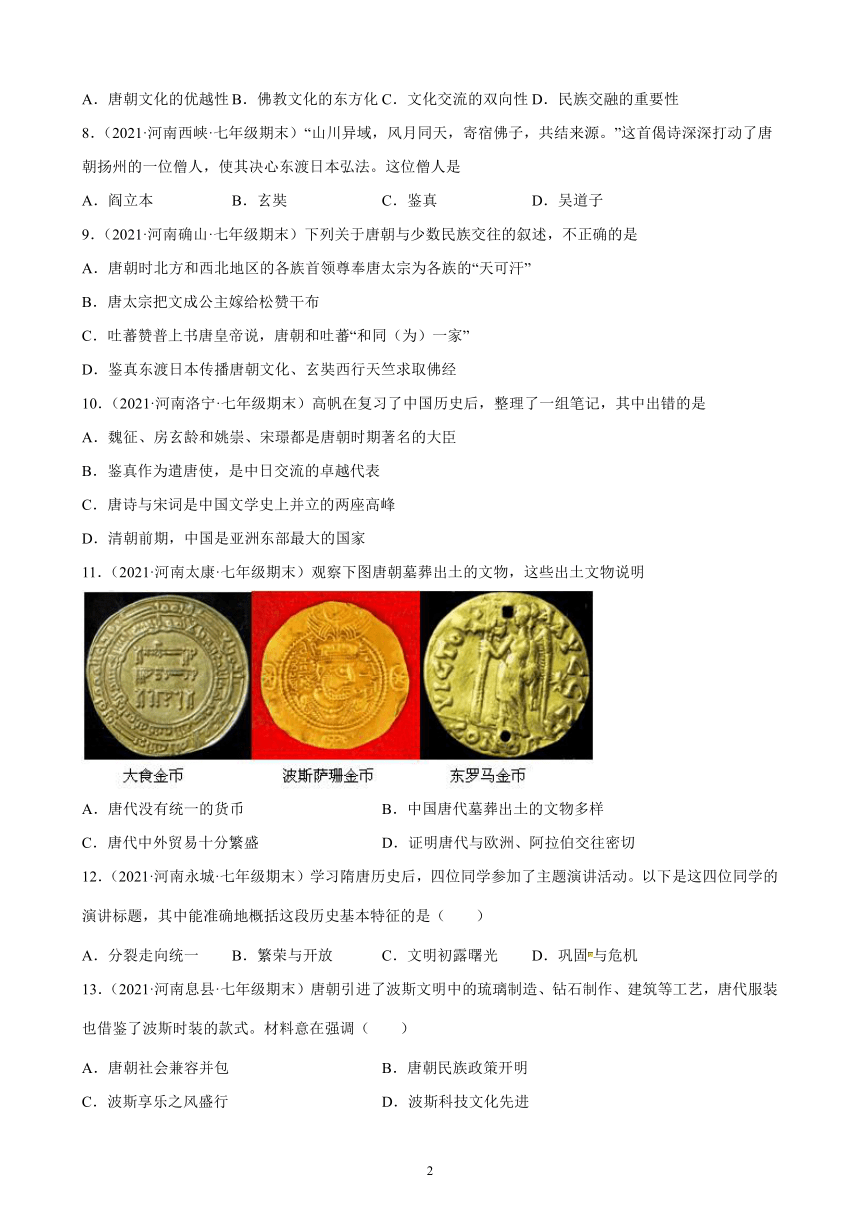

21.(2021·河南确山·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一 开元通宝 图二 日本的和同开珎

材料二:1970年,西安南郊出土了两瓮唐代文物,其中有5枚日本银币。郭沫若考证 此币铸于708年(日本元明天皇和同元年),然后由遣唐使团作为礼物带到中国。

(1)观察图一与图二所示文物,回答文物之间的关系。

(2)上述两则材料反映了哪一历史现象?出现此现象的原因是什么?

22.(2021·河南巩义·七年级期末)唐朝是中国封建社会的繁荣时期,也是当时世界上具有影响力的强大国家。

材料一唐太宗认为,“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”“凡事皆须务本,国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。”贞观二年,太宗问魏徵曰:“何谓为明君暗君?”徵曰:“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。”太宗甚善其言。

——《贞观政要》

材料二 忆昔(节选)

(唐)杜甫

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓原俱丰实。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。

齐纨鲁编车班班,男耕女桑不相失。

(注:纨、编指的是山东一带生产的丝织品。)

材料三大唐国者,法式备定,珍国也,常须达(应该常去)。

——《日本书纪》

材料四鉴真盲目航东海,一片精诚照太清,舍己为人传道艺,唐风(唐文化)洋溢奈良城。

——郭沫若

(1)唐太宗统治时期,出现了“贞观之治”的盛世局面,根据材料一概括“贞观之治”出现的原因。

(2)根据材料二概述“开元盛世”时期的社会状况。

(3)材料三写到日本认为应“常须达”“大唐国”,日本派遣使节到唐朝,当时把使节称为什么?结合材料四和所学知识,分析“鉴真盲目航东海”的历史意义。

(4)综合以上信息并结合所学,概括盛唐气象的表现。

23.(2021·河南太康·七年级期末)唐朝是中国封建社会的繁荣时期,也是当时世界上具有影响力的强大国家。

【惠民利民、安民富民】

材料一:唐太宗认为,“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”“凡事皆须务本,国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。”

贞观二年,太宗问魏徵曰:“何谓为明君暗君?”徵曰:“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。”太宗甚善其言。

——《贞观政要》

(1)唐太宗统治时期,出现了“贞观之治”的盛世局面,根据材料一概括“贞观之治”出现的原因。

材料二:忆昔(节选)

(唐)杜甫

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

(注:纨、缟指的是山东一带生产的丝织品。)

(2)根据材料二概述“开元盛世”时期的社会状况。

【亲仁善邻、协和万邦】

材料三:大唐国者,法式备定,珍国也,常须达(应该常去)。

——《日本书纪》

材料四:鉴真盲目航东海,一片精诚照太清,舍己为人传道艺,唐风(唐文化)洋溢奈良城。

——郭沫若

(3)材料三写到日本认为应“常须达”“大唐国”,日本派遣使节到唐朝。结合材料四和所学知识,分析“鉴真盲目航东海”的历史意义。

(4)综合以上信息并结合所学,概括盛唐气象的表现。

24.(2021·河南新蔡·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 文成公主入吐蕃,携带着经史、佛经和工艺、医药、历法等书籍和佛像等,促进了汉文化在吐蕃的传播。…全城公主的和亲透一步促进了唐蕃间经济文化的交流,使得大量的丝织品和先进的生产技术更广泛传入吐蕃,吐蕃的特产也陆续传至中原。

(1)“文成公主人吐蕃”时,吐蕃赞普是谁 材料一中两次和亲反映出当时实行怎样的民族政策 两次和亲有何影响

材料二 日本奈良时代的著名文学家淡海三船写出了《唐大和尚东征传》。唐大和尚不仅是日本佛教的开山祖师,而且还为传播中国的佛教、建筑艺术和医药学知识作出了重要贡献。

(2)材料二中的“唐大和尚”指的是谁 根据材料二概括日本向中国学习的内容包含哪些领域

(3)唐朝的民族政策和对外交往留给我们什么启示

25.(2021·河南舞钢·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一唐朝僧人鉴真受日本僧人邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而 双目失明。但鉴真矢志不渝,第6次东渡,终于在754年抵达日本,前后用了 12年。他在日本传授 佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

——改编自部编版《中国历史》七年级下册

材料二:

647年,天竺摩揭陀国遣使来中国;随 即,唐太宗派人到天竺,“取熬糖法, 即诏扬州上诸蔗,柞沈如其剂,色味愈 西域远甚”。——《中外关系史讲义》 唐初,波斯商人的足迹遍于长安、洛阳、扬州、泉州、 广州。他们贩卖珠宝、香药及西域、南海一带的土 产。中国的丝绸、瓷器、纸张等商品也大量运往波 斯,并被波斯商人转销到西方。一一《中外关系史 讲义》

——整理自部编版《中国历史》七年级下册

(1)据材料一、二,概括唐朝中外交往的特点及影响。

(2)据材料一,你从鉴真身上学到哪些优秀品质?

(3)综上所述,分析唐朝强盛的主要原因。

26.(2021·河南通许·七年级期末)阅读下列材料,回答问题:

材料一:唐朝一位皇帝引用古人的话说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟亦能覆舟。”

材料二:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。“

材料三:唐朝的繁荣吸引了世人的瞩目,全面的开放与广泛的交流使唐朝文明更加辉煌。

请回答:

(1)材料一的那位皇帝是谁?这位皇帝统治时期出现的盛世局面是?他善于纳谏,被他比喻可以“知得失”的大臣是谁?

(2)材料二描述了唐朝另一个盛世局面是什么?在位的皇帝是谁?

(3)唐朝历史上唯一的女皇帝是谁?

(4)结合材料三,举出为唐代中外文化交流做出贡献的两位高僧?唐朝对外政策的特点是什么?

27.(2021·河南永城·七年级期末)依据所学知识探究唐朝对外交往相关问题:

材料:

(1)图片反映唐朝对外友好往来的历史事件分别是什么?

(2)隋唐时期我国文化对日本产生了哪些影响?

(3)材料中的人物有哪些精神值得我们学习?

(4)中国当前的改革开放正在顺利推进,你能从唐代中外文化交流的历史中得到哪些借鉴和启发?

28.(2021·河南息县·七年级期末)经济发展是一个国家繁荣稳定的基础。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济。在经济上,他减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;在政治上,他推行了一系列革新措施。唐玄宗继位后励精图治,重用贤能,实行了一系列改革。他发展经济,改革税制,使经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期。

——摘编自齐世荣《中国历史》

材料三 647年,天竺摩揭陀国遣使来中国;随即,唐太宗派人到天竺;唐初波斯商人的足迹遍于长安、洛阳、扬州、泉州、广州。他们贩卖珠宝、香料以及西域、南海一带的土产。中国的丝绸、瓷器、纸张等商品也大量运往波斯,并被波斯商人转销到西方。

——摘编自《中外关系史讲义》

(1)图一、图二是唐朝发明的生产工具,分别写出其名称,并说明生产工具的创新有何影响?

(2)据材料二和所学知识,归纳两个盛世局面出现的共同原因。

(3)据材料三和所学知识,概括唐朝中外交往的特点。

(4)综上所述,归纳经济发展需要具备的条件。

29.(2021·河南宛城·七年级期末)唐朝是中国历史上最强盛的历史时期之一,它不仅“和同为一家”,还“迎进来,也走出去”。阅读材料,回答问题

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

——唐·杜甫《忆昔》

(1)材料一中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁 唐朝时期出现的另一盛世局面是什么

材料二

(2)农业工具的创新促进了农业生产的发展。材料二中唐朝出现的两种新农具是什么?

材料三 复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。”

(3)材料三中的这位“伟大僧人”是谁 他的一生与佛学密不可分,他为后世留下的经典著作是什么?

(4)通过以上内容的学习,你有什么感受

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据所学知识可知,为弘扬佛法,鉴真六次东渡,终达日本,为中日的经济文化交流作出了突出贡献。为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,是我国第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。为中印中友好往来作出了杰出贡献。因此鉴真和玄奘的共同贡献是都弘扬传播了佛教文化;都促进了中外文化交流,C符合题意;ABD项与玄奘西行、鉴真东渡都无关,排除。故选择C。

【点睛】

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记鉴真东渡和玄奘西行的相关知识点。

2.C

【分析】

【详解】

根据材料“贞观之治”“开元盛世”“鉴真东渡”“玄奘西行”可知这是唐朝的历史,这一时期政局稳定,经济繁荣出现一系列盛世局面;对外交往呈现友好、活跃的局面,因此可以推断出这一时期的时代特征是繁荣与开放,故选C;A体现的是秦汉时期,不符合题意,排除;B是三国两晋南北朝时期的特征,排除;材料中没有体现民族关系问题,排除D。

3.D

【详解】

结合所学知识可知,唐玄宗时高僧鉴真历经六次东渡,才到达日本。他在日本十年,辛勤不懈地传播唐朝文化。他精心设计的唐招提寺,佛殿式样优美,至今犹存,被日本视为艺术明珠,D符合题意;玄奘西行天竺求取佛经,A排除;毕昇发明活字印刷术,B排除;蔡伦改进造纸术,C排除。故选择D。

4.B

【分析】

【详解】

联系已学知识可知,鉴真应日本圣武天皇的约请,鉴真六次东渡,历尽艰辛,754年携同弟子到达日本,为传播唐文化做出了重大贡献。所以答案选B。

5.D

【详解】

L依据题干信息“友好交流” “中国与世界交往”可以看出,这是说中国对外友好交往的,这四个题干中①丝绸之路是中国和亚欧各国之间的友好经济文化交流,③鉴真东渡日本,把唐朝先进的文化传到日本,它们属于友好交往,故①③符合题意;故D正确;②文成公主入藏是民族交融,不属于对外交流,故②不符合题意,故A、B错误;④北魏孝文帝改革,是指在南北朝时期的北魏孝文帝在位时所推行的政治改革,其主要内容是汉化运动,包括推行均田制和户调制,变革官制和律令,迁都洛阳,改易汉俗等,它是一次少数民族统治者进行的改革,故④不符合题意,故C错误。综上答案故选D。

6.D

【详解】

根据所学,754年,鉴真第六次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。为中日文化交流作出了卓越的贡献。日本的唐招提寺由中国唐朝鉴真主持,于公元759年开始建造。那烂陀寺是古代印度的寺庙。故D项错误,符合题意;ABC项正确,不符合题意。故选D项。

7.C

【详解】

根据题干信息,由“玄奘前往天竺取经,携带大量佛经回到长安”,可知玄奘西游天竺(印度),学习印度文明;由“鉴真东渡日本,传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等”,可知鉴真东渡日本,向日本传授文明,促进交流。因此这段话强调了文化交流的双向性。选项C符合题意;唐朝文化的优越性,与玄奘西游天竺取佛经不符,A排除;佛教文化的东方化与题干内容不符,B排除;题干内容属于中外交流,不是民族交融,D排除。故选C。

8.C

【详解】

依据所学知识可知,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真,他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明,但鉴真仍矢志不渝,继续进行第6次东渡,终于754年抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献,C项正确;阎立本是唐朝时期宰相、画家,排除A项;唐太宗时玄奘西行天竺取经,排除B项;吴道子是唐代著名画家,画史尊称画圣,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】

鉴真东渡与玄奘西行是唐朝时期对外文化交流史上两件大事,不是唐朝与少数民族交往的事件,D项符合题意;唐朝时,唐太宗以比较开明的民族政策赢得各族的拥戴,北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”,排除A项;唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系,排除B项;吐蕃赞普上书唐皇帝说,唐朝和吐蕃“和同(为)一家”,吐蕃为西藏地区,是唐朝与少数民族的交往,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】

结合所学知识可知,鉴真是受日本邀请东渡弘扬佛法的民间交流代表,非遣唐使,因此B错误,符合题意;魏征、房玄龄和姚崇、宋璟都是唐朝时期著名的大臣的说法表述正确,A不符合题意;唐诗、宋词是中国文学史上发展的重要阶段,C正确,不符合题意;清朝前期,中国是亚洲东部最大的国家的说法符合史实,D不符合题意。故选B。

11.C

【详解】

依据图片信息并结合所学可知,唐代中外贸易十分繁盛,所以产自大食、波斯萨珊、东罗马的金币流通到中国,所以C项符合题意;A项唐代有自己的统一货币,如开元通宝等,排除;B项体现不出来中国唐代墓葬出土的文物多样,排除;D项图片能证明唐代与巴尔干半岛、小亚细亚半岛、阿拉伯半岛、伊朗等交往密切,没有体现出来波斯萨珊,不全面,排除。故选C。

12.B

【分析】

【详解】

依据所学可知,隋唐历史从581年隋朝建立到907年唐朝灭亡,长达326年,是我国封建社会的鼎盛时期,经济繁荣,对外实行开放政策。故隋唐历史阶段特征的概括,最恰当的是繁荣和开放的时代。B项符合题意,故此题选B。

13.A

【详解】

根据材料“唐朝引进了波斯文明中的琉璃制造、钻石制作、建筑等工艺,唐代服装也借鉴了波斯时装的款式”,结合所学知识可知:材料反映了唐朝社会吸收了大量外来文化,强调了唐朝社会兼容并包。故选项A符合题意;材料体现的是中外交往,波斯与唐朝是国与国之间的关系,故选项B不符合题意;材料不能体现“波斯享乐之风盛行、科技文化先进”,故选项CD不符合题意。故答案为A。

14.A

【详解】

根据材料可知,唐朝时,新罗仿照唐朝建立了政治制度,引入了唐朝的先进科技;李白《高句丽》诗中描述其舞:“金花折风相白马小迟回。翩翩舞广袖似鸟海东来。”由此可知唐朝和新罗文化交流是双向的,A项正确;李白痴迷与新罗音乐舞蹈,只是材料一部分,不全面,排除B项;材料没有涉及日本,排除C项;李白是中外文化交流使者,材料没有提到,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】

根据材料可知,隋唐时期本土的陶器具有异域色彩,说明中外交往频繁,故D符合题意;材料中未涉及文化的兼容并包性,故A不符合题意;朝贡贸易在材料中未涉及,故B不符合题意;民族交融与题干无关,故C不符合题意;故选D。

16.A

【详解】

根据所学知识可知:唐长安城内分为坊和市,分别是居民的住宅区和商业区;唐都长安规划整齐,是当时世界上最大的城市,城北的大明宫含元殿,气势宏伟,富丽堂皇.它既是当时各民族交往的中心,又是一座国际性的大都市。故选项A符合题意;洛阳城,举世闻名世界级古都,夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、武周、唐末、后梁、后唐、后晋等十三朝的都城。故选项B不符合题意;北京在唐代叫 幽州、范阳郡,故选项C不符合题意;杭州在唐朝时是全国四大商港之一,故选项D不符合题意。故答案为A。

17.D

【详解】

“唐墓出土的非洲黑人俑”反映的是唐朝实行开放的对外政策,“唐戴帷帽女子起码雕塑”反映的是唐朝时期社会风气开放,“唐墓出土的吹排箫乐伎壁画”反映的是民族融合。所以题干共同反映的是唐朝社会风气开放,D符合题意;“唐墓出土的非洲黑人俑”没有体现民族交融加强,A排除;“唐戴帷帽女子起码雕塑”没有体现对外关系活跃,B排除;图片没有体现文学成就突出,C排除。故选择D。

18.D

【详解】

根据所学可知,玄奘和他的弟子合作编写的《大唐西域记》记载了7世纪时中亚、印度半岛和中国新疆地区的历史,故D符合题意;《全唐诗》是诗歌汇编,查阅秦朝历史可以找《史记》,《汉书》记载了西汉历史,故ABC均不符合题意。故选D。

19.A

【详解】

结合所学内容可知,《本草纲目》、《天工开物》和《农政全书》都是明代的科技著作,而《大唐西域记》是唐代著名高僧玄奘的著作,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,与其他三部不同,A项正确,排除BCD项。故选A项。

20.B

【详解】

根据题干信息“贞观初年,他不畏艰险,西行求法.为中国佛教发展作出了重大贡献”,可知他是玄奘,结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法;玄奘的见闻,由弟子整理成书--《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。选项B符合题意;鉴真东渡日本传授佛法,A排除;西汉张骞出使西域,开通丝绸之路,C排除;明朝戚继光抗击倭寇,D排除。故选B。

21.(1)图二中的钱币模仿借鉴了图一中的钱币。

(2)现象:唐朝时期中日文化交流密切。原因:唐朝经济文化繁荣。

【详解】

(1)观察图一与图二可知,两种钱币样式类似,根据所学知识可知,图二中的钱币模仿借鉴了图一中的钱币。

(2)无论是材料一的日本钱币模仿借鉴中国钱币,还是材料二的遣唐使,上述两则材料都反映了唐朝时期中日文化交流密切;根据所学知识可知,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团,唐朝时期中日文化交流密切,出现此现象的原因是唐朝经济文化繁荣。

22.(1)原因:关注百姓,重视农业生产,减轻百姓的劳役负担,虚心纳谏。

(2)社会状况:人口多,粮食产量大,粮食价格低,农业、丝织业、商业发达,国库充盈,社会稳定。

(3)遣唐使。意义:传播了先进的唐朝文化,促进了中日友好交流,促进了日本社会进步。

(4)繁荣的社会经济、开明的民族政策、开放的社会风气、多彩的文学艺术等等。

【详解】

(1)依据材料信息“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙、凡事皆须务本,国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本”可知,唐太宗统治时期关注百姓,重视农业生产,减轻百姓的劳役负担,虚心纳谏,因此出现了贞观之治的盛世局面。

(2)依据材料二的“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”可知,“开元盛世”时期,人口多;依据材料二的“稻米流脂粟米白,公私仓原俱丰实。”可知,“开元盛世”时期,粮食产量大,粮食价格低。结合“九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁编车班班,男耕女桑不相失。”可知“开元盛世”时期,农业、丝织业、商业发达,国库充盈,社会稳定。

(3)依据所学知识可知,日本派遣使节到唐朝,当时把使节称为遣唐使;结合材料四的“舍己为人传道艺,唐风(唐文化)洋溢奈良城。”和所学知识可知,“鉴真盲目航东海”的历史意义:传播了先进的唐朝文化,促进了中日友好交流,促进了日本社会进步。

(4)综合题干材料信息,依据所学知识可知,可以概括盛唐气象的表现是:繁荣的社会经济、开明的民族政策、开放的社会风气、多彩的文学艺术等。

23.(1)原因:关注百姓,重视农业生产,减轻百姓的劳役负担,虚心纳谏。

(2)社会状况:人口多,粮食产量大,粮食价格低,农业、丝织业、商业发达,国库充盈,社会稳定。

(3)遣唐使。意义:传播了先进的唐朝文化,促进了中日友好交流,促进了日本社会进步。

(4)繁荣的社会经济、开明的民族政策、开放的社会风气、多彩的文学艺术等等。

【详解】

(1)根据材料一,由“必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”,可知关注百姓;由“人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本”,可知重视农业生产;由“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也”,可知虚心纳谏。因此“贞观之治”出现的原因,在于关注百姓,重视农业生产,减轻百姓的劳役负担,虚心纳谏。

(2)根据材料二,由“小邑犹藏万家室”,可知人口多;由“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”,可知粮食产量大,粮食价格低;由“九州道路无豺虎……男耕女桑不相失”,可知社会稳定。因此“开元盛世”时期的社会状况,是人口多,粮食产量大,粮食价格低,农业、丝织业、商业发达,国库充盈,社会稳定。

(3)根据材料三,结合所学知识可知,遣唐使,是日本政府派遣到唐朝进行交流的使团。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,前后12年,前5次东渡失败,第6次才成功,双眼失明,但他仍继续努力,第六次终于成功,传授佛法,为日本设计唐招提寺等,为中日文化交流做出杰出贡献。

(4)结合所学知识可知,盛唐气象的表现,是繁荣的社会经济、开明的民族政策、开放的社会风气、多彩的文学艺术等等。

24. (1)①松赞干布;②反映了唐朝以德服人,开明的民族政策;③汉藏联姻促进了民族团结,特别是对藏族经济文化等方面的发展,起了积极的作用;藏族文化和中原文化互相补充,加快了民族融合。

(2)①鉴真;②天文历法、医学、建筑、文学艺术、文字等。

(3)要实行开明的民族政策和开放的对外政策;要坚持民族平等、民族团结;加虽与各国的平等交往等。

【详解】

(1)①根据材料“文成公主入吐蕃”,结合所学知识可知:唐朝贞观年间,吐蕃赞普松赞干布派遣大相噶尔东赞为请婚使者,赴长安请婚。唐太宗将远支宗女封为文成公主,下嫁松赞干布,并诏令礼部尚书江夏王李道宗为主婚使,持节护送文成公主入蕃。②根据材料“文成公主入吐蕃”“全城公主的和亲”,结合所学知识可知:唐太宗实行以民为本的治国思想,以德服人,实行开明的民族政策,唐太宗被誉为“天可汗”;③根据材料“促进了汉文化在吐蕃的传播”“全城公主的和亲全城公主的和亲透一步促进了唐蕃间经济文化的交流,使得大量的丝织品和先进的生产技术更广泛传入吐蕃,吐蕃的特产也陆续传至中原”,结合所学知识概括可知:汉藏联姻促进了民族团结,特别是对藏族经济文化等方面的发展,起了积极的作用;藏族文化和中原文化互相补充,加快了民族融合。

(2) 依据材料“唐大和尚不仅是日本佛教的开山祖师,而且还为传播中国的佛教、建筑艺术和医药学知识作出了重要贡献”,结合所学知识可知:①材料二中的“唐大和尚”指的是鉴真。754年,鉴真东渡日本传授佛经,传播中国先进文化,为中日文化交流作出了卓越贡献;依据材料“为传播中国的佛教、建筑艺术和医药学知识作出了重要贡献”,结合所学知识可知:②日本向中国学习的内容包括天文历法、医学、建筑、文学艺术、文字等。

(3)本题属于开放性试题,由唐朝的民族政策带来的积极影响可知,围绕“坚持民族平等、民族团结、加强与各国的平等交往”等方面作答,言之有理即可。如:要实行开明的民族政策和开放的对外政策;要坚持民族平等、民族团结;加虽与各国的平等交往等。

25.(1)特点:交往范围广泛,且互相有往来;交往领城全面,涉及政治、经济、文化、宗教等多方面; 交往渠道众多,有官方外交往来及民间贸易等;交往内容丰富,中国传出去的主要是文化, 生产技术等,外国传入的主要是土特产、当地物种等

影响:丰富了唐朝的社会生活,推动了各国的历史发展和社会进步

(2)成功者必须树立远大的理想,为实现梦想必须拥有坚持不懈勇往直前的精神和坚韧不拔的毅力

(3)唐朝开放的对外政策促进了中外经济文化交流

【详解】

(1)根据材料一“唐朝僧人鉴真受日本僧人邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。但鉴真矢志不渝,第6次东渡,终于在754年抵达日本,前后用了12年。他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。”材料二“647年,天竺摩揭陀国遣使来中国;随即,唐太宗派人到天竺,‘取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,柞沈如其剂,色味愈西域远甚'”,结合所学知识可知,唐朝时期的中外交往范围广泛,且互相有往来;交往领城全面,涉及政治、经济、文化、宗教等多方面;交往渠道众多,有官方外交往来及民间贸易等;交往内容丰富,中国传出去的主要是文化,生产技术等,外国传入的主要是土特产、当地物种等。唐朝时期的中外交往,丰富了唐朝的社会生活,推动了各国的历史发展和社会进步。

(2)根据材料一“唐朝僧人鉴真受日本僧人邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。但鉴真矢志不渝,第6次东渡,终于在754年抵达日本,前后用了12年。他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。”结合所学知识可知,我们从鉴真身上可以学到为促进中外友谊,不辞辛劳、不畏艰险。百折不挠等优秀品质。我们要树立远大的理想,要学习鉴真的优秀品质,才能经得起挫折和磨练才能获得成功。

(3)根据材料可得,两个材料的共同点是唐朝开放的对外政策促进了中外经济文化交流,促进了唐朝走向繁荣。

26.(1)唐太宗;贞观之治;魏征。

(2)开元盛世;唐玄宗。

(3)武则天。

(4)玄奘和鉴真;开放

【详解】

(1)据材料“唐朝一位皇帝引用古人的话说:舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟亦能覆舟”可以知道,材料一的那位皇帝是唐太宗,这位皇帝统治时期出现的盛世局面是贞观之治,他善于纳谏,被他比喻可以“知得失”的大臣是魏征,他前后进谏200多次,深受唐太宗器重。

(2)据材料“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”可以知道,材料二描述了唐朝另-个盛世局面是开元盛世,在位的皇帝是唐玄宗,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(3)结合所学可知,唐朝历史上唯一的女皇帝是武则天,武则天统治时期,社会生产继续发展,人口明显增长,边疆得到巩固,史称“贞观遗风”,为唐朝全盛时期的到来尊定了基础。

(4)据材料“唐朝的繁荣吸引了世人的瞩目,全面的开放与广泛的交流使唐朝文明更加辉煌”并结合所学知识可以知道,为唐代中外文化交流做出贡献的两位高僧是玄奘和鉴真,唐太宗时玄奘西游天竺求取佛经,贞观后期,玄奘携带大量佛经回到长安,潜心翻译佛经,并根据西行见闻写成《大唐西域记》,唐玄宗时,高僧鉴真应日本僧人邀请,东渡日本,至第六次才成功,他在日本十年,辛勤不懈传播唐朝文化,由玄奘西行和鉴真东渡可以看出,唐朝实行开放和开明的对外政策,这为唐朝的繁荣提供了条件,也扩大了唐朝的影响力。

27.(1)鉴真东渡,玄奘西游。

(2)日本以唐朝制度为模式进行政治改革;参照汉字,创制日本文字;在社会生活方面保留唐朝某些风尚。

(3)顽强的毅力和百折不挠的精神。

(4)启迪:①一个国家只有经济、文化先进发达,才能对国外产生巨大的辐射力和吸引力,才可能得到别人的尊重乃至仰慕。②一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会有所得益,有所进步。③国家和民族不论大小强弱,均有所长;一个国家只有积极开放,虚心学习,才能充分吸取别人的精华,丰富自己的文化。(答出任意一点即可)

【分析】

(1)

根据所学知识,图片人物是鉴真、玄奘。鉴真反映的历史事件是鉴真东渡。玄奘反映的历史事件是玄奘西游。

(2)

根据所学知识,隋唐时期我国文化对日本产生的影响有:日本以唐朝制度为模式进行政治改革;参照汉字,创制日本文字;在社会生活方面保留唐朝某些风尚。

(3)

根据所学知识,鉴真六次东渡日本,玄奘历尽艰辛到达天竺。故鉴真、玄奘顽强的毅力和百折不挠的精神值得我们学习。

(4)

本问是开放性问题,言之有理即可。如:一个国家只有经济、文化先进发达,才能对国外产生巨大的辐射力和吸引力,才可能得到别人的尊重乃至仰慕。一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会有所得益,有所进步。国家和民族不论大小强弱,均有所长;一个国家只有积极开放,虚心学习,才能充分吸取别人的精华,丰富自己的文化等。

28.(1)曲辕犁;筒车。调动了农民的积极性,促进了农业生产的发展。

(2)重视农业;重视人才;改革创新;重视民生(以民为本)等等。

(3)交往范围广泛,且互相有往来;交往领域全面,涉及政治、经济、文化、宗教等多方面;交往渠道众多,有官方外交往来及民间贸易等;交往内容丰富,中国传出去的主要是文化生产技术等,外国传入的主要是土特产、当地物种;等等。

(4)先进的生产工具和技术;发达的交通路线;充足的劳动力;政府的重视等等。

【详解】

(1)依据所学知识可知,图一是便于耕作的曲辕犁;图二是用于灌溉的筒车。生产工具的创新调动了农民的积极性,促进了农业生产的发展。

(2)依据材料二中的信息,“唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济。在经济上,他减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;在政治上,他推行了一系列革新措施。唐玄宗继位后励精图治,重用贤能,实行了一系列改革。他发展经济,改革税制,使经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期。”结合所学知识可知材料描述的是唐朝的两个盛世局面,分别是唐太宗时期的“贞观之治”和唐玄宗时期的“开元盛世”。唐朝这两个治世局面出现的共同原因是重视农业;重视人才;改革创新;重视民生等。

(3)由材料三中的信息“ 647年,天竺摩揭陀国遣使来中国;随即,唐太宗派人到天竺”可知唐朝中外交往范围广泛,且互相有往来;由材料三中的信息“唐初波斯商人的足迹遍于长安、洛阳、扬州、泉州、广州。他们贩卖珠宝、香料以及西域、南海一带的土产。中国的丝绸、瓷器、纸张等商品也大量运往波斯,并被波斯商人转销到西方”可知交往内容丰富,中国传出去的主要是文化生产技术等,外国传入的主要是土特产、当地物种;同时结合所学知识可知,唐朝中外交往的特点还有交往领域全面,涉及政治、经济、文化、宗教等多方面;交往渠道众多,有官方外交往来及民间贸易等。

(4)综合上述材料,通过材料中涉及到的信息,如唐朝生产工具的创新,唐朝的盛世局面,唐朝的中外交往,同时结合所学知识,我们可以归纳出经济发展需要具备的条件有:先进的生产工具和技术;发达的交通路线;充足的劳动力;政府的重视等等。

29.(1)唐玄宗;贞观之治。

(2)曲辕犁;筒车。

(3)玄奘;《大唐西域记》。

(4)唐朝是中国历史上最强盛的历史时期之一;唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期(符合题意,言之有理即可)。

【详解】

(1)第一问,根据材料一的内容“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”结合所学知识可知,开元是唐太宗统治前期的年号,唐玄宗统治前期由于政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。第二问,唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”。

(2)依据所学知识可知,材料二中的两种农具分别是便于耕作的曲辕犁和用于灌溉的筒车。

(3)第一问,根据“西行取经的传奇故事”可知,材料三中的“伟大僧人”是玄奘。第二问,贞观年间,为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,并以沿途经历写成《大唐西域记》一书,是研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等地古代历史地理的重要文献。

(4)开放性试题,符合题意言之有理即可,如依据贞观之治、开元盛世,可以得出唐朝是中国历史上最强盛的历史时期之一;依据玄奘西游等,可以得出唐朝是中国古代历史上繁荣和开放的时代等等。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·河南睢县·七年级期末)唐代两位高僧不忘“西行”和“东渡”的初心,在历史上各自留下了一段属于自己的传奇故事。“西行”和“东渡”的共同作用是( )

A.加强了边疆管理 B.开通了丝绸之路

C.促进了中外交流 D.扩大了唐朝疆域

2.(2021·河南方城·七年级期末)下列图片所反映的时代特征是( )

A.统一多民族国家的建立与巩固 B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代 D.民族关系发展和社会变化

3.(2021·河南滑县·七年级期末)他不畏艰险,虽双目失明却六次东渡,讲授佛学理论,传播博大精深的中国文化,促进了日本佛学、医学、建筑和雕塑水平的提高,受到中日人民和佛学界的尊敬。这位高僧是

A.玄奘 B.毕昇 C.蔡伦 D.鉴真

4.(2021·河南通许·七年级期末)曾经六次东渡并最终到达日本,为中日文化交流做出过突出贡献的中国僧人是( )

A.玄奘 B.鉴真 C.晁衡 D.戒贤

5.(2021·河南新蔡·七年级期末)中外友好交流一直是中国与世界交往的主题,下列能体现这一主题的是

①丝绸之路 ②文成公主入藏 ③鉴真东渡 ④北魏孝文帝改革

A.①② B.②③ C.③④ D.①③

6.(2021·河南济源·七年级期末)《大国海图人物志:惊涛骇浪里的六道轮回》记载了一位中国高僧为了东渡日本,历尽千辛万苦,历时十二载,才完成夙愿。下列哪一项不是这本书介绍的内容

A.讲授佛经 B.介绍中国的医药、建筑、雕塑等知识

C.主持修建唐招提寺 D.他曾在佛学最高学府那烂陀寺游学

7.(2021·河南·淮阳第一高级中学七年级期末)唐太宗时,玄奘前往天竺取经,携带大量佛经回到长安,并主持译经工作,为中国佛教的发展作出了重大贡献。唐玄宗时,鉴真东渡日本,传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献。这段话强调了( )

A.唐朝文化的优越性 B.佛教文化的东方化 C.文化交流的双向性 D.民族交融的重要性

8.(2021·河南西峡·七年级期末)“山川异域,风月同天,寄宿佛子,共结来源。”这首偈诗深深打动了唐朝扬州的一位僧人,使其决心东渡日本弘法。这位僧人是

A.阎立本 B.玄奘 C.鉴真 D.吴道子

9.(2021·河南确山·七年级期末)下列关于唐朝与少数民族交往的叙述,不正确的是

A.唐朝时北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”

B.唐太宗把文成公主嫁给松赞干布

C.吐蕃赞普上书唐皇帝说,唐朝和吐蕃“和同(为)一家”

D.鉴真东渡日本传播唐朝文化、玄奘西行天竺求取佛经

10.(2021·河南洛宁·七年级期末)高帆在复习了中国历史后,整理了一组笔记,其中出错的是

A.魏征、房玄龄和姚崇、宋璟都是唐朝时期著名的大臣

B.鉴真作为遣唐使,是中日交流的卓越代表

C.唐诗与宋词是中国文学史上并立的两座高峰

D.清朝前期,中国是亚洲东部最大的国家

11.(2021·河南太康·七年级期末)观察下图唐朝墓葬出土的文物,这些出土文物说明

A.唐代没有统一的货币 B.中国唐代墓葬出土的文物多样

C.唐代中外贸易十分繁盛 D.证明唐代与欧洲、阿拉伯交往密切

12.(2021·河南永城·七年级期末)学习隋唐历史后,四位同学参加了主题演讲活动。以下是这四位同学的演讲标题,其中能准确地概括这段历史基本特征的是( )

A.分裂走向统一 B.繁荣与开放 C.文明初露曙光 D.巩固与危机

13.(2021·河南息县·七年级期末)唐朝引进了波斯文明中的琉璃制造、钻石制作、建筑等工艺,唐代服装也借鉴了波斯时装的款式。材料意在强调( )

A.唐朝社会兼容并包 B.唐朝民族政策开明

C.波斯享乐之风盛行 D.波斯科技文化先进

14.(2021·河南焦作·七年级期末)唐朝时,新罗仿照唐朝建立了政治制度,引入了唐朝的先进科技;李白《高句丽》诗中描述其舞:“金花折风相白马小迟回。翩翩舞广袖似鸟海东来。”由此可知( )

A.唐朝和新罗文化交流是双向的

B.李白痴迷与新罗音乐舞蹈

C.唐朝文化对日本社会影响极大

D.李白是中外文化交流使者

15.(2021·河南·七年级期末)下图分别是在我国不同博物馆中展出的隋唐时期的文物。这种现象反映了隋唐时期( )

A.文化的兼容并包 B.朝贡贸易的发达

C.民族交融的深入 D.中外交流的频繁

16.(2021·河南唐河·七年级期末)唐开元年间,有座城市的居民将近百万,长期住在这里的外国人也有数十万。这座城市是( )

A.长安 B.洛阳 C.北京 D.杭州

17.(2021·河南新乡·七年级期末)下列三幅图片共同反映了唐朝

A.民族交融加强 B.对外关系活跃

C.文学成就突出 D.社会风气开放

18.(2021·河南沈丘·七年级期末)我们想要了解7世纪时中亚、印度半岛和中国新疆地区的历史,可以查阅

A.《全唐诗》 B.《史记》 C.《汉书》 D.《大唐西域记》

19.(2021·河南西华·七年级期末)书籍是人类进步的阶梯。从书中内容来看,下列古代名著与其 他三部不同的是( )

A.《大唐西域记》 B.《本草纲目》 C.《天工开物》 D.《农政全书》

20.(2021·河南新乡·七年级期末)贞观初年,他不畏艰险,西行求法.为中国佛教发展作出了重大贡献。如今,在洛阳偃师,陈氏后裔每年都会以不同形式为他举行诞辰纪念活动。他是( )

A.鉴真 B.玄奘 C.张骞 D.戚继光

二、综合题

21.(2021·河南确山·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一 开元通宝 图二 日本的和同开珎

材料二:1970年,西安南郊出土了两瓮唐代文物,其中有5枚日本银币。郭沫若考证 此币铸于708年(日本元明天皇和同元年),然后由遣唐使团作为礼物带到中国。

(1)观察图一与图二所示文物,回答文物之间的关系。

(2)上述两则材料反映了哪一历史现象?出现此现象的原因是什么?

22.(2021·河南巩义·七年级期末)唐朝是中国封建社会的繁荣时期,也是当时世界上具有影响力的强大国家。

材料一唐太宗认为,“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”“凡事皆须务本,国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。”贞观二年,太宗问魏徵曰:“何谓为明君暗君?”徵曰:“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。”太宗甚善其言。

——《贞观政要》

材料二 忆昔(节选)

(唐)杜甫

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

稻米流脂粟米白,公私仓原俱丰实。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。

齐纨鲁编车班班,男耕女桑不相失。

(注:纨、编指的是山东一带生产的丝织品。)

材料三大唐国者,法式备定,珍国也,常须达(应该常去)。

——《日本书纪》

材料四鉴真盲目航东海,一片精诚照太清,舍己为人传道艺,唐风(唐文化)洋溢奈良城。

——郭沫若

(1)唐太宗统治时期,出现了“贞观之治”的盛世局面,根据材料一概括“贞观之治”出现的原因。

(2)根据材料二概述“开元盛世”时期的社会状况。

(3)材料三写到日本认为应“常须达”“大唐国”,日本派遣使节到唐朝,当时把使节称为什么?结合材料四和所学知识,分析“鉴真盲目航东海”的历史意义。

(4)综合以上信息并结合所学,概括盛唐气象的表现。

23.(2021·河南太康·七年级期末)唐朝是中国封建社会的繁荣时期,也是当时世界上具有影响力的强大国家。

【惠民利民、安民富民】

材料一:唐太宗认为,“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”“凡事皆须务本,国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本。”

贞观二年,太宗问魏徵曰:“何谓为明君暗君?”徵曰:“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也。”太宗甚善其言。

——《贞观政要》

(1)唐太宗统治时期,出现了“贞观之治”的盛世局面,根据材料一概括“贞观之治”出现的原因。

材料二:忆昔(节选)

(唐)杜甫

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。

九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。

(注:纨、缟指的是山东一带生产的丝织品。)

(2)根据材料二概述“开元盛世”时期的社会状况。

【亲仁善邻、协和万邦】

材料三:大唐国者,法式备定,珍国也,常须达(应该常去)。

——《日本书纪》

材料四:鉴真盲目航东海,一片精诚照太清,舍己为人传道艺,唐风(唐文化)洋溢奈良城。

——郭沫若

(3)材料三写到日本认为应“常须达”“大唐国”,日本派遣使节到唐朝。结合材料四和所学知识,分析“鉴真盲目航东海”的历史意义。

(4)综合以上信息并结合所学,概括盛唐气象的表现。

24.(2021·河南新蔡·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 文成公主入吐蕃,携带着经史、佛经和工艺、医药、历法等书籍和佛像等,促进了汉文化在吐蕃的传播。…全城公主的和亲透一步促进了唐蕃间经济文化的交流,使得大量的丝织品和先进的生产技术更广泛传入吐蕃,吐蕃的特产也陆续传至中原。

(1)“文成公主人吐蕃”时,吐蕃赞普是谁 材料一中两次和亲反映出当时实行怎样的民族政策 两次和亲有何影响

材料二 日本奈良时代的著名文学家淡海三船写出了《唐大和尚东征传》。唐大和尚不仅是日本佛教的开山祖师,而且还为传播中国的佛教、建筑艺术和医药学知识作出了重要贡献。

(2)材料二中的“唐大和尚”指的是谁 根据材料二概括日本向中国学习的内容包含哪些领域

(3)唐朝的民族政策和对外交往留给我们什么启示

25.(2021·河南舞钢·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一唐朝僧人鉴真受日本僧人邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而 双目失明。但鉴真矢志不渝,第6次东渡,终于在754年抵达日本,前后用了 12年。他在日本传授 佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

——改编自部编版《中国历史》七年级下册

材料二:

647年,天竺摩揭陀国遣使来中国;随 即,唐太宗派人到天竺,“取熬糖法, 即诏扬州上诸蔗,柞沈如其剂,色味愈 西域远甚”。——《中外关系史讲义》 唐初,波斯商人的足迹遍于长安、洛阳、扬州、泉州、 广州。他们贩卖珠宝、香药及西域、南海一带的土 产。中国的丝绸、瓷器、纸张等商品也大量运往波 斯,并被波斯商人转销到西方。一一《中外关系史 讲义》

——整理自部编版《中国历史》七年级下册

(1)据材料一、二,概括唐朝中外交往的特点及影响。

(2)据材料一,你从鉴真身上学到哪些优秀品质?

(3)综上所述,分析唐朝强盛的主要原因。

26.(2021·河南通许·七年级期末)阅读下列材料,回答问题:

材料一:唐朝一位皇帝引用古人的话说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟亦能覆舟。”

材料二:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。“

材料三:唐朝的繁荣吸引了世人的瞩目,全面的开放与广泛的交流使唐朝文明更加辉煌。

请回答:

(1)材料一的那位皇帝是谁?这位皇帝统治时期出现的盛世局面是?他善于纳谏,被他比喻可以“知得失”的大臣是谁?

(2)材料二描述了唐朝另一个盛世局面是什么?在位的皇帝是谁?

(3)唐朝历史上唯一的女皇帝是谁?

(4)结合材料三,举出为唐代中外文化交流做出贡献的两位高僧?唐朝对外政策的特点是什么?

27.(2021·河南永城·七年级期末)依据所学知识探究唐朝对外交往相关问题:

材料:

(1)图片反映唐朝对外友好往来的历史事件分别是什么?

(2)隋唐时期我国文化对日本产生了哪些影响?

(3)材料中的人物有哪些精神值得我们学习?

(4)中国当前的改革开放正在顺利推进,你能从唐代中外文化交流的历史中得到哪些借鉴和启发?

28.(2021·河南息县·七年级期末)经济发展是一个国家繁荣稳定的基础。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济。在经济上,他减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;在政治上,他推行了一系列革新措施。唐玄宗继位后励精图治,重用贤能,实行了一系列改革。他发展经济,改革税制,使经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期。

——摘编自齐世荣《中国历史》

材料三 647年,天竺摩揭陀国遣使来中国;随即,唐太宗派人到天竺;唐初波斯商人的足迹遍于长安、洛阳、扬州、泉州、广州。他们贩卖珠宝、香料以及西域、南海一带的土产。中国的丝绸、瓷器、纸张等商品也大量运往波斯,并被波斯商人转销到西方。

——摘编自《中外关系史讲义》

(1)图一、图二是唐朝发明的生产工具,分别写出其名称,并说明生产工具的创新有何影响?

(2)据材料二和所学知识,归纳两个盛世局面出现的共同原因。

(3)据材料三和所学知识,概括唐朝中外交往的特点。

(4)综上所述,归纳经济发展需要具备的条件。

29.(2021·河南宛城·七年级期末)唐朝是中国历史上最强盛的历史时期之一,它不仅“和同为一家”,还“迎进来,也走出去”。阅读材料,回答问题

材料一 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺狼,远行不劳吉日出。

——唐·杜甫《忆昔》

(1)材料一中的唐诗描写了唐朝开元时期繁荣富庶、天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁 唐朝时期出现的另一盛世局面是什么

材料二

(2)农业工具的创新促进了农业生产的发展。材料二中唐朝出现的两种新农具是什么?

材料三 复旦大学钱文忠教授在讲述唐朝对外关系时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念、坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开放、海纳百川的真实写照。”

(3)材料三中的这位“伟大僧人”是谁 他的一生与佛学密不可分,他为后世留下的经典著作是什么?

(4)通过以上内容的学习,你有什么感受

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据所学知识可知,为弘扬佛法,鉴真六次东渡,终达日本,为中日的经济文化交流作出了突出贡献。为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,是我国第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。为中印中友好往来作出了杰出贡献。因此鉴真和玄奘的共同贡献是都弘扬传播了佛教文化;都促进了中外文化交流,C符合题意;ABD项与玄奘西行、鉴真东渡都无关,排除。故选择C。

【点睛】

本题注重考查学生的分析能力,本题的关键点是分析题干,注意准确识记鉴真东渡和玄奘西行的相关知识点。

2.C

【分析】

【详解】

根据材料“贞观之治”“开元盛世”“鉴真东渡”“玄奘西行”可知这是唐朝的历史,这一时期政局稳定,经济繁荣出现一系列盛世局面;对外交往呈现友好、活跃的局面,因此可以推断出这一时期的时代特征是繁荣与开放,故选C;A体现的是秦汉时期,不符合题意,排除;B是三国两晋南北朝时期的特征,排除;材料中没有体现民族关系问题,排除D。

3.D

【详解】

结合所学知识可知,唐玄宗时高僧鉴真历经六次东渡,才到达日本。他在日本十年,辛勤不懈地传播唐朝文化。他精心设计的唐招提寺,佛殿式样优美,至今犹存,被日本视为艺术明珠,D符合题意;玄奘西行天竺求取佛经,A排除;毕昇发明活字印刷术,B排除;蔡伦改进造纸术,C排除。故选择D。

4.B

【分析】

【详解】

联系已学知识可知,鉴真应日本圣武天皇的约请,鉴真六次东渡,历尽艰辛,754年携同弟子到达日本,为传播唐文化做出了重大贡献。所以答案选B。

5.D

【详解】

L依据题干信息“友好交流” “中国与世界交往”可以看出,这是说中国对外友好交往的,这四个题干中①丝绸之路是中国和亚欧各国之间的友好经济文化交流,③鉴真东渡日本,把唐朝先进的文化传到日本,它们属于友好交往,故①③符合题意;故D正确;②文成公主入藏是民族交融,不属于对外交流,故②不符合题意,故A、B错误;④北魏孝文帝改革,是指在南北朝时期的北魏孝文帝在位时所推行的政治改革,其主要内容是汉化运动,包括推行均田制和户调制,变革官制和律令,迁都洛阳,改易汉俗等,它是一次少数民族统治者进行的改革,故④不符合题意,故C错误。综上答案故选D。

6.D

【详解】

根据所学,754年,鉴真第六次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。为中日文化交流作出了卓越的贡献。日本的唐招提寺由中国唐朝鉴真主持,于公元759年开始建造。那烂陀寺是古代印度的寺庙。故D项错误,符合题意;ABC项正确,不符合题意。故选D项。

7.C

【详解】

根据题干信息,由“玄奘前往天竺取经,携带大量佛经回到长安”,可知玄奘西游天竺(印度),学习印度文明;由“鉴真东渡日本,传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等”,可知鉴真东渡日本,向日本传授文明,促进交流。因此这段话强调了文化交流的双向性。选项C符合题意;唐朝文化的优越性,与玄奘西游天竺取佛经不符,A排除;佛教文化的东方化与题干内容不符,B排除;题干内容属于中外交流,不是民族交融,D排除。故选C。

8.C

【详解】

依据所学知识可知,在唐朝与日本的文化交流中,最有影响的人物是鉴真,他是扬州大明寺的高僧,接受日本僧人的邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明,但鉴真仍矢志不渝,继续进行第6次东渡,终于754年抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等,为中日文化交流作出了卓越的贡献,C项正确;阎立本是唐朝时期宰相、画家,排除A项;唐太宗时玄奘西行天竺取经,排除B项;吴道子是唐代著名画家,画史尊称画圣,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】

鉴真东渡与玄奘西行是唐朝时期对外文化交流史上两件大事,不是唐朝与少数民族交往的事件,D项符合题意;唐朝时,唐太宗以比较开明的民族政策赢得各族的拥戴,北方和西北地区的各族首领尊奉唐太宗为各族的“天可汗”,排除A项;唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系,排除B项;吐蕃赞普上书唐皇帝说,唐朝和吐蕃“和同(为)一家”,吐蕃为西藏地区,是唐朝与少数民族的交往,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】

结合所学知识可知,鉴真是受日本邀请东渡弘扬佛法的民间交流代表,非遣唐使,因此B错误,符合题意;魏征、房玄龄和姚崇、宋璟都是唐朝时期著名的大臣的说法表述正确,A不符合题意;唐诗、宋词是中国文学史上发展的重要阶段,C正确,不符合题意;清朝前期,中国是亚洲东部最大的国家的说法符合史实,D不符合题意。故选B。

11.C

【详解】

依据图片信息并结合所学可知,唐代中外贸易十分繁盛,所以产自大食、波斯萨珊、东罗马的金币流通到中国,所以C项符合题意;A项唐代有自己的统一货币,如开元通宝等,排除;B项体现不出来中国唐代墓葬出土的文物多样,排除;D项图片能证明唐代与巴尔干半岛、小亚细亚半岛、阿拉伯半岛、伊朗等交往密切,没有体现出来波斯萨珊,不全面,排除。故选C。

12.B

【分析】

【详解】

依据所学可知,隋唐历史从581年隋朝建立到907年唐朝灭亡,长达326年,是我国封建社会的鼎盛时期,经济繁荣,对外实行开放政策。故隋唐历史阶段特征的概括,最恰当的是繁荣和开放的时代。B项符合题意,故此题选B。

13.A

【详解】

根据材料“唐朝引进了波斯文明中的琉璃制造、钻石制作、建筑等工艺,唐代服装也借鉴了波斯时装的款式”,结合所学知识可知:材料反映了唐朝社会吸收了大量外来文化,强调了唐朝社会兼容并包。故选项A符合题意;材料体现的是中外交往,波斯与唐朝是国与国之间的关系,故选项B不符合题意;材料不能体现“波斯享乐之风盛行、科技文化先进”,故选项CD不符合题意。故答案为A。

14.A

【详解】

根据材料可知,唐朝时,新罗仿照唐朝建立了政治制度,引入了唐朝的先进科技;李白《高句丽》诗中描述其舞:“金花折风相白马小迟回。翩翩舞广袖似鸟海东来。”由此可知唐朝和新罗文化交流是双向的,A项正确;李白痴迷与新罗音乐舞蹈,只是材料一部分,不全面,排除B项;材料没有涉及日本,排除C项;李白是中外文化交流使者,材料没有提到,排除D项。故选A项。

15.D

【详解】

根据材料可知,隋唐时期本土的陶器具有异域色彩,说明中外交往频繁,故D符合题意;材料中未涉及文化的兼容并包性,故A不符合题意;朝贡贸易在材料中未涉及,故B不符合题意;民族交融与题干无关,故C不符合题意;故选D。

16.A

【详解】

根据所学知识可知:唐长安城内分为坊和市,分别是居民的住宅区和商业区;唐都长安规划整齐,是当时世界上最大的城市,城北的大明宫含元殿,气势宏伟,富丽堂皇.它既是当时各民族交往的中心,又是一座国际性的大都市。故选项A符合题意;洛阳城,举世闻名世界级古都,夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、武周、唐末、后梁、后唐、后晋等十三朝的都城。故选项B不符合题意;北京在唐代叫 幽州、范阳郡,故选项C不符合题意;杭州在唐朝时是全国四大商港之一,故选项D不符合题意。故答案为A。

17.D

【详解】

“唐墓出土的非洲黑人俑”反映的是唐朝实行开放的对外政策,“唐戴帷帽女子起码雕塑”反映的是唐朝时期社会风气开放,“唐墓出土的吹排箫乐伎壁画”反映的是民族融合。所以题干共同反映的是唐朝社会风气开放,D符合题意;“唐墓出土的非洲黑人俑”没有体现民族交融加强,A排除;“唐戴帷帽女子起码雕塑”没有体现对外关系活跃,B排除;图片没有体现文学成就突出,C排除。故选择D。

18.D

【详解】

根据所学可知,玄奘和他的弟子合作编写的《大唐西域记》记载了7世纪时中亚、印度半岛和中国新疆地区的历史,故D符合题意;《全唐诗》是诗歌汇编,查阅秦朝历史可以找《史记》,《汉书》记载了西汉历史,故ABC均不符合题意。故选D。

19.A

【详解】

结合所学内容可知,《本草纲目》、《天工开物》和《农政全书》都是明代的科技著作,而《大唐西域记》是唐代著名高僧玄奘的著作,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,与其他三部不同,A项正确,排除BCD项。故选A项。

20.B

【详解】

根据题干信息“贞观初年,他不畏艰险,西行求法.为中国佛教发展作出了重大贡献”,可知他是玄奘,结合所学知识可知,唐太宗贞观年间,玄奘历尽艰辛,西行天竺学习佛法;玄奘的见闻,由弟子整理成书--《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。选项B符合题意;鉴真东渡日本传授佛法,A排除;西汉张骞出使西域,开通丝绸之路,C排除;明朝戚继光抗击倭寇,D排除。故选B。

21.(1)图二中的钱币模仿借鉴了图一中的钱币。

(2)现象:唐朝时期中日文化交流密切。原因:唐朝经济文化繁荣。

【详解】

(1)观察图一与图二可知,两种钱币样式类似,根据所学知识可知,图二中的钱币模仿借鉴了图一中的钱币。

(2)无论是材料一的日本钱币模仿借鉴中国钱币,还是材料二的遣唐使,上述两则材料都反映了唐朝时期中日文化交流密切;根据所学知识可知,日本为了学习中国文化,先后向唐朝派出十几次遣唐使团,唐朝时期中日文化交流密切,出现此现象的原因是唐朝经济文化繁荣。

22.(1)原因:关注百姓,重视农业生产,减轻百姓的劳役负担,虚心纳谏。

(2)社会状况:人口多,粮食产量大,粮食价格低,农业、丝织业、商业发达,国库充盈,社会稳定。

(3)遣唐使。意义:传播了先进的唐朝文化,促进了中日友好交流,促进了日本社会进步。

(4)繁荣的社会经济、开明的民族政策、开放的社会风气、多彩的文学艺术等等。

【详解】

(1)依据材料信息“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙、凡事皆须务本,国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本”可知,唐太宗统治时期关注百姓,重视农业生产,减轻百姓的劳役负担,虚心纳谏,因此出现了贞观之治的盛世局面。

(2)依据材料二的“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”可知,“开元盛世”时期,人口多;依据材料二的“稻米流脂粟米白,公私仓原俱丰实。”可知,“开元盛世”时期,粮食产量大,粮食价格低。结合“九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁编车班班,男耕女桑不相失。”可知“开元盛世”时期,农业、丝织业、商业发达,国库充盈,社会稳定。

(3)依据所学知识可知,日本派遣使节到唐朝,当时把使节称为遣唐使;结合材料四的“舍己为人传道艺,唐风(唐文化)洋溢奈良城。”和所学知识可知,“鉴真盲目航东海”的历史意义:传播了先进的唐朝文化,促进了中日友好交流,促进了日本社会进步。

(4)综合题干材料信息,依据所学知识可知,可以概括盛唐气象的表现是:繁荣的社会经济、开明的民族政策、开放的社会风气、多彩的文学艺术等。

23.(1)原因:关注百姓,重视农业生产,减轻百姓的劳役负担,虚心纳谏。

(2)社会状况:人口多,粮食产量大,粮食价格低,农业、丝织业、商业发达,国库充盈,社会稳定。

(3)遣唐使。意义:传播了先进的唐朝文化,促进了中日友好交流,促进了日本社会进步。

(4)繁荣的社会经济、开明的民族政策、开放的社会风气、多彩的文学艺术等等。

【详解】

(1)根据材料一,由“必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙”,可知关注百姓;由“人以衣食为本,凡营衣食,以不失时为本”,可知重视农业生产;由“君之所以明者,兼听也;其所以暗者,偏信也”,可知虚心纳谏。因此“贞观之治”出现的原因,在于关注百姓,重视农业生产,减轻百姓的劳役负担,虚心纳谏。

(2)根据材料二,由“小邑犹藏万家室”,可知人口多;由“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”,可知粮食产量大,粮食价格低;由“九州道路无豺虎……男耕女桑不相失”,可知社会稳定。因此“开元盛世”时期的社会状况,是人口多,粮食产量大,粮食价格低,农业、丝织业、商业发达,国库充盈,社会稳定。

(3)根据材料三,结合所学知识可知,遣唐使,是日本政府派遣到唐朝进行交流的使团。唐玄宗时期,鉴真东渡日本,前后12年,前5次东渡失败,第6次才成功,双眼失明,但他仍继续努力,第六次终于成功,传授佛法,为日本设计唐招提寺等,为中日文化交流做出杰出贡献。

(4)结合所学知识可知,盛唐气象的表现,是繁荣的社会经济、开明的民族政策、开放的社会风气、多彩的文学艺术等等。

24. (1)①松赞干布;②反映了唐朝以德服人,开明的民族政策;③汉藏联姻促进了民族团结,特别是对藏族经济文化等方面的发展,起了积极的作用;藏族文化和中原文化互相补充,加快了民族融合。

(2)①鉴真;②天文历法、医学、建筑、文学艺术、文字等。

(3)要实行开明的民族政策和开放的对外政策;要坚持民族平等、民族团结;加虽与各国的平等交往等。

【详解】

(1)①根据材料“文成公主入吐蕃”,结合所学知识可知:唐朝贞观年间,吐蕃赞普松赞干布派遣大相噶尔东赞为请婚使者,赴长安请婚。唐太宗将远支宗女封为文成公主,下嫁松赞干布,并诏令礼部尚书江夏王李道宗为主婚使,持节护送文成公主入蕃。②根据材料“文成公主入吐蕃”“全城公主的和亲”,结合所学知识可知:唐太宗实行以民为本的治国思想,以德服人,实行开明的民族政策,唐太宗被誉为“天可汗”;③根据材料“促进了汉文化在吐蕃的传播”“全城公主的和亲全城公主的和亲透一步促进了唐蕃间经济文化的交流,使得大量的丝织品和先进的生产技术更广泛传入吐蕃,吐蕃的特产也陆续传至中原”,结合所学知识概括可知:汉藏联姻促进了民族团结,特别是对藏族经济文化等方面的发展,起了积极的作用;藏族文化和中原文化互相补充,加快了民族融合。

(2) 依据材料“唐大和尚不仅是日本佛教的开山祖师,而且还为传播中国的佛教、建筑艺术和医药学知识作出了重要贡献”,结合所学知识可知:①材料二中的“唐大和尚”指的是鉴真。754年,鉴真东渡日本传授佛经,传播中国先进文化,为中日文化交流作出了卓越贡献;依据材料“为传播中国的佛教、建筑艺术和医药学知识作出了重要贡献”,结合所学知识可知:②日本向中国学习的内容包括天文历法、医学、建筑、文学艺术、文字等。

(3)本题属于开放性试题,由唐朝的民族政策带来的积极影响可知,围绕“坚持民族平等、民族团结、加强与各国的平等交往”等方面作答,言之有理即可。如:要实行开明的民族政策和开放的对外政策;要坚持民族平等、民族团结;加虽与各国的平等交往等。

25.(1)特点:交往范围广泛,且互相有往来;交往领城全面,涉及政治、经济、文化、宗教等多方面; 交往渠道众多,有官方外交往来及民间贸易等;交往内容丰富,中国传出去的主要是文化, 生产技术等,外国传入的主要是土特产、当地物种等

影响:丰富了唐朝的社会生活,推动了各国的历史发展和社会进步

(2)成功者必须树立远大的理想,为实现梦想必须拥有坚持不懈勇往直前的精神和坚韧不拔的毅力

(3)唐朝开放的对外政策促进了中外经济文化交流

【详解】

(1)根据材料一“唐朝僧人鉴真受日本僧人邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。但鉴真矢志不渝,第6次东渡,终于在754年抵达日本,前后用了12年。他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。”材料二“647年,天竺摩揭陀国遣使来中国;随即,唐太宗派人到天竺,‘取熬糖法,即诏扬州上诸蔗,柞沈如其剂,色味愈西域远甚'”,结合所学知识可知,唐朝时期的中外交往范围广泛,且互相有往来;交往领城全面,涉及政治、经济、文化、宗教等多方面;交往渠道众多,有官方外交往来及民间贸易等;交往内容丰富,中国传出去的主要是文化,生产技术等,外国传入的主要是土特产、当地物种等。唐朝时期的中外交往,丰富了唐朝的社会生活,推动了各国的历史发展和社会进步。

(2)根据材料一“唐朝僧人鉴真受日本僧人邀请东渡日本,前5次都因种种原因没有成功,辛劳过度而双目失明。但鉴真矢志不渝,第6次东渡,终于在754年抵达日本,前后用了12年。他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。”结合所学知识可知,我们从鉴真身上可以学到为促进中外友谊,不辞辛劳、不畏艰险。百折不挠等优秀品质。我们要树立远大的理想,要学习鉴真的优秀品质,才能经得起挫折和磨练才能获得成功。

(3)根据材料可得,两个材料的共同点是唐朝开放的对外政策促进了中外经济文化交流,促进了唐朝走向繁荣。

26.(1)唐太宗;贞观之治;魏征。

(2)开元盛世;唐玄宗。

(3)武则天。

(4)玄奘和鉴真;开放

【详解】

(1)据材料“唐朝一位皇帝引用古人的话说:舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟亦能覆舟”可以知道,材料一的那位皇帝是唐太宗,这位皇帝统治时期出现的盛世局面是贞观之治,他善于纳谏,被他比喻可以“知得失”的大臣是魏征,他前后进谏200多次,深受唐太宗器重。

(2)据材料“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”可以知道,材料二描述了唐朝另-个盛世局面是开元盛世,在位的皇帝是唐玄宗,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(3)结合所学可知,唐朝历史上唯一的女皇帝是武则天,武则天统治时期,社会生产继续发展,人口明显增长,边疆得到巩固,史称“贞观遗风”,为唐朝全盛时期的到来尊定了基础。

(4)据材料“唐朝的繁荣吸引了世人的瞩目,全面的开放与广泛的交流使唐朝文明更加辉煌”并结合所学知识可以知道,为唐代中外文化交流做出贡献的两位高僧是玄奘和鉴真,唐太宗时玄奘西游天竺求取佛经,贞观后期,玄奘携带大量佛经回到长安,潜心翻译佛经,并根据西行见闻写成《大唐西域记》,唐玄宗时,高僧鉴真应日本僧人邀请,东渡日本,至第六次才成功,他在日本十年,辛勤不懈传播唐朝文化,由玄奘西行和鉴真东渡可以看出,唐朝实行开放和开明的对外政策,这为唐朝的繁荣提供了条件,也扩大了唐朝的影响力。

27.(1)鉴真东渡,玄奘西游。

(2)日本以唐朝制度为模式进行政治改革;参照汉字,创制日本文字;在社会生活方面保留唐朝某些风尚。

(3)顽强的毅力和百折不挠的精神。

(4)启迪:①一个国家只有经济、文化先进发达,才能对国外产生巨大的辐射力和吸引力,才可能得到别人的尊重乃至仰慕。②一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会有所得益,有所进步。③国家和民族不论大小强弱,均有所长;一个国家只有积极开放,虚心学习,才能充分吸取别人的精华,丰富自己的文化。(答出任意一点即可)

【分析】

(1)

根据所学知识,图片人物是鉴真、玄奘。鉴真反映的历史事件是鉴真东渡。玄奘反映的历史事件是玄奘西游。

(2)

根据所学知识,隋唐时期我国文化对日本产生的影响有:日本以唐朝制度为模式进行政治改革;参照汉字,创制日本文字;在社会生活方面保留唐朝某些风尚。

(3)

根据所学知识,鉴真六次东渡日本,玄奘历尽艰辛到达天竺。故鉴真、玄奘顽强的毅力和百折不挠的精神值得我们学习。

(4)

本问是开放性问题,言之有理即可。如:一个国家只有经济、文化先进发达,才能对国外产生巨大的辐射力和吸引力,才可能得到别人的尊重乃至仰慕。一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会有所得益,有所进步。国家和民族不论大小强弱,均有所长;一个国家只有积极开放,虚心学习,才能充分吸取别人的精华,丰富自己的文化等。

28.(1)曲辕犁;筒车。调动了农民的积极性,促进了农业生产的发展。

(2)重视农业;重视人才;改革创新;重视民生(以民为本)等等。

(3)交往范围广泛,且互相有往来;交往领域全面,涉及政治、经济、文化、宗教等多方面;交往渠道众多,有官方外交往来及民间贸易等;交往内容丰富,中国传出去的主要是文化生产技术等,外国传入的主要是土特产、当地物种;等等。

(4)先进的生产工具和技术;发达的交通路线;充足的劳动力;政府的重视等等。

【详解】

(1)依据所学知识可知,图一是便于耕作的曲辕犁;图二是用于灌溉的筒车。生产工具的创新调动了农民的积极性,促进了农业生产的发展。

(2)依据材料二中的信息,“唐太宗在位20多年,开创了唐朝的盛世局面。他广纳贤才,知人善任,当时朝中人才济济。在经济上,他减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产;在政治上,他推行了一系列革新措施。唐玄宗继位后励精图治,重用贤能,实行了一系列改革。他发展经济,改革税制,使经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期。”结合所学知识可知材料描述的是唐朝的两个盛世局面,分别是唐太宗时期的“贞观之治”和唐玄宗时期的“开元盛世”。唐朝这两个治世局面出现的共同原因是重视农业;重视人才;改革创新;重视民生等。

(3)由材料三中的信息“ 647年,天竺摩揭陀国遣使来中国;随即,唐太宗派人到天竺”可知唐朝中外交往范围广泛,且互相有往来;由材料三中的信息“唐初波斯商人的足迹遍于长安、洛阳、扬州、泉州、广州。他们贩卖珠宝、香料以及西域、南海一带的土产。中国的丝绸、瓷器、纸张等商品也大量运往波斯,并被波斯商人转销到西方”可知交往内容丰富,中国传出去的主要是文化生产技术等,外国传入的主要是土特产、当地物种;同时结合所学知识可知,唐朝中外交往的特点还有交往领域全面,涉及政治、经济、文化、宗教等多方面;交往渠道众多,有官方外交往来及民间贸易等。

(4)综合上述材料,通过材料中涉及到的信息,如唐朝生产工具的创新,唐朝的盛世局面,唐朝的中外交往,同时结合所学知识,我们可以归纳出经济发展需要具备的条件有:先进的生产工具和技术;发达的交通路线;充足的劳动力;政府的重视等等。

29.(1)唐玄宗;贞观之治。

(2)曲辕犁;筒车。

(3)玄奘;《大唐西域记》。

(4)唐朝是中国历史上最强盛的历史时期之一;唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期(符合题意,言之有理即可)。

【详解】

(1)第一问,根据材料一的内容“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。”结合所学知识可知,开元是唐太宗统治前期的年号,唐玄宗统治前期由于政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”。第二问,唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”。

(2)依据所学知识可知,材料二中的两种农具分别是便于耕作的曲辕犁和用于灌溉的筒车。

(3)第一问,根据“西行取经的传奇故事”可知,材料三中的“伟大僧人”是玄奘。第二问,贞观年间,为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,并以沿途经历写成《大唐西域记》一书,是研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等地古代历史地理的重要文献。

(4)开放性试题,符合题意言之有理即可,如依据贞观之治、开元盛世,可以得出唐朝是中国历史上最强盛的历史时期之一;依据玄奘西游等,可以得出唐朝是中国古代历史上繁荣和开放的时代等等。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源