第1课 隋朝的统一与灭亡期末试题选编(含解析)2020-2021学年河南省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡期末试题选编(含解析)2020-2021学年河南省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 507.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-10 21:44:11 | ||

图片预览

文档简介

1.1隋朝的统一与灭亡

一、选择题

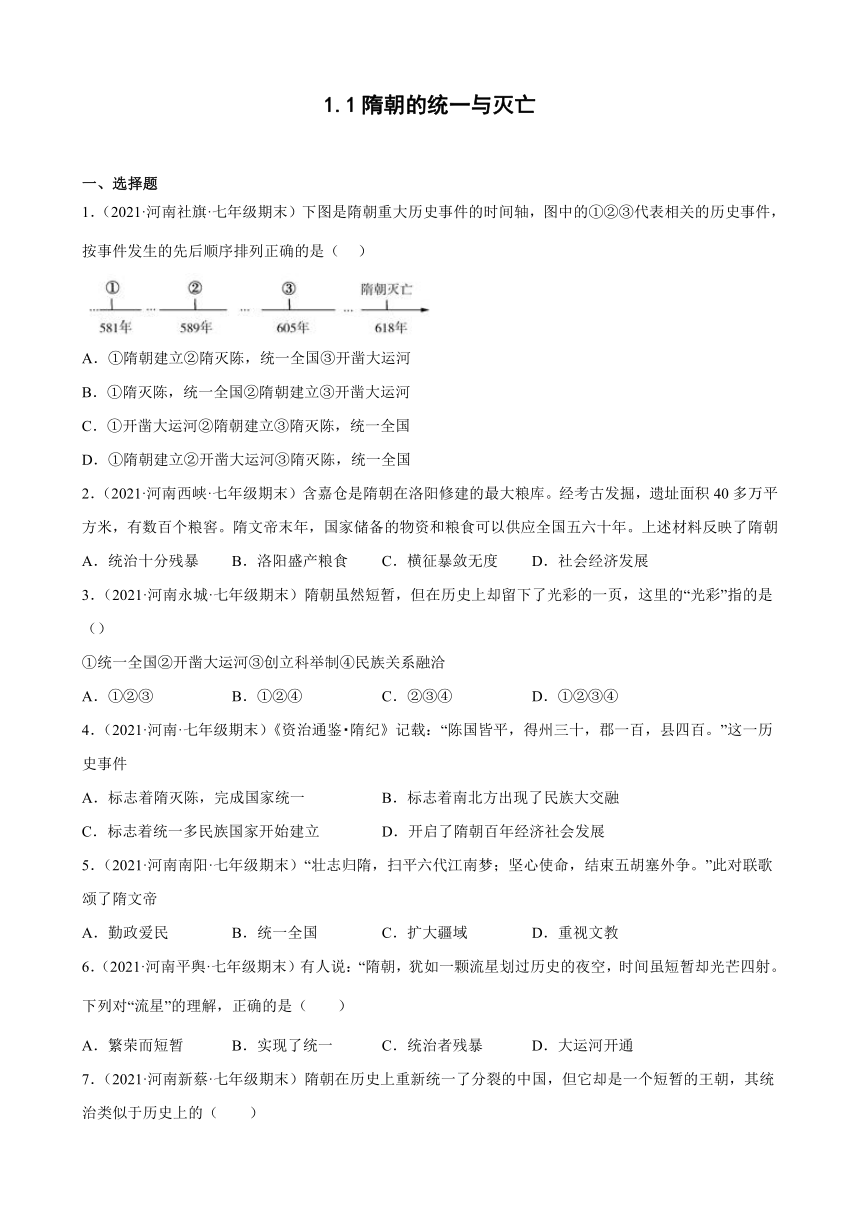

1.(2021·河南社旗·七年级期末)下图是隋朝重大历史事件的时间轴,图中的①②③代表相关的历史事件,按事件发生的先后顺序排列正确的是( )

A.①隋朝建立②隋灭陈,统一全国③开凿大运河

B.①隋灭陈,统一全国②隋朝建立③开凿大运河

C.①开凿大运河②隋朝建立③隋灭陈,统一全国

D.①隋朝建立②开凿大运河③隋灭陈,统一全国

2.(2021·河南西峡·七年级期末)含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。隋文帝末年,国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年。上述材料反映了隋朝

A.统治十分残暴 B.洛阳盛产粮食 C.横征暴敛无度 D.社会经济发展

3.(2021·河南永城·七年级期末)隋朝虽然短暂,但在历史上却留下了光彩的一页,这里的“光彩”指的是()

①统一全国②开凿大运河③创立科举制④民族关系融洽

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

4.(2021·河南·七年级期末)《资治通鉴 隋纪》记载:“陈国皆平,得州三十,郡一百,县四百。”这一历史事件

A.标志着隋灭陈,完成国家统一 B.标志着南北方出现了民族大交融

C.标志着统一多民族国家开始建立 D.开启了隋朝百年经济社会发展

5.(2021·河南南阳·七年级期末)“壮志归隋,扫平六代江南梦;坚心使命,结束五胡塞外争。”此对联歌颂了隋文帝

A.勤政爱民 B.统一全国 C.扩大疆域 D.重视文教

6.(2021·河南平舆·七年级期末)有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽短暂却光芒四射。下列对“流星”的理解,正确的是( )

A.繁荣而短暂 B.实现了统一 C.统治者残暴 D.大运河开通

7.(2021·河南新蔡·七年级期末)隋朝在历史上重新统一了分裂的中国,但它却是一个短暂的王朝,其统治类似于历史上的( )

A.东汉 B.秦朝 C.北魏 D.元朝

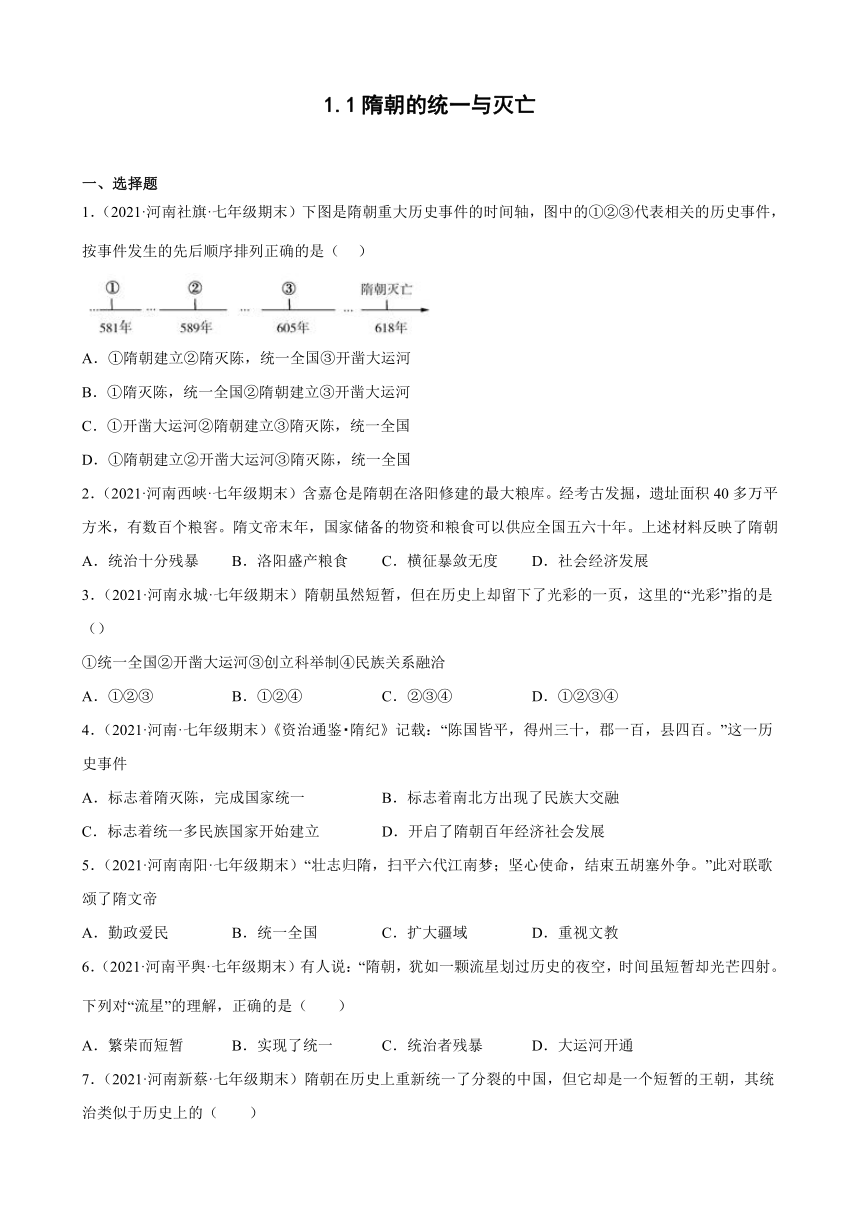

8.(2021·河南济源·七年级期末)下图给我们提供的历史信息是( )

A.隋朝的建立 B.隋朝的统一 C.隋朝建立与灭亡 D.隋朝建立与统一

9.(2021·河南宛城·七年级期末)灭掉陈朝,“开创了中国历史上继秦汉以后第二次大统一局面”的统治者是

A.北魏孝文帝 B.隋文帝 C.唐太宗 D.唐玄宗

10.(2021·河南新乡·七年级期末)小明在网上检索了以下关键词∶“结束长期分裂局面”“开通大运河”“赵州桥”。据此可知,他研究的朝代是( )

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

11.(2021·河南息县·七年级期末)某历史老师在课堂上用这样一句话来概括隋朝:它在中华帝国的正午时分高调登场,却匆忙谢幕,在中国历史上书写了一段宛如昙花般脆弱、短暂的璀璨辉煌。材料反映了隋朝的特点是

A.实现了统一 B.统治残暴 C.繁荣而短暂 D.祟尚节俭

12.(2021·河南西平·七年级期末)下列属于如下图人物历史功绩的是( )

A.实现国家统一 B.派人三赴流求

C.开通大运河 D.创立科举制

13.(2021·河南滑县·七年级期末)隋文帝杨坚励精图治,开创了辉煌的“开皇之治”。下列属于隋文帝功绩的是

A.正式确立了科举制 B.开创了“开元盛世”

C.开通了隋朝大运河 D.结束了分裂的局面

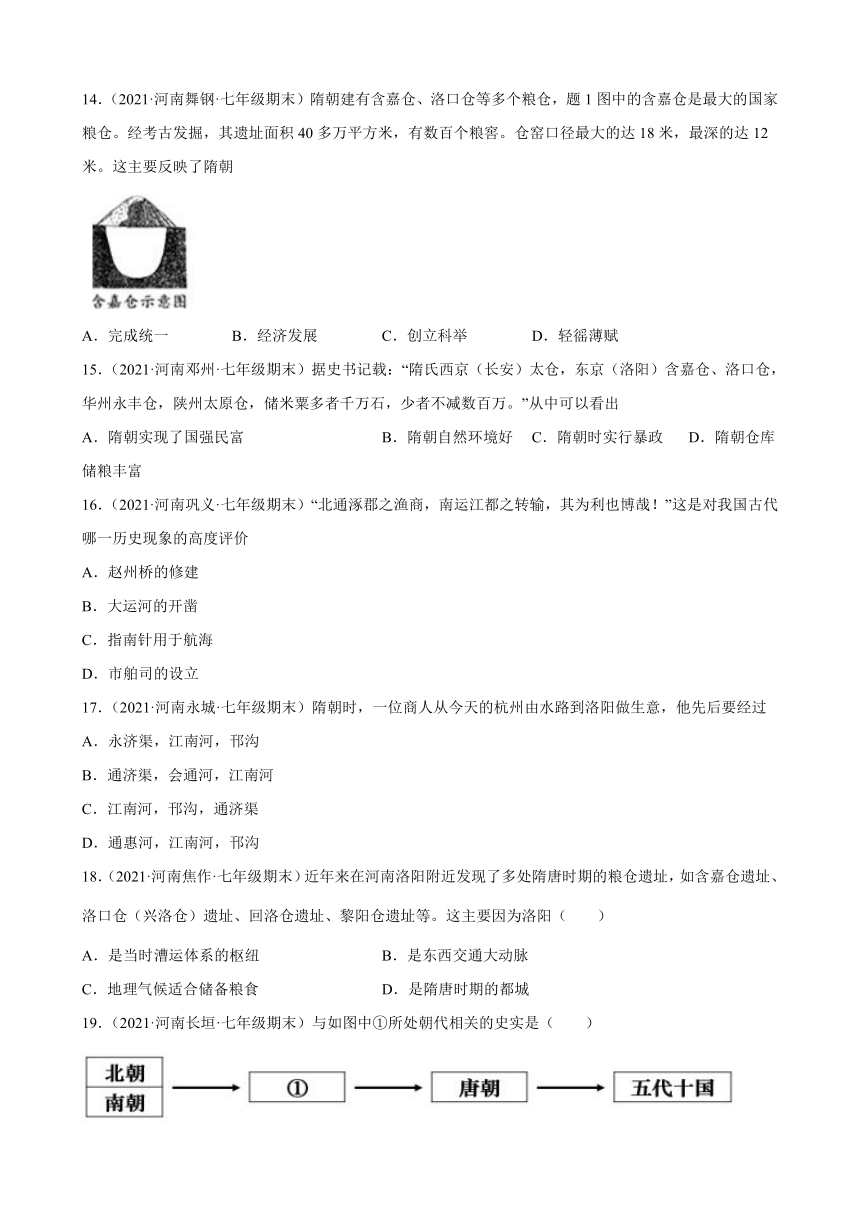

14.(2021·河南舞钢·七年级期末)隋朝建有含嘉仓、洛口仓等多个粮仓,题1图中的含嘉仓是最大的国家粮仓。经考古发掘,其遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窑口径最大的达18米,最深的达12米。这主要反映了隋朝

A.完成统一 B.经济发展 C.创立科举 D.轻徭薄赋

15.(2021·河南邓州·七年级期末)据史书记载:“隋氏西京(长安)太仓,东京(洛阳)含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米粟多者千万石,少者不减数百万。”从中可以看出

A.隋朝实现了国强民富 B.隋朝自然环境好 C.隋朝时实行暴政 D.隋朝仓库储粮丰富

16.(2021·河南巩义·七年级期末)“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”这是对我国古代哪一历史现象的高度评价

A.赵州桥的修建

B.大运河的开凿

C.指南针用于航海

D.市舶司的设立

17.(2021·河南永城·七年级期末)隋朝时,一位商人从今天的杭州由水路到洛阳做生意,他先后要经过

A.永济渠,江南河,邗沟

B.通济渠,会通河,江南河

C.江南河,邗沟,通济渠

D.通惠河,江南河,邗沟

18.(2021·河南焦作·七年级期末)近年来在河南洛阳附近发现了多处隋唐时期的粮仓遗址,如含嘉仓遗址、洛口仓(兴洛仓)遗址、回洛仓遗址、黎阳仓遗址等。这主要因为洛阳( )

A.是当时漕运体系的枢纽 B.是东西交通大动脉

C.地理气候适合储备粮食 D.是隋唐时期的都城

19.(2021·河南长垣·七年级期末)与如图中①所处朝代相关的史实是( )

A.罢黜百家,独尊儒术 B.崇文抑武,“积贫”“积弱”

C.开凿运河,创立科举 D.贞观之治,开元盛世

20.(2021·河南息县·七年级期末)武则天创设殿试,在东都洛阳举行殿试考试。一位家在余杭的书生,要到洛阳参加考试,如果走运河水路,下列河段他不必经过的是

A.永济渠 B.通济渠 C.邗沟 D.江南河

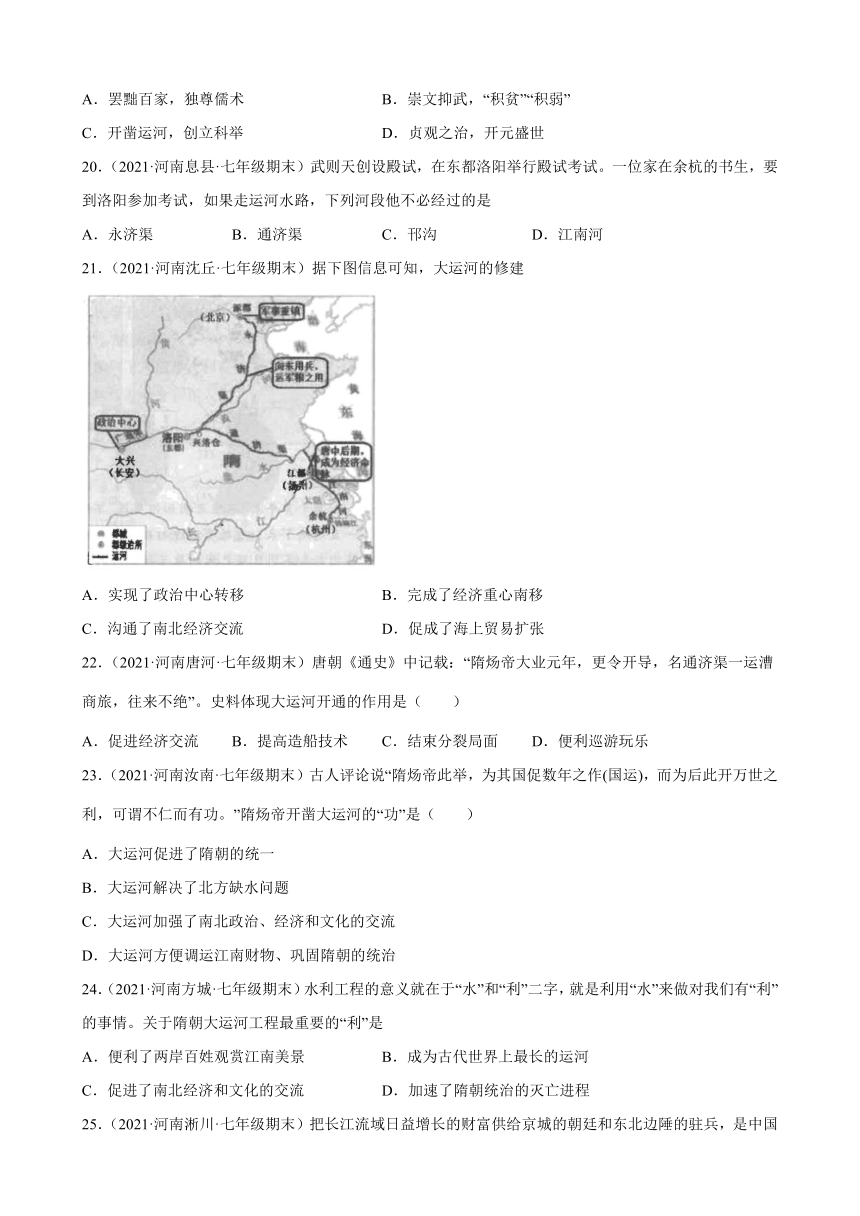

21.(2021·河南沈丘·七年级期末)据下图信息可知,大运河的修建

A.实现了政治中心转移 B.完成了经济重心南移

C.沟通了南北经济交流 D.促成了海上贸易扩张

22.(2021·河南唐河·七年级期末)唐朝《通史》中记载:“隋炀帝大业元年,更令开导,名通济渠一运漕商旅,往来不绝”。史料体现大运河开通的作用是( )

A.促进经济交流 B.提高造船技术 C.结束分裂局面 D.便利巡游玩乐

23.(2021·河南汝南·七年级期末)古人评论说“隋炀帝此举,为其国促数年之作(国运),而为后此开万世之利,可谓不仁而有功。”隋炀帝开凿大运河的“功”是( )

A.大运河促进了隋朝的统一

B.大运河解决了北方缺水问题

C.大运河加强了南北政治、经济和文化的交流

D.大运河方便调运江南财物、巩固隋朝的统治

24.(2021·河南方城·七年级期末)水利工程的意义就在于“水”和“利”二字,就是利用“水”来做对我们有“利”的事情。关于隋朝大运河工程最重要的“利”是

A.便利了两岸百姓观赏江南美景 B.成为古代世界上最长的运河

C.促进了南北经济和文化的交流 D.加速了隋朝统治的灭亡进程

25.(2021·河南淅川·七年级期末)把长江流域日益增长的财富供给京城的朝廷和东北边陲的驻兵,是中国古代当政者面临的重大问题。下列措施与解决该问题相关的是

A.开凿大运河 B.创立科举制 C.开辟丝绸之路 D.转移经济重心

26.(2021·河南罗山·七年级期末)“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博(丰厚)哉。”这反映出隋朝开凿的大运河

A.促进了经济交流

B.促进了民族融合

C.巩固了封建统治

D.结束了分裂局面

27.(2021·河南·七年级期末)大运河河南滑县段所具备的优越的交通地理条件,带来了道口古镇的繁荣。明清至民国期间,道口商贾云集、贸易繁盛、“日进斗金”,为豫北重镇,有“小天津”之称。清代,因大运河的存在,道口烧鸡被商人通过航运带至全国各地,现道口烧鸡作为老字号名扬海内外。材料表述的主旨是大运河

A.促进了南北方经济交流 B.使道口烧鸡家喻户晓

C.带动了沿岸经济的发展 D.使道口与天津齐名

28.(2021·河南通许·七年级期末)为了加强南北政治、经济和文化交流,隋朝开凿的水利工程是( )

A.郑国渠 B.都江堰 C.大运河 D.灵渠

29.(2021·河南偃师·七年级期末)大运河在2014年第38届世界遗产大会上获准列入《世界遗产名录》,成为中国第46个世界遗产项目。隋朝时,这条世界上建造时间最早、空间跨度最大的人工运河的中心是

A.涿郡 B.余杭 C.长安 D.洛阳

30.(2021·河南西平·七年级期末)“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波,若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”这是唐代诗人皮日休《汴河怀古》中对隋朝大运河的评价。诗人认为大运河最主要的影响是

A.激化了社会矛盾导致隋朝的灭亡

B.促进了南北经济文化交流和发展

C.大运河的开通巩固了隋朝的统治

D.兴修水利工程促进了农业的发展

31.(2021·河南·淮阳第一高级中学七年级期末)隋唐时期,国家粮仓设在洛阳,江南等地的漕(通过水道运输粮食)粮大量运来,运河上终日“漕船往来,千里不绝”。材料反映了大运河的开通( )

A.巩固了国家统一 B.加强了经济交流

C.改变了经济重心 D.促进了物种交换

32.(2021·河南叶县·七年级期末)用图示法描绘隋朝大运河大致走向,贴切的是

A. B.

C. D.

33.(2021·河南新野·七年级期末)隋炀帝大业元年(公元605年),“更另开导,名通济渠……自扬、益、湖南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳舻相继。隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。”材料说明了

A.隋朝运河造福后世 B.修建运河工程浩大

C.大运河连接了五大水系 D.隋炀帝的残暴统治

34.(2021·河南浉河·七年级期末)某学者曾经这样形容大运河“3+4+5=1(一条完整的大运河,其中“3”寓意大运河的三个端点;“4”寓意大运河的四段;“5”寓意大运河沟通的五大水系。下列说法,正确的是

A.涿郡、余杭、长安是其三个端点

B.四段是江南河、邗沟、通济渠、都江堰

C.隋文帝在位时开始修建

D.目的是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

二、综合题

35.(2021·河南固始·七年级期末)改革是推动历史发展的重要动力。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯。至于始皇,遂并天下。

——《汉书》

材料二 如果说从平城到洛阳的北魏是汉化先行者,那么西魏、北周就是追随者。……北周政权,折射出中华民族历史重新走向全国统一的曙光。……隋朝的统一,建立在魏晋南北朝民族大融合的基础之上。

请回答:

(1)材料一中“至于始皇,遂并天下”发生在哪一年?这得益于哪一次改革?

(2)材料二反映的是哪次改革?这次改革对民族关系发展有何历史作用?

(3)据材料二,隋朝统一的基础是什么?比较材料一、二两次改革的历史作用有何相同之处。

(4)你认为一名改革家应具备哪些优秀品质?

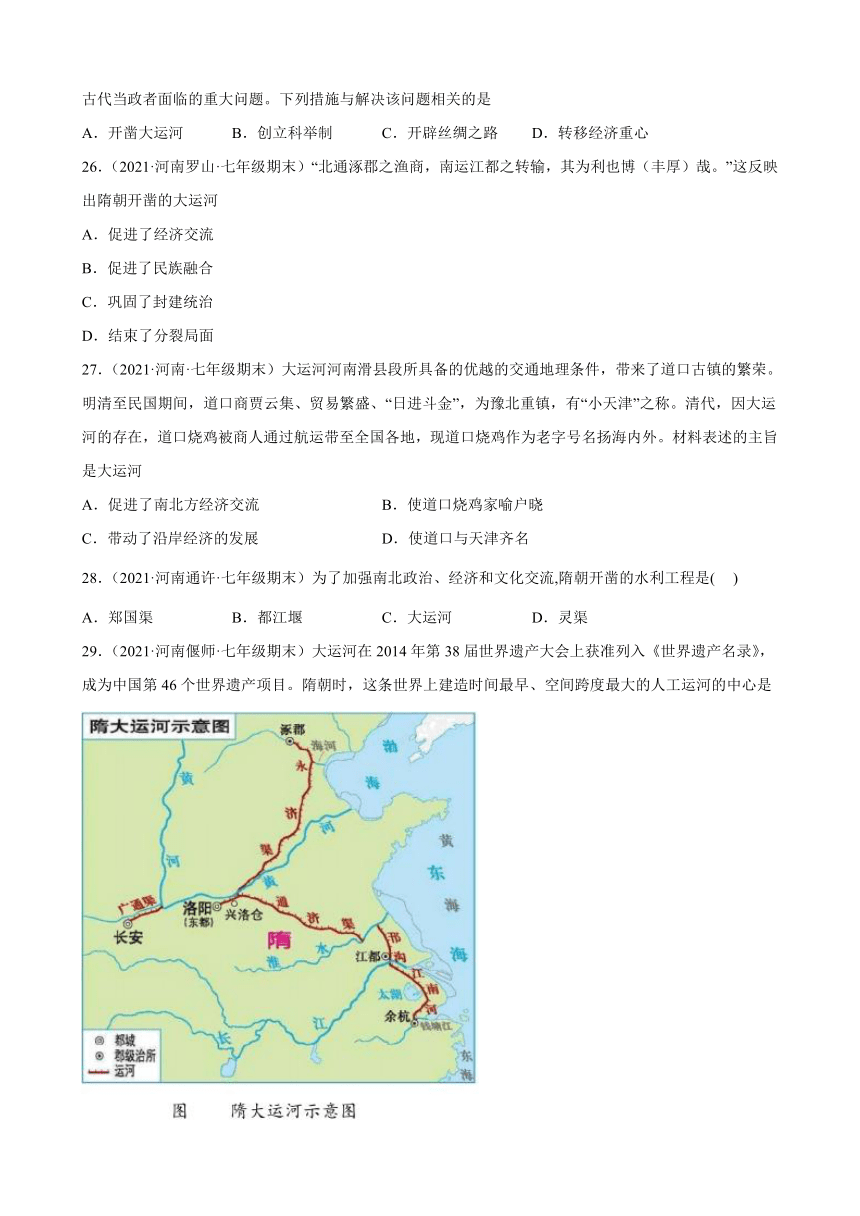

36.(2021·河南沈丘·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国时期秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途径灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江、调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利用灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

——搞编自赵毅主编《中国古代史》

材料二

隋朝大运河示意图

(1)根据材料一,指出李冰主持建造都江堰的目的,并概括其作用。

(2)根据材料二,指出从余杭到洛阳依次途径的大运河河段名称,并写出大运河是谁在位期间修建的?

(3)请写出大运河的三个端点(中心城市,南北端点)。

(4)综合上述材料,概括都江堰、大运河修建理念的共同点。

37.(2021·河南南阳·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:他成功地统一了经历数百年严重分裂的中国。他最重要的改革之一是实行通过考试选拔政府官吏的制度,为中国提供一批批非常得力的行政官员。

材料二:“大业三年设十科举人,中有‘学业优敏,文才秀美’一条,或即进士科之始。”

材料三:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

请回答:

(1)材料一中的“他”指的是谁?

(2)材料二中“进士科”的创设有何标志性意义?

(3)材料三中所说的是我国古代的哪项伟大工程?这一工程的开通有什么意义?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

581年,北周外戚杨坚建立隋朝,589年,隋文帝灭陈,实现了南北统一。为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝从605年开始开通了一条纵贯南北的大运河。故A符合题意,BCD不符合题意。故答案选A。

2.D

【详解】

依据题干“遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。隋文帝末年,国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年”的信息可知,隋朝时期,经济发展迅速,粮食产量多,社会富裕,D符合题意;ABC三项的内容与题干材料无关,排除;故选D。

3.A

【详解】

依据所学知识可知,北周末年,外戚杨坚掌握大权,581年,他夺取北周政权建立隋朝,定都长安。杨坚就是隋文帝,589年,隋军南下,灭掉了南朝最后一个朝代陈,南北重归统一。隋朝创立了三省六部制、科举制,影响深远。为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝开凿了大运河。因此题干中的“光彩”指的是①②③项,故选A。

4.A

【详解】

根据“陈国皆平”可知这一历史事件指的是隋朝灭掉南朝的陈,这是隋完成国家统一的标志,故选A;综上所述可知BCD与完成国家统一的主旨不符,排除。

5.B

【详解】

根据“扫平六代江南梦”“结束五胡塞外争”可知,材料反映的是隋文帝统一全国,B符合题意;ACD项材料没有体现,排除。故选择B。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,隋朝建立后,统一南北结束了长期政权分立的局面。隋朝开通了贯穿南北的大运河,创立了科举制,对后世产生深远影响,但是其二世而亡,因此其特征是繁荣而短暂,A项正确;BCD均是隋朝繁荣而短暂的表现,排除。故选A。

7.B

【详解】

试题分析:此题考查隋朝与秦朝相关的知识点。阅读题文所给提示信息:隋朝在中国历史上是一个短暂的王朝。因为秦朝统一六国,但是持续时间也短暂,统一于公元前221年,止于公元前207年。只有选项B符合题意,故选B。

考点:人教版七年级下·繁荣与开放的社会·繁盛一时的隋朝

8.D

【详解】

根据材料信息,结合所学知识可知:隋朝之前是南北朝,北朝的最后一个王朝是北周。北周末年,外戚杨坚掌握大权。581年,北周静帝宇文阐被迫禅位大丞相杨坚,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,以长安为都城,杨坚就是隋文帝。当时在南方的割据政权是陈朝。陈后主不问政事,沉迷享乐。589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。故选项D符合题意;A项没有反映出隋朝的统一,故选项A不符合题意;B项没有反映出隋朝的建立,故选项B不符合题意;材料没有反映出隋朝的灭亡,故选项C不符合题意。故答案为D。

9.B

【分析】

【详解】

依据所学可知,581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝。589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一,因此灭掉陈朝的是隋文帝,故B符合题意;北魏孝文帝没有完成国家统一,排除A;唐太宗、唐玄宗是唐朝时期的皇帝,是继隋朝之后的大统一局面的帝王,排除CD。故选B。

10.A

【详解】

根据“结束长期分裂局面”“开通大运河”“赵州桥”结合所学知识可知,隋朝的建立结束长期分裂局面,隋炀帝时期开创大运河,隋朝的工匠李春主持建造赵州桥,A符合题意;综合上述分析可知BCD项不符,排除。故选择A。

11.C

【详解】

根据题干信息“它在中华帝国的正午时分高调登场,却匆忙谢幕,在中国历史上书写了一段宛如昙花般脆弱、短暂的璀璨辉煌”概括可知,“匆忙谢幕”说明短暂,“璀璨辉煌”说明繁荣,所以材料反映了隋朝的特点是繁荣而短暂,C项正确;题干材料没有体现实现统一,排除A项;题干材料没有体现统治残暴,排除B项;题干材料没有体现祟尚节俭,排除D项。故选C项。

12.A

【分析】

【详解】

依据题干的图片信息,结合所学知识可知,图片人物是隋文帝,581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝。589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一,A符合题意;BCD三项是隋炀帝的贡献,与题干人物无关,排除;故选A。

13.D

【详解】

581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝,589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一,D符合题意;AC项是隋炀帝的功绩,排除;B项是唐玄宗的功绩,排除。故选择D。

14.B

【详解】

依据题干“隋朝建有含嘉仓、洛阳仓等多个粮仓……”可知:隋朝粮仓储备充足,反映了其经济发展,因此国家经济实力增强,故B正确;题干没有反映隋朝实现了国家统一或创立了科举制度选拔人才或实行轻徭薄赋的经济政策,ACD排除。故选B。

15.D

【详解】

根据题干信息“隋氏西京(长安)太仓,东京(洛阳)含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米粟多者千万石,少者不减数百万。”结合所学知识可知,从材料中可以看出隋朝仓库储粮丰富。选项D符合题意;隋朝实现了国强民富,不符合史实,A排除;隋朝自然环境好,与题干内容没有联系,B排除;隋朝时实行暴政,题干内容无法体现,C排除。故选D。

16.B

【详解】

依据题文所给信息,并结合所学知识可知,这是对我国古代大运河的高度评价,故B项符合题意,ACD项不符合题意应排除。故应选B。

17.C

【详解】

依据所学可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,自北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,通过大运河由南往北运输货物,从余杭(今杭州)出发,坐船去洛阳依次需要经过江南河、邗沟、通济渠,所以C项符合题意。而会通河、通惠河是元朝的运河段,从杭州水路到洛阳做生意不经过永济渠。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

18.A

【详解】

根据所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。这样洛阳就成了粮食的周转中心,出现了如含嘉仓遗址、洛口仓(兴洛仓)遗址、回洛仓遗址、黎阳仓遗址等,A项正确;东西交通大动脉是丝绸之路,不经过洛阳,排除B项;粮仓建设与地理气候无关,排除C项;隋唐时期的都城是长安,排除D项。故选A项。

19.C

【详解】

根据材料结合所学可知,南北朝之后和唐朝之前的朝代是隋朝,开凿运河,创立科举发生在隋朝,故C符合题意;罢黜百家,独尊儒术发生在西汉时期,故A不符合题意;崇文抑武,“积贫”“积弱”发生在宋朝,故B不符合题意;贞观之治,开元盛世发生在唐朝,故D不符合题意;故选C。

20.A

【详解】

结合所学知识可知,为巩固隋朝统治,加强南北交通,公元605年,隋炀帝征发民工几百万,利用了天然河道和旧有渠道,开通了以东都洛阳为中心,开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成了一条贯通北起涿郡,南到余杭的的大运河,大运河全长两千多千米,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,是古代世界上最长的运河,从余杭到洛阳不必经过永济渠,A项正确;从余杭到洛阳需依次经过江南河、邗沟和通济渠,排除B项、C项和D项。故选A项。

21.C

【分析】

【详解】

依据图片信息并结合所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。隋炀帝在位期间,从605年开始开凿贯通南北的大运河,以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化的交流,所以C项符合题意;而ABD三项在图片信息中体现不出来,排除。故选C。

22.A

【详解】

根据“运漕商旅,往来不绝”可知,大运河的修建连接了南北。促进了经济文化交流。A正确;造船技术、巡游玩乐在材料中没有体现。BD错误;隋朝结束分裂局面的标志是灭陈。C错误。综上故选A。

23.C

【详解】

依据所学可知,为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治,605年隋炀帝命人开凿大运河。隋朝大运河的中心是洛阳,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),全长两千多公里,是古代世界最长的运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对后世产生深远的影响,故C符合题意;大运河促进了隋朝的统一、大运河解决了北方缺水问题表述错误,故AB不合题意;隋炀帝的暴政导致隋朝的短命而亡,故D不合题意。故此题选C。

24.C

【详解】

根据所学知识可知,隋炀帝时期开通大运河,促进了南北经济和文化的交流,C符合题意;AB项不是大运河开通的主要作用,排除;加速了隋朝统治的灭亡进程不属于“利”,D排除。故选择C。

25.A

【详解】

根据所学知识,中国古代当政者为了把长江流域日益增长的财富供给京城的朝廷和东北边陲的驻兵,想了很多办法,隋炀帝时,开凿大运河。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,南方的财富输入北方,A正确;科举制是以分科考试选拔官吏的制度,排除B;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用,排除C;转移经济重心与“把长江流域日益增长的财富供给京城的朝廷和东北边陲的驻兵”不符,排除D。故选A。

26.A

【详解】

材料大意为:往北可以通道河北经营渔业,往南可以通到扬州(古时扬州亦称江都)经营运输,他的利用价值是很广的,旨在说明隋朝大运河的开凿,促进了南北的经济交流,A符合题意;促进了民族融合不符合材料主旨,B不符合题意;巩固了封建统治属于目的,不符合材料主旨,C不符合题意;结束了分裂局面不是材料主旨,D不符合题意。故选A。

27.C

【详解】

材料“因大运河的存在,道口烧鸡被商人通过航运带至全国各地,现道口烧鸡作为老字号名扬海内外”强调的是大运河促进了沿岸经济的发展,C正确;材料未涉及南北经济交流问题,A排除;BD属于表象,排除。故选C。

28.C

【详解】

605年,为了加强南北交通,巩固对全国的统治,隋朝开通了大运河,故C符合题意;战国时期,水工郑国开凿了郑国渠,秦国蜀守李冰开凿了都江堰,排除AB;公元前214年,为统一岭南,秦始皇开凿了灵渠,沟通了长江水系和珠江水系,排除D。故选C。

29.D

【详解】

根据所学知识可知,隋朝大运河的中心是洛阳。D正确;涿郡是大运河的最北段。A错误;余杭是大运河的最南端。B错误;长安不是大运河的中心点。C错误。综上故选D。

30.B

【详解】

依据题干信息“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波,若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”结合所学可知,隋炀帝时期,大运河的开凿虽然耗费了大量的人力财力,民不聊生,引起社会动荡,加速了隋朝的灭亡。但是从长远来看,大运河是我国南北交通的大动脉,它大大促进了我国南北政治经济的交流,有利于国家的统一,故B符合题意;ACD不是作者表达的本意,不合题意。故此题选B。

31.B

【详解】

依据“国家粮仓设在洛阳,江南等地的漕(通过水道运输粮食)粮大量运来”“漕船往来,千里不绝”,可知大运河加强了南北经济交流,成为南北交通的大动脉,B正确;题干没有反映大运河的开通在政治上巩固了国家统一,A排除;题干也没有反映大运河的开通改变了我国经济重心,事实上魏晋南北朝时期江南已经得到显著开发,为经济重心南移奠定了基础,C排除;题干也没有反映大运河的开通促进物种交换,这应当属于新航路开辟的作用,D排除。故选B。

32.D

【详解】

依据课本所学可知,为加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。隋炀帝从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳(今河南洛阳)为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭(今浙江杭州),连接海河、黄河、淮海、长江和钱塘江五大水系。由此可知D图符合题意大运河走向,D正确;ABC三项与大运河走向不符,排除;故选D。

33.A

【分析】

【详解】

由材料可知,隋朝大运河的开通沟通了南北方交通,便利了官方运输和民间商旅,虽然当时人们开凿大运河十分辛苦,但给后世带来极大便利,故选A;虽然修建运河工程浩大,但并非题干主旨,故排除B;大运河连接了五大水系,材料没有提及,故排除C;隋炀帝的残暴统治材料没有涉及,故排除D。

34.D

【详解】

根据材料“3+4+5=1(一条完整的大运河,其中‘3’寓意大运河的三个端点;‘4’寓意大运河的四段;‘5’寓意大运河沟通的五大水系”及所学知识可知,该运河为隋朝大运河,目的是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,故D项正确;根据所学知识可知,涿郡、余杭、洛阳是其三个端点,故A项错误;四段是江南河、邗沟、通济渠、永济渠,故B项错误;隋炀帝在位时开始修建,故C项错误。故选D项。

35.(1)年代:公元前221年。改革:商鞅变法。

(2)改革:北魏孝文帝改革。促进了民族交融。

(3)基础:魏晋南北朝时期的民族大交融。。都为实现国家的统一奠定了基础。

(4)品质:敢为人先的进取精神;破旧立新的创新精神;高度的社会责任感;坚韧不拔的毅力;敢于坚持真理的信念;改革必胜的信心;公而忘私的奉献精神;舍生取义的牺牲精神;等等。

【详解】

(1)依据题干“至于始皇,遂并天下”反映的是秦始皇统一天下。结合课本所学可知,公元前221年,秦国军队先后攻灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,完成了统一大业,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

(2)依据材料二“如果说从平城到洛阳的北魏是汉化先行者,那么西魏、北周就是追随者。”可知反映的是北魏孝文帝改革。结合课本所学,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,494年把都城从平城迁都洛阳,推行了一系列汉化措施。这些措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)依据材料二“……隋朝的统一,建立在魏晋南北朝民族大融合的基础之上。”由此可知隋朝建立的基础是魏晋南北朝时期的民族大交融;依据材料一商鞅变法为秦朝的统一奠定了基础;魏孝文帝改革促进了民族大融合,为隋朝统一奠定了。由此两次改革,都为实现国家的统一奠定了基础。

(4)依据前面的材料,商鞅变法和魏孝文帝改革,商鞅和孝文帝排除重重困难,坚持进行改革创新,得出改革品质:敢为人先的进取精神;破旧立新的创新精神;高度的社会责任感;坚韧不拔的毅力;敢于坚持真理的信念;改革必胜的信心;公而忘私的奉献精神;舍生取义的牺牲精神;等等。

36.(1)根治岷江水患,发展川西的农业;灌溉与防洪。

(2)江南河、邗沟、通济渠;隋炀帝

(3)洛阳、涿郡、余杭

(4)利用自然条件,人与自然和谐相处。

【详解】

(1)根据“ 战国时期秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业”得出根治岷江水患,发展川西的农业;根据“枯水季节将水调入内江,以利用灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全”得出灌溉与防洪。

(2)结合所学内容可知,隋唐大运河一次途径的河段名称是江南河、邗沟、通济渠;是隋炀帝在位期间修建的。

(3)结合所学内容可知大运河的中心是洛阳,北到涿郡,南抵余杭。

(4)综合材料内容可知,都江堰和大运河修建的理念的共同点在于利用自然条件,人与自然和谐相处。

37.(1)隋文帝

(2)标志着科举制度正式诞生

(3)隋朝大运河 加强了南北地区的政治、经济和文化交流。

【详解】

(1)根据材料“他成功地统一了经历数百年严重分裂的中国……实行通过考试选拔政府官吏的制度”结合所学可知,公元581年2月,北周静帝禅让于丞相杨坚,北周覆亡,隋文帝杨坚定国号为“隋”,公元589年,隋军南下灭陈朝,统一中国,结束了自西晋末年以来中国长达近300年的分裂局面,隋文帝建国后在政治、经济、文化和外交等领域进行大改革,推行通过考试选拔官吏的制度,因此材料所述人物是隋文帝。

(2)根据材料“大业三年设十科举人,中有‘学业优敏,文才秀美’一条,或即进士科之始”结合所学可知,大业三年,即在607年,隋炀帝定十科举人,其中有“文才秀美”一科,当即进士科,这是科举制度开始的标志,因此材料所述内容是科举制正式诞生的标志。

(3)工程,根据材料“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”结合所学可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北至涿郡,南至余杭,加强了南北经济文化的交流,但在挖通的过程中投入大量人力、物力、财力等,增加了人民的负担,从而材料说“尽道隋亡为此河”,因此材料体现了隋朝时期大运河。意义,根据所学之色可知,隋朝大运河的开通加强了中国南北的沟通,促进了沿河城市的繁荣,是中国古代劳动人民创造的一项伟大的水利建设工程。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·河南社旗·七年级期末)下图是隋朝重大历史事件的时间轴,图中的①②③代表相关的历史事件,按事件发生的先后顺序排列正确的是( )

A.①隋朝建立②隋灭陈,统一全国③开凿大运河

B.①隋灭陈,统一全国②隋朝建立③开凿大运河

C.①开凿大运河②隋朝建立③隋灭陈,统一全国

D.①隋朝建立②开凿大运河③隋灭陈,统一全国

2.(2021·河南西峡·七年级期末)含嘉仓是隋朝在洛阳修建的最大粮库。经考古发掘,遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。隋文帝末年,国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年。上述材料反映了隋朝

A.统治十分残暴 B.洛阳盛产粮食 C.横征暴敛无度 D.社会经济发展

3.(2021·河南永城·七年级期末)隋朝虽然短暂,但在历史上却留下了光彩的一页,这里的“光彩”指的是()

①统一全国②开凿大运河③创立科举制④民族关系融洽

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

4.(2021·河南·七年级期末)《资治通鉴 隋纪》记载:“陈国皆平,得州三十,郡一百,县四百。”这一历史事件

A.标志着隋灭陈,完成国家统一 B.标志着南北方出现了民族大交融

C.标志着统一多民族国家开始建立 D.开启了隋朝百年经济社会发展

5.(2021·河南南阳·七年级期末)“壮志归隋,扫平六代江南梦;坚心使命,结束五胡塞外争。”此对联歌颂了隋文帝

A.勤政爱民 B.统一全国 C.扩大疆域 D.重视文教

6.(2021·河南平舆·七年级期末)有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽短暂却光芒四射。下列对“流星”的理解,正确的是( )

A.繁荣而短暂 B.实现了统一 C.统治者残暴 D.大运河开通

7.(2021·河南新蔡·七年级期末)隋朝在历史上重新统一了分裂的中国,但它却是一个短暂的王朝,其统治类似于历史上的( )

A.东汉 B.秦朝 C.北魏 D.元朝

8.(2021·河南济源·七年级期末)下图给我们提供的历史信息是( )

A.隋朝的建立 B.隋朝的统一 C.隋朝建立与灭亡 D.隋朝建立与统一

9.(2021·河南宛城·七年级期末)灭掉陈朝,“开创了中国历史上继秦汉以后第二次大统一局面”的统治者是

A.北魏孝文帝 B.隋文帝 C.唐太宗 D.唐玄宗

10.(2021·河南新乡·七年级期末)小明在网上检索了以下关键词∶“结束长期分裂局面”“开通大运河”“赵州桥”。据此可知,他研究的朝代是( )

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.元朝

11.(2021·河南息县·七年级期末)某历史老师在课堂上用这样一句话来概括隋朝:它在中华帝国的正午时分高调登场,却匆忙谢幕,在中国历史上书写了一段宛如昙花般脆弱、短暂的璀璨辉煌。材料反映了隋朝的特点是

A.实现了统一 B.统治残暴 C.繁荣而短暂 D.祟尚节俭

12.(2021·河南西平·七年级期末)下列属于如下图人物历史功绩的是( )

A.实现国家统一 B.派人三赴流求

C.开通大运河 D.创立科举制

13.(2021·河南滑县·七年级期末)隋文帝杨坚励精图治,开创了辉煌的“开皇之治”。下列属于隋文帝功绩的是

A.正式确立了科举制 B.开创了“开元盛世”

C.开通了隋朝大运河 D.结束了分裂的局面

14.(2021·河南舞钢·七年级期末)隋朝建有含嘉仓、洛口仓等多个粮仓,题1图中的含嘉仓是最大的国家粮仓。经考古发掘,其遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。仓窑口径最大的达18米,最深的达12米。这主要反映了隋朝

A.完成统一 B.经济发展 C.创立科举 D.轻徭薄赋

15.(2021·河南邓州·七年级期末)据史书记载:“隋氏西京(长安)太仓,东京(洛阳)含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米粟多者千万石,少者不减数百万。”从中可以看出

A.隋朝实现了国强民富 B.隋朝自然环境好 C.隋朝时实行暴政 D.隋朝仓库储粮丰富

16.(2021·河南巩义·七年级期末)“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉!”这是对我国古代哪一历史现象的高度评价

A.赵州桥的修建

B.大运河的开凿

C.指南针用于航海

D.市舶司的设立

17.(2021·河南永城·七年级期末)隋朝时,一位商人从今天的杭州由水路到洛阳做生意,他先后要经过

A.永济渠,江南河,邗沟

B.通济渠,会通河,江南河

C.江南河,邗沟,通济渠

D.通惠河,江南河,邗沟

18.(2021·河南焦作·七年级期末)近年来在河南洛阳附近发现了多处隋唐时期的粮仓遗址,如含嘉仓遗址、洛口仓(兴洛仓)遗址、回洛仓遗址、黎阳仓遗址等。这主要因为洛阳( )

A.是当时漕运体系的枢纽 B.是东西交通大动脉

C.地理气候适合储备粮食 D.是隋唐时期的都城

19.(2021·河南长垣·七年级期末)与如图中①所处朝代相关的史实是( )

A.罢黜百家,独尊儒术 B.崇文抑武,“积贫”“积弱”

C.开凿运河,创立科举 D.贞观之治,开元盛世

20.(2021·河南息县·七年级期末)武则天创设殿试,在东都洛阳举行殿试考试。一位家在余杭的书生,要到洛阳参加考试,如果走运河水路,下列河段他不必经过的是

A.永济渠 B.通济渠 C.邗沟 D.江南河

21.(2021·河南沈丘·七年级期末)据下图信息可知,大运河的修建

A.实现了政治中心转移 B.完成了经济重心南移

C.沟通了南北经济交流 D.促成了海上贸易扩张

22.(2021·河南唐河·七年级期末)唐朝《通史》中记载:“隋炀帝大业元年,更令开导,名通济渠一运漕商旅,往来不绝”。史料体现大运河开通的作用是( )

A.促进经济交流 B.提高造船技术 C.结束分裂局面 D.便利巡游玩乐

23.(2021·河南汝南·七年级期末)古人评论说“隋炀帝此举,为其国促数年之作(国运),而为后此开万世之利,可谓不仁而有功。”隋炀帝开凿大运河的“功”是( )

A.大运河促进了隋朝的统一

B.大运河解决了北方缺水问题

C.大运河加强了南北政治、经济和文化的交流

D.大运河方便调运江南财物、巩固隋朝的统治

24.(2021·河南方城·七年级期末)水利工程的意义就在于“水”和“利”二字,就是利用“水”来做对我们有“利”的事情。关于隋朝大运河工程最重要的“利”是

A.便利了两岸百姓观赏江南美景 B.成为古代世界上最长的运河

C.促进了南北经济和文化的交流 D.加速了隋朝统治的灭亡进程

25.(2021·河南淅川·七年级期末)把长江流域日益增长的财富供给京城的朝廷和东北边陲的驻兵,是中国古代当政者面临的重大问题。下列措施与解决该问题相关的是

A.开凿大运河 B.创立科举制 C.开辟丝绸之路 D.转移经济重心

26.(2021·河南罗山·七年级期末)“北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博(丰厚)哉。”这反映出隋朝开凿的大运河

A.促进了经济交流

B.促进了民族融合

C.巩固了封建统治

D.结束了分裂局面

27.(2021·河南·七年级期末)大运河河南滑县段所具备的优越的交通地理条件,带来了道口古镇的繁荣。明清至民国期间,道口商贾云集、贸易繁盛、“日进斗金”,为豫北重镇,有“小天津”之称。清代,因大运河的存在,道口烧鸡被商人通过航运带至全国各地,现道口烧鸡作为老字号名扬海内外。材料表述的主旨是大运河

A.促进了南北方经济交流 B.使道口烧鸡家喻户晓

C.带动了沿岸经济的发展 D.使道口与天津齐名

28.(2021·河南通许·七年级期末)为了加强南北政治、经济和文化交流,隋朝开凿的水利工程是( )

A.郑国渠 B.都江堰 C.大运河 D.灵渠

29.(2021·河南偃师·七年级期末)大运河在2014年第38届世界遗产大会上获准列入《世界遗产名录》,成为中国第46个世界遗产项目。隋朝时,这条世界上建造时间最早、空间跨度最大的人工运河的中心是

A.涿郡 B.余杭 C.长安 D.洛阳

30.(2021·河南西平·七年级期末)“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波,若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”这是唐代诗人皮日休《汴河怀古》中对隋朝大运河的评价。诗人认为大运河最主要的影响是

A.激化了社会矛盾导致隋朝的灭亡

B.促进了南北经济文化交流和发展

C.大运河的开通巩固了隋朝的统治

D.兴修水利工程促进了农业的发展

31.(2021·河南·淮阳第一高级中学七年级期末)隋唐时期,国家粮仓设在洛阳,江南等地的漕(通过水道运输粮食)粮大量运来,运河上终日“漕船往来,千里不绝”。材料反映了大运河的开通( )

A.巩固了国家统一 B.加强了经济交流

C.改变了经济重心 D.促进了物种交换

32.(2021·河南叶县·七年级期末)用图示法描绘隋朝大运河大致走向,贴切的是

A. B.

C. D.

33.(2021·河南新野·七年级期末)隋炀帝大业元年(公元605年),“更另开导,名通济渠……自扬、益、湖南至交、广、闽中等州,公家运漕,私行商旅,舳舻相继。隋氏作之虽劳,后代实受其利焉。”材料说明了

A.隋朝运河造福后世 B.修建运河工程浩大

C.大运河连接了五大水系 D.隋炀帝的残暴统治

34.(2021·河南浉河·七年级期末)某学者曾经这样形容大运河“3+4+5=1(一条完整的大运河,其中“3”寓意大运河的三个端点;“4”寓意大运河的四段;“5”寓意大运河沟通的五大水系。下列说法,正确的是

A.涿郡、余杭、长安是其三个端点

B.四段是江南河、邗沟、通济渠、都江堰

C.隋文帝在位时开始修建

D.目的是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治

二、综合题

35.(2021·河南固始·七年级期末)改革是推动历史发展的重要动力。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏……倾邻国而雄诸侯。至于始皇,遂并天下。

——《汉书》

材料二 如果说从平城到洛阳的北魏是汉化先行者,那么西魏、北周就是追随者。……北周政权,折射出中华民族历史重新走向全国统一的曙光。……隋朝的统一,建立在魏晋南北朝民族大融合的基础之上。

请回答:

(1)材料一中“至于始皇,遂并天下”发生在哪一年?这得益于哪一次改革?

(2)材料二反映的是哪次改革?这次改革对民族关系发展有何历史作用?

(3)据材料二,隋朝统一的基础是什么?比较材料一、二两次改革的历史作用有何相同之处。

(4)你认为一名改革家应具备哪些优秀品质?

36.(2021·河南沈丘·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国时期秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业,率蜀地人民选择高山与平原的交接处,利用地势和河道,建造了都江堰。在途径灌县的岷江修鱼嘴,分为内、外江、调节两江水量,枯水季节将水调入内江,以利用灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全。

——搞编自赵毅主编《中国古代史》

材料二

隋朝大运河示意图

(1)根据材料一,指出李冰主持建造都江堰的目的,并概括其作用。

(2)根据材料二,指出从余杭到洛阳依次途径的大运河河段名称,并写出大运河是谁在位期间修建的?

(3)请写出大运河的三个端点(中心城市,南北端点)。

(4)综合上述材料,概括都江堰、大运河修建理念的共同点。

37.(2021·河南南阳·七年级期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:他成功地统一了经历数百年严重分裂的中国。他最重要的改革之一是实行通过考试选拔政府官吏的制度,为中国提供一批批非常得力的行政官员。

材料二:“大业三年设十科举人,中有‘学业优敏,文才秀美’一条,或即进士科之始。”

材料三:尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。

请回答:

(1)材料一中的“他”指的是谁?

(2)材料二中“进士科”的创设有何标志性意义?

(3)材料三中所说的是我国古代的哪项伟大工程?这一工程的开通有什么意义?

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

581年,北周外戚杨坚建立隋朝,589年,隋文帝灭陈,实现了南北统一。为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝从605年开始开通了一条纵贯南北的大运河。故A符合题意,BCD不符合题意。故答案选A。

2.D

【详解】

依据题干“遗址面积40多万平方米,有数百个粮窖。隋文帝末年,国家储备的物资和粮食可以供应全国五六十年”的信息可知,隋朝时期,经济发展迅速,粮食产量多,社会富裕,D符合题意;ABC三项的内容与题干材料无关,排除;故选D。

3.A

【详解】

依据所学知识可知,北周末年,外戚杨坚掌握大权,581年,他夺取北周政权建立隋朝,定都长安。杨坚就是隋文帝,589年,隋军南下,灭掉了南朝最后一个朝代陈,南北重归统一。隋朝创立了三省六部制、科举制,影响深远。为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝开凿了大运河。因此题干中的“光彩”指的是①②③项,故选A。

4.A

【详解】

根据“陈国皆平”可知这一历史事件指的是隋朝灭掉南朝的陈,这是隋完成国家统一的标志,故选A;综上所述可知BCD与完成国家统一的主旨不符,排除。

5.B

【详解】

根据“扫平六代江南梦”“结束五胡塞外争”可知,材料反映的是隋文帝统一全国,B符合题意;ACD项材料没有体现,排除。故选择B。

6.A

【详解】

结合所学知识可知,隋朝建立后,统一南北结束了长期政权分立的局面。隋朝开通了贯穿南北的大运河,创立了科举制,对后世产生深远影响,但是其二世而亡,因此其特征是繁荣而短暂,A项正确;BCD均是隋朝繁荣而短暂的表现,排除。故选A。

7.B

【详解】

试题分析:此题考查隋朝与秦朝相关的知识点。阅读题文所给提示信息:隋朝在中国历史上是一个短暂的王朝。因为秦朝统一六国,但是持续时间也短暂,统一于公元前221年,止于公元前207年。只有选项B符合题意,故选B。

考点:人教版七年级下·繁荣与开放的社会·繁盛一时的隋朝

8.D

【详解】

根据材料信息,结合所学知识可知:隋朝之前是南北朝,北朝的最后一个王朝是北周。北周末年,外戚杨坚掌握大权。581年,北周静帝宇文阐被迫禅位大丞相杨坚,杨坚夺取北周政权,建立隋朝,以长安为都城,杨坚就是隋文帝。当时在南方的割据政权是陈朝。陈后主不问政事,沉迷享乐。589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国。故选项D符合题意;A项没有反映出隋朝的统一,故选项A不符合题意;B项没有反映出隋朝的建立,故选项B不符合题意;材料没有反映出隋朝的灭亡,故选项C不符合题意。故答案为D。

9.B

【分析】

【详解】

依据所学可知,581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝。589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一,因此灭掉陈朝的是隋文帝,故B符合题意;北魏孝文帝没有完成国家统一,排除A;唐太宗、唐玄宗是唐朝时期的皇帝,是继隋朝之后的大统一局面的帝王,排除CD。故选B。

10.A

【详解】

根据“结束长期分裂局面”“开通大运河”“赵州桥”结合所学知识可知,隋朝的建立结束长期分裂局面,隋炀帝时期开创大运河,隋朝的工匠李春主持建造赵州桥,A符合题意;综合上述分析可知BCD项不符,排除。故选择A。

11.C

【详解】

根据题干信息“它在中华帝国的正午时分高调登场,却匆忙谢幕,在中国历史上书写了一段宛如昙花般脆弱、短暂的璀璨辉煌”概括可知,“匆忙谢幕”说明短暂,“璀璨辉煌”说明繁荣,所以材料反映了隋朝的特点是繁荣而短暂,C项正确;题干材料没有体现实现统一,排除A项;题干材料没有体现统治残暴,排除B项;题干材料没有体现祟尚节俭,排除D项。故选C项。

12.A

【分析】

【详解】

依据题干的图片信息,结合所学知识可知,图片人物是隋文帝,581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝。589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一,A符合题意;BCD三项是隋炀帝的贡献,与题干人物无关,排除;故选A。

13.D

【详解】

581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,杨坚就是隋文帝,589年,隋朝灭掉了南方的陈朝,结束了南北朝时期分裂割据局面,使南北重归统一,D符合题意;AC项是隋炀帝的功绩,排除;B项是唐玄宗的功绩,排除。故选择D。

14.B

【详解】

依据题干“隋朝建有含嘉仓、洛阳仓等多个粮仓……”可知:隋朝粮仓储备充足,反映了其经济发展,因此国家经济实力增强,故B正确;题干没有反映隋朝实现了国家统一或创立了科举制度选拔人才或实行轻徭薄赋的经济政策,ACD排除。故选B。

15.D

【详解】

根据题干信息“隋氏西京(长安)太仓,东京(洛阳)含嘉仓、洛口仓,华州永丰仓,陕州太原仓,储米粟多者千万石,少者不减数百万。”结合所学知识可知,从材料中可以看出隋朝仓库储粮丰富。选项D符合题意;隋朝实现了国强民富,不符合史实,A排除;隋朝自然环境好,与题干内容没有联系,B排除;隋朝时实行暴政,题干内容无法体现,C排除。故选D。

16.B

【详解】

依据题文所给信息,并结合所学知识可知,这是对我国古代大运河的高度评价,故B项符合题意,ACD项不符合题意应排除。故应选B。

17.C

【详解】

依据所学可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭,自北向南分为永济渠、通济渠、邗沟和江南河四段,通过大运河由南往北运输货物,从余杭(今杭州)出发,坐船去洛阳依次需要经过江南河、邗沟、通济渠,所以C项符合题意。而会通河、通惠河是元朝的运河段,从杭州水路到洛阳做生意不经过永济渠。由此分析ABD三项均不符合题意,排除,故选C。

18.A

【详解】

根据所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。605年,隋炀帝下令开凿了大运河。大运河以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。这样洛阳就成了粮食的周转中心,出现了如含嘉仓遗址、洛口仓(兴洛仓)遗址、回洛仓遗址、黎阳仓遗址等,A项正确;东西交通大动脉是丝绸之路,不经过洛阳,排除B项;粮仓建设与地理气候无关,排除C项;隋唐时期的都城是长安,排除D项。故选A项。

19.C

【详解】

根据材料结合所学可知,南北朝之后和唐朝之前的朝代是隋朝,开凿运河,创立科举发生在隋朝,故C符合题意;罢黜百家,独尊儒术发生在西汉时期,故A不符合题意;崇文抑武,“积贫”“积弱”发生在宋朝,故B不符合题意;贞观之治,开元盛世发生在唐朝,故D不符合题意;故选C。

20.A

【详解】

结合所学知识可知,为巩固隋朝统治,加强南北交通,公元605年,隋炀帝征发民工几百万,利用了天然河道和旧有渠道,开通了以东都洛阳为中心,开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成了一条贯通北起涿郡,南到余杭的的大运河,大运河全长两千多千米,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,是古代世界上最长的运河,从余杭到洛阳不必经过永济渠,A项正确;从余杭到洛阳需依次经过江南河、邗沟和通济渠,排除B项、C项和D项。故选A项。

21.C

【分析】

【详解】

依据图片信息并结合所学可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。隋炀帝在位期间,从605年开始开凿贯通南北的大运河,以洛阳为中心,北达涿郡,南至余杭。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化的交流,所以C项符合题意;而ABD三项在图片信息中体现不出来,排除。故选C。

22.A

【详解】

根据“运漕商旅,往来不绝”可知,大运河的修建连接了南北。促进了经济文化交流。A正确;造船技术、巡游玩乐在材料中没有体现。BD错误;隋朝结束分裂局面的标志是灭陈。C错误。综上故选A。

23.C

【详解】

依据所学可知,为了加强南北交通,巩固隋朝对全国的统治,605年隋炀帝命人开凿大运河。隋朝大运河的中心是洛阳,北达涿郡(今北京),南至余杭(今杭州),全长两千多公里,是古代世界最长的运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流,对后世产生深远的影响,故C符合题意;大运河促进了隋朝的统一、大运河解决了北方缺水问题表述错误,故AB不合题意;隋炀帝的暴政导致隋朝的短命而亡,故D不合题意。故此题选C。

24.C

【详解】

根据所学知识可知,隋炀帝时期开通大运河,促进了南北经济和文化的交流,C符合题意;AB项不是大运河开通的主要作用,排除;加速了隋朝统治的灭亡进程不属于“利”,D排除。故选择C。

25.A

【详解】

根据所学知识,中国古代当政者为了把长江流域日益增长的财富供给京城的朝廷和东北边陲的驻兵,想了很多办法,隋炀帝时,开凿大运河。大运河的开通,加强了南北地区政治、经济和文化交流,南方的财富输入北方,A正确;科举制是以分科考试选拔官吏的制度,排除B;丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对于中国同其他国家和地区的贸易与文化交流,起到了极大的促进作用,排除C;转移经济重心与“把长江流域日益增长的财富供给京城的朝廷和东北边陲的驻兵”不符,排除D。故选A。

26.A

【详解】

材料大意为:往北可以通道河北经营渔业,往南可以通到扬州(古时扬州亦称江都)经营运输,他的利用价值是很广的,旨在说明隋朝大运河的开凿,促进了南北的经济交流,A符合题意;促进了民族融合不符合材料主旨,B不符合题意;巩固了封建统治属于目的,不符合材料主旨,C不符合题意;结束了分裂局面不是材料主旨,D不符合题意。故选A。

27.C

【详解】

材料“因大运河的存在,道口烧鸡被商人通过航运带至全国各地,现道口烧鸡作为老字号名扬海内外”强调的是大运河促进了沿岸经济的发展,C正确;材料未涉及南北经济交流问题,A排除;BD属于表象,排除。故选C。

28.C

【详解】

605年,为了加强南北交通,巩固对全国的统治,隋朝开通了大运河,故C符合题意;战国时期,水工郑国开凿了郑国渠,秦国蜀守李冰开凿了都江堰,排除AB;公元前214年,为统一岭南,秦始皇开凿了灵渠,沟通了长江水系和珠江水系,排除D。故选C。

29.D

【详解】

根据所学知识可知,隋朝大运河的中心是洛阳。D正确;涿郡是大运河的最北段。A错误;余杭是大运河的最南端。B错误;长安不是大运河的中心点。C错误。综上故选D。

30.B

【详解】

依据题干信息“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波,若无水殿龙舟事,共禹论功不较多”结合所学可知,隋炀帝时期,大运河的开凿虽然耗费了大量的人力财力,民不聊生,引起社会动荡,加速了隋朝的灭亡。但是从长远来看,大运河是我国南北交通的大动脉,它大大促进了我国南北政治经济的交流,有利于国家的统一,故B符合题意;ACD不是作者表达的本意,不合题意。故此题选B。

31.B

【详解】

依据“国家粮仓设在洛阳,江南等地的漕(通过水道运输粮食)粮大量运来”“漕船往来,千里不绝”,可知大运河加强了南北经济交流,成为南北交通的大动脉,B正确;题干没有反映大运河的开通在政治上巩固了国家统一,A排除;题干也没有反映大运河的开通改变了我国经济重心,事实上魏晋南北朝时期江南已经得到显著开发,为经济重心南移奠定了基础,C排除;题干也没有反映大运河的开通促进物种交换,这应当属于新航路开辟的作用,D排除。故选B。

32.D

【详解】

依据课本所学可知,为加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。隋炀帝从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河。大运河以洛阳(今河南洛阳)为中心,北抵涿郡(今北京),南至余杭(今浙江杭州),连接海河、黄河、淮海、长江和钱塘江五大水系。由此可知D图符合题意大运河走向,D正确;ABC三项与大运河走向不符,排除;故选D。

33.A

【分析】

【详解】

由材料可知,隋朝大运河的开通沟通了南北方交通,便利了官方运输和民间商旅,虽然当时人们开凿大运河十分辛苦,但给后世带来极大便利,故选A;虽然修建运河工程浩大,但并非题干主旨,故排除B;大运河连接了五大水系,材料没有提及,故排除C;隋炀帝的残暴统治材料没有涉及,故排除D。

34.D

【详解】

根据材料“3+4+5=1(一条完整的大运河,其中‘3’寓意大运河的三个端点;‘4’寓意大运河的四段;‘5’寓意大运河沟通的五大水系”及所学知识可知,该运河为隋朝大运河,目的是加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,故D项正确;根据所学知识可知,涿郡、余杭、洛阳是其三个端点,故A项错误;四段是江南河、邗沟、通济渠、永济渠,故B项错误;隋炀帝在位时开始修建,故C项错误。故选D项。

35.(1)年代:公元前221年。改革:商鞅变法。

(2)改革:北魏孝文帝改革。促进了民族交融。

(3)基础:魏晋南北朝时期的民族大交融。。都为实现国家的统一奠定了基础。

(4)品质:敢为人先的进取精神;破旧立新的创新精神;高度的社会责任感;坚韧不拔的毅力;敢于坚持真理的信念;改革必胜的信心;公而忘私的奉献精神;舍生取义的牺牲精神;等等。

【详解】

(1)依据题干“至于始皇,遂并天下”反映的是秦始皇统一天下。结合课本所学可知,公元前221年,秦国军队先后攻灭韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,完成了统一大业,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;商鞅推行一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

(2)依据材料二“如果说从平城到洛阳的北魏是汉化先行者,那么西魏、北周就是追随者。”可知反映的是北魏孝文帝改革。结合课本所学,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,494年把都城从平城迁都洛阳,推行了一系列汉化措施。这些措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)依据材料二“……隋朝的统一,建立在魏晋南北朝民族大融合的基础之上。”由此可知隋朝建立的基础是魏晋南北朝时期的民族大交融;依据材料一商鞅变法为秦朝的统一奠定了基础;魏孝文帝改革促进了民族大融合,为隋朝统一奠定了。由此两次改革,都为实现国家的统一奠定了基础。

(4)依据前面的材料,商鞅变法和魏孝文帝改革,商鞅和孝文帝排除重重困难,坚持进行改革创新,得出改革品质:敢为人先的进取精神;破旧立新的创新精神;高度的社会责任感;坚韧不拔的毅力;敢于坚持真理的信念;改革必胜的信心;公而忘私的奉献精神;舍生取义的牺牲精神;等等。

36.(1)根治岷江水患,发展川西的农业;灌溉与防洪。

(2)江南河、邗沟、通济渠;隋炀帝

(3)洛阳、涿郡、余杭

(4)利用自然条件,人与自然和谐相处。

【详解】

(1)根据“ 战国时期秦国李冰为根治岷江水患,发展川西农业”得出根治岷江水患,发展川西的农业;根据“枯水季节将水调入内江,以利用灌溉,涨水季节将水调往外江,保证灌县县城的安全”得出灌溉与防洪。

(2)结合所学内容可知,隋唐大运河一次途径的河段名称是江南河、邗沟、通济渠;是隋炀帝在位期间修建的。

(3)结合所学内容可知大运河的中心是洛阳,北到涿郡,南抵余杭。

(4)综合材料内容可知,都江堰和大运河修建的理念的共同点在于利用自然条件,人与自然和谐相处。

37.(1)隋文帝

(2)标志着科举制度正式诞生

(3)隋朝大运河 加强了南北地区的政治、经济和文化交流。

【详解】

(1)根据材料“他成功地统一了经历数百年严重分裂的中国……实行通过考试选拔政府官吏的制度”结合所学可知,公元581年2月,北周静帝禅让于丞相杨坚,北周覆亡,隋文帝杨坚定国号为“隋”,公元589年,隋军南下灭陈朝,统一中国,结束了自西晋末年以来中国长达近300年的分裂局面,隋文帝建国后在政治、经济、文化和外交等领域进行大改革,推行通过考试选拔官吏的制度,因此材料所述人物是隋文帝。

(2)根据材料“大业三年设十科举人,中有‘学业优敏,文才秀美’一条,或即进士科之始”结合所学可知,大业三年,即在607年,隋炀帝定十科举人,其中有“文才秀美”一科,当即进士科,这是科举制度开始的标志,因此材料所述内容是科举制正式诞生的标志。

(3)工程,根据材料“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波”结合所学可知,隋朝大运河以洛阳为中心,北至涿郡,南至余杭,加强了南北经济文化的交流,但在挖通的过程中投入大量人力、物力、财力等,增加了人民的负担,从而材料说“尽道隋亡为此河”,因此材料体现了隋朝时期大运河。意义,根据所学之色可知,隋朝大运河的开通加强了中国南北的沟通,促进了沿河城市的繁荣,是中国古代劳动人民创造的一项伟大的水利建设工程。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源