第18课 科技文化成就 课件(64张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 科技文化成就 课件(64张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 143.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-10 18:56:46 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

空白演示

在此输入您的封面副标题

第18课

科技文化成就

目 录

一、从“两弹一星”到漫步太空

二、杂交水稻与青蒿素

三、文化事业的发展

空白演示

在此输入您的封面副标题

一、从“两弹一星”到漫步太空

材料一 1953年,联合国在朝鲜战场的战事吃紧,美军陆军五星上将兼总统艾森豪威尔武断的下达命令,将携带核弹头的导弹紧急运到日本的冲绳岛,以防不测。1955年,新中国派军队占领了大陈列岛,美国国会强硬地表示:可以对中国使用核武器。

从材料1中看出美国有何企图?

一、从“两弹一星”到漫步太空

美国企图用原子弹威胁新中国

想一想:当时的中国为什么要下定决心发展两弹一星?

一、从“两弹一星”到漫步太空

当时帝国主义国家利用威力巨大的原子弹,对中国和世界上其他爱好和平的国家进行威胁,为了抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,打破帝国主义的核垄断,保卫我国的国家安全,提高我国的国际地位,维护世界和平,我国做出了独立研究“两弹一星”的战略决策。

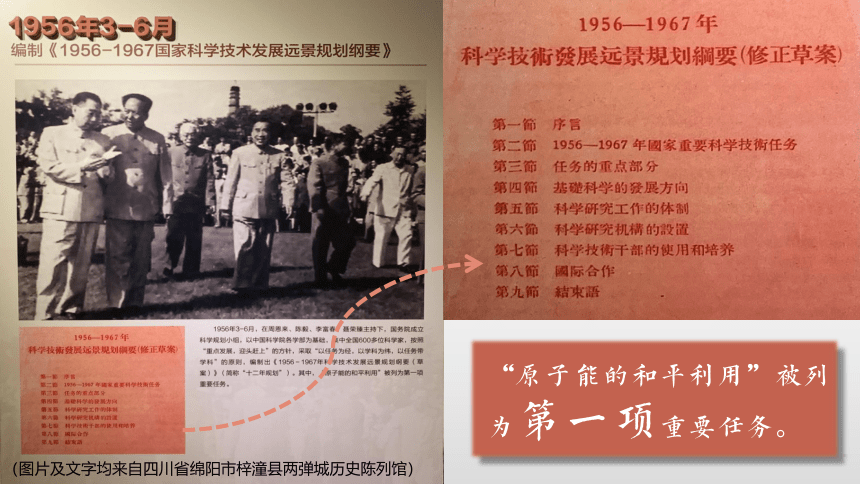

“原子能的和平利用”被列为第一项重要任务。

“原子能的和平利用”被列为第一项重要任务。

(图片及文字均来自四川省绵阳市梓潼县两弹城历史陈列馆)

1.“两弹一星”:

一、从“两弹一星”到漫步太空

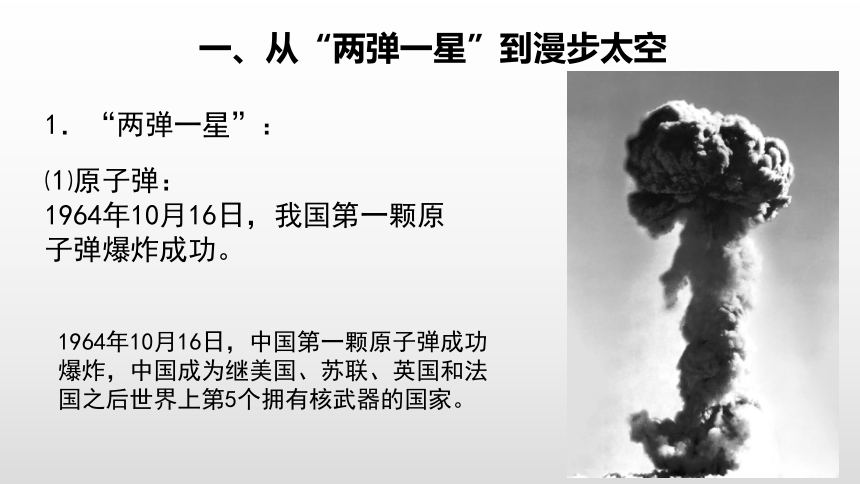

⑴原子弹:

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸,中国成为继美国、苏联、英国和法国之后世界上第5个拥有核武器的国家。

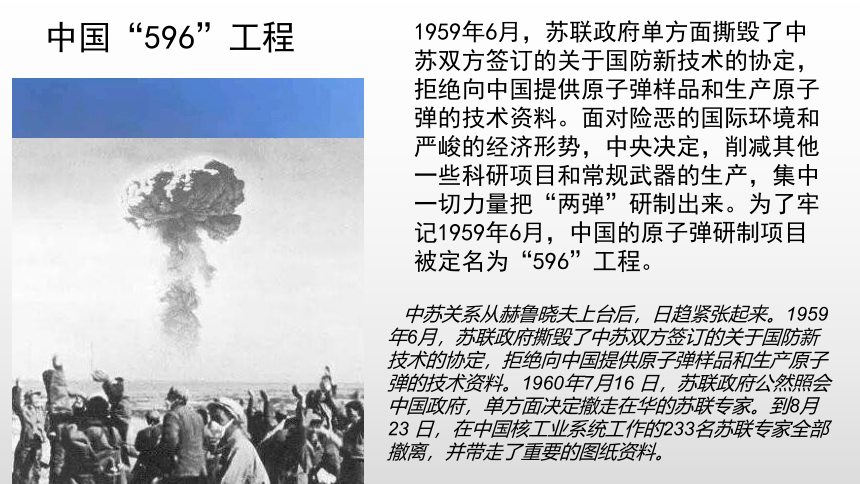

中国“596”工程

1959年6月,苏联政府单方面撕毁了中苏双方签订的关于国防新技术的协定,拒绝向中国提供原子弹样品和生产原子弹的技术资料。面对险恶的国际环境和严峻的经济形势,中央决定,削减其他一些科研项目和常规武器的生产,集中一切力量把“两弹”研制出来。为了牢记1959年6月,中国的原子弹研制项目被定名为“596”工程。

中苏关系从赫鲁晓夫上台后,日趋紧张起来。1959年6月,苏联政府撕毁了中苏双方签订的关于国防新技术的协定,拒绝向中国提供原子弹样品和生产原子弹的技术资料。1960年7月16 日,苏联政府公然照会中国政府,单方面决定撤走在华的苏联专家。到8月23 日,在中国核工业系统工作的233名苏联专家全部撤离,并带走了重要的图纸资料。

1964年10月16日15时中国的第一颗原子弹准时准点成功爆炸

戈壁铸核盾,国防无到有。

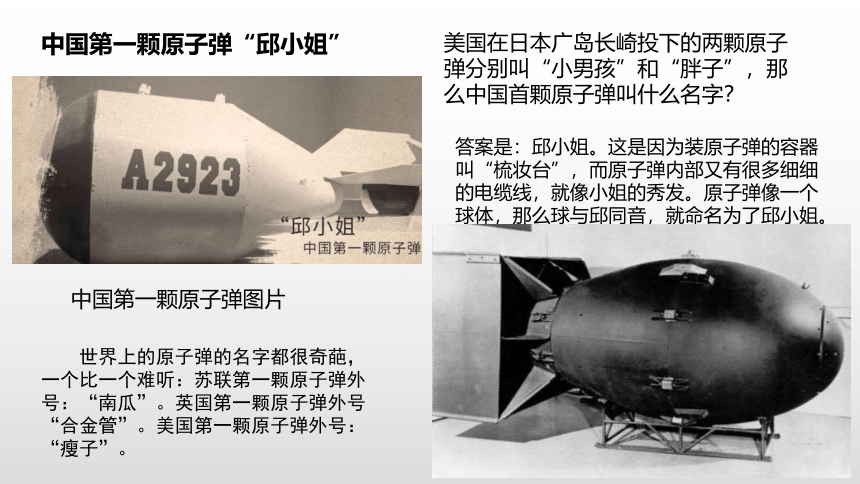

中国第一颗原子弹图片

中国第一颗原子弹“邱小姐”

美国在日本广岛长崎投下的两颗原子弹分别叫“小男孩”和“胖子”,那么中国首颗原子弹叫什么名字?

答案是:邱小姐。这是因为装原子弹的容器叫“梳妆台”,而原子弹内部又有很多细细的电缆线,就像小姐的秀发。原子弹像一个球体,那么球与邱同音,就命名为了邱小姐。

原子弹装配,密语为穿衣;原子弹在装配间,密语为住下房;原子弹在塔上密闭工作间,密语为住上房;原子弹插接雷管,密语为梳辫子;气象的密语为血压;原子弹启爆的时间,密语为零时。

世界上的原子弹的名字都很奇葩,一个比一个难听:苏联第一颗原子弹外号:“南瓜”。英国第一颗原子弹外号“合金管”。美国第一颗原子弹外号:“瘦子”。

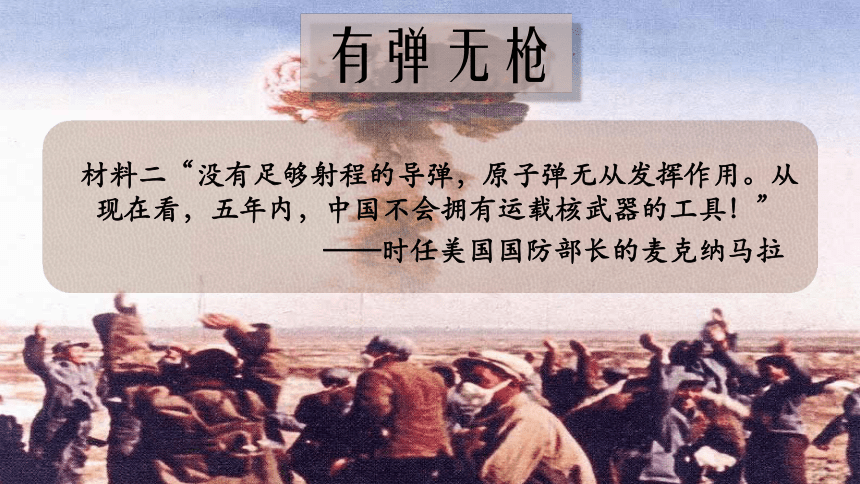

材料二“没有足够射程的导弹,原子弹无从发挥作用。从现在看,五年内,中国不会拥有运载核武器的工具!”

——时任美国国防部长的麦克纳马拉

有弹无枪

1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验取得成功。

我国有了可用于实战的导弹。

⑵导弹:1966年,我国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验。

⑶氢弹:1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功。

一、从“两弹一星”到漫步太空

1.“两弹一星”:

1964年10月16日下午3时

1967年6月17日

参加空投我国第一颗氢弹的徐克江机组成员,左三为机组领航员孙福长

中国第一颗氢弹

第一颗氢弹爆炸现场

为何我国能够在短时间内实现国防建设的从无到有?

法国 8年零6个月

美国 7年零3个月

英国 4年零7个月

苏联 约4年

中国 2年零8个月

原子弹到氢弹的研制时间

“中国闪电般的进步,神话般不可思议。”

——西方科学家

邓稼先(1924年6月25日-1986年7月29日),出生于安徽怀宁,毕业于普渡大学,著名核物理学家,中国科学院院士,中国核武器研制开拓者和奠基者,被称为“两弹元勋”。

1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。1982年获国家自然科学奖一等奖。1985年获两项国家科技进步奖特等奖。1986年获全国劳动模范称号。其因受到核辐射,身患直肠癌,于1986年7月29日在北京不幸逝世。1987年和1989年各获一项国家科技进步奖特等奖 。1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。2009年9月10日入选100位新中国成立以来感动中国人物名单 。2019年12月18日,入选“中国海归70年70人”榜单。

邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,他始终在中国武器制造的第一线,领导了许多学者和技术人员,成功地设计了中国原子弹和氢弹,把中国国防自卫武器引领到了世界先进水平。

“两弹元勋”邓稼先

邓稼先1924年出生于安徽怀宁县一个书香门第的家庭

“两弹元勋”

邓稼先学生注册片

1941年考入西南联合大学物理系

邓稼先学生时期

1948年至1950年,邓稼先在美国普渡大学留学,并获得物理学博士学位。

邓稼先是中国核武器理论研究工作的奠基者之一。是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,被称为“两弹元勋”。在原子弹、氢弹研究中,邓稼先领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,完成了原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。

邓稼和家人合影

1974年,邓稼先(左二)游览北京颐和园。

左起:杨振宁,邓稼先,杨振平

钱学森(1911年12月11日-2009年10月31日),生于上海,祖籍浙江省杭州市,毕业于国立交通大学,世界著名科学家,空气动力学家,中国载人航天奠基人,中国科学院及中国工程院院士,中国两弹一星功勋奖章获得者,被誉为“中国航天之父”“中国导弹之父”“中国自动化控制之父”和“火箭之王”。吴越王钱镠第33世孙,与钱伟长、钱三强并称为“三钱”。

1934年,毕业于国立交通大学机械工程系。1935年,赴美进修。1955年,在毛泽东主席和周恩来总理的争取下回到中国,先后担任了中国科学技术大学近代力学系主任,中国科学院力学研究所所长、第七机械工业部副部长、国防科工委副主任、中国科学技术协会主席、中国人民政治协商会议全国委员会副主席、中国科学院数理化学部委员、中国人民解放军总装备部科技委高级顾问等重要职务。由于钱学森回国效力,中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少20年。2009年10月31日,于北京逝世,享年98岁。

钱学森

钱学森毕业照

青年时期的钱学森

中年时期的钱学森

中国氢弹之父、“两弹一星”元勋于敏

于敏(1926年8月16日-2019年1月16日),出生于河北宁河(今天津市宁河区),毕业于北京大学,著名核物理学家,中国科学院学部委员(院士),中国工程物理研究院原副院长,“共和国勋章”获得者。

他在中国氢弹原理突破中解决了诸多问题,提出了从原理到构形基本完整的设想,对中国核武器发展到国际先进水平作出重要贡献。1982年,获国家自然科学奖一等奖。1985年荣获“五一劳动奖章”。2018年党中央、国务院授予于敏同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“国防科技事业改革发展的重要推动者”。2019年国家主席习近平签署主席令,授予于敏“共和国勋章”。2019年1月16日,于敏在北京去世,享年93岁。

氢弹是在原子弹的基础上发展起来的,但是它比原子弹性能要优越得多,所以世界上几个核大国,核武库里主要的是氢弹。在50年代,我们没有核武器的时候,美国的几个总统都曾经威胁对中国使用核武器,为了打破他们的核垄断,粉碎他们的核威慑,中国必须有自己的氢弹。

祖国需要,

我就去做。

两弹元勋(部分)

邓稼先

钱学森

钱三强

程开甲

孙家栋

They should be the idol we admire

于敏

1.“两弹一星”:

⑷人造地球卫星:1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

一、从“两弹一星”到漫步太空

东方红一号卫星

毛主席参观探空火箭

1960年5月28日,毛泽东在上海参观探空火箭的时关切地问:“火箭可以飞多高?”。讲解员答:“能飞8公里”。毛主席说:“8公里也了不起,应该8公里、20公里、200公里地搞上去”

中国第一颗人造地球卫星东方红一号

东方红一号(代号:DFH-1),是中国于1970年4月24日在酒泉卫星发射中心发射的首颗人造卫星。东方红一号的成功发射,开创了中国航天史的新纪元,使中国成为继苏、美、法、日之后世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家。1970年4月1日,装载着2颗东方红一号卫星和1枚长征一号运载火箭的专列抵达中国酒泉卫星发射场。4月2日下午,周恩来在人民大会堂听取即将发射的中国第1颗人造卫星及其运载火箭情况的汇报。4月24日凌晨,毛泽东主席批准实施发射。1970年4月24日21时35分中国第1颗人造地球卫星东方红一号在长征一号运载火箭从甘肃酒泉卫星发射场发射,21时48分进入预定轨道。

1970年,我国用长征号运载火箭,成功的发射了第一颗人造地球卫星-东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的祖国。

材料三:“中国第一颗原子弹爆炸一夜之间改变了中国在世界上的地位。”

——法国评价

两弹一星的成功对新中国而言有何意义?

极大地鼓舞了 中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

尤里·阿列克谢耶维奇·加加林(Yuri Alekseyevich Gagarin,1934年3月9日-1968年3月27日),生于苏联斯摩棱斯克州格扎茨克区,苏联英雄航天员,红军上校飞行员,是第一个进入太空的地球人,也是第一个从太空中看到地球全貌的人。1957年成为红旗北方舰队航空兵歼击机飞行员,3年后被选为航天员。1968年3月因飞机失事遇难,但具体死因仍众说纷纭。

世界史第一个进入太空的地球人——苏联宇航员加加林

⑴1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成飞行试验。

⑵2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为第三个掌握载人航天技术的国家。

(3)2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚实现了太空行走。

一、从“两弹一星”到漫步太空

2.载人航天工程:

杨利伟(1965年6月21日-),出生于辽宁省葫芦岛市绥中县,毕业于清华大学,[1]特级航天员,中国人民解放军少将军衔,中国载人航天工程副总设计师,第十三届全国政协委员,中国进入太空的第一人,国际宇航科学院院士,中国邮政太空邮局首任局长。2003年,杨利伟乘由长征二号F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空,象征着中国太空事业向前迈进一大步,对中国航天事业起到了里程碑的作用。2005年,小行星21064以杨利伟命名。2011年,被聘请为中国邮政太空邮局首任局长。2018年,被授予“时代楷模”荣誉称号。2019年,获聘中国载人航天工程副总设计师。2020年,入选2020中国品牌人物500强,排名57。

中国航天员杨利伟

2、探月工程

材料四:“我们看着做到半截,即将完成的导弹,当时的心情可想而知。但这个事情也刺激、教育了我们:搞‘两弹一星’,必须独立自主、自力更生。你不是把图纸资料等都拿走了吗 好,我们自己想办法搞。中国人,你是压不倒的!”

——孙家栋,摘自《光明日报》( 2019年07月04日 01版)

从材料中看出,此时祖国需要怎么做?

中国探月工程总设计师

孙家栋

1951年,在哈尔滨工业大学读书的孙家栋应召入伍,获得去苏联茹科夫斯基空军工程学院学习飞机制造的机会。

在如此喜悦的时刻,孙家栋先生为何会哭?

北斗卫星导航系统总设计师

“祖国需要,我就去做。”

“祖国需要,我就去做。”

—孙家栋,《光明日报》( 2019年07月04日 01版),

记者:张蕾

孙家栋(1929年4月-),中科院院士,辽宁瓦房店人,毕业于苏联茹科夫斯基空军工程学院,是中国探月工程总设计师,被称为“卫星之父”。他长期领导中国人造卫星事业,是两弹一星功勋奖章、国家最高科学技术奖、“共和国勋章”获得者。曾被中共中央、国务院授予改革先锋称号,并获评“航天科技事业创新发展的重要推动者”。

北斗三号全球卫星导航系统建成开通

2020年7月31日上午,北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京举行。国家主席、中共中央总书记习近平向全世界宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通。标志着北斗“三步走”发展战略圆满完成,北斗迈进全球服务新时代。

民族飞天梦,大国创新力。

“祖国需要,我就去做”

对于航天科技工作者,

爱国就是自主创新,

用科技为中华民族的飞天梦插上翅膀。

神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程得第一次飞行试验

1999年11月

神舟六号搭载费俊龙,聂海胜两名航天员升空

2005年10月

景海鹏、刘洋、刘旺搭乘神舟九号载人飞船,与“天宫一号”太空牵手

2012年6月

航天员杨利伟乘坐神舟五号载人飞船升空

2003年10月

2003年10月

2008年9月

神舟七号搭载翟志刚,景海鹏,刘伯明三 名航天员升空。

2016年4月24

中国航天日

心中有祖国,造福无国界。

二、杂交水稻与青蒿素

二、杂交水稻与青蒿素

材料五:“1959— 1961年连续三年自然灾害,粮食成为影响全局的揪心问题,人民口粮严重短缺。全国受灾面积达到 9 亿多亩,占全国 16 亿亩耕地面积 一半以上。——饥饿、逃荒、浮肿病、人口的非正常死亡等情况出现并呈增加趋势,都因为粮食的极度匮乏。”

——《周恩来总理为解决困难时期的粮食问题呕心沥血 》,《中华魂》2019年第8期,人民网2019年9月4日转载。

从材料中看出,此时祖国需要什么?

二、杂交水稻与青蒿素

20世纪70年代袁隆平成功培育出籼型杂交水稻比常规水稻增产20%左右

1.籼型杂交水稻

⑴20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。

⑵袁隆平获多项国际大奖,被称为“杂交水稻之父”。

1960年 开始进行水稻高产育种研究。

1966年

1968年

1969年

1973年

袁隆平科研历程

文革席卷全国,袁隆平被关进牛棚,试验秧苗全部被毁。

试验秧苗在雨夜被人连根拔起,即将成功的实验再次中止。

3000多组杂交组合实验,都没有取得任何实质性进展。

终于攻克了杂交水稻这道世界难题。

袁隆平获得国际农业最高奖

世界粮食奖

2021年5月22日13时07分,杂交水稻之父袁隆平因多器官功能衰竭,在长沙逝世,享年91岁。

空白演示

在此输入您的封面副标题

二、杂交水稻与青蒿素

⑴20世纪70年代初,屠呦呦的科研团队,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。对人类的健康事业作出了巨大贡献。

⑵屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

2、青蒿素

早年屠呦呦

屠呦呦在2011年度“拉斯克奖”颁奖典礼上

“祖国需要,我就去做”

对于生物科技工作者,

爱国就是改善民生,

用科技为中国人民、世界人民谋福祉

而中国科技从未止步......

三、文化事业的发展

三、文化事业的发展

1.“双百方针”及成就:

⑴“双百方针”:

1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。

三、文化事业的发展

⑵成就:

文学、戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。

长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等都是那一时期的出色作品。

3、改革开放以来的成就

⑴文化事业进一步发展成果丰富。各领域作品形式多样,题材广泛,佳作迭出,反映了改革开放的时代风貌。

莫言出席诺贝尔文学奖颁奖典礼

3、改革开放以来的成就

(2)2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖

这是我国第一个获得此奖的作家。

2012年莫言出席诺贝尔文学奖颁奖典礼

三、文化事业的发展

莫言作品

87版红楼梦与新版剧照

《理想照耀中国》

改革开放新时期的优秀电视剧

电影《邓稼先》

《邓稼先》是由传记电影。该片于2009年4月20日在中国上映。该片是中国成立60周年的献礼片,讲述了邓稼先为实现原子弹和氢弹成功爆破而无私奉献一生的事迹。 1958年,邓稼先受命担任核武器研究院理论部主任,执行秘密研制原子弹的任务。从此以后,他从人们的视线中、从家庭生活中消失了。邓稼先与先后调入研究院的王淦昌、彭桓武、郭永怀等科学家,在原苏联撤走专家、国内没有任何理论借鉴和技术资料的困境下,经过反复计算和论证,完成了原子弹的总体设计方案和研制计划。1964年10月16日,中国在西部地区成功地爆炸了第一颗原子弹,向全世界宣告了中国的军事科技实力。紧接着,邓稼先又组织领导了氢弹的理论设计和试验,于1967年6月17日成功地爆炸了第一颗氢弹,再一次震惊了世界。1979年,一次意外事故,邓稼先受到极其严重的核辐射伤害,此后他的身体状况急转直下。1986年7月29日,中国“两弹元勋”邓稼先在北京逝世,终年62岁 。

电影《钱学森》

《钱学森》是由西部电影集团有限公司与中国人民解放军总装备部电视艺术中心于2012年3月发行的一部人物传记电影。该电影主要讲述的是钱学森青年赴美、励志求学、涉险回国、建功立业等一系列鲜为人知的曲折人生。

《横空出世》是由陈国星执导,李雪健、李幼斌、陈瑾等人主演的剧情片。该片讲述了将军冯石和科学家陆光达带着科研部队在在西北荒漠克服一个个困难,最终完成我国第一枚原子弹爆炸的故事。

抗美援朝胜利后,在朝鲜战场立下战功的将军冯石被委派一项特殊任务。国外有关新闻报道,一支胜利回国的部队神秘消失,但猜测不出到底是怎么回事。与此同时,从美国归来的科学家陆光达匆匆与妻子告别,各科研机构、各重点大学也挑选大批优秀人才,奔赴西北荒漠,他们即将在那里完成一项震惊世界的使命,建造原子弹发射基地。一个个难以想象的困难相继而来,苏联专家撤走,科技手段落后,物质极度匮乏,三年自然灾害。但这些默默无闻的科学家和战士们凭着顽强的精神,度过了一个又一个难关,终于建成了原子弹发射塔,爆发出举世震惊的东方巨响。

中考历史演练真题

1.自2018年起,我国将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。为我国农民粮食丰收和保障我国粮食安全作出巨大贡献的科学家是( )

A.袁隆平 B.邓稼先 C.钱学森 D.屠呦呦

2.他的研究被国际水稻研究所长斯瓦米纳森誉为“第二次绿色革命”,联合国粮农组织曾授予他“世界粮食安全保障奖”“他”是( )

A.袁隆平 B.邓稼先 C.钱学森 D.黄伯云

3.2018年12月18日,党中央、国务院授予袁隆平“改革先锋”称号,以表彰他( )

A.成功提取了青嵩素 B.发明了籼型杂交水稻

C.自主研制人造卫星 D.研制原子弹爆炸成功

A

A

B

4.培育“籼型杂变水稻”,被授予新中国成立以来第一个特等发明奖的是( )

A.钱学森 B.邓稼先 C.屠呦呦 D.袁隆平

5.我国研制“两弹一星”的辉煌成就令世人瞩目,我国打破帝国主义核垄断的事件是( )

A. 第一颗原子弹爆炸成功

B. 第一颗导弹发射成功

C. 第一颗氢弹爆炸成功

D. 第一颗人造地球卫星发射成功

6.电影《横空出世》再现了新中国在艰苦条件下研制原子弹的过程。新中国的科技成果“两弹一星”除原子弹外,还有( )

A.氢弹 第一颗人造地球卫星

B.氢弹 第一颗实用通信卫星

C.导弹 第一颗人造地球卫星

D.导弹 第一颗实用通信卫星

D

A

C

7.改革开放以后,中国同其他国家发展友好合作关系,积极开展全方位、多层次的外交活动。下列不能体现这点的是( )

A.注重改善和发展与周边国家的睦邻友好关系

B.中日两国正式建立外交关系

C.积极发展与欧盟国家的关系

D.注重加强同发展中国家的政治经济合作

8.香港《文汇报》社论指出,嫦娥三号探测器前晚在月球表面成功着陆,“玉兔”号月球车驶上月球,中国大陆成为世界上第三个有能力独立自主实施月球软着陆的国家。中国在空间技术领域开始跻身于世界先进国家行列的标志是( )

A .第一颗原子弹爆炸成功 B .导弹核武器研制成功

C .“东方红”卫星遨游太空 D .“神舟”五号载人飞船成功发射

B

C

9.下图所示内容体现了( )

A.世界各国空前团结

B.世界贸易自由化完全实现

C.中国广泛参与多边经济、社会领域活动

D.中国现代化建设成就举世瞩目

10.“萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。”这句颁奖词称赞的是下列哪一人物?( )

A.袁隆平 B.屠呦呦 C.邓稼先 D.钱学森

C

B

空白演示

在此输入您的封面副标题

第18课

科技文化成就

目 录

一、从“两弹一星”到漫步太空

二、杂交水稻与青蒿素

三、文化事业的发展

空白演示

在此输入您的封面副标题

一、从“两弹一星”到漫步太空

材料一 1953年,联合国在朝鲜战场的战事吃紧,美军陆军五星上将兼总统艾森豪威尔武断的下达命令,将携带核弹头的导弹紧急运到日本的冲绳岛,以防不测。1955年,新中国派军队占领了大陈列岛,美国国会强硬地表示:可以对中国使用核武器。

从材料1中看出美国有何企图?

一、从“两弹一星”到漫步太空

美国企图用原子弹威胁新中国

想一想:当时的中国为什么要下定决心发展两弹一星?

一、从“两弹一星”到漫步太空

当时帝国主义国家利用威力巨大的原子弹,对中国和世界上其他爱好和平的国家进行威胁,为了抵制帝国主义的武力威胁和核讹诈,打破帝国主义的核垄断,保卫我国的国家安全,提高我国的国际地位,维护世界和平,我国做出了独立研究“两弹一星”的战略决策。

“原子能的和平利用”被列为第一项重要任务。

“原子能的和平利用”被列为第一项重要任务。

(图片及文字均来自四川省绵阳市梓潼县两弹城历史陈列馆)

1.“两弹一星”:

一、从“两弹一星”到漫步太空

⑴原子弹:

1964年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸,中国成为继美国、苏联、英国和法国之后世界上第5个拥有核武器的国家。

中国“596”工程

1959年6月,苏联政府单方面撕毁了中苏双方签订的关于国防新技术的协定,拒绝向中国提供原子弹样品和生产原子弹的技术资料。面对险恶的国际环境和严峻的经济形势,中央决定,削减其他一些科研项目和常规武器的生产,集中一切力量把“两弹”研制出来。为了牢记1959年6月,中国的原子弹研制项目被定名为“596”工程。

中苏关系从赫鲁晓夫上台后,日趋紧张起来。1959年6月,苏联政府撕毁了中苏双方签订的关于国防新技术的协定,拒绝向中国提供原子弹样品和生产原子弹的技术资料。1960年7月16 日,苏联政府公然照会中国政府,单方面决定撤走在华的苏联专家。到8月23 日,在中国核工业系统工作的233名苏联专家全部撤离,并带走了重要的图纸资料。

1964年10月16日15时中国的第一颗原子弹准时准点成功爆炸

戈壁铸核盾,国防无到有。

中国第一颗原子弹图片

中国第一颗原子弹“邱小姐”

美国在日本广岛长崎投下的两颗原子弹分别叫“小男孩”和“胖子”,那么中国首颗原子弹叫什么名字?

答案是:邱小姐。这是因为装原子弹的容器叫“梳妆台”,而原子弹内部又有很多细细的电缆线,就像小姐的秀发。原子弹像一个球体,那么球与邱同音,就命名为了邱小姐。

原子弹装配,密语为穿衣;原子弹在装配间,密语为住下房;原子弹在塔上密闭工作间,密语为住上房;原子弹插接雷管,密语为梳辫子;气象的密语为血压;原子弹启爆的时间,密语为零时。

世界上的原子弹的名字都很奇葩,一个比一个难听:苏联第一颗原子弹外号:“南瓜”。英国第一颗原子弹外号“合金管”。美国第一颗原子弹外号:“瘦子”。

材料二“没有足够射程的导弹,原子弹无从发挥作用。从现在看,五年内,中国不会拥有运载核武器的工具!”

——时任美国国防部长的麦克纳马拉

有弹无枪

1966年,我国第一颗装有核弹头的地地导弹飞行试验取得成功。

我国有了可用于实战的导弹。

⑵导弹:1966年,我国第一次成功进行了发射导弹核武器的试验。

⑶氢弹:1967年,我国第一颗氢弹爆炸成功。

一、从“两弹一星”到漫步太空

1.“两弹一星”:

1964年10月16日下午3时

1967年6月17日

参加空投我国第一颗氢弹的徐克江机组成员,左三为机组领航员孙福长

中国第一颗氢弹

第一颗氢弹爆炸现场

为何我国能够在短时间内实现国防建设的从无到有?

法国 8年零6个月

美国 7年零3个月

英国 4年零7个月

苏联 约4年

中国 2年零8个月

原子弹到氢弹的研制时间

“中国闪电般的进步,神话般不可思议。”

——西方科学家

邓稼先(1924年6月25日-1986年7月29日),出生于安徽怀宁,毕业于普渡大学,著名核物理学家,中国科学院院士,中国核武器研制开拓者和奠基者,被称为“两弹元勋”。

1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。1982年获国家自然科学奖一等奖。1985年获两项国家科技进步奖特等奖。1986年获全国劳动模范称号。其因受到核辐射,身患直肠癌,于1986年7月29日在北京不幸逝世。1987年和1989年各获一项国家科技进步奖特等奖 。1999年被追授“两弹一星功勋奖章”。2009年9月10日入选100位新中国成立以来感动中国人物名单 。2019年12月18日,入选“中国海归70年70人”榜单。

邓稼先是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,他始终在中国武器制造的第一线,领导了许多学者和技术人员,成功地设计了中国原子弹和氢弹,把中国国防自卫武器引领到了世界先进水平。

“两弹元勋”邓稼先

邓稼先1924年出生于安徽怀宁县一个书香门第的家庭

“两弹元勋”

邓稼先学生注册片

1941年考入西南联合大学物理系

邓稼先学生时期

1948年至1950年,邓稼先在美国普渡大学留学,并获得物理学博士学位。

邓稼先是中国核武器理论研究工作的奠基者之一。是中国核武器研制与发展的主要组织者、领导者,被称为“两弹元勋”。在原子弹、氢弹研究中,邓稼先领导开展了爆轰物理、流体力学、状态方程、中子输运等基础理论研究,完成了原子弹的理论方案,并参与指导核试验的爆轰模拟试验。

邓稼和家人合影

1974年,邓稼先(左二)游览北京颐和园。

左起:杨振宁,邓稼先,杨振平

钱学森(1911年12月11日-2009年10月31日),生于上海,祖籍浙江省杭州市,毕业于国立交通大学,世界著名科学家,空气动力学家,中国载人航天奠基人,中国科学院及中国工程院院士,中国两弹一星功勋奖章获得者,被誉为“中国航天之父”“中国导弹之父”“中国自动化控制之父”和“火箭之王”。吴越王钱镠第33世孙,与钱伟长、钱三强并称为“三钱”。

1934年,毕业于国立交通大学机械工程系。1935年,赴美进修。1955年,在毛泽东主席和周恩来总理的争取下回到中国,先后担任了中国科学技术大学近代力学系主任,中国科学院力学研究所所长、第七机械工业部副部长、国防科工委副主任、中国科学技术协会主席、中国人民政治协商会议全国委员会副主席、中国科学院数理化学部委员、中国人民解放军总装备部科技委高级顾问等重要职务。由于钱学森回国效力,中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少20年。2009年10月31日,于北京逝世,享年98岁。

钱学森

钱学森毕业照

青年时期的钱学森

中年时期的钱学森

中国氢弹之父、“两弹一星”元勋于敏

于敏(1926年8月16日-2019年1月16日),出生于河北宁河(今天津市宁河区),毕业于北京大学,著名核物理学家,中国科学院学部委员(院士),中国工程物理研究院原副院长,“共和国勋章”获得者。

他在中国氢弹原理突破中解决了诸多问题,提出了从原理到构形基本完整的设想,对中国核武器发展到国际先进水平作出重要贡献。1982年,获国家自然科学奖一等奖。1985年荣获“五一劳动奖章”。2018年党中央、国务院授予于敏同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“国防科技事业改革发展的重要推动者”。2019年国家主席习近平签署主席令,授予于敏“共和国勋章”。2019年1月16日,于敏在北京去世,享年93岁。

氢弹是在原子弹的基础上发展起来的,但是它比原子弹性能要优越得多,所以世界上几个核大国,核武库里主要的是氢弹。在50年代,我们没有核武器的时候,美国的几个总统都曾经威胁对中国使用核武器,为了打破他们的核垄断,粉碎他们的核威慑,中国必须有自己的氢弹。

祖国需要,

我就去做。

两弹元勋(部分)

邓稼先

钱学森

钱三强

程开甲

孙家栋

They should be the idol we admire

于敏

1.“两弹一星”:

⑷人造地球卫星:1970年,我国用长征号运载火箭,成功地发射了第一颗人造地球卫星——东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的国家。

一、从“两弹一星”到漫步太空

东方红一号卫星

毛主席参观探空火箭

1960年5月28日,毛泽东在上海参观探空火箭的时关切地问:“火箭可以飞多高?”。讲解员答:“能飞8公里”。毛主席说:“8公里也了不起,应该8公里、20公里、200公里地搞上去”

中国第一颗人造地球卫星东方红一号

东方红一号(代号:DFH-1),是中国于1970年4月24日在酒泉卫星发射中心发射的首颗人造卫星。东方红一号的成功发射,开创了中国航天史的新纪元,使中国成为继苏、美、法、日之后世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家。1970年4月1日,装载着2颗东方红一号卫星和1枚长征一号运载火箭的专列抵达中国酒泉卫星发射场。4月2日下午,周恩来在人民大会堂听取即将发射的中国第1颗人造卫星及其运载火箭情况的汇报。4月24日凌晨,毛泽东主席批准实施发射。1970年4月24日21时35分中国第1颗人造地球卫星东方红一号在长征一号运载火箭从甘肃酒泉卫星发射场发射,21时48分进入预定轨道。

1970年,我国用长征号运载火箭,成功的发射了第一颗人造地球卫星-东方红一号,成为世界上第五个能独立发射人造地球卫星的祖国。

材料三:“中国第一颗原子弹爆炸一夜之间改变了中国在世界上的地位。”

——法国评价

两弹一星的成功对新中国而言有何意义?

极大地鼓舞了 中国人民的志气,振奋了中华民族的精神。它打破了当时核大国的核垄断,增强了我国的国防实力,大大提高了我国的国际地位。

尤里·阿列克谢耶维奇·加加林(Yuri Alekseyevich Gagarin,1934年3月9日-1968年3月27日),生于苏联斯摩棱斯克州格扎茨克区,苏联英雄航天员,红军上校飞行员,是第一个进入太空的地球人,也是第一个从太空中看到地球全貌的人。1957年成为红旗北方舰队航空兵歼击机飞行员,3年后被选为航天员。1968年3月因飞机失事遇难,但具体死因仍众说纷纭。

世界史第一个进入太空的地球人——苏联宇航员加加林

⑴1999年11月,神舟一号无人飞船成功完成飞行试验。

⑵2003年10月,航天员杨利伟乘坐神舟五号飞船升入太空,并成功返回地面。我国成为第三个掌握载人航天技术的国家。

(3)2008年9月,神舟七号载人飞船升入太空,航天员翟志刚实现了太空行走。

一、从“两弹一星”到漫步太空

2.载人航天工程:

杨利伟(1965年6月21日-),出生于辽宁省葫芦岛市绥中县,毕业于清华大学,[1]特级航天员,中国人民解放军少将军衔,中国载人航天工程副总设计师,第十三届全国政协委员,中国进入太空的第一人,国际宇航科学院院士,中国邮政太空邮局首任局长。2003年,杨利伟乘由长征二号F火箭运载的神舟五号飞船首次进入太空,象征着中国太空事业向前迈进一大步,对中国航天事业起到了里程碑的作用。2005年,小行星21064以杨利伟命名。2011年,被聘请为中国邮政太空邮局首任局长。2018年,被授予“时代楷模”荣誉称号。2019年,获聘中国载人航天工程副总设计师。2020年,入选2020中国品牌人物500强,排名57。

中国航天员杨利伟

2、探月工程

材料四:“我们看着做到半截,即将完成的导弹,当时的心情可想而知。但这个事情也刺激、教育了我们:搞‘两弹一星’,必须独立自主、自力更生。你不是把图纸资料等都拿走了吗 好,我们自己想办法搞。中国人,你是压不倒的!”

——孙家栋,摘自《光明日报》( 2019年07月04日 01版)

从材料中看出,此时祖国需要怎么做?

中国探月工程总设计师

孙家栋

1951年,在哈尔滨工业大学读书的孙家栋应召入伍,获得去苏联茹科夫斯基空军工程学院学习飞机制造的机会。

在如此喜悦的时刻,孙家栋先生为何会哭?

北斗卫星导航系统总设计师

“祖国需要,我就去做。”

“祖国需要,我就去做。”

—孙家栋,《光明日报》( 2019年07月04日 01版),

记者:张蕾

孙家栋(1929年4月-),中科院院士,辽宁瓦房店人,毕业于苏联茹科夫斯基空军工程学院,是中国探月工程总设计师,被称为“卫星之父”。他长期领导中国人造卫星事业,是两弹一星功勋奖章、国家最高科学技术奖、“共和国勋章”获得者。曾被中共中央、国务院授予改革先锋称号,并获评“航天科技事业创新发展的重要推动者”。

北斗三号全球卫星导航系统建成开通

2020年7月31日上午,北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京举行。国家主席、中共中央总书记习近平向全世界宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通。标志着北斗“三步走”发展战略圆满完成,北斗迈进全球服务新时代。

民族飞天梦,大国创新力。

“祖国需要,我就去做”

对于航天科技工作者,

爱国就是自主创新,

用科技为中华民族的飞天梦插上翅膀。

神舟一号无人飞船成功完成载人航天工程得第一次飞行试验

1999年11月

神舟六号搭载费俊龙,聂海胜两名航天员升空

2005年10月

景海鹏、刘洋、刘旺搭乘神舟九号载人飞船,与“天宫一号”太空牵手

2012年6月

航天员杨利伟乘坐神舟五号载人飞船升空

2003年10月

2003年10月

2008年9月

神舟七号搭载翟志刚,景海鹏,刘伯明三 名航天员升空。

2016年4月24

中国航天日

心中有祖国,造福无国界。

二、杂交水稻与青蒿素

二、杂交水稻与青蒿素

材料五:“1959— 1961年连续三年自然灾害,粮食成为影响全局的揪心问题,人民口粮严重短缺。全国受灾面积达到 9 亿多亩,占全国 16 亿亩耕地面积 一半以上。——饥饿、逃荒、浮肿病、人口的非正常死亡等情况出现并呈增加趋势,都因为粮食的极度匮乏。”

——《周恩来总理为解决困难时期的粮食问题呕心沥血 》,《中华魂》2019年第8期,人民网2019年9月4日转载。

从材料中看出,此时祖国需要什么?

二、杂交水稻与青蒿素

20世纪70年代袁隆平成功培育出籼型杂交水稻比常规水稻增产20%左右

1.籼型杂交水稻

⑴20世纪70年代,农业科学家袁隆平成功培育出籼型杂交水稻。

⑵袁隆平获多项国际大奖,被称为“杂交水稻之父”。

1960年 开始进行水稻高产育种研究。

1966年

1968年

1969年

1973年

袁隆平科研历程

文革席卷全国,袁隆平被关进牛棚,试验秧苗全部被毁。

试验秧苗在雨夜被人连根拔起,即将成功的实验再次中止。

3000多组杂交组合实验,都没有取得任何实质性进展。

终于攻克了杂交水稻这道世界难题。

袁隆平获得国际农业最高奖

世界粮食奖

2021年5月22日13时07分,杂交水稻之父袁隆平因多器官功能衰竭,在长沙逝世,享年91岁。

空白演示

在此输入您的封面副标题

二、杂交水稻与青蒿素

⑴20世纪70年代初,屠呦呦的科研团队,发现了能够有效抵抗疟疾的青蒿素,开创了治疗疟疾的新方法。对人类的健康事业作出了巨大贡献。

⑵屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。

2、青蒿素

早年屠呦呦

屠呦呦在2011年度“拉斯克奖”颁奖典礼上

“祖国需要,我就去做”

对于生物科技工作者,

爱国就是改善民生,

用科技为中国人民、世界人民谋福祉

而中国科技从未止步......

三、文化事业的发展

三、文化事业的发展

1.“双百方针”及成就:

⑴“双百方针”:

1956年,毛泽东提出在科学文化工作中实行“百花齐放”“百家争鸣”的方针,即艺术问题上“百花齐放”,学术问题上“百家争鸣”。

三、文化事业的发展

⑵成就:

文学、戏剧、电影、音乐等领域都取得了累累硕果。

长篇小说《红岩》《青春之歌》、话剧《茶馆》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》、电影《英雄儿女》《林则徐》等都是那一时期的出色作品。

3、改革开放以来的成就

⑴文化事业进一步发展成果丰富。各领域作品形式多样,题材广泛,佳作迭出,反映了改革开放的时代风貌。

莫言出席诺贝尔文学奖颁奖典礼

3、改革开放以来的成就

(2)2012年,中国作家莫言获得诺贝尔文学奖

这是我国第一个获得此奖的作家。

2012年莫言出席诺贝尔文学奖颁奖典礼

三、文化事业的发展

莫言作品

87版红楼梦与新版剧照

《理想照耀中国》

改革开放新时期的优秀电视剧

电影《邓稼先》

《邓稼先》是由传记电影。该片于2009年4月20日在中国上映。该片是中国成立60周年的献礼片,讲述了邓稼先为实现原子弹和氢弹成功爆破而无私奉献一生的事迹。 1958年,邓稼先受命担任核武器研究院理论部主任,执行秘密研制原子弹的任务。从此以后,他从人们的视线中、从家庭生活中消失了。邓稼先与先后调入研究院的王淦昌、彭桓武、郭永怀等科学家,在原苏联撤走专家、国内没有任何理论借鉴和技术资料的困境下,经过反复计算和论证,完成了原子弹的总体设计方案和研制计划。1964年10月16日,中国在西部地区成功地爆炸了第一颗原子弹,向全世界宣告了中国的军事科技实力。紧接着,邓稼先又组织领导了氢弹的理论设计和试验,于1967年6月17日成功地爆炸了第一颗氢弹,再一次震惊了世界。1979年,一次意外事故,邓稼先受到极其严重的核辐射伤害,此后他的身体状况急转直下。1986年7月29日,中国“两弹元勋”邓稼先在北京逝世,终年62岁 。

电影《钱学森》

《钱学森》是由西部电影集团有限公司与中国人民解放军总装备部电视艺术中心于2012年3月发行的一部人物传记电影。该电影主要讲述的是钱学森青年赴美、励志求学、涉险回国、建功立业等一系列鲜为人知的曲折人生。

《横空出世》是由陈国星执导,李雪健、李幼斌、陈瑾等人主演的剧情片。该片讲述了将军冯石和科学家陆光达带着科研部队在在西北荒漠克服一个个困难,最终完成我国第一枚原子弹爆炸的故事。

抗美援朝胜利后,在朝鲜战场立下战功的将军冯石被委派一项特殊任务。国外有关新闻报道,一支胜利回国的部队神秘消失,但猜测不出到底是怎么回事。与此同时,从美国归来的科学家陆光达匆匆与妻子告别,各科研机构、各重点大学也挑选大批优秀人才,奔赴西北荒漠,他们即将在那里完成一项震惊世界的使命,建造原子弹发射基地。一个个难以想象的困难相继而来,苏联专家撤走,科技手段落后,物质极度匮乏,三年自然灾害。但这些默默无闻的科学家和战士们凭着顽强的精神,度过了一个又一个难关,终于建成了原子弹发射塔,爆发出举世震惊的东方巨响。

中考历史演练真题

1.自2018年起,我国将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。为我国农民粮食丰收和保障我国粮食安全作出巨大贡献的科学家是( )

A.袁隆平 B.邓稼先 C.钱学森 D.屠呦呦

2.他的研究被国际水稻研究所长斯瓦米纳森誉为“第二次绿色革命”,联合国粮农组织曾授予他“世界粮食安全保障奖”“他”是( )

A.袁隆平 B.邓稼先 C.钱学森 D.黄伯云

3.2018年12月18日,党中央、国务院授予袁隆平“改革先锋”称号,以表彰他( )

A.成功提取了青嵩素 B.发明了籼型杂交水稻

C.自主研制人造卫星 D.研制原子弹爆炸成功

A

A

B

4.培育“籼型杂变水稻”,被授予新中国成立以来第一个特等发明奖的是( )

A.钱学森 B.邓稼先 C.屠呦呦 D.袁隆平

5.我国研制“两弹一星”的辉煌成就令世人瞩目,我国打破帝国主义核垄断的事件是( )

A. 第一颗原子弹爆炸成功

B. 第一颗导弹发射成功

C. 第一颗氢弹爆炸成功

D. 第一颗人造地球卫星发射成功

6.电影《横空出世》再现了新中国在艰苦条件下研制原子弹的过程。新中国的科技成果“两弹一星”除原子弹外,还有( )

A.氢弹 第一颗人造地球卫星

B.氢弹 第一颗实用通信卫星

C.导弹 第一颗人造地球卫星

D.导弹 第一颗实用通信卫星

D

A

C

7.改革开放以后,中国同其他国家发展友好合作关系,积极开展全方位、多层次的外交活动。下列不能体现这点的是( )

A.注重改善和发展与周边国家的睦邻友好关系

B.中日两国正式建立外交关系

C.积极发展与欧盟国家的关系

D.注重加强同发展中国家的政治经济合作

8.香港《文汇报》社论指出,嫦娥三号探测器前晚在月球表面成功着陆,“玉兔”号月球车驶上月球,中国大陆成为世界上第三个有能力独立自主实施月球软着陆的国家。中国在空间技术领域开始跻身于世界先进国家行列的标志是( )

A .第一颗原子弹爆炸成功 B .导弹核武器研制成功

C .“东方红”卫星遨游太空 D .“神舟”五号载人飞船成功发射

B

C

9.下图所示内容体现了( )

A.世界各国空前团结

B.世界贸易自由化完全实现

C.中国广泛参与多边经济、社会领域活动

D.中国现代化建设成就举世瞩目

10.“萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。”这句颁奖词称赞的是下列哪一人物?( )

A.袁隆平 B.屠呦呦 C.邓稼先 D.钱学森

C

B

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化