第4课 唐朝的中外文化交流期末试题选编(含解析)2020-2021学年湖南省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第4课 唐朝的中外文化交流期末试题选编(含解析)2020-2021学年湖南省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 483.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-11 07:56:25 | ||

图片预览

文档简介

1.4唐朝的中外文化交流

一、选择题

1.(2021·湖南新邵·七年级期末)请为下面四幅图片选择一个合适的标题

A.唐朝经济繁荣 B.唐朝对外交往频繁

C.唐朝民族关系和睦 D.唐朝科技发达

2.(2021·湖南·桂阳县展辉学校七年级期末)盛唐气象本来是诗歌上的一种说法,但经常被历史学家用来说明中国历史上的那个黄金 时代。从文明史的角度来看,盛唐气象形成的一个非常重要的基础是

A.专制与跋扈 B.颓废与反抗 C.开明与开放 D.任性与狂妄

3.(2021·湖南古丈·七年级期末)“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”这首诗追述了唐朝文化对哪个国家的影响( )

A.天竺 B.新罗 C.日本 D.波斯

4.(2021·湖南炎陵·七年级期末)在抗击新冠肺炎的日本援华物资上有“山川异域,风月同天”的字样(如图)。据考证这与唐朝高僧东渡日本的故事有关。这位高僧是

A.张骞 B.玄奘 C.鉴真 D.晁衡

5.(2021·湖南醴陵·七年级期末)历史学习要善于抓住特征和主题。如果某小组搜集了“贞观之治”“开元盛世”“唐蕃和亲”“鉴真东渡”等相关资料。由此可知,他们探究的主题是

A.政权分立和民族交融 B.统一国家的建立

C.繁荣与开放的唐朝 D.中华文明的起源

6.(2021·湖南长沙·七年级期末)历史推论离不开对史实的正确解读,下列史实与推论之间的逻辑关系正确的是

选项 史实 推论

A 鉴真东渡 为中日文化的交流作出了卓越的贡献

B 玄奘西游 为中国道教的发展作出了重大的贡献

C 马可·波罗来华 激起了非洲人对东方世界的极大向往

D 郑和下西洋 促进了中国与亚欧国家的友好往来

A.A B.B C.C D.D

7.(2021·湖南攸县·七年级期末)2020年2月,日本民间团体向武汉疫区捐赠的口罩外包装上写有“山川异域,风月同天”。一千多年前日本遣唐者来中国时赠送的每件袈裟都绣着:“山川异域,风月同天;寄诸佛子,共结来缘。”对此一位高僧深受感动,并以自身行动作出回报。 他的事迹是

A.加强商品交流 B.开创中日交流先河

C.东渡日本传授佛经 D.前去研习封建制度

8.(2021·湖南临湘·七年级期末)唐玄宗时期唐朝一位高僧毅然东渡日本,弘扬佛法,传播大唐文化。这位高僧是

A.玄奘 B.鉴真 C.蔡伦 D.毕昇

9.(2021·湖南隆回·七年级期末)2020年2月,一批印有“山川异域,风月同天”字样的日本援助中国的防疫物资运往武汉。“山川异域,风月同天”是公元8世纪日本长屋王在赠送大唐的千件袈裟上绣的文字,在当时长屋王此举促成了( )

A.玄奘西行 B.鉴真东渡 C.郑和下西洋 D.马可·波罗来华

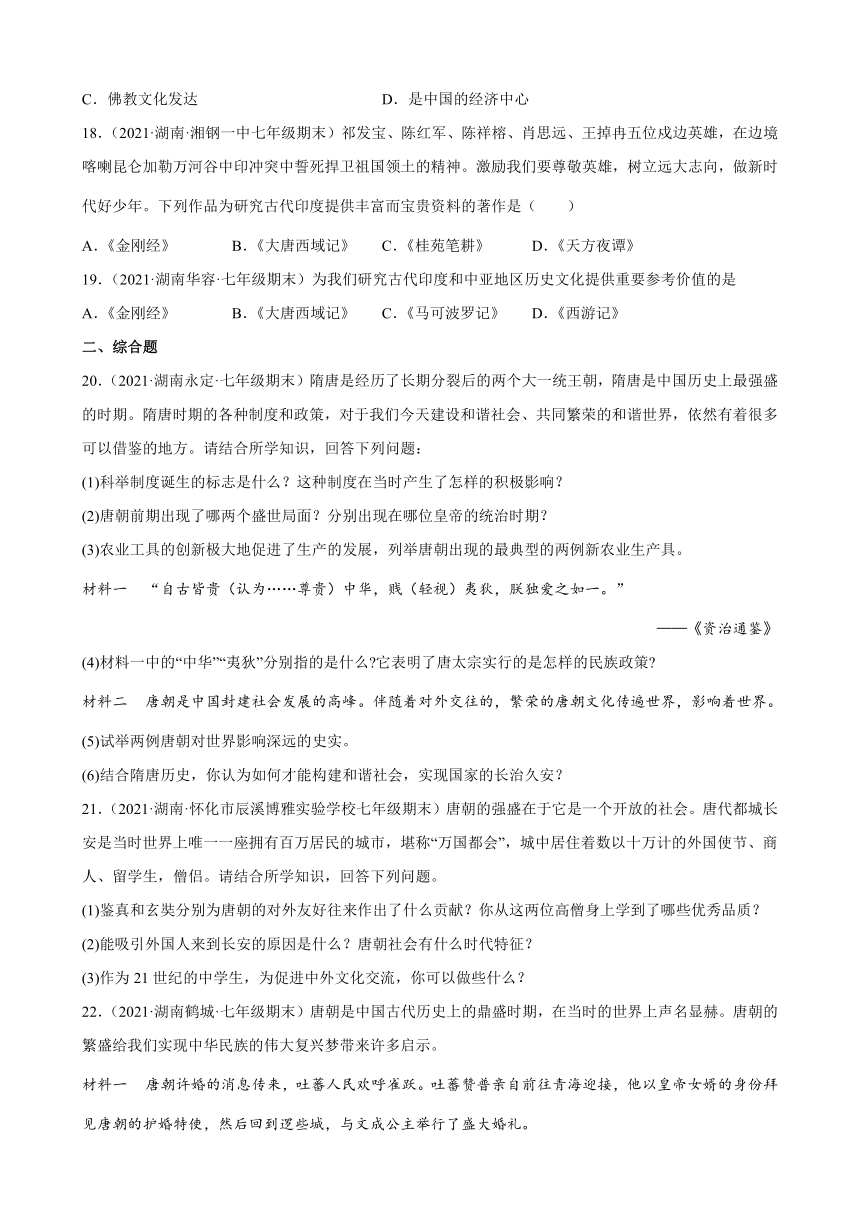

10.(2021·湖南宁远·七年级期末)观察下图唐朝墓葬出土的文物,这些出土文物说明

A.唐代没有统一的货币 B.中国唐代墓葬出土的文物多样

C.唐代中外贸易十分繁盛 D.证明唐代与欧洲、阿拉伯交往密切

11.(2021·湖南·衡阳市华新实验中学七年级期末)就历史阶段特征而言,隋唐时期的主要特征是

A.民族政权并立 B.商业经济空前活跃 C.繁荣与开放 D.中外交往与冲突

12.(2021·湖南炎陵·七年级期末)下图是出土于唐长安城遗址的伎乐八棱金杯,杯身上的乐师深目高鼻,服饰带有中亚风格,手持琵琶等西域乐器。这件文物可用于研究

A.贞观之治局面的出现 B.唐都长安的城市建筑

C.唐三彩制作工艺的成熟 D.唐代的贸易与文化交流

13.(2021·湖南怀化·七年级期末)白居易《登观音台望城》:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦(菜地)。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。”诗句描述的是唐朝

A.长安城市的发展 B.农业生产的发展

C.垦田面积的扩大 D.丝织工艺的提升

14.(2021·湖南·张家界市民族中学七年级期末)据《大唐西域记》记载:“经途险阻,寒风惨烈,多暴龙,难陵犯。……暴风奋发,飞沙雨石,遇者丧没,难以全生。”下面哪位历史人物亲自经历了如此险恶的状况?

A.鉴真 B.玄奘 C.文成公主 D.郑和

15.(2021·湖南·桂阳县展辉学校七年级期末)唐朝是我国封建社会的盛世,它所开创的开拓进取、兼容并蓄的时代风貌至今仍影响着我们的生活。下列各项可能发生于唐朝的有

①书生把进士及第作为孜孜追求的人生荣耀 ②农夫使用曲辕犁在田间劳动

③文成公主入藏和亲 ④玄奘只身西行天竺取经

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.①③④

16.(2021·湖南新田·七年级期末)唐朝与天竺交往频繁,贞观初年有一位高僧西行前往天竺取经,回来后根据他的口述,由弟子记录成一部书,成为研究中外交流史的珍贵文献。这部书是:

A.《马克·波罗行纪》 B.《大唐西域记》 C.《西游记》 D.《金刚经》

17.(2021·湖南·汨罗市白塘镇磊石学校七年级期末)下面三幅图片共同体现了河南

A.历史文化悠久 B.是对外交往的中心

C.佛教文化发达 D.是中国的经济中心

18.(2021·湖南·湘钢一中七年级期末)祁发宝、陈红军、陈祥榕、肖思远、王掉冉五位戍边英雄,在边境喀喇昆仑加勒万河谷中印冲突中誓死捍卫祖国领土的精神。激励我们要尊敬英雄,树立远大志向,做新时代好少年。下列作品为研究古代印度提供丰富而宝贵资料的著作是( )

A.《金刚经》 B.《大唐西域记》 C.《桂苑笔耕》 D.《天方夜谭》

19.(2021·湖南华容·七年级期末)为我们研究古代印度和中亚地区历史文化提供重要参考价值的是

A.《金刚经》 B.《大唐西域记》 C.《马可波罗记》 D.《西游记》

二、综合题

20.(2021·湖南永定·七年级期末)隋唐是经历了长期分裂后的两个大一统王朝,隋唐是中国历史上最强盛的时期。隋唐时期的各种制度和政策,对于我们今天建设和谐社会、共同繁荣的和谐世界,依然有着很多可以借鉴的地方。请结合所学知识,回答下列问题:

(1)科举制度诞生的标志是什么?这种制度在当时产生了怎样的积极影响?

(2)唐朝前期出现了哪两个盛世局面?分别出现在哪位皇帝的统治时期?

(3)农业工具的创新极大地促进了生产的发展,列举唐朝出现的最典型的两例新农业生产具。

材料一 “自古皆贵(认为……尊贵)中华,贱(轻视)夷狄,朕独爱之如一。”

——《资治通鉴》

(4)材料一中的“中华”“夷狄”分别指的是什么 它表明了唐太宗实行的是怎样的民族政策

材料二 唐朝是中国封建社会发展的高峰。伴随着对外交往的,繁荣的唐朝文化传遍世界,影响着世界。

(5)试举两例唐朝对世界影响深远的史实。

(6)结合隋唐历史,你认为如何才能构建和谐社会,实现国家的长治久安?

21.(2021·湖南·怀化市辰溪博雅实验学校七年级期末)唐朝的强盛在于它是一个开放的社会。唐代都城长安是当时世界上唯一一座拥有百万居民的城市,堪称“万国都会”,城中居住着数以十万计的外国使节、商人、留学生,僧侣。请结合所学知识,回答下列问题。

(1)鉴真和玄奘分别为唐朝的对外友好往来作出了什么贡献?你从这两位高僧身上学到了哪些优秀品质?

(2)能吸引外国人来到长安的原因是什么?唐朝社会有什么时代特征?

(3)作为21世纪的中学生,为促进中外文化交流,你可以做些什么?

22.(2021·湖南鹤城·七年级期末)唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期,在当时的世界上声名显赫。唐朝的繁盛给我们实现中华民族的伟大复兴梦带来许多启示。

材料一 唐朝许婚的消息传来,吐蕃人民欢呼雀跃。吐蕃赞普亲自前往青海迎接,他以皇帝女婿的身份拜见唐朝的护婚特使,然后回到逻些城,与文成公主举行了盛大婚礼。

材料二 唐朝时,日本留学生吉备真备和留学僧空海来到中国。吉备真备把中国的科学技术新成就介绍到日本;空海从中国带回大批的佛教经典,建立了日本的真言宗;他们还与其他学者共同努力,在汉字标音表意的基础上创造了日文假名字母——片假名和平假名。

材料三 武则天确实是个治国之才,她既有容人之量,又有识人之智,还有用人之术。

——毛泽东

材料四 开元初,上留心理道,革去弊讹。不六七年间,天下大理,河清海晏,物殷俗阜。

——《唐语林》卷三

(1)材料一中的“吐蕃赞普”指的是谁?从唐蕃交往的史实中体现了唐朝实行什么民族政策?

(2)材料二所述史实中,唐朝先进文化对日本的影响涉及哪几方面?

(3)结合材料三谈谈武则天为唐朝全盛作出了哪些贡献?

(4)写出唐朝出现的两个著名治世局面,结合以上材料谈谈你对盛世局面出现的看法?

(5)综上所述谈谈今天我们应该借鉴哪些方面的经验?

23.(2021·湖南会同·七年级期末)阅读下列材料并按要求答题:

唐朝是中国历史上令人振奋的一段时期,请结合所学知识,完成下列有关唐朝历史的探究并回答相关问题。

【盛世局面】

材料一 “忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。”

——唐:杜甫《忆昔》

(1)材料中的唐诗描写了唐的繁荣富庶,天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁 这种盛世局面的出现与他采取的哪些措施有关?(列举两点)

【技术创新】

材料二 唐朝经济繁荣,农业生产工具有很大改进。其中一种在耕地时可以调节耕作深度,操作灵活,适应浅耕和深耕的不同需要,既节省畜力,又减轻了扶犁农民的体力消耗,提高了耕作的效率。另一种状像纺车,它随着水流自行转动,把水从河里汲到高处倒入蓄水渠,省时省力。

(2)请分别写出两种生产工具的名称。

【对外友好】

材料三 复旦大学钱文忠教授在讲唐朝对外交往时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开阔、海纳百川的真实写照。”

(3)材料三中的这位“伟大僧人”是谁?他的一生与佛学密不可分,他为后世留下的佛学经典著作是什么?

(4)结合上述材料和所学知识概括隋唐时期最主要的时代特征。

三、论述题

24.(2021·湖南怀化·七年级期末)阅读材料,回答问题

材料 玄奘,为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。鉴真,深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大的影响

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确、史论结合、条理清楚,字数在160~200以内)

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【分析】

【详解】

题干中的四幅图片分别是“遣唐使船”“鉴真坐像”“玄奘西游”“大食旅行者”,结合所学知识,遣唐使是日本派遣来华学习交流的使团,鉴真东渡日本促进中日交流,玄奘西游天竺促进中印交流,大食旅行者反映了当时中国与古阿拉伯的交往,因此图片反映的都是唐朝对外关系的有关历史,B符合题意,ACD排除。故选择B。

2.C

【详解】

依据所学可知,盛唐时期,经济文化发达,国家强盛,疆域辽阔,对外文化交流频繁,是我国封建社会的繁荣时期。唐朝实行开明的民族政策,各民族之间经济文化的交流频繁。唐朝实行开放的对外政策,唐朝的都城—长安,是当时国际性的大都市。有来自各国的使节,近的有朝鲜、日本和越南等国,远的有伊朗、罗马和印度等国,东西方文化在此交流融合,因而唐朝的开明与开放是盛唐气象出现的原因,C项符合题意;ABD三项专制与跋扈、颓废与反抗、任性与狂妄只会造成国家落后,排除。故选C。

3.C

【详解】

由题干中的“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清”,然后结合所学知识可知,鉴真东渡日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献,因此这首诗追述了唐朝文化对日本的影响,所以C项符合题意,排除ABD项。故本题答案为C。

4.C

【详解】

由“唐朝高僧东渡日本”结合所学可知,鉴真,唐朝高僧,为弘扬佛法,唐玄宗时,六次东渡,到达日本,为中日的经济文化交流作出了突出贡献,C符合题意;张骞出使西域,A排除;玄奘西行天竺,B排除;晁衡是日本人,D排除。故选择C。

5.C

【详解】

“贞观之治”和“开元盛世”体现的是唐朝的繁荣,“唐蕃和亲”体现的是唐朝开明的民族政策,“鉴真东渡”体现的是唐朝的对外开放。由此可知,探究的主题是繁荣与开放的唐朝,故C符合题意;政权分立和民族交融是三国两晋南北朝的时代特征,排除A;统一国家的建立指的是秦汉时期,排除B;中华文明的起源指的是史前时期,排除D。故选C。

6.A

【详解】

根据所学知识可知,唐玄宗时期鉴真东渡日本,为中日文化的交流作出了卓越的贡献,A符合题意。玄奘西游天竺求取佛经,为佛教在中国的发展作出了重大的贡献,B不符合题意。马可·波罗来华回国后根据其见闻写成的《马可波罗行记》激起了欧洲人对东方世界的极大向往,C不符合题意。郑和下西洋促进了中国与亚非国家的友好往来,D不符合题意。所以BCD不符合题意,故选择A。

7.C

【详解】

根据材料“……一千多年前日本遣唐者来中国时赠送的每件袈裟都绣着:’山川异域,风月同天;寄诸佛子,共结来缘。’对此一位高僧深受感动,并以自身行动作出回报”,并结合所学可知,这位高僧是鉴真,他的事迹是东渡日本传授佛经。唐玄宗时期,鉴真应日本僧人的邀请东渡日本讲学,鉴真历经千辛万苦,以致双目失明,第六次东渡成功,故C项正确;“加强商品交流”与题意不符,排除A项;材料无法体现“开创中日交流先河”,排除B项;“前去研习封建制度”与史实不符,鉴真东渡是传播佛教,排除D项。

8.B

【详解】

据所学可知,唐玄宗时期唐朝一位高僧“鉴真"东渡日本,弘扬佛法,传播大唐文化,B 正确;玄奘 是唐太宗时期西游“天竺”,A错误;蔡伦是东汉时期改进造纸术,C错误;毕昇是北宋时期发明活字印刷术,D错误。

9.B

【详解】

结合所学知识可知,公元8世纪,日本长屋王赠送唐朝千件绣有“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘”文字的袈裟,鉴真被此感动,决心东渡弘扬佛法,故选B;玄奘西行,去往印度,故排除A;郑和下西洋发生在明朝初年,与材料时间不符,故排除C;马可·波罗是意大利传教士,在元朝时来到中国,与材料时间不符,故排除D。

10.C

【详解】

依据图片信息并结合所学可知,唐代中外贸易十分繁盛,所以产自大食、波斯萨珊、东罗马的金币流通到中国,所以C项符合题意;A项唐代有自己的统一货币,如开元通宝等,排除;B项体现不出来中国唐代墓葬出土的文物多样,排除;D项图片能证明唐代与巴尔干半岛、小亚细亚半岛、阿拉伯半岛、伊朗等交往密切,没有体现出来波斯萨珊,不全面,排除。故选C。

11.C

【详解】

依据课本所学可知,隋朝建立后,统一南北,结束了长时间政权分立的局面。隋朝开通了贯通南北的大运河,创立了科举制,对后世影响深远。继起的唐朝,前期政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流、科学技术、文学艺术等方面都有很大的建树,呈现出繁荣、富强的盛唐景象。故隋唐时期的特征是繁荣与开放。C正确;民族政权并立是辽、宋、夏、金、元时期的特征,A排除;宋元、明清时期商业经济空前活跃,B排除;明朝的对外关系有交往与冲突,D排除;故选C。

12.D

【详解】

根据题干信息“杯身上的乐师深目高鼻,服饰带有中亚风格,手持琵琶等西域乐器”结合所学知识可知,“中亚风格”,“西域乐器”,可知唐长安城遗址的伎乐八棱金杯,可用于研究唐代的对外贸易与文化交流。选项D符合题意;贞观之治与唐太宗治国相关,A排除;“唐都长安的城市建筑”与金杯体现的内容不符,B排除;唐三彩制属于瓷器,C排除。故选D。

13.A

【详解】

材料“百千家似围棋局,十二街如种菜哇”描述的长安城的布局,反映长安城市的发展,A符合题意;BCD项诗句没有涉及,排除。故选择A。

14.B

【详解】

依据题干和所学知识,唐朝时期,玄奘经历了艰难险阻,西行天竺取经,促进了中印文化交流,《大唐西域记》即是由玄奘口述而由弟子编写的著作,记载的正是玄奘从长安(今西安)出发西行亲身游历西域的所见所闻,B正确;唐朝时期鉴真东渡日本,促进了中日文化交流,A排除;唐朝时期文成公主入藏促进了汉藏两族的友好交往,C排除;明朝前期郑和下西洋,促进了中国与亚非国家地区的友好交往,D排除。故选B。

15.A

【详解】

唐朝进士科逐渐成为最重要的科目,书生把进士及第作为孜孜追求的人生荣耀;唐朝农民制成曲辕犁,农夫使用曲辕犁在田间劳动;唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,文成公主入藏和亲;唐太宗时玄奘只身西行天竺取经,故可能发生于唐朝的有①②③④,A符合题意;BCD三项具有片面性,不符合题意;故选A。

【点睛】

解题的关键是学生掌握组合选择题的解题方法,需要学谁让你给掌握唐朝时期的基础知识,利用排除法解答问题。

16.B

【详解】

依据所学知识可知,《大唐西域记》是由唐代玄奘口述、辩机编的地理史籍,记载的是玄奘从长安(今西安)出发西行亲身游历西域的所见所闻,其中包括有两百多个国家和城邦,还有许多不同的民族。书中对西域各国,各民族生活方式、建筑、婚姻、丧葬、宗教信仰、沐浴与治疗疾病和音乐舞蹈方面的记载,从不同层面、不同角度、不同深度反映了西域的风土民俗,B符合题意;ACD三项的著作与题干内容无关,排除;故选B。

17.A

【详解】

白马寺是洛阳龙门石窟艺术;玄奘代表佛教文化的引入;司母戊鼎代表的是青铜文化。三者共同的主题是河南历史文化悠久,故A正确;三幅图只有玄奘代表对外交往和佛教文化,排除B和C;材料中没有体现出农业的信息,排除D。故选A。

18.B

【分析】

【详解】

根据所学可知,《大唐西域记》记载的是玄奘从长安(今西安)出发西行亲身游历西域的所见所闻,其中包括有两百多个国家和城邦,还有许多不同的民族,书中对西域各国,各民族生活方式、建筑、婚姻、丧葬、宗教信仰、沐浴与治疗疾病和音乐舞蹈方面的记载,从不同层面、不同角度、不同深度反映了西域的风土民俗;《大唐西域记》是研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等地古代历史地理的重要文献,为各国学者所重视,故B符合题意;《金刚经》是佛经,《桂苑笔耕》体现了一个朝鲜人对汉文化的理解,《天方夜谭》是阿拉伯民间故事合集,故ACD均不符合题意。故选B。

19.B

【分析】

【详解】

唐朝贞观后期,玄奘前往天竺,从天竺带来大量佛教回到长安,将在古印度和中亚的所见所闻写成《大唐西域记》,成为研究古代印度和中亚地区历史文化的重要典籍,故选B;A是佛教,排除;C是马可波罗从意大利到中国的游记,不符题意,排除;D是小说创作,不符题意,排除。

20.(1)隋炀帝设立进士科。影响:科举制改善了用人制度、使有才识的读书人有机会做官,使选拔官吏的权力集中到中央;促进了教育事业的发展

(2)“贞观之治”、“开元盛世”;唐太宗、唐玄宗。

(3)曲辕犁、筒车。

(4)汉族、少数民族;开明。

(5)日本派遣唐使到中国;鉴真东渡;玄奘西游

(6)国家应该创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才;大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任。

【详解】

(1)根据所学知识可知,为了改变魏晋以来用人做官的弊端。隋炀帝在位时,设立了进士科,用考试的办法选拔人才,科举制度诞生。科举制的诞生改善了用人制度、使有才识的读书人有机会做官,使选拔官吏的权力集中到中央;促进了教育事业的发展。

(2)根据所学知识可知,唐太宗在位时,政治清明,经济发展,社会稳定,出现了盛世景象,史称“贞观之治”。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。

(3)根据所学知识可知,唐朝农民改进了梨的过早,制成了曲辕梨,还创制了新的灌溉工具筒车。

(4)根据所学知识可知,“中华”指的是汉族;“夷狄”指的是少数民族。这段话体现了唐太宗开明的民族政策。

(5)根据所学知识可知,唐朝从贞观年间开始,日本来中国的遣唐使有十多批,同来的还有留学生和留学僧。唐太宗在位时,选择前往天竺。在那里,他遍访有名的佛教寺院,称为著名的佛学大师。在天竺各地讲学,受到当地人的尊敬。唐玄宗在位时,鉴真东渡到日本,在那里,他辛勤不懈的传播唐朝文化。

(6)根据上述材料和问题的探究可知,要构建和谐社会,需要国家应该创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才;大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任。

21.(1)贡献:鉴真东渡,传播了唐朝文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献。玄奘西游,根据他的口述,由其弟子记录成书的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。

精神:顽强的毅力和百折不挠的精神。

(2)原因:唐朝推行开放的对外政策。积极发展对外友好往来,形成了兼容并包的社会风气;唐朝国力强盛,政治、经济和文化发达;对周边国家有很大的吸引力;唐朝水陆交通发达,为中外交流提供了必要的客观条件。

时代特征:繁荣与开放。

(3)努力学习本国优秀传统文化,提高个人文化素质,对外宣传中国优秀文化多关心国际事态,多看新闻多读报;尊重他国文化传统,主动学习借鉴外国优秀文化,取其精华,去其糟粕。

【分析】

(1)

关于贡献,结合所学知识分别回答鉴真和玄奘的主要事迹即可。如鉴真东渡,传播了唐朝文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献。玄奘西游,根据他的口述,由其弟子记录成书的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。关于精神,结合所学知识可从他们的经历,答出顽强的毅力和百折不挠的精神。

(2)

关于原因,结合所学知识可知,唐朝的强盛在于它是一个开放的社会,可从对外政策、国家实力、交通发达等方面分析原因即可。关于时代特征,在第一小问的基础上,可概括唐朝的时代特征是繁荣与开放。

(3)

本小问属于开放性问题,主要是从学生的角度作答。结合所学知识可从提高自身文化水平、关注世界文化发展、学习和借鉴外国文化等方面分析作答即可。

【点睛】

22.(1)松赞干布;开明的民族政策。

(2)科技、佛教、文字方面。

(3)大力发展科举制,创立殿试制度,重用人才,发展生产,为开元盛世局面的出现奠定了基础。

(4)贞观之治、贞观遗风、开元盛世。盛世局面是在国家统一、社会稳定时出现的;统治者注意调整统治政策,注意减轻人民负担,重视农业生产,善于用人是出现盛世局面的重要原因。

(5)要坚持改革,不拘一格选拔人才,重用人才,关注民生,重视发展生产。

【详解】

(1)唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。从唐蕃交往的史实中体现了唐朝实行开明的民族政策。

(2)754 年,鉴真第六次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。因此,依据材料二“空海从中国带回大批的佛教经典,建立了日本的真言宗”可知影响日本的佛经;依据“在汉字标音表意的基础上创造了日文假名字母——片假名和平假名”可知影响了日本的文字。结合所学可知,还影响了日本的建筑等。

(3)武则天在位期间,社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓,为“开元盛世”局面的出现奠定了基础。依 据材料二和所学可知,武则天大力发展科举制,创立殿试制度,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。重用人才,发展生产,为开元盛世局面的出现奠定了基础。

(4)唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强, 文教昌盛,史称“贞观之治”;唐玄宗统治前期政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定, 唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。看法,依据所学可知,盛世局面是在国家统一、社会稳定时出现的;统治者注意调整统治政策,注意减轻人民负担,重视农业生产,善于用人是出现盛世局面的重要原因。

(5)依据材料和所学可知从要坚持改革,不拘一格选拔人才,重用人才,关注民生,重视发展生产等回答古代政治对于今天的借鉴经验。

23.(1)唐玄宗;整顿吏治, 裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍等

(2)曲辕犁;筒车;

(3)玄奘;(大唐西域记》;

(4)繁荣与开放

【分析】

(1)

根据所学和材料一“开元全盛”可知,唐玄宗的第一个年号是开元;根据所学可知,唐玄宗前期,他励精图治,整顿吏治, 裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,终于开创开元盛世。

(2)

根据所学和材料二“耕地时可以调节耕作深度”可知,这是耕作工具曲辕犁;根据所学和材料二“随着水流自行转动,把水从河里汲到高处倒入蓄水渠”可知,这是灌溉工具筒车。

(3)

根据所学和材料三“一个伟大僧人西行取经的传奇故事”可知,这是玄奘西游取经;为后世留下的佛学经典著作是《大唐西域记》。

(4)

根据所学和材料一“开元全盛”可知,这体现的是繁荣;根据所学和材料三“西行取经”可知,这体现的是开放。

24.示例:观点:唐朝的兴盛推动了中外文化交流的发展。(观点涉及中外交往即可)

论述:在国家统一、社会稳定、统治者励精图治之下,唐朝前期出现了“贞观之治“和“开元盛世”局面。唐朝实行对外开放、友好往来政策,推动了唐朝与其他国家的交流、互通有无与共同发展。玄奘西行天竺,除了把唐朝文化带到印度,促进了唐朝对印度的了解和学习。鉴真东渡日本,为中日文化交流做出了卓越贡献。综上,唐朝的国力强盛、开放包容、兼收并蓄有利于中外文化的交流与发展。

【详解】

本题属于开放型题目,要求学生自己能够依据材料内容,结合所学知识提炼总结观点,通过用史实描述,进行论证,只要实施正确,观点明确,能够自圆其说即可,例如:根据材料反映的玄奘西行和鉴真东渡我提炼一个观点是唐朝的兴盛推动了中外文化交流的发展;学生可围绕唐朝的兴盛以及玄奘西行天竺和鉴真东渡的相关史实进行论述,符合史实,言之有理即可,如:在国家统一、社会稳定、统治者励精图治之下,唐朝前期社会大发展,出现了“贞观之治”和“开元盛世”局面。在经济繁荣、政治清明、国力强盛、文化昌盛的基础上,唐朝实行对外开放、友好往来政策,推动了唐朝与其他国家的交流、互通有无与共同发展。玄奘西行天竺,带回了大量佛经并写成了《大唐西域记》,除了把唐朝文化带到印度,也促进了唐朝对印度的了解和学习;鉴真东渡日本,传播佛经、医药、文学、书法、建筑知识等,为中日文化交流做出了卓越贡献。综上,唐朝的国力强盛、开放包容、兼收并蓄有利于中外文化的交流与发展。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·湖南新邵·七年级期末)请为下面四幅图片选择一个合适的标题

A.唐朝经济繁荣 B.唐朝对外交往频繁

C.唐朝民族关系和睦 D.唐朝科技发达

2.(2021·湖南·桂阳县展辉学校七年级期末)盛唐气象本来是诗歌上的一种说法,但经常被历史学家用来说明中国历史上的那个黄金 时代。从文明史的角度来看,盛唐气象形成的一个非常重要的基础是

A.专制与跋扈 B.颓废与反抗 C.开明与开放 D.任性与狂妄

3.(2021·湖南古丈·七年级期末)“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清。舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城。”这首诗追述了唐朝文化对哪个国家的影响( )

A.天竺 B.新罗 C.日本 D.波斯

4.(2021·湖南炎陵·七年级期末)在抗击新冠肺炎的日本援华物资上有“山川异域,风月同天”的字样(如图)。据考证这与唐朝高僧东渡日本的故事有关。这位高僧是

A.张骞 B.玄奘 C.鉴真 D.晁衡

5.(2021·湖南醴陵·七年级期末)历史学习要善于抓住特征和主题。如果某小组搜集了“贞观之治”“开元盛世”“唐蕃和亲”“鉴真东渡”等相关资料。由此可知,他们探究的主题是

A.政权分立和民族交融 B.统一国家的建立

C.繁荣与开放的唐朝 D.中华文明的起源

6.(2021·湖南长沙·七年级期末)历史推论离不开对史实的正确解读,下列史实与推论之间的逻辑关系正确的是

选项 史实 推论

A 鉴真东渡 为中日文化的交流作出了卓越的贡献

B 玄奘西游 为中国道教的发展作出了重大的贡献

C 马可·波罗来华 激起了非洲人对东方世界的极大向往

D 郑和下西洋 促进了中国与亚欧国家的友好往来

A.A B.B C.C D.D

7.(2021·湖南攸县·七年级期末)2020年2月,日本民间团体向武汉疫区捐赠的口罩外包装上写有“山川异域,风月同天”。一千多年前日本遣唐者来中国时赠送的每件袈裟都绣着:“山川异域,风月同天;寄诸佛子,共结来缘。”对此一位高僧深受感动,并以自身行动作出回报。 他的事迹是

A.加强商品交流 B.开创中日交流先河

C.东渡日本传授佛经 D.前去研习封建制度

8.(2021·湖南临湘·七年级期末)唐玄宗时期唐朝一位高僧毅然东渡日本,弘扬佛法,传播大唐文化。这位高僧是

A.玄奘 B.鉴真 C.蔡伦 D.毕昇

9.(2021·湖南隆回·七年级期末)2020年2月,一批印有“山川异域,风月同天”字样的日本援助中国的防疫物资运往武汉。“山川异域,风月同天”是公元8世纪日本长屋王在赠送大唐的千件袈裟上绣的文字,在当时长屋王此举促成了( )

A.玄奘西行 B.鉴真东渡 C.郑和下西洋 D.马可·波罗来华

10.(2021·湖南宁远·七年级期末)观察下图唐朝墓葬出土的文物,这些出土文物说明

A.唐代没有统一的货币 B.中国唐代墓葬出土的文物多样

C.唐代中外贸易十分繁盛 D.证明唐代与欧洲、阿拉伯交往密切

11.(2021·湖南·衡阳市华新实验中学七年级期末)就历史阶段特征而言,隋唐时期的主要特征是

A.民族政权并立 B.商业经济空前活跃 C.繁荣与开放 D.中外交往与冲突

12.(2021·湖南炎陵·七年级期末)下图是出土于唐长安城遗址的伎乐八棱金杯,杯身上的乐师深目高鼻,服饰带有中亚风格,手持琵琶等西域乐器。这件文物可用于研究

A.贞观之治局面的出现 B.唐都长安的城市建筑

C.唐三彩制作工艺的成熟 D.唐代的贸易与文化交流

13.(2021·湖南怀化·七年级期末)白居易《登观音台望城》:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦(菜地)。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。”诗句描述的是唐朝

A.长安城市的发展 B.农业生产的发展

C.垦田面积的扩大 D.丝织工艺的提升

14.(2021·湖南·张家界市民族中学七年级期末)据《大唐西域记》记载:“经途险阻,寒风惨烈,多暴龙,难陵犯。……暴风奋发,飞沙雨石,遇者丧没,难以全生。”下面哪位历史人物亲自经历了如此险恶的状况?

A.鉴真 B.玄奘 C.文成公主 D.郑和

15.(2021·湖南·桂阳县展辉学校七年级期末)唐朝是我国封建社会的盛世,它所开创的开拓进取、兼容并蓄的时代风貌至今仍影响着我们的生活。下列各项可能发生于唐朝的有

①书生把进士及第作为孜孜追求的人生荣耀 ②农夫使用曲辕犁在田间劳动

③文成公主入藏和亲 ④玄奘只身西行天竺取经

A.①②③④ B.②③④ C.①②③ D.①③④

16.(2021·湖南新田·七年级期末)唐朝与天竺交往频繁,贞观初年有一位高僧西行前往天竺取经,回来后根据他的口述,由弟子记录成一部书,成为研究中外交流史的珍贵文献。这部书是:

A.《马克·波罗行纪》 B.《大唐西域记》 C.《西游记》 D.《金刚经》

17.(2021·湖南·汨罗市白塘镇磊石学校七年级期末)下面三幅图片共同体现了河南

A.历史文化悠久 B.是对外交往的中心

C.佛教文化发达 D.是中国的经济中心

18.(2021·湖南·湘钢一中七年级期末)祁发宝、陈红军、陈祥榕、肖思远、王掉冉五位戍边英雄,在边境喀喇昆仑加勒万河谷中印冲突中誓死捍卫祖国领土的精神。激励我们要尊敬英雄,树立远大志向,做新时代好少年。下列作品为研究古代印度提供丰富而宝贵资料的著作是( )

A.《金刚经》 B.《大唐西域记》 C.《桂苑笔耕》 D.《天方夜谭》

19.(2021·湖南华容·七年级期末)为我们研究古代印度和中亚地区历史文化提供重要参考价值的是

A.《金刚经》 B.《大唐西域记》 C.《马可波罗记》 D.《西游记》

二、综合题

20.(2021·湖南永定·七年级期末)隋唐是经历了长期分裂后的两个大一统王朝,隋唐是中国历史上最强盛的时期。隋唐时期的各种制度和政策,对于我们今天建设和谐社会、共同繁荣的和谐世界,依然有着很多可以借鉴的地方。请结合所学知识,回答下列问题:

(1)科举制度诞生的标志是什么?这种制度在当时产生了怎样的积极影响?

(2)唐朝前期出现了哪两个盛世局面?分别出现在哪位皇帝的统治时期?

(3)农业工具的创新极大地促进了生产的发展,列举唐朝出现的最典型的两例新农业生产具。

材料一 “自古皆贵(认为……尊贵)中华,贱(轻视)夷狄,朕独爱之如一。”

——《资治通鉴》

(4)材料一中的“中华”“夷狄”分别指的是什么 它表明了唐太宗实行的是怎样的民族政策

材料二 唐朝是中国封建社会发展的高峰。伴随着对外交往的,繁荣的唐朝文化传遍世界,影响着世界。

(5)试举两例唐朝对世界影响深远的史实。

(6)结合隋唐历史,你认为如何才能构建和谐社会,实现国家的长治久安?

21.(2021·湖南·怀化市辰溪博雅实验学校七年级期末)唐朝的强盛在于它是一个开放的社会。唐代都城长安是当时世界上唯一一座拥有百万居民的城市,堪称“万国都会”,城中居住着数以十万计的外国使节、商人、留学生,僧侣。请结合所学知识,回答下列问题。

(1)鉴真和玄奘分别为唐朝的对外友好往来作出了什么贡献?你从这两位高僧身上学到了哪些优秀品质?

(2)能吸引外国人来到长安的原因是什么?唐朝社会有什么时代特征?

(3)作为21世纪的中学生,为促进中外文化交流,你可以做些什么?

22.(2021·湖南鹤城·七年级期末)唐朝是中国古代历史上的鼎盛时期,在当时的世界上声名显赫。唐朝的繁盛给我们实现中华民族的伟大复兴梦带来许多启示。

材料一 唐朝许婚的消息传来,吐蕃人民欢呼雀跃。吐蕃赞普亲自前往青海迎接,他以皇帝女婿的身份拜见唐朝的护婚特使,然后回到逻些城,与文成公主举行了盛大婚礼。

材料二 唐朝时,日本留学生吉备真备和留学僧空海来到中国。吉备真备把中国的科学技术新成就介绍到日本;空海从中国带回大批的佛教经典,建立了日本的真言宗;他们还与其他学者共同努力,在汉字标音表意的基础上创造了日文假名字母——片假名和平假名。

材料三 武则天确实是个治国之才,她既有容人之量,又有识人之智,还有用人之术。

——毛泽东

材料四 开元初,上留心理道,革去弊讹。不六七年间,天下大理,河清海晏,物殷俗阜。

——《唐语林》卷三

(1)材料一中的“吐蕃赞普”指的是谁?从唐蕃交往的史实中体现了唐朝实行什么民族政策?

(2)材料二所述史实中,唐朝先进文化对日本的影响涉及哪几方面?

(3)结合材料三谈谈武则天为唐朝全盛作出了哪些贡献?

(4)写出唐朝出现的两个著名治世局面,结合以上材料谈谈你对盛世局面出现的看法?

(5)综上所述谈谈今天我们应该借鉴哪些方面的经验?

23.(2021·湖南会同·七年级期末)阅读下列材料并按要求答题:

唐朝是中国历史上令人振奋的一段时期,请结合所学知识,完成下列有关唐朝历史的探究并回答相关问题。

【盛世局面】

材料一 “忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。”

——唐:杜甫《忆昔》

(1)材料中的唐诗描写了唐的繁荣富庶,天下太平的盛世景象,当时的统治者是谁 这种盛世局面的出现与他采取的哪些措施有关?(列举两点)

【技术创新】

材料二 唐朝经济繁荣,农业生产工具有很大改进。其中一种在耕地时可以调节耕作深度,操作灵活,适应浅耕和深耕的不同需要,既节省畜力,又减轻了扶犁农民的体力消耗,提高了耕作的效率。另一种状像纺车,它随着水流自行转动,把水从河里汲到高处倒入蓄水渠,省时省力。

(2)请分别写出两种生产工具的名称。

【对外友好】

材料三 复旦大学钱文忠教授在讲唐朝对外交往时说:“一个伟大僧人西行取经的传奇故事,一条由信念坚持和智慧浇铸而成的求知之路,一个民族胸襟开阔、海纳百川的真实写照。”

(3)材料三中的这位“伟大僧人”是谁?他的一生与佛学密不可分,他为后世留下的佛学经典著作是什么?

(4)结合上述材料和所学知识概括隋唐时期最主要的时代特征。

三、论述题

24.(2021·湖南怀化·七年级期末)阅读材料,回答问题

材料 玄奘,为寻求准确的佛经文本,西行“求法”,历经艰辛,十余年中,行程数万里,游历百余国。回国后,他译出佛经1300多卷,精炼而准确。由他口授而成的《大唐西域记》一书,是研究中外文化交流的重要典籍。鉴真,深明佛学,50余岁时,受日本邀请,发愿东渡。他排除千难万险,历时12年,经6次努力,最终到达日本。鉴真东渡,对日本的佛学、建筑、雕塑、医药、艺术乃至日常生活,都产生了很大的影响

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确、史论结合、条理清楚,字数在160~200以内)

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【分析】

【详解】

题干中的四幅图片分别是“遣唐使船”“鉴真坐像”“玄奘西游”“大食旅行者”,结合所学知识,遣唐使是日本派遣来华学习交流的使团,鉴真东渡日本促进中日交流,玄奘西游天竺促进中印交流,大食旅行者反映了当时中国与古阿拉伯的交往,因此图片反映的都是唐朝对外关系的有关历史,B符合题意,ACD排除。故选择B。

2.C

【详解】

依据所学可知,盛唐时期,经济文化发达,国家强盛,疆域辽阔,对外文化交流频繁,是我国封建社会的繁荣时期。唐朝实行开明的民族政策,各民族之间经济文化的交流频繁。唐朝实行开放的对外政策,唐朝的都城—长安,是当时国际性的大都市。有来自各国的使节,近的有朝鲜、日本和越南等国,远的有伊朗、罗马和印度等国,东西方文化在此交流融合,因而唐朝的开明与开放是盛唐气象出现的原因,C项符合题意;ABD三项专制与跋扈、颓废与反抗、任性与狂妄只会造成国家落后,排除。故选C。

3.C

【详解】

由题干中的“鉴真盲目航东海,一片精诚照太清”,然后结合所学知识可知,鉴真东渡日本,为中日文化交流作出了卓越的贡献,因此这首诗追述了唐朝文化对日本的影响,所以C项符合题意,排除ABD项。故本题答案为C。

4.C

【详解】

由“唐朝高僧东渡日本”结合所学可知,鉴真,唐朝高僧,为弘扬佛法,唐玄宗时,六次东渡,到达日本,为中日的经济文化交流作出了突出贡献,C符合题意;张骞出使西域,A排除;玄奘西行天竺,B排除;晁衡是日本人,D排除。故选择C。

5.C

【详解】

“贞观之治”和“开元盛世”体现的是唐朝的繁荣,“唐蕃和亲”体现的是唐朝开明的民族政策,“鉴真东渡”体现的是唐朝的对外开放。由此可知,探究的主题是繁荣与开放的唐朝,故C符合题意;政权分立和民族交融是三国两晋南北朝的时代特征,排除A;统一国家的建立指的是秦汉时期,排除B;中华文明的起源指的是史前时期,排除D。故选C。

6.A

【详解】

根据所学知识可知,唐玄宗时期鉴真东渡日本,为中日文化的交流作出了卓越的贡献,A符合题意。玄奘西游天竺求取佛经,为佛教在中国的发展作出了重大的贡献,B不符合题意。马可·波罗来华回国后根据其见闻写成的《马可波罗行记》激起了欧洲人对东方世界的极大向往,C不符合题意。郑和下西洋促进了中国与亚非国家的友好往来,D不符合题意。所以BCD不符合题意,故选择A。

7.C

【详解】

根据材料“……一千多年前日本遣唐者来中国时赠送的每件袈裟都绣着:’山川异域,风月同天;寄诸佛子,共结来缘。’对此一位高僧深受感动,并以自身行动作出回报”,并结合所学可知,这位高僧是鉴真,他的事迹是东渡日本传授佛经。唐玄宗时期,鉴真应日本僧人的邀请东渡日本讲学,鉴真历经千辛万苦,以致双目失明,第六次东渡成功,故C项正确;“加强商品交流”与题意不符,排除A项;材料无法体现“开创中日交流先河”,排除B项;“前去研习封建制度”与史实不符,鉴真东渡是传播佛教,排除D项。

8.B

【详解】

据所学可知,唐玄宗时期唐朝一位高僧“鉴真"东渡日本,弘扬佛法,传播大唐文化,B 正确;玄奘 是唐太宗时期西游“天竺”,A错误;蔡伦是东汉时期改进造纸术,C错误;毕昇是北宋时期发明活字印刷术,D错误。

9.B

【详解】

结合所学知识可知,公元8世纪,日本长屋王赠送唐朝千件绣有“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘”文字的袈裟,鉴真被此感动,决心东渡弘扬佛法,故选B;玄奘西行,去往印度,故排除A;郑和下西洋发生在明朝初年,与材料时间不符,故排除C;马可·波罗是意大利传教士,在元朝时来到中国,与材料时间不符,故排除D。

10.C

【详解】

依据图片信息并结合所学可知,唐代中外贸易十分繁盛,所以产自大食、波斯萨珊、东罗马的金币流通到中国,所以C项符合题意;A项唐代有自己的统一货币,如开元通宝等,排除;B项体现不出来中国唐代墓葬出土的文物多样,排除;D项图片能证明唐代与巴尔干半岛、小亚细亚半岛、阿拉伯半岛、伊朗等交往密切,没有体现出来波斯萨珊,不全面,排除。故选C。

11.C

【详解】

依据课本所学可知,隋朝建立后,统一南北,结束了长时间政权分立的局面。隋朝开通了贯通南北的大运河,创立了科举制,对后世影响深远。继起的唐朝,前期政治开明,经济发展,在民族关系、对外交流、科学技术、文学艺术等方面都有很大的建树,呈现出繁荣、富强的盛唐景象。故隋唐时期的特征是繁荣与开放。C正确;民族政权并立是辽、宋、夏、金、元时期的特征,A排除;宋元、明清时期商业经济空前活跃,B排除;明朝的对外关系有交往与冲突,D排除;故选C。

12.D

【详解】

根据题干信息“杯身上的乐师深目高鼻,服饰带有中亚风格,手持琵琶等西域乐器”结合所学知识可知,“中亚风格”,“西域乐器”,可知唐长安城遗址的伎乐八棱金杯,可用于研究唐代的对外贸易与文化交流。选项D符合题意;贞观之治与唐太宗治国相关,A排除;“唐都长安的城市建筑”与金杯体现的内容不符,B排除;唐三彩制属于瓷器,C排除。故选D。

13.A

【详解】

材料“百千家似围棋局,十二街如种菜哇”描述的长安城的布局,反映长安城市的发展,A符合题意;BCD项诗句没有涉及,排除。故选择A。

14.B

【详解】

依据题干和所学知识,唐朝时期,玄奘经历了艰难险阻,西行天竺取经,促进了中印文化交流,《大唐西域记》即是由玄奘口述而由弟子编写的著作,记载的正是玄奘从长安(今西安)出发西行亲身游历西域的所见所闻,B正确;唐朝时期鉴真东渡日本,促进了中日文化交流,A排除;唐朝时期文成公主入藏促进了汉藏两族的友好交往,C排除;明朝前期郑和下西洋,促进了中国与亚非国家地区的友好交往,D排除。故选B。

15.A

【详解】

唐朝进士科逐渐成为最重要的科目,书生把进士及第作为孜孜追求的人生荣耀;唐朝农民制成曲辕犁,农夫使用曲辕犁在田间劳动;唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,文成公主入藏和亲;唐太宗时玄奘只身西行天竺取经,故可能发生于唐朝的有①②③④,A符合题意;BCD三项具有片面性,不符合题意;故选A。

【点睛】

解题的关键是学生掌握组合选择题的解题方法,需要学谁让你给掌握唐朝时期的基础知识,利用排除法解答问题。

16.B

【详解】

依据所学知识可知,《大唐西域记》是由唐代玄奘口述、辩机编的地理史籍,记载的是玄奘从长安(今西安)出发西行亲身游历西域的所见所闻,其中包括有两百多个国家和城邦,还有许多不同的民族。书中对西域各国,各民族生活方式、建筑、婚姻、丧葬、宗教信仰、沐浴与治疗疾病和音乐舞蹈方面的记载,从不同层面、不同角度、不同深度反映了西域的风土民俗,B符合题意;ACD三项的著作与题干内容无关,排除;故选B。

17.A

【详解】

白马寺是洛阳龙门石窟艺术;玄奘代表佛教文化的引入;司母戊鼎代表的是青铜文化。三者共同的主题是河南历史文化悠久,故A正确;三幅图只有玄奘代表对外交往和佛教文化,排除B和C;材料中没有体现出农业的信息,排除D。故选A。

18.B

【分析】

【详解】

根据所学可知,《大唐西域记》记载的是玄奘从长安(今西安)出发西行亲身游历西域的所见所闻,其中包括有两百多个国家和城邦,还有许多不同的民族,书中对西域各国,各民族生活方式、建筑、婚姻、丧葬、宗教信仰、沐浴与治疗疾病和音乐舞蹈方面的记载,从不同层面、不同角度、不同深度反映了西域的风土民俗;《大唐西域记》是研究印度、尼泊尔、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等地古代历史地理的重要文献,为各国学者所重视,故B符合题意;《金刚经》是佛经,《桂苑笔耕》体现了一个朝鲜人对汉文化的理解,《天方夜谭》是阿拉伯民间故事合集,故ACD均不符合题意。故选B。

19.B

【分析】

【详解】

唐朝贞观后期,玄奘前往天竺,从天竺带来大量佛教回到长安,将在古印度和中亚的所见所闻写成《大唐西域记》,成为研究古代印度和中亚地区历史文化的重要典籍,故选B;A是佛教,排除;C是马可波罗从意大利到中国的游记,不符题意,排除;D是小说创作,不符题意,排除。

20.(1)隋炀帝设立进士科。影响:科举制改善了用人制度、使有才识的读书人有机会做官,使选拔官吏的权力集中到中央;促进了教育事业的发展

(2)“贞观之治”、“开元盛世”;唐太宗、唐玄宗。

(3)曲辕犁、筒车。

(4)汉族、少数民族;开明。

(5)日本派遣唐使到中国;鉴真东渡;玄奘西游

(6)国家应该创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才;大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任。

【详解】

(1)根据所学知识可知,为了改变魏晋以来用人做官的弊端。隋炀帝在位时,设立了进士科,用考试的办法选拔人才,科举制度诞生。科举制的诞生改善了用人制度、使有才识的读书人有机会做官,使选拔官吏的权力集中到中央;促进了教育事业的发展。

(2)根据所学知识可知,唐太宗在位时,政治清明,经济发展,社会稳定,出现了盛世景象,史称“贞观之治”。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”。

(3)根据所学知识可知,唐朝农民改进了梨的过早,制成了曲辕梨,还创制了新的灌溉工具筒车。

(4)根据所学知识可知,“中华”指的是汉族;“夷狄”指的是少数民族。这段话体现了唐太宗开明的民族政策。

(5)根据所学知识可知,唐朝从贞观年间开始,日本来中国的遣唐使有十多批,同来的还有留学生和留学僧。唐太宗在位时,选择前往天竺。在那里,他遍访有名的佛教寺院,称为著名的佛学大师。在天竺各地讲学,受到当地人的尊敬。唐玄宗在位时,鉴真东渡到日本,在那里,他辛勤不懈的传播唐朝文化。

(6)根据上述材料和问题的探究可知,要构建和谐社会,需要国家应该创造人与人公平竞争的机会;国家要注意培养人才,重用人才;大力加强民主与法制建设;人与人之间应该互相尊重,彼此信任。

21.(1)贡献:鉴真东渡,传播了唐朝文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献。玄奘西游,根据他的口述,由其弟子记录成书的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。

精神:顽强的毅力和百折不挠的精神。

(2)原因:唐朝推行开放的对外政策。积极发展对外友好往来,形成了兼容并包的社会风气;唐朝国力强盛,政治、经济和文化发达;对周边国家有很大的吸引力;唐朝水陆交通发达,为中外交流提供了必要的客观条件。

时代特征:繁荣与开放。

(3)努力学习本国优秀传统文化,提高个人文化素质,对外宣传中国优秀文化多关心国际事态,多看新闻多读报;尊重他国文化传统,主动学习借鉴外国优秀文化,取其精华,去其糟粕。

【分析】

(1)

关于贡献,结合所学知识分别回答鉴真和玄奘的主要事迹即可。如鉴真东渡,传播了唐朝文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献。玄奘西游,根据他的口述,由其弟子记录成书的《大唐西域记》是研究中外交流史的珍贵文献。关于精神,结合所学知识可从他们的经历,答出顽强的毅力和百折不挠的精神。

(2)

关于原因,结合所学知识可知,唐朝的强盛在于它是一个开放的社会,可从对外政策、国家实力、交通发达等方面分析原因即可。关于时代特征,在第一小问的基础上,可概括唐朝的时代特征是繁荣与开放。

(3)

本小问属于开放性问题,主要是从学生的角度作答。结合所学知识可从提高自身文化水平、关注世界文化发展、学习和借鉴外国文化等方面分析作答即可。

【点睛】

22.(1)松赞干布;开明的民族政策。

(2)科技、佛教、文字方面。

(3)大力发展科举制,创立殿试制度,重用人才,发展生产,为开元盛世局面的出现奠定了基础。

(4)贞观之治、贞观遗风、开元盛世。盛世局面是在国家统一、社会稳定时出现的;统治者注意调整统治政策,注意减轻人民负担,重视农业生产,善于用人是出现盛世局面的重要原因。

(5)要坚持改革,不拘一格选拔人才,重用人才,关注民生,重视发展生产。

【详解】

(1)唐太宗把文成公主嫁给松赞干布,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。从唐蕃交往的史实中体现了唐朝实行开明的民族政策。

(2)754 年,鉴真第六次东渡抵达日本,他在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。因此,依据材料二“空海从中国带回大批的佛教经典,建立了日本的真言宗”可知影响日本的佛经;依据“在汉字标音表意的基础上创造了日文假名字母——片假名和平假名”可知影响了日本的文字。结合所学可知,还影响了日本的建筑等。

(3)武则天在位期间,社会经济得以持续发展,人口持续增长,边疆得到巩固和开拓,为“开元盛世”局面的出现奠定了基础。依 据材料二和所学可知,武则天大力发展科举制,创立殿试制度,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。重用人才,发展生产,为开元盛世局面的出现奠定了基础。

(4)唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强, 文教昌盛,史称“贞观之治”;唐玄宗统治前期政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定, 唐朝的国力达到前所未有的强大,进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。看法,依据所学可知,盛世局面是在国家统一、社会稳定时出现的;统治者注意调整统治政策,注意减轻人民负担,重视农业生产,善于用人是出现盛世局面的重要原因。

(5)依据材料和所学可知从要坚持改革,不拘一格选拔人才,重用人才,关注民生,重视发展生产等回答古代政治对于今天的借鉴经验。

23.(1)唐玄宗;整顿吏治, 裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍等

(2)曲辕犁;筒车;

(3)玄奘;(大唐西域记》;

(4)繁荣与开放

【分析】

(1)

根据所学和材料一“开元全盛”可知,唐玄宗的第一个年号是开元;根据所学可知,唐玄宗前期,他励精图治,整顿吏治, 裁减冗员,发展经济,改革税制,注重文教,编修经籍,终于开创开元盛世。

(2)

根据所学和材料二“耕地时可以调节耕作深度”可知,这是耕作工具曲辕犁;根据所学和材料二“随着水流自行转动,把水从河里汲到高处倒入蓄水渠”可知,这是灌溉工具筒车。

(3)

根据所学和材料三“一个伟大僧人西行取经的传奇故事”可知,这是玄奘西游取经;为后世留下的佛学经典著作是《大唐西域记》。

(4)

根据所学和材料一“开元全盛”可知,这体现的是繁荣;根据所学和材料三“西行取经”可知,这体现的是开放。

24.示例:观点:唐朝的兴盛推动了中外文化交流的发展。(观点涉及中外交往即可)

论述:在国家统一、社会稳定、统治者励精图治之下,唐朝前期出现了“贞观之治“和“开元盛世”局面。唐朝实行对外开放、友好往来政策,推动了唐朝与其他国家的交流、互通有无与共同发展。玄奘西行天竺,除了把唐朝文化带到印度,促进了唐朝对印度的了解和学习。鉴真东渡日本,为中日文化交流做出了卓越贡献。综上,唐朝的国力强盛、开放包容、兼收并蓄有利于中外文化的交流与发展。

【详解】

本题属于开放型题目,要求学生自己能够依据材料内容,结合所学知识提炼总结观点,通过用史实描述,进行论证,只要实施正确,观点明确,能够自圆其说即可,例如:根据材料反映的玄奘西行和鉴真东渡我提炼一个观点是唐朝的兴盛推动了中外文化交流的发展;学生可围绕唐朝的兴盛以及玄奘西行天竺和鉴真东渡的相关史实进行论述,符合史实,言之有理即可,如:在国家统一、社会稳定、统治者励精图治之下,唐朝前期社会大发展,出现了“贞观之治”和“开元盛世”局面。在经济繁荣、政治清明、国力强盛、文化昌盛的基础上,唐朝实行对外开放、友好往来政策,推动了唐朝与其他国家的交流、互通有无与共同发展。玄奘西行天竺,带回了大量佛经并写成了《大唐西域记》,除了把唐朝文化带到印度,也促进了唐朝对印度的了解和学习;鉴真东渡日本,传播佛经、医药、文学、书法、建筑知识等,为中日文化交流做出了卓越贡献。综上,唐朝的国力强盛、开放包容、兼收并蓄有利于中外文化的交流与发展。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源