第三单元海水中的化学达标检测卷(word版有答案)

文档属性

| 名称 | 第三单元海水中的化学达标检测卷(word版有答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 461.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版(五四学制) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-03-11 10:58:23 | ||

图片预览

文档简介

第三单元达标检测卷

可能用到的相对原子质量:H—1 C—12 O—16 Cl—35.5

一、选择题(本题包括12小题,每题3分,共36分)

1.下列物质的名称、化学式、俗称不一致的是( )

A.碳酸钠 Na2CO3 纯碱 B.氧化钙 CaO 消石灰

C.乙醇 C2H5OH 酒精 D.氢氧化钠 NaOH 烧碱

2.海洋是人类重要的资源宝库,利用海水可以得到许多产品。①海水“晒盐”;②海水“制碱”;③海水“淡化”;④从海水中提取镁。其中主要利用化学变化的是( )

A.全部 B.①②④ C.只有② D.只有②④

3.已知室温下NaCl的溶解度约为36 g。现称取3.6 g粗盐,经过溶解、过滤、蒸发、转移等步骤,除去泥沙得到精盐。下列操作正确且合理的是( )

4.下列各组固体物质,不能用水鉴别的是( )

A.KNO3、KCl B.CaCO3、CaCl2

C.CuSO4、Na2SO4 D.NH4NO3、CaO

5.小深同学用思维导图梳理了Na2CO3的相关知识,其中描述错误的是( )

6.除去下列物质中的少量杂质(括号内为杂质)的方法错误的是( )

A.O2(H2O)——用生石灰

B.NaCl溶液(KNO3)——降温结晶

C.CaCO3粉末(Na2CO3)——加水过滤

D.KCl溶液(K2CO3)——加适量盐酸

7.下列各组离子中,能在pH=12的溶液中大量共存的是( )

A.Na+、Ca2+、Cl-、CO2-3

B.Mg2+、NO-3、K+、Na+

C.K+、Ba2+、Cl-、SO2-4

D.Na+、Ba2+、Cl-、NO-3

8.下列关于海水晒盐的说法不正确的是( )

A.结晶池中氯化钠质量分数大于海水中氯化钠质量分数

B.由于水分蒸发,蒸发池中氯化钠质量分数逐渐增大到一定数值

C.母液是NaCl的饱和溶液,也是所含杂质MgCl2、CaCl2的饱和溶液

D.气温高、湿度低、风力大、雨量少、阳光充足有利于海水“晒盐”

9.下列稀溶液,仅用酚酞及同组物质之间反应就能鉴别出来的一组是( )

A.NaOH H2SO4 HNO3 B.KOH HCl Ba(OH)2

C.NaOH NaCl Na2CO3 D.NaOH NaCl HCl

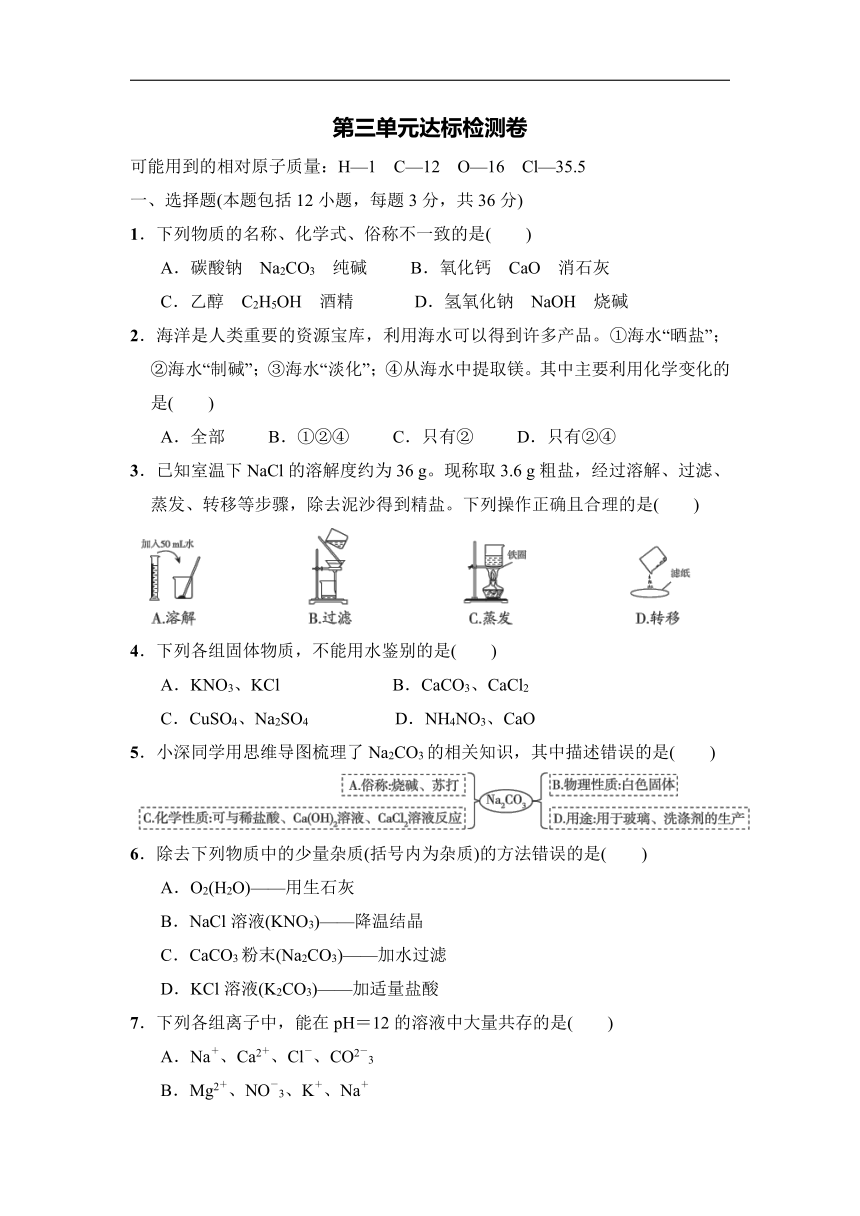

10.小金完成了图示实验①②③,下列判断正确的是( )

A.实验①中石灰水有剩余 B.实验②中有气泡产生

C.实验③中没有明显现象 D.实验③所得溶液中一定含CaCl2和NaCl

11.“X→Y→Z”物质间转化,均可通过一步反应实现的是( )

物质选项 X Y Z

A K2SO4 BaSO4 Ba(NO3)2

B Cu CuO Cu(OH)2

C Zn ZnCl2 Zn(NO3)2

D KNO3 KOH Ba(OH)2

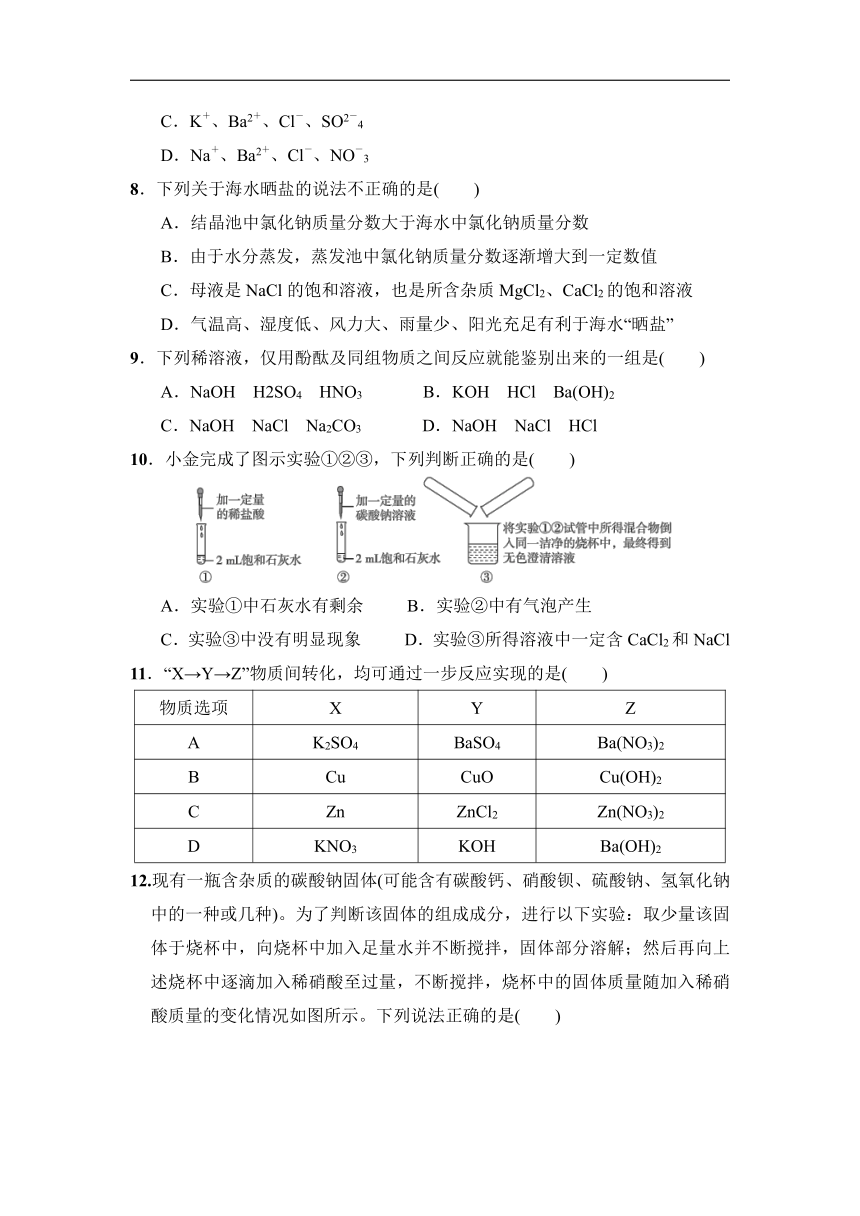

12.现有一瓶含杂质的碳酸钠固体(可能含有碳酸钙、硝酸钡、硫酸钠、氢氧化钠中的一种或几种)。为了判断该固体的组成成分,进行以下实验:取少量该固体于烧杯中,向烧杯中加入足量水并不断搅拌,固体部分溶解;然后再向上述烧杯中逐滴加入稀硝酸至过量,不断搅拌,烧杯中的固体质量随加入稀硝酸质量的变化情况如图所示。下列说法正确的是( )

A.B→C段对应溶液pH逐渐变大

B.B点对应溶液中可能含有的溶质是硝酸钙、硫酸钠

C.C点对应溶液中一定含有的阳离子是H+、Na+、Ba2+

D.原固体中可能含有碳酸钠、碳酸钙、氢氧化钠

二、填空题(本题包括3小题,共19分)

13.(4分)化学就在我们身边。请从下列选项中选择适当的物质填空(填字母序号):

A.小苏打 B.二氧化硫 C.金刚石 D.生石灰

(1)能形成酸雨的是________。 (2)可用于做装饰品的是________。

(3)可用作食品干燥剂的是________。 (4)常用于治疗胃酸过多症的是________。

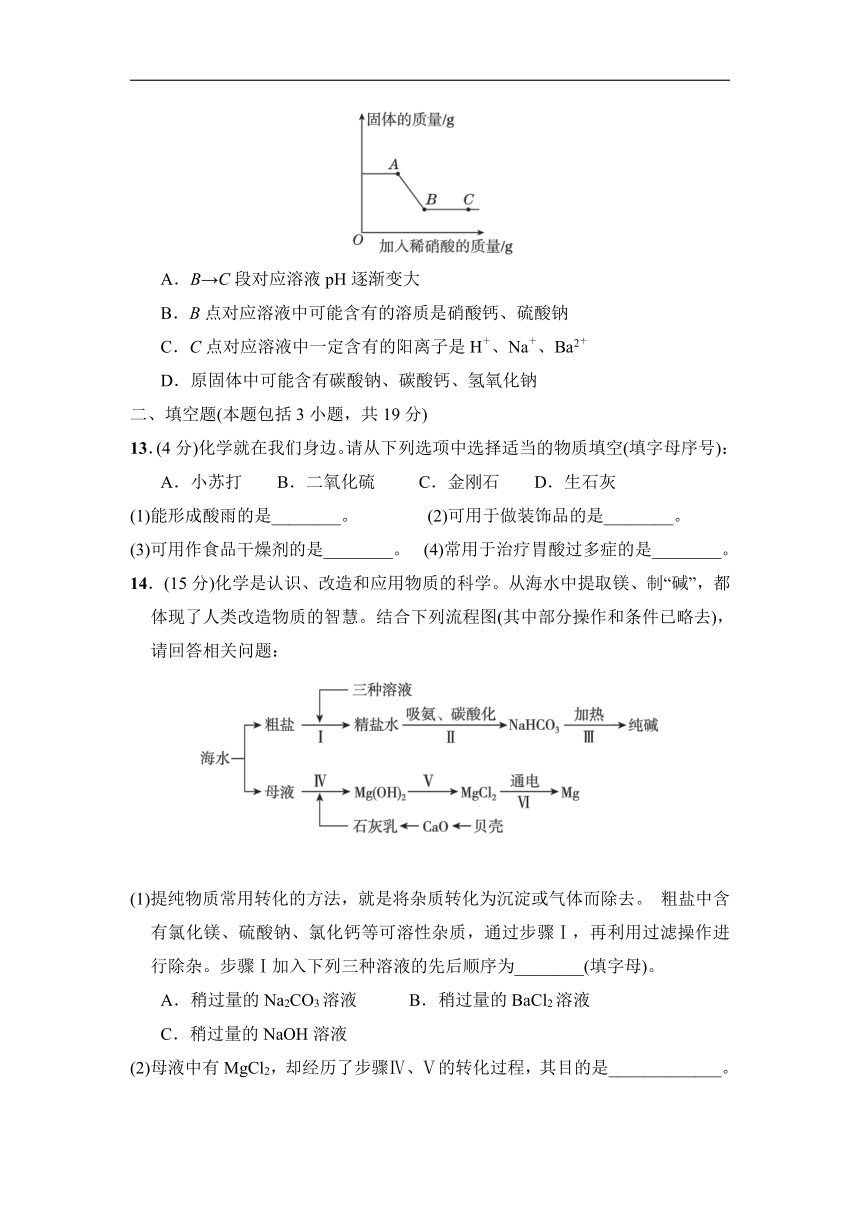

14.(15分)化学是认识、改造和应用物质的科学。从海水中提取镁、制“碱”,都体现了人类改造物质的智慧。结合下列流程图(其中部分操作和条件已略去),请回答相关问题:

(1)提纯物质常用转化的方法,就是将杂质转化为沉淀或气体而除去。 粗盐中含有氯化镁、硫酸钠、氯化钙等可溶性杂质,通过步骤Ⅰ,再利用过滤操作进行除杂。步骤Ⅰ加入下列三种溶液的先后顺序为________(填字母)。

A.稍过量的Na2CO3溶液 B.稍过量的BaCl2溶液

C.稍过量的NaOH溶液

(2)母液中有MgCl2,却经历了步骤Ⅳ、Ⅴ的转化过程,其目的是_____________。

(3)步骤Ⅱ中先向饱和食盐水中通入氨气,有利于二氧化碳的吸收,这样做的目的是______________________________________________________________

______________,写出该反应的化学方程式:__________________________。

(4)化学变化是改造物质的重要途径。上述流程图中涉及的基本反应类型包括__________________________________________________________________

________________。

三、实验探究题(本题包括2小题,共37分)

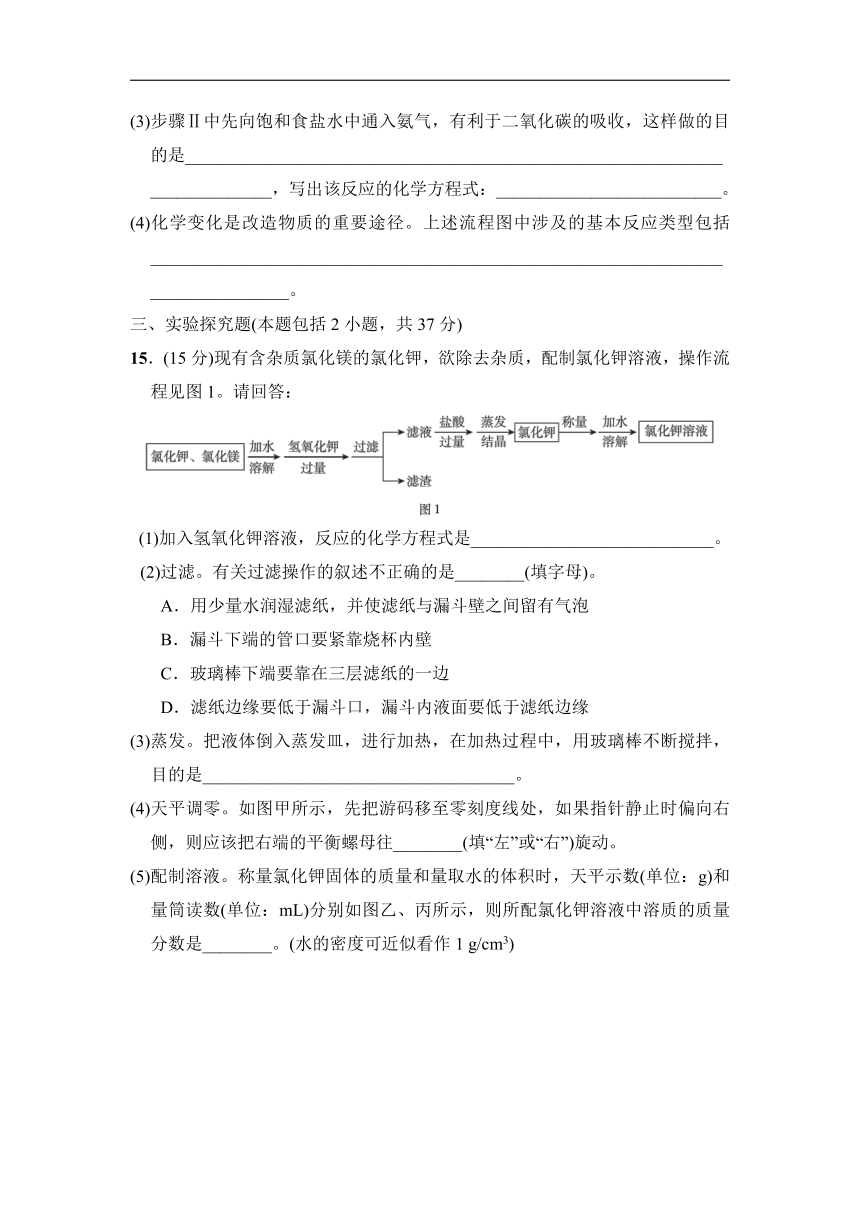

15.(15分)现有含杂质氯化镁的氯化钾,欲除去杂质,配制氯化钾溶液,操作流程见图1。请回答:

(1)加入氢氧化钾溶液,反应的化学方程式是____________________________。

(2)过滤。有关过滤操作的叙述不正确的是________(填字母)。

A.用少量水润湿滤纸,并使滤纸与漏斗壁之间留有气泡

B.漏斗下端的管口要紧靠烧杯内壁

C.玻璃棒下端要靠在三层滤纸的一边

D.滤纸边缘要低于漏斗口,漏斗内液面要低于滤纸边缘

(3)蒸发。把液体倒入蒸发皿,进行加热,在加热过程中,用玻璃棒不断搅拌,目的是____________________________________。

(4)天平调零。如图甲所示,先把游码移至零刻度线处,如果指针静止时偏向右侧,则应该把右端的平衡螺母往________(填“左”或“右”)旋动。

(5)配制溶液。称量氯化钾固体的质量和量取水的体积时,天平示数(单位:g)和量筒读数(单位:mL)分别如图乙、丙所示,则所配氯化钾溶液中溶质的质量分数是________。(水的密度可近似看作1 g/cm3)

16.(22分)某兴趣小组发现,上周做实验用的氢氧化钠固体忘记了盖瓶盖,他们欲对该固体的变质情况进行探究。

【提出问题】该瓶氢氧化钠固体是否变质,变质情况如何?

【查阅资料】①碳酸钠溶液的pH最大约为10.6,饱和碳酸氢钠溶液的pH约为8.0,氯化钙溶液呈中性。②NaOH、Na2CO3分别在水和酒精中的溶解度如下表所示:

物质种类 NaOH Na2CO3

温度 20 ℃ 40 ℃ 20 ℃ 40 ℃

溶剂 水 109 g 129 g 21.8 g 49 g

酒精 17.3 g 40 g 不溶 不溶

【作出猜想】猜想Ⅰ:固体未变质;猜想Ⅱ:固体部分变质;猜想Ⅲ:固体全部变质。

【实验探究】(1)兴趣小组同学取少量样品于烧杯中,加适量水溶解,测得溶液的pH约为12。由此他们得出猜想Ⅰ正确,但其他同学很快予以否定,否定的理由是_______________________________________________________。

(2)组内其他同学取步骤(1)烧杯中少量溶液于试管中,加入过量的________溶液,振荡,有白色沉淀生成;不再产生沉淀时,取上层清液于另一支试管中,滴加______________,溶液变红。

【实验结论】通过实验,兴趣小组证明猜想________正确。

【反思评价】根据查阅的资料,有同学提出可以通过氢氧化钠和碳酸钠在酒精中溶解度不同来验证猜想Ⅲ正确。请你帮助他设计实验方案:__________________________________________________________________

___。

【实验拓展】实验室使用pH传感器来测定Na2CO3和NaHCO3混合物中NaHCO3的含量。称取一定量样品,溶于水配成250.0 mL溶液。将pH=1的稀盐酸逐滴加入体积为25.0 mL的该溶液中,所得曲线如图所示:

a.上一个计量点前发生反应的化学方程式为___________________________;

b.下一个计量点时溶液中大量存在的阴离子是________。

四、计算题(本题包括1小题,共8分)

17.(8分)为测定某盐酸的溶质质量分数,取200 g样品于烧杯中,将50 g碳酸钠溶液分为5等份,分5次加入盛有样品的烧杯中。测出每次反应后溶液的总质量,实验数据如下表:

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

加入Na2CO3溶液的质量 10 g 10 g 10 g 10 g 10 g

反应后溶液的质量 208.9 g 217.8 g 226.7 g 235.6 g 245.6 g

请根据实验数据计算盐酸的溶质质量分数。

答案

一、1.B 2.D 3.B 4.A 5.A

6.B 点拨:虽然KNO3的溶解度受温度变化影响较大,但NaCl溶液中混有少量的KNO3不能形成KNO3的饱和溶液,因此降温结晶时KNO3不会析出。

7.D 点拨:pH为12的水溶液显碱性,水溶液中含有大量的OH-。Ca2+、CO2-3两种离子能结合成碳酸钙沉淀,不能大量共存,A错误;Mg2+与OH-能结合成氢氧化镁沉淀,不能大量共存,B错误;Ba2+、SO2-4两种离子能结合成硫酸钡沉淀,不能大量共存,C错误;四种离子间不能结合成沉淀、气体或水,能在碱性溶液中大量共存,D正确。

8.C 点拨:在海水“晒盐”过程中,水因不断蒸发而质量减少,氯化钠的质量相对不变,在蒸发池中溶液逐渐由不饱和变为接近饱和,进入结晶池中随着水分的不断蒸发,逐渐变成食盐的饱和溶液,质量分数达到最大,A、B正确;母液是NaCl的饱和溶液,但不一定是MgCl2、CaCl2的饱和溶液,C错;D项中描述的条件有利于食盐晶体析出,D正确。

9.D

10.D 点拨:由实验③知,盐酸过量,则实验①中石灰水没有剩余,A不正确;实验②中碳酸钠和氢氧化钙反应生成白色沉淀碳酸钙和氢氧化钠,不产生气泡,B不正确;实验③中最终得到无色澄清溶液,说明实验①中盐酸过量,和实验②中生成的碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳,此过程中固体溶解,产生气泡,C不正确;实验③中最终得到无色澄清溶液,所得溶液中一定含CaCl2和NaCl,D正确。

11.C

12.B 点拨:碳酸钠和硝酸钡反应生成能溶于稀硝酸的碳酸钡沉淀,硫酸钠和硝酸钡反应生成不能溶于稀硝酸的硫酸钡沉淀,所以取少量该固体于烧杯中,向烧杯中加入足量水并不断搅拌,固体部分溶解;然后再往上述烧杯中逐滴加入稀硝酸至过量,不断搅拌,烧杯中的固体质量先不变后减少,最后不变,说明一开始硝酸没有与固体反应,说明原固体中含有氢氧化钠,A→B段对应的反应是碳酸钡和硝酸反应生成硝酸钡、水和二氧化碳(或硝酸与碳酸钙反应),B点后稀硝酸过量,仍有固体,说明不溶性固体为硫酸钡,所以原固体中一定含有硫酸钠、硝酸钡、氢氧化钠。B→C段硝酸过量,对应溶液pH逐渐变小。

二、13.(1) B (2)C (3) D (4)A

14.(1)C、B、A(或B、C、A或B、A、C)

(2)富集、提纯MgCl2

(3)促进碳酸氢钠的生成与析出 ;NaCl+H2O+CO2+NH3===NH4Cl+NaHCO3 (4)分解反应、化合反应、复分解反应

点拨:(1)加入三种溶液的顺序可以调整,但Na2CO3溶液必须放在BaCl2溶液后面加入,否则过量的BaCl2无法除去。(2)母液本身含有MgCl2,又经历了步骤Ⅳ、Ⅴ的转化过程,其目的是富集氯化镁,除去杂质获得比较纯净的氯化镁。(3)步骤Ⅱ中先向饱和食盐水中通入氨气,目的是形成碱性溶液,有利于二氧化碳的吸收,促进碳酸氢钠的生成与析出。

三、15.(1)MgCl2+2KOH===Mg(OH)2↓+2KCl (2)A

(3)防止因局部温度过高,造成液滴飞溅 (4)左

(5)18%

点拨:(1)氯化镁溶液与氢氧化钾溶液反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钾,化学方程式为MgCl2+2KOH===Mg(OH)2↓+2KCl。(2)用少量水润湿滤纸,不能使滤纸与漏斗壁之间留有气泡,以免过滤速度太慢,A错误。(3)在加热过程中,用玻璃棒不断搅拌,目的是防止因局部温度过高,造成液滴飞溅。(4)把游码移至零刻度线处,如果指针静止时偏向右侧,则应该把右端的平衡螺母往左旋动。(5)图示称量的氯化钾质量为18 g,量取的水的体积为82 mL,其质量为82 g,则所配氯化钾溶液中溶质的质量分数是×100%=18%。

16.【实验探究】(1)氢氧化钠固体部分变质,加水溶解后溶液的pH也可能为12 (2)氯化钙(或氯化钡或硝酸钙或硝酸钡); 酚酞试液 【实验结论】 Ⅱ 【反思评价】取样称量质量,加入酒精中,充分溶解后过滤,干燥后再次称量,两次所称质量相等,证明固体全部变质(或猜想Ⅲ正确) 【实验拓展】Na2CO3+HCl===NaCl+NaHCO3;Cl-

四、17.解:盐酸完全反应后放出二氧化碳的质量=200 g+50 g-245.6 g=4.4 g。

设盐酸中氯化氢的质量为x。

Na2CO3+2HCl===2NaCl+H2O+CO2↑

73 44

x 4.4 g

= x=7.3 g

盐酸的溶质质量分数=×100%=3.65%

答:盐酸的溶质质量分数为3.65%。

可能用到的相对原子质量:H—1 C—12 O—16 Cl—35.5

一、选择题(本题包括12小题,每题3分,共36分)

1.下列物质的名称、化学式、俗称不一致的是( )

A.碳酸钠 Na2CO3 纯碱 B.氧化钙 CaO 消石灰

C.乙醇 C2H5OH 酒精 D.氢氧化钠 NaOH 烧碱

2.海洋是人类重要的资源宝库,利用海水可以得到许多产品。①海水“晒盐”;②海水“制碱”;③海水“淡化”;④从海水中提取镁。其中主要利用化学变化的是( )

A.全部 B.①②④ C.只有② D.只有②④

3.已知室温下NaCl的溶解度约为36 g。现称取3.6 g粗盐,经过溶解、过滤、蒸发、转移等步骤,除去泥沙得到精盐。下列操作正确且合理的是( )

4.下列各组固体物质,不能用水鉴别的是( )

A.KNO3、KCl B.CaCO3、CaCl2

C.CuSO4、Na2SO4 D.NH4NO3、CaO

5.小深同学用思维导图梳理了Na2CO3的相关知识,其中描述错误的是( )

6.除去下列物质中的少量杂质(括号内为杂质)的方法错误的是( )

A.O2(H2O)——用生石灰

B.NaCl溶液(KNO3)——降温结晶

C.CaCO3粉末(Na2CO3)——加水过滤

D.KCl溶液(K2CO3)——加适量盐酸

7.下列各组离子中,能在pH=12的溶液中大量共存的是( )

A.Na+、Ca2+、Cl-、CO2-3

B.Mg2+、NO-3、K+、Na+

C.K+、Ba2+、Cl-、SO2-4

D.Na+、Ba2+、Cl-、NO-3

8.下列关于海水晒盐的说法不正确的是( )

A.结晶池中氯化钠质量分数大于海水中氯化钠质量分数

B.由于水分蒸发,蒸发池中氯化钠质量分数逐渐增大到一定数值

C.母液是NaCl的饱和溶液,也是所含杂质MgCl2、CaCl2的饱和溶液

D.气温高、湿度低、风力大、雨量少、阳光充足有利于海水“晒盐”

9.下列稀溶液,仅用酚酞及同组物质之间反应就能鉴别出来的一组是( )

A.NaOH H2SO4 HNO3 B.KOH HCl Ba(OH)2

C.NaOH NaCl Na2CO3 D.NaOH NaCl HCl

10.小金完成了图示实验①②③,下列判断正确的是( )

A.实验①中石灰水有剩余 B.实验②中有气泡产生

C.实验③中没有明显现象 D.实验③所得溶液中一定含CaCl2和NaCl

11.“X→Y→Z”物质间转化,均可通过一步反应实现的是( )

物质选项 X Y Z

A K2SO4 BaSO4 Ba(NO3)2

B Cu CuO Cu(OH)2

C Zn ZnCl2 Zn(NO3)2

D KNO3 KOH Ba(OH)2

12.现有一瓶含杂质的碳酸钠固体(可能含有碳酸钙、硝酸钡、硫酸钠、氢氧化钠中的一种或几种)。为了判断该固体的组成成分,进行以下实验:取少量该固体于烧杯中,向烧杯中加入足量水并不断搅拌,固体部分溶解;然后再向上述烧杯中逐滴加入稀硝酸至过量,不断搅拌,烧杯中的固体质量随加入稀硝酸质量的变化情况如图所示。下列说法正确的是( )

A.B→C段对应溶液pH逐渐变大

B.B点对应溶液中可能含有的溶质是硝酸钙、硫酸钠

C.C点对应溶液中一定含有的阳离子是H+、Na+、Ba2+

D.原固体中可能含有碳酸钠、碳酸钙、氢氧化钠

二、填空题(本题包括3小题,共19分)

13.(4分)化学就在我们身边。请从下列选项中选择适当的物质填空(填字母序号):

A.小苏打 B.二氧化硫 C.金刚石 D.生石灰

(1)能形成酸雨的是________。 (2)可用于做装饰品的是________。

(3)可用作食品干燥剂的是________。 (4)常用于治疗胃酸过多症的是________。

14.(15分)化学是认识、改造和应用物质的科学。从海水中提取镁、制“碱”,都体现了人类改造物质的智慧。结合下列流程图(其中部分操作和条件已略去),请回答相关问题:

(1)提纯物质常用转化的方法,就是将杂质转化为沉淀或气体而除去。 粗盐中含有氯化镁、硫酸钠、氯化钙等可溶性杂质,通过步骤Ⅰ,再利用过滤操作进行除杂。步骤Ⅰ加入下列三种溶液的先后顺序为________(填字母)。

A.稍过量的Na2CO3溶液 B.稍过量的BaCl2溶液

C.稍过量的NaOH溶液

(2)母液中有MgCl2,却经历了步骤Ⅳ、Ⅴ的转化过程,其目的是_____________。

(3)步骤Ⅱ中先向饱和食盐水中通入氨气,有利于二氧化碳的吸收,这样做的目的是______________________________________________________________

______________,写出该反应的化学方程式:__________________________。

(4)化学变化是改造物质的重要途径。上述流程图中涉及的基本反应类型包括__________________________________________________________________

________________。

三、实验探究题(本题包括2小题,共37分)

15.(15分)现有含杂质氯化镁的氯化钾,欲除去杂质,配制氯化钾溶液,操作流程见图1。请回答:

(1)加入氢氧化钾溶液,反应的化学方程式是____________________________。

(2)过滤。有关过滤操作的叙述不正确的是________(填字母)。

A.用少量水润湿滤纸,并使滤纸与漏斗壁之间留有气泡

B.漏斗下端的管口要紧靠烧杯内壁

C.玻璃棒下端要靠在三层滤纸的一边

D.滤纸边缘要低于漏斗口,漏斗内液面要低于滤纸边缘

(3)蒸发。把液体倒入蒸发皿,进行加热,在加热过程中,用玻璃棒不断搅拌,目的是____________________________________。

(4)天平调零。如图甲所示,先把游码移至零刻度线处,如果指针静止时偏向右侧,则应该把右端的平衡螺母往________(填“左”或“右”)旋动。

(5)配制溶液。称量氯化钾固体的质量和量取水的体积时,天平示数(单位:g)和量筒读数(单位:mL)分别如图乙、丙所示,则所配氯化钾溶液中溶质的质量分数是________。(水的密度可近似看作1 g/cm3)

16.(22分)某兴趣小组发现,上周做实验用的氢氧化钠固体忘记了盖瓶盖,他们欲对该固体的变质情况进行探究。

【提出问题】该瓶氢氧化钠固体是否变质,变质情况如何?

【查阅资料】①碳酸钠溶液的pH最大约为10.6,饱和碳酸氢钠溶液的pH约为8.0,氯化钙溶液呈中性。②NaOH、Na2CO3分别在水和酒精中的溶解度如下表所示:

物质种类 NaOH Na2CO3

温度 20 ℃ 40 ℃ 20 ℃ 40 ℃

溶剂 水 109 g 129 g 21.8 g 49 g

酒精 17.3 g 40 g 不溶 不溶

【作出猜想】猜想Ⅰ:固体未变质;猜想Ⅱ:固体部分变质;猜想Ⅲ:固体全部变质。

【实验探究】(1)兴趣小组同学取少量样品于烧杯中,加适量水溶解,测得溶液的pH约为12。由此他们得出猜想Ⅰ正确,但其他同学很快予以否定,否定的理由是_______________________________________________________。

(2)组内其他同学取步骤(1)烧杯中少量溶液于试管中,加入过量的________溶液,振荡,有白色沉淀生成;不再产生沉淀时,取上层清液于另一支试管中,滴加______________,溶液变红。

【实验结论】通过实验,兴趣小组证明猜想________正确。

【反思评价】根据查阅的资料,有同学提出可以通过氢氧化钠和碳酸钠在酒精中溶解度不同来验证猜想Ⅲ正确。请你帮助他设计实验方案:__________________________________________________________________

___。

【实验拓展】实验室使用pH传感器来测定Na2CO3和NaHCO3混合物中NaHCO3的含量。称取一定量样品,溶于水配成250.0 mL溶液。将pH=1的稀盐酸逐滴加入体积为25.0 mL的该溶液中,所得曲线如图所示:

a.上一个计量点前发生反应的化学方程式为___________________________;

b.下一个计量点时溶液中大量存在的阴离子是________。

四、计算题(本题包括1小题,共8分)

17.(8分)为测定某盐酸的溶质质量分数,取200 g样品于烧杯中,将50 g碳酸钠溶液分为5等份,分5次加入盛有样品的烧杯中。测出每次反应后溶液的总质量,实验数据如下表:

第一次 第二次 第三次 第四次 第五次

加入Na2CO3溶液的质量 10 g 10 g 10 g 10 g 10 g

反应后溶液的质量 208.9 g 217.8 g 226.7 g 235.6 g 245.6 g

请根据实验数据计算盐酸的溶质质量分数。

答案

一、1.B 2.D 3.B 4.A 5.A

6.B 点拨:虽然KNO3的溶解度受温度变化影响较大,但NaCl溶液中混有少量的KNO3不能形成KNO3的饱和溶液,因此降温结晶时KNO3不会析出。

7.D 点拨:pH为12的水溶液显碱性,水溶液中含有大量的OH-。Ca2+、CO2-3两种离子能结合成碳酸钙沉淀,不能大量共存,A错误;Mg2+与OH-能结合成氢氧化镁沉淀,不能大量共存,B错误;Ba2+、SO2-4两种离子能结合成硫酸钡沉淀,不能大量共存,C错误;四种离子间不能结合成沉淀、气体或水,能在碱性溶液中大量共存,D正确。

8.C 点拨:在海水“晒盐”过程中,水因不断蒸发而质量减少,氯化钠的质量相对不变,在蒸发池中溶液逐渐由不饱和变为接近饱和,进入结晶池中随着水分的不断蒸发,逐渐变成食盐的饱和溶液,质量分数达到最大,A、B正确;母液是NaCl的饱和溶液,但不一定是MgCl2、CaCl2的饱和溶液,C错;D项中描述的条件有利于食盐晶体析出,D正确。

9.D

10.D 点拨:由实验③知,盐酸过量,则实验①中石灰水没有剩余,A不正确;实验②中碳酸钠和氢氧化钙反应生成白色沉淀碳酸钙和氢氧化钠,不产生气泡,B不正确;实验③中最终得到无色澄清溶液,说明实验①中盐酸过量,和实验②中生成的碳酸钙反应生成氯化钙、水和二氧化碳,此过程中固体溶解,产生气泡,C不正确;实验③中最终得到无色澄清溶液,所得溶液中一定含CaCl2和NaCl,D正确。

11.C

12.B 点拨:碳酸钠和硝酸钡反应生成能溶于稀硝酸的碳酸钡沉淀,硫酸钠和硝酸钡反应生成不能溶于稀硝酸的硫酸钡沉淀,所以取少量该固体于烧杯中,向烧杯中加入足量水并不断搅拌,固体部分溶解;然后再往上述烧杯中逐滴加入稀硝酸至过量,不断搅拌,烧杯中的固体质量先不变后减少,最后不变,说明一开始硝酸没有与固体反应,说明原固体中含有氢氧化钠,A→B段对应的反应是碳酸钡和硝酸反应生成硝酸钡、水和二氧化碳(或硝酸与碳酸钙反应),B点后稀硝酸过量,仍有固体,说明不溶性固体为硫酸钡,所以原固体中一定含有硫酸钠、硝酸钡、氢氧化钠。B→C段硝酸过量,对应溶液pH逐渐变小。

二、13.(1) B (2)C (3) D (4)A

14.(1)C、B、A(或B、C、A或B、A、C)

(2)富集、提纯MgCl2

(3)促进碳酸氢钠的生成与析出 ;NaCl+H2O+CO2+NH3===NH4Cl+NaHCO3 (4)分解反应、化合反应、复分解反应

点拨:(1)加入三种溶液的顺序可以调整,但Na2CO3溶液必须放在BaCl2溶液后面加入,否则过量的BaCl2无法除去。(2)母液本身含有MgCl2,又经历了步骤Ⅳ、Ⅴ的转化过程,其目的是富集氯化镁,除去杂质获得比较纯净的氯化镁。(3)步骤Ⅱ中先向饱和食盐水中通入氨气,目的是形成碱性溶液,有利于二氧化碳的吸收,促进碳酸氢钠的生成与析出。

三、15.(1)MgCl2+2KOH===Mg(OH)2↓+2KCl (2)A

(3)防止因局部温度过高,造成液滴飞溅 (4)左

(5)18%

点拨:(1)氯化镁溶液与氢氧化钾溶液反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钾,化学方程式为MgCl2+2KOH===Mg(OH)2↓+2KCl。(2)用少量水润湿滤纸,不能使滤纸与漏斗壁之间留有气泡,以免过滤速度太慢,A错误。(3)在加热过程中,用玻璃棒不断搅拌,目的是防止因局部温度过高,造成液滴飞溅。(4)把游码移至零刻度线处,如果指针静止时偏向右侧,则应该把右端的平衡螺母往左旋动。(5)图示称量的氯化钾质量为18 g,量取的水的体积为82 mL,其质量为82 g,则所配氯化钾溶液中溶质的质量分数是×100%=18%。

16.【实验探究】(1)氢氧化钠固体部分变质,加水溶解后溶液的pH也可能为12 (2)氯化钙(或氯化钡或硝酸钙或硝酸钡); 酚酞试液 【实验结论】 Ⅱ 【反思评价】取样称量质量,加入酒精中,充分溶解后过滤,干燥后再次称量,两次所称质量相等,证明固体全部变质(或猜想Ⅲ正确) 【实验拓展】Na2CO3+HCl===NaCl+NaHCO3;Cl-

四、17.解:盐酸完全反应后放出二氧化碳的质量=200 g+50 g-245.6 g=4.4 g。

设盐酸中氯化氢的质量为x。

Na2CO3+2HCl===2NaCl+H2O+CO2↑

73 44

x 4.4 g

= x=7.3 g

盐酸的溶质质量分数=×100%=3.65%

答:盐酸的溶质质量分数为3.65%。

同课章节目录

- 第一单元 溶液

- 1 溶液的形成

- 2 溶液组成的定量表示

- 3物质的溶解性

- 到实验室去:配制一定溶质质量分数的溶液

- 第二单元 常见的酸和碱

- 1 酸及其性质

- 2 碱及其性质

- 3 溶液的酸碱性

- 4 酸碱中和反应

- 到实验室去:探究酸和碱的化学性质

- 到图书馆去:分子变成离子

- 第三单元 海水中的化学

- 1 海洋化学资源

- 2 海水“晒盐”

- 3 海水“制碱”

- 到实验室去:粗盐中难溶性杂质的去除

- 第四单元 金属

- 1 常见的金属材料

- 2 金属的化学性质

- 3 钢铁的锈蚀与防护

- 到实验室去:探究金属的性质

- 第五单元 化学与健康

- 1 食物中的有机物

- 2 化学元素与人体健康

- 3 远离有毒物质

- 第六单元 化学与社会发展

- 1 化学与能源开发

- 2 化学与材料研制

- 3 化学与农业生产

- 4 化学与环境保护