2.4自由落体运动(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2.4自由落体运动(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 269.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-12 11:23:35 | ||

图片预览

文档简介

2.4 自由落体运动

一、单选题

1.一位攀岩者的脚踩掉了一块岩石,他的伙伴在悬崖底部,看到岩石约在2s后落到地上。由此根据自由落体运动规律可估测出当时攀岩者离地的高度大约是( )

A.10m B.20m C.30m D.40m

2.对自由落体运动的研究是一个漫长的过程,许多物理学家都做出了重要的贡献,下列关于自由落体运动研究过程说法正确的是:( )

A.亚里士多德认为在同一地点重的物体和轻的物体下落快慢相同

B.伽利略用实验得到,当斜面倾角增大到小球仍然会保持匀加速直线运动

C.伽利略猜想物体下落速度与时间成正比,并通过直接测量速度进行了验证

D.伽利略的重大贡献是把实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐结合起来

3.下列有关于运动学方面的说法,正确的是( )

A.加速度反映速度增加的大小

B.匀速直线运动是瞬时速度不变的运动

C.某次铅球比赛中,某运动员以18.1米夺冠,这里记录的成绩是铅球的路程

D.伽利略猜想自由落体速度与下落的时间成正比,并直接用实验进行了验证

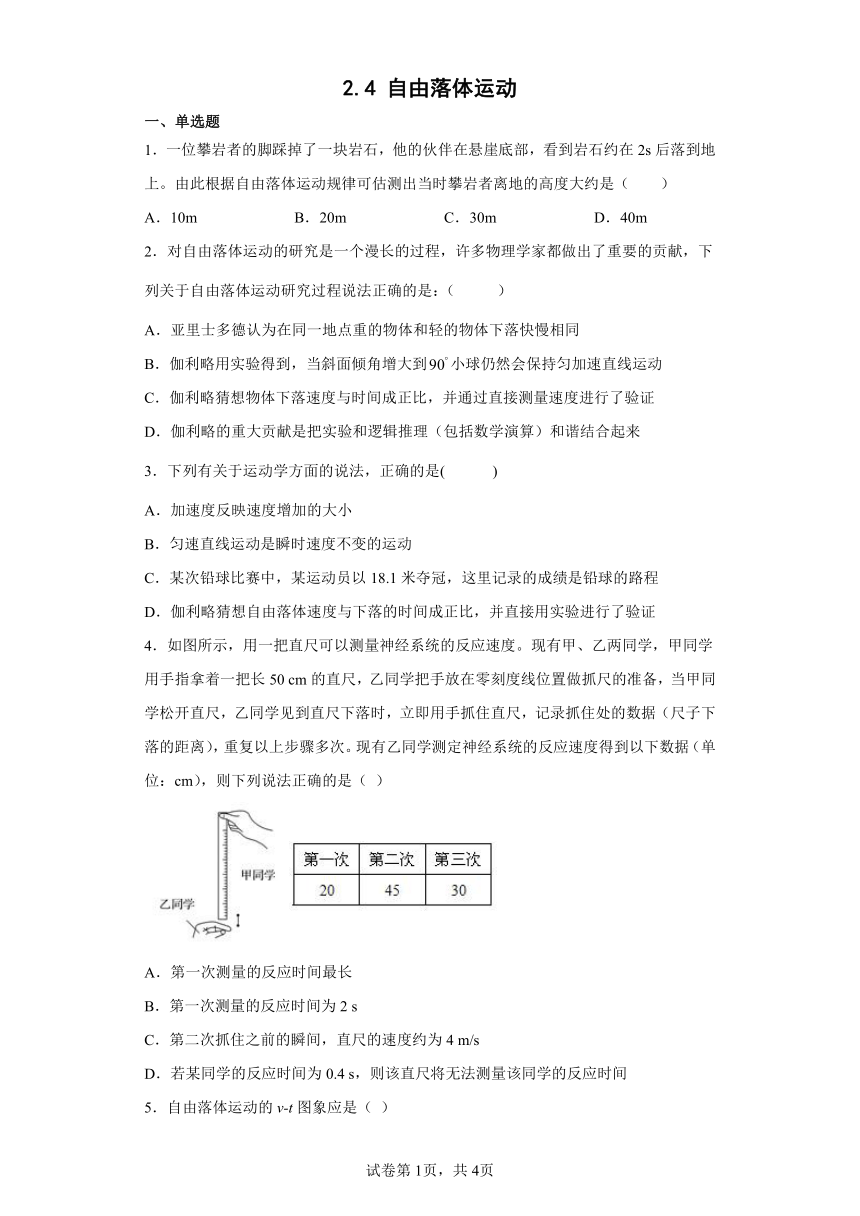

4.如图所示,用一把直尺可以测量神经系统的反应速度。现有甲、乙两同学,甲同学用手指拿着一把长50 cm的直尺,乙同学把手放在零刻度线位置做抓尺的准备,当甲同学松开直尺,乙同学见到直尺下落时,立即用手抓住直尺,记录抓住处的数据(尺子下落的距离),重复以上步骤多次。现有乙同学测定神经系统的反应速度得到以下数据(单位:cm),则下列说法正确的是( )

A.第一次测量的反应时间最长

B.第一次测量的反应时间为2 s

C.第二次抓住之前的瞬间,直尺的速度约为4 m/s

D.若某同学的反应时间为0.4 s,则该直尺将无法测量该同学的反应时间

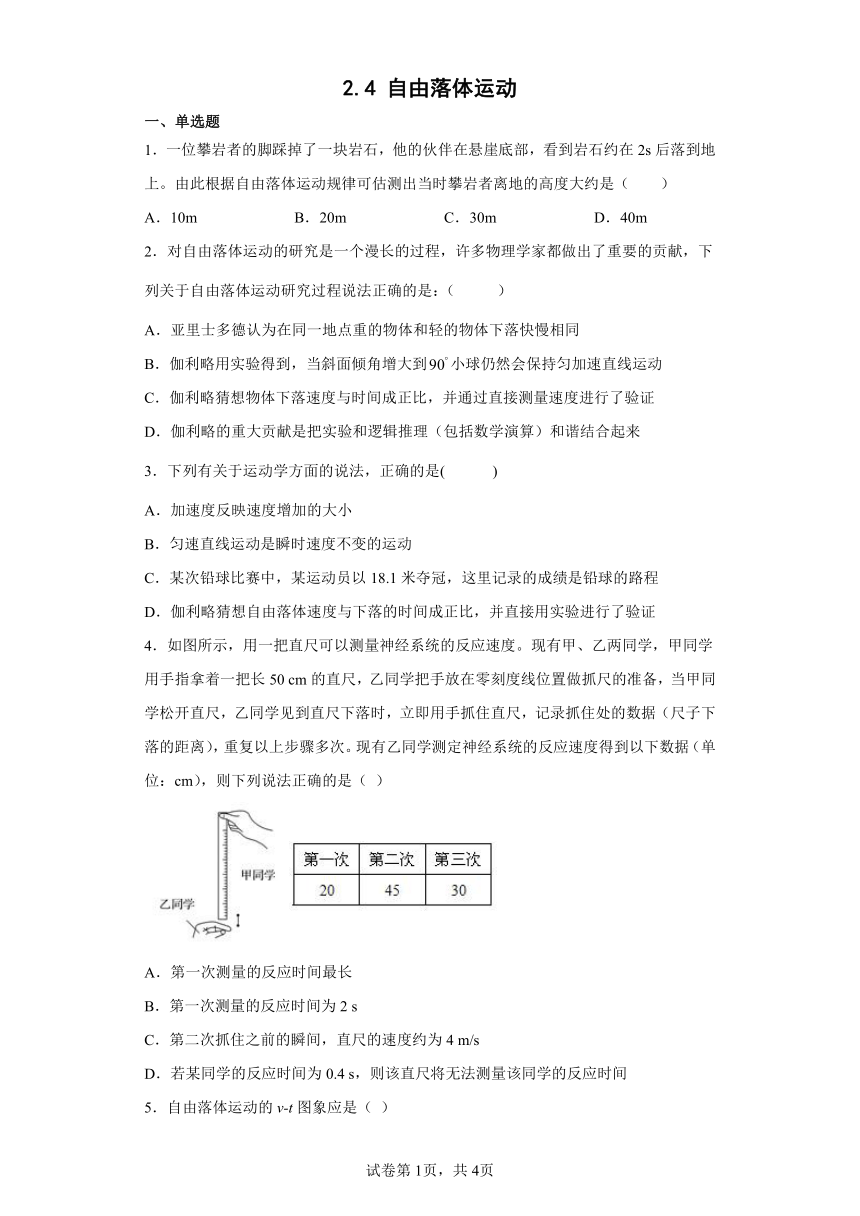

5.自由落体运动的v-t图象应是( )

A. B.

C. D.

6.一质点做匀加速直线运动,依次经过A、B、C三点,AB=x1,BC=x2,已知质点加速度为a,质点经过AB和BC段所用时间相等,则质点经过AC段的平均速度为( )

A. B.

C. D.

7.两块小石头做竖直上抛运动,初速度大小之比为3:4,则它们上升的最大高度和到达最高点所用的时间之比分别为( )

A.:2,3:4

B.9:16,:2

C.3:4,9:16

D.9:16,3:4

二、多选题

8.从30m高的楼房的阳台上以20m/s的初速度竖直向上抛出一小球,不计空气阻力,求小球运动到离抛出点20m处所经历的时间可能是(g=10m/s2)( )

A.(4+)s B.2s C.4s D.(2+)s

9.关于自由落体运动,下列说法正确的是( )

A.竖直向下的运动都是自由落体运动

B.在地球表面上不同的地方,自由落体运动的加速度的大小都相同

C.自由落体运动的加速度的方向总是竖直向下的

D.伽利略通过逻辑推理发现了“重物下落快”说法的矛盾之处

10.关于物体的竖直上抛运动,下列说法正确的是( )

A.上升过程是减速运动,下降过程是加速过程,加速度始终不变

B.上升过程中的加速度小于下降过程中的加速度

C.在最高点时,速度为零,加速度也为零

D.无论上升过程还是下降过程,还是最高点,物体的加速度都是g(重力加速度)

三、实验题

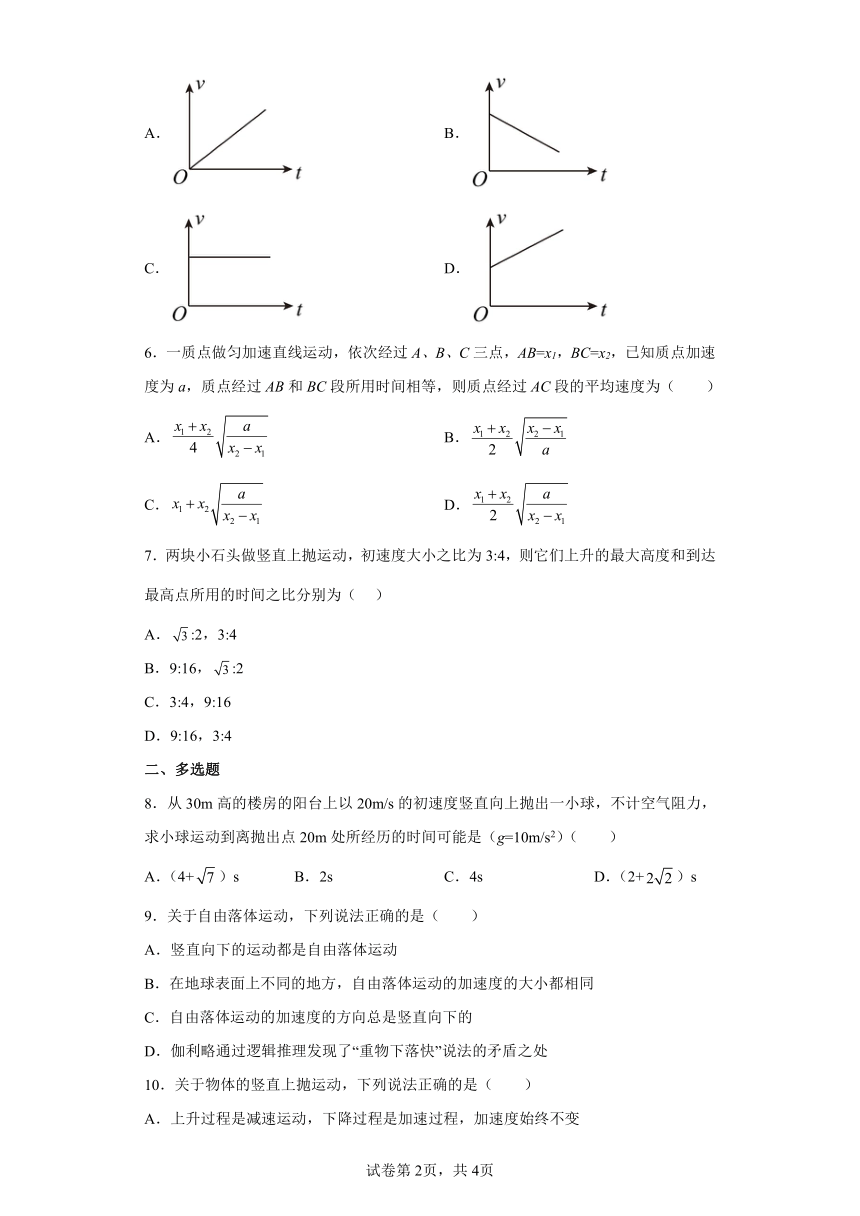

11.某同学学习了“自由落体运动”后,想到既然自由落体也是匀变速直线运动,那就可以设计一自由落体运动来测量自由落体加速度g。于是和同学合作,按照如图甲所示的装置来进行试验。

(1)实验室中电火花计时器是_____仪器。

(2)该同学实验时让重物从静止下落,并且测量了第1、2点的间距接近_____mm,就可以确保重物做的是自由落体运动。

(3)做完实验,选择了一条纸带,并截取了中间某一段,如图乙,已知时间间隔为T。则测量C点速度vC=_____,重力加速度g=_____。(写表达式)

(4)另一同学计算了其中连续5个点的速度,如下表,请在图丙中描绘出该运动的v-t图象__________。

1 2 3 4 5

() 1.095 1.385 1.475 1.665 1.855

(s) 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

通过图象得出重力加速度g=_____m/s2,产生偏差的原因_____。

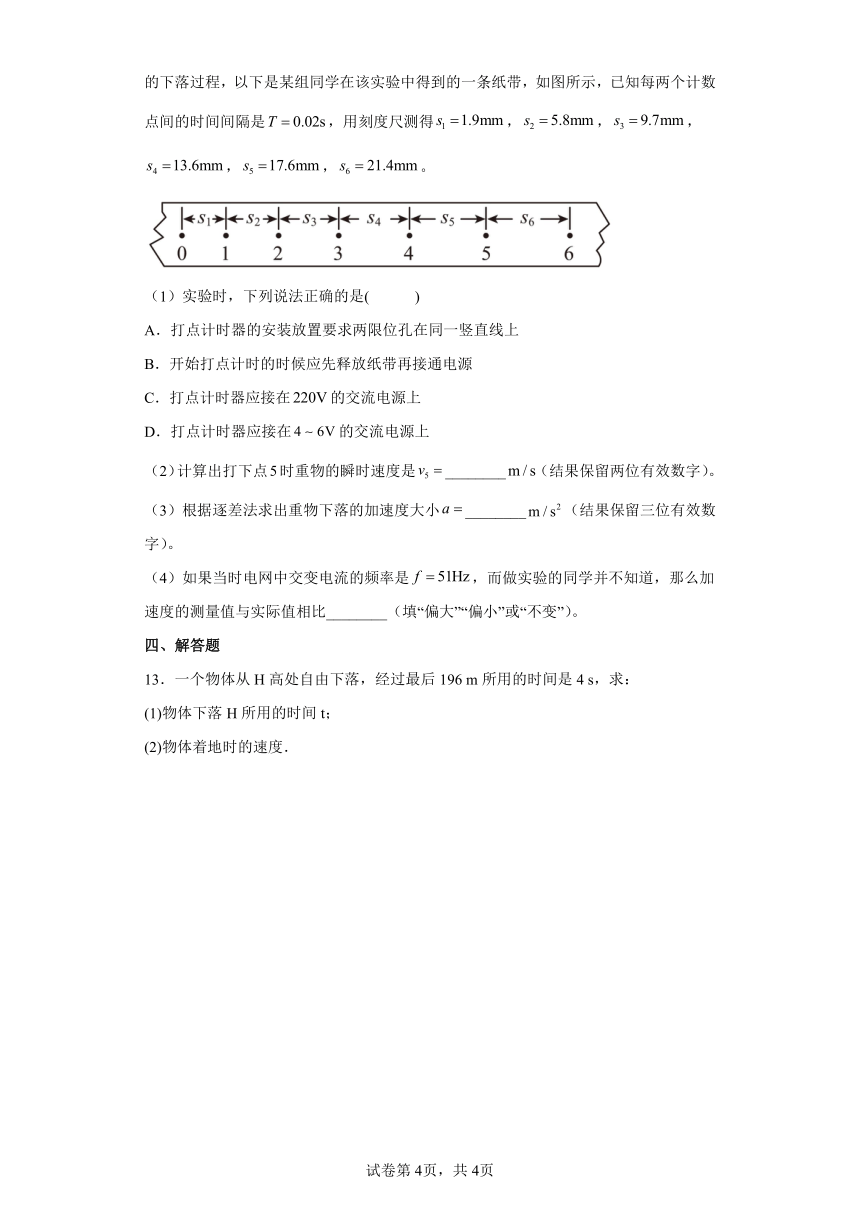

12.在探究竖直向下的匀变速直线运动规律的过程中,我们利用电火花计时器记录重物的下落过程,以下是某组同学在该实验中得到的一条纸带,如图所示,已知每两个计数点间的时间间隔是,用刻度尺测得,,,,,。

(1)实验时,下列说法正确的是( )

A.打点计时器的安装放置要求两限位孔在同一竖直线上

B.开始打点计时的时候应先释放纸带再接通电源

C.打点计时器应接在的交流电源上

D.打点计时器应接在的交流电源上

(2)计算出打下点时重物的瞬时速度是________(结果保留两位有效数字)。

(3)根据逐差法求出重物下落的加速度大小________(结果保留三位有效数字)。

(4)如果当时电网中交变电流的频率是,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

四、解答题

13.一个物体从H高处自由下落,经过最后196 m所用的时间是4 s,求:

(1)物体下落H所用的时间t;

(2)物体着地时的速度.

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

根据自由落体公式

ACD错误,B正确。

故选B。

2.D

【解析】

【详解】

A.亚里士多德认为在同一地点重的物体下落快,故A错误;

B.伽利略猜想斜面倾角增大到小球仍然会保持匀加速直线运动,没有用实验得到,故B错误;

C.伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并未直接进行验证,而是在斜面实验的基础上的理想化推理,故C错误;

D.在研究自由落体运动的实践中,伽利略的重大贡献是把实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐结合起来,故D正确.

3.B

【解析】

【详解】

加速度反映速度增加的快慢,选项A错误;匀速直线运动是瞬时速度不变的运动,选项B正确;某次铅球比赛中,某运动员以18.1米夺冠,这里记录的成绩是铅球的位移,选项C错误;伽利略用数学和逻辑推理得出了自由落体的速度与下落时间成正比,而不是直接用实验验证这个结论.故D错误.故选B.

4.D

【解析】

【详解】

A.尺子下落的时间为该同学的反映时间,根据自由落体规律有

可知尺子下落的距离越大,人的反映时间越长,故第二次测量的反应时间最长,A错误;

B.因为刻度尺的50cm处最先经过人手,所以第一次尺子下落的位移为30cm,根据

可得第一次测量的反应时间为

B错误;

C.第二次抓住之前的瞬间,直尺的速度约

故C错误;

D.若某同学的反应时间为0.4s,则下落的高度

大于该直尺的长度,所以将无法测量该同学的反应时间,故D正确。

故选D。

5.A

【解析】

【详解】

略

6.D

【解析】

【详解】

AC段的位移为:

质点经过AB和BC段所用时间相等,设为t,则:

解得:

平均速度:

D正确。

故选D。

7.D

【解析】

【分析】

【详解】

竖直上抛运动上升过程是加速度为的匀减速运动,设最大高度为H,则

得

上升时间为

则得,两个石子竖直上抛运动最大高度之比为

上升时间之比为

ABC错误,D正确。

故选D。

考点:考查了竖直上抛运动规律的应用

8.BD

【解析】

【详解】

设向上为正方向,若20m处在抛出点的上方,则=20m,若在抛出点下方20m处,则=-20m,,,根据竖直上抛位移公式

若20m处在抛出点的上方,则有

解得

若在抛出点下方20m处,则有

解得

t=

另一值t=不符合,舍去。

故选BD。

9.CD

【解析】

【详解】

A.只有满足初速度为0,只受重力,竖直向下的运动才是自由落体运动,故A错误;

B.在地球表面上不同的地方,重力加速度不同,所以自由落体运动的加速度的大小不同,故B错误;

C.重力加速度的方向总是竖直向下的,所以自由落体运动的加速度的方向也总是竖直向下的,故C正确;

D.“重物下落快”这一说法的矛盾之处是伽利略通过逻辑推理发现的,故D正确。

故选CD。

10.AD

【解析】

【分析】

【详解】

竖直上抛运动,上升过程是减速运动,下降过程是加速运动,但在其整个运动过程中,只受重力,故在其整个运动过程中,加速度始终为重力加速度g,不会因为上升或是下降而改变,故AD正确,BC错误。

故选AD。

11. 计时 2 9.71 受到阻力的作用

【解析】

【详解】

(1)[1]电火花计时器是计时仪器。

(2)[2]根据

知,测量了第1、2点的间距接近2mm,可以确保重物做的是自由落体运动。

(3)[3] [4]C点的瞬时速度为

根据

运用逐差法得

(4)[5] [6] [7]速度—时间图象如图所示

重力加速度

产生偏差的原因是受到阻力的作用。

12. AC 0.98 9.78 偏小

【解析】

【详解】

(1)[1]A.打点计时器的安装要求两限位孔在同一竖直线上,以减小纸带与限位孔间阻力的影响,故A正确;

B.开始打点计时的时候应先接通电源后释放纸带,故B错误;

CD.电火花计时器应接在交流电源上,故C正确,D错误。

故选AC。

(2)[2]打下点时重物的瞬时速度

(3)[3]根据逐差法得加速度

。

(4)[4]如果在某次实验中,交流电的频率为,,那么实际打点周期变小,根据运动学公式可知偏小,即测量的加速度值与真实的加速度值相比偏小。

13.(1)7 s(2)68.6 m/s

【解析】

【详解】

试题分析:(1)物体做自由落体运动,根据得

下落时间t时,有

下落时间(t-4s)时,下落高度

又联立解得t=7s

(2)由得

落地是速度为

考点:自由落体运动

【名师点睛】分两次应用自由落体运动的位移公式即可求出结论,题目比较简单.物体做自由落体运动,根据自由落体运动的规律分别对全程和196m之前的位移列式即可求得高度和时间.

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.一位攀岩者的脚踩掉了一块岩石,他的伙伴在悬崖底部,看到岩石约在2s后落到地上。由此根据自由落体运动规律可估测出当时攀岩者离地的高度大约是( )

A.10m B.20m C.30m D.40m

2.对自由落体运动的研究是一个漫长的过程,许多物理学家都做出了重要的贡献,下列关于自由落体运动研究过程说法正确的是:( )

A.亚里士多德认为在同一地点重的物体和轻的物体下落快慢相同

B.伽利略用实验得到,当斜面倾角增大到小球仍然会保持匀加速直线运动

C.伽利略猜想物体下落速度与时间成正比,并通过直接测量速度进行了验证

D.伽利略的重大贡献是把实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐结合起来

3.下列有关于运动学方面的说法,正确的是( )

A.加速度反映速度增加的大小

B.匀速直线运动是瞬时速度不变的运动

C.某次铅球比赛中,某运动员以18.1米夺冠,这里记录的成绩是铅球的路程

D.伽利略猜想自由落体速度与下落的时间成正比,并直接用实验进行了验证

4.如图所示,用一把直尺可以测量神经系统的反应速度。现有甲、乙两同学,甲同学用手指拿着一把长50 cm的直尺,乙同学把手放在零刻度线位置做抓尺的准备,当甲同学松开直尺,乙同学见到直尺下落时,立即用手抓住直尺,记录抓住处的数据(尺子下落的距离),重复以上步骤多次。现有乙同学测定神经系统的反应速度得到以下数据(单位:cm),则下列说法正确的是( )

A.第一次测量的反应时间最长

B.第一次测量的反应时间为2 s

C.第二次抓住之前的瞬间,直尺的速度约为4 m/s

D.若某同学的反应时间为0.4 s,则该直尺将无法测量该同学的反应时间

5.自由落体运动的v-t图象应是( )

A. B.

C. D.

6.一质点做匀加速直线运动,依次经过A、B、C三点,AB=x1,BC=x2,已知质点加速度为a,质点经过AB和BC段所用时间相等,则质点经过AC段的平均速度为( )

A. B.

C. D.

7.两块小石头做竖直上抛运动,初速度大小之比为3:4,则它们上升的最大高度和到达最高点所用的时间之比分别为( )

A.:2,3:4

B.9:16,:2

C.3:4,9:16

D.9:16,3:4

二、多选题

8.从30m高的楼房的阳台上以20m/s的初速度竖直向上抛出一小球,不计空气阻力,求小球运动到离抛出点20m处所经历的时间可能是(g=10m/s2)( )

A.(4+)s B.2s C.4s D.(2+)s

9.关于自由落体运动,下列说法正确的是( )

A.竖直向下的运动都是自由落体运动

B.在地球表面上不同的地方,自由落体运动的加速度的大小都相同

C.自由落体运动的加速度的方向总是竖直向下的

D.伽利略通过逻辑推理发现了“重物下落快”说法的矛盾之处

10.关于物体的竖直上抛运动,下列说法正确的是( )

A.上升过程是减速运动,下降过程是加速过程,加速度始终不变

B.上升过程中的加速度小于下降过程中的加速度

C.在最高点时,速度为零,加速度也为零

D.无论上升过程还是下降过程,还是最高点,物体的加速度都是g(重力加速度)

三、实验题

11.某同学学习了“自由落体运动”后,想到既然自由落体也是匀变速直线运动,那就可以设计一自由落体运动来测量自由落体加速度g。于是和同学合作,按照如图甲所示的装置来进行试验。

(1)实验室中电火花计时器是_____仪器。

(2)该同学实验时让重物从静止下落,并且测量了第1、2点的间距接近_____mm,就可以确保重物做的是自由落体运动。

(3)做完实验,选择了一条纸带,并截取了中间某一段,如图乙,已知时间间隔为T。则测量C点速度vC=_____,重力加速度g=_____。(写表达式)

(4)另一同学计算了其中连续5个点的速度,如下表,请在图丙中描绘出该运动的v-t图象__________。

1 2 3 4 5

() 1.095 1.385 1.475 1.665 1.855

(s) 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

通过图象得出重力加速度g=_____m/s2,产生偏差的原因_____。

12.在探究竖直向下的匀变速直线运动规律的过程中,我们利用电火花计时器记录重物的下落过程,以下是某组同学在该实验中得到的一条纸带,如图所示,已知每两个计数点间的时间间隔是,用刻度尺测得,,,,,。

(1)实验时,下列说法正确的是( )

A.打点计时器的安装放置要求两限位孔在同一竖直线上

B.开始打点计时的时候应先释放纸带再接通电源

C.打点计时器应接在的交流电源上

D.打点计时器应接在的交流电源上

(2)计算出打下点时重物的瞬时速度是________(结果保留两位有效数字)。

(3)根据逐差法求出重物下落的加速度大小________(结果保留三位有效数字)。

(4)如果当时电网中交变电流的频率是,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

四、解答题

13.一个物体从H高处自由下落,经过最后196 m所用的时间是4 s,求:

(1)物体下落H所用的时间t;

(2)物体着地时的速度.

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【解析】

【详解】

根据自由落体公式

ACD错误,B正确。

故选B。

2.D

【解析】

【详解】

A.亚里士多德认为在同一地点重的物体下落快,故A错误;

B.伽利略猜想斜面倾角增大到小球仍然会保持匀加速直线运动,没有用实验得到,故B错误;

C.伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并未直接进行验证,而是在斜面实验的基础上的理想化推理,故C错误;

D.在研究自由落体运动的实践中,伽利略的重大贡献是把实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐结合起来,故D正确.

3.B

【解析】

【详解】

加速度反映速度增加的快慢,选项A错误;匀速直线运动是瞬时速度不变的运动,选项B正确;某次铅球比赛中,某运动员以18.1米夺冠,这里记录的成绩是铅球的位移,选项C错误;伽利略用数学和逻辑推理得出了自由落体的速度与下落时间成正比,而不是直接用实验验证这个结论.故D错误.故选B.

4.D

【解析】

【详解】

A.尺子下落的时间为该同学的反映时间,根据自由落体规律有

可知尺子下落的距离越大,人的反映时间越长,故第二次测量的反应时间最长,A错误;

B.因为刻度尺的50cm处最先经过人手,所以第一次尺子下落的位移为30cm,根据

可得第一次测量的反应时间为

B错误;

C.第二次抓住之前的瞬间,直尺的速度约

故C错误;

D.若某同学的反应时间为0.4s,则下落的高度

大于该直尺的长度,所以将无法测量该同学的反应时间,故D正确。

故选D。

5.A

【解析】

【详解】

略

6.D

【解析】

【详解】

AC段的位移为:

质点经过AB和BC段所用时间相等,设为t,则:

解得:

平均速度:

D正确。

故选D。

7.D

【解析】

【分析】

【详解】

竖直上抛运动上升过程是加速度为的匀减速运动,设最大高度为H,则

得

上升时间为

则得,两个石子竖直上抛运动最大高度之比为

上升时间之比为

ABC错误,D正确。

故选D。

考点:考查了竖直上抛运动规律的应用

8.BD

【解析】

【详解】

设向上为正方向,若20m处在抛出点的上方,则=20m,若在抛出点下方20m处,则=-20m,,,根据竖直上抛位移公式

若20m处在抛出点的上方,则有

解得

若在抛出点下方20m处,则有

解得

t=

另一值t=不符合,舍去。

故选BD。

9.CD

【解析】

【详解】

A.只有满足初速度为0,只受重力,竖直向下的运动才是自由落体运动,故A错误;

B.在地球表面上不同的地方,重力加速度不同,所以自由落体运动的加速度的大小不同,故B错误;

C.重力加速度的方向总是竖直向下的,所以自由落体运动的加速度的方向也总是竖直向下的,故C正确;

D.“重物下落快”这一说法的矛盾之处是伽利略通过逻辑推理发现的,故D正确。

故选CD。

10.AD

【解析】

【分析】

【详解】

竖直上抛运动,上升过程是减速运动,下降过程是加速运动,但在其整个运动过程中,只受重力,故在其整个运动过程中,加速度始终为重力加速度g,不会因为上升或是下降而改变,故AD正确,BC错误。

故选AD。

11. 计时 2 9.71 受到阻力的作用

【解析】

【详解】

(1)[1]电火花计时器是计时仪器。

(2)[2]根据

知,测量了第1、2点的间距接近2mm,可以确保重物做的是自由落体运动。

(3)[3] [4]C点的瞬时速度为

根据

运用逐差法得

(4)[5] [6] [7]速度—时间图象如图所示

重力加速度

产生偏差的原因是受到阻力的作用。

12. AC 0.98 9.78 偏小

【解析】

【详解】

(1)[1]A.打点计时器的安装要求两限位孔在同一竖直线上,以减小纸带与限位孔间阻力的影响,故A正确;

B.开始打点计时的时候应先接通电源后释放纸带,故B错误;

CD.电火花计时器应接在交流电源上,故C正确,D错误。

故选AC。

(2)[2]打下点时重物的瞬时速度

(3)[3]根据逐差法得加速度

。

(4)[4]如果在某次实验中,交流电的频率为,,那么实际打点周期变小,根据运动学公式可知偏小,即测量的加速度值与真实的加速度值相比偏小。

13.(1)7 s(2)68.6 m/s

【解析】

【详解】

试题分析:(1)物体做自由落体运动,根据得

下落时间t时,有

下落时间(t-4s)时,下落高度

又联立解得t=7s

(2)由得

落地是速度为

考点:自由落体运动

【名师点睛】分两次应用自由落体运动的位移公式即可求出结论,题目比较简单.物体做自由落体运动,根据自由落体运动的规律分别对全程和196m之前的位移列式即可求得高度和时间.

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页