部编版三年级语文下册专项练习第三单元课内阅读(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版三年级语文下册专项练习第三单元课内阅读(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-12 13:16:03 | ||

图片预览

文档简介

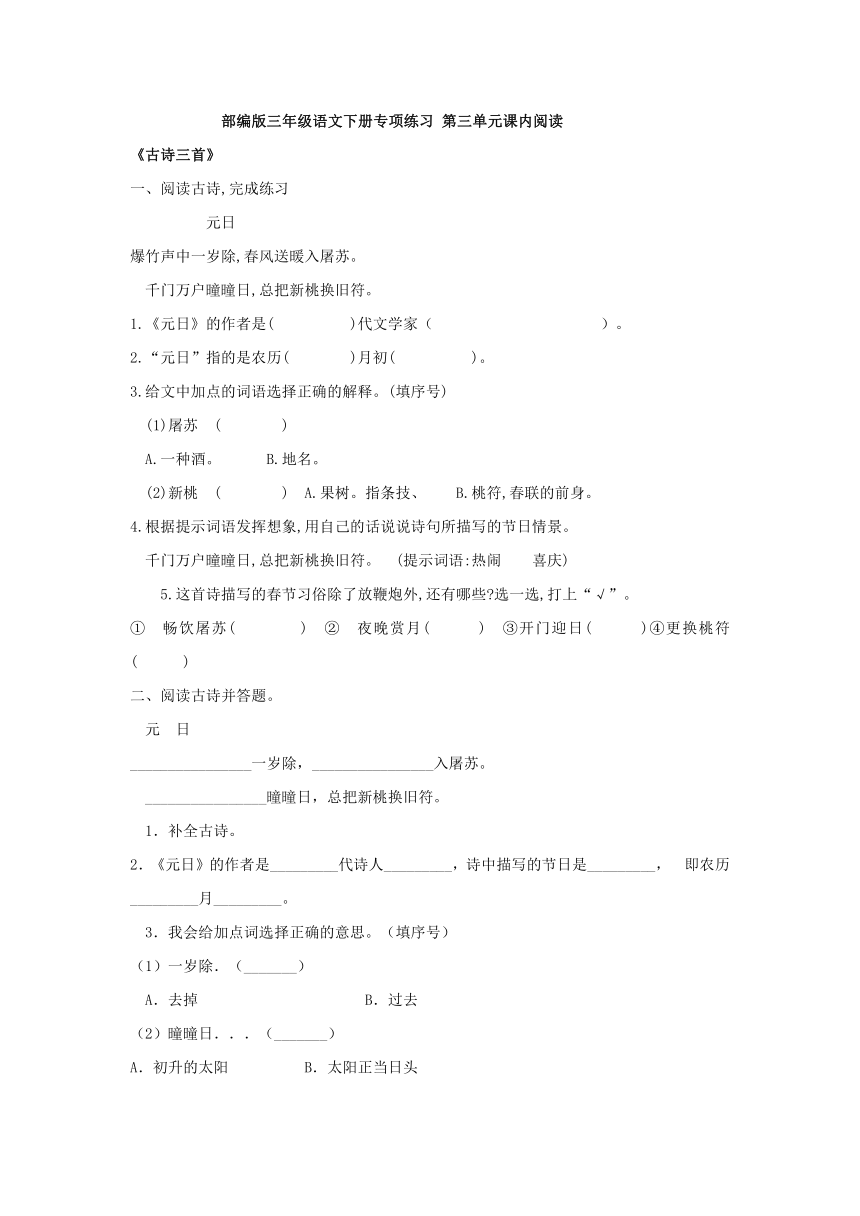

部编版三年级语文下册专项练习 第三单元课内阅读

《古诗三首》

一、阅读古诗,完成练习

元日

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

1.《元日》的作者是( )代文学家( )。

2.“元日”指的是农历( )月初( )。

3.给文中加点的词语选择正确的解释。(填序号)

(1)屠苏 ( )

A.一种酒。 B.地名。

(2)新桃 ( ) A.果树。指条技、 B.桃符,春联的前身。

4.根据提示词语发挥想象,用自己的话说说诗句所描写的节日情景。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。 (提示词语:热闹 喜庆)

5.这首诗描写的春节习俗除了放鞭炮外,还有哪些 选一选,打上“√”。

① 畅饮屠苏( ) ② 夜晚赏月( ) ③开门迎日( )④更换桃符( )

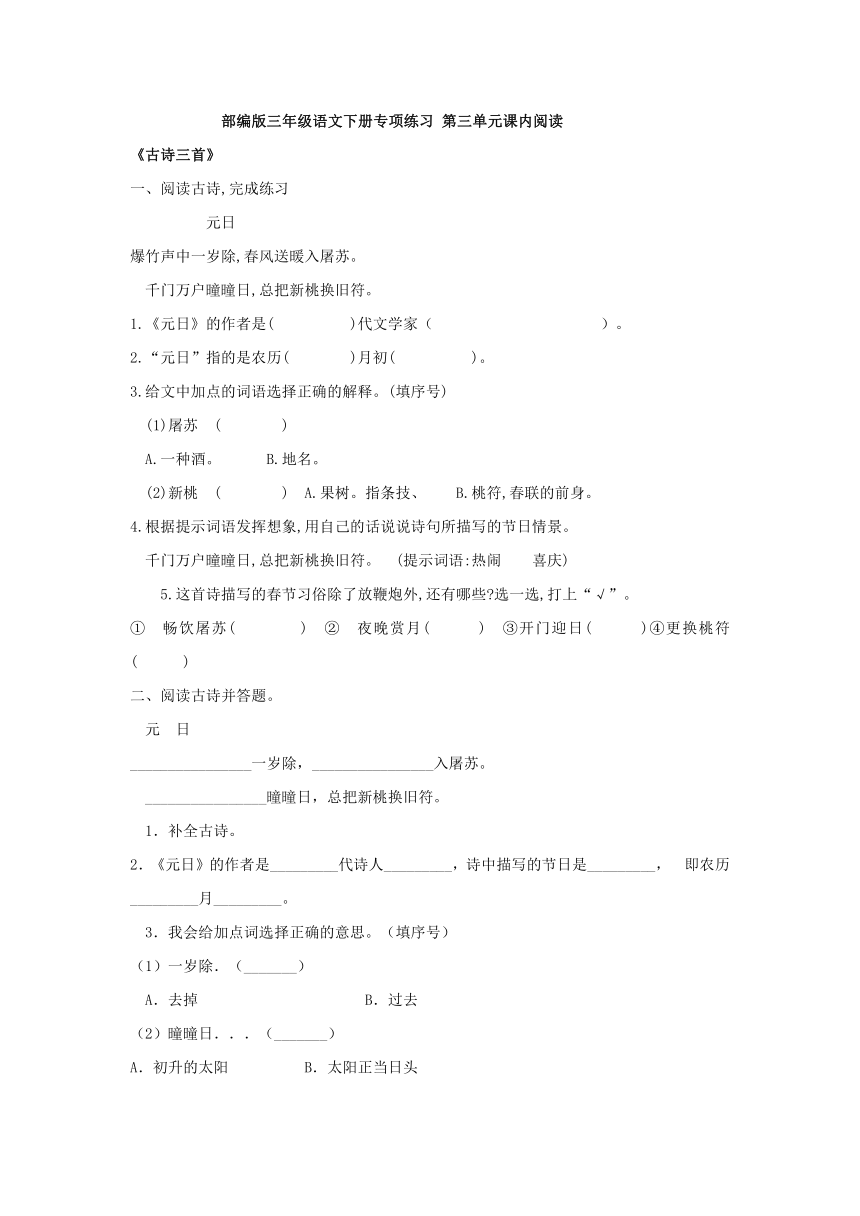

二、阅读古诗并答题。

元 日

________________一岁除,________________入屠苏。

________________曈曈日,总把新桃换旧符。

1.补全古诗。

2.《元日》的作者是_________代诗人_________,诗中描写的节日是_________, 即农历_________月_________。

3.我会给加点词选择正确的意思。(填序号)

(1)一岁除.(_______)

A.去掉 B.过去

(2)曈曈日...(_______)

A.初升的太阳 B.太阳正当日头

4.诗中写了_________、_________、_________、_________等一系列的仪式,加之红日高照,渲染了一种_____________________________的节日气氛。

5.“总把新桃换旧符”即更贴春联,请你摘抄一副对联,表达对新年的祝愿。

_______________________________________

三、课内阅读

清明 ___________________,___________________。

___________________?___________________。

1.把古诗补充完整。

2.这首诗是_______代著名诗人______写的,清明是我国传统节日,这一天有__________、__________等习俗。

3.诗句中__________写出了清明的天气特点,__________写出了行人的神态特点。

4.“借问酒家何处有”中“借问”的意思是____________________。

5.下面加点词和古诗中“欲”意思相同的一项是( )

A.求知欲. B.随心所欲. C.摇摇欲.坠

6.行人问牧童什么?牧童回答了吗?

____________________________________________________________________

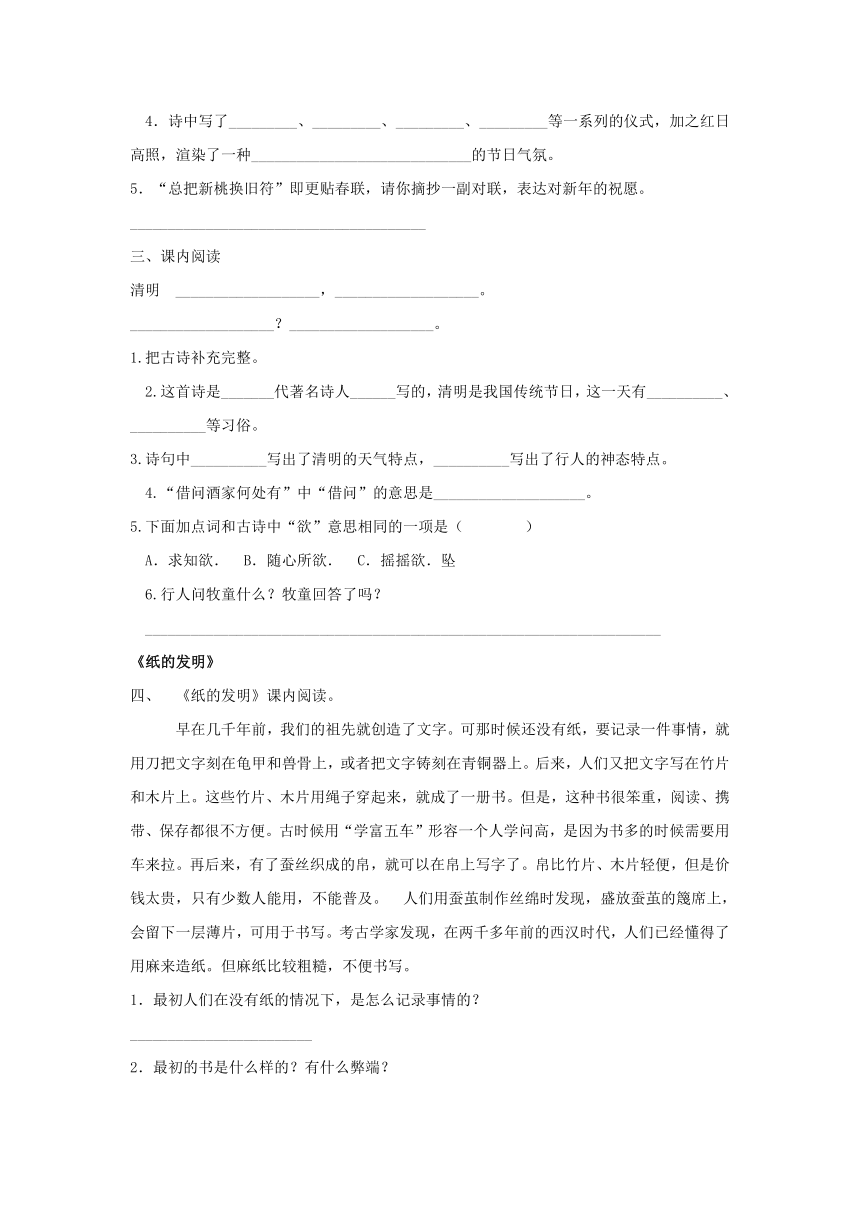

《纸的发明》

四、 《纸的发明》课内阅读。

早在几千年前,我们的祖先就创造了文字。可那时候还没有纸,要记录一件事情,就用刀把文字刻在龟甲和兽骨上,或者把文字铸刻在青铜器上。后来,人们又把文字写在竹片和木片上。这些竹片、木片用绳子穿起来,就成了一册书。但是,这种书很笨重,阅读、携带、保存都很不方便。古时候用“学富五车”形容一个人学问高,是因为书多的时候需要用车来拉。再后来,有了蚕丝织成的帛,就可以在帛上写字了。帛比竹片、木片轻便,但是价钱太贵,只有少数人能用,不能普及。 人们用蚕茧制作丝绵时发现,盛放蚕茧的篾席上,会留下一层薄片,可用于书写。考古学家发现,在两千多年前的西汉时代,人们已经懂得了用麻来造纸。但麻纸比较粗糙,不便书写。

1.最初人们在没有纸的情况下,是怎么记录事情的?

________________________

2.最初的书是什么样的?有什么弊端?

______________

3.概括第1自然段的段意。

____________________________

4.麻纸是什么时候出现的?有什么弊端?

___________________________

五、阅读《纸的发明》片段,回答问题。

大约在一千九百年前的东汉时代,有个叫蔡伦的人,吸收了人们长期积累的经验,改进了造纸术。他把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸。用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要,所以这种造纸方法就传承下来了。

(1)下列选项不是我国四大发明的是( )

A. 造纸术 B. 指南针

C. 轮子 D. 造纸术

(2)用波浪线画出蔡伦的造纸过程的句子。

(3)用“________”画出蔡伦的造纸术为什么被传承下来的原因的语句。

(4)古人看书需要用车拉,可以用________这个成语来形容。原因是当时的书用竹简制作,重量太________后来蔡伦发明了纸,这种纸可以用________这个成语形容。

六、阅读《纸的发明》课内片段,完成练习。

大约在一千九百年前的东汉时代,有个叫蔡伦的人,吸收了人们长期积累的经验,改进了造纸术。他把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里捣烂成浆;再把浆捞出来晒干,就成了一种( )轻便( )好用的纸。用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要,所以这种造纸方法就传承下来了。

(1)在选文的括号中填入恰当的关联词。

(2)加点字“改进”能否换成“创造”?下列说法正确的是( )。

A.能,“创造”指做出新的成绩或东西,换成“创造”之后句意不变

B.不能,“改进”强调在原有基础上使之更好,“创造”强调从无到有,二者意思不同

(3)选文是围绕一个意思来写的,下面对选文的概括最准确的是( )。

A.蔡伦造的纸原料容易得到

B.蔡伦改进了造纸术

C.蔡伦造出来的纸轻便、好用

人教部编版三年级语文下册同步练习

D.蔡伦的造纸方法传承下来了

(4)蔡伦是怎样造纸的?请你找出选文中表示动作的词语,把造纸流程图补充完整。 剪碎或切断→( )→( )→( )→晒

(5)为什么蔡伦改进的造纸术能传承下来?用“____”在选文中画出相关语句。

(6)如果你能见到蔡伦,你会对他说些什么?

___________________________________________________________

七、阅读课文《纸的发明》,回答问题

他把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里,捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸。用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要,所以这种造纸方法就传承下来了。

1.用“ ”画出蔡伦的造纸过程的句子。

2.用“ ”画出蔡伦的造纸术为什么被传承下来的原因的语句。

3.用“既……又……”造句子。

_________________________________________________________________

4、学习了本课,你想对蔡伦说些什么?

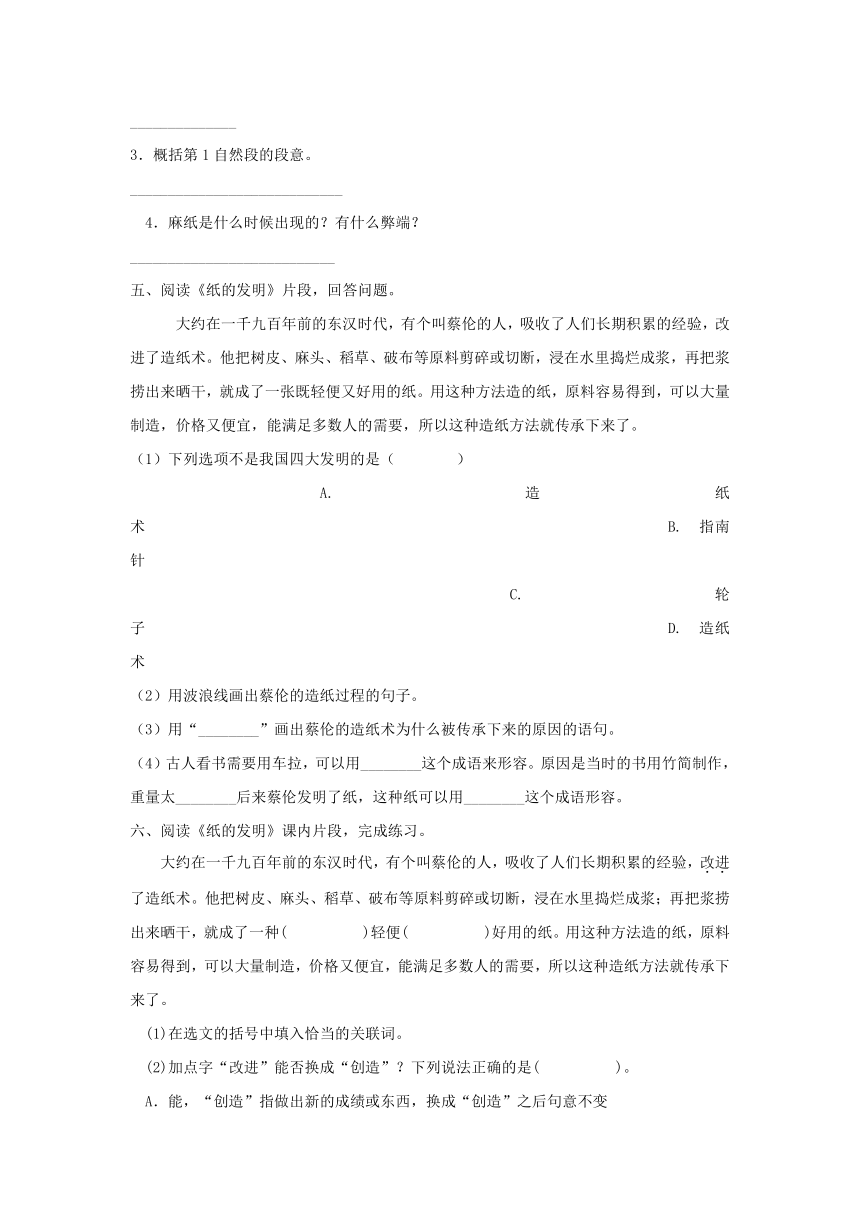

《 赵州桥 》

八、《 赵州桥 》课内阅读

这座桥不但坚固,而且美观。桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的 刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着, 各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

1.联系上下文,给加点字选择正确的解释。 (填序号 )

(1)回首遥望 ( )。 ①第一 ②头 ③首领

(2)双龙戏珠( )。 ①戏剧,也指杂技 ②开玩笑,嘲笑 ③玩耍,游戏

2.这段话主要是围绕赵州桥的 ( )这一特点来写的。

A .坚固 B.美观 C.坚固、美观

3.画横线的句子在全文中的作用是 ( )。

A .画龙点睛 B.承上启下

4.学写导游词。 如果你是导游,应该怎样向游客介绍赵州桥呢? [ 提示词语:世界闻名 精美 创举 美观 ] 游客朋友们,欢迎你们来参观赵州桥!

__________________

九、阅读《 赵州桥 》片段,回答问题。

这座桥________坚固,________美观。桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

1.选择合适的关联词语填写在文段中的横线上。

因为……所以…… 不但……而且…… 虽然……但是…… 这座桥________坚固,________美观。

2.文段围绕“________”这一中心词,具体描写了栏板上雕刻的________种图案。

3.从画横线的句子中你体会到了什么?

4.如果你是设计师,你会雕刻出怎样精美的图案?仿照文段的句式写一写。 有的刻着________,________: 有的刻着________,________: 还有的刻着________,________。

十、阅读《 赵州桥 》课内片段,完成练习。

这座桥不但坚固,而且美观。桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪(zhǎo zhuǎ)相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似( sì shì)乎都在游动,真像活了一样。

(1)认真读选文,用“√”给加点的字选择正确的读音。

(2)“这座桥不但坚固,而且美观。”这是什么句子?在课文中有什么作用?( )

A.总起句引出下文 B.关键句画龙点睛 C.过渡句承上启下 D.中心句总结全文

(3)由第(2)题可知,这段话主要是围绕赵州桥________的特点来写的,为了写清楚这一特点,选文详细介绍了________________________。

(4)画“_____”的句子_______(①是②不是)比喻句。这句话能用成语_______(①绘声绘色②活灵活现③有声有色)来形容。

十一、阅读《 赵州桥 》课文片段,回答问题。

赵州桥非常雄伟。桥长五十多米,有九米多宽,中间行车马,两旁走人。这么长的

人教部编版三年级语文下册同步练习 桥,全部用石头砌成,下面没有桥墩,只有一个拱形的大桥洞,横跨在三十七米多宽的河面上。大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞。平时,河水从大桥洞流过,发大水的时候,河水还可以从四个小桥洞流过。这种设计,在建桥史上是一个创举,既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料。

(1)本段中画线的句子是 句,起到了 的作用。

(2)“这种设计”是指: 。

(3)这种设计的优点是: 。

《 一幅名扬中外的画》

十二、《 一幅名扬中外的画》课内精彩阅读。

画上的街市可热闹了。街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆……走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的( )着马,有的( )着担,有的( )着毛驴,有的( )着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

1.选择合适的动词填在文段中的括号里。 挑 骑 推 赶

2.这段话是围绕哪一句话来写的?用“____”画出来。围绕这句话,作者主要描写了各种各样的____(A.建筑和人物形态 B.商铺和行人 C.酒楼和街上的人)。

3.画里的街市上还有哪些人在干什么?请你展开想象写一写。

________________________________________________________________________

十三、阅读《 一幅名扬中外的画》片段,回答问题。

画上的街市可热闹了。街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆……走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的________着马,有的________着担,有的________着毛驴,有的________着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

(1)选择合适的动词填在文段中的横线上。 挑 骑 推 赶 有的________着马,有的________着担,有的________着毛驴,有的________着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。

(2)文段是围绕哪句话来写的?请你用“________”画出来。

(3)作者从________、________两个方面展开具体的描写,突出了画上的街市________的特点。

(4)画里的街市上还有哪些人在干什么?请你展开想象写一写。

_______________________________________________________________________

(5)你认为《清明上河图》为什么会名扬中外?

_______________________________________________________________________

十四、《 一幅名扬中外的画》课内阅读。

画上的街市可热闹了。街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆 走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的骑着马,有的挑着担,有的赶着毛驴,有的推着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

(1)请你用横线画出选段是围绕哪句话写的。

(2)本段描写的人物有( )、( )、( )、( )、( )。

(3)请你用“____”画出表现艺术家技艺高超的句子。

参考答案:

一、1.宋 王安石

2.正

3.(1)A(2)B

4.初升的太阳照耀着千门万户,人们都忙着用新桃符换下旧桃符,到处洋溢着热闹、喜庆的气氛。

5.①√③√④√

二、 1.爆竹声中 春风送暖 千门万户

2.宋 王安石 春节 正 初一

3. B A

4.燃放爆竹 喝屠苏酒 开门迎日 更换桃符 热闹、喜气洋洋

5.示例:莺歌燕舞春无限,雨顺风调岁有余。

三、1.清明时节雨纷纷 路上行人欲断魂 借问酒家何处有 牧童遥指杏花村

2.唐 杜牧 扫墓 踏青

3.清明时节雨纷纷 路上行人欲断魂

4.请问

5.C

6.哪里有酒店。 牧童以“遥指杏花村”的行动作了答复。

四、 1.用刀把文字刻在龟甲和兽骨上,或者把文字铸刻在青铜器上。

2.人们把文字写在竹片和木片上,再用绳子穿起来,就成了一册书。弊端是这种书很笨重,阅读、携带、保存都很不方便。

3.介绍在发明纸之前人们用来写字的载体。

4.两千多年前的西汉时代。弊端是麻纸比较粗糙,不便书写。

五、(1)C

(2)他把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸。

(3)用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要,所以这种造纸方法就传承下来了。

(4)学富五车;大;物美价廉

六、(1)既……又…… (2)B (3)B (4)浸 捣 捞

(5)既轻便又好用 原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要

(6)答案 示例:蔡伦,您用您的聪明才智造出了轻便好用的纸,造福了人类,我为您点赞!

七、 1. 把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里,捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸 2. 把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里,捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸 3.略 4.略

八、【答案】1、(1)②(2) ③2、B 3、B 4、赵州桥是一座世界闻名的石拱桥,这种设计,在建造史上是一个创举。这座桥不但坚固,而且美观。桥面两侧有石

九、1.不但;而且 2.精美;三 3.从这句话中,我体会到了栏板上雕刻的图案生动逼真、活灵活现。 4.两只相望的凤凰;嘴里衔着美丽的牡丹花;比翼齐飞的吉祥鸟;舒展翅膀向着太阳飞去;威风凛凛的雄狮;向着太阳升起的地方奔跑

十、(1)zhǎo sì “爪”组词为“爪尖、爪子(鸡爪子、猫爪子等)”时读“zhuǎ”;其他情况下大多读“zhǎo”,如前爪、爪牙、鹰爪等。多音字“似”在“似的”一词中读“shì”,在其他的词语中读“sì”。

(2)C 通读全段,再结合课文可知这句话是过渡句。这句话分两个部分,“这座桥不但坚固”起承接上文的作用,“而且美观”则引出了下文要说的内容,所以此句在整篇课文中起承上启下的作用。本题选C。

(3)美观 栏板上雕刻着的精美的图案选文分别写了两条相互缠绕的龙、两条飞龙、双龙戏珠,因此选文详细介绍的是栏板上雕刻着的精美的图案。

(4)② ② 比喻句要求有本体和喻体,而“所有的龙似乎都在游动,真像活了一样”这句话中并无喻体,只是人们看到龙所产生的想象,并不是比喻。“绘声绘色、活灵活现、有声有色”三个词都有生动形象的意思,但运用时仍有差别。“绘声绘色”形容叙述或描写生动逼真;“活灵活现”形容描述或模仿的人或事物生动逼真;“有声有色”形容表现得十分生动。由“真像活了一样”可知应选②。

(5)示例:一条怒目圆睁的龙,大嘴里露出獠牙,它那骇人的表情似乎预示着一场狂风暴雨即将来临。

十一、1.中心 总领全文

2. 大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞。

3. 既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料。

十二、1.骑 挑 赶 推

2.画上的街市可热闹了。 B

3.有的在耍把式,有的在做小吃

十三、【答案】 (1)骑;挑;赶;推

(2)画上的街市可热闹了。

(3)各式各样的店铺;来来往往、形态各异的人;热闹

(4)有的在杀鸡,有的在卖鱼,有的在弯腰挑选水果,还有的小孩手里拿着大大的棉花糖边走边吃。

(5)这幅画尺寸大、保存完整,形象逼真地描绘了八九百年以前的北宋汴梁的古都风貌,富有生活情趣,画面给人一种真实的感觉,所以这幅画会名扬中外。

【解析】(1)本题考查动词的运用。应在理解词语的基础上,结合具体语境选词填空,使句中表达更准确。

(2)考查找中心句的方法。中心句是一段文章中处于中心地位的句子。它在全文中起主导作用,是这段话中最重要的句子。“找中心句”是概括段意的一种形式,有些文章的段落就是围绕中心句写的。我们在阅读时找准了中心句,也就把握了这段话的主要内容,概括了段意。这段话的中心句在段首。

(3)考查对课文内容的理解能力。解答时要带着问题读课文整体感知文章内容,再用简洁的语言概括出来即可。

(4)本题旨在考察学生表达能力,仿照短文中的句子,发挥想象用合适的语言表达出来,能做到语意连贯;内容设计合情合理,表述只要合理即可。本题主要考查学生的模仿能力、口语表达能力。模仿时言之有理即可。

(5)回答这种开放性题目时需注意两点:一要联系文章的主旨,二要结合个人的认识。

十四、(1)画上的街市可热闹了。

(2)骑马的 挑担的 赶毛驴的 推独轮车的 溜达的

(3)画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

《古诗三首》

一、阅读古诗,完成练习

元日

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

1.《元日》的作者是( )代文学家( )。

2.“元日”指的是农历( )月初( )。

3.给文中加点的词语选择正确的解释。(填序号)

(1)屠苏 ( )

A.一种酒。 B.地名。

(2)新桃 ( ) A.果树。指条技、 B.桃符,春联的前身。

4.根据提示词语发挥想象,用自己的话说说诗句所描写的节日情景。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。 (提示词语:热闹 喜庆)

5.这首诗描写的春节习俗除了放鞭炮外,还有哪些 选一选,打上“√”。

① 畅饮屠苏( ) ② 夜晚赏月( ) ③开门迎日( )④更换桃符( )

二、阅读古诗并答题。

元 日

________________一岁除,________________入屠苏。

________________曈曈日,总把新桃换旧符。

1.补全古诗。

2.《元日》的作者是_________代诗人_________,诗中描写的节日是_________, 即农历_________月_________。

3.我会给加点词选择正确的意思。(填序号)

(1)一岁除.(_______)

A.去掉 B.过去

(2)曈曈日...(_______)

A.初升的太阳 B.太阳正当日头

4.诗中写了_________、_________、_________、_________等一系列的仪式,加之红日高照,渲染了一种_____________________________的节日气氛。

5.“总把新桃换旧符”即更贴春联,请你摘抄一副对联,表达对新年的祝愿。

_______________________________________

三、课内阅读

清明 ___________________,___________________。

___________________?___________________。

1.把古诗补充完整。

2.这首诗是_______代著名诗人______写的,清明是我国传统节日,这一天有__________、__________等习俗。

3.诗句中__________写出了清明的天气特点,__________写出了行人的神态特点。

4.“借问酒家何处有”中“借问”的意思是____________________。

5.下面加点词和古诗中“欲”意思相同的一项是( )

A.求知欲. B.随心所欲. C.摇摇欲.坠

6.行人问牧童什么?牧童回答了吗?

____________________________________________________________________

《纸的发明》

四、 《纸的发明》课内阅读。

早在几千年前,我们的祖先就创造了文字。可那时候还没有纸,要记录一件事情,就用刀把文字刻在龟甲和兽骨上,或者把文字铸刻在青铜器上。后来,人们又把文字写在竹片和木片上。这些竹片、木片用绳子穿起来,就成了一册书。但是,这种书很笨重,阅读、携带、保存都很不方便。古时候用“学富五车”形容一个人学问高,是因为书多的时候需要用车来拉。再后来,有了蚕丝织成的帛,就可以在帛上写字了。帛比竹片、木片轻便,但是价钱太贵,只有少数人能用,不能普及。 人们用蚕茧制作丝绵时发现,盛放蚕茧的篾席上,会留下一层薄片,可用于书写。考古学家发现,在两千多年前的西汉时代,人们已经懂得了用麻来造纸。但麻纸比较粗糙,不便书写。

1.最初人们在没有纸的情况下,是怎么记录事情的?

________________________

2.最初的书是什么样的?有什么弊端?

______________

3.概括第1自然段的段意。

____________________________

4.麻纸是什么时候出现的?有什么弊端?

___________________________

五、阅读《纸的发明》片段,回答问题。

大约在一千九百年前的东汉时代,有个叫蔡伦的人,吸收了人们长期积累的经验,改进了造纸术。他把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸。用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要,所以这种造纸方法就传承下来了。

(1)下列选项不是我国四大发明的是( )

A. 造纸术 B. 指南针

C. 轮子 D. 造纸术

(2)用波浪线画出蔡伦的造纸过程的句子。

(3)用“________”画出蔡伦的造纸术为什么被传承下来的原因的语句。

(4)古人看书需要用车拉,可以用________这个成语来形容。原因是当时的书用竹简制作,重量太________后来蔡伦发明了纸,这种纸可以用________这个成语形容。

六、阅读《纸的发明》课内片段,完成练习。

大约在一千九百年前的东汉时代,有个叫蔡伦的人,吸收了人们长期积累的经验,改进了造纸术。他把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里捣烂成浆;再把浆捞出来晒干,就成了一种( )轻便( )好用的纸。用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要,所以这种造纸方法就传承下来了。

(1)在选文的括号中填入恰当的关联词。

(2)加点字“改进”能否换成“创造”?下列说法正确的是( )。

A.能,“创造”指做出新的成绩或东西,换成“创造”之后句意不变

B.不能,“改进”强调在原有基础上使之更好,“创造”强调从无到有,二者意思不同

(3)选文是围绕一个意思来写的,下面对选文的概括最准确的是( )。

A.蔡伦造的纸原料容易得到

B.蔡伦改进了造纸术

C.蔡伦造出来的纸轻便、好用

人教部编版三年级语文下册同步练习

D.蔡伦的造纸方法传承下来了

(4)蔡伦是怎样造纸的?请你找出选文中表示动作的词语,把造纸流程图补充完整。 剪碎或切断→( )→( )→( )→晒

(5)为什么蔡伦改进的造纸术能传承下来?用“____”在选文中画出相关语句。

(6)如果你能见到蔡伦,你会对他说些什么?

___________________________________________________________

七、阅读课文《纸的发明》,回答问题

他把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里,捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸。用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要,所以这种造纸方法就传承下来了。

1.用“ ”画出蔡伦的造纸过程的句子。

2.用“ ”画出蔡伦的造纸术为什么被传承下来的原因的语句。

3.用“既……又……”造句子。

_________________________________________________________________

4、学习了本课,你想对蔡伦说些什么?

《 赵州桥 》

八、《 赵州桥 》课内阅读

这座桥不但坚固,而且美观。桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的 刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着, 各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

1.联系上下文,给加点字选择正确的解释。 (填序号 )

(1)回首遥望 ( )。 ①第一 ②头 ③首领

(2)双龙戏珠( )。 ①戏剧,也指杂技 ②开玩笑,嘲笑 ③玩耍,游戏

2.这段话主要是围绕赵州桥的 ( )这一特点来写的。

A .坚固 B.美观 C.坚固、美观

3.画横线的句子在全文中的作用是 ( )。

A .画龙点睛 B.承上启下

4.学写导游词。 如果你是导游,应该怎样向游客介绍赵州桥呢? [ 提示词语:世界闻名 精美 创举 美观 ] 游客朋友们,欢迎你们来参观赵州桥!

__________________

九、阅读《 赵州桥 》片段,回答问题。

这座桥________坚固,________美观。桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似乎都在游动,真像活了一样。

1.选择合适的关联词语填写在文段中的横线上。

因为……所以…… 不但……而且…… 虽然……但是…… 这座桥________坚固,________美观。

2.文段围绕“________”这一中心词,具体描写了栏板上雕刻的________种图案。

3.从画横线的句子中你体会到了什么?

4.如果你是设计师,你会雕刻出怎样精美的图案?仿照文段的句式写一写。 有的刻着________,________: 有的刻着________,________: 还有的刻着________,________。

十、阅读《 赵州桥 》课内片段,完成练习。

这座桥不但坚固,而且美观。桥面两侧有石栏,栏板上雕刻着精美的图案:有的刻着两条相互缠绕的龙,嘴里吐出美丽的水花;有的刻着两条飞龙,前爪(zhǎo zhuǎ)相互抵着,各自回首遥望;还有的刻着双龙戏珠。所有的龙似( sì shì)乎都在游动,真像活了一样。

(1)认真读选文,用“√”给加点的字选择正确的读音。

(2)“这座桥不但坚固,而且美观。”这是什么句子?在课文中有什么作用?( )

A.总起句引出下文 B.关键句画龙点睛 C.过渡句承上启下 D.中心句总结全文

(3)由第(2)题可知,这段话主要是围绕赵州桥________的特点来写的,为了写清楚这一特点,选文详细介绍了________________________。

(4)画“_____”的句子_______(①是②不是)比喻句。这句话能用成语_______(①绘声绘色②活灵活现③有声有色)来形容。

十一、阅读《 赵州桥 》课文片段,回答问题。

赵州桥非常雄伟。桥长五十多米,有九米多宽,中间行车马,两旁走人。这么长的

人教部编版三年级语文下册同步练习 桥,全部用石头砌成,下面没有桥墩,只有一个拱形的大桥洞,横跨在三十七米多宽的河面上。大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞。平时,河水从大桥洞流过,发大水的时候,河水还可以从四个小桥洞流过。这种设计,在建桥史上是一个创举,既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料。

(1)本段中画线的句子是 句,起到了 的作用。

(2)“这种设计”是指: 。

(3)这种设计的优点是: 。

《 一幅名扬中外的画》

十二、《 一幅名扬中外的画》课内精彩阅读。

画上的街市可热闹了。街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆……走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的( )着马,有的( )着担,有的( )着毛驴,有的( )着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

1.选择合适的动词填在文段中的括号里。 挑 骑 推 赶

2.这段话是围绕哪一句话来写的?用“____”画出来。围绕这句话,作者主要描写了各种各样的____(A.建筑和人物形态 B.商铺和行人 C.酒楼和街上的人)。

3.画里的街市上还有哪些人在干什么?请你展开想象写一写。

________________________________________________________________________

十三、阅读《 一幅名扬中外的画》片段,回答问题。

画上的街市可热闹了。街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆……走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的________着马,有的________着担,有的________着毛驴,有的________着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

(1)选择合适的动词填在文段中的横线上。 挑 骑 推 赶 有的________着马,有的________着担,有的________着毛驴,有的________着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。

(2)文段是围绕哪句话来写的?请你用“________”画出来。

(3)作者从________、________两个方面展开具体的描写,突出了画上的街市________的特点。

(4)画里的街市上还有哪些人在干什么?请你展开想象写一写。

_______________________________________________________________________

(5)你认为《清明上河图》为什么会名扬中外?

_______________________________________________________________________

十四、《 一幅名扬中外的画》课内阅读。

画上的街市可热闹了。街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆 走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的骑着马,有的挑着担,有的赶着毛驴,有的推着独轮车,有的悠闲地在街上溜达。画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

(1)请你用横线画出选段是围绕哪句话写的。

(2)本段描写的人物有( )、( )、( )、( )、( )。

(3)请你用“____”画出表现艺术家技艺高超的句子。

参考答案:

一、1.宋 王安石

2.正

3.(1)A(2)B

4.初升的太阳照耀着千门万户,人们都忙着用新桃符换下旧桃符,到处洋溢着热闹、喜庆的气氛。

5.①√③√④√

二、 1.爆竹声中 春风送暖 千门万户

2.宋 王安石 春节 正 初一

3. B A

4.燃放爆竹 喝屠苏酒 开门迎日 更换桃符 热闹、喜气洋洋

5.示例:莺歌燕舞春无限,雨顺风调岁有余。

三、1.清明时节雨纷纷 路上行人欲断魂 借问酒家何处有 牧童遥指杏花村

2.唐 杜牧 扫墓 踏青

3.清明时节雨纷纷 路上行人欲断魂

4.请问

5.C

6.哪里有酒店。 牧童以“遥指杏花村”的行动作了答复。

四、 1.用刀把文字刻在龟甲和兽骨上,或者把文字铸刻在青铜器上。

2.人们把文字写在竹片和木片上,再用绳子穿起来,就成了一册书。弊端是这种书很笨重,阅读、携带、保存都很不方便。

3.介绍在发明纸之前人们用来写字的载体。

4.两千多年前的西汉时代。弊端是麻纸比较粗糙,不便书写。

五、(1)C

(2)他把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸。

(3)用这种方法造的纸,原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要,所以这种造纸方法就传承下来了。

(4)学富五车;大;物美价廉

六、(1)既……又…… (2)B (3)B (4)浸 捣 捞

(5)既轻便又好用 原料容易得到,可以大量制造,价格又便宜,能满足多数人的需要

(6)答案 示例:蔡伦,您用您的聪明才智造出了轻便好用的纸,造福了人类,我为您点赞!

七、 1. 把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里,捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸 2. 把树皮、麻头、稻草、破布等原料剪碎或切断,浸在水里,捣烂成浆,再把浆捞出来晒干,就成了一张既轻便又好用的纸 3.略 4.略

八、【答案】1、(1)②(2) ③2、B 3、B 4、赵州桥是一座世界闻名的石拱桥,这种设计,在建造史上是一个创举。这座桥不但坚固,而且美观。桥面两侧有石

九、1.不但;而且 2.精美;三 3.从这句话中,我体会到了栏板上雕刻的图案生动逼真、活灵活现。 4.两只相望的凤凰;嘴里衔着美丽的牡丹花;比翼齐飞的吉祥鸟;舒展翅膀向着太阳飞去;威风凛凛的雄狮;向着太阳升起的地方奔跑

十、(1)zhǎo sì “爪”组词为“爪尖、爪子(鸡爪子、猫爪子等)”时读“zhuǎ”;其他情况下大多读“zhǎo”,如前爪、爪牙、鹰爪等。多音字“似”在“似的”一词中读“shì”,在其他的词语中读“sì”。

(2)C 通读全段,再结合课文可知这句话是过渡句。这句话分两个部分,“这座桥不但坚固”起承接上文的作用,“而且美观”则引出了下文要说的内容,所以此句在整篇课文中起承上启下的作用。本题选C。

(3)美观 栏板上雕刻着的精美的图案选文分别写了两条相互缠绕的龙、两条飞龙、双龙戏珠,因此选文详细介绍的是栏板上雕刻着的精美的图案。

(4)② ② 比喻句要求有本体和喻体,而“所有的龙似乎都在游动,真像活了一样”这句话中并无喻体,只是人们看到龙所产生的想象,并不是比喻。“绘声绘色、活灵活现、有声有色”三个词都有生动形象的意思,但运用时仍有差别。“绘声绘色”形容叙述或描写生动逼真;“活灵活现”形容描述或模仿的人或事物生动逼真;“有声有色”形容表现得十分生动。由“真像活了一样”可知应选②。

(5)示例:一条怒目圆睁的龙,大嘴里露出獠牙,它那骇人的表情似乎预示着一场狂风暴雨即将来临。

十一、1.中心 总领全文

2. 大桥洞顶上的左右两边,还各有两个拱形的小桥洞。

3. 既减轻了流水对桥身的冲击力,使桥不容易被大水冲毁,又减轻了桥身的重量,节省了石料。

十二、1.骑 挑 赶 推

2.画上的街市可热闹了。 B

3.有的在耍把式,有的在做小吃

十三、【答案】 (1)骑;挑;赶;推

(2)画上的街市可热闹了。

(3)各式各样的店铺;来来往往、形态各异的人;热闹

(4)有的在杀鸡,有的在卖鱼,有的在弯腰挑选水果,还有的小孩手里拿着大大的棉花糖边走边吃。

(5)这幅画尺寸大、保存完整,形象逼真地描绘了八九百年以前的北宋汴梁的古都风貌,富有生活情趣,画面给人一种真实的感觉,所以这幅画会名扬中外。

【解析】(1)本题考查动词的运用。应在理解词语的基础上,结合具体语境选词填空,使句中表达更准确。

(2)考查找中心句的方法。中心句是一段文章中处于中心地位的句子。它在全文中起主导作用,是这段话中最重要的句子。“找中心句”是概括段意的一种形式,有些文章的段落就是围绕中心句写的。我们在阅读时找准了中心句,也就把握了这段话的主要内容,概括了段意。这段话的中心句在段首。

(3)考查对课文内容的理解能力。解答时要带着问题读课文整体感知文章内容,再用简洁的语言概括出来即可。

(4)本题旨在考察学生表达能力,仿照短文中的句子,发挥想象用合适的语言表达出来,能做到语意连贯;内容设计合情合理,表述只要合理即可。本题主要考查学生的模仿能力、口语表达能力。模仿时言之有理即可。

(5)回答这种开放性题目时需注意两点:一要联系文章的主旨,二要结合个人的认识。

十四、(1)画上的街市可热闹了。

(2)骑马的 挑担的 赶毛驴的 推独轮车的 溜达的

(3)画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地