4.17 《游褒禅山记》 课件(粤教版必修5)

文档属性

| 名称 | 4.17 《游褒禅山记》 课件(粤教版必修5) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 09:18:07 | ||

图片预览

文档简介

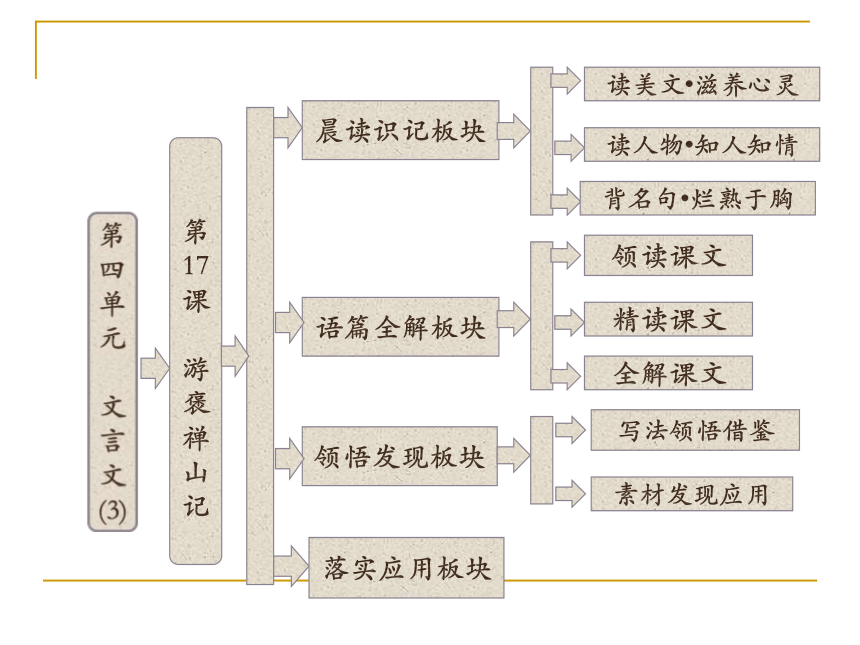

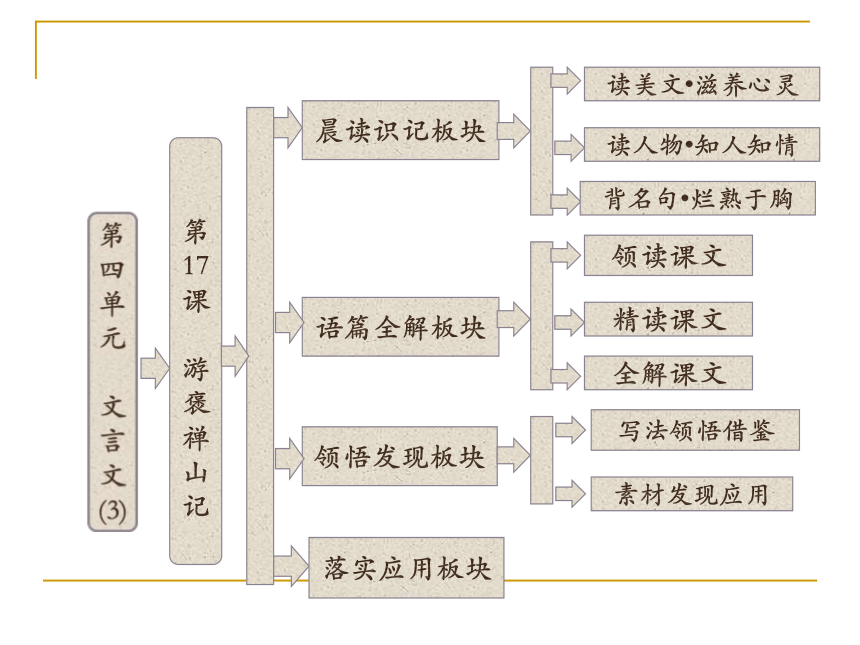

课件65张PPT。晨读识记板块

第17 课

游褒禅山记语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背名句?烂熟于胸领读课文精读课文全解课文写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵] 心如莲花开

有一位朋友独自出门旅行,第一站去游历名山。当他踩着苍苔湿露,披荆斩棘,历尽千辛万苦抵达山顶的时候,他被眼前美丽的风光陶醉了。

站在山巅,所有景物尽收眼底。奇峰怪石,苍松翠柏,千年古树,烟雾缭绕,霞光穿透云层,丛林尽染,美得令人心旷神怡。

都说无限风光在险峰,不爬到山顶,怎么会看到如此美丽的景致?他唏嘘不已,拿着照相机横拍竖拍,似乎想拍尽所有美景。审视一番,欣赏一番,玩味一番,天色向晚犹不自知。

下山后,他才发现,原本热闹的景区早已是人迹稀少,游人寥寥,原本想搭乘的那班车也早已不见了踪影。他抱着照相机长吁短叹,愁眉不展。从山下回到自己临时居住的小旅馆,至少有5公里,步行回去至少要一个小时,更何况从早晨到现在,他在山上已经耽搁了一整天,几乎耗尽了全部的体能,哪还有力气走回去? 他坐在路口石头上,开始生自己的气,恨不能抽自己一个耳光,贪恋美景的结果,竟然忘记了跟人家约好的时间,被丢弃在山里,倘或山里有凶猛的野兽,自己还不成了它们的口中美食?

正想着,一个卖山珍的老人收好摊子,回头问他:“小伙子,天都黑了,还不下山,在等人啊?”他气呼呼地说:“没车了,怎么走啊?”老人说:“没车就走回去,生气有用吗?”他说:“走不动了,我气我自己糊涂,竟然忘记了跟人约好的时间。”老人乐了:“就这事还值得你生气啊?我问你,你上山干吗来了?”他说:“旅游,看风景,愉悦心情。”老人说:“这就对了,既然是旅游,怎么旅都是旅,坐车和走路有什么不同?既然旅行是为了快乐为了愉悦心情,你何必自己找气生,自己和自己过不去呢?” 他若有所思地点点头。

他真的迈开大步,徒步回山下的小旅馆,尽管山里的夜黑漆漆的,可那是他第一次在山里走夜路,不一样的经历有了不一样的感觉。

比原来设想的提前一刻钟回到山下的住处,躺在小床上,透过窗户,看着窗外的弯月,他的内心宁静、踏实。

回家后,他用毛笔写下“禅心如莲”四个大字,挂在书房里,我问他因何,他笑,说:“我只是想时刻提醒自己不生气,更不能跟自己生气。”

想想也是,很多时候,我们往往是去寻找快乐,结果本末倒置,惹了一身气。不如别人时,会心生嫉妒,失去从容;发生意外时,会心生慌张,失去镇定;痛失亲人时,会失去理智,心生绝望。

很多时候,我们没有学会从另外一个角度去设想,失去从容只会令自己更加不如别人,失去镇定,只能使事物更加走向反面。心生绝望,于事无补,幸福才是所有人的愿望。

心如莲花开。生活着,美好着。

[读人物·知人知情]一、人物档案

二、人物轶事

《邵氏闻见录》记载,当年包拯“包青天”担任开封群牧使时,司马光和王安石曾作下属,同为群牧司判官。有一天,群牧司里的牡丹盛开,美不胜收。一向严肃孤僻的包拯见此,竟也有了诗情雅兴,吩咐大家置酒赏花,并一一给下属们敬酒。领导亲自敬酒,下属们自然不敢“不给面子”,纷纷仰脖子一饮而尽,连素不喜酒的司马光,也勉力喝了几杯。但包拯敬到王安石时,王安石说自己从不喝酒,断然拒绝。同事们哪会饶过他?纷纷起哄:“介甫,我们都喝了,你也喝一杯吧!”“介甫,喝一杯吧,就喝一口也行!”然而,不管大家和包拯如何相劝,王安石却毫不心动,始终滴酒不沾。包拯也算得上是一执拗、倔强的“牛人”了,却拿王安石一点没有办法,大概只能在心里苦笑:“安石小子,你厉害!我不怕皇帝,我怕了你!”

[背名句·烂熟于胸]1.余与四人拥火以入, ,其进愈难, 。

2.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有

得, 。

3.夫夷以近,则 ;险以远,则 ,而世之

奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,

故 。入之愈深而其见愈奇以其求思之深而无不在也游者众至者少非有志者不能至也4.有志矣,不随以止也,然力不足者, ;

有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以

相之, 。

5.然力足以至焉,于人为可讥, ;尽

吾志也,而不能至者,可以无悔矣, ?

亦不能至也亦不能至也而在己为有悔其孰能讥之乎 一、背景链接

王安石于宋仁宗至和元年(1054)四月从舒州(现在的安徽省潜山县)通判任上辞职,在回家探亲途中游览了褒禅山,同年七月以追记形式写下本篇叙议结合的游记。当时作者34岁,在此前后他一直在地方任职,每到一处都很注意调查社会、人情、山川、地理等方面的情况。

二、主旨领悟

《游褒禅山记》记述王安石和几位同伴游褒禅山的经过,并借此生发议论,说明无论是治学还是处事,除了要有一定的物质条件外,更需要有坚定的志向和顽强的毅力,要有“深思而慎取”的态度,而不可浅尝辄止,人云亦云。由于时代的变化,今天我们所强调立的“志”,和王安石所说的“志”,内容已有很大的差异,但“尽吾志”的精神,“深思慎取”的态度,对我们仍有借鉴意义。

三、行文脉络名词用作动词,筑舍定居,居住名词用作动词,命名,称山的南面名词用作状语,从旁边幽暗深远……的样子,形容词词尾代词,它的,代指后洞形容词用作名词,深度形容词用作动词,走到尽头动词用作名词,见到的景象发语词,也有“大概”的意思连词,但是动词用作名词,到达那里的人形容词用作动词,照明语助词,无实义责怪代词,那个代词,代“予”,自己尽情享受唐代和尚慧褒开始在这里筑舍定居(状语后置句) 现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒的弟

子在慧褒墓旁盖的守墓的屋舍有一块石碑倒(在)路旁(省略句) 现在把“华”念作“华实”的“华”,大概

是读音错了(判断句)(判断句) [环节二 分析文理]

3.下列句子属于体现作者游览褒禅山行踪的一组是

( )

①褒禅山亦谓之华山

②今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也

③距其院东五里,所谓华山洞者

④距洞百余步,有碑仆道

⑤其下平旷,有泉侧出⑥由山以上五六里,有穴窈然

⑦盖其又深,则其至又加少矣

⑧予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也

A.①③④⑤⑥ B.③④⑤⑥⑦

C.③④⑤⑥⑧ D.②③④⑤⑥

解析:①点明作者所游的地方;⑦作者推测洞更深,

到达的人就更少;⑧作者出洞后的心情。

答案:D

4.下列对第一部分有关内容的理解和分析,不正确的

一 项是 ( )

A.这一部分记游山所见的景物和经过,是文章的记叙部分。

B.第1自然段以山名起始,以考证山名结尾,在内容上环环相扣。

.C.第2自然段记游华山洞的经过,揭示一般游人就

易避难的心理,为后文的议论埋下伏笔。

D.写出洞后的心情,突出一个“随”字。因为当时

“力尚足以入,火尚足以明”,却“与之俱出”,

“不得极夫游之乐”。

解析:D项,写出洞后的心情,突出一个“悔”字。

答案:D

二、诵读第二部分(第3、4段),思考并回答以下问题:

[环节一 突破词句]

5.解释下列加点词语。

(1)于是予有叹焉

于是:

(2)夫夷以近,则游者众

①夷: ②以:

古今异义词。这里是两个单音词连用,“于”是介词,对于;“是”是代词,这件事。今义是连词,表示后一事紧跟着前一事,后一事往往是前一事引起的。平坦连词,而,表并列值得观赏的景象形容词用作名词,险峻僻远的地方古今异义词。这里是“到了”之意;今义是连词,表示另提一件事形容词用作名词,幽深昏暗,叫人迷乱的地方辅佐,帮助副词,表反问,难道形容词的使动用法,使……错,弄错动词用作名词,流传的文字名词用作动词,识其本名古今异义词。这里指“……的原因”;古今异义词。这里泛指求学的人,读书人;今义指有专门学问的人6.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽

译文:

(2)而又不随以怠

译文:

(3)又以悲夫古书之不存

译文:

古人对天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽的观察(状语后置句)而且又不随从(他们)而松懈又因(此)叹息那古代书籍的失传(省略句)(省略句) [环节二 分析文理]

7.下列各句属于作者“所得”的一组是 ( )

①于是予有叹焉

②古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得

③世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

④非有志者不能至也⑤力不足者,亦不能至也

⑥无物以相之,亦不能至也

⑦尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣

⑧此予之所得也

A.①③④⑤⑥ B.②③④⑤⑥

C.③④⑤⑥⑦ D.③④⑤⑥⑧

解析:①发出感叹,②古人所为,⑧总括上文,都不是“所得”的具体内容。

答案:C

8.下列对第二部分有关内容的理解和分析,不正确的

一项是 ( )

A.回应第二段的“悔”,作者从一声长长的感叹声中

开始转入议论。

B.作者以游洞推而广之,说明“世之奇伟、瑰怪、非

常之观,常在于险远”,必须具备“志”、“力”、

“物”三个条件,方能到达。C.第三自然段由事及人,借事明理,以古人“有得”

始,以作者“所得”终,前后呼应。

D.第四自然段紧扣首段“仆碑”的伏笔,先批评“古

书之不存”,再正面提出“学者不可以不深思而慎

取之也”,凸现写作的目的。

解析:D项,作者批评的是“谬其传而莫能名”。

答案:D

1.因事说理,叙议结合

本文不同于一般的游记,不重山川风物的描绘,而重在因事说理,以说理为目的,记游的内容只是说理的材料和依据。文章以记游的内容为喻,生发议论,因事说理,以小见大,准确而充分地阐述一种人生哲理,给人以思想上的启发,使完美的表现形式与深刻的思想内容和谐统一。文章前面记游山,后面谈道理,记叙和议论结合得紧密而自然,并且前后呼应,结构严谨,行文缜密。

2.重点突出,详略得当

第一段介绍褒禅山概况从略;第二段记游华山洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后洞经过颇详。记前洞和后洞概况,又前洞略,后洞详;记游后洞,又写经过略,补叙经过、写心情之“悔”详。议论部分对应记叙部分,也有侧重。议游华山洞的心得甚详,借仆碑抒发感慨从略。议游华山洞的心得,又议“志”较详,议“力”“物”从略。

3.文笔简洁,语言凝练

本文的记游部分,除为说理之外,没有多余的文字;议论部分,说理充分而有节制,没有无用的笔墨。全篇行文严谨,用墨极为简省,语言精要得当,以致文字难以增删改换。文中的一些句子,如“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”,“夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少”,“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉”,“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣”,都是平实而深刻、言简而意丰的警句。

点击下图片进入“落实应用板块”

第17 课

游褒禅山记语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背名句?烂熟于胸领读课文精读课文全解课文写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵] 心如莲花开

有一位朋友独自出门旅行,第一站去游历名山。当他踩着苍苔湿露,披荆斩棘,历尽千辛万苦抵达山顶的时候,他被眼前美丽的风光陶醉了。

站在山巅,所有景物尽收眼底。奇峰怪石,苍松翠柏,千年古树,烟雾缭绕,霞光穿透云层,丛林尽染,美得令人心旷神怡。

都说无限风光在险峰,不爬到山顶,怎么会看到如此美丽的景致?他唏嘘不已,拿着照相机横拍竖拍,似乎想拍尽所有美景。审视一番,欣赏一番,玩味一番,天色向晚犹不自知。

下山后,他才发现,原本热闹的景区早已是人迹稀少,游人寥寥,原本想搭乘的那班车也早已不见了踪影。他抱着照相机长吁短叹,愁眉不展。从山下回到自己临时居住的小旅馆,至少有5公里,步行回去至少要一个小时,更何况从早晨到现在,他在山上已经耽搁了一整天,几乎耗尽了全部的体能,哪还有力气走回去? 他坐在路口石头上,开始生自己的气,恨不能抽自己一个耳光,贪恋美景的结果,竟然忘记了跟人家约好的时间,被丢弃在山里,倘或山里有凶猛的野兽,自己还不成了它们的口中美食?

正想着,一个卖山珍的老人收好摊子,回头问他:“小伙子,天都黑了,还不下山,在等人啊?”他气呼呼地说:“没车了,怎么走啊?”老人说:“没车就走回去,生气有用吗?”他说:“走不动了,我气我自己糊涂,竟然忘记了跟人约好的时间。”老人乐了:“就这事还值得你生气啊?我问你,你上山干吗来了?”他说:“旅游,看风景,愉悦心情。”老人说:“这就对了,既然是旅游,怎么旅都是旅,坐车和走路有什么不同?既然旅行是为了快乐为了愉悦心情,你何必自己找气生,自己和自己过不去呢?” 他若有所思地点点头。

他真的迈开大步,徒步回山下的小旅馆,尽管山里的夜黑漆漆的,可那是他第一次在山里走夜路,不一样的经历有了不一样的感觉。

比原来设想的提前一刻钟回到山下的住处,躺在小床上,透过窗户,看着窗外的弯月,他的内心宁静、踏实。

回家后,他用毛笔写下“禅心如莲”四个大字,挂在书房里,我问他因何,他笑,说:“我只是想时刻提醒自己不生气,更不能跟自己生气。”

想想也是,很多时候,我们往往是去寻找快乐,结果本末倒置,惹了一身气。不如别人时,会心生嫉妒,失去从容;发生意外时,会心生慌张,失去镇定;痛失亲人时,会失去理智,心生绝望。

很多时候,我们没有学会从另外一个角度去设想,失去从容只会令自己更加不如别人,失去镇定,只能使事物更加走向反面。心生绝望,于事无补,幸福才是所有人的愿望。

心如莲花开。生活着,美好着。

[读人物·知人知情]一、人物档案

二、人物轶事

《邵氏闻见录》记载,当年包拯“包青天”担任开封群牧使时,司马光和王安石曾作下属,同为群牧司判官。有一天,群牧司里的牡丹盛开,美不胜收。一向严肃孤僻的包拯见此,竟也有了诗情雅兴,吩咐大家置酒赏花,并一一给下属们敬酒。领导亲自敬酒,下属们自然不敢“不给面子”,纷纷仰脖子一饮而尽,连素不喜酒的司马光,也勉力喝了几杯。但包拯敬到王安石时,王安石说自己从不喝酒,断然拒绝。同事们哪会饶过他?纷纷起哄:“介甫,我们都喝了,你也喝一杯吧!”“介甫,喝一杯吧,就喝一口也行!”然而,不管大家和包拯如何相劝,王安石却毫不心动,始终滴酒不沾。包拯也算得上是一执拗、倔强的“牛人”了,却拿王安石一点没有办法,大概只能在心里苦笑:“安石小子,你厉害!我不怕皇帝,我怕了你!”

[背名句·烂熟于胸]1.余与四人拥火以入, ,其进愈难, 。

2.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有

得, 。

3.夫夷以近,则 ;险以远,则 ,而世之

奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,

故 。入之愈深而其见愈奇以其求思之深而无不在也游者众至者少非有志者不能至也4.有志矣,不随以止也,然力不足者, ;

有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以

相之, 。

5.然力足以至焉,于人为可讥, ;尽

吾志也,而不能至者,可以无悔矣, ?

亦不能至也亦不能至也而在己为有悔其孰能讥之乎 一、背景链接

王安石于宋仁宗至和元年(1054)四月从舒州(现在的安徽省潜山县)通判任上辞职,在回家探亲途中游览了褒禅山,同年七月以追记形式写下本篇叙议结合的游记。当时作者34岁,在此前后他一直在地方任职,每到一处都很注意调查社会、人情、山川、地理等方面的情况。

二、主旨领悟

《游褒禅山记》记述王安石和几位同伴游褒禅山的经过,并借此生发议论,说明无论是治学还是处事,除了要有一定的物质条件外,更需要有坚定的志向和顽强的毅力,要有“深思而慎取”的态度,而不可浅尝辄止,人云亦云。由于时代的变化,今天我们所强调立的“志”,和王安石所说的“志”,内容已有很大的差异,但“尽吾志”的精神,“深思慎取”的态度,对我们仍有借鉴意义。

三、行文脉络名词用作动词,筑舍定居,居住名词用作动词,命名,称山的南面名词用作状语,从旁边幽暗深远……的样子,形容词词尾代词,它的,代指后洞形容词用作名词,深度形容词用作动词,走到尽头动词用作名词,见到的景象发语词,也有“大概”的意思连词,但是动词用作名词,到达那里的人形容词用作动词,照明语助词,无实义责怪代词,那个代词,代“予”,自己尽情享受唐代和尚慧褒开始在这里筑舍定居(状语后置句) 现在人们所说的慧空禅院,就是慧褒的弟

子在慧褒墓旁盖的守墓的屋舍有一块石碑倒(在)路旁(省略句) 现在把“华”念作“华实”的“华”,大概

是读音错了(判断句)(判断句) [环节二 分析文理]

3.下列句子属于体现作者游览褒禅山行踪的一组是

( )

①褒禅山亦谓之华山

②今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也

③距其院东五里,所谓华山洞者

④距洞百余步,有碑仆道

⑤其下平旷,有泉侧出⑥由山以上五六里,有穴窈然

⑦盖其又深,则其至又加少矣

⑧予亦悔其随之,而不得极夫游之乐也

A.①③④⑤⑥ B.③④⑤⑥⑦

C.③④⑤⑥⑧ D.②③④⑤⑥

解析:①点明作者所游的地方;⑦作者推测洞更深,

到达的人就更少;⑧作者出洞后的心情。

答案:D

4.下列对第一部分有关内容的理解和分析,不正确的

一 项是 ( )

A.这一部分记游山所见的景物和经过,是文章的记叙部分。

B.第1自然段以山名起始,以考证山名结尾,在内容上环环相扣。

.C.第2自然段记游华山洞的经过,揭示一般游人就

易避难的心理,为后文的议论埋下伏笔。

D.写出洞后的心情,突出一个“随”字。因为当时

“力尚足以入,火尚足以明”,却“与之俱出”,

“不得极夫游之乐”。

解析:D项,写出洞后的心情,突出一个“悔”字。

答案:D

二、诵读第二部分(第3、4段),思考并回答以下问题:

[环节一 突破词句]

5.解释下列加点词语。

(1)于是予有叹焉

于是:

(2)夫夷以近,则游者众

①夷: ②以:

古今异义词。这里是两个单音词连用,“于”是介词,对于;“是”是代词,这件事。今义是连词,表示后一事紧跟着前一事,后一事往往是前一事引起的。平坦连词,而,表并列值得观赏的景象形容词用作名词,险峻僻远的地方古今异义词。这里是“到了”之意;今义是连词,表示另提一件事形容词用作名词,幽深昏暗,叫人迷乱的地方辅佐,帮助副词,表反问,难道形容词的使动用法,使……错,弄错动词用作名词,流传的文字名词用作动词,识其本名古今异义词。这里指“……的原因”;古今异义词。这里泛指求学的人,读书人;今义指有专门学问的人6.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽

译文:

(2)而又不随以怠

译文:

(3)又以悲夫古书之不存

译文:

古人对天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽的观察(状语后置句)而且又不随从(他们)而松懈又因(此)叹息那古代书籍的失传(省略句)(省略句) [环节二 分析文理]

7.下列各句属于作者“所得”的一组是 ( )

①于是予有叹焉

②古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得

③世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

④非有志者不能至也⑤力不足者,亦不能至也

⑥无物以相之,亦不能至也

⑦尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣

⑧此予之所得也

A.①③④⑤⑥ B.②③④⑤⑥

C.③④⑤⑥⑦ D.③④⑤⑥⑧

解析:①发出感叹,②古人所为,⑧总括上文,都不是“所得”的具体内容。

答案:C

8.下列对第二部分有关内容的理解和分析,不正确的

一项是 ( )

A.回应第二段的“悔”,作者从一声长长的感叹声中

开始转入议论。

B.作者以游洞推而广之,说明“世之奇伟、瑰怪、非

常之观,常在于险远”,必须具备“志”、“力”、

“物”三个条件,方能到达。C.第三自然段由事及人,借事明理,以古人“有得”

始,以作者“所得”终,前后呼应。

D.第四自然段紧扣首段“仆碑”的伏笔,先批评“古

书之不存”,再正面提出“学者不可以不深思而慎

取之也”,凸现写作的目的。

解析:D项,作者批评的是“谬其传而莫能名”。

答案:D

1.因事说理,叙议结合

本文不同于一般的游记,不重山川风物的描绘,而重在因事说理,以说理为目的,记游的内容只是说理的材料和依据。文章以记游的内容为喻,生发议论,因事说理,以小见大,准确而充分地阐述一种人生哲理,给人以思想上的启发,使完美的表现形式与深刻的思想内容和谐统一。文章前面记游山,后面谈道理,记叙和议论结合得紧密而自然,并且前后呼应,结构严谨,行文缜密。

2.重点突出,详略得当

第一段介绍褒禅山概况从略;第二段记游华山洞经过从详。前者又详记仆碑文字,其余从略;后者又记前洞和后洞概况从略,记游后洞经过颇详。记前洞和后洞概况,又前洞略,后洞详;记游后洞,又写经过略,补叙经过、写心情之“悔”详。议论部分对应记叙部分,也有侧重。议游华山洞的心得甚详,借仆碑抒发感慨从略。议游华山洞的心得,又议“志”较详,议“力”“物”从略。

3.文笔简洁,语言凝练

本文的记游部分,除为说理之外,没有多余的文字;议论部分,说理充分而有节制,没有无用的笔墨。全篇行文严谨,用墨极为简省,语言精要得当,以致文字难以增删改换。文中的一些句子,如“入之愈深,其进愈难,而其见愈奇”,“夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少”,“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉”,“尽吾志也,而不能至者,可以无悔矣”,都是平实而深刻、言简而意丰的警句。

点击下图片进入“落实应用板块”

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒