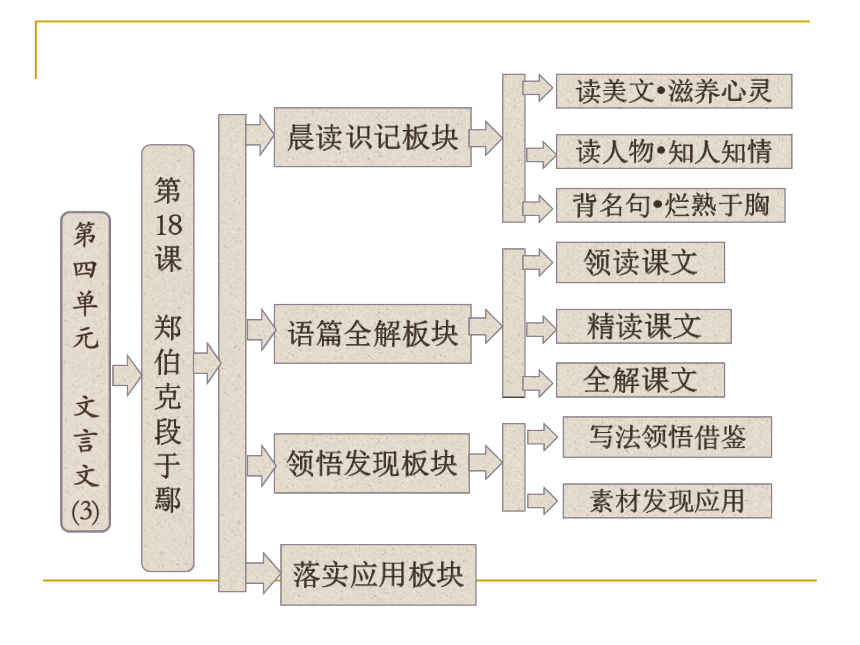

4.18 《郑伯克段于鄢》 课件(粤教版必修5)

文档属性

| 名称 | 4.18 《郑伯克段于鄢》 课件(粤教版必修5) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 09:18:07 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

[读美文·滋养心灵]

水木的智慧

世上,一个人的眼光与心态,往往决定其自身的位置。

幼时,天性好静不好动的我,总在一两里见方的村中打转,以为世界就是由一丛丛的草啊,庄稼啊,易涨易落的小溪啊,一群朴实憨厚的大人,几个小肚鸡肠的小孩所构成。

一天,放牛的我为了争夺一片青草,与同伴大打出手。我的鼻子出了血,同伴的衣服也被扯烂了。被父亲拉走的我,扬言与同伴还没有完。

一边往家走,父亲一边对我说:“为什么不好好待同伴,这样对谁都不好呀!”

我说:“世界不就是这样吗?”我用手指了指那在晚风中飘荡着的蒲公英,“它们让自己变得很轻巧,不就是为了能多占一点地盘吗?还有那些野豆子,它们熟透了,便‘啪’地一声,让自己弹射出好远好远,不也就为了争取一个更宽松的生存环境吗?连花花草草都能这样,何况人呢!那青草本来是我先发现的,他却赶着牛去吃。我当然不能让他随随便便占我的便宜啦!”

听了我这番慷慨激昂的话,父亲没说什么,只是让我牵着牛,同他一起沿着被渐起的暮霭笼罩着的窄窄的小路回到了家。

大约一个月后的一天,父亲带着我走出了几里地,又乘船过了一条宽而平静的河。过了一道大堤,堤坡下,便有好大一片草地,草地的中间,有一棵耸入云天、郁郁葱葱的我叫不出名字的大树,这是一个我从来没有到过的地

方,让我惊奇的是,树下足有半径四五米的地方,光秃秃的,不见一根花草植物。父亲说,在这棵树小的时候,也曾有许多花草与树争夺地盘。树却从不与它们计较,它只是攒足劲,一个劲地向高处长。那些曾与它争抢地盘的花花草草如今不见了踪影,而这树却睥睨尘世,傲视蓝天。

我说:“我懂得了。这世界是那些心怀蓝天、志向高远的人的世界。那些目光短浅,如纷纷扰扰的小草一般的人,要么永远纠结缠绕匍匐在地,要么会从这个世界上销声匿迹。”

我的一番“高论”,让父亲一脸的粲然。

与父亲再次乘上船,我们往回走。看着水中的倒影,我突然想到:其实,我们身下的水又何尝不如此呢?

当水不只限于身下的河床,而心中有大海的时候,它就会勇往直前。这时,它会感到幸福在跃动,快乐在奔流,会感到是智慧的给予与交流。

此时此刻的水,它体现着的是优雅活泼的秉性,它彰显着的是奔放无畏的精神,它书写着的是自由坦荡的经典,它抒发畅想的是奉献于人类的无私情怀啊!

也许有人会说:水不也时常会泛滥成灾嘛!

成灾的是那沟渠的无知的欲望,是那河湖的失智的狂想。一泓水的目标若只有大海,他还会有那么多旁逸斜出的心思吗?

真正的水木的智慧就是着眼高远不断做大做强自己,那些目光如豆只想在身边抢占地盘的水木,只不过是水木中的愚蠢者、渺小者罢了。

一个真正拥有了水木大智大慧的人,也就拥有了浩瀚劲伟的不凡人生。

[读人物·知人知情]

一、人物档案

简介 左丘明,姓左,名丘明(一说复姓左丘,名明;也有说姓丘,名明,左乃尊称),春秋末期鲁国人。为炎帝后裔,左丘明博览天文、地理、文学、历史等大量古籍,学识渊博。任鲁国左史官,在任时尽职尽责,德才兼备,为时人所崇拜。孔子曾说:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,

[读人物·知人知情]

简介 丘亦耻之;匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”左丘明亦编修国史,日夜操劳,历时30余年,一部纵贯200余年、18万余字的《春秋左氏传》定稿。司马迁称其为“君子”。李世民封左丘明为“经师”,明世宗封左丘明为“先儒”,朱由俭封左丘明为“先贤”。

作品 《春秋左氏传》。

二、人物轶事

左丘明晚年时因患眼疾,辞官还乡。还乡时,他除带回大量史料外还带回银杏一株、桑苗一捆,决意耕读传家。他亲手植下银杏,开垦了桑园,忙时桑稼,闲时教书著述。与此同时,他的眼疾也越来越重,不久即双目失明。这对于生来即与史籍为伴的左丘明来说是一个沉重的打击。面对混沌一片,他曾一度绝望,拒论史实。但很快理智即战胜了忧伤,强烈的使命感使他重新

振作起来。他决心在有生之年将其所集整理出来献给后人。于是,他把几十年来所听到见到的诸侯各国的政闻要事及君臣谋议得失之词,口述给子孙,汇集成卷,著成了我国现存最早的国别史——《国语》。后司马迁在《史记》中记载:“左丘失明,厥有《国语》。”

[背名句·烂熟于胸]

1.公曰:“ ,子姑待之。”

2.公曰:“不义不暱, 。”

3.书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟, ;如

二君, ;称郑伯, :谓之郑志。

4.公入而赋:“大隧之中, 。”姜出而

赋:“大隧之外, 。”

5.诗曰“孝子不匮, ”,其是之谓乎!

多行不义必自毙

厚将崩

故不言弟

故曰克

讥失教也

其乐也融融

其乐也泄泄

永锡尔类

一、背景链接

本文记载了郑国统治集团内部的纷争。郑国临近东周都城洛阳,郑武公与其子郑庄公都曾在周王朝中任卿士之职。庄公希望在政治上能大有作为,梦寐以求的是扩张郑国的势力,因此,首先考虑到剪除异己,巩固自己在国内的地位。本文反映的就是郑武公去世后郑国内部争权夺利,以致兵戎相见、手足相残的史实。

二、主旨领悟

本文通过记叙春秋初年郑国统治集团内部的斗争,即郑庄公与他的亲兄弟共叔段争权夺利的斗争,而共叔段的背后又有他们的亲生母亲姜氏的怂恿暗助。面对这棘手的局面,郑庄公先是不动声色,而当时机成熟,他果断出击,一举粉碎弟弟的政变阴谋,最后,同母亲的关系也得到了缓和。从而成功刻画了郑庄公的老谋深算、奸诈狠毒和伪善伪孝,以及共叔段的利令智昏、狂妄愚蠢的形象;同时也揭露了统治阶级所宣扬的伦理道德的虚伪性。

三、行文脉络

动词的使动用法,使……受惊

屡次

通“他”,别的

古今异义词。这里“大”通“太”,大叔是尊称。

今义是尊称与父亲同辈而年纪较小的男子

古今异义词。这里指大城市;今义指大多

通“三”

名词用作动词,合乎法度

通“避”,躲避,避开

满足

图谋

名词用作动词,侍奉

通“用”

姑且

两属

古今异义词。这里指一直到;今义表示另提一

件事的连词

亲

修整

备

战车

名词用作动词,率领

兼词,相当于“之于”,“之”代指共叔段,

“于”,在。

当初,郑武公从申国娶了一个妻子,名字叫

武姜

(状语后置句)

(2)亟请于武公,公弗许

译文:

(3)姜氏何厌之有

译文:

(姜氏)多次向武公请求,武公没有同意

(省略句、状语后置句)

姜氏哪有满足的时候

(宾语前置句)

[环节二 分析文理]

3.下列各句属于表现“段不弟”的一组是 ( )

①使居之,谓之京城大叔 ②京不度 ③命西鄙、北鄙贰于己 ④收贰以为己邑,至于廪延 ⑤大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑 ⑥夫人将启之

A.①②③④ B.③④⑤⑥

C.①③④⑤ D.②③④⑤

解析:①庄公让共叔段住在京城,称为京城大叔;⑥郑武公夫人将为内应。

答案:D

4.下列对第一部分有关内容的理解和分析,不正确的

一项是 ( )

A.第一自然段交代了庄公母子不和的起因,为以

后兄弟争斗、骨肉相残埋下伏笔。

B.共叔段肆意扩张势力,庄公却按兵不动,且一再表现出无能为力的样子,真可谓老谋深算。

.

C.共叔段和武姜利令智昏,错误估计形势,以为庄公软

弱可欺,竟然想里应外合,起兵伐京。

D.文章借解释“书曰”,用“郑志”集中概括了庄公工

于心计、老谋深算、心毒手辣的思想性格。

解析:C项,“起兵伐京”错误,“京”是共叔段的封邑,原文是“(庄公)命子封帅二百乘以伐京”。

答案:C

通“置”,安置

管理疆界的官

放在动词前,没有实义

赠送

担心

名词用作动词,挖地道

名词用作动词,赋诗

推广,即推己及人

竭尽

同类的人

通“掘”,挖掘

冒昧地问(您)说的是什么呢

您忧虑什么呢

颍考叔是位纯厚的孝子

大概说的就是颍考叔吧

(宾语前置句)

(宾语前置句)

(判断句)

(宾语前置句)

[环节二 分析文理]

7.下列对第二部分有关内容的理解和分析,不正确的

一项 ( )

A.“不及黄泉,无相见也!”发誓不死不见,可见

庄公怨恨之深。

B.颍考叔循循善诱,一个掘地道相见的小主意,便

轻轻化解了庄公的天大难事。

C.母子相见,出入吟诗,多年宿怨,全在“融融泄

泄”中消尽。

D.全文以“纯孝”赞扬庄公作结,寓慨殊深。

解析:D项,“纯孝”赞扬的是颍考叔。

答案:D

1.“春秋笔法”

《郑伯克段于鄢》行文曲折,字里行间包含着褒

贬大义。

如“郑伯克段”只有3个词语,就将对郑庄公的

“失教”,对共叔段的“不弟”,对兄弟的如同陌路仇敌,批评得入木三分。

2.详略得当

文章详写庄公母子兄弟之间的矛盾和争斗,略写庄公克段的战斗过程,从而突出了主题。

又如,祭仲对庄公讲了一通除掉共叔段的迫切性,庄公却要他“子姑待之”。一个“待”字,即“拭目以待”,庄公唯恐共叔段不行不义,只想“待”其行之心,昭然可现。

3.形象鲜明

本文围绕郑庄公与共叔段争权这一中心,将人物置于尖锐复杂的矛盾冲突中,成功地刻画出人物的性格特征:郑庄公阴险狠毒,老谋深算,冷酷狡猾,奸诈虚伪;共叔段贪婪狂妄,愚昧无知;姜氏褊狭昏聩,偏私愚蠢;颍考叔聪慧机智,当他听说庄公幽禁姜氏,不久又后悔这件事后,特地以进献的名义见庄公,在庄公赐食时乘机献策,使庄公在隧道中与姜氏相见,摆脱了两难的尴尬处境。

课内素材

当人们吟咏着“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣”的诗句时,不禁黯然神伤。在历史上又有多少“本是同根生,相煎何太急”的悲剧一次次上演?《郑伯克段于鄢》中的故事更令人心冷,母亲算计自己的亲生儿子,兄弟之间手足相残,臣子犯上作乱,为了一己私利全然不顾母子之情、兄弟之谊、家国之和。历史是一面镜子,在崇尚“和谐”的今天,我们应以史为鉴,呵护和谐之家,和谐之国。

相关素材

从1963年收养邻居家的3个孤儿开始,维吾尔族阿妈阿里帕又先后收养了汉、回、维吾尔、哈萨克4个民族的10余个孤儿。为了不让孩子们饿肚子,阿里帕的丈夫阿比包每天下了班就去帮人家打土块。阿里帕则每天都要到菜市场捡别人不要的蔬菜。虽然家里养了两头奶牛,但谁也不舍得喝奶,全部卖了换钱以支付孩子们的学费和购买生活必需品。如今,每到过年过节,180多个孩子们都会回家团聚。

共性发掘 不是骨肉,但都是阿里帕的孩子,她展开羽翼,撑起他们的天空;本是至亲,却上演了母子反目、骨肉相残的悲剧。

上述素材可以应用到与“亲情”“大爱”“和谐”等相关的作文中。

[读美文·滋养心灵]

水木的智慧

世上,一个人的眼光与心态,往往决定其自身的位置。

幼时,天性好静不好动的我,总在一两里见方的村中打转,以为世界就是由一丛丛的草啊,庄稼啊,易涨易落的小溪啊,一群朴实憨厚的大人,几个小肚鸡肠的小孩所构成。

一天,放牛的我为了争夺一片青草,与同伴大打出手。我的鼻子出了血,同伴的衣服也被扯烂了。被父亲拉走的我,扬言与同伴还没有完。

一边往家走,父亲一边对我说:“为什么不好好待同伴,这样对谁都不好呀!”

我说:“世界不就是这样吗?”我用手指了指那在晚风中飘荡着的蒲公英,“它们让自己变得很轻巧,不就是为了能多占一点地盘吗?还有那些野豆子,它们熟透了,便‘啪’地一声,让自己弹射出好远好远,不也就为了争取一个更宽松的生存环境吗?连花花草草都能这样,何况人呢!那青草本来是我先发现的,他却赶着牛去吃。我当然不能让他随随便便占我的便宜啦!”

听了我这番慷慨激昂的话,父亲没说什么,只是让我牵着牛,同他一起沿着被渐起的暮霭笼罩着的窄窄的小路回到了家。

大约一个月后的一天,父亲带着我走出了几里地,又乘船过了一条宽而平静的河。过了一道大堤,堤坡下,便有好大一片草地,草地的中间,有一棵耸入云天、郁郁葱葱的我叫不出名字的大树,这是一个我从来没有到过的地

方,让我惊奇的是,树下足有半径四五米的地方,光秃秃的,不见一根花草植物。父亲说,在这棵树小的时候,也曾有许多花草与树争夺地盘。树却从不与它们计较,它只是攒足劲,一个劲地向高处长。那些曾与它争抢地盘的花花草草如今不见了踪影,而这树却睥睨尘世,傲视蓝天。

我说:“我懂得了。这世界是那些心怀蓝天、志向高远的人的世界。那些目光短浅,如纷纷扰扰的小草一般的人,要么永远纠结缠绕匍匐在地,要么会从这个世界上销声匿迹。”

我的一番“高论”,让父亲一脸的粲然。

与父亲再次乘上船,我们往回走。看着水中的倒影,我突然想到:其实,我们身下的水又何尝不如此呢?

当水不只限于身下的河床,而心中有大海的时候,它就会勇往直前。这时,它会感到幸福在跃动,快乐在奔流,会感到是智慧的给予与交流。

此时此刻的水,它体现着的是优雅活泼的秉性,它彰显着的是奔放无畏的精神,它书写着的是自由坦荡的经典,它抒发畅想的是奉献于人类的无私情怀啊!

也许有人会说:水不也时常会泛滥成灾嘛!

成灾的是那沟渠的无知的欲望,是那河湖的失智的狂想。一泓水的目标若只有大海,他还会有那么多旁逸斜出的心思吗?

真正的水木的智慧就是着眼高远不断做大做强自己,那些目光如豆只想在身边抢占地盘的水木,只不过是水木中的愚蠢者、渺小者罢了。

一个真正拥有了水木大智大慧的人,也就拥有了浩瀚劲伟的不凡人生。

[读人物·知人知情]

一、人物档案

简介 左丘明,姓左,名丘明(一说复姓左丘,名明;也有说姓丘,名明,左乃尊称),春秋末期鲁国人。为炎帝后裔,左丘明博览天文、地理、文学、历史等大量古籍,学识渊博。任鲁国左史官,在任时尽职尽责,德才兼备,为时人所崇拜。孔子曾说:“巧言、令色、足恭,左丘明耻之,

[读人物·知人知情]

简介 丘亦耻之;匿怨而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”左丘明亦编修国史,日夜操劳,历时30余年,一部纵贯200余年、18万余字的《春秋左氏传》定稿。司马迁称其为“君子”。李世民封左丘明为“经师”,明世宗封左丘明为“先儒”,朱由俭封左丘明为“先贤”。

作品 《春秋左氏传》。

二、人物轶事

左丘明晚年时因患眼疾,辞官还乡。还乡时,他除带回大量史料外还带回银杏一株、桑苗一捆,决意耕读传家。他亲手植下银杏,开垦了桑园,忙时桑稼,闲时教书著述。与此同时,他的眼疾也越来越重,不久即双目失明。这对于生来即与史籍为伴的左丘明来说是一个沉重的打击。面对混沌一片,他曾一度绝望,拒论史实。但很快理智即战胜了忧伤,强烈的使命感使他重新

振作起来。他决心在有生之年将其所集整理出来献给后人。于是,他把几十年来所听到见到的诸侯各国的政闻要事及君臣谋议得失之词,口述给子孙,汇集成卷,著成了我国现存最早的国别史——《国语》。后司马迁在《史记》中记载:“左丘失明,厥有《国语》。”

[背名句·烂熟于胸]

1.公曰:“ ,子姑待之。”

2.公曰:“不义不暱, 。”

3.书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟, ;如

二君, ;称郑伯, :谓之郑志。

4.公入而赋:“大隧之中, 。”姜出而

赋:“大隧之外, 。”

5.诗曰“孝子不匮, ”,其是之谓乎!

多行不义必自毙

厚将崩

故不言弟

故曰克

讥失教也

其乐也融融

其乐也泄泄

永锡尔类

一、背景链接

本文记载了郑国统治集团内部的纷争。郑国临近东周都城洛阳,郑武公与其子郑庄公都曾在周王朝中任卿士之职。庄公希望在政治上能大有作为,梦寐以求的是扩张郑国的势力,因此,首先考虑到剪除异己,巩固自己在国内的地位。本文反映的就是郑武公去世后郑国内部争权夺利,以致兵戎相见、手足相残的史实。

二、主旨领悟

本文通过记叙春秋初年郑国统治集团内部的斗争,即郑庄公与他的亲兄弟共叔段争权夺利的斗争,而共叔段的背后又有他们的亲生母亲姜氏的怂恿暗助。面对这棘手的局面,郑庄公先是不动声色,而当时机成熟,他果断出击,一举粉碎弟弟的政变阴谋,最后,同母亲的关系也得到了缓和。从而成功刻画了郑庄公的老谋深算、奸诈狠毒和伪善伪孝,以及共叔段的利令智昏、狂妄愚蠢的形象;同时也揭露了统治阶级所宣扬的伦理道德的虚伪性。

三、行文脉络

动词的使动用法,使……受惊

屡次

通“他”,别的

古今异义词。这里“大”通“太”,大叔是尊称。

今义是尊称与父亲同辈而年纪较小的男子

古今异义词。这里指大城市;今义指大多

通“三”

名词用作动词,合乎法度

通“避”,躲避,避开

满足

图谋

名词用作动词,侍奉

通“用”

姑且

两属

古今异义词。这里指一直到;今义表示另提一

件事的连词

亲

修整

备

战车

名词用作动词,率领

兼词,相当于“之于”,“之”代指共叔段,

“于”,在。

当初,郑武公从申国娶了一个妻子,名字叫

武姜

(状语后置句)

(2)亟请于武公,公弗许

译文:

(3)姜氏何厌之有

译文:

(姜氏)多次向武公请求,武公没有同意

(省略句、状语后置句)

姜氏哪有满足的时候

(宾语前置句)

[环节二 分析文理]

3.下列各句属于表现“段不弟”的一组是 ( )

①使居之,谓之京城大叔 ②京不度 ③命西鄙、北鄙贰于己 ④收贰以为己邑,至于廪延 ⑤大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑 ⑥夫人将启之

A.①②③④ B.③④⑤⑥

C.①③④⑤ D.②③④⑤

解析:①庄公让共叔段住在京城,称为京城大叔;⑥郑武公夫人将为内应。

答案:D

4.下列对第一部分有关内容的理解和分析,不正确的

一项是 ( )

A.第一自然段交代了庄公母子不和的起因,为以

后兄弟争斗、骨肉相残埋下伏笔。

B.共叔段肆意扩张势力,庄公却按兵不动,且一再表现出无能为力的样子,真可谓老谋深算。

.

C.共叔段和武姜利令智昏,错误估计形势,以为庄公软

弱可欺,竟然想里应外合,起兵伐京。

D.文章借解释“书曰”,用“郑志”集中概括了庄公工

于心计、老谋深算、心毒手辣的思想性格。

解析:C项,“起兵伐京”错误,“京”是共叔段的封邑,原文是“(庄公)命子封帅二百乘以伐京”。

答案:C

通“置”,安置

管理疆界的官

放在动词前,没有实义

赠送

担心

名词用作动词,挖地道

名词用作动词,赋诗

推广,即推己及人

竭尽

同类的人

通“掘”,挖掘

冒昧地问(您)说的是什么呢

您忧虑什么呢

颍考叔是位纯厚的孝子

大概说的就是颍考叔吧

(宾语前置句)

(宾语前置句)

(判断句)

(宾语前置句)

[环节二 分析文理]

7.下列对第二部分有关内容的理解和分析,不正确的

一项 ( )

A.“不及黄泉,无相见也!”发誓不死不见,可见

庄公怨恨之深。

B.颍考叔循循善诱,一个掘地道相见的小主意,便

轻轻化解了庄公的天大难事。

C.母子相见,出入吟诗,多年宿怨,全在“融融泄

泄”中消尽。

D.全文以“纯孝”赞扬庄公作结,寓慨殊深。

解析:D项,“纯孝”赞扬的是颍考叔。

答案:D

1.“春秋笔法”

《郑伯克段于鄢》行文曲折,字里行间包含着褒

贬大义。

如“郑伯克段”只有3个词语,就将对郑庄公的

“失教”,对共叔段的“不弟”,对兄弟的如同陌路仇敌,批评得入木三分。

2.详略得当

文章详写庄公母子兄弟之间的矛盾和争斗,略写庄公克段的战斗过程,从而突出了主题。

又如,祭仲对庄公讲了一通除掉共叔段的迫切性,庄公却要他“子姑待之”。一个“待”字,即“拭目以待”,庄公唯恐共叔段不行不义,只想“待”其行之心,昭然可现。

3.形象鲜明

本文围绕郑庄公与共叔段争权这一中心,将人物置于尖锐复杂的矛盾冲突中,成功地刻画出人物的性格特征:郑庄公阴险狠毒,老谋深算,冷酷狡猾,奸诈虚伪;共叔段贪婪狂妄,愚昧无知;姜氏褊狭昏聩,偏私愚蠢;颍考叔聪慧机智,当他听说庄公幽禁姜氏,不久又后悔这件事后,特地以进献的名义见庄公,在庄公赐食时乘机献策,使庄公在隧道中与姜氏相见,摆脱了两难的尴尬处境。

课内素材

当人们吟咏着“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣”的诗句时,不禁黯然神伤。在历史上又有多少“本是同根生,相煎何太急”的悲剧一次次上演?《郑伯克段于鄢》中的故事更令人心冷,母亲算计自己的亲生儿子,兄弟之间手足相残,臣子犯上作乱,为了一己私利全然不顾母子之情、兄弟之谊、家国之和。历史是一面镜子,在崇尚“和谐”的今天,我们应以史为鉴,呵护和谐之家,和谐之国。

相关素材

从1963年收养邻居家的3个孤儿开始,维吾尔族阿妈阿里帕又先后收养了汉、回、维吾尔、哈萨克4个民族的10余个孤儿。为了不让孩子们饿肚子,阿里帕的丈夫阿比包每天下了班就去帮人家打土块。阿里帕则每天都要到菜市场捡别人不要的蔬菜。虽然家里养了两头奶牛,但谁也不舍得喝奶,全部卖了换钱以支付孩子们的学费和购买生活必需品。如今,每到过年过节,180多个孩子们都会回家团聚。

共性发掘 不是骨肉,但都是阿里帕的孩子,她展开羽翼,撑起他们的天空;本是至亲,却上演了母子反目、骨肉相残的悲剧。

上述素材可以应用到与“亲情”“大爱”“和谐”等相关的作文中。

同课章节目录

- 第一单元 走近经济

- 1 钱(王则柯)

- 2 规则和信用:市场经济的法制基石和道德基石(林其屏)

- 3 向小康生活迈进的期待(沈杰)

- 第二单元 新闻

- 4 东方风来满眼春(节选)(陈锡添)

- 5 “神五”载人航天飞行新闻两篇

- 6 喜看稻菽千重浪(沈英甲)

- 7 访李政道博士(闵捷)

- 8 甘地被刺

- 表达交流活动 到新闻视窗“亮相”

- 感悟语言的奥妙——《语文常谈》

- 第三单元 戏剧

- 9雷雨(节选)(曹禺)

- 10 哈姆莱特(节选)(莎士比亚)

- 11 城南旧事(节选)(原著 林海音 改编 伊明)

- 12 长亭送别(王实甫)

- 13 等待戈多(节选)(萨缪尔·贝克特)

- 表达交流活动 粉墨登场乐一回

- 生存还是毁灭——《莎士比亚悲剧四种》

- 第四单元 文言文(3)

- 14 鸿门宴(司马迁)

- 15 陈情表(李密)

- 16 段太尉逸事状(柳宗元)

- 17 游褒禅山记(王安石)

- 18 郑伯克段于鄢(《左传》)

- 19 报任安书(节选)(司马迁)

- 表达交流活动 妙语奇思尽挥洒