4.19 《元曲三首》 课件(粤教版必修3)

文档属性

| 名称 | 4.19 《元曲三首》 课件(粤教版必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 09:18:07 | ||

图片预览

文档简介

课件44张PPT。

第19课

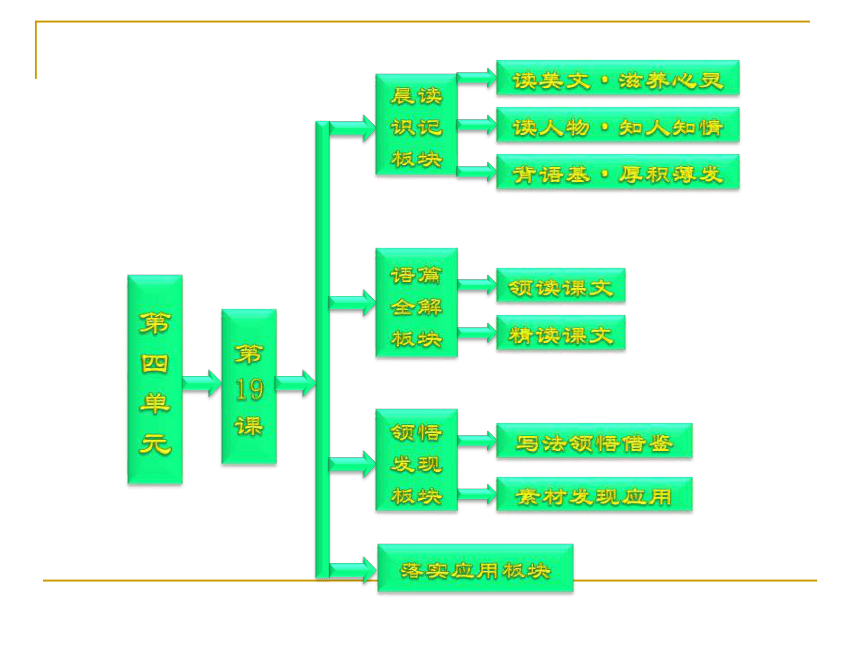

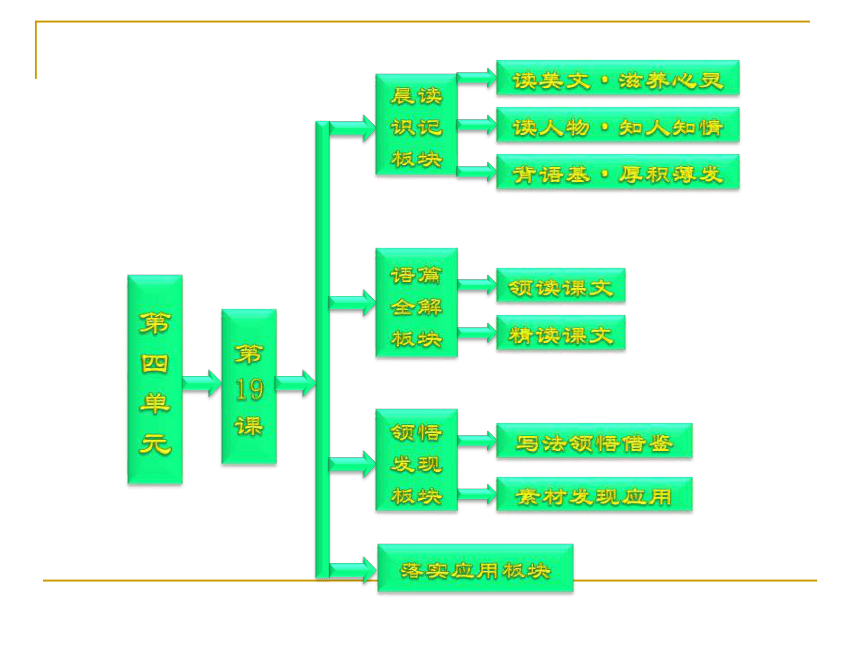

晨读识记板块读美文·滋养心灵落实应用板块领读课文精读课文写法领悟借鉴背语基·厚积薄发素材发现应用

语篇全解板块

领悟发现板块

第四单元

悦读主题 宁静 应用指数:☆☆☆☆☆静之感悟

静水流深,不显不露。静,以外观默默无闻的姿态隐藏着内在的力量、深刻的思想。一个“静”字,竟是如此深邃,如此富有禅意,富有魅力。 身静,方可心无旁骛。佛家禅宗似乎是最早领悟到这一要诀的。禅宗的必修课,也是入门功夫——坐禅,就是要修行者身静入定,诵经冥想。双目一闭,便将滚滚红尘、污垢尘埃尽闭于心门之外;身静入定,便不为外物所役而细品沉思。自印度莲花大师始,不少僧人在喜马拉雅山挖洞面壁而居,饥餐荨麻,渴饮雪水,形容枯槁而终于“静”思得佛门真谛,成为一代高僧。面壁,或思过,或悟道,成功的前提就是身静。身如静水,不显不露,方能让思想纵横千里。 心静,方可遗世独立,不去想那人间的纷杂,只将一片冰心浸入雪水,感受静的冰凉宜人,放松精神。而到了更高层的境界,即便身不能打坐入定,心依旧可如止水。于是,你不必奇怪陶渊明“结庐在人境,而无车马喧”的感受,只因为他“心远地自偏”;你不必奇怪苏东坡被贬黄州,仍能于赤壁之下高歌放舟,只因为他从不变的静中,悟出了“物与我皆无尽也”的大境界,于是便可“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”。 智者在静中修身悟道,在静中羽化登仙,在静中凝聚起了千年的智慧和深不可测的力量。但他们还是保留着那份静,或许是习惯已成为自然。直到有一天他们打破了沉默,你才惊讶他们的智慧与博大,于是才有那“不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人”的感慨。《天龙八部》中第一高手,竟是少林一个默默无闻的扫地僧;助魏公子窃符救赵的侯生原本也只是大梁夷门的一个守门人;智慧象征的诸葛亮,出茅庐之前也只是躬耕于南阳的一介农夫……他们往日的静,就如同火山的静,那不是单纯的沉默,而是为了蓄积之后的爆发! 于是不难理解嵇康在面对前呼后拥,大讲排场来拜见他的钟会时,仍旧不理不睬,只在熊熊的炉火和铿锵的锤声中默默忙碌的举动。圣贤的静,岂容俗世的嘈杂来打破?智者乐水,仁者乐山,千年前的智者从深邃的静水中悟出了禅意。这禅意并非不可言传,只是现在,还有多少人能静下心来去感悟呢? 一、作者档案

马致远(约1251-1321),字千里,名不详,晚号东篱,大都(今北京)人,著名元曲作家。中年出仕,一度出任江浙行省官吏;晚年则淡泊名利,以清风为伴,向往闲适的生活。他在元代散曲家中成就最高,被誉为“曲状元”。与关汉卿、白朴、郑光祖合称“元曲四大家”。 关汉卿(约1234-1300),号已斋叟(或作已斋、一斋),元大都(今北京)人。他是元代杰出的戏曲家。他精通音律和戏曲艺术,能吟诗演剧,歌舞吹弹。又由于他长期深入民间,对现实人生有深刻的认识和体验。他一生主要从事戏剧创作,著杂剧六十多种,今存 18种,著名的有《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》等。他是元杂剧的奠基人之一,也是中国古代戏曲艺术的开拓者和奠基者。 睢景臣,生卒年不详。字景贤,一作嘉贤,扬州(今属江苏)人。生活在大约13世纪末到 14世纪初,著名元曲作家。有意功名,又未能如愿。写过 3个杂剧,均不传。今存散曲套数三套及一些断句,《高祖还乡》最为有名,是他的代表作。 二、人物轶事

马致远改名

据说马致远原名视远,他小时候在家乡就以好学聪明而小有名气。为开拓自己的前程,欲离家远行。临行前,他来到县城东光的铁佛寺参拜铁佛。铁佛在远近颇具盛名,当时香火兴盛,寺里僧众甚多,尤其是长老学问很高。拜罢铁佛后,马致远求见长老,说:“吾名视远,有心求学,无奈家贫无人指教,求长老赐名,促学业!”长老见他谈吐不俗,便与他长谈起来,并教诲说:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。你生于东篱,志在千里,来日定成材成器,但须牢记,才为民所有,不图富贵。”

从此,这视远将字改了致远,号东篱。kēlánzhēngqùhúsuīkuǎijiàngluán yúdānzuódiū三、名句默写

1.成也萧何,败也萧何,___________。

2.自送别,心难舍,________________?凡,只要本来通“耙”,一种平地碎土的农具同“现”,现成的马上,立刻醉了由他一点相思几时绝[本课考点提炼] 一、相关知识

元 曲

元曲是我国文学史上著名的文学体裁之一,包括散曲和杂剧。散曲,也称清曲,起于金元,便于清唱,它包括小令和套曲(又称套数、散套)两种。小令体制短小,句调长短不齐,但每一首都能独立成篇,可以歌唱,如张养浩的《山坡羊·潼关怀古》;套曲(套数、散套)是由同一宫调的两支以上的曲子相联组成,成为有头有尾的一整套曲子,如《【般涉调】 哨遍·高祖还乡》。杂剧由唱词、科介(动作)、宾白(说话)构成,有剧情,能演出,其基本形式是四折一楔子(一折戏相当于今天的一幕,楔子放在全剧开头或加在四折之间,起序幕或过场的作用,不能放在末尾),同一折内由同一个宫调的曲子组成,中间不变换宫调,一折内一韵到底,如关汉卿的《窦娥冤》。另外,使用衬字是曲区别于词的一个显著特征,所谓衬字就是在曲律规定的字数之外所增加的字,它不受音韵、平仄、句式等曲律的限制,一般用于句首。 二、背景链接

1.《【双调】 蟾宫曲·叹世》

马致远在青年时期是积极入世的,虽生不逢时,却豪情满怀,所发多为慷慨激越之音。随着20年宦海浮沉,历尽漂泊之苦,不禁发出“困煞中原一布衣”的感叹。这样的经历,使他具有较丰富的生活体验和较复杂的思想感受,而这种种感受与体验,也正是他的散曲《【双调】 蟾宫曲·叹世》所表达的内容。 2.《【南吕】 四块玉·别情》

封建政治与道德力量的虚弱、外族入侵带来的黑暗与凌辱使元代作家感到历史和现实都是“空”的。这种“空”往往具有相对的意义。在元散曲中,一种典型的和频繁出现的表述是对屈原式的人生道路的否定和对陶潜式的生活方式的追慕。这首散曲即是其中之一。 3.《【般涉调】 哨遍·高祖还乡》

前195年,汉高祖刘邦在平定英布叛乱后,于返回京城长安途中转道故乡沛县。他摆设宴席,邀请故人、父老饮酒。席间,刘邦击筑,唱出了激昂慷慨的《大风歌》:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!”他召集百余青年,教他们唱这首歌,自己随歌起舞,不禁“慷慨伤怀,泣数行下”(《史记·高祖本纪》)。刘邦在家乡逗留了十余日,“沛父兄诸母故人日乐饮极欢,道旧故为笑乐”(同上)。临行时,刘邦颁诏永远免除故乡人民的徭役赋税,人们感激不尽,“沛中空县皆之邑西献”(同上),去为刘邦送行。这首散曲就是以一个与刘邦有过瓜葛的乡民的视角描述高祖还乡时的场面。 三、主旨领悟

1.《【双调】 蟾宫曲·叹世》

这首小令通过对一个个历史事件、历史人物的否定,对说不清功过是非的现实政治表示了反感,道出世道之险恶,人心之叵测。结句以“醉了由他”突出“叹世”主题,表明自己超然物外,不问世事的态度。

2.《【南吕】 四块玉·别情》

写女子对情人的相思之情。以女子口吻写别后无休无止的相思,感情缠绵悱恻。 3.《【般涉调】 哨遍·高祖还乡》

从《高祖本纪》中所记刘邦少年时的无赖行为生发开去,从另一个角度,以一个曾经与刘邦有过瓜葛的乡民的口吻,用辛辣幽默的民间俚语揭露他发迹以前的流氓行径,来勾画这个流氓皇帝衣锦还乡的场面,表现了作者对皇帝的蔑视,表现了群众敢于对强大的统治者提出挑战,这也正是它的积极意义所在。四、行文脉络提示:不论是项羽在乌江失败,还是刘邦在西蜀兴起强大,他们的兴废成败,都不过像南柯一梦,不值一提。“南柯一梦”喻人生虚幻,此处有不值一谈的含义,表现了诗人蔑视封建统治者争夺功名之意。提示:“成也萧何,败也萧何”,道出世道之险恶,人心之叵测。“醉了由他”突出“叹世”主题,表明自己超然物外,不问世事的态度。提示:①通俗平白、简洁明快。曲子采用的文字,接近当时的口语,没有难懂的地方,使人一看就懂,如“两字功名,几阵干戈”等。在历数历史事实的时候,没有大量的铺排,利用了“南柯一梦”“成也萧何,败也萧何”等成语,自然就达到了叹世的目的。②短小精悍,概括性强。作品通过对历史事件、历史人物的否定,对许多说不清是非功过的现实政治表示了反感,语言明快,如飞流入涧,一泻千里,表现了豪放派元曲作家的风格。提示:此三句写离别的相思之情,用直抒胸臆的表达方法,从别后说起,一开端就点明了所描写的内容:送别情人之后难以割舍的心境。作者在这里以“一点”与“几时”对举,表明一种相思,却能惹起长久的万种离愁,留下了永久的难以消失的伤痛。表明了这位女子爱她的情人爱得深挚,爱得真切,爱得缠绵。5.试赏析“凭阑拂袖杨花雪”一句。

提示:倚着阑干伫立凝望着情人的远去,因伫立已久,如雪的杨花纷纷飘落在身上,但伤心人全然不觉。情人走远了,她还在凭栏远眺,频频招手,在招手拂袖间杨花才被拂去。这一句把送别写得非常逼真,“拂袖”看似一个随便的动作,细细咀嚼,却包含着送别之人的无限愁肠。提示:作者既没有把汉高祖作为一个南征北战、一统天下、“威加海内兮归故乡”的英雄来歌颂,也没有从一国之主荣归故里的角度纯客观地描述那种热烈壮观的场景,而是通过一个生活在社会底层乡民的眼睛,勾勒了天子返乡的一幅幅画面。作者构思尤为巧妙的是,他所塑造的这个农民不仅熟悉刘邦的底细,并且在刘邦没有发迹以前,和刘邦还有过一些瓜葛。这样通过他的嘴,对汉高祖嬉笑怒骂,揭露了最高统治者五色锦袍下所藏着的丑恶东西,就显得合情合理了。由于使用了大量符合农民身份的语言,使整组套曲生动活泼,笔锋所至,妙趣横生。提示:对最高统治者进行这样淋漓尽致的揭露和无情的斥责,表现了作者进步的思想和胆识。它的积极意义在于告诉读者,皇帝并不是什么真命天子,他和普通老百姓一样,甚至还不如老百姓。 8.结尾一曲可以说是全组套曲的高潮,特别是最后三句:

“白甚么改了姓,更了名,唤作汉高祖!”更是余味无

穷。

怎样理解这个结尾?

提示:汉高祖是刘邦死后的尊号,作者却故意把这尊号放在刘邦生前,一则是因为这个尊号已为大家所熟悉,这里借用一下;二则活人为了赖债,竟然要用死人的尊号,不仅具有强烈的讽刺意义,也增加了喜剧的效果。 《【双调】 蟾宫曲·叹世》

联系历史,做出推论

这首小令联系历史人物表现自己的历史观、政治观。作者把人们带进了熟悉的历史中,并画龙点睛地做出了推论。通过对历史事件、历史人物的否定,对说不清功过是非的现实政治家表示了反感。这是封建王朝走下坡路时,许多文人常用的手法。《【南吕】 四块玉·别情》

语言浅近如话

散曲具有“街市小令”的特征,语言通俗浅白,关汉卿写散曲,不是将它文雅化,而是保持了它的本色,这支散曲就是一个例子。这支小令语言自然朴实,但又婉曲柔媚,充满诗情画意,读来韵味悠长。《【般涉调】 哨遍·高祖还乡》

1.构思新奇,嬉笑怒骂

作品虽是散曲,却采用了戏曲的代言体形式,通过一个熟知刘邦底细的乡民的眼睛来写刘邦还乡的情况,看似嘲笑乡民愚昧无知,“有眼不识泰山”,实则是选择了一个独特的角度来表现对皇帝的大不敬。踌躇满志、趾高气扬的刘邦,及其炫耀威仪的还乡盛典,通过乡民眼睛的折光,全都变得滑稽和荒谬,失去了封建帝王的神圣和庄严。这种构思新奇巧妙,独出心裁。作者借乡民之口,对封建帝王嬉笑怒骂,使作品充满了喜剧色彩。 2.叙事与抒情完美地结合

叙事过程中,字里行间洋溢着乡民的强烈情感,叙事的方向与方式也受到情感的控制。比如,乡民认出刘三后,一气之下便揭露出他的老底,另外,作者对村民的阿谀奉承、铺张的仪仗以及刘邦的做派极为反感,叙述的口吻充满嘲讽和轻蔑。

点击下列图片

第19课

晨读识记板块读美文·滋养心灵落实应用板块领读课文精读课文写法领悟借鉴背语基·厚积薄发素材发现应用

语篇全解板块

领悟发现板块

第四单元

悦读主题 宁静 应用指数:☆☆☆☆☆静之感悟

静水流深,不显不露。静,以外观默默无闻的姿态隐藏着内在的力量、深刻的思想。一个“静”字,竟是如此深邃,如此富有禅意,富有魅力。 身静,方可心无旁骛。佛家禅宗似乎是最早领悟到这一要诀的。禅宗的必修课,也是入门功夫——坐禅,就是要修行者身静入定,诵经冥想。双目一闭,便将滚滚红尘、污垢尘埃尽闭于心门之外;身静入定,便不为外物所役而细品沉思。自印度莲花大师始,不少僧人在喜马拉雅山挖洞面壁而居,饥餐荨麻,渴饮雪水,形容枯槁而终于“静”思得佛门真谛,成为一代高僧。面壁,或思过,或悟道,成功的前提就是身静。身如静水,不显不露,方能让思想纵横千里。 心静,方可遗世独立,不去想那人间的纷杂,只将一片冰心浸入雪水,感受静的冰凉宜人,放松精神。而到了更高层的境界,即便身不能打坐入定,心依旧可如止水。于是,你不必奇怪陶渊明“结庐在人境,而无车马喧”的感受,只因为他“心远地自偏”;你不必奇怪苏东坡被贬黄州,仍能于赤壁之下高歌放舟,只因为他从不变的静中,悟出了“物与我皆无尽也”的大境界,于是便可“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”。 智者在静中修身悟道,在静中羽化登仙,在静中凝聚起了千年的智慧和深不可测的力量。但他们还是保留着那份静,或许是习惯已成为自然。直到有一天他们打破了沉默,你才惊讶他们的智慧与博大,于是才有那“不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人”的感慨。《天龙八部》中第一高手,竟是少林一个默默无闻的扫地僧;助魏公子窃符救赵的侯生原本也只是大梁夷门的一个守门人;智慧象征的诸葛亮,出茅庐之前也只是躬耕于南阳的一介农夫……他们往日的静,就如同火山的静,那不是单纯的沉默,而是为了蓄积之后的爆发! 于是不难理解嵇康在面对前呼后拥,大讲排场来拜见他的钟会时,仍旧不理不睬,只在熊熊的炉火和铿锵的锤声中默默忙碌的举动。圣贤的静,岂容俗世的嘈杂来打破?智者乐水,仁者乐山,千年前的智者从深邃的静水中悟出了禅意。这禅意并非不可言传,只是现在,还有多少人能静下心来去感悟呢? 一、作者档案

马致远(约1251-1321),字千里,名不详,晚号东篱,大都(今北京)人,著名元曲作家。中年出仕,一度出任江浙行省官吏;晚年则淡泊名利,以清风为伴,向往闲适的生活。他在元代散曲家中成就最高,被誉为“曲状元”。与关汉卿、白朴、郑光祖合称“元曲四大家”。 关汉卿(约1234-1300),号已斋叟(或作已斋、一斋),元大都(今北京)人。他是元代杰出的戏曲家。他精通音律和戏曲艺术,能吟诗演剧,歌舞吹弹。又由于他长期深入民间,对现实人生有深刻的认识和体验。他一生主要从事戏剧创作,著杂剧六十多种,今存 18种,著名的有《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》等。他是元杂剧的奠基人之一,也是中国古代戏曲艺术的开拓者和奠基者。 睢景臣,生卒年不详。字景贤,一作嘉贤,扬州(今属江苏)人。生活在大约13世纪末到 14世纪初,著名元曲作家。有意功名,又未能如愿。写过 3个杂剧,均不传。今存散曲套数三套及一些断句,《高祖还乡》最为有名,是他的代表作。 二、人物轶事

马致远改名

据说马致远原名视远,他小时候在家乡就以好学聪明而小有名气。为开拓自己的前程,欲离家远行。临行前,他来到县城东光的铁佛寺参拜铁佛。铁佛在远近颇具盛名,当时香火兴盛,寺里僧众甚多,尤其是长老学问很高。拜罢铁佛后,马致远求见长老,说:“吾名视远,有心求学,无奈家贫无人指教,求长老赐名,促学业!”长老见他谈吐不俗,便与他长谈起来,并教诲说:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。你生于东篱,志在千里,来日定成材成器,但须牢记,才为民所有,不图富贵。”

从此,这视远将字改了致远,号东篱。kēlánzhēngqùhúsuīkuǎijiàngluán yúdānzuódiū三、名句默写

1.成也萧何,败也萧何,___________。

2.自送别,心难舍,________________?凡,只要本来通“耙”,一种平地碎土的农具同“现”,现成的马上,立刻醉了由他一点相思几时绝[本课考点提炼] 一、相关知识

元 曲

元曲是我国文学史上著名的文学体裁之一,包括散曲和杂剧。散曲,也称清曲,起于金元,便于清唱,它包括小令和套曲(又称套数、散套)两种。小令体制短小,句调长短不齐,但每一首都能独立成篇,可以歌唱,如张养浩的《山坡羊·潼关怀古》;套曲(套数、散套)是由同一宫调的两支以上的曲子相联组成,成为有头有尾的一整套曲子,如《【般涉调】 哨遍·高祖还乡》。杂剧由唱词、科介(动作)、宾白(说话)构成,有剧情,能演出,其基本形式是四折一楔子(一折戏相当于今天的一幕,楔子放在全剧开头或加在四折之间,起序幕或过场的作用,不能放在末尾),同一折内由同一个宫调的曲子组成,中间不变换宫调,一折内一韵到底,如关汉卿的《窦娥冤》。另外,使用衬字是曲区别于词的一个显著特征,所谓衬字就是在曲律规定的字数之外所增加的字,它不受音韵、平仄、句式等曲律的限制,一般用于句首。 二、背景链接

1.《【双调】 蟾宫曲·叹世》

马致远在青年时期是积极入世的,虽生不逢时,却豪情满怀,所发多为慷慨激越之音。随着20年宦海浮沉,历尽漂泊之苦,不禁发出“困煞中原一布衣”的感叹。这样的经历,使他具有较丰富的生活体验和较复杂的思想感受,而这种种感受与体验,也正是他的散曲《【双调】 蟾宫曲·叹世》所表达的内容。 2.《【南吕】 四块玉·别情》

封建政治与道德力量的虚弱、外族入侵带来的黑暗与凌辱使元代作家感到历史和现实都是“空”的。这种“空”往往具有相对的意义。在元散曲中,一种典型的和频繁出现的表述是对屈原式的人生道路的否定和对陶潜式的生活方式的追慕。这首散曲即是其中之一。 3.《【般涉调】 哨遍·高祖还乡》

前195年,汉高祖刘邦在平定英布叛乱后,于返回京城长安途中转道故乡沛县。他摆设宴席,邀请故人、父老饮酒。席间,刘邦击筑,唱出了激昂慷慨的《大风歌》:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方!”他召集百余青年,教他们唱这首歌,自己随歌起舞,不禁“慷慨伤怀,泣数行下”(《史记·高祖本纪》)。刘邦在家乡逗留了十余日,“沛父兄诸母故人日乐饮极欢,道旧故为笑乐”(同上)。临行时,刘邦颁诏永远免除故乡人民的徭役赋税,人们感激不尽,“沛中空县皆之邑西献”(同上),去为刘邦送行。这首散曲就是以一个与刘邦有过瓜葛的乡民的视角描述高祖还乡时的场面。 三、主旨领悟

1.《【双调】 蟾宫曲·叹世》

这首小令通过对一个个历史事件、历史人物的否定,对说不清功过是非的现实政治表示了反感,道出世道之险恶,人心之叵测。结句以“醉了由他”突出“叹世”主题,表明自己超然物外,不问世事的态度。

2.《【南吕】 四块玉·别情》

写女子对情人的相思之情。以女子口吻写别后无休无止的相思,感情缠绵悱恻。 3.《【般涉调】 哨遍·高祖还乡》

从《高祖本纪》中所记刘邦少年时的无赖行为生发开去,从另一个角度,以一个曾经与刘邦有过瓜葛的乡民的口吻,用辛辣幽默的民间俚语揭露他发迹以前的流氓行径,来勾画这个流氓皇帝衣锦还乡的场面,表现了作者对皇帝的蔑视,表现了群众敢于对强大的统治者提出挑战,这也正是它的积极意义所在。四、行文脉络提示:不论是项羽在乌江失败,还是刘邦在西蜀兴起强大,他们的兴废成败,都不过像南柯一梦,不值一提。“南柯一梦”喻人生虚幻,此处有不值一谈的含义,表现了诗人蔑视封建统治者争夺功名之意。提示:“成也萧何,败也萧何”,道出世道之险恶,人心之叵测。“醉了由他”突出“叹世”主题,表明自己超然物外,不问世事的态度。提示:①通俗平白、简洁明快。曲子采用的文字,接近当时的口语,没有难懂的地方,使人一看就懂,如“两字功名,几阵干戈”等。在历数历史事实的时候,没有大量的铺排,利用了“南柯一梦”“成也萧何,败也萧何”等成语,自然就达到了叹世的目的。②短小精悍,概括性强。作品通过对历史事件、历史人物的否定,对许多说不清是非功过的现实政治表示了反感,语言明快,如飞流入涧,一泻千里,表现了豪放派元曲作家的风格。提示:此三句写离别的相思之情,用直抒胸臆的表达方法,从别后说起,一开端就点明了所描写的内容:送别情人之后难以割舍的心境。作者在这里以“一点”与“几时”对举,表明一种相思,却能惹起长久的万种离愁,留下了永久的难以消失的伤痛。表明了这位女子爱她的情人爱得深挚,爱得真切,爱得缠绵。5.试赏析“凭阑拂袖杨花雪”一句。

提示:倚着阑干伫立凝望着情人的远去,因伫立已久,如雪的杨花纷纷飘落在身上,但伤心人全然不觉。情人走远了,她还在凭栏远眺,频频招手,在招手拂袖间杨花才被拂去。这一句把送别写得非常逼真,“拂袖”看似一个随便的动作,细细咀嚼,却包含着送别之人的无限愁肠。提示:作者既没有把汉高祖作为一个南征北战、一统天下、“威加海内兮归故乡”的英雄来歌颂,也没有从一国之主荣归故里的角度纯客观地描述那种热烈壮观的场景,而是通过一个生活在社会底层乡民的眼睛,勾勒了天子返乡的一幅幅画面。作者构思尤为巧妙的是,他所塑造的这个农民不仅熟悉刘邦的底细,并且在刘邦没有发迹以前,和刘邦还有过一些瓜葛。这样通过他的嘴,对汉高祖嬉笑怒骂,揭露了最高统治者五色锦袍下所藏着的丑恶东西,就显得合情合理了。由于使用了大量符合农民身份的语言,使整组套曲生动活泼,笔锋所至,妙趣横生。提示:对最高统治者进行这样淋漓尽致的揭露和无情的斥责,表现了作者进步的思想和胆识。它的积极意义在于告诉读者,皇帝并不是什么真命天子,他和普通老百姓一样,甚至还不如老百姓。 8.结尾一曲可以说是全组套曲的高潮,特别是最后三句:

“白甚么改了姓,更了名,唤作汉高祖!”更是余味无

穷。

怎样理解这个结尾?

提示:汉高祖是刘邦死后的尊号,作者却故意把这尊号放在刘邦生前,一则是因为这个尊号已为大家所熟悉,这里借用一下;二则活人为了赖债,竟然要用死人的尊号,不仅具有强烈的讽刺意义,也增加了喜剧的效果。 《【双调】 蟾宫曲·叹世》

联系历史,做出推论

这首小令联系历史人物表现自己的历史观、政治观。作者把人们带进了熟悉的历史中,并画龙点睛地做出了推论。通过对历史事件、历史人物的否定,对说不清功过是非的现实政治家表示了反感。这是封建王朝走下坡路时,许多文人常用的手法。《【南吕】 四块玉·别情》

语言浅近如话

散曲具有“街市小令”的特征,语言通俗浅白,关汉卿写散曲,不是将它文雅化,而是保持了它的本色,这支散曲就是一个例子。这支小令语言自然朴实,但又婉曲柔媚,充满诗情画意,读来韵味悠长。《【般涉调】 哨遍·高祖还乡》

1.构思新奇,嬉笑怒骂

作品虽是散曲,却采用了戏曲的代言体形式,通过一个熟知刘邦底细的乡民的眼睛来写刘邦还乡的情况,看似嘲笑乡民愚昧无知,“有眼不识泰山”,实则是选择了一个独特的角度来表现对皇帝的大不敬。踌躇满志、趾高气扬的刘邦,及其炫耀威仪的还乡盛典,通过乡民眼睛的折光,全都变得滑稽和荒谬,失去了封建帝王的神圣和庄严。这种构思新奇巧妙,独出心裁。作者借乡民之口,对封建帝王嬉笑怒骂,使作品充满了喜剧色彩。 2.叙事与抒情完美地结合

叙事过程中,字里行间洋溢着乡民的强烈情感,叙事的方向与方式也受到情感的控制。比如,乡民认出刘三后,一气之下便揭露出他的老底,另外,作者对村民的阿谀奉承、铺张的仪仗以及刘邦的做派极为反感,叙述的口吻充满嘲讽和轻蔑。

点击下列图片

同课章节目录

- 第一单元:感悟自然

- 1、黄山记(徐迟)

- 2、瓦尔登湖(节选)

- 3、巩乃斯的马(周涛)

- 第二单元:科学小品

- 4、说数(沈志远)

- 5、奇妙的超低温世界(叶永烈)

- 6、寂静的春天(雷切尔.卡森)

- 7、这个世界的音乐(刘易斯.托马斯)

- 8、足不出户知天下(比尔.盖茨)

- 表达交流活动:

- 第三单元:小说(1)

- 9.祝福(鲁迅)

- 10.项链(莫泊桑)

- 11.微型小说两篇

- 12.荷花淀

- 13.春之声(王蒙)

- 表达交流活动:一起来编故事

- 点击链接:

- 直面病态人生 拷问国民灵魂——《呐喊》与《彷徨》

- 第四单元 古典诗歌(2)

- 推荐阅读:诗海拾贝——《唐诗三百首》

- 点击链接:

- 表达交流活动:珠联璧合觅佳趣

- 14、唐诗五首

- 15、蜀道难(李白)

- 16、琵琶行(并序)(白居易)

- 17、宋词四首

- 18、诗词三首

- 19、元曲三首