3.10 《菱角的喜剧》 课件(粤教版必修2)

文档属性

| 名称 | 3.10 《菱角的喜剧》 课件(粤教版必修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 09:18:07 | ||

图片预览

文档简介

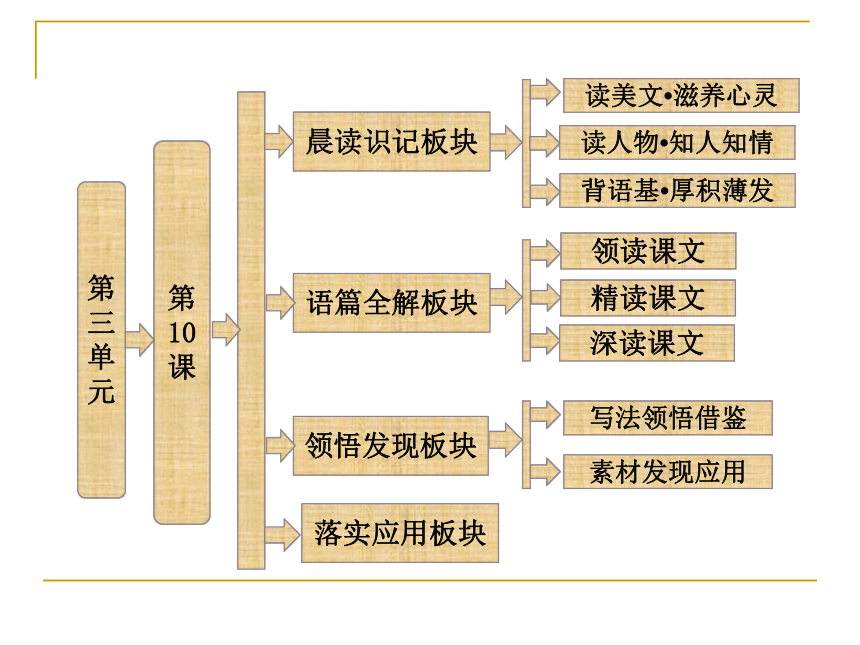

课件62张PPT。读美文?滋养心灵读人物?知人知情背语基?厚积薄发写法领悟借鉴素材发现应用领读课文精读课文深读课文第三单元晨读识记板块第10课语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块最好的果实

郭 磊

生命只有一次,没有一个人能进行第二次的选择。无论过去是辉煌还是凄凉,无论过去是成功还是失败,上帝都不会给我们第二次选择的机会。

一天,一群年轻人去拜访大哲学家苏格拉底,向他请教人生的真谛。 知道他们的来意后,苏格拉底微笑地将他们带到一片苹果林前。这里一片生机勃勃的苹果林,一个个大红苹果挂满了枝头,微风吹过,那些诱人的果实便微微地晃动起来,就像欢迎苏格拉底他们一样。苏格拉底指着那片苹果林,说道:“孩子们,去吧!摘一个你们认为最好最大的苹果来。”说罢,苏格拉底就走向树林的另一边,去等待那些探讨人生真谛的年轻人走出树林。 不一会儿,年轻人们就陆陆续续地走出苹果林,来到苏格拉底面前。但是一个年轻人却请求道:“老师,再让我们选择一次吧!我刚走进苹果林的时候,看到了许多苹果,但我想后面的苹果一定更大,于是,我就错过了它们,可到最后,我只摘到了一个并不很大的苹果。”

另一个年轻人也请求道:“老师,我恰恰和他相反,当我刚走进苹果林的时候,我就摘到了一个又红又大的苹果,可却发现,后面有许多更好更大的苹果。” 年轻人七嘴八舌地请求苏格拉底,让他再给他们一次选择的机会,可是,苏格拉底一直在微笑着倾听。最后,当年轻人平静下来后,苏格拉底才缓缓地说道:“孩子们,这就是人生的真谛,无论你的选择是对还是错,生命都不会给你第二次选择的机会。” 在我们的现实生活中,也有许多人在走到生命的尽头时,会感慨如果有第二次选择的机会,自己一定会更加努力,更加热爱生命。然而,生命却只有一次,没有一个人能进行第二次的选择。无论过去是辉煌还是凄凉,无论过去是成功还是失败,上帝都不会给我们第二次选择的机会。我们所能做到的,就是珍惜每一次的机会,把握住每一次机会,只有这样,才能让我们的人生无怨无悔,壮丽多姿。 一、人物档案

秦牧(1919-1992),原名林觉夫,广东澄海(今汕头市澄海区)人。童年和少年时代在新加坡侨居,13岁回国。 抗日战争时期,辗转在广州、桂林、重庆等地,担任演员、战地工作队员、教师、编辑等。1938年开始在广州报刊上发表作品。1945年加入中国民主同盟,担任过民盟中央机关刊物《再生》的编委。 建国后,一直在广州工作。文学活动涉及很多领域,主要有散文、小说、诗歌、儿童文学和文学理论等等。其中尤以散文著称于文坛。名篇有《土地》《花蜜与蜂刺》。此外,他还写了不少儿童文学作品和美学论著。几年来,仅结集而成的散文集就有10多部。自选集《长河浪花集》是其散文的代表作。还出版了《艺海拾贝》及姐妹篇《语林采英》。 二、人物轶事

秦牧的爱情故事

紫风与秦牧相识于1942年春天的桂林。因为几乎天天要为躲避空袭而跑进岩洞,秦牧所在的学校恰在逃难的中转站上,所以二人经常见面,对文学的热爱和对国家的忧虑使两颗心越走越近。结婚前有一次,桂林一家影院征集关于《浮生若梦》这部外国影片的影评作品,他俩双双投稿,结果紫风是第二名,秦牧是第三名! 50年共同生活的岁月里,他们从来都是互敬互爱。20世纪40年代末他们在香港期间,秦牧靠稿费过日子,紫风则任教于一所中学。秦牧每天早晨起来写作或阅读,紫风曾怨他起得太早妨碍了她的睡眠。秦牧以后仍然早起,脚上却穿上了下雨天的胶鞋,轻轻走动,以免打扰了紫风。 紫风说:“爱情和岁月是正比例,日月愈长,爱情愈深。因为我们志同道合,情同手足,越是遭受挫折,就越是要恩爱相助。”而秦牧也曾经应答:“夫妻一道,既能走过芬芳的早晨,又能走过泥泞的黄昏。”línghuánɡzhuìshūzuǒqiàokéqiàoqiáoshénshínònglòng酣醋籍藉嘻嬉碳炭三、熟语积累

(一)熟语释义

1.漫不经心:随随便便,不放在心上。

2.酣然大睡:尽意、畅快地睡眠。(二)熟语运用

根据上面释义及语境填写恰当的熟语。

1.首节比赛中,热火队三巨头打得 ,最

终以27∶29落后。

2.在2012央视春晚观众席上 的一名观众

在网络上爆红,被网民封为“睡觉姐”。漫不经心酣然大睡四、词语辨析

1.贯穿 贯串贯穿贯串2.不止 不只

不止不只[本课考点提炼]

一、背景链接

《菱角的喜剧》是作者在建国十周年的时候写的。当时文章的题目叫做“复杂”。这篇文章在当时具有很强的现实针对性。 1958 年在我国经济领域里出现了不少违背事物客观规律的现象,这类错误的出现又反映出了一些人在认识上违背了辩证唯物主义的认识论,于是作者认为有必要在文学创作中表现“辩证唯物主义思想之类的题材” (《长河浪花集·序》)。文章就是在这样的一种背景下于 1959 年写成的,后来收入散文集《长河浪花集》时,作者将文章的名字改为“菱角的喜剧”。 二、主旨领悟

本文由“我”吃到不同的菱角从而了解到菱角的多样性,再讲到生物(昆虫)的多样性,进而阐述一切事物都有着复杂性、多样性,从而得出本文的观点:站在正确立场上的聪明人“掌握了一般性之后,再努力去掌握具体事物的特殊性,这就可以使认识达到比较精确的地步了”。三、行文脉络

一、阅读课文第1~6自然段,思考并回答下面的问题:

1.文章开头写“自己从做小娃娃的时候起,就唱过‘菱角

儿,两头尖’那样的童谣”,还说“从小到大,我吃菱角不知道吃了几百次”,这样写有何作用?提示:文章开头说“从做小娃娃的时候起,就唱过‘菱角儿,两头尖’那样的童谣”,极言“菱角是有两个角的”这种认识由来已久;后面又说“吃菱角不知道吃了几百次”,极言次数之多,这种认识之深,所以这一段结尾写到“这概念就在自己的脑子里坚固地形成起来”。这样写,为后文“小小吃了一惊”和“大大吃了一惊”作了铺垫。2.[对应考点一]从第5段,我们知道,作者真正想要说的

是“复杂性、多样性,总是贯穿于一切事物之间”这样

一个道理,为什么作者要在前面用大量的篇幅去写菱

角?既然第5段已经提出了自己的观点,第6段是否多余?提示:作者在前面四段主要写了自己对菱角的一个认识过程,由两角到三角、四角、无角,认识逐渐深入,最终由现象到本质,自然得出“事物具有复杂性、多样性”这一结论。这样写的好处在于:①符合人们认识事物的规律,由现象到本质,由具体到抽象;②因为道理来自于大家熟悉的生活,故读起来通俗易懂,易于接受。第6段并不多余。虽然,第5段得出了“事物具有复杂性、多样性”这一结论,但这只是分析了生物界的情形,第6段通过化学、物理学、医学说明“复杂性、多样性的事物原是这样无往不在的”,具有普遍性。二、阅读课文第7~12自然段,思考并回答下面的问题:

3.[对应考点一]找出此部分每段的中心句,由此看出作

者引申出了什么道理?提示:第7 段:面对世界万事万物的这种复杂性、多样性,站在正确立场上的聪明人并不会茫然失措。第8段:自己因为一向看到的菱角都是两个角的,就以为天下的菱角都是两个角的,对人们早已调查出来的菱角的各种状态都不知道。第9段:我们寻常所说的“认识事物深刻”,事实上就是认识事物的规律之后再高度掌握它的复杂性。第10段:只知道一般道理,不掌握事物的复杂性、多样性,常常是我们做事摔筋斗的原因。第11段:广泛地吸取古今中外人们艰苦积累起来的丰富知识……这一切是多么重要呵!第12段:事物是复杂多样的,我们得和绝对化简单化的认识方法打仗。

道理:认识事物应掌握其一般性,更要掌握其特殊性。4.[对应考点二]作者在第11自然段中说:“这种认识事

物的方法真像是讲究‘君臣佐使’的中药方似的,抽出一味就不成其为好药了。”句中的“君臣佐使”是用来比喻什么的?联系全文看,这句话和哪些内容相照应?对表达文章的中心思想有什么作用?提示:“君臣佐使”是用来比喻认识事物的方法是多种多样、相互补充的。例如“学理论”“学文化”“深入实践”“多

方听取意见”“肯定自己有所不知”“随时随处努力求知”

“不止掌握事物的一般性还掌握它的特殊性”等。

与这句话相照应的内容有前面提到的查辞书、查生物学

书籍,听取搞化学、物理的人以及医生的意见,像那位农民

在实践中总结下雨的种种条件等。

这句话不仅从思想方法上对作者的观点进行了深入论述,而且从内容上对全文作了全面的总结。5.文章末尾的年份是否可以去掉?试谈一谈理由。

提示:不可以去掉。文章末尾的年份在本文中是一个背景的提示,它表明作者此文是有所针对的,是借题发挥,并非一个简单的写作时间交代,因此不能去掉。三、阅读全文,思考并回答下面的问题:

6.本文的题目“菱角的喜剧”中的“喜剧”一词怎

么理解?用这样的题目有什么好处?既然本文要阐述一切事物都有着复杂性、多样性,能不能以“复杂”为题呢?提示:喜剧:笑话。这个题目生动活泼,具有生活气息,引起读者兴趣。以“复杂”为题也可以,比较直接明了,但比较平淡,且说教意味较浓,跟文章前半部分的内容和笔调不太吻合。7.[对应考点二]文章语言特色鲜明,多使用口语,

也不避典雅的成语,句式也长短结合,整散交错。试结合具体语句进行分析。提示:本文在方言口语的使用上自然巧妙,像“过敏症”“笑嘻嘻”“摔筋斗”“劳什子”等,生动活泼;像“漫不经心”“千奇百怪”“茫然失措”“止于此矣”“君臣佐使”等,典雅庄重,二者结合得浑然天成。语言表达上短句长句皆有,整句散句杂合。像“心想:‘吃了半辈子菱角,现在才知道有些地方的菱角原来长的是三个角。多特别哦!’”“是不是只有生物界有这种情形呢?不!一切事物都有复杂性、多样性。”“这样的认识方法,怎能谈得上精确呢!”句子潇洒自然,语言流畅讲究,文笔游走灵活。体会散文语言的风格与特色

解读:“体会语言风格”是考点“鉴赏文学作品的语言”中的一个重要考查内容。“风格”是指由于作者的生活经历、艺术素养等造成的不同的创作特色,语言风格是作家通过作品表现出来的创作语言特有的格调,如平实与绚丽、明快与含蓄、简洁与细腻、豪放与柔婉等等。 指津:解答散文语言风格一类的题,一要熟悉散文语言的一般风格,如自然淡雅,平和冲淡,苍劲雄健,绚丽浓艳,清婉隽永,含蓄深沉等;二要结合文章的主要内容,分析文中的描写语言或叙述语言或议论语言的特点;三要分析写作事物或景物或人物的特点与语言的关系;最后,分析这种语言风格与作者的感情表达之间的关系。 应用:请你根据本处的提示,解答后面[落实应用板块]中第9题。[探究结论] 为了论证观点,作者先讲认识事物(菱角、蝴蝶、蝗虫)如果只是凭自己看到的而不再去注意它们的进一步的分别是不精确的(反面事例论证),再举农民看天气的例子,说明认识事物应在认识事物的规律之后再掌握它的复杂性(正面事例论证),然后通过良种变劣种、一些地方山洞养猪总是失败的例子说明如果只知道一般道理,不掌握事物的复杂性、多样性的后果常常使我们做事摔筋斗(反面事例论证),在此基础上,作者总结出不只掌握事物的一般性还掌握其特殊性的重要性(正面事例论证),最后总结做事时不能绝对化、简单化。写法归纳 1.言近旨远,哲理性强

作者以文学随笔的方式,介绍了生物学中菱角的知识,穿插了农业气象方面的知识,充满了哲理的睿智与思考。将知识性、趣味性、思想性和艺术性融为一体,表现了作者独特的感受、精辟的见解。 2.内容涉猎广泛,联想巧妙

作者从自己熟知的菱角入笔,写自己对它认识的不断深化,从二角到三角、四角以至于圆角(无角),由惊异而有意识地加以探究,终于获得了比较全面的认识。作者还由此推展开去,想到了植物界、生物界、化学界、物理界、医学界等各个领域,涉猎非常广泛,联想自然巧妙。 3.正反举例,观点鲜明

第9、10自然段中,作者从正反两方面举例证明自己的观点。正面的是“认识事物深刻”的例子,反面的是有些地方良种变劣种、有些地方山洞养猪失败的例子,作者鲜明地表明,胜利还是失败的原因就在于能不能掌握事物的复杂性和多样性。写法精讲如何运用例证法说理

例证法是议论文写作中最常用、最基本的方法,也是最重要、最有说服力的一种方法。但是,不少同学在运用例证法时,常常是堆砌论据,以例代析。正因为缺乏必要的分析,结果使论据的作用不能充分凸现。 怎样解决这些问题呢?最关键是要学会运用典型事例剖析法。典型事例剖析,就是在运用例证法论证观点时,在诸多事例中,选择一个最具代表性、最有说服力的事例,经过细致、深入的分析议论,从正面或反面证明一个观点的正确或错误,使其具有无可辩驳的力量,从而支撑起所要论证的观点,令人信服。 1.追根探因法 。这种方法由结果(现象)探寻原因,揭示本质,从而充分证明论点。

2.假设反推法 。这种方法是假设所举事实材料中原来的某种条件不存在,将会出现什么样的结果,因而从反面达到论述的效果;还可以同时与原条件下的结果进行比较,通过这种比较来进一步强化论证观点的成立。 3.比较分析法。有比较才有鉴别,两种事物一经对比,就可以分辨出彼此之间的差异。在运用例证法时,通过比较分析,把矛盾的两个方面或对立的事实加以对照比较,从正反两方面进行说理,从而揭示事物的本质,可以使论点得到进一步的论证。针对练笔 选用上述例证说理方式,自选话题写一段文字。200字左右。

答:参考示例:磨难,是一笔财富。苏轼一生颠沛流离,多次被贬甚至下狱,晚年更是被流放到荒芜的海南岛,过着苦行僧式的生活。正是生活的磨难将他的诗句锤炼得炉火纯青。他如果仕途一帆风顺,平步青云,又怎么会有“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的达观?他如果终日陷于纸醉金迷、花天酒地的生活中,又怎能吟出“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”这样激昂豪迈、响彻山河的千古名句?饱经风霜方能凝练出好词,历经磨难而仍能壮心不已,正是磨难,造就了苏轼这样一位才华盖世、后人景仰的伟大词人。点 击 下 图 进 入

郭 磊

生命只有一次,没有一个人能进行第二次的选择。无论过去是辉煌还是凄凉,无论过去是成功还是失败,上帝都不会给我们第二次选择的机会。

一天,一群年轻人去拜访大哲学家苏格拉底,向他请教人生的真谛。 知道他们的来意后,苏格拉底微笑地将他们带到一片苹果林前。这里一片生机勃勃的苹果林,一个个大红苹果挂满了枝头,微风吹过,那些诱人的果实便微微地晃动起来,就像欢迎苏格拉底他们一样。苏格拉底指着那片苹果林,说道:“孩子们,去吧!摘一个你们认为最好最大的苹果来。”说罢,苏格拉底就走向树林的另一边,去等待那些探讨人生真谛的年轻人走出树林。 不一会儿,年轻人们就陆陆续续地走出苹果林,来到苏格拉底面前。但是一个年轻人却请求道:“老师,再让我们选择一次吧!我刚走进苹果林的时候,看到了许多苹果,但我想后面的苹果一定更大,于是,我就错过了它们,可到最后,我只摘到了一个并不很大的苹果。”

另一个年轻人也请求道:“老师,我恰恰和他相反,当我刚走进苹果林的时候,我就摘到了一个又红又大的苹果,可却发现,后面有许多更好更大的苹果。” 年轻人七嘴八舌地请求苏格拉底,让他再给他们一次选择的机会,可是,苏格拉底一直在微笑着倾听。最后,当年轻人平静下来后,苏格拉底才缓缓地说道:“孩子们,这就是人生的真谛,无论你的选择是对还是错,生命都不会给你第二次选择的机会。” 在我们的现实生活中,也有许多人在走到生命的尽头时,会感慨如果有第二次选择的机会,自己一定会更加努力,更加热爱生命。然而,生命却只有一次,没有一个人能进行第二次的选择。无论过去是辉煌还是凄凉,无论过去是成功还是失败,上帝都不会给我们第二次选择的机会。我们所能做到的,就是珍惜每一次的机会,把握住每一次机会,只有这样,才能让我们的人生无怨无悔,壮丽多姿。 一、人物档案

秦牧(1919-1992),原名林觉夫,广东澄海(今汕头市澄海区)人。童年和少年时代在新加坡侨居,13岁回国。 抗日战争时期,辗转在广州、桂林、重庆等地,担任演员、战地工作队员、教师、编辑等。1938年开始在广州报刊上发表作品。1945年加入中国民主同盟,担任过民盟中央机关刊物《再生》的编委。 建国后,一直在广州工作。文学活动涉及很多领域,主要有散文、小说、诗歌、儿童文学和文学理论等等。其中尤以散文著称于文坛。名篇有《土地》《花蜜与蜂刺》。此外,他还写了不少儿童文学作品和美学论著。几年来,仅结集而成的散文集就有10多部。自选集《长河浪花集》是其散文的代表作。还出版了《艺海拾贝》及姐妹篇《语林采英》。 二、人物轶事

秦牧的爱情故事

紫风与秦牧相识于1942年春天的桂林。因为几乎天天要为躲避空袭而跑进岩洞,秦牧所在的学校恰在逃难的中转站上,所以二人经常见面,对文学的热爱和对国家的忧虑使两颗心越走越近。结婚前有一次,桂林一家影院征集关于《浮生若梦》这部外国影片的影评作品,他俩双双投稿,结果紫风是第二名,秦牧是第三名! 50年共同生活的岁月里,他们从来都是互敬互爱。20世纪40年代末他们在香港期间,秦牧靠稿费过日子,紫风则任教于一所中学。秦牧每天早晨起来写作或阅读,紫风曾怨他起得太早妨碍了她的睡眠。秦牧以后仍然早起,脚上却穿上了下雨天的胶鞋,轻轻走动,以免打扰了紫风。 紫风说:“爱情和岁月是正比例,日月愈长,爱情愈深。因为我们志同道合,情同手足,越是遭受挫折,就越是要恩爱相助。”而秦牧也曾经应答:“夫妻一道,既能走过芬芳的早晨,又能走过泥泞的黄昏。”línghuánɡzhuìshūzuǒqiàokéqiàoqiáoshénshínònglòng酣醋籍藉嘻嬉碳炭三、熟语积累

(一)熟语释义

1.漫不经心:随随便便,不放在心上。

2.酣然大睡:尽意、畅快地睡眠。(二)熟语运用

根据上面释义及语境填写恰当的熟语。

1.首节比赛中,热火队三巨头打得 ,最

终以27∶29落后。

2.在2012央视春晚观众席上 的一名观众

在网络上爆红,被网民封为“睡觉姐”。漫不经心酣然大睡四、词语辨析

1.贯穿 贯串贯穿贯串2.不止 不只

不止不只[本课考点提炼]

一、背景链接

《菱角的喜剧》是作者在建国十周年的时候写的。当时文章的题目叫做“复杂”。这篇文章在当时具有很强的现实针对性。 1958 年在我国经济领域里出现了不少违背事物客观规律的现象,这类错误的出现又反映出了一些人在认识上违背了辩证唯物主义的认识论,于是作者认为有必要在文学创作中表现“辩证唯物主义思想之类的题材” (《长河浪花集·序》)。文章就是在这样的一种背景下于 1959 年写成的,后来收入散文集《长河浪花集》时,作者将文章的名字改为“菱角的喜剧”。 二、主旨领悟

本文由“我”吃到不同的菱角从而了解到菱角的多样性,再讲到生物(昆虫)的多样性,进而阐述一切事物都有着复杂性、多样性,从而得出本文的观点:站在正确立场上的聪明人“掌握了一般性之后,再努力去掌握具体事物的特殊性,这就可以使认识达到比较精确的地步了”。三、行文脉络

一、阅读课文第1~6自然段,思考并回答下面的问题:

1.文章开头写“自己从做小娃娃的时候起,就唱过‘菱角

儿,两头尖’那样的童谣”,还说“从小到大,我吃菱角不知道吃了几百次”,这样写有何作用?提示:文章开头说“从做小娃娃的时候起,就唱过‘菱角儿,两头尖’那样的童谣”,极言“菱角是有两个角的”这种认识由来已久;后面又说“吃菱角不知道吃了几百次”,极言次数之多,这种认识之深,所以这一段结尾写到“这概念就在自己的脑子里坚固地形成起来”。这样写,为后文“小小吃了一惊”和“大大吃了一惊”作了铺垫。2.[对应考点一]从第5段,我们知道,作者真正想要说的

是“复杂性、多样性,总是贯穿于一切事物之间”这样

一个道理,为什么作者要在前面用大量的篇幅去写菱

角?既然第5段已经提出了自己的观点,第6段是否多余?提示:作者在前面四段主要写了自己对菱角的一个认识过程,由两角到三角、四角、无角,认识逐渐深入,最终由现象到本质,自然得出“事物具有复杂性、多样性”这一结论。这样写的好处在于:①符合人们认识事物的规律,由现象到本质,由具体到抽象;②因为道理来自于大家熟悉的生活,故读起来通俗易懂,易于接受。第6段并不多余。虽然,第5段得出了“事物具有复杂性、多样性”这一结论,但这只是分析了生物界的情形,第6段通过化学、物理学、医学说明“复杂性、多样性的事物原是这样无往不在的”,具有普遍性。二、阅读课文第7~12自然段,思考并回答下面的问题:

3.[对应考点一]找出此部分每段的中心句,由此看出作

者引申出了什么道理?提示:第7 段:面对世界万事万物的这种复杂性、多样性,站在正确立场上的聪明人并不会茫然失措。第8段:自己因为一向看到的菱角都是两个角的,就以为天下的菱角都是两个角的,对人们早已调查出来的菱角的各种状态都不知道。第9段:我们寻常所说的“认识事物深刻”,事实上就是认识事物的规律之后再高度掌握它的复杂性。第10段:只知道一般道理,不掌握事物的复杂性、多样性,常常是我们做事摔筋斗的原因。第11段:广泛地吸取古今中外人们艰苦积累起来的丰富知识……这一切是多么重要呵!第12段:事物是复杂多样的,我们得和绝对化简单化的认识方法打仗。

道理:认识事物应掌握其一般性,更要掌握其特殊性。4.[对应考点二]作者在第11自然段中说:“这种认识事

物的方法真像是讲究‘君臣佐使’的中药方似的,抽出一味就不成其为好药了。”句中的“君臣佐使”是用来比喻什么的?联系全文看,这句话和哪些内容相照应?对表达文章的中心思想有什么作用?提示:“君臣佐使”是用来比喻认识事物的方法是多种多样、相互补充的。例如“学理论”“学文化”“深入实践”“多

方听取意见”“肯定自己有所不知”“随时随处努力求知”

“不止掌握事物的一般性还掌握它的特殊性”等。

与这句话相照应的内容有前面提到的查辞书、查生物学

书籍,听取搞化学、物理的人以及医生的意见,像那位农民

在实践中总结下雨的种种条件等。

这句话不仅从思想方法上对作者的观点进行了深入论述,而且从内容上对全文作了全面的总结。5.文章末尾的年份是否可以去掉?试谈一谈理由。

提示:不可以去掉。文章末尾的年份在本文中是一个背景的提示,它表明作者此文是有所针对的,是借题发挥,并非一个简单的写作时间交代,因此不能去掉。三、阅读全文,思考并回答下面的问题:

6.本文的题目“菱角的喜剧”中的“喜剧”一词怎

么理解?用这样的题目有什么好处?既然本文要阐述一切事物都有着复杂性、多样性,能不能以“复杂”为题呢?提示:喜剧:笑话。这个题目生动活泼,具有生活气息,引起读者兴趣。以“复杂”为题也可以,比较直接明了,但比较平淡,且说教意味较浓,跟文章前半部分的内容和笔调不太吻合。7.[对应考点二]文章语言特色鲜明,多使用口语,

也不避典雅的成语,句式也长短结合,整散交错。试结合具体语句进行分析。提示:本文在方言口语的使用上自然巧妙,像“过敏症”“笑嘻嘻”“摔筋斗”“劳什子”等,生动活泼;像“漫不经心”“千奇百怪”“茫然失措”“止于此矣”“君臣佐使”等,典雅庄重,二者结合得浑然天成。语言表达上短句长句皆有,整句散句杂合。像“心想:‘吃了半辈子菱角,现在才知道有些地方的菱角原来长的是三个角。多特别哦!’”“是不是只有生物界有这种情形呢?不!一切事物都有复杂性、多样性。”“这样的认识方法,怎能谈得上精确呢!”句子潇洒自然,语言流畅讲究,文笔游走灵活。体会散文语言的风格与特色

解读:“体会语言风格”是考点“鉴赏文学作品的语言”中的一个重要考查内容。“风格”是指由于作者的生活经历、艺术素养等造成的不同的创作特色,语言风格是作家通过作品表现出来的创作语言特有的格调,如平实与绚丽、明快与含蓄、简洁与细腻、豪放与柔婉等等。 指津:解答散文语言风格一类的题,一要熟悉散文语言的一般风格,如自然淡雅,平和冲淡,苍劲雄健,绚丽浓艳,清婉隽永,含蓄深沉等;二要结合文章的主要内容,分析文中的描写语言或叙述语言或议论语言的特点;三要分析写作事物或景物或人物的特点与语言的关系;最后,分析这种语言风格与作者的感情表达之间的关系。 应用:请你根据本处的提示,解答后面[落实应用板块]中第9题。[探究结论] 为了论证观点,作者先讲认识事物(菱角、蝴蝶、蝗虫)如果只是凭自己看到的而不再去注意它们的进一步的分别是不精确的(反面事例论证),再举农民看天气的例子,说明认识事物应在认识事物的规律之后再掌握它的复杂性(正面事例论证),然后通过良种变劣种、一些地方山洞养猪总是失败的例子说明如果只知道一般道理,不掌握事物的复杂性、多样性的后果常常使我们做事摔筋斗(反面事例论证),在此基础上,作者总结出不只掌握事物的一般性还掌握其特殊性的重要性(正面事例论证),最后总结做事时不能绝对化、简单化。写法归纳 1.言近旨远,哲理性强

作者以文学随笔的方式,介绍了生物学中菱角的知识,穿插了农业气象方面的知识,充满了哲理的睿智与思考。将知识性、趣味性、思想性和艺术性融为一体,表现了作者独特的感受、精辟的见解。 2.内容涉猎广泛,联想巧妙

作者从自己熟知的菱角入笔,写自己对它认识的不断深化,从二角到三角、四角以至于圆角(无角),由惊异而有意识地加以探究,终于获得了比较全面的认识。作者还由此推展开去,想到了植物界、生物界、化学界、物理界、医学界等各个领域,涉猎非常广泛,联想自然巧妙。 3.正反举例,观点鲜明

第9、10自然段中,作者从正反两方面举例证明自己的观点。正面的是“认识事物深刻”的例子,反面的是有些地方良种变劣种、有些地方山洞养猪失败的例子,作者鲜明地表明,胜利还是失败的原因就在于能不能掌握事物的复杂性和多样性。写法精讲如何运用例证法说理

例证法是议论文写作中最常用、最基本的方法,也是最重要、最有说服力的一种方法。但是,不少同学在运用例证法时,常常是堆砌论据,以例代析。正因为缺乏必要的分析,结果使论据的作用不能充分凸现。 怎样解决这些问题呢?最关键是要学会运用典型事例剖析法。典型事例剖析,就是在运用例证法论证观点时,在诸多事例中,选择一个最具代表性、最有说服力的事例,经过细致、深入的分析议论,从正面或反面证明一个观点的正确或错误,使其具有无可辩驳的力量,从而支撑起所要论证的观点,令人信服。 1.追根探因法 。这种方法由结果(现象)探寻原因,揭示本质,从而充分证明论点。

2.假设反推法 。这种方法是假设所举事实材料中原来的某种条件不存在,将会出现什么样的结果,因而从反面达到论述的效果;还可以同时与原条件下的结果进行比较,通过这种比较来进一步强化论证观点的成立。 3.比较分析法。有比较才有鉴别,两种事物一经对比,就可以分辨出彼此之间的差异。在运用例证法时,通过比较分析,把矛盾的两个方面或对立的事实加以对照比较,从正反两方面进行说理,从而揭示事物的本质,可以使论点得到进一步的论证。针对练笔 选用上述例证说理方式,自选话题写一段文字。200字左右。

答:参考示例:磨难,是一笔财富。苏轼一生颠沛流离,多次被贬甚至下狱,晚年更是被流放到荒芜的海南岛,过着苦行僧式的生活。正是生活的磨难将他的诗句锤炼得炉火纯青。他如果仕途一帆风顺,平步青云,又怎么会有“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的达观?他如果终日陷于纸醉金迷、花天酒地的生活中,又怎能吟出“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”这样激昂豪迈、响彻山河的千古名句?饱经风霜方能凝练出好词,历经磨难而仍能壮心不已,正是磨难,造就了苏轼这样一位才华盖世、后人景仰的伟大词人。点 击 下 图 进 入