4.15 《赤壁赋》 课件(粤教版必修2)

文档属性

| 名称 | 4.15 《赤壁赋》 课件(粤教版必修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 09:18:07 | ||

图片预览

文档简介

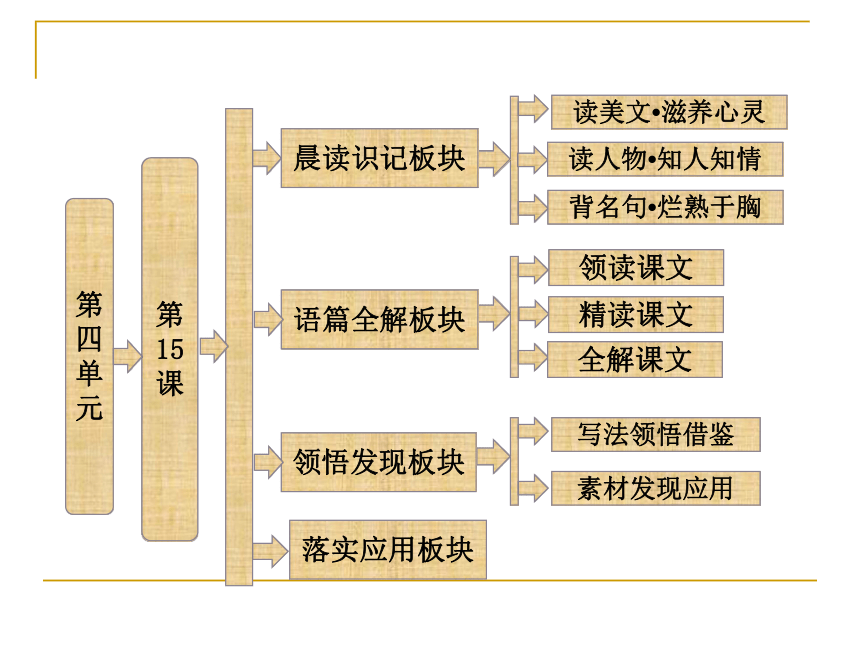

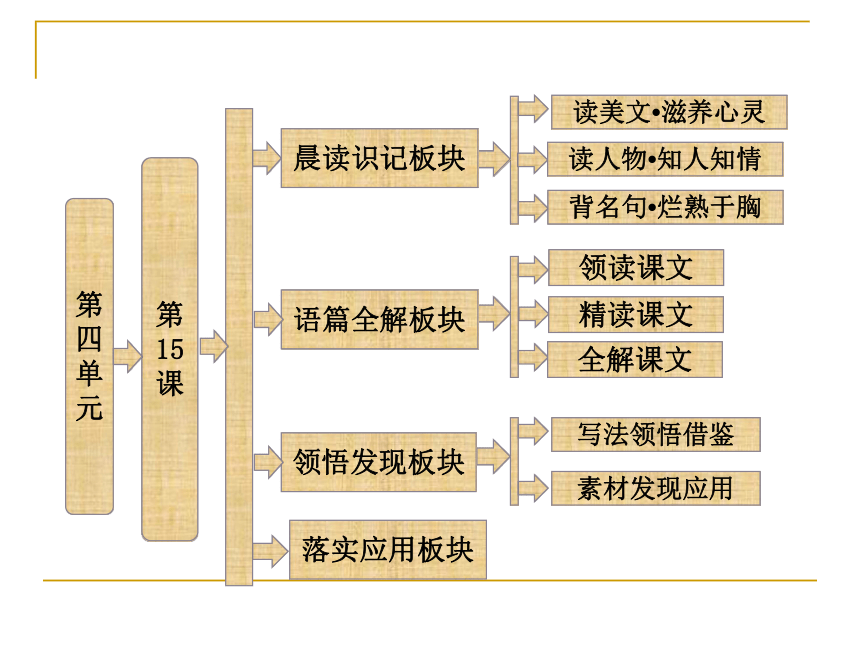

(共71张PPT)

读美文 滋养心灵

读人物 知人知情

背名句 烂熟于胸

写法领悟借鉴

素材发现应用

领读课文

精读课文

全解课文

第四单元

晨读识记板块

第15课

语篇全解板块

领悟发现板块

落实应用板块

责任人生

梁实秋

的确是,想飞是人人都有的愿望。我小时候常做梦,一做梦就是飞,一跺脚就离地一尺多高,再一扑通就过墙了,然后自由翱翔在天空里,非常适意。有时在梦里飞不起来,飞到三尺高就掉下来,怎样挣扎也不中用,第二天早晨醒来便头痛欲裂。这样想飞的梦,我足

足做了有十年八年之久。虽说这只限于梦,虽说这只是潜意识的活动,但也影响到我的思想。我译过巴利的《潘彼得》,是一部童话,也是只有成年人才能充分赏识的童话,里面的那个永远长不大的孩子潘彼得,真是令每一个成年人羡煞而又愧煞的角色!这一部《潘彼得》撩起了我对童年和纯洁天真的向往。其实哪一个人在人生的坎坷的路途上不有过颠踬?哪一个不再憧憬那神圣的自由的快乐的境界?不过人生的路途就是这个样子,抱怨没有用,逃

避不可能,想飞也只是一个梦想。人生是现实的,现实的人生还需要现实的方法去处理。偶然作个白昼梦,想入非非,任想象去驰骋,获得一时的慰安,当然亦无不可,但是这究竟只是一时有效的镇定剂,可以暂时止痛,但不根本治疗。人生的路途,多少年来就这样也践踏出来了,人人都循着这路途走,你说它是蔷薇之路也好,你说它是荆棘之路也好,反正你得乖乖地把它走完。

所以,想飞的念头尽管有,可是认真不得。如果真以为诗是有翅膀的,能把诗人带起到天空,海阔天空地俯瞰这乌烟瘴气的人世间,而且能长久凭虚御空,逍遥于昊天之上,其结果一定是飞得越高,跌得越重,血淋淋地跌在人生现实的荆棘之上。像徐志摩那样!这也是一切浪漫诗人的公式,不独志摩为然。

梁任公先生说过,人生最快乐的事莫过把应尽的责任尽完。他揭橥“责任”二字为人生最重要的一件事,此事一毕,了无遗憾,真是一个最稳健的看法。

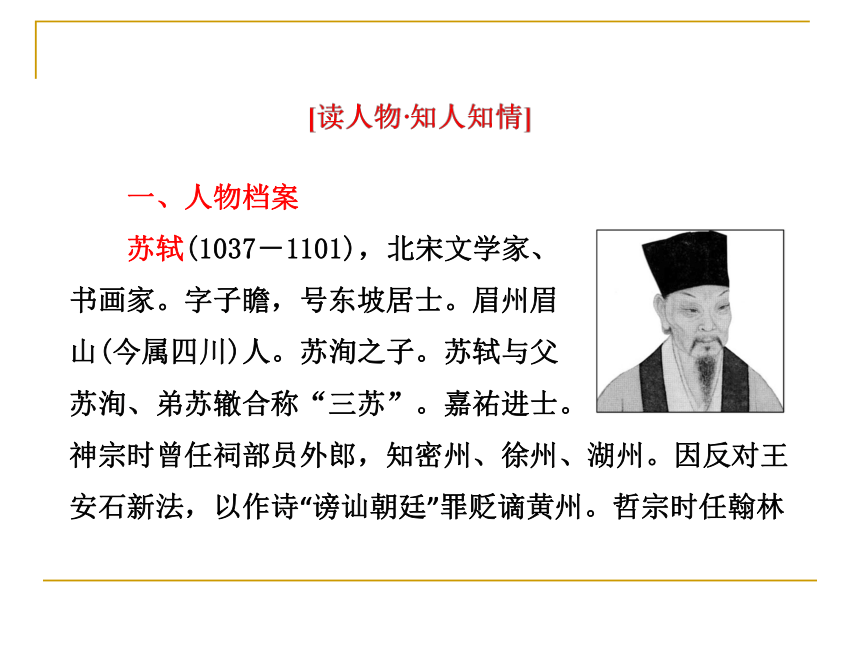

一、人物档案

苏轼(1037-1101),北宋文学家、

书画家。字子瞻,号东坡居士。眉州眉

山(今属四川)人。苏洵之子。苏轼与父

苏洵、弟苏辙合称“三苏”。嘉祐进士。

神宗时曾任祠部员外郎,知密州、徐州、湖州。因反对王安石新法,以作诗“谤讪朝廷”罪贬谪黄州。哲宗时任翰林

学士,曾出知杭州、颍州,官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州。最后北还,病死常州,追谥文忠。在政治上属于旧党,但也有改革弊政的要求。

苏轼在文、诗、词、书法、绘画等多方面都达到一流水平,是一个对中国文学史、艺术史有着巨大贡献的全能型作家。散文方面:其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一。代表作有《赤壁赋》、《喜雨亭记》、《超然台记》、《石钟山记》等。诗歌方面:现存诗2 700余首,题材广泛,内容丰富。名诗有《题西林壁》、《饮湖上初晴后雨》、《惠崇〈春江晚景〉》、《书李世南所画秋景》、《赠刘景文》等。词方面:开豪放一派,对后世很有影响,与辛弃疾合称“苏辛”。他的词有怀古、咏

史、说理、谈玄、感时、伤世以及对山水田园的描绘、身世友情的抒写等,奔放热情,豪迈旷达。名词有《念奴娇·赤壁怀古》、《水调歌头·中秋》等。书画方面:苏轼擅长行书、楷书,善作枯木怪石。与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋书画四大名家”,名画有《枯木怪石图粼竹石图》。

苏轼注重提掖后人,有“苏门四学士”(秦观、黄庭坚、张耒、晁补之)出其门下。

二、人物颂歌

豪放乐观的苏轼

您,一人一笔,走遍天涯海角;您,壮志难酬,唯有寄情于文字。屡次遭贬,打不倒您的信念;艰难世事,造就了您的豪放诗作。您的杰作,无意不可入,无事不可言。怀古伤今,只为报效国家;论史谈玄,方显男儿本色。

您把苦难研成墨,把贬谪当作笔,挥毫出一首又一首豪放旷达的词章。

是您,凝望庐山,道出了“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的哲理;是您,遥望苍穹,唱出了“西北望,射天狼”的气概;是您,对饮明月,吟出了“但愿人长久,千里共婵娟”的人间祝福。

官场上的险恶风波,并没有消沉您高昂的意志;生活上的清贫,并没有销蚀掉您那乐观向上的心。伴着涓涓细泉,聆听习习古风,故园神游中,苍银白发与皎洁月光交相辉映。一尊还酹江月,消逝了多少哀伤与生活磨难。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”, 给赤壁带来了完美壮烈,这是诗,更是实。

您,苏轼,让世人领悟到:面对生活坎坷需要乐观,面对人生浮沉应有风度。

1.清风徐来, 。举酒属客, ,歌窈窕之章。

2.月出于东山之上, 。白露横江,

。 ,凌万顷之茫然。

3.桂棹兮兰桨, 。渺渺兮予怀,

。

4.舞幽壑之潜蛟, 。

水波不兴

诵明月之诗

徘徊于斗牛之间

水光接天

纵一苇之所如

击空明兮溯流光

望美人兮天一方

泣孤舟之嫠妇

5.方其破荆州, ,顺流而东也,舳舻千里,

,酾酒临江, , 固一世之雄也,而今安在哉?

6.寄蜉蝣于天地, 。哀吾生之须臾,

。挟飞仙以遨游, 。

7.客亦知夫水与月乎?逝者如斯, 。盈虚者如彼, 。

下江陵

旌旗蔽空

横槊赋诗

渺沧海之一粟

羡长江之无穷

抱明月而长终

而未尝往也

而卒莫消长也

8. 盖将自其变者而观之, 。自其不变者而观之, ,而又何羡乎?

9.且夫天地之间, 。苟非吾之所有,

。

则天地曾不能以一瞬

则物与我皆无尽也

物各有主

虽一毫而莫取

一、背景链接

宋神宗元丰五年,苏轼因“乌台诗案”被加以诽谤朝廷的罪名,被捕入狱。“乌台诗案”是中国历史上一次有名的文字案,也是一次著名的莫须有之案。苏轼以才华横溢而得到宋神宗的赏识,成为当时政坛上的明星和文坛上的领袖。但是,苏轼在政治上坚决反对王安石的变法,还写了一些诗文予以揭露和讽刺,引起了王安石一派许多官员的强烈不满,于是,他们从苏轼的诗文中断章取义,牵

强附会地指控苏轼怀有谋反之心。苏轼被捕入狱一百多天,受审十余次,惨遭折磨。后经苏辙等多方营救和宋神宗的怜悯,苏轼被免除死罪,贬为黄州团练副使,但“不得签署公事,不得擅去安置所”。苏轼住在黄州东坡,过着十分艰苦的生活。在沉重的精神压力下,苏轼的内心产生了深刻的变化,生性旷达的他在老庄佛禅和山水之乐中求得慰藉和超脱,在难以忍

耐的苦难环境中自得其乐,并写下了千古传唱的《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》和《后赤壁赋》这样充满哲学意味、凝聚人生思考的名篇佳作,其中《赤壁赋》写于元丰五年的七月。

二、主旨领悟

本文描写了月夜的美好景色和泛舟大江饮酒赋诗的舒畅心情,然后通过客人的洞箫吹奏极其幽怨的声调,引起主客之间的一场问答,文章的重点便转移到关于人生态度问题的论辩上。文中流露出一些消极情绪,同时也反映了一种豁达乐观的精神。

三、行文脉络

农历小月十五日,大月十六日

通“嘱”,劝酒

名词用作动词,歌唱,吟唱

古今异义词。古义:斗宿和牛宿,都是星宿名。

今义:我国民间使牛与牛相斗的一种习俗;西班牙一种

人与牛相斗的娱乐活动

古今异义词,古义:白茫茫的水汽;今义:二十四

节气之一

往,去

古今异义词,古义:辽阔的样

子;今义:完全不知道的样子

乘

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)举酒属客。( )

译文:

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。(

)

译文:

(我)举起酒杯,劝客人共饮。

月亮从东边山上升起,徘徊在斗宿和牛宿之间。

省略句,省略主语“余”

状语后置句,

“于东山之上”、“于斗牛之间”后置

(3)纵一苇之所如,凌万顷之茫然。(

)

译文:

(4)苏子与客泛舟,游于赤壁之下。(

)

译文:

任凭小船儿在茫茫无边际的江上漂流,越过那浩

荡渺远的江面。

我和客人荡着船儿,在赤壁下游玩。

定语后置句,“茫

然”后置

状语后置句,“于

赤壁之下”后置

[环节二 分析文理]

3.下列各句属于游人悠然自得、怡然自乐内心写照的

景语的一项是 ( )

A.苏子与客泛舟,游于赤壁之下

B.清风徐来,水波不兴

C.诵明月之诗,歌窈窕之章

D.飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

解析:A、C项,叙事;D项,作者的内心感受。

答案:B

D.本段重在写景,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为

下文的抒情、议论奠定基础。

解析:C项,“明月之诗”“窈窕之章”指的是《诗经·陈风》中的《月出》一诗,不包括《关雎》。

答案:C

古今异义词,古义:代指有才德的人;今义:

指容貌美丽的人,多指女子

依,按

应和

使动用法,使……起舞

使动用法,使……哭泣

忧郁的样子

形容词活用作动词,整理

名词活用作状语,向南

名词活用作状语,向西

名词活用作状语,向东

形容词活用作动词,攻破,占领

名词活用作动词,攻占,攻下

名词活用作动词,向东进发

名词活用作动词,打鱼砍柴

名词的意动用法,“以……为伴侣”,

“以……为朋友”

屡次

2.翻译下列句子,并探究句式特点

(1)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。(

)

译文:

(2)况吾与子渔樵于江渚之上。(

)

译文:

省略句,省略主语

“其声”

(这声音)能使潜藏在深渊里的蛟龙翩翩起舞,使

孤舟上的寡妇伤心哭泣。

状语后置句,“于江渚

之上”后置

何况我和你在江中的小洲上打鱼砍柴。

(3)何为其然也?( )

译文:

(4)而今安在哉?( )

译文:

(5)此非孟德之困于周郎者乎?( )

译文:

宾语前置句,“何为”即“为何”

为什么奏出这样悲凉的声音呢?

宾语前置句,“安在”即“在安”

然而如今在哪里呢?

被动句

这不就是当年曹操被周瑜打败的地方吗?

[环节二 分析文理]

3.下列各句属于苏子由乐转悲起因的一项是( )

①渺渺兮予怀,望美人兮天一方

②其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉

③苏子愀然,正襟危坐

④知不可乎骤得,托遗响于悲风

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:③陈述苏子神色忧郁;④客人解释箫声哀怨原因之语。

答案:A

D.客人的回答表现了一种虚无主义思想和消极的

人生观,这是苏轼借客人之口流露出自己思想的一个方面。

解析:A项,表达苏子追求美好事物和理想的信念,也反映其内心的迷茫和怅惘的句子是“渺渺兮予怀,望美人兮天一方”。

答案:A

月满

亏,月缺

最后,最终

发语词,表示另起一个话头,至于

假如

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)而又何羡乎?( )

译文:

(2)相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。(

)

译文:

宾语前置句,“何羡”即“羡何”

我们又羡慕什么呢?

省略句,省略

主语“吾与客”

大家相互枕着靠着睡在船中,不知不觉东方已经

露出白色了。

C.作者认为,江上的清风有声,山间的明月有色,江山

无穷,风月长存,天地无私,声色娱人,可以徘

徊其间而自得其乐。

D.主客恬然入睡的结尾,既照应了开头超然欲仙的快乐,

又体现出在充分的哲学思考之后一种真正的超越。

解析:B项,作者以江水、明月作比。

答案:B

1.写景、抒情、议论紧密结合

散文贵在以意贯串全文,本文抒情脉络清晰、明了,由月夜泛舟的舒畅,到怀古伤今的悲咽,再到超脱人生的欢快。作者的情绪由喜转悲再到乐,线索的起伏形成了文章的波澜。作者由游起兴,由景生情,由情入理,文章开始的写景,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为下文的抒情、议论奠定了基础,而哲理的简述,则画龙点睛地点明了本文的主旨,表达了苏轼旷达乐观的处世态度。

2.善用比喻,语言优美形象

作者以优美的风景,给读者以无尽的艺术享受。如在开篇,作者将清风、白露、高山、流水,再加上月色、天光,交织组成了一个“羽化而登仙”的澄清境界,使读者陶醉其中。作者还借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,把洞箫那种悲伤低回的哀音表现得十分形象、真切,使人如闻其声,几乎要凄然落泪。

3.“以文为赋”的体裁特点

《赤壁赋》是散文和韵文的结合,既有传统赋体的那种诗的特质和情韵,同时又吸收了散文的笔调和手法,打破了赋在句式声律和对偶方面的束缚,采用了更多的散文笔法。句式有长有短,既整齐又参差,同时又以赋的形式出现,如通篇多次换韵,以主客问答的形式表达了作者的思想、主张。同时,作者也采用了不少对偶、排比的句式,使文章既有韵文的声韵之美,又有散文的自然流畅之效。可以说,这是苏轼对赋体的一个创新和突破。

素材发现

课内素材

情起波涛中,句出骇浪间,一吟成杰作,一叹成绝唱。苏轼的生命中有太多的阴差阳错,一个失意的文人,被阴差阳错地发配到黄州,这段政治的失意,却成就了一个文坛巨匠。苏轼不因遭受政治迫害而委靡消沉,而是寄情于山水,荡胸臆于自然。身处逆境而豁达洒脱,随缘自适,从人生无常的怅惘中解脱出来,诗意地对待生活。

相关素材

“我的人生中只有两条路,要么赶紧死,要么精彩地活着。”10岁时因一场事故而被截去双臂的刘伟,活出了精彩:12岁时,他在医院的水疗池学会了游泳,2年后在全国残疾人游泳锦标赛上夺得两枚金牌; 19岁学习钢琴,一年后就达到专业7级水平;22岁挑战吉尼斯世界纪录,一分钟打出了233个字母,成为世界上用脚打字最快的人;23岁登上了维也纳金色大

相关素材

厅舞台,让世界见证了中国男孩的奇迹。感动中国评委会对他的颁奖词是:“当命运的绳索无情地缚住双臂,当别人的目光叹息生命的悲哀,他依然固执地为梦想插上翅膀,用双脚在琴键上写下:相信自己。那变幻的旋律,正是他努力飞翔的轨迹。”

共性发掘 有美丽的心灵,就有美丽的世界。苏轼即使在身处绝境时,也保持乐观豁达的心态和积极向上的追求;意外伤害让刘伟自幼失去双臂,但“精彩活着”的信念让他用双脚拥抱了这个精彩的世界。

上述素材可以应用到与“心境与命运”“境遇与成就”“豁达乐观”“征服命运的力量”等相关的作文中。

运用范例

太耀眼的光芒总是引起小人嫉妒的目光,卑劣的小人们媚笑着走来,历史的阴霾从此要羁绊苏轼一生,“乌台”的暗流褪尽了昔日的荣耀,颠沛流离取代了曾经的风光霁月。信而见疑,忠而被谤,这样的挫折他始料未及,这样的遭遇注定坎坷,因为小人们总喜欢在暗中加害于他。

但苏轼毕竟是苏轼,他能驾一叶扁舟,出没于惊涛骇浪而从容应对,豁达处之。在白露横江、清风徐来之际,他要以自己更为旷达、疏狂的性情和更俯仰万世的思考,来压制内心深处对人生变迁、世事无常的感伤。他猛然间豁然开朗,终于悟出了“自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”的哲理。霎时,他的内心已一片澄明。于是,所有的不幸与困苦,都在这旷达的胸怀中渺小得如同一缕游丝,一缕轻尘。那些小人不懂,

可江上的清风懂了,山间的明月懂了。在这场与邪恶的拔河中,苏轼取得了心灵上的胜利。于是,他远离了喧嚣,回归于清纯;他习惯了淡泊,才情更加俊逸洒脱;他明白了如何应对,才能做到宠辱不惊。

(节选自《苏轼:一点浩然气,千里快哉风》)

读美文 滋养心灵

读人物 知人知情

背名句 烂熟于胸

写法领悟借鉴

素材发现应用

领读课文

精读课文

全解课文

第四单元

晨读识记板块

第15课

语篇全解板块

领悟发现板块

落实应用板块

责任人生

梁实秋

的确是,想飞是人人都有的愿望。我小时候常做梦,一做梦就是飞,一跺脚就离地一尺多高,再一扑通就过墙了,然后自由翱翔在天空里,非常适意。有时在梦里飞不起来,飞到三尺高就掉下来,怎样挣扎也不中用,第二天早晨醒来便头痛欲裂。这样想飞的梦,我足

足做了有十年八年之久。虽说这只限于梦,虽说这只是潜意识的活动,但也影响到我的思想。我译过巴利的《潘彼得》,是一部童话,也是只有成年人才能充分赏识的童话,里面的那个永远长不大的孩子潘彼得,真是令每一个成年人羡煞而又愧煞的角色!这一部《潘彼得》撩起了我对童年和纯洁天真的向往。其实哪一个人在人生的坎坷的路途上不有过颠踬?哪一个不再憧憬那神圣的自由的快乐的境界?不过人生的路途就是这个样子,抱怨没有用,逃

避不可能,想飞也只是一个梦想。人生是现实的,现实的人生还需要现实的方法去处理。偶然作个白昼梦,想入非非,任想象去驰骋,获得一时的慰安,当然亦无不可,但是这究竟只是一时有效的镇定剂,可以暂时止痛,但不根本治疗。人生的路途,多少年来就这样也践踏出来了,人人都循着这路途走,你说它是蔷薇之路也好,你说它是荆棘之路也好,反正你得乖乖地把它走完。

所以,想飞的念头尽管有,可是认真不得。如果真以为诗是有翅膀的,能把诗人带起到天空,海阔天空地俯瞰这乌烟瘴气的人世间,而且能长久凭虚御空,逍遥于昊天之上,其结果一定是飞得越高,跌得越重,血淋淋地跌在人生现实的荆棘之上。像徐志摩那样!这也是一切浪漫诗人的公式,不独志摩为然。

梁任公先生说过,人生最快乐的事莫过把应尽的责任尽完。他揭橥“责任”二字为人生最重要的一件事,此事一毕,了无遗憾,真是一个最稳健的看法。

一、人物档案

苏轼(1037-1101),北宋文学家、

书画家。字子瞻,号东坡居士。眉州眉

山(今属四川)人。苏洵之子。苏轼与父

苏洵、弟苏辙合称“三苏”。嘉祐进士。

神宗时曾任祠部员外郎,知密州、徐州、湖州。因反对王安石新法,以作诗“谤讪朝廷”罪贬谪黄州。哲宗时任翰林

学士,曾出知杭州、颍州,官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州。最后北还,病死常州,追谥文忠。在政治上属于旧党,但也有改革弊政的要求。

苏轼在文、诗、词、书法、绘画等多方面都达到一流水平,是一个对中国文学史、艺术史有着巨大贡献的全能型作家。散文方面:其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一。代表作有《赤壁赋》、《喜雨亭记》、《超然台记》、《石钟山记》等。诗歌方面:现存诗2 700余首,题材广泛,内容丰富。名诗有《题西林壁》、《饮湖上初晴后雨》、《惠崇〈春江晚景〉》、《书李世南所画秋景》、《赠刘景文》等。词方面:开豪放一派,对后世很有影响,与辛弃疾合称“苏辛”。他的词有怀古、咏

史、说理、谈玄、感时、伤世以及对山水田园的描绘、身世友情的抒写等,奔放热情,豪迈旷达。名词有《念奴娇·赤壁怀古》、《水调歌头·中秋》等。书画方面:苏轼擅长行书、楷书,善作枯木怪石。与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋书画四大名家”,名画有《枯木怪石图粼竹石图》。

苏轼注重提掖后人,有“苏门四学士”(秦观、黄庭坚、张耒、晁补之)出其门下。

二、人物颂歌

豪放乐观的苏轼

您,一人一笔,走遍天涯海角;您,壮志难酬,唯有寄情于文字。屡次遭贬,打不倒您的信念;艰难世事,造就了您的豪放诗作。您的杰作,无意不可入,无事不可言。怀古伤今,只为报效国家;论史谈玄,方显男儿本色。

您把苦难研成墨,把贬谪当作笔,挥毫出一首又一首豪放旷达的词章。

是您,凝望庐山,道出了“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的哲理;是您,遥望苍穹,唱出了“西北望,射天狼”的气概;是您,对饮明月,吟出了“但愿人长久,千里共婵娟”的人间祝福。

官场上的险恶风波,并没有消沉您高昂的意志;生活上的清贫,并没有销蚀掉您那乐观向上的心。伴着涓涓细泉,聆听习习古风,故园神游中,苍银白发与皎洁月光交相辉映。一尊还酹江月,消逝了多少哀伤与生活磨难。“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”, 给赤壁带来了完美壮烈,这是诗,更是实。

您,苏轼,让世人领悟到:面对生活坎坷需要乐观,面对人生浮沉应有风度。

1.清风徐来, 。举酒属客, ,歌窈窕之章。

2.月出于东山之上, 。白露横江,

。 ,凌万顷之茫然。

3.桂棹兮兰桨, 。渺渺兮予怀,

。

4.舞幽壑之潜蛟, 。

水波不兴

诵明月之诗

徘徊于斗牛之间

水光接天

纵一苇之所如

击空明兮溯流光

望美人兮天一方

泣孤舟之嫠妇

5.方其破荆州, ,顺流而东也,舳舻千里,

,酾酒临江, , 固一世之雄也,而今安在哉?

6.寄蜉蝣于天地, 。哀吾生之须臾,

。挟飞仙以遨游, 。

7.客亦知夫水与月乎?逝者如斯, 。盈虚者如彼, 。

下江陵

旌旗蔽空

横槊赋诗

渺沧海之一粟

羡长江之无穷

抱明月而长终

而未尝往也

而卒莫消长也

8. 盖将自其变者而观之, 。自其不变者而观之, ,而又何羡乎?

9.且夫天地之间, 。苟非吾之所有,

。

则天地曾不能以一瞬

则物与我皆无尽也

物各有主

虽一毫而莫取

一、背景链接

宋神宗元丰五年,苏轼因“乌台诗案”被加以诽谤朝廷的罪名,被捕入狱。“乌台诗案”是中国历史上一次有名的文字案,也是一次著名的莫须有之案。苏轼以才华横溢而得到宋神宗的赏识,成为当时政坛上的明星和文坛上的领袖。但是,苏轼在政治上坚决反对王安石的变法,还写了一些诗文予以揭露和讽刺,引起了王安石一派许多官员的强烈不满,于是,他们从苏轼的诗文中断章取义,牵

强附会地指控苏轼怀有谋反之心。苏轼被捕入狱一百多天,受审十余次,惨遭折磨。后经苏辙等多方营救和宋神宗的怜悯,苏轼被免除死罪,贬为黄州团练副使,但“不得签署公事,不得擅去安置所”。苏轼住在黄州东坡,过着十分艰苦的生活。在沉重的精神压力下,苏轼的内心产生了深刻的变化,生性旷达的他在老庄佛禅和山水之乐中求得慰藉和超脱,在难以忍

耐的苦难环境中自得其乐,并写下了千古传唱的《念奴娇·赤壁怀古》《赤壁赋》和《后赤壁赋》这样充满哲学意味、凝聚人生思考的名篇佳作,其中《赤壁赋》写于元丰五年的七月。

二、主旨领悟

本文描写了月夜的美好景色和泛舟大江饮酒赋诗的舒畅心情,然后通过客人的洞箫吹奏极其幽怨的声调,引起主客之间的一场问答,文章的重点便转移到关于人生态度问题的论辩上。文中流露出一些消极情绪,同时也反映了一种豁达乐观的精神。

三、行文脉络

农历小月十五日,大月十六日

通“嘱”,劝酒

名词用作动词,歌唱,吟唱

古今异义词。古义:斗宿和牛宿,都是星宿名。

今义:我国民间使牛与牛相斗的一种习俗;西班牙一种

人与牛相斗的娱乐活动

古今异义词,古义:白茫茫的水汽;今义:二十四

节气之一

往,去

古今异义词,古义:辽阔的样

子;今义:完全不知道的样子

乘

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)举酒属客。( )

译文:

(2)月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。(

)

译文:

(我)举起酒杯,劝客人共饮。

月亮从东边山上升起,徘徊在斗宿和牛宿之间。

省略句,省略主语“余”

状语后置句,

“于东山之上”、“于斗牛之间”后置

(3)纵一苇之所如,凌万顷之茫然。(

)

译文:

(4)苏子与客泛舟,游于赤壁之下。(

)

译文:

任凭小船儿在茫茫无边际的江上漂流,越过那浩

荡渺远的江面。

我和客人荡着船儿,在赤壁下游玩。

定语后置句,“茫

然”后置

状语后置句,“于

赤壁之下”后置

[环节二 分析文理]

3.下列各句属于游人悠然自得、怡然自乐内心写照的

景语的一项是 ( )

A.苏子与客泛舟,游于赤壁之下

B.清风徐来,水波不兴

C.诵明月之诗,歌窈窕之章

D.飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙

解析:A、C项,叙事;D项,作者的内心感受。

答案:B

D.本段重在写景,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为

下文的抒情、议论奠定基础。

解析:C项,“明月之诗”“窈窕之章”指的是《诗经·陈风》中的《月出》一诗,不包括《关雎》。

答案:C

古今异义词,古义:代指有才德的人;今义:

指容貌美丽的人,多指女子

依,按

应和

使动用法,使……起舞

使动用法,使……哭泣

忧郁的样子

形容词活用作动词,整理

名词活用作状语,向南

名词活用作状语,向西

名词活用作状语,向东

形容词活用作动词,攻破,占领

名词活用作动词,攻占,攻下

名词活用作动词,向东进发

名词活用作动词,打鱼砍柴

名词的意动用法,“以……为伴侣”,

“以……为朋友”

屡次

2.翻译下列句子,并探究句式特点

(1)舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。(

)

译文:

(2)况吾与子渔樵于江渚之上。(

)

译文:

省略句,省略主语

“其声”

(这声音)能使潜藏在深渊里的蛟龙翩翩起舞,使

孤舟上的寡妇伤心哭泣。

状语后置句,“于江渚

之上”后置

何况我和你在江中的小洲上打鱼砍柴。

(3)何为其然也?( )

译文:

(4)而今安在哉?( )

译文:

(5)此非孟德之困于周郎者乎?( )

译文:

宾语前置句,“何为”即“为何”

为什么奏出这样悲凉的声音呢?

宾语前置句,“安在”即“在安”

然而如今在哪里呢?

被动句

这不就是当年曹操被周瑜打败的地方吗?

[环节二 分析文理]

3.下列各句属于苏子由乐转悲起因的一项是( )

①渺渺兮予怀,望美人兮天一方

②其声呜呜然,如怨如慕,如泣如诉

③苏子愀然,正襟危坐

④知不可乎骤得,托遗响于悲风

A.①② B.③④

C.①③ D.②④

解析:③陈述苏子神色忧郁;④客人解释箫声哀怨原因之语。

答案:A

D.客人的回答表现了一种虚无主义思想和消极的

人生观,这是苏轼借客人之口流露出自己思想的一个方面。

解析:A项,表达苏子追求美好事物和理想的信念,也反映其内心的迷茫和怅惘的句子是“渺渺兮予怀,望美人兮天一方”。

答案:A

月满

亏,月缺

最后,最终

发语词,表示另起一个话头,至于

假如

2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)而又何羡乎?( )

译文:

(2)相与枕藉乎舟中,不知东方之既白。(

)

译文:

宾语前置句,“何羡”即“羡何”

我们又羡慕什么呢?

省略句,省略

主语“吾与客”

大家相互枕着靠着睡在船中,不知不觉东方已经

露出白色了。

C.作者认为,江上的清风有声,山间的明月有色,江山

无穷,风月长存,天地无私,声色娱人,可以徘

徊其间而自得其乐。

D.主客恬然入睡的结尾,既照应了开头超然欲仙的快乐,

又体现出在充分的哲学思考之后一种真正的超越。

解析:B项,作者以江水、明月作比。

答案:B

1.写景、抒情、议论紧密结合

散文贵在以意贯串全文,本文抒情脉络清晰、明了,由月夜泛舟的舒畅,到怀古伤今的悲咽,再到超脱人生的欢快。作者的情绪由喜转悲再到乐,线索的起伏形成了文章的波澜。作者由游起兴,由景生情,由情入理,文章开始的写景,与作者超然旷达的心境相映成趣,也为下文的抒情、议论奠定了基础,而哲理的简述,则画龙点睛地点明了本文的主旨,表达了苏轼旷达乐观的处世态度。

2.善用比喻,语言优美形象

作者以优美的风景,给读者以无尽的艺术享受。如在开篇,作者将清风、白露、高山、流水,再加上月色、天光,交织组成了一个“羽化而登仙”的澄清境界,使读者陶醉其中。作者还借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,把洞箫那种悲伤低回的哀音表现得十分形象、真切,使人如闻其声,几乎要凄然落泪。

3.“以文为赋”的体裁特点

《赤壁赋》是散文和韵文的结合,既有传统赋体的那种诗的特质和情韵,同时又吸收了散文的笔调和手法,打破了赋在句式声律和对偶方面的束缚,采用了更多的散文笔法。句式有长有短,既整齐又参差,同时又以赋的形式出现,如通篇多次换韵,以主客问答的形式表达了作者的思想、主张。同时,作者也采用了不少对偶、排比的句式,使文章既有韵文的声韵之美,又有散文的自然流畅之效。可以说,这是苏轼对赋体的一个创新和突破。

素材发现

课内素材

情起波涛中,句出骇浪间,一吟成杰作,一叹成绝唱。苏轼的生命中有太多的阴差阳错,一个失意的文人,被阴差阳错地发配到黄州,这段政治的失意,却成就了一个文坛巨匠。苏轼不因遭受政治迫害而委靡消沉,而是寄情于山水,荡胸臆于自然。身处逆境而豁达洒脱,随缘自适,从人生无常的怅惘中解脱出来,诗意地对待生活。

相关素材

“我的人生中只有两条路,要么赶紧死,要么精彩地活着。”10岁时因一场事故而被截去双臂的刘伟,活出了精彩:12岁时,他在医院的水疗池学会了游泳,2年后在全国残疾人游泳锦标赛上夺得两枚金牌; 19岁学习钢琴,一年后就达到专业7级水平;22岁挑战吉尼斯世界纪录,一分钟打出了233个字母,成为世界上用脚打字最快的人;23岁登上了维也纳金色大

相关素材

厅舞台,让世界见证了中国男孩的奇迹。感动中国评委会对他的颁奖词是:“当命运的绳索无情地缚住双臂,当别人的目光叹息生命的悲哀,他依然固执地为梦想插上翅膀,用双脚在琴键上写下:相信自己。那变幻的旋律,正是他努力飞翔的轨迹。”

共性发掘 有美丽的心灵,就有美丽的世界。苏轼即使在身处绝境时,也保持乐观豁达的心态和积极向上的追求;意外伤害让刘伟自幼失去双臂,但“精彩活着”的信念让他用双脚拥抱了这个精彩的世界。

上述素材可以应用到与“心境与命运”“境遇与成就”“豁达乐观”“征服命运的力量”等相关的作文中。

运用范例

太耀眼的光芒总是引起小人嫉妒的目光,卑劣的小人们媚笑着走来,历史的阴霾从此要羁绊苏轼一生,“乌台”的暗流褪尽了昔日的荣耀,颠沛流离取代了曾经的风光霁月。信而见疑,忠而被谤,这样的挫折他始料未及,这样的遭遇注定坎坷,因为小人们总喜欢在暗中加害于他。

但苏轼毕竟是苏轼,他能驾一叶扁舟,出没于惊涛骇浪而从容应对,豁达处之。在白露横江、清风徐来之际,他要以自己更为旷达、疏狂的性情和更俯仰万世的思考,来压制内心深处对人生变迁、世事无常的感伤。他猛然间豁然开朗,终于悟出了“自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之,则物与我皆无尽也”的哲理。霎时,他的内心已一片澄明。于是,所有的不幸与困苦,都在这旷达的胸怀中渺小得如同一缕游丝,一缕轻尘。那些小人不懂,

可江上的清风懂了,山间的明月懂了。在这场与邪恶的拔河中,苏轼取得了心灵上的胜利。于是,他远离了喧嚣,回归于清纯;他习惯了淡泊,才情更加俊逸洒脱;他明白了如何应对,才能做到宠辱不惊。

(节选自《苏轼:一点浩然气,千里快哉风》)