4.16 《项脊轩志》 课件(粤教版必修2)

文档属性

| 名称 | 4.16 《项脊轩志》 课件(粤教版必修2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 09:18:40 | ||

图片预览

文档简介

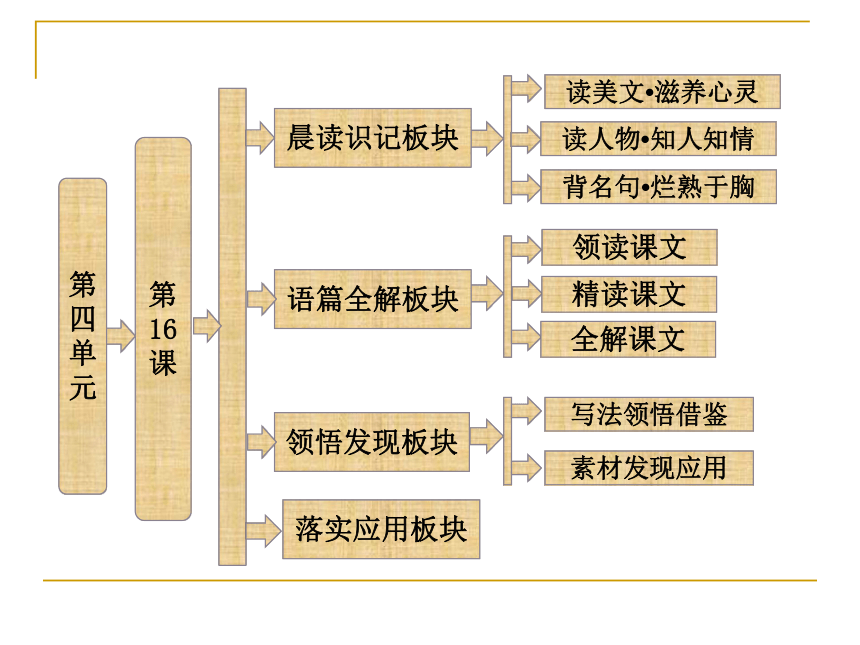

课件60张PPT。读美文?滋养心灵读人物?知人知情背名句?烂熟于胸写法领悟借鉴素材发现应用领读课文精读课文全解课文第四单元晨读识记板块第16课语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块智者的责任

智者广收天下门徒,聚有百余人。每天智者都教他们修身养性,习文练武。弟子们珍惜难得的教育机会,大多刻苦研习,虚心请教。只有一人不服管教,只知道吃喝玩乐。 几年之后,弟子们几乎都掌握了一技之长,声名远播。而那个冥顽不灵的人仍旧浑浑噩噩,整日里招惹是非,并搅扰师兄师弟们的学业。于是弟子们聚集在一起来找智者:“老师啊,请您开除那个坏蛋吧!”

“不行,我要收留他。” 弟子们愤怒了:“您要是仍把那个坏蛋留在这里,我们可要集体离开了。”但智者仍强硬地坚持自己的态度。几天后,弟子们果然纷纷离去。十几年后,最顽劣的弟子终于修成正果。

有一百只羊走失了一只,急忙到处寻找的不正是那走失的一只吗?智者的智慧在于帮助那最需要帮助的。 一、人物档案

归有光(1506-1571),明代文学

家。字熙甫,号震川,又号项脊生,

昆山(今属江苏)人。嘉靖进士,官至

南京太仆寺卿。读书讲学,生徒常达

数百人,被称为震川先生。他的作品

以散文为主,其文即事抒情,真切感人;注重细节,刻绘生动;篇幅短小,言简意赅;结构精巧,波折多变。他发扬了唐宋散文的优良传统,后人把他和唐顺之、茅坤等人并称为“唐宋派”。著有《震川先生全集》。 二、人物轶事

归有光九考进士

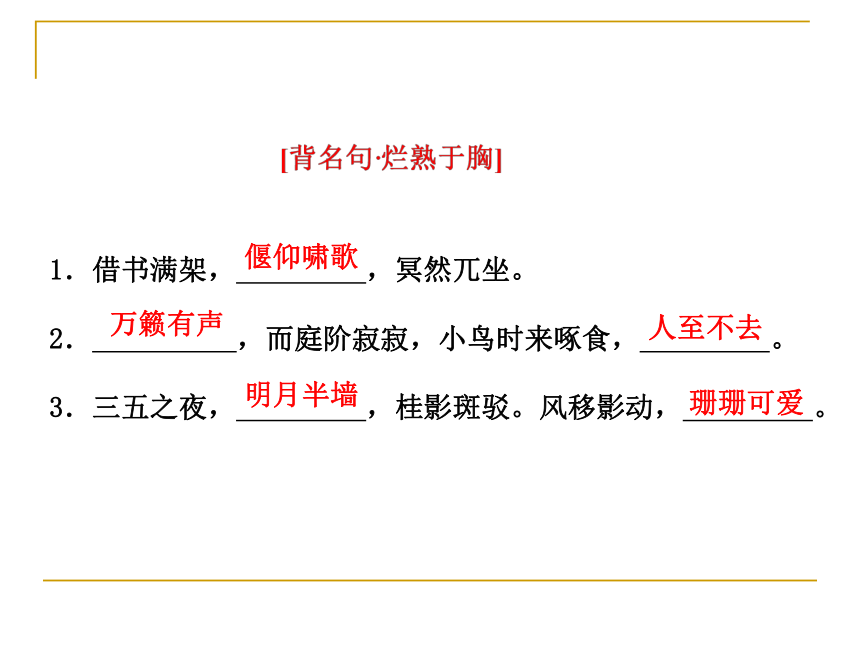

嘉靖四十四年(1565),归有光第九次去参加会试。试前他已不抱任何希望了。再过一年他就六十岁了,这是他最后一次进入科场,倘若再不中,他就打算回乡安心教书养老,不再入仕。就在灰心之际,希望之门却徐徐为他打开了。历经漫长的磨难后,归有光终于在晚年考中进士,得以实现自己的夙愿。而此时的他早已鬓发皆白,垂垂老矣。 按照惯例,三甲进士都要外放地方任官。选授给归有光的官职是湖州长兴县令(今浙江长兴县),官阶正七品。归有光考虑到自己年老体弱,不适宜长途跋涉,过度操劳,于是上了份奏折请求改任文学博士之类的闲官,但未获批准。临行前,亲友们纷纷来安慰。归有光却豁达地说道:“没关系。我为什么不能去做县令?如果天底下的读书人都不愿去做,又有谁去做县令呢?”1.借书满架, ,冥然兀坐。

2. ,而庭阶寂寂,小鸟时来啄食, 。

3.三五之夜, ,桂影斑驳。风移影动, 。偃仰啸歌万籁有声人至不去明月半墙珊珊可爱 一、背景链接

本文从开头至“殆有神护者”为归有光18岁时所写,从“余既为此志”至最后则写于15年后。归有光这15年间的生活变故、感情历程等背景需加以了解。归有光19岁时以第一名补苏州府学生员,本文前半部分写在考试成功之前,充满着重振家业的使命感。按常理推测,以归有光如此出色的才华,应该得到命运之神的青睐,但19岁以后一直科举失利,其间经历了不少人生波折,如他23岁与魏氏结婚,次年长女出生,29岁时魏氏去世,后续娶王氏。补写后两年,即归有光35岁时才中举。因此,本文包含了归有光内心三个方面的伤痛:(1)家道中兴的重负;(2)幼年丧母和青年丧妻之痛;(3)科举之途的焦虑。 二、主旨领悟

文章以项脊轩为感情的触发点,以“多可喜,亦多可悲”的感触为主线,借项脊轩的几经兴废,着重叙述与之有关的家庭琐事和人事变迁,表达了对人亡物在、三世变迁的感慨以及对亲人的深切思念之情。三、行文脉络

古今异义词,古义:一丈见方;今义:寺院的住持方位名词活用作状语,向下方位名词活用作状语,从上面方位名词活用作状语,从前面名词活用作动词,砌墙结构助词,的2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)项脊轩,旧南阁子也。( )

译文:

(2)又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。(

)

译文:

(3)余稍为修葺,使不上漏。 ( )

译文: 判断句项脊轩,就是原来的南阁子。状语后置句(我)又在庭院里夹杂种植了兰花、桂树、竹子等,往日的栏杆,也就增加了新的光彩。省略句我稍微加以修补,使屋顶不再漏雨落灰。 [环节二 分析文理]

3.下列各句不属于表现作者自得其乐的喜悦之情的一

项是 ( )

A.日影反照,室始洞然

B.借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐

C.小鸟时来啄食,人至不去

D.明月半墙,桂影斑驳。风移影动,珊珊可爱解析:A项,是说经日光反射,屋子里才明亮起来,属于写景而非抒情。

答案:AD.“然予居于此,多可喜,亦多可悲”一句承上启下,

“多可喜”收束上文,“亦多可悲”引出对家庭生活琐事的回忆。

解析:A项,“悲喜交加之情”说法不当,本段叙述项脊轩修葺前后的不同变化,抒发的感情是“喜”。

答案:A数词用作名词,一体,整体及,等待古今异义词,古义:到处;今义:副词,表示某种情况通常在一定条件下才会出现或发生连词,表修饰名词用作动词,用饭总共,一共名词用作动词,喂奶,哺育名词用作状语,在西面通“尔”,你,你的代词,你等到通“合”,关闭名词用作动词,收效,指取得科举功名音节助词名词用作动词,上朝关闭连词,表修饰大概窗户2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)妪,先大母婢也。( )

译文:

(2)先是,庭中通南北为一。(

)

译文:

(3)室西连于中闺。( )

译文: 判断句这个老妇人,是我死去的祖母的婢女。省略句,“先”后省略介词“于”在这以前,庭院南北相通是一个整体。轩室的西边和内室相连。状语后置句(4)余自束发读书轩中。(

)

译文:

(5)家有老妪,尝居于此。( )

译文:

(6)轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。( )

译文:

省略句,“读书”后省略介词“于”我从十五岁起就在轩内读书。状语后置句家里有个老妇人,曾经在这里居住过。被动句项脊轩一共遭过四次火灾,竟然没有被烧毁,大概是有神灵在保护着吧。 [环节二 分析文理]

3.下列各句不属于表现归有光“悲”的一项是 ( )

A.东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅

B.语未毕,余泣,妪亦泣

C.瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁

D.余扃牖而居,久之能以足音辨人

解析:D项,关上窗户,刻苦攻读,久而久之,能凭脚步声来判断往来的行人。不能表现“悲”。

答案:DD.第四段与首段呼应,进一步表现出项脊轩内外的寂

静清幽以及对人和对屋的深厚感情。

解析:C项,从文中看,作者写祖母赠“象笏”之事,意在含蓄表明自己辜负了祖母期望的沉痛之情,所以才“长号不自禁”。

答案:C女子出嫁名词活用作状语,亲手2.翻译下列句子,并探究句式特点。

其制稍异于前,然自后余多在外,不常居。(

)

译文:

状语后置句那形式与以前稍有不同,然而此后我长期在外面谋生,不常回轩中居住。D.妻子死之年归有光种下的枇杷树,现已“亭亭

如盖”。作者睹物思人,倍觉伤感。

解析:D项,对“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也”理解错误,枇杷树是归有光妻子亲手种植的而非归有光种植。

答案:D 1.结构严谨、文脉贯通

文章虽然作于不同时期,同一时期又叙写各种不同的琐事,但并不给人以松散、拖沓的感觉。相反,由于文章紧扣项脊轩来写,又用或喜或悲的感情作为贯通全篇的意脉,因此,那些看似散漫无章的生活琐事就构成了一个完整有机的整体,使得全文结构严谨、文脉贯通。 2.善于撷取生活中的细节和场面来表现人物

作者善于从日常生活中选取那些感受最深的细节和场面,表现人物的风貌,寄托内心的感情。如写修葺后的南阁子,图书满架,小鸟时来,明月半墙,桂影斑驳,把作者的偃仰啸歌、怡然自得的情绪充分表达了出来。又如写老妪叙述母亲之事,寥寥数语,老妪的神情、母亲的慈爱无不尽现纸上。对祖母的回忆尤其感人。祖母爱怜的言辞、离去时的喃喃自语、以手阖扉以及持象笏至的动作等,把对孙儿的关心、疼爱和期待,惟妙惟肖地表现了出来。此外,妻婚后来轩的往事,从娘家回来后转述的诸小妹语,亭亭如盖的枇杷树等细节,无不真切感人。点 击 下 图 进 入

智者广收天下门徒,聚有百余人。每天智者都教他们修身养性,习文练武。弟子们珍惜难得的教育机会,大多刻苦研习,虚心请教。只有一人不服管教,只知道吃喝玩乐。 几年之后,弟子们几乎都掌握了一技之长,声名远播。而那个冥顽不灵的人仍旧浑浑噩噩,整日里招惹是非,并搅扰师兄师弟们的学业。于是弟子们聚集在一起来找智者:“老师啊,请您开除那个坏蛋吧!”

“不行,我要收留他。” 弟子们愤怒了:“您要是仍把那个坏蛋留在这里,我们可要集体离开了。”但智者仍强硬地坚持自己的态度。几天后,弟子们果然纷纷离去。十几年后,最顽劣的弟子终于修成正果。

有一百只羊走失了一只,急忙到处寻找的不正是那走失的一只吗?智者的智慧在于帮助那最需要帮助的。 一、人物档案

归有光(1506-1571),明代文学

家。字熙甫,号震川,又号项脊生,

昆山(今属江苏)人。嘉靖进士,官至

南京太仆寺卿。读书讲学,生徒常达

数百人,被称为震川先生。他的作品

以散文为主,其文即事抒情,真切感人;注重细节,刻绘生动;篇幅短小,言简意赅;结构精巧,波折多变。他发扬了唐宋散文的优良传统,后人把他和唐顺之、茅坤等人并称为“唐宋派”。著有《震川先生全集》。 二、人物轶事

归有光九考进士

嘉靖四十四年(1565),归有光第九次去参加会试。试前他已不抱任何希望了。再过一年他就六十岁了,这是他最后一次进入科场,倘若再不中,他就打算回乡安心教书养老,不再入仕。就在灰心之际,希望之门却徐徐为他打开了。历经漫长的磨难后,归有光终于在晚年考中进士,得以实现自己的夙愿。而此时的他早已鬓发皆白,垂垂老矣。 按照惯例,三甲进士都要外放地方任官。选授给归有光的官职是湖州长兴县令(今浙江长兴县),官阶正七品。归有光考虑到自己年老体弱,不适宜长途跋涉,过度操劳,于是上了份奏折请求改任文学博士之类的闲官,但未获批准。临行前,亲友们纷纷来安慰。归有光却豁达地说道:“没关系。我为什么不能去做县令?如果天底下的读书人都不愿去做,又有谁去做县令呢?”1.借书满架, ,冥然兀坐。

2. ,而庭阶寂寂,小鸟时来啄食, 。

3.三五之夜, ,桂影斑驳。风移影动, 。偃仰啸歌万籁有声人至不去明月半墙珊珊可爱 一、背景链接

本文从开头至“殆有神护者”为归有光18岁时所写,从“余既为此志”至最后则写于15年后。归有光这15年间的生活变故、感情历程等背景需加以了解。归有光19岁时以第一名补苏州府学生员,本文前半部分写在考试成功之前,充满着重振家业的使命感。按常理推测,以归有光如此出色的才华,应该得到命运之神的青睐,但19岁以后一直科举失利,其间经历了不少人生波折,如他23岁与魏氏结婚,次年长女出生,29岁时魏氏去世,后续娶王氏。补写后两年,即归有光35岁时才中举。因此,本文包含了归有光内心三个方面的伤痛:(1)家道中兴的重负;(2)幼年丧母和青年丧妻之痛;(3)科举之途的焦虑。 二、主旨领悟

文章以项脊轩为感情的触发点,以“多可喜,亦多可悲”的感触为主线,借项脊轩的几经兴废,着重叙述与之有关的家庭琐事和人事变迁,表达了对人亡物在、三世变迁的感慨以及对亲人的深切思念之情。三、行文脉络

古今异义词,古义:一丈见方;今义:寺院的住持方位名词活用作状语,向下方位名词活用作状语,从上面方位名词活用作状语,从前面名词活用作动词,砌墙结构助词,的2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)项脊轩,旧南阁子也。( )

译文:

(2)又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。(

)

译文:

(3)余稍为修葺,使不上漏。 ( )

译文: 判断句项脊轩,就是原来的南阁子。状语后置句(我)又在庭院里夹杂种植了兰花、桂树、竹子等,往日的栏杆,也就增加了新的光彩。省略句我稍微加以修补,使屋顶不再漏雨落灰。 [环节二 分析文理]

3.下列各句不属于表现作者自得其乐的喜悦之情的一

项是 ( )

A.日影反照,室始洞然

B.借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐

C.小鸟时来啄食,人至不去

D.明月半墙,桂影斑驳。风移影动,珊珊可爱解析:A项,是说经日光反射,屋子里才明亮起来,属于写景而非抒情。

答案:AD.“然予居于此,多可喜,亦多可悲”一句承上启下,

“多可喜”收束上文,“亦多可悲”引出对家庭生活琐事的回忆。

解析:A项,“悲喜交加之情”说法不当,本段叙述项脊轩修葺前后的不同变化,抒发的感情是“喜”。

答案:A数词用作名词,一体,整体及,等待古今异义词,古义:到处;今义:副词,表示某种情况通常在一定条件下才会出现或发生连词,表修饰名词用作动词,用饭总共,一共名词用作动词,喂奶,哺育名词用作状语,在西面通“尔”,你,你的代词,你等到通“合”,关闭名词用作动词,收效,指取得科举功名音节助词名词用作动词,上朝关闭连词,表修饰大概窗户2.翻译下列句子,并探究句式特点。

(1)妪,先大母婢也。( )

译文:

(2)先是,庭中通南北为一。(

)

译文:

(3)室西连于中闺。( )

译文: 判断句这个老妇人,是我死去的祖母的婢女。省略句,“先”后省略介词“于”在这以前,庭院南北相通是一个整体。轩室的西边和内室相连。状语后置句(4)余自束发读书轩中。(

)

译文:

(5)家有老妪,尝居于此。( )

译文:

(6)轩凡四遭火,得不焚,殆有神护者。( )

译文:

省略句,“读书”后省略介词“于”我从十五岁起就在轩内读书。状语后置句家里有个老妇人,曾经在这里居住过。被动句项脊轩一共遭过四次火灾,竟然没有被烧毁,大概是有神灵在保护着吧。 [环节二 分析文理]

3.下列各句不属于表现归有光“悲”的一项是 ( )

A.东犬西吠,客逾庖而宴,鸡栖于厅

B.语未毕,余泣,妪亦泣

C.瞻顾遗迹,如在昨日,令人长号不自禁

D.余扃牖而居,久之能以足音辨人

解析:D项,关上窗户,刻苦攻读,久而久之,能凭脚步声来判断往来的行人。不能表现“悲”。

答案:DD.第四段与首段呼应,进一步表现出项脊轩内外的寂

静清幽以及对人和对屋的深厚感情。

解析:C项,从文中看,作者写祖母赠“象笏”之事,意在含蓄表明自己辜负了祖母期望的沉痛之情,所以才“长号不自禁”。

答案:C女子出嫁名词活用作状语,亲手2.翻译下列句子,并探究句式特点。

其制稍异于前,然自后余多在外,不常居。(

)

译文:

状语后置句那形式与以前稍有不同,然而此后我长期在外面谋生,不常回轩中居住。D.妻子死之年归有光种下的枇杷树,现已“亭亭

如盖”。作者睹物思人,倍觉伤感。

解析:D项,对“庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也”理解错误,枇杷树是归有光妻子亲手种植的而非归有光种植。

答案:D 1.结构严谨、文脉贯通

文章虽然作于不同时期,同一时期又叙写各种不同的琐事,但并不给人以松散、拖沓的感觉。相反,由于文章紧扣项脊轩来写,又用或喜或悲的感情作为贯通全篇的意脉,因此,那些看似散漫无章的生活琐事就构成了一个完整有机的整体,使得全文结构严谨、文脉贯通。 2.善于撷取生活中的细节和场面来表现人物

作者善于从日常生活中选取那些感受最深的细节和场面,表现人物的风貌,寄托内心的感情。如写修葺后的南阁子,图书满架,小鸟时来,明月半墙,桂影斑驳,把作者的偃仰啸歌、怡然自得的情绪充分表达了出来。又如写老妪叙述母亲之事,寥寥数语,老妪的神情、母亲的慈爱无不尽现纸上。对祖母的回忆尤其感人。祖母爱怜的言辞、离去时的喃喃自语、以手阖扉以及持象笏至的动作等,把对孙儿的关心、疼爱和期待,惟妙惟肖地表现了出来。此外,妻婚后来轩的往事,从娘家回来后转述的诸小妹语,亭亭如盖的枇杷树等细节,无不真切感人。点 击 下 图 进 入