1.1 我与地坛(节选) 课件(苏教必修2)

文档属性

| 名称 | 1.1 我与地坛(节选) 课件(苏教必修2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 09:18:40 | ||

图片预览

文档简介

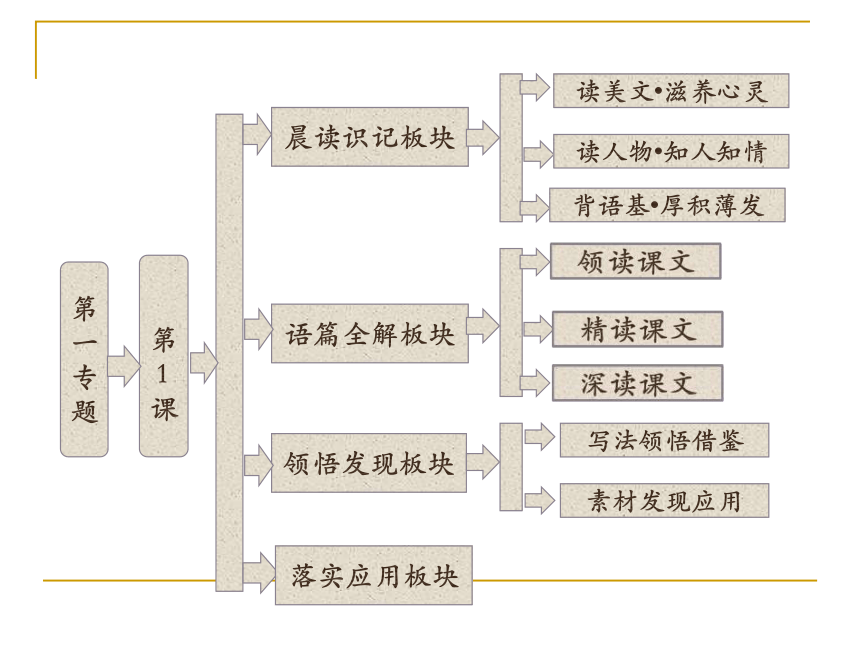

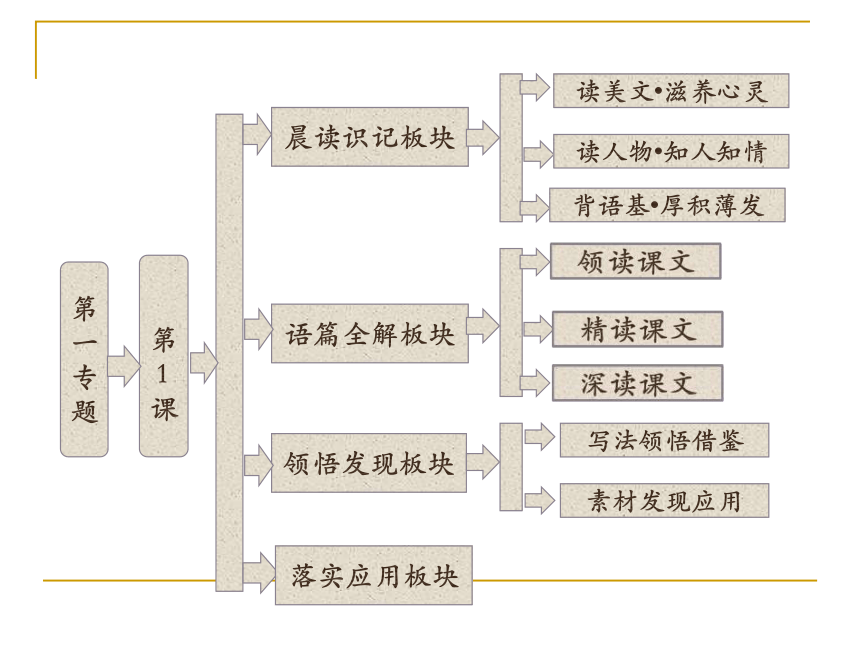

课件65张PPT。第一专题晨读识记板块

第1课

语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背语基?厚积薄发写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵] 珍爱生命

在浩渺的宇宙中,有一个淡蓝色的星球,它赋予我们生命,是我们的生命家园。每个人的生命都是独一无二的,生命对每个人只有一次,每个人对生命的体验也是不同的。生命的色彩不管是明亮还是灰暗,生命的滋味不管是甜美还是苦涩,总之我们不能忘记:珍爱生命。珍爱生命,维护健康,是我们人生道路上的必修课。 每个人的生命都是一种权利,人的生命权是与生俱来最神圣的权利。我们每个人都要好好地活着,珍爱我们的生命权。

正因为生命是一种权利,珍爱生命就成了一种义务。生命对于我们每个人来说只有一次,每个人的生命不仅属于我们自己,而且属于一切爱我们的人,属于社会。我们不应该随意糟蹋自己的生命,放弃自己的生命。 其实,我们每人活着,都已经从大自然、社会、家庭那里得到很多了,只是没有常常发现。用感激之心来看待生命,我们就会发现:平凡的生命也是如此的丰富多彩。

愉悦固然能使生命美丽,处处幸运,能将生命的价值托起。但遗憾、痛苦有时可以把生命的价值提升。生命的成功固然美好,点点遗憾有时也是一种美丽。[读人物·知人知情]一、作者档案二、人物颂歌

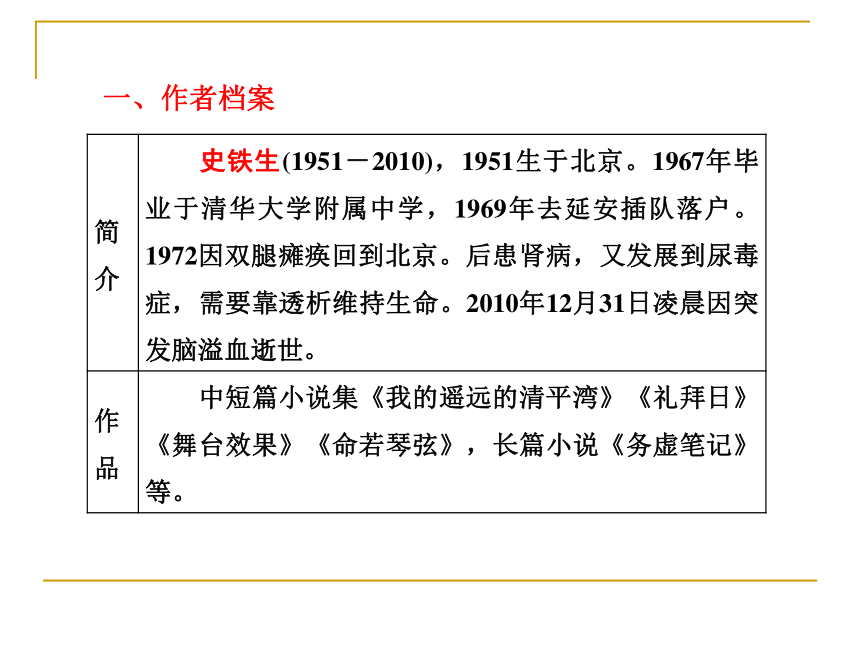

真正的写者——史铁生

地坛犹在,那个写《我与地坛》的人却走了。

很多年前,史铁生曾经说过的那个必将来临的节日终于来临,2010年的最后一天,他应该走得了无牵挂。

轮椅生涯给了他大量独自思考的时间,历经20年岁月,他的作品昭示他获得了生命的宁静。 真正获得了宁静的人非但不是麻木的生硬的,反而是极其敏感极其温厚也是极其丰富极其坚韧的。他可能为草的凋零或者树叶的飘落而伤感,也可能替一位素不相识的弱智小女孩而担忧,他会长久地怀想下放地穿着开花棉袄吹唢呐的穷吹手,也会在梦里一次次梦见被他使唤过的老黑牛与红犍牛,他激赏刘易斯步态的美感,羡慕刘易斯的力量与速度,他对已经去世的母亲怀有深深的歉疚,对一直关怀和帮助自己的朋友和亲人充满感激之情,他思考过怎样生也思考过怎样死,说到生的时候,他有那么多山重水复的烦恼和柳暗花明的喜悦,讲到死的时候他事无巨细从心态、方式到装裹和墓地,全都娓娓道来更谈笑风生……我们从史铁生的文字里看得到一个人内心无一日止息的起伏,同时也在这个人内心的起伏中解读了宁静。

2010年,中国失去了一个真正的写者,但他留下的那些文字终将不朽。[背语基·厚积薄发]tuìpìtān pǐzhuócùxī sūtānjìlǚyùyùnjuànjùnjíjièsùxiùxiǔqiánɡqiǎnɡjiànɡtiētiětiè嘈漕糟遐瑕暇芜庑怃妩撅蹶獗镢帖贴砧挺铤肆肄三、熟语积累

(一)熟语释义

1.专心致志:一心一意;集中精神。

2.亘古不变:从古到今从未变过,形容空间或时间上的

连续不断。

3.历尽沧桑:比喻经历了很多的变故。

4.声名狼藉:形容名声极坏。

5.蹑手蹑脚:形容走路时脚步放得很轻。

6.急于求成:急切地要达到目的。(二)熟语运用

根据上面解释及语境填写恰当的熟语。

1.经常发生的内地旅行团被强行购物的事件,使香港

导游 。

2.美国密歇根大学心理学和神经学科学家最新研究发

现,人的大脑只有在持续不间断地处理一件事务的时候才能发挥最佳功能, 地做事效果更佳。声名狼藉专心致志四、词语辨析

1.荒芜 荒僻荒僻荒芜2.失魂落魄 心神不定失魂落魄心神不定[本课考点提炼]一、背景链接

史铁生21岁时因病双腿瘫痪回到北京,后到街道工厂当工人,1981年因病情加重停薪留职回家。双腿瘫痪后,史铁生的脾气变得暴怒无常,并多次产生过自杀的念头,让深爱他的母亲为此操尽了心。后来在母亲的帮助下,经历了在地坛痛苦的人生思考,史铁生重新找回了活下去的勇气,同时,他将自己这段时期的生活经历写成了《我与地坛》一文。文章写于1989年5月,改定于1990年1月,全文1万3千余字,共分七个部分,从诸多方面写了作者自己跟地坛的关系,其中主要内容是作者对于人生的思考。 二、主旨领悟

本文是史铁生自传性散文《我与地坛》其中的两节,作者以自己的亲身经历为基础,叙述了他多年来在地坛公园沉思流连所观察到的人生百态和对命运的感悟,讲述了人该怎样来看待生命中的苦难,最终由个人严酷的命运上升到生命永恒的不变,超越了个体有限的生命。文中的母亲与地坛融为一体,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛,歌颂了母爱的崇高伟大。三、行文脉络阅读第一部分的相关段落,思考并回答下面的问题。

1. “我”是在什么情况下进入地坛的?

提示:“我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”

“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界”——“我”是在颓废、迷惘的状态下进入地坛的。[对应考点一]2. 作者在第5段中说:“那儿是可以逃避

一个世界的另一个世界。”请解释“一个世界”和“另一个世界”的含意。

提示:“一个世界”指让“我”苦闷、彷徨、失望乃至绝望的现实世界。

“另一个世界”指“我”在人口密集的城市里的一个宁静的去处,一个能让“我”一天到晚消磨时光的地方。[对应考点二]3. 作者在第6段中说“这样想了好几

年”,最终弄明白了:“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这个事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”这个启示对作者的命运起到了什么作用?[对应考点二]提示:这是“我”在地坛里思考关于生死的问题得到的结论。对于生与死有了答案,但很无奈。于是顺理成章地安然于生命的挫折与命运的安排而不再恐惧,因而坦然地面对人生的重大问题,视“死”如“节日”,虽然残疾,但不再一味消极地想到死,而是豁达地面对死亡,从而获得了顽强活下去的信心。 本部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?有何作用? [对应考点一]古老、荒芜、冷落、沉寂从地坛的沧桑变化中,看到了人生的真相;在满园沉静中,看到自己,认识自己荒芜但并不衰败(充满生机)充满生命的激情园子虽荒芜,但并不衰败,那么,我虽残疾,却不应该颓废园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以我也不应因为残疾,而改变生命的本色,应该同样活得有意义 环境描写

解读:环境描写是指对人物所处的具体的社会环境和自然环境的描写。其中,社会环境是指能反映社会、时代特征的建筑、场所、陈设等景物以及民俗、民风等。自然环境是指自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等。 指津:环境描写的作用:

(1)交代故事发生的时间、地点或时代背景(社会环境)。

(2)渲染气氛,抒发作者情感,点明、深化主题。

(3)烘托人物形象,映衬人物心情。

(4)为下文故事情节的展开或表现主题作铺垫。

答题步骤:首先确定是自然环境还是社会环境;然后找出具体表现环境特点的词语,确定环境描写的具体作用。

应用:请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中的第8、9题。阅读第二部分的相关段落,思考并回答下面的问题。

5.在第1段中,作者说“给母亲出了一个难题”,你能

具体说一下这个难题是什么吗?

提示:她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。6. 作者在第8段中说:“我真想告诫所有

长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。”这句话表达了作者怎样的思想感情?

提示:“我”出于倔强、羞涩等复杂的原因,躲着母亲,拒绝与母亲交流。母亲懂得儿子的心理,儿子却不能体谅、回应母亲的心,等到自己能懂得母亲的时候,母亲却已经去世了,这句话表达了作者强烈的自责,同时也对别人提出诚恳的告诫。[对应考点二]7. 课文最后写道:“多年来我头一次意识到,

这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”这里的“车辙”和“脚印”是不是只是指实际中的“车辙”和“脚印”?为什么?

提示:这里的“车辙”和“脚印”是有着象征意义的。作者通过在地坛的长期静思,参悟了人生的意义,因此,“车

辙”可看做是作者心灵求索的轨迹。然而作者精神跋涉的每一步都有母亲的伴行,每一次挣扎都带给母亲忧虑和哀伤,是母亲目送他走过这条长长的路,因此,“脚印”又可抽象为母亲在那个阶段所起的作用。[对应考点二] 文章的题目是“我与地坛”,但不仅写了地坛的博大、宽广以及地坛对“我”的启示,还在第二部分用了大量的篇幅写母亲,这两部分有什么联系?

[探究思路][探究结论] 全文有明暗两条线索。明线是“我”与地坛,着重写了自己在地坛中对生命的思考,写地坛给“我”的

启示,即要平和豁达地对待生死;另一条线索是母亲无私、伟大的爱,表现了母亲对“我”的影响。第二部分主要写

母亲的悲苦与操心,说明是母爱让“我”变得坚强。开始,“我”是不理解母亲的,但随着精神阅历的丰富和年龄的

增加,“我”终于理解了母亲,读懂了母亲。母亲完全是

在苦难的折磨中走完一生的。母亲用自己的“活法”,为“我”解答了应该怎样活、怎样面对命运、怎样面对苦难的问题。文章结尾写到:“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”地坛是“我”获得生存信念的地方,也是“我”感受母爱最深的地方;地坛用它的胸怀包容着“我”,母亲用她的胸怀包容着“我”,所以写地坛的第一部分和写母亲的第二部分是合为一体的,统一在“我与地坛”这个题目之下。 1.妙用对比手法

文中多处采用对比手法,从而有效地传达了作者的种种感悟与思考。如写地坛的荒芜但并不衰败、充满生机,与

“我”的残疾自伤对比,“我”从中找到了生存的信心和勇气;“我”不顾母亲的感受常来地坛,与母亲承受痛苦而事事顺着“我”对比;“我”重来地坛想看到母亲的身影而母亲已不在,与过去母亲常来地坛看“我”而“我”却不理对比,表达了“我”的自责、悔恨和对母亲的怀念。?写法归纳 2.情、景、事、理相互契合,文本蕴意丰富

本文构思的关键是在“我”与地坛的关系上,重点在“ 我”从地坛那儿所获得的生存感悟上,作者写地坛突出的便是物我交融的精神默契。全文感情真挚感人,通篇都洋溢着对母亲深切的爱。在抒情中夹杂一些议论,突出了主题。同时,自然景物的描写渲染了气氛,达成了情、景、事、理的有机统一。 3.明线与暗线交织,结构严密

本文有两条线索,一明一暗,明线写地坛博大、宽广以及作者的成长、成熟,暗线写母亲无私、伟大的爱。通过明暗两条线索的结合行文,突出了文章的主题。 写作中如何使用双线结构法

所谓双线结构法,就是指写作的叙事过程中设置两条线索,每条线索都串起若干个细节单元,两线或平行展开,彼此映照、对比,最后在一定契合点汇合成一线,或交叉重叠,相互衬托,从而更好地传情达意的谋篇之法。双线结构是记叙类文章中常见的一种组合形式,同时存在和发展的两条线索便于拓展作品的广度和深度,更好地表现丰富而复杂的社会生活。?写法精讲 运用双线结构法叙事,或明暗两线推进,或同质两件事并行推进,或两件事交叉推进。都要注意两件事间的联系,选择好两件事间的联结点。选好两条线索的结合点,才会使文章成为一个有机的统一体。 在写作中如何运用“双线结构”?

1.包容式:包容式是最常见的双线结构。故事的发展以一条线索为明线,另一条包容在其中的为暗线。明线就是从文章表面文字中能看见的贯穿文章始终的,将文章联系起来成为一个整体的脉络。(明线一般是故事发展的情节,在表面用来穿针引线的线索)暗线是相对来说要从文章中分析得来的贯穿文章始末的线索。(暗线有很多种类,可能是人物的心理变化,可能是在某个时代下社会思想意识的变更,还可能是贯穿始终的关系,或者暗中歌颂什么、反对什么等作者的想法) 2.并行式:并行式结构中连缀文章的两条线索往往是并列存在、平行发展的,文章中出现的两个事件具有同等的地位,它们或是同向映衬或是反向对比,借助两者间的关系共同指向文章中心,更强烈鲜明地表现文章主题。 3.寓言型:它所运用的两条线索不再是两个并列的事件,而是具有主次关系的两则材料,其中的一则相对另一则具有寓言意味。寓言性材料的发展与故事合拍,就可以把故事的许多内容和情感蕴涵在寓言性材料中来表现,使主题显得丰厚而有意味。 针对练笔

请以“驯马场”为题,采用并行式双线结构法,填写下列空缺部分的内容,来体现高中三年的学习生活氛围。

题目:驯马场 线索一:(马儿的生活)马儿在辽阔的草原上追逐嬉戏,跃跃欲试→马儿进马棚进食,吸纳营养→马儿驰骋疆场,实现自身价值

线索二:(“我”的高中生活)高一:快乐无忧,无限憧憬

→(1)

→(2) 参考示例:(1)高二:废寝忘食,博览群书,蓄势待发 (2)高三:沙场点兵,一展宏图素材发现?运用范例 史铁生曾在《给盲童朋友》中写道:“生命是一个过程,是一个不断超越局限的过程。这便是命运,任何人都一样,在这个过程中,我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。”史铁生遇到了人生的弯道。当他意识到他的梦想被残缺的身体限制,人生的所有光彩仿佛都与他无关时,他消极过,他彷徨过。但,最终他选择加足马力,藐视痛苦,在人生的这个“弯道”上,史铁生以一次完美的超越赢得了这场比赛,获得了他独有的幸福。试想,如果史铁生在面对人生的“弯道”时没有直面挑战,而是选择了畏缩不前,那么他终将被对手超越,也无法在人生的跑道上比出自己的精彩。一个成功的人即使在人生的“弯道”处遇到强劲对手也一样可以靠自己的坚持和努力最终超越梦想。点击下列图片进入

第1课

语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背语基?厚积薄发写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵] 珍爱生命

在浩渺的宇宙中,有一个淡蓝色的星球,它赋予我们生命,是我们的生命家园。每个人的生命都是独一无二的,生命对每个人只有一次,每个人对生命的体验也是不同的。生命的色彩不管是明亮还是灰暗,生命的滋味不管是甜美还是苦涩,总之我们不能忘记:珍爱生命。珍爱生命,维护健康,是我们人生道路上的必修课。 每个人的生命都是一种权利,人的生命权是与生俱来最神圣的权利。我们每个人都要好好地活着,珍爱我们的生命权。

正因为生命是一种权利,珍爱生命就成了一种义务。生命对于我们每个人来说只有一次,每个人的生命不仅属于我们自己,而且属于一切爱我们的人,属于社会。我们不应该随意糟蹋自己的生命,放弃自己的生命。 其实,我们每人活着,都已经从大自然、社会、家庭那里得到很多了,只是没有常常发现。用感激之心来看待生命,我们就会发现:平凡的生命也是如此的丰富多彩。

愉悦固然能使生命美丽,处处幸运,能将生命的价值托起。但遗憾、痛苦有时可以把生命的价值提升。生命的成功固然美好,点点遗憾有时也是一种美丽。[读人物·知人知情]一、作者档案二、人物颂歌

真正的写者——史铁生

地坛犹在,那个写《我与地坛》的人却走了。

很多年前,史铁生曾经说过的那个必将来临的节日终于来临,2010年的最后一天,他应该走得了无牵挂。

轮椅生涯给了他大量独自思考的时间,历经20年岁月,他的作品昭示他获得了生命的宁静。 真正获得了宁静的人非但不是麻木的生硬的,反而是极其敏感极其温厚也是极其丰富极其坚韧的。他可能为草的凋零或者树叶的飘落而伤感,也可能替一位素不相识的弱智小女孩而担忧,他会长久地怀想下放地穿着开花棉袄吹唢呐的穷吹手,也会在梦里一次次梦见被他使唤过的老黑牛与红犍牛,他激赏刘易斯步态的美感,羡慕刘易斯的力量与速度,他对已经去世的母亲怀有深深的歉疚,对一直关怀和帮助自己的朋友和亲人充满感激之情,他思考过怎样生也思考过怎样死,说到生的时候,他有那么多山重水复的烦恼和柳暗花明的喜悦,讲到死的时候他事无巨细从心态、方式到装裹和墓地,全都娓娓道来更谈笑风生……我们从史铁生的文字里看得到一个人内心无一日止息的起伏,同时也在这个人内心的起伏中解读了宁静。

2010年,中国失去了一个真正的写者,但他留下的那些文字终将不朽。[背语基·厚积薄发]tuìpìtān pǐzhuócùxī sūtānjìlǚyùyùnjuànjùnjíjièsùxiùxiǔqiánɡqiǎnɡjiànɡtiētiětiè嘈漕糟遐瑕暇芜庑怃妩撅蹶獗镢帖贴砧挺铤肆肄三、熟语积累

(一)熟语释义

1.专心致志:一心一意;集中精神。

2.亘古不变:从古到今从未变过,形容空间或时间上的

连续不断。

3.历尽沧桑:比喻经历了很多的变故。

4.声名狼藉:形容名声极坏。

5.蹑手蹑脚:形容走路时脚步放得很轻。

6.急于求成:急切地要达到目的。(二)熟语运用

根据上面解释及语境填写恰当的熟语。

1.经常发生的内地旅行团被强行购物的事件,使香港

导游 。

2.美国密歇根大学心理学和神经学科学家最新研究发

现,人的大脑只有在持续不间断地处理一件事务的时候才能发挥最佳功能, 地做事效果更佳。声名狼藉专心致志四、词语辨析

1.荒芜 荒僻荒僻荒芜2.失魂落魄 心神不定失魂落魄心神不定[本课考点提炼]一、背景链接

史铁生21岁时因病双腿瘫痪回到北京,后到街道工厂当工人,1981年因病情加重停薪留职回家。双腿瘫痪后,史铁生的脾气变得暴怒无常,并多次产生过自杀的念头,让深爱他的母亲为此操尽了心。后来在母亲的帮助下,经历了在地坛痛苦的人生思考,史铁生重新找回了活下去的勇气,同时,他将自己这段时期的生活经历写成了《我与地坛》一文。文章写于1989年5月,改定于1990年1月,全文1万3千余字,共分七个部分,从诸多方面写了作者自己跟地坛的关系,其中主要内容是作者对于人生的思考。 二、主旨领悟

本文是史铁生自传性散文《我与地坛》其中的两节,作者以自己的亲身经历为基础,叙述了他多年来在地坛公园沉思流连所观察到的人生百态和对命运的感悟,讲述了人该怎样来看待生命中的苦难,最终由个人严酷的命运上升到生命永恒的不变,超越了个体有限的生命。文中的母亲与地坛融为一体,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛,歌颂了母爱的崇高伟大。三、行文脉络阅读第一部分的相关段落,思考并回答下面的问题。

1. “我”是在什么情况下进入地坛的?

提示:“我活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”

“两条腿残废后的最初几年,我找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了,我就摇了轮椅总是到它那儿去,仅为着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界”——“我”是在颓废、迷惘的状态下进入地坛的。[对应考点一]2. 作者在第5段中说:“那儿是可以逃避

一个世界的另一个世界。”请解释“一个世界”和“另一个世界”的含意。

提示:“一个世界”指让“我”苦闷、彷徨、失望乃至绝望的现实世界。

“另一个世界”指“我”在人口密集的城市里的一个宁静的去处,一个能让“我”一天到晚消磨时光的地方。[对应考点二]3. 作者在第6段中说“这样想了好几

年”,最终弄明白了:“一个人,出生了,这就不再是一个可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这个事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”这个启示对作者的命运起到了什么作用?[对应考点二]提示:这是“我”在地坛里思考关于生死的问题得到的结论。对于生与死有了答案,但很无奈。于是顺理成章地安然于生命的挫折与命运的安排而不再恐惧,因而坦然地面对人生的重大问题,视“死”如“节日”,虽然残疾,但不再一味消极地想到死,而是豁达地面对死亡,从而获得了顽强活下去的信心。 本部分共有三处景物描写,其景物特点分别是什么?有何作用? [对应考点一]古老、荒芜、冷落、沉寂从地坛的沧桑变化中,看到了人生的真相;在满园沉静中,看到自己,认识自己荒芜但并不衰败(充满生机)充满生命的激情园子虽荒芜,但并不衰败,那么,我虽残疾,却不应该颓废园子虽任人肆意雕琢却未改变本色,所以我也不应因为残疾,而改变生命的本色,应该同样活得有意义 环境描写

解读:环境描写是指对人物所处的具体的社会环境和自然环境的描写。其中,社会环境是指能反映社会、时代特征的建筑、场所、陈设等景物以及民俗、民风等。自然环境是指自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等。 指津:环境描写的作用:

(1)交代故事发生的时间、地点或时代背景(社会环境)。

(2)渲染气氛,抒发作者情感,点明、深化主题。

(3)烘托人物形象,映衬人物心情。

(4)为下文故事情节的展开或表现主题作铺垫。

答题步骤:首先确定是自然环境还是社会环境;然后找出具体表现环境特点的词语,确定环境描写的具体作用。

应用:请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中的第8、9题。阅读第二部分的相关段落,思考并回答下面的问题。

5.在第1段中,作者说“给母亲出了一个难题”,你能

具体说一下这个难题是什么吗?

提示:她知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。6. 作者在第8段中说:“我真想告诫所有

长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了可我已经来不及了。”这句话表达了作者怎样的思想感情?

提示:“我”出于倔强、羞涩等复杂的原因,躲着母亲,拒绝与母亲交流。母亲懂得儿子的心理,儿子却不能体谅、回应母亲的心,等到自己能懂得母亲的时候,母亲却已经去世了,这句话表达了作者强烈的自责,同时也对别人提出诚恳的告诫。[对应考点二]7. 课文最后写道:“多年来我头一次意识到,

这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”这里的“车辙”和“脚印”是不是只是指实际中的“车辙”和“脚印”?为什么?

提示:这里的“车辙”和“脚印”是有着象征意义的。作者通过在地坛的长期静思,参悟了人生的意义,因此,“车

辙”可看做是作者心灵求索的轨迹。然而作者精神跋涉的每一步都有母亲的伴行,每一次挣扎都带给母亲忧虑和哀伤,是母亲目送他走过这条长长的路,因此,“脚印”又可抽象为母亲在那个阶段所起的作用。[对应考点二] 文章的题目是“我与地坛”,但不仅写了地坛的博大、宽广以及地坛对“我”的启示,还在第二部分用了大量的篇幅写母亲,这两部分有什么联系?

[探究思路][探究结论] 全文有明暗两条线索。明线是“我”与地坛,着重写了自己在地坛中对生命的思考,写地坛给“我”的

启示,即要平和豁达地对待生死;另一条线索是母亲无私、伟大的爱,表现了母亲对“我”的影响。第二部分主要写

母亲的悲苦与操心,说明是母爱让“我”变得坚强。开始,“我”是不理解母亲的,但随着精神阅历的丰富和年龄的

增加,“我”终于理解了母亲,读懂了母亲。母亲完全是

在苦难的折磨中走完一生的。母亲用自己的“活法”,为“我”解答了应该怎样活、怎样面对命运、怎样面对苦难的问题。文章结尾写到:“多年来我头一次意识到,这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”地坛是“我”获得生存信念的地方,也是“我”感受母爱最深的地方;地坛用它的胸怀包容着“我”,母亲用她的胸怀包容着“我”,所以写地坛的第一部分和写母亲的第二部分是合为一体的,统一在“我与地坛”这个题目之下。 1.妙用对比手法

文中多处采用对比手法,从而有效地传达了作者的种种感悟与思考。如写地坛的荒芜但并不衰败、充满生机,与

“我”的残疾自伤对比,“我”从中找到了生存的信心和勇气;“我”不顾母亲的感受常来地坛,与母亲承受痛苦而事事顺着“我”对比;“我”重来地坛想看到母亲的身影而母亲已不在,与过去母亲常来地坛看“我”而“我”却不理对比,表达了“我”的自责、悔恨和对母亲的怀念。?写法归纳 2.情、景、事、理相互契合,文本蕴意丰富

本文构思的关键是在“我”与地坛的关系上,重点在“ 我”从地坛那儿所获得的生存感悟上,作者写地坛突出的便是物我交融的精神默契。全文感情真挚感人,通篇都洋溢着对母亲深切的爱。在抒情中夹杂一些议论,突出了主题。同时,自然景物的描写渲染了气氛,达成了情、景、事、理的有机统一。 3.明线与暗线交织,结构严密

本文有两条线索,一明一暗,明线写地坛博大、宽广以及作者的成长、成熟,暗线写母亲无私、伟大的爱。通过明暗两条线索的结合行文,突出了文章的主题。 写作中如何使用双线结构法

所谓双线结构法,就是指写作的叙事过程中设置两条线索,每条线索都串起若干个细节单元,两线或平行展开,彼此映照、对比,最后在一定契合点汇合成一线,或交叉重叠,相互衬托,从而更好地传情达意的谋篇之法。双线结构是记叙类文章中常见的一种组合形式,同时存在和发展的两条线索便于拓展作品的广度和深度,更好地表现丰富而复杂的社会生活。?写法精讲 运用双线结构法叙事,或明暗两线推进,或同质两件事并行推进,或两件事交叉推进。都要注意两件事间的联系,选择好两件事间的联结点。选好两条线索的结合点,才会使文章成为一个有机的统一体。 在写作中如何运用“双线结构”?

1.包容式:包容式是最常见的双线结构。故事的发展以一条线索为明线,另一条包容在其中的为暗线。明线就是从文章表面文字中能看见的贯穿文章始终的,将文章联系起来成为一个整体的脉络。(明线一般是故事发展的情节,在表面用来穿针引线的线索)暗线是相对来说要从文章中分析得来的贯穿文章始末的线索。(暗线有很多种类,可能是人物的心理变化,可能是在某个时代下社会思想意识的变更,还可能是贯穿始终的关系,或者暗中歌颂什么、反对什么等作者的想法) 2.并行式:并行式结构中连缀文章的两条线索往往是并列存在、平行发展的,文章中出现的两个事件具有同等的地位,它们或是同向映衬或是反向对比,借助两者间的关系共同指向文章中心,更强烈鲜明地表现文章主题。 3.寓言型:它所运用的两条线索不再是两个并列的事件,而是具有主次关系的两则材料,其中的一则相对另一则具有寓言意味。寓言性材料的发展与故事合拍,就可以把故事的许多内容和情感蕴涵在寓言性材料中来表现,使主题显得丰厚而有意味。 针对练笔

请以“驯马场”为题,采用并行式双线结构法,填写下列空缺部分的内容,来体现高中三年的学习生活氛围。

题目:驯马场 线索一:(马儿的生活)马儿在辽阔的草原上追逐嬉戏,跃跃欲试→马儿进马棚进食,吸纳营养→马儿驰骋疆场,实现自身价值

线索二:(“我”的高中生活)高一:快乐无忧,无限憧憬

→(1)

→(2) 参考示例:(1)高二:废寝忘食,博览群书,蓄势待发 (2)高三:沙场点兵,一展宏图素材发现?运用范例 史铁生曾在《给盲童朋友》中写道:“生命是一个过程,是一个不断超越局限的过程。这便是命运,任何人都一样,在这个过程中,我们遭遇痛苦,超越局限,从而感受幸福。”史铁生遇到了人生的弯道。当他意识到他的梦想被残缺的身体限制,人生的所有光彩仿佛都与他无关时,他消极过,他彷徨过。但,最终他选择加足马力,藐视痛苦,在人生的这个“弯道”上,史铁生以一次完美的超越赢得了这场比赛,获得了他独有的幸福。试想,如果史铁生在面对人生的“弯道”时没有直面挑战,而是选择了畏缩不前,那么他终将被对手超越,也无法在人生的跑道上比出自己的精彩。一个成功的人即使在人生的“弯道”处遇到强劲对手也一样可以靠自己的坚持和努力最终超越梦想。点击下列图片进入