1.2 最后的常春藤叶 课件(苏教必修2)

文档属性

| 名称 | 1.2 最后的常春藤叶 课件(苏教必修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

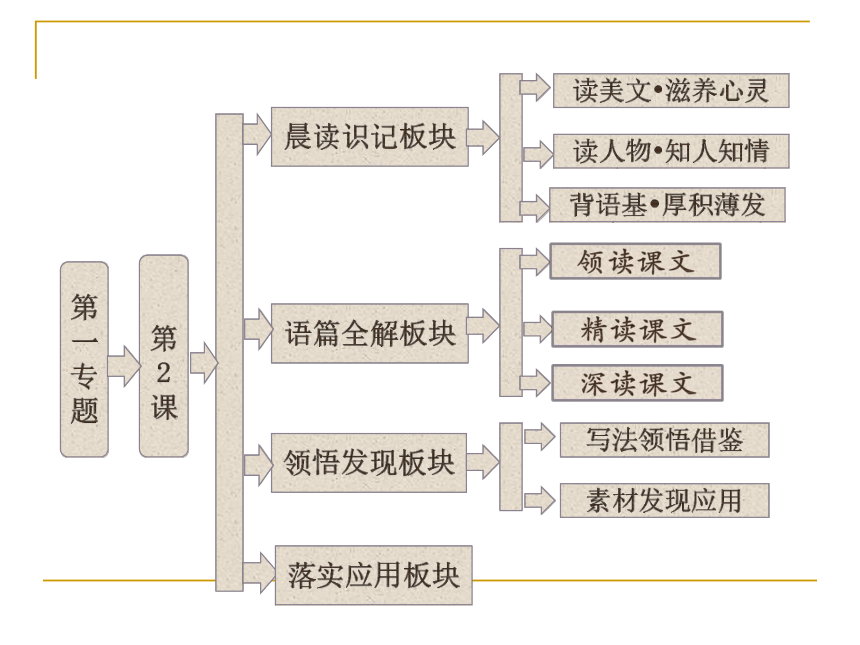

课件63张PPT。第一专题晨读识记板块

第2课

语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背语基?厚积薄发写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵] 叶 子

风轻灵却忧郁地拂过,大街小巷,绿野阡陌;水清凉并无声地流动,山涧浅沟,江河湖泊;春带走了冬的严寒,夏灼热了春的热情,秋消退着夏的奔放,冬冻结了秋的阴郁,等待着——再次消融,春暖花又开…… 它,或者说是“他”吧!在等待着,很安静,没有一丝声响。春?不,不是!那早就淡却了的春的娇嫩已不再显现,那散发着激情的墨绿身躯已淡化泛黄,死亡的阴影似乎已在“他”面前诱惑着,召唤着! “他”渐渐明白了:死,即来!因为青春的消逝,因为身躯的枯萎,以及——周围不再坚守,黯然地飘落,无声地风化在这苍茫的世界的——同伴。“他”不明白:自己为何要来到这个世界,伸展自己的身躯,释放自己的热情,最后却要飘落、消亡?千千万万默默无闻的“他们”一起释放——然后消亡?![读人物·知人知情]二、人物轶事

“欧·亨利”的由来

欧·亨利真名叫西德尼·波特。1896年,德克萨斯州陪审团以所谓侵吞一家银行存款的同谋罪对他进行控告,他于是乘上火车奔赴首府,打算去自首,但丢人现眼、身陷囹圄的可怕场景一直折磨着他,他没有勇气在首府下车,就一路来到了新奥尔良。 新奥尔良当时有一家人人皆知的“烟厂酒吧”,老板名叫欧·亨利,他懂得给报纸记者们搜罗一条条消息,因此各家报纸的记者常常光顾这家酒吧,看看亨利有没有新的消息,所以这地方便成了人们公认的报业俱乐部。身为作家的西德尼·波特也被这个地方吸引了。 一天早晨,艺术家思斯特·海普纳和年轻记者比利·包尔来到这个酒吧,波特走过去跟他们一起喝酒。他们东拉西扯地聊了几句后,波特转身对老板说:“欧·亨利!再照样来一份!”几个人等着,波特从口袋里掏出一篇稿子说:“弟兄们,瞧,这是我写的。我不想署上自己的名字,我用个什么名字才好呢?”

海普纳平静地说:“你干吗不干脆署上‘欧·亨利’呢?天知道,你不是常常把这个名字挂在嘴上吗?”

波特笑了,当时他并没把这玩笑放在心上。后来他进了监狱。在那间又小又脏的单人牢房里,他写了一篇无与伦比的短篇小说,然而署名却使他绞尽了脑汁,因为这名字必须掩盖自己的身份和耻辱。蓦然间,他脑子里闪出“烟厂酒吧”里那个快乐愉悦的场景,于是,便拿起面前的稿子,郑重地签上了“欧·亨利”。[背语基·厚积薄发]làbìnnìxūpiēdūnqìmiǎnxūyùxiànɡhànɡmāmǒmòkǎnjiànmómúchànzhàn倦蜷蹑慑蹑哨悄俏躁燥噪缅湎腼账帐怅三、熟语积累

(一)熟语释义

1.不速之客:速,邀请。指没有邀请而自己来的客人。

2.蹑手蹑脚:形容放轻脚步走的样子。也形容偷偷摸

摸、鬼鬼祟祟的样子。

3.明目张胆:原指有胆识,敢作敢为。后形容公开放

肆地干坏事。4.一筹莫展:筹,筹划、计谋;展,施展。一点计策

也施展不出,一点办法也想不出来。

5.莫名其妙:没有人能说明它的奥妙(道理)。指事情

很奇怪,使人不明白。

6.凄风苦雨:形容天气恶劣。比喻境遇悲惨凄凉,也

说凄风冷雨。

(二)熟语运用

根据上面解释及语境填写恰当的熟语。

1.蚂蚁像人类一样,也对擅闯家园的 向来不欢迎。

所以,当一只苍蝇落在它们中间时,这些蚂蚁立即围上去展开攻击。

2.有些企业只是被动地等待国外买家的光临,在主动开拓

国际市场方面 。

3.人生的路没有一贯的风和日丽,也有 。面对

生活的困难和压力要坚韧,要顽强,要自信。不速之客一筹莫展凄风苦雨四、词语辨析

1.启示 启事启示启事2.凝视 注视凝视注视[本课考点提炼]一、相关知识

欧·亨利式结尾

“欧·亨利式结尾”是指短篇小说大师们常常在文章情节结尾时突然让人物的心理情境发生出人意料的变化,或使主人公命运陡然逆转,出现意想不到的结果,但又在情理之中,符合生活实际,从而造成独特的艺术魅力。这种结尾艺术,在欧·亨利的作品中有充分的体现。 二、背景链接

19世纪80年代至20世纪初的美国,随着资本主义逐渐向垄断发展,各种社会矛盾日益显露出来。欧·亨利长期生活在社会下层,形形色色的社会形象使他对这些矛盾感同身受。曲折的人生、丰富的经历、独特的视角和敏锐的观察,使他情不自禁地把社会的各种现象形象地概括在自己的作品中,对贫民充满了同情,对资产阶级剥削者从不同角度予以批判和揭露,道出了下层劳动群众对剥削、压迫的愤怒与反抗的心声。 三、主旨领悟

本文通过记述老艺术家贝尔曼用生命绘制毕生杰作,重燃他人即将熄灭的生命火花的故事,歌颂了艺术家之间伟大的友谊,特别是老艺术家贝尔曼舍己救人的品德。同时,也告诉我们,在生与死、抗争与屈服之间,需要自己树立信心,做出努力,才能得胜,坚强的信念是生命赖以延续的精神支柱。三、行文脉络阅读课文第一部分(1~11自然段),思考并回答下面的问题。

1. 小说开头交代了怎样的环境?有什么

作用?

提示:这是一个街道错综复杂、居住空间狭窄、古色古香、艺术气息浓厚的社会下层艺术家聚居的小区。交代了故事发生的地点和环境,暗示了人物的身份和地位,为故事的发生、发展作铺垫。[对应考点二]2. 第4段中的句子“叫做‘肺炎’的不速

之客……他的脚步却放慢了”有何作用?

提示:使用拟人的手法形象地写出了肺炎的特点:说不上什么时候,说不定什么人都有可能患上肺炎。为下文琼珊得病作铺垫。[对应考点二]3.在琼珊患肺炎病危的时刻,医生为什么既不说治不好,

也不说可以治愈,而是说一切“在于她自己要不要活

下去”?

提示:因为在生与死、抗争与屈服之间,需要自己树立信心,作出努力,才能得胜。其实,我们每个人都会遇到困难和挫折,关键是看你有没有信心去面对,有没有勇气去战胜它。我们从琼珊的经历中可以看出,信念对一个人多么重要,而坚定的信念正是生命赖以延续的精神支柱。阅读课文第二部分(12~36自然段),思考并回答下面的问题。

4. 第18段中,对窗外景物的描写,在全

文有何作用?

提示:“二十英尺”,交代了常春藤与房间的距离;“差不多全吹落了”“藤枝,依附在那堵松动残缺的砖墙上”,交代了常春藤的总体情况。这些为后文展开情节作了铺垫。[对应考点二]5. 第30~36段中作者从哪些方面塑造了贝

尔曼的形象?请联系全文分析。

提示:从外貌和语言塑造贝尔曼的形象。初见时的外貌:性格暴躁、酗酒成性、牢骚满腹、郁郁不得志的老画家;得知琼珊病情时,表现了他的善良和同情心。再见贝尔曼时,他身体虚弱,病了两天就去世了。他因冒雨画最后一片叶子得肺炎去世,展现其崇高的爱心、自我牺牲的精神。我们看到贝尔曼平凡的甚至有点令人讨厌的外表下有一颗火热的爱心,虽穷困潦倒,却无私地关怀、帮助他人,甚至不惜付出生命的代价。作者借此歌颂了穷苦朋友间的珍贵友情和普通人的心灵美。[对应考点二] 分析小说的人物形象

解读:对人物形象的分析鉴赏是小说阅读的命题重点,命题者一般会从分析人物形象这一角度设置试题,具体说来大致包括以下几种题型:①概括指出人物的性格特征;②对文中人物进行客观公正的评析(包括作者自身对人物的态度和读者对人物的评价)。 指津:面对这些题型,我们该如何解答呢?

1.从分析人物的描写入手。

(1)正面描写刻画人物形象。正面描写就是通过直接描写人物的肖像、行动、语言、心理等,来揭示人物思想品质和性格特点,从而反映作品的主题的描写。(2)侧面描写刻画人物形象。侧面描写,概括地说就是通过他人的言行,来间接刻画人物的描写。 2.从分析小说的故事情节入手。

小说的故事情节是小说中用以表现主题或人物性格的一系列有组织的生活事件。阅读小说,既要紧紧抓住人物某个动作或某个事件,同时,也要注意小说情节的曲折跌宕。高考中涉及的小说往往是微型小说,虽然它写的是小题材,撷取的是生活中的一个小片段,却是生活内容的高度浓缩,应该说正是这高度浓缩的故事情节凸显了人物形象。 3.从分析小说的环境入手。

环境描写是指对人物所处的具体的社会环境和自然环境的描写。人物的活动,事件的展开,总是在一定社会环境、自然环境中进行的。小说的环境描写除了有交代故事的时代背景、渲染气氛的作用外,还有烘托人物性格的作用。

应用:请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中第9题。阅读课文第三部分(37~结尾),思考并回答下面的问题。

6.最后一片叶子与琼珊有怎样的关系?为什么最后的

常春藤叶能挽救琼珊的生命?提示:

7. 文章结尾揭示叶子是假的,在前文有哪

几处伏笔?

提示:本文结局出人意料,但处处埋有伏笔:

(1)总有一天,我要画一幅杰作。

(2)经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。它是藤上最后的一片叶子。靠近叶柄的颜色还是深绿的,但是锯齿形的边缘已染上了枯败的黄色。[对应考点一](3)黄昏时,她们看到墙上那片孤零零的藤叶依旧依附在茎上。

(4)那片常春藤叶仍在墙上。

(5)“你不是觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗?”

“最后的常春藤叶”除了指老画家贝尔曼画出的给了琼珊以信心和生命的叶子外,还有什么更深层的含意?请谈谈你的认识。

[探究思路][探究结论] 琼珊从叶子的飘落中联想到了生命的飘逝:

“最后的藤叶飘落下来。那时候我也该走了。”“我想摆脱一切,像一片可怜的、厌倦的藤叶,悠悠地往下飘,往下飘。”她将自然界中的叶子当做自己生命的寄托,把它看成活下去的精神支点。

对贝尔曼而言,这最后一片叶子是他的“绝笔”和

“杰作”,是他艺术生涯最后的作品,是维系琼珊生命的叶子,是他人生最精彩的杰作。这片给了琼珊生的希望和信念,挽救了她生命的“最后的常春藤叶”,闪烁着人性的光辉,是贝尔曼热爱他人和自我牺牲精神的象征。 1.“欧·亨利式”的幽默语言

文中语言很幽默。比如写肺病,“一个冷酷无情、肉眼看不见、医生管他叫做‘肺炎’的不速之客,在艺术区里蹑手蹑脚,用他的冰冷的手指这儿碰碰那儿摸摸”,这种拟人化的手法渲染了悲剧色彩。再比如写贝尔曼,“他耍了四十年画笔,仍同艺术女神隔有相当距离,连她的长袍的边缘都没有摸到”,在冷峻中给人以启发和思考。总之,这篇小说的语言看似荒诞不经、冷嘲热讽、玩世不恭,却饱含了沉重和苦闷、眼泪和痛苦、忧郁和残酷,是“含泪的微笑”。?写法归纳 2.“欧·亨利式”的结尾艺术

本文的结尾是“欧·亨利式”的结尾。欧·亨利在短篇 小说的艺术处理上最大的特点就是“小说的意外结局”,既在意料之外,又在情理之中。读者眼看着情节明明朝着一个方向发展,但结局往往来了个出其不意,然而那意外的结局一般来说是令人宽慰的,是带着眼泪的微笑。 琼珊病得危在旦夕,把生的希望寄托在常春藤的落叶上,而落叶很快就要落完,琼珊的生命自然就要终结,但偏偏有一片不落的叶子让她重新树立了生的信心。故事到此顺理成章,但又起一波,这片叶子是贝尔曼所画,是用生命画的,这样的结局出乎意料。琼珊的康复令人欣慰,而我们又不得不被这位老画家的精神感动得落泪。 写作中如何运用“欧·亨利式结尾”法

1.埋好伏笔

好的伏笔能起到暗示、点题、沟通文章内部联系、逆转人物关系等作用。文理通顺,情节的发展才合理,结尾才会让我们感到出乎意料却又在情理之中,往往能让人产生会心一笑、心灵共鸣或意外感悟等阅读惊喜,同时能使文章出色生辉,具有独特魅力。?写法精讲 2.巧用“蓄势”

在矛盾冲突发展到一定阶段时,有意识地加以控制,不使它一触即发,草草结束,而是延续它的总爆发,借以渲染蓄势,在写作中制造水到渠成的必然趋势,处处暗示读者必然要产生的某种、结局。但到结尾时,却突然来个“反弹琵琶”——与读者的期待恰恰相反,达到了“既在意料之外,又在情理之中”的效果。 针对练笔

阅读下面的文字,补写出结尾。

我在一大型商场推销某名牌彩电。一天,一对年轻夫妇,想买一台大屏幕彩电。在为他们耐心而又详细地推荐了几款彩电后,他们对其中一款比较中意,但是还有点犹豫。有了前几次失败的经历,这次我动了一点心思,我精心挑选了一盘介绍海南风光的光盘放入DVD机,我觉得这张光盘最能体现这款彩电的色彩与音质。 顿时,椰树摇曳,波光粼粼,涛声阵阵,鸟鸣

啁啾。

“太美了,犹如身临其境!”女的对男的说。

看到夫妇二人看得如痴如醉的样子,我不禁为自己的小聪明沾沾自喜。

“非常感谢你的推荐,我们决定了!”夫妇俩看完片子,嘀咕了一阵子,终于一脸坚决地对我说。 一番辛苦没有白费,我心中大喜。

可接下来女人的话让我几乎晕倒。

答: 参考示例:她说:“我们决定不买彩电了,我们决定用这笔钱去海南旅游,海南的风光真是太美了。要不是你放这个片子,我们都还不知道海南有这么好!”素材发现?运用范例 琼珊是一个对生活充满信心的姑娘,尽管命运并不垂青她,但她热爱自己从事的绘画事业,满怀信心地渴望有一天能去那不勒斯海湾写生。即使在身染重病、危在旦夕的时刻,她也没有完全丧失生的希望,而是将希望寄托在常春藤叶上。常春藤叶不落,琼珊的生命就不会终结,去那不勒斯海湾写生的愿望就能实现。在琼珊生命最艰难的时刻,最后这片常春藤叶给了她活下去的信念和力量。点击下列图片进入

第2课

语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背语基?厚积薄发写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵] 叶 子

风轻灵却忧郁地拂过,大街小巷,绿野阡陌;水清凉并无声地流动,山涧浅沟,江河湖泊;春带走了冬的严寒,夏灼热了春的热情,秋消退着夏的奔放,冬冻结了秋的阴郁,等待着——再次消融,春暖花又开…… 它,或者说是“他”吧!在等待着,很安静,没有一丝声响。春?不,不是!那早就淡却了的春的娇嫩已不再显现,那散发着激情的墨绿身躯已淡化泛黄,死亡的阴影似乎已在“他”面前诱惑着,召唤着! “他”渐渐明白了:死,即来!因为青春的消逝,因为身躯的枯萎,以及——周围不再坚守,黯然地飘落,无声地风化在这苍茫的世界的——同伴。“他”不明白:自己为何要来到这个世界,伸展自己的身躯,释放自己的热情,最后却要飘落、消亡?千千万万默默无闻的“他们”一起释放——然后消亡?![读人物·知人知情]二、人物轶事

“欧·亨利”的由来

欧·亨利真名叫西德尼·波特。1896年,德克萨斯州陪审团以所谓侵吞一家银行存款的同谋罪对他进行控告,他于是乘上火车奔赴首府,打算去自首,但丢人现眼、身陷囹圄的可怕场景一直折磨着他,他没有勇气在首府下车,就一路来到了新奥尔良。 新奥尔良当时有一家人人皆知的“烟厂酒吧”,老板名叫欧·亨利,他懂得给报纸记者们搜罗一条条消息,因此各家报纸的记者常常光顾这家酒吧,看看亨利有没有新的消息,所以这地方便成了人们公认的报业俱乐部。身为作家的西德尼·波特也被这个地方吸引了。 一天早晨,艺术家思斯特·海普纳和年轻记者比利·包尔来到这个酒吧,波特走过去跟他们一起喝酒。他们东拉西扯地聊了几句后,波特转身对老板说:“欧·亨利!再照样来一份!”几个人等着,波特从口袋里掏出一篇稿子说:“弟兄们,瞧,这是我写的。我不想署上自己的名字,我用个什么名字才好呢?”

海普纳平静地说:“你干吗不干脆署上‘欧·亨利’呢?天知道,你不是常常把这个名字挂在嘴上吗?”

波特笑了,当时他并没把这玩笑放在心上。后来他进了监狱。在那间又小又脏的单人牢房里,他写了一篇无与伦比的短篇小说,然而署名却使他绞尽了脑汁,因为这名字必须掩盖自己的身份和耻辱。蓦然间,他脑子里闪出“烟厂酒吧”里那个快乐愉悦的场景,于是,便拿起面前的稿子,郑重地签上了“欧·亨利”。[背语基·厚积薄发]làbìnnìxūpiēdūnqìmiǎnxūyùxiànɡhànɡmāmǒmòkǎnjiànmómúchànzhàn倦蜷蹑慑蹑哨悄俏躁燥噪缅湎腼账帐怅三、熟语积累

(一)熟语释义

1.不速之客:速,邀请。指没有邀请而自己来的客人。

2.蹑手蹑脚:形容放轻脚步走的样子。也形容偷偷摸

摸、鬼鬼祟祟的样子。

3.明目张胆:原指有胆识,敢作敢为。后形容公开放

肆地干坏事。4.一筹莫展:筹,筹划、计谋;展,施展。一点计策

也施展不出,一点办法也想不出来。

5.莫名其妙:没有人能说明它的奥妙(道理)。指事情

很奇怪,使人不明白。

6.凄风苦雨:形容天气恶劣。比喻境遇悲惨凄凉,也

说凄风冷雨。

(二)熟语运用

根据上面解释及语境填写恰当的熟语。

1.蚂蚁像人类一样,也对擅闯家园的 向来不欢迎。

所以,当一只苍蝇落在它们中间时,这些蚂蚁立即围上去展开攻击。

2.有些企业只是被动地等待国外买家的光临,在主动开拓

国际市场方面 。

3.人生的路没有一贯的风和日丽,也有 。面对

生活的困难和压力要坚韧,要顽强,要自信。不速之客一筹莫展凄风苦雨四、词语辨析

1.启示 启事启示启事2.凝视 注视凝视注视[本课考点提炼]一、相关知识

欧·亨利式结尾

“欧·亨利式结尾”是指短篇小说大师们常常在文章情节结尾时突然让人物的心理情境发生出人意料的变化,或使主人公命运陡然逆转,出现意想不到的结果,但又在情理之中,符合生活实际,从而造成独特的艺术魅力。这种结尾艺术,在欧·亨利的作品中有充分的体现。 二、背景链接

19世纪80年代至20世纪初的美国,随着资本主义逐渐向垄断发展,各种社会矛盾日益显露出来。欧·亨利长期生活在社会下层,形形色色的社会形象使他对这些矛盾感同身受。曲折的人生、丰富的经历、独特的视角和敏锐的观察,使他情不自禁地把社会的各种现象形象地概括在自己的作品中,对贫民充满了同情,对资产阶级剥削者从不同角度予以批判和揭露,道出了下层劳动群众对剥削、压迫的愤怒与反抗的心声。 三、主旨领悟

本文通过记述老艺术家贝尔曼用生命绘制毕生杰作,重燃他人即将熄灭的生命火花的故事,歌颂了艺术家之间伟大的友谊,特别是老艺术家贝尔曼舍己救人的品德。同时,也告诉我们,在生与死、抗争与屈服之间,需要自己树立信心,做出努力,才能得胜,坚强的信念是生命赖以延续的精神支柱。三、行文脉络阅读课文第一部分(1~11自然段),思考并回答下面的问题。

1. 小说开头交代了怎样的环境?有什么

作用?

提示:这是一个街道错综复杂、居住空间狭窄、古色古香、艺术气息浓厚的社会下层艺术家聚居的小区。交代了故事发生的地点和环境,暗示了人物的身份和地位,为故事的发生、发展作铺垫。[对应考点二]2. 第4段中的句子“叫做‘肺炎’的不速

之客……他的脚步却放慢了”有何作用?

提示:使用拟人的手法形象地写出了肺炎的特点:说不上什么时候,说不定什么人都有可能患上肺炎。为下文琼珊得病作铺垫。[对应考点二]3.在琼珊患肺炎病危的时刻,医生为什么既不说治不好,

也不说可以治愈,而是说一切“在于她自己要不要活

下去”?

提示:因为在生与死、抗争与屈服之间,需要自己树立信心,作出努力,才能得胜。其实,我们每个人都会遇到困难和挫折,关键是看你有没有信心去面对,有没有勇气去战胜它。我们从琼珊的经历中可以看出,信念对一个人多么重要,而坚定的信念正是生命赖以延续的精神支柱。阅读课文第二部分(12~36自然段),思考并回答下面的问题。

4. 第18段中,对窗外景物的描写,在全

文有何作用?

提示:“二十英尺”,交代了常春藤与房间的距离;“差不多全吹落了”“藤枝,依附在那堵松动残缺的砖墙上”,交代了常春藤的总体情况。这些为后文展开情节作了铺垫。[对应考点二]5. 第30~36段中作者从哪些方面塑造了贝

尔曼的形象?请联系全文分析。

提示:从外貌和语言塑造贝尔曼的形象。初见时的外貌:性格暴躁、酗酒成性、牢骚满腹、郁郁不得志的老画家;得知琼珊病情时,表现了他的善良和同情心。再见贝尔曼时,他身体虚弱,病了两天就去世了。他因冒雨画最后一片叶子得肺炎去世,展现其崇高的爱心、自我牺牲的精神。我们看到贝尔曼平凡的甚至有点令人讨厌的外表下有一颗火热的爱心,虽穷困潦倒,却无私地关怀、帮助他人,甚至不惜付出生命的代价。作者借此歌颂了穷苦朋友间的珍贵友情和普通人的心灵美。[对应考点二] 分析小说的人物形象

解读:对人物形象的分析鉴赏是小说阅读的命题重点,命题者一般会从分析人物形象这一角度设置试题,具体说来大致包括以下几种题型:①概括指出人物的性格特征;②对文中人物进行客观公正的评析(包括作者自身对人物的态度和读者对人物的评价)。 指津:面对这些题型,我们该如何解答呢?

1.从分析人物的描写入手。

(1)正面描写刻画人物形象。正面描写就是通过直接描写人物的肖像、行动、语言、心理等,来揭示人物思想品质和性格特点,从而反映作品的主题的描写。(2)侧面描写刻画人物形象。侧面描写,概括地说就是通过他人的言行,来间接刻画人物的描写。 2.从分析小说的故事情节入手。

小说的故事情节是小说中用以表现主题或人物性格的一系列有组织的生活事件。阅读小说,既要紧紧抓住人物某个动作或某个事件,同时,也要注意小说情节的曲折跌宕。高考中涉及的小说往往是微型小说,虽然它写的是小题材,撷取的是生活中的一个小片段,却是生活内容的高度浓缩,应该说正是这高度浓缩的故事情节凸显了人物形象。 3.从分析小说的环境入手。

环境描写是指对人物所处的具体的社会环境和自然环境的描写。人物的活动,事件的展开,总是在一定社会环境、自然环境中进行的。小说的环境描写除了有交代故事的时代背景、渲染气氛的作用外,还有烘托人物性格的作用。

应用:请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中第9题。阅读课文第三部分(37~结尾),思考并回答下面的问题。

6.最后一片叶子与琼珊有怎样的关系?为什么最后的

常春藤叶能挽救琼珊的生命?提示:

7. 文章结尾揭示叶子是假的,在前文有哪

几处伏笔?

提示:本文结局出人意料,但处处埋有伏笔:

(1)总有一天,我要画一幅杰作。

(2)经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。它是藤上最后的一片叶子。靠近叶柄的颜色还是深绿的,但是锯齿形的边缘已染上了枯败的黄色。[对应考点一](3)黄昏时,她们看到墙上那片孤零零的藤叶依旧依附在茎上。

(4)那片常春藤叶仍在墙上。

(5)“你不是觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗?”

“最后的常春藤叶”除了指老画家贝尔曼画出的给了琼珊以信心和生命的叶子外,还有什么更深层的含意?请谈谈你的认识。

[探究思路][探究结论] 琼珊从叶子的飘落中联想到了生命的飘逝:

“最后的藤叶飘落下来。那时候我也该走了。”“我想摆脱一切,像一片可怜的、厌倦的藤叶,悠悠地往下飘,往下飘。”她将自然界中的叶子当做自己生命的寄托,把它看成活下去的精神支点。

对贝尔曼而言,这最后一片叶子是他的“绝笔”和

“杰作”,是他艺术生涯最后的作品,是维系琼珊生命的叶子,是他人生最精彩的杰作。这片给了琼珊生的希望和信念,挽救了她生命的“最后的常春藤叶”,闪烁着人性的光辉,是贝尔曼热爱他人和自我牺牲精神的象征。 1.“欧·亨利式”的幽默语言

文中语言很幽默。比如写肺病,“一个冷酷无情、肉眼看不见、医生管他叫做‘肺炎’的不速之客,在艺术区里蹑手蹑脚,用他的冰冷的手指这儿碰碰那儿摸摸”,这种拟人化的手法渲染了悲剧色彩。再比如写贝尔曼,“他耍了四十年画笔,仍同艺术女神隔有相当距离,连她的长袍的边缘都没有摸到”,在冷峻中给人以启发和思考。总之,这篇小说的语言看似荒诞不经、冷嘲热讽、玩世不恭,却饱含了沉重和苦闷、眼泪和痛苦、忧郁和残酷,是“含泪的微笑”。?写法归纳 2.“欧·亨利式”的结尾艺术

本文的结尾是“欧·亨利式”的结尾。欧·亨利在短篇 小说的艺术处理上最大的特点就是“小说的意外结局”,既在意料之外,又在情理之中。读者眼看着情节明明朝着一个方向发展,但结局往往来了个出其不意,然而那意外的结局一般来说是令人宽慰的,是带着眼泪的微笑。 琼珊病得危在旦夕,把生的希望寄托在常春藤的落叶上,而落叶很快就要落完,琼珊的生命自然就要终结,但偏偏有一片不落的叶子让她重新树立了生的信心。故事到此顺理成章,但又起一波,这片叶子是贝尔曼所画,是用生命画的,这样的结局出乎意料。琼珊的康复令人欣慰,而我们又不得不被这位老画家的精神感动得落泪。 写作中如何运用“欧·亨利式结尾”法

1.埋好伏笔

好的伏笔能起到暗示、点题、沟通文章内部联系、逆转人物关系等作用。文理通顺,情节的发展才合理,结尾才会让我们感到出乎意料却又在情理之中,往往能让人产生会心一笑、心灵共鸣或意外感悟等阅读惊喜,同时能使文章出色生辉,具有独特魅力。?写法精讲 2.巧用“蓄势”

在矛盾冲突发展到一定阶段时,有意识地加以控制,不使它一触即发,草草结束,而是延续它的总爆发,借以渲染蓄势,在写作中制造水到渠成的必然趋势,处处暗示读者必然要产生的某种、结局。但到结尾时,却突然来个“反弹琵琶”——与读者的期待恰恰相反,达到了“既在意料之外,又在情理之中”的效果。 针对练笔

阅读下面的文字,补写出结尾。

我在一大型商场推销某名牌彩电。一天,一对年轻夫妇,想买一台大屏幕彩电。在为他们耐心而又详细地推荐了几款彩电后,他们对其中一款比较中意,但是还有点犹豫。有了前几次失败的经历,这次我动了一点心思,我精心挑选了一盘介绍海南风光的光盘放入DVD机,我觉得这张光盘最能体现这款彩电的色彩与音质。 顿时,椰树摇曳,波光粼粼,涛声阵阵,鸟鸣

啁啾。

“太美了,犹如身临其境!”女的对男的说。

看到夫妇二人看得如痴如醉的样子,我不禁为自己的小聪明沾沾自喜。

“非常感谢你的推荐,我们决定了!”夫妇俩看完片子,嘀咕了一阵子,终于一脸坚决地对我说。 一番辛苦没有白费,我心中大喜。

可接下来女人的话让我几乎晕倒。

答: 参考示例:她说:“我们决定不买彩电了,我们决定用这笔钱去海南旅游,海南的风光真是太美了。要不是你放这个片子,我们都还不知道海南有这么好!”素材发现?运用范例 琼珊是一个对生活充满信心的姑娘,尽管命运并不垂青她,但她热爱自己从事的绘画事业,满怀信心地渴望有一天能去那不勒斯海湾写生。即使在身染重病、危在旦夕的时刻,她也没有完全丧失生的希望,而是将希望寄托在常春藤叶上。常春藤叶不落,琼珊的生命就不会终结,去那不勒斯海湾写生的愿望就能实现。在琼珊生命最艰难的时刻,最后这片常春藤叶给了她活下去的信念和力量。点击下列图片进入