2.5 一个人的遭遇(节选) 课件(苏教必修2)

文档属性

| 名称 | 2.5 一个人的遭遇(节选) 课件(苏教必修2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 09:18:40 | ||

图片预览

文档简介

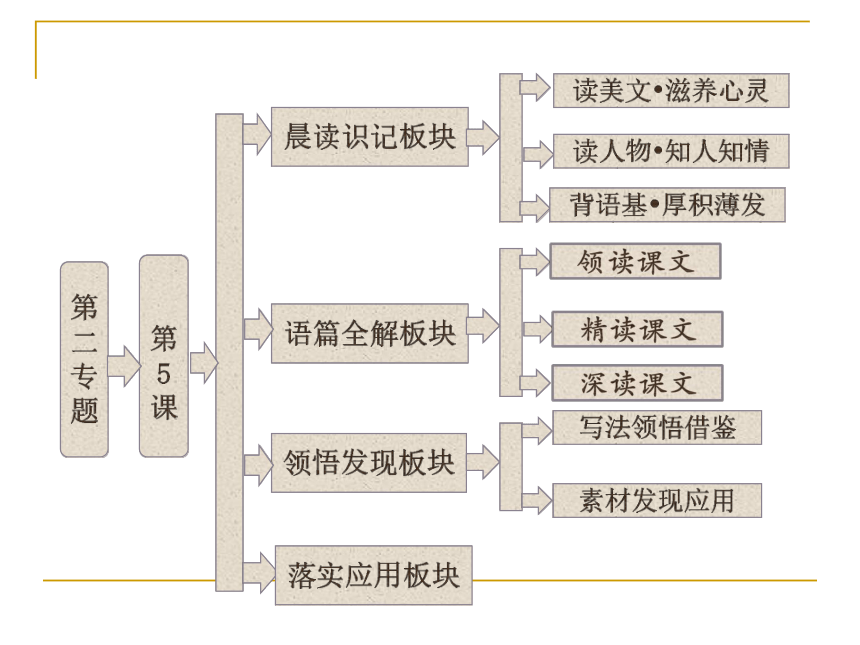

课件66张PPT。第二专题晨读识记板块

第5课

语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背语基?厚积薄发写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵]请把我埋得浅一些

“二战”时期,在一座纳粹集中营里,关押着很多犹太人,其中大多是妇女和儿童。他们受着纳粹无情的折磨,集中营的人数在不断减少。

有一个天真活泼的女孩,和她的母亲一起关在一个集中营里。一天,她的母亲和另外一些妇女被纳粹士兵带走了,从此,再也没有回来,人们知道,她们肯定是被杀害了。因为每天都有人被杀害,死亡的阴影笼罩着每一个人,谁也不知道自己是否能活到第二天。 但是这个小女孩不知道,她向大人们打听她的妈妈到哪里去了,为什么这么久了还不回来。大人们沉默着流下了泪,他们对小女孩说,你的妈妈找你爸爸去了,不久就会回来的。 小女孩没有等到妈妈回来。就在一天清晨,纳粹士兵用刺刀驱赶着,将她和其他数百名犹太人逼上了刑场。刑场上早就挖好了深坑,所有人都将一起被活埋在这里。人们沉默着,发不出任何声音。他们一个接一个地被纳粹士兵残酷地推进土坑。当一个纳粹士兵走到小女孩跟前,伸手要推她的时候,小女孩睁大漂亮的眼睛对纳粹士兵说:“叔叔,请你把我埋得浅一点好吗?要不,等我妈妈来找我的时候,就找不到了。”纳粹士兵伸出的手僵在了那里,周围顿时响起一片抽泣声,接着是一阵愤怒的呼喊…… 谁也没有逃出纳粹的魔掌,但小女孩纯真无邪的话却撞痛了人们的心,让他们在死亡之前找回了人性的尊严和力量。[读人物·知人知情]一、作者档案 二、人物颂歌

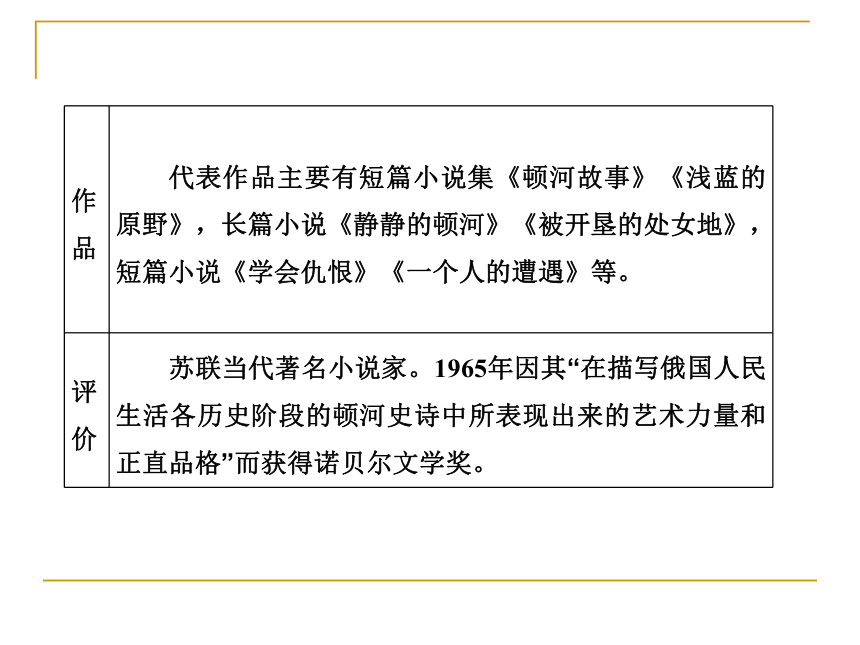

向善的肖洛霍夫

肖洛霍夫在1965年获诺贝尔文学奖,在瑞典的发奖仪式上说:“我作为一个作家,无论过去和现在都认为自己的天职在于,用我过去和将来的一切作品,向劳动的人民、建设的人民、英雄的人民表示敬意……我希望我的书,能够帮助人们变得更完美,心灵更纯洁,能够唤起对人的爱,唤起人们积极地为人道主义和人类的进步理想而斗争。如果我多少能做到这一点,我就是幸福的。” 他主张用自己的艺术作品去“帮助人们变得更好些,心灵更纯洁,唤起积极为人道主义和人类进步的理想而斗争的意向”,从而改变这个不完善的世界。

苏联批评家尤·鲁金说:“肖洛霍夫永远充满着对人的爱……他的心灵是向人的一切痛苦和所有能够把人变成大写字母的‘人’的美好东西敞开着的。”所以求善是肖洛霍夫艺术活动的目的和理想,他的美学思想就是用美的方式、艺术的方式去表现真和善,实现真、善、美的统一。[背语基·厚积薄发]jūlìzhìjīnshìjiǎozhōuchúsāilìnsèchàshāhèxiàqiáoqiàoléilěilèijiějièxièyānyànyè嘻嘻嬉消销勋陨殒狙沮诅诌谄管菅三、熟语积累

(一)熟语积累

1.神气活现:自以为了不起,得意又傲慢的样子。

2.狼吞虎咽:形容吃东西又猛又急。

3.百无聊赖:精神无所依托,感到非常无聊。

4.小心翼翼:形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽,多

用于人。(二)熟语运用

根据上面解释及语境填写恰当的熟语。

1.敌人占领了一个据点就 耀武扬威起来,结果

暴露了目标,被我军打了个正着。

2.是什么让印度如此 地从伊朗进口石油?甚

至不惜使用各种非常手段,无视美国的制裁法案。神气活现小心翼翼四、词语辨析

1.工夫 功夫工夫功夫2.不屈不挠 百折不挠不屈不挠百折不挠[本课考点提炼] 一、背景链接

这篇短篇小说发表于1956年,当时战争已经结束10年。卫国战争期间,肖洛霍夫始终同战士们战斗在一起,他饱览战争的残酷、人民的苦难,深深体会到人民的感情,更何况他自己也遭遇到家破人亡的悲剧……

1946年3月,战后的第一个春天,肖洛霍夫在顿河的渡口,遇见一个领着几岁男孩子的中年男子。这个男人在等渡船的时候,向肖洛霍夫讲述了自己艰难坎坷的一生。这个故事震撼了肖洛霍夫的心灵,使他久久不能平静。他回到维约申斯克区委会,对同志们说,他一定要把这个男人的故事写出来。可是他没有立即执笔,他似乎在思考什么。十年过去了,肖洛霍夫读了海明威的《老人与海》等作品以后,似有所感,他只用了一个星期的时间,身不离案地迅速写出了著名的短篇小说《一个人的命运》(又译《一个人的遭遇》),并被发表在苏联1956年除夕和1957年元旦的《真理报》上。 二、主旨领悟

这篇小说通过描写一个人——索科洛夫在第二次世界大战及战后遭遇的生活,展示了一个普通人在战争中的不幸遭遇,表现了战争给每个普通人生活及心灵上造成的深重灾难,揭露了战争的罪恶,同时表现了索科洛夫善良的心地。三、行文脉络阅读第1~10自然段,思考并回答下列问题。

1. “我的头好一阵习惯成自然地缩在肩

膀里,仿佛怕挨打一样。”第1段这一细节有什么作用?

提示:这一细节反映出“我”长期在集中营受到的是一种非人的虐待,表明了法西斯对俘虏的残暴,控诉了他们的恶劣行径。[对应考点二]2. 第6段中“我又像太阳从乌云里出

来那样喜气洋洋啦”,这句话运用了什么修辞?有何作用?

提示:这句话运用了比喻的修辞手法,生动形象地表达了“我”联系到亲人后的喜悦和对未来和平生活的向往与希望,并为下文写更深一层的打击作铺垫。[对应考点一]3. 如何理解第10段中“我的心里仿佛有样

东西断裂了……我不知所以地回到自己的部队里”这句话?

提示:战争使“我”失去了家庭,失去了妻子,惟一可使“我”欣慰的是“我”还有一个当大尉的儿子,“我”时常将这作为精神食粮,梦想将来可以享受天伦之乐。可埋葬了儿子后,“我”也就没有了精神寄托,这“断裂”是失去儿子的断裂,是“我”的心与这个世界的断裂。这句话写出“我”遭到了更大的打击,这更加体现了战争的残酷。[对应考点一]阅读第11~26自然段,思考并回答下列问题。

4. 第14段中“他是个很活泼的小家伙,却

不知怎的忽然沉默起来,想了一会儿,一双眼睛又慢慢地从自己那两条向上卷曲的长睫毛下打量着我,叹了一口气。这样的一个小雏儿,可已经学会叹气了”这一段细节描写有何作用?[对应考点一]提示:这几句是对一个无家可归的孤儿的描写,作者在这里既写出了他的可人之处,又写出了他小小年纪就得承受这样一个残酷的现实。反映了战争给儿童造成的创伤。是战争夺去了他双亲的性命,是战争将他变成了整日乞讨的流浪儿。这种细腻的刻画无疑更能够触动我们的心弦。

细节描写

解读:细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。细节,指人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。好的细节描写能把人物或事物最本质的性状鲜明而又逼真地呈现在读者面前,从而增强作品的真实感和艺术感染力。对细节描写的考查一般放在阅读中,多数题目考查对细节描写写作手法的判断及其作用的理解。 指津:

细节描写主要有以下几个作用:

(1)突出人物的性格;

(2)展开故事情节;

(3)创造典型环境;

(4)渲染人物的感情。

注意的问题:①要真,须入情入理;②要细,须小而具体;③要精,经典而传神。 解答此类题目,首先要找出属于细节描写的内容,然后联系内容分析其与作者所要表达的主旨的关系,进而判断出细节描写的作用。回答时要从以上四个作用去思考组织答案,但忌照搬,应依据具体内容进行分析后再拓展组织答案。

应用:请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中的第7题。5. 阅读课文第16自然段,分析“扑”

“吻”“叫”“贴”“哆嗦”等动词有怎样的表达效果?

提示:这些动词写出孩子反应的强烈,也写出了孩子对亲情的渴望,突出了孩子找到父爱、找到依靠、找到安全感的狂喜。孩子的喜悦心情恰恰暴露出战争的残酷与无情。[对应考点一]6. 作者为什么把领养凡尼亚这部分写得特

别详细?

提示:这件事是索科洛夫从战争创伤中走出来的重要转机。两个饱受战争创痛的人就像被飓风卷到一起的树叶,凡尼亚是索科洛夫余生的精神慰藉。和可爱的凡尼亚在一起,索科洛夫像又找到了家的感觉。他的全部希望,似乎寄托在了这个可怜的孤儿身上,凡尼亚成了索科洛夫生存的全部意义。同时凡尼亚这个形象的介入,进一步揭示出战争的罪恶,深化了作品主题。[对应考点一]7. 阅读课文第26自然段,理解“奇怪得很,

白天我总是表现得很坚强,从来不叹一口气,不叫一声

‘喔唷’,可是夜里醒来,整个枕头总是给泪水浸透了……”的深刻含意。

提示:一方面表明战争给索科洛夫的身体和心灵造成了巨大的创伤;另一方面表现索科洛夫对凡尼亚深深的爱怜,他害怕自己突然死去,而使可怜的凡尼亚再次成为孤儿。[对应考点一]阅读课文第27~34自然段,思考并回答下列问题。

8. 最后一段中,凡尼亚举手向“我”

告别时,“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心”,这是一种什么样的感觉?“我”为什么不想让孩子看到眼泪?[对应考点一]提示:(1)这是种心痛的感觉,大家对战争都是难忘的,孩子忘却了,他是快乐的,他的健康的小手和其父亲的粗糙的大手对比,勾起了作者对战争的回忆,孩子的可爱反衬出战争的残酷。(2)孩子的健康礼貌可爱让作者油然而生的是对孩子的保护,尽最大可能地让他们永远快乐健康,痛苦让自己去承受。小说到这里实际上已经变为作者在抒发心愿:呵护孩子们的幼小心灵,为了他们不再成为孤儿,为了他们不再经历战火……

本文描写了四次流泪的情形,其中有三次是索科洛夫的,一次是“我”的,这四次流泪恰好串联起了全文内容,也串联起了整个故事。除此之外,这四次流泪还有没有其他作用?

[探究思路][探究结论] 1.传神的细节描写

生动的细节描写大大增强了本文的真实性和感染力。例如,在得知家被德军炸毁后,索科洛夫回到家,展现在他眼前的景象是“一个很深的弹坑,灌满了黄浊的水”,这一细节描写真实地刻画了战争对家园的破坏。结尾处凡尼亚那只“粉红色的小手”给“我”带来了抑制不住的伤感,深化了主题。?写法归纳 2.第一人称的叙述方式

小说采用第一人称叙述的方式,叙述语言有强烈的个性色彩。 在叙述中,穿插抒情,这些抒情和议论往往直抒胸臆,坦露了人物的内心世界,有的闪烁着口语的智慧。 写作时如何运用第一人称叙事法

1.第一人称叙事法就是作者在文章中以“我”或

“我们”的身份来叙述所见、所闻、所历,把人物的经历、事情的经过告诉读者。由于文章的内容是通过“我”传达给读者,表示文章中所写的都是叙述人的亲眼所见,亲耳所闻,或者就是叙述者本人的亲身经历,使读者得到一种亲切真实的感觉。?写法精讲 2.用“第一人称”写“我”,最适宜于写人物的心理活动,它可以不受任何约束,信手写来。例如,都德的《最后一课》,小弗朗士的所见、所闻、所为、所感,几乎都是通过心理描写表现出来的。 3.“第一人称”写“我”的言行时,必须贴切,不然就有“王婆卖瓜”之嫌。“第一人称”写“我”的“外貌”是禁区,使用时,要加上摹拟的语言。例如,小弗朗士说自己迟到,“当着大家的面走进静悄悄的教室”时的模样:“你们可以想象,我那时的脸是多么红。”用第一人称写“他”时,最适宜写人物的外貌、语言、行动,因为用“我”的观感来写“他”的这些,较为客观。例如,《背影》中作者用第一人称写父亲买橘路上的外貌,返回时过铁路的动作,送“我”上车嘱“我”的语言,这些描写既逼真细腻,又亲切感人,还没有过誉之嫌。用“第一人称”写“他”的心理活动是禁区,若需要描写,必须加上假设或摹拟的话。例如,《背影》中描写父亲给“我”买橘回来后,交给“我”时的心理就加上了摹拟的话:“心里很轻松似的。”

以“当我生病的时候”为话题,运用第一人称叙事法写一个片段,要表现出你当时的心情。

答: 针对练笔 参考答案:我生病了,整天躺在床上。爸爸妈妈上班去了,我一个人呆在家里,又寂寞又冷清。

我人虽躺在床上,可心儿早飞向学校:教室里,老师在认真地给同学们讲课,同学们都在聚精会神地听着。可我呢,今天又落课了!这时如果有一位同学来我家给我补课,使这个冷清的房间热闹一些该多好啊!唉,离放学时间还早着呢,想想别的事吧。可是想到的却总是同学们在听老师讲课的画面,闹钟也好像故意逗我似的,走得特别慢。我多么渴望时针指向下午四点,同学们放学回来给我补课……但我失望了。 这时,门咚咚地响了,我连忙下床移向门口。开门一看,一个人影也没有,我失望地正要关门,忽然门口响起了一阵熟悉的笑声。故意躲起来的几位同学拿着雨伞走了进来,连忙把我扶上了床。

这一下房间里可热闹了。有的叫我好好休息,使病好得快些;有的把教材和笔记本掏了出来,准备给我补课。谢涛同学从书包里拿出一袋香蕉,摆在我床前说:“这是全班同学的一点心意。”我望着这些被大雨淋得几乎全身湿透的小伙伴,幸福地笑了。素材发现?运用范例 “战争归来抱孤儿”一幕感人至深,没有血淋淋的战场,没有普天同庆的凯旋,但带给读者的是几多心酸几多欣慰。战争摧毁不了坚韧,战争泯灭不了善良。凡尼亚是孤儿,他或许还不明白发生着的一切,包括战争和苦难、同情和怜悯,但孩子越是天真,就越发显出战争的罪恶和残酷。不让孩子看到流泪,这是有良知的人不想让孩子承受战争之苦,是为了呵护孩子的心灵,这是成人对孩子的一份责任。 看看当今的世界,仍然有地方战火纷飞,仍然有人包括孩子在流着鲜血,仍然有人还在参拜二次大战中的战犯。为了索科洛夫们的遭遇不再重演,为了凡尼亚们不再成为孤儿,为了爱好和平的人不再为战争而流泪,让我们为和平而祈祷吧!点击下列图片进入

第5课

语篇全解板块领悟发现板块落实应用板块读美文?滋养心灵读人物?知人知情背语基?厚积薄发写法领悟借鉴素材发现应用[读美文·滋养心灵]请把我埋得浅一些

“二战”时期,在一座纳粹集中营里,关押着很多犹太人,其中大多是妇女和儿童。他们受着纳粹无情的折磨,集中营的人数在不断减少。

有一个天真活泼的女孩,和她的母亲一起关在一个集中营里。一天,她的母亲和另外一些妇女被纳粹士兵带走了,从此,再也没有回来,人们知道,她们肯定是被杀害了。因为每天都有人被杀害,死亡的阴影笼罩着每一个人,谁也不知道自己是否能活到第二天。 但是这个小女孩不知道,她向大人们打听她的妈妈到哪里去了,为什么这么久了还不回来。大人们沉默着流下了泪,他们对小女孩说,你的妈妈找你爸爸去了,不久就会回来的。 小女孩没有等到妈妈回来。就在一天清晨,纳粹士兵用刺刀驱赶着,将她和其他数百名犹太人逼上了刑场。刑场上早就挖好了深坑,所有人都将一起被活埋在这里。人们沉默着,发不出任何声音。他们一个接一个地被纳粹士兵残酷地推进土坑。当一个纳粹士兵走到小女孩跟前,伸手要推她的时候,小女孩睁大漂亮的眼睛对纳粹士兵说:“叔叔,请你把我埋得浅一点好吗?要不,等我妈妈来找我的时候,就找不到了。”纳粹士兵伸出的手僵在了那里,周围顿时响起一片抽泣声,接着是一阵愤怒的呼喊…… 谁也没有逃出纳粹的魔掌,但小女孩纯真无邪的话却撞痛了人们的心,让他们在死亡之前找回了人性的尊严和力量。[读人物·知人知情]一、作者档案 二、人物颂歌

向善的肖洛霍夫

肖洛霍夫在1965年获诺贝尔文学奖,在瑞典的发奖仪式上说:“我作为一个作家,无论过去和现在都认为自己的天职在于,用我过去和将来的一切作品,向劳动的人民、建设的人民、英雄的人民表示敬意……我希望我的书,能够帮助人们变得更完美,心灵更纯洁,能够唤起对人的爱,唤起人们积极地为人道主义和人类的进步理想而斗争。如果我多少能做到这一点,我就是幸福的。” 他主张用自己的艺术作品去“帮助人们变得更好些,心灵更纯洁,唤起积极为人道主义和人类进步的理想而斗争的意向”,从而改变这个不完善的世界。

苏联批评家尤·鲁金说:“肖洛霍夫永远充满着对人的爱……他的心灵是向人的一切痛苦和所有能够把人变成大写字母的‘人’的美好东西敞开着的。”所以求善是肖洛霍夫艺术活动的目的和理想,他的美学思想就是用美的方式、艺术的方式去表现真和善,实现真、善、美的统一。[背语基·厚积薄发]jūlìzhìjīnshìjiǎozhōuchúsāilìnsèchàshāhèxiàqiáoqiàoléilěilèijiějièxièyānyànyè嘻嘻嬉消销勋陨殒狙沮诅诌谄管菅三、熟语积累

(一)熟语积累

1.神气活现:自以为了不起,得意又傲慢的样子。

2.狼吞虎咽:形容吃东西又猛又急。

3.百无聊赖:精神无所依托,感到非常无聊。

4.小心翼翼:形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽,多

用于人。(二)熟语运用

根据上面解释及语境填写恰当的熟语。

1.敌人占领了一个据点就 耀武扬威起来,结果

暴露了目标,被我军打了个正着。

2.是什么让印度如此 地从伊朗进口石油?甚

至不惜使用各种非常手段,无视美国的制裁法案。神气活现小心翼翼四、词语辨析

1.工夫 功夫工夫功夫2.不屈不挠 百折不挠不屈不挠百折不挠[本课考点提炼] 一、背景链接

这篇短篇小说发表于1956年,当时战争已经结束10年。卫国战争期间,肖洛霍夫始终同战士们战斗在一起,他饱览战争的残酷、人民的苦难,深深体会到人民的感情,更何况他自己也遭遇到家破人亡的悲剧……

1946年3月,战后的第一个春天,肖洛霍夫在顿河的渡口,遇见一个领着几岁男孩子的中年男子。这个男人在等渡船的时候,向肖洛霍夫讲述了自己艰难坎坷的一生。这个故事震撼了肖洛霍夫的心灵,使他久久不能平静。他回到维约申斯克区委会,对同志们说,他一定要把这个男人的故事写出来。可是他没有立即执笔,他似乎在思考什么。十年过去了,肖洛霍夫读了海明威的《老人与海》等作品以后,似有所感,他只用了一个星期的时间,身不离案地迅速写出了著名的短篇小说《一个人的命运》(又译《一个人的遭遇》),并被发表在苏联1956年除夕和1957年元旦的《真理报》上。 二、主旨领悟

这篇小说通过描写一个人——索科洛夫在第二次世界大战及战后遭遇的生活,展示了一个普通人在战争中的不幸遭遇,表现了战争给每个普通人生活及心灵上造成的深重灾难,揭露了战争的罪恶,同时表现了索科洛夫善良的心地。三、行文脉络阅读第1~10自然段,思考并回答下列问题。

1. “我的头好一阵习惯成自然地缩在肩

膀里,仿佛怕挨打一样。”第1段这一细节有什么作用?

提示:这一细节反映出“我”长期在集中营受到的是一种非人的虐待,表明了法西斯对俘虏的残暴,控诉了他们的恶劣行径。[对应考点二]2. 第6段中“我又像太阳从乌云里出

来那样喜气洋洋啦”,这句话运用了什么修辞?有何作用?

提示:这句话运用了比喻的修辞手法,生动形象地表达了“我”联系到亲人后的喜悦和对未来和平生活的向往与希望,并为下文写更深一层的打击作铺垫。[对应考点一]3. 如何理解第10段中“我的心里仿佛有样

东西断裂了……我不知所以地回到自己的部队里”这句话?

提示:战争使“我”失去了家庭,失去了妻子,惟一可使“我”欣慰的是“我”还有一个当大尉的儿子,“我”时常将这作为精神食粮,梦想将来可以享受天伦之乐。可埋葬了儿子后,“我”也就没有了精神寄托,这“断裂”是失去儿子的断裂,是“我”的心与这个世界的断裂。这句话写出“我”遭到了更大的打击,这更加体现了战争的残酷。[对应考点一]阅读第11~26自然段,思考并回答下列问题。

4. 第14段中“他是个很活泼的小家伙,却

不知怎的忽然沉默起来,想了一会儿,一双眼睛又慢慢地从自己那两条向上卷曲的长睫毛下打量着我,叹了一口气。这样的一个小雏儿,可已经学会叹气了”这一段细节描写有何作用?[对应考点一]提示:这几句是对一个无家可归的孤儿的描写,作者在这里既写出了他的可人之处,又写出了他小小年纪就得承受这样一个残酷的现实。反映了战争给儿童造成的创伤。是战争夺去了他双亲的性命,是战争将他变成了整日乞讨的流浪儿。这种细腻的刻画无疑更能够触动我们的心弦。

细节描写

解读:细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面描写之中。细节,指人物、景物、事件等表现对象的富有特色的细枝末节。好的细节描写能把人物或事物最本质的性状鲜明而又逼真地呈现在读者面前,从而增强作品的真实感和艺术感染力。对细节描写的考查一般放在阅读中,多数题目考查对细节描写写作手法的判断及其作用的理解。 指津:

细节描写主要有以下几个作用:

(1)突出人物的性格;

(2)展开故事情节;

(3)创造典型环境;

(4)渲染人物的感情。

注意的问题:①要真,须入情入理;②要细,须小而具体;③要精,经典而传神。 解答此类题目,首先要找出属于细节描写的内容,然后联系内容分析其与作者所要表达的主旨的关系,进而判断出细节描写的作用。回答时要从以上四个作用去思考组织答案,但忌照搬,应依据具体内容进行分析后再拓展组织答案。

应用:请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中的第7题。5. 阅读课文第16自然段,分析“扑”

“吻”“叫”“贴”“哆嗦”等动词有怎样的表达效果?

提示:这些动词写出孩子反应的强烈,也写出了孩子对亲情的渴望,突出了孩子找到父爱、找到依靠、找到安全感的狂喜。孩子的喜悦心情恰恰暴露出战争的残酷与无情。[对应考点一]6. 作者为什么把领养凡尼亚这部分写得特

别详细?

提示:这件事是索科洛夫从战争创伤中走出来的重要转机。两个饱受战争创痛的人就像被飓风卷到一起的树叶,凡尼亚是索科洛夫余生的精神慰藉。和可爱的凡尼亚在一起,索科洛夫像又找到了家的感觉。他的全部希望,似乎寄托在了这个可怜的孤儿身上,凡尼亚成了索科洛夫生存的全部意义。同时凡尼亚这个形象的介入,进一步揭示出战争的罪恶,深化了作品主题。[对应考点一]7. 阅读课文第26自然段,理解“奇怪得很,

白天我总是表现得很坚强,从来不叹一口气,不叫一声

‘喔唷’,可是夜里醒来,整个枕头总是给泪水浸透了……”的深刻含意。

提示:一方面表明战争给索科洛夫的身体和心灵造成了巨大的创伤;另一方面表现索科洛夫对凡尼亚深深的爱怜,他害怕自己突然死去,而使可怜的凡尼亚再次成为孤儿。[对应考点一]阅读课文第27~34自然段,思考并回答下列问题。

8. 最后一段中,凡尼亚举手向“我”

告别时,“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心”,这是一种什么样的感觉?“我”为什么不想让孩子看到眼泪?[对应考点一]提示:(1)这是种心痛的感觉,大家对战争都是难忘的,孩子忘却了,他是快乐的,他的健康的小手和其父亲的粗糙的大手对比,勾起了作者对战争的回忆,孩子的可爱反衬出战争的残酷。(2)孩子的健康礼貌可爱让作者油然而生的是对孩子的保护,尽最大可能地让他们永远快乐健康,痛苦让自己去承受。小说到这里实际上已经变为作者在抒发心愿:呵护孩子们的幼小心灵,为了他们不再成为孤儿,为了他们不再经历战火……

本文描写了四次流泪的情形,其中有三次是索科洛夫的,一次是“我”的,这四次流泪恰好串联起了全文内容,也串联起了整个故事。除此之外,这四次流泪还有没有其他作用?

[探究思路][探究结论] 1.传神的细节描写

生动的细节描写大大增强了本文的真实性和感染力。例如,在得知家被德军炸毁后,索科洛夫回到家,展现在他眼前的景象是“一个很深的弹坑,灌满了黄浊的水”,这一细节描写真实地刻画了战争对家园的破坏。结尾处凡尼亚那只“粉红色的小手”给“我”带来了抑制不住的伤感,深化了主题。?写法归纳 2.第一人称的叙述方式

小说采用第一人称叙述的方式,叙述语言有强烈的个性色彩。 在叙述中,穿插抒情,这些抒情和议论往往直抒胸臆,坦露了人物的内心世界,有的闪烁着口语的智慧。 写作时如何运用第一人称叙事法

1.第一人称叙事法就是作者在文章中以“我”或

“我们”的身份来叙述所见、所闻、所历,把人物的经历、事情的经过告诉读者。由于文章的内容是通过“我”传达给读者,表示文章中所写的都是叙述人的亲眼所见,亲耳所闻,或者就是叙述者本人的亲身经历,使读者得到一种亲切真实的感觉。?写法精讲 2.用“第一人称”写“我”,最适宜于写人物的心理活动,它可以不受任何约束,信手写来。例如,都德的《最后一课》,小弗朗士的所见、所闻、所为、所感,几乎都是通过心理描写表现出来的。 3.“第一人称”写“我”的言行时,必须贴切,不然就有“王婆卖瓜”之嫌。“第一人称”写“我”的“外貌”是禁区,使用时,要加上摹拟的语言。例如,小弗朗士说自己迟到,“当着大家的面走进静悄悄的教室”时的模样:“你们可以想象,我那时的脸是多么红。”用第一人称写“他”时,最适宜写人物的外貌、语言、行动,因为用“我”的观感来写“他”的这些,较为客观。例如,《背影》中作者用第一人称写父亲买橘路上的外貌,返回时过铁路的动作,送“我”上车嘱“我”的语言,这些描写既逼真细腻,又亲切感人,还没有过誉之嫌。用“第一人称”写“他”的心理活动是禁区,若需要描写,必须加上假设或摹拟的话。例如,《背影》中描写父亲给“我”买橘回来后,交给“我”时的心理就加上了摹拟的话:“心里很轻松似的。”

以“当我生病的时候”为话题,运用第一人称叙事法写一个片段,要表现出你当时的心情。

答: 针对练笔 参考答案:我生病了,整天躺在床上。爸爸妈妈上班去了,我一个人呆在家里,又寂寞又冷清。

我人虽躺在床上,可心儿早飞向学校:教室里,老师在认真地给同学们讲课,同学们都在聚精会神地听着。可我呢,今天又落课了!这时如果有一位同学来我家给我补课,使这个冷清的房间热闹一些该多好啊!唉,离放学时间还早着呢,想想别的事吧。可是想到的却总是同学们在听老师讲课的画面,闹钟也好像故意逗我似的,走得特别慢。我多么渴望时针指向下午四点,同学们放学回来给我补课……但我失望了。 这时,门咚咚地响了,我连忙下床移向门口。开门一看,一个人影也没有,我失望地正要关门,忽然门口响起了一阵熟悉的笑声。故意躲起来的几位同学拿着雨伞走了进来,连忙把我扶上了床。

这一下房间里可热闹了。有的叫我好好休息,使病好得快些;有的把教材和笔记本掏了出来,准备给我补课。谢涛同学从书包里拿出一袋香蕉,摆在我床前说:“这是全班同学的一点心意。”我望着这些被大雨淋得几乎全身湿透的小伙伴,幸福地笑了。素材发现?运用范例 “战争归来抱孤儿”一幕感人至深,没有血淋淋的战场,没有普天同庆的凯旋,但带给读者的是几多心酸几多欣慰。战争摧毁不了坚韧,战争泯灭不了善良。凡尼亚是孤儿,他或许还不明白发生着的一切,包括战争和苦难、同情和怜悯,但孩子越是天真,就越发显出战争的罪恶和残酷。不让孩子看到流泪,这是有良知的人不想让孩子承受战争之苦,是为了呵护孩子的心灵,这是成人对孩子的一份责任。 看看当今的世界,仍然有地方战火纷飞,仍然有人包括孩子在流着鲜血,仍然有人还在参拜二次大战中的战犯。为了索科洛夫们的遭遇不再重演,为了凡尼亚们不再成为孤儿,为了爱好和平的人不再为战争而流泪,让我们为和平而祈祷吧!点击下列图片进入