3.10 传统文化与文化传统 课件(苏教必修3)

文档属性

| 名称 | 3.10 传统文化与文化传统 课件(苏教必修3) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 09:18:40 | ||

图片预览

文档简介

课件60张PPT。

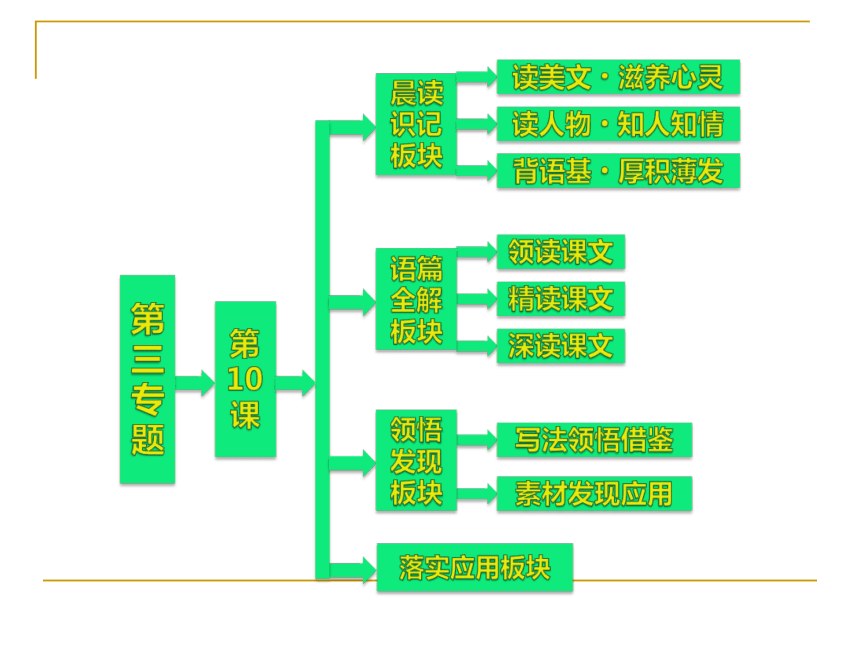

第10课

晨读识记板块读美文·滋养心灵落实应用板块读人物·知人知情领读课文精读课文深读课文写法领悟借鉴背语基·厚积薄发素材发现应用

语篇全解板块

领悟发现板块

第三专题

当我们回首人类发展的漫长历程,展望光辉灿烂的未来时,不由得心中升起作为人类的无比自豪感。前天的金字塔,昨天的长城,今天的宇宙飞船,作为人类智慧活动的痕迹都陆续地归入了人类文明的档案。 那什么是文明呢?所谓文明是指人类在认识世界、改造世界过程中创造的对人类生存和发展有积极价值的物质成果和精神成果的总和,它标志着社会进步的程度。 文明具有多样性,就如同自然界物种具有多样性一样。每个国家、民族都有权利和义务保存和发展自己的传统文化;都有权利自由选择接受外来文化因素,自由决定用什么样的方式吸收,吸收什么样的文化。 当今社会高速发展,在全球化进程中,世界各国和地区在经济上表现为同质化,在文化上却表现为异质化,文化多元性已经导致了诸多冲突。因此理解和尊重异质文明,推动多种文化形态之间的传播与交流,开展文明的对话,就能使我们共居的“地球村”和平、安宁、幸福、进步,就能使人类文明得到长足的发展,从而实现整个人类社会的共同繁荣。[读美文·滋养心灵]论传统与反传统

王元化

最近我读到一位得到海外文化学者赏识的青年朋友写的文章。她认为文化传统(儒家思想)积淀在我们思想深处是难以摆脱的。为了证明这没有什么不好,她甚至举出了海外唐人街所存在的那些陈规陋俗也一直在起着文化上的认同作用,形成了民族的凝聚力,使中国人虽身居异邦而历久不被同化。这种议论令我惊讶。为了这种狭隘的民族意识竟乞灵于陈规陋俗,岂不过于贬损这个民族?中华民族的凝聚力不能依靠落后意识,而应当是进步的,和人类意识一致而不是背道而驰的,不是排斥其他民族而是虚心学习他们的长处的。依靠陈规陋俗来维持民族的凝聚力,这将是怎样一种民族意识?五四时期,鲁迅直斥那些为封建主义撑腰的国粹派歌颂旧习惯旧制度并不是什么爱国,而只是“兽爱”。这话虽然激愤,却是真理。 我不能同意认为积淀在思想深处的文化传统是无法突破的这种悲观论点。自然,传统会像习惯一样甚或更加顽强,没有人否认这一点。但它毕竟不是永恒不变的、绝对的。现在很盛行一种理论,例如,在为海外学者著作写的一篇序言中曾有这样的说法:“任何人都是处于他长期生活的传统中,因而他反传统实际上也不可能离开自己的传统。”这说法似乎有些离奇,但却流行于某些海外学者中。比如林毓生的《中国意识的危机》断言:“五四”的全盘性的反传统主义本身就是根源于中国的“传统思想模式”。如果用简明的表述,就是说“五四”的全盘性反传统主义是被更深层的传统意识所支配所渗透的。我觉得这里所说的前提是有待论证的。过去,我们把“阶级”当做涵盖一切、代替一切、超批判超逻辑的主体,认为它无处不在,每个人从生到死都无法逃脱它打下的烙印。现在,我觉得一些文章谈到“传统”时似乎也有这种趋向。我不赞成超批判超逻辑的“阶级论”,也不能赞成超批判超逻辑的“传统论”。为什么中国的思想模式是文化的整体观——形成“借思想文化为解决问题的途径”——从而造成了“五四”的“全盘反传统主义”?这需要论证和证据。 构成文化传统的要素需具有稳定性、持久性、连续性,在较长的历史时期内,不能随着时代的进展与社会的变迁而消亡。哲学是思想的思想,在文化传统中起着相当大的作用。但我认为构成文化传统的应该是比哲学思想具有更大的稳定性、连续性、持久性的东西。依我看,这就是:这一民族在创造力上所显示出的特点,共同的心理素质,思维方式、抒情方式和行为方式,以及最根本的价值观念。据此,我的初步看法是中国文化传统具有这样几个特点:靠意会而不借助言传体知的思维方式,强调同一性忽视特殊性的尚同思想,以道德为本位的价值观念。以上这些特点较之儒家或儒道互补或三教同源等哲学思想具有更大的稳定性、连续性、持久性。这方面,我曾在别的文章中做过一些论述,这些问题都值得进一步加以探讨。这里我只是想说明我并非没有认识到文化传统的顽强性。文化传统如果按照我们的主观愿望一下子就可以摆脱或突破,那也就不成其为文化传统了。我只是反对把文化传统看做是命定无法摆脱或突破的这种消极观点。“三年无改于父之道可谓孝矣”,走祖先的路,这本身就是儒家的保守观点。我认为在一定情况下,如果不能突破传统的某些规范,就不可能有发展和进步。人类最初倘使不突破人猿用四肢行走的传统,而变为用两脚行走,就不能完成从猿到人的具有决定意义的历史性转变。[读人物·知人知情]一、作者档案 二、人物颂歌

中国出土简帛研究专家——庞朴

1973年长沙马王堆出土了一批先秦典籍,先生指认出其中有属于思孟五行学说的篇章,并将其整理校注命名为《五行》。此举得到学界的一致认同和20年后出土竹书的证实,沉寂了两千多年的思孟五行古谜,因之得以迎刃而解。1998年,《郭店楚墓竹简》出版,重新点燃了先生20多年前爬梳马王堆汉墓帛书时的好古之情,于是对荆门郭店竹简进行逐篇研究,提出了儒家“三重道德”论、从心旁字看思孟学派心性说、“仁”范畴的演化等精辟见解,并据竹简材料对当年发挥过重大影响的《帛书五行篇研究》进行增改,重写成《竹帛〈五行〉篇校注及研究》一书。为推进简帛研究的深入和发展,先生倡议成立了国际简帛研究中心,并创办和主持了“简帛研究”,此举得到海内外简帛学人的大力支持和一致好评。[背语基·厚积薄发]jié shè

tuì cù

qiānɡ bāo

pì ɡòu yí wèijué jiáojī qǐ 遣

谴 饪 妊僻

辟 慑 摄 繁 烦障

嶂三、熟语积累

(一)熟语释义

1.应运而生:原指顺应天命而降生,后泛指随着某种形势而

产生。

2.明日黄花:比喻过时或无意义的事物。

3.斑驳陆离:形容色彩错杂纷繁。

4.抱残守缺:形容保守不知改进。

5.余风遗响:遗留下来的风气影响等。6.一蹴而就:踏一步就成功,形容事情轻而易举,一下子

就能完成。

7.昙花一现:昙花开放后很快就凋谢,比喻稀有的事物或

显赫一时的人物出现不久就消逝。

8.孤芳自赏:比喻自命清高,自我欣赏。

9.刮垢磨光:比喻教育人、培养人才。本文指破坏传统文

物的本来面目。(二)熟语应用

根据解释及语境填写恰当的熟语

1.随着社会的不断发展,生活水平日益提高,普通的商品房

已经不能满足追求高品质生活的成功人士的置业需求,因此高端别墅 。

2.曾经异常火爆的上网本似乎已经逐渐成为了 。

3.依靠经销商的投入来建设渠道,决定了霸王凉茶无法“走

得更远”,没有强大而牢固的渠道作为品牌传播的载体,品牌永远只能是 。

4.文化艺术工作者如果没有市场认可和群众基础,就只能

是 。应运而生明日黄花昙花一现孤芳自赏四、词语辨析

1.捉摸·琢磨捉摸琢磨2.一蹴而就·一挥而就一蹴而就一挥而就[本课考点提炼] 一、背景链接

进入20世纪90年代,学术界普遍对即将过去的一个世纪进行反思,试图总结中国在长期革旧鼎新运动中的经验教训,并对一些过激的口号和行为作出了理性的分析。在文化探究方面,理论界也比较活跃,有人提出了“回归传统”的口号,读经、复兴儒学,成为一种风尚。针对这种现象,本文从文化学的角度,作出了理性的分析。 二、主旨领悟

本文通过阐述传统文化与文化传统的内容、特点及利害关系,表达了作者的观点:为了走向未来,需要的不是同过去的一切彻底决裂,将过去彻底砸烂,而应该妥善地利用过去,在过去这块既定的地基上构筑未来大厦。三、行文脉络提示:类比。把文化传统与传统文化的区别与蜜蜂和蜂蜜的区别类比。化抽象为具体,贴切、形象,增强了说理的生动性。提示:(1)时代性是指文化是应运而生的,不是一成不变的,会随着情况的变化而变化,但不管存在时间长短,只要存在过的,都曾经是合理的。

(2)既然存在过的,就会产生影响,这种影响隐性地或显性地存在,就成为民族性,即文化中带有民族特征的因素。提示:文化传统与外来文化相接触、互播,经过惊奇、观望、攻讦、拒斥、学习、交流、咀嚼、消化、吸收、整合这一系列过程,就会发生变化并带来后果:虽然未必面目全非,但却让人感到陌生。4.根据文段内容,除了是“财富和包袱”外,“传统”具

有什么特点?

提示:(1)传统是内在物,是人体本身,是人群共同体的品格和精神。(2)传统是人们共同生活的产物,也会随共同生活的变化而更新。提示:“传统文化”指历代存在过的种种物质的、制度的和精神的文化实体和文化意识。“文化传统”是从民族的历代生活中产生,在民族的重复实践中成长,并由此形成的民族集体意识和集体无意识而构成的民族精神。提示:“传统文化”与“文化传统”表面上看仅是语序的差别,实际上差别很大。

作者主要是从以下几个角度来阐释的: 表现为物质的、制度的和精神的文化实体和文化意识。 表现为一种抽象的精神意识,或者是一种共同的心理状态,即一种民族精神。时代性民族性惰性渐变性 应运而生,在发展过程中,有的与时俱进,有的播迁他邦,有的昙花一现,作用不一样,但均是合理的。 总体上说既是一种惰性的力量,又是

一种无声的指令,

凝聚的力量,集团

的象征,社会稳定、国家巩固的基础。 有的演化出新的内

容与形式,有的消亡,有的播迁他邦,重振

雄风。 随着时间的变化也会变化,也会受到外部世界的影响,这种变化是缓慢的、渐进的。应该批判地继承。 应该学会吸收、借鉴、整合。理解文中重要概念的含义

解读:“重要概念”仅指与整体文意密切相关或是文章重点论述的一个“概念性”词语;而“重要词语”则相对比较宽泛,包括与文章的核心内容密切相关的词语、表达功能特别强烈的词语、理解上容易发生偏差的词语等。 指津:对概念含义的理解,必须建立在对本质的把握上。在此要注意三点:(1)依据词语所在句子的内容理解含义。(2)依据前后句述说的内容理解含义。词语所在句子前后句述说的内容,是比词语更大一点的语境,也是解释词语的依据。(3)依据相关文字的思路理解含义。有的词语在文中的跨度大,仅仅依靠当句或前后句所述的内容还不能准确判断其意思,这就要靠对相关文字的思路作分析来解决。

请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中的第6题。本文在论述“传统文化”和“文化传统”时,认为传统既是“财富”也是“包袱”。请根据文章内容谈谈你的理解,分析作者论述这个问题的目的是什么。

[探究思路][探究结论]

“传统文化”是一个民族的文化遗产,“文化传统”是不死的民族魂,是民族精神的积淀。一个民族正因为有了自己的传统文化和文化传统,才有了巨大的精神财富和物质力量,才能在传统的制约与支配下,凝聚成一个稳定而团结的集体。所以说,传统是财富。然而传统又是一种惰性的力量,具有保守的因素,能钳制人们的思想,束缚人们的行动,妨碍社会的进步和发展,因而传统又是包袱。 作者论述这个问题,是要我们辩证地了解和掌握传统的这两重属性,既要继承和发扬传统,古为今用,又要批判分析,弃其落后保守的东西,吸收其他民族文化中有益的东西,促使传统不断发展与进步。?写法归纳

1.比喻说理,深入浅出

在本文中,作者借用了比喻、类比等论证方式,将抽象的道理阐释得生动形象而又清楚透彻。例如,“传统的确是财富,但财富不在它的惰性;传统也的确是包袱,但包袱也不因它的非时装。传统不是可以随气温变化而穿脱的外衣”。用服装作比喻,说明传统既是财富又是包袱,从而强调应辩证地看待传统。恰当地运用这些论证方式,给枯燥的议论文注入了一泉活水,增强了文章的可读性。 2.大量使用整句

“它们或者与时俱进,演化出新的内容与形式;或者抱残守缺,化为明日黄花。也有的播迁他邦,重振雄风;也有的昙花一现,未老而先亡。”接近对偶的对举形式,肯定什么,否定什么,让读者眼到即明。“它制约着人们的思维方法,支配着人们的行为习俗,控制着人们的情感抒发,左右着人们的审美趣味,规定着人们的价值取向,悬置着人们的终极关怀(灵魂归宿)。”“制约着”“支配着”“控制着”“左右着”“规定着”“悬置着”一系列动词构成整齐的排比句式,论述了“文化传统”的极大影响力,力度极为明显。“不同民族不同文化只要存在,便可能有接触;只要有接触,便有交流;只要有交流,便有变化。”用顶真的形式,阐述文化

“从接触到交流到变化”的过程,因果关系十分明显。?写法精讲

怎样使用整句来增强文章的说服力

作文中常用的整句类型有:

1.古诗文连用整句

适时引用古诗文,形成整句,既能展示考生丰富的文化底蕴,又能展示语言的灵动风采。 示例:历史记下了无数这样的“呆瓜”。从“居陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”到“开荒南野际,守拙归园

田”;从“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”到“一

腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”。这些呆瓜们,为了一个可道而又不可道的“道”字,甘守清贫,粪土权贵,直至殉道,他们真是呆得可爱,可敬! 2.排比式整句

排比式整句主要是通过修辞的方法来连缀展示。一是内容上排比,增强了丰富的内涵;二是意义上的递进,增强了说服力,渲染了气氛,提高了气势。

示例:苦难,对于天才是一块垫脚石,对于能干的人是一笔财富,对于弱者是一个万丈深渊。成功,对于永不懈怠的人是一座里程碑,对于骄傲自满的人是一个包袱,对于不求进取的人是一桩祸患;对于志向远大的人是向上攀登的阶梯,对于心有小志的人是一生荣耀;对于胸无大志的人,无底深渊;对于努力者,奖励;对于耕耘者,收获;对于骄傲者,过眼云烟;对于目标远大者,小的驿站;对于奋斗者,一座灯塔;对于懒惰者,一个美丽的梦;对于奋进的人,另一段艰难跋涉的开端;对于知足的人,幸福的顶峰;对于失败者,遥不可及的梦想。 3.比喻式整句

比喻式整句,就是运用一系列比喻,用形象、具体、感性的事物,来表达抽象的深邃的内蕴的语段。

示例:生活是什么?不同的人有不同的看法。有人说生活如酒。童年就像鸡尾酒,色彩斑斓,甜美之味令人回味;青年就像冰镇的啤酒,色彩浓黑,清凉的同时又让人觉得苦涩;中年就像烈性酒,纯净无色,辛辣之味使你五脏六腑都会灼热;老年就像葡萄酒,久存弥香,滴滴让你感受到香中之甜。 参考示例:你谅解别人冰释前嫌时感激的笑脸 你历尽坎坷获得成功时赞赏的掌声 善待他人的襟怀 矢志不渝的追求?素材发现?运用范例

在现代人的生活中,端午节仿佛只是为了吃一次粽子,中秋节似乎只是为了吃一块月饼,春节也只意味着一个长长的假期,浓浓的传统文化氛围已荡然无存。端午节,有谁会去关注屈原曾经留给我们的感动,有谁会在房前插一枝艾草,喝一碗雄黄酒;中秋时节,有谁会去关注那轮孤独的圆月,似乎月亮的光辉都被明亮的烟火夺走;春节,又能有多少人记得那些美好的习俗,本是象征祝福与希望的“压岁钱”却被有浓厚金钱味的“红包”取代,难怪很多人都说,过年没年味了。这些都是十分重要的传统文化节日,却被现代人冷落成这个样子,其他传统文化的处境更是不堪设想。沉寂中,我听见传统文化在哭泣,这哭泣声中有失望,有无奈,但更多的是对我们的期望。

点击下列图片

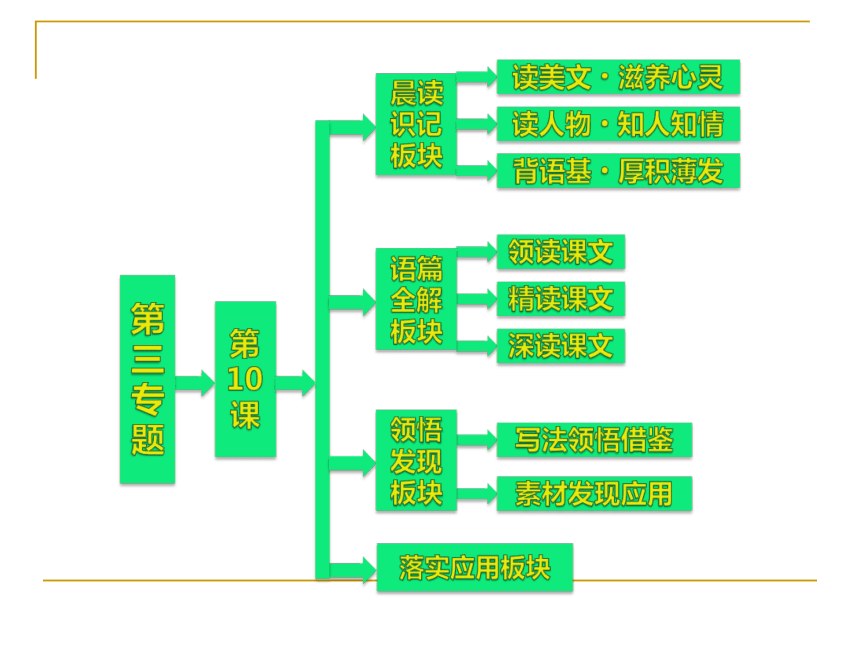

第10课

晨读识记板块读美文·滋养心灵落实应用板块读人物·知人知情领读课文精读课文深读课文写法领悟借鉴背语基·厚积薄发素材发现应用

语篇全解板块

领悟发现板块

第三专题

当我们回首人类发展的漫长历程,展望光辉灿烂的未来时,不由得心中升起作为人类的无比自豪感。前天的金字塔,昨天的长城,今天的宇宙飞船,作为人类智慧活动的痕迹都陆续地归入了人类文明的档案。 那什么是文明呢?所谓文明是指人类在认识世界、改造世界过程中创造的对人类生存和发展有积极价值的物质成果和精神成果的总和,它标志着社会进步的程度。 文明具有多样性,就如同自然界物种具有多样性一样。每个国家、民族都有权利和义务保存和发展自己的传统文化;都有权利自由选择接受外来文化因素,自由决定用什么样的方式吸收,吸收什么样的文化。 当今社会高速发展,在全球化进程中,世界各国和地区在经济上表现为同质化,在文化上却表现为异质化,文化多元性已经导致了诸多冲突。因此理解和尊重异质文明,推动多种文化形态之间的传播与交流,开展文明的对话,就能使我们共居的“地球村”和平、安宁、幸福、进步,就能使人类文明得到长足的发展,从而实现整个人类社会的共同繁荣。[读美文·滋养心灵]论传统与反传统

王元化

最近我读到一位得到海外文化学者赏识的青年朋友写的文章。她认为文化传统(儒家思想)积淀在我们思想深处是难以摆脱的。为了证明这没有什么不好,她甚至举出了海外唐人街所存在的那些陈规陋俗也一直在起着文化上的认同作用,形成了民族的凝聚力,使中国人虽身居异邦而历久不被同化。这种议论令我惊讶。为了这种狭隘的民族意识竟乞灵于陈规陋俗,岂不过于贬损这个民族?中华民族的凝聚力不能依靠落后意识,而应当是进步的,和人类意识一致而不是背道而驰的,不是排斥其他民族而是虚心学习他们的长处的。依靠陈规陋俗来维持民族的凝聚力,这将是怎样一种民族意识?五四时期,鲁迅直斥那些为封建主义撑腰的国粹派歌颂旧习惯旧制度并不是什么爱国,而只是“兽爱”。这话虽然激愤,却是真理。 我不能同意认为积淀在思想深处的文化传统是无法突破的这种悲观论点。自然,传统会像习惯一样甚或更加顽强,没有人否认这一点。但它毕竟不是永恒不变的、绝对的。现在很盛行一种理论,例如,在为海外学者著作写的一篇序言中曾有这样的说法:“任何人都是处于他长期生活的传统中,因而他反传统实际上也不可能离开自己的传统。”这说法似乎有些离奇,但却流行于某些海外学者中。比如林毓生的《中国意识的危机》断言:“五四”的全盘性的反传统主义本身就是根源于中国的“传统思想模式”。如果用简明的表述,就是说“五四”的全盘性反传统主义是被更深层的传统意识所支配所渗透的。我觉得这里所说的前提是有待论证的。过去,我们把“阶级”当做涵盖一切、代替一切、超批判超逻辑的主体,认为它无处不在,每个人从生到死都无法逃脱它打下的烙印。现在,我觉得一些文章谈到“传统”时似乎也有这种趋向。我不赞成超批判超逻辑的“阶级论”,也不能赞成超批判超逻辑的“传统论”。为什么中国的思想模式是文化的整体观——形成“借思想文化为解决问题的途径”——从而造成了“五四”的“全盘反传统主义”?这需要论证和证据。 构成文化传统的要素需具有稳定性、持久性、连续性,在较长的历史时期内,不能随着时代的进展与社会的变迁而消亡。哲学是思想的思想,在文化传统中起着相当大的作用。但我认为构成文化传统的应该是比哲学思想具有更大的稳定性、连续性、持久性的东西。依我看,这就是:这一民族在创造力上所显示出的特点,共同的心理素质,思维方式、抒情方式和行为方式,以及最根本的价值观念。据此,我的初步看法是中国文化传统具有这样几个特点:靠意会而不借助言传体知的思维方式,强调同一性忽视特殊性的尚同思想,以道德为本位的价值观念。以上这些特点较之儒家或儒道互补或三教同源等哲学思想具有更大的稳定性、连续性、持久性。这方面,我曾在别的文章中做过一些论述,这些问题都值得进一步加以探讨。这里我只是想说明我并非没有认识到文化传统的顽强性。文化传统如果按照我们的主观愿望一下子就可以摆脱或突破,那也就不成其为文化传统了。我只是反对把文化传统看做是命定无法摆脱或突破的这种消极观点。“三年无改于父之道可谓孝矣”,走祖先的路,这本身就是儒家的保守观点。我认为在一定情况下,如果不能突破传统的某些规范,就不可能有发展和进步。人类最初倘使不突破人猿用四肢行走的传统,而变为用两脚行走,就不能完成从猿到人的具有决定意义的历史性转变。[读人物·知人知情]一、作者档案 二、人物颂歌

中国出土简帛研究专家——庞朴

1973年长沙马王堆出土了一批先秦典籍,先生指认出其中有属于思孟五行学说的篇章,并将其整理校注命名为《五行》。此举得到学界的一致认同和20年后出土竹书的证实,沉寂了两千多年的思孟五行古谜,因之得以迎刃而解。1998年,《郭店楚墓竹简》出版,重新点燃了先生20多年前爬梳马王堆汉墓帛书时的好古之情,于是对荆门郭店竹简进行逐篇研究,提出了儒家“三重道德”论、从心旁字看思孟学派心性说、“仁”范畴的演化等精辟见解,并据竹简材料对当年发挥过重大影响的《帛书五行篇研究》进行增改,重写成《竹帛〈五行〉篇校注及研究》一书。为推进简帛研究的深入和发展,先生倡议成立了国际简帛研究中心,并创办和主持了“简帛研究”,此举得到海内外简帛学人的大力支持和一致好评。[背语基·厚积薄发]jié shè

tuì cù

qiānɡ bāo

pì ɡòu yí wèijué jiáojī qǐ 遣

谴 饪 妊僻

辟 慑 摄 繁 烦障

嶂三、熟语积累

(一)熟语释义

1.应运而生:原指顺应天命而降生,后泛指随着某种形势而

产生。

2.明日黄花:比喻过时或无意义的事物。

3.斑驳陆离:形容色彩错杂纷繁。

4.抱残守缺:形容保守不知改进。

5.余风遗响:遗留下来的风气影响等。6.一蹴而就:踏一步就成功,形容事情轻而易举,一下子

就能完成。

7.昙花一现:昙花开放后很快就凋谢,比喻稀有的事物或

显赫一时的人物出现不久就消逝。

8.孤芳自赏:比喻自命清高,自我欣赏。

9.刮垢磨光:比喻教育人、培养人才。本文指破坏传统文

物的本来面目。(二)熟语应用

根据解释及语境填写恰当的熟语

1.随着社会的不断发展,生活水平日益提高,普通的商品房

已经不能满足追求高品质生活的成功人士的置业需求,因此高端别墅 。

2.曾经异常火爆的上网本似乎已经逐渐成为了 。

3.依靠经销商的投入来建设渠道,决定了霸王凉茶无法“走

得更远”,没有强大而牢固的渠道作为品牌传播的载体,品牌永远只能是 。

4.文化艺术工作者如果没有市场认可和群众基础,就只能

是 。应运而生明日黄花昙花一现孤芳自赏四、词语辨析

1.捉摸·琢磨捉摸琢磨2.一蹴而就·一挥而就一蹴而就一挥而就[本课考点提炼] 一、背景链接

进入20世纪90年代,学术界普遍对即将过去的一个世纪进行反思,试图总结中国在长期革旧鼎新运动中的经验教训,并对一些过激的口号和行为作出了理性的分析。在文化探究方面,理论界也比较活跃,有人提出了“回归传统”的口号,读经、复兴儒学,成为一种风尚。针对这种现象,本文从文化学的角度,作出了理性的分析。 二、主旨领悟

本文通过阐述传统文化与文化传统的内容、特点及利害关系,表达了作者的观点:为了走向未来,需要的不是同过去的一切彻底决裂,将过去彻底砸烂,而应该妥善地利用过去,在过去这块既定的地基上构筑未来大厦。三、行文脉络提示:类比。把文化传统与传统文化的区别与蜜蜂和蜂蜜的区别类比。化抽象为具体,贴切、形象,增强了说理的生动性。提示:(1)时代性是指文化是应运而生的,不是一成不变的,会随着情况的变化而变化,但不管存在时间长短,只要存在过的,都曾经是合理的。

(2)既然存在过的,就会产生影响,这种影响隐性地或显性地存在,就成为民族性,即文化中带有民族特征的因素。提示:文化传统与外来文化相接触、互播,经过惊奇、观望、攻讦、拒斥、学习、交流、咀嚼、消化、吸收、整合这一系列过程,就会发生变化并带来后果:虽然未必面目全非,但却让人感到陌生。4.根据文段内容,除了是“财富和包袱”外,“传统”具

有什么特点?

提示:(1)传统是内在物,是人体本身,是人群共同体的品格和精神。(2)传统是人们共同生活的产物,也会随共同生活的变化而更新。提示:“传统文化”指历代存在过的种种物质的、制度的和精神的文化实体和文化意识。“文化传统”是从民族的历代生活中产生,在民族的重复实践中成长,并由此形成的民族集体意识和集体无意识而构成的民族精神。提示:“传统文化”与“文化传统”表面上看仅是语序的差别,实际上差别很大。

作者主要是从以下几个角度来阐释的: 表现为物质的、制度的和精神的文化实体和文化意识。 表现为一种抽象的精神意识,或者是一种共同的心理状态,即一种民族精神。时代性民族性惰性渐变性 应运而生,在发展过程中,有的与时俱进,有的播迁他邦,有的昙花一现,作用不一样,但均是合理的。 总体上说既是一种惰性的力量,又是

一种无声的指令,

凝聚的力量,集团

的象征,社会稳定、国家巩固的基础。 有的演化出新的内

容与形式,有的消亡,有的播迁他邦,重振

雄风。 随着时间的变化也会变化,也会受到外部世界的影响,这种变化是缓慢的、渐进的。应该批判地继承。 应该学会吸收、借鉴、整合。理解文中重要概念的含义

解读:“重要概念”仅指与整体文意密切相关或是文章重点论述的一个“概念性”词语;而“重要词语”则相对比较宽泛,包括与文章的核心内容密切相关的词语、表达功能特别强烈的词语、理解上容易发生偏差的词语等。 指津:对概念含义的理解,必须建立在对本质的把握上。在此要注意三点:(1)依据词语所在句子的内容理解含义。(2)依据前后句述说的内容理解含义。词语所在句子前后句述说的内容,是比词语更大一点的语境,也是解释词语的依据。(3)依据相关文字的思路理解含义。有的词语在文中的跨度大,仅仅依靠当句或前后句所述的内容还不能准确判断其意思,这就要靠对相关文字的思路作分析来解决。

请你参考本处提示,尝试解答[落实应用板块]中的第6题。本文在论述“传统文化”和“文化传统”时,认为传统既是“财富”也是“包袱”。请根据文章内容谈谈你的理解,分析作者论述这个问题的目的是什么。

[探究思路][探究结论]

“传统文化”是一个民族的文化遗产,“文化传统”是不死的民族魂,是民族精神的积淀。一个民族正因为有了自己的传统文化和文化传统,才有了巨大的精神财富和物质力量,才能在传统的制约与支配下,凝聚成一个稳定而团结的集体。所以说,传统是财富。然而传统又是一种惰性的力量,具有保守的因素,能钳制人们的思想,束缚人们的行动,妨碍社会的进步和发展,因而传统又是包袱。 作者论述这个问题,是要我们辩证地了解和掌握传统的这两重属性,既要继承和发扬传统,古为今用,又要批判分析,弃其落后保守的东西,吸收其他民族文化中有益的东西,促使传统不断发展与进步。?写法归纳

1.比喻说理,深入浅出

在本文中,作者借用了比喻、类比等论证方式,将抽象的道理阐释得生动形象而又清楚透彻。例如,“传统的确是财富,但财富不在它的惰性;传统也的确是包袱,但包袱也不因它的非时装。传统不是可以随气温变化而穿脱的外衣”。用服装作比喻,说明传统既是财富又是包袱,从而强调应辩证地看待传统。恰当地运用这些论证方式,给枯燥的议论文注入了一泉活水,增强了文章的可读性。 2.大量使用整句

“它们或者与时俱进,演化出新的内容与形式;或者抱残守缺,化为明日黄花。也有的播迁他邦,重振雄风;也有的昙花一现,未老而先亡。”接近对偶的对举形式,肯定什么,否定什么,让读者眼到即明。“它制约着人们的思维方法,支配着人们的行为习俗,控制着人们的情感抒发,左右着人们的审美趣味,规定着人们的价值取向,悬置着人们的终极关怀(灵魂归宿)。”“制约着”“支配着”“控制着”“左右着”“规定着”“悬置着”一系列动词构成整齐的排比句式,论述了“文化传统”的极大影响力,力度极为明显。“不同民族不同文化只要存在,便可能有接触;只要有接触,便有交流;只要有交流,便有变化。”用顶真的形式,阐述文化

“从接触到交流到变化”的过程,因果关系十分明显。?写法精讲

怎样使用整句来增强文章的说服力

作文中常用的整句类型有:

1.古诗文连用整句

适时引用古诗文,形成整句,既能展示考生丰富的文化底蕴,又能展示语言的灵动风采。 示例:历史记下了无数这样的“呆瓜”。从“居陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”到“开荒南野际,守拙归园

田”;从“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”到“一

腔热血勤珍重,洒去犹能化碧涛”。这些呆瓜们,为了一个可道而又不可道的“道”字,甘守清贫,粪土权贵,直至殉道,他们真是呆得可爱,可敬! 2.排比式整句

排比式整句主要是通过修辞的方法来连缀展示。一是内容上排比,增强了丰富的内涵;二是意义上的递进,增强了说服力,渲染了气氛,提高了气势。

示例:苦难,对于天才是一块垫脚石,对于能干的人是一笔财富,对于弱者是一个万丈深渊。成功,对于永不懈怠的人是一座里程碑,对于骄傲自满的人是一个包袱,对于不求进取的人是一桩祸患;对于志向远大的人是向上攀登的阶梯,对于心有小志的人是一生荣耀;对于胸无大志的人,无底深渊;对于努力者,奖励;对于耕耘者,收获;对于骄傲者,过眼云烟;对于目标远大者,小的驿站;对于奋斗者,一座灯塔;对于懒惰者,一个美丽的梦;对于奋进的人,另一段艰难跋涉的开端;对于知足的人,幸福的顶峰;对于失败者,遥不可及的梦想。 3.比喻式整句

比喻式整句,就是运用一系列比喻,用形象、具体、感性的事物,来表达抽象的深邃的内蕴的语段。

示例:生活是什么?不同的人有不同的看法。有人说生活如酒。童年就像鸡尾酒,色彩斑斓,甜美之味令人回味;青年就像冰镇的啤酒,色彩浓黑,清凉的同时又让人觉得苦涩;中年就像烈性酒,纯净无色,辛辣之味使你五脏六腑都会灼热;老年就像葡萄酒,久存弥香,滴滴让你感受到香中之甜。 参考示例:你谅解别人冰释前嫌时感激的笑脸 你历尽坎坷获得成功时赞赏的掌声 善待他人的襟怀 矢志不渝的追求?素材发现?运用范例

在现代人的生活中,端午节仿佛只是为了吃一次粽子,中秋节似乎只是为了吃一块月饼,春节也只意味着一个长长的假期,浓浓的传统文化氛围已荡然无存。端午节,有谁会去关注屈原曾经留给我们的感动,有谁会在房前插一枝艾草,喝一碗雄黄酒;中秋时节,有谁会去关注那轮孤独的圆月,似乎月亮的光辉都被明亮的烟火夺走;春节,又能有多少人记得那些美好的习俗,本是象征祝福与希望的“压岁钱”却被有浓厚金钱味的“红包”取代,难怪很多人都说,过年没年味了。这些都是十分重要的传统文化节日,却被现代人冷落成这个样子,其他传统文化的处境更是不堪设想。沉寂中,我听见传统文化在哭泣,这哭泣声中有失望,有无奈,但更多的是对我们的期望。

点击下列图片