高中语文统编版选择性必修上册3.1《别了,“不列颠尼亚”》课件(共50张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册3.1《别了,“不列颠尼亚”》课件(共50张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-12 09:05:35 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

广义的新闻包括:

消息、特写、通讯、新闻评论(社论)、典型报告(报告文学)等。

狭义的新闻专指消息。

消息又称新闻,它是用事实说话,及时报道国内外最新发生的有社会价值的事实。

新闻是目前世界上发表量最大,受众最多的文体,它通过各种传媒(报纸、电视台、电台、网络等)对当前的政治事件和社会生活进行报道。

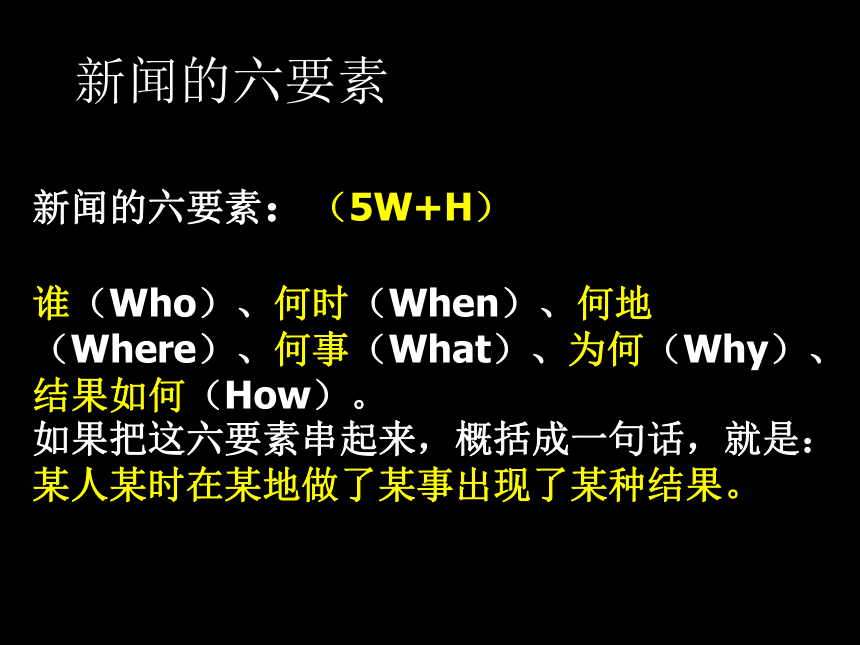

新闻的六要素

新闻的六要素:(5W+H)

谁(Who)、何时(When)、何地(Where)、何事(What)、为何(Why)、结果如何(How)。

如果把这六要素串起来,概括成一句话,就是:

某人某时在某地做了某事出现了某种结果。

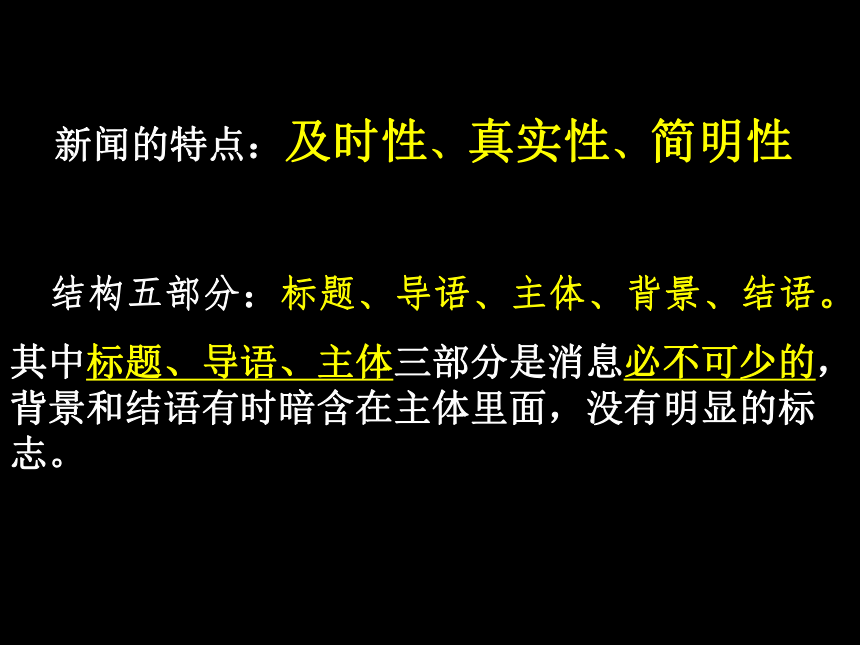

结构五部分:标题、导语、主体、背景、结语。

其中标题、导语、主体三部分是消息必不可少的,背景和结语有时暗含在主体里面,没有明显的标志。

新闻的特点:及时性、真实性、简明性

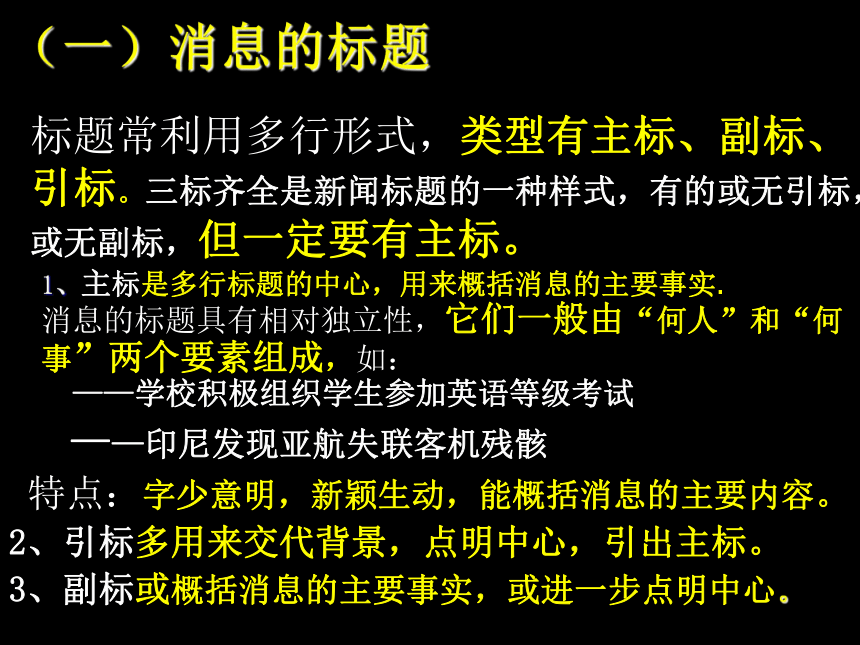

(一)消息的标题

1、主标是多行标题的中心,用来概括消息的主要事实. 消息的标题具有相对独立性,它们一般由“何人”和“何事”两个要素组成,如: ——学校积极组织学生参加英语等级考试

——印尼发现亚航失联客机残骸

特点:字少意明,新颖生动,能概括消息的主要内容。

2、引标多用来交代背景,点明中心,引出主标。

3、副标或概括消息的主要事实,或进一步点明中心。

标题常利用多行形式,类型有主标、副标、引标。三标齐全是新闻标题的一种样式,有的或无引标,或无副标,但一定要有主标。

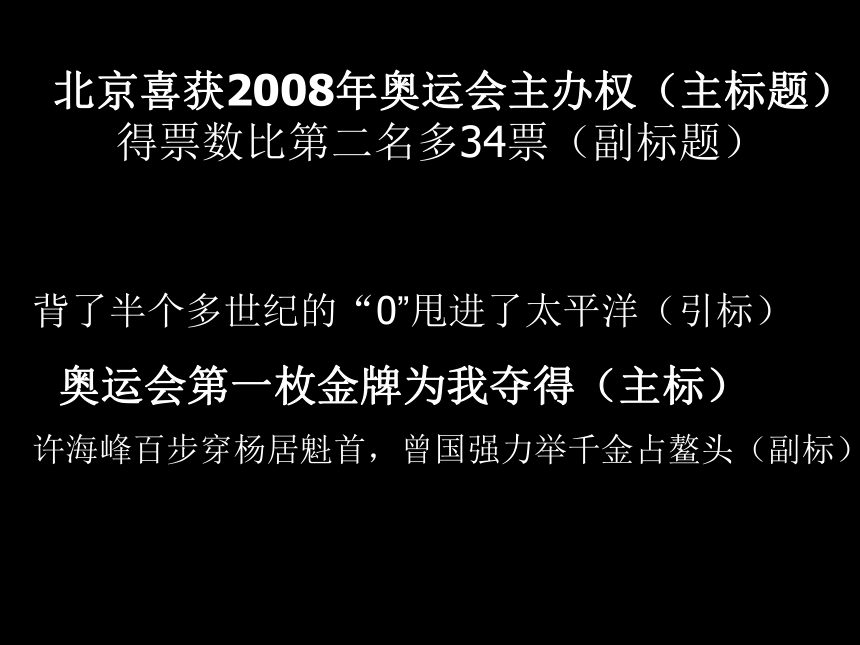

北京喜获2008年奥运会主办权(主标题) 得票数比第二名多34票(副标题)

背了半个多世纪的“0”甩进了太平洋(引标)

奥运会第一枚金牌为我夺得(主标)

许海峰百步穿杨居魁首,曾国强力举千金占鳌头(副标)

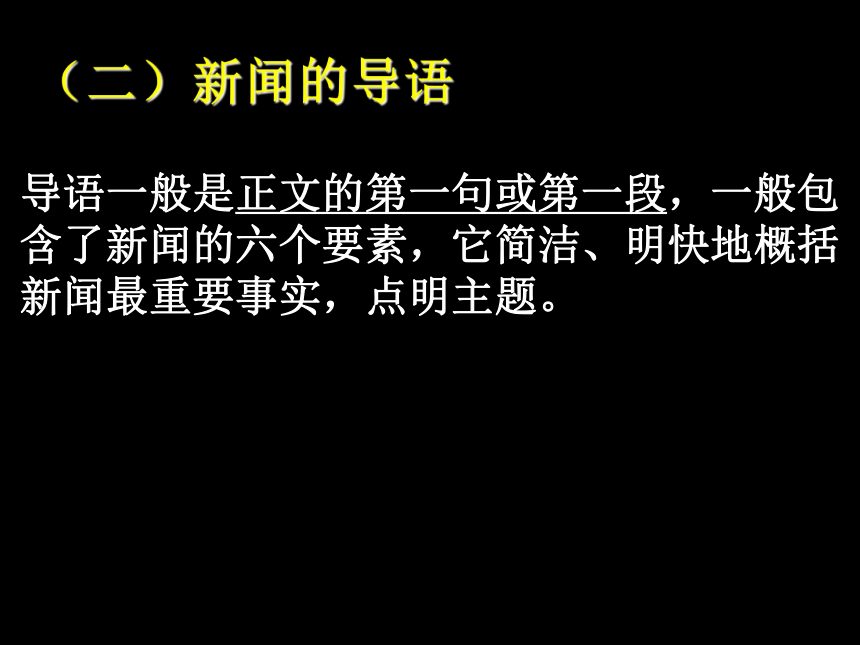

(二)新闻的导语

导语一般是正文的第一句或第一段,一般包含了新闻的六个要素,它简洁、明快地概括新闻最重要事实,点明主题。

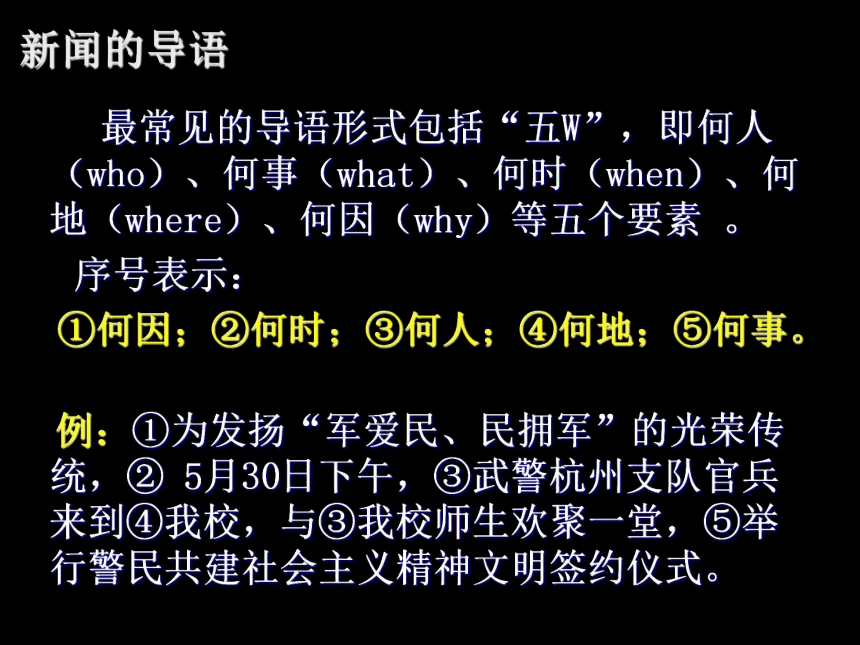

新闻的导语

最常见的导语形式包括“五W”,即何人(who)、何事(what)、何时(when)、何地(where)、何因(why)等五个要素 。

序号表示:

①何因;②何时;③何人;④何地;⑤何事。

例:①为发扬“军爱民、民拥军”的光荣传统,② 5月30日下午,③武警杭州支队官兵来到④我校,与③我校师生欢聚一堂,⑤举行警民共建社会主义精神文明签约仪式。

主体是消息的躯干,它用充足的事实表现主题,是对导语内容进一步扩展和阐释。是消息的主要部分。

(三)新闻的主体

(四)新闻的背景

背景指的是新闻发生的社会环境和自然环境。

(它可以和结语一起暗含主体中)

(五)新闻的结语

在一则消息的结束时,有时需要作一个总结、概括、说明或补充,这就是消息的结尾。一般来说,消息的结尾是指消息的最后一段或最后一句。有时省略或暗含在主体之中。

新闻的常用结构模式

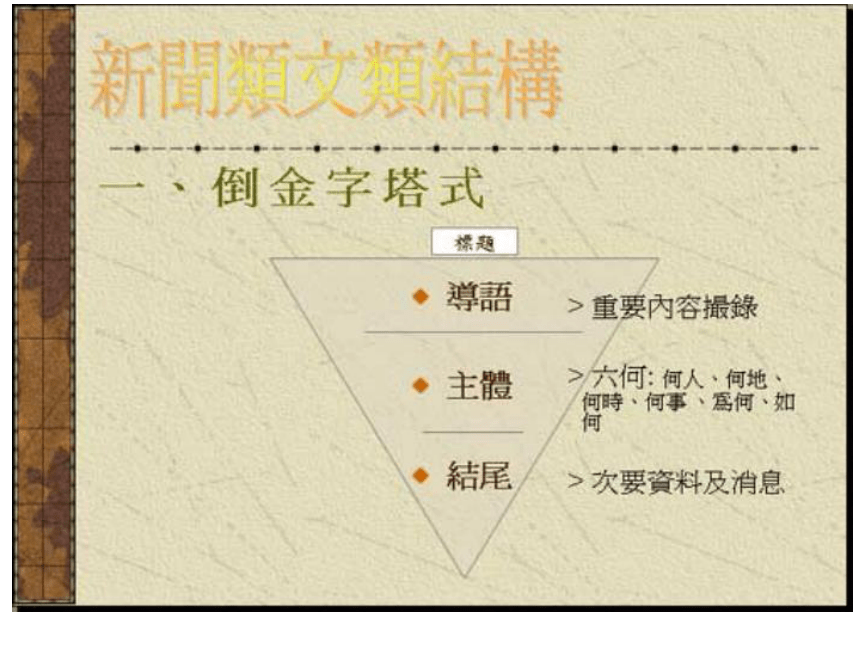

1、倒金字塔结构

就是把最重要、最新鲜、最精彩的新闻事实摆在最前面,稍次要的放在其后,按材料的主次排列。

特点:最重要、最新鲜、人们最关心的、最引人注目的新闻事实摆在最前面,其他内容是根据重要性程序递减的顺序来安排。

别了,“不列颠尼亚”

一、进入新课

同学们,有一首歌这样唱:“小河弯弯向南流,流到香江去看一看,东方之珠,我的爱人,你的风采是否浪漫依然……”大家知道这歌里唱的“东方之珠”是什么地方吗?

“东方之珠”——香港!

香港夜景

“东方之珠”——香港!

雾中的香港维多利亚港

香港红勘体育馆

星光大道

李小龙

香港迪斯尼乐园

教学目标:

1、掌握新闻报道的基本知识,了解香港近百年的发展史。了解本文以时间顺序组织材料,将现实场景与历史回顾相交融的写作特点。

2、了解文中重点语句的深刻含义。

3、激发民族自豪感,培养学生热爱祖国和为祖国奉献的精神。

1、香港坎坷的历史

1841年1月26日:第一次鸦片战争后,英国强占香港岛,事后清政府曾试图用武力予以收复,道光皇帝为此发下多道谕旨,但清朝始终不能捍卫领土完整。

1842年8月29日:清政府与英国签订不平等的《南京条约》,割让香港岛给英国。

1860年10月24日:中英签订不平等的《北京条约》,割让九龙半岛界限街以南地区给英国。

1898年6月9日:英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,租借九龙半岛界限街以北地区及附近262个岛屿,租期99年(至1997年6月30日结束)。

1942年12月25日:第二次世界大战期间,日军进犯香港,驻港英军无力抵抗,当时的香港总督杨慕琦无奈宣布投降。香港被日本占领,开始了三年零八个月的“日治时期”。

1945年9月15日: 日本战败后在香港签署降书,撤出香港。

二、背景介绍(《导学案》p107

2、邓小平与香港回归

1982年9月,中英关于香港地位的谈判,在邓小平和当时的英国首相撒切尔夫人之间进行。 邓小平态度坚决地告诉撒切尔夫人:“主权的问题不是一个可以讨论的问题……我可以明确地告诉你们,中国在1997年要收回的不仅是新界,而且包括本岛、九龙,否则,任何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交待,甚至也不能向世界人民交待。 ”邓小平的话,令当时有着“铁娘子”之称的英国首相撒切尔夫人,在这位中国的“钢汉子”面前,低下了头。1984年12月19日:中英签署关于香港问题的联合声明,落实香港1997年之后实行“一国两制”制度 。

特写性消息

也称新闻速写、新闻素描,要求用类似于电影“特写镜头”的手法来反映事实,是作者深入新闻事件现场,采写制作的一种新闻价值高、现场感较强、篇幅短小精粹的消息文体。特写性消息侧重于“再现”,往往采用文学手法,集中、突出地描述某一重大事件的发生现场,或某些重要和精彩的场面,生动、形象地将所报道的事实再现在读者面前。在本文中,作为历史的见证人,作者集中描写了英国撤离香港那一天的几个具有典型性的场景,把生动的现场气氛传达给读者。

自主学习

(一)就新闻结构而言,本文由哪几个部分组成?

(二)本文主体部分就是选取1997香港回归,英国撤退时的四个重要场景。请快速阅读课文,找出这四个场景。

(三)文中三次写到降旗,请找出来并理解各有什么意义?

(一)就新闻结构而言,本文由哪几个部分组成?

1、标题(别了,不列颠尼亚 )

2、导语(第1段)

概述英国米字旗降落,不列颠尼亚离开香港。

3、主体 (2—10段)

集中描写英国撤离香港当天的几个场景及有关背景资料。

4、结语(最后1段)

用概括的语言叙述英国在香港统治的开始与结束。

特写往往采用文学手法,集中、突出地描述某一重大事件的发生现场,或某些重要和精彩的场面,生动形象地将所报道的事实再现在读者面前。

本文主体部分就是选取1997香港回归,英国撤退时的四个重要场景。请快速阅读课文,找出这四个场景。

(二)四个场景

时 间 事 件

按时间顺序描写的四个典型场景

第一场景:4点30分,末任港督彭定康告别 港督府,降下港督旗帜。(第三自然段)

彭定康和女儿离开港督府

第二场景:6时15分,在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,降下英国国旗。(第五自然段)

彭定康接过降下的旗帜

第三场景:子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。(第八自然段)

第四场景:7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。 (第十自然段)

时 间 事 件

4点30分

6点15分

子夜时分

7月1日零点40分钟

港督离任时举行降旗仪式

英国告别仪式举行

香港交接仪式上易帜

“不列颠尼亚”号离开香港

按时间顺序描写的四个典型场景

(三)文中三次写到降旗,请找出并理解各有什么意义?

这标志着今后的香港再也不会由港督来统治。

第一次降旗——港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

第二次降旗——7时45分,广场上灯光渐暗,开始了当天港岛上的第二次降旗仪式。

标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

第三次降旗——在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下。

它标志着英国对香港长达一个半世纪的统治的结束,也标志着从此中华人民共和国将对香港恢复行使主权。

合作探究:

1、这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料,请找出来(在哪些段落里),体会这些背景材料是如何与现实的场景有机地融合在一起的?

2、我们该如何理解结语中“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话的深刻含义?

3、如何理解标题的含义?

4、文章不仅报道了香港回归这样宏大的场景时,而且有很多细节给人留下了深刻的印象,请从文中找出几处细节简要赏析。

1、这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料,请找出来(在哪些段落里),体会这些背景材料是如何与现实的场景有机地融合在一起的?

4、7、11段

【思路点拨】先找出有哪些“现实的场景”和“背景材料”,拟画出“现实场景”与“历史背景”的两条时间轴线图,用箭头符号标出对应关系,并简析其好处。

1、这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料,请找出来(在哪些段落里),体会这些背景材料是如何与现实的场景有机地融合在一起的?

答:现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲,每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起。比如在提到彭定康离开港督府时,文章就引入了一些关于港督府历史的背景材料;而降旗的仪式,则让人联想起150多年前,英国殖民者踏上香港的首次升旗。自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们靠现实的场景串在一起,与之融为一体。另外,背景材料的引入也使得现实的场景有历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵。

2、我们该如何理解结语中“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话的深刻含义?

明确:①现实场景。1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。

②历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。

作者没有任何修饰性的语言,然而就在这不动声色的描写中,胜利的自豪之情,溢于言表。

3、如何理解标题的含义

表面的意思是:告别了接载查尔斯王子和离任港督彭定康回国的英国皇家游轮“不列颠尼亚”号。

实际的意思是:象征了英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告结束了,香港重新回到祖国的怀抱中。

4、文章在报道香港回归这样宏大的场景时,从细节入手,在细节中蕴含着深刻的意味,在平淡的笔调中洋溢着浓烈的感情,大家能否从文中找出意味深长的细节之处?

明确:本文的细节之处非常多,课下自己多找些,重点讲解以下三处。

(1)“面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。 ”

分析:这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动的写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。

(2)“港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆.”

(3)“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。”

这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

分析:英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义太阳在香港永远的落下了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写欢庆回归使人们多么激动,而却选择英方撤离这一角度,通过六个场景,三次降旗,一次升旗把末代港督乘英国皇家游艇“不列颠尼亚”号离开香港这一事件放在深厚的历史背景中,更加突出了这一事件的历史意义。

小结:

广义的新闻包括:

消息、特写、通讯、新闻评论(社论)、典型报告(报告文学)等。

狭义的新闻专指消息。

消息又称新闻,它是用事实说话,及时报道国内外最新发生的有社会价值的事实。

新闻是目前世界上发表量最大,受众最多的文体,它通过各种传媒(报纸、电视台、电台、网络等)对当前的政治事件和社会生活进行报道。

新闻的六要素

新闻的六要素:(5W+H)

谁(Who)、何时(When)、何地(Where)、何事(What)、为何(Why)、结果如何(How)。

如果把这六要素串起来,概括成一句话,就是:

某人某时在某地做了某事出现了某种结果。

结构五部分:标题、导语、主体、背景、结语。

其中标题、导语、主体三部分是消息必不可少的,背景和结语有时暗含在主体里面,没有明显的标志。

新闻的特点:及时性、真实性、简明性

(一)消息的标题

1、主标是多行标题的中心,用来概括消息的主要事实. 消息的标题具有相对独立性,它们一般由“何人”和“何事”两个要素组成,如: ——学校积极组织学生参加英语等级考试

——印尼发现亚航失联客机残骸

特点:字少意明,新颖生动,能概括消息的主要内容。

2、引标多用来交代背景,点明中心,引出主标。

3、副标或概括消息的主要事实,或进一步点明中心。

标题常利用多行形式,类型有主标、副标、引标。三标齐全是新闻标题的一种样式,有的或无引标,或无副标,但一定要有主标。

北京喜获2008年奥运会主办权(主标题) 得票数比第二名多34票(副标题)

背了半个多世纪的“0”甩进了太平洋(引标)

奥运会第一枚金牌为我夺得(主标)

许海峰百步穿杨居魁首,曾国强力举千金占鳌头(副标)

(二)新闻的导语

导语一般是正文的第一句或第一段,一般包含了新闻的六个要素,它简洁、明快地概括新闻最重要事实,点明主题。

新闻的导语

最常见的导语形式包括“五W”,即何人(who)、何事(what)、何时(when)、何地(where)、何因(why)等五个要素 。

序号表示:

①何因;②何时;③何人;④何地;⑤何事。

例:①为发扬“军爱民、民拥军”的光荣传统,② 5月30日下午,③武警杭州支队官兵来到④我校,与③我校师生欢聚一堂,⑤举行警民共建社会主义精神文明签约仪式。

主体是消息的躯干,它用充足的事实表现主题,是对导语内容进一步扩展和阐释。是消息的主要部分。

(三)新闻的主体

(四)新闻的背景

背景指的是新闻发生的社会环境和自然环境。

(它可以和结语一起暗含主体中)

(五)新闻的结语

在一则消息的结束时,有时需要作一个总结、概括、说明或补充,这就是消息的结尾。一般来说,消息的结尾是指消息的最后一段或最后一句。有时省略或暗含在主体之中。

新闻的常用结构模式

1、倒金字塔结构

就是把最重要、最新鲜、最精彩的新闻事实摆在最前面,稍次要的放在其后,按材料的主次排列。

特点:最重要、最新鲜、人们最关心的、最引人注目的新闻事实摆在最前面,其他内容是根据重要性程序递减的顺序来安排。

别了,“不列颠尼亚”

一、进入新课

同学们,有一首歌这样唱:“小河弯弯向南流,流到香江去看一看,东方之珠,我的爱人,你的风采是否浪漫依然……”大家知道这歌里唱的“东方之珠”是什么地方吗?

“东方之珠”——香港!

香港夜景

“东方之珠”——香港!

雾中的香港维多利亚港

香港红勘体育馆

星光大道

李小龙

香港迪斯尼乐园

教学目标:

1、掌握新闻报道的基本知识,了解香港近百年的发展史。了解本文以时间顺序组织材料,将现实场景与历史回顾相交融的写作特点。

2、了解文中重点语句的深刻含义。

3、激发民族自豪感,培养学生热爱祖国和为祖国奉献的精神。

1、香港坎坷的历史

1841年1月26日:第一次鸦片战争后,英国强占香港岛,事后清政府曾试图用武力予以收复,道光皇帝为此发下多道谕旨,但清朝始终不能捍卫领土完整。

1842年8月29日:清政府与英国签订不平等的《南京条约》,割让香港岛给英国。

1860年10月24日:中英签订不平等的《北京条约》,割让九龙半岛界限街以南地区给英国。

1898年6月9日:英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,租借九龙半岛界限街以北地区及附近262个岛屿,租期99年(至1997年6月30日结束)。

1942年12月25日:第二次世界大战期间,日军进犯香港,驻港英军无力抵抗,当时的香港总督杨慕琦无奈宣布投降。香港被日本占领,开始了三年零八个月的“日治时期”。

1945年9月15日: 日本战败后在香港签署降书,撤出香港。

二、背景介绍(《导学案》p107

2、邓小平与香港回归

1982年9月,中英关于香港地位的谈判,在邓小平和当时的英国首相撒切尔夫人之间进行。 邓小平态度坚决地告诉撒切尔夫人:“主权的问题不是一个可以讨论的问题……我可以明确地告诉你们,中国在1997年要收回的不仅是新界,而且包括本岛、九龙,否则,任何一个中国领导人和政府都不能向中国人民交待,甚至也不能向世界人民交待。 ”邓小平的话,令当时有着“铁娘子”之称的英国首相撒切尔夫人,在这位中国的“钢汉子”面前,低下了头。1984年12月19日:中英签署关于香港问题的联合声明,落实香港1997年之后实行“一国两制”制度 。

特写性消息

也称新闻速写、新闻素描,要求用类似于电影“特写镜头”的手法来反映事实,是作者深入新闻事件现场,采写制作的一种新闻价值高、现场感较强、篇幅短小精粹的消息文体。特写性消息侧重于“再现”,往往采用文学手法,集中、突出地描述某一重大事件的发生现场,或某些重要和精彩的场面,生动、形象地将所报道的事实再现在读者面前。在本文中,作为历史的见证人,作者集中描写了英国撤离香港那一天的几个具有典型性的场景,把生动的现场气氛传达给读者。

自主学习

(一)就新闻结构而言,本文由哪几个部分组成?

(二)本文主体部分就是选取1997香港回归,英国撤退时的四个重要场景。请快速阅读课文,找出这四个场景。

(三)文中三次写到降旗,请找出来并理解各有什么意义?

(一)就新闻结构而言,本文由哪几个部分组成?

1、标题(别了,不列颠尼亚 )

2、导语(第1段)

概述英国米字旗降落,不列颠尼亚离开香港。

3、主体 (2—10段)

集中描写英国撤离香港当天的几个场景及有关背景资料。

4、结语(最后1段)

用概括的语言叙述英国在香港统治的开始与结束。

特写往往采用文学手法,集中、突出地描述某一重大事件的发生现场,或某些重要和精彩的场面,生动形象地将所报道的事实再现在读者面前。

本文主体部分就是选取1997香港回归,英国撤退时的四个重要场景。请快速阅读课文,找出这四个场景。

(二)四个场景

时 间 事 件

按时间顺序描写的四个典型场景

第一场景:4点30分,末任港督彭定康告别 港督府,降下港督旗帜。(第三自然段)

彭定康和女儿离开港督府

第二场景:6时15分,在添马舰军营东面广场举行象征英国统治结束的告别仪式,降下英国国旗。(第五自然段)

彭定康接过降下的旗帜

第三场景:子夜时分,中英香港交接仪式,米字旗香港最后一次降落,五星红旗升起。(第八自然段)

第四场景:7月1日零点40分,查尔斯王子和彭定康登上“不列颠尼亚”号离开香港。 (第十自然段)

时 间 事 件

4点30分

6点15分

子夜时分

7月1日零点40分钟

港督离任时举行降旗仪式

英国告别仪式举行

香港交接仪式上易帜

“不列颠尼亚”号离开香港

按时间顺序描写的四个典型场景

(三)文中三次写到降旗,请找出并理解各有什么意义?

这标志着今后的香港再也不会由港督来统治。

第一次降旗——港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。

第二次降旗——7时45分,广场上灯光渐暗,开始了当天港岛上的第二次降旗仪式。

标志着被英国统治了156年的香港终于回到了祖国母亲的怀抱。

第三次降旗——在1997年6月30日的最后一分钟,米字旗在香港最后一次降下。

它标志着英国对香港长达一个半世纪的统治的结束,也标志着从此中华人民共和国将对香港恢复行使主权。

合作探究:

1、这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料,请找出来(在哪些段落里),体会这些背景材料是如何与现实的场景有机地融合在一起的?

2、我们该如何理解结语中“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话的深刻含义?

3、如何理解标题的含义?

4、文章不仅报道了香港回归这样宏大的场景时,而且有很多细节给人留下了深刻的印象,请从文中找出几处细节简要赏析。

1、这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料,请找出来(在哪些段落里),体会这些背景材料是如何与现实的场景有机地融合在一起的?

4、7、11段

【思路点拨】先找出有哪些“现实的场景”和“背景材料”,拟画出“现实场景”与“历史背景”的两条时间轴线图,用箭头符号标出对应关系,并简析其好处。

1、这篇特写在报道新闻事实时,还适当的运用一些背景材料,请找出来(在哪些段落里),体会这些背景材料是如何与现实的场景有机地融合在一起的?

答:现实的场景是文章的主要内容,是文章的纲,每一则背景材料的引入都对应一个现实的场景,依靠一些关键词衔接在一起。比如在提到彭定康离开港督府时,文章就引入了一些关于港督府历史的背景材料;而降旗的仪式,则让人联想起150多年前,英国殖民者踏上香港的首次升旗。自然的衔接,使得这些背景材料看上去并不是杂乱无章的,它们靠现实的场景串在一起,与之融为一体。另外,背景材料的引入也使得现实的场景有历史的纵深感,让人更加体会出仪式本身的现实内涵。

2、我们该如何理解结语中“大英帝国从海上来,又从海上去”这句话的深刻含义?

明确:①现实场景。1841年,大英帝国横跨印度洋而来;1997年,“不列颠尼亚”号黯然从海上离去。

②历史轮回。“从海上来”标志英国对香港的殖民统治正式开始;“从海上去”标志着香港脱离英统,回归祖国。

作者没有任何修饰性的语言,然而就在这不动声色的描写中,胜利的自豪之情,溢于言表。

3、如何理解标题的含义

表面的意思是:告别了接载查尔斯王子和离任港督彭定康回国的英国皇家游轮“不列颠尼亚”号。

实际的意思是:象征了英国对香港长达一个半世纪的殖民统治宣告结束了,香港重新回到祖国的怀抱中。

4、文章在报道香港回归这样宏大的场景时,从细节入手,在细节中蕴含着深刻的意味,在平淡的笔调中洋溢着浓烈的感情,大家能否从文中找出意味深长的细节之处?

明确:本文的细节之处非常多,课下自己多找些,重点讲解以下三处。

(1)“面色凝重的彭定康注视着港督旗帜在“日落余音”的号角声中降下旗杆。 ”

分析:这是对末任港督彭定康面部表情的特写,生动的写出了彭定康离开港督府前黯然神伤的神态。通过这一神态,我们能揣摩出彭定康当时复杂的心情,但是不论他如何“面色凝重”,历史的脚步不会为任何人停止,香港终将回归祖国。

(2)“港督旗帜在‘日落余音’的号角声中降下旗杆.”

(3)“停泊在港湾中的皇家游轮‘不列颠尼亚’号和邻近大厦上悬挂的巨幅紫荆花图案,恰好构成这个‘日落仪式’的背景。”

这两处细节描写都与“日落”联系在一起,为什么说英国的告别仪式是“日落仪式”?

分析:英国曾经占领了非常广大的殖民地,被称为“日不落帝国”,喻指在它的领土上,永远都有阳光照耀。香港作为英国在东方的最后一块殖民地,于1997年脱离英国的统治,回归祖国,作为香港特区的紫荆花图案将在香港上空冉冉升起,“日不落帝国”的殖民主义太阳在香港永远的落下了。所以把英国告别的仪式称为“日落仪式”。

作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写欢庆回归使人们多么激动,而却选择英方撤离这一角度,通过六个场景,三次降旗,一次升旗把末代港督乘英国皇家游艇“不列颠尼亚”号离开香港这一事件放在深厚的历史背景中,更加突出了这一事件的历史意义。

小结: