部编版七年级语文下册精品课件---10 《阿长与〈山海经〉》(共64张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级语文下册精品课件---10 《阿长与〈山海经〉》(共64张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共64张PPT)

阿长与《山海经》

1.把握课文主要内容,理解阿长的形象。

2.品味文章语言,体会作者深切的情感。

3.学习欲扬先抑的表现手法,体会作者词语运用之妙。

阿长(?——1899),是鲁迅儿时的保姆,姓名不可考。

解题:1. 阿长是什么人

解题:2.鲁迅还在哪篇作品中提到“长妈妈”

先前,有一个读书人住在古庙里用功,夜间在院子里纳凉的时候,突然听到有人在叫他。答应着,四面看时,却见一个美女的脸露在墙头上,向他一笑,隐去了。……他正抖作一团时,却听得豁的一声,一道金光从枕边飞出,外面便什么声音也没有了,那金光也就飞回来,敛在盒子里。

《从百草园到三味书屋》中长妈妈讲美女蛇的故事

【鲁迅】(1881—1936年):原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

【代表作】

第一篇白话小说《狂人日记》;

小说集《呐喊》《彷徨》;

散文诗集《野草》;

回忆性散文集《朝花夕拾》;

杂文集《热风》《坟》《华盖集》等。

《山海经》:我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书现存18篇,其余篇章内容早佚。原共22篇,约32650字。共藏山经5篇、海外经4篇、海内经5篇、大荒经4篇。

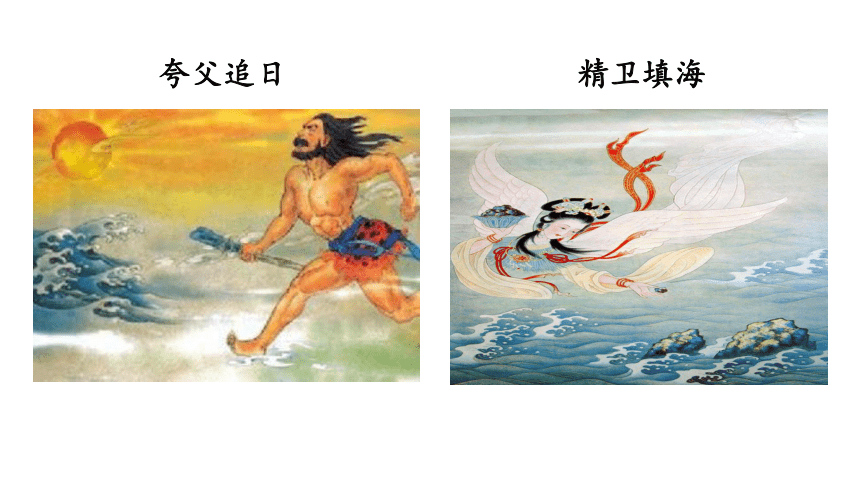

《山海经》内容主要是民间传说中的地理知识,包括山川、道里、民族、物产、药物、祭祀、巫医等。保存了包括夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事。

刑 天

《山海经·海外西经》说,刑天与黄帝争位、厮杀,最后被黄帝砍断了头,把他葬在常羊山麓。刑天虽断了头,却仍不泯志。他以乳头为目,以肚脐为口,操盾牌、大斧继续挥舞,与黄帝再决雌雄。这段传说的神话色彩极浓,反映了中国远古时代氏族部落之间血腥争斗的历史。

刑天与帝至此争神,帝断其首,葬之常羊之山。乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。

关于帝江

南海有神焉,其状如黄囊,如丹火,六足四翼,浑沌无面目。是识歌舞,实为帝江也。——《山海经 西山经》

精卫填海

夸父追日

作者从来没有写过一篇单独的文章回忆自己的母亲,但却写了这篇怀念保姆的文章。这位保姆甚至连真实姓名都不为人所知,实在是普通得不能再普通了。那么,鲁迅为什么要写她呢?她是一个什么样的人呢?

憎恶 烦琐 疮 疤 诘问 菩萨

霹 雳 震悚 粗拙 孤孀

zēng

suǒ

jié

pī lì

sǒnɡ

shuāng

chuāng bā

zhuō

pú sà

【诘问】追问;责问。

【震悚】身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

【惧惮】害怕,畏惧。

【絮说】絮絮叨叨地说。

【切切察察】细碎的说话声。

【面如土色】脸色像土那样。形容因惊惧、病痛或气急等而脸色灰暗。

【深不可测】形容水、洞穴等很深。比喻道理深奥或人的心机等难以捉摸。

请你为阿长设计一分“个人简历”来认识阿长。

姓名:

性别:

身形:

职业:

文化程度:

年龄:

经历:

姓名:阿长(什么姑娘)

性别:女

身形:黄胖而矮

职业:保姆

文化程度:低

年龄:中年

经历:青年守寡的孤孀、有一个过继的儿子、在我家当保姆

憎

恶

新

的

敬

意

完全消失

敬意淡薄

敬意

空前的

讨

厌

不

耐

烦

感激不尽

快速阅读课文,标出课文中表示作者对阿长感情的词句。

由上面可见本文的叙事线索是什么

(对阿长的)感情变化

划分层次,概括内容

第一部分(1-2):介绍“阿长”的身份和名字,暗示阿长卑微的社会地位。

第二部分(3-18):主要从童年视角出发,围绕“我”的感受记叙阿长的言行举动。

第三部分(19-31):记叙阿长为“我”买《山海经》的前后经过,抒发“我”对阿长的感激与怀念之情。

文章开头写阿长名字由来的目的是什么?

(1)形象地刻画出阿长是一个不被人重视、地位低下的劳动人民形象。

(2)使读者对阿长有个总的印象,很自然的引出下文。

课文围绕“阿长”写了哪些事情?哪些详写,哪些略写?为什么?

称呼的由来

喜欢“切察”的毛病

“大”字的睡相

令人厌烦的规矩

略写

略写

详写

表现中心的需要

教给“我”许多道理

讲“长毛”的故事

谋害隐鼠

买《山海经》

通过略写的事情,你看到了怎样的长妈妈?(结合具体内容作答)

(1)写阿长喜欢 “切切察察”的毛病

最喜欢的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

动作描写,“竖”“点”展现出阿长动作的粗俗,生动传神地勾勒出阿长喜欢切切察察说人长短的特点。

(2)写阿长的睡相

在床中间摆成一个大字。

比喻,把阿长睡觉时的样子比成大字,形象生动。也说明阿长睡相不好,暗含我对长妈妈无可奈何的厌烦之情。

(3)写元旦的古怪仪式

语言:“……第一句就得对我说:‘阿妈,恭喜恭喜!’记得么?你要记得这是一年运气的事情。不许说别的话……”(郑重)

神态、动作:她却立刻伸出臂膊,一把将我按住。我惊异地看她时,只见她惶急地看着我。(急切)

表现了阿长朴素而又善良真诚的愿望,以及对幸福的渴望,符合底层劳动妇女的身份。

语言:“恭喜恭喜!大家恭喜!真聪明!恭喜恭喜!”

连用四个感叹号,五个“恭喜”,表现了阿长心满意足的欢喜之态。

(4)写阿长一肚子繁琐的道理

我不耐烦。

阿长是为我好。

她是民间文化的载体。

(5) 阿长讲长毛的故事

这实在是出于我意想之外的,不能不惊异。……却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她有了特别的敬意……(“伟大的神力”指的是什么?)

“伟大的神力”是指长妈妈站在城墙上能挡炮弹的神力。

由略写的事情中看出长妈妈是怎样的一个人?

阿长是一个很不幸而又热望一生平安的劳动妇女,她愚昧、粗俗、好事。

精读阿长为“我”买《山海经 》部分,体味深情。

1.当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?表现了什么心理?

“我知道她并非学者,说了也无益”。

“我”对阿长心存隔膜乃至轻视的心理,说明对从她那里得到《山海经》没抱什么希望,只是说说而已。

2.当阿长买来《山海经》时,“我”有什么反应?

我又惊又喜、感激不尽。

“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”

3.为什么说“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书”?

这四本书虽然很粗拙,却是“我”渴慕已久的,而且由一个谁也想不到的人给“我”买来的,凝聚了长妈妈对“我”的爱,也包含了“我”对长妈妈的感激之情。

4.文中“伟大的神力”两次出现各有何含义?

(1)“我一向只以为……她还有这样伟大的神力。”

有调侃的意味

(2)“她确有伟大的神力。”

称颂、敬佩

5.由详写的事情中看出 长妈妈是怎样的一个人?

心地善良、关心热爱孩子、热心帮助孩子解决疑难。

6.课文结尾一句运用了什么表达方式?抒发了作者怎样的感情?

抒情。抒发了作者对阿长真挚的感激和深深的怀念之情。它凝聚着“我”对长妈妈的全部情思,寄托着作者对善良人的衷心祝愿,深化了文章的主题。

7.既然作者这么尊敬她,为何题目直呼阿长?

(1)本文前一部分多用抑笔,对她“不大佩服”“讨厌”又是“不耐烦”“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名不符实;

(2)将“阿长”与《山海经》连接,看似矛盾,却令人好奇;

(3)用“阿”字有亲呢的意味,符合作者当时已经是四十六岁的中年人的口气。

文章用了大半的篇幅来写长妈妈的“缺点”和“错误”:饶舌多事、睡相不好、有许多繁文缛节、愚昧无知。而在后文又用她给“我”买绘图的《山海经》的事,表现她热情、乐于帮助别人的性情。

1.欲扬先抑,真实写人。

欲扬先抑,以此凸显长妈妈淳朴、宽厚、善良的美德,表达自己对她的深切怀念之情。这样使文章更加真实生动,人物形象更为丰满。

(1)文章略写了阿长称呼的由来,“切切察察”的毛病,摆成“大”字的睡相,令人讨厌的种种规矩,讲长毛的故事,谋害“我”的隐鼠。详写为“我”买绘图的《山海经》一事。

2.详略得当,突出中心。

(2)略写的那些内容能使人对长妈妈有个初步的了解,而详写买《山海经》一事,却令人对长妈妈刮目相看,在作者看来“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”,我们可以想到有幼小的鲁迅对长妈妈的敬佩和感激之情。

作者通过忆述儿时与保姆长妈妈相处的情景,真实、生动、鲜活地写出了饶舌多事、不拘小节、乐于助人、有点迷信、有点俗气的长妈妈的特点,表达了作者对长妈妈的尊敬、感激、思念之情。

地位低下

“大”字的睡相

令人厌烦的规矩

教给“我”许多道理

讲“长毛”的故事

谋害隐鼠

阿长与《山海经》

称呼的由来

喜欢“切察”的毛病

买《山海经》

饶舌多事

愚昧无知

淳朴善良

关心孩子

真诚热情

讨厌

特别敬意

敬意消失

新的敬意

抑

扬

二、重要词语

1.惶急:

2.骇:

3. :脸色跟土的颜色一样,没有血色。形容极端惊恐。

4.掳:

5.诘问:

6.惧惮:

7. :懒散而不习惯于受拘束。

8.仁厚:

恐惧,惊慌,着急。

惊吓,震惊。

面如土色

把人抢走。

追问,责问。

害怕。

疏懒

仁爱宽厚。

一、熟读课文,看看文章围绕阿长写了哪些事情,详写了什么,略写了什么。从这些事情中,可以看出阿长是个什么样的人?结合课文,想一想作者为什么要写这样一个人。

思考探究

第一部分,介绍她的身份和称呼。第二部分,首先围绕阿长的日常言行,略写“喜欢切切察察”的毛病、对“我”过分看管,详写睡相粗俗;其次围绕阿长“满肚子是麻烦的礼节”,详写“元旦的古怪仪式”,略写给“我”灌输各种礼仪禁忌;再次,围绕阿长的迷信可笑,详写讲长毛故事赢得“我”“空前的敬意”,略写“谋害”隐鼠而失去“我”的敬意;第三部分,围绕阿长对“我”的真诚慈爱;详写阿长为“我”买《山海经》。

作者之所以写这样一个人,是因为阿长毫不计较“我”对她的各种不屑和无礼,真心实意关心爱护“我”,努力满足“我”的愿望,这让成年之后的“我”深感惭愧,同时也对阿长倍加感激与怀念。

从以上事情中,可以看出阿长虽然地位卑微、身世不幸,却乐天安命;虽没有文化,粗俗、好事、迷信,却天性纯朴善良、仁厚慈爱。

二、这是一篇回忆童年生活的散文,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换。在通篇阅读、整体感知的基础上,讨论并完成下列各题。

1.分别找出代表“写作时的回忆”与“童年的感受”的一些语句,体会文中“成年的我”和“童年的我”两种叙述视角的不同。

关于“写作时的回忆”:如“长妈妈,已经说过,……就是我的保姆”;再如,“此外,现在大抵忘却了,只有元旦的古怪仪式记得最清楚” “现在”都鲜明地表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述的。

关于“童年的感受”:如“一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,……叫她呢,也不闻”,这里就是从“童年的我”的角度来叙述的。

两者的不同:一个是站在写作时成人的立场,一个是站在童年的感受立场。

2.在“写作时的回忆”中,作者对阿长的怀念充满了温情。你从哪里能读出来?

这温情的叙述既满含思念与感激,又深怀同情和愧疚。

“我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。……仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”

3.在“童年的感受”中,作者对阿长的印象和态度是有变化的。试简要说明。

首先,对阿长粗俗率性的行为习惯“实在不大佩服”,对“她懂得许多规矩”表示“大概是我所不耐烦的”;之后,对她能抵挡枪炮的“伟大的神力”“发生过空前的敬意”,却在知道她“谋害”了“我”的隐鼠后完全消失;后来,阿长给“我”买来《山海经》,这是“别人不肯做,或不能做的事”,由此“我”对她又“发生新的敬意了”。

欲扬先抑是一种人物描写技巧,欲扬先抑的“扬”,是指褒扬、抬高。“抑”,指按下、贬低。作者想褒扬某个人物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑处落笔。

作用是使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。

欲扬先抑

命题点

一、概念和作用

1.本文采用了怎样的写作手法,作用是什么?

2.文章在写法上有什么特点,试作分析。

3.文章先写……,后写……,这样的安排有何妙处,试分析。

本文采用了欲扬先抑的手法,文中先写……再写……通过对比,突出了……,使文章波澜起伏,引人入胜。

二、考查形式

三、答题模式

①又是一年秋来,洁白的玉春花挟着凉意,先透出冰雪的消息。美人蕉也在这时开放了。红的黄的花,耸立在阔大的绿叶上,一点儿也不在乎秋的肃杀。接下来该是紫薇和木槿。在我家这以草为主的小园中,它们是外来户。偶然得来的枝条,偶然插入土中,它们就偶然地生长起来。紫薇似娇气些,始终未见花。木槿则已两度花发了。

(中考真题)文章先说印象中的木槿是平庸的,后说木槿花是“震撼了我的那朵花”,这样安排结构使用了什么手法?有何妙处?请结合文章内容简要分析。

真题演练

②木槿以前给我的印象是平庸。文革中许多花木惨遭摧残,它却得全性命,陪伴着显赫一时的文冠果,免得那钦定植物太孤单。据说原因是它的花可食用,大概总比草根树皮好些吧。学生浴室边的路上,两行树挺立着,花开有紫、红、白等色,我从未仔细看过。

——宗璞《好一朵木槿花》

欲扬先抑的表现手法。文中先说她的不起眼,被轻视,然而在后面的经历中:荒草丛中,她依然绽放,水泥、砖块重压之下,她坚强绽放,作者的感情自然随着由轻视到惊喜,再到欣赏、赞美。这样使作者感情变化自然,突出了木槿花所蕴含的精神——不屈、抗争、顽强、乐观等。

【参考答案】

三、“伟大的神力”在文中两次出现。联系上下文,说说其含义的不同。

两处“伟大的神力”指代对象以及感彩不同。

第一处:攻城时抵挡大炮的神力。“伟大的神力”包含着荒诞和调侃的意味,表现了阿长的无知可笑,为后文阿长出人意料地买来《山海经》埋下伏笔。

第二处:没有文化的阿长竟然帮“我”买来了“我”朝思暮想的《山海经》,而这是“别人不肯做,或不能做的事”。“伟大的神力”虽带夸张,却是作者以孩童口吻发出的最热烈、最真诚的赞美。

所谓“重点词语”是就词语在文中的地位和作用而言的,一般指与文章的核心内容密切相关的词语,或表达功能特别强烈的词语。

文章中重点词语的含义

命题点

一、考点解说

1.品味加点的词语,分析其表达效果。

2.分析加点词语在文中的含义。

结合语境,从几下几点入手:

1.理清思路,揣摩词语的概括意义。

2.联系上下文,体味词语的指代意义。

3.瞻前顾后,揣摩词语的特定意义。

二、考查形式

三、方法技巧

③靠山吃山,靠水吃水。沿湖而居的父辈,就靠着盐湖吃饭。很早以前,下盐湖的几乎是清一色的男壮劳力。一辆毛驴车,一只铁耙,一把铁锹,一包干粮,一身使不完的力气,便是下湖人的所有。

④慢慢地,下湖人群里,有了妇女的身影。她们跟着自己的男人,在盐湖里打捞生活。日复一日,脚下的雨靴被盐渍浸得发白。发白的,还有她们头顶的黑发和额角的皱纹。 -----《故乡的密码》

(中考真题)两个加点词表达的意思是否完全相同,请简要分析。

真题演练

· ·

· ·

表达的意思不尽相同。前者表现了雨靴因为长时间浸泡在盐水里的老化现象。后者表现了人因为过于的操劳而显得苍老的样子。

【参考答案】

四、文中一些语句略带夸张。揣摩下列语句,讨论括号里的问题。

1.但到憎恶她的时候,----例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。(为什么要用“憎恶”“谋死”这样的词语呢?)

“憎恶”“谋死”大词小用,夸张地体现了儿童的心理,表达了“我”对阿长的不满和愤怒。

2.然而我有一时也对她发生过空前的敬意。(这里用“空前”来修饰“敬意”,给你什么感觉?你怎么理解“敬意”在文中的具体含义? )

过去“我”厌恶阿长,但她讲了长毛的故事后,儿时的“我”信以为真,相信阿长的确具有抵挡大炮的“伟大的神力”,对她不仅转为尊敬,而且达到“空前”的程度。

夸张的修辞生动地体现了儿童的天真心理,也包含着成年的“我”在写作时流露出的对阿长迷信的调侃。

3.夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。(作者是否真的认为“情有可原”,“应该我退让”?你的理由是什么?)

阿长所说的战法和功效,从“成年的我”的角度来看,不免有滑稽之感。用“当然”“倒”这样的词语来表示调侃的语气,由此可以看出作者不是真的认为“情有可原”,“应该我退让”。

五、课外翻阅绘图版《山海经》,试着查找关于“九头的蛇”“三脚的鸟”“一脚的牛”等的文字或配图,看看这些“怪物”究竟是什么。同时,大体了解这本书的主要内容,感受其神奇色彩。

积累拓展

绘图版《山海经》中画的“九头的蛇”俨然就是九条蛇的合体,张牙晃脑,样子甚是丑陋。“三脚的鸟”有的说像凤凰,有的说是太阳鸟。看到这些内容感到很是神奇,也感受到了想象的力量。

阿长与《山海经》

1.把握课文主要内容,理解阿长的形象。

2.品味文章语言,体会作者深切的情感。

3.学习欲扬先抑的表现手法,体会作者词语运用之妙。

阿长(?——1899),是鲁迅儿时的保姆,姓名不可考。

解题:1. 阿长是什么人

解题:2.鲁迅还在哪篇作品中提到“长妈妈”

先前,有一个读书人住在古庙里用功,夜间在院子里纳凉的时候,突然听到有人在叫他。答应着,四面看时,却见一个美女的脸露在墙头上,向他一笑,隐去了。……他正抖作一团时,却听得豁的一声,一道金光从枕边飞出,外面便什么声音也没有了,那金光也就飞回来,敛在盒子里。

《从百草园到三味书屋》中长妈妈讲美女蛇的故事

【鲁迅】(1881—1936年):原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。”

【代表作】

第一篇白话小说《狂人日记》;

小说集《呐喊》《彷徨》;

散文诗集《野草》;

回忆性散文集《朝花夕拾》;

杂文集《热风》《坟》《华盖集》等。

《山海经》:我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书现存18篇,其余篇章内容早佚。原共22篇,约32650字。共藏山经5篇、海外经4篇、海内经5篇、大荒经4篇。

《山海经》内容主要是民间传说中的地理知识,包括山川、道里、民族、物产、药物、祭祀、巫医等。保存了包括夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事。

刑 天

《山海经·海外西经》说,刑天与黄帝争位、厮杀,最后被黄帝砍断了头,把他葬在常羊山麓。刑天虽断了头,却仍不泯志。他以乳头为目,以肚脐为口,操盾牌、大斧继续挥舞,与黄帝再决雌雄。这段传说的神话色彩极浓,反映了中国远古时代氏族部落之间血腥争斗的历史。

刑天与帝至此争神,帝断其首,葬之常羊之山。乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。

关于帝江

南海有神焉,其状如黄囊,如丹火,六足四翼,浑沌无面目。是识歌舞,实为帝江也。——《山海经 西山经》

精卫填海

夸父追日

作者从来没有写过一篇单独的文章回忆自己的母亲,但却写了这篇怀念保姆的文章。这位保姆甚至连真实姓名都不为人所知,实在是普通得不能再普通了。那么,鲁迅为什么要写她呢?她是一个什么样的人呢?

憎恶 烦琐 疮 疤 诘问 菩萨

霹 雳 震悚 粗拙 孤孀

zēng

suǒ

jié

pī lì

sǒnɡ

shuāng

chuāng bā

zhuō

pú sà

【诘问】追问;责问。

【震悚】身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

【惧惮】害怕,畏惧。

【絮说】絮絮叨叨地说。

【切切察察】细碎的说话声。

【面如土色】脸色像土那样。形容因惊惧、病痛或气急等而脸色灰暗。

【深不可测】形容水、洞穴等很深。比喻道理深奥或人的心机等难以捉摸。

请你为阿长设计一分“个人简历”来认识阿长。

姓名:

性别:

身形:

职业:

文化程度:

年龄:

经历:

姓名:阿长(什么姑娘)

性别:女

身形:黄胖而矮

职业:保姆

文化程度:低

年龄:中年

经历:青年守寡的孤孀、有一个过继的儿子、在我家当保姆

憎

恶

新

的

敬

意

完全消失

敬意淡薄

敬意

空前的

讨

厌

不

耐

烦

感激不尽

快速阅读课文,标出课文中表示作者对阿长感情的词句。

由上面可见本文的叙事线索是什么

(对阿长的)感情变化

划分层次,概括内容

第一部分(1-2):介绍“阿长”的身份和名字,暗示阿长卑微的社会地位。

第二部分(3-18):主要从童年视角出发,围绕“我”的感受记叙阿长的言行举动。

第三部分(19-31):记叙阿长为“我”买《山海经》的前后经过,抒发“我”对阿长的感激与怀念之情。

文章开头写阿长名字由来的目的是什么?

(1)形象地刻画出阿长是一个不被人重视、地位低下的劳动人民形象。

(2)使读者对阿长有个总的印象,很自然的引出下文。

课文围绕“阿长”写了哪些事情?哪些详写,哪些略写?为什么?

称呼的由来

喜欢“切察”的毛病

“大”字的睡相

令人厌烦的规矩

略写

略写

详写

表现中心的需要

教给“我”许多道理

讲“长毛”的故事

谋害隐鼠

买《山海经》

通过略写的事情,你看到了怎样的长妈妈?(结合具体内容作答)

(1)写阿长喜欢 “切切察察”的毛病

最喜欢的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。

动作描写,“竖”“点”展现出阿长动作的粗俗,生动传神地勾勒出阿长喜欢切切察察说人长短的特点。

(2)写阿长的睡相

在床中间摆成一个大字。

比喻,把阿长睡觉时的样子比成大字,形象生动。也说明阿长睡相不好,暗含我对长妈妈无可奈何的厌烦之情。

(3)写元旦的古怪仪式

语言:“……第一句就得对我说:‘阿妈,恭喜恭喜!’记得么?你要记得这是一年运气的事情。不许说别的话……”(郑重)

神态、动作:她却立刻伸出臂膊,一把将我按住。我惊异地看她时,只见她惶急地看着我。(急切)

表现了阿长朴素而又善良真诚的愿望,以及对幸福的渴望,符合底层劳动妇女的身份。

语言:“恭喜恭喜!大家恭喜!真聪明!恭喜恭喜!”

连用四个感叹号,五个“恭喜”,表现了阿长心满意足的欢喜之态。

(4)写阿长一肚子繁琐的道理

我不耐烦。

阿长是为我好。

她是民间文化的载体。

(5) 阿长讲长毛的故事

这实在是出于我意想之外的,不能不惊异。……却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她有了特别的敬意……(“伟大的神力”指的是什么?)

“伟大的神力”是指长妈妈站在城墙上能挡炮弹的神力。

由略写的事情中看出长妈妈是怎样的一个人?

阿长是一个很不幸而又热望一生平安的劳动妇女,她愚昧、粗俗、好事。

精读阿长为“我”买《山海经 》部分,体味深情。

1.当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎样想的?表现了什么心理?

“我知道她并非学者,说了也无益”。

“我”对阿长心存隔膜乃至轻视的心理,说明对从她那里得到《山海经》没抱什么希望,只是说说而已。

2.当阿长买来《山海经》时,“我”有什么反应?

我又惊又喜、感激不尽。

“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”

3.为什么说“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书”?

这四本书虽然很粗拙,却是“我”渴慕已久的,而且由一个谁也想不到的人给“我”买来的,凝聚了长妈妈对“我”的爱,也包含了“我”对长妈妈的感激之情。

4.文中“伟大的神力”两次出现各有何含义?

(1)“我一向只以为……她还有这样伟大的神力。”

有调侃的意味

(2)“她确有伟大的神力。”

称颂、敬佩

5.由详写的事情中看出 长妈妈是怎样的一个人?

心地善良、关心热爱孩子、热心帮助孩子解决疑难。

6.课文结尾一句运用了什么表达方式?抒发了作者怎样的感情?

抒情。抒发了作者对阿长真挚的感激和深深的怀念之情。它凝聚着“我”对长妈妈的全部情思,寄托着作者对善良人的衷心祝愿,深化了文章的主题。

7.既然作者这么尊敬她,为何题目直呼阿长?

(1)本文前一部分多用抑笔,对她“不大佩服”“讨厌”又是“不耐烦”“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名不符实;

(2)将“阿长”与《山海经》连接,看似矛盾,却令人好奇;

(3)用“阿”字有亲呢的意味,符合作者当时已经是四十六岁的中年人的口气。

文章用了大半的篇幅来写长妈妈的“缺点”和“错误”:饶舌多事、睡相不好、有许多繁文缛节、愚昧无知。而在后文又用她给“我”买绘图的《山海经》的事,表现她热情、乐于帮助别人的性情。

1.欲扬先抑,真实写人。

欲扬先抑,以此凸显长妈妈淳朴、宽厚、善良的美德,表达自己对她的深切怀念之情。这样使文章更加真实生动,人物形象更为丰满。

(1)文章略写了阿长称呼的由来,“切切察察”的毛病,摆成“大”字的睡相,令人讨厌的种种规矩,讲长毛的故事,谋害“我”的隐鼠。详写为“我”买绘图的《山海经》一事。

2.详略得当,突出中心。

(2)略写的那些内容能使人对长妈妈有个初步的了解,而详写买《山海经》一事,却令人对长妈妈刮目相看,在作者看来“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”,我们可以想到有幼小的鲁迅对长妈妈的敬佩和感激之情。

作者通过忆述儿时与保姆长妈妈相处的情景,真实、生动、鲜活地写出了饶舌多事、不拘小节、乐于助人、有点迷信、有点俗气的长妈妈的特点,表达了作者对长妈妈的尊敬、感激、思念之情。

地位低下

“大”字的睡相

令人厌烦的规矩

教给“我”许多道理

讲“长毛”的故事

谋害隐鼠

阿长与《山海经》

称呼的由来

喜欢“切察”的毛病

买《山海经》

饶舌多事

愚昧无知

淳朴善良

关心孩子

真诚热情

讨厌

特别敬意

敬意消失

新的敬意

抑

扬

二、重要词语

1.惶急:

2.骇:

3. :脸色跟土的颜色一样,没有血色。形容极端惊恐。

4.掳:

5.诘问:

6.惧惮:

7. :懒散而不习惯于受拘束。

8.仁厚:

恐惧,惊慌,着急。

惊吓,震惊。

面如土色

把人抢走。

追问,责问。

害怕。

疏懒

仁爱宽厚。

一、熟读课文,看看文章围绕阿长写了哪些事情,详写了什么,略写了什么。从这些事情中,可以看出阿长是个什么样的人?结合课文,想一想作者为什么要写这样一个人。

思考探究

第一部分,介绍她的身份和称呼。第二部分,首先围绕阿长的日常言行,略写“喜欢切切察察”的毛病、对“我”过分看管,详写睡相粗俗;其次围绕阿长“满肚子是麻烦的礼节”,详写“元旦的古怪仪式”,略写给“我”灌输各种礼仪禁忌;再次,围绕阿长的迷信可笑,详写讲长毛故事赢得“我”“空前的敬意”,略写“谋害”隐鼠而失去“我”的敬意;第三部分,围绕阿长对“我”的真诚慈爱;详写阿长为“我”买《山海经》。

作者之所以写这样一个人,是因为阿长毫不计较“我”对她的各种不屑和无礼,真心实意关心爱护“我”,努力满足“我”的愿望,这让成年之后的“我”深感惭愧,同时也对阿长倍加感激与怀念。

从以上事情中,可以看出阿长虽然地位卑微、身世不幸,却乐天安命;虽没有文化,粗俗、好事、迷信,却天性纯朴善良、仁厚慈爱。

二、这是一篇回忆童年生活的散文,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换。在通篇阅读、整体感知的基础上,讨论并完成下列各题。

1.分别找出代表“写作时的回忆”与“童年的感受”的一些语句,体会文中“成年的我”和“童年的我”两种叙述视角的不同。

关于“写作时的回忆”:如“长妈妈,已经说过,……就是我的保姆”;再如,“此外,现在大抵忘却了,只有元旦的古怪仪式记得最清楚” “现在”都鲜明地表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述的。

关于“童年的感受”:如“一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,……叫她呢,也不闻”,这里就是从“童年的我”的角度来叙述的。

两者的不同:一个是站在写作时成人的立场,一个是站在童年的感受立场。

2.在“写作时的回忆”中,作者对阿长的怀念充满了温情。你从哪里能读出来?

这温情的叙述既满含思念与感激,又深怀同情和愧疚。

“我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。……仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”

3.在“童年的感受”中,作者对阿长的印象和态度是有变化的。试简要说明。

首先,对阿长粗俗率性的行为习惯“实在不大佩服”,对“她懂得许多规矩”表示“大概是我所不耐烦的”;之后,对她能抵挡枪炮的“伟大的神力”“发生过空前的敬意”,却在知道她“谋害”了“我”的隐鼠后完全消失;后来,阿长给“我”买来《山海经》,这是“别人不肯做,或不能做的事”,由此“我”对她又“发生新的敬意了”。

欲扬先抑是一种人物描写技巧,欲扬先抑的“扬”,是指褒扬、抬高。“抑”,指按下、贬低。作者想褒扬某个人物,却不从褒扬处落笔,而先是按下,从相反的贬抑处落笔。

作用是使情节多变,形成波澜起伏,造成鲜明对比,容易使读者在阅读过程中,产生恍然大悟的感觉,留下比较深刻的印象。

欲扬先抑

命题点

一、概念和作用

1.本文采用了怎样的写作手法,作用是什么?

2.文章在写法上有什么特点,试作分析。

3.文章先写……,后写……,这样的安排有何妙处,试分析。

本文采用了欲扬先抑的手法,文中先写……再写……通过对比,突出了……,使文章波澜起伏,引人入胜。

二、考查形式

三、答题模式

①又是一年秋来,洁白的玉春花挟着凉意,先透出冰雪的消息。美人蕉也在这时开放了。红的黄的花,耸立在阔大的绿叶上,一点儿也不在乎秋的肃杀。接下来该是紫薇和木槿。在我家这以草为主的小园中,它们是外来户。偶然得来的枝条,偶然插入土中,它们就偶然地生长起来。紫薇似娇气些,始终未见花。木槿则已两度花发了。

(中考真题)文章先说印象中的木槿是平庸的,后说木槿花是“震撼了我的那朵花”,这样安排结构使用了什么手法?有何妙处?请结合文章内容简要分析。

真题演练

②木槿以前给我的印象是平庸。文革中许多花木惨遭摧残,它却得全性命,陪伴着显赫一时的文冠果,免得那钦定植物太孤单。据说原因是它的花可食用,大概总比草根树皮好些吧。学生浴室边的路上,两行树挺立着,花开有紫、红、白等色,我从未仔细看过。

——宗璞《好一朵木槿花》

欲扬先抑的表现手法。文中先说她的不起眼,被轻视,然而在后面的经历中:荒草丛中,她依然绽放,水泥、砖块重压之下,她坚强绽放,作者的感情自然随着由轻视到惊喜,再到欣赏、赞美。这样使作者感情变化自然,突出了木槿花所蕴含的精神——不屈、抗争、顽强、乐观等。

【参考答案】

三、“伟大的神力”在文中两次出现。联系上下文,说说其含义的不同。

两处“伟大的神力”指代对象以及感彩不同。

第一处:攻城时抵挡大炮的神力。“伟大的神力”包含着荒诞和调侃的意味,表现了阿长的无知可笑,为后文阿长出人意料地买来《山海经》埋下伏笔。

第二处:没有文化的阿长竟然帮“我”买来了“我”朝思暮想的《山海经》,而这是“别人不肯做,或不能做的事”。“伟大的神力”虽带夸张,却是作者以孩童口吻发出的最热烈、最真诚的赞美。

所谓“重点词语”是就词语在文中的地位和作用而言的,一般指与文章的核心内容密切相关的词语,或表达功能特别强烈的词语。

文章中重点词语的含义

命题点

一、考点解说

1.品味加点的词语,分析其表达效果。

2.分析加点词语在文中的含义。

结合语境,从几下几点入手:

1.理清思路,揣摩词语的概括意义。

2.联系上下文,体味词语的指代意义。

3.瞻前顾后,揣摩词语的特定意义。

二、考查形式

三、方法技巧

③靠山吃山,靠水吃水。沿湖而居的父辈,就靠着盐湖吃饭。很早以前,下盐湖的几乎是清一色的男壮劳力。一辆毛驴车,一只铁耙,一把铁锹,一包干粮,一身使不完的力气,便是下湖人的所有。

④慢慢地,下湖人群里,有了妇女的身影。她们跟着自己的男人,在盐湖里打捞生活。日复一日,脚下的雨靴被盐渍浸得发白。发白的,还有她们头顶的黑发和额角的皱纹。 -----《故乡的密码》

(中考真题)两个加点词表达的意思是否完全相同,请简要分析。

真题演练

· ·

· ·

表达的意思不尽相同。前者表现了雨靴因为长时间浸泡在盐水里的老化现象。后者表现了人因为过于的操劳而显得苍老的样子。

【参考答案】

四、文中一些语句略带夸张。揣摩下列语句,讨论括号里的问题。

1.但到憎恶她的时候,----例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。(为什么要用“憎恶”“谋死”这样的词语呢?)

“憎恶”“谋死”大词小用,夸张地体现了儿童的心理,表达了“我”对阿长的不满和愤怒。

2.然而我有一时也对她发生过空前的敬意。(这里用“空前”来修饰“敬意”,给你什么感觉?你怎么理解“敬意”在文中的具体含义? )

过去“我”厌恶阿长,但她讲了长毛的故事后,儿时的“我”信以为真,相信阿长的确具有抵挡大炮的“伟大的神力”,对她不仅转为尊敬,而且达到“空前”的程度。

夸张的修辞生动地体现了儿童的天真心理,也包含着成年的“我”在写作时流露出的对阿长迷信的调侃。

3.夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。(作者是否真的认为“情有可原”,“应该我退让”?你的理由是什么?)

阿长所说的战法和功效,从“成年的我”的角度来看,不免有滑稽之感。用“当然”“倒”这样的词语来表示调侃的语气,由此可以看出作者不是真的认为“情有可原”,“应该我退让”。

五、课外翻阅绘图版《山海经》,试着查找关于“九头的蛇”“三脚的鸟”“一脚的牛”等的文字或配图,看看这些“怪物”究竟是什么。同时,大体了解这本书的主要内容,感受其神奇色彩。

积累拓展

绘图版《山海经》中画的“九头的蛇”俨然就是九条蛇的合体,张牙晃脑,样子甚是丑陋。“三脚的鸟”有的说像凤凰,有的说是太阳鸟。看到这些内容感到很是神奇,也感受到了想象的力量。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读