第10课 第1篇 兰亭集序 教案

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第三单元

第10课 兰亭集序

任务一:文学常识储备

一、作者档案

【简历】 王羲之(303-361,一说321—379),字逸少,祖籍琅玡临沂(今属山东)。东晋著名书法家,有“书圣”之称。他胸怀旷达,喜好自然山水。因曾任右军将军,世称“王右军”

【作品】 《兰亭集序》,是中国历史上最著名的书法艺术作品之一,被誉为“天下第一行书”,有唐摹本传世

二、背景链接

兰亭,为东晋会稽郡山阴(今浙江绍兴)城西南郊名胜。东晋建立后,南渡的中原士族在山水清丽的会稽广置田园别墅。风景幽绝的兰亭,遂成为王羲之、谢安等名流宴集流连之地。穆帝永和九年(353),王羲之时任会稽内史(相当于郡太守)。农历三月初三,他邀集友人谢安、孙绰等41人聚于兰亭,作曲水流觞之饮,并要求与会者每人作四言、五言诗各一首。之后,王羲之将诸人的名号与爵位及诗作一一记录,并作序一篇,记述其事并抒写内心感触。此序即《兰亭集序》。

三、相关常识

(一)文学常识

序,又名“序言”“前言”“引言”,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫“序”,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明其写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同本书有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己写的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

古人宴集时,常常一同赋诗,诗成后公推一人作序,此为宴集序,如王羲之的《兰亭集序》。又有虽无聚会,也作文相赠,以表惜别、祝愿、劝勉之意,就是赠序,如韩愈的《送李愿归盘谷序》。

(二)文化常识

1.古代纪年法

(1)干支纪年法。干支纪年中有十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十天干和十二地支依次相配,组成60个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”。如“岁在癸丑”中的“癸丑”。

(2)帝王年号纪年法。汉武帝起开始有年号。此后每个皇帝即位都要改元,称元年,并以年号纪年。如“永和九年”中的“永和”。

2.修禊

古代习俗,农历三月上旬的巳日(三国魏以后始固定为三月初三)人们到水边嬉游,以祈福消灾。

3.契

即符契,古代符信的一种,用金玉竹木等刻成,分成两半,合在一起可为凭验。

任务二:语言自主梳理

一、认读字音

1.修禊(xì) 2.癸丑(guǐ)

3.流觞(shāng) 4.游目骋怀(chěng)

5.感慨系之(xì) 6.齐彭殇(shāng)

7.会稽(Kuài)(jī) 8.临文嗟悼(jiē)

二、通假字

1.或取诸怀抱,悟言一室之内 “悟”同“晤”,面对

2.虽趣舍万殊 “趣”同“取”,取向

三、一词多义

1.修

2.临

3.期

4.致

5.次

6.之

7.与

8.以

9.于

四、词类活用

1.群贤毕至,少长咸集 形容词作名词,贤士;年龄小的人;年龄大的人

2.一觞一咏 名词作动词,喝酒

3.足以极视听之娱 形容词的使动用法,使……穷尽

4.固知一死生为虚诞 数词的意动用法,把……看作一样

5.齐彭殇为妄作 形容词的意动用法,把……看作相等

五、古今异义

1.列坐其次

古义:其,代词,指曲水;次,旁边,指曲水旁边。

今义:次第较后;第二;次要的地位。

2.或取诸怀抱

古义:心怀。

今义:抱在怀里;胸前;心里存着;心胸,打算。

3.亦将有感于斯文

古义:这次集会的诗文。

今义:文雅;文化或文人。

六、文言句式及翻译

1.死生亦大矣。(判断句)

译文:死生是一件大事啊。

2.固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。(判断句)

译文:就知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。

3.引以为流觞曲水。(省略句)

译文:引(清流激湍)作为流觞的曲水。

4.映带左右。(省略句)

译文:辉映环绕(在亭子的)四周。

5.悟言一室之内。(省略句、状语后置句)

译文:在室内(跟朋友)面对面地交谈。

6.会于会稽山阴之兰亭。(状语后置句)

译文:在会稽郡山阴的兰亭集会。

7.不能喻之于怀。(状语后置句)

译文:在心里(又)不能明白。

8.亦将有感于斯文。(状语后置句)

译文:也将对这次集会的诗文有所感慨。

七、积累词语

1.群贤毕至:贤能者齐集,济济一堂,都会聚在这里。

2.崇山峻岭:高大险峻的山岭。

3.放浪形骸:行动不受世俗礼节的束缚。

4.游目骋怀:纵目四望,舒展胸怀。

任务一:整体把握

【任务设计】

1.找出本文表示作者情感变化的字词。

答:

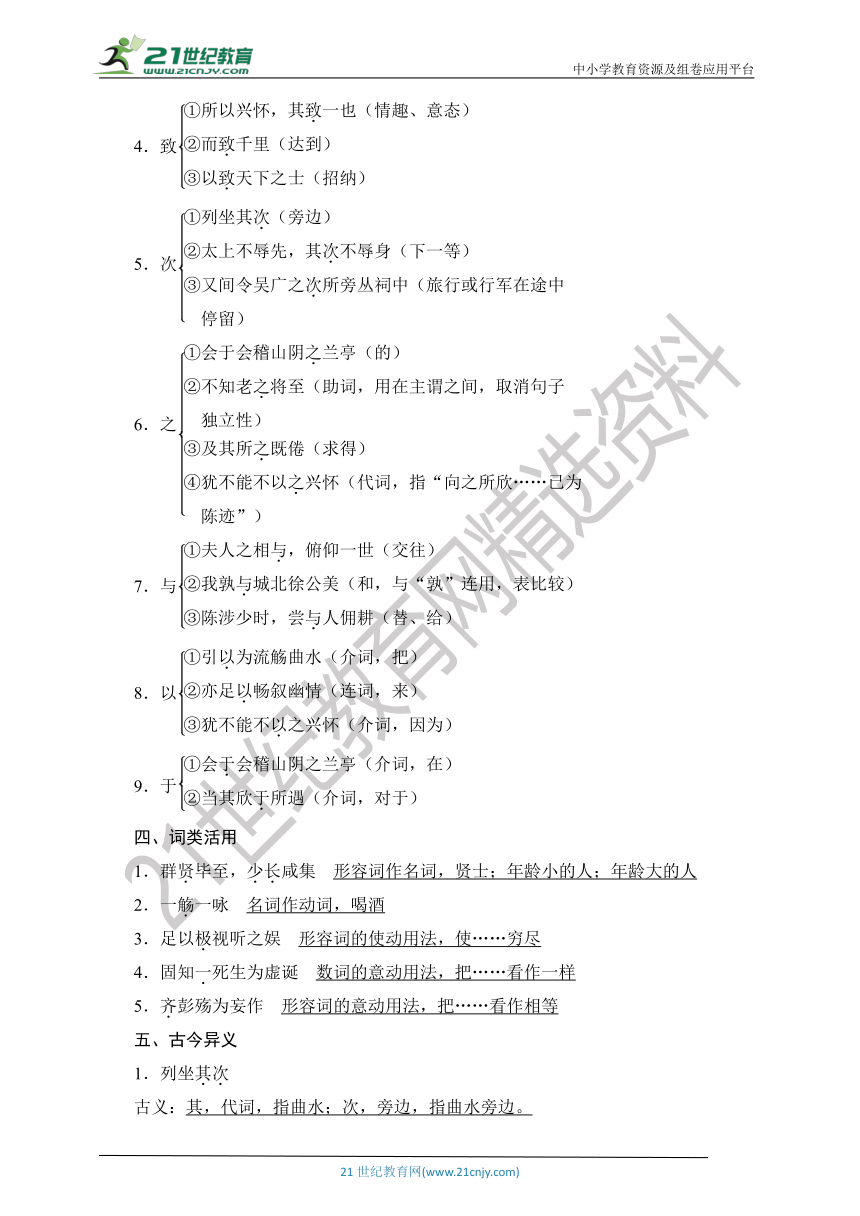

[明确] 乐(一、二段)——痛(第三段)——悲(第四段)。

2.任务小结

3.文章主旨

本文以淡雅自然的文字,清幽秀美的描写,起伏跌宕的情思,记叙了兰亭集会的盛况和作者的感慨。从中描述了生命的不同状态,抒发了作者对死生的看法和高旷的宇宙情怀,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向。

任务二:重点突破

微任务一 理解文本内容

【任务设计】

1.作者写兰亭的景色突出了什么特征?与作者的情感有何关系?

答:

[明确] 突出了宴集之地优美的自然风光,景物清新明朗,生机盎然。是“乐”的重要方面,也是引发“痛”的主要原因。

2.本文的第一、二段概述了什么内容?作者为什么会有“信可乐”的感受?结合具体语句分析。

答:

[明确] 第一、二段概述了兰亭集会的情况。“信可乐”是因为作者陶醉于兰亭美景,感受到来自兰亭集会的畅快。

原 句 分 析

群贤毕至,少长咸集 来聚会的人多

有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右 聚会的地点环境优美

引以为流觞曲水;一觞一咏,亦足以畅叙幽情 文人雅士的游乐形式雅致有趣

天朗气清,惠风和畅 聚会时天气晴朗

3.第三段转入议论,议论的中心问题是什么?作者的感情是怎样由“乐”转“痛”的?

答:

[明确] 议论的中心问题是生死观。作者由“信可乐也”的感慨,联想到人生的际遇和时光的短暂,提出“死生亦大矣”,自然转为“痛”。作者将抒情与说理有机结合,很好地做到了情理交融。

4.“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

答:

[明确] 作者认为不管人以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

微任务二 鉴赏表达技巧

【任务设计】

5.全文共四段,从表达方式上看,前两段和后两段有什么不同?

答:

[明确] 前两段以描写为主,借景抒情;后两段以议论为主,抒发自己的人生感悟。

6.《兰亭集序》是一篇序文,它与通常的序文有什么不同之处?

答:

[明确] 作为诗集序,本文除了具备一般书序都介绍的写作缘由、成书过程和本书意义外,最大的不同是文章由事及理,从一次宴会上升到对生死的思考。

任务三:合作探究

【任务设计】

1.本文对“老之将至”“终期于尽”感慨不已,有人据此认为作者情调低沉、感情消极,你是如何看待作者的人生感悟的?

答:

[明确] (示例一)我不赞同“消极说”。从上文来看,作者对宴集环境的描绘素淡雅致,摄其神韵,语言淳朴简洁,妙趣天成。若没有对大自然的无限热爱之心和快乐的心境,怎会有如此手笔?本文虽有一些苍凉感叹,但字里行间暗含眷恋之情,应看作是积极的。

(示例二)作者驳斥了庄周“一死生”“齐彭殇”的虚无思想,他认为生就是生,死就是死,不可等量齐观,说明他敢于正视生与死、寿与夭的大事,敢于直面人生的大问题。佛教、道教把生死看得很超脱,可我们不是神仙道人,是血肉之躯,我们要珍惜生命。因此他认为士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负,不宜空谈玄理。这反映了王羲之的旷达性格,是文中的一个亮点。

2.如何对待生与死,这是人类的一个永恒的话题。有人认为,王羲之的生死观也值得商榷,因为他只看到了生与死、长寿与短命,而没有看到生命的质量和活着的意义。你是否赞同这种说法?谈谈你对生与死的认识。

答:

[明确] (观点一)我赞同王羲之的看法。道家“一死生”“齐彭殇”,完全否定死与生的区别,只是自欺欺人的虚妄之言。王羲之能对此提出否定,是正确的。他也因此感到人生短暂之悲,主张不应清谈虚度人生。他的观点是积极的,他希望人们珍视生命,有所作为。

(观点二)王羲之的观点有不足。正因为人生匆匆,我们才必须“只争朝夕”;正因为人生苦短,我们才刻意追求生命的永恒;正因为“痛死”,我们才“乐生”。但乐生不等于怕死,有时要宁可站着死,不能跪着生。王羲之过于看重生命的长度而没有强调生命的意义。

文本对译:异曲同工

所以游目骋怀:借以纵目观赏,开畅胸怀。所以,这里是“用来……”

有特色的景物描写

【课内挖掘】

本文的景物描写颇有特色。作者写兰亭的景色突出了“淡雅”的特征,三月的江南,山澜水渚之间,绿树掩映,鲜花吐艳,但在作者笔下,所有浓艳之物皆不见踪影,唯山、水、林、竹、天、风而已。看山,言其“崇”“峻”而舍其青翠;绘竹,言其“修”而舍其绿;写水,言其“清”而舍其碧;叙气候,亦“天朗气清,惠风和畅”而已。一切尽显淡雅,而这景物正是作者淡雅心境的客观反映。

【技巧指导】

如何让景物描写有特色呢?

第一,抓住景物的特征,全面细致地观察和刻画。

第二,把握写景顺序,写出层次。描写景物的顺序通常有两种:时间顺序和空间顺序。

第三,展开合理想象。

第四,融情于景,情景交融。

第五,景物描写一定要注意精心锤炼语言。

【针对训练】

试写一个景物描写的片段,不少于200字。

答:

[参考示例] 我喜欢春天的阳光,喜欢那干净的天空和明亮的风。那些松软的土壤在老黄牛拖着犁走过之后便咧开了嘴,如果仔细听还可以听到它们咯咯的笑声,像一首悠长的歌,响亮而轻快。麦苗也开始向天空深处疯狂蔓延,只是它会在离云朵很远的地方累得弯下腰去,连带着它的梦一起被收割到粮仓里。

天空是个诚实的孩子,从来都不掩饰自己的表情,就像那些长在土地里的花,从来都不曾厌恶自己开在春天的时令。去年砍掉的那棵老枣树的周围又开始冒出了新芽,像是剩下的满满的春天,空气里静静地流淌着安逸的清新,一点一滴。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第三单元

第10课 兰亭集序

任务一:文学常识储备

一、作者档案

【简历】 王羲之(303-361,一说321—379),字逸少,祖籍琅玡临沂(今属山东)。东晋著名书法家,有“书圣”之称。他胸怀旷达,喜好自然山水。因曾任右军将军,世称“王右军”

【作品】 《兰亭集序》,是中国历史上最著名的书法艺术作品之一,被誉为“天下第一行书”,有唐摹本传世

二、背景链接

兰亭,为东晋会稽郡山阴(今浙江绍兴)城西南郊名胜。东晋建立后,南渡的中原士族在山水清丽的会稽广置田园别墅。风景幽绝的兰亭,遂成为王羲之、谢安等名流宴集流连之地。穆帝永和九年(353),王羲之时任会稽内史(相当于郡太守)。农历三月初三,他邀集友人谢安、孙绰等41人聚于兰亭,作曲水流觞之饮,并要求与会者每人作四言、五言诗各一首。之后,王羲之将诸人的名号与爵位及诗作一一记录,并作序一篇,记述其事并抒写内心感触。此序即《兰亭集序》。

三、相关常识

(一)文学常识

序,又名“序言”“前言”“引言”,属实用文体,同“跋”是一类。列于卷首叫“序”,附于卷末叫“跋”。其作用在于推荐介绍某人著作或某一材料,说明其写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同本书有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解。序言,有自己写的,叫“自序”;也有请他人写的,叫“他序”,他序除了介绍著作外,往往还有一些评价的内容。

古人宴集时,常常一同赋诗,诗成后公推一人作序,此为宴集序,如王羲之的《兰亭集序》。又有虽无聚会,也作文相赠,以表惜别、祝愿、劝勉之意,就是赠序,如韩愈的《送李愿归盘谷序》。

(二)文化常识

1.古代纪年法

(1)干支纪年法。干支纪年中有十天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十天干和十二地支依次相配,组成60个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”。如“岁在癸丑”中的“癸丑”。

(2)帝王年号纪年法。汉武帝起开始有年号。此后每个皇帝即位都要改元,称元年,并以年号纪年。如“永和九年”中的“永和”。

2.修禊

古代习俗,农历三月上旬的巳日(三国魏以后始固定为三月初三)人们到水边嬉游,以祈福消灾。

3.契

即符契,古代符信的一种,用金玉竹木等刻成,分成两半,合在一起可为凭验。

任务二:语言自主梳理

一、认读字音

1.修禊(xì) 2.癸丑(guǐ)

3.流觞(shāng) 4.游目骋怀(chěng)

5.感慨系之(xì) 6.齐彭殇(shāng)

7.会稽(Kuài)(jī) 8.临文嗟悼(jiē)

二、通假字

1.或取诸怀抱,悟言一室之内 “悟”同“晤”,面对

2.虽趣舍万殊 “趣”同“取”,取向

三、一词多义

1.修

2.临

3.期

4.致

5.次

6.之

7.与

8.以

9.于

四、词类活用

1.群贤毕至,少长咸集 形容词作名词,贤士;年龄小的人;年龄大的人

2.一觞一咏 名词作动词,喝酒

3.足以极视听之娱 形容词的使动用法,使……穷尽

4.固知一死生为虚诞 数词的意动用法,把……看作一样

5.齐彭殇为妄作 形容词的意动用法,把……看作相等

五、古今异义

1.列坐其次

古义:其,代词,指曲水;次,旁边,指曲水旁边。

今义:次第较后;第二;次要的地位。

2.或取诸怀抱

古义:心怀。

今义:抱在怀里;胸前;心里存着;心胸,打算。

3.亦将有感于斯文

古义:这次集会的诗文。

今义:文雅;文化或文人。

六、文言句式及翻译

1.死生亦大矣。(判断句)

译文:死生是一件大事啊。

2.固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。(判断句)

译文:就知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。

3.引以为流觞曲水。(省略句)

译文:引(清流激湍)作为流觞的曲水。

4.映带左右。(省略句)

译文:辉映环绕(在亭子的)四周。

5.悟言一室之内。(省略句、状语后置句)

译文:在室内(跟朋友)面对面地交谈。

6.会于会稽山阴之兰亭。(状语后置句)

译文:在会稽郡山阴的兰亭集会。

7.不能喻之于怀。(状语后置句)

译文:在心里(又)不能明白。

8.亦将有感于斯文。(状语后置句)

译文:也将对这次集会的诗文有所感慨。

七、积累词语

1.群贤毕至:贤能者齐集,济济一堂,都会聚在这里。

2.崇山峻岭:高大险峻的山岭。

3.放浪形骸:行动不受世俗礼节的束缚。

4.游目骋怀:纵目四望,舒展胸怀。

任务一:整体把握

【任务设计】

1.找出本文表示作者情感变化的字词。

答:

[明确] 乐(一、二段)——痛(第三段)——悲(第四段)。

2.任务小结

3.文章主旨

本文以淡雅自然的文字,清幽秀美的描写,起伏跌宕的情思,记叙了兰亭集会的盛况和作者的感慨。从中描述了生命的不同状态,抒发了作者对死生的看法和高旷的宇宙情怀,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向。

任务二:重点突破

微任务一 理解文本内容

【任务设计】

1.作者写兰亭的景色突出了什么特征?与作者的情感有何关系?

答:

[明确] 突出了宴集之地优美的自然风光,景物清新明朗,生机盎然。是“乐”的重要方面,也是引发“痛”的主要原因。

2.本文的第一、二段概述了什么内容?作者为什么会有“信可乐”的感受?结合具体语句分析。

答:

[明确] 第一、二段概述了兰亭集会的情况。“信可乐”是因为作者陶醉于兰亭美景,感受到来自兰亭集会的畅快。

原 句 分 析

群贤毕至,少长咸集 来聚会的人多

有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右 聚会的地点环境优美

引以为流觞曲水;一觞一咏,亦足以畅叙幽情 文人雅士的游乐形式雅致有趣

天朗气清,惠风和畅 聚会时天气晴朗

3.第三段转入议论,议论的中心问题是什么?作者的感情是怎样由“乐”转“痛”的?

答:

[明确] 议论的中心问题是生死观。作者由“信可乐也”的感慨,联想到人生的际遇和时光的短暂,提出“死生亦大矣”,自然转为“痛”。作者将抒情与说理有机结合,很好地做到了情理交融。

4.“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

答:

[明确] 作者认为不管人以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的短长只能听凭造化,最终归于结束。所以生就是生,活着能享受乐趣;死就是死,死后一切皆无。活着和死去是人生大事,二者不可等量齐观。暗含有生之年应当做些实事,不宜空谈玄理之意。

微任务二 鉴赏表达技巧

【任务设计】

5.全文共四段,从表达方式上看,前两段和后两段有什么不同?

答:

[明确] 前两段以描写为主,借景抒情;后两段以议论为主,抒发自己的人生感悟。

6.《兰亭集序》是一篇序文,它与通常的序文有什么不同之处?

答:

[明确] 作为诗集序,本文除了具备一般书序都介绍的写作缘由、成书过程和本书意义外,最大的不同是文章由事及理,从一次宴会上升到对生死的思考。

任务三:合作探究

【任务设计】

1.本文对“老之将至”“终期于尽”感慨不已,有人据此认为作者情调低沉、感情消极,你是如何看待作者的人生感悟的?

答:

[明确] (示例一)我不赞同“消极说”。从上文来看,作者对宴集环境的描绘素淡雅致,摄其神韵,语言淳朴简洁,妙趣天成。若没有对大自然的无限热爱之心和快乐的心境,怎会有如此手笔?本文虽有一些苍凉感叹,但字里行间暗含眷恋之情,应看作是积极的。

(示例二)作者驳斥了庄周“一死生”“齐彭殇”的虚无思想,他认为生就是生,死就是死,不可等量齐观,说明他敢于正视生与死、寿与夭的大事,敢于直面人生的大问题。佛教、道教把生死看得很超脱,可我们不是神仙道人,是血肉之躯,我们要珍惜生命。因此他认为士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负,不宜空谈玄理。这反映了王羲之的旷达性格,是文中的一个亮点。

2.如何对待生与死,这是人类的一个永恒的话题。有人认为,王羲之的生死观也值得商榷,因为他只看到了生与死、长寿与短命,而没有看到生命的质量和活着的意义。你是否赞同这种说法?谈谈你对生与死的认识。

答:

[明确] (观点一)我赞同王羲之的看法。道家“一死生”“齐彭殇”,完全否定死与生的区别,只是自欺欺人的虚妄之言。王羲之能对此提出否定,是正确的。他也因此感到人生短暂之悲,主张不应清谈虚度人生。他的观点是积极的,他希望人们珍视生命,有所作为。

(观点二)王羲之的观点有不足。正因为人生匆匆,我们才必须“只争朝夕”;正因为人生苦短,我们才刻意追求生命的永恒;正因为“痛死”,我们才“乐生”。但乐生不等于怕死,有时要宁可站着死,不能跪着生。王羲之过于看重生命的长度而没有强调生命的意义。

文本对译:异曲同工

所以游目骋怀:借以纵目观赏,开畅胸怀。所以,这里是“用来……”

有特色的景物描写

【课内挖掘】

本文的景物描写颇有特色。作者写兰亭的景色突出了“淡雅”的特征,三月的江南,山澜水渚之间,绿树掩映,鲜花吐艳,但在作者笔下,所有浓艳之物皆不见踪影,唯山、水、林、竹、天、风而已。看山,言其“崇”“峻”而舍其青翠;绘竹,言其“修”而舍其绿;写水,言其“清”而舍其碧;叙气候,亦“天朗气清,惠风和畅”而已。一切尽显淡雅,而这景物正是作者淡雅心境的客观反映。

【技巧指导】

如何让景物描写有特色呢?

第一,抓住景物的特征,全面细致地观察和刻画。

第二,把握写景顺序,写出层次。描写景物的顺序通常有两种:时间顺序和空间顺序。

第三,展开合理想象。

第四,融情于景,情景交融。

第五,景物描写一定要注意精心锤炼语言。

【针对训练】

试写一个景物描写的片段,不少于200字。

答:

[参考示例] 我喜欢春天的阳光,喜欢那干净的天空和明亮的风。那些松软的土壤在老黄牛拖着犁走过之后便咧开了嘴,如果仔细听还可以听到它们咯咯的笑声,像一首悠长的歌,响亮而轻快。麦苗也开始向天空深处疯狂蔓延,只是它会在离云朵很远的地方累得弯下腰去,连带着它的梦一起被收割到粮仓里。

天空是个诚实的孩子,从来都不掩饰自己的表情,就像那些长在土地里的花,从来都不曾厌恶自己开在春天的时令。去年砍掉的那棵老枣树的周围又开始冒出了新芽,像是剩下的满满的春天,空气里静静地流淌着安逸的清新,一点一滴。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_