第4课 第1篇 望海潮(东南形胜) 教案

文档属性

| 名称 | 第4课 第1篇 望海潮(东南形胜) 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 243.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 11:10:26 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一单元

望海潮

任务一:文学常识储备

一、作者档案

【简历】 柳永(约987-约1053),字耆卿,初名三变,排行第七,又称柳七,崇安(今福建武夷山)人。景祐元年进士,官至屯田员外郎,故又称柳屯田。柳永为人放荡不羁,仕途更为坎坷。时人将其举荐于仁宗,却只得四字批语:“且去填词。”仕途无望,柳永便自称“奉旨填词柳三变”,流连于歌楼舞榭,沉迷于声色词曲,潦倒终生,死后竟由群伎合金而葬。柳永是第一位对宋词进行全面革新的词人,他不仅开拓了词的题材内容,而且创作了大量的慢词,发展了铺叙手法,促进了词的通俗化、口语化,在词史上产生了较大的影响

【作品】 《雨霖铃》《蝶恋花》《定风波》《鹤冲天》《望海潮》《玉蝴蝶》《八声甘州》等

二、背景链接

《望海潮》是柳永年轻时的作品。他从家乡福建崇安前往开封应试,路过杭州,拜谒旧交两浙转运使孙何,写了这首词赠给他。所以,有人说此词是投赠之作(在宋代以长调写景投赠,当以柳永青年时期所写的这一首词为较早),但词中描写景物多于投赠之意,我们也不妨把它视为描绘杭州风景的作品。柳永用铺叙的手法,由都会至重湖,由十万人家至钓叟莲娃,层层展开,淋漓尽致地反映了北宋前期人民生活安定、社会繁荣富庶的太平景象。

三、相关常识

文化常识(一)

婉 约 派

宋词重要流派之一。婉约,即婉转含蓄。其特点主要是:内容侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派的代表人物有柳永、晏殊、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照等。

文化常识(二)

1.三吴都会

三吴:指代长江下游江南地区的一个地域名称。一般意义上的三吴是指吴郡、吴兴和会稽。文中泛指江浙一带。

2.有三秋桂子

三秋:古时人们将农历的七、八、九月份分别称为孟秋、仲秋、季秋,合称“三秋”,代指秋天。“三秋”有时亦指秋季的第三个月,即农历九月。

3.千骑拥高牙

高牙:将军之旗。古代行军有牙旗在前导引,旗很高,故称“高牙”。文中是恭维孙何的话。

4.归去凤池夸

凤池:凤凰池的简称,本为皇帝禁苑中的池沼,因魏晋时期中书省掌管机要而接近皇帝,故以凤凰池称中书省,后凡中书省中机要的位置,均称“凤凰池”,此处代指朝廷。古代外任者不如京官,故以“凤池”贺其升迁。

任务二:语言自主梳理

一、认读字音

1.堤沙(dī) 2.天堑(qiàn) 3.珠玑(jī)

4.叠(yǎn) 5.罗绮(qǐ)

二、一词多义

1.胜

2.将

三、词类活用

1.嬉嬉钓叟莲娃 名词作动词,采莲

2.异日图将好景 名词作动词,描绘

四、古今异义

有三秋桂子

古义:指农历九月。

今义:秋收、秋耕、秋播的合称。

任务一:整体把握

【任务设计】

1.作者是从哪些方面来描写杭州的繁华与美丽的?

答:

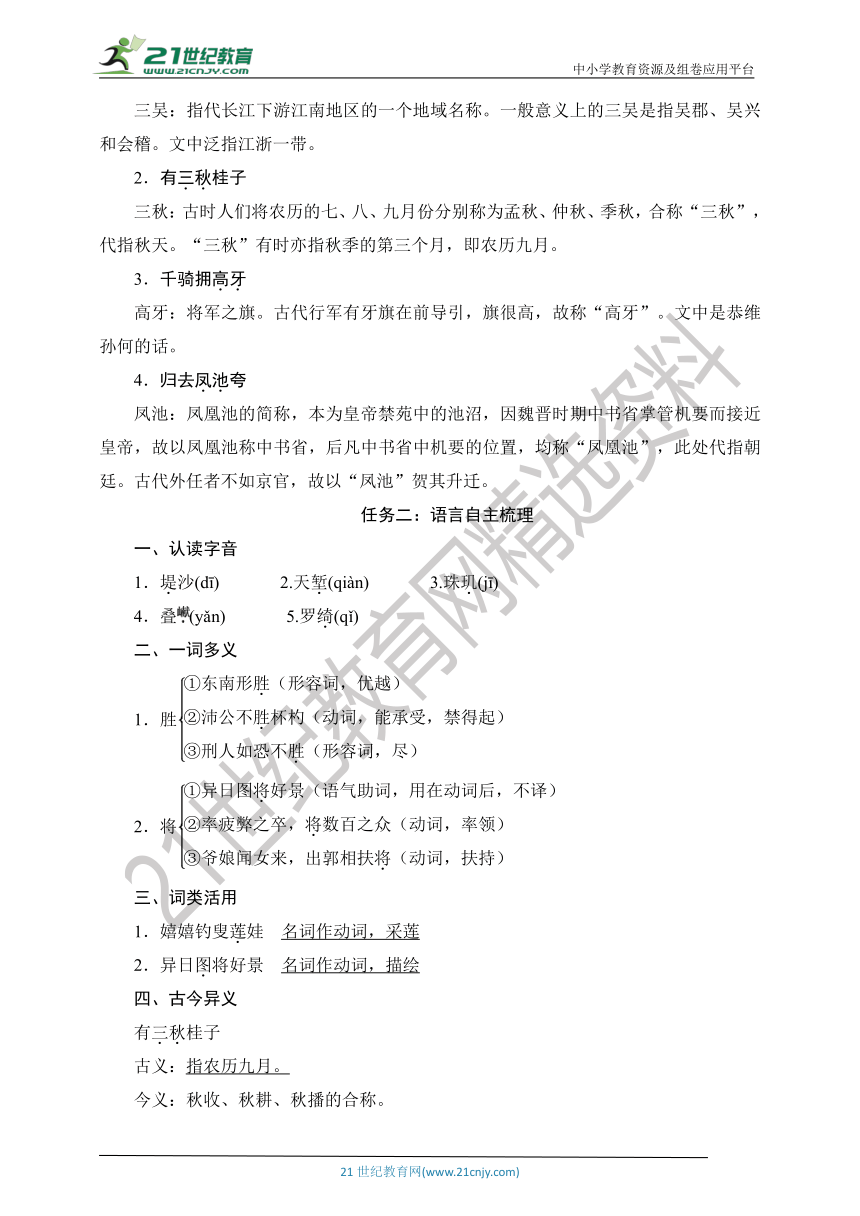

[明确] 写杭州的繁华与美丽时作者着重突出了以下几个方面:

地理位置 东南重镇

历史传统 自古以来就是繁华城市

自然景观 著名的钱塘江、秀丽的西湖

市井面貌 建筑、设施极其美观,人口密集

百姓生活 安居乐业、笙歌处处,老老少少心情愉悦

2.任务小结

3.文章主旨

这首词运用铺叙、点面结合的手法着力描写杭州城内外的美丽景象,表现了杭州的繁华,展现了一种物阜民康、和谐安定的社会风貌。一方面表达了词人对杭州的喜爱与赞美,另一方面歌颂了此地的长官治理有方,政绩卓著。

任务二:重点突破

微任务一 鉴赏诗歌的表达技巧

【任务设计】

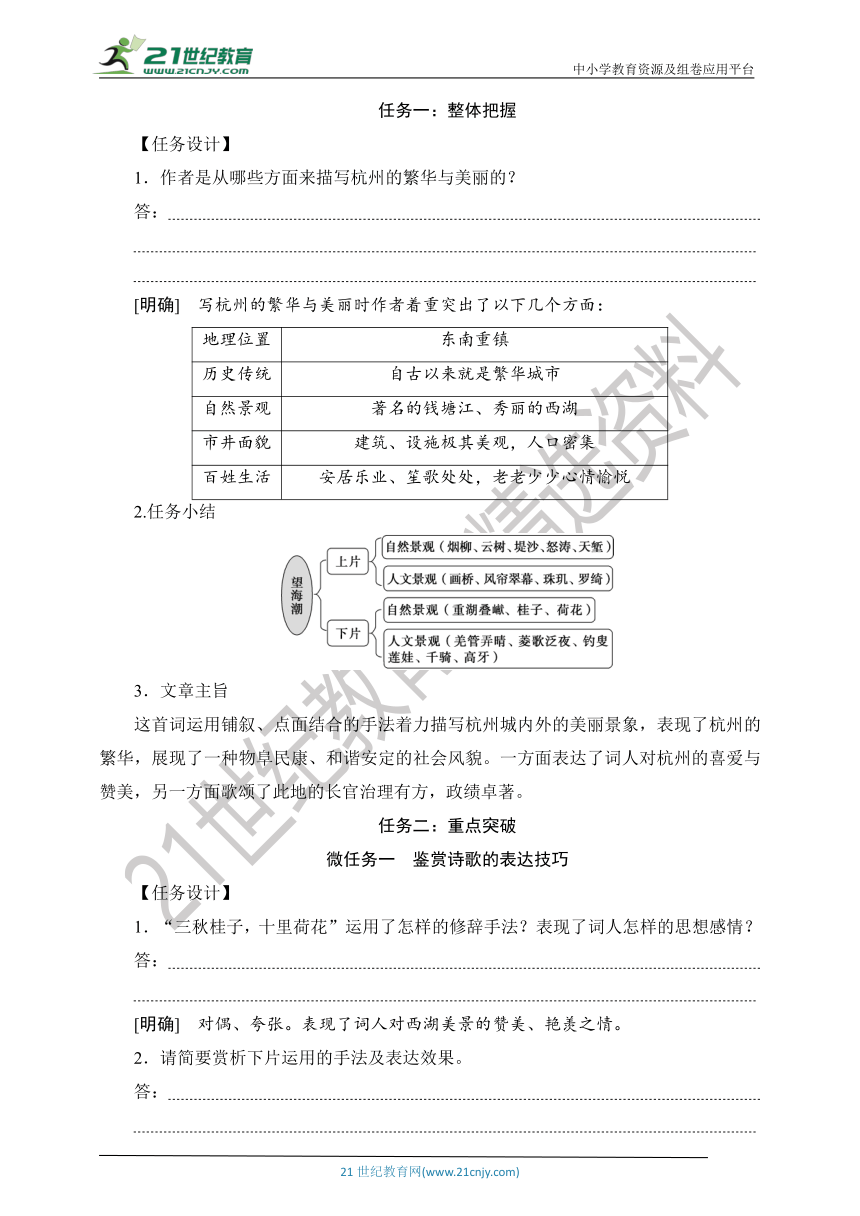

1.“三秋桂子,十里荷花”运用了怎样的修辞手法?表现了词人怎样的思想感情?

答:

[明确] 对偶、夸张。表现了词人对西湖美景的赞美、艳羡之情。

2.请简要赏析下片运用的手法及表达效果。

答:

[明确] 运用夸张、互文等手法,视听结合,正侧结合(虚实结合),描写和烘托了西湖之美,表达了作者对杭州自然和人文景观的赞美与留恋。

3.“虚实结合”是诗词中常用的一种表现手法,你觉得《望海潮》中哪些是实写? 哪些是虚写? 它们之间有怎样的联系?

答:

[明确] 词中“钱塘自古繁华”“异日图将好景,归去凤池夸”为虚写,其他词句均为实写。词中的虚写与实写相辅相成,相互烘托渲染,丰富了词中意象,开拓了词中意境,为读者提供了广阔的审美空间,从而突出了作品主旨。

微任务二 鉴赏诗歌的语言

【任务设计】

4.古人作诗填词讲究炼字,把“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”句中的“卷”字改为“推”好不好?为什么?

答:

[明确] 不好。“霜雪”比喻浪花,“怒涛卷霜雪”表现了钱塘江潮来时波滚浪翻、排山倒海的气势。用“推”则显得比较平淡,力度与气势没有“卷”强;对浪花飞溅的情态描写也不如“卷”形象逼真。

5.《望海潮》中数量词的运用有什么特色?

答:

[明确] “三吴都会”“十万人家”“三秋桂子”“十里荷花”“千骑拥高牙”皆运用数量词,或为实写,或为虚指,营造出高迈豪放的气势,使整首词已接近豪放词风。

任务三:合作探究)

【任务设计】

《望海潮》这首词描写了都市的繁华景象,拓展了词的题材领域,但它同时也是一首投赠之作,这一写作目的对它的内容和表现手法有着怎样的影响?谈谈你的看法。

答:

[明确] (示例一)作者对杭州自然风景的秀美、壮丽和市井的富庶、繁荣身临目睹后,充满了新鲜感和惊喜、艳羡之情,所以能敏锐地捕捉山川、城市的特点,并加以详细、具体地描绘。词中所描写的山水之美和都市的生活景象,比较真实地反映了北宋前期的社会历史面貌。虽为赠献之作,却不能说是粉饰太平、歌功颂德的作品。

(示例二)作者虽然呈现了当时的“太平气象”,但因为他的写作是为了求得地方长官的召见和赏识,因而难免要对对方加以赞扬甚至奉承,这就使得这首词在最后出现了一个格调不高的结尾。

文本对译:异曲同工

点 染

【课内挖掘】

“点染”指的是工笔画中的一种染色技巧,用深浅不同的色彩在画面上连点带染,取灵动意。在《望海潮》中,“点”表现为抽象评点, “染”表现为具体描写,二者紧密相连,表现鲜明的情志。

从上阕来看,前三句“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”,“点”出钱塘优越的地理条件、自然条件和社会条件,以及“自古繁华”的地位。接着分别从这三个方面详细描绘,是“染”。“三吴都会”是“点”,“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家”是“染”,描写街巷河桥的美丽、居民住宅的雅致和整个都市的繁庶。“东南形胜”是“点”,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”是“染”,由市内说到郊外,写出了钱塘江岸的柔美和钱塘江潮的壮美。“钱塘自古繁华”是“点”,“市列珠玑,户盈罗绮”是“染”,写出了商业的繁荣、市民的殷富。“竞豪奢”,则总括杭州的种种繁华景象。

简单来说,“形胜”“都会”“繁华”六字点出了杭州的繁华热闹、宏伟气派;接着通过具体的描述,直观且鲜明地展现了其大都市的风采:雕栏画栋,房屋密集,人口众多,社会太平,百姓富足。

从词的下阕来看,“重湖叠山献清嘉”是“点”,“有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜, 嬉嬉钓叟莲娃”是“染”。其中的“染”,从山色之美、湖荷之胜和人文风貌之佳三方面来铺绘,展现了一幅国泰民安的游乐图卷。

《望海潮》的成功,很大程度在于对点染手法的娴熟运用。词人着力于“染”,目的在于“点”,最终达到了投赠的目的:着力铺绘渲染钱塘的繁华,展现物阜民丰、和谐安定的社会风貌,其根本用意在于歌颂在此地任地方官的好友孙何治郡有方,政绩卓著。

【技巧指导】

妙用“点染”生情

“点染”运用到诗词创作上,“点”就是正面点明主旨,“染”就是加以具体、细致的描绘、铺写,使诗歌的形象更丰厚,意味更浓郁。一般来说,“点”出的是内在情感和诗歌主题,而渲染的是外在的环境和景物形象。清代的刘熙载说:“山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草树写之。”就这一点看,渲染类似于衬托中的“旁衬”,又类似于情景交融。如柳永《雨霖铃》上片末几句与过片几句——

……念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。 多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月……

这里两用点染手法。“去去”——走了又走,越走越远,这是点出正意,但“去去”一词比较模糊抽象,因此再连用三样景物加以渲染——“千里烟波”“暮霭沉沉”“楚天阔”,从而把“去去”化为具体的情景,通过这些渲染生动地状写渺茫的前途和黯淡的情怀。过片,先点出离别冷落的滋味,再以途中杨柳垂岸、晓风吹拂、残月朦胧等景物反复渲染“伤离别”的情意,形象地烘托出离人的孤单和相思之苦。

点染主要有以下几种情形:

1.先点后染。如中唐诗人韦应物《休日访人不遇》:“怪来诗思清人骨,门对寒流雪满山。”上句点出诗思很清,但“诗思清”还显得抽象,下句就用“寒流”与“雪”来加以渲染,这样,诗的情意韵味就通过渲染笔墨得到了加强。

又如白居易的《忆江南》:

江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,能不忆江南?

首句“江南好”点出作者对江南春色的赞颂之意和向往之情。三、四句对江南之好进行形象化的演绎,突出渲染江花、江水红绿相映的明艳色彩,给人以光彩夺目的强烈印象。

再如关汉卿的散曲小令《四块玉·别情》 :

自送别,心难舍,一点相思几时绝?凭阑袖拂杨花雪。溪又斜,山又遮,人去也!

作者先点出离情,后以景染之,将离别情绪表现得淋漓尽致。

2.先染后点。如王维的《山居秋暝》:

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

前三联构成多重渲染,以静动相映的画面“染”出一个清新、恬淡而幽静的“秋暝”意境,末联才“点”出诗的主旨——“王孙自可留”。

再如温庭筠的《梦江南》:

梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。肠断白洲!

头三句刻画场景,描绘女主人公的动作与神态;第四句以斜晖、江水渲染;最后才点出“肠断”二字,深化了全词要表现的思念之情。

3.点时加染,染中有点。如范仲淹的《苏幕遮》:

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。 黯乡魂,追旅思,夜夜除非、好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

此词抒写乡思旅愁。碧云、黄叶、绿波、翠烟、青山、斜阳,构成一幅色彩斑斓的画面,是“染”的写法。而“芳草无情”二句由眼中实景转为意中虚景,将离别之情隐寓其中。埋怨“芳草无情”正体现了作者的多情、重情。这里,点时加染,染中有点,达到了情景交融的完美结合。

再如中唐诗人张继的《枫桥夜泊》:

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

“江枫”句以江枫萧瑟与渔火幽暗之景渲染乡愁旅思,染中有点。

最后需要指出的是,我们欣赏古典诗词时要注意:一、古典诗词重含蓄,只在必要时才用“点”,并不是不顾一切地点明正意或主题,否则,就会使作品主旨过于显露而一览无余,从而削弱艺术的吸引力。二、“点”“染”之间不是隔断的,而是上下连贯的,不会无端在“点”“染”间插入别的内容,否则就会搅乱情景关系,打乱作品的结构,从而冲淡了渲染的效果。

【针对训练】

以点染的手法写一段景物描写。不少于200字。

答:

[参考示例] 在一个晴朗无云的日子里,我孤身一人攀山而上。凌晨,我站在山顶上,仰望碧空,等待那惊艳的一刹那。

渐渐地,那原本被夜幕笼罩的天空出现了微明。启明星逐渐变得苍白无力,在浅浅的日光的照射下,胆怯的它们终于退却了。随着启明星的消失,害羞的太阳射出了几道耀眼的金光。我聚精会神地看着,只见那火红火红的太阳缓缓地从东方升起,将金色的光辉洒向四面八方。我不禁捂住了眼睛,挡住那刺眼的光芒。过了一会儿,我又睁开了双眼,我彻底被日出的魅力迷住了!太阳周围的白云也渐渐变了颜色,从洁白过渡到橘红,最后变成了片片红得晃眼的朝霞。太阳终于从地平线升上了广阔无边的天空,展现出她最美的一面,让人们来迎接一个全新的清晨。

看完了日出,我走在下山的石板路上,静静地回忆着华美的日出。我沉醉其中,不能自拔。

诗歌形象

诗歌形象包括人物形象、事物形象和景物形象。其中人物形象又有两种类别:一是抒情主人公自己的形象,如李白的《梦游天姥吟留别》中,抒情主人公就是一个轻富贵、傲王侯、强烈追求个性自由的人物形象;二是诗歌所刻画的人物形象,如柳宗元的《江雪》,诗中的渔翁就是一个清高孤傲者的形象。这两种人物形象有时又是同一的,即诗中刻画表现的人物形象也是诗人自身情感的寄托者,例如《江雪》这首诗就曲折地反映了作者在政治革新失败后不屈而又孤独的精神面貌。事物形象是指那些托物言志诗中所吟咏的形象,例如于谦《石灰吟》诗中所咏叹的石灰。景物形象则是指各种诗歌中描绘的自然景物和人文景象,诗中的景物形象是情中之景,有单个景物形象,也有多个景物形象组合成的一种意境。

鉴赏诗歌意境

诗歌的意境,就是诗(词)人强烈的思想感情(意)和诗歌中自然、生活图景(境)相契合,所创造的那种既不同于真实生活,又可感可信,并且情景交融、形神兼备,能诱发读者想象和思索的艺术境界。意境的鉴赏属于文学鉴赏较高层次的一种学习活动。

【课内回顾】

“羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”这几句极富生活情趣。晴天丽日,处处音乐悠扬;菱舟泛夜,传来阵阵歌声;老叟怡然垂钓,采莲女快乐采莲:好一派歌舞升平、百姓富足的盛世景象。

【考点解读】

景物形象是指诗歌中描绘的自然景物和人文景象。诗中的景物形象是情中之景,有单个景物形象,也有多个景物形象组合成的一种意境。在筛选出景物形象的基础上,命题者常常考查学生对景物形象特点的整体把握能力,或者对某种意境的特点的概括能力。其常见的设问方式有:(1)这首诗运用了什么意象?有什么作用?(2)这首诗描绘了怎样的意境?有什么作用?(3)分析这首诗所描绘的场面及作用。

【解题指津】

步骤一:描景

描绘诗歌中展现的图景。在具体描绘时可采用“一幅+修饰语+画面”的格式,比如:描绘了一幅初秋边关阴沉凝重的夜景图/描绘了一幅清新秀丽的江南乡村初春生活画面。其中修饰语根据诗歌特点概括,往往包括“时间(如深秋)”“地点(如边塞)”“景物特点(如萧瑟荒凉)”等。

步骤二:构境

概括分析诗歌中景物所营造的氛围特点。概括时可采用下面所列术语。

类 型 术 语

动 活泼、热烈、繁华、喧闹

静 恬静、幽静、宁静、静谧

悲 悲凉、孤寂、清冷、凄凉、萧瑟

壮 壮阔、壮丽、空旷、高远、清远、雄浑

美 优美、明丽、清新

分析时要注意重点将诗歌中的意象、所用表达技巧分析出来。

步骤三:析情

点明意境所蕴含的情感。注意:不要只说表达了什么情感,还要答出情感产生的原因。

【任务检验】

阅读下面这首宋词,完成1~2题。

清平乐·独宿博山王氏庵[注]

辛弃疾

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松风吹急雨,破纸窗间自语。

平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

【注】 本词是辛弃疾在淳熙十二年(1185)前后所作,当时词人约为45岁,贬官为民,闲居带湖。

1.下列对这首词的赏析,正确的一项是( )

A.上片四句描绘夜宿王氏茅屋中的实景,声色形神兼绘,给人身临其境的感受。

B.“鼠”是“饥”的,可见这里已经长时间断了“烟火”;蝙蝠翻舞,形象逼真地写出了眼中所见。屋外狂风暴雨,窗纸破烂,如在瑟瑟自语,用拟人手法写出了耳中所闻。

C.下片抒写词人的心理活动和无限感慨。动物猖獗,秋风凉薄,不能安然入睡,浮想联翩,焦急万分,怎不更加衰老呢?

D.本词语言含蓄,笔墨干练,真切自然,别具一格,生动感人。

解析:选B。 A项,“声色形神兼绘”错。这四句写夜出觅食的饥鼠绕床爬行,蝙蝠居然也到室内围灯翻飞,而屋外却正逢风雨交加,破裂的糊窗纸也瑟瑟作响,并没有描绘色彩。C项,“动物猖獗,秋风凉薄,不能安然入睡”错。由“眼前万里江山”可知,作者不能入睡的原因是忧虑国事,而非“动物猖獗,秋风凉薄”。D项,“语言含蓄”错。本词语言平实晓畅,谈不上含蓄。

★2.本词营造了一种怎样的意境?全词表现了词人怎样的情思?请结合全词简要分析。

答:

答案:词人用饥鼠、蝙蝠、风雨、窗纸等意象,营造了一种萧瑟破败的意境,抒发了词人平生为了国事操劳奔走,终老时却落得罢官闲居、壮志未酬的辛酸。词人半夜惊觉,梦中和现实落差之大,表现出词人志在千里的理想和崇高的报国热情。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_

第一单元

望海潮

任务一:文学常识储备

一、作者档案

【简历】 柳永(约987-约1053),字耆卿,初名三变,排行第七,又称柳七,崇安(今福建武夷山)人。景祐元年进士,官至屯田员外郎,故又称柳屯田。柳永为人放荡不羁,仕途更为坎坷。时人将其举荐于仁宗,却只得四字批语:“且去填词。”仕途无望,柳永便自称“奉旨填词柳三变”,流连于歌楼舞榭,沉迷于声色词曲,潦倒终生,死后竟由群伎合金而葬。柳永是第一位对宋词进行全面革新的词人,他不仅开拓了词的题材内容,而且创作了大量的慢词,发展了铺叙手法,促进了词的通俗化、口语化,在词史上产生了较大的影响

【作品】 《雨霖铃》《蝶恋花》《定风波》《鹤冲天》《望海潮》《玉蝴蝶》《八声甘州》等

二、背景链接

《望海潮》是柳永年轻时的作品。他从家乡福建崇安前往开封应试,路过杭州,拜谒旧交两浙转运使孙何,写了这首词赠给他。所以,有人说此词是投赠之作(在宋代以长调写景投赠,当以柳永青年时期所写的这一首词为较早),但词中描写景物多于投赠之意,我们也不妨把它视为描绘杭州风景的作品。柳永用铺叙的手法,由都会至重湖,由十万人家至钓叟莲娃,层层展开,淋漓尽致地反映了北宋前期人民生活安定、社会繁荣富庶的太平景象。

三、相关常识

文化常识(一)

婉 约 派

宋词重要流派之一。婉约,即婉转含蓄。其特点主要是:内容侧重儿女风情,结构深细缜密,音律婉转和谐,语言圆润清丽,有一种柔婉之美。婉约派的代表人物有柳永、晏殊、欧阳修、秦观、周邦彦、李清照等。

文化常识(二)

1.三吴都会

三吴:指代长江下游江南地区的一个地域名称。一般意义上的三吴是指吴郡、吴兴和会稽。文中泛指江浙一带。

2.有三秋桂子

三秋:古时人们将农历的七、八、九月份分别称为孟秋、仲秋、季秋,合称“三秋”,代指秋天。“三秋”有时亦指秋季的第三个月,即农历九月。

3.千骑拥高牙

高牙:将军之旗。古代行军有牙旗在前导引,旗很高,故称“高牙”。文中是恭维孙何的话。

4.归去凤池夸

凤池:凤凰池的简称,本为皇帝禁苑中的池沼,因魏晋时期中书省掌管机要而接近皇帝,故以凤凰池称中书省,后凡中书省中机要的位置,均称“凤凰池”,此处代指朝廷。古代外任者不如京官,故以“凤池”贺其升迁。

任务二:语言自主梳理

一、认读字音

1.堤沙(dī) 2.天堑(qiàn) 3.珠玑(jī)

4.叠(yǎn) 5.罗绮(qǐ)

二、一词多义

1.胜

2.将

三、词类活用

1.嬉嬉钓叟莲娃 名词作动词,采莲

2.异日图将好景 名词作动词,描绘

四、古今异义

有三秋桂子

古义:指农历九月。

今义:秋收、秋耕、秋播的合称。

任务一:整体把握

【任务设计】

1.作者是从哪些方面来描写杭州的繁华与美丽的?

答:

[明确] 写杭州的繁华与美丽时作者着重突出了以下几个方面:

地理位置 东南重镇

历史传统 自古以来就是繁华城市

自然景观 著名的钱塘江、秀丽的西湖

市井面貌 建筑、设施极其美观,人口密集

百姓生活 安居乐业、笙歌处处,老老少少心情愉悦

2.任务小结

3.文章主旨

这首词运用铺叙、点面结合的手法着力描写杭州城内外的美丽景象,表现了杭州的繁华,展现了一种物阜民康、和谐安定的社会风貌。一方面表达了词人对杭州的喜爱与赞美,另一方面歌颂了此地的长官治理有方,政绩卓著。

任务二:重点突破

微任务一 鉴赏诗歌的表达技巧

【任务设计】

1.“三秋桂子,十里荷花”运用了怎样的修辞手法?表现了词人怎样的思想感情?

答:

[明确] 对偶、夸张。表现了词人对西湖美景的赞美、艳羡之情。

2.请简要赏析下片运用的手法及表达效果。

答:

[明确] 运用夸张、互文等手法,视听结合,正侧结合(虚实结合),描写和烘托了西湖之美,表达了作者对杭州自然和人文景观的赞美与留恋。

3.“虚实结合”是诗词中常用的一种表现手法,你觉得《望海潮》中哪些是实写? 哪些是虚写? 它们之间有怎样的联系?

答:

[明确] 词中“钱塘自古繁华”“异日图将好景,归去凤池夸”为虚写,其他词句均为实写。词中的虚写与实写相辅相成,相互烘托渲染,丰富了词中意象,开拓了词中意境,为读者提供了广阔的审美空间,从而突出了作品主旨。

微任务二 鉴赏诗歌的语言

【任务设计】

4.古人作诗填词讲究炼字,把“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”句中的“卷”字改为“推”好不好?为什么?

答:

[明确] 不好。“霜雪”比喻浪花,“怒涛卷霜雪”表现了钱塘江潮来时波滚浪翻、排山倒海的气势。用“推”则显得比较平淡,力度与气势没有“卷”强;对浪花飞溅的情态描写也不如“卷”形象逼真。

5.《望海潮》中数量词的运用有什么特色?

答:

[明确] “三吴都会”“十万人家”“三秋桂子”“十里荷花”“千骑拥高牙”皆运用数量词,或为实写,或为虚指,营造出高迈豪放的气势,使整首词已接近豪放词风。

任务三:合作探究)

【任务设计】

《望海潮》这首词描写了都市的繁华景象,拓展了词的题材领域,但它同时也是一首投赠之作,这一写作目的对它的内容和表现手法有着怎样的影响?谈谈你的看法。

答:

[明确] (示例一)作者对杭州自然风景的秀美、壮丽和市井的富庶、繁荣身临目睹后,充满了新鲜感和惊喜、艳羡之情,所以能敏锐地捕捉山川、城市的特点,并加以详细、具体地描绘。词中所描写的山水之美和都市的生活景象,比较真实地反映了北宋前期的社会历史面貌。虽为赠献之作,却不能说是粉饰太平、歌功颂德的作品。

(示例二)作者虽然呈现了当时的“太平气象”,但因为他的写作是为了求得地方长官的召见和赏识,因而难免要对对方加以赞扬甚至奉承,这就使得这首词在最后出现了一个格调不高的结尾。

文本对译:异曲同工

点 染

【课内挖掘】

“点染”指的是工笔画中的一种染色技巧,用深浅不同的色彩在画面上连点带染,取灵动意。在《望海潮》中,“点”表现为抽象评点, “染”表现为具体描写,二者紧密相连,表现鲜明的情志。

从上阕来看,前三句“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”,“点”出钱塘优越的地理条件、自然条件和社会条件,以及“自古繁华”的地位。接着分别从这三个方面详细描绘,是“染”。“三吴都会”是“点”,“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家”是“染”,描写街巷河桥的美丽、居民住宅的雅致和整个都市的繁庶。“东南形胜”是“点”,“云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯”是“染”,由市内说到郊外,写出了钱塘江岸的柔美和钱塘江潮的壮美。“钱塘自古繁华”是“点”,“市列珠玑,户盈罗绮”是“染”,写出了商业的繁荣、市民的殷富。“竞豪奢”,则总括杭州的种种繁华景象。

简单来说,“形胜”“都会”“繁华”六字点出了杭州的繁华热闹、宏伟气派;接着通过具体的描述,直观且鲜明地展现了其大都市的风采:雕栏画栋,房屋密集,人口众多,社会太平,百姓富足。

从词的下阕来看,“重湖叠山献清嘉”是“点”,“有三秋桂子,十里荷花。羌管弄晴,菱歌泛夜, 嬉嬉钓叟莲娃”是“染”。其中的“染”,从山色之美、湖荷之胜和人文风貌之佳三方面来铺绘,展现了一幅国泰民安的游乐图卷。

《望海潮》的成功,很大程度在于对点染手法的娴熟运用。词人着力于“染”,目的在于“点”,最终达到了投赠的目的:着力铺绘渲染钱塘的繁华,展现物阜民丰、和谐安定的社会风貌,其根本用意在于歌颂在此地任地方官的好友孙何治郡有方,政绩卓著。

【技巧指导】

妙用“点染”生情

“点染”运用到诗词创作上,“点”就是正面点明主旨,“染”就是加以具体、细致的描绘、铺写,使诗歌的形象更丰厚,意味更浓郁。一般来说,“点”出的是内在情感和诗歌主题,而渲染的是外在的环境和景物形象。清代的刘熙载说:“山之精神写不出,以烟霞写之;春之精神写不出,以草树写之。”就这一点看,渲染类似于衬托中的“旁衬”,又类似于情景交融。如柳永《雨霖铃》上片末几句与过片几句——

……念去去,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔。 多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月……

这里两用点染手法。“去去”——走了又走,越走越远,这是点出正意,但“去去”一词比较模糊抽象,因此再连用三样景物加以渲染——“千里烟波”“暮霭沉沉”“楚天阔”,从而把“去去”化为具体的情景,通过这些渲染生动地状写渺茫的前途和黯淡的情怀。过片,先点出离别冷落的滋味,再以途中杨柳垂岸、晓风吹拂、残月朦胧等景物反复渲染“伤离别”的情意,形象地烘托出离人的孤单和相思之苦。

点染主要有以下几种情形:

1.先点后染。如中唐诗人韦应物《休日访人不遇》:“怪来诗思清人骨,门对寒流雪满山。”上句点出诗思很清,但“诗思清”还显得抽象,下句就用“寒流”与“雪”来加以渲染,这样,诗的情意韵味就通过渲染笔墨得到了加强。

又如白居易的《忆江南》:

江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,能不忆江南?

首句“江南好”点出作者对江南春色的赞颂之意和向往之情。三、四句对江南之好进行形象化的演绎,突出渲染江花、江水红绿相映的明艳色彩,给人以光彩夺目的强烈印象。

再如关汉卿的散曲小令《四块玉·别情》 :

自送别,心难舍,一点相思几时绝?凭阑袖拂杨花雪。溪又斜,山又遮,人去也!

作者先点出离情,后以景染之,将离别情绪表现得淋漓尽致。

2.先染后点。如王维的《山居秋暝》:

空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

前三联构成多重渲染,以静动相映的画面“染”出一个清新、恬淡而幽静的“秋暝”意境,末联才“点”出诗的主旨——“王孙自可留”。

再如温庭筠的《梦江南》:

梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。肠断白洲!

头三句刻画场景,描绘女主人公的动作与神态;第四句以斜晖、江水渲染;最后才点出“肠断”二字,深化了全词要表现的思念之情。

3.点时加染,染中有点。如范仲淹的《苏幕遮》:

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。 黯乡魂,追旅思,夜夜除非、好梦留人睡。明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

此词抒写乡思旅愁。碧云、黄叶、绿波、翠烟、青山、斜阳,构成一幅色彩斑斓的画面,是“染”的写法。而“芳草无情”二句由眼中实景转为意中虚景,将离别之情隐寓其中。埋怨“芳草无情”正体现了作者的多情、重情。这里,点时加染,染中有点,达到了情景交融的完美结合。

再如中唐诗人张继的《枫桥夜泊》:

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

“江枫”句以江枫萧瑟与渔火幽暗之景渲染乡愁旅思,染中有点。

最后需要指出的是,我们欣赏古典诗词时要注意:一、古典诗词重含蓄,只在必要时才用“点”,并不是不顾一切地点明正意或主题,否则,就会使作品主旨过于显露而一览无余,从而削弱艺术的吸引力。二、“点”“染”之间不是隔断的,而是上下连贯的,不会无端在“点”“染”间插入别的内容,否则就会搅乱情景关系,打乱作品的结构,从而冲淡了渲染的效果。

【针对训练】

以点染的手法写一段景物描写。不少于200字。

答:

[参考示例] 在一个晴朗无云的日子里,我孤身一人攀山而上。凌晨,我站在山顶上,仰望碧空,等待那惊艳的一刹那。

渐渐地,那原本被夜幕笼罩的天空出现了微明。启明星逐渐变得苍白无力,在浅浅的日光的照射下,胆怯的它们终于退却了。随着启明星的消失,害羞的太阳射出了几道耀眼的金光。我聚精会神地看着,只见那火红火红的太阳缓缓地从东方升起,将金色的光辉洒向四面八方。我不禁捂住了眼睛,挡住那刺眼的光芒。过了一会儿,我又睁开了双眼,我彻底被日出的魅力迷住了!太阳周围的白云也渐渐变了颜色,从洁白过渡到橘红,最后变成了片片红得晃眼的朝霞。太阳终于从地平线升上了广阔无边的天空,展现出她最美的一面,让人们来迎接一个全新的清晨。

看完了日出,我走在下山的石板路上,静静地回忆着华美的日出。我沉醉其中,不能自拔。

诗歌形象

诗歌形象包括人物形象、事物形象和景物形象。其中人物形象又有两种类别:一是抒情主人公自己的形象,如李白的《梦游天姥吟留别》中,抒情主人公就是一个轻富贵、傲王侯、强烈追求个性自由的人物形象;二是诗歌所刻画的人物形象,如柳宗元的《江雪》,诗中的渔翁就是一个清高孤傲者的形象。这两种人物形象有时又是同一的,即诗中刻画表现的人物形象也是诗人自身情感的寄托者,例如《江雪》这首诗就曲折地反映了作者在政治革新失败后不屈而又孤独的精神面貌。事物形象是指那些托物言志诗中所吟咏的形象,例如于谦《石灰吟》诗中所咏叹的石灰。景物形象则是指各种诗歌中描绘的自然景物和人文景象,诗中的景物形象是情中之景,有单个景物形象,也有多个景物形象组合成的一种意境。

鉴赏诗歌意境

诗歌的意境,就是诗(词)人强烈的思想感情(意)和诗歌中自然、生活图景(境)相契合,所创造的那种既不同于真实生活,又可感可信,并且情景交融、形神兼备,能诱发读者想象和思索的艺术境界。意境的鉴赏属于文学鉴赏较高层次的一种学习活动。

【课内回顾】

“羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”这几句极富生活情趣。晴天丽日,处处音乐悠扬;菱舟泛夜,传来阵阵歌声;老叟怡然垂钓,采莲女快乐采莲:好一派歌舞升平、百姓富足的盛世景象。

【考点解读】

景物形象是指诗歌中描绘的自然景物和人文景象。诗中的景物形象是情中之景,有单个景物形象,也有多个景物形象组合成的一种意境。在筛选出景物形象的基础上,命题者常常考查学生对景物形象特点的整体把握能力,或者对某种意境的特点的概括能力。其常见的设问方式有:(1)这首诗运用了什么意象?有什么作用?(2)这首诗描绘了怎样的意境?有什么作用?(3)分析这首诗所描绘的场面及作用。

【解题指津】

步骤一:描景

描绘诗歌中展现的图景。在具体描绘时可采用“一幅+修饰语+画面”的格式,比如:描绘了一幅初秋边关阴沉凝重的夜景图/描绘了一幅清新秀丽的江南乡村初春生活画面。其中修饰语根据诗歌特点概括,往往包括“时间(如深秋)”“地点(如边塞)”“景物特点(如萧瑟荒凉)”等。

步骤二:构境

概括分析诗歌中景物所营造的氛围特点。概括时可采用下面所列术语。

类 型 术 语

动 活泼、热烈、繁华、喧闹

静 恬静、幽静、宁静、静谧

悲 悲凉、孤寂、清冷、凄凉、萧瑟

壮 壮阔、壮丽、空旷、高远、清远、雄浑

美 优美、明丽、清新

分析时要注意重点将诗歌中的意象、所用表达技巧分析出来。

步骤三:析情

点明意境所蕴含的情感。注意:不要只说表达了什么情感,还要答出情感产生的原因。

【任务检验】

阅读下面这首宋词,完成1~2题。

清平乐·独宿博山王氏庵[注]

辛弃疾

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松风吹急雨,破纸窗间自语。

平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。

【注】 本词是辛弃疾在淳熙十二年(1185)前后所作,当时词人约为45岁,贬官为民,闲居带湖。

1.下列对这首词的赏析,正确的一项是( )

A.上片四句描绘夜宿王氏茅屋中的实景,声色形神兼绘,给人身临其境的感受。

B.“鼠”是“饥”的,可见这里已经长时间断了“烟火”;蝙蝠翻舞,形象逼真地写出了眼中所见。屋外狂风暴雨,窗纸破烂,如在瑟瑟自语,用拟人手法写出了耳中所闻。

C.下片抒写词人的心理活动和无限感慨。动物猖獗,秋风凉薄,不能安然入睡,浮想联翩,焦急万分,怎不更加衰老呢?

D.本词语言含蓄,笔墨干练,真切自然,别具一格,生动感人。

解析:选B。 A项,“声色形神兼绘”错。这四句写夜出觅食的饥鼠绕床爬行,蝙蝠居然也到室内围灯翻飞,而屋外却正逢风雨交加,破裂的糊窗纸也瑟瑟作响,并没有描绘色彩。C项,“动物猖獗,秋风凉薄,不能安然入睡”错。由“眼前万里江山”可知,作者不能入睡的原因是忧虑国事,而非“动物猖獗,秋风凉薄”。D项,“语言含蓄”错。本词语言平实晓畅,谈不上含蓄。

★2.本词营造了一种怎样的意境?全词表现了词人怎样的情思?请结合全词简要分析。

答:

答案:词人用饥鼠、蝙蝠、风雨、窗纸等意象,营造了一种萧瑟破败的意境,抒发了词人平生为了国事操劳奔走,终老时却落得罢官闲居、壮志未酬的辛酸。词人半夜惊觉,梦中和现实落差之大,表现出词人志在千里的理想和崇高的报国热情。

_21?????????è?????(www.21cnjy.com)_