4.2原子的核式结构模型同步训练(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 4.2原子的核式结构模型同步训练(Word版含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 486.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-03-13 15:24:31 | ||

图片预览

文档简介

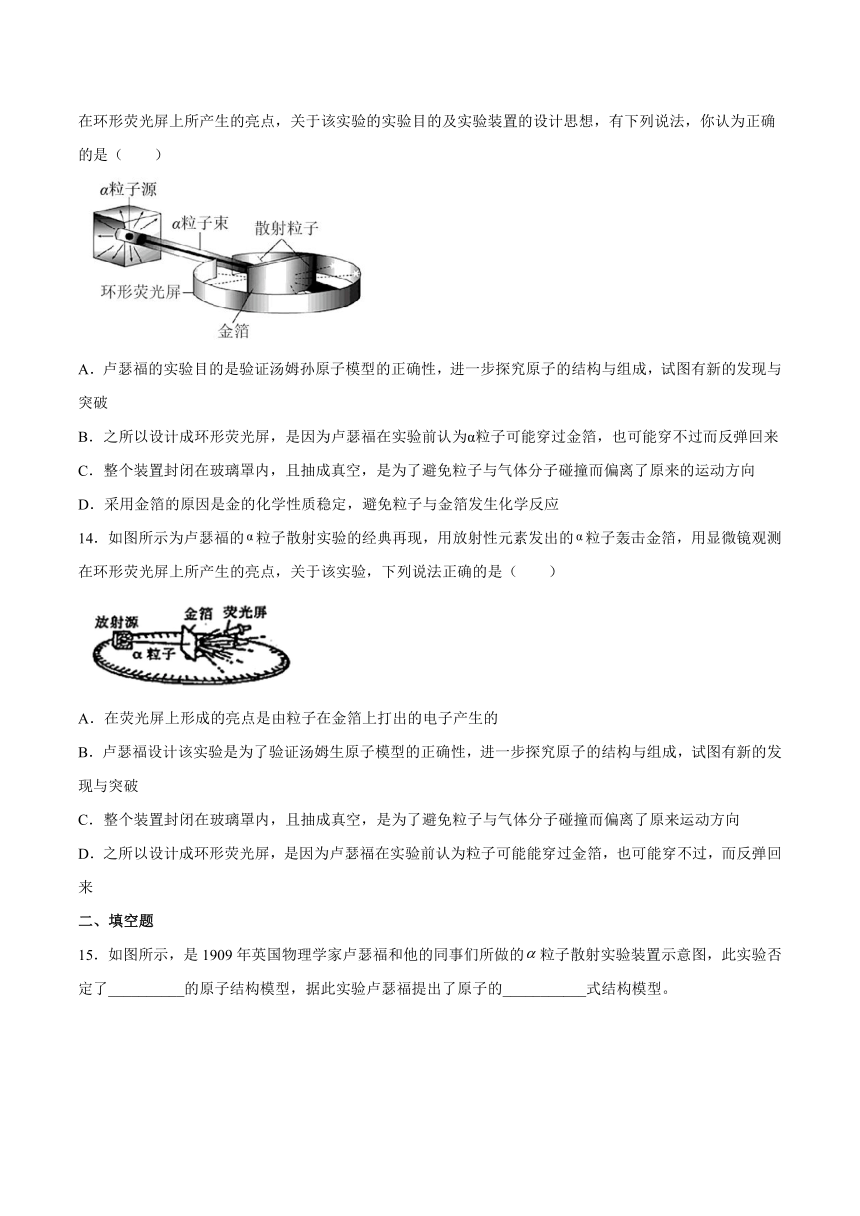

4.2原子的核式结构模型

一、选择题(共14题)

1.如图所示为α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,关于观察到的现象,下列说法不正确的是( )

A.相同时间内放在A位置时观察到屏上的闪光次数最多

B.相同时间内放在B位置时观察到屏上的闪光次数比放在A位置时少得多

C.放在C、D位置时屏上观察不到闪光

D.放在D位置时屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少

2.欧内斯特卢瑟福是英国著名物理学家、原子核物理学之父。学术界公认他为继法拉第之后最伟大的实验物理学家。卢瑟福也是一个无私的人,乐于帮助提携他周围的人,在他的助手和学生中,先后荣获诺贝尔奖的竟多达12人。下列说法符合历史事实的是( )

A.卢瑟福根据粒子散射实验,提出了原子的枣糕式结构模型

B.卢瑟福首先实现了原子核的人工转变

C.卢瑟福发现质子的核反应方程为

D.卢瑟福的学生玻尔正是在他的建议下发现了中子

3.关于卢瑟福的原子核式结构学说的内容,下列叙述正确的是( )

A.原子是一个质量分布均匀的球体

B.原子的质量几乎全部集中在原子核内

C.原子的正电荷和负电荷全部集中在一个很小的核内

D.原子核半径的数量级是

4.下列与α粒子相关的说法中正确的是( )

A.天然放射现象中产生的α射线速度与光速差不多,穿透能力强

B.(铀238)核放出一个α粒子后就变为(钍234)

C.高速α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为

D.丹麦物理学家玻尔进行了α粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型

5.下列说法正确的是

A.爱因斯坦在研究黑体辐射的过程中提出了能量子的假说

B.康普顿效应说明光子有动量,即光具有粒子性

C.宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动性

D.天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构

6.如图所示为α粒子散射实验的示意图:放射源发出α射线打到金箔上,带有荧光屏的放大镜转到不同位置进行观察,图中①②③为其中的三个位置,下列对实验结果的叙述或依据实验结果做出的推理正确的是

A.在位置②接收到的α粒子最多

B.在位置①接收到α粒子说明正电荷不可能均匀分布在原子内

C.位置②接收到的α粒子一定比位置①接收到的α粒子所受金原子核斥力的冲量更大

D.若正电荷均匀分布在原子内,则①②③三个位置接收到α粒子的比例应相差不多

7.α粒子是( )

A.原子核 B.原子 C.分子 D.光子

8.英国物理学家卢瑟福和他的学生盖革、马斯顿一起进行了著名的“粒子散射实验”,实验中大量的粒子穿过金箔前后的运动图景如图所示,卢瑟福通过对实验结果的分析和研究,于1911年建立了他自己的原子结构模型。下列关于粒子穿过金箔后的描述中,正确的是( )

A.绝大多数粒子穿过金箔后,都发生了大角度偏转

B.少数粒子穿过金箔后,基本上沿原来方向前进

C.通过粒子散射实验,确定了原子核半径的数量级为

D.通过粒子散射实验,卢瑟福建立了原子的枣糕结构模型

9.如图所示为卢瑟福α粒子散射实验的原子核和两个α粒子的径迹,其中可能正确的是

A. B. C. D.

10.卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子的核式结构,所依据的实验事实是( )

A.α射线速度很大,约为光速的十分之一

B.α射线有很强的电离能力

C.绝大多数α粒子几乎不偏转

D.极少数α粒子发生了超90°大角度偏转

11.下列说法中正确的是( )

A.采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期

B.由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子

C.卢瑟福根据ɑ粒子散射实验提出了核式结构模型这一原子核结构模型

D.原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量

12.关于粒子散射实验现象及分析,下列说法正确的是( )

A.绝大多数粒子沿原方向运动,说明正电荷在原子内分布均匀,受到原子核的排斥力平衡

B.绝大多数粒子沿原方向运动,说明这些粒子受到原子核的排斥力很小,原子内大部分空间是空的

C.极少粒子发生大角度偏转,说明这些粒子受到原子核的排斥力比较大,原子质量和正电荷几乎全部集中在原子内很小的空间范围

D.极少数粒子发生大角度偏转,说明这些粒子受到原子核外电子很大的斥力

13.如图所示为卢瑟福的α粒子散射实验的经典再现,用放射性元素发出的α粒子轰击金箔,用显微镜观测在环形荧光屏上所产生的亮点,关于该实验的实验目的及实验装置的设计思想,有下列说法,你认为正确的是( )

A.卢瑟福的实验目的是验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,试图有新的发现与突破

B.之所以设计成环形荧光屏,是因为卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来

C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是为了避免粒子与气体分子碰撞而偏离了原来的运动方向

D.采用金箔的原因是金的化学性质稳定,避免粒子与金箔发生化学反应

14.如图所示为卢瑟福的粒子散射实验的经典再现,用放射性元素发出的粒子轰击金箔,用显微镜观测在环形荧光屏上所产生的亮点,关于该实验,下列说法正确的是( )

A.在荧光屏上形成的亮点是由粒子在金箔上打出的电子产生的

B.卢瑟福设计该实验是为了验证汤姆生原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,试图有新的发现与突破

C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是为了避免粒子与气体分子碰撞而偏离了原来运动方向

D.之所以设计成环形荧光屏,是因为卢瑟福在实验前认为粒子可能能穿过金箔,也可能穿不过,而反弹回来

二、填空题

15.如图所示,是1909年英国物理学家卢瑟福和他的同事们所做的粒子散射实验装置示意图,此实验否定了__________的原子结构模型,据此实验卢瑟福提出了原子的___________式结构模型。

16.卢瑟福通过_________实验,发现了原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构模型,图中的四条线表示粒子运动的可能轨迹,在图中完成中间两条粒子的运动轨迹( )

17.1909年,英国物理学家_________和他的同事们用高速飞行的粒子去轰击金箔,根据粒子飞行路径的改变,得出如下结果:(1)_____________________________________________;(2)_____________________________________________;(3)___________________________。

18.1991年卢瑟福依据α粒子散射实验中α粒子发生了____(选填“大”或“小”)角度散射现象,提出了原子的核式结构模型。若用动能为1MeV的α粒子轰击金箔,则其速度约为_____m/s。(质子和中子的质量均为1.67×10-27kg,1MeV=1×106eV)

三、综合题

19.卢瑟福的粒子散射实验中选用金箔做实验的原因是什么?

20.按卢瑟福的原子模型,氢原子的核外电子质量为m,电荷量为,做轨道半径为r的匀速圆周运动。求:

(1)电子运动的速率和动能;

(2)电子绕核转动的频率。

21.二十世纪初,卢瑟福进行粒子散射实验的研究,改变了人们对原子结构的认识。

(1)如图1所示,有两个粒子均以速度射向金原子,它们速度方向所在的直线都不过金原子核中心。请在图1中分别画出两个粒子此后的运动轨迹示意图;

(2)如图2所示,一个粒子以速度射向金原子,速度方向所在直线过金原子核中心。由于金原子受到周边其他金原子的作用,可将粒子与一个金原子核的作用等效为与一个静止的、质量非常大的粒子发生弹性碰撞。请推导说明粒子与金原子核作用后速度的大小和方向;

(3)实验发现,绝大多数粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有极少数粒子发生了大角度偏转(超过90°)。卢瑟福根据该实验现象提出了原子的核式结构模型。为了研究问题的方便,可作如下假设:

①将粒子视为质点,金原子视为球,金原子核视为球体;

②金箔中的金原子紧密排列,金箔厚度可以看成很多单原子层并排而成;

③各层原子核前后不互相遮蔽;

④大角度偏转是粒子只与某一层中的一个原子核作用的结果。如果金箔厚度为L,金原子直径为,大角度偏转的粒子数占总粒子的比例为,且。

a.请估算金原子核的直径;

b.上面的假设做了很多简化处理,这些处理会对金原子核直径的估算产生影响。已知金箔的厚度约,金原子直径约,金原子核直径约。请对“可认为各层原子核前后不互相遮蔽”这一假设的合理性做出评价。

22.粒子的质量约为电子质量的7300倍,如果粒子以速度v与电子发生弹性正碰(假定电子原来是静止的),求碰撞后粒子的速度变化了多少,并由此说明为什么原子中的电子不能使粒子发生明显偏转。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

A.根据α粒子散射实验的现象,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上沿原方向前进,因此在A位置观察到的闪光次数最多,故A正确;

BCD.少数α粒子发生大角度偏转,因此从A到D观察到的闪光次数会逐渐减少,故BD正确,C错误。

本题选说法不正确的,故选C。

2.B

【详解】

A.卢瑟福根据粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,A错误;

B.卢瑟福用粒子轰击氮原子核发现了质子,首先实现了原子核的人工转变,B正确;

C.卢瑟福发现质子的核反应方程为,C错误;

D.卢瑟福的学生查德威克正是在他的建议下发现了中子,D错误。

故选B。

3.B

【详解】

卢瑟福的原子核式结构学说的内容是:在原子的中心有一个很小的核,称为原子核;原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核上;电子绕原子核做高速旋转。

故选B。

4.B

【详解】

A.天然放射性现象中产生的α射线速度为光速的十分之一,电离能力较强,穿透能力较弱.故A错误;

B.核放出一个α粒子,电荷数少2,质量数少4,则电荷数为90,质量数234,变为,故B正确;

C.高速α粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,核反应方程为

故C错误;

D.英国科学家卢瑟福进行了α粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型,故D错误。

故选B。

5.B

【详解】

普朗克在研究黑体辐射的过程中提出了能量子的假说,选项A错误;康普顿效应说明光子有动量,即光具有粒子性,选项B正确;宏观物体的物质波波长非常小,极不容易观察到它的波动性,选项C错误;天然放射现象的发现说明可原子核具有复杂结构,选项D错误;故选B.

6.B

【详解】

A.原子的内部是很空阔的,原子核非常小,所以绝大多数α粒子的运动轨迹没有发生偏转,则在位置③接收到的α粒子最多,所以A错误;

B.在位置①接收到α粒子说明正电荷不可能均匀分布在原子内,所以B正确;

C.位置②接收到的α粒子一定比位置①接收到的α粒子所受金原子核斥力的冲量更小,因为在位置①α粒子速度反向运动,则动量的变化量更大,所以冲量更大,则C错误;

D.若正电荷均匀分布在原子内,则α粒子与原子正面撞击,粒子最后反弹,则①②③三个位置接收到α粒子的比例应相差较多,所以D错误;

故选B。

7.A

【详解】

α粒子是氦原子核

A. 原子核与分析相符,故A项正确;

B.原子与分析不符,故B项错误;

C.分子与分析不符,故C项错误;

D.光子与分析不符,故D项错误.

8.C

【详解】

AB.卢瑟福“粒子散射实验”结果表明,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了较大的偏转,并有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来,故AB错误;

C.通过α粒子散射实验,卢瑟福确定了原子核半径的数量级为10-15m,故C正确;

D.通过α粒子散射实验,卢瑟福否定了原子的枣糕结构模型,建立了原子的核式结构模型,故D错误。

故选C。

9.A

【详解】

α粒子与金原子核都带正电,相互排斥,α粒子越靠近金原子核,所受库仑斥力越大,运动方向的偏转角度就越大,根据这个特点可以判断出只有A正确BCD错误.

故选A.

10.D

【详解】

卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子具有核式结构。此实验中,由于极少数α粒子发生了大角度偏转,说明原子有全部正电荷集中在原子中央很小的体积内,即原子核,这是原子的核结构模型的内容。故ABC错误,D正确。

故选D。

11.B

【详解】

A项:放射性元素的半衰期是由原子核决定的,温度、压强、是否与其他元素化合都不能改变原子核,因此采用物理或化学方法不能改变半衰期,A错误;

B项:由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时,能量减少,会放出光子,B正确;

C项:卢瑟福根据ɑ粒子散射实验提出了带核的原子结构模型:原子是由原子核和核外电子构成,故C错误;

D项:核子结合成原子核时,质量亏损,因此原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量,D错误.

12.BC

【详解】

AB.绝大多数粒子沿原方向运动,说明这些粒子受到原子核的排斥力很小,原子内大部分空间是空的,A错误,B正确;

CD.极少数粒子发生大角度偏转,说明这些粒子受到原子核的排斥力比较大,原子质量和正电荷几乎全部集中在原子内很小的空间范围,C正确,D错误。

故选BC。

13.AB

【详解】

A.汤姆孙提出了枣糕式原子模型,卢瑟福为了验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,设计了该实验,故A正确;

B.卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来,所以将荧光屏设计成环形,故B正确;

C.将装置放置在接近真空的环境中,是因为α粒子的电离能力较强,在空气中运动的距离短,故C错误;

D.采用金箔的原因是因为金的质量大,延展性好,故D错误。

故选AB。

14.BD

【详解】

A.在荧光屏上形成的亮点是由粒子打在荧光屏上产生的。故A错误;

B.汤姆孙提出了枣糕式原子模型,卢瑟福为了验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,设计了该实验,故B正确;

C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是因为α粒子的电离能力较强,在空气中运动的距离短,防止α粒子与空气分子碰撞阻碍其运动,故C错误;

D.卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来,所以将荧光屏设计成环形,故D正确。

故选BD。

15. 汤姆逊 核

【详解】

卢瑟福和他的同事们所做的粒子散射实验装置示意图,此实验否定了汤姆逊的枣糕模型,据此实验卢瑟福提出了原子的核式结构模型.

16. 粒子散射 见解析

【详解】

卢瑟福通过粒子散射并由此提出了原子的核式结构模型,该实验的现象为:绝大多数粒子几乎不发生偏转,少数粒子发生了较大的角度偏转,极少数粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来)。据此可画出粒子的运动轨迹:

17. 卢瑟福 绝大多数α粒子穿过金销后,与原来的运动方向偏离不多 少数α粒子产生较大角度的偏转 极少数α粒子产生超过的大角度偏转,个别α粒子甚至被弹回

【详解】

(1)1909年,英国物理学家卢瑟福和他的同事们完成了α粒子散射实验;

根据粒子飞行路径的改变,得出如下结果:绝大多数α粒子穿过金销后,与原来的运动方向偏离不多、少数α粒子产生较大角度的偏转、极少数α粒子产生超过的大角度偏转,个别α粒子甚至被弹回

18. 大 6.9×106

【详解】

卢瑟福在α粒子散射实验中发现了大多数α粒子没有大的偏转,少数发生了较大的偏转,卢瑟福抓住了这个现象进行分析,提出了原子的核式结构模型;设α粒子的速度为v

Ek=mv2,v== m/s≈6.9×106m/s

19.粒子散射实验中,选用金箔的原因主要有以下几个方面:1)金具有很好的延展性,可以制成很薄的金箔,便于粒子穿过;2)金原子核质量大,被粒子轰击后不易移动;3)金原子核半径大,易形成大角度散射,便于观察。

20.(1),;(2)

【详解】

(1)氩原子核对核外电子的库仑引力远大于它们之间的万有引力,万有引力不计。所以电子绕核转动的向心力是库仑引力

所以

所以

(2)根据

且

所以

21.(1)见解析;(2)碰撞后速度大小几乎不变,方向与原来相反;(3)a.;b.不合理

【详解】

(1)如图,靠近原子核的偏转角度大一些。

(2)设粒子质量为m,金原子核质量为M,碰撞后,粒子速度为v1,金原子核速度为v2。根据动量守恒和机械能守恒可得

,

解得

由题意,因此,即碰撞后粒子速度大小几乎不变,方向与原来相反。

(3)a.粒子在遇到第一层单原子膜时,被大角度散射的概率

由于大角度散射的概率很小,可以认为通过每一层单原子膜时的粒子数目不变,所以每

一层被大角度散射的概率相同,都为。

得

解得

b.这一简化不够合理。因为大角度散射的概率本来就很小,前后遮蔽的概率也很小,不能忽略前后遮蔽的影响。另外随着金箔厚度的增加,金箔前后遮蔽的概率将增大。

22.设电子的质量为,粒子的质量为,碰撞后粒子的速度为,电子的速度为。由于粒子与电子发生弹性正碰,所以

考虑到

解得

可见,原子中的电子不能使粒子发生明显偏转。

答案第1页,共2页

一、选择题(共14题)

1.如图所示为α粒子散射实验装置的示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的A、B、C、D四个位置时,关于观察到的现象,下列说法不正确的是( )

A.相同时间内放在A位置时观察到屏上的闪光次数最多

B.相同时间内放在B位置时观察到屏上的闪光次数比放在A位置时少得多

C.放在C、D位置时屏上观察不到闪光

D.放在D位置时屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少

2.欧内斯特卢瑟福是英国著名物理学家、原子核物理学之父。学术界公认他为继法拉第之后最伟大的实验物理学家。卢瑟福也是一个无私的人,乐于帮助提携他周围的人,在他的助手和学生中,先后荣获诺贝尔奖的竟多达12人。下列说法符合历史事实的是( )

A.卢瑟福根据粒子散射实验,提出了原子的枣糕式结构模型

B.卢瑟福首先实现了原子核的人工转变

C.卢瑟福发现质子的核反应方程为

D.卢瑟福的学生玻尔正是在他的建议下发现了中子

3.关于卢瑟福的原子核式结构学说的内容,下列叙述正确的是( )

A.原子是一个质量分布均匀的球体

B.原子的质量几乎全部集中在原子核内

C.原子的正电荷和负电荷全部集中在一个很小的核内

D.原子核半径的数量级是

4.下列与α粒子相关的说法中正确的是( )

A.天然放射现象中产生的α射线速度与光速差不多,穿透能力强

B.(铀238)核放出一个α粒子后就变为(钍234)

C.高速α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为

D.丹麦物理学家玻尔进行了α粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型

5.下列说法正确的是

A.爱因斯坦在研究黑体辐射的过程中提出了能量子的假说

B.康普顿效应说明光子有动量,即光具有粒子性

C.宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动性

D.天然放射现象的发现揭示了原子的核式结构

6.如图所示为α粒子散射实验的示意图:放射源发出α射线打到金箔上,带有荧光屏的放大镜转到不同位置进行观察,图中①②③为其中的三个位置,下列对实验结果的叙述或依据实验结果做出的推理正确的是

A.在位置②接收到的α粒子最多

B.在位置①接收到α粒子说明正电荷不可能均匀分布在原子内

C.位置②接收到的α粒子一定比位置①接收到的α粒子所受金原子核斥力的冲量更大

D.若正电荷均匀分布在原子内,则①②③三个位置接收到α粒子的比例应相差不多

7.α粒子是( )

A.原子核 B.原子 C.分子 D.光子

8.英国物理学家卢瑟福和他的学生盖革、马斯顿一起进行了著名的“粒子散射实验”,实验中大量的粒子穿过金箔前后的运动图景如图所示,卢瑟福通过对实验结果的分析和研究,于1911年建立了他自己的原子结构模型。下列关于粒子穿过金箔后的描述中,正确的是( )

A.绝大多数粒子穿过金箔后,都发生了大角度偏转

B.少数粒子穿过金箔后,基本上沿原来方向前进

C.通过粒子散射实验,确定了原子核半径的数量级为

D.通过粒子散射实验,卢瑟福建立了原子的枣糕结构模型

9.如图所示为卢瑟福α粒子散射实验的原子核和两个α粒子的径迹,其中可能正确的是

A. B. C. D.

10.卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子的核式结构,所依据的实验事实是( )

A.α射线速度很大,约为光速的十分之一

B.α射线有很强的电离能力

C.绝大多数α粒子几乎不偏转

D.极少数α粒子发生了超90°大角度偏转

11.下列说法中正确的是( )

A.采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期

B.由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子

C.卢瑟福根据ɑ粒子散射实验提出了核式结构模型这一原子核结构模型

D.原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量

12.关于粒子散射实验现象及分析,下列说法正确的是( )

A.绝大多数粒子沿原方向运动,说明正电荷在原子内分布均匀,受到原子核的排斥力平衡

B.绝大多数粒子沿原方向运动,说明这些粒子受到原子核的排斥力很小,原子内大部分空间是空的

C.极少粒子发生大角度偏转,说明这些粒子受到原子核的排斥力比较大,原子质量和正电荷几乎全部集中在原子内很小的空间范围

D.极少数粒子发生大角度偏转,说明这些粒子受到原子核外电子很大的斥力

13.如图所示为卢瑟福的α粒子散射实验的经典再现,用放射性元素发出的α粒子轰击金箔,用显微镜观测在环形荧光屏上所产生的亮点,关于该实验的实验目的及实验装置的设计思想,有下列说法,你认为正确的是( )

A.卢瑟福的实验目的是验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,试图有新的发现与突破

B.之所以设计成环形荧光屏,是因为卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来

C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是为了避免粒子与气体分子碰撞而偏离了原来的运动方向

D.采用金箔的原因是金的化学性质稳定,避免粒子与金箔发生化学反应

14.如图所示为卢瑟福的粒子散射实验的经典再现,用放射性元素发出的粒子轰击金箔,用显微镜观测在环形荧光屏上所产生的亮点,关于该实验,下列说法正确的是( )

A.在荧光屏上形成的亮点是由粒子在金箔上打出的电子产生的

B.卢瑟福设计该实验是为了验证汤姆生原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,试图有新的发现与突破

C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是为了避免粒子与气体分子碰撞而偏离了原来运动方向

D.之所以设计成环形荧光屏,是因为卢瑟福在实验前认为粒子可能能穿过金箔,也可能穿不过,而反弹回来

二、填空题

15.如图所示,是1909年英国物理学家卢瑟福和他的同事们所做的粒子散射实验装置示意图,此实验否定了__________的原子结构模型,据此实验卢瑟福提出了原子的___________式结构模型。

16.卢瑟福通过_________实验,发现了原子中间有一个很小的核,并由此提出了原子的核式结构模型,图中的四条线表示粒子运动的可能轨迹,在图中完成中间两条粒子的运动轨迹( )

17.1909年,英国物理学家_________和他的同事们用高速飞行的粒子去轰击金箔,根据粒子飞行路径的改变,得出如下结果:(1)_____________________________________________;(2)_____________________________________________;(3)___________________________。

18.1991年卢瑟福依据α粒子散射实验中α粒子发生了____(选填“大”或“小”)角度散射现象,提出了原子的核式结构模型。若用动能为1MeV的α粒子轰击金箔,则其速度约为_____m/s。(质子和中子的质量均为1.67×10-27kg,1MeV=1×106eV)

三、综合题

19.卢瑟福的粒子散射实验中选用金箔做实验的原因是什么?

20.按卢瑟福的原子模型,氢原子的核外电子质量为m,电荷量为,做轨道半径为r的匀速圆周运动。求:

(1)电子运动的速率和动能;

(2)电子绕核转动的频率。

21.二十世纪初,卢瑟福进行粒子散射实验的研究,改变了人们对原子结构的认识。

(1)如图1所示,有两个粒子均以速度射向金原子,它们速度方向所在的直线都不过金原子核中心。请在图1中分别画出两个粒子此后的运动轨迹示意图;

(2)如图2所示,一个粒子以速度射向金原子,速度方向所在直线过金原子核中心。由于金原子受到周边其他金原子的作用,可将粒子与一个金原子核的作用等效为与一个静止的、质量非常大的粒子发生弹性碰撞。请推导说明粒子与金原子核作用后速度的大小和方向;

(3)实验发现,绝大多数粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来的方向前进,但有极少数粒子发生了大角度偏转(超过90°)。卢瑟福根据该实验现象提出了原子的核式结构模型。为了研究问题的方便,可作如下假设:

①将粒子视为质点,金原子视为球,金原子核视为球体;

②金箔中的金原子紧密排列,金箔厚度可以看成很多单原子层并排而成;

③各层原子核前后不互相遮蔽;

④大角度偏转是粒子只与某一层中的一个原子核作用的结果。如果金箔厚度为L,金原子直径为,大角度偏转的粒子数占总粒子的比例为,且。

a.请估算金原子核的直径;

b.上面的假设做了很多简化处理,这些处理会对金原子核直径的估算产生影响。已知金箔的厚度约,金原子直径约,金原子核直径约。请对“可认为各层原子核前后不互相遮蔽”这一假设的合理性做出评价。

22.粒子的质量约为电子质量的7300倍,如果粒子以速度v与电子发生弹性正碰(假定电子原来是静止的),求碰撞后粒子的速度变化了多少,并由此说明为什么原子中的电子不能使粒子发生明显偏转。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

A.根据α粒子散射实验的现象,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上沿原方向前进,因此在A位置观察到的闪光次数最多,故A正确;

BCD.少数α粒子发生大角度偏转,因此从A到D观察到的闪光次数会逐渐减少,故BD正确,C错误。

本题选说法不正确的,故选C。

2.B

【详解】

A.卢瑟福根据粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,A错误;

B.卢瑟福用粒子轰击氮原子核发现了质子,首先实现了原子核的人工转变,B正确;

C.卢瑟福发现质子的核反应方程为,C错误;

D.卢瑟福的学生查德威克正是在他的建议下发现了中子,D错误。

故选B。

3.B

【详解】

卢瑟福的原子核式结构学说的内容是:在原子的中心有一个很小的核,称为原子核;原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核上;电子绕原子核做高速旋转。

故选B。

4.B

【详解】

A.天然放射性现象中产生的α射线速度为光速的十分之一,电离能力较强,穿透能力较弱.故A错误;

B.核放出一个α粒子,电荷数少2,质量数少4,则电荷数为90,质量数234,变为,故B正确;

C.高速α粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,核反应方程为

故C错误;

D.英国科学家卢瑟福进行了α粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型,故D错误。

故选B。

5.B

【详解】

普朗克在研究黑体辐射的过程中提出了能量子的假说,选项A错误;康普顿效应说明光子有动量,即光具有粒子性,选项B正确;宏观物体的物质波波长非常小,极不容易观察到它的波动性,选项C错误;天然放射现象的发现说明可原子核具有复杂结构,选项D错误;故选B.

6.B

【详解】

A.原子的内部是很空阔的,原子核非常小,所以绝大多数α粒子的运动轨迹没有发生偏转,则在位置③接收到的α粒子最多,所以A错误;

B.在位置①接收到α粒子说明正电荷不可能均匀分布在原子内,所以B正确;

C.位置②接收到的α粒子一定比位置①接收到的α粒子所受金原子核斥力的冲量更小,因为在位置①α粒子速度反向运动,则动量的变化量更大,所以冲量更大,则C错误;

D.若正电荷均匀分布在原子内,则α粒子与原子正面撞击,粒子最后反弹,则①②③三个位置接收到α粒子的比例应相差较多,所以D错误;

故选B。

7.A

【详解】

α粒子是氦原子核

A. 原子核与分析相符,故A项正确;

B.原子与分析不符,故B项错误;

C.分子与分析不符,故C项错误;

D.光子与分析不符,故D项错误.

8.C

【详解】

AB.卢瑟福“粒子散射实验”结果表明,绝大多数α粒子穿过金箔后仍沿原来的方向前进,但有少数α粒子发生了较大的偏转,并有极少数α粒子的偏转超过90°,有的甚至几乎达到180°而被反弹回来,故AB错误;

C.通过α粒子散射实验,卢瑟福确定了原子核半径的数量级为10-15m,故C正确;

D.通过α粒子散射实验,卢瑟福否定了原子的枣糕结构模型,建立了原子的核式结构模型,故D错误。

故选C。

9.A

【详解】

α粒子与金原子核都带正电,相互排斥,α粒子越靠近金原子核,所受库仑斥力越大,运动方向的偏转角度就越大,根据这个特点可以判断出只有A正确BCD错误.

故选A.

10.D

【详解】

卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子具有核式结构。此实验中,由于极少数α粒子发生了大角度偏转,说明原子有全部正电荷集中在原子中央很小的体积内,即原子核,这是原子的核结构模型的内容。故ABC错误,D正确。

故选D。

11.B

【详解】

A项:放射性元素的半衰期是由原子核决定的,温度、压强、是否与其他元素化合都不能改变原子核,因此采用物理或化学方法不能改变半衰期,A错误;

B项:由玻尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时,能量减少,会放出光子,B正确;

C项:卢瑟福根据ɑ粒子散射实验提出了带核的原子结构模型:原子是由原子核和核外电子构成,故C错误;

D项:核子结合成原子核时,质量亏损,因此原子核所含核子单独存在时的总质量大于该原子核的质量,D错误.

12.BC

【详解】

AB.绝大多数粒子沿原方向运动,说明这些粒子受到原子核的排斥力很小,原子内大部分空间是空的,A错误,B正确;

CD.极少数粒子发生大角度偏转,说明这些粒子受到原子核的排斥力比较大,原子质量和正电荷几乎全部集中在原子内很小的空间范围,C正确,D错误。

故选BC。

13.AB

【详解】

A.汤姆孙提出了枣糕式原子模型,卢瑟福为了验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,设计了该实验,故A正确;

B.卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来,所以将荧光屏设计成环形,故B正确;

C.将装置放置在接近真空的环境中,是因为α粒子的电离能力较强,在空气中运动的距离短,故C错误;

D.采用金箔的原因是因为金的质量大,延展性好,故D错误。

故选AB。

14.BD

【详解】

A.在荧光屏上形成的亮点是由粒子打在荧光屏上产生的。故A错误;

B.汤姆孙提出了枣糕式原子模型,卢瑟福为了验证汤姆孙原子模型的正确性,进一步探究原子的结构与组成,设计了该实验,故B正确;

C.整个装置封闭在玻璃罩内,且抽成真空,是因为α粒子的电离能力较强,在空气中运动的距离短,防止α粒子与空气分子碰撞阻碍其运动,故C错误;

D.卢瑟福在实验前认为α粒子可能穿过金箔,也可能穿不过而反弹回来,所以将荧光屏设计成环形,故D正确。

故选BD。

15. 汤姆逊 核

【详解】

卢瑟福和他的同事们所做的粒子散射实验装置示意图,此实验否定了汤姆逊的枣糕模型,据此实验卢瑟福提出了原子的核式结构模型.

16. 粒子散射 见解析

【详解】

卢瑟福通过粒子散射并由此提出了原子的核式结构模型,该实验的现象为:绝大多数粒子几乎不发生偏转,少数粒子发生了较大的角度偏转,极少数粒子发生了大角度偏转(偏转角度超过90°,有的甚至几乎达到180°,被反弹回来)。据此可画出粒子的运动轨迹:

17. 卢瑟福 绝大多数α粒子穿过金销后,与原来的运动方向偏离不多 少数α粒子产生较大角度的偏转 极少数α粒子产生超过的大角度偏转,个别α粒子甚至被弹回

【详解】

(1)1909年,英国物理学家卢瑟福和他的同事们完成了α粒子散射实验;

根据粒子飞行路径的改变,得出如下结果:绝大多数α粒子穿过金销后,与原来的运动方向偏离不多、少数α粒子产生较大角度的偏转、极少数α粒子产生超过的大角度偏转,个别α粒子甚至被弹回

18. 大 6.9×106

【详解】

卢瑟福在α粒子散射实验中发现了大多数α粒子没有大的偏转,少数发生了较大的偏转,卢瑟福抓住了这个现象进行分析,提出了原子的核式结构模型;设α粒子的速度为v

Ek=mv2,v== m/s≈6.9×106m/s

19.粒子散射实验中,选用金箔的原因主要有以下几个方面:1)金具有很好的延展性,可以制成很薄的金箔,便于粒子穿过;2)金原子核质量大,被粒子轰击后不易移动;3)金原子核半径大,易形成大角度散射,便于观察。

20.(1),;(2)

【详解】

(1)氩原子核对核外电子的库仑引力远大于它们之间的万有引力,万有引力不计。所以电子绕核转动的向心力是库仑引力

所以

所以

(2)根据

且

所以

21.(1)见解析;(2)碰撞后速度大小几乎不变,方向与原来相反;(3)a.;b.不合理

【详解】

(1)如图,靠近原子核的偏转角度大一些。

(2)设粒子质量为m,金原子核质量为M,碰撞后,粒子速度为v1,金原子核速度为v2。根据动量守恒和机械能守恒可得

,

解得

由题意,因此,即碰撞后粒子速度大小几乎不变,方向与原来相反。

(3)a.粒子在遇到第一层单原子膜时,被大角度散射的概率

由于大角度散射的概率很小,可以认为通过每一层单原子膜时的粒子数目不变,所以每

一层被大角度散射的概率相同,都为。

得

解得

b.这一简化不够合理。因为大角度散射的概率本来就很小,前后遮蔽的概率也很小,不能忽略前后遮蔽的影响。另外随着金箔厚度的增加,金箔前后遮蔽的概率将增大。

22.设电子的质量为,粒子的质量为,碰撞后粒子的速度为,电子的速度为。由于粒子与电子发生弹性正碰,所以

考虑到

解得

可见,原子中的电子不能使粒子发生明显偏转。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第1章 分子动理论与气体实验定律

- 第1节 分子动理论的基本观点

- 第2节 科学测量:用油膜法估测油酸分子的大小

- 第3节 气体分子速率分布的统计规律

- 第4节 科学探究:气体压强与体积的关系

- 第5节 气体实验定律

- 第2章 固体与液体

- 第1节 固体类型及微观结构

- 第2节 表面张力和毛细现象

- 第3节 材料及其应用

- 第3章 热力学定律

- 第1节 热力学第一定律

- 第2节 能量的转化与守恒

- 第3节 热力学第二定律

- 第4节 熵——系统无序程度的量度

- 第4章 原子结构

- 第1节 电子的发现与汤姆孙原子模型

- 第2节 原子的核式结构模型

- 第3节 光谱与氢原子光谱

- 第4节 玻尔原子模型

- 第5章 原子核与核能

- 第1节 认识原子核

- 第2节 原子核衰变及半衰期

- 第3节 核力与核能

- 第4节 核裂变和核聚变

- 第5节 核能的利用与环境保护

- 第6章 波粒二象性

- 第1节 光电效应及其解释

- 第2节 实物粒子的波粒二象性