第一单元测试题2021-2022学年部编版语文八年级下册(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 第一单元测试题2021-2022学年部编版语文八年级下册(word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 45.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-12 19:45:57 | ||

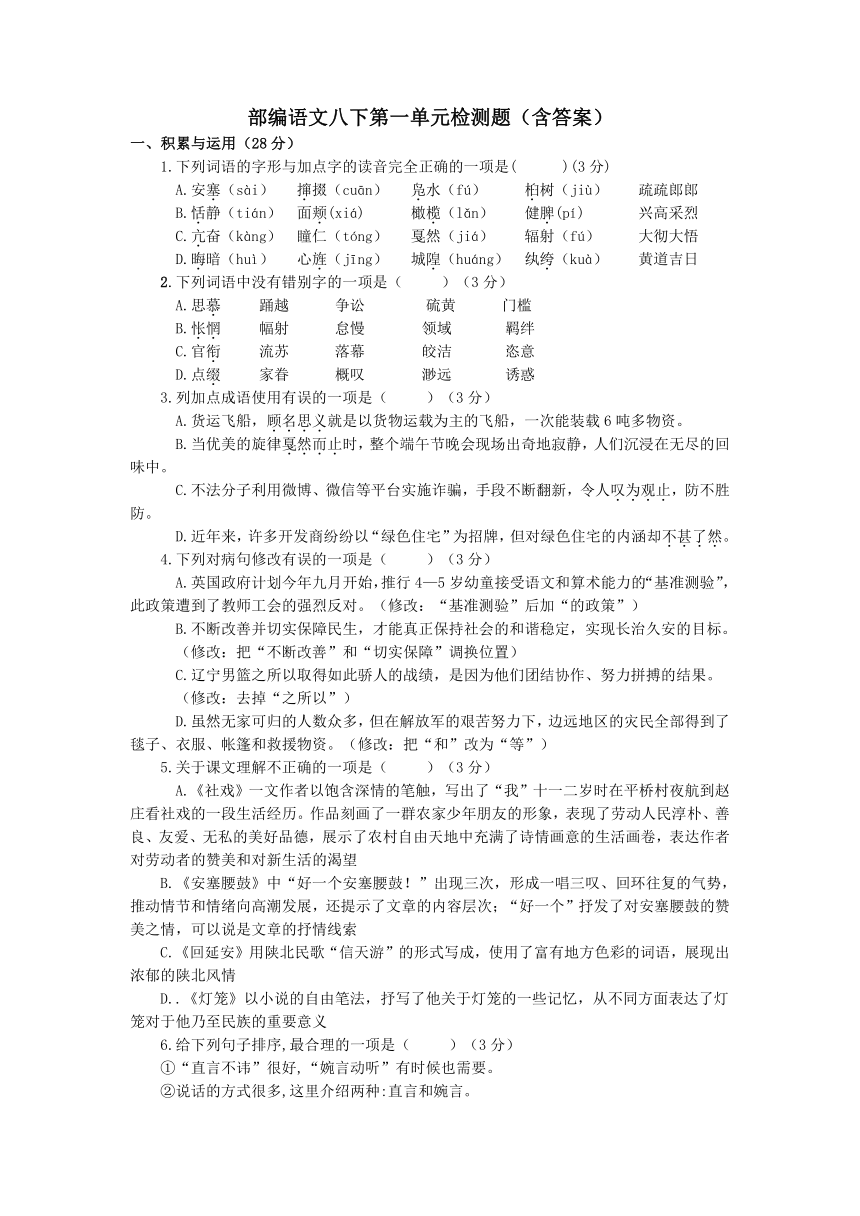

图片预览

文档简介

部编语文八下第一单元检测题(含答案)

一、积累与运用(28分)

1.下列词语的字形与加点字的读音完全正确的一项是( )(3分)

A.安塞(sài) 撺掇(cuān) 凫水(fú) 桕树(jiù) 疏疏郎郎

B.恬静(tián) 面颊(xiá) 橄榄(lǎn) 健脾(pí) 兴高采烈

C.亢奋(kàng) 瞳仁(tóng) 戛然(jiá) 辐射(fú) 大彻大悟

D.晦暗(huì) 心旌(jīng) 城隍(huáng) 纨绔(kuà) 黄道吉日

2.下列词语中没有错别字的一项是( )(3分)

A.思慕 踊越 争讼 硫黄 门槛

B.怅惘 幅射 怠慢 领域 羁绊

C.官衔 流苏 落幕 皎洁 恣意

D.点缀 家眷 概叹 渺远 诱惑

3.列加点成语使用有误的一项是( )(3分)

A.货运飞船,顾名思义就是以货物运载为主的飞船,一次能装载6吨多物资。

B.当优美的旋律戛然而止时,整个端午节晚会现场出奇地寂静,人们沉浸在无尽的回味中。

C.不法分子利用微博、微信等平台实施诈骗,手段不断翻新,令人叹为观止,防不胜防。

D.近年来,许多开发商纷纷以“绿色住宅”为招牌,但对绿色住宅的内涵却不甚了然。

4.下列对病句修改有误的一项是( )(3分)

A.英国政府计划今年九月开始,推行4—5岁幼童接受语文和算术能力的“基准测验”,此政策遭到了教师工会的强烈反对。(修改:“基准测验”后加“的政策”)

B.不断改善并切实保障民生,才能真正保持社会的和谐稳定,实现长治久安的目标。(修改:把“不断改善”和“切实保障”调换位置)

C.辽宁男篮之所以取得如此骄人的战绩,是因为他们团结协作、努力拼搏的结果。

(修改:去掉“之所以”)

D.虽然无家可归的人数众多,但在解放军的艰苦努力下,边远地区的灾民全部得到了毯子、衣服、帐篷和救援物资。(修改:把“和”改为“等”)

5.关于课文理解不正确的一项是( )(3分)

A.《社戏》一文作者以饱含深情的笔触,写出了“我”十一二岁时在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活经历。作品刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,展示了农村自由天地中充满了诗情画意的生活画卷,表达作者对劳动者的赞美和对新生活的渴望

B.《安塞腰鼓》中“好一个安塞腰鼓!”出现三次,形成一唱三叹、回环往复的气势,推动情节和情绪向高潮发展,还提示了文章的内容层次;“好一个”抒发了对安塞腰鼓的赞美之情,可以说是文章的抒情线索

C.《回延安》用陕北民歌“信天游”的形式写成,使用了富有地方色彩的词语,展现出浓郁的陕北风情

D..《灯笼》以小说的自由笔法,抒写了他关于灯笼的一些记忆,从不同方面表达了灯笼对于他乃至民族的重要意义

6.给下列句子排序,最合理的一项是( )(3分)

①“直言不讳”很好,“婉言动听”有时候也需要。

②说话的方式很多,这里介绍两种:直言和婉言。

③所用词语的意思与所要表达的实际意思一致,直截了当,就是直言。

④批评别人或不同意别人的意见,要尽量避免用直言,而采用委婉含蓄的语言形式。

⑤说话要讲究方式,但是违背真实的原则,一味追求说话的方式,是不足取的。

⑥对于有些事物,不便于直接说明白,而用一些相应的同义词语婉转曲折地表达出来,这就是婉言。

⑦我们现在的社会,抛弃了旧社会许多繁文缛节、虚伪客套,要求在有礼貌和互相尊重的前提下直截了当地交流思想,交换意见。

A.⑤②③④⑦①⑥ B.②③⑦①⑥④⑤ C.⑤②③⑦④①⑥ D.②③⑦⑤⑥④①

7.下列句子中,标点符号使用不正确的一项是( )(3分)

A.“哎呀嘞,江西山美水更美,丰收光景最是美……”9时15分许,2020中国农民丰收节江西活动节目在《丰收再唱哎呀嘞》中开场。

B.“听我说,”爸爸继续说,“不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步。”

C.在这个硕果累累的秋天,我们迎来了一年一度的中秋佳节,也迎来了祖国母亲的生日——国庆节。

D.近年来,因在马路上行走时使用手机而引发的安全事故屡屡曝光,“手机依赖”到底是不良习惯?还是危险的“炸弹”?这让人们不得不开始质疑。

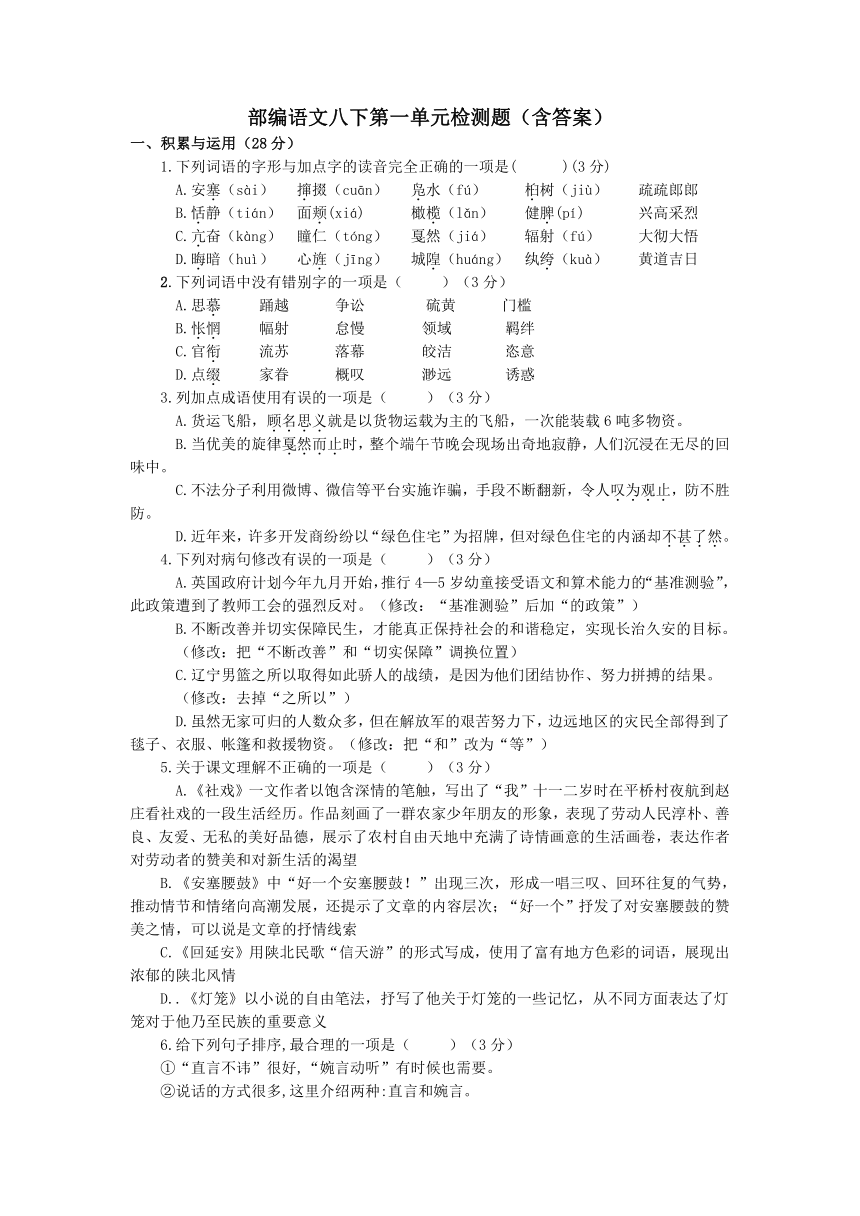

8.为了弘扬传统文化、增强文化自信,黄海中学九(1)班决定开展以“会诗词·咏经典·信中国”为主题的语文实践活动,请你参与。(9分)

【会诗词】

在班级举行的赛诗会上,甲乙两位同学分别朗诵了一首词。请你结合学过的古诗词知识,为这两首词选择正确的词牌名,将字母填在横线上。(2分)

(甲)道是梨花不是。道是杏花不是。白白与红红,别是东风情味。曾记,曾记,人在武陵微醉。

(乙)远远游蜂不记家,数行新柳自啼鸦,寻思旧事即天涯。 睡起有情和画卷,燕归无语傍人斜,晚风吹落小瓶花。

A.卜算子 B.浣溪沙 C.如梦令 D.相见欢

甲:_______ 乙:_______。

【咏经典】

《经典咏流传》用现代的唱法和曲调来演绎传统经典,将诗词文化与电视媒介有机结合,兼顾诗词文化的意境悠远和表现形式的通俗易懂。经典传唱人结合自身的音乐风格,将经典诗词转化为优美的歌曲,以现代人更喜闻乐见的方式,去学习诗词,“推动中华优秀传统文化创造性转化、创造性发展”,受到广大观众的一致好评。(2分)

有同学根据上面材料拟写了一副对联的上联,请你写出下联:

上联:变形式演绎经典

下联:_________________________

【信中国】

央视《信·中国》节目曾播放茅台酒厂首席酿造师严刚写给孙儿们的一封信,信中要求孙儿们“做人如做酒”……其间,主持人朱军讲述了一段往事,1954年,周恩来总理总结日内瓦会议中国外交取得突破靠的是“两台”:一是国酒茅台,一是戏剧《梁山伯与祝英台》。

请根据这则材料写出我们对传统文化应持有的态度。(不少于两点)(4分)

二、现代文阅读(42分)

(一)阅读《社戏》中的节选文字,完成9—14小题。(15分)

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一支白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经①开船,在桥石上一②,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,③着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,④一般径向赵庄前进了。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

9.如果给这几段文字加上小标题,不恰当的一项是( )(3分)

A.看戏途中 B.渔火点点 C.月夜行船 D.水乡夜景

10.对画线句子理解正确的一项是( )(3分)

A.语言描写,表现了“我”的愿望得以实现时自由、欢快的心情。

B.语言描写,表现了一个孩子纯真的精神世界。

C.心理描写,表现了一个孩子复杂的精神状态。

D.心理描写,表现了“我”的愿望得以实现时自由、欢快的心情。

11.文中①②③④处应填动词恰当的一项是( )(3分)

A.点 磕 夹 飞 B.点 敲 混 飞

C.磕 点 混 箭 D.点 敲 夹 箭

12.节选文字第二自然段的描写角度依次是( )(3分)

A.味觉 视觉 听觉 B.嗅觉 听觉 视觉

C.嗅觉 视觉 听觉 D.味觉 听觉 视觉

13.文中画波浪线的句子表现了“我”怎样的心理感受?正确的一项是( )(3分)

A.惊喜 惬意 B.迷茫 困惑

C.沉醉 忘我 D.惆怅 烦闷

14.这几段文字的语言特点是( )(3分)

A.冷峻犀利,富含人生哲理。 B.清新自然,充满诗情画意。

C.华美绚丽,摇曳多姿,生动形象。 D.古朴典雅,委婉含蓄,表意丰富。

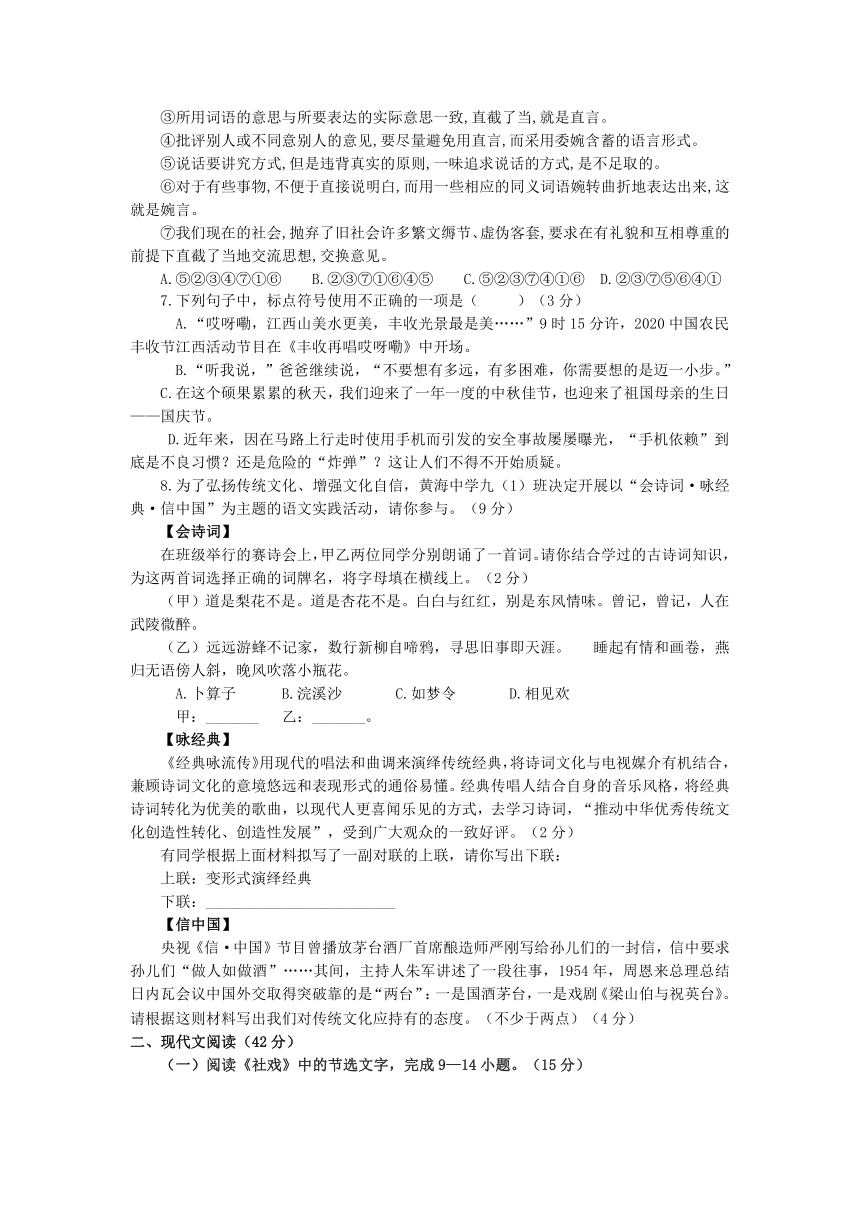

(二)(2021年黑龙江省哈尔滨市)阅读《不喊冷的男孩》,回答下列小题。(15分)

不喊冷的男孩

①初冬的夜晚,我乘车从市里赶往我所在的那座小城。车刚出市区的时候,上来一对母女。母女俩扫视了一下车厢,妈妈轻声说:“后面人少。我们还是到后面去吧。“小女孩说:“后面不更容易……”妈妈说:“但受影响的人也少呀。”于是,两人便坐到了靠近车尾的座位上。

②上车没多久,这对母女便有了动静。接下来女售票员的表现让我感觉到她是一个称职的乘务人员。女售票员一边大声地喊着:“挺着点,快,塑料袋。”一边迅捷地从司机身后的靠垫处扯出几个塑料袋来,扶着车座,跌跌撞撞地“跑”到车尾,塞给了母女俩。很快,车厢里便飘散着食物酸腐的味道——母女俩晕车,并开始呕吐了。

③这辆车是全封闭的,两侧的车窗打不开。有的乘客拧着鼻子,颇有些不满。售票员嘴里嘟囔着:“谁还没有个不舒服的时候!”“咣当”一声,就把车后部的天窗推开了,霎时,一股凉气压了下来——初冬的风,有些许的寒意。

④不一会儿,车尾的几个乘客便纷纷挤到了前边。车后边只剩下我、一个小男孩和他的母亲,以及那对在清新空气吹拂下明显好受了的晕车母女。

⑤天色逐渐暗了下来,天窗吹进来的风,变得更加凛冽起来。小男孩的妈妈问儿子:“你冷吗?”小男孩摇摇头说:“不冷!真的不冷!”妈妈还是把自己的外套披在了小男孩身上。

⑥车内,静的很。

⑦这时候,又听见小男孩的妈妈问:“儿子,你冷吗?要不,妈妈给你把天窗关上?”“妈妈,我不冷,这样才凉快呢!”男孩说完之后,看了一眼旁边的小姑娘,关心地问:“妹妹,你冷了吧?”说着,便把妈妈加在他身上的外套披在了小姑娘身上。

⑧车内,一路的静寂。

⑨到达小城的时候,已是华灯初上,大家开始收拾行李准备下车。我发现,那对晕车的母女刚一下车,男孩立刻把女孩还给他的外套裹在了身上。

⑩下车后,男孩的妈妈唠叨了起来:“你不是说你不冷吗?我说关上窗户,你说不用,看冻成了这样……”她一边说,一边埋下头,给儿子紧紧地系好衣扣。男孩规规矩矩地站在妈妈面前,任由她含着无限疼爱地埋怨。

末了,男孩低声地说:“妈妈,对不起。我想,开着窗子,旁边的妹妹和阿姨会好受点……”

而此刻,那对晕车的母女已消失在夜色中,男孩的这句话她们已经听不到了。

这个世界,好多暖心的话就这样独自飘散在风中,好多付出的人就这样默默地屹立在岁月深处,而沐浴过爱的恩泽的人,却浑然不觉。即便如此,呵护、扶持、帮助、关怀,这些人世的温暖依旧会随着清晨的第一缕阳光,准时降临在我们的生活当中。

行走世间,人会偶感寒意,但温暖却无处不在。 (选文有改动)

15.第②段加点词语“动静”具体指什么?(3分)

16.思考并回答下列问题(3分)

(1)小女孩母女扫视车厢后,选择坐在车尾的原因是什么?

(2)下车后,小男孩为什么“规规矩矩地站在妈妈面前,任由她含着无限疼爱地埋怨”?

17.文中的“我”为什么感觉女售票员是一个称职的乘务人员?请结合第②段画线句的内容,有理有据地进行回答。(3分)

18.第⑤段母子对话后,文中写到“车内,静得很”;第⑦段母子对话后,文中又写到“车内,一路的静寂”。两次对话后,文章为什么都强调车内很静?请结合文章内容进行合理推断,谈谈你的看法和理由。(3分)

19.文章结尾句的含义是什么?(3分)

(三)阅读下面的文章,回答后面的问题。(12分)

窗 花

①在大雪封山的日子里,是这些贴得红堂堂的窗花告诉我,在被雪埋得很深很死的山坡上,还有人家。或许是命里有缘,每次到陕北,都能遇上一些让我动心的剪纸人,并且在回城后很长的时间里,都一心想着她们的面容。就是这次踏雪北上,在除了雪的白色几乎无别的色泽可寻的时候,也有一些生动极了的窗花,会突然从一个极不显眼的地方,亮在一条村道上。

②说句真话,最初让我倾倒,并把窗花看得神物似的,是在好奇地抓住一位剪纸老人的双手的那一次。现在坐下来,坐在这一目了然的雪原上,用没有尘土的心想一想,我迎着风的脊背,也会冒出一层很热的汗来。那时,我就等在她的对面,看她像侍弄土地一样,在一块红纸上剪些什么。一剪一剪,随着一阵嚓嚓的剪刀之声,红粉似的纸屑,落了一怀。她每动一次剪刀,我的心都会收缩一次。在陕北,能让心一次次收缩的东西太多了。细数一下,有一路冲刷出来的壶口瀑布,有震动整面山坡的安塞腰鼓,有躺在沙漠中的红石峡,有悬在黄河上的白云山,还有绥德的狮子,清涧的石板,以及从每一道沟里,甚或每一块庄稼地里,都会随时响起来的信天游。而唯一让我的心收缩得发疼的,是她为我剪一幅窗花的全过程。守在她安详的神态里,我最初的浮躁,也像多余的纸片,被一剪一剪地铰去了,剩下的,正如在她手上成形的窗花,完全是一种艺术化了的东西。我不想说破,她剪给我的那一对窗花叫什么,但我要说,那里面一定藏着一个很美的传说。那是在陕北的山坡上,比荞麦和苜蓿花还开得热烈的传说呵。那传说中的主角,正盘腿坐在一方土炕上,内心热烈如火,亦平淡如水地为我铰着她的故事……

③看着窗花,我突然想起,陕北人在如此严实的窑洞里,为什么要安这么大的窗子这么大的门?在这么大的门窗上,为什么要贴这么多的窗花?应该这样说,他们守望的几孔窑洞,仅仅是家园的一部分,而更广大的,还有他们一生躬耕着的土地。他们住在窑洞里,土地上一年的收成,不能把他们送入梦乡。只有这些贴在窗户上、囊括各种风物的窗花,才会让他们觉出,日子在这片贫瘠之乡,还过得很瓷实。因此,再不讲究的人家,也不会忘记在贴得拥挤的窗棂上,再添些新窗花上去。

④我不是地道的陕北人,无法说透这些剪纸艺术的真正奥妙。但我深刻地记得,许多剪纸艺人只要一握起剪刀,就进入一种半癫状态。有的剪到入神时,一两天不吃不喝。有的边剪边唱,嘴里尽是些无字句的歌。看着她们,你一定会想,真正的艺术在哪里?真正的大师又是谁?对于这群以食为天之民,剪刀的分量会比镰刀重么?

⑤在陕北,这些出现在剪刀下,一看就勾魂的俗物,能让人一眼望出一条吐纳百川的文化之河。由此,我在对这些窗花惊叹之余,最为看重的,就是创造这种艺术的工具:一把普通的剪子。在这些婆姨们手上,一把剪子,就是一个大千世界,它能真实或者夸张地铰出存在于陕北的所有物象。谁会相信,这些很抽象的窗花是出自一群文化水平极低的陕北女人之手?有时,我更愿意这样说:窗花,是一种与人俱存的艺术。

⑥当我冒着一天的雪花,要敲开一户人家的窑门时,我想,在紧挨着窗户的炕头上,应该坐着一位铰窗花的老人。她那不停的剪子声,应该是在雪的覆盖下,唯一剩下来的一种超越感觉的响动,我也应该在开口说话之前,先去摸一摸这双虽被剪子磨僵,却能铰活陕北的手……

⑦站在贴得红堂堂的窗花里,我敲门的手,好光亮呵。

20.第①段最后一句说窗花“亮在一条村道上”,“亮”是什么意思?这一句在全文中有什么作用? (3分)

21.解释下列两句话在文中的含义。(3分)

(1)窗花,是一种与人俱存的艺术。

(2)站在贴得红堂堂的窗花里,我敲门的手,好光亮呵。

22.从全文看,窗花文化包含哪些内容?请分条简要回答。(3分)

23.文章结尾,作者想象一位老人在炕上剪窗花的情景,对表现文章的主题有什么作用? (3分)

三、作文(50分)(任选一题)

题目一:泰山、黄山……都是自然界壮美秀丽的山,理想、成就……都是人生要努力攀登的山,苦难、挫折……都是人生要跨越的山。

请以“面对那座山”为题写一篇文章。

要求:①将题目抄写在答题卡作文纸的第一行(题目前空四格)②文体自选(诗歌戏剧除外)③不要套作,不得抄袭 ④不少于600字 ⑤文中不得出现真实的人名、校名

题目二:材料作文

东汉时有一个少年名叫陈蕃。他自命不凡,一心只想成就大事业。一天,他父亲的朋友薛勤来访,见他独居的院内龌龊不堪,便对他说:“孺子何不洒扫以待宾客?”他答道:“大丈夫处世,当扫除天下,安事一屋?”薛勤当即反问道:“一屋不扫,何以扫天下?“陈蕃无言以对。

上面这则材料至少给了我们以下一些有益的启示:从小事做起,才能成就大事大业;长者的指导与教诲,有助于年轻人的成长;做事要脚踏实地,不能好高骛远;人要对自己有正确的认识,不能自命不凡。

请根据以上材料,自选角度,写一篇文章。

要求:①所写文章主旨必须从所给材料中提炼,但不要对材料扩写、续写和改写,不得抄袭,不要套作;②立意自定,题目自拟,文体自选(诗歌、戏剧除外);③不少于600字;④文中不得出现真实人名、校名。

部编语文八下第一单元检测题(含答案)

一、积累与运用(28分)

1、C【解析】A应为疏疏朗朗 B应为面颊(jiá) D应为纨绔(kù)

2.C 解析A项,“踊越”应为“踊跃”。B项,“幅射”应为“辐射”。D项,“概叹”应为“慨叹”。

3.C 4.C

5.C 解析:《灯笼》是以散文的自由笔法。

6.B 解析语段采用了总—分—总的结构形式。首先确立总领句②,然后根据“直言和婉言”可以确定下文将先介绍“直言”,再介绍“婉言”。接着按照逻辑关系应该介绍什么是“直言”,什么情况下需要“直言”,由此可以确定接下来为③⑦,①为由“直言”到“婉言”的过渡句,因而①在⑦之后,引出“婉言”,按照逻辑关系,仍然是先介绍什么是“婉言”,什么情况下需要“婉言”,因而顺序为⑥④,⑤作为总结句放在最后。

7.D 【解析】ABC.正确; D.有误,把“到底是不良习惯?”中的问号改为逗号。

8.答案【会诗词】C B 【咏经典】示例:咏诗词弘扬传统

【信中国】①让后辈传承中华优秀传统文化;②在海内外弘扬中华优秀传统文化。

二、现代文阅读(42分)

(一)阅读《社戏》中的节选文字,完成9—14小题。(15分)

9 .B 10 .D 11.A 12. C 13. C 14.C

(二)(2021年黑龙江省哈尔滨市)阅读《不喊冷的男孩》,回答下列小题。(15分)

15.晕车呕吐

16.(1)自己晕车,怕影响别人 (2)一是对不起妈妈,二是认为为了那对母女值得。

17. 因为她发现刚上车的母女呕吐,一边大声喊,一边“迅捷”地“扯出几个塑料袋”,“跑”到母女身边,“塞”给她们,表现了对乘客的关爱,所以“我”感觉是一个称职的乘务人员。

18.强调车内很静,渲染了车上的氛围,烘托了温暖却无处不在的主题。文中说“好多付出的人就这样默默地屹立在岁月深处”,这里不光指那个“不喊冷的男孩”,也指乘客,他们被小男孩的行为所打动,理解并原谅了那对“肇事”的母女,展现了原本拥有的善良,烘托了温暖却无处不在的主题。

19.生活在世上,有时难免会遇到困难、挫折等让人感到不舒服,但我们的社会却处处充满理解、宽容和爱,让人感到温暖。

(三)阅读下面的文章,回答后面的问题。(12分)

20.“亮”的意思是醒目、耀眼。(,“醒目”“耀眼”答出任一个即可)突出了窗花的鲜活与鲜艳,表现了作者看到陕北窗花时的惊喜及赞美之情。这一句总领全文,奠定了全文的情感基调,为下文揭示窗花的内涵做铺垫,也与文章最后一句话相照应。(每点1分,答对2点,即得2分)

21.(1)窗花就是陕北人生活的艺术化,(1分)与陕北人的生活密切相关,有陕北人就有剪纸艺术。(1分)(意思对即可)(2)贴满窗棂的鲜红、热烈的窗花照亮了作者的手,(1分)感染并启迪了作者,使作者的心灵变得纯净。(1分)(意思对即可)

22.①窗花中往往蕴藏着动人的人生故事;②窗花是陕北人的精神食粮;③窗花折射出剪纸人的生活及其丰富的想象力;④窗花表现了鲜活的大干世界。

23.①敲门前的想象,体现了作者对剪纸艺术的神往与喜爱;②对剪子声音的描写,突出了剪纸艺术超越寻常生活的艺术魅力,肯定了陕北人对精神世界的追求;③对剪纸人双手的描写,表达了对勤劳智慧的陕北人和他们的剪纸艺术的赞美。

一、积累与运用(28分)

1.下列词语的字形与加点字的读音完全正确的一项是( )(3分)

A.安塞(sài) 撺掇(cuān) 凫水(fú) 桕树(jiù) 疏疏郎郎

B.恬静(tián) 面颊(xiá) 橄榄(lǎn) 健脾(pí) 兴高采烈

C.亢奋(kàng) 瞳仁(tóng) 戛然(jiá) 辐射(fú) 大彻大悟

D.晦暗(huì) 心旌(jīng) 城隍(huáng) 纨绔(kuà) 黄道吉日

2.下列词语中没有错别字的一项是( )(3分)

A.思慕 踊越 争讼 硫黄 门槛

B.怅惘 幅射 怠慢 领域 羁绊

C.官衔 流苏 落幕 皎洁 恣意

D.点缀 家眷 概叹 渺远 诱惑

3.列加点成语使用有误的一项是( )(3分)

A.货运飞船,顾名思义就是以货物运载为主的飞船,一次能装载6吨多物资。

B.当优美的旋律戛然而止时,整个端午节晚会现场出奇地寂静,人们沉浸在无尽的回味中。

C.不法分子利用微博、微信等平台实施诈骗,手段不断翻新,令人叹为观止,防不胜防。

D.近年来,许多开发商纷纷以“绿色住宅”为招牌,但对绿色住宅的内涵却不甚了然。

4.下列对病句修改有误的一项是( )(3分)

A.英国政府计划今年九月开始,推行4—5岁幼童接受语文和算术能力的“基准测验”,此政策遭到了教师工会的强烈反对。(修改:“基准测验”后加“的政策”)

B.不断改善并切实保障民生,才能真正保持社会的和谐稳定,实现长治久安的目标。(修改:把“不断改善”和“切实保障”调换位置)

C.辽宁男篮之所以取得如此骄人的战绩,是因为他们团结协作、努力拼搏的结果。

(修改:去掉“之所以”)

D.虽然无家可归的人数众多,但在解放军的艰苦努力下,边远地区的灾民全部得到了毯子、衣服、帐篷和救援物资。(修改:把“和”改为“等”)

5.关于课文理解不正确的一项是( )(3分)

A.《社戏》一文作者以饱含深情的笔触,写出了“我”十一二岁时在平桥村夜航到赵庄看社戏的一段生活经历。作品刻画了一群农家少年朋友的形象,表现了劳动人民淳朴、善良、友爱、无私的美好品德,展示了农村自由天地中充满了诗情画意的生活画卷,表达作者对劳动者的赞美和对新生活的渴望

B.《安塞腰鼓》中“好一个安塞腰鼓!”出现三次,形成一唱三叹、回环往复的气势,推动情节和情绪向高潮发展,还提示了文章的内容层次;“好一个”抒发了对安塞腰鼓的赞美之情,可以说是文章的抒情线索

C.《回延安》用陕北民歌“信天游”的形式写成,使用了富有地方色彩的词语,展现出浓郁的陕北风情

D..《灯笼》以小说的自由笔法,抒写了他关于灯笼的一些记忆,从不同方面表达了灯笼对于他乃至民族的重要意义

6.给下列句子排序,最合理的一项是( )(3分)

①“直言不讳”很好,“婉言动听”有时候也需要。

②说话的方式很多,这里介绍两种:直言和婉言。

③所用词语的意思与所要表达的实际意思一致,直截了当,就是直言。

④批评别人或不同意别人的意见,要尽量避免用直言,而采用委婉含蓄的语言形式。

⑤说话要讲究方式,但是违背真实的原则,一味追求说话的方式,是不足取的。

⑥对于有些事物,不便于直接说明白,而用一些相应的同义词语婉转曲折地表达出来,这就是婉言。

⑦我们现在的社会,抛弃了旧社会许多繁文缛节、虚伪客套,要求在有礼貌和互相尊重的前提下直截了当地交流思想,交换意见。

A.⑤②③④⑦①⑥ B.②③⑦①⑥④⑤ C.⑤②③⑦④①⑥ D.②③⑦⑤⑥④①

7.下列句子中,标点符号使用不正确的一项是( )(3分)

A.“哎呀嘞,江西山美水更美,丰收光景最是美……”9时15分许,2020中国农民丰收节江西活动节目在《丰收再唱哎呀嘞》中开场。

B.“听我说,”爸爸继续说,“不要想有多远,有多困难,你需要想的是迈一小步。”

C.在这个硕果累累的秋天,我们迎来了一年一度的中秋佳节,也迎来了祖国母亲的生日——国庆节。

D.近年来,因在马路上行走时使用手机而引发的安全事故屡屡曝光,“手机依赖”到底是不良习惯?还是危险的“炸弹”?这让人们不得不开始质疑。

8.为了弘扬传统文化、增强文化自信,黄海中学九(1)班决定开展以“会诗词·咏经典·信中国”为主题的语文实践活动,请你参与。(9分)

【会诗词】

在班级举行的赛诗会上,甲乙两位同学分别朗诵了一首词。请你结合学过的古诗词知识,为这两首词选择正确的词牌名,将字母填在横线上。(2分)

(甲)道是梨花不是。道是杏花不是。白白与红红,别是东风情味。曾记,曾记,人在武陵微醉。

(乙)远远游蜂不记家,数行新柳自啼鸦,寻思旧事即天涯。 睡起有情和画卷,燕归无语傍人斜,晚风吹落小瓶花。

A.卜算子 B.浣溪沙 C.如梦令 D.相见欢

甲:_______ 乙:_______。

【咏经典】

《经典咏流传》用现代的唱法和曲调来演绎传统经典,将诗词文化与电视媒介有机结合,兼顾诗词文化的意境悠远和表现形式的通俗易懂。经典传唱人结合自身的音乐风格,将经典诗词转化为优美的歌曲,以现代人更喜闻乐见的方式,去学习诗词,“推动中华优秀传统文化创造性转化、创造性发展”,受到广大观众的一致好评。(2分)

有同学根据上面材料拟写了一副对联的上联,请你写出下联:

上联:变形式演绎经典

下联:_________________________

【信中国】

央视《信·中国》节目曾播放茅台酒厂首席酿造师严刚写给孙儿们的一封信,信中要求孙儿们“做人如做酒”……其间,主持人朱军讲述了一段往事,1954年,周恩来总理总结日内瓦会议中国外交取得突破靠的是“两台”:一是国酒茅台,一是戏剧《梁山伯与祝英台》。

请根据这则材料写出我们对传统文化应持有的态度。(不少于两点)(4分)

二、现代文阅读(42分)

(一)阅读《社戏》中的节选文字,完成9—14小题。(15分)

我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。一出门,便望见月下的平桥内泊着一支白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经①开船,在桥石上一②,退后几尺,即又上前出了桥。于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,③着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,④一般径向赵庄前进了。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

9.如果给这几段文字加上小标题,不恰当的一项是( )(3分)

A.看戏途中 B.渔火点点 C.月夜行船 D.水乡夜景

10.对画线句子理解正确的一项是( )(3分)

A.语言描写,表现了“我”的愿望得以实现时自由、欢快的心情。

B.语言描写,表现了一个孩子纯真的精神世界。

C.心理描写,表现了一个孩子复杂的精神状态。

D.心理描写,表现了“我”的愿望得以实现时自由、欢快的心情。

11.文中①②③④处应填动词恰当的一项是( )(3分)

A.点 磕 夹 飞 B.点 敲 混 飞

C.磕 点 混 箭 D.点 敲 夹 箭

12.节选文字第二自然段的描写角度依次是( )(3分)

A.味觉 视觉 听觉 B.嗅觉 听觉 视觉

C.嗅觉 视觉 听觉 D.味觉 听觉 视觉

13.文中画波浪线的句子表现了“我”怎样的心理感受?正确的一项是( )(3分)

A.惊喜 惬意 B.迷茫 困惑

C.沉醉 忘我 D.惆怅 烦闷

14.这几段文字的语言特点是( )(3分)

A.冷峻犀利,富含人生哲理。 B.清新自然,充满诗情画意。

C.华美绚丽,摇曳多姿,生动形象。 D.古朴典雅,委婉含蓄,表意丰富。

(二)(2021年黑龙江省哈尔滨市)阅读《不喊冷的男孩》,回答下列小题。(15分)

不喊冷的男孩

①初冬的夜晚,我乘车从市里赶往我所在的那座小城。车刚出市区的时候,上来一对母女。母女俩扫视了一下车厢,妈妈轻声说:“后面人少。我们还是到后面去吧。“小女孩说:“后面不更容易……”妈妈说:“但受影响的人也少呀。”于是,两人便坐到了靠近车尾的座位上。

②上车没多久,这对母女便有了动静。接下来女售票员的表现让我感觉到她是一个称职的乘务人员。女售票员一边大声地喊着:“挺着点,快,塑料袋。”一边迅捷地从司机身后的靠垫处扯出几个塑料袋来,扶着车座,跌跌撞撞地“跑”到车尾,塞给了母女俩。很快,车厢里便飘散着食物酸腐的味道——母女俩晕车,并开始呕吐了。

③这辆车是全封闭的,两侧的车窗打不开。有的乘客拧着鼻子,颇有些不满。售票员嘴里嘟囔着:“谁还没有个不舒服的时候!”“咣当”一声,就把车后部的天窗推开了,霎时,一股凉气压了下来——初冬的风,有些许的寒意。

④不一会儿,车尾的几个乘客便纷纷挤到了前边。车后边只剩下我、一个小男孩和他的母亲,以及那对在清新空气吹拂下明显好受了的晕车母女。

⑤天色逐渐暗了下来,天窗吹进来的风,变得更加凛冽起来。小男孩的妈妈问儿子:“你冷吗?”小男孩摇摇头说:“不冷!真的不冷!”妈妈还是把自己的外套披在了小男孩身上。

⑥车内,静的很。

⑦这时候,又听见小男孩的妈妈问:“儿子,你冷吗?要不,妈妈给你把天窗关上?”“妈妈,我不冷,这样才凉快呢!”男孩说完之后,看了一眼旁边的小姑娘,关心地问:“妹妹,你冷了吧?”说着,便把妈妈加在他身上的外套披在了小姑娘身上。

⑧车内,一路的静寂。

⑨到达小城的时候,已是华灯初上,大家开始收拾行李准备下车。我发现,那对晕车的母女刚一下车,男孩立刻把女孩还给他的外套裹在了身上。

⑩下车后,男孩的妈妈唠叨了起来:“你不是说你不冷吗?我说关上窗户,你说不用,看冻成了这样……”她一边说,一边埋下头,给儿子紧紧地系好衣扣。男孩规规矩矩地站在妈妈面前,任由她含着无限疼爱地埋怨。

末了,男孩低声地说:“妈妈,对不起。我想,开着窗子,旁边的妹妹和阿姨会好受点……”

而此刻,那对晕车的母女已消失在夜色中,男孩的这句话她们已经听不到了。

这个世界,好多暖心的话就这样独自飘散在风中,好多付出的人就这样默默地屹立在岁月深处,而沐浴过爱的恩泽的人,却浑然不觉。即便如此,呵护、扶持、帮助、关怀,这些人世的温暖依旧会随着清晨的第一缕阳光,准时降临在我们的生活当中。

行走世间,人会偶感寒意,但温暖却无处不在。 (选文有改动)

15.第②段加点词语“动静”具体指什么?(3分)

16.思考并回答下列问题(3分)

(1)小女孩母女扫视车厢后,选择坐在车尾的原因是什么?

(2)下车后,小男孩为什么“规规矩矩地站在妈妈面前,任由她含着无限疼爱地埋怨”?

17.文中的“我”为什么感觉女售票员是一个称职的乘务人员?请结合第②段画线句的内容,有理有据地进行回答。(3分)

18.第⑤段母子对话后,文中写到“车内,静得很”;第⑦段母子对话后,文中又写到“车内,一路的静寂”。两次对话后,文章为什么都强调车内很静?请结合文章内容进行合理推断,谈谈你的看法和理由。(3分)

19.文章结尾句的含义是什么?(3分)

(三)阅读下面的文章,回答后面的问题。(12分)

窗 花

①在大雪封山的日子里,是这些贴得红堂堂的窗花告诉我,在被雪埋得很深很死的山坡上,还有人家。或许是命里有缘,每次到陕北,都能遇上一些让我动心的剪纸人,并且在回城后很长的时间里,都一心想着她们的面容。就是这次踏雪北上,在除了雪的白色几乎无别的色泽可寻的时候,也有一些生动极了的窗花,会突然从一个极不显眼的地方,亮在一条村道上。

②说句真话,最初让我倾倒,并把窗花看得神物似的,是在好奇地抓住一位剪纸老人的双手的那一次。现在坐下来,坐在这一目了然的雪原上,用没有尘土的心想一想,我迎着风的脊背,也会冒出一层很热的汗来。那时,我就等在她的对面,看她像侍弄土地一样,在一块红纸上剪些什么。一剪一剪,随着一阵嚓嚓的剪刀之声,红粉似的纸屑,落了一怀。她每动一次剪刀,我的心都会收缩一次。在陕北,能让心一次次收缩的东西太多了。细数一下,有一路冲刷出来的壶口瀑布,有震动整面山坡的安塞腰鼓,有躺在沙漠中的红石峡,有悬在黄河上的白云山,还有绥德的狮子,清涧的石板,以及从每一道沟里,甚或每一块庄稼地里,都会随时响起来的信天游。而唯一让我的心收缩得发疼的,是她为我剪一幅窗花的全过程。守在她安详的神态里,我最初的浮躁,也像多余的纸片,被一剪一剪地铰去了,剩下的,正如在她手上成形的窗花,完全是一种艺术化了的东西。我不想说破,她剪给我的那一对窗花叫什么,但我要说,那里面一定藏着一个很美的传说。那是在陕北的山坡上,比荞麦和苜蓿花还开得热烈的传说呵。那传说中的主角,正盘腿坐在一方土炕上,内心热烈如火,亦平淡如水地为我铰着她的故事……

③看着窗花,我突然想起,陕北人在如此严实的窑洞里,为什么要安这么大的窗子这么大的门?在这么大的门窗上,为什么要贴这么多的窗花?应该这样说,他们守望的几孔窑洞,仅仅是家园的一部分,而更广大的,还有他们一生躬耕着的土地。他们住在窑洞里,土地上一年的收成,不能把他们送入梦乡。只有这些贴在窗户上、囊括各种风物的窗花,才会让他们觉出,日子在这片贫瘠之乡,还过得很瓷实。因此,再不讲究的人家,也不会忘记在贴得拥挤的窗棂上,再添些新窗花上去。

④我不是地道的陕北人,无法说透这些剪纸艺术的真正奥妙。但我深刻地记得,许多剪纸艺人只要一握起剪刀,就进入一种半癫状态。有的剪到入神时,一两天不吃不喝。有的边剪边唱,嘴里尽是些无字句的歌。看着她们,你一定会想,真正的艺术在哪里?真正的大师又是谁?对于这群以食为天之民,剪刀的分量会比镰刀重么?

⑤在陕北,这些出现在剪刀下,一看就勾魂的俗物,能让人一眼望出一条吐纳百川的文化之河。由此,我在对这些窗花惊叹之余,最为看重的,就是创造这种艺术的工具:一把普通的剪子。在这些婆姨们手上,一把剪子,就是一个大千世界,它能真实或者夸张地铰出存在于陕北的所有物象。谁会相信,这些很抽象的窗花是出自一群文化水平极低的陕北女人之手?有时,我更愿意这样说:窗花,是一种与人俱存的艺术。

⑥当我冒着一天的雪花,要敲开一户人家的窑门时,我想,在紧挨着窗户的炕头上,应该坐着一位铰窗花的老人。她那不停的剪子声,应该是在雪的覆盖下,唯一剩下来的一种超越感觉的响动,我也应该在开口说话之前,先去摸一摸这双虽被剪子磨僵,却能铰活陕北的手……

⑦站在贴得红堂堂的窗花里,我敲门的手,好光亮呵。

20.第①段最后一句说窗花“亮在一条村道上”,“亮”是什么意思?这一句在全文中有什么作用? (3分)

21.解释下列两句话在文中的含义。(3分)

(1)窗花,是一种与人俱存的艺术。

(2)站在贴得红堂堂的窗花里,我敲门的手,好光亮呵。

22.从全文看,窗花文化包含哪些内容?请分条简要回答。(3分)

23.文章结尾,作者想象一位老人在炕上剪窗花的情景,对表现文章的主题有什么作用? (3分)

三、作文(50分)(任选一题)

题目一:泰山、黄山……都是自然界壮美秀丽的山,理想、成就……都是人生要努力攀登的山,苦难、挫折……都是人生要跨越的山。

请以“面对那座山”为题写一篇文章。

要求:①将题目抄写在答题卡作文纸的第一行(题目前空四格)②文体自选(诗歌戏剧除外)③不要套作,不得抄袭 ④不少于600字 ⑤文中不得出现真实的人名、校名

题目二:材料作文

东汉时有一个少年名叫陈蕃。他自命不凡,一心只想成就大事业。一天,他父亲的朋友薛勤来访,见他独居的院内龌龊不堪,便对他说:“孺子何不洒扫以待宾客?”他答道:“大丈夫处世,当扫除天下,安事一屋?”薛勤当即反问道:“一屋不扫,何以扫天下?“陈蕃无言以对。

上面这则材料至少给了我们以下一些有益的启示:从小事做起,才能成就大事大业;长者的指导与教诲,有助于年轻人的成长;做事要脚踏实地,不能好高骛远;人要对自己有正确的认识,不能自命不凡。

请根据以上材料,自选角度,写一篇文章。

要求:①所写文章主旨必须从所给材料中提炼,但不要对材料扩写、续写和改写,不得抄袭,不要套作;②立意自定,题目自拟,文体自选(诗歌、戏剧除外);③不少于600字;④文中不得出现真实人名、校名。

部编语文八下第一单元检测题(含答案)

一、积累与运用(28分)

1、C【解析】A应为疏疏朗朗 B应为面颊(jiá) D应为纨绔(kù)

2.C 解析A项,“踊越”应为“踊跃”。B项,“幅射”应为“辐射”。D项,“概叹”应为“慨叹”。

3.C 4.C

5.C 解析:《灯笼》是以散文的自由笔法。

6.B 解析语段采用了总—分—总的结构形式。首先确立总领句②,然后根据“直言和婉言”可以确定下文将先介绍“直言”,再介绍“婉言”。接着按照逻辑关系应该介绍什么是“直言”,什么情况下需要“直言”,由此可以确定接下来为③⑦,①为由“直言”到“婉言”的过渡句,因而①在⑦之后,引出“婉言”,按照逻辑关系,仍然是先介绍什么是“婉言”,什么情况下需要“婉言”,因而顺序为⑥④,⑤作为总结句放在最后。

7.D 【解析】ABC.正确; D.有误,把“到底是不良习惯?”中的问号改为逗号。

8.答案【会诗词】C B 【咏经典】示例:咏诗词弘扬传统

【信中国】①让后辈传承中华优秀传统文化;②在海内外弘扬中华优秀传统文化。

二、现代文阅读(42分)

(一)阅读《社戏》中的节选文字,完成9—14小题。(15分)

9 .B 10 .D 11.A 12. C 13. C 14.C

(二)(2021年黑龙江省哈尔滨市)阅读《不喊冷的男孩》,回答下列小题。(15分)

15.晕车呕吐

16.(1)自己晕车,怕影响别人 (2)一是对不起妈妈,二是认为为了那对母女值得。

17. 因为她发现刚上车的母女呕吐,一边大声喊,一边“迅捷”地“扯出几个塑料袋”,“跑”到母女身边,“塞”给她们,表现了对乘客的关爱,所以“我”感觉是一个称职的乘务人员。

18.强调车内很静,渲染了车上的氛围,烘托了温暖却无处不在的主题。文中说“好多付出的人就这样默默地屹立在岁月深处”,这里不光指那个“不喊冷的男孩”,也指乘客,他们被小男孩的行为所打动,理解并原谅了那对“肇事”的母女,展现了原本拥有的善良,烘托了温暖却无处不在的主题。

19.生活在世上,有时难免会遇到困难、挫折等让人感到不舒服,但我们的社会却处处充满理解、宽容和爱,让人感到温暖。

(三)阅读下面的文章,回答后面的问题。(12分)

20.“亮”的意思是醒目、耀眼。(,“醒目”“耀眼”答出任一个即可)突出了窗花的鲜活与鲜艳,表现了作者看到陕北窗花时的惊喜及赞美之情。这一句总领全文,奠定了全文的情感基调,为下文揭示窗花的内涵做铺垫,也与文章最后一句话相照应。(每点1分,答对2点,即得2分)

21.(1)窗花就是陕北人生活的艺术化,(1分)与陕北人的生活密切相关,有陕北人就有剪纸艺术。(1分)(意思对即可)(2)贴满窗棂的鲜红、热烈的窗花照亮了作者的手,(1分)感染并启迪了作者,使作者的心灵变得纯净。(1分)(意思对即可)

22.①窗花中往往蕴藏着动人的人生故事;②窗花是陕北人的精神食粮;③窗花折射出剪纸人的生活及其丰富的想象力;④窗花表现了鲜活的大干世界。

23.①敲门前的想象,体现了作者对剪纸艺术的神往与喜爱;②对剪子声音的描写,突出了剪纸艺术超越寻常生活的艺术魅力,肯定了陕北人对精神世界的追求;③对剪纸人双手的描写,表达了对勤劳智慧的陕北人和他们的剪纸艺术的赞美。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读