2021---2022学年统编版高中语文必修上册14.2《荷塘月色》课件(28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021---2022学年统编版高中语文必修上册14.2《荷塘月色》课件(28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-12 18:49:34 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

荷塘月色

朱自清

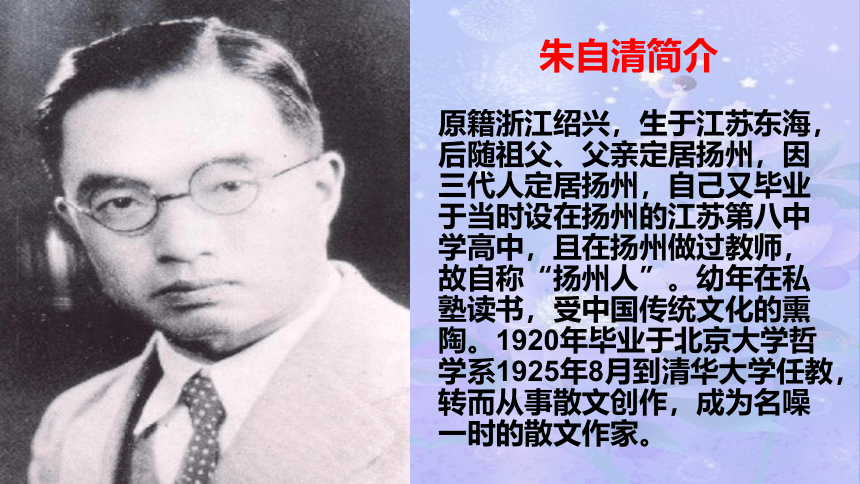

原籍浙江绍兴,生于江苏东海,后随祖父、父亲定居扬州,因三代人定居扬州,自己又毕业于当时设在扬州的江苏第八中学高中,且在扬州做过教师,故自称“扬州人”。幼年在私塾读书,受中国传统文化的熏陶。1920年毕业于北京大学哲学系1925年8月到清华大学任教,转而从事散文创作,成为名噪一时的散文作家。

朱自清简介

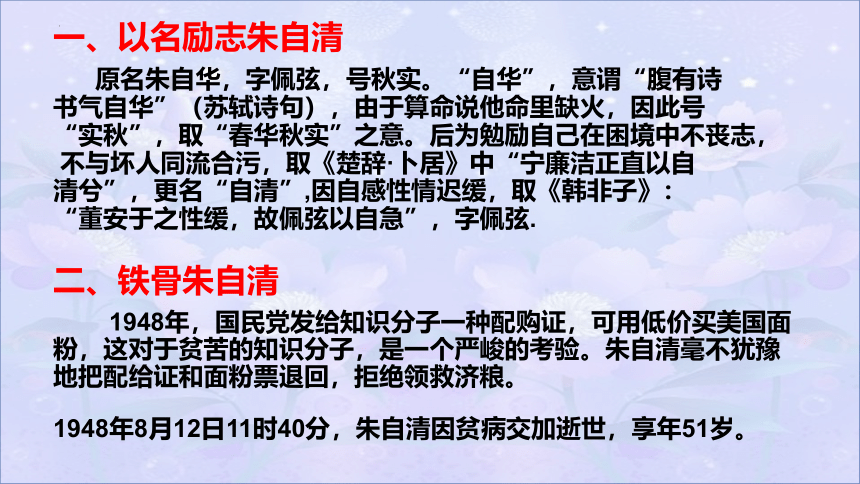

一、以名励志朱自清

原名朱自华,字佩弦,号秋实。“自华”,意谓“腹有诗

书气自华”(苏轼诗句),由于算命说他命里缺火,因此号

“实秋”,取“春华秋实”之意。后为勉励自己在困境中不丧志,

不与坏人同流合污,取《楚辞·卜居》中“宁廉洁正直以自

清兮”,更名“自清”,因自感性情迟缓,取《韩非子》:

“董安于之性缓,故佩弦以自急”,字佩弦.

二、铁骨朱自清

1948年,国民党发给知识分子一种配购证,可用低价买美国面粉,这对于贫苦的知识分子,是一个严峻的考验。朱自清毫不犹豫地把配给证和面粉票退回,拒绝领救济粮。

1948年8月12日11时40分,朱自清因贫病交加逝世,享年51岁。

朱自清,是毛泽东称颂的“表现了我们民族的英雄气概”的著名散文家、诗人、学者、民主战士。毛泽东曾热烈赞扬其“宁死不领美国救济粮”的高尚气节。

代表作

散文代表作:《绿》《春》《桨声灯影

里的秦淮河》《荷塘月色》

散文集:《背影》《欧游杂记》

诗文集:《踪迹》

新诗: 《毁灭》

读准、认准下面的字

煤屑xiè

踱着duó

点缀zhuì

颤动chàn

霎时shà

敛裾jū

媛女yuán

鹢首yì

梵婀玲fàn ē

蓊郁wěng

脉脉mò

斑驳bó

袅娜niǎonuó

船櫂(同棹zhào

参差cēncī

峭楞楞qiàoléngléng

没精打采

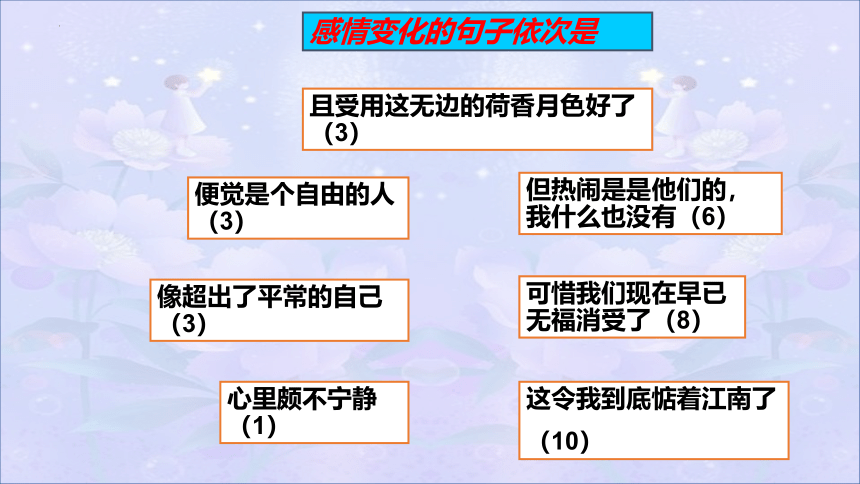

感情变化的句子依次是

心里颇不宁静(1)

像超出了平常的自己(3)

便觉是个自由的人(3)

且受用这无边的荷香月色好了(3)

但热闹是是他们的,我什么也没有(6)

可惜我们现在早已无福消受了(8)

这令我到底惦着江南了

(10)

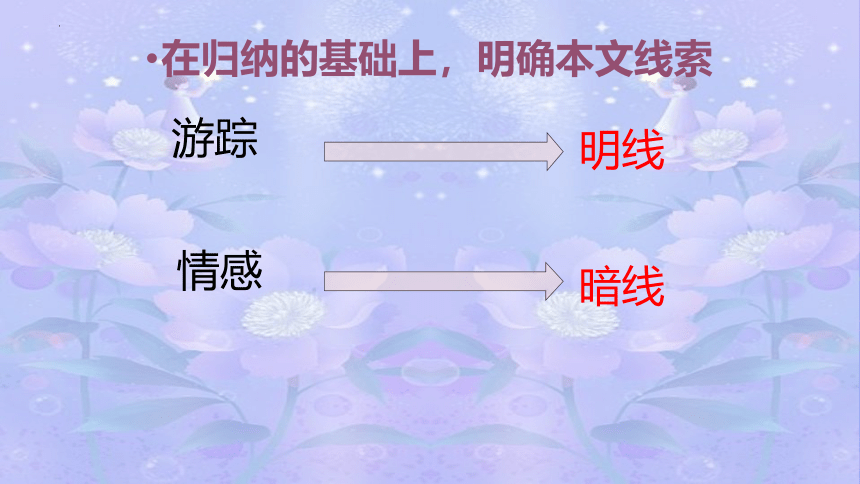

在归纳的基础上,明确本文线索

明线

游踪

暗线

情感

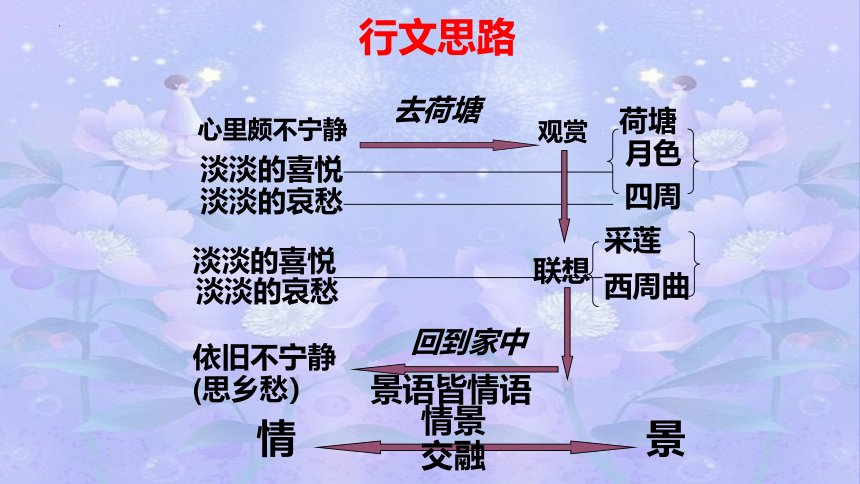

行文思路

心里颇不宁静

观赏

去荷塘

荷塘

月色

淡淡的喜悦

四周

淡淡的哀愁

联想

采莲

西周曲

淡淡的喜悦

回到家中

依旧不宁静

(思乡愁)

景

情

景语皆情语

情景交融

淡淡的哀愁

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四 一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,看不到前进的方向。

作者如是说:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰退与骚动使得大家惶惶……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可安心过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”《哪里走》

四、小 结

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁、孤寂和苦闷的心情。他想超脱现实自得其乐,而又不可排遣心中的忧虑,故只能是“淡淡的喜悦,淡淡的哀愁”。文章写出了一个追求进步的知识分子对现实的矛盾及他对自由宁静生活的向往。

二、赏析画面美

1、 朗读第四段思考

(1)什么画面?

(2)哪些景物?什么特点?

(3)写景顺序?艺术手法?

月色下的荷塘

荷塘

荷叶

荷花

曲曲

折折

田 田

羞涩

袅娜

荷香

荷波

荷韵

缕缕

颤动

脉脉

看似无月,实则有月。不着一字,尽得风流

静态

动

态

5段 荷 塘 上 的 月 色

月光:

树影:

静静

青雾:

叶和花:

泻

浮

洗

参差

斑驳

弯弯

稀疏

薄薄

云:

淡淡

名曲

(通感)

第六段

荷塘的四面,远远近近,高高低低的都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打彩的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹的是它们的,我什么也没有。

荷塘之美还要有周围环境的衬托,故此节写荷塘周围的景色。试比较它和第二段的异同。

第六段 荷塘周围的景色

树色

烟雾

远山

灯光

蝉声

蛙声

由远及近

浓淡相间

诗情画意

以动衬静

荷塘

月色

荷塘的 四周

荷叶

月光(叶子和花)

树

山

灯光

蝉、蛙

月色下的

荷塘上的

正写

反衬

月影(灌木、杨柳)

荷花

荷香

流水

静

动

衬

动 静 结 合

远 近 结 合

荷波

虚 实 结 合

三 勾画精美语句,体会语言美

比喻句

①叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

②正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。晶莹剔透绿叶衬托下的闪光纤尘不染

③这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传到荷塘的那边去了。

④月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

⑤叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

⑥月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般……

⑦树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾……

⑧树缝里漏着一两点路灯光,是渴睡人的眼 。

小结:比喻具体形象

本 体

喻 体

原句

相 似 点

荷 叶

白 花

(荷花)

清 香

舞女的裙

一粒粒

的明珠

碧天里

的星星

渺茫的

歌 声

……

……

……

……

裙与叶子自然舒展的形态

很相似

月光下,白色荷 花与一粒粒

的明珠相似

白花在绿丛中隐约闪烁与

碧天的星星相似

渺茫的歌声和微风中荷香的

断断续续,若有若无

修辞手法:通感

通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。

举例:(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。 (嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有 着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

(视觉转为听觉)

通感句

①微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

②塘中的月色并不均匀:但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

小结:通感迷离精妙

为什么说“泻”“浮”二字点活了月光和雾气呢?可否用“照”替代“泻”,用“漂”替代“浮”呢?

月光如流水一般,静静地 在这一片叶子和花上。薄薄的青雾 起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

泻

浮

重点品味,体会不同的表达效果

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。

结论

小结:动词精当生动

“浮”突出静态美,

“笼”可与之对照。

“漂”突出动态美。

结论

叠词

悄悄 淡淡 田田 亭亭 层层 缕缕 静静 薄薄 弯弯 阴阴 轻轻

一粒粒 阴森森 峭楞楞

曲曲折折 高高低低 远远近近 蓊蓊郁郁 迷迷糊糊 隐隐约约

小结:叠词节奏鲜明

四、欣赏美景蕴涵的情调美

找出最能体现作者感情基调的句子

这几天心理颇不宁静

这一片天地也好象是我的,我也象超出了平常的自己到了另一世界里。我且这用受…

但热闹是他们的,我什么也没有

这真是有趣的事,可是我们现在早已无福消受了。

这令我到底惦着江南了。

不宁静:对现实的不满;对政局和个人前途的忧虑;表现了我行我素的闲适心情;表现了对美好自由幸福生活的向往(提示:这是现实动荡在作者心中激起的波澜,此句称文眼,有了不宁静方求排遣,才想起荷塘,才引起下文)

平日身不由己,现在暂得宽余,流露出对环境的不满,和孤独寂寞的心情。“且”字透漏淡淡的喜悦。

蛙声如此热闹,也不能感染作者,照应了文眼“不平静”

“可惜”又从热闹的采莲盛况回到了现实无奈之情溢于言表。

“到底”流露出对江南的依恋。江南是作者的故乡,今晚寻求佳境,意在摆脱不宁静,忆往怀旧,想借此超然于现实之外,但这同样不可能。

全篇小结

作者以艺术的手法,描绘了一幅令人陶醉的月下荷塘美景图:绿叶田田,荷花朵朵,清香缕缕,月色溶溶,像朦胧的梦幻,像飘渺的歌声。作者追求的总是淡淡的恰是到了好处的意境,展现的是荷塘月色惊人的美。而这种自然的美正是作者的精神避难所。

荷塘月色

朱自清

原籍浙江绍兴,生于江苏东海,后随祖父、父亲定居扬州,因三代人定居扬州,自己又毕业于当时设在扬州的江苏第八中学高中,且在扬州做过教师,故自称“扬州人”。幼年在私塾读书,受中国传统文化的熏陶。1920年毕业于北京大学哲学系1925年8月到清华大学任教,转而从事散文创作,成为名噪一时的散文作家。

朱自清简介

一、以名励志朱自清

原名朱自华,字佩弦,号秋实。“自华”,意谓“腹有诗

书气自华”(苏轼诗句),由于算命说他命里缺火,因此号

“实秋”,取“春华秋实”之意。后为勉励自己在困境中不丧志,

不与坏人同流合污,取《楚辞·卜居》中“宁廉洁正直以自

清兮”,更名“自清”,因自感性情迟缓,取《韩非子》:

“董安于之性缓,故佩弦以自急”,字佩弦.

二、铁骨朱自清

1948年,国民党发给知识分子一种配购证,可用低价买美国面粉,这对于贫苦的知识分子,是一个严峻的考验。朱自清毫不犹豫地把配给证和面粉票退回,拒绝领救济粮。

1948年8月12日11时40分,朱自清因贫病交加逝世,享年51岁。

朱自清,是毛泽东称颂的“表现了我们民族的英雄气概”的著名散文家、诗人、学者、民主战士。毛泽东曾热烈赞扬其“宁死不领美国救济粮”的高尚气节。

代表作

散文代表作:《绿》《春》《桨声灯影

里的秦淮河》《荷塘月色》

散文集:《背影》《欧游杂记》

诗文集:《踪迹》

新诗: 《毁灭》

读准、认准下面的字

煤屑xiè

踱着duó

点缀zhuì

颤动chàn

霎时shà

敛裾jū

媛女yuán

鹢首yì

梵婀玲fàn ē

蓊郁wěng

脉脉mò

斑驳bó

袅娜niǎonuó

船櫂(同棹zhào

参差cēncī

峭楞楞qiàoléngléng

没精打采

感情变化的句子依次是

心里颇不宁静(1)

像超出了平常的自己(3)

便觉是个自由的人(3)

且受用这无边的荷香月色好了(3)

但热闹是是他们的,我什么也没有(6)

可惜我们现在早已无福消受了(8)

这令我到底惦着江南了

(10)

在归纳的基础上,明确本文线索

明线

游踪

暗线

情感

行文思路

心里颇不宁静

观赏

去荷塘

荷塘

月色

淡淡的喜悦

四周

淡淡的哀愁

联想

采莲

西周曲

淡淡的喜悦

回到家中

依旧不宁静

(思乡愁)

景

情

景语皆情语

情景交融

淡淡的哀愁

时代背景

1927年7月,蒋介石发动“四 一二”反革命政变之后,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在崩坏,新时局尚未到来。知识分子不满黑暗现实,向往自由生活,但颓丧和骚动使得他们惶惶然,看不到前进的方向。

作者如是说:“在旧时代正在崩坏,新局面尚未到来的时候,衰退与骚动使得大家惶惶……只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然。不能或不愿参加这种实际行动时,便只有暂时逃避的一法……在三条路里,我将选择哪一条呢?……我既不能参加革命或反革命,总得找一个依据,才可安心过日子……我终于在国学里找着了一个题目。”《哪里走》

四、小 结

朱自清通过在月下荷塘静谧幽美的景色中独处的心境描述,表达了他抑郁、孤寂和苦闷的心情。他想超脱现实自得其乐,而又不可排遣心中的忧虑,故只能是“淡淡的喜悦,淡淡的哀愁”。文章写出了一个追求进步的知识分子对现实的矛盾及他对自由宁静生活的向往。

二、赏析画面美

1、 朗读第四段思考

(1)什么画面?

(2)哪些景物?什么特点?

(3)写景顺序?艺术手法?

月色下的荷塘

荷塘

荷叶

荷花

曲曲

折折

田 田

羞涩

袅娜

荷香

荷波

荷韵

缕缕

颤动

脉脉

看似无月,实则有月。不着一字,尽得风流

静态

动

态

5段 荷 塘 上 的 月 色

月光:

树影:

静静

青雾:

叶和花:

泻

浮

洗

参差

斑驳

弯弯

稀疏

薄薄

云:

淡淡

名曲

(通感)

第六段

荷塘的四面,远远近近,高高低低的都是树,而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住;只在小路一旁,漏着几段空隙,像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾;但杨柳的丰姿,便在烟雾里也辨得出。树梢上隐隐约约的是一带远山,只有些大意罢了。树缝里也漏着一两点路灯光,没精打彩的,是渴睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹的是它们的,我什么也没有。

荷塘之美还要有周围环境的衬托,故此节写荷塘周围的景色。试比较它和第二段的异同。

第六段 荷塘周围的景色

树色

烟雾

远山

灯光

蝉声

蛙声

由远及近

浓淡相间

诗情画意

以动衬静

荷塘

月色

荷塘的 四周

荷叶

月光(叶子和花)

树

山

灯光

蝉、蛙

月色下的

荷塘上的

正写

反衬

月影(灌木、杨柳)

荷花

荷香

流水

静

动

衬

动 静 结 合

远 近 结 合

荷波

虚 实 结 合

三 勾画精美语句,体会语言美

比喻句

①叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

②正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。晶莹剔透绿叶衬托下的闪光纤尘不染

③这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般,霎时传到荷塘的那边去了。

④月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。

⑤叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。

⑥月光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般……

⑦树色一例是阴阴的,乍看像一团烟雾……

⑧树缝里漏着一两点路灯光,是渴睡人的眼 。

小结:比喻具体形象

本 体

喻 体

原句

相 似 点

荷 叶

白 花

(荷花)

清 香

舞女的裙

一粒粒

的明珠

碧天里

的星星

渺茫的

歌 声

……

……

……

……

裙与叶子自然舒展的形态

很相似

月光下,白色荷 花与一粒粒

的明珠相似

白花在绿丛中隐约闪烁与

碧天的星星相似

渺茫的歌声和微风中荷香的

断断续续,若有若无

修辞手法:通感

通感是一种特殊的修辞。通感是把人们的各种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)通过比喻或形容词沟通起来的修辞方式。通感就是移觉。

举例:(1)她笑得很甜。(视觉转为味觉)

(2)人靓歌甜。 (听觉转为味觉)

(3)微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。 (嗅觉转为听觉)

(4)塘中的月色并不均匀;但光和影有 着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

(视觉转为听觉)

通感句

①微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

②塘中的月色并不均匀:但光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

小结:通感迷离精妙

为什么说“泻”“浮”二字点活了月光和雾气呢?可否用“照”替代“泻”,用“漂”替代“浮”呢?

月光如流水一般,静静地 在这一片叶子和花上。薄薄的青雾 起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着青纱的梦。

泻

浮

重点品味,体会不同的表达效果

“泻”的范围广,与“流水”相照应,而且有动态美,显得生动活泼。“照”的范围窄,不能与“流水” 相照应,有点呆板,显得不灵泛。

结论

小结:动词精当生动

“浮”突出静态美,

“笼”可与之对照。

“漂”突出动态美。

结论

叠词

悄悄 淡淡 田田 亭亭 层层 缕缕 静静 薄薄 弯弯 阴阴 轻轻

一粒粒 阴森森 峭楞楞

曲曲折折 高高低低 远远近近 蓊蓊郁郁 迷迷糊糊 隐隐约约

小结:叠词节奏鲜明

四、欣赏美景蕴涵的情调美

找出最能体现作者感情基调的句子

这几天心理颇不宁静

这一片天地也好象是我的,我也象超出了平常的自己到了另一世界里。我且这用受…

但热闹是他们的,我什么也没有

这真是有趣的事,可是我们现在早已无福消受了。

这令我到底惦着江南了。

不宁静:对现实的不满;对政局和个人前途的忧虑;表现了我行我素的闲适心情;表现了对美好自由幸福生活的向往(提示:这是现实动荡在作者心中激起的波澜,此句称文眼,有了不宁静方求排遣,才想起荷塘,才引起下文)

平日身不由己,现在暂得宽余,流露出对环境的不满,和孤独寂寞的心情。“且”字透漏淡淡的喜悦。

蛙声如此热闹,也不能感染作者,照应了文眼“不平静”

“可惜”又从热闹的采莲盛况回到了现实无奈之情溢于言表。

“到底”流露出对江南的依恋。江南是作者的故乡,今晚寻求佳境,意在摆脱不宁静,忆往怀旧,想借此超然于现实之外,但这同样不可能。

全篇小结

作者以艺术的手法,描绘了一幅令人陶醉的月下荷塘美景图:绿叶田田,荷花朵朵,清香缕缕,月色溶溶,像朦胧的梦幻,像飘渺的歌声。作者追求的总是淡淡的恰是到了好处的意境,展现的是荷塘月色惊人的美。而这种自然的美正是作者的精神避难所。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读