第1课 第1篇 氓 课件

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

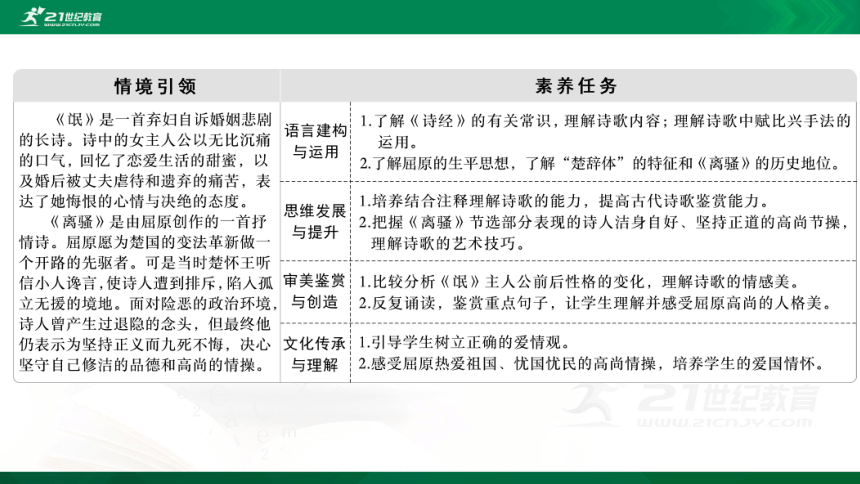

第一单元

第1课 氓

任务一:文学常识储备

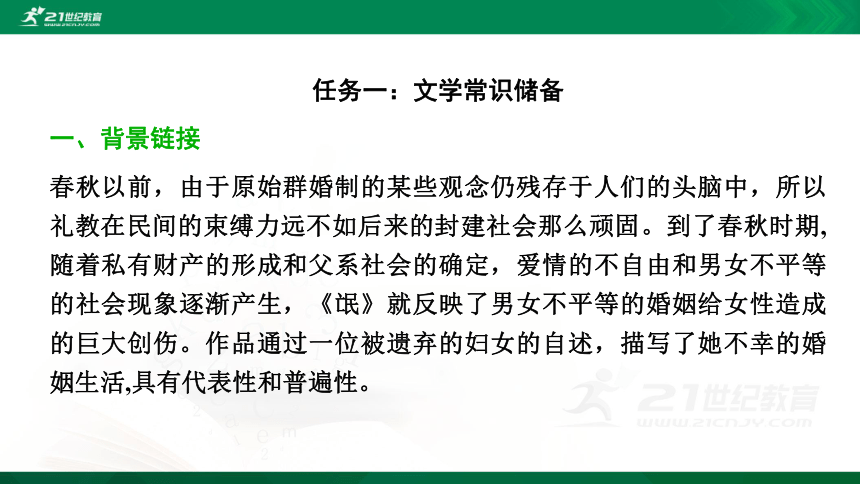

一、背景链接

春秋以前,由于原始群婚制的某些观念仍残存于人们的头脑中,所以礼教在民间的束缚力远不如后来的封建社会那么顽固。到了春秋时期,随着私有财产的形成和父系社会的确定,爱情的不自由和男女不平等的社会现象逐渐产生,《氓》就反映了男女不平等的婚姻给女性造成的巨大创伤。作品通过一位被遗弃的妇女的自述,描写了她不幸的婚姻生活,具有代表性和普遍性。

二、相关常识

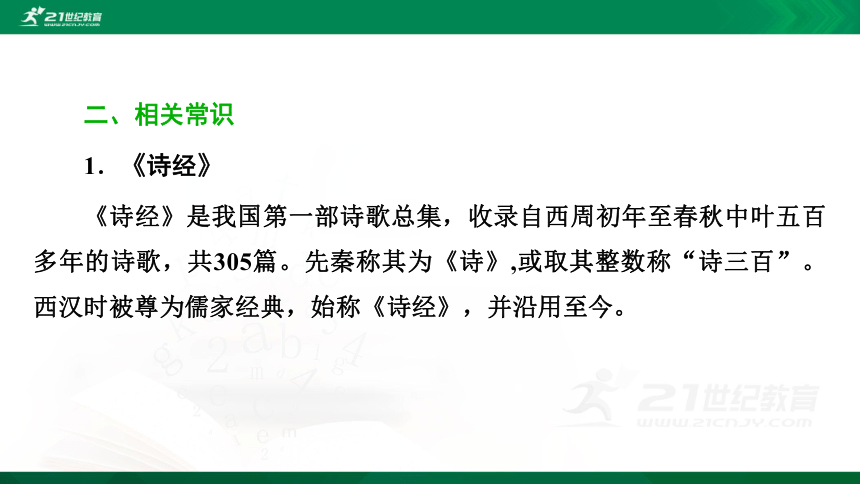

1.《诗经》

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收录自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌,共305篇。先秦称其为《诗》,或取其整数称“诗三百”。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

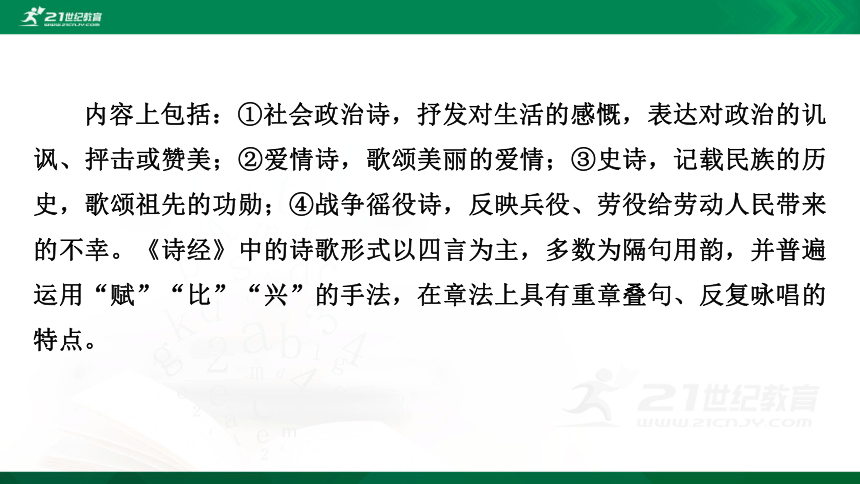

内容上包括:①社会政治诗,抒发对生活的感慨,表达对政治的讥讽、抨击或赞美;②爱情诗,歌颂美丽的爱情;③史诗,记载民族的历史,歌颂祖先的功勋;④战争徭役诗,反映兵役、劳役给劳动人民带来的不幸。《诗经》中的诗歌形式以四言为主,多数为隔句用韵,并普遍运用“赋”“比”“兴”的手法,在章法上具有重章叠句、反复咏唱的特点。

2.《诗经》“六义”

《诗经》“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。“风、雅、颂”是按用途和音乐的不同对《诗经》的分类,“赋、比、兴”是

《诗经》的表现手法。

3.四言诗

四言诗,是每句四字或以四字句为主的诗歌样式,盛行于西周。中国第一部诗歌总集《诗经》所录305篇,其形式基本上是整齐的四言体,节奏为每句二拍,这显然是在原始歌谣的基础上发展起来的,适应了当时的社会生活和语言发展的状况。到了西汉时期,五言诗在民间悄然兴起,但文人诗仍以四言为主。东汉以后,五言诗占据了诗坛的主要地位,

四言诗渐趋衰落。能继承《诗经》遗风,称得上四言诗的只有曹操、嵇康、陶渊明、韩愈、柳宗元等人的少数诗作。如曹操的《短歌行》(“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康……”)可作为当时四言诗的代表。

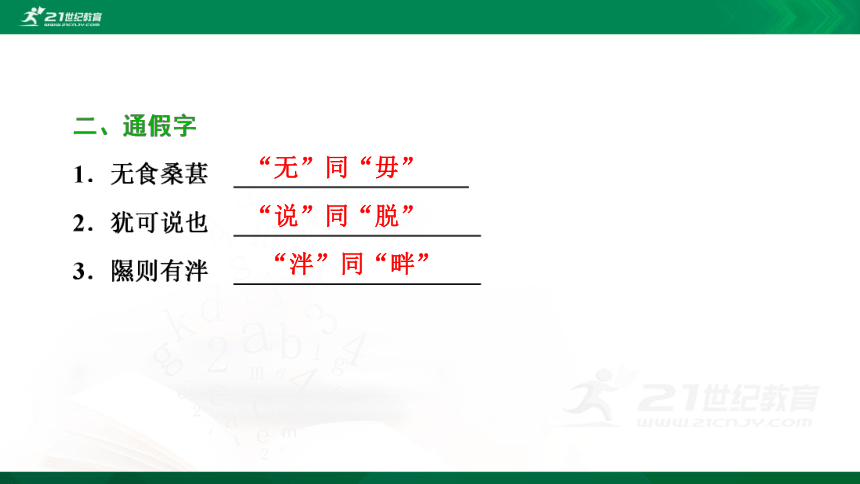

“无”同“毋”

“说”同“脱”

“泮”同“畔”

名词作状语,在早晨;在夜里

数词作动词,不专一,有二心

数词作动词,反复无常,感情不专一

形容词作名词,贫苦的生活

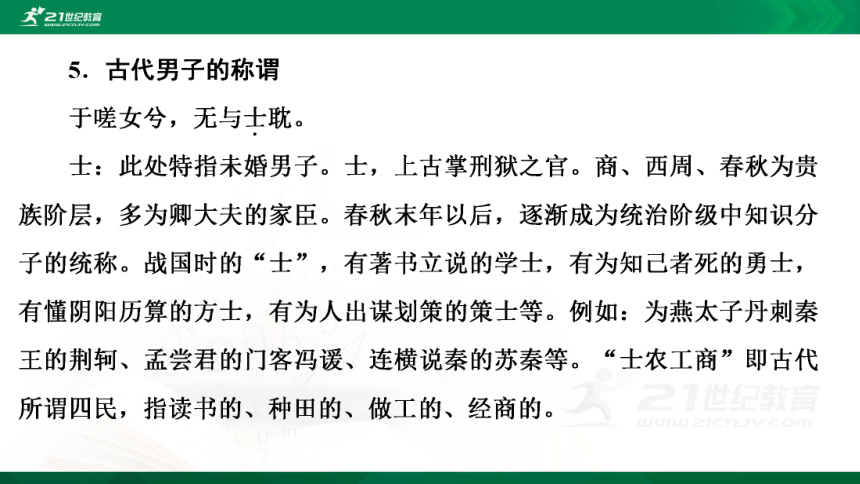

民众,百姓,这里指诗中的男主人公。

眼泪。

快乐。

多年。

六、文言句式及翻译

1.匪来贸丝,来即我谋。(判断句)

译文:_________________________________________________

2.乘彼垝垣,以望复关。(省略句,省略主语“我”)

译文:___________________________________

并不是真的来换丝,而是到我这里来商量(婚事)。

我登上那残破的墙,遥望那复关。

3.将子无怒,秋以为期。(宾语前置句,“秋”是介词“以”的宾语,应为“以秋为期”)

译文:___________________________________________

请你不要生气,就把秋天定为我们的婚期吧。

[明确] 一个女子的婚恋悲剧。情节线索:恋爱结婚——婚变——决绝。

2.任务小结

3.文章主旨

本文通过写女主人公从恋爱结婚到被遗弃的过程,揭露批判了当时社会男女不平等的现象,表现了古代妇女追求平等和幸福生活的强烈愿望。

任务二:重点突破

微任务一 鉴赏诗歌的形象

【任务设计】

1.诵读全诗,女主人公的情感经历了怎样的变化过程?诗歌塑造了女主人公怎样的形象?

故事 恋爱时 结婚后 被弃后

性格 ① ② ③

形象 ④ [明确] ①情深意切 ②委曲求全 ③伤情无奈、清醒刚烈

④单纯、勤劳、善良、温柔、贤惠、坚强的女主人公形象

[明确] “氓”是一个不负责任、自私自利的负心汉。“氓”可以说是男权社会的一个代表性人物。在求婚时,他对女主人公的感情是真挚的,但随着时间的流逝,女主人公年老色衰,他的爱也随风而去,最后以至于欺侮妻子,全然不念往日的感情,无情地抛弃了妻子。他是一个对家庭极不负责任的人。从他婚前到婚后的变化中,凸显了他不负责任、感情不专一、暴躁的品行,从而反映了古代男女极不平等的社会现实。

[明确] 一个“怨”字,境界全出。尽管原想“及尔偕老”,尽管少年时代“言笑晏晏”“信誓旦旦”,但是“不思其反”“老使我怨”,你又“反是不思”,既然如此,还是让这场婚姻就此了结吧!《氓》是弃妇离夫后在归途中所吟的感伤之作。全诗以女主人公自述的口吻,融叙事、抒情、议论为一体,形象鲜明,情感充沛。

[明确] “桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚”及“桑之落矣,其黄而陨”是比兴句。这两处使用比兴手法的好处有:

内容上:①比兴句唤起人丰富的联想。“桑之未落,其叶沃若”和“桑之落矣,其黄而陨”一般认为它们分别比拟女子容颜的润泽和衰老,并确信地推测女子年长色衰是“氓”变心的重要原因。②用女子很熟悉的桑树作比,与女主人公劳动女性的身份非常切合,富于生活气息,同时还暗示了她的勤劳。

结构上:①在叙事中插入比兴句,使叙事暂时中断,这样就避免了叙事的平铺直叙,一览无余。②所插入的比兴句在内容上又起了暗示作用,读者能从中意识到女子的婚后生活并不美满,因此,叙事的线索似断实连。③诗的前半部分写婚前,后半部分写婚后,中间的比兴起过渡作用。

[明确] ①“氓”,意为“民”。女主人公一开始时用叙述语气称男方为“氓”,是因为双方的婚姻关系未定,感情还较疏远。②“子”是对古代男子的美称,当面称对方为“子”,表示尊重,也透露出女主人公愿意与对方建立婚姻关系。③“复关”借指住在复关的那个人,用地名代人名,流露出热恋中的女子对男子的热烈思念。④“尔”是第二人称代词,直呼对方,是因为女子明白双方的婚姻关系已定,感情的距离已拉近,这样称呼更加亲切。⑤第四段中称呼丈夫为“士”,女主人公在遭遇婚姻的不幸后,深思教训,用“士”来称呼丈夫,合乎身份,讲究礼节,却也包含着嘲讽的意味。

[明确] (示例一)我认为女主人公年老色衰是造成她被遗弃的主要原因。最初女主人公年轻貌美,所以“氓之蚩蚩,抱布贸丝”,心生爱慕之情;结婚多年,女主人公年老色衰,引起“士”的变心。

(示例二)我认为是因为“士”本身是一个“二三其德”的人。情节中“不见复关”对此有所暗示,“士贰其行”也显示了这一点。这一切告诉我们,“士”的负德变心是女主人公最终被遗弃的关键原因。

巧用对比,云泥立判

【课内挖掘】

对比手法,是文学创作中常用的一种写作手法,是把对立的意思或事物,或把事物的两个方面放在一起作比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。本课多处运用对比手法,收到很好的塑造形象、抒发感情的

效果。如“桑之未落”与“桑之落矣”的对比,体现了女主人公的遭遇;“不见复关”时与“既见复关”后的对比,描绘出女主人公率真直爽的性格。通过对氓在婚前“言笑晏晏”“信誓旦旦”,婚后则“言既遂矣,至于暴矣”的前后不同态度的对比,描绘出氓虚伪的本质。

【技巧指导】

在写作中运用对比

1.要有明确的目的。运用对比要阐述什么道理,一定要心中有数。

2.寻求适当的对比材料。选取的用作对比的事物必须有明确的对比点。

3.要有相同的对比量。如果行文时从正面讲了两个方面,那么用来对照的部分一般也应该从反面讲两个方面。这样不仅对比相应均衡,而且能使文章眉目更为清楚。

4.写作议论文时,对比之后要进行适当的分析议论,把蕴含其中的事理简明扼要地揭示出来,要旗帜鲜明地做出评价或得出结论,不能含糊其词、模棱两可。

[参考示例] 站在历史的海岸,漫溯那一道道历史沟渠:楚大夫沉吟泽畔,九死不悔;魏武帝扬鞭东指,壮心不已;陶渊明悠然南山,饮酒采菊……他们选择了永恒。纵然谄媚污蔑蒙蔽视听,也不随其流扬其波,这是执着的选择;纵然马革裹尸魂归关西,也要扬声边塞尽扫狼烟,这是豪壮的选择;纵然一身清苦终日难饱,也愿怡然自乐,躬耕陇亩,这是高雅的选择。在一番番选择中,帝王将相成就其盖世伟业,贤士迁客成就其千古文章。

而今天呢?有多少人在温柔富贵乡中疲软筋骨、麻木神经?有多少人愿选择清贫,选择质朴,选择刚健?物欲横流流尽了血汗,歌舞升平平息了壮志,阿谀逢迎迎合了庸人,追名逐利害苦了百姓!千百年民族精魂大气磅礴还有谁唱?五千年传统美德源远流长还有谁传?选择永恒,不是要我们抖落千年文明,摔碎道德瓷罐;选择永恒,不是让我们漠视生命,麻木不仁。

生如蝼蚁当立鸿鹄之志

命如纸薄应有不屈之心

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第一单元

第1课 氓

任务一:文学常识储备

一、背景链接

春秋以前,由于原始群婚制的某些观念仍残存于人们的头脑中,所以礼教在民间的束缚力远不如后来的封建社会那么顽固。到了春秋时期,随着私有财产的形成和父系社会的确定,爱情的不自由和男女不平等的社会现象逐渐产生,《氓》就反映了男女不平等的婚姻给女性造成的巨大创伤。作品通过一位被遗弃的妇女的自述,描写了她不幸的婚姻生活,具有代表性和普遍性。

二、相关常识

1.《诗经》

《诗经》是我国第一部诗歌总集,收录自西周初年至春秋中叶五百多年的诗歌,共305篇。先秦称其为《诗》,或取其整数称“诗三百”。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

内容上包括:①社会政治诗,抒发对生活的感慨,表达对政治的讥讽、抨击或赞美;②爱情诗,歌颂美丽的爱情;③史诗,记载民族的历史,歌颂祖先的功勋;④战争徭役诗,反映兵役、劳役给劳动人民带来的不幸。《诗经》中的诗歌形式以四言为主,多数为隔句用韵,并普遍运用“赋”“比”“兴”的手法,在章法上具有重章叠句、反复咏唱的特点。

2.《诗经》“六义”

《诗经》“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。“风、雅、颂”是按用途和音乐的不同对《诗经》的分类,“赋、比、兴”是

《诗经》的表现手法。

3.四言诗

四言诗,是每句四字或以四字句为主的诗歌样式,盛行于西周。中国第一部诗歌总集《诗经》所录305篇,其形式基本上是整齐的四言体,节奏为每句二拍,这显然是在原始歌谣的基础上发展起来的,适应了当时的社会生活和语言发展的状况。到了西汉时期,五言诗在民间悄然兴起,但文人诗仍以四言为主。东汉以后,五言诗占据了诗坛的主要地位,

四言诗渐趋衰落。能继承《诗经》遗风,称得上四言诗的只有曹操、嵇康、陶渊明、韩愈、柳宗元等人的少数诗作。如曹操的《短歌行》(“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康……”)可作为当时四言诗的代表。

“无”同“毋”

“说”同“脱”

“泮”同“畔”

名词作状语,在早晨;在夜里

数词作动词,不专一,有二心

数词作动词,反复无常,感情不专一

形容词作名词,贫苦的生活

民众,百姓,这里指诗中的男主人公。

眼泪。

快乐。

多年。

六、文言句式及翻译

1.匪来贸丝,来即我谋。(判断句)

译文:_________________________________________________

2.乘彼垝垣,以望复关。(省略句,省略主语“我”)

译文:___________________________________

并不是真的来换丝,而是到我这里来商量(婚事)。

我登上那残破的墙,遥望那复关。

3.将子无怒,秋以为期。(宾语前置句,“秋”是介词“以”的宾语,应为“以秋为期”)

译文:___________________________________________

请你不要生气,就把秋天定为我们的婚期吧。

[明确] 一个女子的婚恋悲剧。情节线索:恋爱结婚——婚变——决绝。

2.任务小结

3.文章主旨

本文通过写女主人公从恋爱结婚到被遗弃的过程,揭露批判了当时社会男女不平等的现象,表现了古代妇女追求平等和幸福生活的强烈愿望。

任务二:重点突破

微任务一 鉴赏诗歌的形象

【任务设计】

1.诵读全诗,女主人公的情感经历了怎样的变化过程?诗歌塑造了女主人公怎样的形象?

故事 恋爱时 结婚后 被弃后

性格 ① ② ③

形象 ④ [明确] ①情深意切 ②委曲求全 ③伤情无奈、清醒刚烈

④单纯、勤劳、善良、温柔、贤惠、坚强的女主人公形象

[明确] “氓”是一个不负责任、自私自利的负心汉。“氓”可以说是男权社会的一个代表性人物。在求婚时,他对女主人公的感情是真挚的,但随着时间的流逝,女主人公年老色衰,他的爱也随风而去,最后以至于欺侮妻子,全然不念往日的感情,无情地抛弃了妻子。他是一个对家庭极不负责任的人。从他婚前到婚后的变化中,凸显了他不负责任、感情不专一、暴躁的品行,从而反映了古代男女极不平等的社会现实。

[明确] 一个“怨”字,境界全出。尽管原想“及尔偕老”,尽管少年时代“言笑晏晏”“信誓旦旦”,但是“不思其反”“老使我怨”,你又“反是不思”,既然如此,还是让这场婚姻就此了结吧!《氓》是弃妇离夫后在归途中所吟的感伤之作。全诗以女主人公自述的口吻,融叙事、抒情、议论为一体,形象鲜明,情感充沛。

[明确] “桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚”及“桑之落矣,其黄而陨”是比兴句。这两处使用比兴手法的好处有:

内容上:①比兴句唤起人丰富的联想。“桑之未落,其叶沃若”和“桑之落矣,其黄而陨”一般认为它们分别比拟女子容颜的润泽和衰老,并确信地推测女子年长色衰是“氓”变心的重要原因。②用女子很熟悉的桑树作比,与女主人公劳动女性的身份非常切合,富于生活气息,同时还暗示了她的勤劳。

结构上:①在叙事中插入比兴句,使叙事暂时中断,这样就避免了叙事的平铺直叙,一览无余。②所插入的比兴句在内容上又起了暗示作用,读者能从中意识到女子的婚后生活并不美满,因此,叙事的线索似断实连。③诗的前半部分写婚前,后半部分写婚后,中间的比兴起过渡作用。

[明确] ①“氓”,意为“民”。女主人公一开始时用叙述语气称男方为“氓”,是因为双方的婚姻关系未定,感情还较疏远。②“子”是对古代男子的美称,当面称对方为“子”,表示尊重,也透露出女主人公愿意与对方建立婚姻关系。③“复关”借指住在复关的那个人,用地名代人名,流露出热恋中的女子对男子的热烈思念。④“尔”是第二人称代词,直呼对方,是因为女子明白双方的婚姻关系已定,感情的距离已拉近,这样称呼更加亲切。⑤第四段中称呼丈夫为“士”,女主人公在遭遇婚姻的不幸后,深思教训,用“士”来称呼丈夫,合乎身份,讲究礼节,却也包含着嘲讽的意味。

[明确] (示例一)我认为女主人公年老色衰是造成她被遗弃的主要原因。最初女主人公年轻貌美,所以“氓之蚩蚩,抱布贸丝”,心生爱慕之情;结婚多年,女主人公年老色衰,引起“士”的变心。

(示例二)我认为是因为“士”本身是一个“二三其德”的人。情节中“不见复关”对此有所暗示,“士贰其行”也显示了这一点。这一切告诉我们,“士”的负德变心是女主人公最终被遗弃的关键原因。

巧用对比,云泥立判

【课内挖掘】

对比手法,是文学创作中常用的一种写作手法,是把对立的意思或事物,或把事物的两个方面放在一起作比较,让读者在比较中分清好坏、辨别是非。本课多处运用对比手法,收到很好的塑造形象、抒发感情的

效果。如“桑之未落”与“桑之落矣”的对比,体现了女主人公的遭遇;“不见复关”时与“既见复关”后的对比,描绘出女主人公率真直爽的性格。通过对氓在婚前“言笑晏晏”“信誓旦旦”,婚后则“言既遂矣,至于暴矣”的前后不同态度的对比,描绘出氓虚伪的本质。

【技巧指导】

在写作中运用对比

1.要有明确的目的。运用对比要阐述什么道理,一定要心中有数。

2.寻求适当的对比材料。选取的用作对比的事物必须有明确的对比点。

3.要有相同的对比量。如果行文时从正面讲了两个方面,那么用来对照的部分一般也应该从反面讲两个方面。这样不仅对比相应均衡,而且能使文章眉目更为清楚。

4.写作议论文时,对比之后要进行适当的分析议论,把蕴含其中的事理简明扼要地揭示出来,要旗帜鲜明地做出评价或得出结论,不能含糊其词、模棱两可。

[参考示例] 站在历史的海岸,漫溯那一道道历史沟渠:楚大夫沉吟泽畔,九死不悔;魏武帝扬鞭东指,壮心不已;陶渊明悠然南山,饮酒采菊……他们选择了永恒。纵然谄媚污蔑蒙蔽视听,也不随其流扬其波,这是执着的选择;纵然马革裹尸魂归关西,也要扬声边塞尽扫狼烟,这是豪壮的选择;纵然一身清苦终日难饱,也愿怡然自乐,躬耕陇亩,这是高雅的选择。在一番番选择中,帝王将相成就其盖世伟业,贤士迁客成就其千古文章。

而今天呢?有多少人在温柔富贵乡中疲软筋骨、麻木神经?有多少人愿选择清贫,选择质朴,选择刚健?物欲横流流尽了血汗,歌舞升平平息了壮志,阿谀逢迎迎合了庸人,追名逐利害苦了百姓!千百年民族精魂大气磅礴还有谁唱?五千年传统美德源远流长还有谁传?选择永恒,不是要我们抖落千年文明,摔碎道德瓷罐;选择永恒,不是让我们漠视生命,麻木不仁。

生如蝼蚁当立鸿鹄之志

命如纸薄应有不屈之心

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php