第2课 从“贞观之治”到“开元盛世” 期末试题选编(含解析)

文档属性

| 名称 | 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世” 期末试题选编(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 244.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 09:09:19 | ||

图片预览

文档简介

1.2从“贞观之治”到“开元盛世”

一、选择题

1.(2021·山东日照·七年级期末)有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽然短暂却光芒四射。”请你计算一下,隋朝从建立到最后的灭亡,前后仅经历了

A.28年

B.29年

C.36年

D.37年

2.(2021·山东巨野·七年级期末)唐代诗人李商隐诗云:“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。”导致隋王朝灭亡的最主要的原因是 ?

A.开凿大运河 B.奢侈残暴 C.赐死哥哥杨勇 D.创立科举制

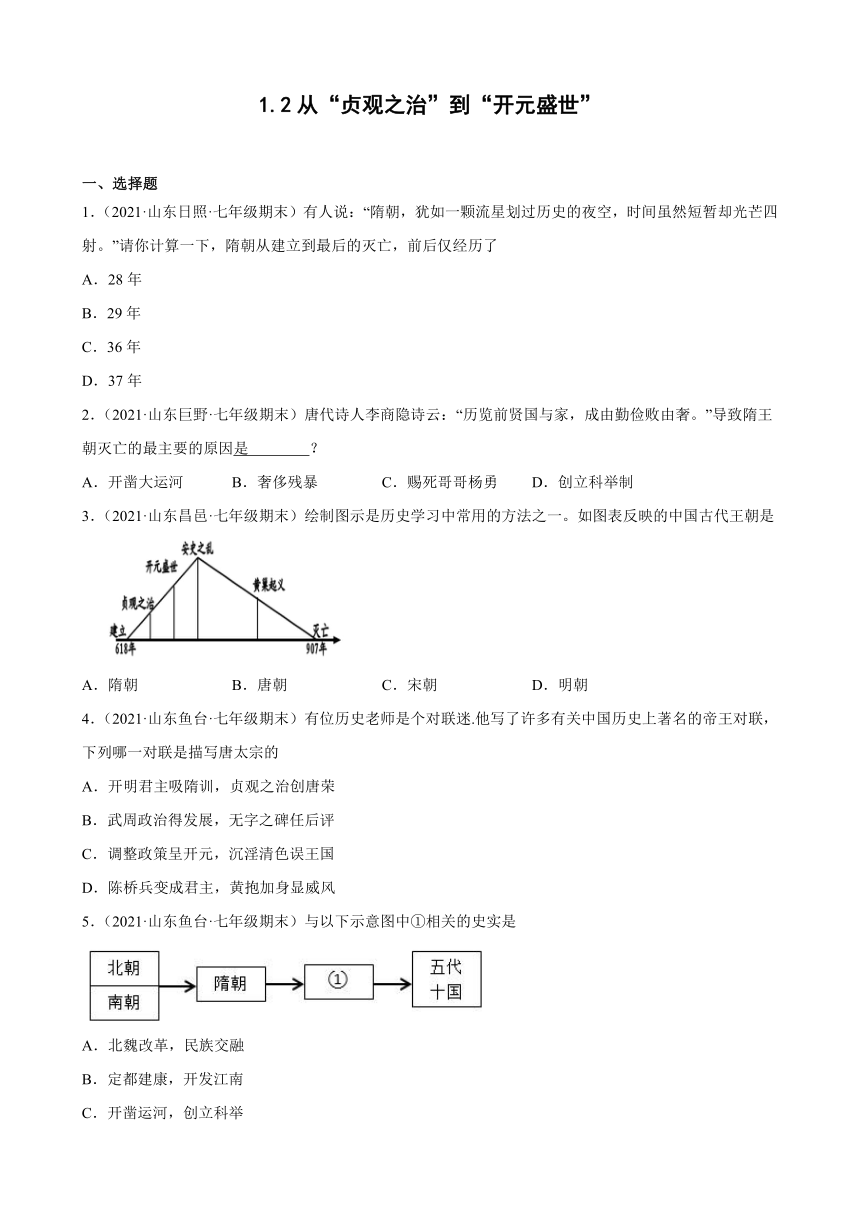

3.(2021·山东昌邑·七年级期末)绘制图示是历史学习中常用的方法之一。如图表反映的中国古代王朝是

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

4.(2021·山东鱼台·七年级期末)有位历史老师是个对联迷.他写了许多有关中国历史上著名的帝王对联,下列哪一对联是描写唐太宗的

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣

B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫清色误王国

D.陈桥兵变成君主,黄抱加身显威风

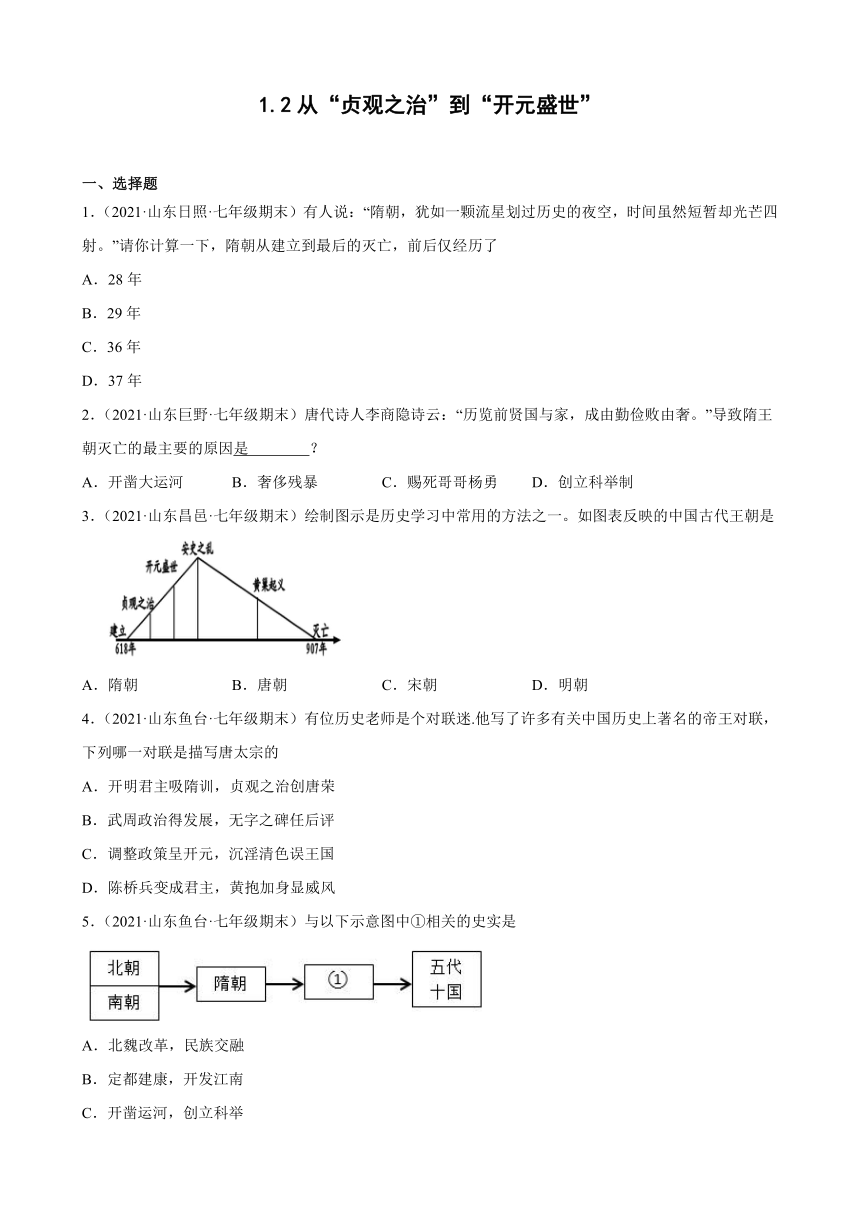

5.(2021·山东鱼台·七年级期末)与以下示意图中①相关的史实是

A.北魏改革,民族交融

B.定都建康,开发江南

C.开凿运河,创立科举

D.贞观之治,开元盛世

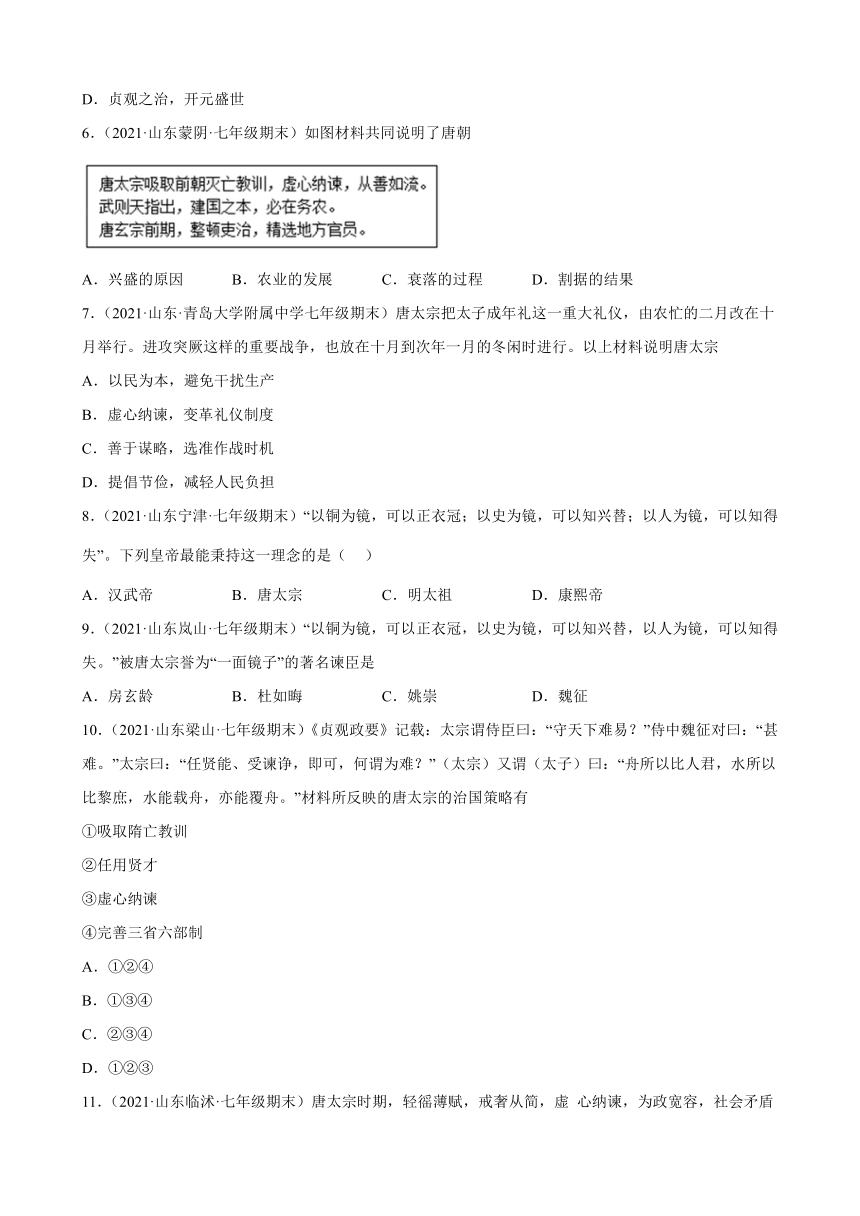

6.(2021·山东蒙阴·七年级期末)如图材料共同说明了唐朝

A.兴盛的原因 B.农业的发展 C.衰落的过程 D.割据的结果

7.(2021·山东·青岛大学附属中学七年级期末)唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行。以上材料说明唐太宗

A.以民为本,避免干扰生产

B.虚心纳谏,变革礼仪制度

C.善于谋略,选准作战时机

D.提倡节俭,减轻人民负担

8.(2021·山东宁津·七年级期末)“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失”。下列皇帝最能秉持这一理念的是( )

A.汉武帝 B.唐太宗 C.明太祖 D.康熙帝

9.(2021·山东岚山·七年级期末)“以铜为镜,可以正衣冠,以史为镜,可以知兴替,以人为镜,可以知得失。”被唐太宗誉为“一面镜子”的著名谏臣是

A.房玄龄 B.杜如晦 C.姚崇 D.魏征

10.(2021·山东梁山·七年级期末)《贞观政要》记载:太宗谓侍臣曰:“守天下难易?”侍中魏征对曰:“甚难。”太宗曰:“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”(太宗)又谓(太子)曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”材料所反映的唐太宗的治国策略有

①吸取隋亡教训

②任用贤才

③虚心纳谏

④完善三省六部制

A.①②④

B.①③④

C.②③④

D.①②③

11.(2021·山东临沭·七年级期末)唐太宗时期,轻徭薄赋,戒奢从简,虚 心纳谏,为政宽容,社会矛盾相对缓和,史称( )

A.文景之治

B.光武中兴

C.贞观之治

D.开元盛世

12.(2021·山东夏津·七年级期末)“他倡导和鼓励进谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的‘民主’,使……诤谏成风,政治生活趋向健康和谐。”下列各项与“他”有关的事

A.“文景之治” B.光武中兴 C.“贞观之治” D.“开元盛世”

13.(2021·山东宁津·七年级期末)“贞观之治”是我国封建社会的盛世之一。当时,经济发展、政治清明、人民安居乐业。贞观年间在位的皇帝是( )

A.唐太宗 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

14.(2021·山东天桥·七年级期末)贞观时期,唐太宗对大臣说:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”下列能体现这一思想的是

A.虚心纳谏,广开言路 B.重用贤才,知人善任

C.注重文教,编修经籍 D.轻徭薄赋,发展生产

15.(2021·山东天桥·七年级期末)不同的历史时期有不同的时代特征,唐朝的时代特征最贴切的是

A.文明的起源 B.统一国家的建立

C.民族政权并立 D.繁荣与开放的社会

16.(2021·山东济南·七年级期末)“第六届上海国际艺术节开幕,京剧艺术表演家尚长荣出演京剧《贞观盛事》中耿直进谏的名臣……”你知道尚长荣扮演角色是:

A.程咬金 B.李世民 C.魏征 D.秦叔宝

17.(2021·山东蓬莱·七年级期末)“谏诤之风是贞观之治的重要体现”,这句话称颂的是

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.唐太宗 D.唐玄宗

18.(2021·山东费县·七年级期末)贞观二年,太宗谓侍臣曰:“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时(农时)为本。”为此,太宗

A.加强中央集权 B.轻徭薄赋,发展生产

C.完善了科举制 D.勤于政事,虚心纳谏

19.(2021·山东·日照市新营中学七年级期末)以下哪一场景不可能出现在电视剧《贞观长歌》中

A.魏征去世,唐太宗伤心地说:“魏征死了,我失去了一面镜子。”

B.唐太宗告诫太子:水能载舟,亦能覆舟

C.玄奘西行天竺求取佛经

D.唐太宗任用贤相姚崇和宋璟

20.(2021·山东临清·七年级期末)《贞观政要》记载:贞观元年,太宗谓侍臣曰:“死者不可再生,用法须务在宽简……自今以后,大辟(死刑)罪皆令中书、门下四品以上及尚书九卿议之,如此,庶免冤滥。”这段材料反映的是唐太宗( )

A.轻徭薄赋,发展生产 B.制定法律,减省刑罚

C.整顿吏治,完善制度 D.虚心纳谏,从善如流

21.(2021·山东曹县·七年级期末)武则天遗言立无字碑,由后人评说自己的功过。下列是四位同学根据掌握的有关历史知识,为评价武则天撰写的一句碑文。你认为最恰当的应该是( )

A.大大提高了妇女社会地位 B.政启开元,治宏贞观

C.善于纳谏,开创了“贞观之治” D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

22.(2021·山东金乡·七年级期末)虽然武则天诛杀公卿,独断专权,但史学家还是肯定了她的功绩。其原因是武则天( )

A.创立殿试制度 B.重用有才之人

C.打击大族势力 D.促进社会发展

23.(2021·山东夏津·七年级期末)在封建的男权社会中,武则天作为我国历史上唯一的女皇帝,引发了时人和后人更多的关注和争议。下列这些评论中,最准确的是( )

A.严刑酷法,实行残暴统治

B.颇有作为,推动了社会经济文化继续发展

C.奢侈腐化,心狠手毒

D.选贤任能,政治清明,创“开元盛世”

24.(2021·山东兰山·七年级期末)宋金以后,开始有游人题字于碑,使武则天的“无字碑”成为有字碑。再历元、明、清各代,碑上逐渐镌刻了许多文字,不仅在内容上自然形成了评价武则天的“碑文”,而且在书法上真、草、隶、篆、行五体皆备,或许这正符合了武则天当初立碑的本意。这表明( )

A.这块碑不是为武则天而立 B.武则天是中国历史上唯一的女皇帝

C.碑文的书法字体比较单一 D.评价武则天的碑文都是后世镌刻的

25.(2021·山东济南·七年级期末)武则天曾下令:凡州县“田畴垦辟,家有余粮”。则地方官吏可得升迁。这体现了武则天( )

A.重用人才 B.重视农业 C.善于纳谏 D.提倡节俭

26.(2021·山东巨野·七年级期末)这个人统治时期经济持续发展,人口增长。著名历史学家郭沫若的评价是“政启开元,治宏贞观。”这个人是 ?

A.李渊 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

27.(2021·山东单县·七年级期末)“以姚崇、宋璟为相,廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”历史上称这段时期为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

28.(2021·山东高青·七年级期末)诗歌能反映历史现象。下列诗句最能反映“开元盛世”景象的是

A.朱门酒肉臭,路有冻死骨

B.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.稻米流脂粟米白,公私仓康俱丰实

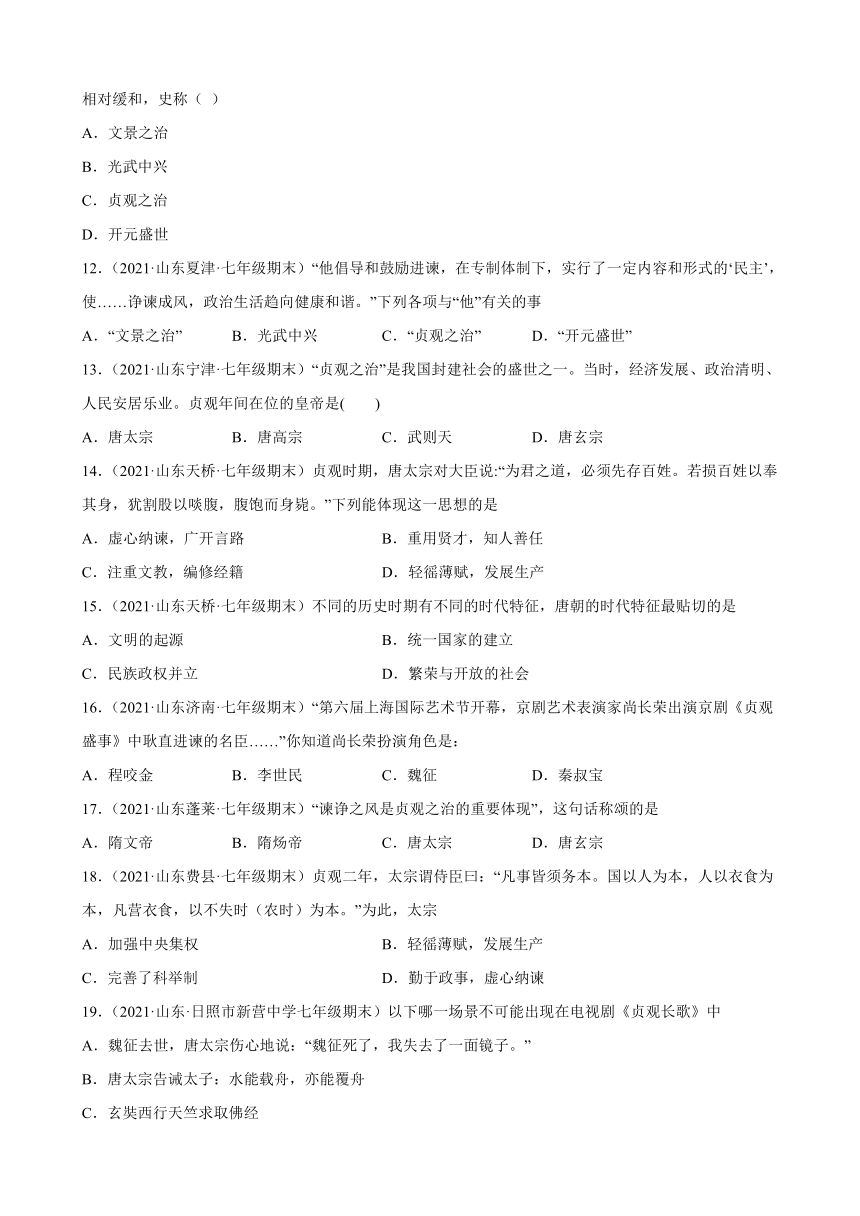

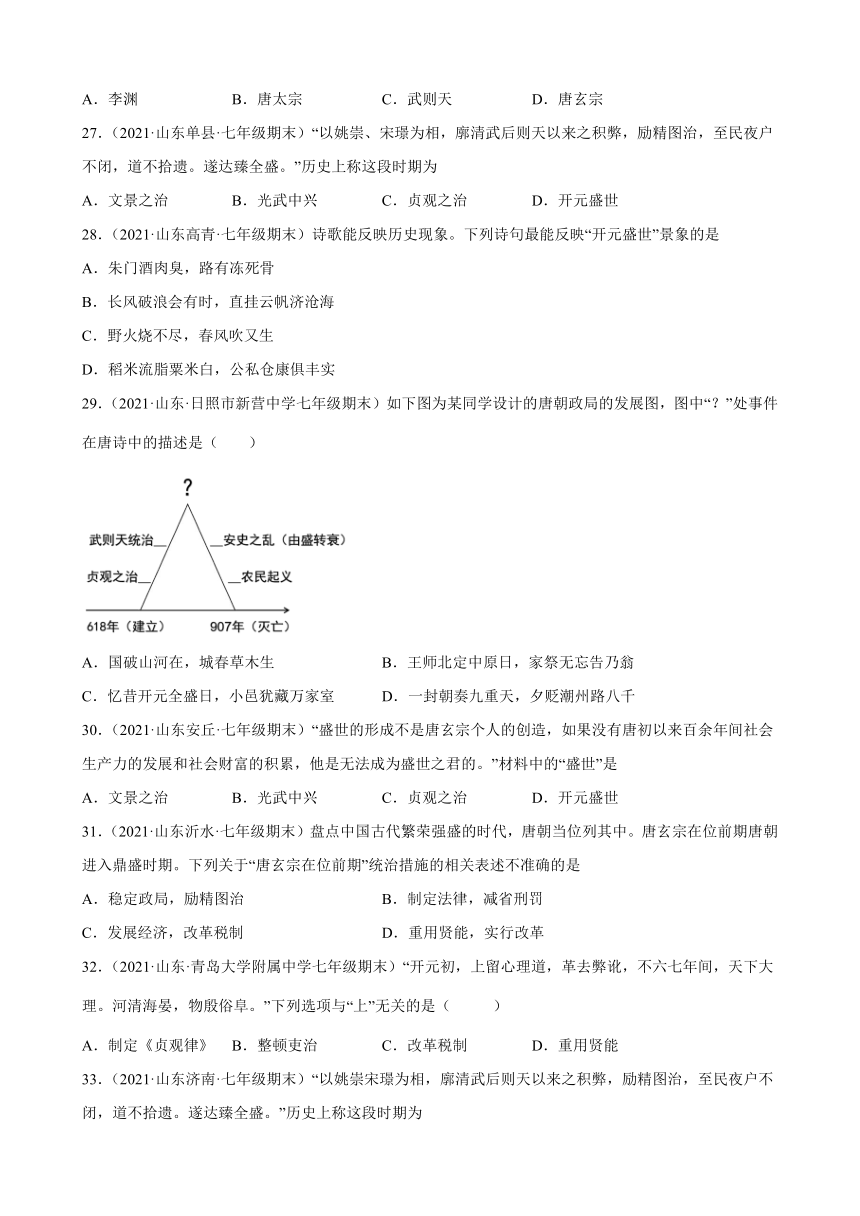

29.(2021·山东·日照市新营中学七年级期末)如下图为某同学设计的唐朝政局的发展图,图中“?”处事件在唐诗中的描述是( )

A.国破山河在,城春草木生 B.王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 D.一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千

30.(2021·山东安丘·七年级期末)“盛世的形成不是唐玄宗个人的创造,如果没有唐初以来百余年间社会生产力的发展和社会财富的积累,他是无法成为盛世之君的。”材料中的“盛世”是

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

31.(2021·山东沂水·七年级期末)盘点中国古代繁荣强盛的时代,唐朝当位列其中。唐玄宗在位前期唐朝进入鼎盛时期。下列关于“唐玄宗在位前期”统治措施的相关表述不准确的是

A.稳定政局,励精图治 B.制定法律,减省刑罚

C.发展经济,改革税制 D.重用贤能,实行改革

32.(2021·山东·青岛大学附属中学七年级期末)“开元初,上留心理道,革去弊讹,不六七年间,天下大理。河清海晏,物殷俗阜。”下列选项与“上”无关的是( )

A.制定《贞观律》 B.整顿吏治 C.改革税制 D.重用贤能

33.(2021·山东济南·七年级期末)“以姚崇宋璟为相,廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”历史上称这段时期为

A.文景之治 B.光武中兴 C.开元盛世 D.康乾盛世

34.(2021·山东微山·七年级期末)读图,①处是唐朝的鼎盛时期,下列改革措施属于这一时期实行的是

A.整顿吏治、增加官员 B.发展经济、改革税制

C.创立三省六部制度 D.创立殿试制度,亲自面试考生

35.(2021·山东昌邑·七年级期末)诗歌是现实生活的体现。下列诗句反映出唐朝经济繁荣的是

A.四邻何所有?一二老寡妻

B.稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实

C.万国尽征戍,烽火被冈峦

D.城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐

36.(2021·山东滨城·七年级期末)诗歌既抒发作者情怀,也反映社会现象,下列诗句描写的社会现象反映的是

诗句一:姚崇宋璟作相公,劝谏上皇言语切 诗句二:稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实

A.“文景之治” B.“贞观之治” C.“开元盛世” D.“康乾盛世”

37.(2021·山东鱼台·七年级期末)归纳法是非常有效的历史学习方法。下列对隋唐时期阶段特征的描述,正确的是

A.国家的产生和社会变革 B.民族关系发展和社会变化

C.繁荣与开放的时代 D.统一多民族国家的巩固与发展

38.(2021·山东寒亭·七年级期末)潍坊某中学学生以“繁荣与开放的唐朝”为主题进行探究,下列他整理的内容中不符合史实 的是

A.唐太宗时出现“贞观之治”局面 B.唐玄宗时出现“开元盛世”局面

C.武则天时唐朝进入全盛时期 D.都城长安是国际性的大都会

二、综合题

39.(2021·山东崂山·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料 太宗皇帝在使用人才上很有特点。他采取“量谋变通”的方式,使官品很低,但才识谋略水平较高的官员能够取得与高层官员平等的议政资格;他鼓励直言进谏,广开言路;他十分重视智囊人才,严厉打击那些嫉妒和陷害人才的无耻小人。在他统治期间,社会稳定、经济发展、疆域辽阔、四夷来朝,全国各族人民和睦相处,共享太平时代。

——摘编自阎耀军《李世民重用智囊人才》

(1)指出材料中“太宗”的年号。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

40.(2021·山东昌邑·七年级期末)在中国历史发展长河中,每个王朝都留下了自己的独特烙印。阅读材料,回答问题。

材料一 隋文帝杨坚把大批官员派到乡下,挨家挨户查验(户籍),还发明了“貌阅”的办法,“貌阅”是用文字描述相貌特征,“大索貌阅”就是把山野乡村翻个遍,把人都找出来,逐个查清,将他们的相貌特征记录在户籍上,以后无法逃匿。这样,使得户数快速增加,官府的赋税也跟着水涨船高。

——据《隋朝灭亡的经济原因》

(1)据材料一,分析隋文帝加强户籍管理的目的。

材料二 唐太宗的独特之处,是在治理国家上,对君主个人的局限性有比较清楚的认识,比较讲究统治方式和方法……他新设弘文馆,进一步储备天下文才,以隋炀帝拒谏亡国为戒,即位后尽力求言,又鼓励群臣批评他的决策和风格,尽力使隋制趋于完善。

——据《变局》选编

(2)据材料二和所学知识,举出唐太宗为避免“君主个人的局限性”而采取的“统治方式和方法”。

材料三 军机处通过秘密奏折和朱批谕旨进行讨论,这是一种中枢决策的好办法。首先,对一些事务进行决策可以使君臣之间相互了解彼此的观点、立场,以及实施中可能出现的利弊得失,从而提高决策的准确程度。其次,可以私下商议,待到成熟后再公诸于众,避免因廷臣不理解其作用与意义而引起强烈震动或重大分歧,有利于政局的安定。

——据《清代中枢决策研究》

(3)据材料三,指出军机处中枢决策采用的好办法。并概括这种方法的积极作用。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

依据所学知识可知,581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,隋炀帝的暴政,使得生产遭到严重的破坏,加之天灾严重,民不聊生。百姓被迫起而反抗,618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡,前后仅经历了37年,D项符合题意;ABC三项的时间不正确,排除;故选D。

2.B

【详解】

根据所学可知,隋炀帝实行暴政,奢侈残暴,导致农民起义,最终隋王朝灭亡,故B符合题意;开凿大运河加重了人民负担,是一个重要原因,故A不符合题意;赐死哥哥杨勇显示了在争夺皇位中的无情,故C不符合题意;创立科举制是隋朝政治制度建设中的一大贡献,故D不符合题意。故选B。

3.B

【分析】

【详解】

根据所学可知618年李渊称帝建立唐朝,定都长安,经历贞观之治、开元盛世、安史之乱、黄巢起义,到907年灭亡,与材料图片相吻合,故选B;秦朝建立于公元前221年,宋朝建立于960年,明朝建立于1368你那与材料内容不符,ACD错误。

4.A

【详解】

依据所学可知,唐太宗统治时期,虚心纳谏,重用贤能,吸取隋亡的教训,在政治、经济、法律等方面推行了一系列的改革措施。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”,“开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣”是描写唐太宗的,故A符合题意;“武周政治得发展,无字之碑任后评”描写的是武则天,故B不合题意;“调整政策呈开元,沉淫清色误王国”描写的是唐玄宗,故C不合题意;“陈桥兵变成君主,黄抱加身显威风”描写的是赵匡胤,故D不合题意。故此题选A。

【点睛】

抓住题干关键词“唐太宗、贞观之治”是解题的关键,逐一分析各选项。

5.D

【详解】

依据题干的图表信息,结合所学可知,隋朝灭亡之后,李渊建立了唐朝,唐朝在唐太宗的治理下,出现了繁荣的景象,被称为贞观之治,后来的唐玄宗时期,唐朝达到鼎盛时期,被称为开元盛世,D项符合题意;北魏孝文帝改革是在三国之后,不是隋朝之后,A项不符合题意;南宋时期定都建康,发展江南,南宋不是隋朝之后的朝代,B项不符合题意;隋朝的隋炀帝开凿了大运河,创立了科举制,C项不是隋朝之后,C项不符合题意;由此可知,ABC三项都不符合题意,排除;故选D。

【点睛】

解题的关键是抓住题干的表格信息,正确把握历史朝代的更替的时间,逐一分析四个选项的朝代的存在的时间,抓住隋朝的时间和五代十国的时间,利用排除法解答本题,需要学生具备扎实的基本功的同时,能够掌握各个朝代的存在的具体时间。

6.A

【详解】

唐太宗吸取前朝灭亡的教训,虚心纳谏,知人善用,他统治时期出现贞观之治的治世局面。武则天重视发展农业,继续实行发展农业生产,宣布贤才的政策,人称她的统治“政启开元,治宏贞观”。唐玄宗统治前期,整顿吏治,亲自选拔地方官员,出现了开元盛世的局面。故材料共同说明了唐朝兴盛的原因,故选A;只有武则天提及了农业的发展措施,排除B;唐太宗到唐玄宗这一时期是唐朝逐渐兴盛的过程,故C错误;题干说明了唐太宗、武则天唐玄宗治理国家的措施,并不存在有关割据势的信息,故D错误。故选A。

7.A

【详解】

题干材料中的描述“唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行”,体现了唐太宗的“民本”思想,避免干扰生产。在唐太宗时期能体现这一思想的经济政策就是轻徭薄赋,重视农业生产。在这一思想的指导下,唐太宗励精图治,国力逐步加强,历史上称当时的统治为“贞观之治”。A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

【点睛】

本题的关键点是分析题干,注意准确识记唐太宗的相关知识点。

8.B

【详解】

根据题干信息 “以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失”。结合所学知识可知,最能秉持这一理念的皇帝是唐太宗。唐太宗认为治理好国家的关键是选贤用能,他知人善任,唯才是举;他为政期间,吸收隋亡教训,勤政爱民;唐太宗认识到,只有虚心纳谏,才能避免因君主个人的失误而导致国家灭亡。所以他鼓励臣下直言,并能从谏如流,把魏征比喻为可以“知得失”的一面镜子。选项B符合题意。汉武帝、明太祖、康熙帝与题干内容没有联系,选项ACD不符合题意。故选B。

9.D

【详解】

结合所学知识可知,唐太宗时期,注重纳谏任用贤才和虚心纳谏,当时比较著名的纳谏大臣是魏征,他前后向太唐宗进谏二百多次,是最著名的谏臣,受到唐太宗的器重,后来魏征去世,唐太宗十分痛心,说自己失去了一面镜子,可见题干材料中被唐太宗誉为“一面镜子”的著名进谏的名臣是魏征,D符合题意;房玄龄、杜如晦是宰相,AB排除;姚崇是唐玄宗时期的宰相,C排除。故选择D。

10.D

【详解】

依据材料“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”可知唐太宗的治国策略是任用贤才和虚心纳谏,依据材料“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”可知唐太宗的治国策略是吸取隋朝灭亡的教训,①②③符合题意,材料中没有提及三省六部制,故本题选D

11.C

【分析】

【详解】

唐太宗时期.唐太宗的年号贞观,他在位时政治比较清明,经济发展快速,国力逐步强盛,历史上称其统治为“贞观之治”。ABD不符合题意,C符合题意,所以本题答案选C。

12.C

【详解】

根据材料“他倡导和鼓励进谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的‘民主’,使……诤谏成风,政治生活趋向健康和谐。”,结合所学知识可知:唐太宗实行以民为本的治国思想,以德服人,实行开明的民族政策。630年3月,西域和北部边疆各族的君长来到长安,请尊奉唐太宗为各族共同的首领“天可汗”。唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,因其时年号为"贞观"(627年-649年) ,故史称"贞观之治"。故选项C符合题意;“文景之治”是汉文帝和汉景帝的治世盛世,故选项A不符合题意;“光武中兴”是东汉刘秀的治世盛世,故选项B不符合题意;“开元盛世”是唐玄宗的治世盛世,故选项D不符合题意。故答案为C。

13.A

【详解】

依据所学知识可知,贞观年间在位的皇帝是唐太宗626年继承皇位,次年改年号贞观,唐太宗统治时期,经济发展、政治清明、人民安居乐业。唐太宗时期的统治被称为贞观之治。故选A。

14.D

【分析】

【详解】

“为君之道,必须先存百姓”体现了唐太宗的民本思想,为此他轻徭薄赋,发展生产,D项正确;虚心纳谏,广开言路说明他积极听取下属意见,排除A项;重用贤才,知人善任体现了用人思想,排除B项;注重文教,编修经籍体现了文教思想,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】

唐朝的时代特征是繁荣与开放,一方面封建经济繁荣,先后出现过贞观之治、开元盛世的盛世局面,另一方面对外开放频繁,中外交流活跃,如鉴真东渡,玄奘西游等,D正确;文明的起源对应的是远古时代,A排除;统一国家的建立开始于秦朝,B排除;民族政权并立对应的是两宋时期的民族关系,C排除。故选D。

16.C

【详解】

依据题干“《贞观盛事》中耿直进谏的名臣……”,结合所学知识,唐太宗贞观时期,吸取隋亡教训,励精图治,善于纳谏,其中大臣魏征以直言进谏而著称,故C符合题意;程咬金和秦叔宝是唐朝开国名将,协助李世民南征北战建功立业,故AD不符合题意;李世民指的唐太宗,故B不符合题意;故选C。

17.C

【详解】

“贞观”是唐太宗李世民的年号,所以“谏诤之风是贞观之治的重要体现”这句话称颂的是唐太宗,C符合题意;隋文帝是隋朝的开国皇帝,A排除;隋炀帝是隋朝时期的暴君,B排除;唐玄宗创造的是开元盛世,D排除;故选C。

18.B

【详解】

依据题干“人以衣食为本,凡营衣食,以不失时(农时)为本。”可见体现了唐太宗以农为本、发展农业的思想,为此他注意轻徭薄赋,减轻农民负担,发展生产,故B正确;ACD都是唐太宗时期的治国措施,但是与发展农业生产没有直接关系,排除。故选B。

19.D

【详解】

依据所学可知,电视剧《贞观长歌》从唐太宗李世民登基称帝开始,至其子唐高宗登基结束,刻画了唐太宗在位共23年的历史,唐玄宗任用贤相姚崇和宋璟,D项正确;ABC项都发生在唐太宗统治时期,排除ABC项。故选D项。

20.B

【分析】

【详解】

根据材料“用法须务在宽简”,可知唐太宗强调法度必须宽容,“大辟(死刑)罪皆令中书、门下四品以上及尚书九卿议之,如此,庶免冤滥”,说明唐太宗主张谨慎量刑,可以减少百姓冤案,故B正确;材料主要论述唐太宗对刑罚的看法,与农业生产无关,故排除A;唐太宗主张谨慎用刑,宽容量刑的目的是为了缓和社会矛盾,维护统治秩序,故排除C;材料主要体现唐太宗对刑罚的看法,与虚心纳谏无关,故排除D。故正确答案为B。

21.B

【详解】

武则天统治时期,注重减轻农民负担,采取各种措施促进社会生产继续发展,有着“政启开元,治宏贞观”的美誉,为唐朝全盛时期的到来奠定了基础,故选B。

22.D

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,武则天在位时期,重用人才,奖励农业生产,促进了唐朝经济的发展,她的统治被称之为“政启开元,治宏贞观”。所以武则天诛杀公卿,独断专权,但史学家还是肯定了她的功绩。其原因是武则天在位时的统治措施促进社会发展,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

23.B

【详解】

依据所学知识可知:武则天作为我国历史上唯一的女皇帝,后人对她执政时期的评价是颇有作为,“政启开元,治宏贞观”,故选项B符合题意;“严刑酷法,实行残暴统治”和“奢侈腐化,心狠手毒”都只强调负面作用,不够准确,故选项AC不符合题意;“选贤任能,政治清明,创‘开元盛世’”是评价唐玄宗,故选项D不符合题意。故答案为B。

24.D

【详解】

武则天统治期间,继续实行唐太宗发展农业、选拔人才的政策,使唐朝社会经济继续发展,国力逐步增强,所以人们称她的统治为“治宏贞观,政启开元”,为“开元盛世”局面的出现奠定了基础。“宋金以后,开始有游人题字于碑,使武则天的“无字碑”成为有字碑。再历元、明、清各代,碑上逐渐镌刻了许多文字”表明评价武则天的碑文都是后世镌刻的,故D符合题意;武则天的“无字碑”本来就是为武则天而立,排除A;并非因为武则天是中国历史上唯一的女皇帝而立“无字碑”,排除B;由材料“”,可知碑文的书法字体比较丰富,排除C。故选D。

25.B

【详解】

依据题干材料信息“凡州县‘田畴垦辟,家有余粮’。则地方官吏可得升迁”体现了武则天非常重视田地的开垦和粮食的产量,奖励开垦田地多、粮食产量多的地区的官吏,这是她重视农业的表现。故B项正确;AC两项指的是她重用人才,善于听取人才的意见,与题干表达意思不符,排除AC两项;D项与题干表达意思不符,排除D项。故答案为B项。

26.C

【详解】

根据所学可知,武则天统治时期经济持续发展,人口增长,它“政启开元,治宏贞观”,故C符合题意;李渊建立唐朝,故A不符合题意;唐太宗开创贞观之治,故B不符合题意;唐玄宗开创开元盛世,故D不符合题意。故选C。

27.D

【详解】

据所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇、宋璟等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。使开元年间政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,D符合题意;汉文帝、汉景帝时期出现文景之治,A排除;东汉出现光武中兴,B排除;唐太宗统治时期出现贞观之治的局面,C排除。故选择D。

28.D

【详解】

根据所学知识,“稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实”的大意为:稻米、粟米雪白如流脂,无论国家还是私人的粮仓里,都盛得满满当当,这两句描写唐玄宗开元时期农业生产繁荣,国富民丰的情景,符合材料中“开元盛世”的景象,D符合题意;“朱门酒肉臭,路有冻死骨”是杜甫的诗句,大意为:贵族人家的美味佳肴食用不完,只好让它腐烂发臭;黎民百姓饥寒交迫,悲惨地死在路边,不能反映“开元盛世”景象,A不符合题意;“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”鼓励人们不畏艰险,坚持自己的理想,不能反映“开元盛世”景象,B不符合题意;“野火烧不尽,春风吹又生”赞扬了野草顽强的生命力,不能反映“开元盛世”景象,C不符合题意。综上所述ACD都 不符合题意,故选D。

29.C

【分析】

【详解】

由示意图可知,“?”处时期位于武则天统治之后和安史之乱之前,因而该时期是唐玄宗统治时期,结合所学知识可知,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”就是对这一盛世的描述。C选项符合题意;A对安史之乱的描述,不符题意,排除;B是北宋陆游的诗歌,所处时代不符合题意,排除;D是韩愈的作品,反映唐朝后期的情况,不符合题意,排除。

30.D

【详解】

根据“盛世的形成不是唐玄宗个人的创造”可知,材料反映的“盛世”指的是开元盛世,唐玄宗统治前期,政治清明,经济繁荣,唐朝进入全盛时期,历史上称之为“开元盛世”,D符合题意;西汉初期出现文景之治,A排除;东汉时期出现治世局面光武中兴,B排除;唐太宗时期开创贞观之治,C排除。故选择D。

31.C

【详解】

结合所学内容可知,唐玄宗在位时期没有改革税制,所以C项表述不准确,符合题意,故选C;唐玄宗在位时期稳定政局,励精图治,制定法律,减省刑罚,重用贤能,实行改革,ABD表述正确,不符合题意,排除。

32.A

【详解】

本题要求选出错误的选项。唐玄宗统治前期的年号是开元。根据“开元初”可知,“上”是唐玄宗,而贞观是唐太宗的年号,故《贞观律》与唐太宗有关,故A项符合题意;唐玄宗任用熟悉吏治、富于改革精神的姚崇等人当宰相,“励精为治”。唐玄宗整理财政,尤其重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令的政绩,故排除BCD。故选A项。

33.C

【详解】

依据题干的“以姚崇宋璟为相廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”结合所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇、宋璟等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。唐玄宗统治前期的年号是开元,开元年间政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,故C项正确;汉文帝、汉景帝时期出现文景之治,故排除A项;东汉出现光武中兴,故排除B项;康乾盛世出现于清朝前期,故排除D项。故选C。

34.B

【详解】

据图示内容可知,①处位于贞观之治之后,是唐朝的鼎盛时期,但位于唐朝达到最鼎盛之前,综合所学可知应该是开元时期,此时在位的皇帝是唐玄宗,他发展经济,改革税制,推动了唐朝经济的发展,故选B项;整顿吏治、增加官员是在贞观之治时期,排除A项;唐朝建立之前就已经出现了三省六部制,排除C项;创立殿试制度的是武则天,排除D项。故选B项。

35.B

【分析】

【详解】

依据所学可知,“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”此诗句是杜甫所作,描写的是唐玄宗开元年间农业生产繁荣,国富民丰的情景,所以诗句反映出唐朝经济繁荣的是B,B项符合题意;A项是杜甫《无家别》中的诗句;描述安史之乱后百姓的凄惨生活,排除;C项是杜甫在《垂老别》一诗中描述唐玄宗统治时期的安史之乱,导致唐朝由盛转衰,排除;D项是唐朝诗人王建的作品,反映的是唐朝时期的民族融合情景,排除。故选B。

36.C

【详解】

依据题干诗句和所学知识,唐玄宗统治前期,年号开元,当时的玄宗励精图治,重用姚崇宋璟等贤臣,唐朝进入鼎盛时期,社会安定,经济发展,仓库充实,史称开元盛世,C正确;“文景之治”出现在西汉汉文帝、汉景帝时期,A排除;“贞观之治”出现在在唐太宗时期,B排除;“康乾盛世”出现在清朝前期康熙、雍正、乾隆时期,D排除。故选C。

37.C

【详解】

结合所学知识可知,隋唐时期经济繁荣,国力强盛,实行对外开放政策。隋唐时期阶段特征是繁荣与开放,C项正确;国家的产生和社会变革指的是夏商周时期,故A不符合题意,排除A项;民族关系发展和社会变化指的是宋辽时期,故B不符合题意,排除B项;统一的多民族国家的巩固与发展指的是明清时期,故D不符合题意,排除D项。故选C项。

38.C

【分析】

【详解】

根据所学可知,唐玄宗时出现开元盛世,唐朝进入全盛时期,C项不符合史实,符合题意,故选C;唐太宗时出现“贞观之治”局面,唐玄宗时出现“开元盛世”局面,唐朝都城长安是国际性的大都会,ABD三项符合史实,不符合题意,排除。

【点睛】

39.(1)年号:贞观。

(2)观点:国家强盛或发展离不开人才。

论述:唐太宗统治时期,广纳贤才,知人善任,重用魏征、房玄龄、杜如晦等人,在他统治期间,政治比较清明,经济进一步发展,国力增强,文教昌盛,出现了“贞观之治”的盛世局面;武则天统治时期,大力发展科举制度,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格降人才,扩大了统治基础,为后来开元盛世局面的出现奠定了基础。

结论:人才是推动国家发展或强盛的核心动力。

说明:其他符合题意的观点也可。

【详解】

(1)依据材料“摘编自阎耀军《李世民重用智囊人才》”,结合课本所学可知,626年,李世民继承皇位,次年改年号为“贞观”,他就是历史上著名的唐太宗。

(2)依据材料“太宗皇帝在使用人才上很有特点。他采取‘量谋变通’的方式,使官品很低,但才识谋略水平较高的官员能够取得与高层官员平等的议政资格;他鼓励直言进谏,广开言路;他十分重视智囊人才,严厉打击那些嫉妒和陷害人才的无耻小人。”“在他统治期间,社会稳定、经济发展、疆域辽阔、四夷来朝,全国各族人民和睦相处,共享太平时代。”可知材料主要表达的唐太宗重要人才,促进了唐朝社会的发展。由此确定主题:国家强盛或发展离不开人才;结合课本所学可知,唐太宗统治时期,广纳贤才,知人善任,重用魏征、房玄龄、杜如晦等人,在他统治期间,政治比较清明,经济进一步发展,国力增强,文教昌盛,出现了“贞观之治”的盛世局面;武则天统治时期,大力发展科举制度,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格降人才,扩大了统治基础,为后来开元盛世局面的出现奠定了基础。由此得出结论:人才是推动国家发展或强盛的核心动力。

40.(1)防止百姓逃税;增加政府的收入。

(2)虚心纳谏,从善如流;广纳贤才,知人善用;完善三省六部制。

(3)秘密奏折和朱批谕旨。提高决策的准确度;有利于政局的安定。

【详解】

(1)据材料一的“将他们的相貌特征记录在户籍上,以后无法逃匿。这样,使得户数快速增加,官府的赋税也跟着水涨船高。”可知隋文帝加强户籍管理的目的是:防止百姓逃税;增加政府的收入。

(2)据材料二的“他新设弘文馆,进一步储备天下文才,以隋炀帝拒谏亡国为戒,即位后尽力求言,又鼓励群臣批评他的决策和风格,尽力使隋制趋于完善。”和所学知识可知,唐太宗为避免“君主个人的局限性”而采取的“统治方式和方法”是:虚心纳谏,从善如流。重用敢于直言的魏征;广纳贤才,知人善用。房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,他们都是贞观时期著名的宰相;完善隋朝的三省六部制。

(3)据材料三的“军机处通过秘密奏折和朱批谕旨进行讨论,这是一种中枢决策的好办法。”可知军机处中枢决策采用的好办法是秘密奏折和朱批谕旨。据材料三的“对一些事务进行决策可以使君臣之间相互了解彼此的观点、立场,以及实施中可能出现的利弊得失,从而提高决策的准确程度”可知秘密奏折和朱批谕旨的积极作用是:提高决策的准确度;据材料三的“可以私下商议,待到成熟后再公诸于众,避免因廷臣不理解其作用与意义而引起强烈震动或重大分歧,有利于政局的安定。”可知秘密奏折和朱批谕旨的积极作用是:有利于政局的安定。

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·山东日照·七年级期末)有人说:“隋朝,犹如一颗流星划过历史的夜空,时间虽然短暂却光芒四射。”请你计算一下,隋朝从建立到最后的灭亡,前后仅经历了

A.28年

B.29年

C.36年

D.37年

2.(2021·山东巨野·七年级期末)唐代诗人李商隐诗云:“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢。”导致隋王朝灭亡的最主要的原因是 ?

A.开凿大运河 B.奢侈残暴 C.赐死哥哥杨勇 D.创立科举制

3.(2021·山东昌邑·七年级期末)绘制图示是历史学习中常用的方法之一。如图表反映的中国古代王朝是

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

4.(2021·山东鱼台·七年级期末)有位历史老师是个对联迷.他写了许多有关中国历史上著名的帝王对联,下列哪一对联是描写唐太宗的

A.开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣

B.武周政治得发展,无字之碑任后评

C.调整政策呈开元,沉淫清色误王国

D.陈桥兵变成君主,黄抱加身显威风

5.(2021·山东鱼台·七年级期末)与以下示意图中①相关的史实是

A.北魏改革,民族交融

B.定都建康,开发江南

C.开凿运河,创立科举

D.贞观之治,开元盛世

6.(2021·山东蒙阴·七年级期末)如图材料共同说明了唐朝

A.兴盛的原因 B.农业的发展 C.衰落的过程 D.割据的结果

7.(2021·山东·青岛大学附属中学七年级期末)唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行。以上材料说明唐太宗

A.以民为本,避免干扰生产

B.虚心纳谏,变革礼仪制度

C.善于谋略,选准作战时机

D.提倡节俭,减轻人民负担

8.(2021·山东宁津·七年级期末)“以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失”。下列皇帝最能秉持这一理念的是( )

A.汉武帝 B.唐太宗 C.明太祖 D.康熙帝

9.(2021·山东岚山·七年级期末)“以铜为镜,可以正衣冠,以史为镜,可以知兴替,以人为镜,可以知得失。”被唐太宗誉为“一面镜子”的著名谏臣是

A.房玄龄 B.杜如晦 C.姚崇 D.魏征

10.(2021·山东梁山·七年级期末)《贞观政要》记载:太宗谓侍臣曰:“守天下难易?”侍中魏征对曰:“甚难。”太宗曰:“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”(太宗)又谓(太子)曰:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”材料所反映的唐太宗的治国策略有

①吸取隋亡教训

②任用贤才

③虚心纳谏

④完善三省六部制

A.①②④

B.①③④

C.②③④

D.①②③

11.(2021·山东临沭·七年级期末)唐太宗时期,轻徭薄赋,戒奢从简,虚 心纳谏,为政宽容,社会矛盾相对缓和,史称( )

A.文景之治

B.光武中兴

C.贞观之治

D.开元盛世

12.(2021·山东夏津·七年级期末)“他倡导和鼓励进谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的‘民主’,使……诤谏成风,政治生活趋向健康和谐。”下列各项与“他”有关的事

A.“文景之治” B.光武中兴 C.“贞观之治” D.“开元盛世”

13.(2021·山东宁津·七年级期末)“贞观之治”是我国封建社会的盛世之一。当时,经济发展、政治清明、人民安居乐业。贞观年间在位的皇帝是( )

A.唐太宗 B.唐高宗 C.武则天 D.唐玄宗

14.(2021·山东天桥·七年级期末)贞观时期,唐太宗对大臣说:“为君之道,必须先存百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”下列能体现这一思想的是

A.虚心纳谏,广开言路 B.重用贤才,知人善任

C.注重文教,编修经籍 D.轻徭薄赋,发展生产

15.(2021·山东天桥·七年级期末)不同的历史时期有不同的时代特征,唐朝的时代特征最贴切的是

A.文明的起源 B.统一国家的建立

C.民族政权并立 D.繁荣与开放的社会

16.(2021·山东济南·七年级期末)“第六届上海国际艺术节开幕,京剧艺术表演家尚长荣出演京剧《贞观盛事》中耿直进谏的名臣……”你知道尚长荣扮演角色是:

A.程咬金 B.李世民 C.魏征 D.秦叔宝

17.(2021·山东蓬莱·七年级期末)“谏诤之风是贞观之治的重要体现”,这句话称颂的是

A.隋文帝 B.隋炀帝 C.唐太宗 D.唐玄宗

18.(2021·山东费县·七年级期末)贞观二年,太宗谓侍臣曰:“凡事皆须务本。国以人为本,人以衣食为本,凡营衣食,以不失时(农时)为本。”为此,太宗

A.加强中央集权 B.轻徭薄赋,发展生产

C.完善了科举制 D.勤于政事,虚心纳谏

19.(2021·山东·日照市新营中学七年级期末)以下哪一场景不可能出现在电视剧《贞观长歌》中

A.魏征去世,唐太宗伤心地说:“魏征死了,我失去了一面镜子。”

B.唐太宗告诫太子:水能载舟,亦能覆舟

C.玄奘西行天竺求取佛经

D.唐太宗任用贤相姚崇和宋璟

20.(2021·山东临清·七年级期末)《贞观政要》记载:贞观元年,太宗谓侍臣曰:“死者不可再生,用法须务在宽简……自今以后,大辟(死刑)罪皆令中书、门下四品以上及尚书九卿议之,如此,庶免冤滥。”这段材料反映的是唐太宗( )

A.轻徭薄赋,发展生产 B.制定法律,减省刑罚

C.整顿吏治,完善制度 D.虚心纳谏,从善如流

21.(2021·山东曹县·七年级期末)武则天遗言立无字碑,由后人评说自己的功过。下列是四位同学根据掌握的有关历史知识,为评价武则天撰写的一句碑文。你认为最恰当的应该是( )

A.大大提高了妇女社会地位 B.政启开元,治宏贞观

C.善于纳谏,开创了“贞观之治” D.励精图治,使唐朝进入全盛时期

22.(2021·山东金乡·七年级期末)虽然武则天诛杀公卿,独断专权,但史学家还是肯定了她的功绩。其原因是武则天( )

A.创立殿试制度 B.重用有才之人

C.打击大族势力 D.促进社会发展

23.(2021·山东夏津·七年级期末)在封建的男权社会中,武则天作为我国历史上唯一的女皇帝,引发了时人和后人更多的关注和争议。下列这些评论中,最准确的是( )

A.严刑酷法,实行残暴统治

B.颇有作为,推动了社会经济文化继续发展

C.奢侈腐化,心狠手毒

D.选贤任能,政治清明,创“开元盛世”

24.(2021·山东兰山·七年级期末)宋金以后,开始有游人题字于碑,使武则天的“无字碑”成为有字碑。再历元、明、清各代,碑上逐渐镌刻了许多文字,不仅在内容上自然形成了评价武则天的“碑文”,而且在书法上真、草、隶、篆、行五体皆备,或许这正符合了武则天当初立碑的本意。这表明( )

A.这块碑不是为武则天而立 B.武则天是中国历史上唯一的女皇帝

C.碑文的书法字体比较单一 D.评价武则天的碑文都是后世镌刻的

25.(2021·山东济南·七年级期末)武则天曾下令:凡州县“田畴垦辟,家有余粮”。则地方官吏可得升迁。这体现了武则天( )

A.重用人才 B.重视农业 C.善于纳谏 D.提倡节俭

26.(2021·山东巨野·七年级期末)这个人统治时期经济持续发展,人口增长。著名历史学家郭沫若的评价是“政启开元,治宏贞观。”这个人是 ?

A.李渊 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

27.(2021·山东单县·七年级期末)“以姚崇、宋璟为相,廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”历史上称这段时期为

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

28.(2021·山东高青·七年级期末)诗歌能反映历史现象。下列诗句最能反映“开元盛世”景象的是

A.朱门酒肉臭,路有冻死骨

B.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.稻米流脂粟米白,公私仓康俱丰实

29.(2021·山东·日照市新营中学七年级期末)如下图为某同学设计的唐朝政局的发展图,图中“?”处事件在唐诗中的描述是( )

A.国破山河在,城春草木生 B.王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

C.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室 D.一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千

30.(2021·山东安丘·七年级期末)“盛世的形成不是唐玄宗个人的创造,如果没有唐初以来百余年间社会生产力的发展和社会财富的积累,他是无法成为盛世之君的。”材料中的“盛世”是

A.文景之治 B.光武中兴 C.贞观之治 D.开元盛世

31.(2021·山东沂水·七年级期末)盘点中国古代繁荣强盛的时代,唐朝当位列其中。唐玄宗在位前期唐朝进入鼎盛时期。下列关于“唐玄宗在位前期”统治措施的相关表述不准确的是

A.稳定政局,励精图治 B.制定法律,减省刑罚

C.发展经济,改革税制 D.重用贤能,实行改革

32.(2021·山东·青岛大学附属中学七年级期末)“开元初,上留心理道,革去弊讹,不六七年间,天下大理。河清海晏,物殷俗阜。”下列选项与“上”无关的是( )

A.制定《贞观律》 B.整顿吏治 C.改革税制 D.重用贤能

33.(2021·山东济南·七年级期末)“以姚崇宋璟为相,廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”历史上称这段时期为

A.文景之治 B.光武中兴 C.开元盛世 D.康乾盛世

34.(2021·山东微山·七年级期末)读图,①处是唐朝的鼎盛时期,下列改革措施属于这一时期实行的是

A.整顿吏治、增加官员 B.发展经济、改革税制

C.创立三省六部制度 D.创立殿试制度,亲自面试考生

35.(2021·山东昌邑·七年级期末)诗歌是现实生活的体现。下列诗句反映出唐朝经济繁荣的是

A.四邻何所有?一二老寡妻

B.稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实

C.万国尽征戍,烽火被冈峦

D.城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐

36.(2021·山东滨城·七年级期末)诗歌既抒发作者情怀,也反映社会现象,下列诗句描写的社会现象反映的是

诗句一:姚崇宋璟作相公,劝谏上皇言语切 诗句二:稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实

A.“文景之治” B.“贞观之治” C.“开元盛世” D.“康乾盛世”

37.(2021·山东鱼台·七年级期末)归纳法是非常有效的历史学习方法。下列对隋唐时期阶段特征的描述,正确的是

A.国家的产生和社会变革 B.民族关系发展和社会变化

C.繁荣与开放的时代 D.统一多民族国家的巩固与发展

38.(2021·山东寒亭·七年级期末)潍坊某中学学生以“繁荣与开放的唐朝”为主题进行探究,下列他整理的内容中不符合史实 的是

A.唐太宗时出现“贞观之治”局面 B.唐玄宗时出现“开元盛世”局面

C.武则天时唐朝进入全盛时期 D.都城长安是国际性的大都会

二、综合题

39.(2021·山东崂山·七年级期末)阅读材料,完成下列要求。

材料 太宗皇帝在使用人才上很有特点。他采取“量谋变通”的方式,使官品很低,但才识谋略水平较高的官员能够取得与高层官员平等的议政资格;他鼓励直言进谏,广开言路;他十分重视智囊人才,严厉打击那些嫉妒和陷害人才的无耻小人。在他统治期间,社会稳定、经济发展、疆域辽阔、四夷来朝,全国各族人民和睦相处,共享太平时代。

——摘编自阎耀军《李世民重用智囊人才》

(1)指出材料中“太宗”的年号。

(2)阅读以上材料,围绕其主题提炼一个观点,根据材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清楚)

40.(2021·山东昌邑·七年级期末)在中国历史发展长河中,每个王朝都留下了自己的独特烙印。阅读材料,回答问题。

材料一 隋文帝杨坚把大批官员派到乡下,挨家挨户查验(户籍),还发明了“貌阅”的办法,“貌阅”是用文字描述相貌特征,“大索貌阅”就是把山野乡村翻个遍,把人都找出来,逐个查清,将他们的相貌特征记录在户籍上,以后无法逃匿。这样,使得户数快速增加,官府的赋税也跟着水涨船高。

——据《隋朝灭亡的经济原因》

(1)据材料一,分析隋文帝加强户籍管理的目的。

材料二 唐太宗的独特之处,是在治理国家上,对君主个人的局限性有比较清楚的认识,比较讲究统治方式和方法……他新设弘文馆,进一步储备天下文才,以隋炀帝拒谏亡国为戒,即位后尽力求言,又鼓励群臣批评他的决策和风格,尽力使隋制趋于完善。

——据《变局》选编

(2)据材料二和所学知识,举出唐太宗为避免“君主个人的局限性”而采取的“统治方式和方法”。

材料三 军机处通过秘密奏折和朱批谕旨进行讨论,这是一种中枢决策的好办法。首先,对一些事务进行决策可以使君臣之间相互了解彼此的观点、立场,以及实施中可能出现的利弊得失,从而提高决策的准确程度。其次,可以私下商议,待到成熟后再公诸于众,避免因廷臣不理解其作用与意义而引起强烈震动或重大分歧,有利于政局的安定。

——据《清代中枢决策研究》

(3)据材料三,指出军机处中枢决策采用的好办法。并概括这种方法的积极作用。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

依据所学知识可知,581年,北周外戚杨坚夺取政权,建立隋朝,年号开皇,隋炀帝的暴政,使得生产遭到严重的破坏,加之天灾严重,民不聊生。百姓被迫起而反抗,618年,隋炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡,前后仅经历了37年,D项符合题意;ABC三项的时间不正确,排除;故选D。

2.B

【详解】

根据所学可知,隋炀帝实行暴政,奢侈残暴,导致农民起义,最终隋王朝灭亡,故B符合题意;开凿大运河加重了人民负担,是一个重要原因,故A不符合题意;赐死哥哥杨勇显示了在争夺皇位中的无情,故C不符合题意;创立科举制是隋朝政治制度建设中的一大贡献,故D不符合题意。故选B。

3.B

【分析】

【详解】

根据所学可知618年李渊称帝建立唐朝,定都长安,经历贞观之治、开元盛世、安史之乱、黄巢起义,到907年灭亡,与材料图片相吻合,故选B;秦朝建立于公元前221年,宋朝建立于960年,明朝建立于1368你那与材料内容不符,ACD错误。

4.A

【详解】

依据所学可知,唐太宗统治时期,虚心纳谏,重用贤能,吸取隋亡的教训,在政治、经济、法律等方面推行了一系列的改革措施。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,国力增强,被誉为“贞观之治”,“开明君主吸隋训,贞观之治创唐荣”是描写唐太宗的,故A符合题意;“武周政治得发展,无字之碑任后评”描写的是武则天,故B不合题意;“调整政策呈开元,沉淫清色误王国”描写的是唐玄宗,故C不合题意;“陈桥兵变成君主,黄抱加身显威风”描写的是赵匡胤,故D不合题意。故此题选A。

【点睛】

抓住题干关键词“唐太宗、贞观之治”是解题的关键,逐一分析各选项。

5.D

【详解】

依据题干的图表信息,结合所学可知,隋朝灭亡之后,李渊建立了唐朝,唐朝在唐太宗的治理下,出现了繁荣的景象,被称为贞观之治,后来的唐玄宗时期,唐朝达到鼎盛时期,被称为开元盛世,D项符合题意;北魏孝文帝改革是在三国之后,不是隋朝之后,A项不符合题意;南宋时期定都建康,发展江南,南宋不是隋朝之后的朝代,B项不符合题意;隋朝的隋炀帝开凿了大运河,创立了科举制,C项不是隋朝之后,C项不符合题意;由此可知,ABC三项都不符合题意,排除;故选D。

【点睛】

解题的关键是抓住题干的表格信息,正确把握历史朝代的更替的时间,逐一分析四个选项的朝代的存在的时间,抓住隋朝的时间和五代十国的时间,利用排除法解答本题,需要学生具备扎实的基本功的同时,能够掌握各个朝代的存在的具体时间。

6.A

【详解】

唐太宗吸取前朝灭亡的教训,虚心纳谏,知人善用,他统治时期出现贞观之治的治世局面。武则天重视发展农业,继续实行发展农业生产,宣布贤才的政策,人称她的统治“政启开元,治宏贞观”。唐玄宗统治前期,整顿吏治,亲自选拔地方官员,出现了开元盛世的局面。故材料共同说明了唐朝兴盛的原因,故选A;只有武则天提及了农业的发展措施,排除B;唐太宗到唐玄宗这一时期是唐朝逐渐兴盛的过程,故C错误;题干说明了唐太宗、武则天唐玄宗治理国家的措施,并不存在有关割据势的信息,故D错误。故选A。

7.A

【详解】

题干材料中的描述“唐太宗把太子成年礼这一重大礼仪,由农忙的二月改在十月举行。进攻突厥这样的重要战争,也放在十月到次年一月的冬闲时进行”,体现了唐太宗的“民本”思想,避免干扰生产。在唐太宗时期能体现这一思想的经济政策就是轻徭薄赋,重视农业生产。在这一思想的指导下,唐太宗励精图治,国力逐步加强,历史上称当时的统治为“贞观之治”。A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

【点睛】

本题的关键点是分析题干,注意准确识记唐太宗的相关知识点。

8.B

【详解】

根据题干信息 “以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失”。结合所学知识可知,最能秉持这一理念的皇帝是唐太宗。唐太宗认为治理好国家的关键是选贤用能,他知人善任,唯才是举;他为政期间,吸收隋亡教训,勤政爱民;唐太宗认识到,只有虚心纳谏,才能避免因君主个人的失误而导致国家灭亡。所以他鼓励臣下直言,并能从谏如流,把魏征比喻为可以“知得失”的一面镜子。选项B符合题意。汉武帝、明太祖、康熙帝与题干内容没有联系,选项ACD不符合题意。故选B。

9.D

【详解】

结合所学知识可知,唐太宗时期,注重纳谏任用贤才和虚心纳谏,当时比较著名的纳谏大臣是魏征,他前后向太唐宗进谏二百多次,是最著名的谏臣,受到唐太宗的器重,后来魏征去世,唐太宗十分痛心,说自己失去了一面镜子,可见题干材料中被唐太宗誉为“一面镜子”的著名进谏的名臣是魏征,D符合题意;房玄龄、杜如晦是宰相,AB排除;姚崇是唐玄宗时期的宰相,C排除。故选择D。

10.D

【详解】

依据材料“任贤能、受谏诤,即可,何谓为难?”可知唐太宗的治国策略是任用贤才和虚心纳谏,依据材料“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。”可知唐太宗的治国策略是吸取隋朝灭亡的教训,①②③符合题意,材料中没有提及三省六部制,故本题选D

11.C

【分析】

【详解】

唐太宗时期.唐太宗的年号贞观,他在位时政治比较清明,经济发展快速,国力逐步强盛,历史上称其统治为“贞观之治”。ABD不符合题意,C符合题意,所以本题答案选C。

12.C

【详解】

根据材料“他倡导和鼓励进谏,在专制体制下,实行了一定内容和形式的‘民主’,使……诤谏成风,政治生活趋向健康和谐。”,结合所学知识可知:唐太宗实行以民为本的治国思想,以德服人,实行开明的民族政策。630年3月,西域和北部边疆各族的君长来到长安,请尊奉唐太宗为各族共同的首领“天可汗”。唐朝初年唐太宗李世民在位期间出现政治清明、经济复苏、文化繁荣的治世局面,因其时年号为"贞观"(627年-649年) ,故史称"贞观之治"。故选项C符合题意;“文景之治”是汉文帝和汉景帝的治世盛世,故选项A不符合题意;“光武中兴”是东汉刘秀的治世盛世,故选项B不符合题意;“开元盛世”是唐玄宗的治世盛世,故选项D不符合题意。故答案为C。

13.A

【详解】

依据所学知识可知,贞观年间在位的皇帝是唐太宗626年继承皇位,次年改年号贞观,唐太宗统治时期,经济发展、政治清明、人民安居乐业。唐太宗时期的统治被称为贞观之治。故选A。

14.D

【分析】

【详解】

“为君之道,必须先存百姓”体现了唐太宗的民本思想,为此他轻徭薄赋,发展生产,D项正确;虚心纳谏,广开言路说明他积极听取下属意见,排除A项;重用贤才,知人善任体现了用人思想,排除B项;注重文教,编修经籍体现了文教思想,排除C项。故选D项。

15.D

【详解】

唐朝的时代特征是繁荣与开放,一方面封建经济繁荣,先后出现过贞观之治、开元盛世的盛世局面,另一方面对外开放频繁,中外交流活跃,如鉴真东渡,玄奘西游等,D正确;文明的起源对应的是远古时代,A排除;统一国家的建立开始于秦朝,B排除;民族政权并立对应的是两宋时期的民族关系,C排除。故选D。

16.C

【详解】

依据题干“《贞观盛事》中耿直进谏的名臣……”,结合所学知识,唐太宗贞观时期,吸取隋亡教训,励精图治,善于纳谏,其中大臣魏征以直言进谏而著称,故C符合题意;程咬金和秦叔宝是唐朝开国名将,协助李世民南征北战建功立业,故AD不符合题意;李世民指的唐太宗,故B不符合题意;故选C。

17.C

【详解】

“贞观”是唐太宗李世民的年号,所以“谏诤之风是贞观之治的重要体现”这句话称颂的是唐太宗,C符合题意;隋文帝是隋朝的开国皇帝,A排除;隋炀帝是隋朝时期的暴君,B排除;唐玄宗创造的是开元盛世,D排除;故选C。

18.B

【详解】

依据题干“人以衣食为本,凡营衣食,以不失时(农时)为本。”可见体现了唐太宗以农为本、发展农业的思想,为此他注意轻徭薄赋,减轻农民负担,发展生产,故B正确;ACD都是唐太宗时期的治国措施,但是与发展农业生产没有直接关系,排除。故选B。

19.D

【详解】

依据所学可知,电视剧《贞观长歌》从唐太宗李世民登基称帝开始,至其子唐高宗登基结束,刻画了唐太宗在位共23年的历史,唐玄宗任用贤相姚崇和宋璟,D项正确;ABC项都发生在唐太宗统治时期,排除ABC项。故选D项。

20.B

【分析】

【详解】

根据材料“用法须务在宽简”,可知唐太宗强调法度必须宽容,“大辟(死刑)罪皆令中书、门下四品以上及尚书九卿议之,如此,庶免冤滥”,说明唐太宗主张谨慎量刑,可以减少百姓冤案,故B正确;材料主要论述唐太宗对刑罚的看法,与农业生产无关,故排除A;唐太宗主张谨慎用刑,宽容量刑的目的是为了缓和社会矛盾,维护统治秩序,故排除C;材料主要体现唐太宗对刑罚的看法,与虚心纳谏无关,故排除D。故正确答案为B。

21.B

【详解】

武则天统治时期,注重减轻农民负担,采取各种措施促进社会生产继续发展,有着“政启开元,治宏贞观”的美誉,为唐朝全盛时期的到来奠定了基础,故选B。

22.D

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,武则天在位时期,重用人才,奖励农业生产,促进了唐朝经济的发展,她的统治被称之为“政启开元,治宏贞观”。所以武则天诛杀公卿,独断专权,但史学家还是肯定了她的功绩。其原因是武则天在位时的统治措施促进社会发展,D项符合题意;ABC三项不符合题意;故选D。

23.B

【详解】

依据所学知识可知:武则天作为我国历史上唯一的女皇帝,后人对她执政时期的评价是颇有作为,“政启开元,治宏贞观”,故选项B符合题意;“严刑酷法,实行残暴统治”和“奢侈腐化,心狠手毒”都只强调负面作用,不够准确,故选项AC不符合题意;“选贤任能,政治清明,创‘开元盛世’”是评价唐玄宗,故选项D不符合题意。故答案为B。

24.D

【详解】

武则天统治期间,继续实行唐太宗发展农业、选拔人才的政策,使唐朝社会经济继续发展,国力逐步增强,所以人们称她的统治为“治宏贞观,政启开元”,为“开元盛世”局面的出现奠定了基础。“宋金以后,开始有游人题字于碑,使武则天的“无字碑”成为有字碑。再历元、明、清各代,碑上逐渐镌刻了许多文字”表明评价武则天的碑文都是后世镌刻的,故D符合题意;武则天的“无字碑”本来就是为武则天而立,排除A;并非因为武则天是中国历史上唯一的女皇帝而立“无字碑”,排除B;由材料“”,可知碑文的书法字体比较丰富,排除C。故选D。

25.B

【详解】

依据题干材料信息“凡州县‘田畴垦辟,家有余粮’。则地方官吏可得升迁”体现了武则天非常重视田地的开垦和粮食的产量,奖励开垦田地多、粮食产量多的地区的官吏,这是她重视农业的表现。故B项正确;AC两项指的是她重用人才,善于听取人才的意见,与题干表达意思不符,排除AC两项;D项与题干表达意思不符,排除D项。故答案为B项。

26.C

【详解】

根据所学可知,武则天统治时期经济持续发展,人口增长,它“政启开元,治宏贞观”,故C符合题意;李渊建立唐朝,故A不符合题意;唐太宗开创贞观之治,故B不符合题意;唐玄宗开创开元盛世,故D不符合题意。故选C。

27.D

【详解】

据所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇、宋璟等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。使开元年间政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,D符合题意;汉文帝、汉景帝时期出现文景之治,A排除;东汉出现光武中兴,B排除;唐太宗统治时期出现贞观之治的局面,C排除。故选择D。

28.D

【详解】

根据所学知识,“稻米流脂粟米白,公私仓禀俱丰实”的大意为:稻米、粟米雪白如流脂,无论国家还是私人的粮仓里,都盛得满满当当,这两句描写唐玄宗开元时期农业生产繁荣,国富民丰的情景,符合材料中“开元盛世”的景象,D符合题意;“朱门酒肉臭,路有冻死骨”是杜甫的诗句,大意为:贵族人家的美味佳肴食用不完,只好让它腐烂发臭;黎民百姓饥寒交迫,悲惨地死在路边,不能反映“开元盛世”景象,A不符合题意;“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”鼓励人们不畏艰险,坚持自己的理想,不能反映“开元盛世”景象,B不符合题意;“野火烧不尽,春风吹又生”赞扬了野草顽强的生命力,不能反映“开元盛世”景象,C不符合题意。综上所述ACD都 不符合题意,故选D。

29.C

【分析】

【详解】

由示意图可知,“?”处时期位于武则天统治之后和安史之乱之前,因而该时期是唐玄宗统治时期,结合所学知识可知,唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”就是对这一盛世的描述。C选项符合题意;A对安史之乱的描述,不符题意,排除;B是北宋陆游的诗歌,所处时代不符合题意,排除;D是韩愈的作品,反映唐朝后期的情况,不符合题意,排除。

30.D

【详解】

根据“盛世的形成不是唐玄宗个人的创造”可知,材料反映的“盛世”指的是开元盛世,唐玄宗统治前期,政治清明,经济繁荣,唐朝进入全盛时期,历史上称之为“开元盛世”,D符合题意;西汉初期出现文景之治,A排除;东汉时期出现治世局面光武中兴,B排除;唐太宗时期开创贞观之治,C排除。故选择D。

31.C

【详解】

结合所学内容可知,唐玄宗在位时期没有改革税制,所以C项表述不准确,符合题意,故选C;唐玄宗在位时期稳定政局,励精图治,制定法律,减省刑罚,重用贤能,实行改革,ABD表述正确,不符合题意,排除。

32.A

【详解】

本题要求选出错误的选项。唐玄宗统治前期的年号是开元。根据“开元初”可知,“上”是唐玄宗,而贞观是唐太宗的年号,故《贞观律》与唐太宗有关,故A项符合题意;唐玄宗任用熟悉吏治、富于改革精神的姚崇等人当宰相,“励精为治”。唐玄宗整理财政,尤其重视地方吏治,把中央优秀官吏下放到地方任职,并亲自考核县令的政绩,故排除BCD。故选A项。

33.C

【详解】

依据题干的“以姚崇宋璟为相廓清武后则天以来之积弊,励精图治,至民夜户不闭,道不拾遗。遂达臻全盛。”结合所学知识可知,唐玄宗即位后,任用姚崇、宋璟等人当宰相,重视地方吏治,还注意节俭。唐玄宗统治前期的年号是开元,开元年间政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口增加,唐朝进入全盛时期,史称“开元盛世”,故C项正确;汉文帝、汉景帝时期出现文景之治,故排除A项;东汉出现光武中兴,故排除B项;康乾盛世出现于清朝前期,故排除D项。故选C。

34.B

【详解】

据图示内容可知,①处位于贞观之治之后,是唐朝的鼎盛时期,但位于唐朝达到最鼎盛之前,综合所学可知应该是开元时期,此时在位的皇帝是唐玄宗,他发展经济,改革税制,推动了唐朝经济的发展,故选B项;整顿吏治、增加官员是在贞观之治时期,排除A项;唐朝建立之前就已经出现了三省六部制,排除C项;创立殿试制度的是武则天,排除D项。故选B项。

35.B

【分析】

【详解】

依据所学可知,“稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实”此诗句是杜甫所作,描写的是唐玄宗开元年间农业生产繁荣,国富民丰的情景,所以诗句反映出唐朝经济繁荣的是B,B项符合题意;A项是杜甫《无家别》中的诗句;描述安史之乱后百姓的凄惨生活,排除;C项是杜甫在《垂老别》一诗中描述唐玄宗统治时期的安史之乱,导致唐朝由盛转衰,排除;D项是唐朝诗人王建的作品,反映的是唐朝时期的民族融合情景,排除。故选B。

36.C

【详解】

依据题干诗句和所学知识,唐玄宗统治前期,年号开元,当时的玄宗励精图治,重用姚崇宋璟等贤臣,唐朝进入鼎盛时期,社会安定,经济发展,仓库充实,史称开元盛世,C正确;“文景之治”出现在西汉汉文帝、汉景帝时期,A排除;“贞观之治”出现在在唐太宗时期,B排除;“康乾盛世”出现在清朝前期康熙、雍正、乾隆时期,D排除。故选C。

37.C

【详解】

结合所学知识可知,隋唐时期经济繁荣,国力强盛,实行对外开放政策。隋唐时期阶段特征是繁荣与开放,C项正确;国家的产生和社会变革指的是夏商周时期,故A不符合题意,排除A项;民族关系发展和社会变化指的是宋辽时期,故B不符合题意,排除B项;统一的多民族国家的巩固与发展指的是明清时期,故D不符合题意,排除D项。故选C项。

38.C

【分析】

【详解】

根据所学可知,唐玄宗时出现开元盛世,唐朝进入全盛时期,C项不符合史实,符合题意,故选C;唐太宗时出现“贞观之治”局面,唐玄宗时出现“开元盛世”局面,唐朝都城长安是国际性的大都会,ABD三项符合史实,不符合题意,排除。

【点睛】

39.(1)年号:贞观。

(2)观点:国家强盛或发展离不开人才。

论述:唐太宗统治时期,广纳贤才,知人善任,重用魏征、房玄龄、杜如晦等人,在他统治期间,政治比较清明,经济进一步发展,国力增强,文教昌盛,出现了“贞观之治”的盛世局面;武则天统治时期,大力发展科举制度,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格降人才,扩大了统治基础,为后来开元盛世局面的出现奠定了基础。

结论:人才是推动国家发展或强盛的核心动力。

说明:其他符合题意的观点也可。

【详解】

(1)依据材料“摘编自阎耀军《李世民重用智囊人才》”,结合课本所学可知,626年,李世民继承皇位,次年改年号为“贞观”,他就是历史上著名的唐太宗。

(2)依据材料“太宗皇帝在使用人才上很有特点。他采取‘量谋变通’的方式,使官品很低,但才识谋略水平较高的官员能够取得与高层官员平等的议政资格;他鼓励直言进谏,广开言路;他十分重视智囊人才,严厉打击那些嫉妒和陷害人才的无耻小人。”“在他统治期间,社会稳定、经济发展、疆域辽阔、四夷来朝,全国各族人民和睦相处,共享太平时代。”可知材料主要表达的唐太宗重要人才,促进了唐朝社会的发展。由此确定主题:国家强盛或发展离不开人才;结合课本所学可知,唐太宗统治时期,广纳贤才,知人善任,重用魏征、房玄龄、杜如晦等人,在他统治期间,政治比较清明,经济进一步发展,国力增强,文教昌盛,出现了“贞观之治”的盛世局面;武则天统治时期,大力发展科举制度,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格降人才,扩大了统治基础,为后来开元盛世局面的出现奠定了基础。由此得出结论:人才是推动国家发展或强盛的核心动力。

40.(1)防止百姓逃税;增加政府的收入。

(2)虚心纳谏,从善如流;广纳贤才,知人善用;完善三省六部制。

(3)秘密奏折和朱批谕旨。提高决策的准确度;有利于政局的安定。

【详解】

(1)据材料一的“将他们的相貌特征记录在户籍上,以后无法逃匿。这样,使得户数快速增加,官府的赋税也跟着水涨船高。”可知隋文帝加强户籍管理的目的是:防止百姓逃税;增加政府的收入。

(2)据材料二的“他新设弘文馆,进一步储备天下文才,以隋炀帝拒谏亡国为戒,即位后尽力求言,又鼓励群臣批评他的决策和风格,尽力使隋制趋于完善。”和所学知识可知,唐太宗为避免“君主个人的局限性”而采取的“统治方式和方法”是:虚心纳谏,从善如流。重用敢于直言的魏征;广纳贤才,知人善用。房玄龄善于谋略,杜如晦敢于决断,他们都是贞观时期著名的宰相;完善隋朝的三省六部制。

(3)据材料三的“军机处通过秘密奏折和朱批谕旨进行讨论,这是一种中枢决策的好办法。”可知军机处中枢决策采用的好办法是秘密奏折和朱批谕旨。据材料三的“对一些事务进行决策可以使君臣之间相互了解彼此的观点、立场,以及实施中可能出现的利弊得失,从而提高决策的准确程度”可知秘密奏折和朱批谕旨的积极作用是:提高决策的准确度;据材料三的“可以私下商议,待到成熟后再公诸于众,避免因廷臣不理解其作用与意义而引起强烈震动或重大分歧,有利于政局的安定。”可知秘密奏折和朱批谕旨的积极作用是:有利于政局的安定。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源