2.4 《《诗经》两首》课件(人教必修2)

文档属性

| 名称 | 2.4 《《诗经》两首》课件(人教必修2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 20:51:00 | ||

图片预览

文档简介

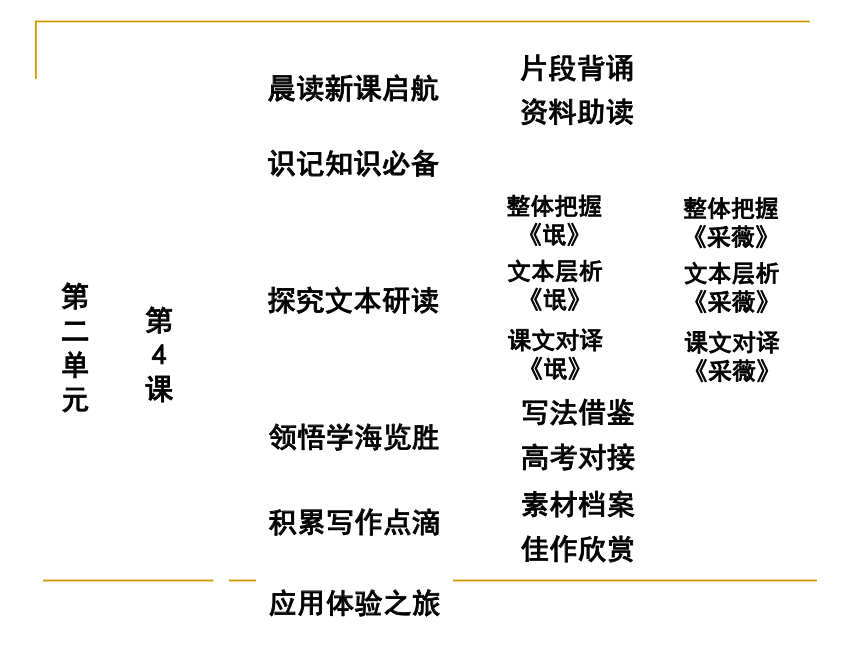

课件113张PPT。第4课晨读新课启航识记知识必备探究文本研读领悟学海览胜积累写作点滴应用体验之旅片段背诵资料助读整体把握《氓》文本层析

《氓》写法借鉴高考对接素材档案佳作欣赏第二单元课文对译

《氓》整体把握《采薇》文本层析

《采薇》课文对译

《采薇》感悟《诗经》

1.诗三百,思无邪,一杯千忧散,三杯万事空。《诗经》,就像一个有情义的男子,怀着一种虔诚的信念,为生活许下一个执著不变的承诺。时而喜欢在湄水之畔流连,在凄美的月色下踉跄低回,在茫茫的苍原上传达爱慕与唱和;时而喜欢吟唱着“蒹葭苍苍,白露为霜”来表达他们的情意;时而喜欢咏诵着“有美一人,清扬婉兮。邂逅相遇,适我愿兮”来记录曾与心爱的女子有过的浪漫相遇;时而喜欢高呼着“有女同车,颜如舜华”来梦想着以后美好的日子。 人生如此,浮生如斯,情生情死,乃情之至。《诗经》,也好像一位美丽有内涵的女子,需要我们用心去解读,去发掘。简单质朴是她的心性,优美以及深邃是她的涵养。在悠悠苍天、广袤大地上,有采卷耳的姑娘们,有在田园里劳作的小伙子们,他们回忆的是曾经沙洲河上那阵阵的欢声笑语,他们回忆的是时常流淌在梦里的那些美好的人生与理想,就这样揣着一份难言的情愫,他们的语言在静夜这条古老的河流里辗转反侧,流淌了几千年,誓言传承亘古未变。 在静谧的深夜里品读《诗经》,我眼睛里的现代世界瞬间铅华褪尽,我所站着的土地上不再是高楼大厦,灯红酒绿,而是一片郁郁葱葱、林木森森的原始丛林,借助《诗经》,我仿佛看到了三千年前的古人风貌,牧童短笛,野鹿呦呦,莺燕翔舞,河口小洲,漫漫溪水,有采蒲的姑娘,有勤劳的汉子…… 2.时光悄然流转。那是一个怎样的世界呢?在田地与山野之中,在湖泊与河流之畔,在一望无际的大地和天空之间,在野草与野花的苦寒清香之间,人们采摘着快乐、忧伤和梦想。生活的每一个瞬间,随口吟唱,便化为质朴的诗。他们或许没有想到,这些简简单单、来自心灵的诗将会流传百世,被一代又一代的人们传诵,成为这古老国度的诗歌之源,赐给历代诗人无尽的灵感。 “思无邪”,那个时代的爱情也有野花的自在芬芳。芦荻飘飞似雪的季节,年轻的他和她在原野上相遇。进入他和她视野的,是彼此。当希望有一个人出现时,这个人出现了,于是难以离弃,于是携手百年。生命是如此偶然,爱情又是这样的单纯却执著。我开始仰慕我们的祖先,仰慕他们泉水般清澈的那一份心境。文明古国最为经典的爱情,却是远离了传说的残忍与现实的冷酷的。古典的爱,是芦苇湖畔的水雾蒙蒙,是风中蔓草的轻摇翩翩,是三月桃花的浅笑盈盈。是尊重,对于生命最自然的渴望;是追求,为了生命性灵应有的完整;更是活泼人性的体现,对天地精神的遵从。这样的爱洗尽铅华、素面朝天,如深山中的美玉闪着千年不变的光。 或许,诗的最高境界就是返璞归真的白话,不加修饰,却能吟出心灵的乐章。读着两千多年前我们祖先写下的诗,会有一些柔情的讶然。埋入土里死去的生命,像音符一样在自己身处的时间里,产生了一种清澈的乐感。这是一种很奇妙的感受。 1.《氓》

本诗是春秋时期的一首民歌,当时青年男女交往比较自由。郑、卫一带风俗更是浪漫,桑涧濮上、城隅河畔,青年男女幽期密约、投桃报李,并常以诗歌互表衷肠。

诗歌深刻反映了春秋时期被压在社会最底层的劳动妇女的可悲命运,显示了男女社会地位的不平等,也在客观上揭露和控诉了那个时代社会制度的不合理。 2.《采薇》

本诗是《诗经·小雅》中的一篇。历代注者关于它的写作年代说法不一,但据它的内容和其他历史记载的考订是周宣王时代的作品的可能性大些。周代北方的 狁(即犬戎)已十分强悍,经常入侵中原,给当时北方人民的生活带来不少灾难。历史上有不少周天子派兵戍守边外和命将士出兵打败 狁的记载。《诗经》六义

《诗经》“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。“风、雅、颂”是按音乐的不同对《诗经》的分类,

“赋、比、兴”是《诗经》的表现手法。 “风”又称“国风”,国风是当时当地流行的歌曲,带有地方色彩。从内容上说,大多数是民歌。“雅”多数是朝廷官吏及公卿大夫的作品,有一小部分是民歌。其内容几乎都是关于政治方面的。“颂”是贵族在家庙中祭祀鬼神、赞美治者功德的乐曲,在演奏时要配以舞蹈。

“赋”是直陈其事,描述一件事情的经过。“比”是打比方,用一个事物比喻另一个事物。“兴”是从一个事物联想到另外一个事物。四 言 诗

四言诗:每句4字或以4字句为主的诗歌样式。盛行于西周。中国第一部诗歌总集《诗经》所录305篇,其形式基本上是整齐的四言体,节奏为每句二拍,这显然是在原始歌谣的基础上发展起来的,适应了当时的社会生活和语言发展的状况。到了西汉时期,五言诗在民间悄然兴起,但文人诗仍以四言为主。东汉以后,五言诗占领了诗坛的主要地位,四言诗渐趋衰落。能继承《诗经》遗风,称得上四言诗的只有曹操、嵇康、陶渊明、韩愈、柳宗元等人的少数诗作。如曹操的《短歌行》(“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康……”)可作为当时四言诗的代表。非不是吁唉脱脱身畔边岸“至”,到,到达;“于”,介词,引出处所把……当做指多年动词,说动词,说名词,言语名词,预兆助词,无实义动词,顺心,满足形容词,通,达副词,终于,竟qiāng,动词,请,愿jiāng,动词,扶,持qiāng,动词,请,愿jiàng名词,将领jiàng动词,率领mǐ,副词,无,没有mǐ,动词,倒下动词,登上动词,交加,连接shèng名词,四马一车为一乘动词词头,无义动词,乘坐动词,充满动词,负载名词,年介词,把介词,用介词,由于,因为副词,通“已”,已经在早上,在夜里变黄贫苦的生活使……不专一使……三心二意五、文言句式

1.宾语前置

秋以为期(“以秋” 为期)

2.判断句

匪我愆期,子无良媒(“无”表否定判断)暮年末花盛开的样子急紧急将帅士兵动词,指薇菜冒出地面动词,做出,制造出动词,指使,委托动词,派,让语气词,无实义代词,这动词,回家动词,到来下雨天天,日日五、文言句式

判断句

(1)不遑启居, 狁之故(“不”表否定判断)

(2)彼尔维何,维常之华(“维”表判断)《氓》[课文主旨]

《氓》是《诗经》中一首带有叙事性质的抒情长诗。作品通过一位被损害、被遗弃的妇女的自述,描写了她不幸的婚姻生活,反映了在封建社会夫妇间所常见的具有代表性和普遍性的事件。诗中女主人公无处申诉的哀苦、难言的悔恨和决绝的心志,至今读来仍使我们深为感动。[脉络梳理] 1.《氓》一诗中,“氓”和诗中的“女子”是一个怎样的形象?请加以概括。

提示:(1)“氓”是一个无感情、无信义、自私自利、卑劣、凶暴的负心汉。(2)“女子”是一个善良、勤劳、淳朴、不畏贫苦、清醒、坚强的女子。 2.赋、比、兴手法的运用是本诗的主要特色,请你分析下面例句的表达效果。

提示: 按事情发生的顺序来铺叙,本句是写“氓”的初恋时期,表现了一个小伙子为了爱情借交换布匹来找心爱的姑娘的情景 以桑叶新鲜润泽的自然情状喻女子年轻貌美之情状,也指两人恋爱时情意浓密 以桑叶枯黄掉落的自然情状比喻女子年老珠黄之情状,也指氓变心感情枯竭。同时由桑树引发对自己年长色衰,惨遭遗弃的叙述《采薇》[课文主旨]

《采薇》是《诗经·小雅》中的一首戍边之歌。全诗分为六章,每章八句,比较完整地展现了征人由久戍思归到归时痛定思痛的感情历程。[脉络梳理] 1.“采薇采薇”“曰归曰归”的主语是谁?两句在诗中反复出现,有什么表达作用?

提示:(1)士兵。(2)前者表现军粮不足,士兵生活艰苦;后者表现士兵内心思家的呼唤。 2.“四牡业业”“四牡骙骙”“四牡翼翼”四句中的叠词有什么表达作用?

提示:写战马的高大强壮,步伐整齐,加以精良的装备,显示出赫赫军威,传达出抒情主人公强烈的自豪感、高昂的斗志、必胜的信念和饱满的爱国热情。 3.“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!”以上四句运用了什么表现手法?诗人是如何抒发情思的?

提示:(1)对比、衬托。(2)前四句,以乐景写哀情,实写景,虚写情,以景寓情,以鲜明的画面表达强烈的感情;后四句,先描写行军路中的感受,然后直抒胸臆。 4.《采薇》写的是一位长期戍边的士兵在回家途中的所思所感。请概括一下各章的内容,探究士兵对戍守边防的态度是怎样的。

表现戍卒远别家室、历久不归的凄苦心情写将帅车马服饰之盛和戍卒的辛劳写归途的艰辛和心情的悲苦对 狁满怀怨恨,在战斗中充满同仇敌忾、毫不懈怠之情,并对己方的装备大加赞美,表现出一种自豪感提示:《氓》

1.叙事抒情的结合及比兴手法的运用

诗歌以一个女子自述的口吻,讲述了她从恋爱到结婚、再到被遗弃的过程。尤其是《氓》中的第三、四两章皆以桑树起兴,从诗人的年轻貌美写到体衰色减,同时揭示了男子对她从热爱到厌弃的经过。“桑之未落,其叶沃若”,以桑叶之润泽有光,比喻女子的容颜亮丽。“桑之落矣,其黄而陨”,以桑叶的枯黄飘落,比喻女子的憔悴和被弃,切合人物的身份,形象生动和谐。“于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽”,则用“戒鸠无食桑葚以兴下句戒女无与士耽也”(朱熹《诗集传》)。其中两个感叹句,语调激切,以警醒、提示的口吻劝告所有的女性。“士之耽兮……不可说也”,语气舒缓,流露出女主人公的无奈和无助,令人同情。女子以反省的口气回顾了婚后的生活,找寻被遗弃的原因。《氓》是叙事、抒情和比兴结合的典范例子。 2.对比手法的运用

《氓》是女主人公在回忆中叙事、抒情的,在回忆中运用对比的手法。《采薇》

重章叠句的表现手法

全诗共六章。前三章采用复沓的形式,描写征夫转战边陲、饥渴劳苦、久戍不归的情景。虽为复沓,但复中有变,或易一字,或易一句,既显示出时间的推移,也写出久戍不归后的痛苦逐渐加深,表现出层次的递进和感情变化的波澜。四、五章追述往昔紧张的战斗生活。先用烘云托月之法,表现了将士们高昂的精神面貌;然后用简练的笔墨描述了军马倥偬、浴血苦战的实况。末章刻画了归途中亦悲亦喜的矛盾心理。头两句回忆往昔从军时的美好情景,次四句描写归途中的艰苦环境,两相对照,对比强烈。最后两句,以少胜多,既写出了对艰苦的从征生活的感慨,也隐含着对家乡亲人的忧念。自己有幸能生还,马上就可以与亲人团聚了,欣喜之情自不待言。但经过这么多年,家中亲人生死存亡又如何呢?一股忧伤的感情便涌上心头。诗人把这种亦喜亦忧的矛盾心情表现得细腻真切。鉴赏诗歌的形象 诗歌作品的形象指的是诗歌作品创造出来的生动具体的、寄寓作者的生活理想和思想感情的艺术形象。

就诗歌的形象而言,偏重叙事的诗歌主要指人物形象,偏重抒情的诗歌则多指抒情主人公的形象,偏重写景的诗歌偏向于意象与物象。 如《氓》一诗中就塑造了一个“女子”的形象。

在这首诗中,先后描写了女主人公的三个生活片段。通过女主人公婚前婚后的思想感情的深刻变化,并从她同氓的相互对比映衬中鞭挞了丑恶,捍卫了人格尊严,展现了一个真诚、勇敢、善良、坚强的女子形象。 如《采薇》中有一个重要的物象“柳”字——“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”。千百年来,人们常用“折柳”表示送别时的不忍分别,又常用“依依”二字,表示惜别之情。古人赠柳,寓意有二:一是柳树易生速长,用它送友意味着无论漂泊何方都能枝繁叶茂,而纤柔细软的柳丝则象征着情意绵绵;二是柳与“留”谐音,折柳相赠有“挽留”之意。 (2011·重庆高考)阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡 江

[明]张弼

扬子江头几问津,风波如旧客愁新。

西飞白日忙于我,南去青山冷笑人。

孤枕不胜乡国梦,敝裘犹带帝京尘。

交游落落俱星散,吟对沙鸥一怆神。 指出“吟对沙鸥一怆神”中“沙鸥”意象的作用。

答:__________________________________________

__________________________________________________ 解析:赏析意象的作用,首先是把握住诗歌所要表达的思想内容,因为意象是为表达诗歌的思想内容而服务的;其次赏析意象的作用还要关注意象的特点。

参考答案:以到处飞翔的沙鸥衬托作者的孤单漂泊。1.鉴赏诗歌形象应走好三步

(1)分析形象描写,识别性质。

(2)概括描述形象特征。

(3)展示形象的意义(作用)。2.简答题答案也应由以下三部分构成

(1)诗歌塑造了(描述了)什么形象(意境)。

(2)形象(意境)的基本特征(如何展现的)。

(3)形象的意义(作者的情感、理想、追求、品性等)。 3.鉴赏文学形象三部曲:分析语言,再造想象,把握意象

(1)通过语言分析,把握形象的外形与内涵。

把握外在形象后面所诉言外之意,是鉴赏成功的关键所在。例如在“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”所描绘的“孤帆”“远影”这一系列形象中,感悟到作者由渡口相送直至“远影”消尽,而作者仍然驻足远望,久久不肯离去的深沉而浓郁的绵绵友情。 (2)通过再造想象,填补形象空白。

诗歌言简意赅,讲究含蓄美、不直露的语言特点,要求我们鉴赏时应通过想象,把作品留下的空白补充完整,使之成为完整的形象、情节或意境。 (3)拨开意象的“迷雾”,领悟言外的诗情。

古诗在表达思想感情时,往往通过寄情于物的方式,采用具体而生动的形象,把复杂而深刻的内心情感投射到客观的物象、形象上,从而使诗人的思想感情——“意”和客观的物象、形象——“象”,相互交融,相互渗透,相互统一,从而构成了“意象”。意象是渗透着诗人感情的客观物象。因此,鉴赏诗歌的形象,其最终的目的,就是要拨开意象的“迷雾”,见到思想感情的“天日”。课内素材 氓, 一个对感情不忠贞的人,一个对爱情不专一的人,一个不念往日恩爱、无情无义的人,一个对家庭不负责任、始乱终弃的人。 而《卫风·氓》中的女子,在粉红的爱情里痴迷陶醉时,她纯真浪漫、柔情似水;陡然跌落至婚变的黑色深渊后,她怨恨悲痛、伤心绝望;几番挣扎后,她战胜自我,勇敢决断,最终浮出水面,重新上岸,完成了心灵之河的一次胜利的穿越,为自己的人生画上了一大大的惊叹号!

应用角度:“责任”“承诺”“爱情”“悲剧”“对比”等。[应用片段]

悲剧是把美撕碎给人看,鲁迅如是说。氓妇正是用自己沉痛的人生经历把少女时代最美的梦想——爱情,无情地撕碎,血淋淋地展示给世人:鲜嫩的桑叶必然会枯黄飘零,忠厚的丈夫会变得无比残暴,昨天还信誓旦旦地承诺明天就会“不思其反”,爱情之美转眼就会随风而逝。 我敬佩这种撕碎,这种展示,就像敬佩德国每年都在全国展示反映纳粹暴行的图片。敢于正视并反思自己悲剧人生的,一定拥有坚韧强大的心灵;敢于直面并批判自己民族悲剧历史的,一定是个清醒自信的国家。正视悲剧,促人成熟。 与之相比,《孔雀东南飞》《梁山伯与祝英台》《牛郎织女》《秦香莲》《杜十娘怒沉百宝箱》《西厢记》都太缺少这种彻底,这种决裂,这种沉痛,这种坦荡。它们最终都安排了一个大团圆的美好结局,虽不无善良,却失之怯懦。它们,不敢逼视人生的悲剧,就像日本不敢坦然面对历史一样。在文化性格上,在民族心态上,它们都还未成年。

在人生废墟上的反思,得出的往往是最高峻的智慧。

(选自高中生优秀作文《人生废墟上的反思》)鲜活素材“称”爱情 按照民间习俗,结婚前先订婚,通常男方要给女方送去订婚礼金。而在山东菏泽,时下的订婚礼金水涨船高,某些地方订婚要“三斤三两百元大钞”(约13万元),市民大呼订婚订不起。 [热评] 近年来,随着经济的发展、房价的疯涨,人们的婚姻观和价值观发生了巨大的转变——一切向“钱”看齐!原来多数男女谈恋爱只谈感情,很少谈家庭经济、父母地位等。然而,现在则恰恰相反——男方在城区没有房子女方就坚决不嫁,男方家庭经济条件不好女方也不嫁。在这样的社会环境下,必然会有越来越多的女子产生“宁愿坐在宝马车里哭,也不愿意坐在自行车上笑”的思想观念。这种不健康的思想必将导致价值观的扭曲,这显然不利于社会文明的健康发展。溯水而上

陈蔚文

风,雅,颂。

这几个汉字御风而行,溯水而来,伴着古老而宏大的优美钟声。那些在孟春之月,振木铎于阡陌田间采撷来的诗句是撞钟的器械,一下,一下,先帝的大殿,嫔妃的后宫,田野上空,鸟儿四散惊飞,纸页被钟声掀起。 那些神秘如卦文般的诗名,“丰年”“泮水”“良耠”“湛露”“鱼丽”“玄鸟”……多么美的词语啊!它的美因为失传更加凄丽。里面有庙宇的香火,有潺潺河水,有麦垛,有卑微的适足,有烛火般稍纵即逝的欢乐,还有哀伤。民歌一般的哀伤。 民歌一旦欢乐起来,是纵情天地的热烈。唢呐锣鼓响遍天地,天是大晴,地是大美,花是大红;而民歌一旦悲伤起来,也是彻骨的悲伤。是黑暗里你的手沾到了三更的寒露,整个人从肺腑哆嗦起来,冷的不止是你的身体,还有历史的骨头,你们都患着风湿。风湿,是断不了根的,尤其怕冷,怕绵延的寒气。 “昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!” 战乱与繁重的徭役中,一个征兵与一个国家淌血的伤口都在《采薇》

——“小雅”最后一章中裸露着。而他的思妇也正在家乡的柴牖边叹着,“自伯之东,首如飞蓬。岂无膏沐?谁适为容。”

许多愤怒豪壮的劝战长篇也许抵不过这几句女人的幽幽叹息。 《诗经》,它是野地里生长的植物,是春天遗失的白袍,隶篆的诗句像蹄印一直铺到西周与春秋的柴扉前。柴扉推开是无限广袤:暮色苍茫,流水淙淙。剑声与古琴声飞旋,劳作声与低吟声交融,天地间充满大恸与大悟。 那些布衣乌鬓的女子,那些河水涣涣的情感……哀怨是《氓》与《邶风·古风》中的弃妇,坚贞是《柏舟》中的女子,明丽是《溱洧》中在春天河旁嬉戏的男女,伤痛是《唐风·葛生》中亡人之妇,相思是《王风·采葛》还有《蒹葭》中望爱人不见的怅惘。“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”银子般的月光打湿了花朵与等候者的衣襟,远远的地方传来瑟瑟古琴声。现代人除了约在嘈杂的电影院、虚拟的网络、喧嚣的车站或是“肯德基”,又能到哪去守望爱情? 多情的《诗经》,哀伤的《诗经》,焰心一般冷与热的《诗经》!

在这个冬天的夜晚读《诗经》,读到一些没有膨胀的喜悦,一些没有矫饰的哀伤,一些没有虚浮的忠贞。

染着风霜的马车与木铎声趁夜色把这些诗句运送到我们跟前,我们在遥远先人的感情里又幽幽地活过一次,他们布衣上浓重的汗碱味一下刺酸了我们的鼻子。 不要说物质已多么奢侈,当时间沉淀了一切,我们终究渴望回到的不过是个水草丰美的地方,说一些朴素的话,获得一些朴素的感情。所有都像麦秸一般真挚。

一册《诗经》,一种血脉相连的痛,使这个普通的冬夜从近百个冬夜里脱颖而出。

不必洗手焚香,不必沐浴斋戒,《诗经》,它本来是铺陈的香火,是清静的素食。沿着《诗经》的水路溯流而上,如同被沿岸庙宇中缭绕的香烟之气深深地抚摸。 [美文评点] 《诗经》是一本至纯至美的书,对《诗经》的解读正是对这种至纯至美的发现与挖掘。本文通过想象与联想,串连了《诗经》的意象,丰富了诗歌的情景,使那些超越千年的事件与人物又鲜活地出现在我们面前。文章语言华美,手法多样,是一篇不可多见的优美散文。点击进入应用体验之旅

《氓》写法借鉴高考对接素材档案佳作欣赏第二单元课文对译

《氓》整体把握《采薇》文本层析

《采薇》课文对译

《采薇》感悟《诗经》

1.诗三百,思无邪,一杯千忧散,三杯万事空。《诗经》,就像一个有情义的男子,怀着一种虔诚的信念,为生活许下一个执著不变的承诺。时而喜欢在湄水之畔流连,在凄美的月色下踉跄低回,在茫茫的苍原上传达爱慕与唱和;时而喜欢吟唱着“蒹葭苍苍,白露为霜”来表达他们的情意;时而喜欢咏诵着“有美一人,清扬婉兮。邂逅相遇,适我愿兮”来记录曾与心爱的女子有过的浪漫相遇;时而喜欢高呼着“有女同车,颜如舜华”来梦想着以后美好的日子。 人生如此,浮生如斯,情生情死,乃情之至。《诗经》,也好像一位美丽有内涵的女子,需要我们用心去解读,去发掘。简单质朴是她的心性,优美以及深邃是她的涵养。在悠悠苍天、广袤大地上,有采卷耳的姑娘们,有在田园里劳作的小伙子们,他们回忆的是曾经沙洲河上那阵阵的欢声笑语,他们回忆的是时常流淌在梦里的那些美好的人生与理想,就这样揣着一份难言的情愫,他们的语言在静夜这条古老的河流里辗转反侧,流淌了几千年,誓言传承亘古未变。 在静谧的深夜里品读《诗经》,我眼睛里的现代世界瞬间铅华褪尽,我所站着的土地上不再是高楼大厦,灯红酒绿,而是一片郁郁葱葱、林木森森的原始丛林,借助《诗经》,我仿佛看到了三千年前的古人风貌,牧童短笛,野鹿呦呦,莺燕翔舞,河口小洲,漫漫溪水,有采蒲的姑娘,有勤劳的汉子…… 2.时光悄然流转。那是一个怎样的世界呢?在田地与山野之中,在湖泊与河流之畔,在一望无际的大地和天空之间,在野草与野花的苦寒清香之间,人们采摘着快乐、忧伤和梦想。生活的每一个瞬间,随口吟唱,便化为质朴的诗。他们或许没有想到,这些简简单单、来自心灵的诗将会流传百世,被一代又一代的人们传诵,成为这古老国度的诗歌之源,赐给历代诗人无尽的灵感。 “思无邪”,那个时代的爱情也有野花的自在芬芳。芦荻飘飞似雪的季节,年轻的他和她在原野上相遇。进入他和她视野的,是彼此。当希望有一个人出现时,这个人出现了,于是难以离弃,于是携手百年。生命是如此偶然,爱情又是这样的单纯却执著。我开始仰慕我们的祖先,仰慕他们泉水般清澈的那一份心境。文明古国最为经典的爱情,却是远离了传说的残忍与现实的冷酷的。古典的爱,是芦苇湖畔的水雾蒙蒙,是风中蔓草的轻摇翩翩,是三月桃花的浅笑盈盈。是尊重,对于生命最自然的渴望;是追求,为了生命性灵应有的完整;更是活泼人性的体现,对天地精神的遵从。这样的爱洗尽铅华、素面朝天,如深山中的美玉闪着千年不变的光。 或许,诗的最高境界就是返璞归真的白话,不加修饰,却能吟出心灵的乐章。读着两千多年前我们祖先写下的诗,会有一些柔情的讶然。埋入土里死去的生命,像音符一样在自己身处的时间里,产生了一种清澈的乐感。这是一种很奇妙的感受。 1.《氓》

本诗是春秋时期的一首民歌,当时青年男女交往比较自由。郑、卫一带风俗更是浪漫,桑涧濮上、城隅河畔,青年男女幽期密约、投桃报李,并常以诗歌互表衷肠。

诗歌深刻反映了春秋时期被压在社会最底层的劳动妇女的可悲命运,显示了男女社会地位的不平等,也在客观上揭露和控诉了那个时代社会制度的不合理。 2.《采薇》

本诗是《诗经·小雅》中的一篇。历代注者关于它的写作年代说法不一,但据它的内容和其他历史记载的考订是周宣王时代的作品的可能性大些。周代北方的 狁(即犬戎)已十分强悍,经常入侵中原,给当时北方人民的生活带来不少灾难。历史上有不少周天子派兵戍守边外和命将士出兵打败 狁的记载。《诗经》六义

《诗经》“六义”指“风、雅、颂,赋、比、兴”。“风、雅、颂”是按音乐的不同对《诗经》的分类,

“赋、比、兴”是《诗经》的表现手法。 “风”又称“国风”,国风是当时当地流行的歌曲,带有地方色彩。从内容上说,大多数是民歌。“雅”多数是朝廷官吏及公卿大夫的作品,有一小部分是民歌。其内容几乎都是关于政治方面的。“颂”是贵族在家庙中祭祀鬼神、赞美治者功德的乐曲,在演奏时要配以舞蹈。

“赋”是直陈其事,描述一件事情的经过。“比”是打比方,用一个事物比喻另一个事物。“兴”是从一个事物联想到另外一个事物。四 言 诗

四言诗:每句4字或以4字句为主的诗歌样式。盛行于西周。中国第一部诗歌总集《诗经》所录305篇,其形式基本上是整齐的四言体,节奏为每句二拍,这显然是在原始歌谣的基础上发展起来的,适应了当时的社会生活和语言发展的状况。到了西汉时期,五言诗在民间悄然兴起,但文人诗仍以四言为主。东汉以后,五言诗占领了诗坛的主要地位,四言诗渐趋衰落。能继承《诗经》遗风,称得上四言诗的只有曹操、嵇康、陶渊明、韩愈、柳宗元等人的少数诗作。如曹操的《短歌行》(“对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康……”)可作为当时四言诗的代表。非不是吁唉脱脱身畔边岸“至”,到,到达;“于”,介词,引出处所把……当做指多年动词,说动词,说名词,言语名词,预兆助词,无实义动词,顺心,满足形容词,通,达副词,终于,竟qiāng,动词,请,愿jiāng,动词,扶,持qiāng,动词,请,愿jiàng名词,将领jiàng动词,率领mǐ,副词,无,没有mǐ,动词,倒下动词,登上动词,交加,连接shèng名词,四马一车为一乘动词词头,无义动词,乘坐动词,充满动词,负载名词,年介词,把介词,用介词,由于,因为副词,通“已”,已经在早上,在夜里变黄贫苦的生活使……不专一使……三心二意五、文言句式

1.宾语前置

秋以为期(“以秋” 为期)

2.判断句

匪我愆期,子无良媒(“无”表否定判断)暮年末花盛开的样子急紧急将帅士兵动词,指薇菜冒出地面动词,做出,制造出动词,指使,委托动词,派,让语气词,无实义代词,这动词,回家动词,到来下雨天天,日日五、文言句式

判断句

(1)不遑启居, 狁之故(“不”表否定判断)

(2)彼尔维何,维常之华(“维”表判断)《氓》[课文主旨]

《氓》是《诗经》中一首带有叙事性质的抒情长诗。作品通过一位被损害、被遗弃的妇女的自述,描写了她不幸的婚姻生活,反映了在封建社会夫妇间所常见的具有代表性和普遍性的事件。诗中女主人公无处申诉的哀苦、难言的悔恨和决绝的心志,至今读来仍使我们深为感动。[脉络梳理] 1.《氓》一诗中,“氓”和诗中的“女子”是一个怎样的形象?请加以概括。

提示:(1)“氓”是一个无感情、无信义、自私自利、卑劣、凶暴的负心汉。(2)“女子”是一个善良、勤劳、淳朴、不畏贫苦、清醒、坚强的女子。 2.赋、比、兴手法的运用是本诗的主要特色,请你分析下面例句的表达效果。

提示: 按事情发生的顺序来铺叙,本句是写“氓”的初恋时期,表现了一个小伙子为了爱情借交换布匹来找心爱的姑娘的情景 以桑叶新鲜润泽的自然情状喻女子年轻貌美之情状,也指两人恋爱时情意浓密 以桑叶枯黄掉落的自然情状比喻女子年老珠黄之情状,也指氓变心感情枯竭。同时由桑树引发对自己年长色衰,惨遭遗弃的叙述《采薇》[课文主旨]

《采薇》是《诗经·小雅》中的一首戍边之歌。全诗分为六章,每章八句,比较完整地展现了征人由久戍思归到归时痛定思痛的感情历程。[脉络梳理] 1.“采薇采薇”“曰归曰归”的主语是谁?两句在诗中反复出现,有什么表达作用?

提示:(1)士兵。(2)前者表现军粮不足,士兵生活艰苦;后者表现士兵内心思家的呼唤。 2.“四牡业业”“四牡骙骙”“四牡翼翼”四句中的叠词有什么表达作用?

提示:写战马的高大强壮,步伐整齐,加以精良的装备,显示出赫赫军威,传达出抒情主人公强烈的自豪感、高昂的斗志、必胜的信念和饱满的爱国热情。 3.“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!”以上四句运用了什么表现手法?诗人是如何抒发情思的?

提示:(1)对比、衬托。(2)前四句,以乐景写哀情,实写景,虚写情,以景寓情,以鲜明的画面表达强烈的感情;后四句,先描写行军路中的感受,然后直抒胸臆。 4.《采薇》写的是一位长期戍边的士兵在回家途中的所思所感。请概括一下各章的内容,探究士兵对戍守边防的态度是怎样的。

表现戍卒远别家室、历久不归的凄苦心情写将帅车马服饰之盛和戍卒的辛劳写归途的艰辛和心情的悲苦对 狁满怀怨恨,在战斗中充满同仇敌忾、毫不懈怠之情,并对己方的装备大加赞美,表现出一种自豪感提示:《氓》

1.叙事抒情的结合及比兴手法的运用

诗歌以一个女子自述的口吻,讲述了她从恋爱到结婚、再到被遗弃的过程。尤其是《氓》中的第三、四两章皆以桑树起兴,从诗人的年轻貌美写到体衰色减,同时揭示了男子对她从热爱到厌弃的经过。“桑之未落,其叶沃若”,以桑叶之润泽有光,比喻女子的容颜亮丽。“桑之落矣,其黄而陨”,以桑叶的枯黄飘落,比喻女子的憔悴和被弃,切合人物的身份,形象生动和谐。“于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽”,则用“戒鸠无食桑葚以兴下句戒女无与士耽也”(朱熹《诗集传》)。其中两个感叹句,语调激切,以警醒、提示的口吻劝告所有的女性。“士之耽兮……不可说也”,语气舒缓,流露出女主人公的无奈和无助,令人同情。女子以反省的口气回顾了婚后的生活,找寻被遗弃的原因。《氓》是叙事、抒情和比兴结合的典范例子。 2.对比手法的运用

《氓》是女主人公在回忆中叙事、抒情的,在回忆中运用对比的手法。《采薇》

重章叠句的表现手法

全诗共六章。前三章采用复沓的形式,描写征夫转战边陲、饥渴劳苦、久戍不归的情景。虽为复沓,但复中有变,或易一字,或易一句,既显示出时间的推移,也写出久戍不归后的痛苦逐渐加深,表现出层次的递进和感情变化的波澜。四、五章追述往昔紧张的战斗生活。先用烘云托月之法,表现了将士们高昂的精神面貌;然后用简练的笔墨描述了军马倥偬、浴血苦战的实况。末章刻画了归途中亦悲亦喜的矛盾心理。头两句回忆往昔从军时的美好情景,次四句描写归途中的艰苦环境,两相对照,对比强烈。最后两句,以少胜多,既写出了对艰苦的从征生活的感慨,也隐含着对家乡亲人的忧念。自己有幸能生还,马上就可以与亲人团聚了,欣喜之情自不待言。但经过这么多年,家中亲人生死存亡又如何呢?一股忧伤的感情便涌上心头。诗人把这种亦喜亦忧的矛盾心情表现得细腻真切。鉴赏诗歌的形象 诗歌作品的形象指的是诗歌作品创造出来的生动具体的、寄寓作者的生活理想和思想感情的艺术形象。

就诗歌的形象而言,偏重叙事的诗歌主要指人物形象,偏重抒情的诗歌则多指抒情主人公的形象,偏重写景的诗歌偏向于意象与物象。 如《氓》一诗中就塑造了一个“女子”的形象。

在这首诗中,先后描写了女主人公的三个生活片段。通过女主人公婚前婚后的思想感情的深刻变化,并从她同氓的相互对比映衬中鞭挞了丑恶,捍卫了人格尊严,展现了一个真诚、勇敢、善良、坚强的女子形象。 如《采薇》中有一个重要的物象“柳”字——“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏”。千百年来,人们常用“折柳”表示送别时的不忍分别,又常用“依依”二字,表示惜别之情。古人赠柳,寓意有二:一是柳树易生速长,用它送友意味着无论漂泊何方都能枝繁叶茂,而纤柔细软的柳丝则象征着情意绵绵;二是柳与“留”谐音,折柳相赠有“挽留”之意。 (2011·重庆高考)阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡 江

[明]张弼

扬子江头几问津,风波如旧客愁新。

西飞白日忙于我,南去青山冷笑人。

孤枕不胜乡国梦,敝裘犹带帝京尘。

交游落落俱星散,吟对沙鸥一怆神。 指出“吟对沙鸥一怆神”中“沙鸥”意象的作用。

答:__________________________________________

__________________________________________________ 解析:赏析意象的作用,首先是把握住诗歌所要表达的思想内容,因为意象是为表达诗歌的思想内容而服务的;其次赏析意象的作用还要关注意象的特点。

参考答案:以到处飞翔的沙鸥衬托作者的孤单漂泊。1.鉴赏诗歌形象应走好三步

(1)分析形象描写,识别性质。

(2)概括描述形象特征。

(3)展示形象的意义(作用)。2.简答题答案也应由以下三部分构成

(1)诗歌塑造了(描述了)什么形象(意境)。

(2)形象(意境)的基本特征(如何展现的)。

(3)形象的意义(作者的情感、理想、追求、品性等)。 3.鉴赏文学形象三部曲:分析语言,再造想象,把握意象

(1)通过语言分析,把握形象的外形与内涵。

把握外在形象后面所诉言外之意,是鉴赏成功的关键所在。例如在“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”所描绘的“孤帆”“远影”这一系列形象中,感悟到作者由渡口相送直至“远影”消尽,而作者仍然驻足远望,久久不肯离去的深沉而浓郁的绵绵友情。 (2)通过再造想象,填补形象空白。

诗歌言简意赅,讲究含蓄美、不直露的语言特点,要求我们鉴赏时应通过想象,把作品留下的空白补充完整,使之成为完整的形象、情节或意境。 (3)拨开意象的“迷雾”,领悟言外的诗情。

古诗在表达思想感情时,往往通过寄情于物的方式,采用具体而生动的形象,把复杂而深刻的内心情感投射到客观的物象、形象上,从而使诗人的思想感情——“意”和客观的物象、形象——“象”,相互交融,相互渗透,相互统一,从而构成了“意象”。意象是渗透着诗人感情的客观物象。因此,鉴赏诗歌的形象,其最终的目的,就是要拨开意象的“迷雾”,见到思想感情的“天日”。课内素材 氓, 一个对感情不忠贞的人,一个对爱情不专一的人,一个不念往日恩爱、无情无义的人,一个对家庭不负责任、始乱终弃的人。 而《卫风·氓》中的女子,在粉红的爱情里痴迷陶醉时,她纯真浪漫、柔情似水;陡然跌落至婚变的黑色深渊后,她怨恨悲痛、伤心绝望;几番挣扎后,她战胜自我,勇敢决断,最终浮出水面,重新上岸,完成了心灵之河的一次胜利的穿越,为自己的人生画上了一大大的惊叹号!

应用角度:“责任”“承诺”“爱情”“悲剧”“对比”等。[应用片段]

悲剧是把美撕碎给人看,鲁迅如是说。氓妇正是用自己沉痛的人生经历把少女时代最美的梦想——爱情,无情地撕碎,血淋淋地展示给世人:鲜嫩的桑叶必然会枯黄飘零,忠厚的丈夫会变得无比残暴,昨天还信誓旦旦地承诺明天就会“不思其反”,爱情之美转眼就会随风而逝。 我敬佩这种撕碎,这种展示,就像敬佩德国每年都在全国展示反映纳粹暴行的图片。敢于正视并反思自己悲剧人生的,一定拥有坚韧强大的心灵;敢于直面并批判自己民族悲剧历史的,一定是个清醒自信的国家。正视悲剧,促人成熟。 与之相比,《孔雀东南飞》《梁山伯与祝英台》《牛郎织女》《秦香莲》《杜十娘怒沉百宝箱》《西厢记》都太缺少这种彻底,这种决裂,这种沉痛,这种坦荡。它们最终都安排了一个大团圆的美好结局,虽不无善良,却失之怯懦。它们,不敢逼视人生的悲剧,就像日本不敢坦然面对历史一样。在文化性格上,在民族心态上,它们都还未成年。

在人生废墟上的反思,得出的往往是最高峻的智慧。

(选自高中生优秀作文《人生废墟上的反思》)鲜活素材“称”爱情 按照民间习俗,结婚前先订婚,通常男方要给女方送去订婚礼金。而在山东菏泽,时下的订婚礼金水涨船高,某些地方订婚要“三斤三两百元大钞”(约13万元),市民大呼订婚订不起。 [热评] 近年来,随着经济的发展、房价的疯涨,人们的婚姻观和价值观发生了巨大的转变——一切向“钱”看齐!原来多数男女谈恋爱只谈感情,很少谈家庭经济、父母地位等。然而,现在则恰恰相反——男方在城区没有房子女方就坚决不嫁,男方家庭经济条件不好女方也不嫁。在这样的社会环境下,必然会有越来越多的女子产生“宁愿坐在宝马车里哭,也不愿意坐在自行车上笑”的思想观念。这种不健康的思想必将导致价值观的扭曲,这显然不利于社会文明的健康发展。溯水而上

陈蔚文

风,雅,颂。

这几个汉字御风而行,溯水而来,伴着古老而宏大的优美钟声。那些在孟春之月,振木铎于阡陌田间采撷来的诗句是撞钟的器械,一下,一下,先帝的大殿,嫔妃的后宫,田野上空,鸟儿四散惊飞,纸页被钟声掀起。 那些神秘如卦文般的诗名,“丰年”“泮水”“良耠”“湛露”“鱼丽”“玄鸟”……多么美的词语啊!它的美因为失传更加凄丽。里面有庙宇的香火,有潺潺河水,有麦垛,有卑微的适足,有烛火般稍纵即逝的欢乐,还有哀伤。民歌一般的哀伤。 民歌一旦欢乐起来,是纵情天地的热烈。唢呐锣鼓响遍天地,天是大晴,地是大美,花是大红;而民歌一旦悲伤起来,也是彻骨的悲伤。是黑暗里你的手沾到了三更的寒露,整个人从肺腑哆嗦起来,冷的不止是你的身体,还有历史的骨头,你们都患着风湿。风湿,是断不了根的,尤其怕冷,怕绵延的寒气。 “昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!” 战乱与繁重的徭役中,一个征兵与一个国家淌血的伤口都在《采薇》

——“小雅”最后一章中裸露着。而他的思妇也正在家乡的柴牖边叹着,“自伯之东,首如飞蓬。岂无膏沐?谁适为容。”

许多愤怒豪壮的劝战长篇也许抵不过这几句女人的幽幽叹息。 《诗经》,它是野地里生长的植物,是春天遗失的白袍,隶篆的诗句像蹄印一直铺到西周与春秋的柴扉前。柴扉推开是无限广袤:暮色苍茫,流水淙淙。剑声与古琴声飞旋,劳作声与低吟声交融,天地间充满大恸与大悟。 那些布衣乌鬓的女子,那些河水涣涣的情感……哀怨是《氓》与《邶风·古风》中的弃妇,坚贞是《柏舟》中的女子,明丽是《溱洧》中在春天河旁嬉戏的男女,伤痛是《唐风·葛生》中亡人之妇,相思是《王风·采葛》还有《蒹葭》中望爱人不见的怅惘。“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”银子般的月光打湿了花朵与等候者的衣襟,远远的地方传来瑟瑟古琴声。现代人除了约在嘈杂的电影院、虚拟的网络、喧嚣的车站或是“肯德基”,又能到哪去守望爱情? 多情的《诗经》,哀伤的《诗经》,焰心一般冷与热的《诗经》!

在这个冬天的夜晚读《诗经》,读到一些没有膨胀的喜悦,一些没有矫饰的哀伤,一些没有虚浮的忠贞。

染着风霜的马车与木铎声趁夜色把这些诗句运送到我们跟前,我们在遥远先人的感情里又幽幽地活过一次,他们布衣上浓重的汗碱味一下刺酸了我们的鼻子。 不要说物质已多么奢侈,当时间沉淀了一切,我们终究渴望回到的不过是个水草丰美的地方,说一些朴素的话,获得一些朴素的感情。所有都像麦秸一般真挚。

一册《诗经》,一种血脉相连的痛,使这个普通的冬夜从近百个冬夜里脱颖而出。

不必洗手焚香,不必沐浴斋戒,《诗经》,它本来是铺陈的香火,是清静的素食。沿着《诗经》的水路溯流而上,如同被沿岸庙宇中缭绕的香烟之气深深地抚摸。 [美文评点] 《诗经》是一本至纯至美的书,对《诗经》的解读正是对这种至纯至美的发现与挖掘。本文通过想象与联想,串连了《诗经》的意象,丰富了诗歌的情景,使那些超越千年的事件与人物又鲜活地出现在我们面前。文章语言华美,手法多样,是一篇不可多见的优美散文。点击进入应用体验之旅