2.5《杜甫诗三首》课件(人教必修3)

文档属性

| 名称 | 2.5《杜甫诗三首》课件(人教必修3) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

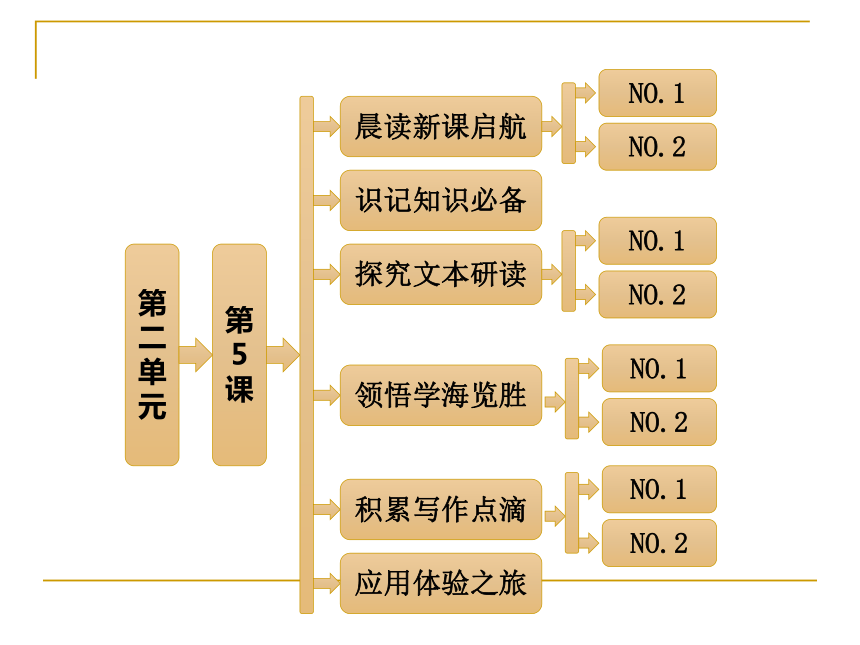

课件59张PPT。第二单元第5课晨读新课启航识记知识必备探究文本研读应用体验之旅NO.1NO.2领悟学海览胜NO.1NO.2积累写作点滴NO.1NO.2NO.1NO.2杜 甫

1.英雄的华夏儿女,灿若群星,熠熠闪耀,历史的天空因此而美丽,因此而妖娆。我不禁想起了老杜。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,他忧民之所忧,想民之所想,虽漂泊一生,流离转徙,却始终不忘家国之忧、生民之苦。他为“老翁逾墙走”的苦难而悲号,为“吏呼一何怒”的跋扈而痛心。无论何时何地,他的心里都装着大唐,装着黎民百姓。他无愧于“诗圣”的称号,他本身就是一部“忧国忧民”的中华魂。 2.“会当凌绝顶,一览众山小”,你的心胸是开阔的,襟怀是豁达的,志向是高远的。你的脚步里透着沉重,你的举止中饱含压抑,你的每一个表情都充满了对世道的无奈与不满。令你愁苦的不是自己的窘迫,而是百姓生活的艰难;令你担忧的不是自家的一日三餐,而是整个国家的危难。于是,“忧国”与“忧民”两词已悄悄地跟定了你。你用诗章延续着自己的生命,在你的人生之路上,忧愁、痛苦把你的人生道路弄得坎坷荆棘,但你留在文学史上的印迹却是处处充满了鲜花与赞语。伟大的现实主义诗人——杜甫

杜甫(712-770),字子美,祖籍湖北襄阳,生于河南巩县(今河南巩义),在长安时住在城南少陵附近,自称少陵野老,世称杜少陵。曾官至检校工部员外郎,世称杜工部。杜甫生活在唐朝由盛转衰之际,备受颠沛流离之苦,在穷困潦倒中终其一生,是唐代伟大的现实主义诗人。著有《杜工部诗集》,代表作有“三吏”(指《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》)、“三别”(指《新婚别》《垂老别》《无家别》)。其作品被称为“诗史”,世人称他为“诗圣”。 《秋兴八首》(其一)

公元759年,杜甫为避安史之乱,携妻儿由陕西入四川,寓居成都,依靠四川节度使严武等亲友的接济维持生活。765年四月,严武病逝,杜甫失去依凭,于是伴同家族,离开成都,乘舟沿江东下,先是寓居夔州(今四川奉节),在夔州住了两年左右的时间,后转徙于湘鄂之间。公元770年冬,死在由长沙到岳阳的一条破船上。在寓居夔州的当年,杜甫年五十五岁,已处在人生之秋,眼看晚年多病,知交零落,壮志难酬,心境非常寂寞、抑郁。当此秋风萧瑟之时,不免触景生情,感发诗兴,故曰《秋兴》。 《秋兴》是他旅居夔州时写下的一组诗,共有八首,“玉露凋伤枫树林”是其中的第一首。 《咏怀古迹》(其三)

作者曾因上疏救宰相房琯触怒唐肃宗而受排挤遭贬,自己一片赤诚,尽忠进谏,皇帝却不分忠佞,无辜贬斥自己,当然怨恨,但又不能明说,所以诗题叫《咏怀古迹》。显然作者在咏叹昭君不幸的同时也在感慨自己的不幸,在表达昭君千载之怨的同时也在暗中表达自己的深沉怨恨。 《登高》

这首诗是杜甫大历二年(767)秋在夔州所作。夔州位于长江之滨、瞿塘峡口,以水急、风大、猿多著称。诗中抒发的不只是诗人个人的不幸。当时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘隙而起,相互争夺地盘,造成社会动乱,民不聊生。在这种形势下,诗人只得继续“飘泊西南天地间”。他的郁闷是多种因素造成的,这里有时代的苦难,也有家道的艰辛,个人多病和壮志未酬,再加上好友李白、高适、严武的相继辞世。为了排遣浓云一样时时压在心头的郁闷,他抱病登台,但悲凉萧瑟的江峡秋景更使他增添了新的悲哀。hèzhēnbìnshuòzhǒngzhǔzǎizàixǐnɡshěnɡ白露

连天

第二次开放,这里指第二次看到捣衣石

对着

曾经

水中小块陆地

指秋天飘落的树叶

衰颓,失意 动词的使动用法,使草木凋落衰败

指夔州的山

图画指远离故乡

借指晚年

兼指国运和自身命运

极其遗憾三、名句默写

1.《秋兴八首》(其一)

玉露凋伤枫树林, 。

江间波浪兼天涌, 。

丛菊两开他日泪, 。

,白帝城高急暮砧。

2.《咏怀古迹》(其三)

,生长明妃尚有村。

,独留青冢向黄昏,

画图省识春风面, 。

千载琵琶作胡语, 。巫山巫峡气萧森塞上风云接地阴孤舟一系故园心寒衣处处催刀尺群山万壑赴荆门一去紫台连朔漠环珮空归夜月魂分明怨恨曲中论3.《登高》

,渚清沙白鸟飞回。

,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客, 。

艰难苦恨繁霜鬂, 。风急天高猿啸哀无边落木萧萧下百年多病独登台潦倒新停浊酒杯 1.《秋兴八首》(其一)

本诗通过写巫山巫峡的阴沉萧森,烘托了动荡不安的环境,抒发了忧国之情和孤独抑郁之感。

2.《咏怀古迹》(其三)

本诗着重表现了昭君的千古之怨,诗人在咏叹昭君之怨的同时,也寄寓了自己的身世家国之情。

3.《登高》

本诗为重阳节登高咏怀之作,烘托其独自登高的孤独悲凉心境,慨叹其飘零异乡、衰老多病的悲苦境遇。[课文主旨][脉络梳理] 1.如何理解“秋天”和“大江”在《秋兴八首》(其一)中的作用?

提示:“秋天”和“大江”是杜甫诗中常见的意象。诗人用一派弥天盖地的秋色将渭原秦川与巴山蜀水联结起来,寄托自己的故园之思;又用滔滔不尽的大江把今昔异代联系起来,寄寓自己的抚今追昔之感。《秋兴八首》(其一) 2.尾联表达了诗人怎样的思想感情?

提示:尾联写家家催刀尺,户户捣衣声。古时候每到秋天,家人都要为远方的游子或戍边的将士制作寒衣,因此捣衣(这里是捣布,把布捣平整后用来裁剪衣服)声是人间的秋声,往往会增添游子的愁绪。这里表现了诗人对国事的担忧,对家乡的思念。 3.首联描写的内容是什么?试分析“赴”字的表达效果。

提示:首联着重写孕育了昭君这样的奇女子的地方的自然环境,一个“赴”字凸显了三峡和荆门山势若奔腾的雄奇姿势。《咏怀古迹》(其三) 4.《咏怀古迹》(其三)的中间两联运用了什么表现手法?请结合诗歌进行分析。

提示:中间两联主要运用了对比和反衬的手法来写王昭君的悲剧。这里有去与留的对比:离开了不该离开的故国,留在了不该留下的荒漠。生与死的对比:生时可以“识”却没能“识”,死了身体不能归,魂魄却归来。通过这些对比,反衬出昭君出塞的悲惨命运。 5.明人胡震亨评注的《杜诗通》就说:“群山万壑赴荆门,当似生长英雄起句,此未为合作。”意思是这样气象雄伟的起句,只有用在生长英雄的地方才适当,用在昭君村上是不适合、不协调的。你同意这种看法吗?为什么?

提示:不同意。(1)胡震亨说“群山万壑赴荆门”的诗句只能用于“生长英雄”的地方,用在“生长明妃”的小村子就不适当,他只从哀叹“红颜薄命”之类的狭隘感情来理解昭君,昭君虽然是一个女子,但她身行万里,冢留千秋,心与祖国同在,名随诗乐长存,是我国历史上的奇伟女性,本身就是英雄。(2)杜甫正是为了抬高昭君这个“窈窕红颜”,要把她写得“惊天动地”,所以才借高山大川的雄伟气象来烘托她的英雄形象。《登 高》 6.诗歌首联写登高的所见所闻,写了哪些景物?写这些景物的作用是什么?

提示:共写了六种景物:风、天、猿、渚、沙、鸟。作用:渲染烘托出秋的特点,为后文抒登高之感、写内心之愁作铺垫。 7.有人评论“无边”“不尽”用得好,请你简要阐述一下理由。

提示:诗人仰望无边无际、萧萧而下的树叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣之声,长江汹涌之状,也无形地传达了韶光易逝、壮志难酬的感慨。 8.《登高》一诗前两联写景,后两联抒情,试分析这首诗是如何情景交融的。

提示:前两联写登高闻见之景,后两联抒登高感触之情。由情选景,寓情于景,浑然一体,充分表达了诗人长年飘泊、忧国伤时、老病孤愁的复杂感情。前后四句情景交融,落笔的角度虽然不同,但都围绕着诗的中心——“悲

秋”。全诗通过“望中所见,意中所触”,描绘了江边的深秋景色,抒发了诗人感事怀乡的悲郁情怀。 《秋兴八首》(其一)

1.情景交融

全诗情景交融,以描绘秋景作为外在的行文线索,以抒发悲秋之情作为连通各联的内在脉络,不仅是悲自然萧瑟之秋,更是悲人生老大之秋和国运衰落之秋,充溢着身世之感和家国之思,意境深闳,蕴涵丰厚。 2.对仗的运用

这是一首七言律诗。律诗除了讲究平仄押韵外,还讲究对仗。中间两联对仗。即“江间波浪兼天涌”对“塞上风云接地阴”,“丛菊两开他日泪”对“孤舟一系故园心”。而对仗的要求是平声对仄声,名词对名词,动词对动词,数词对数词,虚词对虚词。如平声方位名词“江间”对仄声方位名词“塞

上”,仄声名词“泪”对平声名词“心”等。对仗能使诗句整齐优美,收到抑扬顿挫、和谐悦耳的表达效果。《咏怀古迹》(其三)

对偶工整,对比反衬

如“一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏”:上句写昭君生前的不幸与孤苦,下句写她死后的孤寂与冷落,一句话写尽了昭君一生的悲剧。《登 高》

1.各联对仗,形式精雅

一般律诗只要求中间两联对仗,而这首诗却是各联都对仗,形式精雅,被古人推崇为“古今七言律诗第一”。

2.风格悲壮

诗人在诗中写的是自己的悲情,却给人以超越时空的悲壮之感。这和诗人沉郁雄浑的风格是相一致的,景物描写显出了阔大的气势,也显出了诗人心胸的豁达。鉴赏诗歌中的意象

?考点对接

“意象”即浸染了诗人主观情感的客观景物(也称客观物象)。诗人往往创造一个或一群典型的意象来含蓄地抒发自己的情感。例如《咏怀古迹》(其三)中的“黄昏”是一时间意象,联系“青冢”可知,这一意象表达了悲凉之意。又如《登高》中的“落木”意象,联系“萧萧下”可知,表达了作者“悲秋”之情。意象型的题型设计多考查意象在诗中表情达意的作用,做题前要先把握其特征义、象征义。 比如:菊花一般是坚强、清高、隐逸的象征;月亮一般象征思乡念亲、离愁别恨、寂寞思归;折柳寓意惜别、怀远、思乡;捣衣意指征人、离妇远别故乡的惆怅等。?考题印证

(2011·山东高考)阅读下面这首唐诗,回答问题。

咏 山 泉

储光羲

山中有流水,借问不知名。映地为天色,飞空作雨声。

转来深涧满,分出小池平。恬淡无人见,年年长自清。

这首诗中的“山泉”具有什么品格?诗人借咏山泉表现了怎样的情怀?

答:_________________________________________

_________________________________________________ 解析:本题考查对诗歌中意象的鉴赏。首先要分析诗中的泉水的特点,“映地为天色,飞空作雨声”,表现的是山泉得天地之声色,“转来深涧满,分出小池平”,写的是山泉的水满涧都是。再从“借问不知名”“恬淡无人见”,分析其恬淡自然、淡泊、任性自然的特点,从“年年长自清”再分析“清高自守”的品格。

参考答案:这首诗中的山泉得天地之声色,满涧平池到处都是,表现了山泉恬淡自然、清高自守的品格。诗人借咏山泉表现了淡泊清高、任性自然的情怀。?技法汇总

鉴赏诗歌中的意象应注意以下几点:

(一)熟知命题形式

这首诗塑造了什么样的形象?试说明这首诗中形象的特点。试分析××形象。

(二)明确思维方向

诗中形象倾注了诗人的思想,饱含着诗人的情感,因此,形象应是熔铸诗人思想感情的事物。分析诗歌形象要根据诗歌描写的具体物象和画面识别其性质,在读懂诗歌的基础上概括诗歌的象征意义。 (三)规范答题步骤

第一步:找出并描摹诗歌形象;

第二步:概括形象特点;

第三步:揭示作者的情感。

答案中一般应包括三个要点:(1)是什么形象;(2)形象的具体特征是什么;(3)形象的意义是什么。

当然以上步骤和答案要点也不是固定模式,应注意根据题干要求灵活作答(比如上面例题的解答就可以省去第一步)。 课内素材

驾一叶平平仄仄搭起的小舟,穿梭于暗流涌动的江水中,我们能想象杜甫逆流而上的艰难。他走在唐朝的下坡路上,注定要弓着腰,低着头,一点一滴地细数着黎民百姓的苦难,然后蘸着浓于墨的悲哀,含泪写下“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。他的使命决定了他不可能过得轻松。“穷则独善其身”,多少人用这句话安慰自己,摇摇头,屈服于黑暗的社会现实,从此只为个人和家庭的前景奔走。可是,杜甫的心是与千千万万劳苦大众连在一起的,所以不管多艰难,他都要用自己的肩膀撑出一片天地,容纳他们的叹息。于是有了破旧茅屋中的那声呐喊:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”。也就有了“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心”

“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”的思乡泪、忧国心。他是真正的人民“代言人”,他是真正的爱国者,以自己的肩膀扛起一段属于人民和国家的“诗史”。

应用角度:“忧国忧民”“铁肩担道义”“时代与命运”等。[应用片段]

暮年,落日,秋意……人生的晚景与自然的晚景重叠,人生的短暂和自然的久长,对比更为鲜明。时间从指缝悠悠飞落,一声叹息,便叹尽了流年。“一卧沧江惊岁晚,几回青锁点朝班”,人生将至尽头,而人却犹自不知。 在寓居夔州的岁月里,他从没忘记故园,从没忘记大唐,从没忘记他日日思念的百姓黎民。“夔府孤城落日斜,每依北斗望京华”,他一次次回首,一次次驻足,一次次长叹,一次次遥望,从日落到月升。只是他望穿了落日,望断了秋声,却望不穿巫山巫峡,望不断那兼天而起的汹涌波浪。那就像一道屏障,隔开了他与苍生。

他追忆着自己在京城的点点滴滴,从蓬莱宫,到曲江头,再到昆明池,再到渼陂之游,那些记忆是如此的清晰,那情那景宛在目前,却又恍如隔世。如今的长安早已衰败,更遭两度洗劫,“可怜回首歌舞地,秦中自古帝王州”,思及此免不了一场消黯,永日无言。 砧声,笳声,猿声在他耳边交错,他对花洒泪,这情景如此熟悉,当日长安首次陷落,他亦说“感时花溅泪”,而如今,花如泪点,泪如血痕。这开的不是花,而是泪,他洒落的亦早已不是泪,而是鲜血。

最终,似乎应了他所说的一般,“孤舟一系故园心”,他将自己交付扁舟,想回到故乡,却在耒阳,在他的小舟里,溘然长逝。

古往今来,身世家国,荣辱人生,沉浮世态,得失人心,多少离愁苦恨,多少艰难困厄,全由杜甫一肩挑住。他像一个顶天立地的巨人,一肩挑起了推排不尽、驱赶不绝的千斤悲愁,我们惊诧,生命是如此的沉重而悲壮,仿佛仍在追述着跨越千年的秋思!?鲜活素材

微博盛传:近日有记者采访了唐朝诗人杜甫。“杜老,听说最近您很忙是吗?”杜甫:“我能说脏话吗?”记者:“不能……”杜甫:“不能吗?那我没什么好说的了……”

微博盛传:杜甫怒了,源于有关他的涂鸦图在网上疯转。高中语文课本里有首著名的《登高》,其插图是杜甫侧坐望天的半身像配图,结果被“再创作”为多组涂鸦画,画面上的杜甫,时而手扛机枪,时而挥刀切瓜,时而身骑白马,时而脚踏摩托,被好事的网友戏称为“杜甫很忙”。 [热评] 杜甫诞辰1 300周年,却以被恶搞组图的方式成为舆论热点,恐怕是那些推崇和营销杜甫文化的人始料未及的。对微博中风头正劲的恶搞行为,无论是成都杜甫草堂,还是巩义杜甫故里,都持一种不欢迎甚至批评的态度。但从网络文化的视角加以审视,大可不必对恶搞杜甫的风潮反应“过敏”,它只是一场快闪式的网络狂欢而已。 当然,娱乐可以,但要注意尺度。毕竟杜甫作为一个有影响力的诗人,不能把他弄成有伤风化的人物。在一个开放的网络中,甚至某种意义上说,这个恶搞对于扩大杜甫在现在学生中的了解度,以及让成年人回味杜甫的生平文章,都有积极作用。但不应该涉及对杜甫本人的贬损,应该尊重传统文化。浣花溪畔落沙鸥

黄建新

有这么一位诗人,他有豪情万丈,志在报国,他渴望“致君尧舜上,再使风俗淳”, 他“自谓颇挺出,立登要路津”。然而苍天弄人,他一生数起数落,郁郁不得志,在友人庇护下,于蜀中浣花溪畔看尽群鸥翻飞。这就是你吗?一代诗圣,壮志凌云的杜甫! 你少年好学,漫游吴越,遍览齐赵,过着“裘马轻狂”的生活,真是“读万卷书,行万里路”。已过而立,进京赶考,终因小人阻挠而功名难就。长安十年,困顿潦倒,三次献赋,一片至诚。安史之乱,兵荒马乱,仍未能消除热情,只身一人,迢迢千里,奔赴灵武,只为能在新即位的肃宗之前一展才华。拜得左拾遗之职,是你的宿愿,也是你的执著,然而你为人耿直,重情重义,便是你遭人攻击的一个致命弱点。当房琯获罪,被贬入狱时,你急疏肃宗,竭力相救,于是,你冒犯龙颜,你触怒小人,直至被贬为华州司功参军,是你的宿命,你的无奈。 遭遇的坎坷至此,便只能挥别朝廷,经秦入蜀,在蜀地找一片属于自己无奈的天空。

成都草堂中,你似乎找到人生的快乐。“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来”,在浣花溪的潺潺流水中,你送走了五载春秋。你不再需要四处觅封侯,不再需要提防小人。“老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩”,其乐融融,不亦乐乎?严武之死,将这恬淡宁静生活终结。 告别浣花溪,你开始新的漂泊。一叶孤舟,载着孤寂的你,别蜀出峡,漂泊于长江之上。“细草微风岸,危樯独夜舟。”月夜,你一人站在船头上,眺望远方,你是否想起了浣花溪畔的日子,你是否记起了家人,你是否记起了严武君?回首往日,你还有雄心壮志,吟唱“会当凌绝顶,一览众山小”吗?在唐朝由兴盛急遽走向衰败的时代,你崇高的政治理想,伟大的才情抱负,终究还是被碰得头破血流。你饱尝现实社会的冷酷,悲叹自己命运的多舛,真可谓“飘飘何所似,天地一沙鸥”。 是的,你一生就像沙鸥,四处游荡,有家难回,骨肉分离,仕途坎坷,屡被贬黜。你没有李白那样洒脱,能“斗酒十千恣欢谑”;你也永远不会豪迈地宣告,“天生我材必有用,千金散尽还复来”。因此,你只能沉郁,你只能压抑,只能在儒家忠君思想的禁锢下,一面同情百姓的疾苦,又常常为帝王辩护,你的人生就是在这样的痛苦矛盾中磨砺着。当你拖着病体独自登上江边的高处时,九九重阳,一派萧条,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,大气磅礴,更是悲凉沉郁。当你再逢李龟年时,江南风景依旧,但已是物是人非。“正是江南好风景,落花时节又逢君”,无尽沧桑无尽凄苦全在其中。 一生的落魄潦倒,最后的孤单飘荡,最终只能在江湘舟中默无声息地终结。你走了,告别了人世间的冷酷辛酸,这对于你,是一种释然吗?

[美文评点] 浣花溪是杜甫在成都的寓所,鸥鸟是杜甫诗中常用的一个意象,诗人常以鸥鸟自比。这篇文章以“浣花溪畔落沙鸥”为题写杜甫,浑然天成,寓意自明。文章采用第二人称的手法,按照时间顺序写杜甫的经历与思想,既饱含深情又有条不紊。点此进入

1.英雄的华夏儿女,灿若群星,熠熠闪耀,历史的天空因此而美丽,因此而妖娆。我不禁想起了老杜。“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,他忧民之所忧,想民之所想,虽漂泊一生,流离转徙,却始终不忘家国之忧、生民之苦。他为“老翁逾墙走”的苦难而悲号,为“吏呼一何怒”的跋扈而痛心。无论何时何地,他的心里都装着大唐,装着黎民百姓。他无愧于“诗圣”的称号,他本身就是一部“忧国忧民”的中华魂。 2.“会当凌绝顶,一览众山小”,你的心胸是开阔的,襟怀是豁达的,志向是高远的。你的脚步里透着沉重,你的举止中饱含压抑,你的每一个表情都充满了对世道的无奈与不满。令你愁苦的不是自己的窘迫,而是百姓生活的艰难;令你担忧的不是自家的一日三餐,而是整个国家的危难。于是,“忧国”与“忧民”两词已悄悄地跟定了你。你用诗章延续着自己的生命,在你的人生之路上,忧愁、痛苦把你的人生道路弄得坎坷荆棘,但你留在文学史上的印迹却是处处充满了鲜花与赞语。伟大的现实主义诗人——杜甫

杜甫(712-770),字子美,祖籍湖北襄阳,生于河南巩县(今河南巩义),在长安时住在城南少陵附近,自称少陵野老,世称杜少陵。曾官至检校工部员外郎,世称杜工部。杜甫生活在唐朝由盛转衰之际,备受颠沛流离之苦,在穷困潦倒中终其一生,是唐代伟大的现实主义诗人。著有《杜工部诗集》,代表作有“三吏”(指《石壕吏》《潼关吏》《新安吏》)、“三别”(指《新婚别》《垂老别》《无家别》)。其作品被称为“诗史”,世人称他为“诗圣”。 《秋兴八首》(其一)

公元759年,杜甫为避安史之乱,携妻儿由陕西入四川,寓居成都,依靠四川节度使严武等亲友的接济维持生活。765年四月,严武病逝,杜甫失去依凭,于是伴同家族,离开成都,乘舟沿江东下,先是寓居夔州(今四川奉节),在夔州住了两年左右的时间,后转徙于湘鄂之间。公元770年冬,死在由长沙到岳阳的一条破船上。在寓居夔州的当年,杜甫年五十五岁,已处在人生之秋,眼看晚年多病,知交零落,壮志难酬,心境非常寂寞、抑郁。当此秋风萧瑟之时,不免触景生情,感发诗兴,故曰《秋兴》。 《秋兴》是他旅居夔州时写下的一组诗,共有八首,“玉露凋伤枫树林”是其中的第一首。 《咏怀古迹》(其三)

作者曾因上疏救宰相房琯触怒唐肃宗而受排挤遭贬,自己一片赤诚,尽忠进谏,皇帝却不分忠佞,无辜贬斥自己,当然怨恨,但又不能明说,所以诗题叫《咏怀古迹》。显然作者在咏叹昭君不幸的同时也在感慨自己的不幸,在表达昭君千载之怨的同时也在暗中表达自己的深沉怨恨。 《登高》

这首诗是杜甫大历二年(767)秋在夔州所作。夔州位于长江之滨、瞿塘峡口,以水急、风大、猿多著称。诗中抒发的不只是诗人个人的不幸。当时,安史之乱已经结束四年了,但地方军阀们又乘隙而起,相互争夺地盘,造成社会动乱,民不聊生。在这种形势下,诗人只得继续“飘泊西南天地间”。他的郁闷是多种因素造成的,这里有时代的苦难,也有家道的艰辛,个人多病和壮志未酬,再加上好友李白、高适、严武的相继辞世。为了排遣浓云一样时时压在心头的郁闷,他抱病登台,但悲凉萧瑟的江峡秋景更使他增添了新的悲哀。hèzhēnbìnshuòzhǒngzhǔzǎizàixǐnɡshěnɡ白露

连天

第二次开放,这里指第二次看到捣衣石

对着

曾经

水中小块陆地

指秋天飘落的树叶

衰颓,失意 动词的使动用法,使草木凋落衰败

指夔州的山

图画指远离故乡

借指晚年

兼指国运和自身命运

极其遗憾三、名句默写

1.《秋兴八首》(其一)

玉露凋伤枫树林, 。

江间波浪兼天涌, 。

丛菊两开他日泪, 。

,白帝城高急暮砧。

2.《咏怀古迹》(其三)

,生长明妃尚有村。

,独留青冢向黄昏,

画图省识春风面, 。

千载琵琶作胡语, 。巫山巫峡气萧森塞上风云接地阴孤舟一系故园心寒衣处处催刀尺群山万壑赴荆门一去紫台连朔漠环珮空归夜月魂分明怨恨曲中论3.《登高》

,渚清沙白鸟飞回。

,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客, 。

艰难苦恨繁霜鬂, 。风急天高猿啸哀无边落木萧萧下百年多病独登台潦倒新停浊酒杯 1.《秋兴八首》(其一)

本诗通过写巫山巫峡的阴沉萧森,烘托了动荡不安的环境,抒发了忧国之情和孤独抑郁之感。

2.《咏怀古迹》(其三)

本诗着重表现了昭君的千古之怨,诗人在咏叹昭君之怨的同时,也寄寓了自己的身世家国之情。

3.《登高》

本诗为重阳节登高咏怀之作,烘托其独自登高的孤独悲凉心境,慨叹其飘零异乡、衰老多病的悲苦境遇。[课文主旨][脉络梳理] 1.如何理解“秋天”和“大江”在《秋兴八首》(其一)中的作用?

提示:“秋天”和“大江”是杜甫诗中常见的意象。诗人用一派弥天盖地的秋色将渭原秦川与巴山蜀水联结起来,寄托自己的故园之思;又用滔滔不尽的大江把今昔异代联系起来,寄寓自己的抚今追昔之感。《秋兴八首》(其一) 2.尾联表达了诗人怎样的思想感情?

提示:尾联写家家催刀尺,户户捣衣声。古时候每到秋天,家人都要为远方的游子或戍边的将士制作寒衣,因此捣衣(这里是捣布,把布捣平整后用来裁剪衣服)声是人间的秋声,往往会增添游子的愁绪。这里表现了诗人对国事的担忧,对家乡的思念。 3.首联描写的内容是什么?试分析“赴”字的表达效果。

提示:首联着重写孕育了昭君这样的奇女子的地方的自然环境,一个“赴”字凸显了三峡和荆门山势若奔腾的雄奇姿势。《咏怀古迹》(其三) 4.《咏怀古迹》(其三)的中间两联运用了什么表现手法?请结合诗歌进行分析。

提示:中间两联主要运用了对比和反衬的手法来写王昭君的悲剧。这里有去与留的对比:离开了不该离开的故国,留在了不该留下的荒漠。生与死的对比:生时可以“识”却没能“识”,死了身体不能归,魂魄却归来。通过这些对比,反衬出昭君出塞的悲惨命运。 5.明人胡震亨评注的《杜诗通》就说:“群山万壑赴荆门,当似生长英雄起句,此未为合作。”意思是这样气象雄伟的起句,只有用在生长英雄的地方才适当,用在昭君村上是不适合、不协调的。你同意这种看法吗?为什么?

提示:不同意。(1)胡震亨说“群山万壑赴荆门”的诗句只能用于“生长英雄”的地方,用在“生长明妃”的小村子就不适当,他只从哀叹“红颜薄命”之类的狭隘感情来理解昭君,昭君虽然是一个女子,但她身行万里,冢留千秋,心与祖国同在,名随诗乐长存,是我国历史上的奇伟女性,本身就是英雄。(2)杜甫正是为了抬高昭君这个“窈窕红颜”,要把她写得“惊天动地”,所以才借高山大川的雄伟气象来烘托她的英雄形象。《登 高》 6.诗歌首联写登高的所见所闻,写了哪些景物?写这些景物的作用是什么?

提示:共写了六种景物:风、天、猿、渚、沙、鸟。作用:渲染烘托出秋的特点,为后文抒登高之感、写内心之愁作铺垫。 7.有人评论“无边”“不尽”用得好,请你简要阐述一下理由。

提示:诗人仰望无边无际、萧萧而下的树叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,深沉地抒发了自己的情怀。“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木窸窣之声,长江汹涌之状,也无形地传达了韶光易逝、壮志难酬的感慨。 8.《登高》一诗前两联写景,后两联抒情,试分析这首诗是如何情景交融的。

提示:前两联写登高闻见之景,后两联抒登高感触之情。由情选景,寓情于景,浑然一体,充分表达了诗人长年飘泊、忧国伤时、老病孤愁的复杂感情。前后四句情景交融,落笔的角度虽然不同,但都围绕着诗的中心——“悲

秋”。全诗通过“望中所见,意中所触”,描绘了江边的深秋景色,抒发了诗人感事怀乡的悲郁情怀。 《秋兴八首》(其一)

1.情景交融

全诗情景交融,以描绘秋景作为外在的行文线索,以抒发悲秋之情作为连通各联的内在脉络,不仅是悲自然萧瑟之秋,更是悲人生老大之秋和国运衰落之秋,充溢着身世之感和家国之思,意境深闳,蕴涵丰厚。 2.对仗的运用

这是一首七言律诗。律诗除了讲究平仄押韵外,还讲究对仗。中间两联对仗。即“江间波浪兼天涌”对“塞上风云接地阴”,“丛菊两开他日泪”对“孤舟一系故园心”。而对仗的要求是平声对仄声,名词对名词,动词对动词,数词对数词,虚词对虚词。如平声方位名词“江间”对仄声方位名词“塞

上”,仄声名词“泪”对平声名词“心”等。对仗能使诗句整齐优美,收到抑扬顿挫、和谐悦耳的表达效果。《咏怀古迹》(其三)

对偶工整,对比反衬

如“一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏”:上句写昭君生前的不幸与孤苦,下句写她死后的孤寂与冷落,一句话写尽了昭君一生的悲剧。《登 高》

1.各联对仗,形式精雅

一般律诗只要求中间两联对仗,而这首诗却是各联都对仗,形式精雅,被古人推崇为“古今七言律诗第一”。

2.风格悲壮

诗人在诗中写的是自己的悲情,却给人以超越时空的悲壮之感。这和诗人沉郁雄浑的风格是相一致的,景物描写显出了阔大的气势,也显出了诗人心胸的豁达。鉴赏诗歌中的意象

?考点对接

“意象”即浸染了诗人主观情感的客观景物(也称客观物象)。诗人往往创造一个或一群典型的意象来含蓄地抒发自己的情感。例如《咏怀古迹》(其三)中的“黄昏”是一时间意象,联系“青冢”可知,这一意象表达了悲凉之意。又如《登高》中的“落木”意象,联系“萧萧下”可知,表达了作者“悲秋”之情。意象型的题型设计多考查意象在诗中表情达意的作用,做题前要先把握其特征义、象征义。 比如:菊花一般是坚强、清高、隐逸的象征;月亮一般象征思乡念亲、离愁别恨、寂寞思归;折柳寓意惜别、怀远、思乡;捣衣意指征人、离妇远别故乡的惆怅等。?考题印证

(2011·山东高考)阅读下面这首唐诗,回答问题。

咏 山 泉

储光羲

山中有流水,借问不知名。映地为天色,飞空作雨声。

转来深涧满,分出小池平。恬淡无人见,年年长自清。

这首诗中的“山泉”具有什么品格?诗人借咏山泉表现了怎样的情怀?

答:_________________________________________

_________________________________________________ 解析:本题考查对诗歌中意象的鉴赏。首先要分析诗中的泉水的特点,“映地为天色,飞空作雨声”,表现的是山泉得天地之声色,“转来深涧满,分出小池平”,写的是山泉的水满涧都是。再从“借问不知名”“恬淡无人见”,分析其恬淡自然、淡泊、任性自然的特点,从“年年长自清”再分析“清高自守”的品格。

参考答案:这首诗中的山泉得天地之声色,满涧平池到处都是,表现了山泉恬淡自然、清高自守的品格。诗人借咏山泉表现了淡泊清高、任性自然的情怀。?技法汇总

鉴赏诗歌中的意象应注意以下几点:

(一)熟知命题形式

这首诗塑造了什么样的形象?试说明这首诗中形象的特点。试分析××形象。

(二)明确思维方向

诗中形象倾注了诗人的思想,饱含着诗人的情感,因此,形象应是熔铸诗人思想感情的事物。分析诗歌形象要根据诗歌描写的具体物象和画面识别其性质,在读懂诗歌的基础上概括诗歌的象征意义。 (三)规范答题步骤

第一步:找出并描摹诗歌形象;

第二步:概括形象特点;

第三步:揭示作者的情感。

答案中一般应包括三个要点:(1)是什么形象;(2)形象的具体特征是什么;(3)形象的意义是什么。

当然以上步骤和答案要点也不是固定模式,应注意根据题干要求灵活作答(比如上面例题的解答就可以省去第一步)。 课内素材

驾一叶平平仄仄搭起的小舟,穿梭于暗流涌动的江水中,我们能想象杜甫逆流而上的艰难。他走在唐朝的下坡路上,注定要弓着腰,低着头,一点一滴地细数着黎民百姓的苦难,然后蘸着浓于墨的悲哀,含泪写下“朱门酒肉臭,路有冻死骨”。他的使命决定了他不可能过得轻松。“穷则独善其身”,多少人用这句话安慰自己,摇摇头,屈服于黑暗的社会现实,从此只为个人和家庭的前景奔走。可是,杜甫的心是与千千万万劳苦大众连在一起的,所以不管多艰难,他都要用自己的肩膀撑出一片天地,容纳他们的叹息。于是有了破旧茅屋中的那声呐喊:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”。也就有了“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心”

“艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯”的思乡泪、忧国心。他是真正的人民“代言人”,他是真正的爱国者,以自己的肩膀扛起一段属于人民和国家的“诗史”。

应用角度:“忧国忧民”“铁肩担道义”“时代与命运”等。[应用片段]

暮年,落日,秋意……人生的晚景与自然的晚景重叠,人生的短暂和自然的久长,对比更为鲜明。时间从指缝悠悠飞落,一声叹息,便叹尽了流年。“一卧沧江惊岁晚,几回青锁点朝班”,人生将至尽头,而人却犹自不知。 在寓居夔州的岁月里,他从没忘记故园,从没忘记大唐,从没忘记他日日思念的百姓黎民。“夔府孤城落日斜,每依北斗望京华”,他一次次回首,一次次驻足,一次次长叹,一次次遥望,从日落到月升。只是他望穿了落日,望断了秋声,却望不穿巫山巫峡,望不断那兼天而起的汹涌波浪。那就像一道屏障,隔开了他与苍生。

他追忆着自己在京城的点点滴滴,从蓬莱宫,到曲江头,再到昆明池,再到渼陂之游,那些记忆是如此的清晰,那情那景宛在目前,却又恍如隔世。如今的长安早已衰败,更遭两度洗劫,“可怜回首歌舞地,秦中自古帝王州”,思及此免不了一场消黯,永日无言。 砧声,笳声,猿声在他耳边交错,他对花洒泪,这情景如此熟悉,当日长安首次陷落,他亦说“感时花溅泪”,而如今,花如泪点,泪如血痕。这开的不是花,而是泪,他洒落的亦早已不是泪,而是鲜血。

最终,似乎应了他所说的一般,“孤舟一系故园心”,他将自己交付扁舟,想回到故乡,却在耒阳,在他的小舟里,溘然长逝。

古往今来,身世家国,荣辱人生,沉浮世态,得失人心,多少离愁苦恨,多少艰难困厄,全由杜甫一肩挑住。他像一个顶天立地的巨人,一肩挑起了推排不尽、驱赶不绝的千斤悲愁,我们惊诧,生命是如此的沉重而悲壮,仿佛仍在追述着跨越千年的秋思!?鲜活素材

微博盛传:近日有记者采访了唐朝诗人杜甫。“杜老,听说最近您很忙是吗?”杜甫:“我能说脏话吗?”记者:“不能……”杜甫:“不能吗?那我没什么好说的了……”

微博盛传:杜甫怒了,源于有关他的涂鸦图在网上疯转。高中语文课本里有首著名的《登高》,其插图是杜甫侧坐望天的半身像配图,结果被“再创作”为多组涂鸦画,画面上的杜甫,时而手扛机枪,时而挥刀切瓜,时而身骑白马,时而脚踏摩托,被好事的网友戏称为“杜甫很忙”。 [热评] 杜甫诞辰1 300周年,却以被恶搞组图的方式成为舆论热点,恐怕是那些推崇和营销杜甫文化的人始料未及的。对微博中风头正劲的恶搞行为,无论是成都杜甫草堂,还是巩义杜甫故里,都持一种不欢迎甚至批评的态度。但从网络文化的视角加以审视,大可不必对恶搞杜甫的风潮反应“过敏”,它只是一场快闪式的网络狂欢而已。 当然,娱乐可以,但要注意尺度。毕竟杜甫作为一个有影响力的诗人,不能把他弄成有伤风化的人物。在一个开放的网络中,甚至某种意义上说,这个恶搞对于扩大杜甫在现在学生中的了解度,以及让成年人回味杜甫的生平文章,都有积极作用。但不应该涉及对杜甫本人的贬损,应该尊重传统文化。浣花溪畔落沙鸥

黄建新

有这么一位诗人,他有豪情万丈,志在报国,他渴望“致君尧舜上,再使风俗淳”, 他“自谓颇挺出,立登要路津”。然而苍天弄人,他一生数起数落,郁郁不得志,在友人庇护下,于蜀中浣花溪畔看尽群鸥翻飞。这就是你吗?一代诗圣,壮志凌云的杜甫! 你少年好学,漫游吴越,遍览齐赵,过着“裘马轻狂”的生活,真是“读万卷书,行万里路”。已过而立,进京赶考,终因小人阻挠而功名难就。长安十年,困顿潦倒,三次献赋,一片至诚。安史之乱,兵荒马乱,仍未能消除热情,只身一人,迢迢千里,奔赴灵武,只为能在新即位的肃宗之前一展才华。拜得左拾遗之职,是你的宿愿,也是你的执著,然而你为人耿直,重情重义,便是你遭人攻击的一个致命弱点。当房琯获罪,被贬入狱时,你急疏肃宗,竭力相救,于是,你冒犯龙颜,你触怒小人,直至被贬为华州司功参军,是你的宿命,你的无奈。 遭遇的坎坷至此,便只能挥别朝廷,经秦入蜀,在蜀地找一片属于自己无奈的天空。

成都草堂中,你似乎找到人生的快乐。“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来”,在浣花溪的潺潺流水中,你送走了五载春秋。你不再需要四处觅封侯,不再需要提防小人。“老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩”,其乐融融,不亦乐乎?严武之死,将这恬淡宁静生活终结。 告别浣花溪,你开始新的漂泊。一叶孤舟,载着孤寂的你,别蜀出峡,漂泊于长江之上。“细草微风岸,危樯独夜舟。”月夜,你一人站在船头上,眺望远方,你是否想起了浣花溪畔的日子,你是否记起了家人,你是否记起了严武君?回首往日,你还有雄心壮志,吟唱“会当凌绝顶,一览众山小”吗?在唐朝由兴盛急遽走向衰败的时代,你崇高的政治理想,伟大的才情抱负,终究还是被碰得头破血流。你饱尝现实社会的冷酷,悲叹自己命运的多舛,真可谓“飘飘何所似,天地一沙鸥”。 是的,你一生就像沙鸥,四处游荡,有家难回,骨肉分离,仕途坎坷,屡被贬黜。你没有李白那样洒脱,能“斗酒十千恣欢谑”;你也永远不会豪迈地宣告,“天生我材必有用,千金散尽还复来”。因此,你只能沉郁,你只能压抑,只能在儒家忠君思想的禁锢下,一面同情百姓的疾苦,又常常为帝王辩护,你的人生就是在这样的痛苦矛盾中磨砺着。当你拖着病体独自登上江边的高处时,九九重阳,一派萧条,“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,大气磅礴,更是悲凉沉郁。当你再逢李龟年时,江南风景依旧,但已是物是人非。“正是江南好风景,落花时节又逢君”,无尽沧桑无尽凄苦全在其中。 一生的落魄潦倒,最后的孤单飘荡,最终只能在江湘舟中默无声息地终结。你走了,告别了人世间的冷酷辛酸,这对于你,是一种释然吗?

[美文评点] 浣花溪是杜甫在成都的寓所,鸥鸟是杜甫诗中常用的一个意象,诗人常以鸥鸟自比。这篇文章以“浣花溪畔落沙鸥”为题写杜甫,浑然天成,寓意自明。文章采用第二人称的手法,按照时间顺序写杜甫的经历与思想,既饱含深情又有条不紊。点此进入