2.6《琵琶行 并序》课件(人教必修3)

文档属性

| 名称 | 2.6《琵琶行 并序》课件(人教必修3) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 20:51:00 | ||

图片预览

文档简介

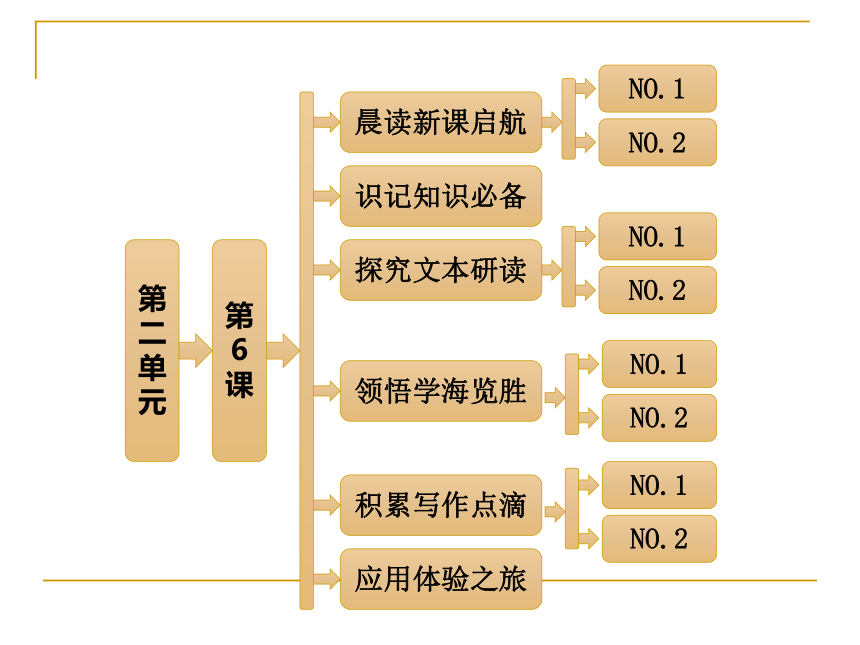

课件65张PPT。第二单元第6课晨读新课启航识记知识必备探究文本研读应用体验之旅NO.1NO.2领悟学海览胜NO.1NO.2积累写作点滴NO.1NO.2NO.1NO.2白 居 易

1.白居易,你是一个“唯歌生民病,愿得天子知”的诗人,更是一个铁肩担道义,巨笔写良知的勇士。尘世太污浊太黑暗,你报国无门,请缨无路,于是你只能生活在诗歌世界里,成为诗歌世界里的士大夫。 凭你的才华,本应该是这个尘世王国中的宠儿,结果却成了尘世的弃儿。于是你把目光投向田野,看到了人民在饥饿的死亡线上挣扎;你把心灵融进土地,体察到了人民耕田种地的艰辛;你把悲悯送给穷人,把忏悔留给自己,用诗歌见证了一种苦难的命运,折射出一个肩负社会责任的正直作家的心灵光芒。 2.在缭绕的香火里,在氤氲的水光中,枕着阵阵松涛。你不语,香山不语。只有对岸的石窟,曾窥见你的身世和秘密,它也不语,只有人们千年以来的颂扬,喋喋不休,充盈在香山和伊水之间。金戈铁马,王朝更迭。只有伊水岸静默的石窟,是你一世一世的知己。那些怀揣敬仰的后人,试图从三千篇诗章里,开启你前生今世的忧愤和不安。而你无论世间有再大的纷争和喧闹,你都缄默不语,你睡了。靠着香山的肩头,安稳平和。你在一朵莲花里醒来,伊水歌声正起,打坐,诵经,吟诗。把来来往往的人,拒在香山之外,伊水之外,龙门之外。新乐府运动的倡导者——白居易

白居易(772-846),字乐天,号香山居士,祖籍山西太谷县,后迁下邽(今天的陕西省渭南市临渭区),我国唐代伟大的现实主义诗人,中国文学史上负有盛名且影响深远的诗人和文学家,他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗。 他与元稹(世称“元白”)共同发起了“新乐府运动”,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。在文学史上有重要的地位。其诗主要分为两类,分别是闲适诗和讽喻诗,二者都具有尚实、尚俗、务尽的特点,但在内容和情调上却很不相同。讽喻诗志在“兼济”,与社会政治紧相关联,多写得意激气烈;闲适诗则意在“独善”,“知足保和,吟玩性情”(《与元九书》),从而表现出淡泊平和、闲逸悠然的情调。长篇叙事诗《长恨歌》《琵琶行》等名篇代表他艺术上的最高成就,有《白氏长庆集》传世。 写讽喻诗遭贬

元和十年(815)六月,宰相武元衡和御史中丞裴度遭人暗杀,武元衡当场身死,裴度受了重伤。对如此大事,当时掌权的宦官集团和旧官僚集团居然保持镇静,不急于处理。白居易十分气愤,便上书力主严缉凶手,以肃法纪。可是那些掌权者非但不褒奖他热心国事,反而说他是东宫官,抢在谏官之前议论朝政是一种僭越行为,于是被贬谪为江州刺史。王涯说他母亲是看花的时候掉到井里死的,他写赏花的诗和关于井的诗“有伤孝道”,这样的人不配治郡,于是他又被贬为江州司马。实际上他获罪的原因还是那些讽喻诗。 写作《琵琶行》

江州当时被看成是“蛮瘴之地”,加之州司马虽然名义上是刺史的佐史,实际上是一种闲散职务,这对白居易来说是一种莫大的嘲弄。他的被贬其实是一桩冤案,他连遭打击,心境凄凉,满怀郁愤。次年送客湓浦口,遇到琵琶女,创作出这首传世名篇。 行

行,古体诗的一种,歌行一体,与乐府相近,它的音节格律比较自由,采用五、七杂言古体,形式富于变化。南宋王灼的《碧鸡漫志》解释说:“古诗或名曰乐府,谓诗之可歌也,故乐府中有歌有谣,有吟有行,有行有曲。”从唐人歌行体的风格来看,所谓的“行”是指那些流走自然、可歌可唱的诗篇。第二年是副词和动词构成的两个词,这里是“因此作”的意思指七言诗,唐代的习惯说法突然出现容颜年龄大随随便便整理,理一理原来的,先前的副词,轻轻

动词,轻视副词,暂时

副词,忽然,一下子动词,哭泣

名词,眼泪动词,离开

动词,推辞副词,忽然

副词,刚刚名词,话

名词,字

动词,说

助词,无实义动词,叫,吩咐

动词,取名数词,几,表示不确定的数目

名词,数量指示代词,这,此

动词,表判断动词,说话,回答

名词,曲 介词,向

介词,在

介词,比

助词,位于动,

词之前,主语之后,使语句和谐,并有加强咏

叹意味的作用动词,写,作

动词,弹奏

介词,替,给在夜里

在梦里

作歌

流泪

叫,吩咐看重被浸湿 (二)被动句

1.是夕始觉有迁谪意(没有被动词,“迁谪”可译为“被贬官、降职”)

2.感斯人言[省略了介词“于”,“感(于)斯人言”,

“于”表被动,可译为“被这个女人的话感动”]

(三)省略句

送客湓浦口[省略了介词“于”,即“送客(于)湓浦口”] (四)状语后置句

1.尝学琵琶于穆、曹二善才(按现代汉语的语序应为“尝于穆、曹二善才学琵琶”)

2.转徙于江湖间(按现代汉语的语序应为“于江湖间转徙”)

(五)宾语前置句

歌以赠之(按现代汉语的语序应为“以歌赠之”,把这首诗赠给她) 《琵琶行》是一首叙事诗,主要记叙白居易贬谪江州时,月夜送客江边,巧遇琵琶女一事。诗中主要塑造了两个人物形象:琵琶女和诗人自己。前者为主,后者为宾。既表达了对琵琶女晚年沉沦遭遇的同情,也表达了诗人的凄凉心境。[课文主旨][脉络梳理] 1.诗的开篇关于秋天月夜送别情景的描写有什么作用?

提示:①交代了时间,这是一个枫叶红、荻花黄、瑟瑟秋风下的夜晚;②交代了地点,是浔阳江头;③交代了背景,是诗人给他的朋友送别。总体上渲染了一种萧瑟凄伤的氛围。 2.诗人为何认为自己和琵琶女“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”?他们同在何处?试完成下面的表格。提示:(1)去年辞帝京 (2)因年长色衰而嫁商人 3.分析下列比喻句描摹出了音乐的什么特点?并分析比喻描写的好处。试完成下表。 提示:(1)亲切细柔;(2)激越雄壮、高亢激昂;(3)把抽象无形的音乐变成形象可感的实体。 4.为什么演奏完毕,要添上“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”这两句?

提示:这是衬托手法。(1)为了突出音乐效果。“悄无言”比报之以热烈的掌声或喝彩声更好,是“此时无声胜有声”。乐曲虽然结束了,但听众还是曲意未尽。(2)为了深化诗歌的意境。它把动态的音乐凝固在静态的画面里,曲终已经收拨,乐声已经消逝,但人们的欣赏活动仍在继续。眼前是江水茫茫,无边无际,四周寥落,万籁俱寂,中天一轮明月,江心倒映一派光辉。 5.诗人在第4自然段写了什么内容?抒发了什么情感?

提示:写了诗人沦落天涯的感慨,抒发了对不幸之人的同情和对自己遭贬谪的悲愤之情。 1.以形写声,以声写声的成功运用

(1)用具体的比喻以声写声。如“大弦嘈嘈如急雨”把大弦弹奏的“嘈嘈”的声音比作“急雨”,显示乐声的粗重急促。“大珠小珠落玉盘”中一个“落玉盘”显示乐声的清脆圆润。“幽咽泉流冰下难” 中一个“冰下难”显示乐声的低沉凝涩。“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”中“水浆迸”“刀枪

鸣”显示乐声的激越雄壮、高亢激昂。“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛”中“如裂帛”形象比喻突出乐声的凄厉。一连串的比喻,把难以表现的音乐形象地表现出来,也由此把难以欣赏的音乐变得亲切怡人,从而扩大了欣赏此诗的读者群体。 (2)用具体的比喻以形写声。如“大珠小珠落玉盘”将视觉形象与听觉形象同时显露出来,令人眼花缭乱,目不暇接。“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”用“银瓶乍破”“铁骑突出”的视觉形象,写出了乐声的激越雄壮、高亢激昂。

2.成功运用自然景物的衬托

(1)贯穿全诗的景物描写:大江、明月、枫叶、荻花、黄芦、苦竹、杜鹃的悲啼、猿猴的哀鸣,其凄清的色调,无不浸染着诗人遭贬郁愤悲苦的感彩。篇首的“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”,叙述了江头送客时的环境。秋夜的江水、枫叶、荻花,构成清晰如画的意境,令人顿感秋凉袭身,曲曲传达出诗人凄凉愁惨的心情,为全诗奠定了感情基调。 (2)“别时茫茫江浸月”,叙述别时景象,景中含情。茫茫江水,溶溶月色,无不弥散着诗人的离愁别绪,仿佛诗人的心情融化其中,与自然风物有了感应。“唯见江心秋月白”,写音乐结束时寂静的环境。“绕船月明江水寒”,写琵琶女独守空船时的环境,渲染了琵琶女冷落凄凉的心情。“黄芦苦竹绕宅生”,写诗人的生活环境,渲染诗人被贬后的孤寂悲凉。“其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣”,杜鹃啼血和哀猿悲叫两个意象的描写,因景生情,很好地描绘出诗人羁旅在外而想念家乡的心情。鉴赏诗歌的表达技巧

?考点对接

表达技巧就是指诗人在创作时驾驭语言、塑造形象、创设意境、表达思想、反映生活的巧妙技能。鉴赏诗歌的表达技巧就是分析作品运用了哪些表达技巧,这些表达技巧在作品中表达了什么内容,达到了什么效果。 表达技巧是一个很宽泛的概念,而古典诗歌的表达技巧十分丰富,它主要包括以下四个方面:?考题印证

(2012·广东高考)阅读下面一首词,回答问题。

余杭四月

[元]白珽

四月余杭道,一晴生意繁。

朱樱①青豆酒,绿草白鹅村。

水满船头滑,风轻袖影翻。

几家蚕事动,寂寂昼门关②。 [注] ①朱樱:樱桃的一种。②昼门关:从蚕孵出到结茧期间,养蚕人家为防外人冲犯而终日紧闭门户。

诗的颔联在写景上用了多种表现手法,请指出其中一种并结合诗句简要分析。(3分)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 解析:考生要熟练掌握诗歌鉴赏中的各种表达技巧,答题时准确指出用了何种手法,并结合原诗分析答出此手法的表达效果及有效传递出作者怎样的情感,可采用“手法+分析+效果”的答题模式。

参考答案:①颔联运用了映衬(衬托,对比,烘托,渲染)、列锦的表现手法;②映衬类:朱、青、绿、白,颜色明丽喜人,相为映衬,烘托出一种清新的四月乡间独特的风貌,传达出诗人愉悦而闲适之情。列锦类:颔联采用意象叠加的方式巧妙地将乡间独特物象樱桃、豆、草、鹅排列在一起,勾勒出一幅生动的乡村春意盎然的图景,烘托出静谧的气氛,表达了诗人的闲适而悠游的情怀。?技法汇总

一、把握鉴赏诗歌表达技巧的设问方式

在历年考题中,这类试题往往直接以“表达手法”“表现手法”出现,使得不少考生摸不着头脑,不知从哪个角度答题。

在此,考生应该知道,诗歌里考查类似的内容,从修辞手法、表达方式、表现手法、篇章结构四个方面都可以回答。特别提醒的是,当提问不明确时,首先应考虑从修辞手法的运用来答题。 表现手法(技巧)包含的内容较广泛,因此,试题出现的形式也较多,下面是常见的形式:

(1)这首诗运用了怎样的表现手法?

(2)请分析这首诗的表达技巧(或艺术手法,或手法)。

(3)诗人是怎样抒发自己的情感的?有何效果?

(4)诗歌主要采用了什么表现手法来写事物的?

(5)诗人是如何表达这种情感的?

(6)从表现手法的角度,对这首诗作简要赏析。

(7)诗歌运用衬托对比和虚实相生的艺术手法,请作简要分析。 二、鉴赏诗歌表达技巧五注意

1.立足整体把握

虽然近年来题目多在具体语句上探究,但局部分析必须建立在整体把握的基础上,而且形式是为内容服务的,因此只有全面把握文章主旨,才能更好地体会表达技巧所产生的效果。

2.透视表达技巧

近年来,许多高考题都没有明示表达技巧,所以需要准确地透视表达技巧。透视表达技巧就是要注意联系具体语句揣摩技巧。 3.突出分析重点

它主要包括两个方面:一是题目表明的具体范围,抓住这一范围,不能泛化内容,随意鉴赏;二是抓住重要的表达技巧,不要面面俱到,只抓住重要的一个深入挖掘就够了。同时,如果是任选角度的话,要有题材意识,且从表现手法角度入手是首选,其次选修辞手法。

4.结合语句分析

分析效果时,主要联系诗歌的具体内容、主旨和语言形式上的特点,说出此种表现手法的好处。 5.规范答题语言

注意规范使用鉴赏术语(表达方式、表现手法、常见修辞手法及作用,表述关键词),规范答题;限定角度(找准)+引诗中语句+结合诗作内容分析此诗怎样体现了这种艺术技巧+分析运用这一技巧的表达效果(一定要联系主旨)。 课内素材

1.白居易是一位关心下层人民,同情人民疾苦的诗人,他在《琵琶行》一诗中塑造了一个封建社会中被玩弄、被侮辱的妇女形象,概括了冷酷的封建社会中下层妇女特别是歌女的不幸遭遇,表达了诗人对琵琶女这类弱者的同情,同时也唤起了人们对弱者的关注。 我们也应该像白居易一样,对于不及我们的人,不要讨厌而要同情,能够帮助的就尽量帮助;即使不能帮助,也要包容、原谅人家一点。天下最高的学问是什么?同情弱者,帮助弱者。孔子讲“仁”,老子讲“道”,墨子讲“博爱”,归根结底,都不是为了让强者更强大,而是为了让贫弱的人得到更多的福利,让不幸的人得到更多的快乐。弱势群体理应得到更多的关心。在任何时候、任何场合,我们都要给他们提供帮助。

应用角度:“关注弱者”“和谐”“同舟共济”等。 2.一千多年前,一个文人骚客,一个天涯歌女,因为音乐,他们演绎了一曲不衰的知音绝唱。

在这个不朽的夜晚,浔阳江的悠悠江水、瑟瑟秋风、清冷的月光、飘飞的荻花,永远记住了这个美丽而忧伤的故事——诗人白居易也在这个不朽的夜晚,踏着湿漉漉的诗行,平平仄仄地走着,一路洒下两行滚烫的泪水,沾湿了历史的脸庞,永远都无法抹去。 “同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!”这是诗人对歌女不幸遭遇的同情,也是对自己谪居江州后的郁闷心情的倾泄。“天涯沦落”,它道出了人们对苦难生活的共同情感体验,引起一代又一代人的共鸣。

应用角度:“心灵的交融”“知音”“音乐”“体验”

“心境”“感受”等。[应用片段]

一千一百多年前,白居易左迁江州司马,在鄱阳湖边住了下来。一个秋天的夜晚,诗人被一支琵琶惊醒了,循着琵琶声,诗人发现了自己,鄱阳湖流下了两行清泪。琴声和着泪水沉到湖底,千年之后这里仍然能够听到嘈嘈切切的琴弦。

我也是被琵琶声惊醒的,走在湖畔,千年之前的那声裂帛,仿佛就在耳边,仿佛就在昨天。 那一个瞬间,白居易走在歌女的弦上,琵琶声响在诗人的诗里。拨弦的人轻拢慢捻,弦上的人醉不成欢,琵琶声渐行渐远,在心头响起,在诗里隐没,书案前,只留下江州司马,泪湿青衫。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

新醅的酒,明前的茶,饮不醉但求一醉的白司马;湖心的飞鸟,湖边的新芽,挑不明诗人的醉眼昏花。你来了吗?你醉了吗?你要走吗?你醒了吗?诗人与秋风,一问一答。江南的秋雨扯天扯地,诗人的酒杯,举得起,却放不下。 醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

石狮子立在湖边有上千年了,你们还记不记得那个白司马?白司马怕是已经记不得你们了,那天,晚归的诗人真的醉了,烈酒烧灼着他的胸膛,他的胸中,只有难酬的壮志;烈酒朦胧了他的双眼,他的眼里,只有模糊的背影。

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

琵琶声并未远去,但春天还是来了。

(选自高中生优秀作文《江南烟雨〈琵琶行〉》)?鲜活素材

多爬几棵树,少看几本书

最近,厦门大学微博协会发微博称,厦大将开设爬树选修课,在这门课上,可以教学生如何安全爬上任何树,并在上面自由移动,甚至可以“在树木之间灵活穿梭”。记者采访了厦大教授爬树课的老师,对方表示,目前已经开始在学校本部后山寻找合适的场地,预计新学期开课。 据称,设立爬树课并不是“为了爬树而爬树”,厦门大学设立爬树课的真正目的是教会学生一些特殊的逃生技能。而技能这种东西,在当下的大学校园之中,无异于一件奢侈品。我们的大学生,有世界一流的知识储备,有世界一流的做题和考试能力,却没有足够多的逃生技巧。这不免算是一种悲哀。

[热评] 教育的首要本旨工作不是教会学生拿高分、不是教会学生多读几本书,而是教学生如何更好地生存下去。知识重要,技能更重要;安全知识重要,安全技能更重要。在安全方面,我们显然还缺少许多具体的生存技能。因此,多一些如爬树课一样的“雷人课程”,教育不至于成为“雷区”。多爬几棵树,少读几本书,不会误导一代人。弦上的月光

流年的风沙湮没了历史的辙印,岁月的密网却捞起只只斑斓的海贝。穿过千年的沧桑,秋风中瑟瑟的芦苇仿佛只只忧伤的眼睛,惨淡迷离的月光诉说着浔阳江边弦上的泪光。

那怀抱琵琶半遮面的清愁女子,就坐在那只空空的画船上。船很大,大得仿佛能摆得下世上所有的珍宝;船很小,小得盛不下一颗落寞的心。船本可以划得很远,但却没能划出这个港湾。这无风又无浪的港湾就是她的家,而家的温馨和欢乐永远都是远方最温柔的呼唤。琵琶声夜夜从这不大不小的画船上轻轻地、幽幽地滑过江面,与空旷江水上的月低语。 就是在这样一个凄清的月夜,幽咽的琵琶声羁绊了离者的脚步,打湿了失意漂泊的江州司马的青衫。

繁华喧闹的京都、朱红的琉璃和玉盘珍馐记录了短暂易逝的笑语。无论这位佳人,还是这个才子,春风中的美丽终成过往,如缤纷的春花,一场风雨,即是落英狼藉。

当孤独的琵琶弹痛乐天那不乐的心弦,同是天涯沦落人的伤痛,瞬间袭击了两颗沦落天涯的心。于是一曲悲歌唱了千年,一弯秋月注视了千年,一江荻花苍白了千年。 乐天不幸来到浔阳,浔阳有幸收留了乐天。轻视“嘲风雪,弄花草”的文士,一心抱定“兼济天下,为民请命”的理想,乐天的笔锋刺透黑暗,百姓的疾苦是他心中最深刻的痛楚。然而权臣动一下唇齿,乐天便被发配江西浔阳。黑暗的时代里狰狞的魔鬼惯于制造悲剧,于是乐天就像一片秋叶被风打落盘旋。

失意的才子选择了“吏隐”,然而心系国计民生的乐天,却抹不去内心深深的失意与伤痛。

于是在那个秋天的月夜,乐天的心弦被那双纤纤细手有力地弹拨,同病相怜的感慨化成了如泣如诉的名篇,在无数天涯沦落人的心上震颤。 那小小的浔阳自此再也走不出那个月光惨淡的夜晚,而哀怨的琵琶声至今仍在江上月下凄美地回旋,还有那个低眉落寞、轻弹琵琶、年长色衰的女子也成了千古美丽的绝唱。

一次美丽的邂逅,就这样凝结成了弦上永恒的月光。

历史制造了许多悲剧,而并非所有悲剧都因悲剧的主角而演绎成永恒的绝美。

[美文评点] 本文作者将细微的笔触深入到作品中人物的灵魂处,发掘那些隐藏在心灵深处的“共振”,然后用如诗如画的语言表达,故而生动感人,意味隽永。点此进入

1.白居易,你是一个“唯歌生民病,愿得天子知”的诗人,更是一个铁肩担道义,巨笔写良知的勇士。尘世太污浊太黑暗,你报国无门,请缨无路,于是你只能生活在诗歌世界里,成为诗歌世界里的士大夫。 凭你的才华,本应该是这个尘世王国中的宠儿,结果却成了尘世的弃儿。于是你把目光投向田野,看到了人民在饥饿的死亡线上挣扎;你把心灵融进土地,体察到了人民耕田种地的艰辛;你把悲悯送给穷人,把忏悔留给自己,用诗歌见证了一种苦难的命运,折射出一个肩负社会责任的正直作家的心灵光芒。 2.在缭绕的香火里,在氤氲的水光中,枕着阵阵松涛。你不语,香山不语。只有对岸的石窟,曾窥见你的身世和秘密,它也不语,只有人们千年以来的颂扬,喋喋不休,充盈在香山和伊水之间。金戈铁马,王朝更迭。只有伊水岸静默的石窟,是你一世一世的知己。那些怀揣敬仰的后人,试图从三千篇诗章里,开启你前生今世的忧愤和不安。而你无论世间有再大的纷争和喧闹,你都缄默不语,你睡了。靠着香山的肩头,安稳平和。你在一朵莲花里醒来,伊水歌声正起,打坐,诵经,吟诗。把来来往往的人,拒在香山之外,伊水之外,龙门之外。新乐府运动的倡导者——白居易

白居易(772-846),字乐天,号香山居士,祖籍山西太谷县,后迁下邽(今天的陕西省渭南市临渭区),我国唐代伟大的现实主义诗人,中国文学史上负有盛名且影响深远的诗人和文学家,他的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗。 他与元稹(世称“元白”)共同发起了“新乐府运动”,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。在文学史上有重要的地位。其诗主要分为两类,分别是闲适诗和讽喻诗,二者都具有尚实、尚俗、务尽的特点,但在内容和情调上却很不相同。讽喻诗志在“兼济”,与社会政治紧相关联,多写得意激气烈;闲适诗则意在“独善”,“知足保和,吟玩性情”(《与元九书》),从而表现出淡泊平和、闲逸悠然的情调。长篇叙事诗《长恨歌》《琵琶行》等名篇代表他艺术上的最高成就,有《白氏长庆集》传世。 写讽喻诗遭贬

元和十年(815)六月,宰相武元衡和御史中丞裴度遭人暗杀,武元衡当场身死,裴度受了重伤。对如此大事,当时掌权的宦官集团和旧官僚集团居然保持镇静,不急于处理。白居易十分气愤,便上书力主严缉凶手,以肃法纪。可是那些掌权者非但不褒奖他热心国事,反而说他是东宫官,抢在谏官之前议论朝政是一种僭越行为,于是被贬谪为江州刺史。王涯说他母亲是看花的时候掉到井里死的,他写赏花的诗和关于井的诗“有伤孝道”,这样的人不配治郡,于是他又被贬为江州司马。实际上他获罪的原因还是那些讽喻诗。 写作《琵琶行》

江州当时被看成是“蛮瘴之地”,加之州司马虽然名义上是刺史的佐史,实际上是一种闲散职务,这对白居易来说是一种莫大的嘲弄。他的被贬其实是一桩冤案,他连遭打击,心境凄凉,满怀郁愤。次年送客湓浦口,遇到琵琶女,创作出这首传世名篇。 行

行,古体诗的一种,歌行一体,与乐府相近,它的音节格律比较自由,采用五、七杂言古体,形式富于变化。南宋王灼的《碧鸡漫志》解释说:“古诗或名曰乐府,谓诗之可歌也,故乐府中有歌有谣,有吟有行,有行有曲。”从唐人歌行体的风格来看,所谓的“行”是指那些流走自然、可歌可唱的诗篇。第二年是副词和动词构成的两个词,这里是“因此作”的意思指七言诗,唐代的习惯说法突然出现容颜年龄大随随便便整理,理一理原来的,先前的副词,轻轻

动词,轻视副词,暂时

副词,忽然,一下子动词,哭泣

名词,眼泪动词,离开

动词,推辞副词,忽然

副词,刚刚名词,话

名词,字

动词,说

助词,无实义动词,叫,吩咐

动词,取名数词,几,表示不确定的数目

名词,数量指示代词,这,此

动词,表判断动词,说话,回答

名词,曲 介词,向

介词,在

介词,比

助词,位于动,

词之前,主语之后,使语句和谐,并有加强咏

叹意味的作用动词,写,作

动词,弹奏

介词,替,给在夜里

在梦里

作歌

流泪

叫,吩咐看重被浸湿 (二)被动句

1.是夕始觉有迁谪意(没有被动词,“迁谪”可译为“被贬官、降职”)

2.感斯人言[省略了介词“于”,“感(于)斯人言”,

“于”表被动,可译为“被这个女人的话感动”]

(三)省略句

送客湓浦口[省略了介词“于”,即“送客(于)湓浦口”] (四)状语后置句

1.尝学琵琶于穆、曹二善才(按现代汉语的语序应为“尝于穆、曹二善才学琵琶”)

2.转徙于江湖间(按现代汉语的语序应为“于江湖间转徙”)

(五)宾语前置句

歌以赠之(按现代汉语的语序应为“以歌赠之”,把这首诗赠给她) 《琵琶行》是一首叙事诗,主要记叙白居易贬谪江州时,月夜送客江边,巧遇琵琶女一事。诗中主要塑造了两个人物形象:琵琶女和诗人自己。前者为主,后者为宾。既表达了对琵琶女晚年沉沦遭遇的同情,也表达了诗人的凄凉心境。[课文主旨][脉络梳理] 1.诗的开篇关于秋天月夜送别情景的描写有什么作用?

提示:①交代了时间,这是一个枫叶红、荻花黄、瑟瑟秋风下的夜晚;②交代了地点,是浔阳江头;③交代了背景,是诗人给他的朋友送别。总体上渲染了一种萧瑟凄伤的氛围。 2.诗人为何认为自己和琵琶女“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”?他们同在何处?试完成下面的表格。提示:(1)去年辞帝京 (2)因年长色衰而嫁商人 3.分析下列比喻句描摹出了音乐的什么特点?并分析比喻描写的好处。试完成下表。 提示:(1)亲切细柔;(2)激越雄壮、高亢激昂;(3)把抽象无形的音乐变成形象可感的实体。 4.为什么演奏完毕,要添上“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”这两句?

提示:这是衬托手法。(1)为了突出音乐效果。“悄无言”比报之以热烈的掌声或喝彩声更好,是“此时无声胜有声”。乐曲虽然结束了,但听众还是曲意未尽。(2)为了深化诗歌的意境。它把动态的音乐凝固在静态的画面里,曲终已经收拨,乐声已经消逝,但人们的欣赏活动仍在继续。眼前是江水茫茫,无边无际,四周寥落,万籁俱寂,中天一轮明月,江心倒映一派光辉。 5.诗人在第4自然段写了什么内容?抒发了什么情感?

提示:写了诗人沦落天涯的感慨,抒发了对不幸之人的同情和对自己遭贬谪的悲愤之情。 1.以形写声,以声写声的成功运用

(1)用具体的比喻以声写声。如“大弦嘈嘈如急雨”把大弦弹奏的“嘈嘈”的声音比作“急雨”,显示乐声的粗重急促。“大珠小珠落玉盘”中一个“落玉盘”显示乐声的清脆圆润。“幽咽泉流冰下难” 中一个“冰下难”显示乐声的低沉凝涩。“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”中“水浆迸”“刀枪

鸣”显示乐声的激越雄壮、高亢激昂。“曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛”中“如裂帛”形象比喻突出乐声的凄厉。一连串的比喻,把难以表现的音乐形象地表现出来,也由此把难以欣赏的音乐变得亲切怡人,从而扩大了欣赏此诗的读者群体。 (2)用具体的比喻以形写声。如“大珠小珠落玉盘”将视觉形象与听觉形象同时显露出来,令人眼花缭乱,目不暇接。“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”用“银瓶乍破”“铁骑突出”的视觉形象,写出了乐声的激越雄壮、高亢激昂。

2.成功运用自然景物的衬托

(1)贯穿全诗的景物描写:大江、明月、枫叶、荻花、黄芦、苦竹、杜鹃的悲啼、猿猴的哀鸣,其凄清的色调,无不浸染着诗人遭贬郁愤悲苦的感彩。篇首的“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”,叙述了江头送客时的环境。秋夜的江水、枫叶、荻花,构成清晰如画的意境,令人顿感秋凉袭身,曲曲传达出诗人凄凉愁惨的心情,为全诗奠定了感情基调。 (2)“别时茫茫江浸月”,叙述别时景象,景中含情。茫茫江水,溶溶月色,无不弥散着诗人的离愁别绪,仿佛诗人的心情融化其中,与自然风物有了感应。“唯见江心秋月白”,写音乐结束时寂静的环境。“绕船月明江水寒”,写琵琶女独守空船时的环境,渲染了琵琶女冷落凄凉的心情。“黄芦苦竹绕宅生”,写诗人的生活环境,渲染诗人被贬后的孤寂悲凉。“其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣”,杜鹃啼血和哀猿悲叫两个意象的描写,因景生情,很好地描绘出诗人羁旅在外而想念家乡的心情。鉴赏诗歌的表达技巧

?考点对接

表达技巧就是指诗人在创作时驾驭语言、塑造形象、创设意境、表达思想、反映生活的巧妙技能。鉴赏诗歌的表达技巧就是分析作品运用了哪些表达技巧,这些表达技巧在作品中表达了什么内容,达到了什么效果。 表达技巧是一个很宽泛的概念,而古典诗歌的表达技巧十分丰富,它主要包括以下四个方面:?考题印证

(2012·广东高考)阅读下面一首词,回答问题。

余杭四月

[元]白珽

四月余杭道,一晴生意繁。

朱樱①青豆酒,绿草白鹅村。

水满船头滑,风轻袖影翻。

几家蚕事动,寂寂昼门关②。 [注] ①朱樱:樱桃的一种。②昼门关:从蚕孵出到结茧期间,养蚕人家为防外人冲犯而终日紧闭门户。

诗的颔联在写景上用了多种表现手法,请指出其中一种并结合诗句简要分析。(3分)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 解析:考生要熟练掌握诗歌鉴赏中的各种表达技巧,答题时准确指出用了何种手法,并结合原诗分析答出此手法的表达效果及有效传递出作者怎样的情感,可采用“手法+分析+效果”的答题模式。

参考答案:①颔联运用了映衬(衬托,对比,烘托,渲染)、列锦的表现手法;②映衬类:朱、青、绿、白,颜色明丽喜人,相为映衬,烘托出一种清新的四月乡间独特的风貌,传达出诗人愉悦而闲适之情。列锦类:颔联采用意象叠加的方式巧妙地将乡间独特物象樱桃、豆、草、鹅排列在一起,勾勒出一幅生动的乡村春意盎然的图景,烘托出静谧的气氛,表达了诗人的闲适而悠游的情怀。?技法汇总

一、把握鉴赏诗歌表达技巧的设问方式

在历年考题中,这类试题往往直接以“表达手法”“表现手法”出现,使得不少考生摸不着头脑,不知从哪个角度答题。

在此,考生应该知道,诗歌里考查类似的内容,从修辞手法、表达方式、表现手法、篇章结构四个方面都可以回答。特别提醒的是,当提问不明确时,首先应考虑从修辞手法的运用来答题。 表现手法(技巧)包含的内容较广泛,因此,试题出现的形式也较多,下面是常见的形式:

(1)这首诗运用了怎样的表现手法?

(2)请分析这首诗的表达技巧(或艺术手法,或手法)。

(3)诗人是怎样抒发自己的情感的?有何效果?

(4)诗歌主要采用了什么表现手法来写事物的?

(5)诗人是如何表达这种情感的?

(6)从表现手法的角度,对这首诗作简要赏析。

(7)诗歌运用衬托对比和虚实相生的艺术手法,请作简要分析。 二、鉴赏诗歌表达技巧五注意

1.立足整体把握

虽然近年来题目多在具体语句上探究,但局部分析必须建立在整体把握的基础上,而且形式是为内容服务的,因此只有全面把握文章主旨,才能更好地体会表达技巧所产生的效果。

2.透视表达技巧

近年来,许多高考题都没有明示表达技巧,所以需要准确地透视表达技巧。透视表达技巧就是要注意联系具体语句揣摩技巧。 3.突出分析重点

它主要包括两个方面:一是题目表明的具体范围,抓住这一范围,不能泛化内容,随意鉴赏;二是抓住重要的表达技巧,不要面面俱到,只抓住重要的一个深入挖掘就够了。同时,如果是任选角度的话,要有题材意识,且从表现手法角度入手是首选,其次选修辞手法。

4.结合语句分析

分析效果时,主要联系诗歌的具体内容、主旨和语言形式上的特点,说出此种表现手法的好处。 5.规范答题语言

注意规范使用鉴赏术语(表达方式、表现手法、常见修辞手法及作用,表述关键词),规范答题;限定角度(找准)+引诗中语句+结合诗作内容分析此诗怎样体现了这种艺术技巧+分析运用这一技巧的表达效果(一定要联系主旨)。 课内素材

1.白居易是一位关心下层人民,同情人民疾苦的诗人,他在《琵琶行》一诗中塑造了一个封建社会中被玩弄、被侮辱的妇女形象,概括了冷酷的封建社会中下层妇女特别是歌女的不幸遭遇,表达了诗人对琵琶女这类弱者的同情,同时也唤起了人们对弱者的关注。 我们也应该像白居易一样,对于不及我们的人,不要讨厌而要同情,能够帮助的就尽量帮助;即使不能帮助,也要包容、原谅人家一点。天下最高的学问是什么?同情弱者,帮助弱者。孔子讲“仁”,老子讲“道”,墨子讲“博爱”,归根结底,都不是为了让强者更强大,而是为了让贫弱的人得到更多的福利,让不幸的人得到更多的快乐。弱势群体理应得到更多的关心。在任何时候、任何场合,我们都要给他们提供帮助。

应用角度:“关注弱者”“和谐”“同舟共济”等。 2.一千多年前,一个文人骚客,一个天涯歌女,因为音乐,他们演绎了一曲不衰的知音绝唱。

在这个不朽的夜晚,浔阳江的悠悠江水、瑟瑟秋风、清冷的月光、飘飞的荻花,永远记住了这个美丽而忧伤的故事——诗人白居易也在这个不朽的夜晚,踏着湿漉漉的诗行,平平仄仄地走着,一路洒下两行滚烫的泪水,沾湿了历史的脸庞,永远都无法抹去。 “同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!”这是诗人对歌女不幸遭遇的同情,也是对自己谪居江州后的郁闷心情的倾泄。“天涯沦落”,它道出了人们对苦难生活的共同情感体验,引起一代又一代人的共鸣。

应用角度:“心灵的交融”“知音”“音乐”“体验”

“心境”“感受”等。[应用片段]

一千一百多年前,白居易左迁江州司马,在鄱阳湖边住了下来。一个秋天的夜晚,诗人被一支琵琶惊醒了,循着琵琶声,诗人发现了自己,鄱阳湖流下了两行清泪。琴声和着泪水沉到湖底,千年之后这里仍然能够听到嘈嘈切切的琴弦。

我也是被琵琶声惊醒的,走在湖畔,千年之前的那声裂帛,仿佛就在耳边,仿佛就在昨天。 那一个瞬间,白居易走在歌女的弦上,琵琶声响在诗人的诗里。拨弦的人轻拢慢捻,弦上的人醉不成欢,琵琶声渐行渐远,在心头响起,在诗里隐没,书案前,只留下江州司马,泪湿青衫。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

新醅的酒,明前的茶,饮不醉但求一醉的白司马;湖心的飞鸟,湖边的新芽,挑不明诗人的醉眼昏花。你来了吗?你醉了吗?你要走吗?你醒了吗?诗人与秋风,一问一答。江南的秋雨扯天扯地,诗人的酒杯,举得起,却放不下。 醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

石狮子立在湖边有上千年了,你们还记不记得那个白司马?白司马怕是已经记不得你们了,那天,晚归的诗人真的醉了,烈酒烧灼着他的胸膛,他的胸中,只有难酬的壮志;烈酒朦胧了他的双眼,他的眼里,只有模糊的背影。

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

琵琶声并未远去,但春天还是来了。

(选自高中生优秀作文《江南烟雨〈琵琶行〉》)?鲜活素材

多爬几棵树,少看几本书

最近,厦门大学微博协会发微博称,厦大将开设爬树选修课,在这门课上,可以教学生如何安全爬上任何树,并在上面自由移动,甚至可以“在树木之间灵活穿梭”。记者采访了厦大教授爬树课的老师,对方表示,目前已经开始在学校本部后山寻找合适的场地,预计新学期开课。 据称,设立爬树课并不是“为了爬树而爬树”,厦门大学设立爬树课的真正目的是教会学生一些特殊的逃生技能。而技能这种东西,在当下的大学校园之中,无异于一件奢侈品。我们的大学生,有世界一流的知识储备,有世界一流的做题和考试能力,却没有足够多的逃生技巧。这不免算是一种悲哀。

[热评] 教育的首要本旨工作不是教会学生拿高分、不是教会学生多读几本书,而是教学生如何更好地生存下去。知识重要,技能更重要;安全知识重要,安全技能更重要。在安全方面,我们显然还缺少许多具体的生存技能。因此,多一些如爬树课一样的“雷人课程”,教育不至于成为“雷区”。多爬几棵树,少读几本书,不会误导一代人。弦上的月光

流年的风沙湮没了历史的辙印,岁月的密网却捞起只只斑斓的海贝。穿过千年的沧桑,秋风中瑟瑟的芦苇仿佛只只忧伤的眼睛,惨淡迷离的月光诉说着浔阳江边弦上的泪光。

那怀抱琵琶半遮面的清愁女子,就坐在那只空空的画船上。船很大,大得仿佛能摆得下世上所有的珍宝;船很小,小得盛不下一颗落寞的心。船本可以划得很远,但却没能划出这个港湾。这无风又无浪的港湾就是她的家,而家的温馨和欢乐永远都是远方最温柔的呼唤。琵琶声夜夜从这不大不小的画船上轻轻地、幽幽地滑过江面,与空旷江水上的月低语。 就是在这样一个凄清的月夜,幽咽的琵琶声羁绊了离者的脚步,打湿了失意漂泊的江州司马的青衫。

繁华喧闹的京都、朱红的琉璃和玉盘珍馐记录了短暂易逝的笑语。无论这位佳人,还是这个才子,春风中的美丽终成过往,如缤纷的春花,一场风雨,即是落英狼藉。

当孤独的琵琶弹痛乐天那不乐的心弦,同是天涯沦落人的伤痛,瞬间袭击了两颗沦落天涯的心。于是一曲悲歌唱了千年,一弯秋月注视了千年,一江荻花苍白了千年。 乐天不幸来到浔阳,浔阳有幸收留了乐天。轻视“嘲风雪,弄花草”的文士,一心抱定“兼济天下,为民请命”的理想,乐天的笔锋刺透黑暗,百姓的疾苦是他心中最深刻的痛楚。然而权臣动一下唇齿,乐天便被发配江西浔阳。黑暗的时代里狰狞的魔鬼惯于制造悲剧,于是乐天就像一片秋叶被风打落盘旋。

失意的才子选择了“吏隐”,然而心系国计民生的乐天,却抹不去内心深深的失意与伤痛。

于是在那个秋天的月夜,乐天的心弦被那双纤纤细手有力地弹拨,同病相怜的感慨化成了如泣如诉的名篇,在无数天涯沦落人的心上震颤。 那小小的浔阳自此再也走不出那个月光惨淡的夜晚,而哀怨的琵琶声至今仍在江上月下凄美地回旋,还有那个低眉落寞、轻弹琵琶、年长色衰的女子也成了千古美丽的绝唱。

一次美丽的邂逅,就这样凝结成了弦上永恒的月光。

历史制造了许多悲剧,而并非所有悲剧都因悲剧的主角而演绎成永恒的绝美。

[美文评点] 本文作者将细微的笔触深入到作品中人物的灵魂处,发掘那些隐藏在心灵深处的“共振”,然后用如诗如画的语言表达,故而生动感人,意味隽永。点此进入