3.9《父母与孩子之间的爱》课件(人教必修4)

文档属性

| 名称 | 3.9《父母与孩子之间的爱》课件(人教必修4) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

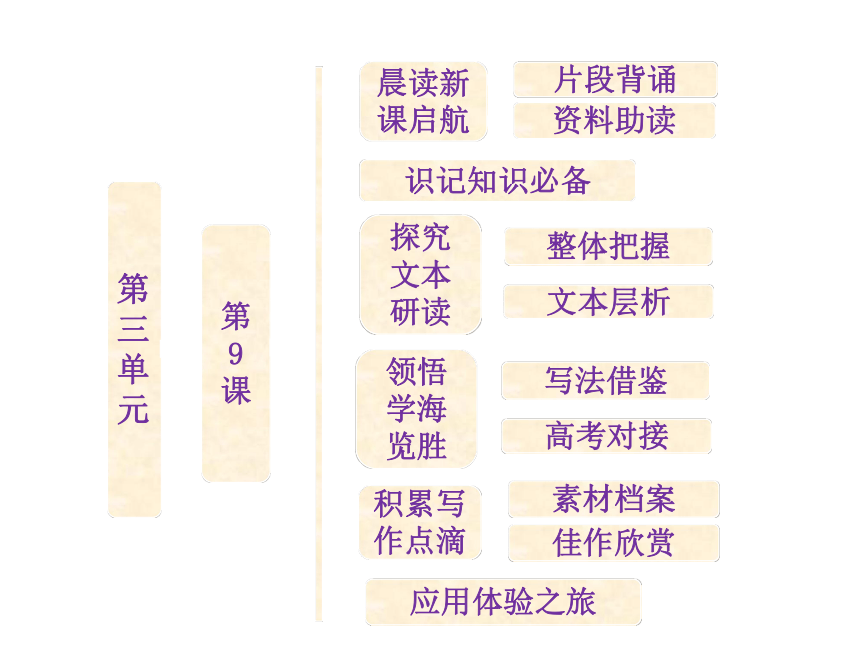

课件80张PPT。第三单元第9课晨读新课启航积累写作点滴探究文本研读片段背诵资料助读整体把握文本层析素材档案佳作欣赏应用体验之旅识记知识必备领悟学海览胜写法借鉴高考对接父爱与母爱

1.5岁时,父爱像座山,可以坐在他的背上四处游玩;10岁时,父爱像堵墙,外面的风雪再大,也能为我们撑起一个温暖的家;15岁时,父爱像手帕,叛逆不知所措的时候,关怀地为我们擦去伤心的泪水;20岁时,父爱像路标,寻求目标没有方向的时候,告诉我们决策的方向;25岁时,父爱是张安乐椅,他只是坐在椅子上默默地注视着我们,爱却无处不在。父爱——无形——无疆——2.母爱像一湾浅浅的荷塘,包容着我们;母爱像那春雨,滋润万物、细腻而温柔;母爱像那诗歌,悠远纯净、和雅而清淡;母爱像这水墨画,洗去铅华雕饰,留下清新自然;母爱像深情的老歌,婉转悠扬,浅吟低唱;母爱像和煦的风,吹去朔雪纷飞,带来温暖情怀;母爱是天涯游子的最终归宿;母爱是儿女的一眼清泉,伴随儿女的一饮一啜,丝丝缕缕、绵绵不绝。3.有时候,母爱是琐碎的,表现在无数的唠叨中,既让人感动也让人心烦;而父爱却是含蓄的,虽然言语不多,但常常让人无法忽视。由于男女在思想与情感的表达方式上存在很大的差异,父母对子女的爱自然也不例外。虽然从外表上看,父爱没有母爱那么热烈与酣畅,但他却把全部的父爱都融入了为家庭生计的奔波忙碌当中。精神分析学派的代表人物——艾·弗罗姆

1900年3月23日,弗罗姆生于德国法兰克福市一个犹太人

家庭。1918年弗罗姆进入法兰克福歌德大学学习两学期法学。

1919年进入海德堡大学改学社会学。1922年从海德堡获哲学博

士学位,次年至慕尼黑大学专攻精神分析学,1925-1930年,

他在柏林精神分析学会接受精神分析训练完毕。1930年,他开

始临床实践,加入法兰克福社会观察学会。纳粹在德国执政后,弗罗姆搬到日内瓦,1934年为躲避纳粹的迫害而加入美国国籍,不久便成为UNAM教授。他是一位国际知名的美籍德国犹太人人本主义哲学家和精神分析心理学家,法兰克福学派的第一代成员,毕生旨在修改弗洛伊德的精神分析学说,以切合发生两次世界大战后的西方人的精神处境,弗罗姆在此被尊为“精神分析社会学”的奠基人之一。

主要作品:《爱的艺术》《逃避自由》《心理分析和伦理学》《让人占优势》《马克思关于人的概念》。作为一个在“反犹”环境中长大的犹太儿童,艾·弗罗姆很快就认识到了社会政治力量对人类行为的影响作用。他14岁时,第二次世界大战爆发,使得他的这种认识又进一步得到了强化。青少年时期,他被周围战争的不合理性和破坏性所困扰。这些经历使他一生都对人类本性充满了好奇。随着人类社会的不断进步,人类对自身的认识也在不断深入。作为一位心理学家,弗罗姆力图从人本主义出发,以此来考察、分析当代世界尤其是西方资本主义社会的各种现实问题、矛盾和危机。在弗罗姆看来,爱是一种主动的能力,因而它像其他艺术一样,是可以而且应该学习的。他认为,爱是在保持自己尊严和个性的前提条件下进行的感情交流的行为。本文就是作者在此背景下对“爱的艺术”的深入探讨。nièdìqīdànchénɡhuánɡfānduōzhìɡūyínɡlǚɡěijǐchuānɡchuànɡchènchēngdāndàn诞涎陷谄撕嘶厮咄绌拙遑惶隍羸赢蠃惶咄三、用准词语

(一)词语辨析

1.体验 体会体验体会2.遵循 遵照遵照遵循(二)词语解释

1.词义理解

(1)孤立无援:只有一个人或一方面的力量,得不到外力援助。

(2)节外生枝:比喻在问题之外又岔出了新的问题。

(3)归根结蒂:归结到根本上。

(4)不足为奇:不值得奇怪,指事物、现象等很平常。(5)休戚相关:忧喜、福祸彼此相关联。形容关系密切,利害相关。

(6)惶恐不安:内心害怕,十分不安。

(7)咄咄逼人:形容气势汹汹,盛气凌人。 辨析:___________________________________________

_______________________________________________________________________“节外生枝”,比喻在问题之外又岔出了新的问题。此处可改为“绝处逢生”。“孤立无援”使用正确。《父母与孩子之间的爱》以独特敏锐的视角,揭示了父爱与母爱的本质区别及对孩子的影响,以及孩子应在人生中如何对待父爱与母爱。最后点明一个人应该综合父亲与母亲的良知,达到灵魂的健康与成熟。一、阅读课文1~3自然段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络

婴儿:自恋→童年:被爱、有爱

(爱在不同时期的发展及表现)提示:①用假设的语气表现婴儿出生时的情况。②这种虚拟的语气表现了作者在使用语言中的严谨性。③语句用“仁慈”修饰“命运”,为下文母爱作铺垫。提示:在作者看来,爱自己的价值,在自我中是不能实现的,只有在他人和社会的存在中才能实现。提示: 因为也有一些特殊的情况,母亲爱孩子,是因为孩子给他以慰藉和希望,“满足了她的什么特殊的愿望,符合她的想象”。作者这样写体现了论述的严密性。提示:过渡。在这之前一直是谈母子之间休戚相关的重要性,8~10岁之后,父爱应变得重要了,这一句主要是完成这个过渡,文章开始转入谈父爱与母爱的区别。提示:“母亲的良知”和“父亲的良知”是一个成熟的人应具备的做人的两种素质。

①“母亲的良知”就是“对别人的仁爱之心”,即通常所说的“人应关爱他人,善待他人”;②“父亲的良知”就是“对问题的理性的判断力”,即在适应社会的过程中有正确判断是非的愿望和技巧。作者认为,这二者缺一不可,也不能偏废,否则,走向一面,既危害自己,也危害社会。提示:1.术语的运用和专家观点的引用

这是一篇学术论文,因此文章中用了一部分学术用语。如“自恋阶段”“理想典型”,引用了同科目的其他专家的观点,如弗洛伊德、马克斯·韦伯等,作者引用的这些观点,都能加强文章的可读性,通过与其他专家观点的比较,也可以突出自己的观点,更好地增强自己文章的可读性、可信性。2.“总—分”结构方式的运用

如第8、9自然段都是采用先总说再分说的方法,即开头第一句都是本段的中心句,后面再加以详细的阐述。

3.对比手法的运用

第5自然段作者主要讲母爱的性质,而第7、8自然段则主要阐明父爱的性质及其重要意义,这两相比较使母爱和父爱的特征更加明晰,在读者心中也更加深刻。4.过渡句自然、巧妙地运用

有不少句子在内容上起到了过渡作用,在结构上承上启下,上下文衔接自然。

如第5自然段第一句:“为了理解这种变化,必须了解母爱和父爱性质上的根本区别。”

第6自然段第一句:“同父亲的关系则完全不同。母亲是我们的故乡,是大自然、大地和海洋。”

第7自然段第一句:“同父亲作用紧密相关的是另一个同社会经济发展有关的作用。”过渡在写作中的运用

过渡,是指段与段之间的衔接。一篇文章在段与段之间的内容跳跃性很大,如果用一两句话过渡,文章的思路就会很顺畅。同时也要注意过渡的内容不能太多,多了反而显得烦琐。《父母与孩子之间的爱》一文中巧妙设置过渡句,达到了结构紧凑、层次分明的效果。那么,在写作中如何进行过渡呢?1.学会词语过渡

什么是过渡词语?当文章的层次、段落之间意思的转换,并不复杂时,一般用一个词、一个短语来过渡。词语过渡及句子过渡,统称“语句衔接”。语句衔接,是文章过渡的一种方法,是文章层次或段落之间的衔接转换。语句衔接在上下文中起桥梁作用,使前后相关的两层意思或段落,上下连贯,承上启下。在写作时,重视语句衔接,可使文章完整、紧凑、自然、流畅。过渡词语常用的过渡词有连词:因为、所以、因此等;副词:不过、固然等;方位词:以上、以下、此外等;序数词:首先、其次,第一、第二,一、二、三等;过渡短语:综上所述、由此可见、这样看来、总而言之等。2.学会用句子过渡

在时间、场面、议论的重点等有大的转换时,在各大层次之间进行转换时,在叙、议之间互相转换时,往往用过渡句(或过渡段)过渡。有时,也用空行来表示。

根据过渡句所在的位置,有三种过渡方法:

(1)过渡句置于段首:用下段首句过渡,起挈领下文的作用,称为“启下过渡”。

(2)过渡句置于段末:用上段句尾过渡,过渡句放在段末,起小结前文,引出新意的作用,可称为“承上过渡”。

(3)过渡句置于段中:用段中句子过渡。3.学会用段落过渡

用段落过渡,既承上,又启下。段落过渡法,能使相邻的两层意思和段落,上下贯通,前后衔接,浑然一体。内容转移、跨度较大,或倒叙与顺叙相转接的地方,一般需要段落过渡。用作过渡的独立段,可以是一句,也可以是几句话。

另外,特殊形式的过渡有自然过渡、空行过渡、小标题过渡、顶针过渡、逆接过渡、两次过渡等。在下面文章的横线处补写一个段落,使上下文衔接紧密,过渡自然。

角色转换之间

如果年轻人和老年人之间就某个问题的观点产生分歧,且不论真理站在哪一方,老人总会用不屑的语气说:你懂什么!我吃过的盐比你吃过的米还多,我走过的桥比你走过的路还多!__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________很大一部分时间里,年长的一辈是施教者,他们作为文化传统的传承者,向后辈讲述经久不衰的故事,描述所见所闻以及体会感悟。那么独特的习俗或是家族的精神,构建起了年青一代的文化根基,使之吸取传统文化土壤中丰厚的营养。年轻人才得以站在前人的肩膀上看得更远。当年青一代吸取了足够的养分破土而出时,往往又会发现世界与长辈的描述不尽相同。年轻人凭借旺盛的生命力勇敢迎接大千世界缤纷多彩文化的冲击。传统的和现代的、民族的和世界的、阳光的和灰色的各种文化,年轻人总能以极快的速度接受、分析、消化。由于这些额外的营养,年青一代或许能成长更快,有一天,他们超过了年长的一代。观察社会进程我们会发现,因为生活条件的逐渐改善,年青一辈的平均身高一般会超过前辈。同样的,因为思想观念的开放,年青一辈的学习能力也强于前辈。于是,年轻人获得了前所未有的反哺能力。

年轻人能从受教者转换成施教者还有一个原因:他们在创造文化,新文化中蕴涵的鲜明的时代活力,这正是年长一辈所缺乏的。文化反哺和鸟类反哺一样是自然社会的正常现象,角色转换之间也可能会发生一些小冲突。面对冲突,我想年轻人即使成为施教者也要给予长辈充分的尊重,一如雏鸟长大后也要听取老鸟的经;同时即使长辈不再是施教者,也不必认为地位受到动摇,学无止境,见贤思齐,才能终身丰赡文化内涵。

只有不断地角色转换,才能使文化永葆新鲜,成为社会进步的不竭源泉。参考答案:然而在科技、文化、思想瞬息万变的现代社会,“吃过的盐”“走过的桥”这类“经验论”真还能占上风吗?谁能保证年青一代创造的新文化不比传统文化丰富?文化反哺不是凶恶的暗流,是社会发展的必然产物。年长的一代也不必惊慌抗拒,正如韩愈所说“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。因此,在不同的“道”之间,施教者和受教者之间,往往会发生角色转换。在《父母与孩子之间的爱》一文中,有很多关键的语句,如第4自然段的首句“同爱的能力发展紧密有关的是爱的对象的发展”,显然这句有承前启后的作用。又如第5自然段的首句“为了理解这种变化,必须了解母爱和父爱性质上的根本区别”,有承前的过渡作用。再如第8自然段的首句“父母对孩子的态度符合孩子的要求”则是本段的中心句。这些句子都属“文中重要句子”。理解文中重要句子的含意所谓“文中重要句子”,是指句子在文中所起的作用是不可忽视和不可替代的。

高考命题常涉及的句子类型:

主旨句:点明文章中心的句子。

关键句:提醒注意的句子。

线索句:贯串全文的句子。

过渡句:缝合结构的句子。

特殊句:结构复杂、含意丰富深刻、特殊句式的句子。(2011·福建高考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

关于价值概念的理解

张曙光

①近些年来,价值观问题受到社会各界的高度重视。但是,作为价值观核心概念的“价值”及相关概念,在国内理论界一直存在着许多似是而非的看法,影响了我们对价值观问题的理解,因而有必要厘清这一基本概念。②现代价值观的“价值”概念,直接来自于经济学的使用价值与交换价值,但就其拉丁词的本义和现代哲学语境中的含义而言,却远远超出了经济学的范畴,是一个包含伦理学、美学、宗教学、政治学所指涉的具体价值形态的,与“善”通用的概念。因而,价值首先指的是人们所希冀和追求的“好”生活,表征着人的存在的目的性;经济学意义的含义只是第二位的。③但目前存在的一些对价值的界说,恰恰是这种意义的倒置。无论是过去把“价值”归结为“效用”,还是现在把价值等同于“利益”,都是倒置的例证。如此一来,价值的理想性和超越性不见了,因而也就谈不上对各种效用和利益问题的批判性审视了。其实,正是价值由现实趋向理想的向度,在人们的观念世界耸立起一个与完满和终极的整体相关联的价值观。所以,作为人的生命之自觉形态和价值观,不仅能够引导人们追求自身的利益,协调人们之间的利益冲突,还能够召唤人们不断地走向更高的精神境界,实现自由全面的发展。④如果把价值归结为利益,又进而把利益作为思想的坐标,那就只能产生功利的并且是近视的价值观——以官职、金钱、称号等外在形式化的东西作为人的价值尺度,而不是看重人的思想情感、道德品行、真才实学、精神境界。的确,“名利”并不纯然是人的“身外之物”,而是构成人的社会规定性的要素,这些要素能够在一定程度上确证人的社会存在和能力,在现代社会尤其如此。但是,这些东西只是人们借以实现自由的有限手段。如果人们在某一社会中普遍地陷入名缰利锁,人的生命价值的平等和人格尊严得不到应有的尊重和维护,那么这个社会就“异化”了。这也是我们反对把“价值”作功利性、工具化理解的根本原因。

(摘自2010年6月22日《光明日报》,有删改) 文章第③段提出了“与完满和终极的整体相关联的价值观”,请简要阐述这个价值观能够产生的作用。

答:__________________________________________

__________________________________________________

解析:解答此题,要结合具体语境,找到答题区间,此题的答题区间在第③段的结尾,即画线句的后面。将找出的语句进行整合概括,用简洁的语言加以表述。

参考答案:①引领人们用积极的行为争取达到自身的利益,并协调人际利益关系;②召唤人们不断提升自己的精神境界;③使人的自由全面发展成为现实。理解文中重要句子的含意,可以从以下几个方面去把握:

1.根据句子在段中的位置分析其作用

(1)语句位于文章的开头。或“点明主旨,领起下文”,或“蓄势、铺垫,奠定感情基调”,即不直接点明观点,而是为观点的提出服务,或者为下文的叙事与抒情奠定感情基调。(2)语句位于文章的中间。或起到“承上启下的过渡作用”;或起“衬托作用”,即在行文中,为了使叙述主体彰显而谈到其他事物,其他事物就有衬托作用;或“渲染烘托气氛”,即在行文中为了使主体更加突出而对环境等加以描写,为人物的出场营造气氛。

(3)语句位于文章的末尾。或“总结上文”,突出中心;或“呼应上文”,前后呼应,使文章结构完整;或“点明主旨”,升华感情,深化主题;或“含蓄地表达主旨”,往往是借助象征性的景物描写。2.分析句子,理清主干和枝叶

对句子的结构进行分析,是理解语句特殊含意的一个基本方法,对要理解的语句进行语法分析和意义分析。先分析句子的主干,看看主谓宾,把握出文句的主题;再分析修饰限制的成分,体会出文句的细微区别。

3.找出句中的修辞,分析修辞的作用

一些运用修辞的语句,总是从修辞本身的特点表达作者的感情的。对运用修辞的句子可以借助对修辞的分析,体会语言蕴涵在深处的意义。比如去探讨比喻的相似性、借代的相关性、拟人的形象性和反语的讽刺性等。4.体味句子的感情,把握观点态度

语句的最终目的是表情达意,阅读时要认真把握文学作品的感情,体会出言外之意,借助于感情的线索去深刻体会,理解作者的观点和态度。弗罗姆认为,母爱是无条件的。只要孩子存在,孩子是我的孩子,我便爱他。母爱很少需要报偿的明显动机。母爱细腻,比较着眼于眼前,她常常以感情来感染和引导孩子。母爱希望孩子独立并最终脱离自己。父爱是有条件的,比较粗犷,注重孩子的精神成长,常以理智和行为来教育孩子,这就表明父爱受一定的原则支配并提出一定的要求。父爱应该使孩子对自身的力量和能力产生越来越大的自信心,最后能使孩子成为自己的主人,从而能够脱离父亲的权威。

应用角度:“疼爱与溺爱”“独立”“成长”“长远与眼前”“牵手与放手”等。[应用片段]

人生其实如植树一般。种植在荒凉大戈壁滩上的树苗,被过分呵护、照料的最先被呼啸大风拔取了稚嫩的根系。陶行知先生说:“走自己的路,吃自己的饭,流自己的汗,靠天、靠地、靠祖宗、靠父母,不算英雄好汉。”新时期,我们亦同样呼喊新的好汉。走自己的路,可能要备受艰难的煎熬,但前人已为我们走出了条光明大道。孔子困厄于周游列国大道上,仍讲学布道;司马迁饱受凌辱歧视,仍修史不断;曹雪芹独守茅庐的清贫之中,仍笔耕不辍。他们没有温情脉脉的关爱,伴随他们的只有刀剑风霜相逼的艰难与险阻,但他们并没有因此而沉沦,而是愈挫愈奋,尽力在人生大浪中拼搏着。

让我们再回过头看看那道用爱心筑起的风景线,在绚丽夺目之下,我们的少年多了几分骄横和弱不禁风。网吧里沉溺于游戏虚幻空间的中学生,因工作无着落而轻率结束生命的北大学子,难道是关爱不够吗?因为爱已经超出了它的极限范围。 艾青说:“光荣的桂冠从来都是用荆棘编成的。”成长的道路上,红尘有爱,我们才更加充实、进取,只是别再让爱成为沉重的负担。

(节选自高考满分作文《关爱并非营造美丽风景》)据媒体日前报道,教育部近日发布了《3~6岁儿童学习与发展指南》(征求意见稿),公开征求社会各界意见。《指南》分别对3~4岁、4~5岁、5~6岁三个年龄段末期幼儿应该知道什么、能做什么、大致可以达到什么发展水平提出了合理期望。相关专家表示,《指南》是一个科学详细的参考,可以让老师和家长遵循幼儿的发展规律和学习特点,遏制“拔苗助长”式的超前教育和强化训练。[热评] 望子成龙、望女成凤的家长,往往倾向于减少孩子的游戏时间,增加孩子的学习任务,甚至疯狂地让孩子参加各种各样的考证班、考级班、培训班、兴趣班、特长班。而为了筛选优质生源,在激烈的行业竞争中获得优势,许多幼儿园对两三岁的孩子就开始教数数、读拼音、背古诗、练写字、记单词。竖式三位数加减法(小学二年级课程)出现在幼儿园的课堂上;“橘、凳、酱、藕、墨”这些应在小学三年级才会学到的字,也出现在识字写字课程中。“拔苗助长”的恶果,就是让孩子从一开始就讨厌学习、畏惧学校。本应该按照本性快乐地游戏、唱歌、跳舞、画画,到处跑、到处玩的孩子,现在不得不规规矩矩地坐下来学习、读书、写字、学艺。这会让他们从小就认为,学习是枯燥乏味的,甚至是一种惩罚,进而丧失了学习的兴趣,对学校心生厌倦。一旦如此,再想纠正过来,就非易事了。基于此,教育部及时发布《指南》,很有必要。秋天的怀念(节选)

史铁生

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归

的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的

歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地

躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复

沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的

花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我活着什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会坐下,一会站起:“那就赶紧准备准备。”“唉呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿。她比我还敏感。她又悄悄地出去了。她出去了。就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅、白色的花高洁、紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……[美文评点] 文章一开始通过我的无理取闹与母亲所表现出来的忍耐、宽容与关怀形成了巨大的反差,凸现了母亲的形象。文中多次出现了“悄悄地”这个字眼,更是让人感到了母亲对“我”那种默默而又无微不至的爱。作者写母亲对“我”的爱,并没有过多的直接描写,而是多次运用侧面描写。“母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了”“后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉”。没有任何华丽的渲染,只是几句简单的交代,却是那么有力度而又恰到好处地传达出了母爱之切。文中写母亲央求儿子去北海看菊花的那段,尤为感人。母亲从“央求”“喜出望外”等神情的变化,让我们经历了母亲感情的变化,更觉得母亲的伟大与可敬。点击下图片进入“应用体验之旅”

1.5岁时,父爱像座山,可以坐在他的背上四处游玩;10岁时,父爱像堵墙,外面的风雪再大,也能为我们撑起一个温暖的家;15岁时,父爱像手帕,叛逆不知所措的时候,关怀地为我们擦去伤心的泪水;20岁时,父爱像路标,寻求目标没有方向的时候,告诉我们决策的方向;25岁时,父爱是张安乐椅,他只是坐在椅子上默默地注视着我们,爱却无处不在。父爱——无形——无疆——2.母爱像一湾浅浅的荷塘,包容着我们;母爱像那春雨,滋润万物、细腻而温柔;母爱像那诗歌,悠远纯净、和雅而清淡;母爱像这水墨画,洗去铅华雕饰,留下清新自然;母爱像深情的老歌,婉转悠扬,浅吟低唱;母爱像和煦的风,吹去朔雪纷飞,带来温暖情怀;母爱是天涯游子的最终归宿;母爱是儿女的一眼清泉,伴随儿女的一饮一啜,丝丝缕缕、绵绵不绝。3.有时候,母爱是琐碎的,表现在无数的唠叨中,既让人感动也让人心烦;而父爱却是含蓄的,虽然言语不多,但常常让人无法忽视。由于男女在思想与情感的表达方式上存在很大的差异,父母对子女的爱自然也不例外。虽然从外表上看,父爱没有母爱那么热烈与酣畅,但他却把全部的父爱都融入了为家庭生计的奔波忙碌当中。精神分析学派的代表人物——艾·弗罗姆

1900年3月23日,弗罗姆生于德国法兰克福市一个犹太人

家庭。1918年弗罗姆进入法兰克福歌德大学学习两学期法学。

1919年进入海德堡大学改学社会学。1922年从海德堡获哲学博

士学位,次年至慕尼黑大学专攻精神分析学,1925-1930年,

他在柏林精神分析学会接受精神分析训练完毕。1930年,他开

始临床实践,加入法兰克福社会观察学会。纳粹在德国执政后,弗罗姆搬到日内瓦,1934年为躲避纳粹的迫害而加入美国国籍,不久便成为UNAM教授。他是一位国际知名的美籍德国犹太人人本主义哲学家和精神分析心理学家,法兰克福学派的第一代成员,毕生旨在修改弗洛伊德的精神分析学说,以切合发生两次世界大战后的西方人的精神处境,弗罗姆在此被尊为“精神分析社会学”的奠基人之一。

主要作品:《爱的艺术》《逃避自由》《心理分析和伦理学》《让人占优势》《马克思关于人的概念》。作为一个在“反犹”环境中长大的犹太儿童,艾·弗罗姆很快就认识到了社会政治力量对人类行为的影响作用。他14岁时,第二次世界大战爆发,使得他的这种认识又进一步得到了强化。青少年时期,他被周围战争的不合理性和破坏性所困扰。这些经历使他一生都对人类本性充满了好奇。随着人类社会的不断进步,人类对自身的认识也在不断深入。作为一位心理学家,弗罗姆力图从人本主义出发,以此来考察、分析当代世界尤其是西方资本主义社会的各种现实问题、矛盾和危机。在弗罗姆看来,爱是一种主动的能力,因而它像其他艺术一样,是可以而且应该学习的。他认为,爱是在保持自己尊严和个性的前提条件下进行的感情交流的行为。本文就是作者在此背景下对“爱的艺术”的深入探讨。nièdìqīdànchénɡhuánɡfānduōzhìɡūyínɡlǚɡěijǐchuānɡchuànɡchènchēngdāndàn诞涎陷谄撕嘶厮咄绌拙遑惶隍羸赢蠃惶咄三、用准词语

(一)词语辨析

1.体验 体会体验体会2.遵循 遵照遵照遵循(二)词语解释

1.词义理解

(1)孤立无援:只有一个人或一方面的力量,得不到外力援助。

(2)节外生枝:比喻在问题之外又岔出了新的问题。

(3)归根结蒂:归结到根本上。

(4)不足为奇:不值得奇怪,指事物、现象等很平常。(5)休戚相关:忧喜、福祸彼此相关联。形容关系密切,利害相关。

(6)惶恐不安:内心害怕,十分不安。

(7)咄咄逼人:形容气势汹汹,盛气凌人。 辨析:___________________________________________

_______________________________________________________________________“节外生枝”,比喻在问题之外又岔出了新的问题。此处可改为“绝处逢生”。“孤立无援”使用正确。《父母与孩子之间的爱》以独特敏锐的视角,揭示了父爱与母爱的本质区别及对孩子的影响,以及孩子应在人生中如何对待父爱与母爱。最后点明一个人应该综合父亲与母亲的良知,达到灵魂的健康与成熟。一、阅读课文1~3自然段,回答下面问题。

(一)梳理行文脉络

婴儿:自恋→童年:被爱、有爱

(爱在不同时期的发展及表现)提示:①用假设的语气表现婴儿出生时的情况。②这种虚拟的语气表现了作者在使用语言中的严谨性。③语句用“仁慈”修饰“命运”,为下文母爱作铺垫。提示:在作者看来,爱自己的价值,在自我中是不能实现的,只有在他人和社会的存在中才能实现。提示: 因为也有一些特殊的情况,母亲爱孩子,是因为孩子给他以慰藉和希望,“满足了她的什么特殊的愿望,符合她的想象”。作者这样写体现了论述的严密性。提示:过渡。在这之前一直是谈母子之间休戚相关的重要性,8~10岁之后,父爱应变得重要了,这一句主要是完成这个过渡,文章开始转入谈父爱与母爱的区别。提示:“母亲的良知”和“父亲的良知”是一个成熟的人应具备的做人的两种素质。

①“母亲的良知”就是“对别人的仁爱之心”,即通常所说的“人应关爱他人,善待他人”;②“父亲的良知”就是“对问题的理性的判断力”,即在适应社会的过程中有正确判断是非的愿望和技巧。作者认为,这二者缺一不可,也不能偏废,否则,走向一面,既危害自己,也危害社会。提示:1.术语的运用和专家观点的引用

这是一篇学术论文,因此文章中用了一部分学术用语。如“自恋阶段”“理想典型”,引用了同科目的其他专家的观点,如弗洛伊德、马克斯·韦伯等,作者引用的这些观点,都能加强文章的可读性,通过与其他专家观点的比较,也可以突出自己的观点,更好地增强自己文章的可读性、可信性。2.“总—分”结构方式的运用

如第8、9自然段都是采用先总说再分说的方法,即开头第一句都是本段的中心句,后面再加以详细的阐述。

3.对比手法的运用

第5自然段作者主要讲母爱的性质,而第7、8自然段则主要阐明父爱的性质及其重要意义,这两相比较使母爱和父爱的特征更加明晰,在读者心中也更加深刻。4.过渡句自然、巧妙地运用

有不少句子在内容上起到了过渡作用,在结构上承上启下,上下文衔接自然。

如第5自然段第一句:“为了理解这种变化,必须了解母爱和父爱性质上的根本区别。”

第6自然段第一句:“同父亲的关系则完全不同。母亲是我们的故乡,是大自然、大地和海洋。”

第7自然段第一句:“同父亲作用紧密相关的是另一个同社会经济发展有关的作用。”过渡在写作中的运用

过渡,是指段与段之间的衔接。一篇文章在段与段之间的内容跳跃性很大,如果用一两句话过渡,文章的思路就会很顺畅。同时也要注意过渡的内容不能太多,多了反而显得烦琐。《父母与孩子之间的爱》一文中巧妙设置过渡句,达到了结构紧凑、层次分明的效果。那么,在写作中如何进行过渡呢?1.学会词语过渡

什么是过渡词语?当文章的层次、段落之间意思的转换,并不复杂时,一般用一个词、一个短语来过渡。词语过渡及句子过渡,统称“语句衔接”。语句衔接,是文章过渡的一种方法,是文章层次或段落之间的衔接转换。语句衔接在上下文中起桥梁作用,使前后相关的两层意思或段落,上下连贯,承上启下。在写作时,重视语句衔接,可使文章完整、紧凑、自然、流畅。过渡词语常用的过渡词有连词:因为、所以、因此等;副词:不过、固然等;方位词:以上、以下、此外等;序数词:首先、其次,第一、第二,一、二、三等;过渡短语:综上所述、由此可见、这样看来、总而言之等。2.学会用句子过渡

在时间、场面、议论的重点等有大的转换时,在各大层次之间进行转换时,在叙、议之间互相转换时,往往用过渡句(或过渡段)过渡。有时,也用空行来表示。

根据过渡句所在的位置,有三种过渡方法:

(1)过渡句置于段首:用下段首句过渡,起挈领下文的作用,称为“启下过渡”。

(2)过渡句置于段末:用上段句尾过渡,过渡句放在段末,起小结前文,引出新意的作用,可称为“承上过渡”。

(3)过渡句置于段中:用段中句子过渡。3.学会用段落过渡

用段落过渡,既承上,又启下。段落过渡法,能使相邻的两层意思和段落,上下贯通,前后衔接,浑然一体。内容转移、跨度较大,或倒叙与顺叙相转接的地方,一般需要段落过渡。用作过渡的独立段,可以是一句,也可以是几句话。

另外,特殊形式的过渡有自然过渡、空行过渡、小标题过渡、顶针过渡、逆接过渡、两次过渡等。在下面文章的横线处补写一个段落,使上下文衔接紧密,过渡自然。

角色转换之间

如果年轻人和老年人之间就某个问题的观点产生分歧,且不论真理站在哪一方,老人总会用不屑的语气说:你懂什么!我吃过的盐比你吃过的米还多,我走过的桥比你走过的路还多!__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________很大一部分时间里,年长的一辈是施教者,他们作为文化传统的传承者,向后辈讲述经久不衰的故事,描述所见所闻以及体会感悟。那么独特的习俗或是家族的精神,构建起了年青一代的文化根基,使之吸取传统文化土壤中丰厚的营养。年轻人才得以站在前人的肩膀上看得更远。当年青一代吸取了足够的养分破土而出时,往往又会发现世界与长辈的描述不尽相同。年轻人凭借旺盛的生命力勇敢迎接大千世界缤纷多彩文化的冲击。传统的和现代的、民族的和世界的、阳光的和灰色的各种文化,年轻人总能以极快的速度接受、分析、消化。由于这些额外的营养,年青一代或许能成长更快,有一天,他们超过了年长的一代。观察社会进程我们会发现,因为生活条件的逐渐改善,年青一辈的平均身高一般会超过前辈。同样的,因为思想观念的开放,年青一辈的学习能力也强于前辈。于是,年轻人获得了前所未有的反哺能力。

年轻人能从受教者转换成施教者还有一个原因:他们在创造文化,新文化中蕴涵的鲜明的时代活力,这正是年长一辈所缺乏的。文化反哺和鸟类反哺一样是自然社会的正常现象,角色转换之间也可能会发生一些小冲突。面对冲突,我想年轻人即使成为施教者也要给予长辈充分的尊重,一如雏鸟长大后也要听取老鸟的经;同时即使长辈不再是施教者,也不必认为地位受到动摇,学无止境,见贤思齐,才能终身丰赡文化内涵。

只有不断地角色转换,才能使文化永葆新鲜,成为社会进步的不竭源泉。参考答案:然而在科技、文化、思想瞬息万变的现代社会,“吃过的盐”“走过的桥”这类“经验论”真还能占上风吗?谁能保证年青一代创造的新文化不比传统文化丰富?文化反哺不是凶恶的暗流,是社会发展的必然产物。年长的一代也不必惊慌抗拒,正如韩愈所说“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也”。因此,在不同的“道”之间,施教者和受教者之间,往往会发生角色转换。在《父母与孩子之间的爱》一文中,有很多关键的语句,如第4自然段的首句“同爱的能力发展紧密有关的是爱的对象的发展”,显然这句有承前启后的作用。又如第5自然段的首句“为了理解这种变化,必须了解母爱和父爱性质上的根本区别”,有承前的过渡作用。再如第8自然段的首句“父母对孩子的态度符合孩子的要求”则是本段的中心句。这些句子都属“文中重要句子”。理解文中重要句子的含意所谓“文中重要句子”,是指句子在文中所起的作用是不可忽视和不可替代的。

高考命题常涉及的句子类型:

主旨句:点明文章中心的句子。

关键句:提醒注意的句子。

线索句:贯串全文的句子。

过渡句:缝合结构的句子。

特殊句:结构复杂、含意丰富深刻、特殊句式的句子。(2011·福建高考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

关于价值概念的理解

张曙光

①近些年来,价值观问题受到社会各界的高度重视。但是,作为价值观核心概念的“价值”及相关概念,在国内理论界一直存在着许多似是而非的看法,影响了我们对价值观问题的理解,因而有必要厘清这一基本概念。②现代价值观的“价值”概念,直接来自于经济学的使用价值与交换价值,但就其拉丁词的本义和现代哲学语境中的含义而言,却远远超出了经济学的范畴,是一个包含伦理学、美学、宗教学、政治学所指涉的具体价值形态的,与“善”通用的概念。因而,价值首先指的是人们所希冀和追求的“好”生活,表征着人的存在的目的性;经济学意义的含义只是第二位的。③但目前存在的一些对价值的界说,恰恰是这种意义的倒置。无论是过去把“价值”归结为“效用”,还是现在把价值等同于“利益”,都是倒置的例证。如此一来,价值的理想性和超越性不见了,因而也就谈不上对各种效用和利益问题的批判性审视了。其实,正是价值由现实趋向理想的向度,在人们的观念世界耸立起一个与完满和终极的整体相关联的价值观。所以,作为人的生命之自觉形态和价值观,不仅能够引导人们追求自身的利益,协调人们之间的利益冲突,还能够召唤人们不断地走向更高的精神境界,实现自由全面的发展。④如果把价值归结为利益,又进而把利益作为思想的坐标,那就只能产生功利的并且是近视的价值观——以官职、金钱、称号等外在形式化的东西作为人的价值尺度,而不是看重人的思想情感、道德品行、真才实学、精神境界。的确,“名利”并不纯然是人的“身外之物”,而是构成人的社会规定性的要素,这些要素能够在一定程度上确证人的社会存在和能力,在现代社会尤其如此。但是,这些东西只是人们借以实现自由的有限手段。如果人们在某一社会中普遍地陷入名缰利锁,人的生命价值的平等和人格尊严得不到应有的尊重和维护,那么这个社会就“异化”了。这也是我们反对把“价值”作功利性、工具化理解的根本原因。

(摘自2010年6月22日《光明日报》,有删改) 文章第③段提出了“与完满和终极的整体相关联的价值观”,请简要阐述这个价值观能够产生的作用。

答:__________________________________________

__________________________________________________

解析:解答此题,要结合具体语境,找到答题区间,此题的答题区间在第③段的结尾,即画线句的后面。将找出的语句进行整合概括,用简洁的语言加以表述。

参考答案:①引领人们用积极的行为争取达到自身的利益,并协调人际利益关系;②召唤人们不断提升自己的精神境界;③使人的自由全面发展成为现实。理解文中重要句子的含意,可以从以下几个方面去把握:

1.根据句子在段中的位置分析其作用

(1)语句位于文章的开头。或“点明主旨,领起下文”,或“蓄势、铺垫,奠定感情基调”,即不直接点明观点,而是为观点的提出服务,或者为下文的叙事与抒情奠定感情基调。(2)语句位于文章的中间。或起到“承上启下的过渡作用”;或起“衬托作用”,即在行文中,为了使叙述主体彰显而谈到其他事物,其他事物就有衬托作用;或“渲染烘托气氛”,即在行文中为了使主体更加突出而对环境等加以描写,为人物的出场营造气氛。

(3)语句位于文章的末尾。或“总结上文”,突出中心;或“呼应上文”,前后呼应,使文章结构完整;或“点明主旨”,升华感情,深化主题;或“含蓄地表达主旨”,往往是借助象征性的景物描写。2.分析句子,理清主干和枝叶

对句子的结构进行分析,是理解语句特殊含意的一个基本方法,对要理解的语句进行语法分析和意义分析。先分析句子的主干,看看主谓宾,把握出文句的主题;再分析修饰限制的成分,体会出文句的细微区别。

3.找出句中的修辞,分析修辞的作用

一些运用修辞的语句,总是从修辞本身的特点表达作者的感情的。对运用修辞的句子可以借助对修辞的分析,体会语言蕴涵在深处的意义。比如去探讨比喻的相似性、借代的相关性、拟人的形象性和反语的讽刺性等。4.体味句子的感情,把握观点态度

语句的最终目的是表情达意,阅读时要认真把握文学作品的感情,体会出言外之意,借助于感情的线索去深刻体会,理解作者的观点和态度。弗罗姆认为,母爱是无条件的。只要孩子存在,孩子是我的孩子,我便爱他。母爱很少需要报偿的明显动机。母爱细腻,比较着眼于眼前,她常常以感情来感染和引导孩子。母爱希望孩子独立并最终脱离自己。父爱是有条件的,比较粗犷,注重孩子的精神成长,常以理智和行为来教育孩子,这就表明父爱受一定的原则支配并提出一定的要求。父爱应该使孩子对自身的力量和能力产生越来越大的自信心,最后能使孩子成为自己的主人,从而能够脱离父亲的权威。

应用角度:“疼爱与溺爱”“独立”“成长”“长远与眼前”“牵手与放手”等。[应用片段]

人生其实如植树一般。种植在荒凉大戈壁滩上的树苗,被过分呵护、照料的最先被呼啸大风拔取了稚嫩的根系。陶行知先生说:“走自己的路,吃自己的饭,流自己的汗,靠天、靠地、靠祖宗、靠父母,不算英雄好汉。”新时期,我们亦同样呼喊新的好汉。走自己的路,可能要备受艰难的煎熬,但前人已为我们走出了条光明大道。孔子困厄于周游列国大道上,仍讲学布道;司马迁饱受凌辱歧视,仍修史不断;曹雪芹独守茅庐的清贫之中,仍笔耕不辍。他们没有温情脉脉的关爱,伴随他们的只有刀剑风霜相逼的艰难与险阻,但他们并没有因此而沉沦,而是愈挫愈奋,尽力在人生大浪中拼搏着。

让我们再回过头看看那道用爱心筑起的风景线,在绚丽夺目之下,我们的少年多了几分骄横和弱不禁风。网吧里沉溺于游戏虚幻空间的中学生,因工作无着落而轻率结束生命的北大学子,难道是关爱不够吗?因为爱已经超出了它的极限范围。 艾青说:“光荣的桂冠从来都是用荆棘编成的。”成长的道路上,红尘有爱,我们才更加充实、进取,只是别再让爱成为沉重的负担。

(节选自高考满分作文《关爱并非营造美丽风景》)据媒体日前报道,教育部近日发布了《3~6岁儿童学习与发展指南》(征求意见稿),公开征求社会各界意见。《指南》分别对3~4岁、4~5岁、5~6岁三个年龄段末期幼儿应该知道什么、能做什么、大致可以达到什么发展水平提出了合理期望。相关专家表示,《指南》是一个科学详细的参考,可以让老师和家长遵循幼儿的发展规律和学习特点,遏制“拔苗助长”式的超前教育和强化训练。[热评] 望子成龙、望女成凤的家长,往往倾向于减少孩子的游戏时间,增加孩子的学习任务,甚至疯狂地让孩子参加各种各样的考证班、考级班、培训班、兴趣班、特长班。而为了筛选优质生源,在激烈的行业竞争中获得优势,许多幼儿园对两三岁的孩子就开始教数数、读拼音、背古诗、练写字、记单词。竖式三位数加减法(小学二年级课程)出现在幼儿园的课堂上;“橘、凳、酱、藕、墨”这些应在小学三年级才会学到的字,也出现在识字写字课程中。“拔苗助长”的恶果,就是让孩子从一开始就讨厌学习、畏惧学校。本应该按照本性快乐地游戏、唱歌、跳舞、画画,到处跑、到处玩的孩子,现在不得不规规矩矩地坐下来学习、读书、写字、学艺。这会让他们从小就认为,学习是枯燥乏味的,甚至是一种惩罚,进而丧失了学习的兴趣,对学校心生厌倦。一旦如此,再想纠正过来,就非易事了。基于此,教育部及时发布《指南》,很有必要。秋天的怀念(节选)

史铁生

双腿瘫痪后,我的脾气变得暴怒无常。望着望着天上北归

的雁阵,我会突然把面前的玻璃砸碎;听着听着李谷一甜美的

歌声,我会猛地把手边的东西摔向四周的墙壁。母亲就悄悄地

躲出去,在我看不见的地方偷偷地听着我的动静。当一切恢复

沉寂,她又悄悄地进来,眼边红红的,看着我。“听说北海的

花儿都开了,我推着你去走走。”她总是这么说。母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了。“不,我不去!”我狠命地捶打这两条可恨的腿,喊着:“我活着什么劲!”母亲扑过来抓住我的手,忍住哭声说:“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”可我却一直都不知道,她的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉。那天我又独自坐在屋里,看着窗外的树叶“唰唰啦啦”地飘落。母亲进来了,挡在窗前:“北海的菊花开了,我推着你去看看吧。”她憔悴的脸上现出央求般的神色。“什么时候?”“你要是愿意,就明天?”她说。我的回答已经让她喜出望外了。“好吧,就明天。”我说。她高兴得一会坐下,一会站起:“那就赶紧准备准备。”“唉呀,烦不烦?几步路,有什么好准备的!”她也笑了,坐在我身边,絮絮叨叨地说着:“看完菊花,咱们就去‘仿膳’,你小时候最爱吃那儿的豌豆黄儿。还记得那回我带你去北海吗?你偏说那杨树花是毛毛虫,跑着,一脚踩扁一个……”她忽然不说了。对于“跑”和“踩”一类的字眼儿。她比我还敏感。她又悄悄地出去了。她出去了。就再也没回来。

邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竟是永远的诀别。

邻居的小伙子背着我去看她的时候,她正艰难地呼吸着,像她那一生艰难的生活。别人告诉我,她昏迷前的最后一句话是:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”又是秋天,妹妹推我去北海看了菊花。黄色的花淡雅、白色的花高洁、紫红色的花热烈而深沉,泼泼洒洒,秋风中正开得烂漫。我懂得母亲没有说完的话。妹妹也懂。我俩在一块儿,要好好儿活……[美文评点] 文章一开始通过我的无理取闹与母亲所表现出来的忍耐、宽容与关怀形成了巨大的反差,凸现了母亲的形象。文中多次出现了“悄悄地”这个字眼,更是让人感到了母亲对“我”那种默默而又无微不至的爱。作者写母亲对“我”的爱,并没有过多的直接描写,而是多次运用侧面描写。“母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了”“后来妹妹告诉我,她常常肝疼得整宿整宿翻来覆去地睡不了觉”。没有任何华丽的渲染,只是几句简单的交代,却是那么有力度而又恰到好处地传达出了母爱之切。文中写母亲央求儿子去北海看菊花的那段,尤为感人。母亲从“央求”“喜出望外”等神情的变化,让我们经历了母亲感情的变化,更觉得母亲的伟大与可敬。点击下图片进入“应用体验之旅”