第19课 清朝前期社会经济的发展期末试题选编(含解析)2020-2021学年山东省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展期末试题选编(含解析)2020-2021学年山东省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 09:55:22 | ||

图片预览

文档简介

3.19清朝前期社会经济的发展

一、选择题

1.(2021·山东微山·七年级期末)山西人擅长经商。有人说,凡有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本:对此叙述理解正确的是( )

A.晋商形成于明清时期

B.晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C.晋商经商范围广泛,远至海外

D.“晋商精神”是开拓创业、讲究诚信

2.(2021·山东曹县·七年级期末)下列作物中,不属于明朝从国外引进的是

A.占城稻

B.玉米

C.甘薯

D.向日葵

3.(2021·山东禹城·七年级期末)明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,唐寅曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源。这说

A.江南地区农业落后 B.自然经济开始解体

C.江南地区工商业发达 D.南方经济落后于北方

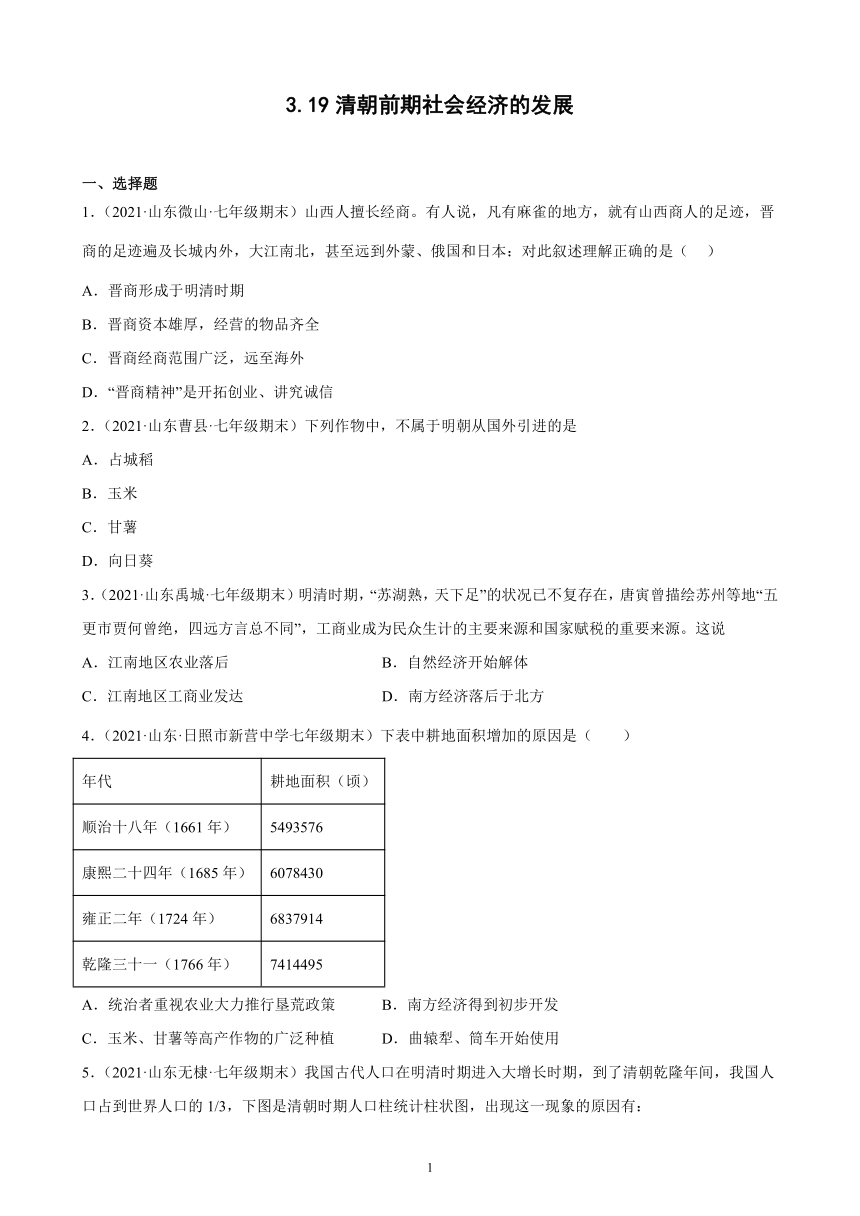

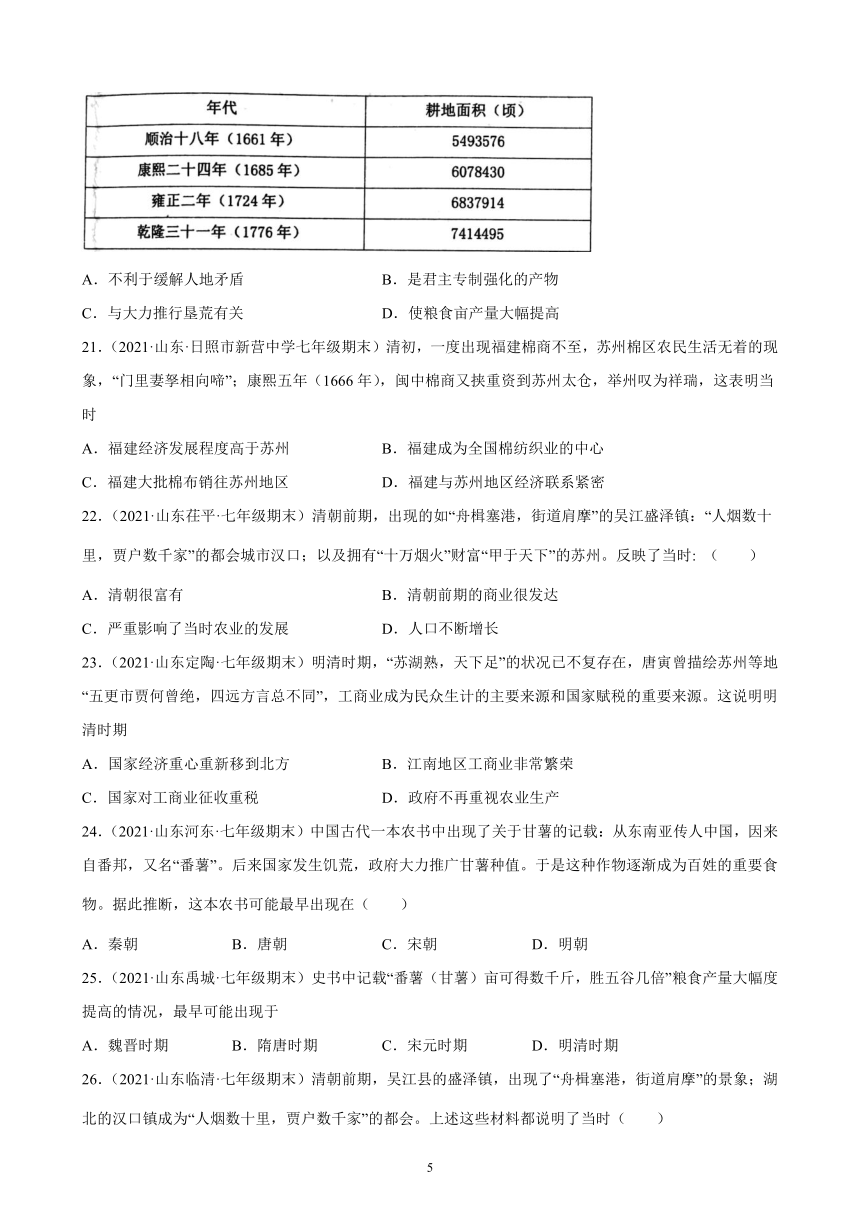

4.(2021·山东·日照市新营中学七年级期末)下表中耕地面积增加的原因是( )

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一(1766年) 7414495

A.统治者重视农业大力推行垦荒政策 B.南方经济得到初步开发

C.玉米、甘薯等高产作物的广泛种植 D.曲辕犁、筒车开始使用

5.(2021·山东无棣·七年级期末)我国古代人口在明清时期进入大增长时期,到了清朝乾隆年间,我国人口占到世界人口的1/3,下图是清朝时期人口柱统计柱状图,出现这一现象的原因有:

①采取恢复社会经济的措施②玉米甘薯的普遍种植③大量原始荒地森林被开垦④实行开放的对外政策

A.①③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

6.(2021·山东崂山·七年级期末)如下图所示,1661年至1766年,清朝时期耕地面积大幅增加,导致这种趋势出现的主要因素不包括

A.统治者重视农业生产 B.推行文化专制的政策

C.当时人口的快速增长 D.大力推行垦荒的政策

7.(2021·山东泗水·七年级期末)马铃薯现在是世界公认的吃饱吃好吃健康的主粮食品,这个原产美洲的食物,被引进中国的时间最早应该是在( )

A.宋朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝

8.(2021·山东沂水·七年级期末)“山西的票号,两淮的盐商,广东的行商和各地的粮商、布商等财力雄厚的富商,资财都达到数十万至数百万银两。”材料阐述的内容是( )

A.江南地区的开发 B.盛唐气象 C.南宋的海外贸易 D.清朝前期的兴盛

9.(2021·山东天桥·七年级期末)有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实支持这一观点的是

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.颁布“禁海令”

C.推广了玉米、甘薯等高产作物 D.人地矛盾突出

10.(2021·山东费县·七年级期末)据估计,宋朝耕地面积为5.6亿亩,明朝增加到8.5亿亩,清朝又增至11亿~12亿亩。在明朝和清朝新增加的耕地中,不少是“瘠卤沙冈”“陡绝之地”,这些土地被称为“边际之地”。造成这一现象的主要原因是

A.农作物新品种的引进 B.铁制农具的发展 C.人口的快速增长 D.统治者的政策推动

11.(2021·山东滨城·七年级期末)明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多,到清康熙年间全国人口总数已达到1.5亿,乾隆末年全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3。其中的原因有( )

A.国家积极实行对外开放政策 B.占城稻开始由越南引进中国

C.明清社会安定毫无任何动乱 D.玉米等外来农作物传入中国

12.(2021·山东无棣·七年级期末)历史图片蕴含着丰富的历史信息,下边两幅图反映出清朝前期社会经济发展的特点是

A.农业生产恢复和发展 B.土地人口显著增长

C.手工业和商业的发展 D.城镇商品经济发展

13.(2021·山东泗水·七年级期末)明清商业兴盛,请问哪两个地方的商人最为活跃?

A.山西;安徽

B.广州;北京

C.湖南;新疆

D.福建;合肥

14.(2021·山东禹城·七年级期末)我国封建社会在明清时期的特点是

A.统一多民族国家的巩固和发展

B.民族进一步交融,社会经济继续发展

C.国家分裂和民族大交融

D.繁荣与开放的时代

15.(2021·山东·青岛大学附属中学七年级期末)清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A.已出现比较成熟的手工工场 B.工业革命已在江南地区开始

C.已卷入全球范围的世界市场 D.江南地区进入资本主义社会

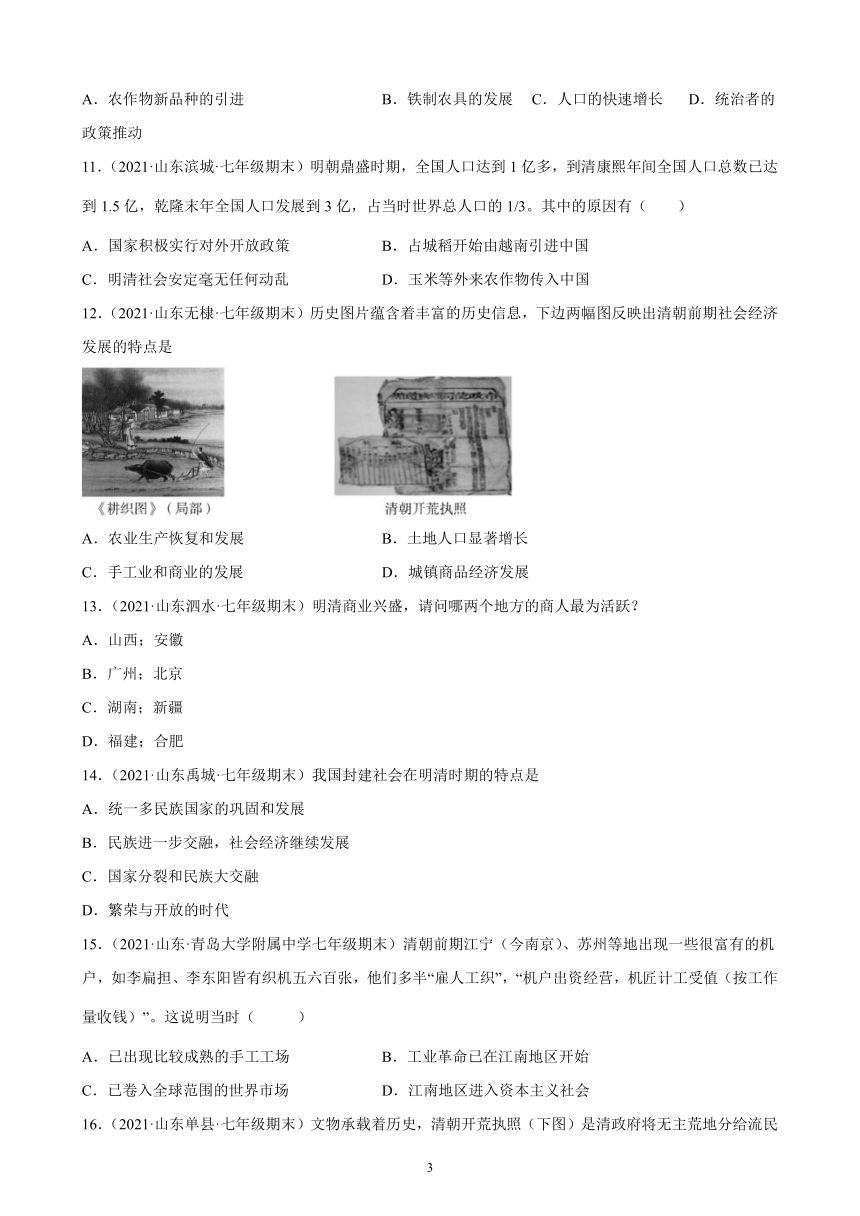

16.(2021·山东单县·七年级期末)文物承载着历史,清朝开荒执照(下图)是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照,它说明清朝

A.鼓励农村集市 B.边境贸易繁荣

C.重视农业生产 D.商业市镇兴盛

17.(2021·山东·青岛大学附属中学七年级期末)明清时期,佛山与北京、苏州、汉口并称“天下四大聚”,与景德镇、汉口镇、朱仙镇并称“四大名镇”。这体现了以佛山为代表的( )

A.工商业市镇的发展 B.当地经济作物更为繁盛

C.水陆交通最为便利 D.政府的大力支持

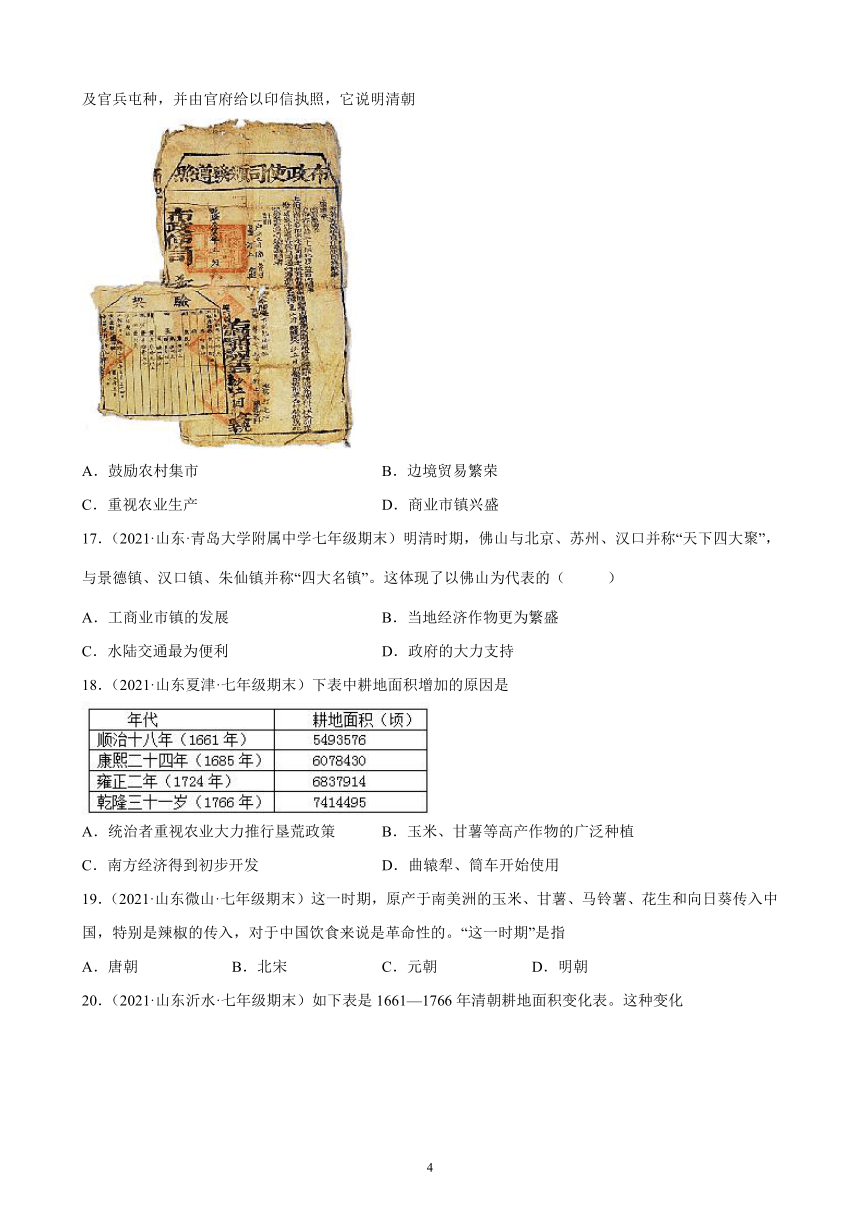

18.(2021·山东夏津·七年级期末)下表中耕地面积增加的原因是

A.统治者重视农业大力推行垦荒政策 B.玉米、甘薯等高产作物的广泛种植

C.南方经济得到初步开发 D.曲辕犁、筒车开始使用

19.(2021·山东微山·七年级期末)这一时期,原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵传入中国,特别是辣椒的传入,对于中国饮食来说是革命性的。“这一时期”是指

A.唐朝 B.北宋 C.元朝 D.明朝

20.(2021·山东沂水·七年级期末)如下表是1661—1766年清朝耕地面积变化表。这种变化

A.不利于缓解人地矛盾 B.是君主专制强化的产物

C.与大力推行垦荒有关 D.使粮食亩产量大幅提高

21.(2021·山东·日照市新营中学七年级期末)清初,一度出现福建棉商不至,苏州棉区农民生活无着的现象,“门里妻孥相向啼”;康熙五年(1666年),闽中棉商又挟重资到苏州太仓,举州叹为祥瑞,这表明当时

A.福建经济发展程度高于苏州 B.福建成为全国棉纺织业的中心

C.福建大批棉布销往苏州地区 D.福建与苏州地区经济联系紧密

22.(2021·山东茌平·七年级期末)清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇:“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口;以及拥有“十万烟火”财富“甲于天下”的苏州。反映了当时: ( )

A.清朝很富有 B.清朝前期的商业很发达

C.严重影响了当时农业的发展 D.人口不断增长

23.(2021·山东定陶·七年级期末)明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,唐寅曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源。这说明明清时期

A.国家经济重心重新移到北方 B.江南地区工商业非常繁荣

C.国家对工商业征收重税 D.政府不再重视农业生产

24.(2021·山东河东·七年级期末)中国古代一本农书中出现了关于甘薯的记载:从东南亚传人中国,因来自番邦,又名“番薯”。后来国家发生饥荒,政府大力推广甘薯种值。于是这种作物逐渐成为百姓的重要食物。据此推断,这本农书可能最早出现在( )

A.秦朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

25.(2021·山东禹城·七年级期末)史书中记载“番薯(甘薯)亩可得数千斤,胜五谷几倍”粮食产量大幅度提高的情况,最早可能出现于

A.魏晋时期 B.隋唐时期 C.宋元时期 D.明清时期

26.(2021·山东临清·七年级期末)清朝前期,吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;湖北的汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。上述这些材料都说明了当时( )

A.农业的发展 B.手工业的进步

C.工商业的繁荣 D.科技文化的兴盛

27.(2021·山东兰山·七年级期末)根据中央的安排,三孩生育政策已于5月31日开始实施。有评论指出放开三胎,甚至全面放开,到鼓励生育,迟早都会来的。人口问题关系到国计民生,我国人口发展到3亿是在( )

A.顺治时期 B.康熙末年 C.乾降末年 D.道光年间

28.(2021·山东昌邑·七年级期末)据史书记载:嘉庆元年(1796年)时,国库存银为5658万两,而到嘉庆十九年时,仅为1240万两,仅为乾隆朝存银最多时的1/6。这说明清朝当时

A.出现财政危机 B.土地高度集中 C.官场腐败成风 D.官僚机构臃肿

29.(2021·山东蓬莱·七年级期末)这一时期,原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵传入中国,特别是辣椒的传入,对于中国饮食来说是革命性的。“这一时期”是指

A.北宋 B.南宋 C.元朝 D.明朝

30.(2021·山东宁津·七年级期末)下面是清朝前期土地与人口变化表。据此可以推知

时间 人口(亿) 全国耕地(万顷) 人均耕地(亩)

雍正十二年(1734年) 1.0942 820.35 7.50

乾隆十八年(1753年) 1.8368 677.58 3.69

乾隆四十九年(1784年) 2.8633 700.94 2.45

A.土地兼并有所好转 B.传统农业逐渐没落

C.人地矛盾日益突出 D.重农抑商政策失败

31.(2021·山东寒亭·七年级期末)下表为“清朝前期耕地面积的变化”,导致表中耕地面积大幅增加的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1766年) 7 414 495

①统一多民族国家的进一步巩固和发展

②统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策

③广大劳动人民的辛勤劳作

④普遍种植国外引进的高产作物A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

二、综合题

32.(2021·山东城阳·七年级期末)阅读材料完成下列问题。

材料一 顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

——摘自人教版 《中国历史》七年级下册

材料二

材料三 雍正年间,朝廷临时设立军机房……军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决……军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威。

——人教版《中国历史》七年级下册

材料四 乾隆皇帝最宠信的大臣和珅,弄权20多年,不择手段地聚敛财物。嘉庆皇帝继位后,他被赐死,家产被查抄。据不完全统计,查抄的黄金有33500余两,白银300余万两,当铺75座,银号42座,还有大量房产和地产……所以当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。

——人教版《中国历史》七年级下册

(1)根据材料一结合所学知识,简述清朝垦荒政策的作用。

(2)依据材料二中地图结合所学知识指出,清朝乾隆时为加强对西北边疆地区的统治采取了哪些措施?

(3)从材料三可以看出,军机处的设置反映出清朝君主专制制度怎样的发展趋势?这一发展趋势在思想文化领域表现为什么现象?

(4)根据材料四结合所学知识,分析清朝的统治出现了什么问题?对社会造成什么影响?

(5)综上所述,归纳清朝历史发展的特点。

33.(2021·山东单县·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一①唐朝处于我国封建经济繁荣上升阶段,对外经济文化交流也大大发展。②例如,唐朝时期,日本来中国的遣唐使有十多批。③那时,对中日交往有突出贡献的人物有日本的吉备真备。他年轻时,随日本遣唐使来长安留学,研习儒家经典、天文历算、军事等。④由阿拉伯商人撰写的《中国印度见闻录》记载了唐朝出口的丝绸质量很高,唐朝海船坚固庞大,可以从事远海航行。⑤唐朝允许外商长期在中国居住,和中国人通婚,在中国任官。⑥唐朝的对外交往极大地影响了日本等周边国家。

——张岂之主编《中国历史》

(1)从材料一中找出历史事件与观点,并做出分类。(填写序号即可)

描述历史事件(史实):_______。表达观点:_______

材料二

(2)对比材料二中唐朝长安城和北宋东京城示意图,写出东京城发生了哪些变化?

材料三晋商是活跃于明清时期的山西商人,雄踞徽商、浙商、粤商等十大商帮之首。晋商主导的“万里茶路”长5150公里。在运输过程中翻山越岭,闯沙漠,过草原,加之常常遇到盗匪抢掠,路途之遥远与艰苦难以想象。晋商对待顾客秉持“见利思义,诚信不失”原则,所销售商品货真价实,“秤平、斗满、尺满足”。晋商追求高尚的道德人格,热心于社会公益,忧国忧民,如灾年设锅施粥以赈灾民,大捐军饷以助朝廷平定战乱。

——摘编自蒋荣华《从晋商历史角度解读企业家精神》

(3)从晋商的成功中,我们可以学习他们身上哪些宝贵的商业精神?

34.(2021·山东金乡·七年级期末)明至清前期,统一多民族国家得到发展和巩固,经济和文化取得了一定成就,同时随着君主专制的强化,社会危机也日益加深。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦;庄稼种植方面,改进种植技术,改进新品种,推广玉米、甘薯等高产作物;经济作物的种植也有了较大的发展。

——《中国历史》第二册

(1)材料一反映出清前期哪一方面的发展,这有何积极影响?

材料二江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉纺织业的达2500家,织工超过50000人。

——《中国历史》第二册

(2)材料二反映出在手工业已经出现了什么情况?

材料三在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责。

——选自《中国历史》第二册

(3)材料三反映了明朝朝为加强中央集权分别采取了什么措施?

材料四 ①讲述汉末三国时期中国的政治军事乱局;②讲述108位绿林好汉为躲避官府压迫,在山泽中安营扎寨,像罗宾汉一样,报复为非作歹的腐败官员。

——阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

(4)材料四中的①②分别是哪部著名的小说?

材料五 18世纪时,西方国家进行了工业革命,轰鸣的机器把西方社会带入了工业化时代。随着英国资本主义的发展,开辟新的更大的市场成了英国资产阶级的迫切需求。而当时的中国,仍处在封闭的状态中,以农业为主的传统自然经济占主导地位。在东西文明的冲撞中,此消彼长,中国开始落后于西方。

(5)根据材料五和所学知识,回答“中国开始落后于西方”中国自身的原因主要有哪些。

35.(2021·山东安丘·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一

(1)图1、图2、图3和康乾盛世局面有关。从材料一可以得出什么信息?

材料二

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5493576

1685年(康熙二十四年) 6078430

1724年(雍正二年) 6837914

1766年(乾隆三十一年) 7414495

(2)依据材料二回答,1661—1766年耕地面积发生了什么变化?结合所学知识,分析这一变化是由哪些因素导致的。材料三 (明清时期)商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了许多大小商人,他们在各地设会馆、公所、组织商帮……清代,山西票号商、两淮盐商、广东行商、江南徽商等富甲天下,山西庄氏号称数千万两。清朝前期,陆路和水路商旅往来频繁,一些农村地区发展成为工商业市镇。

(3)依据材料三并结合所学知识,指出明清商业进一步发展的表现。

材料四

时期 人口数

康熙时期 1.5亿

乾隆末年 3亿

(4)依据材料四并结合所学知识,指出人口发生了怎样的变化?分析产生这一变化的原因,并总结归纳人口发生这一变化带来的消极影响。

36.(2021·山东河东·七年级期末)中国古代社会经济发展经历了漫长曲折的历程。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一

(1)材料一中的三幅图片分别见证了怎样的盛唐气象?

材料二 (来代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特……在人民日常生活方面,艺术、娱乐、制度、工艺术各方面,中国是当时在界上首屈一指的国家,共自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

(2)材料二中的“纸钞”指的是什么?说说“纸钞”出现的原因和作用。

材料三 明清时期,随着跨区域商业贸易的发展,出现了以血缘和乡谊为组带的商帮。有的富商大贾通过这些商人组织的号召力与官府分庭抗礼……一个商帮往往是一方经济势力的代表,他们的活动会影响一个地区的方方面面。

——摘编自《试论我国封建社会商业行会的不同特点》

(3)根据材料二指出,明清时期商帮出现的原因是什么?结所学知识,说出清代富甲一方的两个商帮。

37.(2021·山东河东·七年级期末)在我国古代漫长的历史长河中曾出现多个“盛世”。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 君,舟也;人,水也,水能载舟,亦能覆舟。

——贞观政要

材料二 天下英雄尽入吾彀(圈套)矣。

——王定保《唐摭言》

(1)依据材料一,唐太宗在国家治理方面认识到了什么问题?在这一思想的指导下,他开创了一个盛世局面,历史上称为什么?唐太宗通过何种制度将材料二中的“天下英雄”纳入“毂”中?

材料三 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻来流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出,齐纨鲁缟车班班,男耕女织不相失。

——杜甫《忆苦》

材料四 开元初,四方丰检,城镇商铺林立,客商如云。丁壮之夫,不识兵器。安西诸国悉平为那县,置开远门,或地万余里。

——《开元纪事》

(2)材料三反映了唐朝最鼎盛时期的社会风貌,这个最鼎盛时期历史上称为什么?从材料三中找出最能概括当时社会风貌的诗句。根据材料四,概括这一盛世的主要表现。

材料五 它是在一个相对封闭体系中发展而来的盛世。纵向比较,康乾盛世创造了中国政治、经济实力的空前高峰建立起一个版图空前广大而且稳定的大一统帝国……但不幸的是,从横向比较,它却与当时世界最先进文明之间的差距越拉越大。康乾盛世是中国传统帝制的最后一抹斜阳,最后一首挽歌,虽然辉煌,只是已经走到了尽头。

——摘编自候杨方《盛世启示录》

(3)根据材料五,结合史实说明“康乾盛世”既是“古代盛世的顶峰”又是“落日的余晖”。

(4)根据上述材料并结合所学知识,分析盛世出现的原因有哪些?

38.(2021·山东岚山·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一 隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,全长2700多千米,跨越地球10多个纬度,纵贯中国最富饶的东南沿海和华北平原,连接海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,是古代世界上最长的运河。

(1)根据材料一及所学知识回答隋朝大运河开通的目的是什么?它的开通对我国古代经济发展有何影响?

材料二 工具的创制和应用,提高了生产效率,促进了古代农业经济的发展。如下图图(a)图(b)

每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

(2)写出材料二图(a)图(b)所示生产工具的名称及出现朝代。列举宋朝“已呈巅峰状态”的两项科技成就。

材料三 唐太宗说:“凡事皆需务本。国以民为本,民以食为本。凡营衣食,以不失时为本。夫不失时者,在人君简静乃可致耳。若兵弋履动,土木不息,而欲不夺农时,其可得平!”

(3)唐太宗这段话的中心思想是什么?唐太宗的这种治国思想收到了什么效果?

材料四 唐朝中晚期以来,北方人口大量南迁。宋初,北方人口仅100多万户,而南方人口有230多万户,是北方的两倍多。北宋时,国家的财政收入约80%来自淮河以南地区。南宋时,流传着“苏湖熟,天下足”的谚语。同时,湖南、江西、福建和两广地区也得到很大开发。

(4)依据材料结合所学知识指出材料四反映当时中国出现了什么经济现象?。这种经济现象是在什么时候完成的

材料五 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

(5)材料五反映了我国明清时期商业发展出现了什么新现象?

试卷第1页,共3页

1

1

参考答案:

1.C

【详解】

题干材料主要说明的是晋商经商范围的广泛,远至海外。A、B、D项的内容正确,但并不能在材料中体现出来,C符合题意,故选C。

2.A

【详解】

不属于明朝从国外引进的是占城稻。占城稻是出产于印支半岛的高产、早熟、耐旱的稻种,宋朝时引入我国。故本题选A。

3.C

【详解】

考查点:明清经济发展。解题思路:根据材料“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,“工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源”等信息可知,明清时期江南地区工商业发达,四方辐辏,贸易往来频繁,而且工商业成为国民经济的重要支柱之一。根据所学知识可知,清朝前期商业非常发达,商品贸易都十分的兴盛,形成了商业网,出现了如北京、江宁、扬州、苏州、杭州等大城市。C正确;清朝前期农业发展,A错误;自然经济解体是从鸦片战争开始,B错误;南方经济发达,材料没有体现出北方经济超过北方,D错误。综上故选C。

4.A

【详解】

由图表信息“顺治”“康熙”“雍正”“乾隆”可知,图表反映了清朝初期耕地面积增加,结合所学知识可知:顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,A项符合题意;三国魏晋时期,南方经济得到初步开发,明朝时期广泛种植玉米、甘等高产作物,唐朝时期开始使用曲辕犁、筒车,故BCD三项均与题意不符,排除。故选A项。

5.B

【分析】

【详解】

清朝前期统治者采取了一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。根据所学可知清初治者采取恢复社会经济的措施,促进了人口的增长,故①项正确;玉米、甘蔗等高产作物不断扩大种植规模,增加了农作物产量,有利于人口的增加,故②项正确;清朝统治者推行垦荒政策,大量荒地、原始森林被开垦,增加了耕地面积,有利于人口的增加,故③项正确;清朝统治者推行闭关锁国政府,④不符合史实,④项错误。根据分析可知①②③正确,故答案为B;ACD不符合题意,排除。

6.B

【详解】

依据所学可知,推行文化专制的政策是我国的文化政策,与农业生产无关,故B符合题意;清朝时期,政府注重农业的发展,有利于促进耕地的发展,故A不符合题意;当时人口的快速增长,对土地的需求量增大,故C不符合题意;大力推行垦荒的政策,广大人民的辛勤耕作,促进了农业生产的发展,故D不符合题意;故选B。

7.C

【详解】

依据所学可知,原产美洲的高产作物马铃薯在明朝被引进中国。C项符合题意,故此题选C。

8.D

【详解】

据材料“山西的票号,两淮的盐商,广东的行商和各地的粮商、布商等财力雄厚的富商,资财都达到数十万至数百万银两”并结合所学可知,这是商业繁荣的表现,而票号是清朝时期出现,故D正确;据所学可知,材料反映的是商品经济的发展,而未涉及地区,A排除;唐朝时期出现了柜坊,是早期银行的雏形,B错误;材料未涉及海外贸易,是国内商业发展的现象,C错误。

9.A

【详解】

根据题干信息“明清社会变革的一大特征是商品经济发展”;结合所学知识可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商和江南徽州府商人组成的徽商。选项A符合题意;颁布“禁海令”是明清时期禁止海上贸易的法令,B排除;清朝前期,耐旱、耐寒的玉米、甘薯等高产作物不断推广,人口迅速增长,C排除;人地矛盾突出,与题干内容不符,D排除。故选A。

10.C

【详解】

依据题干可知,明清时期耕地面积显著增加,但是新增加的耕地中不少是“边际之地”,造成这一现象的主要原因是人口快速增长,人地矛盾突出,为了解决人地矛盾,不得不在贫瘠地区也开垦荒地,C正确;农作物新品种的引进有利于提高单位面积耕地的产量,但不是人们如此开垦大量荒地的主要原因,A排除;铁制农具在春秋战国时期已经应用于农业生产,B排除;统治者的政策有利于鼓励人们开垦荒地,但不是主要原因,D排除。故选C。

11.D

【详解】

根据题干“明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多,……占当时世界总人口的1/3。”结合所学知识,原产于美洲的高产作物玉米、甘薯等,明代引入中国后,清代得到大面积的推广,农业产品品种和产量的增加,有利于社会的稳定和繁荣,促进人口的增长,D正确;清朝的没有采取对外开放政策,排除A;占城稻开始由越南引进促进了宋朝农业的发展,排除B;中国明清社会安定毫无任何动乱说法不符合史实,排除C。故选D。

12.A

【详解】

明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。据题干图片及图片中的“耕织”“开荒”及所学知识可知,两幅图片反映出清朝前期社会经济发展的特点是农业生产恢复和发展。选项A符合题意;BCD项图片中没有体现,排除。故选择A。

13.A

【详解】

根据所学知识可知,明清时期,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。明清商业兴盛,山西和安徽的商人最为活跃。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

14.A

【详解】

根据所学知识,明清时期是我国统一多民族国家的巩固和封建制度渐趋衰落的时期。在政治上,封建专制主义中央集权制度空前加强,但是也逐渐走向衰落;经济上,随着农业、手工业的发展,商品经济空前活跃,江南出现了资本主义生产关系的萌芽并缓慢发展。民族关系上,明朝加强了对边疆地区的管理,多民族统一国家进一步发展。对外关系上,明清对外政策由对外开放逐渐到闭关锁国,逐渐落后于时代潮流。A项正确;“民族进一步交融,社会经济继续发展”对应的是两宋时期,排除B项;“国家分裂和民族大交融”对应的是魏晋南北朝时期,排除C项;“繁荣与开放的时代”对应的是隋唐时期,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】

根据“苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张”“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”等信息可以看出,当时江南地区已经出现了比较成熟的手工工场,并且出现了资本主义萌芽,A项正确;中国当时没有工业革命,排除B项;卷入世界市场是在鸦片战争后,排除C项;江南地区还是封建社会,排除D项。故选A项。

16.C

【详解】

根据“清朝开荒执照是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照”说明清朝重视农业的发展,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产是“国之大计”,顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,C项正确;清朝开荒执照是清朝分配土地给流民及官兵的印信执照,鼓励农村集市与题干不符,排除A项;BD项与“清朝开荒执照(下图)是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照”无关,排除BD项。故选C项。

17.A

【分析】

【详解】

根据所学和材料“四大聚、名镇”可知,这体现的是人员汇聚,工商业发达,A项正确,排除BCD三项。选A项。

18.A

【详解】

依据表格中耕地面积数量的变化,可以看出从顺治年间到乾隆年间,耕地面积一直持续增长。结合课本所学,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治着认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积大量增加。A正确;玉米、甘薯等高产作物的广泛种植是农业发展的表现,B排除;顺治、康熙、雍正、乾隆是清朝的诸位帝王。自东汉后期开始,江南社会经济得到初步开放,C排除;曲辕犁、筒车是唐朝时期发明,唐朝开始使用,题干皇帝反映的是清朝时期,D排除;故选A。

19.D

【详解】

原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,明代从国外引进,清代不断推广种植。明代从国外引进的马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植。题干中“这一时期”是指明朝,D符合题意;综合上述分析可知ABC项不符,排除。故选择D。

20.C

【分析】

【详解】

依据图表可知,1661—1766年清朝耕地面积呈上升趋势,这与清政府前期重视农业生产、大力推行垦荒政策有关,C项正确;土地面积增加有利于缓解人地矛盾,排除A项;耕地面积增加不是君主专制强化的产物,排除B项;表格没有体现粮食产量,所以体现不出粮食亩产量大幅提高,排除D项。故选C项。

21.D

【详解】

依据材料可知,清初苏州地区大量棉花销往福建地区,广大棉农依赖福建商人对棉花的收购,这表明当时福建与苏州地区经济联系紧密,故D项正确;以苏州为中心的江南地区是当时最繁荣的地区,故排除A项;材料只能反映福建与苏州地区在棉织业方面联系紧密,不能表明当时福建就是全国棉纺织业中心,故排除B项;材料反映的是福建商人向苏州地区收购棉花,并不能说明当时福建产的棉布大量销往苏州,故排除C项。故选D项。

22.B

【详解】

依据题干信息:“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇:“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口;以及拥有“十万烟火”财富“甲于天下”的苏州可知,清朝前期各地商品贸易十分兴盛。商品经济发展带动市镇繁荣,故B符合题意;题干没有涉及清朝很富有、严重影响了当时农业的发展、人口不断增长,故ACD不合题意。故此题选B。

23.B

【分析】

【详解】

根据材料“‘五更市贾何曾绝,四远方言总不同’工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源”等信息可知,明请时期江南地区工商业发达,贸易往来频繁,并且成为国民经济的重要支柱之,故B项正确;明清时期北方经济虽然得到恢复和发展,但经济重心依旧在南方,故排除A项;材料说明工商业成为国家赋税的重要来源,但并未说明国家对工商业征收重税,故排除C项;由所学知识可知,明清治者非常重视农业生产,故排除D项。

24.D

【分析】

【详解】

根据所学可知,明朝时期,原产于美洲的甘薯、玉米等传入我国,故选D;ABC三项不符合题意,排除。

【点睛】

25.D

【详解】

根据题干“(甘薯)”结合所学知识,明代引进原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,D项正确;魏晋时期、隋唐时期、宋元时期都是明朝以前,没有“甘薯”,排除BC项。故选D项。

26.C

【详解】

依据课本所学可知,清朝前期的商业特别发达,商品经济的发展。一些原来的农村地区也发展成为商业市镇,甚至比县城的规模还大,比如吴江县的盛泽镇,湖北的汉口镇,乾隆时期的苏州,据载,拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,C项符合题意;ABD三项题干材料中没有体现,不合题意。由此可知ABD三项不合题意;故选择C。

27.C

【详解】

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力强盛,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界人口的三分之一。故排除ABD,C符合题意。故选C。

28.A

【详解】

据题意可知,与乾隆朝相比,嘉庆朝的国库存银大幅下降,这是财政危机的表现,故选A;材料反映的是国库存银的大幅下降,和土地集中、官场腐败以及官僚机构臃肿无关,排除BCD。

29.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,明朝时期,中国从国外引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等农作物,丰富了中国人的餐桌,特别是辣椒的传入,对于中国饮食来说是革命性的,D项正确;原产美洲的农作物能引进到中国,主要得益于新航路开辟的影响,而中国的北宋、南宋和元朝时期,新航路开辟活动尚未开始,排除A、B、C项。故选D项。

30.C

【详解】

依据投票信息可知。从雍正年间到乾隆年间,人口增长速度较快,但人均土地面积减少,由此可知人地矛盾日益突出,故C正确;图表信息未显示土地兼并,传统农业没落,重农抑商政策信息,故ABD错误。综上故选C。

31.B

【分析】

【详解】

图表数据显示,清朝前期耕地面积大幅增加,清朝时期统一多民族国家的进一步巩固和发展,促进农业发展,①正确;清朝统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,是耕地面积大幅增加的重要原因,②正确;广大劳动人民的辛勤劳作,使得大量土地得到开垦,③正确;①②③正确,故选B;种植国外引进的高产作物,是粮食产量增加的原因,不是耕地面积大幅增加的原因,排除④,故排除ACD。

【点睛】

32.(1)使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

(2)平定大小和卓叛乱;设伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所。(任答两点即可以)

(3)君主专制制度进一步强化(或空前强化);文字狱

(4)吏治腐败加剧了社会矛盾

(5)鼎盛与危机并存

【详解】

1)根据材料一“顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。”结合所学知识,清朝垦荒政策使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

(2)根据材料二“清朝疆域”结合所学知识,清朝乾隆时为加强对西北边疆地区的统治采取的措施:平定大小和卓叛乱;设伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所。

(3)根据材料三“雍正年间,朝廷临时设立军机房……军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决……军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威。 ”结合所学可以看出,军机处的设置反映出清朝君主专制制度进一步强化。为了加强君主专制,清朝统治者非常注重从思想领域严密控制知识分子,康熙、雍正、乾隆时期,经常从知识分子的文章、诗词中摘取只言片语,加以扭曲解释在解题发挥,罗织罪状,制造大批冤狱,很多人因此被处死,连亲属、师友都受到迫害,人们把这种做法成为“文字狱”。

(4)根据材料四“乾隆皇帝最宠信的大臣和珅,弄权20多年,不择手段地聚敛财物。……查抄的黄金有33500余两,白银300余万两,当铺75座,银号42座,还有大量房产和地产……所以当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。”结合所学知识,可以看出清朝的吏治腐败。吏治腐败加剧了社会矛盾。

(5)根据以上材料反映的清朝前期农业的恢复和发展、材料二清朝对边疆的管辖、材料三清朝君主专制的强化、材料四不断加剧的社会矛盾结合所学知识,可得出清朝历史发展的特点:鼎盛与危机并存。

33.(1) ①⑥ ②③④⑤

(2)变化:打破坊市界限;出现夜市;出现瓦肆等娱乐场所。

(3)诚信、热心公益、忧国忧民等。(言之有理给分)

【详解】

(1)根据材料结合所学知识可知,历史事实指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩;历史观点是分析历史事实的看法和状态,带有明显的个人情感。材料一中的历史事件属于历史史实的有:①唐朝处于我国封建经济繁荣上升阶段,对外经济文化交流也大大发展。⑥唐朝的对外交往极大地影响了日本等周边国家。属于历史观点的有②例如,唐朝时期,日本来中国的遣唐使有十多批。③那时,对中日交往有突出贡献的人物有日本的吉备真备。他年轻时,随日本遣唐使来长安留学,研习儒家经典、天文历算、军事等。④由阿拉伯商人撰写的《中国印度见闻录》记载了唐朝出口的丝绸质量很高,唐朝海船坚固庞大,可以从事远海航行。⑤唐朝允许外商长期在中国居住,和中国人通婚,在中国任官。

(2)对比材料二中唐朝长安城和北宋东京城示意图,结合所学知识可知,东京城发生的变化有打破坊市界限;出现夜市;出现瓦肆等娱乐场所。

(3)根据“见利思义,诚信不失”可归纳出诚信;根据“晋商追求高尚的道德人格,热心于社会公益,忧国忧民,如灾年设锅施粥以赈灾民,大捐军饷以助朝廷平定战乱。”可归纳出热心公益、忧国忧民等。

34.(1)农业方面的发展;有利于社会的稳定和繁荣;对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

(2)比较成熟的手工工场。

(3)在地方,废除行省制,设立三司;在中央,废除丞相,六部直接向皇帝负责。

(4)《三国演义》、《水浒传》

(5)君主专制的强化;以农业为主的自然经济占主导;实行闭关锁国的对外政策。

【分析】

(1)

据材料“清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦;庄稼种植方面,改进种植技术,改进新品种,推广玉米、甘薯等高产作物;经济作物的种植也有了较大的发展”并结合所学,材料-反映出清前期农业方面的发展;清前期农业方面的发展有利于社会的稳定和繁荣;对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

(2)

据材料“江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉纺织业的达2500家,织工超过50000人”并结合所学,材料二反映出在手工业已经出现了比较成熟的手工工场。

(3)

据材料“在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责”并结合所学,材料三反映了明朝为加强中央集权,在地方,废除行省制,设立三司;在中央,废除丞相,六部直接向皇帝负责。

(4)

据材料“①讲述汉末三国时期中国的政治军事乱局;②讲述108位绿林好汉为躲避官府压迫,在山泽中安营扎寨,像罗宾汉一样,报复为非作歹的腐败官员”并结合所学,材料四中的①②分别是《三国演义》、《水浒传》 。《三国演义》成书于元末明初,作者是罗贯中。这部小说以三国的史实为基础,充分运用文学手段,生动地描写了魏、蜀、吴三国之间政治、军事和相互交往上的各种矛盾冲突,也反映了人民群众要求统一的强烈愿望。《水浒传》 是元末明初另一部优秀的长篇小说,作者施耐庵。书中以官逼民反为主题,揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸,描写了宋代梁山泊各路好汉反抗官府压迫的武装斗争,通过生动、曲折的故事情节,成功地塑造出一批个性鲜明的英雄形象。

(5)

))据材料“18世纪时,西方国家进行了工业革命,轰鸣的机器把西方社会带入了工业化时代。随着英国资本主义的发展,开辟新的更大的市场成了英国资产阶级的迫切需求。而当时的中国,仍处在封闭的状态中,以农业为主的传统自然经济占主导地位。在东西文明的冲撞中,此消彼长,中国开始落后于西方”并结合所学,中国开始落后于西.方”中国自身的原因主要有君主专制的强化;以农业为主的自然经济占主导;实行闭关锁国的对外政策。

【点睛】

35.(1)清朝前期农业、手工业商业发展 。

(2)变化:耕地面积不断扩大(或迅速增加。意思对即可。)。因素:清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;人口数量增长。

(3)表现:商业资本活跃;会馆、商帮出现;出现工商业市镇;等等。

(4)快速增长。原因:清前期经济发展,社会安定,从而使人口数量有了很大增长。影响:人地矛盾尖锐,水土流失严重,造成社会压力,影响经济的持续发展。

【详解】

(1)依据图一可知表述的是清朝农业生产,图二表述的是清朝手工业制造,图三表述的是商业繁荣。故从材料一可以得出,清朝农业、手工业、商业的发展。

(2)问题一:依据图表可知,从1661年——1766年,耕地面积逐步增多。问题二:依据所学可知,耕地面积逐步增多的原因是:清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;人口数量增长。

(3)依据材料三信息“商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金”“他们在各地设会馆、公所、组织商帮”“清朝前期,陆路和水路商旅往来频繁,一些农村地区发展成为工商业市镇”可知,明清商业进一步发展的表现是:商业资本活跃,积累大量资金;会馆、公所、商帮的出现;陆路水路贸易频繁,部分农村发展成为工商业市镇。

(4)问题一:依据材料四信息可知,从康熙时期到乾隆末年,人口大量增长。问题二:依据所学可知,因为清前期经济发展,社会安定,从而使人口数量有了很大增长。问题三:依据所学可知,人口增多的消极影响是:人地矛盾尖锐,破坏了环境,造成社会压力,影响经济的持续发展。

36.(1)图一:农业;图二:手工业;图三:商业。

(2)“纸钞”:交子。原因:宋代商品经济的发展;作用:促进了经济和社会的发展。

(3)原因:跨区域商业贸易的发展;商帮:晋商、徽商。

【详解】

(1)观察材料一中的三幅图片及据所学知识可知,图一曲辕犁见证了农业的盛唐气象;图二唐三彩见证了手工业的盛唐气象;图三开元通宝见证了商业的盛唐气象。

(2)问题一:据材料二及所学知识可知,材料二中的“纸钞”指的是交子。问题二:依据所学可知,随着商品经济的发展,宋代的四川地区出现世界上最早的纸币—交子。问题三:交子促进了经济和社会的发展。

(3)问题一:根据材料三“明清时期,随着跨区域商业贸易的发展,出现了以血缘和乡谊为纽带的商帮。”可知,跨区域商业贸易的发展是明清时期商帮出现的原因。问题二:据所学知识可知,清代富甲一方的两个商帮是晋商、徽商。明清商业兴盛,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。与晋商相匹敌的是江南徽州府商人组成的徽商,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。徽商商贾好儒,富甲一方。这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大影响。

37.(1)以民为本。贞观之治。科举制。

(2)开元盛世。忆昔开元全盛日。表现:农业发展;商业繁荣;社会安定;边疆巩固。

(3)因为,这一时期是中国政治经济的高峰;国力强盛;奠定了中国版图;出现了总结性的科技巨著;统一的多民族国家进一步巩固和发展;因此说这一时期是“古代盛世的顶峰”。但是这一时期,皇权高度膨胀;实行特务统治;加强思想控制,大兴文字狱;实行闭关锁国政策;与先进文明之间的差距拉大;因此这一时期又是“落日的余晖”。

(4)国家统一,政治清明;社会稳定,文化繁荣;经济发展,国力强盛;贤能皇帝的统治;实行开明的民族政策和开放的对外政策等。

【分析】

【详解】

(1)根据“君,舟也;人,水也,水能载舟,亦能覆舟”可知,体现了以民为本。根据所学可知,唐太宗时期开创了贞观之治的盛世局面。根据所学可知,唐太宗通过科举制,将“天下英雄”纳入“毂”中。

(2)根据“忆昔开元全盛日”得出开元盛世。诗句:忆昔开元全盛日。表现:根据“四方丰检”得出农业发展;根据“城镇商铺林立,客商如云”得出商业繁荣;根据“丁壮之夫,不识兵器”得出社会安定;根据“安西诸国悉平为郡县,置开远门,或地万余里”得出边疆巩固。

(3)根据“康乾盛世创造了中国政治、经济实力的空前高峰”得出这一时期是中国政治经济的高峰;国力强盛;根据“建立起一个版图空前广大而且稳定的大一统帝国”得出奠定了中国版图;统一的多民族国家进一步巩固和发展;根据所学,还可从出现了总结性的科技巨著等;说明这一时期是“古代盛世的顶峰”。根据“与先进文明之间的差距拉大”得出与先进文明之间的差距拉大;根据“中国传统帝制的最后一抹斜阳”得出皇权高度膨胀;根据所学知识,还可从实行特务统治;加强思想控制;实行闭关锁国政策等说明这一时期又是“落日的余晖”。

(4)综合材料和所学,可从国家统一;社会稳定;文化繁荣;经济发展;贤能皇帝的统治;实行开明的民族政策和开放的对外政策等角度分析总结。

【点睛】

38.(1)目的:加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治;影响:加强了南北地区政治、经济、文化的交流。

(2)曲辕犁;筒车;唐朝;活字印刷术;指南针;火药(任意答出两条即可)

(3)以民为本,重视农业; 出现了“贞观之治”的局面

(4)经济重心南移 南宋

(5)出现了商帮(或商业资本活跃)

【分析】

(1)

根据材料一及所学知识可知,隋朝大运河开通的目的是为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。它的开通对我国古代经济发展的影响是加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(2)

材料二图(a)、图(b)所示生产工具的名称是曲辕犁、筒车,唐朝农民改进犁的构造制成曲辕犁,还创制了新式灌溉工具筒车。宋朝“已呈巅峰状态”的科技成就是活字印刷术、指南针。

(3)

根据材料三“国以民为本,民以食为本。凡营衣食,以不失时为本。夫不失时者,在人君简静乃可致耳”结合所学知识可知,唐太宗这段话的中心思想是以民为本,重视农业。唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到发展,民族关系和睦,对外交流频繁,科技文化繁荣,国力逐渐强盛,史称“贞观之治”。

(4)

依据材料“苏湖熟,天下足”并结合所学知识可知,材料四反映当时中国出现了经济重心南移的经济现象,从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完成。

(5)

材料五“著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)”反映了我国明清时期商业发展出现了商帮;“售货无诀窍,信誉第一条”反映了诚信经营等新现象。

【点睛】

答案第1页,共2页

一、选择题

1.(2021·山东微山·七年级期末)山西人擅长经商。有人说,凡有麻雀的地方,就有山西商人的足迹,晋商的足迹遍及长城内外,大江南北,甚至远到外蒙、俄国和日本:对此叙述理解正确的是( )

A.晋商形成于明清时期

B.晋商资本雄厚,经营的物品齐全

C.晋商经商范围广泛,远至海外

D.“晋商精神”是开拓创业、讲究诚信

2.(2021·山东曹县·七年级期末)下列作物中,不属于明朝从国外引进的是

A.占城稻

B.玉米

C.甘薯

D.向日葵

3.(2021·山东禹城·七年级期末)明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,唐寅曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源。这说

A.江南地区农业落后 B.自然经济开始解体

C.江南地区工商业发达 D.南方经济落后于北方

4.(2021·山东·日照市新营中学七年级期末)下表中耕地面积增加的原因是( )

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一(1766年) 7414495

A.统治者重视农业大力推行垦荒政策 B.南方经济得到初步开发

C.玉米、甘薯等高产作物的广泛种植 D.曲辕犁、筒车开始使用

5.(2021·山东无棣·七年级期末)我国古代人口在明清时期进入大增长时期,到了清朝乾隆年间,我国人口占到世界人口的1/3,下图是清朝时期人口柱统计柱状图,出现这一现象的原因有:

①采取恢复社会经济的措施②玉米甘薯的普遍种植③大量原始荒地森林被开垦④实行开放的对外政策

A.①③④ B.①②③ C.②③④ D.①②④

6.(2021·山东崂山·七年级期末)如下图所示,1661年至1766年,清朝时期耕地面积大幅增加,导致这种趋势出现的主要因素不包括

A.统治者重视农业生产 B.推行文化专制的政策

C.当时人口的快速增长 D.大力推行垦荒的政策

7.(2021·山东泗水·七年级期末)马铃薯现在是世界公认的吃饱吃好吃健康的主粮食品,这个原产美洲的食物,被引进中国的时间最早应该是在( )

A.宋朝 B.元朝 C.明朝 D.清朝

8.(2021·山东沂水·七年级期末)“山西的票号,两淮的盐商,广东的行商和各地的粮商、布商等财力雄厚的富商,资财都达到数十万至数百万银两。”材料阐述的内容是( )

A.江南地区的开发 B.盛唐气象 C.南宋的海外贸易 D.清朝前期的兴盛

9.(2021·山东天桥·七年级期末)有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实支持这一观点的是

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.颁布“禁海令”

C.推广了玉米、甘薯等高产作物 D.人地矛盾突出

10.(2021·山东费县·七年级期末)据估计,宋朝耕地面积为5.6亿亩,明朝增加到8.5亿亩,清朝又增至11亿~12亿亩。在明朝和清朝新增加的耕地中,不少是“瘠卤沙冈”“陡绝之地”,这些土地被称为“边际之地”。造成这一现象的主要原因是

A.农作物新品种的引进 B.铁制农具的发展 C.人口的快速增长 D.统治者的政策推动

11.(2021·山东滨城·七年级期末)明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多,到清康熙年间全国人口总数已达到1.5亿,乾隆末年全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3。其中的原因有( )

A.国家积极实行对外开放政策 B.占城稻开始由越南引进中国

C.明清社会安定毫无任何动乱 D.玉米等外来农作物传入中国

12.(2021·山东无棣·七年级期末)历史图片蕴含着丰富的历史信息,下边两幅图反映出清朝前期社会经济发展的特点是

A.农业生产恢复和发展 B.土地人口显著增长

C.手工业和商业的发展 D.城镇商品经济发展

13.(2021·山东泗水·七年级期末)明清商业兴盛,请问哪两个地方的商人最为活跃?

A.山西;安徽

B.广州;北京

C.湖南;新疆

D.福建;合肥

14.(2021·山东禹城·七年级期末)我国封建社会在明清时期的特点是

A.统一多民族国家的巩固和发展

B.民族进一步交融,社会经济继续发展

C.国家分裂和民族大交融

D.繁荣与开放的时代

15.(2021·山东·青岛大学附属中学七年级期末)清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”。这说明当时( )

A.已出现比较成熟的手工工场 B.工业革命已在江南地区开始

C.已卷入全球范围的世界市场 D.江南地区进入资本主义社会

16.(2021·山东单县·七年级期末)文物承载着历史,清朝开荒执照(下图)是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照,它说明清朝

A.鼓励农村集市 B.边境贸易繁荣

C.重视农业生产 D.商业市镇兴盛

17.(2021·山东·青岛大学附属中学七年级期末)明清时期,佛山与北京、苏州、汉口并称“天下四大聚”,与景德镇、汉口镇、朱仙镇并称“四大名镇”。这体现了以佛山为代表的( )

A.工商业市镇的发展 B.当地经济作物更为繁盛

C.水陆交通最为便利 D.政府的大力支持

18.(2021·山东夏津·七年级期末)下表中耕地面积增加的原因是

A.统治者重视农业大力推行垦荒政策 B.玉米、甘薯等高产作物的广泛种植

C.南方经济得到初步开发 D.曲辕犁、筒车开始使用

19.(2021·山东微山·七年级期末)这一时期,原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵传入中国,特别是辣椒的传入,对于中国饮食来说是革命性的。“这一时期”是指

A.唐朝 B.北宋 C.元朝 D.明朝

20.(2021·山东沂水·七年级期末)如下表是1661—1766年清朝耕地面积变化表。这种变化

A.不利于缓解人地矛盾 B.是君主专制强化的产物

C.与大力推行垦荒有关 D.使粮食亩产量大幅提高

21.(2021·山东·日照市新营中学七年级期末)清初,一度出现福建棉商不至,苏州棉区农民生活无着的现象,“门里妻孥相向啼”;康熙五年(1666年),闽中棉商又挟重资到苏州太仓,举州叹为祥瑞,这表明当时

A.福建经济发展程度高于苏州 B.福建成为全国棉纺织业的中心

C.福建大批棉布销往苏州地区 D.福建与苏州地区经济联系紧密

22.(2021·山东茌平·七年级期末)清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇:“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口;以及拥有“十万烟火”财富“甲于天下”的苏州。反映了当时: ( )

A.清朝很富有 B.清朝前期的商业很发达

C.严重影响了当时农业的发展 D.人口不断增长

23.(2021·山东定陶·七年级期末)明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,唐寅曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源。这说明明清时期

A.国家经济重心重新移到北方 B.江南地区工商业非常繁荣

C.国家对工商业征收重税 D.政府不再重视农业生产

24.(2021·山东河东·七年级期末)中国古代一本农书中出现了关于甘薯的记载:从东南亚传人中国,因来自番邦,又名“番薯”。后来国家发生饥荒,政府大力推广甘薯种值。于是这种作物逐渐成为百姓的重要食物。据此推断,这本农书可能最早出现在( )

A.秦朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

25.(2021·山东禹城·七年级期末)史书中记载“番薯(甘薯)亩可得数千斤,胜五谷几倍”粮食产量大幅度提高的情况,最早可能出现于

A.魏晋时期 B.隋唐时期 C.宋元时期 D.明清时期

26.(2021·山东临清·七年级期末)清朝前期,吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的景象;湖北的汉口镇成为“人烟数十里,贾户数千家”的都会。上述这些材料都说明了当时( )

A.农业的发展 B.手工业的进步

C.工商业的繁荣 D.科技文化的兴盛

27.(2021·山东兰山·七年级期末)根据中央的安排,三孩生育政策已于5月31日开始实施。有评论指出放开三胎,甚至全面放开,到鼓励生育,迟早都会来的。人口问题关系到国计民生,我国人口发展到3亿是在( )

A.顺治时期 B.康熙末年 C.乾降末年 D.道光年间

28.(2021·山东昌邑·七年级期末)据史书记载:嘉庆元年(1796年)时,国库存银为5658万两,而到嘉庆十九年时,仅为1240万两,仅为乾隆朝存银最多时的1/6。这说明清朝当时

A.出现财政危机 B.土地高度集中 C.官场腐败成风 D.官僚机构臃肿

29.(2021·山东蓬莱·七年级期末)这一时期,原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵传入中国,特别是辣椒的传入,对于中国饮食来说是革命性的。“这一时期”是指

A.北宋 B.南宋 C.元朝 D.明朝

30.(2021·山东宁津·七年级期末)下面是清朝前期土地与人口变化表。据此可以推知

时间 人口(亿) 全国耕地(万顷) 人均耕地(亩)

雍正十二年(1734年) 1.0942 820.35 7.50

乾隆十八年(1753年) 1.8368 677.58 3.69

乾隆四十九年(1784年) 2.8633 700.94 2.45

A.土地兼并有所好转 B.传统农业逐渐没落

C.人地矛盾日益突出 D.重农抑商政策失败

31.(2021·山东寒亭·七年级期末)下表为“清朝前期耕地面积的变化”,导致表中耕地面积大幅增加的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1766年) 7 414 495

①统一多民族国家的进一步巩固和发展

②统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策

③广大劳动人民的辛勤劳作

④普遍种植国外引进的高产作物A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

二、综合题

32.(2021·山东城阳·七年级期末)阅读材料完成下列问题。

材料一 顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

——摘自人教版 《中国历史》七年级下册

材料二

材料三 雍正年间,朝廷临时设立军机房……军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决……军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威。

——人教版《中国历史》七年级下册

材料四 乾隆皇帝最宠信的大臣和珅,弄权20多年,不择手段地聚敛财物。嘉庆皇帝继位后,他被赐死,家产被查抄。据不完全统计,查抄的黄金有33500余两,白银300余万两,当铺75座,银号42座,还有大量房产和地产……所以当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。

——人教版《中国历史》七年级下册

(1)根据材料一结合所学知识,简述清朝垦荒政策的作用。

(2)依据材料二中地图结合所学知识指出,清朝乾隆时为加强对西北边疆地区的统治采取了哪些措施?

(3)从材料三可以看出,军机处的设置反映出清朝君主专制制度怎样的发展趋势?这一发展趋势在思想文化领域表现为什么现象?

(4)根据材料四结合所学知识,分析清朝的统治出现了什么问题?对社会造成什么影响?

(5)综上所述,归纳清朝历史发展的特点。

33.(2021·山东单县·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一①唐朝处于我国封建经济繁荣上升阶段,对外经济文化交流也大大发展。②例如,唐朝时期,日本来中国的遣唐使有十多批。③那时,对中日交往有突出贡献的人物有日本的吉备真备。他年轻时,随日本遣唐使来长安留学,研习儒家经典、天文历算、军事等。④由阿拉伯商人撰写的《中国印度见闻录》记载了唐朝出口的丝绸质量很高,唐朝海船坚固庞大,可以从事远海航行。⑤唐朝允许外商长期在中国居住,和中国人通婚,在中国任官。⑥唐朝的对外交往极大地影响了日本等周边国家。

——张岂之主编《中国历史》

(1)从材料一中找出历史事件与观点,并做出分类。(填写序号即可)

描述历史事件(史实):_______。表达观点:_______

材料二

(2)对比材料二中唐朝长安城和北宋东京城示意图,写出东京城发生了哪些变化?

材料三晋商是活跃于明清时期的山西商人,雄踞徽商、浙商、粤商等十大商帮之首。晋商主导的“万里茶路”长5150公里。在运输过程中翻山越岭,闯沙漠,过草原,加之常常遇到盗匪抢掠,路途之遥远与艰苦难以想象。晋商对待顾客秉持“见利思义,诚信不失”原则,所销售商品货真价实,“秤平、斗满、尺满足”。晋商追求高尚的道德人格,热心于社会公益,忧国忧民,如灾年设锅施粥以赈灾民,大捐军饷以助朝廷平定战乱。

——摘编自蒋荣华《从晋商历史角度解读企业家精神》

(3)从晋商的成功中,我们可以学习他们身上哪些宝贵的商业精神?

34.(2021·山东金乡·七年级期末)明至清前期,统一多民族国家得到发展和巩固,经济和文化取得了一定成就,同时随着君主专制的强化,社会危机也日益加深。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦;庄稼种植方面,改进种植技术,改进新品种,推广玉米、甘薯等高产作物;经济作物的种植也有了较大的发展。

——《中国历史》第二册

(1)材料一反映出清前期哪一方面的发展,这有何积极影响?

材料二江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉纺织业的达2500家,织工超过50000人。

——《中国历史》第二册

(2)材料二反映出在手工业已经出现了什么情况?

材料三在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责。

——选自《中国历史》第二册

(3)材料三反映了明朝朝为加强中央集权分别采取了什么措施?

材料四 ①讲述汉末三国时期中国的政治军事乱局;②讲述108位绿林好汉为躲避官府压迫,在山泽中安营扎寨,像罗宾汉一样,报复为非作歹的腐败官员。

——阿尔伯特·克雷格《哈佛极简中国史》

(4)材料四中的①②分别是哪部著名的小说?

材料五 18世纪时,西方国家进行了工业革命,轰鸣的机器把西方社会带入了工业化时代。随着英国资本主义的发展,开辟新的更大的市场成了英国资产阶级的迫切需求。而当时的中国,仍处在封闭的状态中,以农业为主的传统自然经济占主导地位。在东西文明的冲撞中,此消彼长,中国开始落后于西方。

(5)根据材料五和所学知识,回答“中国开始落后于西方”中国自身的原因主要有哪些。

35.(2021·山东安丘·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一

(1)图1、图2、图3和康乾盛世局面有关。从材料一可以得出什么信息?

材料二

年代 耕地面积(顷)

1661年(顺治十八年) 5493576

1685年(康熙二十四年) 6078430

1724年(雍正二年) 6837914

1766年(乾隆三十一年) 7414495

(2)依据材料二回答,1661—1766年耕地面积发生了什么变化?结合所学知识,分析这一变化是由哪些因素导致的。材料三 (明清时期)商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金。全国各地出现了许多大小商人,他们在各地设会馆、公所、组织商帮……清代,山西票号商、两淮盐商、广东行商、江南徽商等富甲天下,山西庄氏号称数千万两。清朝前期,陆路和水路商旅往来频繁,一些农村地区发展成为工商业市镇。

(3)依据材料三并结合所学知识,指出明清商业进一步发展的表现。

材料四

时期 人口数

康熙时期 1.5亿

乾隆末年 3亿

(4)依据材料四并结合所学知识,指出人口发生了怎样的变化?分析产生这一变化的原因,并总结归纳人口发生这一变化带来的消极影响。

36.(2021·山东河东·七年级期末)中国古代社会经济发展经历了漫长曲折的历程。阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一

(1)材料一中的三幅图片分别见证了怎样的盛唐气象?

材料二 (来代中国)现代化的程度令人吃惊,货币经济、纸钞、流通票据、高度发展的茶盐企业非常独特……在人民日常生活方面,艺术、娱乐、制度、工艺术各方面,中国是当时在界上首屈一指的国家,共自豪足以认为世界其他各地皆为“化外之邦”。

(2)材料二中的“纸钞”指的是什么?说说“纸钞”出现的原因和作用。

材料三 明清时期,随着跨区域商业贸易的发展,出现了以血缘和乡谊为组带的商帮。有的富商大贾通过这些商人组织的号召力与官府分庭抗礼……一个商帮往往是一方经济势力的代表,他们的活动会影响一个地区的方方面面。

——摘编自《试论我国封建社会商业行会的不同特点》

(3)根据材料二指出,明清时期商帮出现的原因是什么?结所学知识,说出清代富甲一方的两个商帮。

37.(2021·山东河东·七年级期末)在我国古代漫长的历史长河中曾出现多个“盛世”。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一 君,舟也;人,水也,水能载舟,亦能覆舟。

——贞观政要

材料二 天下英雄尽入吾彀(圈套)矣。

——王定保《唐摭言》

(1)依据材料一,唐太宗在国家治理方面认识到了什么问题?在这一思想的指导下,他开创了一个盛世局面,历史上称为什么?唐太宗通过何种制度将材料二中的“天下英雄”纳入“毂”中?

材料三 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻来流脂粟米白,公私仓禀俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出,齐纨鲁缟车班班,男耕女织不相失。

——杜甫《忆苦》

材料四 开元初,四方丰检,城镇商铺林立,客商如云。丁壮之夫,不识兵器。安西诸国悉平为那县,置开远门,或地万余里。

——《开元纪事》

(2)材料三反映了唐朝最鼎盛时期的社会风貌,这个最鼎盛时期历史上称为什么?从材料三中找出最能概括当时社会风貌的诗句。根据材料四,概括这一盛世的主要表现。

材料五 它是在一个相对封闭体系中发展而来的盛世。纵向比较,康乾盛世创造了中国政治、经济实力的空前高峰建立起一个版图空前广大而且稳定的大一统帝国……但不幸的是,从横向比较,它却与当时世界最先进文明之间的差距越拉越大。康乾盛世是中国传统帝制的最后一抹斜阳,最后一首挽歌,虽然辉煌,只是已经走到了尽头。

——摘编自候杨方《盛世启示录》

(3)根据材料五,结合史实说明“康乾盛世”既是“古代盛世的顶峰”又是“落日的余晖”。

(4)根据上述材料并结合所学知识,分析盛世出现的原因有哪些?

38.(2021·山东岚山·七年级期末)阅读材料,回答问题。

材料一 隋朝大运河以洛阳为中心,北抵涿郡,南至余杭,全长2700多千米,跨越地球10多个纬度,纵贯中国最富饶的东南沿海和华北平原,连接海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,是古代世界上最长的运河。

(1)根据材料一及所学知识回答隋朝大运河开通的目的是什么?它的开通对我国古代经济发展有何影响?

材料二 工具的创制和应用,提高了生产效率,促进了古代农业经济的发展。如下图图(a)图(b)

每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

(2)写出材料二图(a)图(b)所示生产工具的名称及出现朝代。列举宋朝“已呈巅峰状态”的两项科技成就。

材料三 唐太宗说:“凡事皆需务本。国以民为本,民以食为本。凡营衣食,以不失时为本。夫不失时者,在人君简静乃可致耳。若兵弋履动,土木不息,而欲不夺农时,其可得平!”

(3)唐太宗这段话的中心思想是什么?唐太宗的这种治国思想收到了什么效果?

材料四 唐朝中晚期以来,北方人口大量南迁。宋初,北方人口仅100多万户,而南方人口有230多万户,是北方的两倍多。北宋时,国家的财政收入约80%来自淮河以南地区。南宋时,流传着“苏湖熟,天下足”的谚语。同时,湖南、江西、福建和两广地区也得到很大开发。

(4)依据材料结合所学知识指出材料四反映当时中国出现了什么经济现象?。这种经济现象是在什么时候完成的

材料五 著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)……成为有影响的大商号后,还在店内供奉着一条扁担、两个木箱、一块石头(曾作秤砣用),其意是警示商号后人不忘当年创业之艰难。……晋商在经营活动中,总结出许多谚语,如“宁叫赔折腰,不让客吃亏”;“售货无诀窍,信誉第一条”;……“买卖成不成,仁义都要在”等。

(5)材料五反映了我国明清时期商业发展出现了什么新现象?

试卷第1页,共3页

1

1

参考答案:

1.C

【详解】

题干材料主要说明的是晋商经商范围的广泛,远至海外。A、B、D项的内容正确,但并不能在材料中体现出来,C符合题意,故选C。

2.A

【详解】

不属于明朝从国外引进的是占城稻。占城稻是出产于印支半岛的高产、早熟、耐旱的稻种,宋朝时引入我国。故本题选A。

3.C

【详解】

考查点:明清经济发展。解题思路:根据材料“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,“工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源”等信息可知,明清时期江南地区工商业发达,四方辐辏,贸易往来频繁,而且工商业成为国民经济的重要支柱之一。根据所学知识可知,清朝前期商业非常发达,商品贸易都十分的兴盛,形成了商业网,出现了如北京、江宁、扬州、苏州、杭州等大城市。C正确;清朝前期农业发展,A错误;自然经济解体是从鸦片战争开始,B错误;南方经济发达,材料没有体现出北方经济超过北方,D错误。综上故选C。

4.A

【详解】

由图表信息“顺治”“康熙”“雍正”“乾隆”可知,图表反映了清朝初期耕地面积增加,结合所学知识可知:顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,A项符合题意;三国魏晋时期,南方经济得到初步开发,明朝时期广泛种植玉米、甘等高产作物,唐朝时期开始使用曲辕犁、筒车,故BCD三项均与题意不符,排除。故选A项。

5.B

【分析】

【详解】

清朝前期统治者采取了一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。根据所学可知清初治者采取恢复社会经济的措施,促进了人口的增长,故①项正确;玉米、甘蔗等高产作物不断扩大种植规模,增加了农作物产量,有利于人口的增加,故②项正确;清朝统治者推行垦荒政策,大量荒地、原始森林被开垦,增加了耕地面积,有利于人口的增加,故③项正确;清朝统治者推行闭关锁国政府,④不符合史实,④项错误。根据分析可知①②③正确,故答案为B;ACD不符合题意,排除。

6.B

【详解】

依据所学可知,推行文化专制的政策是我国的文化政策,与农业生产无关,故B符合题意;清朝时期,政府注重农业的发展,有利于促进耕地的发展,故A不符合题意;当时人口的快速增长,对土地的需求量增大,故C不符合题意;大力推行垦荒的政策,广大人民的辛勤耕作,促进了农业生产的发展,故D不符合题意;故选B。

7.C

【详解】

依据所学可知,原产美洲的高产作物马铃薯在明朝被引进中国。C项符合题意,故此题选C。

8.D

【详解】

据材料“山西的票号,两淮的盐商,广东的行商和各地的粮商、布商等财力雄厚的富商,资财都达到数十万至数百万银两”并结合所学可知,这是商业繁荣的表现,而票号是清朝时期出现,故D正确;据所学可知,材料反映的是商品经济的发展,而未涉及地区,A排除;唐朝时期出现了柜坊,是早期银行的雏形,B错误;材料未涉及海外贸易,是国内商业发展的现象,C错误。

9.A

【详解】

根据题干信息“明清社会变革的一大特征是商品经济发展”;结合所学知识可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水路的商旅往来频繁各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网。在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商和江南徽州府商人组成的徽商。选项A符合题意;颁布“禁海令”是明清时期禁止海上贸易的法令,B排除;清朝前期,耐旱、耐寒的玉米、甘薯等高产作物不断推广,人口迅速增长,C排除;人地矛盾突出,与题干内容不符,D排除。故选A。

10.C

【详解】

依据题干可知,明清时期耕地面积显著增加,但是新增加的耕地中不少是“边际之地”,造成这一现象的主要原因是人口快速增长,人地矛盾突出,为了解决人地矛盾,不得不在贫瘠地区也开垦荒地,C正确;农作物新品种的引进有利于提高单位面积耕地的产量,但不是人们如此开垦大量荒地的主要原因,A排除;铁制农具在春秋战国时期已经应用于农业生产,B排除;统治者的政策有利于鼓励人们开垦荒地,但不是主要原因,D排除。故选C。

11.D

【详解】

根据题干“明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多,……占当时世界总人口的1/3。”结合所学知识,原产于美洲的高产作物玉米、甘薯等,明代引入中国后,清代得到大面积的推广,农业产品品种和产量的增加,有利于社会的稳定和繁荣,促进人口的增长,D正确;清朝的没有采取对外开放政策,排除A;占城稻开始由越南引进促进了宋朝农业的发展,排除B;中国明清社会安定毫无任何动乱说法不符合史实,排除C。故选D。

12.A

【详解】

明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。据题干图片及图片中的“耕织”“开荒”及所学知识可知,两幅图片反映出清朝前期社会经济发展的特点是农业生产恢复和发展。选项A符合题意;BCD项图片中没有体现,排除。故选择A。

13.A

【详解】

根据所学知识可知,明清时期,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。明清商业兴盛,山西和安徽的商人最为活跃。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

14.A

【详解】

根据所学知识,明清时期是我国统一多民族国家的巩固和封建制度渐趋衰落的时期。在政治上,封建专制主义中央集权制度空前加强,但是也逐渐走向衰落;经济上,随着农业、手工业的发展,商品经济空前活跃,江南出现了资本主义生产关系的萌芽并缓慢发展。民族关系上,明朝加强了对边疆地区的管理,多民族统一国家进一步发展。对外关系上,明清对外政策由对外开放逐渐到闭关锁国,逐渐落后于时代潮流。A项正确;“民族进一步交融,社会经济继续发展”对应的是两宋时期,排除B项;“国家分裂和民族大交融”对应的是魏晋南北朝时期,排除C项;“繁荣与开放的时代”对应的是隋唐时期,排除D项。故选A项。

15.A

【详解】

根据“苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五六百张”“雇人工织”,“机户出资经营,机匠计工受值(按工作量收钱)”等信息可以看出,当时江南地区已经出现了比较成熟的手工工场,并且出现了资本主义萌芽,A项正确;中国当时没有工业革命,排除B项;卷入世界市场是在鸦片战争后,排除C项;江南地区还是封建社会,排除D项。故选A项。

16.C

【详解】

根据“清朝开荒执照是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照”说明清朝重视农业的发展,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产是“国之大计”,顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,C项正确;清朝开荒执照是清朝分配土地给流民及官兵的印信执照,鼓励农村集市与题干不符,排除A项;BD项与“清朝开荒执照(下图)是清政府将无主荒地分给流民及官兵屯种,并由官府给以印信执照”无关,排除BD项。故选C项。

17.A

【分析】

【详解】

根据所学和材料“四大聚、名镇”可知,这体现的是人员汇聚,工商业发达,A项正确,排除BCD三项。选A项。

18.A

【详解】

依据表格中耕地面积数量的变化,可以看出从顺治年间到乾隆年间,耕地面积一直持续增长。结合课本所学,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治着认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积大量增加。A正确;玉米、甘薯等高产作物的广泛种植是农业发展的表现,B排除;顺治、康熙、雍正、乾隆是清朝的诸位帝王。自东汉后期开始,江南社会经济得到初步开放,C排除;曲辕犁、筒车是唐朝时期发明,唐朝开始使用,题干皇帝反映的是清朝时期,D排除;故选A。

19.D

【详解】

原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,明代从国外引进,清代不断推广种植。明代从国外引进的马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植。题干中“这一时期”是指明朝,D符合题意;综合上述分析可知ABC项不符,排除。故选择D。

20.C

【分析】

【详解】

依据图表可知,1661—1766年清朝耕地面积呈上升趋势,这与清政府前期重视农业生产、大力推行垦荒政策有关,C项正确;土地面积增加有利于缓解人地矛盾,排除A项;耕地面积增加不是君主专制强化的产物,排除B项;表格没有体现粮食产量,所以体现不出粮食亩产量大幅提高,排除D项。故选C项。

21.D

【详解】

依据材料可知,清初苏州地区大量棉花销往福建地区,广大棉农依赖福建商人对棉花的收购,这表明当时福建与苏州地区经济联系紧密,故D项正确;以苏州为中心的江南地区是当时最繁荣的地区,故排除A项;材料只能反映福建与苏州地区在棉织业方面联系紧密,不能表明当时福建就是全国棉纺织业中心,故排除B项;材料反映的是福建商人向苏州地区收购棉花,并不能说明当时福建产的棉布大量销往苏州,故排除C项。故选D项。

22.B

【详解】

依据题干信息:“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇:“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口;以及拥有“十万烟火”财富“甲于天下”的苏州可知,清朝前期各地商品贸易十分兴盛。商品经济发展带动市镇繁荣,故B符合题意;题干没有涉及清朝很富有、严重影响了当时农业的发展、人口不断增长,故ACD不合题意。故此题选B。

23.B

【分析】

【详解】

根据材料“‘五更市贾何曾绝,四远方言总不同’工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源”等信息可知,明请时期江南地区工商业发达,贸易往来频繁,并且成为国民经济的重要支柱之,故B项正确;明清时期北方经济虽然得到恢复和发展,但经济重心依旧在南方,故排除A项;材料说明工商业成为国家赋税的重要来源,但并未说明国家对工商业征收重税,故排除C项;由所学知识可知,明清治者非常重视农业生产,故排除D项。

24.D

【分析】

【详解】

根据所学可知,明朝时期,原产于美洲的甘薯、玉米等传入我国,故选D;ABC三项不符合题意,排除。

【点睛】

25.D

【详解】

根据题干“(甘薯)”结合所学知识,明代引进原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,D项正确;魏晋时期、隋唐时期、宋元时期都是明朝以前,没有“甘薯”,排除BC项。故选D项。

26.C

【详解】

依据课本所学可知,清朝前期的商业特别发达,商品经济的发展。一些原来的农村地区也发展成为商业市镇,甚至比县城的规模还大,比如吴江县的盛泽镇,湖北的汉口镇,乾隆时期的苏州,据载,拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,C项符合题意;ABD三项题干材料中没有体现,不合题意。由此可知ABD三项不合题意;故选择C。

27.C

【详解】

明朝鼎盛时期,全国人口达到1亿多。明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力强盛,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界人口的三分之一。故排除ABD,C符合题意。故选C。

28.A

【详解】

据题意可知,与乾隆朝相比,嘉庆朝的国库存银大幅下降,这是财政危机的表现,故选A;材料反映的是国库存银的大幅下降,和土地集中、官场腐败以及官僚机构臃肿无关,排除BCD。

29.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,明朝时期,中国从国外引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等农作物,丰富了中国人的餐桌,特别是辣椒的传入,对于中国饮食来说是革命性的,D项正确;原产美洲的农作物能引进到中国,主要得益于新航路开辟的影响,而中国的北宋、南宋和元朝时期,新航路开辟活动尚未开始,排除A、B、C项。故选D项。

30.C

【详解】

依据投票信息可知。从雍正年间到乾隆年间,人口增长速度较快,但人均土地面积减少,由此可知人地矛盾日益突出,故C正确;图表信息未显示土地兼并,传统农业没落,重农抑商政策信息,故ABD错误。综上故选C。

31.B

【分析】

【详解】

图表数据显示,清朝前期耕地面积大幅增加,清朝时期统一多民族国家的进一步巩固和发展,促进农业发展,①正确;清朝统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,是耕地面积大幅增加的重要原因,②正确;广大劳动人民的辛勤劳作,使得大量土地得到开垦,③正确;①②③正确,故选B;种植国外引进的高产作物,是粮食产量增加的原因,不是耕地面积大幅增加的原因,排除④,故排除ACD。

【点睛】

32.(1)使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

(2)平定大小和卓叛乱;设伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所。(任答两点即可以)

(3)君主专制制度进一步强化(或空前强化);文字狱

(4)吏治腐败加剧了社会矛盾

(5)鼎盛与危机并存

【详解】

1)根据材料一“顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。”结合所学知识,清朝垦荒政策使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

(2)根据材料二“清朝疆域”结合所学知识,清朝乾隆时为加强对西北边疆地区的统治采取的措施:平定大小和卓叛乱;设伊犁将军;清军驻扎新疆各地,设置哨所。

(3)根据材料三“雍正年间,朝廷临时设立军机房……军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决……军机处这一特殊机构便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威。 ”结合所学可以看出,军机处的设置反映出清朝君主专制制度进一步强化。为了加强君主专制,清朝统治者非常注重从思想领域严密控制知识分子,康熙、雍正、乾隆时期,经常从知识分子的文章、诗词中摘取只言片语,加以扭曲解释在解题发挥,罗织罪状,制造大批冤狱,很多人因此被处死,连亲属、师友都受到迫害,人们把这种做法成为“文字狱”。

(4)根据材料四“乾隆皇帝最宠信的大臣和珅,弄权20多年,不择手段地聚敛财物。……查抄的黄金有33500余两,白银300余万两,当铺75座,银号42座,还有大量房产和地产……所以当时流传“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。”结合所学知识,可以看出清朝的吏治腐败。吏治腐败加剧了社会矛盾。

(5)根据以上材料反映的清朝前期农业的恢复和发展、材料二清朝对边疆的管辖、材料三清朝君主专制的强化、材料四不断加剧的社会矛盾结合所学知识,可得出清朝历史发展的特点:鼎盛与危机并存。

33.(1) ①⑥ ②③④⑤

(2)变化:打破坊市界限;出现夜市;出现瓦肆等娱乐场所。

(3)诚信、热心公益、忧国忧民等。(言之有理给分)

【详解】

(1)根据材料结合所学知识可知,历史事实指的是历史的真实情况,不带有作者自己的感彩;历史观点是分析历史事实的看法和状态,带有明显的个人情感。材料一中的历史事件属于历史史实的有:①唐朝处于我国封建经济繁荣上升阶段,对外经济文化交流也大大发展。⑥唐朝的对外交往极大地影响了日本等周边国家。属于历史观点的有②例如,唐朝时期,日本来中国的遣唐使有十多批。③那时,对中日交往有突出贡献的人物有日本的吉备真备。他年轻时,随日本遣唐使来长安留学,研习儒家经典、天文历算、军事等。④由阿拉伯商人撰写的《中国印度见闻录》记载了唐朝出口的丝绸质量很高,唐朝海船坚固庞大,可以从事远海航行。⑤唐朝允许外商长期在中国居住,和中国人通婚,在中国任官。

(2)对比材料二中唐朝长安城和北宋东京城示意图,结合所学知识可知,东京城发生的变化有打破坊市界限;出现夜市;出现瓦肆等娱乐场所。

(3)根据“见利思义,诚信不失”可归纳出诚信;根据“晋商追求高尚的道德人格,热心于社会公益,忧国忧民,如灾年设锅施粥以赈灾民,大捐军饷以助朝廷平定战乱。”可归纳出热心公益、忧国忧民等。

34.(1)农业方面的发展;有利于社会的稳定和繁荣;对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

(2)比较成熟的手工工场。

(3)在地方,废除行省制,设立三司;在中央,废除丞相,六部直接向皇帝负责。

(4)《三国演义》、《水浒传》

(5)君主专制的强化;以农业为主的自然经济占主导;实行闭关锁国的对外政策。

【分析】

(1)

据材料“清朝前期,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦;庄稼种植方面,改进种植技术,改进新品种,推广玉米、甘薯等高产作物;经济作物的种植也有了较大的发展”并结合所学,材料-反映出清前期农业方面的发展;清前期农业方面的发展有利于社会的稳定和繁荣;对手工业和城镇商品经济的发展起到了推动作用。

(2)

据材料“江宁著名的机户李扁担、李东阳等,都各自拥有织机五六百张;佛山镇经营棉纺织业的达2500家,织工超过50000人”并结合所学,材料二反映出在手工业已经出现了比较成熟的手工工场。

(3)

据材料“在地方,废除行中书省,设立直属中央的三司,分管民政、刑狱和军政。在中央,废除丞相,撤销中书省,由吏、户、礼、兵、刑、工六部分理朝政,直接对皇帝负责”并结合所学,材料三反映了明朝为加强中央集权,在地方,废除行省制,设立三司;在中央,废除丞相,六部直接向皇帝负责。

(4)

据材料“①讲述汉末三国时期中国的政治军事乱局;②讲述108位绿林好汉为躲避官府压迫,在山泽中安营扎寨,像罗宾汉一样,报复为非作歹的腐败官员”并结合所学,材料四中的①②分别是《三国演义》、《水浒传》 。《三国演义》成书于元末明初,作者是罗贯中。这部小说以三国的史实为基础,充分运用文学手段,生动地描写了魏、蜀、吴三国之间政治、军事和相互交往上的各种矛盾冲突,也反映了人民群众要求统一的强烈愿望。《水浒传》 是元末明初另一部优秀的长篇小说,作者施耐庵。书中以官逼民反为主题,揭示了从皇帝到各级贪官污吏的丑恶嘴脸,描写了宋代梁山泊各路好汉反抗官府压迫的武装斗争,通过生动、曲折的故事情节,成功地塑造出一批个性鲜明的英雄形象。

(5)

))据材料“18世纪时,西方国家进行了工业革命,轰鸣的机器把西方社会带入了工业化时代。随着英国资本主义的发展,开辟新的更大的市场成了英国资产阶级的迫切需求。而当时的中国,仍处在封闭的状态中,以农业为主的传统自然经济占主导地位。在东西文明的冲撞中,此消彼长,中国开始落后于西方”并结合所学,中国开始落后于西.方”中国自身的原因主要有君主专制的强化;以农业为主的自然经济占主导;实行闭关锁国的对外政策。

【点睛】

35.(1)清朝前期农业、手工业商业发展 。

(2)变化:耕地面积不断扩大(或迅速增加。意思对即可。)。因素:清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;人口数量增长。

(3)表现:商业资本活跃;会馆、商帮出现;出现工商业市镇;等等。

(4)快速增长。原因:清前期经济发展,社会安定,从而使人口数量有了很大增长。影响:人地矛盾尖锐,水土流失严重,造成社会压力,影响经济的持续发展。

【详解】

(1)依据图一可知表述的是清朝农业生产,图二表述的是清朝手工业制造,图三表述的是商业繁荣。故从材料一可以得出,清朝农业、手工业、商业的发展。

(2)问题一:依据图表可知,从1661年——1766年,耕地面积逐步增多。问题二:依据所学可知,耕地面积逐步增多的原因是:清初统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;人口数量增长。

(3)依据材料三信息“商业资本十分活跃,积累了百万乃至千万资金”“他们在各地设会馆、公所、组织商帮”“清朝前期,陆路和水路商旅往来频繁,一些农村地区发展成为工商业市镇”可知,明清商业进一步发展的表现是:商业资本活跃,积累大量资金;会馆、公所、商帮的出现;陆路水路贸易频繁,部分农村发展成为工商业市镇。

(4)问题一:依据材料四信息可知,从康熙时期到乾隆末年,人口大量增长。问题二:依据所学可知,因为清前期经济发展,社会安定,从而使人口数量有了很大增长。问题三:依据所学可知,人口增多的消极影响是:人地矛盾尖锐,破坏了环境,造成社会压力,影响经济的持续发展。

36.(1)图一:农业;图二:手工业;图三:商业。

(2)“纸钞”:交子。原因:宋代商品经济的发展;作用:促进了经济和社会的发展。

(3)原因:跨区域商业贸易的发展;商帮:晋商、徽商。

【详解】

(1)观察材料一中的三幅图片及据所学知识可知,图一曲辕犁见证了农业的盛唐气象;图二唐三彩见证了手工业的盛唐气象;图三开元通宝见证了商业的盛唐气象。

(2)问题一:据材料二及所学知识可知,材料二中的“纸钞”指的是交子。问题二:依据所学可知,随着商品经济的发展,宋代的四川地区出现世界上最早的纸币—交子。问题三:交子促进了经济和社会的发展。

(3)问题一:根据材料三“明清时期,随着跨区域商业贸易的发展,出现了以血缘和乡谊为纽带的商帮。”可知,跨区域商业贸易的发展是明清时期商帮出现的原因。问题二:据所学知识可知,清代富甲一方的两个商帮是晋商、徽商。明清商业兴盛,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。例如,山西商人组成的晋商,主要贩卖粮食、食盐、绸缎等,到乾隆时又专门经营汇兑、放贷和存款业务,在全国各地开设“票号”,便于货币流通。与晋商相匹敌的是江南徽州府商人组成的徽商,他们主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食、布绸等行业的经营活动。徽商商贾好儒,富甲一方。这些商帮的活动,对当时社会经济的发展产生了很大影响。

37.(1)以民为本。贞观之治。科举制。

(2)开元盛世。忆昔开元全盛日。表现:农业发展;商业繁荣;社会安定;边疆巩固。

(3)因为,这一时期是中国政治经济的高峰;国力强盛;奠定了中国版图;出现了总结性的科技巨著;统一的多民族国家进一步巩固和发展;因此说这一时期是“古代盛世的顶峰”。但是这一时期,皇权高度膨胀;实行特务统治;加强思想控制,大兴文字狱;实行闭关锁国政策;与先进文明之间的差距拉大;因此这一时期又是“落日的余晖”。

(4)国家统一,政治清明;社会稳定,文化繁荣;经济发展,国力强盛;贤能皇帝的统治;实行开明的民族政策和开放的对外政策等。

【分析】

【详解】

(1)根据“君,舟也;人,水也,水能载舟,亦能覆舟”可知,体现了以民为本。根据所学可知,唐太宗时期开创了贞观之治的盛世局面。根据所学可知,唐太宗通过科举制,将“天下英雄”纳入“毂”中。

(2)根据“忆昔开元全盛日”得出开元盛世。诗句:忆昔开元全盛日。表现:根据“四方丰检”得出农业发展;根据“城镇商铺林立,客商如云”得出商业繁荣;根据“丁壮之夫,不识兵器”得出社会安定;根据“安西诸国悉平为郡县,置开远门,或地万余里”得出边疆巩固。

(3)根据“康乾盛世创造了中国政治、经济实力的空前高峰”得出这一时期是中国政治经济的高峰;国力强盛;根据“建立起一个版图空前广大而且稳定的大一统帝国”得出奠定了中国版图;统一的多民族国家进一步巩固和发展;根据所学,还可从出现了总结性的科技巨著等;说明这一时期是“古代盛世的顶峰”。根据“与先进文明之间的差距拉大”得出与先进文明之间的差距拉大;根据“中国传统帝制的最后一抹斜阳”得出皇权高度膨胀;根据所学知识,还可从实行特务统治;加强思想控制;实行闭关锁国政策等说明这一时期又是“落日的余晖”。

(4)综合材料和所学,可从国家统一;社会稳定;文化繁荣;经济发展;贤能皇帝的统治;实行开明的民族政策和开放的对外政策等角度分析总结。

【点睛】

38.(1)目的:加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治;影响:加强了南北地区政治、经济、文化的交流。

(2)曲辕犁;筒车;唐朝;活字印刷术;指南针;火药(任意答出两条即可)

(3)以民为本,重视农业; 出现了“贞观之治”的局面

(4)经济重心南移 南宋

(5)出现了商帮(或商业资本活跃)

【分析】

(1)

根据材料一及所学知识可知,隋朝大运河开通的目的是为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治。它的开通对我国古代经济发展的影响是加强了南北地区政治、经济和文化交流。

(2)

材料二图(a)、图(b)所示生产工具的名称是曲辕犁、筒车,唐朝农民改进犁的构造制成曲辕犁,还创制了新式灌溉工具筒车。宋朝“已呈巅峰状态”的科技成就是活字印刷术、指南针。

(3)

根据材料三“国以民为本,民以食为本。凡营衣食,以不失时为本。夫不失时者,在人君简静乃可致耳”结合所学知识可知,唐太宗这段话的中心思想是以民为本,重视农业。唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到发展,民族关系和睦,对外交流频繁,科技文化繁荣,国力逐渐强盛,史称“贞观之治”。

(4)

依据材料“苏湖熟,天下足”并结合所学知识可知,材料四反映当时中国出现了经济重心南移的经济现象,从唐朝中期开始的经济重心南移,到南宋时最后完成。

(5)

材料五“著名的(晋商)旅蒙商号大盛魁(注:创始人最初是肩挑小贩)”反映了我国明清时期商业发展出现了商帮;“售货无诀窍,信誉第一条”反映了诚信经营等新现象。

【点睛】

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源