6.2-6.3 太阳与行星间的引力 万有引力定律 课件(人教必修2)

文档属性

| 名称 | 6.2-6.3 太阳与行星间的引力 万有引力定律 课件(人教必修2) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2012-12-27 21:19:25 | ||

图片预览

文档简介

课件49张PPT。第六章新知预习·巧设计名师课堂

·一点通要点一要点二第

2、3

节创新演练

·大冲关随堂检测归纳小结课下作业综合提升要点三1.知道行星绕太阳运动的原因及行星绕

太阳做匀速圆周运动的向心力来源。

2.了解万有引力定律的发现过程,会用

万有引力定律公式解决有关问题,注

意公式的适用条件。

3.知道万有引力常量的测定方法及其在

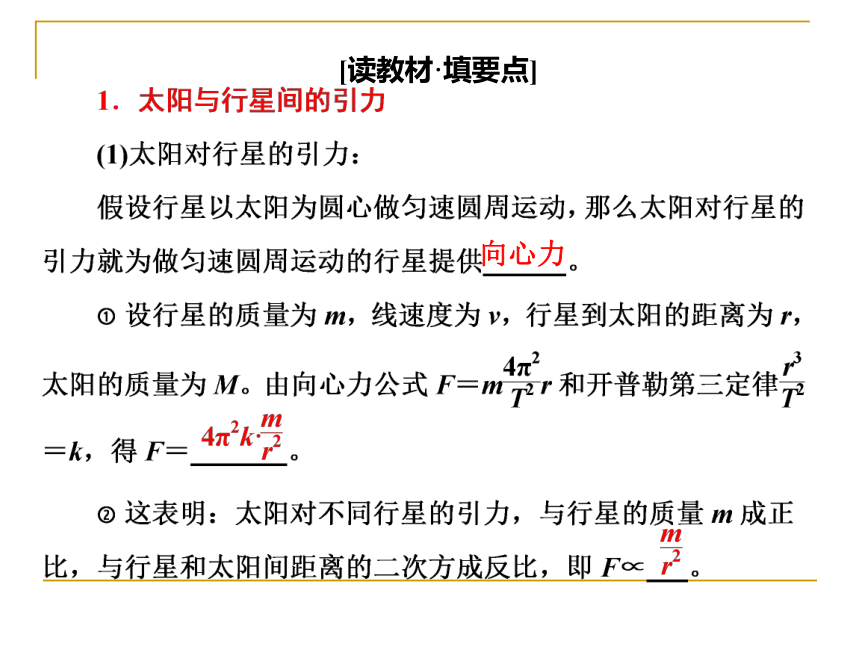

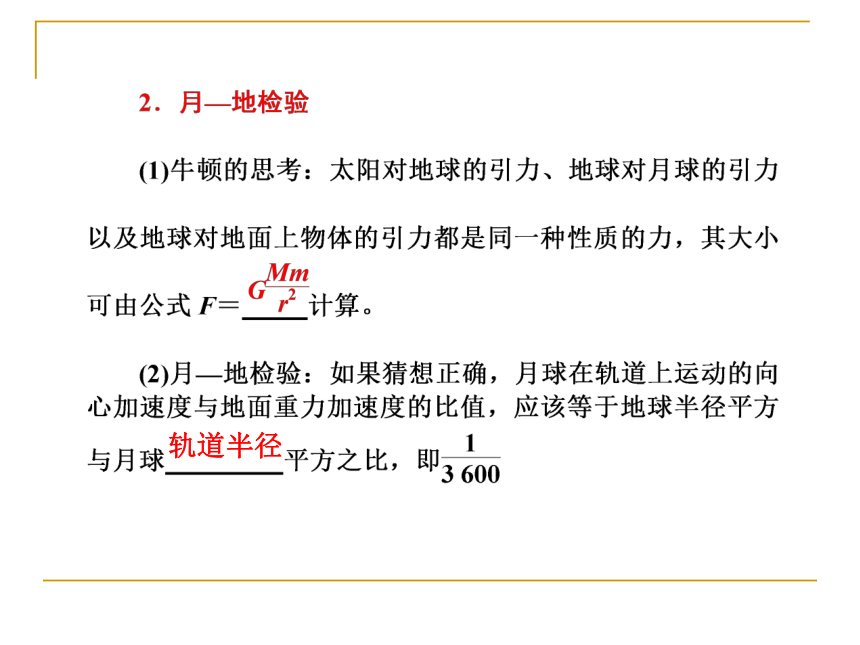

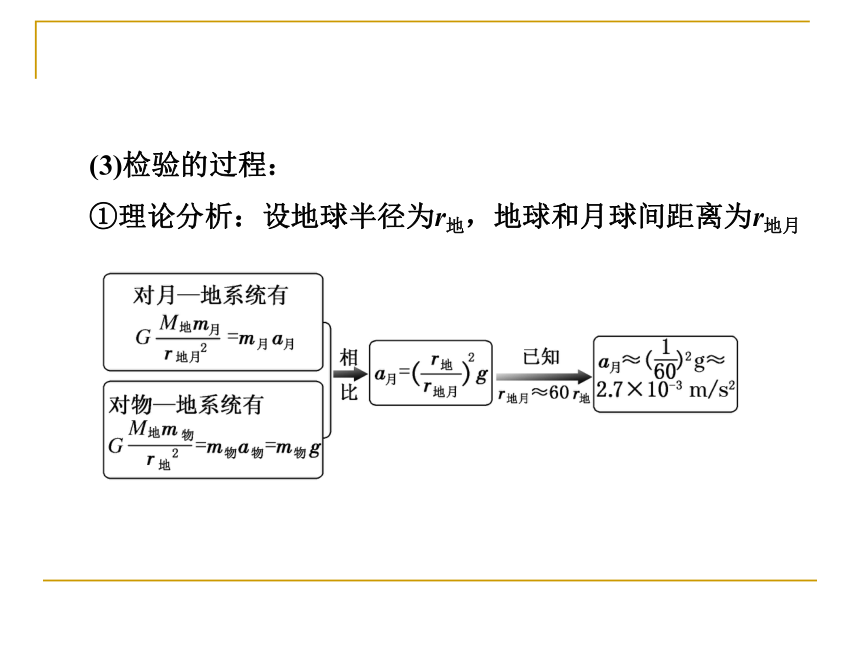

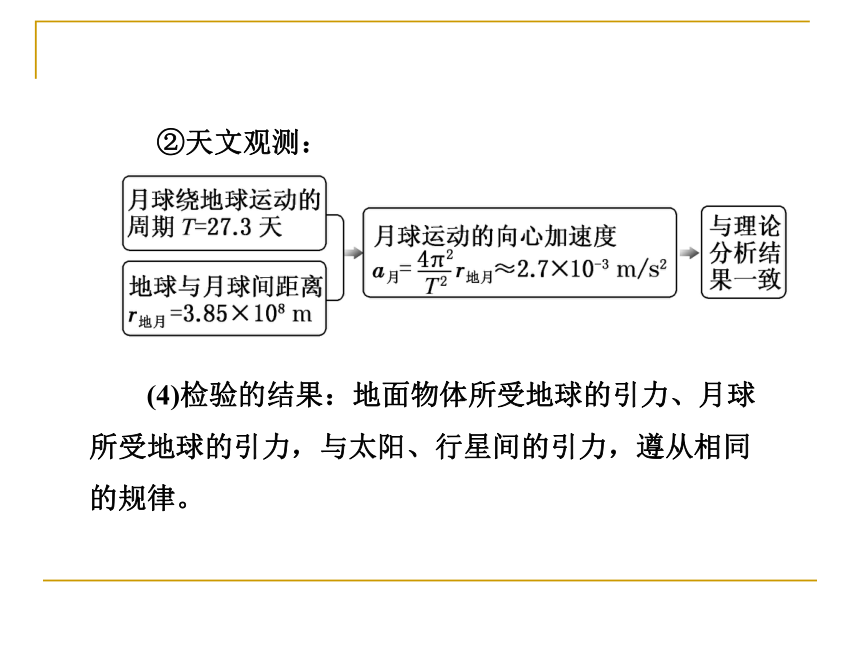

物理学上的重要意义。[读教材·填要点]向心力图6-2-1反比正比轨道半径(3)检验的过程:

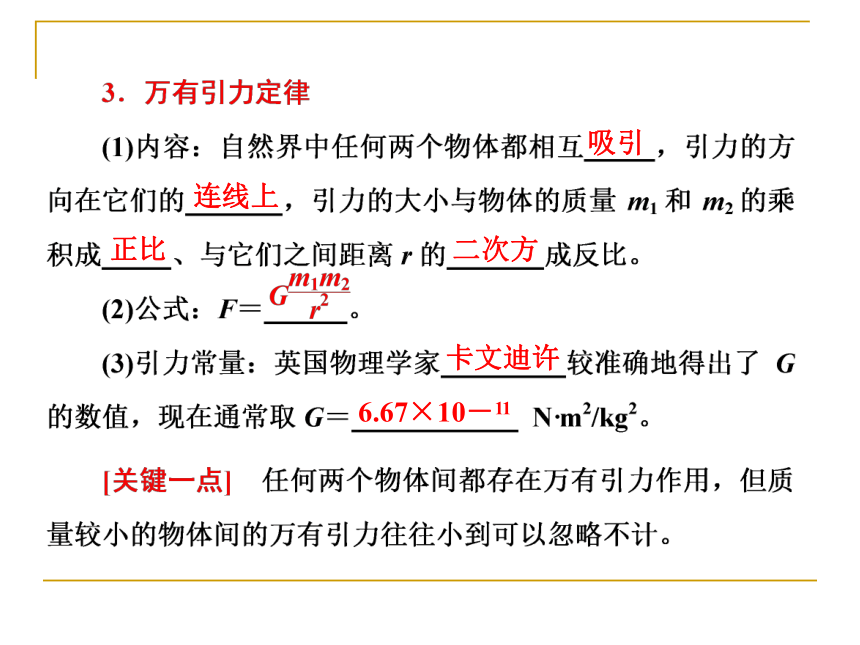

①理论分析:设地球半径为r地,地球和月球间距离为r地月②天文观测: (4)检验的结果:地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力,遵从相同的规律。吸引连线上正比二次方卡文迪许6.67×10-111.下面关于行星对太阳的引力的说法正确的是 ( )

A.行星对太阳的引力与太阳对行星的引力是同一性质的力

B.行星对太阳的引力只与太阳的质量成正比,与行星的质

量无关

C.太阳对行星的引力大于行星对太阳的引力

D.行星对太阳的引力大小与太阳的质量成正比,与行星距

太阳的距离成反比[试身手·夯基础]答案:A2.月—地检验的结果说明 ( )

A.地面物体所受地球的引力与月球所受地球的引力是

同一种性质的力

B.地面物体所受地球的引力与月球所受地球的引力不

是同一类型的力

C.地面物体所受地球的引力只与物体的质量有关,即

G=mg

D.月球所受地球的引力只与月球质量有关答案:A答案:C答案:C 1.推导思想

把行星绕太阳的椭圆运动简化为以太阳为圆心的匀速圆周运动,运用圆周运动规律结合开普勒第三定律、牛顿运动定律推导出太阳与行星间的引力表达式。2.推导过程 [思路点拨] 太阳对行星的引力规律是牛顿结合开普勒行星运动定律和牛顿运动定律及圆周运动规律推导出来的。[答案] AB 1.适用条件

(1)万有引力定律的公式只适用于计算质点间的相互作用,当两个物体间的距离比物体本身大得多时,也可用此公式近似计算两物体间的万有引力。

(2)质量分布均匀的球体间的相互作用,也可用万有引力定律公式来计算,式中r是两个球体球心间的距离。

(3)一个均匀球体与球外一个质点的万有引力也可用此公式计算,式中的r是球体球心到质点的距离。2.万有引力的特性 [名师点睛]

虽然万有引力无处不在,但由于地球表面物体间的引力相对地球对物体的引力太小,所以在分析地球表面物体的受力时,物体间的引力往往忽略不计,而只考虑地球对它的引力。 [解析] 物体间的万有引力是一对相互作用力,是同种性质的力且始终等大反向,故A对D错。当物体间距离趋于零时,物体就不能看成质点,因此万有引力定律不再适用,物体间的万有引力不会变得无穷大,B错;物体间万有引力的大小只与两物体的质量m1、m2和物体间的距离r有关,与是否存在其他物体无关,故C错。

[答案] A 万有引力存在于任何物体之间,但万有引力定律只适用于两个质点之间,当物体间距r→0时,物体不能视为质点,故不能得出r→0时,物体间万有引力F→∞的结果。图6-2-2 3.一物体在地球表面重16 N,它在以5 m/s2的加速度加速上升的火箭中的视重为9 N,则此火箭离地球表面的距离为地球半径的 ( )

A.2倍 B.3倍

C.4倍 D.一半

[思路点拨] 解答本题时应注意以下两个方面:

(1)物体重力与高度的关系。

(2)物体重力与物体视重的关系。[答案] B 万有引力定律与牛顿第二定律、匀变速运动规律、运动的合成与分解等可以结合起来考查地球上或其他星球上物体的运动,在这类问题中,重力加速度往往是解题的关键点。1.(对应要点一)如果认为行星围绕太阳做匀速圆周运动,那

么下列说法中正确的是 ( )

A.行星受到太阳的引力,提供行星做圆周运动的向心力

B.行星受到太阳的引力,但行星运动不需要向心力

C.行星同时受到太阳的引力和向心力的作用

D.行星受到太阳的引力与它运行的向心力可能不等

解析:行星围绕太阳做匀速圆周运动,行星受到太阳的引力作用,提供其做圆周运动的向心力,A正确,B、C、D错误。

答案:A解析:万有引力定律公式中各物理量的含义如下:G为引力常量,大小为G=6.67×10-11 N·m2/kg2,在数值上等于质量为1 kg的两质点相距1 m时的相互作用力;m1、m2为两物体的质量;r对于两个可看成质点的物体,代表两质点的距离,对于质量分布均匀的球体,为两球心间的距离,A、B、C正确,D错误,故选D。

答案:D答案:D图6-2-3 答案:B

点击下图进入“课下作业综合提升”

·一点通要点一要点二第

2、3

节创新演练

·大冲关随堂检测归纳小结课下作业综合提升要点三1.知道行星绕太阳运动的原因及行星绕

太阳做匀速圆周运动的向心力来源。

2.了解万有引力定律的发现过程,会用

万有引力定律公式解决有关问题,注

意公式的适用条件。

3.知道万有引力常量的测定方法及其在

物理学上的重要意义。[读教材·填要点]向心力图6-2-1反比正比轨道半径(3)检验的过程:

①理论分析:设地球半径为r地,地球和月球间距离为r地月②天文观测: (4)检验的结果:地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力,遵从相同的规律。吸引连线上正比二次方卡文迪许6.67×10-111.下面关于行星对太阳的引力的说法正确的是 ( )

A.行星对太阳的引力与太阳对行星的引力是同一性质的力

B.行星对太阳的引力只与太阳的质量成正比,与行星的质

量无关

C.太阳对行星的引力大于行星对太阳的引力

D.行星对太阳的引力大小与太阳的质量成正比,与行星距

太阳的距离成反比[试身手·夯基础]答案:A2.月—地检验的结果说明 ( )

A.地面物体所受地球的引力与月球所受地球的引力是

同一种性质的力

B.地面物体所受地球的引力与月球所受地球的引力不

是同一类型的力

C.地面物体所受地球的引力只与物体的质量有关,即

G=mg

D.月球所受地球的引力只与月球质量有关答案:A答案:C答案:C 1.推导思想

把行星绕太阳的椭圆运动简化为以太阳为圆心的匀速圆周运动,运用圆周运动规律结合开普勒第三定律、牛顿运动定律推导出太阳与行星间的引力表达式。2.推导过程 [思路点拨] 太阳对行星的引力规律是牛顿结合开普勒行星运动定律和牛顿运动定律及圆周运动规律推导出来的。[答案] AB 1.适用条件

(1)万有引力定律的公式只适用于计算质点间的相互作用,当两个物体间的距离比物体本身大得多时,也可用此公式近似计算两物体间的万有引力。

(2)质量分布均匀的球体间的相互作用,也可用万有引力定律公式来计算,式中r是两个球体球心间的距离。

(3)一个均匀球体与球外一个质点的万有引力也可用此公式计算,式中的r是球体球心到质点的距离。2.万有引力的特性 [名师点睛]

虽然万有引力无处不在,但由于地球表面物体间的引力相对地球对物体的引力太小,所以在分析地球表面物体的受力时,物体间的引力往往忽略不计,而只考虑地球对它的引力。 [解析] 物体间的万有引力是一对相互作用力,是同种性质的力且始终等大反向,故A对D错。当物体间距离趋于零时,物体就不能看成质点,因此万有引力定律不再适用,物体间的万有引力不会变得无穷大,B错;物体间万有引力的大小只与两物体的质量m1、m2和物体间的距离r有关,与是否存在其他物体无关,故C错。

[答案] A 万有引力存在于任何物体之间,但万有引力定律只适用于两个质点之间,当物体间距r→0时,物体不能视为质点,故不能得出r→0时,物体间万有引力F→∞的结果。图6-2-2 3.一物体在地球表面重16 N,它在以5 m/s2的加速度加速上升的火箭中的视重为9 N,则此火箭离地球表面的距离为地球半径的 ( )

A.2倍 B.3倍

C.4倍 D.一半

[思路点拨] 解答本题时应注意以下两个方面:

(1)物体重力与高度的关系。

(2)物体重力与物体视重的关系。[答案] B 万有引力定律与牛顿第二定律、匀变速运动规律、运动的合成与分解等可以结合起来考查地球上或其他星球上物体的运动,在这类问题中,重力加速度往往是解题的关键点。1.(对应要点一)如果认为行星围绕太阳做匀速圆周运动,那

么下列说法中正确的是 ( )

A.行星受到太阳的引力,提供行星做圆周运动的向心力

B.行星受到太阳的引力,但行星运动不需要向心力

C.行星同时受到太阳的引力和向心力的作用

D.行星受到太阳的引力与它运行的向心力可能不等

解析:行星围绕太阳做匀速圆周运动,行星受到太阳的引力作用,提供其做圆周运动的向心力,A正确,B、C、D错误。

答案:A解析:万有引力定律公式中各物理量的含义如下:G为引力常量,大小为G=6.67×10-11 N·m2/kg2,在数值上等于质量为1 kg的两质点相距1 m时的相互作用力;m1、m2为两物体的质量;r对于两个可看成质点的物体,代表两质点的距离,对于质量分布均匀的球体,为两球心间的距离,A、B、C正确,D错误,故选D。

答案:D答案:D图6-2-3 答案:B

点击下图进入“课下作业综合提升”