第5课 安史之乱与唐朝衰亡 期末试题选编(含解析) 2020-2021学年四川省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第5课 安史之乱与唐朝衰亡 期末试题选编(含解析) 2020-2021学年四川省各地下学期七年级历史 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 64.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.5安史之乱与唐朝衰亡

1.(2021·四川大英·七年级期末)清代史学家赵翼在《廿二史札记·唐女祸》中写道:“开元之治,几于家给人足,而一杨贵妃足以败之。”这一观点( )

A.正确,说明了用人不当的危害

B.错误,忽视了藩镇割据的影响

C.正确,揭露了君主生活的腐败

D.错误,夸大了个人对历史的影响

2.(2021·四川省绵阳南山中学双语学校七年级期末)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是

A.618年, 李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松费干

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

3.(2021·四川荣县·七年级期末)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”这是唐末农民大起义领袖黄巢的诗句。这次起义( )

A.给唐朝统治以致命的打击 B.推翻了唐朝的统治

C.平定了安史之乱 D.形成了藩镇割据的局面

4.(2021·四川遂宁·七年级期末)“万国尽征戍、烽火被冈峦。积尸草木胆,流血川原丹。”这是杜甫在《垂老别》一诗中对“安史之乱”的描绘。造成这一动乱的原因有( )

①唐玄宗朝政的腐败②地方节度使势力膨胀 ③中央与地方外重内轻局面 ④农民起义的打击

A.①②③④ B.①②③ C.①② D.③④

5.(2021·四川东坡·七年级期末)有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目;那么安史之乱以后,则代之以沉郁、悲怆的情调了。对这一评论理解正确的是( )

A.社会变迁影响唐诗创作 B.科举制促进了唐诗的繁荣

C.唐诗全景再现社会真实 D.安史之乱导致唐诗的衰微

6.(2021·四川甘孜·七年级期末)唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是

A.玄武门之变 B.黄巢起义 C.安史之乱 D.靖康之变

7.(2021·四川沐川·七年级期末)冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”是唐末农民大起义领袖黄巢的名句。黄巢领导的这次起义

A.推翻了唐朝的统治 B.平定了安史之乱

C.形成了藩镇割据的局面 D.给唐朝统治以致命的打击

8.(2021·四川苍溪·七年级期末)与下面内容相关的历史事件是( )

时间:755-763年 人物:安禄山、史思明 影响:使唐朝的国势从此由盛转衰

A.八王之乱 B.黄巢起义 C.安史之乱 D.侯景之乱

9.(2021·四川荣县·七年级期末)历史评价是指对历史现象和历史事实进行态度与价值的评判表述。下列选项属于历史评价的是( )

A.秦兼并六国后,建立了中央集权制度

B.汉武帝重视儒学教育,在长安兴办太学

C.755年爆发的安史之乱是唐朝由盛转衰的分水岭

D.郑和船队最远到达非洲东海岸和红海沿岸

10.(2021·四川青川·七年级期末)即使在五代十国的分裂时期,“统一始终是一个客观存在的必然趋势”。这主要是由于

①长期政治统一的历史影响 ②各分裂政权能够和平相处

③各地经济发展的密切联系 ④南方已成为全国的经济重心

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

11.(2021·四川省绵阳外国语学校七年级期末)安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”,这场战乱发生的原因有

①节度使势力强大,集军权、财权、行政权于一身,藩镇崛起 ②军事上中央与地方的力量失去平衡,形成外重内轻的局面 ③天子追求享乐、任人唯亲、重用奸臣,社会矛盾尖锐

④人民赋役繁重,生活困苦,灾荒连年,无以为生,黄巢发动起义

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

12.(2021·四川仁寿·七年级期末)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下属于历史观点的是( )

A.618年,李渊建立唐朝,定都长安

B.北宋时由越南传入的占城稻推广到东南地区

C.1069年,宋神宗任用王安石主持变法

D.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

13.(2021·四川雅安·七年级期末)据史料记载:唐朝天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上,其中又主要集中在东北和西北边境。材料反映出当时唐朝形成

A.外重内轻的局面 B.宦官专权的局面

C.藩镇割据的局面 D.奸臣乱政的局面

14.(2021·四川宜宾·七年级期末)某同学收集杜甫诗句:“寂寞天宝后,园庐但蒿幕。我里百余家,世乱各东西”。该诗句意在说明唐朝

A.农业调敝 B.藩镇割据 C.人口南迁 D.走向衰亡

15.(2021·四川省绵阳外国语学校七年级期末)抓住关键词是学习历史的主要手段之一。关键词“907年”“朱温”“唐朝灭亡”反映的主题是( )

A.靖康之变 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.后梁建立

16.(2021·四川内江·七年级期末)唐朝共历二十一帝,享国二百八十九年,是公认的中国古代最强盛的朝代之一,其建立者和灭亡者分别是

A.李渊、黄巢 B.李世民、朱温 C.李渊、朱温 D.李世民、朱元璋

17.(2021·四川内江·七年级期末)下表描述的历史事件是

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.唐朝灭亡 D.打败突厥

18.(2021·四川青川·七年级期末)“天宝年间,唐玄宗宠爱杨贵妃,荒废朝政。他重用宦官,又把朝政交给李林甫、杨国忠等奸臣,致使朝政黑暗腐败。”从材料中可得出安史之乱爆发的主要原因有

①皇帝荒废朝政 ②发生严重灾荒

③重用奸佞,政治腐败 ④节度使权力膨胀

A.①③ B.②③ C.①② D.③④

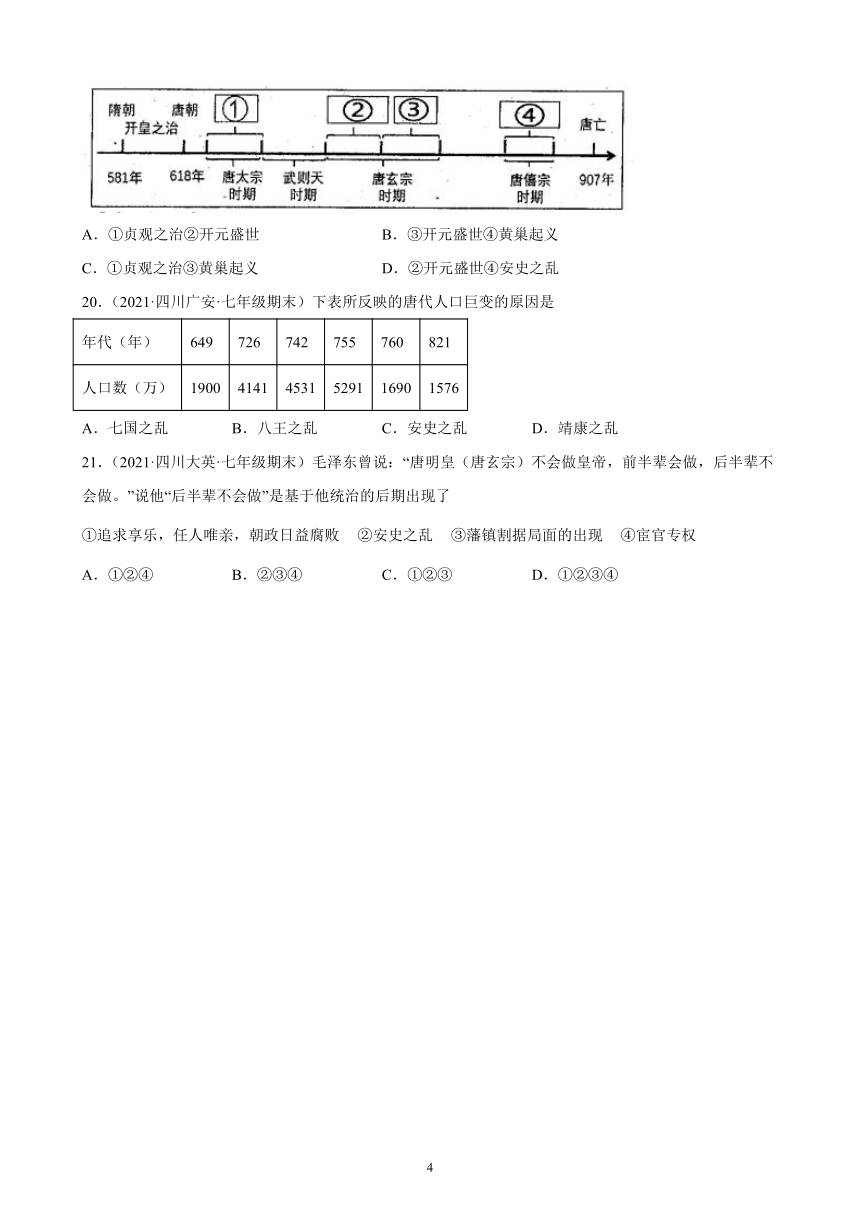

19.(2021·四川宜宾·七年级期末)下图是隋唐历史时间轴,与方框中序号对应正确的是

A.①贞观之治②开元盛世 B.③开元盛世④黄巢起义

C.①贞观之治③黄巢起义 D.②开元盛世④安史之乱

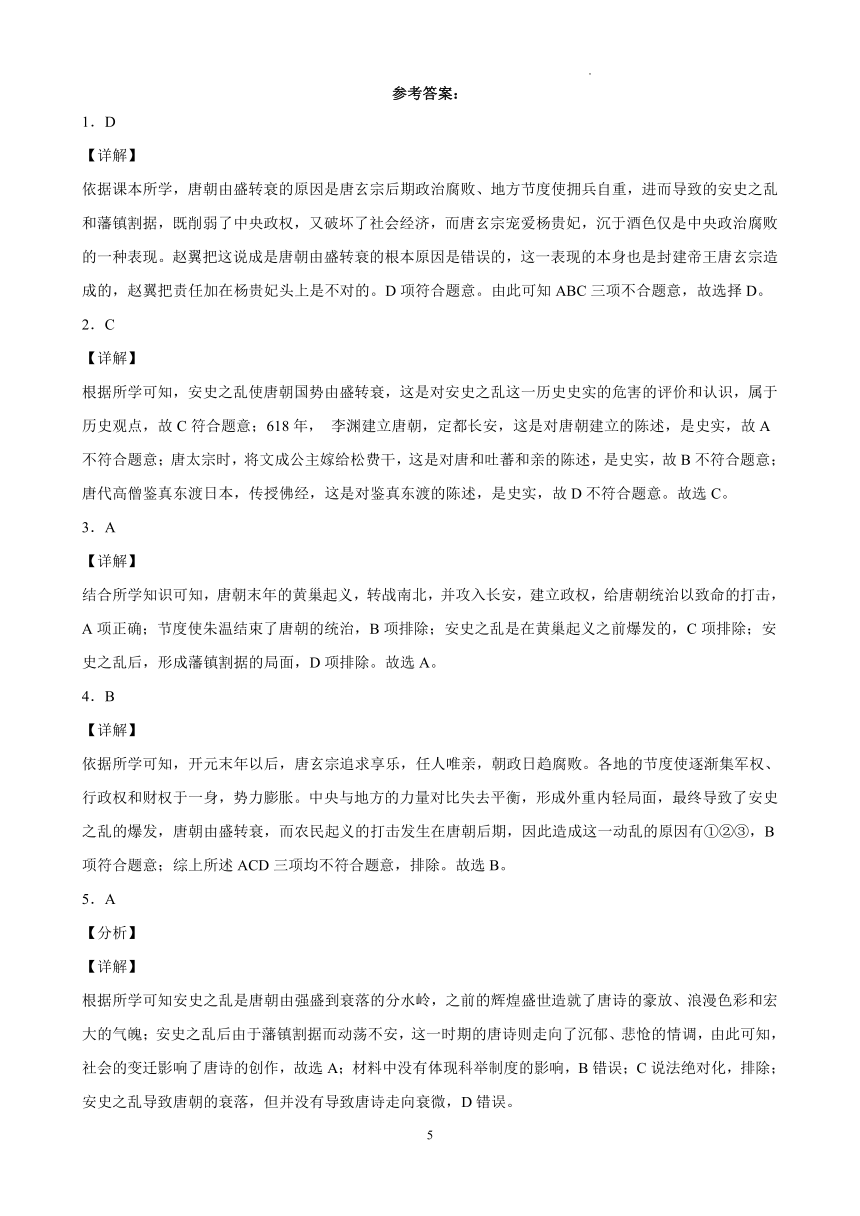

20.(2021·四川广安·七年级期末)下表所反映的唐代人口巨变的原因是

年代(年) 649 726 742 755 760 821

人口数(万) 1900 4141 4531 5291 1690 1576

A.七国之乱 B.八王之乱 C.安史之乱 D.靖康之乱

21.(2021·四川大英·七年级期末)毛泽东曾说:“唐明皇(唐玄宗)不会做皇帝,前半辈会做,后半辈不会做。”说他“后半辈不会做”是基于他统治的后期出现了

①追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败 ②安史之乱 ③藩镇割据局面的出现 ④宦官专权

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

依据课本所学,唐朝由盛转衰的原因是唐玄宗后期政治腐败、地方节度使拥兵自重,进而导致的安史之乱和藩镇割据,既削弱了中央政权,又破坏了社会经济,而唐玄宗宠爱杨贵妃,沉于酒色仅是中央政治腐败的一种表现。赵翼把这说成是唐朝由盛转衰的根本原因是错误的,这一表现的本身也是封建帝王唐玄宗造成的,赵翼把责任加在杨贵妃头上是不对的。D项符合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

2.C

【详解】

根据所学可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,这是对安史之乱这一历史史实的危害的评价和认识,属于历史观点,故C符合题意;618年, 李渊建立唐朝,定都长安,这是对唐朝建立的陈述,是史实,故A不符合题意;唐太宗时,将文成公主嫁给松费干,这是对唐和吐蕃和亲的陈述,是史实,故B不符合题意;唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经,这是对鉴真东渡的陈述,是史实,故D不符合题意。故选C。

3.A

【详解】

结合所学知识可知,唐朝末年的黄巢起义,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,A项正确;节度使朱温结束了唐朝的统治,B项排除;安史之乱是在黄巢起义之前爆发的,C项排除;安史之乱后,形成藩镇割据的局面,D项排除。故选A。

4.B

【详解】

依据所学可知,开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻局面,最终导致了安史之乱的爆发,唐朝由盛转衰,而农民起义的打击发生在唐朝后期,因此造成这一动乱的原因有①②③,B项符合题意;综上所述ACD三项均不符合题意,排除。故选B。

5.A

【分析】

【详解】

根据所学可知安史之乱是唐朝由强盛到衰落的分水岭,之前的辉煌盛世造就了唐诗的豪放、浪漫色彩和宏大的气魄;安史之乱后由于藩镇割据而动荡不安,这一时期的唐诗则走向了沉郁、悲怆的情调,由此可知,社会的变迁影响了唐诗的创作,故选A;材料中没有体现科举制度的影响,B错误;C说法绝对化,排除;安史之乱导致唐朝的衰落,但并没有导致唐诗走向衰微,D错误。

6.C

【详解】

依据课本所学可知,“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”指的是唐玄宗时期的盛世局面——开元盛世。开元末年以后,唐玄宗的腐败统治,使社会矛盾尖锐。755年安禄山河部将史思明发动了“安史之乱”。持续了八年之久的安史之乱,造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。唐朝的国势从此由盛转衰,是唐朝的转折点。C正确;玄武门之变,李世民登上皇位,开创了“贞观之治”的盛世局面。A排除;黄巢起义给唐朝统治以致命的打击,B排除;靖康之变辽灭北宋,D排除;故选C。

7.D

【详解】

根据所学知识可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,严重地削弱了唐王朝的统治力量,D符合题意;黄巢起义没有推翻唐朝的统治,A排除;黄巢起义发生在唐末,与平定安史之乱无关,B排除;安史之乱之后形成了藩镇割据的局面,C排除。故选择D。

【点睛】

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记唐末农民战争的影响。

8.C

【详解】

根据所学可知,在唐代,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史叛军接连内乱,最终于763年被平定,它使唐朝的国势从此由盛转衰,C项正确;八王之乱在西晋,黄巢起义加速了唐朝的灭亡,侯景之乱在南朝,排除ABD三项。故选C项。

9.C

【详解】

结合所学知识,755年爆发的安史之乱是唐朝由盛转衰的分水岭,属于对安史之乱的历史影响的评价,C正确;A属于秦建立中央集权制度的历史史实,排除;B属于汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”措施的历史史实,B排除;D属于明朝郑和下西洋航程的历史史实,排除。故选C。

10.C

【详解】

依据所学可知,在五代十国的分裂时期,各地经济发展的密切联系,长期政治统一的历史影响,统一始终是一个客观存在的必然趋势,①③符合题意;各分裂政权能够和平相处表述与史实不符,②排除;南宋时期南方已成为全国的经济重心,④排除。所以C符合题意,ABD排除。故选择C。

11.A

【详解】

根据所学可知,元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,①②③符合题意;黄巢发动起义晚于安史之乱,故排除④。所以A符合题意,BCD排除。故选择A。

12.D

【详解】

历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识,据此分析,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,是对安史之乱后果的一种评判或认识,属于历史观点,D正确;A项是关于李渊建立唐朝的历史史实,B项是北宋农业发展的历史史实,C项是王安石变法的历史史实,ABC排除。故选D。

13.A

【详解】

根据题干信息“唐朝天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上”,可知边军总兵数比内地多许多,达85%以上,这反映出当时唐朝形成外重内轻的局面。选项A符合题意;宦官专权,在题干材料中没有体现,B排除;藩镇割据的局面,在题干材料中没有体现,C排除;奸臣乱政,在题干材料中没有体现,D排除。故选A。

14.D

【详解】

结合所学内容可知,杜甫生活的时期经历了安史之乱,安史之乱给唐王朝造成沉重打击,从此由盛转衰。“寞天宝后,园庐但蒿幕”体现了天宝后期社会经济凋敝的现状,故选D;诗句不仅仅强调农业的凋敝,排除A;诗句主要描述了社会经济的凋敝,不能体现藩镇割据和人口南迁,排除BC。

15.D

【详解】

根据所学知识,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝灭亡,D正确;靖康之变发生在1127年,标志着北宋灭亡,排除A;安史之乱发生在755年—763年,使唐朝国势由盛转衰,排除B;唐朝末年的黄巢起义,没有推翻唐朝,但给唐朝统治者以致命的打击,排除C。故选D。

16.C

【详解】

618年,李渊称帝,建立唐朝,定都长安,随后消灭了各支起义军和割据势力,平定了全国,907年,朱温建立后梁政权,唐朝至此灭亡,故选C;黄巢是唐朝末期农民起义领袖,他并没有能灭亡唐朝,故排除A;唐太宗李世民是唐朝第二任皇帝,故排除B;朱元璋是明朝建立者,故排除D。

17.A

【分析】

【详解】

根据所学可知,安史之乱是中国唐代玄宗末年至代宗初年(755年12月16日至763年2月17日)由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战,为唐由盛而衰的转折点,这场内战使得唐朝人口大量丧失,国力锐减。因为发起反唐叛乱的指挥官以安禄山与史思明二人为主,因此事件被冠以安史之名,故A符合题意;黄巢起义瓦解了唐朝统治,907年唐朝灭亡,李世民打败突厥,故BCD均不符合题意。故选A。

18.A

【详解】

依据题干“唐玄宗宠爱杨贵妃,荒废朝政”可得出皇帝荒废朝政,依据“他重用宦官,又把朝政交给李林甫、杨国忠等奸臣,致使朝政黑暗腐败”可得出重用奸佞,政治腐败,①③正确;发生严重灾荒、节度使权力膨胀在题干中没有得到体现,②④排除。故A正确,BCD排除。故选A。

19.A

【详解】

依据图片①对应唐太宗时期;②对应的是唐玄宗前期;③是唐玄宗统治后期;④发生在唐僖宗时期。结合课本所学,唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”;唐玄宗在位前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上成为“开元盛世”;唐玄宗统治后期,追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败。社会上的各种矛盾尖锐,755年节度使安禄山和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”;唐僖宗时期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重,人民赋税繁重,生活困苦,人民不断起义。最重要的一次是黄巢起义。故①贞观之治;②开元盛世;③安史之乱;④黄巢起义。A正确;BCD排除;故选A。

20.C

【分析】

【详解】

依据题干的表格内容,结合所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,由此可知,造成755年至821年唐朝人口数的变化呈现下降趋势的主要原因是安史之乱,选项C符合题意;选项ABD的内容分别发生在西汉、西晋、北宋时期,与题干内容不符,应排除;故选C。

21.C

【详解】

依据所学知识可知,开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。社会上的各种矛盾越来越尖锐,边疆形势也日益紧张,各地的节度使逐渐集军权行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面,边将安标山一身兼任范阳,等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力, 755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史之乱持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖,唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,故C正确;唐朝没有出现宦官专权的现象,故ABD错误。综上答案C。

答案第1页,共2页

1.(2021·四川大英·七年级期末)清代史学家赵翼在《廿二史札记·唐女祸》中写道:“开元之治,几于家给人足,而一杨贵妃足以败之。”这一观点( )

A.正确,说明了用人不当的危害

B.错误,忽视了藩镇割据的影响

C.正确,揭露了君主生活的腐败

D.错误,夸大了个人对历史的影响

2.(2021·四川省绵阳南山中学双语学校七年级期末)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下关于唐朝的历史,属于历史观点的是

A.618年, 李渊建立唐朝,定都长安

B.唐太宗时,将文成公主嫁给松费干

C.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

D.唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经

3.(2021·四川荣县·七年级期末)“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”这是唐末农民大起义领袖黄巢的诗句。这次起义( )

A.给唐朝统治以致命的打击 B.推翻了唐朝的统治

C.平定了安史之乱 D.形成了藩镇割据的局面

4.(2021·四川遂宁·七年级期末)“万国尽征戍、烽火被冈峦。积尸草木胆,流血川原丹。”这是杜甫在《垂老别》一诗中对“安史之乱”的描绘。造成这一动乱的原因有( )

①唐玄宗朝政的腐败②地方节度使势力膨胀 ③中央与地方外重内轻局面 ④农民起义的打击

A.①②③④ B.①②③ C.①② D.③④

5.(2021·四川东坡·七年级期末)有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目;那么安史之乱以后,则代之以沉郁、悲怆的情调了。对这一评论理解正确的是( )

A.社会变迁影响唐诗创作 B.科举制促进了唐诗的繁荣

C.唐诗全景再现社会真实 D.安史之乱导致唐诗的衰微

6.(2021·四川甘孜·七年级期末)唐朝从“小邑犹藏万家室”到“人烟断绝,千里萧条”的转折点是

A.玄武门之变 B.黄巢起义 C.安史之乱 D.靖康之变

7.(2021·四川沐川·七年级期末)冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”是唐末农民大起义领袖黄巢的名句。黄巢领导的这次起义

A.推翻了唐朝的统治 B.平定了安史之乱

C.形成了藩镇割据的局面 D.给唐朝统治以致命的打击

8.(2021·四川苍溪·七年级期末)与下面内容相关的历史事件是( )

时间:755-763年 人物:安禄山、史思明 影响:使唐朝的国势从此由盛转衰

A.八王之乱 B.黄巢起义 C.安史之乱 D.侯景之乱

9.(2021·四川荣县·七年级期末)历史评价是指对历史现象和历史事实进行态度与价值的评判表述。下列选项属于历史评价的是( )

A.秦兼并六国后,建立了中央集权制度

B.汉武帝重视儒学教育,在长安兴办太学

C.755年爆发的安史之乱是唐朝由盛转衰的分水岭

D.郑和船队最远到达非洲东海岸和红海沿岸

10.(2021·四川青川·七年级期末)即使在五代十国的分裂时期,“统一始终是一个客观存在的必然趋势”。这主要是由于

①长期政治统一的历史影响 ②各分裂政权能够和平相处

③各地经济发展的密切联系 ④南方已成为全国的经济重心

A.①② B.③④ C.①③ D.②④

11.(2021·四川省绵阳外国语学校七年级期末)安史之乱造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”,这场战乱发生的原因有

①节度使势力强大,集军权、财权、行政权于一身,藩镇崛起 ②军事上中央与地方的力量失去平衡,形成外重内轻的局面 ③天子追求享乐、任人唯亲、重用奸臣,社会矛盾尖锐

④人民赋役繁重,生活困苦,灾荒连年,无以为生,黄巢发动起义

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④

12.(2021·四川仁寿·七年级期末)历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识。以下属于历史观点的是( )

A.618年,李渊建立唐朝,定都长安

B.北宋时由越南传入的占城稻推广到东南地区

C.1069年,宋神宗任用王安石主持变法

D.安史之乱使唐朝国势由盛转衰

13.(2021·四川雅安·七年级期末)据史料记载:唐朝天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上,其中又主要集中在东北和西北边境。材料反映出当时唐朝形成

A.外重内轻的局面 B.宦官专权的局面

C.藩镇割据的局面 D.奸臣乱政的局面

14.(2021·四川宜宾·七年级期末)某同学收集杜甫诗句:“寂寞天宝后,园庐但蒿幕。我里百余家,世乱各东西”。该诗句意在说明唐朝

A.农业调敝 B.藩镇割据 C.人口南迁 D.走向衰亡

15.(2021·四川省绵阳外国语学校七年级期末)抓住关键词是学习历史的主要手段之一。关键词“907年”“朱温”“唐朝灭亡”反映的主题是( )

A.靖康之变 B.安史之乱 C.黄巢起义 D.后梁建立

16.(2021·四川内江·七年级期末)唐朝共历二十一帝,享国二百八十九年,是公认的中国古代最强盛的朝代之一,其建立者和灭亡者分别是

A.李渊、黄巢 B.李世民、朱温 C.李渊、朱温 D.李世民、朱元璋

17.(2021·四川内江·七年级期末)下表描述的历史事件是

A.安史之乱 B.黄巢起义 C.唐朝灭亡 D.打败突厥

18.(2021·四川青川·七年级期末)“天宝年间,唐玄宗宠爱杨贵妃,荒废朝政。他重用宦官,又把朝政交给李林甫、杨国忠等奸臣,致使朝政黑暗腐败。”从材料中可得出安史之乱爆发的主要原因有

①皇帝荒废朝政 ②发生严重灾荒

③重用奸佞,政治腐败 ④节度使权力膨胀

A.①③ B.②③ C.①② D.③④

19.(2021·四川宜宾·七年级期末)下图是隋唐历史时间轴,与方框中序号对应正确的是

A.①贞观之治②开元盛世 B.③开元盛世④黄巢起义

C.①贞观之治③黄巢起义 D.②开元盛世④安史之乱

20.(2021·四川广安·七年级期末)下表所反映的唐代人口巨变的原因是

年代(年) 649 726 742 755 760 821

人口数(万) 1900 4141 4531 5291 1690 1576

A.七国之乱 B.八王之乱 C.安史之乱 D.靖康之乱

21.(2021·四川大英·七年级期末)毛泽东曾说:“唐明皇(唐玄宗)不会做皇帝,前半辈会做,后半辈不会做。”说他“后半辈不会做”是基于他统治的后期出现了

①追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败 ②安史之乱 ③藩镇割据局面的出现 ④宦官专权

A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①②③④

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

依据课本所学,唐朝由盛转衰的原因是唐玄宗后期政治腐败、地方节度使拥兵自重,进而导致的安史之乱和藩镇割据,既削弱了中央政权,又破坏了社会经济,而唐玄宗宠爱杨贵妃,沉于酒色仅是中央政治腐败的一种表现。赵翼把这说成是唐朝由盛转衰的根本原因是错误的,这一表现的本身也是封建帝王唐玄宗造成的,赵翼把责任加在杨贵妃头上是不对的。D项符合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

2.C

【详解】

根据所学可知,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,这是对安史之乱这一历史史实的危害的评价和认识,属于历史观点,故C符合题意;618年, 李渊建立唐朝,定都长安,这是对唐朝建立的陈述,是史实,故A不符合题意;唐太宗时,将文成公主嫁给松费干,这是对唐和吐蕃和亲的陈述,是史实,故B不符合题意;唐代高僧鉴真东渡日本,传授佛经,这是对鉴真东渡的陈述,是史实,故D不符合题意。故选C。

3.A

【详解】

结合所学知识可知,唐朝末年的黄巢起义,转战南北,并攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,A项正确;节度使朱温结束了唐朝的统治,B项排除;安史之乱是在黄巢起义之前爆发的,C项排除;安史之乱后,形成藩镇割据的局面,D项排除。故选A。

4.B

【详解】

依据所学可知,开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。各地的节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻局面,最终导致了安史之乱的爆发,唐朝由盛转衰,而农民起义的打击发生在唐朝后期,因此造成这一动乱的原因有①②③,B项符合题意;综上所述ACD三项均不符合题意,排除。故选B。

5.A

【分析】

【详解】

根据所学可知安史之乱是唐朝由强盛到衰落的分水岭,之前的辉煌盛世造就了唐诗的豪放、浪漫色彩和宏大的气魄;安史之乱后由于藩镇割据而动荡不安,这一时期的唐诗则走向了沉郁、悲怆的情调,由此可知,社会的变迁影响了唐诗的创作,故选A;材料中没有体现科举制度的影响,B错误;C说法绝对化,排除;安史之乱导致唐朝的衰落,但并没有导致唐诗走向衰微,D错误。

6.C

【详解】

依据课本所学可知,“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室”指的是唐玄宗时期的盛世局面——开元盛世。开元末年以后,唐玄宗的腐败统治,使社会矛盾尖锐。755年安禄山河部将史思明发动了“安史之乱”。持续了八年之久的安史之乱,造成北方地区“人烟断绝,千里萧条”。唐朝的国势从此由盛转衰,是唐朝的转折点。C正确;玄武门之变,李世民登上皇位,开创了“贞观之治”的盛世局面。A排除;黄巢起义给唐朝统治以致命的打击,B排除;靖康之变辽灭北宋,D排除;故选C。

7.D

【详解】

根据所学知识可知,唐朝后期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据的态势越来越严重,中央已无力控制藩镇。人民赋税沉重,生活困苦,又遇到连年的灾荒,爆发了大规模的起义。起义军在黄巢的领导下,攻入长安,建立政权,给唐朝统治以致命的打击,严重地削弱了唐王朝的统治力量,D符合题意;黄巢起义没有推翻唐朝的统治,A排除;黄巢起义发生在唐末,与平定安史之乱无关,B排除;安史之乱之后形成了藩镇割据的局面,C排除。故选择D。

【点睛】

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记唐末农民战争的影响。

8.C

【详解】

根据所学可知,在唐代,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史叛军接连内乱,最终于763年被平定,它使唐朝的国势从此由盛转衰,C项正确;八王之乱在西晋,黄巢起义加速了唐朝的灭亡,侯景之乱在南朝,排除ABD三项。故选C项。

9.C

【详解】

结合所学知识,755年爆发的安史之乱是唐朝由盛转衰的分水岭,属于对安史之乱的历史影响的评价,C正确;A属于秦建立中央集权制度的历史史实,排除;B属于汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”措施的历史史实,B排除;D属于明朝郑和下西洋航程的历史史实,排除。故选C。

10.C

【详解】

依据所学可知,在五代十国的分裂时期,各地经济发展的密切联系,长期政治统一的历史影响,统一始终是一个客观存在的必然趋势,①③符合题意;各分裂政权能够和平相处表述与史实不符,②排除;南宋时期南方已成为全国的经济重心,④排除。所以C符合题意,ABD排除。故选择C。

11.A

【详解】

根据所学可知,元末年之后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝廷日趋腐败。社会上的各种矛盾尖锐,边疆形势也日趋紧张。各地节度使逐渐集军权、行政权和财权于一身,势力膨胀。安禄山一身兼任范阳等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力。755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,①②③符合题意;黄巢发动起义晚于安史之乱,故排除④。所以A符合题意,BCD排除。故选择A。

12.D

【详解】

历史史实是指客观发生的历史事实,历史观点是对历史史实的认识,据此分析,安史之乱使唐朝国势由盛转衰,是对安史之乱后果的一种评判或认识,属于历史观点,D正确;A项是关于李渊建立唐朝的历史史实,B项是北宋农业发展的历史史实,C项是王安石变法的历史史实,ABC排除。故选D。

13.A

【详解】

根据题干信息“唐朝天宝元年(742年),边军不断增加,达到49万人,占全国总兵数85%以上”,可知边军总兵数比内地多许多,达85%以上,这反映出当时唐朝形成外重内轻的局面。选项A符合题意;宦官专权,在题干材料中没有体现,B排除;藩镇割据的局面,在题干材料中没有体现,C排除;奸臣乱政,在题干材料中没有体现,D排除。故选A。

14.D

【详解】

结合所学内容可知,杜甫生活的时期经历了安史之乱,安史之乱给唐王朝造成沉重打击,从此由盛转衰。“寞天宝后,园庐但蒿幕”体现了天宝后期社会经济凋敝的现状,故选D;诗句不仅仅强调农业的凋敝,排除A;诗句主要描述了社会经济的凋敝,不能体现藩镇割据和人口南迁,排除BC。

15.D

【详解】

根据所学知识,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝灭亡,D正确;靖康之变发生在1127年,标志着北宋灭亡,排除A;安史之乱发生在755年—763年,使唐朝国势由盛转衰,排除B;唐朝末年的黄巢起义,没有推翻唐朝,但给唐朝统治者以致命的打击,排除C。故选D。

16.C

【详解】

618年,李渊称帝,建立唐朝,定都长安,随后消灭了各支起义军和割据势力,平定了全国,907年,朱温建立后梁政权,唐朝至此灭亡,故选C;黄巢是唐朝末期农民起义领袖,他并没有能灭亡唐朝,故排除A;唐太宗李世民是唐朝第二任皇帝,故排除B;朱元璋是明朝建立者,故排除D。

17.A

【分析】

【详解】

根据所学可知,安史之乱是中国唐代玄宗末年至代宗初年(755年12月16日至763年2月17日)由唐朝将领安禄山与史思明背叛唐朝后发动的战争,是同唐朝争夺统治权的内战,为唐由盛而衰的转折点,这场内战使得唐朝人口大量丧失,国力锐减。因为发起反唐叛乱的指挥官以安禄山与史思明二人为主,因此事件被冠以安史之名,故A符合题意;黄巢起义瓦解了唐朝统治,907年唐朝灭亡,李世民打败突厥,故BCD均不符合题意。故选A。

18.A

【详解】

依据题干“唐玄宗宠爱杨贵妃,荒废朝政”可得出皇帝荒废朝政,依据“他重用宦官,又把朝政交给李林甫、杨国忠等奸臣,致使朝政黑暗腐败”可得出重用奸佞,政治腐败,①③正确;发生严重灾荒、节度使权力膨胀在题干中没有得到体现,②④排除。故A正确,BCD排除。故选A。

19.A

【详解】

依据图片①对应唐太宗时期;②对应的是唐玄宗前期;③是唐玄宗统治后期;④发生在唐僖宗时期。结合课本所学,唐太宗统治时期,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”;唐玄宗在位前期,政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上成为“开元盛世”;唐玄宗统治后期,追求享乐,任人唯亲,朝政日益腐败。社会上的各种矛盾尖锐,755年节度使安禄山和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”;唐僖宗时期,统治腐朽,宦官专权,藩镇割据严重,人民赋税繁重,生活困苦,人民不断起义。最重要的一次是黄巢起义。故①贞观之治;②开元盛世;③安史之乱;④黄巢起义。A正确;BCD排除;故选A。

20.C

【分析】

【详解】

依据题干的表格内容,结合所学知识可知,755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将史思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”。安史之乱持续八年之久,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫;唐朝的国势由盛转衰;唐朝中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,由此可知,造成755年至821年唐朝人口数的变化呈现下降趋势的主要原因是安史之乱,选项C符合题意;选项ABD的内容分别发生在西汉、西晋、北宋时期,与题干内容不符,应排除;故选C。

21.C

【详解】

依据所学知识可知,开元末年以后,唐玄宗追求享乐,任人唯亲,朝政日趋腐败。社会上的各种矛盾越来越尖锐,边疆形势也日益紧张,各地的节度使逐渐集军权行政权和财权于一身,势力膨胀,中央与地方的力量对比失去平衡,形成外重内轻的局面,边将安标山一身兼任范阳,等三地的节度使,担负东北地区防御重任,逐渐扩张势力, 755年,安禄山借口朝廷出现奸臣,和部将思明一起发动叛乱,史称“安史之乱”,安史之乱持续八年之久的安史之乱,对社会经济造成极大的破坏,尤其是北方地区遭到浩劫,唐朝的国势从此由盛转衰,各种矛盾越来越尖,唐朝的中央权力衰微,安史旧将和内地节度使权势加大,逐渐形成藩镇割据的局面,故C正确;唐朝没有出现宦官专权的现象,故ABD错误。综上答案C。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源