第6课 北宋的政治期末试题选编(含解析)2020-2021学年四川省各地下学期七年级历史

文档属性

| 名称 | 第6课 北宋的政治期末试题选编(含解析)2020-2021学年四川省各地下学期七年级历史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 56.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 10:12:45 | ||

图片预览

文档简介

2.6北宋的政治

1.(2021·四川甘孜·七年级期末)宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝

A.等级森严

B.商业繁荣

C.重农抑商

D.重文轻武

2.(2021·四川苍溪·七年级期末)钱穆在《国史大纲》中写道:“宋王室的一个历世相传的家训,厥为优待士大夫,永远让文人压在武人的头上。”这反映了宋朝的治国策略是( )

A.强干弱枝 B.分解相权 C.民贵君轻 D.重文轻武

3.(2021·四川遂宁·七年级期末)宋代通判“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。通判还有一个职责:“所部官有善否及职事修废,得(容许)刺举(检举)以闻。”由此可见,通判

A.单独掌握地方行政权 B.单独掌握地方军政权

C.单独掌握地方财政权 D.兼有监察权和行政权

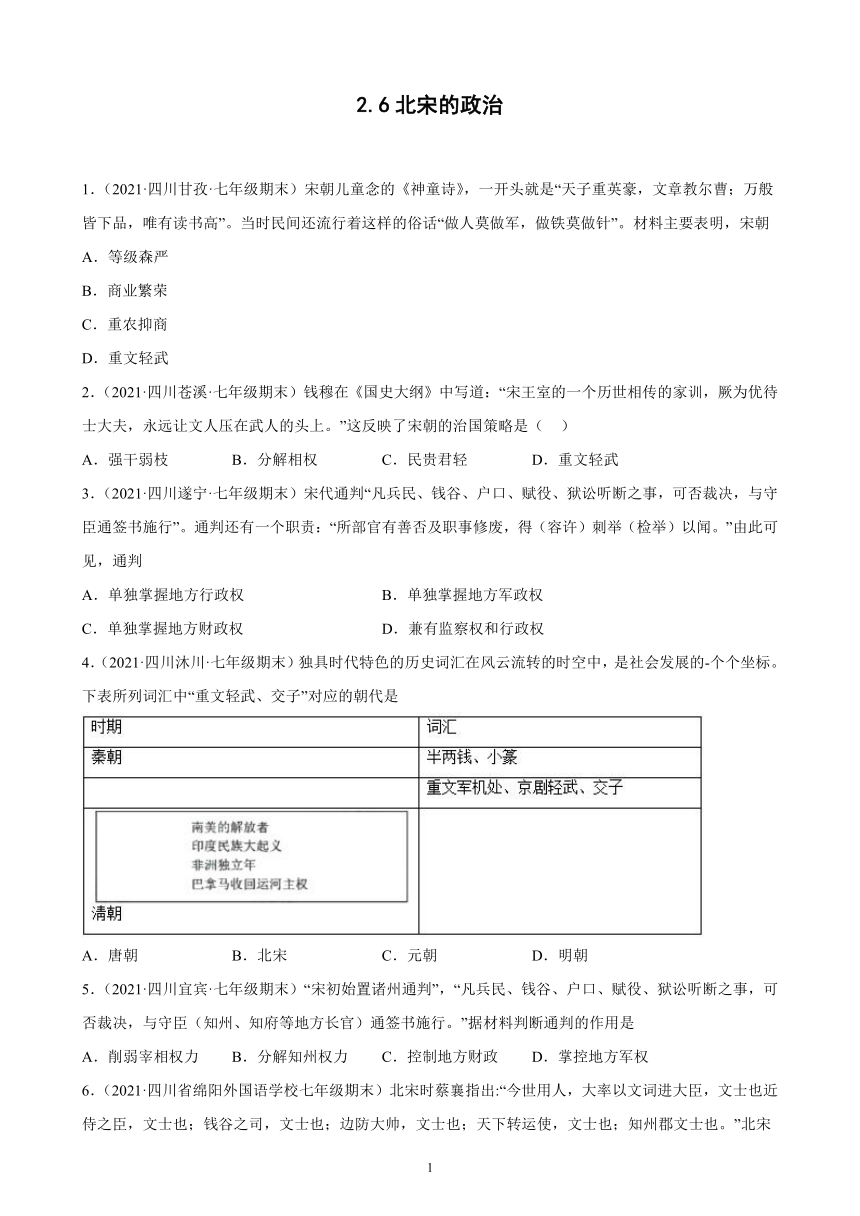

4.(2021·四川沐川·七年级期末)独具时代特色的历史词汇在风云流转的时空中,是社会发展的-个个坐标。下表所列词汇中“重文轻武、交子”对应的朝代是

A.唐朝 B.北宋 C.元朝 D.明朝

5.(2021·四川宜宾·七年级期末)“宋初始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施行。”据材料判断通判的作用是

A.削弱宰相权力 B.分解知州权力 C.控制地方财政 D.掌控地方军权

6.(2021·四川省绵阳外国语学校七年级期末)北宋时蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进大臣,文士也近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡文士也。”北宋用人“大率以文词进”有利于

A.强化中央集权 B.加强边疆地区管辖

C.分割宰相权力 D.禁锢思想监视官民

7.(2021·四川广安·七年级期末)北宋时,“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不能及矣。”,这一现象反映了

A.重文轻武的国策 B.君主权力的加强

C.军事力量的落后 D.民族关系的和谐

8.(2021·四川东坡·七年级期末)钱穆在《国史大纲》中写道:“宋王室的一个历世相传的家训,厥为优待士大夫,永远让文人压在武人的头上。”宋王室实行的这一治国理念产生的影响是( )

A.造成强干弱枝的局面 B.使得军队战斗力增强

C.造成重文轻武的局面 D.官僚集团的整体素质下降

9.(2021·四川苍溪·七年级期末)王安石变法的募役法规定:征收役钱,用来雇人到官府服役,原先不服役的官僚等,也要交纳役钱。王安石这一做法,主要是为了( )

A.实现官僚与平民的平等 B.增加政府的财政收入

C.促进农业生产迅速发展 D.增强国家的军事力量

10.(2021·四川泸县·七年级期末)“黄袍加身”“杯酒释兵权”的典故,都与下列哪一历史人物有关?

A.李世民 B.黄巢 C.赵匡胤 D.耶律阿保机

11.(2021·四川甘孜·七年级期末)历史叙述有史实陈述、历史评价等方式。其中,历史评价是指对历史现象或历史事件进行态度与价值的评判表达。下列选项属于历史评价的是

A.唐代发明了新的生产工具曲辕犁和筒车

B.宋朝的重文轻武政策减弱了军队的战斗力

C.明长城东起鸭绿江,西至嘉峪关

D.清朝前期出现了比较成熟的手工业工场

12.(2021·四川大英·七年级期末)北宋被历史学家视为“中国历史上最软弱的一个朝代”。然而在另一方面,北宋却是中国历史上科技发达、文化昌盛、艺术繁荣的朝代之一。造成北宋这种繁盛局面的主要原因是( )

A.重视文教事业,改革和发展了科举制 B.几乎没有发生过战争,国泰民安

C.与外频繁交往,吸收了大量外来文化 D.历代皇帝均励精图治,文治武功

13.(2021·四川广安·七年级期末)元代马端临在《文献通考》中写道:“宋朝设官之制……宰相不专用三省长官。中书、门下并列于外。又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。”这段话反映的史实是

A.打击强藩 B.压制武将 C.削弱相权 D.文臣统兵

14.(2021·四川青川·七年级期末)1069年,宋神宗任用王安石主持变法。在变法措施中,使官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避赋税,增加国家赋税收入的是( )

A.募役法 B.方田均税法 C.农田水利法 D.保甲法

15.(2021·四川邛崃·七年级期末)北宋建立后,统治者采取了加强中央集权和重文轻武的治国方略。下列选项属于北宋加强中央集权的措施( )

A.武将拥有调兵的权力 B.实行三省六部制

C.中央机构的要职由文臣担任 D.地方设刺史

16.(2021·四川仁寿·七年级期末)这是七年级某班张同学的学习笔记,你认为横线处应填的内容是( )

朝代: 措施:派文臣担任各地州县的长官 作用:中央集权空前强化,皇权大大加强。

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

17.(2021·四川雅安·七年级期末)宋人汪洙在《神童诗》中写道:万般皆下品,惟有读书高。这表明宋朝

A.重视文教 B.科技发达 C.重武轻文 D.等级森严

18.(2021·四川东坡·七年级期末)五代十国时期,真正敌对的政权只是个别,绝大多数政权奉中原王朝正朔,称臣纳贡。在某种程度上,这就减少了进一步分裂的因素,相反增加了促进国家统一的因素。这反映了

A.五代十国完成了国家统一 B.藩镇割据导致五代十国局面出现

C.北方战乱而南方相对稳定 D.五代十国时期蕴含着统一的趋势

19.(2021·四川宜宾·七年级期末)历史评价是对历史现象或事件进行主观的态度与价值的评判。下列属于历史评价的是

A.宋朝海外贸易兴盛,设市舶司加以管理

B.宋朝出现了娱乐兼营商业的场所“瓦子”

C.宋朝时期四川出现了最早的纸币“交子”

D.宋朝驿站有利于各地区之间的经济交流

20.(2021·四川巴中·七年级期末)“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高”、“做人莫做军,做铁莫做针”。这反映宋代统治者推行的主要国策是

A.强干弱枝 B.重武轻文 C.以人为本 D.重文轻武

21.(2021·四川大英·七年级期末)有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中 屡屡败北。这项政策应该是

A.科举制度 B.三省六部制

C.重文轻武的政策 D.开明的民族政策

22.(2021·四川雅安·七年级期末)赵匡胤解除禁军将领及地方藩镇的兵权是为了

A.防止国家分裂 B.加强军事力量

C.加强中央集权 D.防止知州权力过大

23.(2021·四川仁寿·七年级期末)宋太祖下令取消节度使收税的权利,除各州留一部分用作地方的必要开支出外,其余一切税收由中央掌控。这一举措( )

A.导致了武将专权 B.分割了宰相的权利

C.提高了文官地位 D.加强了中央集权

24.(2021·四川射洪·七年级期末)北宋王安石变法措施中直接有利于缓解政府财政危机的是

A.募役法 B.保甲法 C.“均田免粮” D.因功授爵

25.(2021·四川射洪·七年级期末)据学者统计,“北宋一朝科举考试共录取文士60035人,平均每年约360人;武举考试共录取868人,平均每年约5人”。据此可知宋代政治特点是

A.重农抑商 B.休养生息 C.教育立国 D.重文轻武

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

依据材料“万般皆下品,唯有读书高”,大致意思是所有行业都是低贱的,只有读书入仕才是正途。即读书的行为高于一切。反映了宋朝重文,重读书;“做人莫做军,做铁莫做针”的意思是好男儿不当兵,好铁不做针。反映当时人们重文轻武,不以从军为荣。D项符合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

点睛:材料“宋朝”是时间提示,理解“万般皆下品,唯有读书高”“做人莫做军,做铁莫做针”的意思是解题的关键,说明宋朝比较重视读书,不做军人,结合所学,宋朝为了防止唐末以来武装专横跋扈的弊端重现,实行重文轻武的政策。由此可确定答案。

2.D

【详解】

依据题干“宋王室的一个历世相传的家训,厥为优待士大夫,永远让文人压在武人的头上。”结合课本所学可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖推行“重文轻武”,抑制武将,提升文官地位;重文轻武扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。D项符合题意。排除ABC三项,故选择D。

3.D

【详解】

结合所学知识,北宋为了加强控制地方设置通判,辅佐知州处理政务,兼有监察权和行政权。D符合题意;材料中的“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决”必须“与守臣通签书施行”表明通判不单独掌握地方行政权。A不符合题意;材料中的“狱讼听断之事”、“ 所部官有善否及职事修废”表明通判掌握司法与监督地方官员的权力。B不符合题意;通判单独掌握地方财政权的说法不全面,C不符合题意;故选D。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,北宋时期,在四川等地出现了世界上最早的纸币—交子。北宋统治害怕出现唐末的藩镇割据的局面,实行了重文轻武的政策。故B正确。ACD均不符合题意,故排除ACD项。故选B。

5.B

【详解】

题干的“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施行。”表明统判与知州、知府等地方长官共同裁决兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,由此可以判断通判的作用是分解知州权力。故B符合题意;削弱宰相权力属于中央方面的措施,通判属于地方官,故A不符合题意;控制地方财政的是转运使,故C不符合题意;通判的作用是分解知州权力,与掌控地方军权无关。故D不符合题意。故选B。

点睛:解题需要抓住关键词“通判”,正确解读题干材料“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施行。”归纳出通判的作用是分解知州权力。

6.A

【详解】

材料反映的是北宋重视“文臣”,其目的是防止武将专权,以利于加强中央集权,A正确;材料不仅仅体现的边防大帅用文士,而且“钱谷之司……天下转运使;知州郡皆文士也”,B错误;材料未涉及宰相权力,C错误;材料未涉及思想方面,D错误。

7.A

【详解】

材料“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不能及矣。”大意是说(相比)状元及第(的荣耀),即使(武将)率领数十万军队,光复幽蓟两地,军队高奏来得胜之歌回朝,在太庙献上胜利捷报,这样的荣耀也是比不上(状元及第)的。可见反映了北宋时期提升文臣地位、抑制武将的政策即重文轻武的国策,故A正确;题干是对比北宋时期文臣与武将的地位,没有体现君主权力的加强,B排除;题干是指武将的功绩难以同文臣相比,没有体现军事力量的落后,C排除;题干是对比北宋时期文臣与武将的地位,没有体现民族关系的问题,D排除。故选A。

8.C

【详解】

根据题干信息“宋王室的一个历世相传的家训,厥为优待士大夫,永远让文人压在武人的头上”,结合所学知识可知,这反映的是宋朝为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,实行重文轻武的政策,造成了重文轻武的局面,故C正确,ABC与题意不符,故错误。综上故选C。

9.B

【详解】

根据所学可知,募役法将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不服差役的民户则交纳一定数量的钱,称为免役钱,这一法令是针对北宋“积贫”的局面而采取的,以此来增加政府的财政收入,故B项正确;封建社会实行士农工商的等级制度,排除A项;材料涉及的是财政,排除CD两项。故选B项。

10.C

【详解】

960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到他的身上,“黄加身袍”,夺取后周政权,建立北宋,赵匡胤就是宋太祖。北宋建立后,宋太祖用“杯酒释兵权”的办法,解除了石守信等大将的兵权,C符合题意;李世民是唐朝的皇帝,A排除;黄巢在唐末领导农民起义,B排除;耶律阿保机建立辽政权,D排除。故选择C。

11.B

【详解】

根据“历史评价是指对历史现象或历史事件进行态度与价值的评判表达”结合所学知识可知,宋朝的重文轻武政策减弱了军队的战斗力是对重文轻武的评价,属于历史评价,B符合题意;ACD项都是对历史事件的客观叙述,属于历史叙述,排除。故选择B。

12.A

【详解】

依据课本所学可知,宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士的名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的政治局面。A正确;D排除;北宋时期与少数民族政权并立,不断发生战争,B排除。宋朝与外有交往,但更多是促进海上贸易的发展,C排除;故选A。

13.C

【详解】

结合所学知识可知,宋朝建立后,宋太祖为了强化中央集权采取的主要措施有:解除禁军将领的兵权,牢牢地控制军队;采取分化事权的办法,削弱相权;派文臣担任各地州县长官,并在各州府设置通判,以分知州的权利;在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。因此,选项C符合题干内容;选项ABD题干内容中没有显示,应排除。

14.B

【详解】

根据所学知识可知,王安石变法在经济方面实行方田均税法,下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。这一措施限制了官僚和豪绅大地主的隐田漏税行为,增加了国家赋税收入,B项正确;实施募役法使得农民从劳役中解脱出来,保证了劳动时间,促进了生产发展,也增加了政府财政收入,与题干“官僚和大地主”不符,排除A项;通过农田水利法,大力兴建农田水利工程,对农业生产的发展发挥了巨大作用,与题干“官僚和大地主”不符,排除C项;保甲法加强了户籍管理,维护了社会治安,与题干“官僚和大地主”不符,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】

宋太祖重用文官掌握军政大权,宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策。故C项符合题意;武将拥有调兵的权力是唐朝时期,排除A项;实行三省六部制是唐朝措施,排除B项;设立刺史是汉武帝时期,排除D项。故选C项。

16.C

【分析】

【详解】

根据材料“派文臣担任各地州县的长官”可知与宋朝有关。宋太祖实行“杯酒释兵权”解除高级将领的军权后,为加强对地方的控制,派文臣担任各地州县的长官,并且派通判到各州,分散知州的权力,从而使中央集权空前强化,皇权大大加强,故选C;ABD不符合题意,排除。

17.A

【详解】

根据材料“万般皆下品,惟有读书高”可得,这反映出人们对于文化和读书的尊崇和肯定,结合所学知识可得,宋朝实行重文轻武的政策,宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,故选A项;科技发达不符合题意,故排除B项;重武轻文不符合史实,故排除C项;等级森严不符合题意,故排除D项。

18.D

【详解】

根据材料可知,五代十国时期,真正敌对的政权只是个别,绝大多数政权与中原王朝之间仍是君臣隶属关系。这有利于各地经济文化交流,在某种程度上,这就减少了进一步分裂的因素,相反增加了促进国家统一的因素。据此可知,五代十国时期,虽然政权分立,但分裂中蕴含着统一的趋势,故D项正确;五代十国时期根据分裂动荡,未完成统一,排除A项;五代十国局面的出现是藩镇割据的继续,但这与材料主旨不符,排除B项;“北方战乱而南方相对稳定”是南方发展的原因,这与材料主旨不符,材料强调的是五代十国时期,分裂中蕴含着统一的因素,排除C项。

19.D

【详解】

根据“历史评价是对历史现象或事件进行主观的态度与价值的评判”可知“宋朝驿站有利于各地区之间的经济交流”是评价了宋朝驿站的作用,属于历史评价,故选D;ABC都是对历史史实的阐述,不是评价,排除。

20.D

【详解】

由材料可知,前一句诗的意思是:皇上器重英雄豪杰,读书教人如何博得皇上的欢心,只有读书出仕才是正途,其余行业都是“下品”,表现出对“文”的重视,后一句诗表达出宋代军人地位的低下,反映出的主要国策是“重文轻武”,故选D项;材料未体现中央与地方或者强干弱枝,故排除A项;重武轻文说法错误,应是重文轻武,故排除B项;材料没有体现人的地位和人的价值,故排除C项。

21.C

【详解】

依据所学知识可知, 为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大,后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将,武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权,导致军队战斗力大大减弱,宋朝重文轻武政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中 屡屡败北,故C正确;ABD与题意不符,排除。综上答案C。

22.C

【详解】

依据所学可知,宋太祖赵匡胤建立北宋后,为了防止唐末以来藩镇割据、武将拥兵自重的弊端重演,他解除禁军将领及地方藩镇的兵权以加强中央集权,C正确;赵匡胤这样做的目的是为了加强中央集权即加强中央对地方的控制,并不是防止国家分裂,A排除;赵匡胤此举反而削弱了军事力量,B排除;赵匡胤此举不是防止知州权力过大,而是为了防止武将权力过大,相反他还派文臣担任地方长官知州,D排除。故选C。

23.D

【分析】

【详解】

根据材料“宋太祖下令取消节度使收税的权利,除各州留一部分用作地方的必要开支出外,其余一切税收由中央掌控”可知,北宋在各路设转运使规定地方赋税留下一小部分作为地方开支,其余由转运使全部运送中央。这就消除了地方割据的物质基础。这一举措削弱地方割据的经济基础,加强了中央集权。故选D;宋太祖首先解除禁军高级将领的兵权,同时还采取一系列加大文官权力,所以宋朝没有导致武将专权,A错误;材料体现的是对地方管理,分割宰相权力是加强皇权统治,B错误;材料没有体现提高了文官地位,C错误。故选D。

24.A

【详解】

结合所学知识可知,北宋王安石变法措施中募役法的颁布,征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役的官僚等也要交纳役钱,从而限制官僚等的特权,增加政府收入。因此直接有利于缓解政府财政危机的是募役法。选项A符合题意;保甲法,防止农民的反抗,并节省军费,B排除;“均田免粮”,是明末农民大起义时提出的口号,C排除;因功授爵,在王安石变法措施中没有体现,D排除。故选A。

25.D

【详解】

材料体现的是宋朝时期的科举考试中,文举录取人数远超武举人数,这主要和重文轻武政策有关,D正确;ABC与材料无关,排除。故选D。

答案第1页,共2页

1.(2021·四川甘孜·七年级期末)宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝

A.等级森严

B.商业繁荣

C.重农抑商

D.重文轻武

2.(2021·四川苍溪·七年级期末)钱穆在《国史大纲》中写道:“宋王室的一个历世相传的家训,厥为优待士大夫,永远让文人压在武人的头上。”这反映了宋朝的治国策略是( )

A.强干弱枝 B.分解相权 C.民贵君轻 D.重文轻武

3.(2021·四川遂宁·七年级期末)宋代通判“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。通判还有一个职责:“所部官有善否及职事修废,得(容许)刺举(检举)以闻。”由此可见,通判

A.单独掌握地方行政权 B.单独掌握地方军政权

C.单独掌握地方财政权 D.兼有监察权和行政权

4.(2021·四川沐川·七年级期末)独具时代特色的历史词汇在风云流转的时空中,是社会发展的-个个坐标。下表所列词汇中“重文轻武、交子”对应的朝代是

A.唐朝 B.北宋 C.元朝 D.明朝

5.(2021·四川宜宾·七年级期末)“宋初始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施行。”据材料判断通判的作用是

A.削弱宰相权力 B.分解知州权力 C.控制地方财政 D.掌控地方军权

6.(2021·四川省绵阳外国语学校七年级期末)北宋时蔡襄指出:“今世用人,大率以文词进大臣,文士也近侍之臣,文士也;钱谷之司,文士也;边防大帅,文士也;天下转运使,文士也;知州郡文士也。”北宋用人“大率以文词进”有利于

A.强化中央集权 B.加强边疆地区管辖

C.分割宰相权力 D.禁锢思想监视官民

7.(2021·四川广安·七年级期末)北宋时,“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不能及矣。”,这一现象反映了

A.重文轻武的国策 B.君主权力的加强

C.军事力量的落后 D.民族关系的和谐

8.(2021·四川东坡·七年级期末)钱穆在《国史大纲》中写道:“宋王室的一个历世相传的家训,厥为优待士大夫,永远让文人压在武人的头上。”宋王室实行的这一治国理念产生的影响是( )

A.造成强干弱枝的局面 B.使得军队战斗力增强

C.造成重文轻武的局面 D.官僚集团的整体素质下降

9.(2021·四川苍溪·七年级期末)王安石变法的募役法规定:征收役钱,用来雇人到官府服役,原先不服役的官僚等,也要交纳役钱。王安石这一做法,主要是为了( )

A.实现官僚与平民的平等 B.增加政府的财政收入

C.促进农业生产迅速发展 D.增强国家的军事力量

10.(2021·四川泸县·七年级期末)“黄袍加身”“杯酒释兵权”的典故,都与下列哪一历史人物有关?

A.李世民 B.黄巢 C.赵匡胤 D.耶律阿保机

11.(2021·四川甘孜·七年级期末)历史叙述有史实陈述、历史评价等方式。其中,历史评价是指对历史现象或历史事件进行态度与价值的评判表达。下列选项属于历史评价的是

A.唐代发明了新的生产工具曲辕犁和筒车

B.宋朝的重文轻武政策减弱了军队的战斗力

C.明长城东起鸭绿江,西至嘉峪关

D.清朝前期出现了比较成熟的手工业工场

12.(2021·四川大英·七年级期末)北宋被历史学家视为“中国历史上最软弱的一个朝代”。然而在另一方面,北宋却是中国历史上科技发达、文化昌盛、艺术繁荣的朝代之一。造成北宋这种繁盛局面的主要原因是( )

A.重视文教事业,改革和发展了科举制 B.几乎没有发生过战争,国泰民安

C.与外频繁交往,吸收了大量外来文化 D.历代皇帝均励精图治,文治武功

13.(2021·四川广安·七年级期末)元代马端临在《文献通考》中写道:“宋朝设官之制……宰相不专用三省长官。中书、门下并列于外。又别置中书于禁中,是谓政事堂,与枢密院对掌大政。”这段话反映的史实是

A.打击强藩 B.压制武将 C.削弱相权 D.文臣统兵

14.(2021·四川青川·七年级期末)1069年,宋神宗任用王安石主持变法。在变法措施中,使官僚和大地主不能隐瞒土地、逃避赋税,增加国家赋税收入的是( )

A.募役法 B.方田均税法 C.农田水利法 D.保甲法

15.(2021·四川邛崃·七年级期末)北宋建立后,统治者采取了加强中央集权和重文轻武的治国方略。下列选项属于北宋加强中央集权的措施( )

A.武将拥有调兵的权力 B.实行三省六部制

C.中央机构的要职由文臣担任 D.地方设刺史

16.(2021·四川仁寿·七年级期末)这是七年级某班张同学的学习笔记,你认为横线处应填的内容是( )

朝代: 措施:派文臣担任各地州县的长官 作用:中央集权空前强化,皇权大大加强。

A.隋朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

17.(2021·四川雅安·七年级期末)宋人汪洙在《神童诗》中写道:万般皆下品,惟有读书高。这表明宋朝

A.重视文教 B.科技发达 C.重武轻文 D.等级森严

18.(2021·四川东坡·七年级期末)五代十国时期,真正敌对的政权只是个别,绝大多数政权奉中原王朝正朔,称臣纳贡。在某种程度上,这就减少了进一步分裂的因素,相反增加了促进国家统一的因素。这反映了

A.五代十国完成了国家统一 B.藩镇割据导致五代十国局面出现

C.北方战乱而南方相对稳定 D.五代十国时期蕴含着统一的趋势

19.(2021·四川宜宾·七年级期末)历史评价是对历史现象或事件进行主观的态度与价值的评判。下列属于历史评价的是

A.宋朝海外贸易兴盛,设市舶司加以管理

B.宋朝出现了娱乐兼营商业的场所“瓦子”

C.宋朝时期四川出现了最早的纸币“交子”

D.宋朝驿站有利于各地区之间的经济交流

20.(2021·四川巴中·七年级期末)“天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高”、“做人莫做军,做铁莫做针”。这反映宋代统治者推行的主要国策是

A.强干弱枝 B.重武轻文 C.以人为本 D.重文轻武

21.(2021·四川大英·七年级期末)有一种史学观点认为:宋朝某项政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中 屡屡败北。这项政策应该是

A.科举制度 B.三省六部制

C.重文轻武的政策 D.开明的民族政策

22.(2021·四川雅安·七年级期末)赵匡胤解除禁军将领及地方藩镇的兵权是为了

A.防止国家分裂 B.加强军事力量

C.加强中央集权 D.防止知州权力过大

23.(2021·四川仁寿·七年级期末)宋太祖下令取消节度使收税的权利,除各州留一部分用作地方的必要开支出外,其余一切税收由中央掌控。这一举措( )

A.导致了武将专权 B.分割了宰相的权利

C.提高了文官地位 D.加强了中央集权

24.(2021·四川射洪·七年级期末)北宋王安石变法措施中直接有利于缓解政府财政危机的是

A.募役法 B.保甲法 C.“均田免粮” D.因功授爵

25.(2021·四川射洪·七年级期末)据学者统计,“北宋一朝科举考试共录取文士60035人,平均每年约360人;武举考试共录取868人,平均每年约5人”。据此可知宋代政治特点是

A.重农抑商 B.休养生息 C.教育立国 D.重文轻武

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

依据材料“万般皆下品,唯有读书高”,大致意思是所有行业都是低贱的,只有读书入仕才是正途。即读书的行为高于一切。反映了宋朝重文,重读书;“做人莫做军,做铁莫做针”的意思是好男儿不当兵,好铁不做针。反映当时人们重文轻武,不以从军为荣。D项符合题意。由此可知ABC三项不合题意,故选择D。

点睛:材料“宋朝”是时间提示,理解“万般皆下品,唯有读书高”“做人莫做军,做铁莫做针”的意思是解题的关键,说明宋朝比较重视读书,不做军人,结合所学,宋朝为了防止唐末以来武装专横跋扈的弊端重现,实行重文轻武的政策。由此可确定答案。

2.D

【详解】

依据题干“宋王室的一个历世相传的家训,厥为优待士大夫,永远让文人压在武人的头上。”结合课本所学可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖推行“重文轻武”,抑制武将,提升文官地位;重文轻武扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,杜绝了武将跋扈和兵变的情况发生,有利于政权的稳固和社会的安定。D项符合题意。排除ABC三项,故选择D。

3.D

【详解】

结合所学知识,北宋为了加强控制地方设置通判,辅佐知州处理政务,兼有监察权和行政权。D符合题意;材料中的“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决”必须“与守臣通签书施行”表明通判不单独掌握地方行政权。A不符合题意;材料中的“狱讼听断之事”、“ 所部官有善否及职事修废”表明通判掌握司法与监督地方官员的权力。B不符合题意;通判单独掌握地方财政权的说法不全面,C不符合题意;故选D。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,北宋时期,在四川等地出现了世界上最早的纸币—交子。北宋统治害怕出现唐末的藩镇割据的局面,实行了重文轻武的政策。故B正确。ACD均不符合题意,故排除ACD项。故选B。

5.B

【详解】

题干的“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施行。”表明统判与知州、知府等地方长官共同裁决兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,由此可以判断通判的作用是分解知州权力。故B符合题意;削弱宰相权力属于中央方面的措施,通判属于地方官,故A不符合题意;控制地方财政的是转运使,故C不符合题意;通判的作用是分解知州权力,与掌控地方军权无关。故D不符合题意。故选B。

点睛:解题需要抓住关键词“通判”,正确解读题干材料“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(知州、知府等地方长官)通签书施行。”归纳出通判的作用是分解知州权力。

6.A

【详解】

材料反映的是北宋重视“文臣”,其目的是防止武将专权,以利于加强中央集权,A正确;材料不仅仅体现的边防大帅用文士,而且“钱谷之司……天下转运使;知州郡皆文士也”,B错误;材料未涉及宰相权力,C错误;材料未涉及思想方面,D错误。

7.A

【详解】

材料“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不能及矣。”大意是说(相比)状元及第(的荣耀),即使(武将)率领数十万军队,光复幽蓟两地,军队高奏来得胜之歌回朝,在太庙献上胜利捷报,这样的荣耀也是比不上(状元及第)的。可见反映了北宋时期提升文臣地位、抑制武将的政策即重文轻武的国策,故A正确;题干是对比北宋时期文臣与武将的地位,没有体现君主权力的加强,B排除;题干是指武将的功绩难以同文臣相比,没有体现军事力量的落后,C排除;题干是对比北宋时期文臣与武将的地位,没有体现民族关系的问题,D排除。故选A。

8.C

【详解】

根据题干信息“宋王室的一个历世相传的家训,厥为优待士大夫,永远让文人压在武人的头上”,结合所学知识可知,这反映的是宋朝为了防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,实行重文轻武的政策,造成了重文轻武的局面,故C正确,ABC与题意不符,故错误。综上故选C。

9.B

【详解】

根据所学可知,募役法将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不服差役的民户则交纳一定数量的钱,称为免役钱,这一法令是针对北宋“积贫”的局面而采取的,以此来增加政府的财政收入,故B项正确;封建社会实行士农工商的等级制度,排除A项;材料涉及的是财政,排除CD两项。故选B项。

10.C

【详解】

960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,谋士和诸将拿出预备好的黄龙袍披到他的身上,“黄加身袍”,夺取后周政权,建立北宋,赵匡胤就是宋太祖。北宋建立后,宋太祖用“杯酒释兵权”的办法,解除了石守信等大将的兵权,C符合题意;李世民是唐朝的皇帝,A排除;黄巢在唐末领导农民起义,B排除;耶律阿保机建立辽政权,D排除。故选择C。

11.B

【详解】

根据“历史评价是指对历史现象或历史事件进行态度与价值的评判表达”结合所学知识可知,宋朝的重文轻武政策减弱了军队的战斗力是对重文轻武的评价,属于历史评价,B符合题意;ACD项都是对历史事件的客观叙述,属于历史叙述,排除。故选择B。

12.A

【详解】

依据课本所学可知,宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士的名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。在全国范围内营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的政治局面。A正确;D排除;北宋时期与少数民族政权并立,不断发生战争,B排除。宋朝与外有交往,但更多是促进海上贸易的发展,C排除;故选A。

13.C

【详解】

结合所学知识可知,宋朝建立后,宋太祖为了强化中央集权采取的主要措施有:解除禁军将领的兵权,牢牢地控制军队;采取分化事权的办法,削弱相权;派文臣担任各地州县长官,并在各州府设置通判,以分知州的权利;在地方设置转运使,把地方财赋收归中央。因此,选项C符合题干内容;选项ABD题干内容中没有显示,应排除。

14.B

【详解】

根据所学知识可知,王安石变法在经济方面实行方田均税法,下令全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏为五等,作为征收田赋的依据。这一措施限制了官僚和豪绅大地主的隐田漏税行为,增加了国家赋税收入,B项正确;实施募役法使得农民从劳役中解脱出来,保证了劳动时间,促进了生产发展,也增加了政府财政收入,与题干“官僚和大地主”不符,排除A项;通过农田水利法,大力兴建农田水利工程,对农业生产的发展发挥了巨大作用,与题干“官僚和大地主”不符,排除C项;保甲法加强了户籍管理,维护了社会治安,与题干“官僚和大地主”不符,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】

宋太祖重用文官掌握军政大权,宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策。故C项符合题意;武将拥有调兵的权力是唐朝时期,排除A项;实行三省六部制是唐朝措施,排除B项;设立刺史是汉武帝时期,排除D项。故选C项。

16.C

【分析】

【详解】

根据材料“派文臣担任各地州县的长官”可知与宋朝有关。宋太祖实行“杯酒释兵权”解除高级将领的军权后,为加强对地方的控制,派文臣担任各地州县的长官,并且派通判到各州,分散知州的权力,从而使中央集权空前强化,皇权大大加强,故选C;ABD不符合题意,排除。

17.A

【详解】

根据材料“万般皆下品,惟有读书高”可得,这反映出人们对于文化和读书的尊崇和肯定,结合所学知识可得,宋朝实行重文轻武的政策,宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,故选A项;科技发达不符合题意,故排除B项;重武轻文不符合史实,故排除C项;等级森严不符合题意,故排除D项。

18.D

【详解】

根据材料可知,五代十国时期,真正敌对的政权只是个别,绝大多数政权与中原王朝之间仍是君臣隶属关系。这有利于各地经济文化交流,在某种程度上,这就减少了进一步分裂的因素,相反增加了促进国家统一的因素。据此可知,五代十国时期,虽然政权分立,但分裂中蕴含着统一的趋势,故D项正确;五代十国时期根据分裂动荡,未完成统一,排除A项;五代十国局面的出现是藩镇割据的继续,但这与材料主旨不符,排除B项;“北方战乱而南方相对稳定”是南方发展的原因,这与材料主旨不符,材料强调的是五代十国时期,分裂中蕴含着统一的因素,排除C项。

19.D

【详解】

根据“历史评价是对历史现象或事件进行主观的态度与价值的评判”可知“宋朝驿站有利于各地区之间的经济交流”是评价了宋朝驿站的作用,属于历史评价,故选D;ABC都是对历史史实的阐述,不是评价,排除。

20.D

【详解】

由材料可知,前一句诗的意思是:皇上器重英雄豪杰,读书教人如何博得皇上的欢心,只有读书出仕才是正途,其余行业都是“下品”,表现出对“文”的重视,后一句诗表达出宋代军人地位的低下,反映出的主要国策是“重文轻武”,故选D项;材料未体现中央与地方或者强干弱枝,故排除A项;重武轻文说法错误,应是重文轻武,故排除B项;材料没有体现人的地位和人的价值,故排除C项。

21.C

【详解】

依据所学知识可知, 为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大,后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成,当时的文官担任中央和地方的要职,甚至主持军务,地位和待遇高于武将,武将受到多方面的牵制,带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,这严重束缚了统军的指挥权,导致军队战斗力大大减弱,宋朝重文轻武政策的实行,使得中国人丧失了汉朝“犯我强汉者,虽远必诛”的尚武精神,以至其在与辽、西夏、金等少数民族政权的战争中 屡屡败北,故C正确;ABD与题意不符,排除。综上答案C。

22.C

【详解】

依据所学可知,宋太祖赵匡胤建立北宋后,为了防止唐末以来藩镇割据、武将拥兵自重的弊端重演,他解除禁军将领及地方藩镇的兵权以加强中央集权,C正确;赵匡胤这样做的目的是为了加强中央集权即加强中央对地方的控制,并不是防止国家分裂,A排除;赵匡胤此举反而削弱了军事力量,B排除;赵匡胤此举不是防止知州权力过大,而是为了防止武将权力过大,相反他还派文臣担任地方长官知州,D排除。故选C。

23.D

【分析】

【详解】

根据材料“宋太祖下令取消节度使收税的权利,除各州留一部分用作地方的必要开支出外,其余一切税收由中央掌控”可知,北宋在各路设转运使规定地方赋税留下一小部分作为地方开支,其余由转运使全部运送中央。这就消除了地方割据的物质基础。这一举措削弱地方割据的经济基础,加强了中央集权。故选D;宋太祖首先解除禁军高级将领的兵权,同时还采取一系列加大文官权力,所以宋朝没有导致武将专权,A错误;材料体现的是对地方管理,分割宰相权力是加强皇权统治,B错误;材料没有体现提高了文官地位,C错误。故选D。

24.A

【详解】

结合所学知识可知,北宋王安石变法措施中募役法的颁布,征收役钱,用来雇人到官府服役;原先不服役的官僚等也要交纳役钱,从而限制官僚等的特权,增加政府收入。因此直接有利于缓解政府财政危机的是募役法。选项A符合题意;保甲法,防止农民的反抗,并节省军费,B排除;“均田免粮”,是明末农民大起义时提出的口号,C排除;因功授爵,在王安石变法措施中没有体现,D排除。故选A。

25.D

【详解】

材料体现的是宋朝时期的科举考试中,文举录取人数远超武举人数,这主要和重文轻武政策有关,D正确;ABC与材料无关,排除。故选D。

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源