第7课 第1篇 一个消逝了的山村 课件

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

第7课 一个消逝了的山村

任务一:文学常识储备

一、作者档案

【简历】 冯至(1905-1993),现代著名诗人。原名冯承植,河北涿州市人。1921年考入北京大学,1923年后受新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学,5年后获得哲学博士学位,回国任教于同济大学附中。1939年,任教于西南联大外语系。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也十分出色,他的散文清新明澈,别具一格

【作品】 诗集《昨日之歌》《北游及其他》《十四行集》,小说《伍子胥》,散文集《山水》等

【评价】 鲁迅曾称赞他是中国最为杰出的抒情诗人。 汉园诗人李广田也曾说:“冯至先生的散文,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

二、背景链接

《一个消逝了的山村》选自冯至的散文集《山水》。1942年秋,冯至将过去写的10篇散文集在一起,题名《山水》。《山水》出版后,学界对它的评价很高。《山水》中的《一棵老树》和《一个消逝了的山村》最为精纯,前者被称为“白话散文诞生以来的杰作”,后者被称为“我国现代主义散文中的杰作”,“无论从哪一方面说,它都是一个真正的创造,在中国,是独树一帜的”。

二、辨析词义

1.夸耀·夸赞

[辨析] “夸耀”指自我炫耀,含贬义。“夸赞”指赞美、称赞,含褒义。

[情境选词] ①这个人总喜欢_____自己,真讨厌。

②望着丰收在望的庄稼,村民们个个笑逐颜开,_____党的富民政策好。

夸耀

夸赞

2.消逝·消失

[辨析] “消失”指(人或事物)逐渐减少以至没有;不复存在。“消逝”指消失。“消失”表示从存在到不存在,强调过程;“消逝”则包含一个事物随时间的过去而不复存在的意思,强调结果。

[情境选词] ①流星最美的时刻是在它划破长空,即将_____的那一瞬间。

②魔术师的手只是抖动了一下,那条丝带就_____得无影无踪了。

消逝

消失

三、积累词语

[释义]

1.孑然一身:孤孤单单一个人。

2.俯拾皆是:只要低下头来捡取,到处都是,形容地上某类东西、要找的某类例证、文章中的错别字很多。

3.风雨如晦:指白天刮风下雨,天色暗得像黑夜一样。形容政治黑暗,社会不安。

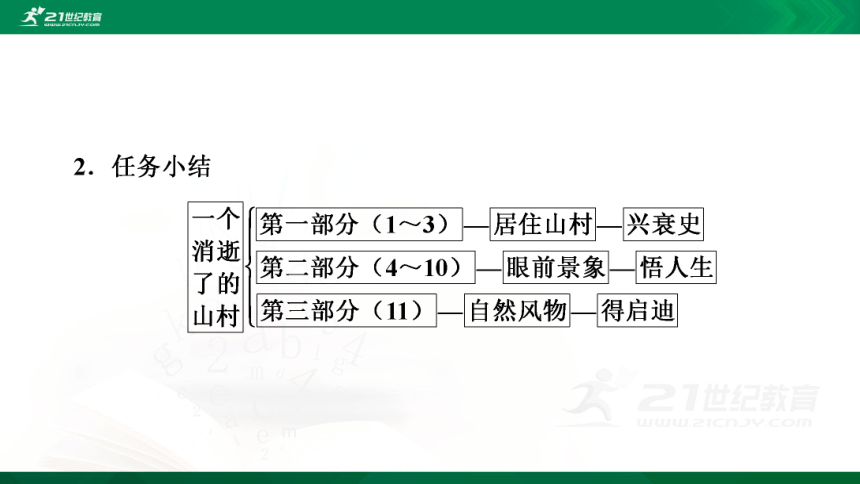

3.文章主旨

作者选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,表达对自然、对人生的独特感悟,生发出时空变幻、物是人非的慨叹,寄寓了作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

任务二:重点突破

微任务一 理解文本内容

【任务导引】

本文专注于平凡的原生态描写,追寻着一个消逝了的山村的余韵,颇有诗意。阅读时要随着作品的描写发挥联想,读出景物描写中蕴含的哲思之美,理解文中对人生、自然、历史的思考。

微任务二 赏析手法

【任务导引】

本文以描写为主,但又把议论缀于其中,还不时插入联想和抒情,似乎有些散漫,但整体仍不失法度。

[明确] 观点一:同意。文章写于1942年,正是抗日战争最艰苦的时期,作者避居山林,寄情山水,对现实和时局表现出一种超然和淡然的态度。文章所写内容不仅与当时国家、民族命运没有什么关系,甚至与作者当时的教书育人生活也没有什么关系,纯粹是在文学艺术的世界里放飞自己的才情与思想。

观点二:不同意。作者并没有完全超越现实。比如文章中写到了“浩劫”,而1942年恰好有一场关乎国家、民族乃至人类的“浩劫”;文章末尾“风雨如晦的时刻”含蓄地点明了时代特点。文章所表达的自然美好、生命美好、人类声息相通等人生感悟,以及末段所寄托的珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望,显然都带有鲜明的时代色彩,对阻止人类之间的杀戮、消除人为的“浩劫”,是一种呼唤和感召。

语言形象生动

【课内挖掘】

本文运用多种修辞手法,语言生动、活泼。例如:“第二天太阳出来一蒸发,草间的菌子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。”运用了比喻和排比的修辞手法,形象地描绘了太阳出来后,草间菌子的色彩斑斓和旺盛的生命力。

【技巧指导】

文章语言形象生动要靠形象化的语言。所谓形象化的语言,就是能够把事物、人物和情景等具体地、生动地描写出来的语言。运用这样的语言,能够生动地刻画出栩栩如生的人物形象,绘声绘色地描写出客观事物、景物的特点,生动逼真地再现某一生活画面,淋漓尽致地抒发自己的情感。

那么,如何使语言形象生动起来呢?有以下几个技巧。

1.运用“五觉法”,多角度进行描写

观察事物的角度不同,人物的感受就不同,而对同一对象的描述角度也就不一样。所谓“五觉法”,就是通过人们的感觉器官(即眼、耳、鼻、舌、皮肤等)充分地接收外界的信息(即光、声、味等),对物体进行多重感知。写景状物时,视觉描写、听觉描写是最主要的两种方式。如果五觉(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉)并用,便会取得更为逼真的艺术效果。

如鲁彦的《听潮》一文中是这样来描写大海“酣睡”时的情景的:

海在我们脚下沉吟着,诗人一般,那声音仿佛是朦胧的月光和玫瑰的晨雾那样温柔,又像是情人的蜜语那样芳醇,低低地,轻轻地,像微风拂过琴弦,像落花飘零在水上。

这段文字从视觉、听觉、触觉、嗅觉等方面全面而立体地展现了一幅“海睡图”,化陌生为熟悉,化抽象为具体,逼真地凸显了大海的特征,融情于景,情景交融,使作者对大海的喜爱之情得到了充分的抒发,也增添了文章的生动性、趣味性。

2.运用“分解法”,使语言丰富、细致

所谓“分解法”,是指在描写场面、写景状物、叙述动作时,将它们分解为若干个细小部分来进行描写的一种方法。这样的描写,能使描写对象具体逼真,富有层次。我们来比较一下下面两个句子:

①罗纳尔多带着球,飞速冲进球门,猛的一脚,把球踢入网底。

②罗纳尔多在中场用胸部熟练地接住同伴传来的球,习惯地用大腿轻轻一颠,使球巧妙地跳过对方防守队员的头顶,接着以灵活逼真的假动作一连晃过四名后卫的阻击,最后避开已经扑到跟前的守门员,几乎连人带球一齐撞进网内。

①句写得非常笼统,而②句则把进球的全过程进行了分解:接到球、用腿颠、越过对方、晃过阻击、避开守门员、进球,然后分别进行描写,这样就使得内容更加具体生动,也使读者如临其境。

3.恰当使用修辞手法和表达方式,使语言生动、准确、鲜明,增强语势

对偶句整齐明快,朗朗上口;排比句内容广博,气势磅礴;反问句观点鲜明,铿锵有力;比喻句形象生动,可读性强;引用诗词、名句,可以增加文化底蕴。此外,句式的灵活运用和搭配也能使语言增色。肯定句与否定句、短句与长句、整句与散句、常式句与变式句、主动句与被动句,它们有序合理地组合,能使语言多姿多彩,曲尽文意。叙述、描写、议论、抒情和说明等多种表达方式的综合运用,能使语言形式多样,活泼灵动,富有韵味。如:

小溪发条条潺潺的请柬给游鱼,游鱼送长长漂荡的水藻给柳岸,柳岸搂款摆细腰的青草给微风,微风妙填一阕蝶恋花给园林。

园林啊园林,园林之中,春风顺着四射的喷泉,不断地喷来,喷来;喷向人家喷向墙,喷入墙内喷向瓦。瓦下草上,春光在小巧的雀翅下,以玻璃窗之熠熠为天气打拍子,而每一拍之内,都倒映着一朵白白的云;春光在黄狗的小眼中,以蝶翼之多事为蓓蕾开Party,而每朵花苞之中,都包藏着瓣瓣芬芳的情书。

这两段文字,语言真切、传神。作者运用多种修辞手法,使语言千姿百态,韵味无穷。第一段,以顶真的形式,把小溪、游鱼、柳岸、微风、园林的活动串联起来,给这童话般的景象增添了如诗如画的韵味。整齐、匀称的句式也有助于情景的描写和情趣的传达。第二段,读来,给人激情;听来,给人想象;想来,妙处难以言传。还有叠词的巧妙运用,“条条”“潺潺”“长长”“熠熠”“白白”“瓣瓣”……这些更增添了文章的节奏感和韵律美。

“石蕴玉而山辉,水怀珠而川媚。”我们必须重视对语言文字的学习和锤炼,学会使用语言文字的技巧,力求使语言形象生动,从而提高我们的文章质量。

生如蝼蚁当立鸿鹄之志

命如纸薄应有不屈之心

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

第7课 一个消逝了的山村

任务一:文学常识储备

一、作者档案

【简历】 冯至(1905-1993),现代著名诗人。原名冯承植,河北涿州市人。1921年考入北京大学,1923年后受新文化运动的影响开始发表新诗。1927年4月出版第一部诗集《昨日之歌》,1929年8月出版第二部诗集《北游及其他》,记录自己大学毕业后的哈尔滨教书生活。1930年赴德国留学,5年后获得哲学博士学位,回国任教于同济大学附中。1939年,任教于西南联大外语系。1941年他创作了一组后来结集为《十四行集》的诗作,影响甚大。冯至的小说与散文也十分出色,他的散文清新明澈,别具一格

【作品】 诗集《昨日之歌》《北游及其他》《十四行集》,小说《伍子胥》,散文集《山水》等

【评价】 鲁迅曾称赞他是中国最为杰出的抒情诗人。 汉园诗人李广田也曾说:“冯至先生的散文,那么明净,那么含蓄,在平凡事物中见出崇高,在朴素文字中见出华美,实在是散文中的精品。”

二、背景链接

《一个消逝了的山村》选自冯至的散文集《山水》。1942年秋,冯至将过去写的10篇散文集在一起,题名《山水》。《山水》出版后,学界对它的评价很高。《山水》中的《一棵老树》和《一个消逝了的山村》最为精纯,前者被称为“白话散文诞生以来的杰作”,后者被称为“我国现代主义散文中的杰作”,“无论从哪一方面说,它都是一个真正的创造,在中国,是独树一帜的”。

二、辨析词义

1.夸耀·夸赞

[辨析] “夸耀”指自我炫耀,含贬义。“夸赞”指赞美、称赞,含褒义。

[情境选词] ①这个人总喜欢_____自己,真讨厌。

②望着丰收在望的庄稼,村民们个个笑逐颜开,_____党的富民政策好。

夸耀

夸赞

2.消逝·消失

[辨析] “消失”指(人或事物)逐渐减少以至没有;不复存在。“消逝”指消失。“消失”表示从存在到不存在,强调过程;“消逝”则包含一个事物随时间的过去而不复存在的意思,强调结果。

[情境选词] ①流星最美的时刻是在它划破长空,即将_____的那一瞬间。

②魔术师的手只是抖动了一下,那条丝带就_____得无影无踪了。

消逝

消失

三、积累词语

[释义]

1.孑然一身:孤孤单单一个人。

2.俯拾皆是:只要低下头来捡取,到处都是,形容地上某类东西、要找的某类例证、文章中的错别字很多。

3.风雨如晦:指白天刮风下雨,天色暗得像黑夜一样。形容政治黑暗,社会不安。

3.文章主旨

作者选取了一个已经消逝了的山村的自然风物,叠加作者丰富的想象,把一个山村的过去和现在交替呈现在读者面前,表达对自然、对人生的独特感悟,生发出时空变幻、物是人非的慨叹,寄寓了作者珍爱自然、珍爱生命、共创和平家园的美好愿望。

任务二:重点突破

微任务一 理解文本内容

【任务导引】

本文专注于平凡的原生态描写,追寻着一个消逝了的山村的余韵,颇有诗意。阅读时要随着作品的描写发挥联想,读出景物描写中蕴含的哲思之美,理解文中对人生、自然、历史的思考。

微任务二 赏析手法

【任务导引】

本文以描写为主,但又把议论缀于其中,还不时插入联想和抒情,似乎有些散漫,但整体仍不失法度。

[明确] 观点一:同意。文章写于1942年,正是抗日战争最艰苦的时期,作者避居山林,寄情山水,对现实和时局表现出一种超然和淡然的态度。文章所写内容不仅与当时国家、民族命运没有什么关系,甚至与作者当时的教书育人生活也没有什么关系,纯粹是在文学艺术的世界里放飞自己的才情与思想。

观点二:不同意。作者并没有完全超越现实。比如文章中写到了“浩劫”,而1942年恰好有一场关乎国家、民族乃至人类的“浩劫”;文章末尾“风雨如晦的时刻”含蓄地点明了时代特点。文章所表达的自然美好、生命美好、人类声息相通等人生感悟,以及末段所寄托的珍爱自然、珍爱生命、珍爱和平、共创人类美好家园的愿望,显然都带有鲜明的时代色彩,对阻止人类之间的杀戮、消除人为的“浩劫”,是一种呼唤和感召。

语言形象生动

【课内挖掘】

本文运用多种修辞手法,语言生动、活泼。例如:“第二天太阳出来一蒸发,草间的菌子,俯拾皆是:有的红如胭脂,青如青苔,褐如牛肝,白如蛋白,还有一种赭色的,放在水里立即变成靛蓝的颜色。”运用了比喻和排比的修辞手法,形象地描绘了太阳出来后,草间菌子的色彩斑斓和旺盛的生命力。

【技巧指导】

文章语言形象生动要靠形象化的语言。所谓形象化的语言,就是能够把事物、人物和情景等具体地、生动地描写出来的语言。运用这样的语言,能够生动地刻画出栩栩如生的人物形象,绘声绘色地描写出客观事物、景物的特点,生动逼真地再现某一生活画面,淋漓尽致地抒发自己的情感。

那么,如何使语言形象生动起来呢?有以下几个技巧。

1.运用“五觉法”,多角度进行描写

观察事物的角度不同,人物的感受就不同,而对同一对象的描述角度也就不一样。所谓“五觉法”,就是通过人们的感觉器官(即眼、耳、鼻、舌、皮肤等)充分地接收外界的信息(即光、声、味等),对物体进行多重感知。写景状物时,视觉描写、听觉描写是最主要的两种方式。如果五觉(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉)并用,便会取得更为逼真的艺术效果。

如鲁彦的《听潮》一文中是这样来描写大海“酣睡”时的情景的:

海在我们脚下沉吟着,诗人一般,那声音仿佛是朦胧的月光和玫瑰的晨雾那样温柔,又像是情人的蜜语那样芳醇,低低地,轻轻地,像微风拂过琴弦,像落花飘零在水上。

这段文字从视觉、听觉、触觉、嗅觉等方面全面而立体地展现了一幅“海睡图”,化陌生为熟悉,化抽象为具体,逼真地凸显了大海的特征,融情于景,情景交融,使作者对大海的喜爱之情得到了充分的抒发,也增添了文章的生动性、趣味性。

2.运用“分解法”,使语言丰富、细致

所谓“分解法”,是指在描写场面、写景状物、叙述动作时,将它们分解为若干个细小部分来进行描写的一种方法。这样的描写,能使描写对象具体逼真,富有层次。我们来比较一下下面两个句子:

①罗纳尔多带着球,飞速冲进球门,猛的一脚,把球踢入网底。

②罗纳尔多在中场用胸部熟练地接住同伴传来的球,习惯地用大腿轻轻一颠,使球巧妙地跳过对方防守队员的头顶,接着以灵活逼真的假动作一连晃过四名后卫的阻击,最后避开已经扑到跟前的守门员,几乎连人带球一齐撞进网内。

①句写得非常笼统,而②句则把进球的全过程进行了分解:接到球、用腿颠、越过对方、晃过阻击、避开守门员、进球,然后分别进行描写,这样就使得内容更加具体生动,也使读者如临其境。

3.恰当使用修辞手法和表达方式,使语言生动、准确、鲜明,增强语势

对偶句整齐明快,朗朗上口;排比句内容广博,气势磅礴;反问句观点鲜明,铿锵有力;比喻句形象生动,可读性强;引用诗词、名句,可以增加文化底蕴。此外,句式的灵活运用和搭配也能使语言增色。肯定句与否定句、短句与长句、整句与散句、常式句与变式句、主动句与被动句,它们有序合理地组合,能使语言多姿多彩,曲尽文意。叙述、描写、议论、抒情和说明等多种表达方式的综合运用,能使语言形式多样,活泼灵动,富有韵味。如:

小溪发条条潺潺的请柬给游鱼,游鱼送长长漂荡的水藻给柳岸,柳岸搂款摆细腰的青草给微风,微风妙填一阕蝶恋花给园林。

园林啊园林,园林之中,春风顺着四射的喷泉,不断地喷来,喷来;喷向人家喷向墙,喷入墙内喷向瓦。瓦下草上,春光在小巧的雀翅下,以玻璃窗之熠熠为天气打拍子,而每一拍之内,都倒映着一朵白白的云;春光在黄狗的小眼中,以蝶翼之多事为蓓蕾开Party,而每朵花苞之中,都包藏着瓣瓣芬芳的情书。

这两段文字,语言真切、传神。作者运用多种修辞手法,使语言千姿百态,韵味无穷。第一段,以顶真的形式,把小溪、游鱼、柳岸、微风、园林的活动串联起来,给这童话般的景象增添了如诗如画的韵味。整齐、匀称的句式也有助于情景的描写和情趣的传达。第二段,读来,给人激情;听来,给人想象;想来,妙处难以言传。还有叠词的巧妙运用,“条条”“潺潺”“长长”“熠熠”“白白”“瓣瓣”……这些更增添了文章的节奏感和韵律美。

“石蕴玉而山辉,水怀珠而川媚。”我们必须重视对语言文字的学习和锤炼,学会使用语言文字的技巧,力求使语言形象生动,从而提高我们的文章质量。

生如蝼蚁当立鸿鹄之志

命如纸薄应有不屈之心

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php