四川省泸州市重点高中2021-2022学年高二下学期入学考试语文试卷(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省泸州市重点高中2021-2022学年高二下学期入学考试语文试卷(Word版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 168.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 19:16:46 | ||

图片预览

文档简介

2022 年春高 2020 级入学考试语文试题

本试卷分为试题卷和答题卡两部分。满分 150 分,考试时间 150 分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、准考证号用 0.5 毫米黑色签字笔填写清楚,同时用 2B 铅笔将考号准确填涂在“准考证号”栏目内。

2.选择题使用 2B 铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦擦干净后再选涂其他答 案; 非选择题用 0.5 毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题卡区域书写的答案无效; 在草稿纸、 试题卷上答题无效。

3.考试结束后将答题卡交回。

一、现代文阅读( 36 分)

(一)论述类文本阅读(本题共 3 小题,9 分)

阅读下面的文字,完成 1-3 题。

很多人以为分餐制源于西方。其实,在历史上,中国是世界上最早实行分餐制的国家,中国分餐制始于周 朝。中国人非常熟悉的“筵席”一词,本身就有分餐的意思。

筵和席实为同义词,都是铺置于地上的坐具,一人一设,区别在于筵长席短。按照《周礼》 的记载, “设 席之法,先设者皆言筵,后加者为席”,之后“案”“俎”“几”等小餐桌也开始分别置于筵席之上。时间久

了,“筵席”二字便合成一个词语。古人用餐往往席地而坐,这样的坐具既适应先秦时代较为低矮的建筑空间,

又适合长袍广袖、以“绔”为下装的坐姿礼仪。今天人们提到“大摆筵席”,很容易想到围坐一桌、觥筹交错 的热闹,但西周时铺筵设席的景象却是贵族们正襟危坐、分坐分食。 “筵席”之上分坐分食,体现的是一种礼 仪。 “夫礼之初,始诸饮食”,在筵席上吃饭得有规矩。西周时,燕飨国宾、册封、祭祀等重大场合,从入席 退席的顺序、座次尊卑,到席间礼仪处处都有极严格的区分,如《礼记 ·礼器》里的“天子之席五重,诸侯之 席三重,大夫再重” 。又如《论语 ·乡党》里的“席不正,不坐,君赐食,必正席先尝之” 。《论语 ·乡党》 描写的属于平民化饮食的“乡饮酒礼”的场景,说明中国早期的分餐制度从贵族的饮食礼仪出发,借助儒家道 德教化的东风, 自上而下传播成主流的饮食文化。两汉时,分餐制得以传承。在汉墓壁画上,经常可以看到一 人一案的宴饮场面。

中国的分餐制又如何演变为合餐制的呢? 魏晋南北朝时期,北方游牧民族带着高椅、胡床南下中原,带来 他们双足垂放的坐姿,也带来他们围坐一炉进餐的饮食习惯,难以想象中原地区自殷商以来的礼制文化在当时 受到了多大的冲击,但明显的改变体现于隋唐时期分餐与共食的并存局面,正如著名的《韩熙载夜宴图》 中既 有分餐,也有共食的座次安排。随后的唐宋之交是中国由门阀大夫世袭制转向士大夫科举制的关键时刻。 “朝 为田舍郎,暮登天子堂”,实现了阶级流动的庶民围坐在高足坐具旁,在宋代鳞次栉比的教坊酒楼、勾栏瓦舍 等公共饮食空间里饮酒听歌。到了明清时候,为尽地主之谊,与客人同桌同食的合餐文化形成制式。可以说, 从分餐到合餐是中国社会心理和饮食文化的一次重大转变,最后以“共食”的形式建构出参与者“共同体认同 感”的饮食文化功能。

从医学的角度看,合餐制的弊端是易导致疾病交叉感染。一些通过飞沫传播的传染性疾病,在“以箸就而 搜之,夹涎入馔”的合餐方式下也更容易扩散,我国幽门螺旋杆菌阳性的感染比例就显著高于欧美国家的平均

值。相比合餐制,分餐制确实能够降低某些疾病的传播风险。所以每当有公共卫生事件发生,提倡改合餐为分 餐的呼声就更高涨。但为何从合餐到分餐的改变不能立竿见影? 结合上千年沉淀下来的社会风俗和中国饮食文 化等原因,合餐到分餐的改变是一个长期的过程,过程会伴随大众心理文化转变温和进行。在日常生活中,人 情往来等社会关系与合餐就食的方式紧密相关。比如,家庭做饭以“户”开火,一家人不会“另分炉灶” ,留 客人吃饭时的劝说词也是“多添一副碗筷的事” 。 “共食”象征团圆美满,人们已经习惯通过“共食”的形式 加深感情。

其实,人们习惯的“共食”与古已有之的分餐制并不矛盾。我们可以用分餐和使用公筷公勺的方式来“共

食” 。在疫情期间,这是更值得推广的家庭就餐方式。

(选自《从分餐到合餐的文化》 ,有删改)

1. 下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( 3 分)

A.在中国的历史上,分餐而食的就餐方式在周王朝时就已经出现,并在两汉时期得到传承。

B.筵和席这两种坐具虽有区别,但都铺设于地,并与先秦时的建筑空间、坐姿礼仪相适应。

C.同象征团圆美满的“共食”方式相比,分餐制能从根本上规避某些传染疾病的传播风险。

D.分餐到合餐经历了一个发展变化的过程。如今,合餐到分餐的改变也并不是一蹴而就的。 2. 下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( 3 分)

A.文章先说分餐制,然后谈分餐到合餐的转变过程,最后就分餐合餐提出了两者兼顾的方法。

B.第 2 段运用引证法,以《礼记 ·礼器》 中的相关记载来论证中国古代席间礼仪制度的严格。

C.第 3 段指出从分餐到合餐的转变主要是因为民族的交流与融合,从而使饮食文化发生变化。

D.第 4 段以家庭做饭、留客劝说词为例,旨在表明合餐就食与人情往来等社会关系紧密相关。 3. 根据原文内容,下列说法正确的一项是(3 分)

A.两汉前,分餐制始终是贵族的专利,在册封、祭祀等重大场合,人们特别重视饮食礼仪。

B.在中国的传统习俗里,合餐制的存在是有其特有的文化、社会意义的,不应“一刀切”。

C.魏晋南北朝时,北方游牧民族给中原带来新的进餐习惯,合餐制已成为当时社会的主流。

D.在公共卫生事件发生时,分餐就食的方式才被提倡,以防止因就餐带来的疾病交叉感染。

(二) 实用类文本阅读(本题共 3 小题,12 分)

阅读下面的材料,完成 4-6 题。

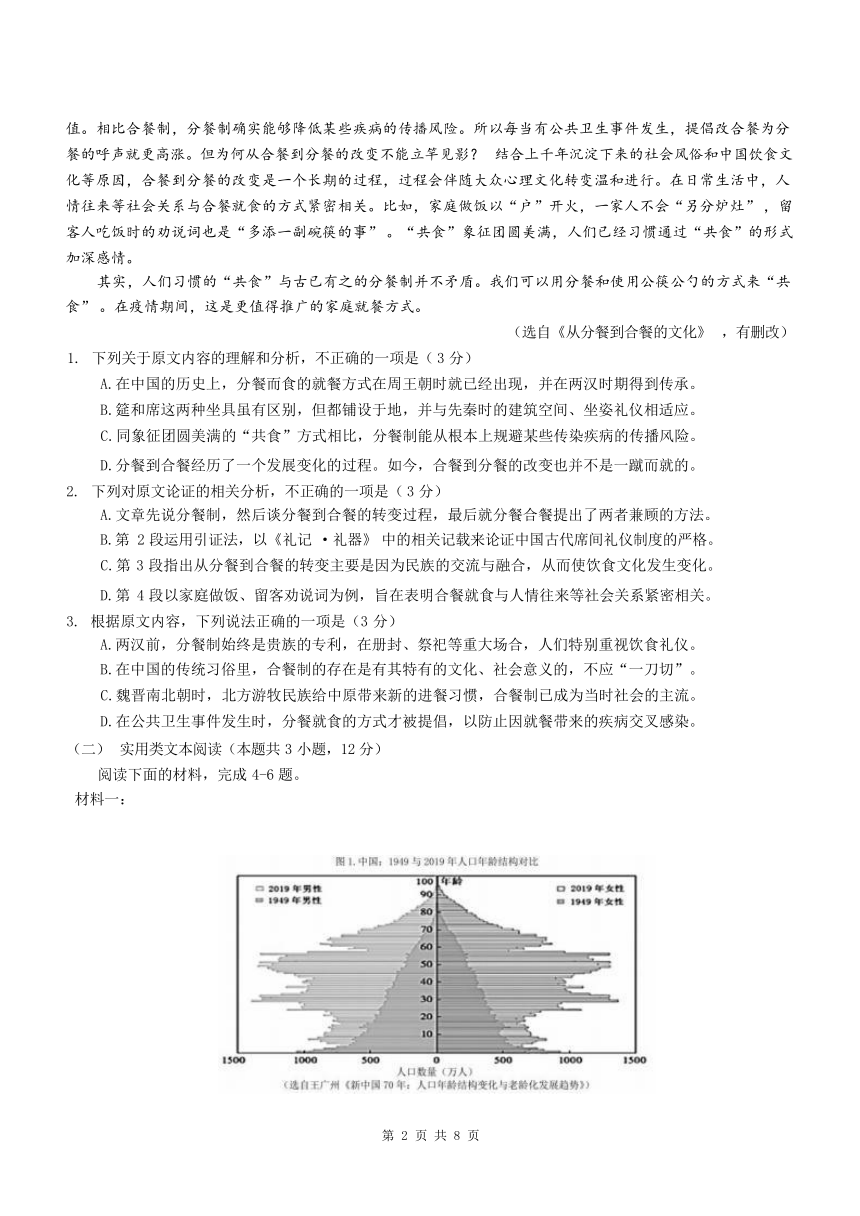

材料一:

材料二:

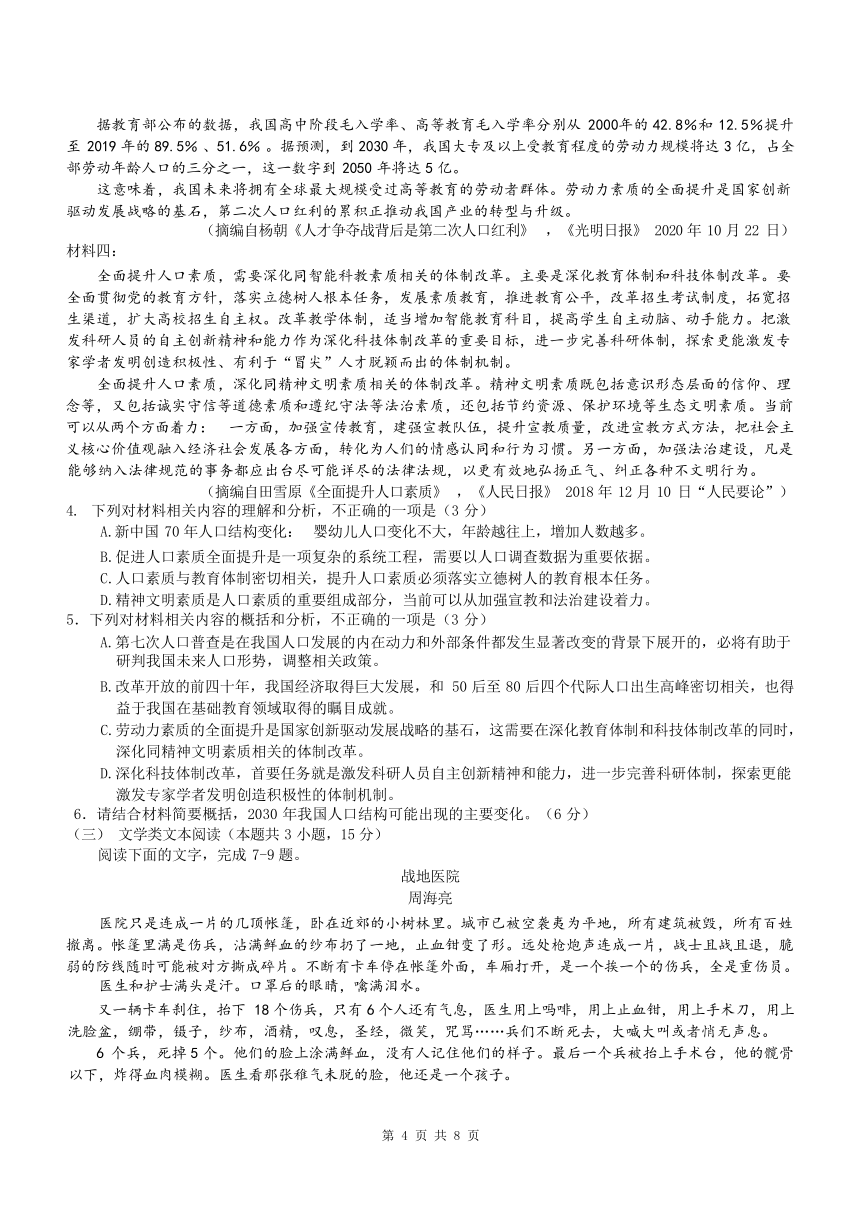

我国已进行过六次人口普查,世界各国也都定期开展人口普查。当前,中国特色社会主义进入新时代,开 展第七次全国人口普查,是完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展的迫切需要。自 2010 年第六 次全国人口普查以来,我国人口发展的内在动力和外部条件发生了显著改变,出现重要转折性变化,人口总规 模增长惯性减弱,劳动年龄人口波动下降,老龄化程度不断加深。开展人口普查,了解人口增长、劳动力供给、 流动人口变化情况,摸清老年人口规模,有助于准确分析判断未来我国人口形势,准确把握人口发展变化的新 情况、新特征和新趋势,深刻认识这些变化对人口安全和经济社会发展带来的挑战和机遇,对于调整完善人口 政策,推动人口结构优化,促进人口素质提升具有重要意义。

(摘编自《国务院第七次全国人口普查领导小组办公室负责人就第七次全国人口普查有关问题答记者林火 灿问》 ,中国经济网 2019 年 11 月 9 日)

材料三:

一个国家或地区的总人口中劳动年龄人口占比较高,少儿与老年抚养负担均相对较轻,便创造了有利于经 济发展的人口条件,从而形成高储蓄和高投资的宏观经济格局。在改革开放的前 40 年间,凭借人口转变后的丰 富人口红利,我国发挥了廉价劳动力的比较优势融入国际分工,创造了经济增长奇迹。在第一次人口红利消耗 殆尽之际,我国即将迎来第二次人口红利。

第二次人口红利主要来源于人力资本提升带来的高投资回报率,提高全要素生产率(全要素生产率即生产 单位作为系统中的各个要素的综合生产率,它的提高就是产业升级与生产力的发展) 的重点将从提高劳动投入 转向提高人力资本。第一次人口红利得益于我国在基础教育领域取得的瞩目成就,九年义务教育的基本普及为 经济发展提供了数亿具有基础教育水平的劳动者。第二次人口红利将受益于我国在高等教育、职业教育等方面 的长期、持续努力。

据教育部公布的数据,我国高中阶段毛入学率、高等教育毛入学率分别从 2000年的 42.8%和 12.5%提升 至 2019 年的 89.5% 、51.6% 。据预测,到 2030 年,我国大专及以上受教育程度的劳动力规模将达 3 亿,占全 部劳动年龄人口的三分之一,这一数字到 2050 年将达 5 亿。

这意味着,我国未来将拥有全球最大规模受过高等教育的劳动者群体。劳动力素质的全面提升是国家创新 驱动发展战略的基石,第二次人口红利的累积正推动我国产业的转型与升级。

(摘编自杨朝《人才争夺战背后是第二次人口红利》 , 《光明日报》 2020 年 10 月 22 日)

材料四:

全面提升人口素质,需要深化同智能科教素质相关的体制改革。主要是深化教育体制和科技体制改革。要 全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,改革招生考试制度,拓宽招 生渠道,扩大高校招生自主权。改革教学体制,适当增加智能教育科目,提高学生自主动脑、动手能力。把激 发科研人员的自主创新精神和能力作为深化科技体制改革的重要目标,进一步完善科研体制,探索更能激发专 家学者发明创造积极性、有利于“冒尖”人才脱颖而出的体制机制。

全面提升人口素质,深化同精神文明素质相关的体制改革。精神文明素质既包括意识形态层面的信仰、理 念等,又包括诚实守信等道德素质和遵纪守法等法治素质,还包括节约资源、保护环境等生态文明素质。当前 可以从两个方面着力: 一方面,加强宣传教育,建强宣教队伍,提升宣教质量,改进宣教方式方法,把社会主 义核心价值观融入经济社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。另一方面,加强法治建设,凡是

能够纳入法律规范的事务都应出台尽可能详尽的法律法规,以更有效地弘扬正气、纠正各种不文明行为。 (摘编自田雪原《全面提升人口素质》 , 《人民日报》 2018 年 12 月 10 日“人民要论”)

4. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3 分)

A.新中国 70 年人口结构变化: 婴幼儿人口变化不大,年龄越往上,增加人数越多。

B.促进人口素质全面提升是一项复杂的系统工程,需要以人口调查数据为重要依据。 C.人口素质与教育体制密切相关,提升人口素质必须落实立德树人的教育根本任务。 D.精神文明素质是人口素质的重要组成部分,当前可以从加强宣教和法治建设着力。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3 分)

A.第七次人口普查是在我国人口发展的内在动力和外部条件都发生显著改变的背景下展开的,必将有助于 研判我国未来人口形势,调整相关政策。

B.改革开放的前四十年,我国经济取得巨大发展,和 50 后至 80 后四个代际人口出生高峰密切相关,也得 益于我国在基础教育领域取得的瞩目成就。

C.劳动力素质的全面提升是国家创新驱动发展战略的基石,这需要在深化教育体制和科技体制改革的同时, 深化同精神文明素质相关的体制改革。

D.深化科技体制改革,首要任务就是激发科研人员自主创新精神和能力,进一步完善科研体制,探索更能 激发专家学者发明创造积极性的体制机制。

6.请结合材料简要概括,2030 年我国人口结构可能出现的主要变化。(6 分)

(三) 文学类文本阅读(本题共 3 小题,15 分)

阅读下面的文字,完成 7-9 题。

战地医院

周海亮

医院只是连成一片的几顶帐篷,卧在近郊的小树林里。城市已被空袭夷为平地,所有建筑被毁,所有百姓 撤离。帐篷里满是伤兵,沾满鲜血的纱布扔了一地,止血钳变了形。远处枪炮声连成一片,战士且战且退,脆 弱的防线随时可能被对方撕成碎片。不断有卡车停在帐篷外面,车厢打开,是一个挨一个的伤兵,全是重伤员。

医生和护士满头是汗。口罩后的眼睛,噙满泪水。

又一辆卡车刹住,抬下 18 个伤兵,只有 6 个人还有气息,医生用上吗啡,用上止血钳,用上手术刀,用上 洗脸盆,绷带,镊子,纱布,酒精,叹息,圣经,微笑,咒骂……兵们不断死去,大喊大叫或者悄无声息。

6 个兵,死掉 5 个。他们的脸上涂满鲜血,没有人记住他们的样子。最后一个兵被抬上手术台,他的髋骨 以下,炸得血肉模糊。医生看那张稚气未脱的脸,他还是一个孩子。

手术紧张地进行着。远处传来“嗒嗒嗒”的声音,医生知道,那是我们的防空炮火在吼叫,但是对敌人的 高空轰炸机来说,那些炮火形同虚设,它们甚至连恐吓或者警告的作用都起不到。

警卫人员跑进来,要求医生和护士马上躲进狭窄阴暗的防空洞。 “飞机就要来了, ”他说, “它们会把这 儿炸成粉末。 ”

医生从兵的身体里,取出一枚子弹。子弹夹在骨缝中,已经变了形。

“你救不了他……谁都救不了他……他终究会死……我们需要马上离开…… ”

医生从兵的身体里,取出一个弹片。弹片被扔到搪瓷盘里,兀 自跳跃,叮当有声。

“听我的,我们先躲一躲…… ”

医生停下手里的动作,他抬起头,看着来人。很多人已经撤进防空洞,帐篷里只剩 9 个人——他,来人, 一名护士,手术台上喘息的士兵,5 个已经死去的士兵。

一颗炮弹在另一个帐篷里炸开,一把变形的剪刀划破帐篷落到他的面前。医生拾起剪刀,扔开,继续他的 手术。

“太危险了! 快走啊,这是上级的命令! ”警卫大声喊叫。

医生没有走。他坚持把手术做完。护士轻握着战士的手,又替医生擦去额上的汗珠。 战士是在手术后死去的。临死前,他咧开嘴巴,有两颗调皮的虎牙。

没有人能够挽救战士的生命。在战场上,死亡是一种必然,只有活着,才是一种偶然。 后来,医生被训斥,长官说: “空袭时必须躲进防空洞,这是命令,你不知道吗? ” 他说: “我知道。 ”

长官说: “你是前线唯一的医生,你的生命远比十个战士的重要百倍,你不知道吗? ” 他说: “我知道。 ”

长官说: “那个士兵虽然可怜,可他身负重伤,即将死去。作为一名身经百战的医生,你难道不知道他终 会死去吗? ”

他说: “我知道。 ”

长官说: “你什么都知道,可是在那时,你为什么一定要做那件毫无意义的事呢? ”

他说: “因为他躺在手术台上,还在喘息……我得让他知道,即使在生命最后一刻,我们,还有他的祖国, 也没有将他抛弃。 ”

(选自《青年博览》 ,有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3 分)

A.小说首段的环境描写,既渲染了战斗的激烈、紧张和医院环境的危险,又为下文情节的展开作铺垫。

B.文中对伤兵的描绘,有群像展现,也有个体的细节描摹,有详有略,让读者深切感受到战争的残酷。

C.“弹片扔到搪瓷盘里,兀自跳跃,叮当有声。 ”以动衬静,以声衬静,凸显战地医院内环境的安静。

D.战地医院里充斥着“叹息,圣经,微笑,咒骂等” ,体现战争时药品的极度匮乏、医生的无能为力。

8.小说中的人物都没有具体的名字,作者为什么这样处理? 请结合全文简要分析。

9.“你为什么一定要做那件毫无意义的事呢? ”这句话对理解本文十分重要。请结合全文谈谈它的作用。

二、古诗文阅读( 34 分)

(一)文言文阅读(本题共 4 小题,19 分)

阅读下面的文言文,完成 10-13 题。

李士谦,字子约,赵郡平棘人也。髫龀丧父,事母以孝闻。伯父玚,深所嗟尚,每称曰:

..

子也。”年十二,魏广平王赞辟开府参军事。后丁母忧,居丧骨立。士谦服阕,舍宅为伽蓝①。

...

“此儿吾家之颜 博览群籍,兼善

天文术数。赵郡王睿举德行,称疾不就。隋有天下,毕志不仕。

李氏宗党豪盛,每至春秋二社,必高会极欢,无不沉醉喧乱。尝集士谦所,盛馔盈前,而先为设黍,谓群

....

从曰: “孔子称黍为五谷之长,荀卿亦云食先黍稷,古人所尚,容可违乎? ”少长肃然,不敢驰惰,退而相谓

曰: “既见君子,方觉吾徒之不德也。 ”家富于财,躬处节俭,每以振施为务。有兄弟分财不均至相阋讼士谦 闻而出财补其少者令与多者相埒兄弟愧惧更相推让卒为善士。有牛犯其田者,士谦牵置凉处饲之,过于本主。 望见盗刈其禾黍者,默而避之。其家僮尝执盗粟者,士谦慰谕之曰: “穷困所致,义无相责。 ”遽令放之。

其后出粟数千石以贷乡人,值年谷不登,债家无以偿,皆来致谢。士谦曰: “吾家余粟,本图振赡,岂求 利哉! ”于是悉召债家,为设酒食,对之燔契。明年大熟,债家争来偿谦,谦一无所受。他年又大饥,士谦罄 竭家资,为之糜粥,赖以全活者将万计。至春,又出粮种,分给贫乏,赵郡农民德之。或谓士谦曰: “子多阴 德。 ”士谦曰: “所谓阴德者何? 犹耳鸣,己独闻之,人无知者。今吾所作,吾子皆知,何阴德之有! ”

士谦平生时为咏怀诗。又尝论刑罚,其略曰: “今之赃重者死,是酷而不惩也。语曰: ‘人不畏死,不可

以死恐之。 ’愚谓此罪宜从肉刑,刖其一趾,再犯者断其右腕。小盗宜黥,又犯则落其所用三指,又不悛下其

.

腕,无不止也。 ”有识者颇以为得治体。

开皇八年,终于家,时年六十六。赵郡士女闻之,莫不流涕曰: “我曾不死,而令李参军死乎! ”会葬者 万余人。乡人条其行状,诣尚书省请先生之谥,事寝不行,遂相与树碑于墓。

(节选自《隋书 卷七十七 列传第四十二》 ,有删节)

【注】 ①伽蓝: 佛寺。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3 分)

A.有兄弟分财/不均至相阋讼/士谦闻/而出财补其少者/令与多者相埒/兄弟愧惧/更相推让/卒为善士 B.有兄弟分财不均/至相阋讼/士谦闻而出财/补其少者/令与多者相埒/兄弟愧惧/更相推让/卒为善士 C.有兄弟分财/不均至相阋讼/士谦闻而出财/补其少者/令与多者相埒/兄弟愧惧/更相推让/卒为善士

D.有兄弟分财不均/至相阋讼/士谦闻/而出财补其少者/令与多者相埒/兄弟愧惧/更相推让/卒为善士 11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3 分)

A.髫龀,垂髫换牙之时。“黄发垂髫”、 “有遗男,始龀,跳往助之”中的“髫”“龀”与此处含义不同。 B.丁母忧,遭逢母亲去世。“丁忧”也称“丁艰”, 指遭逢父母的丧事,父母死后,子女按礼须持丧三年。 C.春秋二社,即春秋两季的社日。社日,是古代劳动人民祭祀土地神的节日,其标志性习俗是祭祀和宴饮。

D.黥,指在脸上刺字涂墨的古代刑罚。黥、刖、杖、笞等均是古代刑罚,程度轻重不一,其中黥比刖更轻。 12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3 分)

A.李士谦事母至孝,淡泊名利。为母守丧,形销骨立; 少为参军,后拒绝举荐,隋朝建立后仍坚持不做官。 B.李士谦勤勉好学,才华横溢。他不仅博览群书,时常写诗,擅长天文术数,对刑罚也有合情合理的见解。 C.李士谦乐善好施,富而不奢。赈济施舍,不惜倾家荡产; 家境殷实,却很节俭,所以招待亲宾常用黍米。

D.李士谦仁厚谦虚,生荣死哀。利益被人侵害,不加追究反予宽慰; 生前受百姓爱戴,死时百姓流涕送葬。 13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。 ( 10 分)

(1) 其后出粟数千石以贷乡人,值年谷不登,债家无以偿,皆来致谢。

(2) 乡人条其行状,诣尚书省请先生之谥,事寝不行,遂相与树碑于墓。

(二) 古诗词阅读(本题共 2 题,9 分)

柳梢青 ·春感

刘辰翁①

铁马蒙毡,银花洒泪,春入愁城。笛里番腔,街头戏鼓,不是歌声。 那堪独坐青灯。想故国、高台月明。辇下风光,山中岁月,海上②心情。

【注】 ①刘辰翁,南宋词人。宋亡以后隐居于故乡江西庐陵山中,从事著述,以此终老。②《汉书 ·苏武传》 记载: “武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。 ” 14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3 分)

A.词题为“春感” ,却春景不多。由“银花” 、“戏鼓”、“月明”等物象推断,这可能是作者在元宵节 有感而作。

B.本词以乐写哀,作者笔下的春天处于元军铁蹄蹂躏之下,曾经风光美好的城市如今却令人心生凄凉,满 怀哀愁。

C.“番腔”、“戏鼓”与辛弃疾《永遇乐 ·京口北固亭怀古》一词中的“神鸦社鼓” ,都重在表现民众麻 木不仁。

D.本词以三个意象作结,从“辇下”到“山中”, 既有空间的转换,又有时间的对比,最后以“海上心情” 收束。

15.本词运用李煜《虞美人》 和苏武的典故,有什么作用? 请结合全词简要分析。 (6 分)

(三) 名篇名句默写(本题共 1 题,6 分) 16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1) 《念奴娇 ·赤壁怀古》 中,诗人凭吊英雄人物,抒发自己壮 志难酬的苦闷心情,只好以一杯清酒祭月的 语句: “ , 。 ”

(2) 柳永《雨霖铃》 一词中刻画分别时痛苦的细节描写是: “ , 。 ”

(3) 韩愈在《师说》一文中提出 ,对于老师 的选择 ,无关年龄长幼和身份贵贱 ,择师的标准应该是: “ , 。 ”

三、语言文字运用(20 分)

阅读下面的文字,完成 17-19 题。

“欢迎来到天宫课堂! ”神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富的“天宫课堂”第一课正式开讲。在 大约 60 分钟的时间里,老师们介绍了空间站工作生活场景, 了微重力环境下细胞学实验、人体运动、液体 表面张力等神奇现象。当一件件太空用品的面纱被掀开、一个个太空实验的原理被揭晓,曾经 的距离也变 得触手可及,印象里“高大上”的科学也变得通俗易懂。来自中国科技馆地面主课堂和广西、四川、香港、澳 门 4 个地面分课堂的孩子们 ,在这场特殊的“天地对话”中收获颇丰。太空课堂 的背后,是中国航天 事业的欣欣向荣。从“嫦娥奔月”到“祝融驭火” ,从“天和筑穹”到“墨子传信”,从“北斗联网”到“天

舟穿梭” 。 ……每一次腾空而起,( )。他们以太空授课的方式,把底气、志气、骨气播撒在胸中,把中

国梦、航天梦昂扬到心里,把知识技能印进脑海里。浩瀚太空的探索里一定会有越来越多的中国足迹。 17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3 分)

A.展示 B.演示 C.展示 D.演示

遥不可及 遥不可及 望尘莫及 望尘莫及

迫不及待 如饥似渴 如饥似渴 迫不及待

精彩纷呈

精彩纷呈

美妙绝伦

美妙绝伦

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( 3 分)

A.一个国家坚持不懈地进取,一代代航天人前后相续的脚步

B.是一个坚持不懈的国家的进取,也是一代代前后相续的航天人的脚步

C.一个坚持不懈的国家的进取,一代代前后相续的航天人的脚步

D.是一个国家坚持不懈的进取,也是一代代航天人前后相续的脚步

19.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( 3 分)

A.把底气、志气、骨气昂扬在胸中,把航天梦、中国梦播撒到心里,把知识技能印进脑海里 B.把底气、志气、骨气昂扬在胸中,把中国梦、航天梦播撒到心里,把知识技能印进脑海里 C.把底气、志气、骨气印在胸中,把航天梦、中国梦昂扬到心里,把知识技能播撒进脑海里

D.把底气、志气、骨气印在胸中,把中国梦、航天梦昂扬到心里,把知识技能播撒进脑海里 20.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15 个字。 (6 分)

孟子朴素的生态意识包含着 ① 。那么,什么是可持续发展的思想呢? 这一思想是人类社会发展的产物, 体现了人类对自身进步与自然环境关系的反思。这种反思反映了人类对之前走过的发展道路的怀疑,也反映了 人类 ② 。人们逐步认识到过去的发展道路是 ③ ,至少是持续不够的,因而是不可取的。唯一可供选择的道 路是走可持续发展之路。可见,千年前孟子的思想,时至今日依然对我们具有很大的启发性和教育性,在人类 社会的发展中散发着燿眼的光芒。

21.某高校对近年来自主招生的生源分布情况进行了调查,请阅读图表,回答问题。(5 分)

根据图表内容,请你谈谈自主招生的现状。

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60 分)

据《中国青年报》 报道: 2021 年 5 月份,上海华东理工大学一名大二男生唐同学为了去看看这个世界,决 定乘坐公交车从上海到北京。一路上他耗时 6 天 5 夜,乘坐了 54 辆公交车,经过了 1291 个站点,弯弯曲曲地 走了 1810 公里,花费了 381 元车费,历经千辛万苦,终于从上海到达北京。

有人说,坐高铁、飞机更加高效快捷,这样坐公交车完全是浪费时间,大学生应该把时间和精力用在更加 有意义的事情上; 有人说通过坐公交车旅行,能够感受祖国各地的风土人情,“在路上”何尝不是一种研学, 这些都是无法从教科书上学到的经历; 还有人认为这位同学有勇气和智慧,这趟属于一个人的旅途有缜密的计 划,有满满的收获……

针对以上事件,你怎么看? 请以南山中学高二学生李华的身份给这位同学写一封信,表明你的态度,阐述

...

你的看法。

要求: 选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题; 不要套作,不得抄袭; 不得泄露个人信息; 不少于 800 字。

2022 年春高 2020 级入学考试语文参考答案

1.C (不合文意。“分餐制能从根本上规避某些传染疾病的传播风险”错。由原文第④段可知,分餐制能够 降低某些疾病的传播风险,但不能从根本上规避。) 2.C (理解有误。“主要是因为民族的交流与融合”错。由原文第③段可知,分餐到合餐的转变受多方面因 素的影响,如民族融合、阶级流动、社会心理等,并未言主次。)

3.B (A 项,不合文意。“分餐制始终是贵族的专利”错。原文第②段说的是“中国早期的分餐制度从贵族的 饮食礼仪出发,借助儒家道德教化的东风,自上而下传播成主流的饮食文化” 。 C 项,理解有误。“合餐 制已成为当时社会的主流”错。由原文第③段可知,魏晋南北朝时期,北方游牧民族南下,中原地区的礼 制文化受到巨大冲击,但合餐制并不是当时社会的主流。D 项,说法绝对。原文第④段说的是“每当有公共 卫生事件发生,提倡改合餐为分餐的呼声就更高涨” 。)

4.A(根据图 1,“年龄越往上,增加人数越多”错误) 5.D(本题考查学生对材料相关内容的概括和分析的能力。D.“深化科技体制改革,首要任务就……”分析 错误,原文表述为“把激发科研人员的自主创新精神和能力作为深化科技体制改革的重要目标”,“重要目 标”不能理解为“首要任务”。 故选 D。)

6.①老年人口数量巨大,少子化严重; ②劳动力数量及占比大幅度降低; ③受过高等教育的劳动者数量及 占比大幅度上升;

7.C(“凸显战地医院内环境的安静”理解错误,凸显的是医生在极度危险的环境之下做手术的全神贯注、 沉着冷静。)

8.①不给人物取名,用表身份和职业的词代替名字,简洁直观体现人物关系,便于读者厘清人物形象和情 节; ②用“战士”“士兵”“兵”泛指所有的士兵,“撂在一起的伤兵们叠股枕臂”“又一堆伤兵扔下”等说 明士兵人数众多,死伤惨烈,无法一一写出名字,表现战争的惨烈; ③长官和医生没有名字,结合二人的 对话,体现了战争中不种身份的人有不同的立场和价值观。(每点 2 分,共 6 分)

9.①与前文“在战场上,死亡是一种必然,只有活着,才是一种偶然”形成照应,凸显战争的残酷。②表 明“长官”关心战争结果的身份特征,关心医生生命,是因为知道医生对整个战斗的作用。③烘托了医生 不怕牺牲、救死扶伤、恪尽职守的医者形象,从而突出战争残酷但个体生命依然应得到尊重的主题。(每点 2 分 , 共 6 分)

10.B(原文: 有兄弟分财不均,至相阋讼,士谦闻而出财,补其少者,令与多者相埒。兄弟愧惧,更相推 让,卒为善士。)

11.A(与此处含义相同,“黄发垂髫”出自《桃花源记》 ,“有遗男,始龀,跳往助之”出自《愚公移山》。) 12.C(用黍米待客不是因为节俭。原文“孔子称黍为五谷之长,荀卿亦云食先黍稷,古人所尚,容可违乎? ” 是为了崇尚古人。)

13.①那以后(李士谦) 拿出几千石粮食来借给同乡,碰上年成歉收,借债的人家没有用来偿还的办法,都 来向(士谦) 表达歉意。(“贷”、 “登”、 “无以” 、“谢”各 1 分,大意 1 分,共 5 分)

②同乡人分条整理了他的事迹,到尚书省请求先生的谥号。事情后来被搁置不提,于是大家一起在(他的) 墓前树了碑。 ( “条” 、“诣” 、“寝” 、“树碑于墓”各 1 分,大意 1 分,共 5 分) 14.C(“民众麻木不仁”理解有误。 “笛里番腔,街头戏鼓,不是歌声”三句写想象中临安元宵鼓吹弹唱 的情景: 横笛中吹奏出来的不是汉家的故音,而是带有北方游牧民族情调的“番腔” ,街头上演出的也不 再是熟悉的故国戏鼓,而是是异族的鼓吹杂戏,一片呕哑之声,身为忠于故国的南宋遗民,听来根本不能 称为“歌声” 。这几句表现了作者对元统治者的义愤。) 15.①“故国高台月明”化用南唐后主李煜《虞美人》 词“故国不堪回首月明中”的情境,表达了作者对南 宋故国的深沉怀念,对山河衰败的感慨。②“海上心情”化用苏武海上牧羊的典故,代表作者矢志守节, 抗击侵略者的民族气节。③运用典故能够以简省的笔墨丰富诗词内容,增加诗词厚重感,具沉郁含蓄之情 致。 (每点 2 分,共 6 分)

16.(1) 人生如梦, 一尊还酹江月。(2) 执手相看泪眼,竟无语凝噎。(3) 道之所存,师之所存也(每空 1 分,与原文不符皆不得分)

17.B (演示,通过某种方式把事物的发展过程向人展示; 展示,清楚地摆出来或明显地表现出来。遥不可及,

指非常遥远、难以得到的东西; 望尘莫及,望得见走在前面的人带起的尘土,却不能追上,比喻远远地落 在后面。如饥似渴,比喻要求很迫切,如同饿了渴了急需饮食那样; 迫不及待,急迫得不能再等待。精彩 纷呈,出色的地方接连不断地表现出来; 美妙绝伦,形容非常美好,没有什么可以比得上的) 18.D (依据前语境“每一次腾空而起” ,按照主语一致原则,排除 A、C 项; 比较定语顺序,再排除 B 项) 19.A(搭配不当,应为底气、志气、骨气昂扬,把航天梦、中国梦播撒,把知识技能印进脑海里; 语序不当, 应为航天梦、中国梦)

20.①可持续发展的思想; ②对今后选择的发展道路的憧憬; ③不可持续的(答对一处 2 分,共 6 分。意思 相近即可。如有其他答案,言之成理也可)

21.①自主招生存在很大的地区差异,体现教育不均衡性; ②生源主要来自直辖市、省会等大城市; ③生源 地级别规模越低,录取比率越小。(答对一处 1 分,两处 3 分,三处满分)

22. 略(参照高考评分标准)

附: 参考译文

李士谦,字子约,是赵郡平棘人。幼年丧父,因侍奉母亲孝顺而闻名。他的伯父李玚深为感叹,经常 称赞说: “这孩子是我们家的颜回啊! ”十二岁时,北魏广平王元赞征召为开府参军事。后来母亲去世, 服丧时消瘦得只剩下一副骨架。士谦服丧期满除服,把宅子改建为寺庙。博览群书,并且擅长天文术数。 (后来) 赵郡王高睿以德行科举荐他,他借口有病而不接受。隋朝得到天下后,他立志不做官。

李家是豪门旺族,每年到春秋两个社祭日,一定举行大宴,竭尽欢乐,人人大醉,喧闹不堪。曾经有 一次在士谦住所聚会,面前满是丰盛的食物,士谦却先为堂房亲属摆出了黄米,对众人说: “孔子称黄米 为五谷之长,荀卿也说吃东西先吃黄米、小米,古人所崇尚的东西,难道能违背吗? ”老少都严肃起来, 不敢放肆懈怠,退席后相互说: “见到君子以后,才发现我们这些人是不够道德的。 ”士谦家里财富很多, 对待自身很节俭,常常致力于救济施舍,家乡有无力办丧事的人家,士谦就赶过去,缺多少供应多少。有 兄弟间分财产不均,以致互相诉讼的,士谦听说后,就拿出自己的财产,补给分得少的,使他和分得多的 相等,兄弟惭愧恐惧,相互推让,终于成了善人。有一次别人的牛闯进他家田里去,士谦把它牵到荫凉处 饲养,比主人饲养得还好。望见有人偷割他家的庄稼,他就不出声地躲开。他家的僮仆曾经捉住偷他粮食 的人,士谦安慰那人说: “穷困使你这样,再没有责怪你的道理。 ”叫人马上将其放了。

后来李士谦拿出几千石粮食借贷给同乡人,正赶上收成不好,借贷人家无法偿还,都来表示道歉。士 谦说: “我家的余粮,本来就是打算救济用的,哪里是为求利的呢! ”于是叫来所有的借债人,为他们摆 设酒食,当着大家烧了借契。第二年大丰收,借债人家争着来偿还,士谦一个都没有接受。又有一年大饥 荒,士谦倾尽家财,为灾民施粥,凭借他活下来的人数以万计。到春天,又拿出粮种,分给贫穷人家。赵 郡的农民感激他。有人对李士谦说: “您的阴德多。 ”士谦说: “所谓阴德是什么? 就像耳鸣,只有自己 听到,别人都不知道。现在我所做的,您都知道了,我哪里有什么阴德! ”

士谦平生善作咏怀诗。他又曾论及刑罚,大约是说: “现今偷盗严重的人被处死,是酷刑但不能戒止 偷盗的行为。有人说: ‘有人不怕死,不要用死来恐吓他。 ’我认为这种罪行应用肉刑,割去他的一根脚 趾,再犯的就砍断他的右腕。小偷小摸应用黥刑,再犯的断其三指,仍然不改的,取其手腕,(偷盗行为) 没有不被戒止的。 ”有见识的人认为他领会了治理的要旨。

开皇八年,士谦死在家中,当时六十六岁。赵郡的男男女女听说了,无不流着泪说: “我们这些人不

死,反而让李参军死了! ”参加葬礼的有一万多人。同乡人整理了他的事迹,到尚书省请求先生的谥号。 事情后来被搁置不提,于是大家一起在他的墓前树了碑。

第 1 页 共 8 页

本试卷分为试题卷和答题卡两部分。满分 150 分,考试时间 150 分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、准考证号用 0.5 毫米黑色签字笔填写清楚,同时用 2B 铅笔将考号准确填涂在“准考证号”栏目内。

2.选择题使用 2B 铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,如需改动,用橡皮擦擦干净后再选涂其他答 案; 非选择题用 0.5 毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题卡区域书写的答案无效; 在草稿纸、 试题卷上答题无效。

3.考试结束后将答题卡交回。

一、现代文阅读( 36 分)

(一)论述类文本阅读(本题共 3 小题,9 分)

阅读下面的文字,完成 1-3 题。

很多人以为分餐制源于西方。其实,在历史上,中国是世界上最早实行分餐制的国家,中国分餐制始于周 朝。中国人非常熟悉的“筵席”一词,本身就有分餐的意思。

筵和席实为同义词,都是铺置于地上的坐具,一人一设,区别在于筵长席短。按照《周礼》 的记载, “设 席之法,先设者皆言筵,后加者为席”,之后“案”“俎”“几”等小餐桌也开始分别置于筵席之上。时间久

了,“筵席”二字便合成一个词语。古人用餐往往席地而坐,这样的坐具既适应先秦时代较为低矮的建筑空间,

又适合长袍广袖、以“绔”为下装的坐姿礼仪。今天人们提到“大摆筵席”,很容易想到围坐一桌、觥筹交错 的热闹,但西周时铺筵设席的景象却是贵族们正襟危坐、分坐分食。 “筵席”之上分坐分食,体现的是一种礼 仪。 “夫礼之初,始诸饮食”,在筵席上吃饭得有规矩。西周时,燕飨国宾、册封、祭祀等重大场合,从入席 退席的顺序、座次尊卑,到席间礼仪处处都有极严格的区分,如《礼记 ·礼器》里的“天子之席五重,诸侯之 席三重,大夫再重” 。又如《论语 ·乡党》里的“席不正,不坐,君赐食,必正席先尝之” 。《论语 ·乡党》 描写的属于平民化饮食的“乡饮酒礼”的场景,说明中国早期的分餐制度从贵族的饮食礼仪出发,借助儒家道 德教化的东风, 自上而下传播成主流的饮食文化。两汉时,分餐制得以传承。在汉墓壁画上,经常可以看到一 人一案的宴饮场面。

中国的分餐制又如何演变为合餐制的呢? 魏晋南北朝时期,北方游牧民族带着高椅、胡床南下中原,带来 他们双足垂放的坐姿,也带来他们围坐一炉进餐的饮食习惯,难以想象中原地区自殷商以来的礼制文化在当时 受到了多大的冲击,但明显的改变体现于隋唐时期分餐与共食的并存局面,正如著名的《韩熙载夜宴图》 中既 有分餐,也有共食的座次安排。随后的唐宋之交是中国由门阀大夫世袭制转向士大夫科举制的关键时刻。 “朝 为田舍郎,暮登天子堂”,实现了阶级流动的庶民围坐在高足坐具旁,在宋代鳞次栉比的教坊酒楼、勾栏瓦舍 等公共饮食空间里饮酒听歌。到了明清时候,为尽地主之谊,与客人同桌同食的合餐文化形成制式。可以说, 从分餐到合餐是中国社会心理和饮食文化的一次重大转变,最后以“共食”的形式建构出参与者“共同体认同 感”的饮食文化功能。

从医学的角度看,合餐制的弊端是易导致疾病交叉感染。一些通过飞沫传播的传染性疾病,在“以箸就而 搜之,夹涎入馔”的合餐方式下也更容易扩散,我国幽门螺旋杆菌阳性的感染比例就显著高于欧美国家的平均

值。相比合餐制,分餐制确实能够降低某些疾病的传播风险。所以每当有公共卫生事件发生,提倡改合餐为分 餐的呼声就更高涨。但为何从合餐到分餐的改变不能立竿见影? 结合上千年沉淀下来的社会风俗和中国饮食文 化等原因,合餐到分餐的改变是一个长期的过程,过程会伴随大众心理文化转变温和进行。在日常生活中,人 情往来等社会关系与合餐就食的方式紧密相关。比如,家庭做饭以“户”开火,一家人不会“另分炉灶” ,留 客人吃饭时的劝说词也是“多添一副碗筷的事” 。 “共食”象征团圆美满,人们已经习惯通过“共食”的形式 加深感情。

其实,人们习惯的“共食”与古已有之的分餐制并不矛盾。我们可以用分餐和使用公筷公勺的方式来“共

食” 。在疫情期间,这是更值得推广的家庭就餐方式。

(选自《从分餐到合餐的文化》 ,有删改)

1. 下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是( 3 分)

A.在中国的历史上,分餐而食的就餐方式在周王朝时就已经出现,并在两汉时期得到传承。

B.筵和席这两种坐具虽有区别,但都铺设于地,并与先秦时的建筑空间、坐姿礼仪相适应。

C.同象征团圆美满的“共食”方式相比,分餐制能从根本上规避某些传染疾病的传播风险。

D.分餐到合餐经历了一个发展变化的过程。如今,合餐到分餐的改变也并不是一蹴而就的。 2. 下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( 3 分)

A.文章先说分餐制,然后谈分餐到合餐的转变过程,最后就分餐合餐提出了两者兼顾的方法。

B.第 2 段运用引证法,以《礼记 ·礼器》 中的相关记载来论证中国古代席间礼仪制度的严格。

C.第 3 段指出从分餐到合餐的转变主要是因为民族的交流与融合,从而使饮食文化发生变化。

D.第 4 段以家庭做饭、留客劝说词为例,旨在表明合餐就食与人情往来等社会关系紧密相关。 3. 根据原文内容,下列说法正确的一项是(3 分)

A.两汉前,分餐制始终是贵族的专利,在册封、祭祀等重大场合,人们特别重视饮食礼仪。

B.在中国的传统习俗里,合餐制的存在是有其特有的文化、社会意义的,不应“一刀切”。

C.魏晋南北朝时,北方游牧民族给中原带来新的进餐习惯,合餐制已成为当时社会的主流。

D.在公共卫生事件发生时,分餐就食的方式才被提倡,以防止因就餐带来的疾病交叉感染。

(二) 实用类文本阅读(本题共 3 小题,12 分)

阅读下面的材料,完成 4-6 题。

材料一:

材料二:

我国已进行过六次人口普查,世界各国也都定期开展人口普查。当前,中国特色社会主义进入新时代,开 展第七次全国人口普查,是完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展的迫切需要。自 2010 年第六 次全国人口普查以来,我国人口发展的内在动力和外部条件发生了显著改变,出现重要转折性变化,人口总规 模增长惯性减弱,劳动年龄人口波动下降,老龄化程度不断加深。开展人口普查,了解人口增长、劳动力供给、 流动人口变化情况,摸清老年人口规模,有助于准确分析判断未来我国人口形势,准确把握人口发展变化的新 情况、新特征和新趋势,深刻认识这些变化对人口安全和经济社会发展带来的挑战和机遇,对于调整完善人口 政策,推动人口结构优化,促进人口素质提升具有重要意义。

(摘编自《国务院第七次全国人口普查领导小组办公室负责人就第七次全国人口普查有关问题答记者林火 灿问》 ,中国经济网 2019 年 11 月 9 日)

材料三:

一个国家或地区的总人口中劳动年龄人口占比较高,少儿与老年抚养负担均相对较轻,便创造了有利于经 济发展的人口条件,从而形成高储蓄和高投资的宏观经济格局。在改革开放的前 40 年间,凭借人口转变后的丰 富人口红利,我国发挥了廉价劳动力的比较优势融入国际分工,创造了经济增长奇迹。在第一次人口红利消耗 殆尽之际,我国即将迎来第二次人口红利。

第二次人口红利主要来源于人力资本提升带来的高投资回报率,提高全要素生产率(全要素生产率即生产 单位作为系统中的各个要素的综合生产率,它的提高就是产业升级与生产力的发展) 的重点将从提高劳动投入 转向提高人力资本。第一次人口红利得益于我国在基础教育领域取得的瞩目成就,九年义务教育的基本普及为 经济发展提供了数亿具有基础教育水平的劳动者。第二次人口红利将受益于我国在高等教育、职业教育等方面 的长期、持续努力。

据教育部公布的数据,我国高中阶段毛入学率、高等教育毛入学率分别从 2000年的 42.8%和 12.5%提升 至 2019 年的 89.5% 、51.6% 。据预测,到 2030 年,我国大专及以上受教育程度的劳动力规模将达 3 亿,占全 部劳动年龄人口的三分之一,这一数字到 2050 年将达 5 亿。

这意味着,我国未来将拥有全球最大规模受过高等教育的劳动者群体。劳动力素质的全面提升是国家创新 驱动发展战略的基石,第二次人口红利的累积正推动我国产业的转型与升级。

(摘编自杨朝《人才争夺战背后是第二次人口红利》 , 《光明日报》 2020 年 10 月 22 日)

材料四:

全面提升人口素质,需要深化同智能科教素质相关的体制改革。主要是深化教育体制和科技体制改革。要 全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,发展素质教育,推进教育公平,改革招生考试制度,拓宽招 生渠道,扩大高校招生自主权。改革教学体制,适当增加智能教育科目,提高学生自主动脑、动手能力。把激 发科研人员的自主创新精神和能力作为深化科技体制改革的重要目标,进一步完善科研体制,探索更能激发专 家学者发明创造积极性、有利于“冒尖”人才脱颖而出的体制机制。

全面提升人口素质,深化同精神文明素质相关的体制改革。精神文明素质既包括意识形态层面的信仰、理 念等,又包括诚实守信等道德素质和遵纪守法等法治素质,还包括节约资源、保护环境等生态文明素质。当前 可以从两个方面着力: 一方面,加强宣传教育,建强宣教队伍,提升宣教质量,改进宣教方式方法,把社会主 义核心价值观融入经济社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。另一方面,加强法治建设,凡是

能够纳入法律规范的事务都应出台尽可能详尽的法律法规,以更有效地弘扬正气、纠正各种不文明行为。 (摘编自田雪原《全面提升人口素质》 , 《人民日报》 2018 年 12 月 10 日“人民要论”)

4. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3 分)

A.新中国 70 年人口结构变化: 婴幼儿人口变化不大,年龄越往上,增加人数越多。

B.促进人口素质全面提升是一项复杂的系统工程,需要以人口调查数据为重要依据。 C.人口素质与教育体制密切相关,提升人口素质必须落实立德树人的教育根本任务。 D.精神文明素质是人口素质的重要组成部分,当前可以从加强宣教和法治建设着力。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是(3 分)

A.第七次人口普查是在我国人口发展的内在动力和外部条件都发生显著改变的背景下展开的,必将有助于 研判我国未来人口形势,调整相关政策。

B.改革开放的前四十年,我国经济取得巨大发展,和 50 后至 80 后四个代际人口出生高峰密切相关,也得 益于我国在基础教育领域取得的瞩目成就。

C.劳动力素质的全面提升是国家创新驱动发展战略的基石,这需要在深化教育体制和科技体制改革的同时, 深化同精神文明素质相关的体制改革。

D.深化科技体制改革,首要任务就是激发科研人员自主创新精神和能力,进一步完善科研体制,探索更能 激发专家学者发明创造积极性的体制机制。

6.请结合材料简要概括,2030 年我国人口结构可能出现的主要变化。(6 分)

(三) 文学类文本阅读(本题共 3 小题,15 分)

阅读下面的文字,完成 7-9 题。

战地医院

周海亮

医院只是连成一片的几顶帐篷,卧在近郊的小树林里。城市已被空袭夷为平地,所有建筑被毁,所有百姓 撤离。帐篷里满是伤兵,沾满鲜血的纱布扔了一地,止血钳变了形。远处枪炮声连成一片,战士且战且退,脆 弱的防线随时可能被对方撕成碎片。不断有卡车停在帐篷外面,车厢打开,是一个挨一个的伤兵,全是重伤员。

医生和护士满头是汗。口罩后的眼睛,噙满泪水。

又一辆卡车刹住,抬下 18 个伤兵,只有 6 个人还有气息,医生用上吗啡,用上止血钳,用上手术刀,用上 洗脸盆,绷带,镊子,纱布,酒精,叹息,圣经,微笑,咒骂……兵们不断死去,大喊大叫或者悄无声息。

6 个兵,死掉 5 个。他们的脸上涂满鲜血,没有人记住他们的样子。最后一个兵被抬上手术台,他的髋骨 以下,炸得血肉模糊。医生看那张稚气未脱的脸,他还是一个孩子。

手术紧张地进行着。远处传来“嗒嗒嗒”的声音,医生知道,那是我们的防空炮火在吼叫,但是对敌人的 高空轰炸机来说,那些炮火形同虚设,它们甚至连恐吓或者警告的作用都起不到。

警卫人员跑进来,要求医生和护士马上躲进狭窄阴暗的防空洞。 “飞机就要来了, ”他说, “它们会把这 儿炸成粉末。 ”

医生从兵的身体里,取出一枚子弹。子弹夹在骨缝中,已经变了形。

“你救不了他……谁都救不了他……他终究会死……我们需要马上离开…… ”

医生从兵的身体里,取出一个弹片。弹片被扔到搪瓷盘里,兀 自跳跃,叮当有声。

“听我的,我们先躲一躲…… ”

医生停下手里的动作,他抬起头,看着来人。很多人已经撤进防空洞,帐篷里只剩 9 个人——他,来人, 一名护士,手术台上喘息的士兵,5 个已经死去的士兵。

一颗炮弹在另一个帐篷里炸开,一把变形的剪刀划破帐篷落到他的面前。医生拾起剪刀,扔开,继续他的 手术。

“太危险了! 快走啊,这是上级的命令! ”警卫大声喊叫。

医生没有走。他坚持把手术做完。护士轻握着战士的手,又替医生擦去额上的汗珠。 战士是在手术后死去的。临死前,他咧开嘴巴,有两颗调皮的虎牙。

没有人能够挽救战士的生命。在战场上,死亡是一种必然,只有活着,才是一种偶然。 后来,医生被训斥,长官说: “空袭时必须躲进防空洞,这是命令,你不知道吗? ” 他说: “我知道。 ”

长官说: “你是前线唯一的医生,你的生命远比十个战士的重要百倍,你不知道吗? ” 他说: “我知道。 ”

长官说: “那个士兵虽然可怜,可他身负重伤,即将死去。作为一名身经百战的医生,你难道不知道他终 会死去吗? ”

他说: “我知道。 ”

长官说: “你什么都知道,可是在那时,你为什么一定要做那件毫无意义的事呢? ”

他说: “因为他躺在手术台上,还在喘息……我得让他知道,即使在生命最后一刻,我们,还有他的祖国, 也没有将他抛弃。 ”

(选自《青年博览》 ,有删改)

7.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3 分)

A.小说首段的环境描写,既渲染了战斗的激烈、紧张和医院环境的危险,又为下文情节的展开作铺垫。

B.文中对伤兵的描绘,有群像展现,也有个体的细节描摹,有详有略,让读者深切感受到战争的残酷。

C.“弹片扔到搪瓷盘里,兀自跳跃,叮当有声。 ”以动衬静,以声衬静,凸显战地医院内环境的安静。

D.战地医院里充斥着“叹息,圣经,微笑,咒骂等” ,体现战争时药品的极度匮乏、医生的无能为力。

8.小说中的人物都没有具体的名字,作者为什么这样处理? 请结合全文简要分析。

9.“你为什么一定要做那件毫无意义的事呢? ”这句话对理解本文十分重要。请结合全文谈谈它的作用。

二、古诗文阅读( 34 分)

(一)文言文阅读(本题共 4 小题,19 分)

阅读下面的文言文,完成 10-13 题。

李士谦,字子约,赵郡平棘人也。髫龀丧父,事母以孝闻。伯父玚,深所嗟尚,每称曰:

..

子也。”年十二,魏广平王赞辟开府参军事。后丁母忧,居丧骨立。士谦服阕,舍宅为伽蓝①。

...

“此儿吾家之颜 博览群籍,兼善

天文术数。赵郡王睿举德行,称疾不就。隋有天下,毕志不仕。

李氏宗党豪盛,每至春秋二社,必高会极欢,无不沉醉喧乱。尝集士谦所,盛馔盈前,而先为设黍,谓群

....

从曰: “孔子称黍为五谷之长,荀卿亦云食先黍稷,古人所尚,容可违乎? ”少长肃然,不敢驰惰,退而相谓

曰: “既见君子,方觉吾徒之不德也。 ”家富于财,躬处节俭,每以振施为务。有兄弟分财不均至相阋讼士谦 闻而出财补其少者令与多者相埒兄弟愧惧更相推让卒为善士。有牛犯其田者,士谦牵置凉处饲之,过于本主。 望见盗刈其禾黍者,默而避之。其家僮尝执盗粟者,士谦慰谕之曰: “穷困所致,义无相责。 ”遽令放之。

其后出粟数千石以贷乡人,值年谷不登,债家无以偿,皆来致谢。士谦曰: “吾家余粟,本图振赡,岂求 利哉! ”于是悉召债家,为设酒食,对之燔契。明年大熟,债家争来偿谦,谦一无所受。他年又大饥,士谦罄 竭家资,为之糜粥,赖以全活者将万计。至春,又出粮种,分给贫乏,赵郡农民德之。或谓士谦曰: “子多阴 德。 ”士谦曰: “所谓阴德者何? 犹耳鸣,己独闻之,人无知者。今吾所作,吾子皆知,何阴德之有! ”

士谦平生时为咏怀诗。又尝论刑罚,其略曰: “今之赃重者死,是酷而不惩也。语曰: ‘人不畏死,不可

以死恐之。 ’愚谓此罪宜从肉刑,刖其一趾,再犯者断其右腕。小盗宜黥,又犯则落其所用三指,又不悛下其

.

腕,无不止也。 ”有识者颇以为得治体。

开皇八年,终于家,时年六十六。赵郡士女闻之,莫不流涕曰: “我曾不死,而令李参军死乎! ”会葬者 万余人。乡人条其行状,诣尚书省请先生之谥,事寝不行,遂相与树碑于墓。

(节选自《隋书 卷七十七 列传第四十二》 ,有删节)

【注】 ①伽蓝: 佛寺。

10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3 分)

A.有兄弟分财/不均至相阋讼/士谦闻/而出财补其少者/令与多者相埒/兄弟愧惧/更相推让/卒为善士 B.有兄弟分财不均/至相阋讼/士谦闻而出财/补其少者/令与多者相埒/兄弟愧惧/更相推让/卒为善士 C.有兄弟分财/不均至相阋讼/士谦闻而出财/补其少者/令与多者相埒/兄弟愧惧/更相推让/卒为善士

D.有兄弟分财不均/至相阋讼/士谦闻/而出财补其少者/令与多者相埒/兄弟愧惧/更相推让/卒为善士 11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3 分)

A.髫龀,垂髫换牙之时。“黄发垂髫”、 “有遗男,始龀,跳往助之”中的“髫”“龀”与此处含义不同。 B.丁母忧,遭逢母亲去世。“丁忧”也称“丁艰”, 指遭逢父母的丧事,父母死后,子女按礼须持丧三年。 C.春秋二社,即春秋两季的社日。社日,是古代劳动人民祭祀土地神的节日,其标志性习俗是祭祀和宴饮。

D.黥,指在脸上刺字涂墨的古代刑罚。黥、刖、杖、笞等均是古代刑罚,程度轻重不一,其中黥比刖更轻。 12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3 分)

A.李士谦事母至孝,淡泊名利。为母守丧,形销骨立; 少为参军,后拒绝举荐,隋朝建立后仍坚持不做官。 B.李士谦勤勉好学,才华横溢。他不仅博览群书,时常写诗,擅长天文术数,对刑罚也有合情合理的见解。 C.李士谦乐善好施,富而不奢。赈济施舍,不惜倾家荡产; 家境殷实,却很节俭,所以招待亲宾常用黍米。

D.李士谦仁厚谦虚,生荣死哀。利益被人侵害,不加追究反予宽慰; 生前受百姓爱戴,死时百姓流涕送葬。 13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。 ( 10 分)

(1) 其后出粟数千石以贷乡人,值年谷不登,债家无以偿,皆来致谢。

(2) 乡人条其行状,诣尚书省请先生之谥,事寝不行,遂相与树碑于墓。

(二) 古诗词阅读(本题共 2 题,9 分)

柳梢青 ·春感

刘辰翁①

铁马蒙毡,银花洒泪,春入愁城。笛里番腔,街头戏鼓,不是歌声。 那堪独坐青灯。想故国、高台月明。辇下风光,山中岁月,海上②心情。

【注】 ①刘辰翁,南宋词人。宋亡以后隐居于故乡江西庐陵山中,从事著述,以此终老。②《汉书 ·苏武传》 记载: “武既至海上,廪食不至,掘野鼠去草实而食之。杖汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落。 ” 14.下列对这首词的赏析,不正确的一项是(3 分)

A.词题为“春感” ,却春景不多。由“银花” 、“戏鼓”、“月明”等物象推断,这可能是作者在元宵节 有感而作。

B.本词以乐写哀,作者笔下的春天处于元军铁蹄蹂躏之下,曾经风光美好的城市如今却令人心生凄凉,满 怀哀愁。

C.“番腔”、“戏鼓”与辛弃疾《永遇乐 ·京口北固亭怀古》一词中的“神鸦社鼓” ,都重在表现民众麻 木不仁。

D.本词以三个意象作结,从“辇下”到“山中”, 既有空间的转换,又有时间的对比,最后以“海上心情” 收束。

15.本词运用李煜《虞美人》 和苏武的典故,有什么作用? 请结合全词简要分析。 (6 分)

(三) 名篇名句默写(本题共 1 题,6 分) 16.补写出下列句子中的空缺部分。

(1) 《念奴娇 ·赤壁怀古》 中,诗人凭吊英雄人物,抒发自己壮 志难酬的苦闷心情,只好以一杯清酒祭月的 语句: “ , 。 ”

(2) 柳永《雨霖铃》 一词中刻画分别时痛苦的细节描写是: “ , 。 ”

(3) 韩愈在《师说》一文中提出 ,对于老师 的选择 ,无关年龄长幼和身份贵贱 ,择师的标准应该是: “ , 。 ”

三、语言文字运用(20 分)

阅读下面的文字,完成 17-19 题。

“欢迎来到天宫课堂! ”神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富的“天宫课堂”第一课正式开讲。在 大约 60 分钟的时间里,老师们介绍了空间站工作生活场景, 了微重力环境下细胞学实验、人体运动、液体 表面张力等神奇现象。当一件件太空用品的面纱被掀开、一个个太空实验的原理被揭晓,曾经 的距离也变 得触手可及,印象里“高大上”的科学也变得通俗易懂。来自中国科技馆地面主课堂和广西、四川、香港、澳 门 4 个地面分课堂的孩子们 ,在这场特殊的“天地对话”中收获颇丰。太空课堂 的背后,是中国航天 事业的欣欣向荣。从“嫦娥奔月”到“祝融驭火” ,从“天和筑穹”到“墨子传信”,从“北斗联网”到“天

舟穿梭” 。 ……每一次腾空而起,( )。他们以太空授课的方式,把底气、志气、骨气播撒在胸中,把中

国梦、航天梦昂扬到心里,把知识技能印进脑海里。浩瀚太空的探索里一定会有越来越多的中国足迹。 17.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3 分)

A.展示 B.演示 C.展示 D.演示

遥不可及 遥不可及 望尘莫及 望尘莫及

迫不及待 如饥似渴 如饥似渴 迫不及待

精彩纷呈

精彩纷呈

美妙绝伦

美妙绝伦

18.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( 3 分)

A.一个国家坚持不懈地进取,一代代航天人前后相续的脚步

B.是一个坚持不懈的国家的进取,也是一代代前后相续的航天人的脚步

C.一个坚持不懈的国家的进取,一代代前后相续的航天人的脚步

D.是一个国家坚持不懈的进取,也是一代代航天人前后相续的脚步

19.文中画波浪线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( 3 分)

A.把底气、志气、骨气昂扬在胸中,把航天梦、中国梦播撒到心里,把知识技能印进脑海里 B.把底气、志气、骨气昂扬在胸中,把中国梦、航天梦播撒到心里,把知识技能印进脑海里 C.把底气、志气、骨气印在胸中,把航天梦、中国梦昂扬到心里,把知识技能播撒进脑海里

D.把底气、志气、骨气印在胸中,把中国梦、航天梦昂扬到心里,把知识技能播撒进脑海里 20.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过 15 个字。 (6 分)

孟子朴素的生态意识包含着 ① 。那么,什么是可持续发展的思想呢? 这一思想是人类社会发展的产物, 体现了人类对自身进步与自然环境关系的反思。这种反思反映了人类对之前走过的发展道路的怀疑,也反映了 人类 ② 。人们逐步认识到过去的发展道路是 ③ ,至少是持续不够的,因而是不可取的。唯一可供选择的道 路是走可持续发展之路。可见,千年前孟子的思想,时至今日依然对我们具有很大的启发性和教育性,在人类 社会的发展中散发着燿眼的光芒。

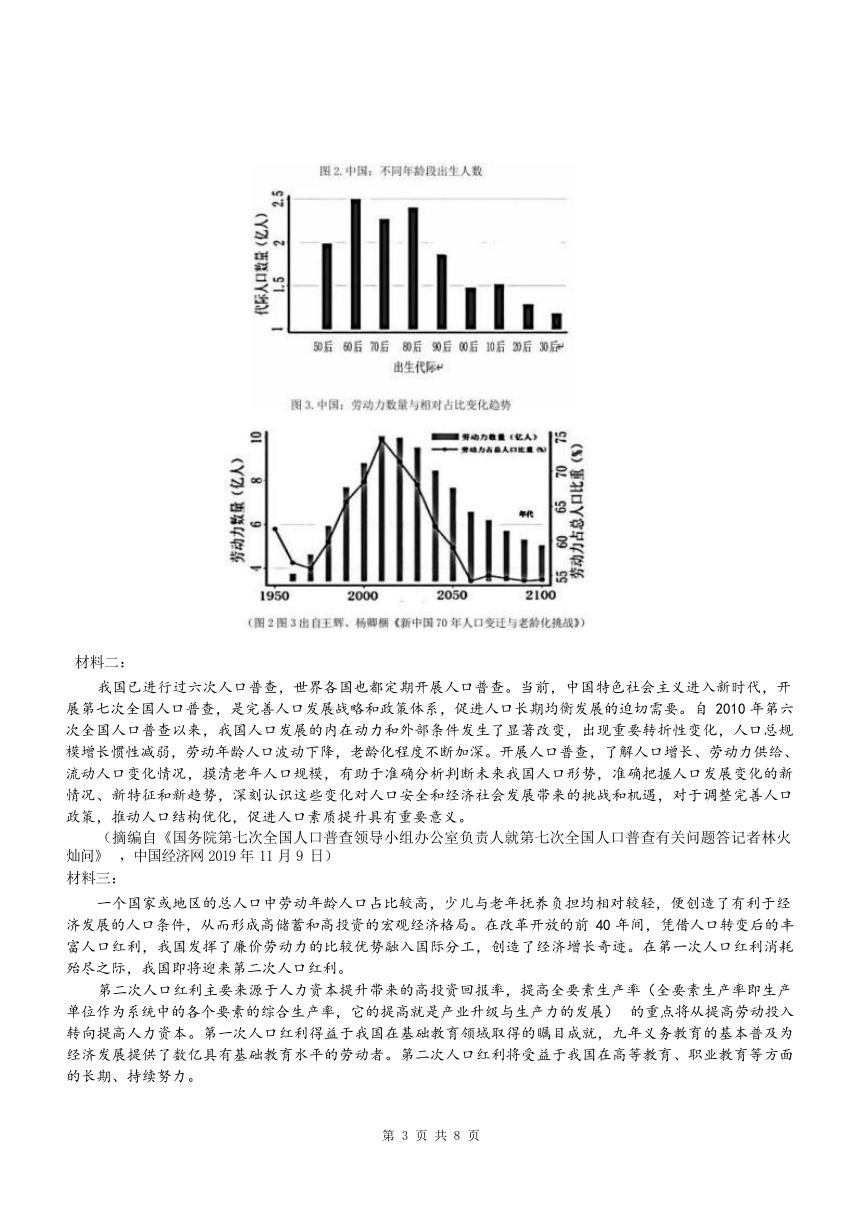

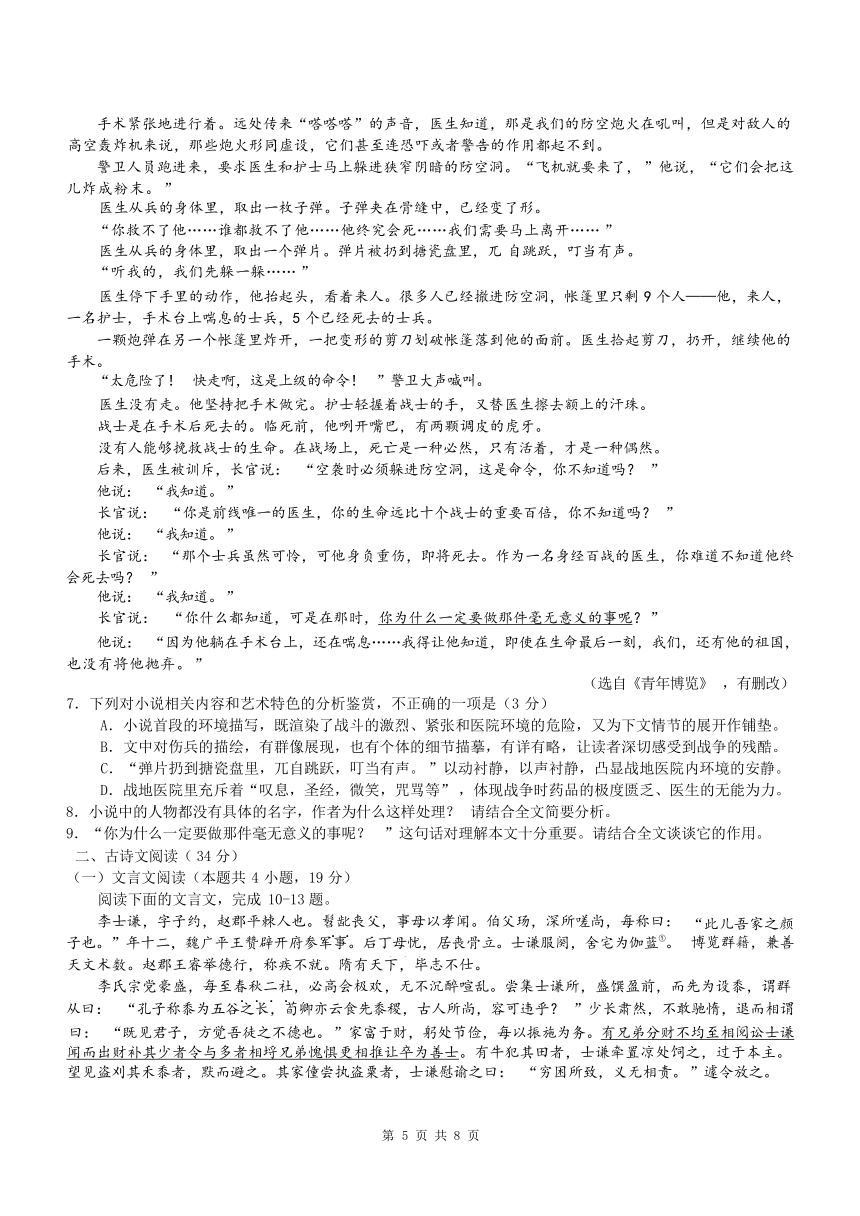

21.某高校对近年来自主招生的生源分布情况进行了调查,请阅读图表,回答问题。(5 分)

根据图表内容,请你谈谈自主招生的现状。

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60 分)

据《中国青年报》 报道: 2021 年 5 月份,上海华东理工大学一名大二男生唐同学为了去看看这个世界,决 定乘坐公交车从上海到北京。一路上他耗时 6 天 5 夜,乘坐了 54 辆公交车,经过了 1291 个站点,弯弯曲曲地 走了 1810 公里,花费了 381 元车费,历经千辛万苦,终于从上海到达北京。

有人说,坐高铁、飞机更加高效快捷,这样坐公交车完全是浪费时间,大学生应该把时间和精力用在更加 有意义的事情上; 有人说通过坐公交车旅行,能够感受祖国各地的风土人情,“在路上”何尝不是一种研学, 这些都是无法从教科书上学到的经历; 还有人认为这位同学有勇气和智慧,这趟属于一个人的旅途有缜密的计 划,有满满的收获……

针对以上事件,你怎么看? 请以南山中学高二学生李华的身份给这位同学写一封信,表明你的态度,阐述

...

你的看法。

要求: 选好角度,确定立意,明确文体,自拟标题; 不要套作,不得抄袭; 不得泄露个人信息; 不少于 800 字。

2022 年春高 2020 级入学考试语文参考答案

1.C (不合文意。“分餐制能从根本上规避某些传染疾病的传播风险”错。由原文第④段可知,分餐制能够 降低某些疾病的传播风险,但不能从根本上规避。) 2.C (理解有误。“主要是因为民族的交流与融合”错。由原文第③段可知,分餐到合餐的转变受多方面因 素的影响,如民族融合、阶级流动、社会心理等,并未言主次。)

3.B (A 项,不合文意。“分餐制始终是贵族的专利”错。原文第②段说的是“中国早期的分餐制度从贵族的 饮食礼仪出发,借助儒家道德教化的东风,自上而下传播成主流的饮食文化” 。 C 项,理解有误。“合餐 制已成为当时社会的主流”错。由原文第③段可知,魏晋南北朝时期,北方游牧民族南下,中原地区的礼 制文化受到巨大冲击,但合餐制并不是当时社会的主流。D 项,说法绝对。原文第④段说的是“每当有公共 卫生事件发生,提倡改合餐为分餐的呼声就更高涨” 。)

4.A(根据图 1,“年龄越往上,增加人数越多”错误) 5.D(本题考查学生对材料相关内容的概括和分析的能力。D.“深化科技体制改革,首要任务就……”分析 错误,原文表述为“把激发科研人员的自主创新精神和能力作为深化科技体制改革的重要目标”,“重要目 标”不能理解为“首要任务”。 故选 D。)

6.①老年人口数量巨大,少子化严重; ②劳动力数量及占比大幅度降低; ③受过高等教育的劳动者数量及 占比大幅度上升;

7.C(“凸显战地医院内环境的安静”理解错误,凸显的是医生在极度危险的环境之下做手术的全神贯注、 沉着冷静。)

8.①不给人物取名,用表身份和职业的词代替名字,简洁直观体现人物关系,便于读者厘清人物形象和情 节; ②用“战士”“士兵”“兵”泛指所有的士兵,“撂在一起的伤兵们叠股枕臂”“又一堆伤兵扔下”等说 明士兵人数众多,死伤惨烈,无法一一写出名字,表现战争的惨烈; ③长官和医生没有名字,结合二人的 对话,体现了战争中不种身份的人有不同的立场和价值观。(每点 2 分,共 6 分)

9.①与前文“在战场上,死亡是一种必然,只有活着,才是一种偶然”形成照应,凸显战争的残酷。②表 明“长官”关心战争结果的身份特征,关心医生生命,是因为知道医生对整个战斗的作用。③烘托了医生 不怕牺牲、救死扶伤、恪尽职守的医者形象,从而突出战争残酷但个体生命依然应得到尊重的主题。(每点 2 分 , 共 6 分)

10.B(原文: 有兄弟分财不均,至相阋讼,士谦闻而出财,补其少者,令与多者相埒。兄弟愧惧,更相推 让,卒为善士。)

11.A(与此处含义相同,“黄发垂髫”出自《桃花源记》 ,“有遗男,始龀,跳往助之”出自《愚公移山》。) 12.C(用黍米待客不是因为节俭。原文“孔子称黍为五谷之长,荀卿亦云食先黍稷,古人所尚,容可违乎? ” 是为了崇尚古人。)

13.①那以后(李士谦) 拿出几千石粮食来借给同乡,碰上年成歉收,借债的人家没有用来偿还的办法,都 来向(士谦) 表达歉意。(“贷”、 “登”、 “无以” 、“谢”各 1 分,大意 1 分,共 5 分)

②同乡人分条整理了他的事迹,到尚书省请求先生的谥号。事情后来被搁置不提,于是大家一起在(他的) 墓前树了碑。 ( “条” 、“诣” 、“寝” 、“树碑于墓”各 1 分,大意 1 分,共 5 分) 14.C(“民众麻木不仁”理解有误。 “笛里番腔,街头戏鼓,不是歌声”三句写想象中临安元宵鼓吹弹唱 的情景: 横笛中吹奏出来的不是汉家的故音,而是带有北方游牧民族情调的“番腔” ,街头上演出的也不 再是熟悉的故国戏鼓,而是是异族的鼓吹杂戏,一片呕哑之声,身为忠于故国的南宋遗民,听来根本不能 称为“歌声” 。这几句表现了作者对元统治者的义愤。) 15.①“故国高台月明”化用南唐后主李煜《虞美人》 词“故国不堪回首月明中”的情境,表达了作者对南 宋故国的深沉怀念,对山河衰败的感慨。②“海上心情”化用苏武海上牧羊的典故,代表作者矢志守节, 抗击侵略者的民族气节。③运用典故能够以简省的笔墨丰富诗词内容,增加诗词厚重感,具沉郁含蓄之情 致。 (每点 2 分,共 6 分)

16.(1) 人生如梦, 一尊还酹江月。(2) 执手相看泪眼,竟无语凝噎。(3) 道之所存,师之所存也(每空 1 分,与原文不符皆不得分)

17.B (演示,通过某种方式把事物的发展过程向人展示; 展示,清楚地摆出来或明显地表现出来。遥不可及,

指非常遥远、难以得到的东西; 望尘莫及,望得见走在前面的人带起的尘土,却不能追上,比喻远远地落 在后面。如饥似渴,比喻要求很迫切,如同饿了渴了急需饮食那样; 迫不及待,急迫得不能再等待。精彩 纷呈,出色的地方接连不断地表现出来; 美妙绝伦,形容非常美好,没有什么可以比得上的) 18.D (依据前语境“每一次腾空而起” ,按照主语一致原则,排除 A、C 项; 比较定语顺序,再排除 B 项) 19.A(搭配不当,应为底气、志气、骨气昂扬,把航天梦、中国梦播撒,把知识技能印进脑海里; 语序不当, 应为航天梦、中国梦)

20.①可持续发展的思想; ②对今后选择的发展道路的憧憬; ③不可持续的(答对一处 2 分,共 6 分。意思 相近即可。如有其他答案,言之成理也可)

21.①自主招生存在很大的地区差异,体现教育不均衡性; ②生源主要来自直辖市、省会等大城市; ③生源 地级别规模越低,录取比率越小。(答对一处 1 分,两处 3 分,三处满分)

22. 略(参照高考评分标准)

附: 参考译文

李士谦,字子约,是赵郡平棘人。幼年丧父,因侍奉母亲孝顺而闻名。他的伯父李玚深为感叹,经常 称赞说: “这孩子是我们家的颜回啊! ”十二岁时,北魏广平王元赞征召为开府参军事。后来母亲去世, 服丧时消瘦得只剩下一副骨架。士谦服丧期满除服,把宅子改建为寺庙。博览群书,并且擅长天文术数。 (后来) 赵郡王高睿以德行科举荐他,他借口有病而不接受。隋朝得到天下后,他立志不做官。

李家是豪门旺族,每年到春秋两个社祭日,一定举行大宴,竭尽欢乐,人人大醉,喧闹不堪。曾经有 一次在士谦住所聚会,面前满是丰盛的食物,士谦却先为堂房亲属摆出了黄米,对众人说: “孔子称黄米 为五谷之长,荀卿也说吃东西先吃黄米、小米,古人所崇尚的东西,难道能违背吗? ”老少都严肃起来, 不敢放肆懈怠,退席后相互说: “见到君子以后,才发现我们这些人是不够道德的。 ”士谦家里财富很多, 对待自身很节俭,常常致力于救济施舍,家乡有无力办丧事的人家,士谦就赶过去,缺多少供应多少。有 兄弟间分财产不均,以致互相诉讼的,士谦听说后,就拿出自己的财产,补给分得少的,使他和分得多的 相等,兄弟惭愧恐惧,相互推让,终于成了善人。有一次别人的牛闯进他家田里去,士谦把它牵到荫凉处 饲养,比主人饲养得还好。望见有人偷割他家的庄稼,他就不出声地躲开。他家的僮仆曾经捉住偷他粮食 的人,士谦安慰那人说: “穷困使你这样,再没有责怪你的道理。 ”叫人马上将其放了。

后来李士谦拿出几千石粮食借贷给同乡人,正赶上收成不好,借贷人家无法偿还,都来表示道歉。士 谦说: “我家的余粮,本来就是打算救济用的,哪里是为求利的呢! ”于是叫来所有的借债人,为他们摆 设酒食,当着大家烧了借契。第二年大丰收,借债人家争着来偿还,士谦一个都没有接受。又有一年大饥 荒,士谦倾尽家财,为灾民施粥,凭借他活下来的人数以万计。到春天,又拿出粮种,分给贫穷人家。赵 郡的农民感激他。有人对李士谦说: “您的阴德多。 ”士谦说: “所谓阴德是什么? 就像耳鸣,只有自己 听到,别人都不知道。现在我所做的,您都知道了,我哪里有什么阴德! ”

士谦平生善作咏怀诗。他又曾论及刑罚,大约是说: “现今偷盗严重的人被处死,是酷刑但不能戒止 偷盗的行为。有人说: ‘有人不怕死,不要用死来恐吓他。 ’我认为这种罪行应用肉刑,割去他的一根脚 趾,再犯的就砍断他的右腕。小偷小摸应用黥刑,再犯的断其三指,仍然不改的,取其手腕,(偷盗行为) 没有不被戒止的。 ”有见识的人认为他领会了治理的要旨。

开皇八年,士谦死在家中,当时六十六岁。赵郡的男男女女听说了,无不流着泪说: “我们这些人不

死,反而让李参军死了! ”参加葬礼的有一万多人。同乡人整理了他的事迹,到尚书省请求先生的谥号。 事情后来被搁置不提,于是大家一起在他的墓前树了碑。

第 1 页 共 8 页

同课章节目录