第4课 中古时期的亚洲 同步练习(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 第4课 中古时期的亚洲 同步练习(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 283.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 21:14:24 | ||

图片预览

文档简介

中古时期的亚洲

一、单选题

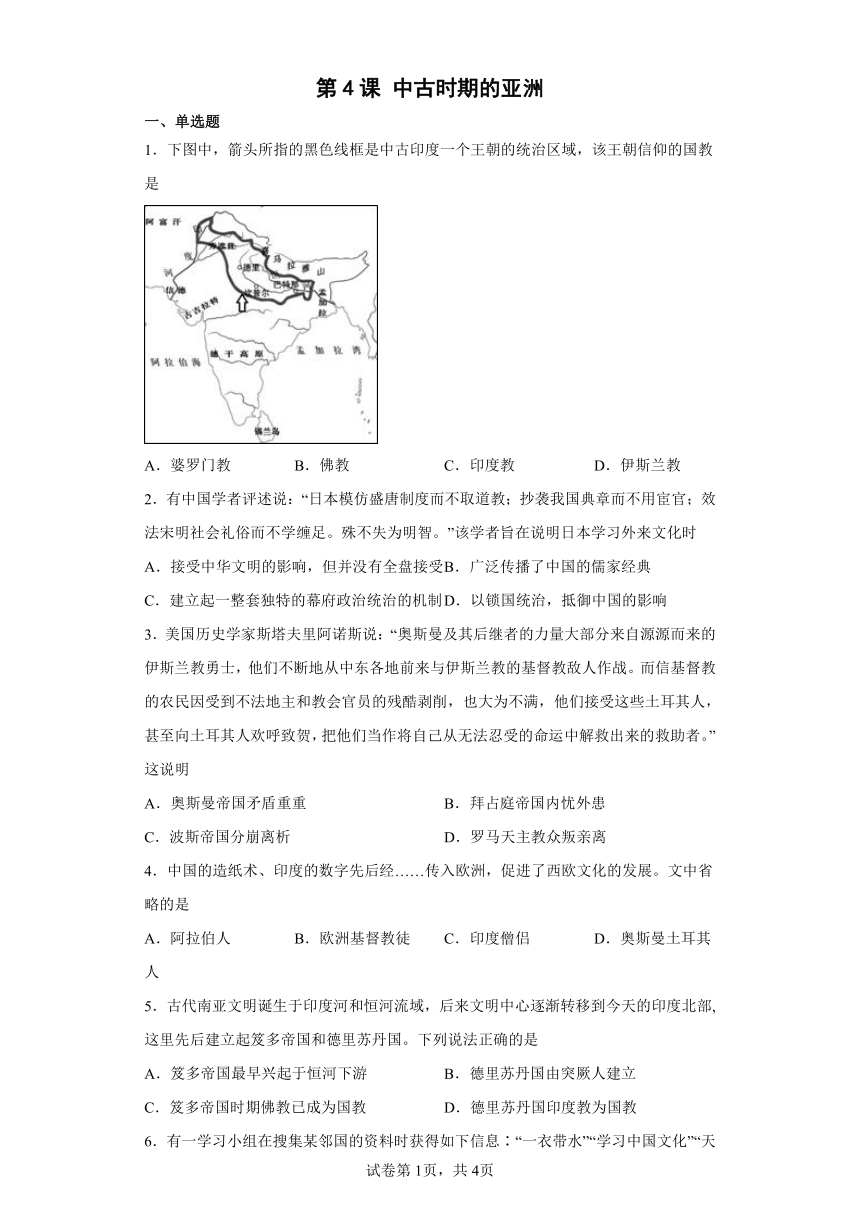

1.下图中,箭头所指的黑色线框是中古印度一个王朝的统治区域,该王朝信仰的国教是

A.婆罗门教 B.佛教 C.印度教 D.伊斯兰教

2.有中国学者评述说:“日本模仿盛唐制度而不取道教;抄袭我国典章而不用宦官;效法宋明社会礼俗而不学缠足。殊不失为明智。”该学者旨在说明日本学习外来文化时

A.接受中华文明的影响,但并没有全盘接受 B.广泛传播了中国的儒家经典

C.建立起一整套独特的幕府政治统治的机制 D.以锁国统治,抵御中国的影响

3.美国历史学家斯塔夫里阿诺斯说:“奥斯曼及其后继者的力量大部分来自源源而来的伊斯兰教勇士,他们不断地从中东各地前来与伊斯兰教的基督教敌人作战。而信基督教的农民因受到不法地主和教会官员的残酷剥削,也大为不满,他们接受这些土耳其人,甚至向土耳其人欢呼致贺,把他们当作将自己从无法忍受的命运中解救出来的救助者。”这说明

A.奥斯曼帝国矛盾重重 B.拜占庭帝国内忧外患

C.波斯帝国分崩离析 D.罗马天主教众叛亲离

4.中国的造纸术、印度的数字先后经……传入欧洲,促进了西欧文化的发展。文中省略的是

A.阿拉伯人 B.欧洲基督教徒 C.印度僧侣 D.奥斯曼土耳其人

5.古代南亚文明诞生于印度河和恒河流域,后来文明中心逐渐转移到今天的印度北部,这里先后建立起笈多帝国和德里苏丹国。下列说法正确的是

A.笈多帝国最早兴起于恒河下游 B.德里苏丹国由突厥人建立

C.笈多帝国时期佛教已成为国教 D.德里苏丹国印度教为国教

6.有一学习小组在搜集某邻国的资料时获得如下信息∶“一衣带水”“学习中国文化”“天皇诏书”“大化改新”“幕府统治”等。由此可知该邻国为

A.印度 B.越南 C.朝鲜 D.日本

7.646年,日本最高统治者颁布改革诏书规定:一切土地收归国家所有,政府把土地按一定标准授予农民,受田农民向国家缴纳田租贡物,并服徭役。这次改革

A.标志日本进入封建社会 B.类似中国西周的井田制

C.与唐朝均田制完全一致 D.效仿西欧的土地庄园制

8.《一千零一夜》是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,以王后给国王讲故事为线索,把几百个故事串联起来,故事分别来自印度、埃及、波斯和两河流域等地。这反映阿拉伯

A.建立起地跨欧亚非三洲的大帝国 B.在广大地区从事陆上和海上贸易

C.继承、发展、融合古代世界文化 D.起着东西方文化交流桥梁的作用

9.在阿拉伯帝国建立之初,“波斯人中有继续信奉祆教的,有改奉伊斯兰教的;罗马人和埃及人中有继续信奉基督教的,有改奉伊斯兰教的;犹太人中有继续信奉犹太教的,有改奉伊斯兰教的”。在这种形势下,帝国统治者采取的最有效措施是

A.推行罗马法律 B.改造伊斯兰教 C.扩大帝国版图 D.翻译异族文化

10.巴格达作为王朝的首都,东濒底格里斯河、西临幼发拉底河的岛屿,是一个世界性的市场。所有的船只都将在这里停泊,顺流而下运来的货物,也将在这里停卸。无疑,它将成为世界上最繁荣的城市。以上内容描述的情形最有可能出现在

A.印加帝国 B.阿拉伯帝国 C.德里苏丹国 D.罗马帝国

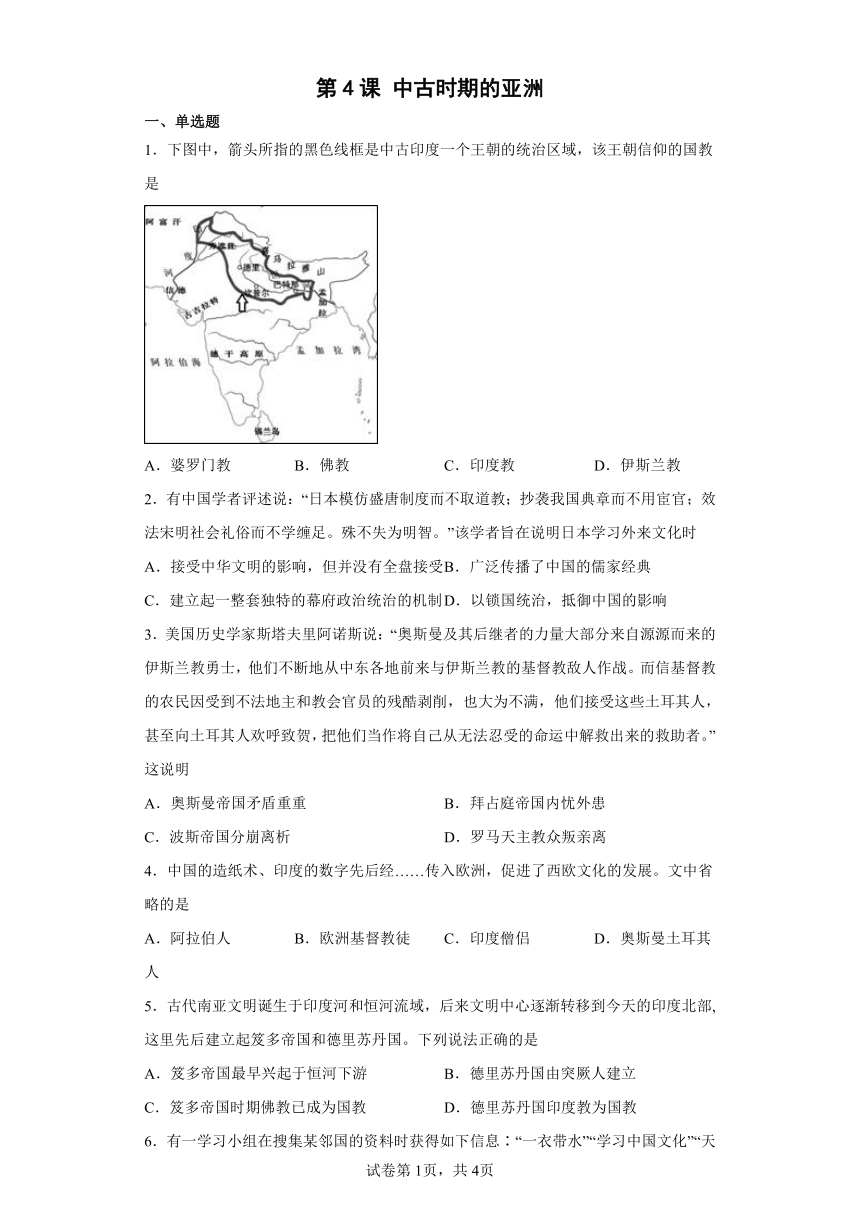

11.下图所示的符号,在我们的学习、生活和工作中运用相当广泛,它的发明者和传播者分别是( )

A.古代印度人、巴比伦人

B.古代阿拉伯人、罗马人

C.古代印度人、阿拉伯人

D.古代阿拉伯人、埃及人

12.公元前6世纪时,释迦牟尼创立宗教,反对婆罗门种姓的优越地位,提出“众生平等”,力图在宗教领域内破除种姓之间的严格界限。这一宗教是

A.佛教 B.道教 C.基督教 D.伊斯兰教

13.《世界文明史》提到“这些史诗表明吠陀早期的那种无忧无虑、喧闹快活的乐观主义正让位给悲观主义、听从摆布的态度;社会……愈来愈严格地按职能和特权区分成不同的阶层”。“这些史诗”出自

A.古代埃及 B.古代希腊 C.古代印度 D.古代巴比伦

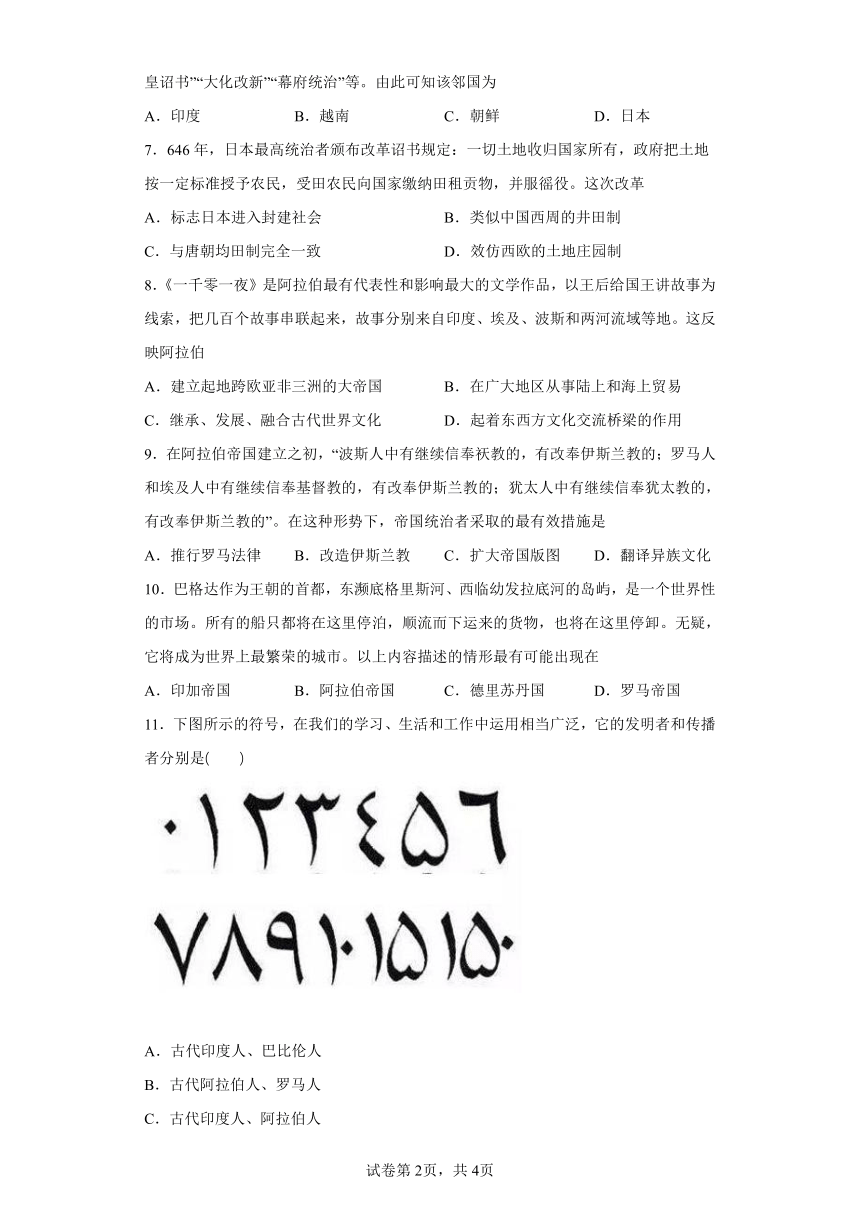

14.下图为韩国大邱市2021年4月出土的8块新罗王朝时期的汉字木简之一,这些木简据考证在公元7世纪初制成,距今约1400年。据此可知,这些木简可用于说明

A.隋唐汉字文化对新罗的影响 B.新罗文化在东亚的突出地位

C.新罗王朝与高丽王朝的关系 D.朝鲜历史上王朝的更替情况

15.12世纪,欧洲掀起了翻译阿拉伯文献的热潮。希腊原始文献经叙利亚文,到阿拉伯文,再被译成拉丁文。亚里士多德和柏拉图的哲学著作、欧几里得和托勒密的科学著作,开始为欧洲人所熟悉。这次大翻译运动的主要背景是

A.文艺复兴在欧洲不断扩展 B.欧洲城市商品经济发展迅猛

C.天主教会势力大幅度衰落 D.东西方交流的渠道开始打通

二、材料分析题

16.阅读下列材料后回答问题。

材料 帝国的庞大规模,它与欧亚大陆各地区的实际联系,它从几大文明中心获得的极为丰富的遗产,都有助于伊斯兰教科学取得实实在在的成就。例如,以“智慧之城”自誉的巴格达,就拥有一批翻译、一个图书馆、一座天文台和一所学校。那里的学者们除了翻译和研究波斯和印度的科学论文外,还翻译和研究希腊科学家和哲学家的著作。

在天文学反面,穆斯林-般接受了前希腊人的基本原则,理论上没有什么重大突破。但是,他们不间断地延续了古人的天文观察,从而使文艺复兴时期的天文学家们获得了约900年的记录,为他们的重大发现提供了依据。

与在天文学方面一样,穆斯林在地理学方面也没取得什么理论上的成就,但是,庞大的帝国疆土、广泛的贸易范围,使他们积累了有关欧亚大陆的系统、可靠的资料。

——(美)斯达夫里阿诺斯《全球通史(上)》

阅读上述材料,概括阿拉伯文明的显著特点以及对世界文明所作的贡献

17.阅读材料,回答问题

13世纪初,蒙古兴起于中国北方,先后灭亡西夏、金和南宋等。大约同时,蒙古发动西征,横扫欧亚大陆。到13世纪中后期,蒙古征服了东起朝鲜,西抵波兰,南至太平洋和波斯湾的广大地区。

运用地图,了解蒙古西征的大致范围,根据相关材料说明蒙古西征的影响。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.A

3.B

4.A

5.B

6.D

7.A

8.C

9.D

10.B

11.C

12.A

13.C

14.A

15.B

16.特点:善于学习,吸收、借鉴各地优秀文化成果。贡献:阿拉伯文化承前启后,沟通中西,阿拉伯人在不同文明之间搭起了文化交流的桥梁,促进了这些地区文化和经济的发展。

17.范围:1219至1225年,成吉思汗发动第一次蒙古西征,以战争手段严惩杀害蒙古使者和商队的中亚大帝国花剌子模国,此次西征远抵里海与黑海以北伊拉克,伊朗,印度等地,为第二次和第三次西征奠定了良好基础。1235至1242年,成吉思汗孙子拔都再次率领西征,远至俄罗斯,匈牙利,波兰等国家和地区,并且建立了第一个元朝西北宗藩国--钦察汗国。1252至1260年,成吉思汗孙子旭烈兀进行第三次西征,远至叙利亚,埃及,伊拉克等国家或地区,并在波斯地区,建立了又一个元朝西北宗藩国--伊利汗国。这三次西征令成吉思汗及其子孙被人称为世界征服者。

影响︰积极︰蒙古帝国在鼎盛时期统治了从东亚到中亚,西亚,东欧的前所未有的巨大帝国。蒙古三次西征,客观上促进了东西方的经济和文化交流,把当时更为先进的中华文明带到了西方,火药,造纸术,印刷术,罗盘等传播到西亚和欧洲,并把少量的西方文明带回中华大地,平衡了双方科技的差距。蒙古铁骑之所到摧毁了许多落后的统治促进了历史的进程。在中国元朝的建立,使得长期处于分裂状态的中国实现统一,也为现在中国的版图奠定了基础。消极︰在西亚至巴比伦时期建立的农田灌溉系统被彻底破坏,大量良田荒芜。在中国繁华的宋朝被消灭,经济文化停滞不前甚至倒退。蒙古军队西征,中途曾大量杀死当地百姓,有的城市甚至被多次屠城,极大地破坏了当地的生产力。蒙古人建立的元朝在中国实行民族分化,激化了民族矛盾,直接导致了元朝的覆灭。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.下图中,箭头所指的黑色线框是中古印度一个王朝的统治区域,该王朝信仰的国教是

A.婆罗门教 B.佛教 C.印度教 D.伊斯兰教

2.有中国学者评述说:“日本模仿盛唐制度而不取道教;抄袭我国典章而不用宦官;效法宋明社会礼俗而不学缠足。殊不失为明智。”该学者旨在说明日本学习外来文化时

A.接受中华文明的影响,但并没有全盘接受 B.广泛传播了中国的儒家经典

C.建立起一整套独特的幕府政治统治的机制 D.以锁国统治,抵御中国的影响

3.美国历史学家斯塔夫里阿诺斯说:“奥斯曼及其后继者的力量大部分来自源源而来的伊斯兰教勇士,他们不断地从中东各地前来与伊斯兰教的基督教敌人作战。而信基督教的农民因受到不法地主和教会官员的残酷剥削,也大为不满,他们接受这些土耳其人,甚至向土耳其人欢呼致贺,把他们当作将自己从无法忍受的命运中解救出来的救助者。”这说明

A.奥斯曼帝国矛盾重重 B.拜占庭帝国内忧外患

C.波斯帝国分崩离析 D.罗马天主教众叛亲离

4.中国的造纸术、印度的数字先后经……传入欧洲,促进了西欧文化的发展。文中省略的是

A.阿拉伯人 B.欧洲基督教徒 C.印度僧侣 D.奥斯曼土耳其人

5.古代南亚文明诞生于印度河和恒河流域,后来文明中心逐渐转移到今天的印度北部,这里先后建立起笈多帝国和德里苏丹国。下列说法正确的是

A.笈多帝国最早兴起于恒河下游 B.德里苏丹国由突厥人建立

C.笈多帝国时期佛教已成为国教 D.德里苏丹国印度教为国教

6.有一学习小组在搜集某邻国的资料时获得如下信息∶“一衣带水”“学习中国文化”“天皇诏书”“大化改新”“幕府统治”等。由此可知该邻国为

A.印度 B.越南 C.朝鲜 D.日本

7.646年,日本最高统治者颁布改革诏书规定:一切土地收归国家所有,政府把土地按一定标准授予农民,受田农民向国家缴纳田租贡物,并服徭役。这次改革

A.标志日本进入封建社会 B.类似中国西周的井田制

C.与唐朝均田制完全一致 D.效仿西欧的土地庄园制

8.《一千零一夜》是阿拉伯最有代表性和影响最大的文学作品,以王后给国王讲故事为线索,把几百个故事串联起来,故事分别来自印度、埃及、波斯和两河流域等地。这反映阿拉伯

A.建立起地跨欧亚非三洲的大帝国 B.在广大地区从事陆上和海上贸易

C.继承、发展、融合古代世界文化 D.起着东西方文化交流桥梁的作用

9.在阿拉伯帝国建立之初,“波斯人中有继续信奉祆教的,有改奉伊斯兰教的;罗马人和埃及人中有继续信奉基督教的,有改奉伊斯兰教的;犹太人中有继续信奉犹太教的,有改奉伊斯兰教的”。在这种形势下,帝国统治者采取的最有效措施是

A.推行罗马法律 B.改造伊斯兰教 C.扩大帝国版图 D.翻译异族文化

10.巴格达作为王朝的首都,东濒底格里斯河、西临幼发拉底河的岛屿,是一个世界性的市场。所有的船只都将在这里停泊,顺流而下运来的货物,也将在这里停卸。无疑,它将成为世界上最繁荣的城市。以上内容描述的情形最有可能出现在

A.印加帝国 B.阿拉伯帝国 C.德里苏丹国 D.罗马帝国

11.下图所示的符号,在我们的学习、生活和工作中运用相当广泛,它的发明者和传播者分别是( )

A.古代印度人、巴比伦人

B.古代阿拉伯人、罗马人

C.古代印度人、阿拉伯人

D.古代阿拉伯人、埃及人

12.公元前6世纪时,释迦牟尼创立宗教,反对婆罗门种姓的优越地位,提出“众生平等”,力图在宗教领域内破除种姓之间的严格界限。这一宗教是

A.佛教 B.道教 C.基督教 D.伊斯兰教

13.《世界文明史》提到“这些史诗表明吠陀早期的那种无忧无虑、喧闹快活的乐观主义正让位给悲观主义、听从摆布的态度;社会……愈来愈严格地按职能和特权区分成不同的阶层”。“这些史诗”出自

A.古代埃及 B.古代希腊 C.古代印度 D.古代巴比伦

14.下图为韩国大邱市2021年4月出土的8块新罗王朝时期的汉字木简之一,这些木简据考证在公元7世纪初制成,距今约1400年。据此可知,这些木简可用于说明

A.隋唐汉字文化对新罗的影响 B.新罗文化在东亚的突出地位

C.新罗王朝与高丽王朝的关系 D.朝鲜历史上王朝的更替情况

15.12世纪,欧洲掀起了翻译阿拉伯文献的热潮。希腊原始文献经叙利亚文,到阿拉伯文,再被译成拉丁文。亚里士多德和柏拉图的哲学著作、欧几里得和托勒密的科学著作,开始为欧洲人所熟悉。这次大翻译运动的主要背景是

A.文艺复兴在欧洲不断扩展 B.欧洲城市商品经济发展迅猛

C.天主教会势力大幅度衰落 D.东西方交流的渠道开始打通

二、材料分析题

16.阅读下列材料后回答问题。

材料 帝国的庞大规模,它与欧亚大陆各地区的实际联系,它从几大文明中心获得的极为丰富的遗产,都有助于伊斯兰教科学取得实实在在的成就。例如,以“智慧之城”自誉的巴格达,就拥有一批翻译、一个图书馆、一座天文台和一所学校。那里的学者们除了翻译和研究波斯和印度的科学论文外,还翻译和研究希腊科学家和哲学家的著作。

在天文学反面,穆斯林-般接受了前希腊人的基本原则,理论上没有什么重大突破。但是,他们不间断地延续了古人的天文观察,从而使文艺复兴时期的天文学家们获得了约900年的记录,为他们的重大发现提供了依据。

与在天文学方面一样,穆斯林在地理学方面也没取得什么理论上的成就,但是,庞大的帝国疆土、广泛的贸易范围,使他们积累了有关欧亚大陆的系统、可靠的资料。

——(美)斯达夫里阿诺斯《全球通史(上)》

阅读上述材料,概括阿拉伯文明的显著特点以及对世界文明所作的贡献

17.阅读材料,回答问题

13世纪初,蒙古兴起于中国北方,先后灭亡西夏、金和南宋等。大约同时,蒙古发动西征,横扫欧亚大陆。到13世纪中后期,蒙古征服了东起朝鲜,西抵波兰,南至太平洋和波斯湾的广大地区。

运用地图,了解蒙古西征的大致范围,根据相关材料说明蒙古西征的影响。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

2.A

3.B

4.A

5.B

6.D

7.A

8.C

9.D

10.B

11.C

12.A

13.C

14.A

15.B

16.特点:善于学习,吸收、借鉴各地优秀文化成果。贡献:阿拉伯文化承前启后,沟通中西,阿拉伯人在不同文明之间搭起了文化交流的桥梁,促进了这些地区文化和经济的发展。

17.范围:1219至1225年,成吉思汗发动第一次蒙古西征,以战争手段严惩杀害蒙古使者和商队的中亚大帝国花剌子模国,此次西征远抵里海与黑海以北伊拉克,伊朗,印度等地,为第二次和第三次西征奠定了良好基础。1235至1242年,成吉思汗孙子拔都再次率领西征,远至俄罗斯,匈牙利,波兰等国家和地区,并且建立了第一个元朝西北宗藩国--钦察汗国。1252至1260年,成吉思汗孙子旭烈兀进行第三次西征,远至叙利亚,埃及,伊拉克等国家或地区,并在波斯地区,建立了又一个元朝西北宗藩国--伊利汗国。这三次西征令成吉思汗及其子孙被人称为世界征服者。

影响︰积极︰蒙古帝国在鼎盛时期统治了从东亚到中亚,西亚,东欧的前所未有的巨大帝国。蒙古三次西征,客观上促进了东西方的经济和文化交流,把当时更为先进的中华文明带到了西方,火药,造纸术,印刷术,罗盘等传播到西亚和欧洲,并把少量的西方文明带回中华大地,平衡了双方科技的差距。蒙古铁骑之所到摧毁了许多落后的统治促进了历史的进程。在中国元朝的建立,使得长期处于分裂状态的中国实现统一,也为现在中国的版图奠定了基础。消极︰在西亚至巴比伦时期建立的农田灌溉系统被彻底破坏,大量良田荒芜。在中国繁华的宋朝被消灭,经济文化停滞不前甚至倒退。蒙古军队西征,中途曾大量杀死当地百姓,有的城市甚至被多次屠城,极大地破坏了当地的生产力。蒙古人建立的元朝在中国实行民族分化,激化了民族矛盾,直接导致了元朝的覆灭。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体