第5课中国古代官员的选拔与管理 同步测试(Word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 第5课中国古代官员的选拔与管理 同步测试(Word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-03-14 21:15:31 | ||

图片预览

文档简介

第5课中国古代官员的选拔与管理

一、单选题

1.史载,唐朝地方医学生考试主要分为平时考试、年终考试、结业考试,平时考试每季度一次,由博士、助教主持;年终考试由州长官及太医署主持;结业考试与太医署医学生毕业考试大致相同,结业后在本州从事医疗活动。这些做法

A.促进了医生业务素质的提升 B.重在规范医学考试的内容

C.推动了科举考试体制的完善 D.表明医学选拔的范围狭窄

2.元初,程朱理学未被官方认可。1313年,元仁宗设立科举法,以《大学》《论语》《孟子》《中庸》为主要考试内容,以朱熹的《四书章句集注》为标准答案。这一变化

A.确立了儒学的正统地位 B.开启了八股取士的先河

C.彰显了蒙元政权合法性 D.扩大了元朝的统治基础

3.汉代实施考课制度,由上级对下级官员的品行作为进行考核,作为对官员赏罚黜陟的依据。下图为在四川出土的东汉“考课”画像砖。该画像砖的史料价值在于

A.寄托了人民对清官政治的期待 B.表现出制度的严肃性和科学性

C.反映了其对政治生活影响巨大 D.说明考课成为政治压榨的手段

4.唐朝诗人刘禹锡在《乌衣巷》中写道:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”其中导致“王谢堂前燕”“飞入寻常百姓家”的根本原因是

A.魏晋以来士族阶层的衰落 B.隋唐以来科举制度的确立

C.魏晋以来社会经济的发展 D.隋唐以来中央集权的强化

5.下表是对唐玄宗和唐宪宗时期宰相出身的统计:

由表可知

A.科举制逐渐发展完善 B.社会的发展需要进一步打破桎梏

C.士族控制了国家政权 D.君主专制权力受到世家极大制约

6.《欧阳文忠公文集》记载:“窃以国家取士之制,比于前世,最号至公……各糊名、耆录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所僧爱薄厚于其间。”欧阳修的这一记载,说明北宋

A.科举制度更强调公平 B.更加重视家庭门第观念

C.社会流动性更加艰难 D.宋词创作进入鼎盛时期

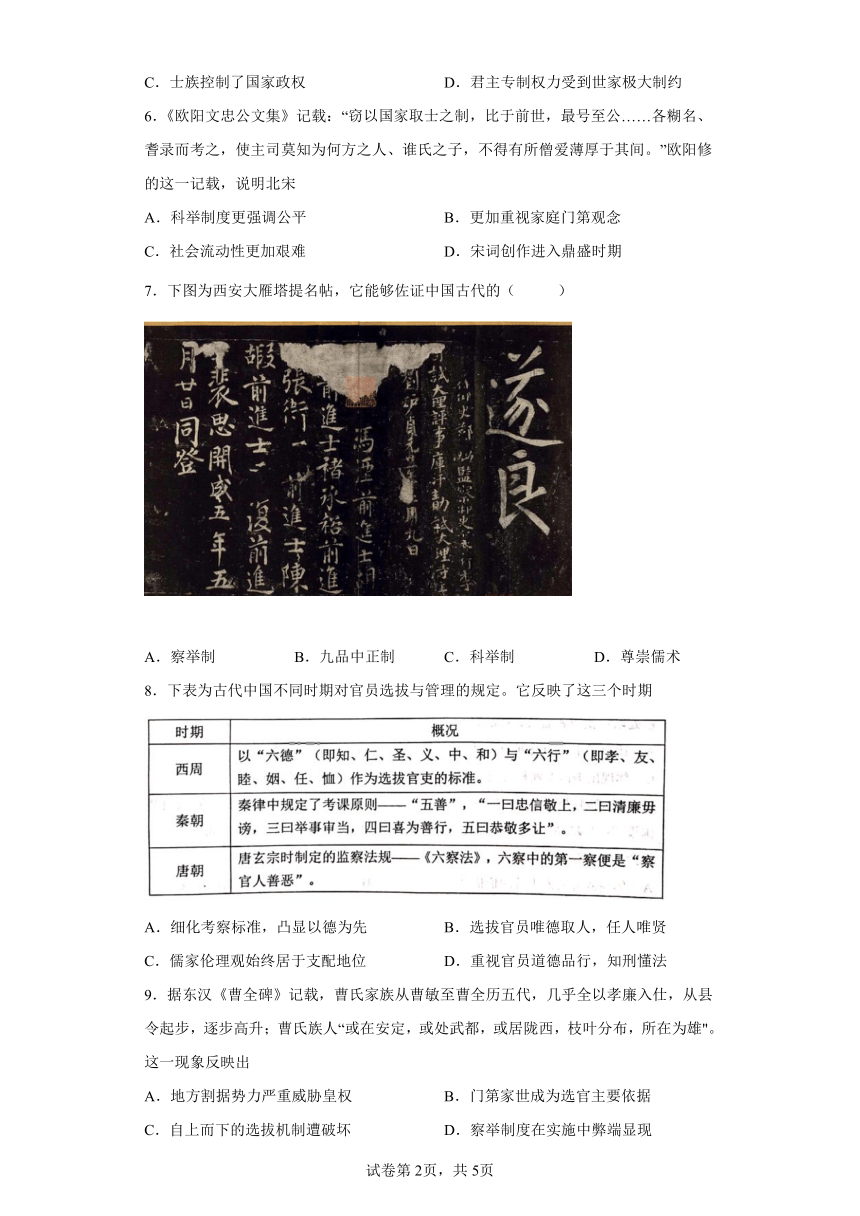

7.下图为西安大雁塔提名帖,它能够佐证中国古代的( )

A.察举制 B.九品中正制 C.科举制 D.尊崇儒术

8.下表为古代中国不同时期对官员选拔与管理的规定。它反映了这三个时期

A.细化考察标准,凸显以德为先 B.选拔官员唯德取人,任人唯贤

C.儒家伦理观始终居于支配地位 D.重视官员道德品行,知刑懂法

9.据东汉《曹全碑》记载,曹氏家族从曹敏至曹全历五代,几乎全以孝廉入仕,从县令起步,逐步高升;曹氏族人“或在安定,或处武都,或居陇西,枝叶分布,所在为雄"。这一现象反映出

A.地方割据势力严重威胁皇权 B.门第家世成为选官主要依据

C.自上而下的选拔机制遭破坏 D.察举制度在实施中弊端显现

10.杜佑在《通典·选举六》中指出:“我开元天宝之中,一岁贡举凡有数千,而门资、武功、艺术、胥吏,众名杂目,百户千途,入为仕者,又不可胜记。”这主要说明了唐代

A.科举制成为正式选官制度 B.选官途径的多元化

C.门第观念仍有较大的影响 D.官员素质参差不齐

11.下面是根据张帆《中国古代简史》制作的察举制与科举制比较简表。从中可以看出,二者的不同点是

察举制 品德、学问、议政能力 长官举荐 “人、门兼美”

科举制 以文取士 自由报考 “取士不问家世”

A.察举制以品级区分人才优劣 B.察举制重门第轻品德与才能

C.科举制选才更加公正与公平 D.科举制造成人才的品行降低

12.钱穆说:“隋唐后通过科举考试来选拔人才,以德行和学识为依据,体现了平等的原则而非专断独占的作风。”据此可知,钱穆认为科举制( )

A.有利于强化君主专制 B.加强了思想文化的控制

C.排除世家子弟入仕 D.重视官员的综合素质

13.如图反映的是寒门子弟入仕比例的变化情况。造成这现象的主要原因是

A.九品中正制的影响 B.察举选官的盛行

C.世卿世禄制的限制 D.士族制度的发展

14.清代沈卖在《落帆楼文集》中写道:“古者四民分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子亦能为士,此宋元明以来变迁之大较也。”作者这里所说的变迁是由于

A.察举制的形成 B.宰相制的废除 C.行省制的确立 D.科举制的实行

15.《汉书》载:“绥和元年(公元前8年),遂(人名)义子赣(人名)为左冯翊(官名),坐选举免”,“严延年为河南尹,察狱吏廉,有臧不入身,坐选举不实贬秩”。这些举措旨在

A.简化选官程序 B.完善人才选拔机制

C.加强地方监察 D.调整中央官僚制度

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 随着南北朝以来封建经济的发展﹐中小地主与富裕农民的数量日益增多﹐他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在开皇中废除了,代之而起的是以考试选士的科举制度。

——白寿彝主编《中国通史》卷六

材料二 第五条:任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务。他们不因拒绝捐献和服务而受到歧视。第六条:任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动。

——《美国文官法》(1883年1月)

材料三 在西方,科举制度的生命得到了延续,焕发了新生,科举制成为西方文官制度创立、借鉴的主要蓝本,也为西方资本主义国家的发展夯实了基矗。

——摘编自百度文库

(1)根据材料一并结合所学知识,分析科举制度代替九品中正制的原因。

(2)材料二集中反映了西方文官制度的什么特点?结合所学知识,评论这一特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括科举制度对西方文官制度的影响的主要表现。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国古代官员的退休制度,源于周朝,并留下了许多相关记载。《礼记》记载:“五十而爵,六十不亲学,七十致政。”“卿大夫致仕曰‘国老’,一般官吏致仕曰‘庶老’。”《礼记·王制》说:“周人养国老于东胶(大学),养庶老于虞庠(小学)。”

材料二 汉兴,官员欲致仕,须申请,说明缘由。致仕有二:一为老,二为病。告老告病,皆称“乞骸骨”……元始元年,平帝下令“天下比两千石以上,年老致仕者,三分故禄,以一与之,终其身”。

《唐会要》载:“旧制,年七十以上应致仕,若齿力未衰,亦听厘务……开元五年十月十四日敕,致仕官应物,令所由送至宅,三品以上,并听朝朔望。其年十一月,致仕官子弟无京官者,其在外者,听一人停官侍养。”另规定:“诸职事官年七十、五品以上致仕者,各给半禄。”

材料三 神宗年间规定:“承务郎及使臣以上致仕,尝以战功迁官者,奉钱衣赐并全给;余历任无公私罪、事理重及脏罪,给半;因过犯若老疾体量致仕者,不给,非战功功状显著奏裁”;“宰相以下并带职致仕”……《宋会要辑稿·职官》载:“国朝,凡文武官致仕者,皆转一官,或加恩其子孙。”《宋史·职官·致仕》载:“文武官年七十以上不自请致仕者,许御史台纠劾以闻。”明清以后,破除古制,将退休年龄提前10年以上,且带有强制性,相沿至今。

(1)依据材料一、二、三,概括我国古代退休年龄的变化和退休待遇的发展趋势。

(2)结合三则材料和所学知识,简要分析中国古代退休制度的影响。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.D

3.D

4.C

5.B

6.A

7.C

8.A

9.D

10.B

11.C

12.D

13.A

14.D

15.B

16.(1)原因:士族门阀衰落后﹐庶族地主阶层兴起﹐原本属于士族的权力,开始向着庶族地主阶层转移;原本的官员的举荐制,存在着容易徇私舞弊、主管人为因素影响等不利因素,已经无法适应当时社会的发展;中央政府需要将官员的任免权从地方收归中央,加强中央集权的统治;科举制可以营造一个相对公平的竞争环境,更有利于庶族地主阶层对士族门阀的打压;科举制唯才是举,充分选用各阶层人才,对维护国家统一,促进社会发展,具有九品中正制无法匹敌的优势。

(2)特点:政治中立。

评论:文官政治中立的规定,实现了政治和管理的分离,有利于政府工作的稳定性和持续性,促进了国家治理水平的提高。

(3)表现:机会均等原则、择优录取原则;公开考试形式

17.(1)退休年龄变化:由周朝七十致仕到汉唐致仕年龄较为灵活(或者答病老可提前退休,“齿力未衰”亦可推迟退休);宋代以后严格致仕制度(或者答七十岁必须退休),明清时期确定六十致仕制度并成为定制。退休待遇的变化趋势:致仕官员政治经济待遇进一步提高并逐步制度化。

(2)影响:在一定程度上消除了官吏终身制,保持统治政权的生气(或者答有利于官吏流动或官僚伍更新或者政权的活力或输入新鲜血液等);有利于缓和统治阶级内部的矛盾,维护统治(缓和矛盾或巩固统治均可得分,不重复计分)。但是退休制度范围仅限于官员,是古代“官本位”意识的体现(或者答仅仅维护统治阶级或官僚阶级利益,不能说维护地主阶级利益》):宋代以后,造成较为严重的冗官冗费问题,增加了国家财政负担

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.史载,唐朝地方医学生考试主要分为平时考试、年终考试、结业考试,平时考试每季度一次,由博士、助教主持;年终考试由州长官及太医署主持;结业考试与太医署医学生毕业考试大致相同,结业后在本州从事医疗活动。这些做法

A.促进了医生业务素质的提升 B.重在规范医学考试的内容

C.推动了科举考试体制的完善 D.表明医学选拔的范围狭窄

2.元初,程朱理学未被官方认可。1313年,元仁宗设立科举法,以《大学》《论语》《孟子》《中庸》为主要考试内容,以朱熹的《四书章句集注》为标准答案。这一变化

A.确立了儒学的正统地位 B.开启了八股取士的先河

C.彰显了蒙元政权合法性 D.扩大了元朝的统治基础

3.汉代实施考课制度,由上级对下级官员的品行作为进行考核,作为对官员赏罚黜陟的依据。下图为在四川出土的东汉“考课”画像砖。该画像砖的史料价值在于

A.寄托了人民对清官政治的期待 B.表现出制度的严肃性和科学性

C.反映了其对政治生活影响巨大 D.说明考课成为政治压榨的手段

4.唐朝诗人刘禹锡在《乌衣巷》中写道:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”其中导致“王谢堂前燕”“飞入寻常百姓家”的根本原因是

A.魏晋以来士族阶层的衰落 B.隋唐以来科举制度的确立

C.魏晋以来社会经济的发展 D.隋唐以来中央集权的强化

5.下表是对唐玄宗和唐宪宗时期宰相出身的统计:

由表可知

A.科举制逐渐发展完善 B.社会的发展需要进一步打破桎梏

C.士族控制了国家政权 D.君主专制权力受到世家极大制约

6.《欧阳文忠公文集》记载:“窃以国家取士之制,比于前世,最号至公……各糊名、耆录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所僧爱薄厚于其间。”欧阳修的这一记载,说明北宋

A.科举制度更强调公平 B.更加重视家庭门第观念

C.社会流动性更加艰难 D.宋词创作进入鼎盛时期

7.下图为西安大雁塔提名帖,它能够佐证中国古代的( )

A.察举制 B.九品中正制 C.科举制 D.尊崇儒术

8.下表为古代中国不同时期对官员选拔与管理的规定。它反映了这三个时期

A.细化考察标准,凸显以德为先 B.选拔官员唯德取人,任人唯贤

C.儒家伦理观始终居于支配地位 D.重视官员道德品行,知刑懂法

9.据东汉《曹全碑》记载,曹氏家族从曹敏至曹全历五代,几乎全以孝廉入仕,从县令起步,逐步高升;曹氏族人“或在安定,或处武都,或居陇西,枝叶分布,所在为雄"。这一现象反映出

A.地方割据势力严重威胁皇权 B.门第家世成为选官主要依据

C.自上而下的选拔机制遭破坏 D.察举制度在实施中弊端显现

10.杜佑在《通典·选举六》中指出:“我开元天宝之中,一岁贡举凡有数千,而门资、武功、艺术、胥吏,众名杂目,百户千途,入为仕者,又不可胜记。”这主要说明了唐代

A.科举制成为正式选官制度 B.选官途径的多元化

C.门第观念仍有较大的影响 D.官员素质参差不齐

11.下面是根据张帆《中国古代简史》制作的察举制与科举制比较简表。从中可以看出,二者的不同点是

察举制 品德、学问、议政能力 长官举荐 “人、门兼美”

科举制 以文取士 自由报考 “取士不问家世”

A.察举制以品级区分人才优劣 B.察举制重门第轻品德与才能

C.科举制选才更加公正与公平 D.科举制造成人才的品行降低

12.钱穆说:“隋唐后通过科举考试来选拔人才,以德行和学识为依据,体现了平等的原则而非专断独占的作风。”据此可知,钱穆认为科举制( )

A.有利于强化君主专制 B.加强了思想文化的控制

C.排除世家子弟入仕 D.重视官员的综合素质

13.如图反映的是寒门子弟入仕比例的变化情况。造成这现象的主要原因是

A.九品中正制的影响 B.察举选官的盛行

C.世卿世禄制的限制 D.士族制度的发展

14.清代沈卖在《落帆楼文集》中写道:“古者四民分,后世四民不分。古者士之子恒为士,后世商之子亦能为士,此宋元明以来变迁之大较也。”作者这里所说的变迁是由于

A.察举制的形成 B.宰相制的废除 C.行省制的确立 D.科举制的实行

15.《汉书》载:“绥和元年(公元前8年),遂(人名)义子赣(人名)为左冯翊(官名),坐选举免”,“严延年为河南尹,察狱吏廉,有臧不入身,坐选举不实贬秩”。这些举措旨在

A.简化选官程序 B.完善人才选拔机制

C.加强地方监察 D.调整中央官僚制度

二、材料分析题

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 随着南北朝以来封建经济的发展﹐中小地主与富裕农民的数量日益增多﹐他们要求打破门阀士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的选拔官僚的“九品中正制”,就在开皇中废除了,代之而起的是以考试选士的科举制度。

——白寿彝主编《中国通史》卷六

材料二 第五条:任何公务人员不因此而承担向政治基金会捐款的义务,也不因此承担提供政治服务的义务。他们不因拒绝捐献和服务而受到歧视。第六条:任何公务人员都没有权利利用职权或个人影响去强迫别人或别的团体采取政治行动。

——《美国文官法》(1883年1月)

材料三 在西方,科举制度的生命得到了延续,焕发了新生,科举制成为西方文官制度创立、借鉴的主要蓝本,也为西方资本主义国家的发展夯实了基矗。

——摘编自百度文库

(1)根据材料一并结合所学知识,分析科举制度代替九品中正制的原因。

(2)材料二集中反映了西方文官制度的什么特点?结合所学知识,评论这一特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括科举制度对西方文官制度的影响的主要表现。

17.阅读下列材料,回答问题。

材料一 中国古代官员的退休制度,源于周朝,并留下了许多相关记载。《礼记》记载:“五十而爵,六十不亲学,七十致政。”“卿大夫致仕曰‘国老’,一般官吏致仕曰‘庶老’。”《礼记·王制》说:“周人养国老于东胶(大学),养庶老于虞庠(小学)。”

材料二 汉兴,官员欲致仕,须申请,说明缘由。致仕有二:一为老,二为病。告老告病,皆称“乞骸骨”……元始元年,平帝下令“天下比两千石以上,年老致仕者,三分故禄,以一与之,终其身”。

《唐会要》载:“旧制,年七十以上应致仕,若齿力未衰,亦听厘务……开元五年十月十四日敕,致仕官应物,令所由送至宅,三品以上,并听朝朔望。其年十一月,致仕官子弟无京官者,其在外者,听一人停官侍养。”另规定:“诸职事官年七十、五品以上致仕者,各给半禄。”

材料三 神宗年间规定:“承务郎及使臣以上致仕,尝以战功迁官者,奉钱衣赐并全给;余历任无公私罪、事理重及脏罪,给半;因过犯若老疾体量致仕者,不给,非战功功状显著奏裁”;“宰相以下并带职致仕”……《宋会要辑稿·职官》载:“国朝,凡文武官致仕者,皆转一官,或加恩其子孙。”《宋史·职官·致仕》载:“文武官年七十以上不自请致仕者,许御史台纠劾以闻。”明清以后,破除古制,将退休年龄提前10年以上,且带有强制性,相沿至今。

(1)依据材料一、二、三,概括我国古代退休年龄的变化和退休待遇的发展趋势。

(2)结合三则材料和所学知识,简要分析中国古代退休制度的影响。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.D

3.D

4.C

5.B

6.A

7.C

8.A

9.D

10.B

11.C

12.D

13.A

14.D

15.B

16.(1)原因:士族门阀衰落后﹐庶族地主阶层兴起﹐原本属于士族的权力,开始向着庶族地主阶层转移;原本的官员的举荐制,存在着容易徇私舞弊、主管人为因素影响等不利因素,已经无法适应当时社会的发展;中央政府需要将官员的任免权从地方收归中央,加强中央集权的统治;科举制可以营造一个相对公平的竞争环境,更有利于庶族地主阶层对士族门阀的打压;科举制唯才是举,充分选用各阶层人才,对维护国家统一,促进社会发展,具有九品中正制无法匹敌的优势。

(2)特点:政治中立。

评论:文官政治中立的规定,实现了政治和管理的分离,有利于政府工作的稳定性和持续性,促进了国家治理水平的提高。

(3)表现:机会均等原则、择优录取原则;公开考试形式

17.(1)退休年龄变化:由周朝七十致仕到汉唐致仕年龄较为灵活(或者答病老可提前退休,“齿力未衰”亦可推迟退休);宋代以后严格致仕制度(或者答七十岁必须退休),明清时期确定六十致仕制度并成为定制。退休待遇的变化趋势:致仕官员政治经济待遇进一步提高并逐步制度化。

(2)影响:在一定程度上消除了官吏终身制,保持统治政权的生气(或者答有利于官吏流动或官僚伍更新或者政权的活力或输入新鲜血液等);有利于缓和统治阶级内部的矛盾,维护统治(缓和矛盾或巩固统治均可得分,不重复计分)。但是退休制度范围仅限于官员,是古代“官本位”意识的体现(或者答仅仅维护统治阶级或官僚阶级利益,不能说维护地主阶级利益》):宋代以后,造成较为严重的冗官冗费问题,增加了国家财政负担

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理